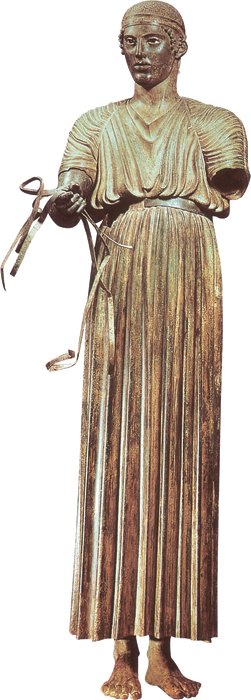

Aurige de Delphes, vers 475

av. J.-C. Bronze, h : 180 cm.

Musée archéologique, Delphes.

Une Facture pleine de grâce et de délicatesse : Calamis

La contribution de Calamis à l’art de la sculpture fut très différente de celle de Myron et de Pythagore, qui travaillaient tous deux presque exclusivement le nu. Il fut principalement encensé pour « l’élégance et la maîtrise du drapé » de l’une de ses figures, dont la « grâce inégalée » et « la noblesse du sourire innocent » sont fréquemment mentionnées. Il apparaît ainsi comme l’héritier notoire des sculpteurs des dames drapées de l’Acropole. Aucune autre de ses œuvres n’a fait l’objet d’une description aussi précise, bien que ses chevaux se soient distingués parmi les figures remarquablement bien représentées. Nous n’entendons peut-être pas parler de la génisse de Myron et des chevaux de Calamis par accident. En effet, la génisse n’est pas particulièrement un objet de représentation valorisant en soi, mais la vie que Myron parvient à lui insuffler fait d’elle une œuvre d’art. Le cheval, d’un autre côté, est l’animal le plus noble de la création, aux côtés de l’homme, et séduit naturellement Calamis, dont le point fort n’était pas la vie, mais la noblesse du traitement, qui donnait à ses personnages « cette grâce inégalée, » à laquelle venait s’ajouter, pour être sûr, comme disait Cicéron, une certaine sévérité, qui ne doit pas vous surprendre au vu de l’époque précoce de l’artiste.

Les Grecs et les Romains appréciaient Calamis, et il est donc particulièrement dommage qu’aucune de ses œuvres originales n’ait pu être identifiée avec certitude. Même l’Aurige de Delphes, que Homolle attribue à Calamis, laisse subsister de sérieux doutes. Tout ce dont on est sûr à propos de cet Aurige, c’est de la proximité de sa facture avec celle de Calamis.

L’Aurige fut découvert au cours de fouilles françaises à Delphes, en 1896, et recueillit immédiatement la ferveur populaire : traitement simple et épuré, cependant plein de dignité. Le modelage du nu est exquis, en particulier sur le bras droit conservé. Le visage exprime une certaine sévérité, probablement modérée par l’expression des yeux, qui ont conservé leurs incrustations. Les proportions importantes du nez et du menton évoquent des œuvres plus anciennes, dont la majorité faisait preuve de la même liberté dans les proportions. La chevelure est portée au sommet du crâne, là où elle ne peut être vue, tandis que la facture des tresses qui tombent sur les tempes et les joues, telle une barbe naissante, souligne une précision de conception et d’exécution sans faille. La simplicité du drapé le rend majestueux, tandis que la menace de monotonie de ces longs plis profonds et parallèles est déjouée par le jeu constant de l’ombre et de la lumière se reflétant sur les cannelures de cette colonne apparente. C’est justement cette assimilation à une colonne qui donne à cette figure cette stabilité inhabituelle.

En appréciant cet Aurige, il faut cependant se souvenir qu’il appartenait à un ensemble ; les fragments retrouvés suffisent à nous révéler qu’il se tenait debout sur un char, tiré par plusieurs chevaux, et qu’il était en compagnie d’autres personnages.

Cet ensemble fut dédié, selon l’épigramme, par Polyzalos, jeune frère de l’un des tyrans de Syracuse, et date d’environ 475 avant J.-C. Seules les pattes de certains chevaux ont été retrouvées et il est bien évidemment impossible d’en tirer des conclusions définitives ; elles révèlent cependant la simplicité du traitement et la précision du regard de l’Aurige. La base du monument fut taillée dans une pierre locale, tandis que le monument en lui-même fut sans aucun doute coulé dans l’un des plus grands centres d’art de Grèce ou d’Italie du Sud.

Nous ignorons le nombre des centres d’art, en plus de ceux existants déjà en Grèce et en Rhégion (Italie), lieu d’exercice de Pythagoras. La tradition semble muette dans ce domaine. Les réalisations des trois décennies qui suivirent les guerres Médiques, généralement attribuées à trois grands hommes, sont si incroyables qu’elles semblent le résultat de l’association de nombreux esprits. Suivi du principe de suggestion, introduction des différences d’âge et de personnalité, compréhension de l’effet de réaction immédiate, pratique de la modération, précision et attention particulières accordées aux détails de la composition : la combinaison de ces aboutissements posa des bases solides qui firent le succès des héritiers de ces artistes. Leurs prédécesseurs avaient commencé à œuvrer en faveur de ces objectifs. Ils les avaient vaguement perçus sans jamais réussir à les atteindre.