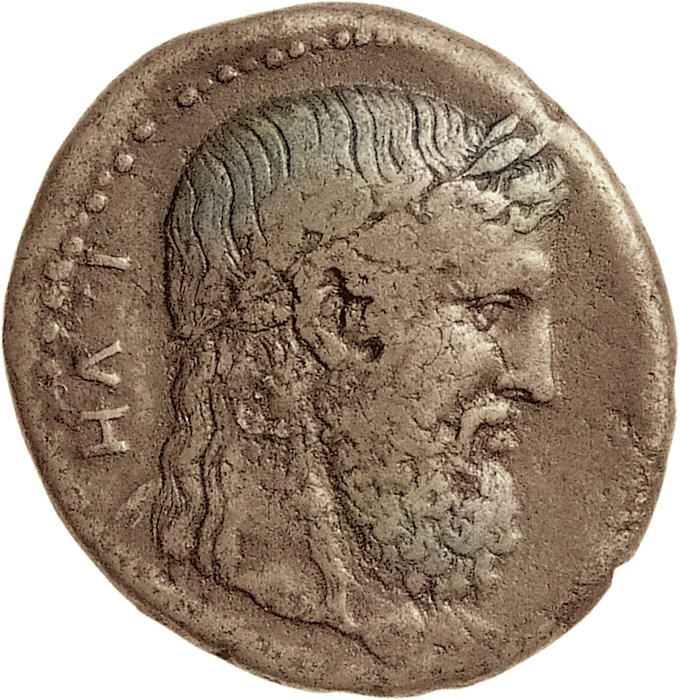

La Tête de Zeus par Phidias, monnaie romaine,

133 ap. J.-C. Staatliche Museen zu Berlin, Berlin.

A l’autre extrémité, une femme se débat également pour éloigner le Centaure de sa poitrine. Ce dernier s’enfuyait au galop, avec la jeune fille sur son dos, lorsqu’il fut empoigné par l’un des jeunes Lapithes et tiré vers le bas, avec une force telle qu’il en tomba à genoux. La jeune femme glissa de son dos, mais fut retenue par son pied coincé dans les plis de sa robe. Malgré sa blessure mortelle, le Centaure ne semble pas lâcher prise. Le groupe correspondant, près de l’extrémité gauche, comporte de nombreuses similarités, mais l’issue du combat est beaucoup moins claire, car le jeune Lapithe est désarmé. La jeune femme glisse là aussi du dos du Centaure, elle est là aussi retenue, mais cette fois, par les cheveux. Le Centaure n’a pas réussi à atteindre sa poitrine, et sa seule préoccupation est donc d’éloigner sa tête. Dans l’ancien arrangement, les Centaures touchant la poitrine de leurs victimes sont d’un côté, et ceux dont la tête est tenue à bonne distance sont de l’autre. La pauvreté d’une telle distribution n’est certainement pas à attendre d’un sculpteur qui s’est efforcé d’introduire une variété dans l’équilibre de ses personnages.

Les têtes des Centaures expriment une bestialité évoquant, à bon escient, le Marsyas de Myron. Celui-ci appartient cependant à une espèce nettement plus raffinée. Les gueules des Centaures débordent d’avidité, ce qui vaut la peine d’être remarqué, car tous les autres faciès, à une exception près, sont impassibles. Selon les Grecs, une bête pouvait perdre le contrôle de soi, ce qui n’arrivait jamais à l’homme, plus noble. Envisager la beauté du calme de ses traits dévorés par la passion était inconcevable. On aurait donc tort de tirer une conclusion définitive sur la compétence de l’artiste, en fonction de l’absence d’expression sur le plus fin des visages d’Olympie. Néanmoins, de nombreux changements étaient survenus depuis la sculpture des personnages d’Egine. A l’époque, on sentait la référence aux anciennes contraintes de courbe pour la bouche et les yeux sans vie ; ici, on observe, malgré toutes les imprécisions, un rendu indépendant de conceptions plus libres et plus claires de la tête. Les traits ne sont pas individualisés et, pourtant, les personnages incarnent un individu doté d’une forte individualité. Cela provient de leur attitude ; ils ne se déplacent pas comme quelqu’un serait contraint de le faire en de pareilles circonstances, mais comme bon leur semble.

Les sculpteurs d’Olympie[25] s’étaient donc bien engagés sur la route de la suggestion des personnalités, par le biais de poses et de gestes. Ils avaient progressé sur le chemin de compréhension de la nature humaine, avaient osé l’exprimer, et ce, même avant d’avoir surmonté toutes les difficultés techniques du rendu de cette humanité. Ni l’anatomiste, ni l’archéologue, ni le spectateur n’auront, dans ce domaine, beaucoup de mal à pointer les défauts du torse d’Apollon, ou la dame unijambiste juste à droite d’Apollon, ou encore l’imprécision des plis sur la jambe droite de l’autre jeune fille du même côté ou enfin, la longueur excessive du bras du jeune Lapithe, que le Centaure tient dans sa gueule, à gauche d’Apollon. Tous ces défauts disparaissent cependant avant que le joyeux esprit de la vie n’envahisse la composition dans son ensemble. L’appellation d’images humaines, réservée aux personnages d’Egine, était fondée, car les créations des sculpteurs d’Olympie ressemblaient à de vrais hommes et femmes vivants.