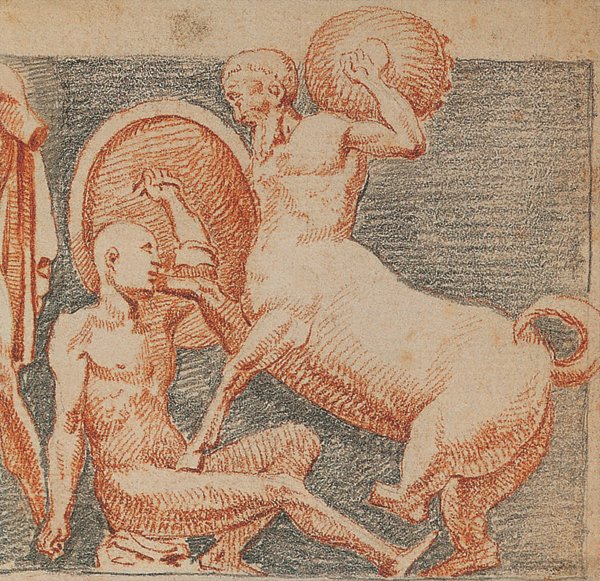

Centaure sur le point de jeter une

hydre sur un Lapithe à terre, métope sud no 4,

Parthénon, par Jacques Carrey, 1674. Dessin.

Bibliothèque nationale de France, Paris.

La Frise

La frise ionique, qui entoure les murs du temple, sur la colonnade intérieure, mesurait à l’origine près de 523 pieds, mais seuls 410 pieds ont survécu à l’explosion, et environ 300 pieds sont suffisamment bien conservés pour faire l’objet d’une étude détaillée. La frise était continue, située à près de quarante pieds de hauteur, et visible sous une lumière pâle. Par conséquent, l’impression véhiculée aujourd’hui par les tablettes désarticulées exposées au milieu de galeries bien éclairées est considérablement différente et moins intense que celle voulue par les artistes. Aucun autre chef-d’œuvre grec n’incarne aussi bien l’impossibilité d’atteindre, ne serait-ce qu’une approximation, cette magnificence perdue. Mais la perte de valeur artistique de cette frise, due à la proximité du spectateur, est compensée par ailleurs ; car, aujourd’hui, on peut suivre, comme jamais auparavant, les mécanismes mis en œuvre par l’artiste pour maîtriser les contraintes techniques et conceptuelles. Il n’est pas nécessaire de citer tous ces mécanismes, car, à une exception près, ils nous révèlent que les artistes considéraient les règles bien définies de leur art comme des contraintes, certes, mais en aucun cas, comme des obstacles insurmontables. La frise illustrait la procession des Panathénées[27]. Elle était tout aussi imprécise sur cette magnifique cérémonie que les copies contemporaines le sont sur leurs modèles originaux, les deux n’étant que l’expression de la conception originale des artistes. Les majeures parties de cette procession (la cavalcade et les chars, les sacrificateurs et les victimes, les hommes et les femmes suivant la procession à pied, et les magistrats assemblés sur l’Acropole) se distinguent, mais ne sont pas rendus avec la précision attendue d’un chroniqueur. Personne ne peut, en parcourant la frise du Parthénon, ressentir l’enthousiasme religieux et la fierté nationale qui étaient la quintessence de la fête des Panathénées. Si un homme est un familier, grâce à la littérature, de la procédure suivie en ces occasions, et qu’il cherche la représentation d’un moment précis sur la frise, il sera déçu.

Après avoir décidé du mode général et de l’objet de représentation, l’artiste devait régler la question du choix de l’arrangement et du type d’édifice. Partant généralement de l’angle sud-ouest de la façade ouest, qui était le plus proche des Propylées, le seul portique de l’Acropole, la procession continuait son chemin, de droite à gauche, du nord à l’est, où la compagnie paisible des dieux venait jadis se reposer. Une procession similaire fut observée à l’approche des dieux de l’autre côté, et, si on la suit jusqu’à l’angle du mur sud, elle commence également à l’angle sud-ouest. On peut s’interroger sur la pertinence d’un tel arrangement, car il impliquait une rupture nette de la composition, la procession partant vers deux directions opposées. Les artistes ont cependant sculpté les personnages dans l’optique d’atténuer cette rupture. En outre, peu de gens venant, comme à l’accoutumée, de l’ouest, pouvaient faire le tour vers le sud-ouest et longer l’édifice vers le portique, car le parcours habituel allait vers le nord. Personne ne verrait donc, dans les circonstances normales, le départ de la procession vers des directions opposées.