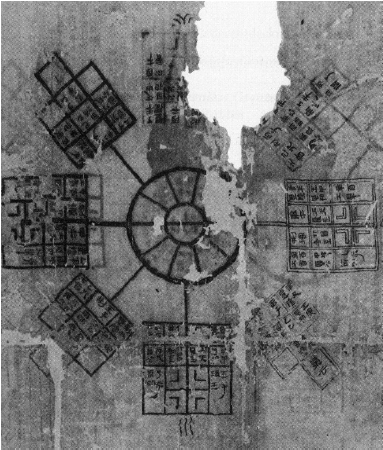

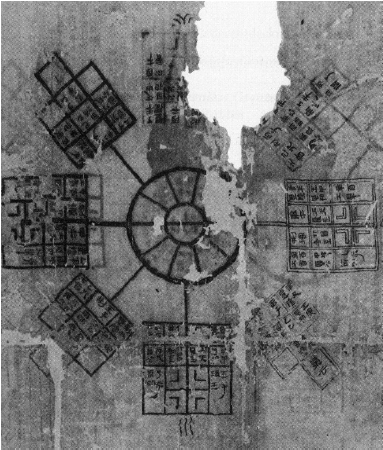

Ilustración de las llamadas «Nueve salas» con signos cíclicos empleados en la adivinación y en la elaboración de calendarios. De los hallazgos de Mawangdui, principios del siglo ii d. C.

(Mawangdui Han mu wenwu / The Cultural Relics unearthed from Han Tombs at Mawangdui, Changsha 1992, pág. 153.)

Hace treinta años, Wolfgang Bauer, fallecido prematuramente en 1997, publicó su excelente exposición global de las concepciones utópicas chinas, China und die Hoffnung auf Glück, una obra que fascinó a innumerables lectores. China und die Hoffnung auf Glück no se presentaba como una historia de la filosofía, aunque una y otra vez se haya leído como tal. Bauer quiso entonces romper con una imagen de China, incorrectamente cimentada sobre rígidos valores confucianos, según la cual parecía no haber ningún espacio para ideales lejanos, pues el pensamiento chino se presentaba como pragmático y de orientación puramente terrenal —un estereotipo que ha perdurado de forma tenaz hasta la actualidad.

Wolfgang Bauer fue conocido por no perder nunca de vista a un público que se encontraba más allá del estrecho círculo de sus colegas profesionales. Vio que los sinólogos, a pesar de todas las incertidumbres, tenían también la tarea de presentar su objeto de estudio de una manera comprensible para la mayoría y de no dejarlo enteramente en manos de los autodenominados especialistas. Entre los escritos no publicados de Bauer se encontraba un manuscrito casi terminado con el que quería satisfacer lo que el gran público, además de los especialistas, había esperado desde China und die Hoffnung auf Glück: un libro sobre la historia de la filosofía china.

En este terreno ya se habían presentado diversas colecciones de textos en lengua inglesa, y en francés la notable Histoire de la pensée chinoise, de Anne Cheng. Las anticuadas síntesis de Alfred Forke y Feng Youlan son todavía obras estándar para el lector que desee adquirir una vista de conjunto de los tres mil años de pensamiento chino. Esta carencia de exposiciones actuales es particularmente dolorosa en la medida en que, por causa del asombroso boom económico de China en la década de 1990, el interés de un amplio sector del público se ha dirigido hoy a China por primera vez.

Que la sinología europea y americana reciente hayan producido tan pocas exposiciones integrales de la historia del pensamiento chino tiene lógicamente su razón: la sinología es una disciplina todavía reciente. Con los años, el conocimiento se ha incrementado, aunque todavía las lagunas de nuestro mapa occidental acerca del pensamiento chino sean grandes. En lo relativo a sus conocimientos sobre el pensamiento chino, a ningún sinólogo le supondría ninguna dificultad medirse con el saber de un teólogo occidental o de un filólogo clásico sobre el terreno de la historia del pensamiento europeo tradicional. Así de extensas son nuestras lagunas.

Por lo demás, la imagen heredada de la antigua filosofía china en los últimos treinta años contiene considerables fracturas desde que los sensacionales hallazgos en las tumbas chinas, sobre todo del periodo que se extiende entre los siglos iii y ii a. C., han sacado a la luz incontables escritos nuevos. Pero también ha sido desconcertante el hecho de que se hayan encontrado textos conocidos en formas diferentes y en combinaciones completamente nuevas. Con ello se han visto sacudidas las certidumbres habituales sobre el estado de la antigua filosofía china. Además, en los últimos años, la investigación sinológica ha empezado a trabajar sobre determinados géneros textuales de épocas posteriores que hasta ahora se encontraban en barbecho. Tal es el caso del taoísmo de la época de las Seis Dinastías, así como del llamado neoconfucianismo de los siglos xi al xvi y de la erudición de los clásicos de los siglos xvii al xix. De todos estos campos, los sinólogos han conocido hasta ahora únicamente algunas partes, y eso por no hablar del público en general.

Cuando la editorial C. H. Beck me ofreció, como sucesor en la cátedra de Bauer, hacerme cargo de la edición de la Historia de la filosofía china, lo acepté de buen grado a sabiendas de que, entre los alumnos de Bauer, se habían contado conspicuos sinólogos que conocían sus pensamientos mejor que yo. A pesar de todas las lagunas descritas, una nueva historia de la filosofía china es hoy un anhelo —no sólo de los estudiantes de sinología, sino también de los legos interesados. Evidentemente, Bauer no pretendió cubrir con este volumen las lagunas de la investigación; los estudios detallados no se han editado aún —o no se habían editado todavía cuando Bauer redactó el manuscrito que posteriormente fue entregado al editor. Por ejemplo, ha de hacerse constar un considerable progreso, desde finales de la década de 1980, en los estudios sobre la sabiduría de la última dinastía Qing (1644-1911). Estos estudios han ampliado muchísimo nuestros conocimientos acerca del pensamiento confuciano de los Qing y habrían modificado probablemente también la visión que Bauer tenía de esta época descuidada hasta ahora. En términos generales, al pensamiento del imperio tardío, es decir, además de la época Qing también la de las dinastías precedentes Yuan y Ming, se le ha concedido poco espacio en el presente libro. Para exponer estos periodos, Bauer, como puede verse de forma clara en las citas, tuvo que recurrir a antiguas compilaciones, como la historia de la filosofía de Feng Youlan, las Sources of Chinese Tradition, publicadas por de Bary, o al Sourcebook of Chinese Philosophy, de Wingtsit Chan, que también puede consultar el lector si desea conocer más detalles. Las últimas correcciones manuscritas sobre un texto todavía escrito a máquina fueron introducidas por Bauer en el año 1993. Posteriormente, el volumen se transcribió en soporte informático en el Instituto de Cultura de Asia Oriental de la Universidad Ludwig-Maximilian de Múnich. Si Bauer continuó o no trabajando en este texto entre los años 1994 y 1996, es algo que, por desgracia, no podemos saber, pues el disquete correspondiente no está disponible. No obstante, es seguro que Bauer, en los últimos años de su vida, trabajó intensamente para completar el volumen, con la intención de dar a conocer la filosofía china del siglo xx. Este deseo se quedó en un fragmento. Por ello, este libro sobre la historia de la filosofía china tuvo que interrumpirse a principios del siglo xx. Sin embargo, Bauer consiguió crear una obra de una sola pieza, en la cual numerosos ámbitos están perfilados con mayor precisión que la que encontramos en libros anteriores semejantes. Esta Historia de la filosofía china es también adecuada para una primera aproximación a todos los temas restantes.

Las concepciones del editor no han coincidido en todos los aspectos con las de Bauer —algo consustancial a una obra de pretensiones tan abarcadoras. No obstante, el texto aquí presentado se desvía en un grado mínimo del manuscrito del autor. Únicamente en los escasísimos lugares en los que la investigación de los últimos años ha seguido avanzando de forma incuestionable, se han introducido correcciones —y sólo en aquellos puntos en los que el propio Bauer había intervenido. El manuscrito se hallaba en una versión escrita a máquina que, sin embargo, mostraba una serie de notas manuscritas al margen: no se trataba, por tanto, de un escrito listo para su publicación. En ciertas partes había pegadas pequeñas notas con comentarios que al autor le habría gustado añadir, y en otras se habían formulado pensamientos muy sucintos que aún habían de desarrollarse. Las indicaciones eran, por desgracia, demasiado rudimentarias para poder desarrollar los pensamientos de Bauer. Y es todavía más lamentable el hecho de que el texto se leyese con tal fluidez que cualquier intervención parecía innecesaria. No obstante, donde se precisaron cambios referentes a la expresión lingüística, me ayudó siempre con su sentido del lenguaje Ulrich Nolte, a cargo de la publicación por parte de la editorial C. H. Beck.

Bauer no había decidido todavía el título de la obra. El subtítulo confucianismo, taoísmo, budismo debía sugerir que Bauer trató en esta obra el taoísmo y el budismo, junto al confucianismo, en sus aspectos filosóficos. Puesto que ni el taoísmo ni el budismo son tema de este libro en tanto que religiones, parecía justificado colocar juntos estos tres calificativos. El objetivo principal de la publicación fue presentar un texto que introdujese a un público no-sinólogo en el pensamiento chino y, al mismo tiempo, satisficiese las exigencias de los estudiantes de los primeros cursos de sinología, que necesitaban una obra de referencia sobre la filosofía china: el texto original de Bauer se adecuó de forma ideal con estas pretensiones. Las citas de obras chinas, que Bauer repartió generosamente por todo el texto, confieren a la presentación una plasticidad singular. De ellas emana la comprensión textual de Bauer en la que el editor no quiso intervenir. Sí intervinimos en la trascripción fonética, que hubo de simplificarse. Los guiones no previstos según las reglas oficiales de la trascripción usual pinyin, imperante en la República Popular China, y con el tiempo en todas las organizaciones internacionales, se suprimieron siempre que no tuvieran un contenido o un sentido específico previsto por Bauer.

En el texto de Bauer, los signos chinos se introdujeron únicamente donde fue estrictamente necesario para la comprensión —en particular de las formas antiguas de los signos. El sinólogo será consciente de que la interpretación de los signos es objeto de discusión y de la investigación actual. No todo signo interpretado por Bauer puede aceptarse, por ello, como aclarado definitivamente. Los dibujos a mano de Bauer se han sustituido por copias apropiadas de las obras chinas de consulta. Los signos modernos, que no eran necesarios en este contexto, se suprimieron en la edición con el fin de crear una imagen escrita que fuese lo más legible posible para quien careciese de instrucción sinológica. No obstante, para los sinólogos, los signos se han anexado al texto principal en forma de glosario.

En ocasiones, Bauer se valió de las reconstrucciones del «chino arcaico» de Bernhard Karlgren. Éstas se han dejado en algunos lugares en los que su sentido resulta claro gracias al contexto. Aparte de esto, el autor no incluyó en su manuscrito ninguna referencia a las fuentes —no le dio tiempo a llegar tan lejos. El editor consideró esto un defecto que, si bien no habría molestado al lector no-sinólogo, sí habría supuesto un considerable perjuicio para el público especializado. En este sentido, mostramos nuestro agradecimiento a Marc Nürnberger por su cuidado, y no siempre sencillo trabajo de identificación de las citas, que, como tales, pudieron encontrarse casi sin excepción en los originales. Además, tenemos que agradecerle la elaboración del glosario y de la bibliografía, así como la reproducción de las formas antiguas de los signos chinos. Todos ellos trabajos que convertirán este libro en una útil obra de consulta. Y, sobre todo, ¡que sean muchos los lectores que por medio de esta Historia de la filosofía china encuentren una manera de acceder y de aproximarse a la cultura china!

Hans van Ess