Mihu Iliescu (Paris, France)

ABSTRACT

English. The literary argument of La Légende d’Eer contains several motifs bearing Gnostic significations : the “orphan” man abandoned in the middle of the wild elements ; the stratified universe formed by the celestial world, the earth and the underworld ; the cosmic journey during which a mythic hero witnesses apocalyptic events ; the revelation of an esoteric knowledge (Gnosis) ; the blinding light and the terrific noise accompanying a cosmic upheaval. Gnostic symbolism manifests itself in Xenakis’ work through sonic and visual morphologies which pertain to the notion of archetype. Three archetypes intermingle in the musical shape of La Légende d’Eer and in the architectural design of the Diatope : the axis mundi (center of the world), the initiatory journey and the cosmic cataclysm. The presence of archetypal morphologies in Xenakis’ work can be related to his quest for an ideal abstractness, which seems to be inspired by Plato’s essentialist philosophy. The Diatope translates this quest into sound and light, tending to approach as much as possible Plato’s purely intelligible realm.

Français. Pour le chercheur qui s’intéresse au substrat philosophique de la démarche musicale et architecturale de Xenakis, l’argument littéraire de La légende d’Eer représente une précieuse mine d’informations. Les textes qui composent l’argument, précise le compositeur, expliquent sa création « mieux que tout autre discours ». En fait, observe-t-il, le spectacle du Diatope et sa musique « sont en résonances multiples avec les textes qui forment une sorte de corde tenue par l’homme dans l’espace et l’éternité du cosmos, corde d’idées, de sciences, de révélations torsadées en elle. Ce spectacle est formé des harmoniques de cette corde cosmique »221. En partant des textes, j’essaierai de montrer que la musique de La Légende d’Eer, de même que son pendant visuel, l’architecture du Diatope, recèle un certain nombre de symboles gnostiques. Ce symbolisme se manifeste à travers des morphologies sonores et visuelles qui, par leur abstraction, renvoient à la notion d’archétype. Dans un premier temps, j’identifierai dans l’argument littéraire quelques motifs récurrents que j’associerai à des symboles et à des significations gnostiques. Je mettrai ensuite en évidence des morphologies archétypales qui donnent à ces significations une expression sonore et lumineuse.

1. QUELQUES MOTIFS LITTÉRAIRES RÉCURRENTS ET LEURS SIGNIFICATIONS GNOSTIQUES

L’argument de La Légende d’Eer réunit des extraits provenant de cinq sources : la République de Platon (le récit d’Er : Livre X, 613C-614C) ; Poimandrès, œuvre attribuée à Hermès Trismégiste (auteur mythique non identifié ayant probablement vécu au IIIe ou au IIe siècle avant notre ère) ; les Pensées de Blaise Pascal ; Siebenkäs, roman de Jean-Paul Richter, écrivain allemand contemporain de Goethe ; un article publié en 1976 par l’astrophysicien américain Robert P. Kirschner dans la revue Scientific American. Xenakis précise que ces cinq extraits se complètent et s’éclairent réciproquement et que « chacun des textes réagit sur les autres »222. Le texte qu’il publie dans le programme du Diatope partage avec eux plusieurs motifs, pouvant être considéré comme la sixième composante de l’argument223. De premier abord, la présence d’un article scientifique à côté de textes d’une facture philosophique, mystique ou poétique peut sembler incongrue. En décrivant l’explosion d’une supernova, l’article évoque cependant lui aussi un motif gnostique et plus généralement mythique : celui du cataclysme cosmique. On peut supposer qu’il a été intégré dans l’argument parce qu’il met en évidence les convergences qui existent entre le savoir scientifique moderne et la sagesse des mythes.

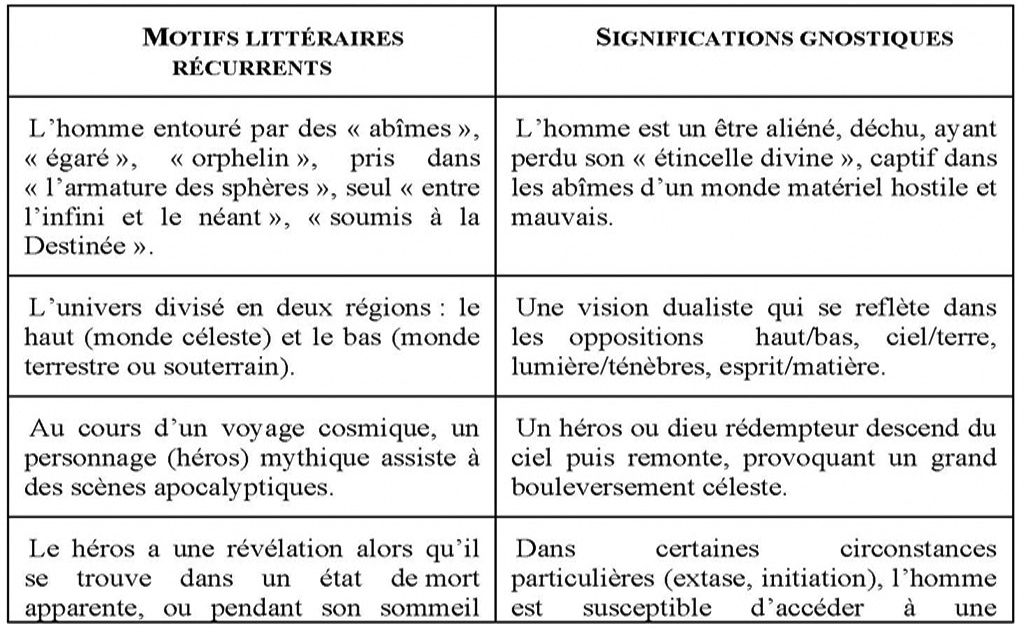

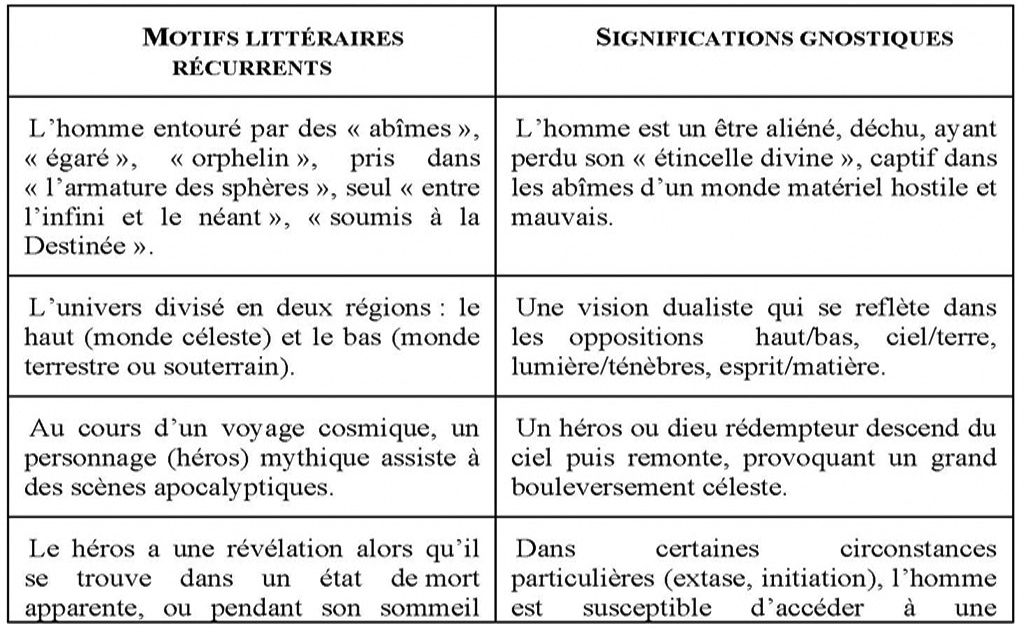

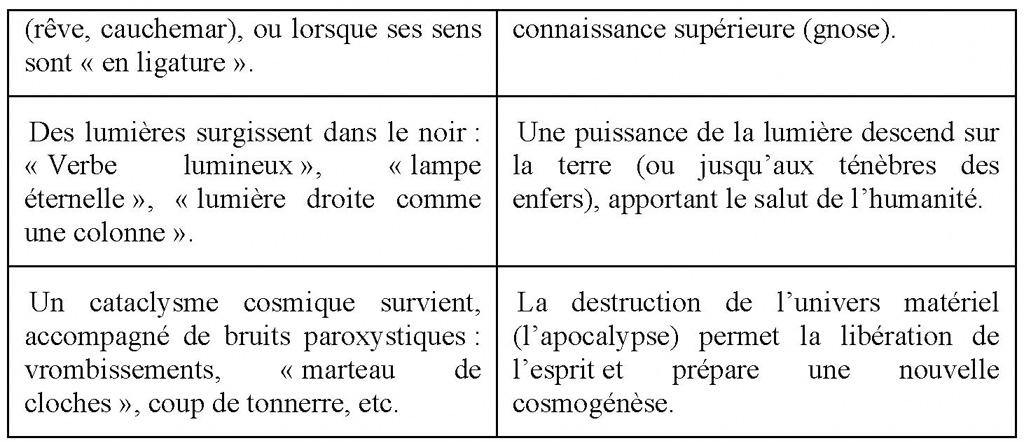

Six motifs littéraires récurrents ayant des significations ou des résonances gnostiques peuvent être dégagés de ces divers textes224 (cf. Tableau 1). Ils forment un ensemble cohérent qui s’organise autour de trois thèmes : la place et la destinée de l’homme dans l’univers, le salut de l’humanité par la connaissance et le voyage initiatique émaillé de visions apocalyptiques. Il serait difficile dans le cadre de cet exposé de citer et de mettre en relation toutes les occurrences de motifs gnostiques identifiables dans les textes de l’argument et dans les écrits de Xenakis. Je relèverais seulement trois aspects essentiels. Le premier est celui de l’univers stratifié au milieu duquel l’homme « égaré », « orphelin », « soumis à la Destinée », seul « entre l’infini et le néant », se débat en proie aux « abîmes ». Ce type d’univers est dépeint dans tous les textes de l’argument, comme dans celui du compositeur dont je citerai le passage suivant : « J’ai voulu traiter des abîmes qui nous entourent et parmi lesquels nous vivons. Les plus formidables sont ceux de notre destinée, de la vie et de la mort, des univers visibles ou invisibles »225.

Le deuxième thème gnostique est celui du dépassement des limites auxquelles est soumis l’homme dans sa quête de connaissance. Selon les doctrines gnostiques, un tel dépassement est possible seulement grâce à une expérience très particulière de « sortie de soi » – l’ek-stasis – qui révèle la nature divine de l’homme. Xenakis reprend quasiment littéralement à son compte ce motif qu’il formule dans un langage proche de celui des préceptes orphiques : « L’âme est un dieu déchu. Seule l’ek-stasis (sortie de soi) peut révéler sa nature vraie »226. Alors que les « abîmes » de l’univers lui apparaissent « inconnaissables », au sens où « leur connaissance est une fuite éternelle et désespérée faite de jalons-hypothèses à travers les époques »227, il essaie précisément de poser un tel jalon. Cependant, à la différence des gnostiques, Xenakis estime que la connaissance, comme la création, n’est pas réservée à une élite d’initiés. Si le mot « démocratisation » n’était pas galvaudé, on pourrait dire que Xenakis aspire à démocratiser l’enseignement gnostique – par excellence ésotérique – en le mettant à la disposition des plus nombreux. Son attitude relève à cet égard d’un humanisme prométhéen : « Le Diatope, écrit-il, c’est le mouvement des galaxies mis à la portée de l’homme »228.

Le troisième aspect gnostique que je voudrais mentionner réside dans la vision dualiste de l’univers qui se manifeste à travers les oppositions haut/bas, ciel/terre, lumière/ténèbres, esprit/matière. Le dualisme gnostique est évoqué par Xenakis dans une installation réalisée en 1970 pour le pavillon de l’Iran à l’Exposition universelle d’Osaka229 : une sphère métallique d’un mètre de diamètre sur laquelle étaient accrochés des éclairs et des flashes formant des plages qui s’allumaient suivant un programme donné. À l’équateur de la sphère, qui figurait le soleil, un bandeau noir percé de faisceaux très puissants de lumière tournait lentement. Selon Xenakis, l’installation montrait « la dualité entre la lumière et la nuit, le bien et le mal ». « Mais le bandeau est noir, précise-t-il, et la nuit est donc déjà dans la lumière. C’est une dualité qui est liée ensemble, organique » [c’est moi qui souligne]230. La dernière remarque suggère un dépassement du dualisme. Fidèle à son ambition de réduire les multiplicités, les hétérogénéités et les antagonismes de toute sorte, Xenakis tend en effet à résoudre le dualisme gnostique en se rapportant à des mythes et à des conceptions philosophiques (pythagorisme, parménidisme) qui affirment l’unité initiale du monde231.

Tableau 1. Motifs littéraires récurrents et leurs significations gnostiques.

2. MORPHOLOGIES ARCHÉTYPALES

Xenakis a employé dans ses écrits le mot « archétype » pour observer que la « prolifération ahurissante des formes dans l’univers […] pourrait peut-être se réduire seulement à quelques archétypes d’où découleraient toutes les autres »232. Il a également utilisé le mot de « morphologie » pour désigner des formes archétypales omniprésentes dans l’univers telles que la spirale, le tourbillon ou l’arborescence. C’est précisément le sens que je donnerai ici au terme de « morphologie archétypale » : celui d’une forme-matrice susceptible de se déployer dans l’espace comme dans le temps, générant une infinité de morphologies particulières. Ce sens est proche de l’acception que François-Bernard Mâche donne à la notion d’archétype, en se rapportant à une pensée mythique « génératrice de schèmes qui peuvent spontanément se traduire en gestes, en rites, en paroles, en formes, etc., antérieurement à toute spécialisation artistique »233. Dans le Diatope, les morphologies archétypales « traduisent » un unique geste qui réunit deux moyens d’expression : la lumière et le son. L’équivalence de ces deux composantes relève, selon Xenakis, d’un « miracle » qui se produit « bien plus loin que l’oreille ou l’œil, dans les sphères profondes de l’esprit »234 . C’est précisément à ce niveau enfoui et obscur que les archétypes agissent. Leur pureté idéale les empêche cependant d’être offerts tels quels au regard et à l’écoute. Ils se dissimulent alors, comme observe Mâche, dans des « traductions » mythologiques, dramatiques, chorégraphiques, etc., car ils ne peuvent nous parvenir qu’indirectement235. Le Diatope pourrait être interprété comme une tentative audacieuse de les dévoiler – autant que possible – pour mieux rendre accessibles à travers eux un symbolisme gnostique réputé pour son caractère ésotérique.

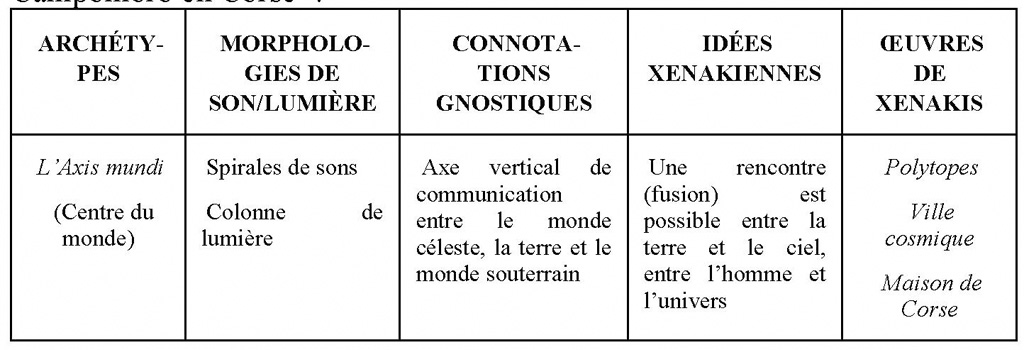

Trois archétypes sont enchevêtrés dans l’architecture sonore et visuelle du Diatope : celui de l’axis mundi (le centre de l’univers), celui du voyage initiatique et celui du cataclysme cosmique. Le Tableau 2 résume les correspondances qui existent entre ces trois archétypes, les morphologies sonores et visuelles qui les matérialisent et leurs connotations gnostiques. Il les rattachent à des idées xenakiennes qui renvoient à des concepts et à des symboles gnostiques, ainsi qu’à des œuvres de Xenakis dans lesquelles les trois archétypes sont identifiables.

2.1. L’axis mundi

Dans les mythologies des civilisations anciennes, l’archétype de l’axis mundi (le centre du monde) est généralement matérialisé par une colonne, un poteau ou un pilier, mais aussi par une montagne sacrée ou un arbre. La colonne marque un endroit où le ciel et la terre sont susceptibles de communiquer. Dans le Diatope, l’axis mundi est représenté par la « tour de lumière » placée selon le projet initial au centre de l’édifice et par des effets de spatialisation du son sur un axe vertical. La tour renvoie sans doute à la colonne de lumière mentionnée dans le récit d’Er, identifiée par certains exégètes avec la Voie Lactée, qui a été elle-même assimilée à l’axis mundi236. Le symbolisme de l’axis mundi est également identifiable dans le Polytope de Montréal, le projet de Ville cosmique et dans la maison familiale de Campomoro en Corse237.

Tableau 2. Correspondances entre archétypes, morphologies et connotations gnostiques.

2.2. Le voyage initiatique

Deux variantes de l’archétype du voyage initiatique peuvent être identifiées dans les récits mythiques des différentes civilisations. Selon la première variante, propre aux mythes orphiques, le héros descend dans un monde souterrain assimilé au royaume des morts puis remonte dans le monde des vivants238. La deuxième variante, propre aux mythes gnostiques, raconte la descente (catabase) sur la terre d’un être céleste de lumière qui, avant de remonter au ciel (anabase), révèle à l’humanité les secrets de l’univers239. Grâce à cette révélation, l’homme retrouvera sa vraie nature – son « étincelle divine »240 – et sa liberté après une longue période de captivité dans le bas-monde. Il pourra s’arracher lui-même à la terre lors d’une ascension de type extatique (ek-stasis) qui associe l’envol physique à une élévation spirituelle241. Ce motif trouve un écho dans la vision xenakienne de l’homme qui, en dépassant les limites de ses structures mentales, devrait pouvoir « échapper au conditionnement de la terre »242. « Dans l’espace, observe Xenakis, il y a tout à faire. Autrefois il était peuplé de dieux, et maintenant c’est un vide que nous remplirons »243. Devenu l’égal des dieux et des démiurges d’autrefois, l’homme pourra ainsi refaçonner l’univers à sa guise tel un jardinier cosmique244. Le dernier Xenakis évoque cependant un avenir plus ou moins lointain où les machines intelligentes, créations de l’homme, devraient dépasser les capacités de leurs inventeurs245.

Dans La Légende d’Eer, l’archétype du voyage initiatique se confond avec l’œuvre considérée dans son intégralité comme une macro-morphologie sonore. Le périple du héros qui descend du monde d’en haut vers celui d’en bas et ensuite remonte vers le haut est figuré par la longue évolution en arche allant très progressivement du registre extrême aigu vers le registre grave et de nouveau vers l’aigu. L’architecture de La Légende d’Eer ne relève ainsi pas d’une structure musicale symétrique de type traditionnel. Elle épouse fidèlement la trajectoire quasiment ininterrompue de type catabase-anabase, constitutive de l’archétype du voyage, ce qui confère à l’œuvre l’aspect d’un flux sonore continu. Cette particularité permet d’appréhender la dimension épique et dramaturgique de l’œuvre, qui n’est pas celle d’une musique à programme même si elle en a peut-être l’apparence246. La « dramaturgie » de La Légende d’Eer découle en fait du déploiement temporel des archétypes du voyage et du cataclysme cosmique, au même sens où, de manière plus générale, les catégories xenakiennes « en temps » découlent des catégories « hors temps ».

Selon différents témoignages, la participation au Diatope occasionnait des expériences sensorielles assez particulières. Certains jeux de lumières, associés à des effets sonores ascensionnels, donnaient aux spectateurs l’illusion d’échapper à la force gravitationnelle. Une impression similaire avait été rapportée par les participants aux Polytopes de Persépolis et de Mycènes qui évoquent une espèce de fusion entre la terre illuminée et le ciel étoilé. Antoine Grumbach observe que la maison familiale de Corse, dernière réalisation architecturale de Xenakis, donne également l’étrange impression de « s’affranchir de la pesanteur » et de se détacher de tout enracinement. Ici comme dans le Diatope247, Xenakis a peut-être voulu recréer la sensation d’envol qu’il avait lui-même éprouvée devant l’édifice de Sainte-Sophie248. Le Diatope a d’ailleurs pu être comparé à « une nef spatiale vrombissante » au bord de laquelle les spectateurs étaient embarqués pour effectuer un « voyage mental »249. Il n’est peut-être pas déplacé de voir dans ce type d’expérience une forme d’extase païenne au cours de laquelle les spectateurs étaient entraînés hors de leurs limites physiques et mentales250. Dans ce contexte, les figures géométriques (« anémones », « araignées », « lotus », etc.) qui éclairaient le ciel artificiel du Diatope rappellent les expériences gnostiques d’ascension extatique lors desquelles « l’adepte avait la vision des éons, sous la forme de nuages colorés ou de topoï géométriques dans lesquels se traînaient des figures bizarres aux noms tout aussi étranges »251.

Dans son acception gnostique, la notion d’envol est associée à la fuite de l’homme captif dans le bas-monde vers le monde céleste. On peut ainsi voir dans les deux ouvertures prévues dans la partie haute de l’enveloppe du Diatope une porte de sortie par laquelle les spectateurs avaient la possibilité de s’évader – mentalement – vers le ciel. Xenakis regarde le Diatope comme une forme « ouverte, par ses fuites, sur le monde »252. Selon Antoine Grumbach, la maison de Corse possède une qualité similaire : elle dématérialise l’habiter pour « faire de ceux qui occupent la maison des citoyens de la voûte céleste »253. Son plan en ellipse exprime la volonté d’échapper à un espace fermé, autrement dit de « déconstruire l’idée de la caverne comme référent de la maison »254. Dans le registre de la pensée mythique cela signifie, pour reprendre la métaphore de Mircea Eliade, « briser le toit de la maison » pour mieux communier avec l’univers255. Chez Xenakis, le motif de la fuite est également présent dans Shaar (en hébreu : « porte »), œuvre qui s’inspire librement d’un épisode du Zohar, un des livres de la Kabbale. La porte, en l’occurrence, est une ouverture secrète par laquelle l’homme est censé pouvoir, dans certaines conditions, s’échapper du monde terrestre256.

2.3. Le cataclysme cosmique

Dans les cosmologies gnostiques comme dans la plupart des cosmologies mythiques, le cataclysme cosmique est associé à la destruction du monde. Loin d’avoir une connotation négative, cette destruction apparaît nécessaire car elle rend possible l’émergence d’un nouveau monde. On retrouve ce sens dans la vision xenakienne de l’Étant qui, « pour continuer d’exister, se devait de mourir, puis une fois mort, de recommencer son cycle »257. De cette vision découle l’interprétation que Xenakis donne au geste destructeur de la table rase. Celui-ci est pour lui non seulement une condition indispensable à la manifestation de l’originalité mais aussi une nécessité pour la survie de l’espèce humaine et même du cosmos entier. Xenakis se sent dès lors « obligé de faire table rase de maintes traditions sub-conscientes ou acquises »258 [c’est moi qui souligne]. Sa tentative de refondation de la musique est de ce fait différente des autres révolutions artistiques qui ont marqué l’histoire du vingtième siècle. Elle affecte un niveau mythique qui dépasse et englobe l’opposition entre tradition et modernité ou celle entre révolution et restauration. Cela lui permet, paradoxalement, de faire cette affirmation : « Je ne m’oppose pas à la tradition. […] Ma musique ne fait pas de révolution. Elle inclut les formes d’expression utilisées dans le passé »259. Xenakis compare en fait sa démarche à celle d’Einstein, qui « ne s’est pas opposé à la mécanique newtonienne. La révolution qu’il a apportée dans la pensée affecte un niveau beaucoup plus général. C’est également le sens de mon effort »260.

Dans la musique de Xenakis, l’archétype du cataclysme cosmique est figuré par des masses sonores en ébullition associées à des intensités paroxystiques. Dans La Légende d’Eer, il intervient au moment où la courbe descendante qui décrit la première partie du voyage arrive au plus bas avant de repartir vers le haut. Le bouillonnement sonore n’est pas sans évoquer ici un monde souterrain infernal. Immergé dans des sonorités puissantes, l’auditeur est amené à s’identifier avec la figure de l’homme seul entouré par les éléments évoquée par Xenakis : « Quand j’ai composé La légende d’Eer, je pensais à quelqu’un qui se trouverait au milieu de l’Océan. Tout autour de lui, les éléments qui se déchaînent, ou pas, mais qui l’environnent »261. On peut y voir une hypostase de l’Homme essentiel de la gnose hermétique, prisonnier dans le bas-monde. Un second sens gnostique s’attache à ce moment paroxystique : celui de l’accouplement érotique de l’Homme essentiel (être supérieur de lumière) avec la Nature humide (bas-monde dépourvu de raison) tel qu’il est décrit dans l’extrait de Poimandrès : « Alors la Nature, ayant reçu en elle son aimé, l’enlaça toute, et ils s’unirent, car ils brûlaient d’amour. Et c’est pourquoi, seul de tous les êtres qui vivent sur la terre, l’homme est double, mortel de par le corps, immortel de par l’Homme essentiel »262 . Dans un même tourbillon ambivalent, cette image se superpose à celle du cataclysme cosmique à la fois destructeur et régénérateur, mélange d’apocalypse et de genèse.

3. UNE QUÊTE PLATONICIENNE DES ESSENCES

Dans La Légende d’Eer, l’archétype du voyage est présent du début et jusqu’à la fin, en se confondant avec l’œuvre, tout comme les Oiseaux de Brancusi tendent à se confondre avec l’archétype du vol. Xenakis partage en fait avec Brancusi une même approche archétypale d’inspiration platonicienne263. Leurs créations illustrent une conception selon laquelle la vraie réalité ne se trouve pas dans la diversité des formes sensibles mais dans leur essence qui est abstraite. L’essentialisme platonicien inspire cet aphorisme de Brancusi : « Ce n’est pas la forme extérieure des choses qui est réelle, mais l’essence des choses ; partant de cette vérité, il est impossible à quiconque d’exprimer quelque chose de réel en imitant la surface extérieure des choses »264. Xenakis formule quasiment la même idée ainsi : « Dans les arts, l’abstraction est finalement plus réelle que le réalisme, que la figuration, parce que plus souple, plus efficace, plus percutante »265. « Par l’abstraction, observe-t-il également, [la peinture et la sculpture] se rapprochent d’une philosophie des essences qui doucement éclot en mathématique et en logique »266. La musique aussi, peut-on ajouter. Le Diatope est en effet envisagé par Xenakis comme « une nouvelle forme d’art visuel et auditif qui n’est ni le ballet ni l’opéra, mais véritablement un spectacle abstrait »267.

Par leur détachement de toute source matérielle identifiable, les sons de synthèse semblent répondre mieux que ceux engendrés mécaniquement à l’exigence d’abstraction posée par la proximité avec l’archétype. Ils paraissent plus aptes à rendre audible l’épure, le modèle, l’idéalité utopique268. Cela dit, pour Xenakis la musique a un fondement abstrait qui permet aux compositeurs – et lui-même ne s’en prive pas – d’utiliser des « matériaux sonores incongrus » de toutes sortes, même le grincement d’une porte, « à condition que les idées et les impressions sensorielles qu’il transmet nous fassent oublier son origine anecdotique »269. La diffusion du son par des haut-parleurs correspond en revanche parfaitement à l’idéal de dématérialisation propre aux religions gnostiques qui refusent farouchement l’idée d’incarnation. Cet idéal explique également la simplicité de l’architecture musicale de La légende d’Eer, qu’il convient d’appréhender à la lumière de l’aphorisme de Brancusi : « La simplicité n’est pas un but dans l’art, mais on arrive à la simplicité malgré soi en s’approchant du sens réel des choses »270. Ou encore : « La simplicité est la complexité résolue ». Au même titre que les sculptures de Brancusi, La légende d’Eer incarne la vision d’une simplicité qui « résout » la complexité sans toutefois la sacrifier271. « Résoudre » la complexité signifie pour Xenakis trouver des morphologies sonores qui retiennent l’essence des choses, au sens platonicien de ce mot, c’est-à-dire leur réalité abstraite, archétypale.

On a vu que les archétypes relèvent d’une idéalité utopique purement intelligible ; ils sont inaccessibles, irreprésentables en tant que tels. Xenakis est par conséquent obligé de situer sa démarche musicale et architecturale dans un espace hybride. Pour déterminer les frontières de cet espace, j’emploierai deux termes grecs : eidos et morphé. Le premier désigne la forme comme idée abstraite. Le deuxième désigne la forme visible ou audible. Le eidos se rattache au domaine platonicien de l’intelligible, des idées immuables, des formes archétypales pures et idéales, inaccessibles à nos sens, alors que le morphé se rattache au domaine du sensible, qui est celui des réalisations matérielles imparfaites de l’intelligible (cf. Tableau 3). Par leur statut d’objets qui s’offrent à la contemplation, les œuvres de Xenakis appartiennent au domaine sensible du morphé. Mais, par leur proximité avec les archétypes, particulièrement frappante dans La légende d’Eer, elles tendent à appartenir au domaine intelligible du eidos.

Tableau 3. Les morphologies archétypales, entre eidos et morphè.

Certaines esquisses du Polytope de Persépolis qui représentent une rivière ont pu faire penser à un espace intermédiaire. Selon Revault d’Allonnes, ces esquisses se situent à mi-chemin entre un être mathématique abstrait et une représentation : « Nous ne sommes […] pas devant la représentation lumineuse d’une rivière ; ou pas tout à fait. Ni non plus devant un être mathématique que la fantaisie ou la facilité nommeraient rivière ; en tout cas, pas tout à fait non plus [c’est moi qui souligne]. Il ne s’agit pas davantage d’une sorte de rivière mixte, d’un curieux mélange entre l’hydrographie et la mathématique »272 . Le « ni-ni » et le « pas tout à fait » qui reviennent dans ce passage montrent la difficulté de déterminer avec précision l’entre-deux xenakien. Dans son analyse de La légende d’Eer, Makis Solomos suggère lui aussi l’existence d’un tel entre-deux qu’il situe entre les notions d’abstraction et figuration. Il n’y a pas, observe-t-il, de « contradiction entre abstraction et figuration, mais un aller-retour permanent. Au niveau visuel, les « galaxies » […] peuvent être perçues comme des galaxies au sens propre du terme, mais rien n’empêche d’y voir un pur ensemble de points. […] Au niveau sonore, certains mouvements browniens […] peuvent s’entendre comme des bourdonnements de mouches, mais aussi comme des glissements mélodiques microtonaux ; on peut donc les appréhender selon un pur imaginaire naturaliste ou en s’intéressant à leurs qualités sonores et musicales. »273

La notion de morphologie archétypale trouve précisément sa place dans l’espace où s’effectue cet aller-retour entre l’abstraction et la figuration. Elle réunit des caractéristiques propres à l’archétype intelligible et des caractéristiques propres aux morphologies sensibles. Dans son commentaire, Olivier Revault d’Allonnes suggère la dimension archétypale des morphologies xenakiennes, en observant que, lorsque Xenakis emploie le mot « rivière », d’une certaine manière il nous incite à « rêver avec lui à toutes les rivières virtuelles et possibles » [c’est moi qui souligne]. Dominique Druhen entend quant à lui dans la section médiane de La Légende d’Eer « une scie, gigantesque, qui porte en elle-même toutes les espèces de scies [c’est moi qui souligne], de la petite égoïne jusqu’à celle qui tronçonne les corps dans les Enfers. Peut-être même celle qui fera se séparer la planète en deux lors du cataclysme final »274. À la lumière des considérations qui précèdent, on peut dire qu’Olivier Revault d’Allonnes et Dominique Druhen perçoivent des morphologies archétypales : celle visible de la rivière, pour le premier et celle audible de la scie, pour le second275.

4. CONCLUSION

La pensée gnostique figure parmi les fondements philosophiques de la démarche de Xenakis. Les aspects gnostiques évoqués ici apparaissent cependant complémentaires avec les autres influences (orphiques, pythagoriciennes, parménidiennes ou platoniciennes) qui se font entendre dans son œuvre. Ils complètent l’image d’un compositeur qui place la philosophie au sommet de la hiérarchie des types de « cohérences » (mathématique, architecturale, musicale) qui constituent son travail276. Outre les motifs relevés dans l’argument de La Légende d’Eer, Xenakis partage avec les penseurs gnostiques leur anti-dogmatisme et leur côté hérétique, révolutionnaire et progressiste. Ce dernier s’exprime notamment dans l’idée selon laquelle l’homme est perfectible au point de pouvoir devenir l’égal de ses créateurs supposés, les dieux et les démiurges. La musique de La Légende d’Eer et l’architecture du Diatope se distinguent surtout par leur capacité particulière de faire entendre et (entre)voir des archétypes. Davantage que dans d’autres œuvres, Xenakis semble vouloir relever ici un fabuleux défi auquel il associe son public : celui d’accéder, à travers des formes sensibles, à l’idéalité abstraite, purement intelligible, des archétypes. Son approche suggère des perspectives intéressantes pour une taxinomie des archétypes et pour une étude des rapports que ceux-ci entretiennent avec les mythes et les symboles.

5. RÉFÉRENCES

Archives Xenakis, Bibliothèque Nationale de France, Ms 24357, 32/1, Dossiers 26- 8(1) ; 26-8(2).

Couliano, Ioan P., Expériences de l’extase : extase, ascension et récit visionnaire de l’hellénisme au Moyen Age, Paris, Payot, 1984.

Couliano, Ioan P., Les gnoses dualistes d’Occident : histoire et mythes, Paris, Plon, 1990.

Depraz, Natalie, « Le statut phénoménologique du monde dans la gnose : du dualisme à la non-dualité », Laval théologique et philosophique, vol. 52, n° 3, 1996, p. 625-647. Étude consultée sur le site http://id.erudit.org/iderudit/401015ar

Druhen, Dominique, « A propos de La légende d’Eer », pochette du CD Montaigne Auvidis, MO 782005.

Eliade, Mircea, Briser le toit de la maison. La créativité et ses symboles, Paris, Gallimard, « Les Essais », 1986.

Eliade, Mircea, Le mythe de l’éternel retour. Archétypes et répétition, Paris, Gallimard, 1989.

Grumbach, Antoine, « L’œuvre ultime », in Portrait(s) de Iannis Xenakis, sous la direction de François-Bernard Mâche, Paris, BnF, 2001, p. 195-199.

Iliescu, Mihu Coriolan, Musical et extramusical : éléments de pensée spatiale dans l’œuvre de Iannis Xenakis, thèse de doctorat, Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne, 1996.

Iliescu, Mihu, « Beyond the modern-postmodern cleavage : Xenakis’ mythical thinking », Proceedings of the Xenakis International Symposium, London, April 2011. www.gold.ac.uk/ccmc/xenakis-international-symposium/programme.

Loizillon, Guillaume, « Synthèse sonore et musiques électroacoustiques : une phénoménologie du sonore », Electroacoustic Music Studies Network – De Montfort/Leicester, 2007. http://www.ems-network.org/IMG/pdf_LoizillonEMS07.pdf

Mâche, François-Bernard, « Entretien avec Iannis Xenakis », Revue musicale n° double 314-315, 1978, p. 143-150.

Mâche, François-Bernard, Musique au singulier, Paris, Odile Jacob, 2001.

Perrot, Michel, « Entretien avec Iannis Xenakis », Revue musicale n° 265-266, Varèse-Xenakis-Berio-Pierre Henry, 1969.

Revault d’Allonnes, Olivier, Xenakis : Les Polytopes, Paris, Balland, 1975.

Solomos, Makis, « Le Diatope et La Légende d’Eer », http://www.iannis-xenakis.org/fxe/actus/Solom3.pdf

Touchard, Olivier, « Petit déjeuner avec Xenakis », http://www.iannis-xenakis.org/fxe/actus/Xenakis-Diatope78.pdf

Varga, Bálint Andràs, Conversations with Iannis Xenakis, London, Faber and Faber, 1996.

Tabart, Marielle, Brancusi, l’inventeur de la sculpture moderne, Paris, Gallimard/Centre Georges-Pompidou, 1995.

Xenakis, Iannis, Musiques formelles, Paris, Richard Masse, 1963.

Xenakis, Iannis, Geste de lumière et de son, programme du Diatope de Beaubourg, Paris, Centre Georges-Pompidou, 1978.

Xenakis, Iannis, Arts/Sciences. Alliages, Tournai, Casterman, 1979

Xenakis, Iannis, Kéleütha, préface et notes de Benoît Gibson, Paris, L’Arche, 1994. Xenakis, Iannis, La musique de l’architecture, textes commentés par Sharon Kanach, Marseille, Parenthèses, 2005.

221 Xenakis, Iannis, Geste de lumière et de son, Programme du Diatope de Beaubourg, Paris, Centre Georges-Pompidou, 1978, p. 8-9.

222 Cf. Druhen, Dominique, « A propos de La Légende d’Eer », pochette du CD Montaigne Auvidis, MO 782005, p. 2.

223 Deux autres sources d’inspiration mentionnées par Xenakis en rapport avec le Diatope apportent un éclairage intéressant même si elles n’ont pas été intégrées dans l’argument : les « illuminations » de Grégoire Palamas, théologien byzantin du XIVe siècle, et des textes du bouddhisme zen. Cf. Revault d’Allonnes, Olivier, Xenakis : « Les Polytopes », Paris, Balland, 1975, p. 28. La théologie de Grégoire Palamas rejoint la pensée gnostique dans la mesure où elle envisage la possibilité de la déification de l’homme.

224 Pour prouver le lien qui existe entre les motifs littéraires récurrents de La Légende d’Eer et la pensée gnostique (notamment celle hermétique), il faudrait évoquer les textes fondamentaux de la gnose et les principales exégèses dont ils ont fait l’objet, ce qui n’est pas possible dans le cadre de cet exposé. Le lecteur intéressé pourra consulter les ouvrages suivants : [Hermès Trismégiste], Corpus hermeticum, texte établi par A. D. Nock, trad. A.-J. Festugière, Paris, Les Belles Lettres, 1980-1983 ; Puech, Henri-Charles, En quête de la Gnose, t. I, La gnose et le temps, Paris, Gallimard, 1978 ; A.-J. Festugière, La révélation d’Hermès Trismégiste, Paris, Les Belles lettres, 2010 ; Jonas, Hans, La religion gnostique : le message du Dieu étranger et les débuts du christianisme, trad. Louis Evrard, Paris, Flammarion, 1978 ; Couliano, Ioan P., Les gnoses dualistes d’Occident : histoire et mythes, Paris, Plon, 1990 ; Bonardel, Françoise, La voie hermétique, Paris, Dervy, 2002.

225 Xenakis, Iannis, Geste de lumière et de son, op. cit., p. 8-9.

226 Xenakis, Iannis, « La voie de la recherche et de la question », in Kéleütha, préface et notes de Benoît Gibson, Paris, L’Arche, 1994, p. 67. La figure gnostique du « dieu déchu » coïncide ici avec celle de Dionysos, fils de Zeus dévoré par les Titans. Les cendres de ces derniers, foudroyés par Zeus, gardent, selon les mythes orphiques, l’« étincelle divine » de leur victime.

227 Xenakis, Geste de lumière et de son, op. cit., p. 8.

228 Xenakis, Iannis, « Esquisse d’une autobiographie », in Xenakis, Iannis, Musique de l’architecture, op. cit., p. 23.

229 L’installation, qui avait également une dimension musicale (des extraits de Diamorphoses), peut être considérée comme un polytope de petite taille. Elle porte le nom d’une divinité zoroastrienne, Amesha Spenta (en persan ancien : bienheureux, immortel). Il faut par ailleurs noter que Xenakis a manifesté son admiration à l’égard de toute une série de mouvances religieuses et philosophiques – les zoroastriens, les manichéens, les pauliciens, les bogomiles et les cathares – qui appartiennent à la nébuleuse des gnoses dualistes. Cf. Xenakis, Iannis, « Correspondance », Le Monde, 14 décembre 1971, in Musique de l’architecture, textes, réalisations et projets architecturaux choisis, présentés et commentés par Sharon Kanach, Marseille, Éditions Parenthèses, 2006, p. 213.

230 Xenakis, Iannis, « Topoi », in La musique de l’architecture, op. cit., p. 216-217.

231 Cf. Iliescu, Mihu Coriolan, Musical et extramusical : éléments de pensée spatiale dans l’œuvre de Iannis Xenakis, thèse de doctorat, Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne, 1996, p. 8. Sur la possibilité de voir, derrière le dualisme gnostique, une pensée de l’unité, cf. Depraz, Natalie, « Le statut phénoménologique du monde dans la gnose : du dualisme à la non-dualité », Laval théologique et philosophique, vol. 52, n° 3, 1996, p. 625-647. Cette étude peut être également consultée sur le site http://id.erudit.org/iderudit/401015ar

232 Xenakis, Iannis, « L’univers est une spirale », in Kéleütha, op. cit., p. 137.

233 Mâche, François-Bernard, Musique au singulier, Paris, Odile Jacob, 2001, p. 34.

234 Cité par Makis Solomos, in « Le Diatope et La légende d’Eer », op. cit. p. 26.

235 « Nous sommes dans la position de Persée : seuls quelques reflets des archétypes musicaux universels peuvent nous apparaître lors d’une investigation consciente, qui est nécessairement indirecte ». Cf. Mâche, François-Bernard, Musique au singulier, op. cit., p. 41. L’auteur se réfère au moment où Persée, « chargé de s’emparer de la tête de Méduse, ne peut repérer celle-ci, avant de la trancher, que reflétée sur la surface polie du bouclier d’argent que lui a donné l’Intelligence suprême d’Athéna ».

236 Cf. Eliade, Mircea, Le mythe de l’éternel retour. Archétypes et répétition, Paris, Gallimard, 1989.

237 La maison familiale de Corse, dernière réalisation architecturale de Xenakis, a pu être comparée aux tours d’observation astronomique de Jaipur et de Delhi. Cf. Grumbach, Antoine, « L’œuvre ultime », in Portrait(s) de Iannis Xenakis, sous la direction de François-Bernard Mâche, Paris, BnF, 2001. Ce sont cependant les « bouchons » dirigés vers le ciel imaginés par Xenakis au début des années 1950 pour son projet de Chandigarh qui représentent peut-être la première matérialisation de l’axis mundi dans son œuvre.

238 Cette variante est identifiable entre autres dans l’épisode de la descente d’Orphée aux Enfers, dans celui de la tentative d’Ulysse d’approcher le royaume de Hadès, évoquée par Xenakis dans Nekuïa, et dans le récit platonicien d’Eer. L’origine commune à ces récits mythiques semble se trouver dans la descente aux Enfers de la déesse assyro-babylonienne Ishtar.

239 « L’idée de la catabase et/ou anabase des âmes n’apparaît que dans le gnosticisme ». Cf. Couliano, Ioan P., Expériences de l’extase : extase, ascension et récit visionnaire de l’hellénisme au Moyen Age, Paris, Payot, 1984, p. 133.

240 L’expression « étincelle divine », typique du vocabulaire gnostique, a été associée par Xenakis à la figure de Dionysos : « On retrouve chez tout homme l’étincelle divine de Dionysos, qui lui permet d’agir et de comprendre ». Cf. « Pour l’innovation culturelle », in Kéleütha, op. cit., p. 134. Dionysos est le personnage central de la religion orphique qui présente d’importantes affinités avec les gnoses.

241 Pour les gnostiques de la basse antiquité, l’expérience de l’extase ascensionnelle avait un sens eschatologique. Elle suivait le schéma suivant que l’on reconnaît dans le déroulement musical de La Légende d’Eer : « L’âme, pour s’incarner ici-bas, descend du ciel à travers les sphères planétaires qu’elle traversera en sens inverse à son retour ». Cf. Couliano, Ioan P., Expériences de l’extase, op. cit., p. 17.

242 Cf. Perrot, Michel, « Entretien avec Iannis Xenakis », Revue musicale n° 265-266, Varèse-Xenakis-Berio-Pierre Henry, p. 65.

243 Cf. Mâche, François-Bernard, « Entretien avec Iannis Xenakis », Revue musicale n° double 314-315, 1978, p. 148.

244 Cette vision xenakienne présente des similitudes avec le transhumanisme, mouvement intellectuel qui envisage la possibilité d’une amélioration des capacités physiques et mentales de l’espèce humaine pouvant aller jusqu’à une véritable mutation. Cf. à ce sujet : Kurzweil, Ray, Terry Grossman et Serge Weinman, Serons-nous immortels ?, Paris, Dunod, 2006 ; Venturini, Serge, Éclats d’une poétique du devenir transhumain, Paris, L’Harmattan, 2009 ; Lecourt, Dominique, Humain, post humain, PUF, 2003.

245 À la fin des années 1980, Xenakis a évoqué le projet d’un « ballet de robots émancipés ». Dans un bref texte intitulé « Introduction aux droits des automates » qui est peut-être lié à ce projet, il esquisse une vision du futur qui est proche du transhumanisme. Le texte s’achève sur une note d’auto-dérision qui relativise le propos : « Aujourd’hui, nous, les automates, créatures des hommes, libérons l’homme des esclavages. Ses droits sont élargis. Demain, nous, les automates, créerons des hommes et nous les commanderons. Car plus forts, plus capables, plus beaux qu’eux. Après-demain, nous les automates serons égaux aux nouveaux hommes, que nous aurons créés et ils seront égaux à nous. Tout sera harmonieux. Conquêtes, défaites, n’auront pas de sens car mort-vie, être-néant seront indifférents. Tel est le jeu dans l’univers. Nous serons tous de vrais dieux sauf si panne de courant ». Cf. Archives Xenakis, Bibliothèque nationale de France, Ms 24357, 32/1.

246 Pour Dominique Druhen (op. cit., p. 2), La Légende d’Eer est une œuvre « fortement épique » ; Makis Solomos parle d’une « forme dramatique ». Op. cit., p. 3.

247 Le changement de préfixe dans l’appellation que Xenakis donne à son œuvre (Diatope au lieu de Polytope) est peut-être dû à l’idée de voyage à travers les mondes (« dia » peut se traduire par « à travers »).

248 « Si vous arrivez à créer un espace qui donne l’impression de s’envoler, c’est formidable. A Sainte-Sophie, on a cette impression ». Cf. Xenakis, Iannis, « Il faut se débarrasser des préjugés architecturaux », in La musique de l’architecture, op. cit., p. 235.

249 Cf. Touchard, Olivier, « Petit déjeuner avec Xenakis », http://www.iannis-xenakis.org/fxe/actus/Xenakis-Diatope78.pd

250 Makis Solomos observe que le Diatope marque un « renouvellement total du rapport de l’œuvre d’art au public », au sens où « l’œuvre d’art quitte le niveau “médian” dans lequel se situe la musique “de concert”, pour envahir des niveaux à la fois plus physiques et plus métaphysiques ». Cf. Solomos, Makis, op. cit., p. 31.

251 Cf. Couliano, Ioan P., L’expérience de l’extase, op. cit., p. 16.

252 Xenakis, Iannis, Geste de son et de lumière, op. cit., p. 9.

253 Cf. Grumbach, Antoine, « L’œuvre ultime », op. cit., p. 198.

254 Du fait de posséder deux centres, l’ellipse est en effet associée à la notion d’ouverture (au sens propre comme au figuré), à l’idée qu’« il y a toujours un ailleurs, une autre vérité, celle du deuxième centre ». Ibid.

255 Cf. Eliade, Mircea, Briser le toit de la maison. La créativité et ses symboles, Paris, Gallimard, « Les Essais », 1986.

256 L’épisode en question, connu sous le nom de L’horrible histoire du Rabbin Joseph de la Reina, contient plusieurs éléments gnostiques : le dualisme, l’apocalypse, la rédemption, et surtout le symbolisme de l’ascension vers le monde céleste. Xenakis a sans doute été attiré par ce texte parce qu’il associe l’ascension à des événements sonores et lumineux. Sa correspondance avec Recha Freier témoigne de son intérêt pour cet épisode du Zohar et plus généralement pour la mystique juive. Cf. Archives Xenakis, BnF, 26-8 (1-2).

257 Xenakis, Iannis, « Musique et originalité », in Kéleütha, op. cit., p. 111.

258 Bulletin de souscription pour Musiques formelles, in Revue musicale, double numéro spécial 253-254, Paris, Richard Masse, 1963, p. 1.

259 Varga, B. A., op. cit., p. 50.

260 Ibid.

261 Cf. Druhen Dominique, op. cit., p. 2.

262 On retrouve la double nature de l’homme de la gnose hermétique dans la double nature de Dionysos, figure tutélaire de l’orphisme, issu de Zeus et des cendres des Titans.

263 Sur les affinités entre Brancusi et Xenakis, cf. Iliescu, Mihu, « Beyond the modern-postmodern cleavage : Xenakis’ mythical thinking », Proceedings of the Xenakis International Symposium, London, April 2011. www.gold.ac.uk/ccmc/xenakis-international-symposium/programme.

264 Cf. Tabart, Marielle, Brancusi, l’inventeur de la sculpture moderne, Paris, Gallimard/Centre Georges-Pompidou, 1995, p. 118-119. C’est, paradoxalement, au nom du réalisme platonicien, que Brancusi refusait d’être considéré comme un artiste abstrait. « Ceux qui appellent mon travail « abstrait » sont des imbéciles, disait-il. Ce qu’ils appellent « abstrait » est en réalité du pur réalisme, celui qui n’est pas représenté par la forme extérieure, mais par l’idée, l’essence de l’œuvre ».

265 Xenakis, Iannis, Musique de l’architecture, op. cit., p. 413.

266 Xenakis, Iannis, « Notes sur un geste électronique », in La musique de l’architecture, op. cit., p. 232.

267 Xenakis, Iannis, « Chemins de la composition musicale », in Kéleütha, op. cit., p. 29-30.

268 « La synthèse, libérée de la mécanique, s’inclut dans le sonore avec comme engendrement une source utopique, un modèle, une épure ». Cf. Loizillon, Guillaume, « Synthèse sonore et musiques électroacoustiques : une phénoménologie du sonore », Electroacoustic Music Studies Network – De Montfort/Leicester, 2007. http://www.ems-network.org/IMG/pdf_LoizillonEMS07.pdf

269 Texte inédit sur Diamorphoses (Archives Xenakis).

270 Cf. Tabart, Marielle, op. cit., p. 118.

271 Xenakis observe à ce sujet que « si la musique devenait trop complexe, on aurait besoin d’une nouvelle forme de simplicité. Complexité et intérêt esthétique ne sont pas synonymes ». Cf. Varga, Bálint Andràs, Conversations with Iannis Xenakis, London, Faber and Faber, 1996, p. 29.

272 Revault d’Allonnes, Olivier, Les Polytopes, op. cit., p. 85-86.

273 Solomos, Makis, « Le Diatope et La Légende d’Eer », op. cit., p. 25.

274 Druhen, Dominique, « A propos de La Légende d’Eer », op. cit., p. 2.

275 Cependant, observe Dominique Druhen, la scie n’est ici qu’une image subjective parmi d’autres images possibles. Elle est englobée en effet dans la morphologie archétypale du cataclysme cosmique. Ibid.

276 Cf. Xenakis, Iannis, Arts/Sciences. Alliages, Tournai, Casterman, 1979, p. 21.