1

INFORMAÇÃO EM EXCESSO, DECISÕES EM EXCESSO

A história íntima da sobrecarga cognitiva

Uma das melhores alunas que tive a sorte de conhecer nasceu na Romênia comunista, sob o regime brutal e repressor de Nicolae Ceaușescu. Embora o regime tivesse caído quando estava com onze anos, ela ainda lembrava as longas filas para comprar comida, a escassez e a miséria da economia, que persistiram por bastante tempo após a derrocada do regime. Ioana era curiosa e inteligente e, apesar de ainda jovem, tinha todo o ar da verdadeira estudiosa: quando topava com uma nova ideia ou um problema científico, estudava-os sob todos os ângulos e consultava toda a literatura a que podia ter acesso. Conheci-a durante seu primeiro semestre na universidade, recém-chegada à América do Norte, quando frequentava meu curso introdutório sobre a psicologia do pensamento e da argumentação. Embora a turma tivesse setecentos alunos, ela logo se destacou pelas respostas criteriosas às perguntas levantadas em aula, por me crivar de questionamentos durante o expediente na minha sala e por viver propondo novos experimentos.

Encontrei com ela um dia na livraria da faculdade, parada no corredor, com as mãos cheias de lápis e canetas. Apoiava-se de maneira hesitante numa prateleira, obviamente perturbada.

“Tudo bem?” perguntei.

“Viver nos Estados Unidos pode ser realmente terrível” disse Ioana.

“Comparado à Romênia soviética?!”

“Tudo é tão complicado. Fui procurar um apartamento de estudante. Para aluguel ou concessão? Mobiliado ou não mobiliado? Último andar ou térreo? Acarpetado ou com piso de madeira...”

“Conseguiu decidir?”

“Sim. Acabei decidindo. Mas é impossível saber qual a melhor opção. Agora... — sua voz foi morrendo.”

“Há algum problema com o apartamento?”

“Não. O apartamento é ótimo. Mas hoje é o quarto dia que venho à livraria. Olha só! Toda uma fileira de canetas. Na Romênia tínhamos três tipos. E muitas vezes havia escassez: nenhuma caneta. Nos Estados Unidos existem mais de cinquenta tipos diferentes. De qual delas eu preciso para a aula de biologia? E para a de poesia? Será que quero uma de ponta de feltro, de tinta, gel, cartucho, apagável? Esferográfica, ponta fina, rollerball? Estou há uma hora aqui lendo etiquetas.”

Todo dia enfrentamos dezenas de decisões, a maioria das quais julgaríamos banais ou insignificantes — calçar o pé esquerdo ou o pé direito da meia primeiro, ir de ônibus ou de metrô para o trabalho, comer o quê, onde fazer compras. Temos um gostinho dessa desorientação de Ioana quando viajamos, não só para outros países, mas até mesmo para outros estados. As lojas são diferentes, os artigos também. A maioria de nós adota a estratégia de vida satisficing [ou seja, aceita aquilo que está disponível como uma opção satisfatória], termo cunhado por Herbert Simon, vencedor do Nobel e um dos fundadores do campo da teoria organizacional e de processamento de informação.1 Simon queria uma palavra que descrevesse não a melhor opção possível, e sim uma que chegasse a ser satisfatória. Quando se trata de coisas que não são de importância crucial, optamos por algo que dê para o gasto. Não sabemos se nossa tinturaria é de fato a melhor — apenas que ela dá para o gasto. E é isso que nos ajuda a ir vivendo. Não temos tempo de experimentar todas as tinturarias num raio de 24 quarteirões de nossa casa. Será que o Dean & DeLuca tem mesmo os melhores pratos gourmet para viagem? Não importa — é bom o bastante. Satisficing é uma das bases do comportamento produtivo do homem; é o que prevalece quando não perdemos tempo com decisões pouco importantes, ou, para ser mais exato, quando não perdemos tempo tentando obter um máximo que não irá fazer grande diferença quanto ao nosso bem-estar ou à nossa satisfação.

Todos nós adotamos o satisficing ao limparmos a casa. Se nos ajoelhássemos no chão todo dia com uma escova de dentes para limpar a sujeira, se limpássemos as janelas e paredes diariamente, a casa ficaria impecável. Mas são poucos os que se dariam a tanto trabalho, até mesmo numa base semanal (e, nesse caso, é provável que os rotulassem de obsessivos-compulsivos). A maioria de nós limpa a casa até que ela fique suficientemente limpa, até atingir uma espécie de equilíbrio entre o trabalho e o benefício. É este custo-benefício que está no âmago da noção de satisfacing (Simon era também um respeitado economista).

Recentes pesquisas de psicologia social demonstram que pessoas felizes não são as que possuem mais coisas; antes, são pessoas satisfeitas com o que já possuem. Pessoas felizes adotam o satisficing o tempo todo, ainda que sem saber. Warren Buffett é uma dessas pessoas que levam ao extremo o satisficing — um dos homens mais ricos do mundo, ele mora em Omaha, a um quarteirão da rodovia, na mesma casa modesta que comprou há cinquenta anos.2 Certa vez, numa entrevista no rádio, ele declarou ter comprado alguns litros de leite e um pacote de biscoitos Oreo para o café da manhã durante a semana que passou em Nova York. Mas Buffett não adota o critério da satisfação relativa, em suas estratégias de investimento; a satisfação relativa é uma boa ferramenta para não se perder tempo com coisas que não têm prioridade máxima. Para os empreendimentos de alta prioridade, a velha busca por excelência ainda é a estratégia certa. Você quer que seu cirurgião, o mecânico do avião ou o diretor de um filme de orçamento de 100 milhões de dólares façam um serviço bom o suficiente ou o melhor de que são capazes? Às vezes queremos algo mais do que Oreo e um copo de leite.

Parte do desânimo de minha aluna romena poderia ser atribuída ao choque cultural — à perda do que lhe é familiar e à imersão num ambiente estranho. Mas ela não é um caso único. A geração passada testemunhou uma explosão de opções apresentadas aos consumidores. Em 1976, um supermercado médio tinha 9 mil produtos distintos; hoje esse número inflou para 40 mil, embora uma pessoa comum satisfaça de 80% a 85% de suas necessidades num universo de apenas 150 artigos.3 Isso significa que precisamos ignorar 39 850 artigos em estoque.4 E estamos falando apenas de supermercados — estima-se que exista hoje mais de 1 milhão de produtos nos Estados Unidos (cálculo baseado nas unidades de manutenção de estoque, aqueles pequenos códigos de barras nos produtos que compramos).5

Todo esse processo de ignorar e optar tem um custo. Os neurocientistas descobriram que a falta de produtividade e de motivação pode ser resultado da sobrecarga de decisões. Embora a maioria de nós não tenha dificuldade em relativizar a importância das decisões, o cérebro não faz isso automaticamente. Ioana sabia que era mais importante acompanhar os estudos do que escolher a caneta que compraria, mas a simples situação de lidar com tantas decisões triviais na vida cotidiana criou uma fadiga neuronal que não deixou nenhuma energia de sobra para as decisões importantes. Pesquisas recentes mostraram que pessoas obrigadas a tomar uma série de decisões exatamente deste tipo — por exemplo, escrever com uma caneta de ponta de feltro ou esferográfica — demonstram uma piora no controle dos impulsos e um decréscimo do bom senso em relação a decisões subsequentes.6 É como se nosso cérebro fosse configurado para tomar um determinado número de decisões por dia, e, chegando a este limite, não pudéssemos decidir qualquer outra coisa, a despeito da sua importância. Uma das mais úteis e recentes descobertas da neurociência pode ser assim resumida: no nosso cérebro, a rede de tomada de decisões não determina prioridades.

Hoje nos defrontamos com uma quantidade inacreditável de informações, e cada um de nós gera mais informação do que nunca na história da humanidade. O ex-cientista da Boeing e articulista do New York Times Dennis Overbye comenta que esse fluxo de informação contém “cada vez mais informações sobre nossas vidas — onde fazemos compras e o que compramos, e, na verdade, onde nos encontramos neste exato instante —, a economia, os genomas de incontáveis organismos que nem sequer conseguimos nomear, galáxias cheias de incontáveis estrelas, engarrafamentos em Cingapura e o tempo em Marte”. E essas informações “jorram cada vez mais depressa em computadores cada vez mais potentes, chegando até as pontas dos dedos de todas as pessoas, que hoje dispõem de máquinas com poder de processamento maior do que o controle da Missão Apolo”.7 Os cientistas da informação quantificaram tudo isso: em 2011, os americanos receberam cotidianamente cinco vezes mais informação do que em 1986 — o equivalente a 175 jornais.8 Durante nosso tempo ocioso, excluindo o trabalho, cada um de nós processa 34 gigabytes ou 100 mil palavras por dia.9 As 21.274 estações de TV do mundo produzem 85 mil horas de programação original diariamente, enquanto assistimos a uma média de cinco horas de televisão por dia, o equivalente a 20 gigabytes de imagens de áudio-vídeo.10 Isso sem contar o YouTube, que faz um upload de 6 mil horas de vídeo a cada hora.11 E os jogos no computador? Eles consomem mais bytes do que todo o resto da mídia junto, inclusive DVDs, TV, livros, revistas e a internet.12

Só a tentativa de manter organizados os nossos arquivos eletrônicos e de mídia pode ser agoniante. Cada um de nós possui o equivalente a mais de meio milhão de livros armazenado em nossos computadores, sem falar em toda a informação guardada em nossos celulares ou na fita magnética no verso de nossos cartões de crédito. Criamos um mundo que possui 300 exabytes (300 000 000 000 000 000 000 itens) de informação produzida pelo homem. Se cada um desses itens de informação fosse escrito em fichas 3 × 5, postas lado a lado, apenas a parte que cabe a uma pessoa — a sua parte dessa informação — cobriria cada centímetro quadrado de um país como a Suíça.

Nossos cérebros possuem, sim, a capacidade de processar a informação que recebemos, mas a um custo: podemos ter dificuldade em separar o trivial do importante, e processar toda essa informação cansa. Os neurônios são células vivas que possuem um metabolismo; precisam de oxigênio e glicose para sobreviver, e, quando muito exigidos, o resultado é que sentimos cansaço. Cada atualização de status que você lê no Facebook, cada tuíte ou mensagem de texto que recebe de um amigo compete no seu cérebro por recursos para lidar com coisas importantes, como resolver se vai investir sua poupança em ações ou títulos, descobrir onde deixou o passaporte ou qual a melhor maneira de se reconciliar com um grande amigo com o qual você acabou de ter um desentendimento.

A capacidade de processamento da mente consciente foi calculada em 120 bits por segundo.13 Essa largura de banda, ou janela, é o limite de velocidade para o tráfego de informação ao qual conseguimos prestar atenção conscientemente em um determinado momento. Embora muita coisa se passe sob o limiar da consciência e possua um impacto na maneira como nos sentimos e no desenrolar de nossas vidas, para que algo seja codificado como parte da sua experiência é preciso que você tenha prestado atenção consciente nele.

O que significa essa restrição na largura de banda — esse limite de velocidade da informação — em termos de nossa interação com os outros? Para compreendermos alguém que esteja falando conosco, precisamos processar 60 bits de informação por segundo. Sendo o limite de processamento 120 bits por segundo, isso significa que não dá para compreender direito duas pessoas falando conosco ao mesmo tempo. Estamos cercados neste planeta por bilhões de outros seres humanos, mas só podemos, no máximo, compreender dois de cada vez! Não é de admirar que o mundo esteja tão cheio de incompreensão.14

Com essas restrições atencionais, fica claro por que muita gente se sente esmagada pelas iniciativas exigidas por alguns dos aspectos mais básicos da vida. Em parte, isso acontece porque nosso cérebro se desenvolveu para nos auxiliar a viver na fase coletora-caçadora da vida humana, época em que talvez não encontrássemos mais de mil indivíduos durante toda a vida. Ao caminhar pelo centro de Manhattan, em meia hora você passará por essa mesma quantidade de gente.

A atenção é o recurso mental mais importante para qualquer organismo. É ela que determina os aspectos do ambiente com os quais lidamos, sendo que na maior parte do tempo vários processos automáticos e subconscientes escolhem de maneira criteriosa o que vai passar para a nossa percepção consciente. Para que isso aconteça, milhões de neurônios vivem monitorando o ambiente a fim de selecionar em que devemos focar. Esses neurônios constituem coletivamente o filtro de atenção. Eles trabalham em grande parte nos bastidores, fora da nossa percepção consciente. É por isso que a maioria dos detritos perceptivos na vida cotidiana não é registrada; é por isso que você não se lembra de grande parte da paisagem que passou voando depois de horas dirigindo pela estrada. Seu sistema de atenção o “protege” de registrá-la porque ela não é tida como importante. Esse filtro inconsciente obedece a determinados critérios sobre aquilo que deixará chegar à sua percepção consciente.

O filtro de atenção é uma das maiores conquistas evolutivas. Nos seres não humanos, ele garante que não sejamos distraídos por coisas irrelevantes. Os esquilos se interessam por nozes e predadores, e praticamente por mais nada. Os cães, cujo olfato é um milhão de vezes mais apurado que o nosso, usam o olfato mais do que a audição para colher informações sobre o mundo, e seu filtro de atenção evoluiu para que assim fosse. Se você já tentou chamar seu cachorro enquanto ele fareja algo que despertou seu interesse, sabe que é muito difícil chamar sua atenção através do som — o cheiro triunfa sobre o som no cérebro canino. Ninguém elaborou ainda todas as hierarquias e os fatores prevalentes no filtro de atenção humano, mas descobrimos muita coisa a respeito deles. Quando deixaram as copas das árvores em busca de novas fontes de alimentos, nossos ancestrais proto-humanos inauguraram um vasto campo de novas possibilidades alimentares e se expuseram ao mesmo tempo a um vasto campo de novos predadores. Permanecer alerta e vigilante a ruídos e estímulos visuais ameaçadores garantiu a sobrevivência deles; isso significou a permissão para que uma quantidade crescente de informação passasse pelo filtro de atenção.

Os seres humanos são, segundo a maioria dos critérios biológicos, a espécie mais bem-sucedida que o planeta já viu. Conseguimos sobreviver em quase todos os climas até hoje presentes, e a taxa de nossa expansão populacional supera a de qualquer outro organismo conhecido. Há dezenas de milhares de anos, os seres humanos, acrescidos de seus animais de estimação e animais domesticados, constituíam 0,1% da biomassa vertebrada que habitava a Terra; hoje, constituímos 98%.15 Nosso êxito deve-se em grande parte à nossa capacidade cognitiva, a habilidade que nossos cérebros possuem para lidar com a informação de modo flexível. Mas esses cérebros evoluíram num mundo muito mais simples, do qual recebiam muito menos informação. Pessoas bem-sucedidas — ou quem é capaz de bancar esse custo — empregam outras pessoas cuja tarefa é estreitar o filtro de atenção. Ou seja, diretores de empresas, líderes políticos, astros de cinema mimados e outros cujo tempo e atenção são especialmente valiosos mantêm em torno de si um corpo de funcionários que constituem de fato extensões de seus próprios cérebros, replicando e refinando as funções do filtro de atenção no córtex pré-frontal.

Essas pessoas altamente bem-sucedidas — vamos chamá-las de PABS — são isoladas das muitas distrações cotidianas da vida por gente paga para isso, o que lhes permite dedicar toda a sua atenção àquilo que têm imediatamente à sua frente. Elas parecem viver completamente no momento. Dispõem de uma equipe que cuida da correspondência, da agenda de compromissos, que muda esses compromissos quando surge algum mais importante, ajudando-as a planejar os dias em função da máxima eficiência (inclusive cochilos!). Suas contas são pagas em dia, o carro aparece quando é preciso, elas recebem avisos de projetos pendentes, e seus assistentes mandam presentes adequados a seus entes queridos em aniversários e outras datas importantes. Qual a recompensa máxima quando tudo isso funciona? Um foco tipo zen.

No decorrer de meu trabalho de pesquisador científico, tive a oportunidade de conhecer governadores, parlamentares, celebridades da música e os CEOs das quinhentas maiores empresas americanas segundo a revista Fortune. Suas habilidades e realizações variam, mas, como grupo, eles possuem algo notavelmente constante. Fiquei impressionado ao ver como se sentem liberados por não terem de se preocupar em estar em outro lugar, ou falando com outra pessoa. Eles não têm pressa, olham nos olhos da outra pessoa, relaxam e ficam realmente presentes diante de qualquer interlocutor. Não precisam se preocupar em saber se deviam estar falando com alguém mais importante naquele instante porque sua equipe — seus filtros de atenção externos — já resolveu que aquela é de fato a melhor maneira de aproveitarem seu tempo. E há uma grande infraestrutura pronta para garantir que eles chegarão na hora do próximo compromisso, o que lhes permite também se livrar dessa preocupação aborrecida.

O resto de nós tende a deixar que a mente corra solta durante as reuniões e percorra inúmeros pensamentos sobre o passado e o futuro, destruindo qualquer aspiração de tranquilidade e nos impedindo de estar presentes no aqui e agora. Desliguei o fogão? O que farei na hora do almoço? A que horas preciso sair daqui para poder estar onde terei de estar em seguida?

Como seria se você pudesse contar com outras pessoas para cuidar dessas coisas, podendo afunilar seu filtro de atenção para focar apenas o que estivesse bem à sua frente, acontecendo exatamente no momento? Conheci Jimmy Carter durante a campanha presidencial, e ele conversava como se tivesse todo o tempo do mundo. Em certo momento, surgiu um assistente para levá-lo à outra pessoa com quem ele precisava falar. Livre da necessidade de ter de concluir o encontro, ou de qualquer outra preocupação corriqueira, o presidente Carter podia realmente se livrar daquelas vozes íntimas preocupantes e estar ali. Um amigo meu que é músico profissional e vive enchendo os estádios de fãs, e também tem uma falange de assistentes, descreve esse estado como estar “felizmente perdido”. Ele não tem de consultar seu calendário com mais de um dia de antecedência, deixando lugar para a surpresa e as possibilidades de cada dia.

Se organizarmos nossas vidas e cabeça segundo a nova neurociência da memória e da atenção, seremos todos capazes de lidar com o mundo de modo a ter a mesma liberdade de que essas PABS desfrutam. Como podemos realmente utilizar essa ciência na vida cotidiana? De início, compreendendo a arquitetura de nosso sistema de atenção. Para organizar nossa cabeça, é preciso saber como ela mesma se organizou.

Dois dos princípios mais decisivos utilizados pelo filtro de atenção são os da alteração e da importância. O cérebro é um detector extraordinário de mudanças: se você está dirigindo e sente que a estrada de repente fica cheia de saliências, seu cérebro nota essa mudança de imediato e avisa seu sistema de atenção para focar nela. Como isso acontece? Os circuitos neuronais estão notando a lisura da estrada, o ruído, a sensação que ela provoca nas suas nádegas, nas suas costas, nos seus pés e em outras partes do corpo em contato com o carro, e como o campo visual que você tem é liso e contínuo. Depois de alguns minutos dos mesmos ruídos, sensação e aparência generalizada, seu cérebro consciente relaxa e permite que o filtro de atenção assuma. Isto o deixa livre para fazer outras coisas, como entabular uma conversa, ouvir rádio, ou ambos. Mas diante da menor alteração — um pneu vazio, saliências na estrada — seu sistema de atenção empurra a nova informação até a sua consciência, para que você possa focar a mudança e tomar a providência adequada. Seus olhos podem esquadrinhar a estrada e perceber ranhuras de drenagem no asfalto responsáveis pela turbulência no avanço do carro. Depois de encontrar uma explicação satisfatória, você relaxa de novo, empurrando esse processo sensorial decisório de volta aos estratos inferiores da consciência. Se a estrada parece visualmente lisa e você não consegue entender a razão dos solavancos, talvez resolva parar para examinar os pneus.

O detector de mudanças do cérebro funciona sem parar, saiba você ou não. Se um amigo íntimo ou um parente telefona, talvez você detecte alguma diferença na sua voz e pergunte se ele está com coriza ou gripado. Quando o cérebro detecta a mudança, essa informação é enviada à consciência, mas o cérebro não envia explicitamente nenhuma mensagem quando não há mudança. Se sua amiga telefona e sua voz parece normal, você não pensa “ah, a voz dela é a mesma de sempre”. Mais uma vez é o filtro de atenção cumprindo sua tarefa de detectar a mudança, e não a constância.

O segundo princípio, da importância, também é capaz de deixar passar informação. Aqui, a importância não é algo apenas objetivamente importante, mas algo que tem uma importância pessoal. Se você está dirigindo, o outdoor da sua banda preferida pode chamar sua atenção, enquanto outros passarão despercebidos. Se você está num ambiente lotado, por exemplo, numa festa, determinadas palavras a que dá muita importância podem chamar subitamente sua atenção, mesmo se faladas do outro lado do lugar. Se alguém diz “fogo” ou “sexo” ou o seu nome, você pode passar a seguir uma conversa distante, sem nenhuma consciência do que falavam aquelas pessoas antes de prenderem sua atenção. O filtro de atenção, portanto, é bastante sofisticado. É capaz de seguir várias conversas diferentes, como também seu conteúdo semântico, permitindo a passagem apenas daquelas que considera interessantes.

Graças ao filtro de atenção, acabamos vivenciando boa parte do mundo no piloto automático, sem registrar a complexidade, as nuances e muitas vezes a beleza do que está diante de nossos olhos. Um grande número de falhas de atenção ocorre por não estarmos utilizando esses dois princípios em proveito próprio.

Uma questão crucial que vale a pena repetir: a atenção é um recurso de capacidade limitada — há limites precisos para a quantidade de coisas a que podemos prestar atenção ao mesmo tempo. Podemos perceber isso em atividades corriqueiras. Se você está dirigindo, geralmente consegue ouvir rádio ou conversar com outra pessoa no carro. Mas se está procurando determinada rua, instintivamente baixa o rádio ou pede ao amigo que espere um pouco, que pare de falar. Isso porque você atingiu o limite de sua atenção ao tentar fazer essas três coisas. Os limites aparecem sempre que procuramos fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Quantas vezes algo parecido com o que descrevo a seguir já aconteceu com você? Você acabou de chegar em casa com compras, uma sacola em cada mão. Conseguiu equilibrá-las precariamente para destrancar a porta da frente, e quando entra ouve o telefone tocando. Precisa se livrar das sacolas de compras, atender o telefone e talvez tomar cuidado para não deixar o gato ou o cachorro sair pela porta aberta. Terminada a ligação, você percebe que não sabe onde estão suas chaves. Por quê? Porque monitorá-las, com tudo isso, é mais do que o seu sistema de atenção consegue suportar.

O cérebro humano evoluiu para esconder de nós as coisas em que não estamos prestando atenção. Em outras palavras, muitas vezes possuímos um ponto cego cognitivo: não sabemos o que estamos perdendo porque nosso cérebro consegue ignorar completamente aquilo que não representa uma prioridade para ele no momento — mesmo que esteja bem diante de nossos olhos. Os psicólogos cognitivos chamam esse ponto cego de vários nomes, inclusive de cegueira por desatenção.16 Uma de suas demonstrações mais espantosas é conhecida como a demonstração do basquete. Se você ainda não a viu, quero que largue este livro e a veja antes de continuar lendo.1 Você deve contar quantos passes são dados pelos jogadores de camiseta branca, ignorando os jogadores de camiseta preta.

(Alerta de spoiler: se você ainda não viu o vídeo, ler o próximo parágrafo vai estragar a ilusão.) O vídeo é derivado de um estudo psicológico sobre a atenção feito por Christopher Chabris e Daniel Simons. Em virtude do limite de processamento do sistema de atenção que acabei de descrever, seguir a bola e os passes e contabilizar mentalmente estes últimos esgota a maioria dos recursos de atenção da pessoa comum. O que resta fica comprometido em ignorar os jogadores de camiseta preta e ignorar a bola que eles passam entre si. Em determinado momento do vídeo, um sujeito fantasiado de gorila entra e fica no meio da ação, bate no peito e em seguida sai. A maioria dos espectadores deste vídeo não vê o gorila.17 Qual o motivo? O seu sistema de atenção está simplesmente sobrecarregado. Se eu não tivesse lhe pedido que contasse os passes da bola de basquete, você o teria visto.

Muitos casos de perda de chaves do carro, passaportes, dinheiro, recibos e assim por diante ocorre porque nossos sistemas de atenção estão sobrecarregados e simplesmente não conseguem dar conta de tudo. O americano comum possui milhares de vezes mais pertences do que o caçador-coletor comum. Num sentido verdadeiramente biológico, temos de controlar mais coisas do que aquilo que nosso cérebro foi projetado para controlar. Até eminentes intelectuais como Kant e Wordsworth reclamavam do excesso de informação e da absoluta exaustão mental induzidos por absorção sensorial em demasia ou sobrecarga mental.18 Contudo, não há motivo para perder a esperança! Mais do que nunca há sistemas externos eficazes, disponíveis para organizar, categorizar e controlar as coisas. No passado, a única opção era uma série de assistentes humanos. Mas agora, na era da automação, existem outras opções. A primeira parte deste livro é sobre a biologia subjacente ao uso desses sistemas externos. A segunda e terceira parte mostram como podemos utilizá-los para controlar nossas vidas, ser eficientes, produtivos, felizes e menos estressados num mundo interligado, cada vez mais cheio de distrações.

A produtividade e a eficiência dependem de sistemas que nos ajudem a organizar as coisas por meio da categorização. O impulso de categorização evoluiu pelas conexões pré-históricas nos nossos cérebros até sistemas neuronais especializados que criam e preservam amálgamas coerentes e significativos de coisas — alimentos, animais, ferramentas, membros da tribo —, enfeixando-as em categorias coerentes. No fundo, a categorização reduz o esforço mental e simplifica o fluxo de informação.19 Não somos a primeira geração de seres humanos a reclamar do excesso de informação.

A sobrecarga de informação, antes e hoje

Os seres humanos existem há cerca de 200 mil anos. Durante os primeiros 99% de nossa história, não fizemos grande coisa além de procriar e sobreviver.20 Isso em grande parte pelas difíceis condições climáticas globais, que se estabilizaram por volta de 10 mil anos atrás. As pessoas logo descobriram a agricultura e a irrigação, trocando o estilo de vida nômade pelo cultivo agrícola estável. Mas nem todos os terrenos agrícolas são iguais; variáveis regionais de insolação, solo e outras fizeram com que um determinado agricultor colhesse cebolas especialmente boas enquanto outro colhia maçãs extraordinárias. Isso acabou levando à especialização; em vez de cultivar todos os produtos agrícolas para sua própria família, o agricultor podia cultivar apenas aquilo que desse melhor em suas terras, e negociar o excedente em troca de gêneros que não cultivava. Uma vez que o agricultor passou a cultivar apenas um produto, e em quantidade maior do que a necessária, os mercados e o comércio surgiram e se desenvolveram, e com eles veio a fundação de cidades.

A cidade suméria de Uruk (c. 5000 a.C.) foi uma das primeiras grandes cidades do mundo. Seu comércio ativo criou um volume jamais visto de transações comerciais, e os comerciantes sumerianos precisavam de um sistema de cálculo para controlar o inventário cotidiano e os recibos; foi esse o berço da escrita.21 Aqui os bacharéis das humanidades precisam pôr de lado suas noções românticas. As primeiras formas de escrita não surgiram voltadas para a arte, a literatura ou a paixão amorosa, nem por objetivos espirituais ou litúrgicos, e sim por causa dos negócios — pode-se dizer que toda a literatura se originou dos recibos das vendas (lamento frustrá-los).22,23 Com o desenvolvimento do comércio, das cidades e da escrita, as pessoas não demoraram a descobrir a arquitetura, o governo e outros refinamentos da vida que irão constituir coletivamente o que nós consideramos civilização.24

O surgimento da escrita cerca de 5 mil atrás não foi recebido com grande entusiasmo; muita gente na época considerou-a um exagero da tecnologia, uma invenção demoníaca que arruinaria a mente e precisava ser impedida. Naquela época, assim como hoje, as palavras impressas eram promíscuas — era impossível controlar onde se aventurariam, ou quem as acolheria, e podiam circular com facilidade sem que o autor soubesse ou pudesse controlá-las. Sem a oportunidade de ouvir as palavras diretamente da boca do falante, o grupo contra a escrita reclamava que seria impossível constatar a veracidade das alegações do escriba ou fazer perguntas. Platão foi um dos que manifestaram esses temores; seu rei Tamuz denunciava que a dependência da palavra escrita “enfraqueceria o caráter dos homens e forjaria o esquecimento em suas almas”.25 Desse modo, a exteriorização de fatos e histórias significaria que as próprias pessoas não precisariam mais reter mentalmente grande quantidade de informação, e acabariam dependendo de fatos e histórias tal como transmitidos de forma escrita pelos outros. Tamuz, rei do Egito, alegava que a palavra escrita contaminaria o povo egípcio com um falso saber.26 O poeta grego Calímaco disse que os livros eram “um grande mal”.27 O filósofo romano Sêneca, o Jovem (tutor de Nero), reclamou que seus pares estavam desperdiçando tempo e dinheiro acumulando livros em demasia, alertando que “a abundância de livros era uma distração”. Em vez disso, Sêneca aconselhava que as pessoas se concentrassem em uma quantidade limitada de bons livros, a serem lidos minuciosa e repetidamente.28 O excesso de informação poderia ser pernicioso à saúde mental.

A imprensa foi criada em meados de 1400, permitindo uma proliferação mais rápida da escrita e substituindo a cópia manuscrita trabalhosa (além de sujeita a erros). E novamente muitos reclamaram que a vida intelectual como se conhecia estava acabada. Erasmo, em 1525, fez uma longa crítica ao “enxame de novos livros”, que ele considerava um empecilho ao aprendizado. Ele punha a culpa nos editores, cuja ânsia de lucro os fazia encher o mundo de livros “tolos, ignorantes, malignos, loucos, caluniosos e subversivos”.29 Leibniz reclamava da “terrível massa de livros que não deixa de aumentar” e que acabaria em nada mais que um “retorno à barbárie”.30 Descartes fez uma célebre recomendação para que se ignorasse o estoque acumulado de textos e se fiasse na própria observação. Num presságio do que muitos hoje dizem, Descartes reclamava que “ainda que todo o saber pudesse ser encontrado em livros, onde está tão misturado a tantas coisas inúteis e amontoado de modo confuso em tomos tão grandes, levaríamos mais tempo lendo esses livros do que vivendo a nossa vida, e nos custaria mais esforço selecionar as coisas úteis do que encontrá-las por conta própria”.31

Um fluxo constante de críticas à proliferação dos livros ainda ecoava até o final dos anos 1600. Os intelectuais advertiam que as pessoas acabariam deixando de falar entre si, enterrando-se nos livros, poluindo suas mentes com ideias tolas e inúteis.

E, como sabemos, essas advertências foram novamente feitas em nossa própria época, primeiro com a invenção da televisão,32 depois com os computadores,33 iPods,34 iPads,35 e-mail,36 Twitter37 e Facebook.38 Todos foram criticados como um vício, uma distração desnecessária, sinal de fraqueza de caráter, algo que alimentava a incapacidade de interagir com gente de verdade e com a troca de ideias em tempo real. Até mesmo o telefone de disco enfrentou a crítica ao substituir as ligações feitas por telefonistas, e as pessoas se preocupavam: Como vou me lembrar de todos esses números de telefone? Como vou ordenar e saber onde estão todos eles?

Com a Revolução Industrial e o desenvolvimento da ciência, novas descobertas aumentaram bastante. Em 1550, por exemplo, eram conhecidas quinhentas espécies de plantas no mundo. Em 1623, este número aumentara para 6 mil.39 Hoje, conhecemos 9 mil espécies só de grama,40 2700 tipos de palmeiras,41 500 mil diferentes espécies de plantas. E a quantidade não para de crescer.42 Só o aumento de informação científica é impressionante. Há apenas trezentos anos, alguém com um diploma em “ciência” sabia praticamente tanto quanto qualquer pessoa entendida da época. Hoje, alguém com um doutorado em biologia não consegue sequer saber tudo o que há para saber sobre o sistema nervoso do polvo! O Google Scholar informa a existência de 30 mil artigos de pesquisa sobre esse assunto, quantidade que cresce exponencialmente. No momento em que você estiver lendo isto, o número já deve ter crescido pelo menos em 3 mil artigos.43 A quantidade de informação científica que descobrimos nos últimos vinte anos é maior do que todas as descobertas até então, desde o surgimento da linguagem. Só em janeiro de 2012 foram produzidos cinco exabytes (5 × 1018) de novos dados — isso representa 50 mil vezes o número de palavras em toda a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos.44,45

Essa explosão informacional nos onera a todos, diariamente, à medida que lutamos para equacionar o que realmente precisamos e o que não precisamos saber. Fazemos anotações, criamos listas de prioridades, deixamos avisos para nós mesmos no e-mail e nos celulares, mas mesmo assim acabamos nos sentindo derrotados.

Grande parte dessa sensação de derrota pode remontar à obsolescência evolucionária de nosso sistema de atenção. Já mencionei os dois princípios do filtro de atenção: alteração e importância. Mas existe um terceiro princípio da atenção — inespecífico do filtro de atenção — cuja relevância, agora, é maior do que nunca. Ele tem relação com a troca de atenção. Podemos afirmar este princípio da seguinte maneira: a troca de atenção impõe um alto custo.

Nossos cérebros evoluíram para prestar atenção a uma coisa de cada vez. Isso fez com que nossos ancestrais pudessem caçar animais, criar e fabricar ferramentas, proteger seu clã de predadores e da invasão de vizinhos. O filtro de atenção evoluiu para nos ajudar a nos manter presos às nossas tarefas, deixando passar apenas informação importante o bastante para nos tirar dessa concentração. Mas algo curioso aconteceu na virada para o século XXI: a quantidade exagerada de informação e de tecnologias que a sustentam mudaram a maneira como usamos o cérebro. Fazer muita coisa ao mesmo tempo [Multitasking] é o oposto de um sistema de atenção focada. Exigimos cada vez mais que nosso sistema de atenção se concentre em várias coisas ao mesmo tempo, algo que ele não foi programado pela evolução a fazer. Falamos ao telefone enquanto dirigimos, escutamos rádio, procuramos vaga, planejamos o aniversário da mãe, tentamos fugir das placas de aviso de obras na estrada e pensamos no que terá para o almoço. Na verdade, não podemos lidar com tudo isso ao mesmo tempo, de modo que nossos cérebros alternam de uma coisa para outra, a cada vez pagando um preço neurobiológico pela troca. O sistema não funciona bem assim. Depois de se fixar em uma tarefa, nosso cérebro funciona melhor atendo-se a ela.

Prestar atenção a uma coisa significa não prestar atenção a outra. A atenção é um recurso de capacidade limitada. Quando você se concentrou nas camisetas brancas no vídeo do basquete, bloqueou as camisetas pretas e, na verdade, a maioria das coisas pretas, inclusive o gorila. Quando nos concentramos numa conversa em curso, nos dessintonizamos de outras conversas. Quando entramos pela porta da frente, ouvimos o telefone tocar e pensamos em quem estará do outro lado da linha, não estamos pensando em onde pusemos as chaves do carro.

A atenção é criada por redes de neurônios no córtex pré-frontal (bem atrás da testa), sensíveis apenas à dopamina. Quando a dopamina é liberada, ela os destranca, como acontece com uma chave na porta da frente, e eles começam a disparar pequenos impulsos elétricos que estimulam outros neurônios na sua rede. Mas o que ocasiona a liberação inicial de dopamina? Tipicamente, um de dois gatilhos diferentes:

- Algo que consegue chamar sua atenção de maneira automática, em geral algo relevante para sua sobrevivência, com origem na evolução. Esse sistema de vigilância que incorpora o filtro de atenção está sempre funcionando, mesmo durante o sono, monitorando o ambiente em busca de acontecimentos importantes.46 Estes podem ser um ruído alto ou uma luz brilhante (o reflexo do susto), algo se mexendo rápido (podendo indicar um predador), uma bebida quando se está com sede, ou uma possível parceira sexual de belas formas.

- Você exerce uma vontade efetiva de se concentrar só naquilo que é relevante a uma busca ou varredura do ambiente.47 Foi demonstrado em laboratório que essa filtragem proposital altera de fato a sensibilidade dos neurônios no cérebro. Se você está tentando encontrar sua filha que se perdeu no parque de diversões, seu sistema visual é reconfigurado para procurar apenas coisas que tenham altura aproximada à dela, cor de cabelo e silhueta semelhantes, bloqueando todo o resto. Ao mesmo tempo, seu sistema auditivo é ressintonizado para ouvir apenas as frequências de banda sonora em que opera o registro de voz dela. Poderíamos chamar isso de sistema de filtragem Onde está Wally?.

Nos livros infantis da série Onde está Wally?, um garoto chamado Wally veste uma camisa de listras horizontais vermelhas e brancas, e se coloca tipicamente numa cena repleta de gente e de objetos desenhados em muitas cores. Na versão para crianças mais jovens, Wally pode ser a única coisa vermelha na cena; o filtro de atenção da criança mais nova é capaz de esquadrinhar depressa a cena e chegar ao objeto vermelho Wally. Os quebra-cabeças de Wally para grupos de idade mais avançada se tornam progressivamente mais difíceis — os objetos de distração são camisas todas vermelhas, ou brancas, ou camisas com listras de cores diferentes, ou listras vermelhas e brancas verticais, em vez de horizontais.

Onde está Wally é um quebra-cabeça que explora a neuroarquitetura do sistema visual dos primatas. Dentro do lobo occipital, uma região chamada córtex visual contém uma multidão de neurônios que só reagem a determinadas cores — um coletivo de neurônios dispara um sinal elétrico em reação a objetos vermelhos, outro, a objetos verdes, e assim por diante. Então, um coletivo distinto de neurônios é sensível a listras horizontais, em contraposição às verticais, e, dentre os neurônios das listras horizontais, alguns são reativos ao máximo a listras largas, e outros, a listras estreitas.

Como seria bom se você pudesse dar instruções a esses coletivos diferentes de neurônios, dizendo a alguns deles para ficar alertas e obedecer a suas ordens, e a outros para relaxar e ficar em repouso! Bem, você pode — é isso que fazemos quando tentamos encontrar Wally, procuramos um cachecol perdido ou assistimos ao vídeo do basquete. Evocamos uma imagem mental daquilo que procuramos, e os neurônios no córtex visual nos ajudam a imaginar a aparência do objeto. Se ele tiver a cor vermelha, nossos neurônios sensíveis ao vermelho se envolvem nessa imaginação. Eles se sintonizam automaticamente, inibindo outros neurônios (sensíveis a cores que não nos interessam) para facilitar a busca. Onde está Wally? treina as crianças a estabelecer e exercitar seus filtros de atenção a fim de localizar pistas gradativamente mais sutis no ambiente, do mesmo modo que nossos ancestrais treinariam seus filhos a rastrear animais na floresta, começando com animais fáceis de reconhecer e diferenciar, passando depois a animais camuflados, mais difíceis de perceber no ambiente. O sistema também funciona para a filtragem auditiva — se estamos esperando determinado timbre num ruído, nossos neurônios auditivos sintonizam-se seletivamente nessas características.

Quando ressintonizamos voluntariamente os neurônios dos sentidos desse modo, nossos cérebros se empenham num processamento descendente, que parte de uma região do cérebro mais elevada e evoluída do que o processamento sensorial.

É esse sistema descendente que permite aos peritos alcançar a excelência em suas áreas; que permite aos meio-campistas perceber os jogadores passíveis de receber a bola sem se deixar distrair pelos demais participantes do jogo; que permite que os operadores de sonar mantenham vigilância e possam distinguir facilmente (depois de treinamento adequado) um submarino inimigo de um cargueiro ou uma baleia apenas pelo ruído do ping. É o que permite aos maestros ouvir apenas um instrumento de cada vez, quando há sessenta tocando. É o que permite que você preste atenção a este livro, apesar de provavelmente haver distrações à sua volta neste exato momento: o ruído de um ventilador, do tráfego, de pássaros cantando do lado de fora, conversas distantes, sem falar nas distrações visuais periféricas, fora da moldura do foco visual central dirigido ao local onde está o livro ou a tela.

Se temos um filtro de atenção tão eficaz, por que não conseguimos bloquear distrações de maneira mais eficiente? Por que a sobrecarga de informação representa tamanho problema agora?

Por um lado, hoje em dia trabalhamos mais do que nunca. A promessa de uma sociedade computadorizada, nos diziam, era a de que todo o trabalho chato e repetitivo seria relegado às máquinas, permitindo que os humanos perseguissem suas metas mais elevadas e gozassem de mais lazer. Mas não funcionou assim. Em vez de dispor de mais tempo, a maioria de nós dispõe de menos. As grandes e pequenas empresas empurraram o trabalho para cima dos consumidores. As coisas que costumavam ser feitas para nós, como parte do benefício de trabalhar com uma empresa, agora somos nós mesmos que temos que fazer. Nas viagens aéreas, hoje exigem que nós mesmos façamos nossas próprias reservas e check-in, tarefas que costumavam ser feitas pelas companhias aéreas ou os agentes de viagens. No supermercado, exigem que nós mesmos empacotemos as compras. Algumas empresas deixaram de nos mandar faturas de serviço — esperam que entremos no site delas, encontremos nossa conta e iniciemos um pagamento eletrônico: na verdade, que façamos o trabalho para a própria empresa. Coletivamente, isso é conhecido como trabalho à sombra — representa uma espécie de economia paralela, na qual boa parte do serviço que esperávamos receber das empresas foi transferida para o cliente.48 Cada um de nós está fazendo o trabalho de outras pessoas, sem ser remunerado. Isso é responsável por tirar de nós muito tempo do lazer que todos achávamos que teríamos no século XXI.

Além de trabalhar mais, lidamos com mais mudanças na tecnologia da informação do que nossos pais, e mais como adultos do que quando éramos crianças. O americano comum substitui o celular a cada dois anos, e isso muitas vezes significa ter que lidar com um novo software, novas teclas, novos menus.49 Trocamos o sistema operacional de nossos computadores a cada três anos, e isso requer o aprendizado de novos ícones e procedimentos, e de novas posições para os velhos itens do menu.50

Mas, acima de tudo, como diz Dennis Overbye, “desde os engarrafamentos em Cingapura ao tempo em Marte”, recebemos uma quantidade muito maior de informação. A economia global significa que estamos expostos a uma quantidade enorme de informação a que nossos avós não estavam. Ouvimos falar de revoluções e problemas econômicos de países a meio mundo de distância, no momento em que estão acontecendo; vemos imagens de lugares que jamais visitamos e ouvimos idiomas que nunca ouvimos antes. Nossos cérebros absorvem avidamente tudo isso porque é para isso que foram projetados, mas, ao mesmo tempo, todo esse negócio está competindo por recursos neuronais de atenção dirigidos às coisas que precisamos saber para tocar nossas vidas.

Há uma evidência crescente de que abraçar novas ideias e novos aprendizados nos ajuda a viver mais e a evitar o mal de Alzheimer — além das vantagens tradicionalmente associadas à expansão de nosso saber. Por isso o problema não é absorver menos informação, e sim ter sistemas para organizá-la.

A informação sempre foi o recurso-chave de nossas vidas. Permitiu-nos aperfeiçoar a sociedade, a assistência médica, as tomadas de decisão, a gozar de crescimento econômico e pessoal, e escolher melhor nossos funcionários públicos eleitos.51 Mas trata-se também de um recurso cuja aquisição e o funcionamento têm um custo bastante alto. À medida que o conhecimento se tornou mais disponível — e descentralizado via internet —, as noções de autenticidade e de autoridade foram se tornando cada vez menos transparentes. Temos acesso mais fácil do que nunca a pontos de vista conflitantes, muitas vezes disseminados por gente despida de qualquer respeito pelos fatos ou pela verdade. Muita gente não sabe mais em que acreditar, o que é verdade, o que foi alterado e o que passou por um crivo criterioso. Não temos tempo nem conhecimento para pesquisar sobre cada pequena decisão. Em vez disso, dependemos de autoridades confiáveis, jornais, rádio, TV, livros, às vezes o cunhado, o vizinho perfeito, o taxista que nos deixou no aeroporto, nossa memória ou alguma experiência do tipo... às vezes essas autoridades merecem confiança, às vezes não.

Meu professor, o psicólogo cognitivo Amos Tversky, de Stanford, resume essa questão no “caso do Volvo”. Um colega estava procurando um carro novo para comprar, e havia feito muita pesquisa. A Consumer Reports revelava, através de testes independentes, que o Volvo era um dos carros mais bem-feitos e confiáveis de sua categoria. As pesquisas de satisfação dos clientes revelavam que os proprietários de Volvos continuavam satisfeitos com o carro vários anos depois da compra. Essas pesquisas haviam sido realizadas com dezenas de milhares de clientes. Por si só, a quantidade de gente ouvida significava que qualquer anomalia — como o fato de um determinado veículo ser excepcionalmente bom ou ruim — seria neutralizada pelos demais relatos. Em outras palavras, uma pesquisa assim possuía uma legitimidade científica e estatística que deveria ser levada em conta ao se tomar uma decisão. Isso representa um sumário equilibrado da experiência da média das pessoas, e a previsão mais provável sobre o que será sua própria experiência (se você não dispuser de mais nada em que se basear, a melhor previsão é a de que sua experiência será bem parecida com a da média).

Amos encontrou o colega numa festa e perguntou como andava a compra do automóvel. O colega decidira contra o Volvo, em favor de outro carro menos cotado. Amos indagou o motivo da mudança de opinião, depois de toda aquela pesquisa que apontava para o Volvo. Não gostara do preço? Das opções de cores? Do design? Não, nada disso, disse o colega. Ele ficara sabendo que o cunhado teve um Volvo que vivia na oficina.

De um ponto de vista estritamente lógico, o colega está sendo irracional. A má experiência do cunhado com o Volvo é um único ponto de informação, engolfado por dezenas de milhares de boas experiências — ponto anômalo, fora da curva. Mas somos criaturas sociais, facilmente convencidas por casos pessoais e relatos vívidos de qualquer experiência singular. Embora essa tendência seja estatisticamente errada e devêssemos aprender a superá-la, a maioria não consegue. Os propagandistas sabem disso, e é por isso que vemos tantos testemunhos pessoais nos anúncios publicitários na TV. “Eu perdi oito quilos em duas semanas comendo este novo iogurte, que além de tudo é delicioso!” Ou: “Eu estava com uma dor de cabeça que não passava. Estava furioso e querendo morder todo mundo perto de mim. Então tomei este novo remédio e voltei ao normal”. Nosso cérebro se concentra mais em relatos vívidos e sociais do que em estatísticas frias e chatas.

Cometemos muitos erros de raciocínio devido a vieses cognitivos. Muita gente está bastante familiarizada com ilusões como estas:

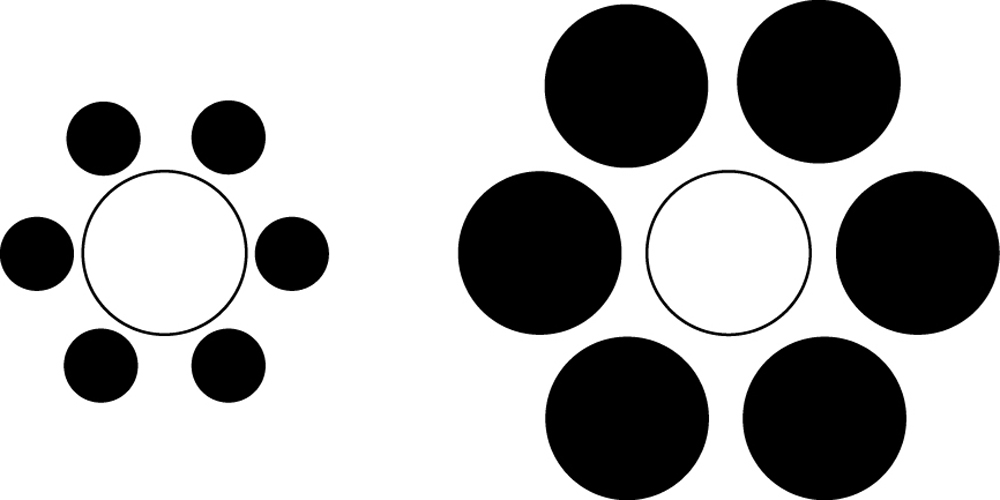

Na versão de Roger Shepard da famosa “ilusão de Ponzo”, o monstro de cima parece maior que o de baixo, mas uma régua mostrará que são do mesmo tamanho. Na ilusão de Ebbinghaus, abaixo, o círculo branco à esquerda parece maior do que o círculo branco à direita, mas eles são do mesmo tamanho. Dizemos que a visão nos engana, mas na verdade não é ela, e sim o cérebro que o faz. O sistema visual emprega a heurística ou atalhos para costurar uma compreensão do mundo, e às vezes se engana.

De modo análogo às ilusões visuais, somos propensos a ilusões cognitivas quando procuramos tomar decisões, e nosso cérebro toma atalhos decisórios. Estes têm maior probabilidade de ocorrer com os tipos de informação maciça que hoje se tornaram norma. Podemos aprender a superar essas ilusões, mas, até lá, elas afetam profundamente ao que prestamos atenção e a maneira como processamos a informação.

A pré-história da categorização mental

A psicologia cognitiva é o estudo científico de como os seres humanos (e animais e, em alguns casos, computadores) processam informação. Tradicionalmente, os psicólogos cognitivos fizeram uma distinção entre diferentes áreas de estudo: memória, atenção, categorização, aquisição e uso da linguagem, tomada de decisão e um ou dois tópicos a mais. Muitos acreditam que atenção e memória estão intimamente associadas, que não conseguimos nos lembrar de coisas a que não prestamos atenção. Deu-se um relevo relativamente menor à importante relação entre categorização, atenção e memória.

Categorizar ajuda-nos a organizar o mundo físico objetivo, mas também organiza o mundo mental, o mundo interno, nas nossas cabeças, e, portanto, aquilo a que podemos prestar atenção e que podemos recordar.

Para ilustrar como a categorização é fundamental, pense como seria a vida se não pudéssemos arrumar as coisas em categorias. Ao olhar para um prato de feijão preto, cada feijão não teria nenhuma relação com os demais, seria insubstituível, não seria do mesmo “tipo”. Não seria evidente que cada caroço equivalesse ao outro. Ao sair para cortar a grama, as várias folhas seriam tremendamente diferentes, e não consideradas como parte de um coletivo. No entanto, nesses dois casos, existem semelhanças perceptivas entre todos os caroços de feijão, e todas as folhas em questão. Nosso sistema perceptivo pode ajudar-nos a criar categorias baseadas na aparência. Mas muitas vezes categorizamos com base em semelhanças conceituais, em vez de semelhanças perceptivas. Quando o telefone toca na cozinha e você precisa anotar um recado, é possível que vá até a gaveta da bagunça e pegue a primeira coisa que dê a impressão de poder escrever. Mesmo sabendo que canetas, lápis e creions são distintos e pertencem a categorias diferentes, no momento eles se tornam funcionalmente equivalentes, integrantes de uma categoria de “coisas com que posso escrever no papel”. Talvez você só encontre batom e resolva usá-lo. Assim, não é o seu sistema perceptivo que os está agrupando, mas seu sistema cognitivo. As gavetas de bagunça revelam muita coisa sobre a formação de categorias, e servem a um objetivo importante e útil ao funcionar como válvula de escape para objetos que não cabem direito em nenhum outro lugar.

Nossos primeiros ancestrais não tinham muitos pertences — uma pele de animal como vestimenta, um recipiente para água, um saco para colher frutas. Na verdade, todo o mundo natural era seu lar. Acompanhar toda a variedade e a variabilidade do mundo natural era essencial, e também uma tarefa mental extenuante. Como nossos ancestrais faziam para entender o mundo natural? Que tipo de distinções eram fundamentais para eles?

Uma vez que os acontecimentos pré-históricos não deixaram, por definição, registros históricos, é preciso nos fiar em fontes indiretas para responder a essas questões. Uma dessas fontes são os coletores-caçadores ágrafos contemporâneos, isolados da civilização industrial. Não sabemos ao certo, mas supomos que levem uma vida bastante parecida com a de nossos ancestrais caçadores-coletores. Os pesquisadores observam como eles vivem e os entrevistam para descobrir o que sabem de como viviam seus próprios ancestrais, através de narrativas familiares e da tradição oral. As línguas constituem evidência parecida. A “hipótese léxica” presume que os objetos mais importantes sobre os quais os seres humanos precisam se comunicar acabam sendo codificados em linguagem.

Um dos serviços mais importantes que a linguagem nos presta é ajudar-nos a fazer distinções. Quando dizemos que algo é comestível, nós o distinguimos — de modo implícito e automático — de todas as outras coisas que não são comestíveis. Quando dizemos que algo é uma fruta, nós o distinguimos necessariamente de legumes, derivados do leite e assim por diante. Até as crianças entendem intuitivamente que a natureza das palavras é restritiva. Uma criança que pede um copo d’água talvez diga “Não quero água do banheiro, quero água da cozinha”. Os pequenos estão fazendo discriminações sutis do mundo físico e exercendo seus sistemas de categorização.

Os primeiros humanos organizavam seus pensamentos e mentes em torno de distinções básicas que ainda fazemos e achamos úteis. Uma das distinções primordiais era entre agora e não agora; estas coisas estão acontecendo neste momento, essas outras aconteceram no passado e estão agora contidas na minha memória. Nenhuma outra espécie faz essa distinção consciente entre passado, presente e futuro. Nenhuma outra espécie lastima acontecimentos passados, ou planeja-os calculadamente no futuro. É evidente que muitas espécies reagem ao tempo construindo ninhos, voando para o sul, hibernando, se acoplando — mas isso é pré-programado, são comportamentos instintivos, e essas iniciativas não resultam de decisões conscientes, de reflexão ou planejamento.

Simultaneamente à compreensão de agora em contraposição a antes, existe a compreensão da permanência do objeto: algo pode não estar diretamente à vista, mas isso não quer dizer que parou de existir. As crianças entre quatro e nove meses já têm noção da permanência do objeto, provando que essa operação cognitiva é inata.52 Por exemplo, vemos um veado e sabemos através de nossos olhos (e de uma porção de módulos cognitivos inatos) que o veado está ali diante de nós. Quando o veado some, podemos recordar sua imagem e representá-la mentalmente, ou mesmo externamente, através de um desenho ou uma escultura.

Essa capacidade humana de distinguir o “aqui e agora” do “não aqui e agora” ficou demonstrada há pelo menos 50 mil anos nas pinturas rupestres, que constituem a primeira prova da capacidade de qualquer espécie terrena de representar, de modo explícito, a distinção entre o que está aqui e o que esteve aqui. Em outras palavras, esses Picassos das cavernas estavam fazendo uma distinção, através do próprio ato de pintar, do tempo, do lugar e dos objetos, uma operação mental evoluída que hoje chamamos representação mental. E demonstravam uma noção articulada do tempo: havia um veado lá fora (evidentemente não ali, na parede da caverna). Agora não estava ali, mas esteve antes. Agora e antes há uma diferença; ali (a parede da caverna) representa simplesmente o lá (o prado diante da caverna). Esse passo pré-histórico na organização de nossas mentes foi muito importante.

Ao fazer distinções assim, estamos formando implicitamente categorias, algo que muitas vezes escapa às pessoas. A formação de categorias é algo profundamente presente no reino animal. Ao construir ninhos, os pássaros possuem uma categoria implícita de materiais que servem para fazer um bom ninho, entre os quais gravetos, algodão, folhas, tecido e lama, mas não, digamos, pregos, pedaços de arame, casca de melão ou lascas de vidro. A formação de categorias nos seres humanos segue o princípio cognitivo de codificar o máximo de informação possível com o mínimo esforço. Os sistemas de categorização otimizam a liberdade de conceituar e a importância de poder comunicar esses sistemas.53

A categorização também permeia a vida social. Em todas as 6 mil línguas reconhecidamente faladas hoje no planeta, toda cultura demarca, através da linguagem, quem está ligado a quem como “família”.54 Os termos de parentesco nos permitem reduzir um enorme conjunto de relações possíveis a um conjunto menor, mais fácil de utilizar, uma categoria que pode ser usada. A estrutura de parentesco nos permite codificar o máximo de informação possível com o mínimo esforço cognitivo.

Todas as línguas codificam o mesmo conjunto básico (biológico) de relações: mãe, pai, filha, filho, irmã, irmão, avó, avô, neta e neto. Daí em diante as línguas diferem. Em inglês, o irmão de sua mãe e o irmão de seu pai são ambos chamados de tios. Os maridos da irmã de sua mãe e da irmã de seu pai são também chamados de tios. Isso não é válido em muitas línguas, em que a categoria “tio” só se aplica a casamentos do lado paterno (em culturas patrilineares), ou somente do lado da mãe (em culturas matrilineares), e pode se estender por duas ou mais gerações.55 Outro ponto em comum é que todas as línguas possuem uma ampla categoria coletiva para parentes que tal cultura julga relativamente distantes de você — semelhante ao nosso termo primo. Embora, em tese, muitos bilhões de sistemas de parentesco sejam possíveis, pesquisas demonstraram que os atuais sistemas existentes em diferentes partes do mundo se formaram para minimizar a complexidade e maximizar a facilidade de comunicação.

As categorias de parentesco nos falam sobre fatos de adaptação biológica, que aumentam a probabilidade de termos filhos saudáveis, por exemplo, com quem devemos ou não nos casar. Também representam janelas para a cultura do grupo, suas atitudes diante da responsabilidade; revelam pactos sobre o desvelo mútuo e veiculam normas tais como onde deve morar um jovem casal recém-casado. Eis o exemplo de uma lista utilizada pelos antropólogos justamente para esse fim:

- Patrilocal: o casal mora com ou próximo à família do noivo

- Matrilocal: o casal mora com ou próximo à família da noiva

- Ambilocal: o casal pode escolher se quer morar com ou próximo à família do noivo ou da noiva

- Neolocal: o casal se muda para uma nova casa em um novo lugar

- Natolocal: marido e mulher continuam a morar com seus próprios parentes, e não juntos

- Avunculocal: o casal se muda para a casa ou um local próximo à casa do(s) irmão(s) da mãe do noivo (ou outros tios, cuja definição depende da cultura)

Os dois modelos dominantes de comportamento em relação aos laços de parentesco na América do Norte de hoje são o neolocal e o ambilocal: os jovens recém-casados geralmente têm sua própria casa e podem escolher qualquer lugar para morar, até mesmo a centenas ou milhares de quilômetros de distância de seus respectivos pais; no entanto, muitos preferem morar com ou perto da família do marido ou da mulher. Esta última opção ambilocal oferece um importante apoio emocional (e às vezes financeiro), auxílio no cuidado dos filhos, e uma rede já estabelecida de amigos e parentes para ajudar o jovem casal a começar a vida. De acordo com uma pesquisa, os casais (especialmente os mais pobres) que permanecem perto dos parentes de um ou de ambos os membros do casal se dão melhor no casamento e na criação dos filhos.

O parentesco além das relações nucleares filho-filha e mãe-pai pode parecer inteiramente arbitrário, apenas uma invenção humana. Mas ele se revela em muitas espécies animais, e podemos quantificá-lo em termos genéticos para demonstrar sua importância. De um ponto de vista estritamente evolucionário, nossa tarefa é propagar nossos genes o máximo possível. Compartilhamos 50% dos nossos genes com nossa mãe ou nosso pai, ou com qualquer filho. Também compartilhamos 50% com nossos irmãos (a não ser que sejamos gêmeos). Se sua irmã tiver filhos, você compartilha 25% dos seus genes com eles. Se não tivermos nenhum filho, a melhor estratégia para propagar nossos genes é ajudar a cuidar dos filhos de nossas irmãs, isto é, nossos sobrinhos.

Nossos primos em primeiro grau — filhos de uma tia ou um tio — compartilham 12,5% de nossos genes. Se não tivermos sobrinhos, quaisquer cuidados que tivermos com primos ajudam na transmissão do material genético de que somos feitos. Richard Dawkins e outros, portanto, levantaram sólidos argumentos contra as alegações dos religiosos fundamentalistas e dos conservadores sociais de que a homossexualidade é uma “abominação” contra a natureza. Um homem gay ou uma mulher gay que ajuda a cuidar do filho de um familiar é capaz de dedicar bastante tempo e recursos financeiros para propagar os genes da família. Isso, sem dúvida, tem sido historicamente verdade. Uma consequência natural, como mostra o diagrama acima, é que primos em primeiro grau que se casam entre si e têm filhos aumentam a quantidade de genes que transmitem. Na verdade, muitas culturas promovem casamentos entre primos em primeiro grau como uma maneira de aumentar a unidade familiar, reter as riquezas da família, ou para assegurar a semelhança de pontos de vista religiosos ou culturais dentro da união.

Cuidar de sobrinhos não se limita à espécie humana. O rato-toupeira cuida dos sobrinhos, mas não dos jovens que não são parentes, e a codorna japonesa demonstra uma evidente preferência por se acasalar com primos em primeiro grau — uma maneira de aumentar seu próprio material genético a ser transmitido (filhos de primos em primeiro grau compartilham 56,25% de seu DNA com cada progenitor, em vez de 50% — ou seja, os genes da família ganham uma vantagem de 6,25% nos filhos de primos em primeiro grau em relação aos filhos de progenitores não aparentados).56

Classificações como as categorias de parentesco auxiliam na organização, na codificação e na comunicação de um saber complexo. E as classificações têm suas raízes no comportamento animal, de modo que podem ser descritas como pré-cognitivas. O que os seres humanos fizeram foi transportar essas distinções para a linguagem e, assim, explicitamente torná-las informação comunicável.

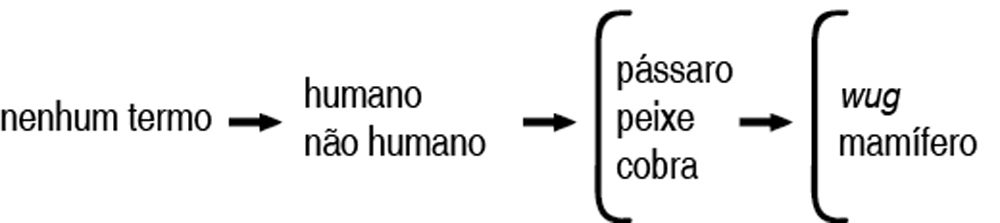

Como os primeiros humanos dividiam e categorizavam o reino animal e vegetal? Os dados se baseiam na hipótese léxica, que diz que as distinções mais importantes para uma dada cultura acabam codificadas na língua dessa cultura. O gradativo aumento da complexidade cognitiva e da categorização é acompanhado de uma maior complexidade de termos linguísticos, e esses termos servem para codificar distinções importantes. O trabalho de sociobiólogos, antropólogos e linguistas revelou padrões de nomeação de plantas e animais que atravessam as culturas e o tempo.57 Uma das primeiras distinções feitas pelos primeiros humanos foi entre humanos e não humanos — o que faz sentido. Distinções mais refinadas se insinuaram gradativa e sistematicamente nas línguas. Pelo estudo de milhares de diferentes línguas, sabemos que se uma língua possui apenas dois substantivos (palavras nomeadoras) para coisas vivas, ela fará distinção entre humano e não humano. À medida que a cultura e a língua evoluem, outros termos passam a ser usados. A próxima distinção a ser feita é entre coisas que voam, nadam ou rastejam — aproximadamente os equivalentes de pássaro, peixe e cobra. De modo geral, dois ou três desses termos passam a ser usados de repente. Assim, é improvável que uma língua possua apenas três termos para formas de vida, mas, se tiver quatro, eles serão humano, não humano e dois referentes a pássaro, peixe e cobra. Dentre estes últimos, os dois que serão acrescentados dependerão, como se pode imaginar, do meio ambiente em que as pessoas vivam e dos animais que tenham mais probabilidade de encontrar. Se a língua possui quatro nomes de animais, ela acrescentará o que faltou dessa trinca. A língua com cinco termos deste tipo para animais acrescenta um termo geral para mamífero, ou um termo para animais rastejantes menores, combinando numa categoria o que chamamos vermes e insetos. Em virtude de tantas línguas ágrafas combinarem vermes e insetos na mesma categoria, os etnobiólogos criaram um termo para essa categoria: wugs (fusão das palavras inglesas worm, verme, e bug, inseto).

A maioria das línguas possui um único termo popular para animais rastejantes que provocam arrepios, e o inglês não é exceção. O termo bug representa uma categoria informal e heterogênea que combina formigas, besouros, moscas, aranhas, lagartas, carunchos, gafanhotos, carrapatos e vários outros seres taxonômica e biologicamente bem distintos. O fato de ainda hoje utilizarmos o termo com essa acepção genérica, a despeito de todo nosso conhecimento científico evoluído, frisa a utilidade e o caráter inato das categorias funcionais. “Bug” promove uma economia cognitiva ao combinar em uma única categoria coisas em que geralmente não precisamos pensar com muitos detalhes, além do cuidado de não deixá-las entrar no nosso cardápio nem rastejar na nossa pele. Não é a biologia desses organismos que os une, mas sua função em nossas vidas — e nosso esforço para mantê-los fora de nossos corpos, e não dentro.

Os nomes de categorias usados por sociedades ágrafas, tribais, contradizem do mesmo modo nossas categorias científicas modernas. Em muitas línguas, a palavra pássaro inclui morcegos; peixe talvez inclua baleias, golfinhos e tartarugas; cobra pode incluir vermes, lagartos e enguias.

Depois desses sete nomes básicos, as sociedades acrescentam outros termos a suas línguas de modo menos sistemático. Algumas acrescentam algum termo idiossincrático para determinada espécie que possua grande significado social, religioso ou prático. Uma língua pode possuir um único termo para águia, além do nome comum pássaro, sem que haja nenhum outro nome para outros pássaros específicos. Ou pode escolher um único termo entre os mamíferos, digamos, urso.

Também vemos uma ordem universal que rege o surgimento de termos para o reino vegetal. Línguas relativamente pouco desenvolvidas não têm um nome único que signifique plantas. A falta do termo não significa que elas não percebam as diferenças, que sejam incapazes de distinguir entre espinafre e maconha; apenas que não possuem um termo abrangente para se referir às plantas. Temos casos assim no próprio inglês. Por exemplo, não dispomos de um termo genérico que se refira aos cogumelos comestíveis. Também não temos um termo que descreva todas as pessoas que teríamos de avisar caso fôssemos nos hospitalizar por três semanas. Elas poderiam incluir parentes próximos, amigos, o patrão, o entregador do jornal e qualquer um com quem você tivesse um compromisso nesse período. A falta do termo não significa que não compreendamos o conceito; significa simplesmente que essa categoria não se reflete na nossa língua. Talvez porque não tenha havido nenhuma necessidade premente de cunhar uma palavra para isso.

Se uma língua só tiver um termo para seres vivos não animais, não será o nosso termo global, planta, mas uma única palavra que descreva coisas altas, lenhosas, que crescem — o que chamamos de árvores. Quando uma língua introduz um segundo termo, será um termo abrangente para grama e ervas — que os pesquisadores chamam pelo neologismo grerva —, um termo genérico para grama e coisas parecidas com grama. Quando uma língua evolui e acrescenta novos termos para plantas, já dispondo de grerva, o terceiro, quarto e quinto serão mato, grama e trepadeira (não necessariamente nessa ordem; vai depender do meio ambiente). Se a língua já tiver grama, o terceiro, quarto e quinto termos acrescentados serão mato, erva e trepadeira.

Grama é uma categoria interessante, porque a maior parte de seus membros constituintes não é nomeada pela maioria dos falantes de inglês. Podemos nomear dezenas de legumes e árvores, mas a maioria de nós diz apenas “grama” para se referir a mais de 9 mil espécies diferentes. Como no caso de “bug” — a maior parte dos animais que integram essa categoria não é nomeada pelos falantes de inglês.

Existe uma ordem de surgimento na língua no que se refere a outros conceitos. Um exemplo é a descoberta feita por Brent Berlin e Paul Kay, antropólogos da Universidade da Califórnia em Berkeley, de uma ordem universal no surgimento dos termos para cores. Muitas línguas pré-industriais do mundo só possuem dois termos para cores, dividindo mais ou menos o globo em cores claras e cores escuras. Rotulei-as de BRANCO e PRETO na figura a seguir, conforme a literatura, mas isso não significa que os falantes dessas línguas estejam literalmente nomeando apenas o preto e o branco; significa, na verdade, que metade das cores vistas por eles são recobertas pelo termo único “cor clara”, e a outra metade, pelo termo único “cor escura”.

Agora eis a parte mais interessante. Quando uma língua evolui e acrescenta um terceiro termo a seu léxico referente a cores, ele é sempre vermelho. A respeito disso foram propostas várias teorias, e a dominante é que a importância do vermelho tem a ver com o fato de ser a cor do sangue. Quando uma língua acrescenta um quarto termo, ele é amarelo ou verde. O quinto termo é verde ou amarelo, e o sexto é azul.

Essas categorias não têm apenas um interesse acadêmico ou antropológico. São cruciais para um dos objetivos básicos da ciência cognitiva: compreender como se organiza a informação. E essa necessidade de compreender é um traço reforçado e inato que nós, humanos, compartilhamos, porque o conhecimento é algo que nos é útil. Quando nossos primeiros ancestrais abandonaram a proteção da vida em árvores e se aventuraram na savana aberta em busca de novas fontes de alimento, ficaram mais vulneráveis a predadores e ameaças, como ratos e cobras. Os interessados em adquirir conhecimento — cujos cérebros tinham prazer em aprender coisas novas — teriam uma vantagem em termos de sobrevivência, e assim esse amor pelo conhecimento acabaria codificado em seus genes por meio da seleção natural. Como notou o antropólogo Clifford Geertz, não há dúvida de que os humanos ágrafos que sobrevivem em tribos “demonstram um interesse por todo tipo de coisas que sejam úteis para seus contextos, ou para seus estômagos.58 [...] Eles não ficam classificando todas aquelas plantas, distinguindo todas aquelas cobras ou categorizando todos aqueles morcegos por conta de uma paixão esmagadora surgida de estruturas inatas nas profundezas da mente. [...] Num meio ambiente populado por coníferas, ou cobras, ou morcegos herbívoros, é conveniente saber bastante sobre coníferas, cobras e morcegos herbívoros, quer o que a pessoa saiba seja ou não, em qualquer sentido estrito, materialmente útil”.

Um ponto de vista oposto é endossado pelo antropólogo Claude Lévi-Strauss, que achava que a classificação atende a uma necessidade inata de classificar o mundo natural, porque o cérebro humano possui uma forte propensão cognitiva à ordem. Essa preferência da ordem à desordem pode remontar a milhões de anos na evolução. Como mencionei na Introdução, alguns pássaros e roedores criam limites em volta de seus ninhos, geralmente com pedras ou folhas, de forma ordenada; se a ordem foi perturbada, eles sabem que houve a presença de um intruso. Tive vários cães que percorriam a casa periodicamente para pegar seus brinquedos e guardá-los numa cesta. O anseio dos humanos pela ordem se escora, sem dúvida, nesses antigos sistemas evolutivos.

Eleanor Rosch, psicóloga cognitiva da Universidade da Califórnia em Berkeley, sustenta que a categorização humana não é produto de um acidente histórico ou de fatores arbitrários, mas resultado de princípios psicológicos ou inatos de categorização. Os pontos de vista de Lévi-Strauss e Rosch sugerem que existe um desacordo em relação à dicotomia que Geertz esboça entre paixão cognitiva e conhecimento prático. Minha opinião é que a paixão a que Geertz se refere faz parte do benefício prático do conhecimento — são dois lados da mesma moeda. Pode ser útil ter bastante conhecimento do mundo biológico, mas o cérebro humano foi configurado — conectado — para adquirir essa informação e querer adquiri-la. Essa paixão inata por nomear e categorizar fica bem clara quando se percebe que a maior parte da nomenclatura que damos ao mundo vegetal pode ser considerada estritamente desnecessária. Das 30 mil plantas comestíveis que se supõe existir na Terra, apenas onze constituem 93% de todas as que os humanos comem: aveia, milho, arroz, trigo, batata, mandioca, sorgo, painço, feijão, cevada e centeio.59 No entanto, nossos cérebros evoluíram para receber uma dose agradável de dopamina quando aprendemos algo novo, e mais uma vez quando conseguimos classificá-lo sistematicamente numa estrutura ordenada.

Em busca da excelência na categorização

Nós, humanos, somos fortemente programados para gostar do conhecimento, sobretudo do conhecimento oriundo dos sentidos. E somos programados para impor uma estrutura a esse conhecimento sensorial, virá-lo de um lado para outro, examiná-lo de vários ângulos e tentar encaixá-lo em múltiplos quadros neuronais. Essa é a essência do aprendizado humano.

Somos programados para impor estrutura ao mundo. Prova adicional do caráter inato dessa estrutura é a coerência extraordinária das convenções de atribuição de nomes na classificação biológica (plantas e animais), que abarca culturas extremamente diferentes. Todas as línguas e culturas inventaram — de forma independente — princípios de atribuição de nomes tão semelhantes que sugerem uma predisposição inata à classificação. Por exemplo, toda língua contém nomes primários e secundários de animais e plantas. Em português temos pinheiros (de modo geral) e pinheiro-do-paraná (de modo particular). Existem maçãs e maçãs gala, fuji e golden delicious. Há salmões e salmões-pequenos, pica-paus e pica-paus-amarelos. Ao observar o mundo, percebemos que existe um conjunto de coisas que demonstra ter mais semelhança do que dessemelhança, e, contudo, reconhecemos variações menores. Isto também se estende aos artefatos feitos pelo homem. Temos cadeiras e espreguiçadeiras, facas e facões de caça, sapatos e sapatos de camurça. E eis um comentário secundário interessante: quase toda língua também possui termos que imitam essa estrutura linguisticamente, mas que, na realidade, não se referem ao mesmo tipo de coisas. Por exemplo, cachorro-de-padre é um peixe e não um cachorro; jacaré-do-mato é um tipo de planta e não um réptil.

Nossa fome de conhecimento pode estar na raiz de nossos fracassos e de nossos êxitos. Pode representar uma distração ou nos engajar numa busca eterna de compreensão e conhecimento profundo. Alguns conhecimentos elevam nossa vida, outros são irrelevantes e simplesmente nos distraem — os livrinhos de banca de jornal provavelmente recaem nesta última categoria (a não ser que você os escreva). As pessoas bem-sucedidas são peritas em categorizar conhecimento útil versus distração. Como fazem isso?

É claro que alguns dispõem de uma série de assistentes que os tornam capazes de estar presentes no aqui e agora, o que por sua vez os faz ter sucesso. Os smartphones e arquivos digitais são úteis para organizar a informação, mas categorizar a informação de modo útil — e isso utiliza a maneira como nossos cérebros são organizados — ainda requer uma classificação refinada, feita por um ser humano, por nós.

Uma das coisas que as PABS não param de fazer é a seleção ativa, também chamada triagem. Você provavelmente já faz isso, só que sem usar esse nome. A seleção ativa consiste simplesmente em separar agora as coisas que você precisa resolver das que não precisa. Essa seleção ativa e consciente adquire muitas formas em nossas vidas, e não existe apenas uma maneira certa de fazê-la. A quantidade de categorias varia, e quantas vezes por dia também — talvez nem seja preciso fazer isso todo dia. Ainda assim, de um modo ou de outro, é essencial para nos organizarmos, sermos eficientes e produtivos.

Trabalhei durante vários anos como assistente pessoal de um executivo bem-sucedido, Edmund W. Littlefield. Ele havia sido o CEO da Utah Construction (depois Utah International), empresa que construiu a represa Hoover e muitos outros projetos de engenharia no mundo inteiro, inclusive metade dos túneis e pontes das ferrovias a oeste do Mississippi. Quando trabalhei para ele, ele também integrava a diretoria da General Eletric, Chrysler, Wells Fargo, Del Monte e Hewlett-Packard. Destacava-se pela capacidade intelectual, pelo tino comercial e, sobretudo, por sua genuína modéstia e humildade. Era um mestre generoso. Nossas opiniões nem sempre estavam de acordo, mas ele respeitava os pontos de vista contrários e buscava manter as discussões centradas nos fatos, em vez de em especulações. Uma das primeiras coisas que me ensinou a fazer como seu assistente foi separar sua correspondência em quatro pilhas.

- Coisas que precisam ser resolvidas imediatamente. Isso podia incluir correspondência de seus sócios de escritório ou de negócios, contas, documentos legais e afins. Depois ele fazia uma espécie de separação fina entre as coisas que precisavam ser resolvidas no mesmo dia e as que podiam esperar até os próximos dias.

- Coisas que são importantes, mas que podem esperar. Chamávamos isso de pilha de pendências. Podia incluir relatórios de investimento que precisavam ser analisados, artigos que ele poderia querer ler, avisos de revisão periódica do carro, convites para aniversários ou festividades ainda relativamente distantes no futuro, e assim por diante.

- Coisas que não são importantes e podem esperar, mas que mesmo assim deviam ser guardadas. Geralmente incluíam catálogos de produtos, cartões-postais e revistas.

- Coisas que deviam ser jogadas fora.

Ed vistoriava periodicamente todos os itens dessas categorias e os reclassificava. Outras pessoas têm sistemas mais refinados ou mais toscos. Uma pessoa altamente bem-sucedida tem um sistema de duas categorias: coisas para guardar e coisas para jogar fora. Outra PABS estende esse sistema de correspondência para tudo que passar por sua mesa, de itens eletrônicos (e-mails e PDFs) a documentos em papel. Às categorias de Littlefield podem-se acrescentar subcategorias, dependendo do trabalho em andamento, para hobbies, manutenção da casa e assim por diante.

Parte do material dessas categorias acaba em pilhas na nossa mesa, outra em pastas, outras no computador. A seleção ativa é uma maneira poderosa de evitar que sejamos distraídos. Ela cria e fomenta grandes capacidades, não apenas práticas, mas também intelectuais. Depois que você estabeleceu prioridades e começou a trabalhar, o fato de saber que aquilo que está fazendo é a coisa mais importante a fazer no momento possui um poder surpreendente. As outras coisas podem esperar — é nisso que você pode se concentrar sem se preocupar em estar esquecendo alguma coisa.