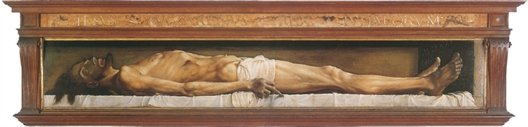

5. Christ au tombeau, 1521.

Détrempe sur bois (tilleul),

30,5 x 200 cm.

Kunstmuseum Basel, Bâle.

Le tableau des Ambassadeurs se trouvait au château de la famille Dinteville à Polisy, près de Troyes, château qui fut complètement reconstruit en 1544. Aucun document ne permet, aujourd’hui, de déterminer le lieu d’accrochage ni la manière dont le tableau devait être exposé.

La Représentation picturale et la toile

Trois approches coexistent dans Les Ambassadeurs : la distance, la proximité et le regard latéral du spectateur. Seule la réalité picturale permet de mêler ces différents points de vue qui s’excluent mutuellement. Ce qui nous frappe tout d’abord, c’est l’imposante apparition grandeur nature des ambassadeurs eux-mêmes. Leur pose, les regards de Jean de Dinteville et de Georges de Selve sont dirigés frontalement de façon à rencontrer le spectateur.

Ensuite, la richesse des détails de la nature morte, ainsi que la présence du crucifix en haut sur la gauche, au-dessus de Jean de Dinteville, exigent un point de vue rapproché. Enfin, l’image déformée du crâne reprend sa forme naturelle lorsque le spectateur abandonne sa position frontale et se place, pour ainsi dire, à côté des ambassadeurs, près de Georges de Selve. La tête du spectateur se situe alors à hauteur du crucifix : il devient donc le troisième protagoniste du tableau.

Afin de mieux saisir ces deux modes de lecture - frontal et latéral -, il convient de décrire la construction géométrique de la perspective linéaire. Il ne s’agit pas pour autant de simuler la réalité perçue par l’artiste et de reconstituer après coup l’espace et les objets, c’est-à-dire ce que l’artiste a pu voir.

Dans Les Ambassadeurs, le caractère bidimensionnel de la surface du tableau et, en particulier, celui de l’anamorphose, est opposé aux trois dimensions de l’espace pictural. L’illusion de profondeur résulte du raccourci du pavement, dont le carré se transforme en losange.