ROMA, SUBURRA

I. Dov’è di scena un bambinetto di strada

A Criso il gioco piaceva molto: era quanto di più divertente avesse mai trovato in vita sua, soprattutto da quando viveva a Roma.

Più volte infatti si era scoperto a domandarsi se, a correre tanti rischi per sfuggire alla schiavitù, avesse poi fatto un buon affare. Era stata l’occasione a deciderlo, la sera in cui, richiamato da un’emergenza, l’aguzzino aveva dimenticato di assicurarlo ai ferri del suo ergastulum. Un’opportunità simile non si poteva perdere, difficilmente si sarebbe ripresentata un’altra volta, e lui aveva soltanto undici anni, troppo pochi per passare tutta l’esistenza in catene. Così aveva finto di essere legato, per poi prendere la fuga durante la notte.

Era nato nel podere, da una barbara venduta poco dopo, e il padrone aveva lasciato che un’anziana serva pietosa se ne occupasse sfamandolo col latte di capra, anche se gli schiavi di solito non conveniva allevarli, era molto più vantaggioso comprarli al mercato. Quando la vecchia aveva tirato le cuoia, lui era già nei campi per ore e ore al giorno, pronto a mettere in atto le mille strategie con cui i servi rurali tentavano di alleggerire il lavoro coatto: attrezzi che si rompevano molto di frequente, piccole ferite autoinflitte, rapidi sonni quando il sorvegliante guardava dall’altra parte.

Poi quel colpo di fortuna e la corsa nella notte per allontanarsi il più possibile dalla villa rustica, senza avere nessuna idea di dove si trovasse o di che cosa ci fosse intorno. Il bosco era stato la sua salvezza: uova nei nidi dei rami alti su cui, magro com’era, era lesto ad arrampicarsi; un paio di ricci porcospini, per la cui cattura era stato necessario ricorrere a tutta la sua abilità; poi qualche lumaca, radici, bacche e ghiande e, quando lo stomaco mordeva di brutto, persino foglie sconosciute, tanto che un giorno, dopo averle mangiate, era stato male fin quasi a morirne. Molte, moltissime volte, rannicchiandosi al freddo sulla terra umida con gli sterpi che gli pungevano la schiena, le felci che gli solleticavano il viso e mille rumori allarmanti che gli risuonavano nelle orecchie, si era chiesto se non fosse il caso di tornare indietro, prendersi un bel po’ di legnate ma poi rincantucciarsi sotto la coperta, con la pancia piena della brodaglia sostanziosa che si preparava ai braccianti perché avessero l’energia per lavorare sodo. Bene o male però aveva tenuto duro e se l’era cavata, riuscendo ad attraversare la foresta e riemergere dall’altra parte, dove nessuno l’avrebbe riconosciuto. Era stato allora che aveva visto qualcosa di incredibile: case, case, case, edifici a non finire, torri, castelli, costruzioni possenti, stabili altissimi, ricchi palazzi, residenze signorili, fabbricati, templi, magazzini e una quantità incredibile di acqua, che era certamente quel mare di cui tutti parlavano. Doveva essere la famosa Roma, si era detto, dato che senza dubbio non poteva esistere una città più grande di quella che stava guardando.

«Che ci fai a Volsinii, ragazzino?» lo deluse invece un manovale che stava riparando il lastrico stradale verso l’abitato. «Non sei certo di qui, siamo poche migliaia di abitanti sul lago e ci conosciamo tutti di persona!»

Criso fu svelto a ricoprirsi il collare da schiavo con un lembo della veste. «Cerco un fabbro» rispose, rendendosi conto che con quel segno distintivo addosso non avrebbe potuto andare lontano.

«Seconda a destra, dopo lo stabilimento termale» fece l’altro tornando al suo lavoro.

Criso esitò. Chi gli assicurava che il fabbro non l’avrebbe denunciato scorgendo le parole incise nel metallo, di cui, pur non sapendo leggere, conosceva benissimo il significato: “Riportami al mio padrone Osco”? E che cosa poteva offrire in cambio di quel favore rischioso? si domandava, osservando da lontano l’uomo intento a battere il martello su una piastra di rame posata sull’incudine.

Fu quando l’altro sollevò lo sguardo per fissarlo insistentemente che Criso intravide la soluzione. «Non c’è infamia nel fare ciò che il padrone chiede» dicevano i servi in villa, quando qualcuno della famiglia li rendeva oggetto di certe attenzioni. A maggior ragione, non poteva essercene per acquistare la libertà, si disse, avanzando deciso verso l’operaio che gli faceva cenno di avvicinarsi con un sorriso voglioso.

Soltanto dopo, giunto finalmente a Roma, quella vera, aveva imparato che la libertà non era poi questa grossa risorsa. La destrezza nel borseggio gli era stata utile per salvarsi dalla fame, ma non risultava sufficiente per imprese criminali più azzardate in una città migliaia e migliaia di volte più estesa del villaggio che tanto lo aveva impressionato uscendo dal bosco, quella mitica Roma dove vivevano un milione e passa di abitanti, quasi tutti più grandi, più forti e più furbi di lui.

Si era finto cieco per chiedere l’elemosina, ma non doveva essere molto bravo, perché si era fatto scoprire e l’avevano riempito di botte. Aveva servito da procacciatore di clienti per un lenone di bassa lega e lavorato come sguattero in una fullonica, ma i pochi assi che guadagnava non bastavano a riempirgli lo stomaco. Rubacchiava da tempo qua e là, mangiando ciò che trovava e dormendo sotto i ponti, quando aveva scoperto di poter vendere le informazioni che origliava facilmente in giro, perché a un bambinetto nessuno faceva caso. Era così che aveva scoperto il gioco, spiando le mosse degli avversari, perché non soltanto aveva buone le orecchie, ma anche gli occhi. Se si fosse dato da fare, forse un giorno lo avrebbero preso nella banda gallica di Meticanio Meticone che spadroneggiava nella Suburra, ne era sicuro: allora sarebbe stato ammirato, temuto. E non sarebbe più stato solo.

Ma ora il suo non era più soltanto un sogno, perché adesso aveva qualcosa da vendere.

VICUS PATRICIUS SUL VIMINALE

II. Dove si comincia a conoscere la banda Gallica

Nascosto in un anfratto del vicus Patricius, Sagitta vide arrivare Dannico e gli fece segno, sperando che venisse a sostituirlo. Era stufo di far la posta a quella grande casa patrizia dove di certo non si sarebbe potuto rubare niente, sorvegliata com’era da legioni di schiavi. E per dirla come va detta, era stufo anche di quello stupidissimo gioco. Tuttavia Meticanio Meticone era persuaso che ci fosse sotto qualcosa di grosso, un bottino, un malloppo, un gruzzolo robusto: soltanto i gonzi infatti avrebbero creduto che tanti cittadini benestanti e influenti si dedicassero a un passatempo così idiota senza ricavarne qualche cospicuo vantaggio, affermava. Il gioco puzzava di soldi sporchi lontano un miglio, e i soldi sporchi erano la specialità della banda Gallica: dunque se c’era un tesoro, sarebbero stati loro a impossessarsene. E quando Meticanio Meticone comandava, allora bisognava obbedire, piacesse o meno, perché Meticanio Meticone era il capo.

Però anche lui come palo sapeva il fatto suo, per questo si era aggregato alla squadra, accampando un’origine celtica che era ben lungi dal possedere. In due mesi avevano ripulito una trentina di cubicoli e due piccole domus; non che fosse rimasto molto dopo aver ceduto il ricavato ai ricettatori, ma le congreghe rivali si erano messe a portare rispetto e a farsi da parte quando qualcuno di loro passava per i vicoli della Suburra.

«Li pediniamo fin dal Circo Massimo, ma come faremo a sapere che cosa hanno scoperto?» domandò.

«Fidati, ci penso io: nessuna donna mi resiste, se mi ci metto di buzzo buono. Basta soltanto trovare l’ancella giusta e le scioglierò la lingua in un batter d’occhio!» gli assicurò l’altro, additando la porticina sul retro nei pressi del quale, su consiglio della nonna, si era piazzata Milla, sperando di veder uscire l’intendente.

In effetti Dannico era un pezzo d’uomo con un sorriso smagliante e qualche tocco di bianco che, confondendosi col biondo della barba corta, arricchiva di ulteriore luminosità un volto radioso fatto per ispirare fiducia e simpatia. Di quel primo, vago cenno degli anni che passavano, lui tuttavia non si preoccupava, persuaso com’era di restare eternamente giovane, forte e bello, il sogno di ogni ragazza.

Sagitta annuì: la stazza poderosa del compare, unitamente alla prestanza virile a cui si dovevano le informazioni utili a portare a compimento parecchi colpi ladreschi, gli aveva fruttato un posto di tutto riguardo nella banda, al fianco di Meticanio Meticone, che invero non era né alto né possente, ma aveva il cervello fino, cioè quello che maggiormente contava in un capo.

«Tu resta qui, mentre io mi apposto alla ricerca di qualche servetta da incantare: ne ho adocchiata una vestita di verde che non è niente male!» ordinò Dannico, spegnendo sul nascere le speranze del compare di andare a farsi una bella dormita.

III. Dove qualcuno si rammarica di essere cittadino romano

Sagitta sospirò: a dire il vero fare il palo e il pedinatore per un’accolita di delinquenti non era esattamente quello che aveva sperato, ma poteva andargli anche peggio.

Era nato a Iulia Concordia, in un piccolo fabbricato sulla via Annia poco fuori dalla città. Suo padre, figlio di un libertino di origine veneta, apparteneva a una genia di fabbricanti di frecce che vivevano equipaggiando le legioni e proprio a tale mestiere doveva il suo cognomen; la madre era originaria di Aquileia e nipote di uno dei primi fanti che, essendosi distinti nella lotta contro i vicini Istrii, avevano ricevuto più di mezzo secolo prima un palmo di terra per mettervi su famiglia e tenere alto il nome di Roma nella regione; inoltre il suo prozio aveva risposto sollecitamente all’appello con cui il Divo Giulio, accampatosi ai margini della città, chiedeva truppe per affrontare gli Elvezi. Era dunque romano, romanissimo, e cittadino da almeno tre generazioni, onore di cui andava orgoglioso e sperava si traducesse per lui in un grande vantaggio, una volta giunto nell’Urbe.

Così a diciassette anni se ne era andato di casa lasciando i fratelli a lavorare in bottega per dirigersi nella capitale. Il padre gli aveva dato un’istruzione decente, sperando di farne un contabile. Studiare invece era stata la sua rovina: a un rotolo ne era seguito un altro, e poi un altro ancora, un po’ di Virgilio, un po’ di Cicerone, un po’ di Cesare, la storia, le satire, i poeti erotici, tutto ciò che era riuscito a reperire nella ridotta biblioteca della cittadina o a farsi prestare da alcuni parenti arricchiti della madre, che i libri non li leggevano però in compenso li compravano per mostrarli agli ospiti. Nella sua mente fertile la gloria delle legioni si mescolava così all’immagine di lauti banchetti, lo stridore delle spade alla musica conturbante su cui danzavano le etere, le gesta degli eroi al fasto delle cerimonie, la memoria del passato alla grandezza di un presente che si viveva appieno soltanto al centro del mondo, sotto al Campidoglio, non certo in una minuscola colonia di periferia. Una frase di Ennio gli era restata scolpita nella memoria: Nos sumus Romani qui fuimus ante Rudini, “Siamo Romani, noi che fummo prima abitanti di Rudiae”. Concordia non doveva essere poi molto diversa da Rudiae – un oscuro villaggio messapico, a quel che era riuscito a sapere – ma lui era romano. E il posto dei Romani era Roma, si era detto partendo.

Eccolo invece anni dopo, nell’Urbe Invitta, in una banda di barbaracci! Ci aveva messo poco a capire che a Roma per i Romani le occasioni non erano molte: paradossalmente, chi cittadino non era e proveniva dalle regioni più lontane dell’impero, trovava a volte nella capitale l’appoggio dei suoi conterranei, che tendevano ad aggregarsi, a vivere negli stessi quartieri – anche perché, non appena messe le mani su un alloggio, il nuovo arrivato provvedeva immediatamente a stiparlo di un gran numero di parenti e amici – e a replicare, in piccolo, gli usi e i costumi del paese di provenienza. Usi e costumi che naturalmente avrebbero dovuto adeguarsi alla legge romana. Questo in teoria, ma in pratica l’occhio della legge non poteva arrivare dappertutto e gli sgarri erano numerosi.

Così, dopo qualche mese di affanni ed espedienti, Sagitta si era reso conto che le uniche attività alla sua portata, in una città dove un terzo degli abitanti consisteva in manodopera servile, erano quelle illegali, che tuttavia non si potevano praticare con successo in totale autonomia. Serviva un’organizzazione, e l’unica di sua conoscenza era la banda Gallica, formata rigorosamente da immigrati di origine celtica. Per fortuna il sangue paterno gli aveva trasmesso capelli chiari e un’altezza superiore alla media, così accampando origini in un oscuro villaggio dell’Armorica inventato sul momento era riuscito a entrare nella brigata di Meticone, mettendosi al suo servizio. Certo, non era proprio come in Virgilio, Cicerone e Cesare, ma almeno adesso campava e non proprio malaccio, si consolò Sagitta, ormai dimentico dei suoi sogni di gloria.

DOMUS DEGLI AURELI SUL VIMINALE

IIII. Dove un giovane rende ad Aurelio una visita poco spontanea

I due adepti della banda Gallica non erano gli unici a tener d’occhio la domus del senatore Publio Aurelio Stazio: sul lato destro del vicus Patricius, infatti, era appostato un altro spione, che la tunica fine e la bulla infantile al collo denunciavano per libero e di condizione sociale discreta.

Dunque avevano concorrenza, rimuginò Sagitta, ricordando che quel tipo l’aveva già visto a pochi passi dalla statua di Cornelia, quando era stata rinvenuta la mano mozza. Dal viso un po’ infantile e dal modo in cui teneva le spalle, tanto curve in avanti che la tunica rimpannucciata sembrava cadergli addosso come se fosse appesa a un chiodo, si sarebbe detto un adolescente, ma a smentirlo bastavano la statura notevole – era alto quasi come Dannico – e la peluria chiara sul mento. Un ritardatario, ancora minorenne a diciotto anni suonati, si disse Sagitta, non certo un osso duro se avessero dovuto venire alle mani: tanto valeva dunque disfarsene in fretta...

«Ehi tu, mi hai urtato!» esclamò minaccioso dopo avergli assestato una gomitata nelle reni.

«Ma io non...» si schermì l’altro, impallidendo.

«Se vuoi attaccare briga, ti accontento subito!» disse Sagitta mirando al ventre molle con una vigorosa testata.

L’altro si piegò a metà, bianco come un panno passato allo zolfo, e si dette alla fuga. Ma sia che la paura gli obnubilasse la mente, sia che la mazzata nello stomaco gli avesse fatto perdere l’orientamento, invece di dirigersi giù per il vicus Patricius verso l’Argiletum, si girò dalla parte opposta, andando a fiondarsi nel vestibolo della domus del senatore, dritto tra le braccia del colosso di guardia, che lo catturò prontamente.

Nella grande domus sul Viminale, nel frattempo, Aurelio sedeva rigido, in posizione scomodissima, in un angolo del tablino. Al lato opposto lo scultore Aristodemo plasmava la creta del modello su cui avrebbe poi realizzato il classico busto marmoreo atto a tramandare nei secoli la memoria di un grande di Roma.

«Non così, senatore, l’espressione ha da essere benevola e clemente, senza traccia di disappunto» lo redarguì l’artista. «E devi stare fermo, molto fermo!»

Il patrizio, che non appena cominciato a posare ne aveva già abbastanza, sbuffò sonoramente. L’ultima volta che si era fatto ritrarre aveva ventidue anni, e soltanto su insistenza dell’implacabile moglie Flaminia. Dopo il divorzio si era liberato della scultura come di tutti i molesti ricordi di lei: adesso quell’effigie giovanile era finita in fondo a un’arca in mezzo alle carabattole inutili, dove probabilmente sarebbe stato raggiunta presto dal nuovo ritratto, eseguito anche questo su forti pressioni esterne, stavolta dei suoi amici Pomponia e Servilio, perché il paterfamilias di una grande stirpe senza busto proprio non ci poteva stare, che avrebbero detto altrimenti i posteri?

Intorno, la casa ferveva di attività invero non del tutto produttive, dato che la servitù intendeva approfittare fino in fondo della momentanea distrazione dell’occhiuto intendente Paride per darsi al buon tempo. Così l’ostiarius Fabello dormiva della grossa nel suo cubicolo di portiere, mentre i portatori nubiani approfittavano della lussuosa lettiga del senatore come occasionale talamo per ospitare una procace lupa, tal Eufrosine, che, incantata dalla loro pelle nera come la pece, si era dichiarata disponibile a soddisfarli tutti e otto. Nel frattempo gli arcarii giocavano a dadi nell’atrio di servizio e l’ancella Iberina tubava col pocillatore appena assunto; la massaggiatrice Nefer si passava sul corpo una portentosa maschera di sale volta a mantenere intatta la morbidezza della pelle; Fillide si apprestava a recarsi dal profumiere; l’archimagirus Ortensio riempiva una grossa sporta di leccornie sottratte alla mensa del senatore per farne omaggio ai numerosi fratelli che non avevano come lui la fortuna di essere schiavi di un padrone distratto; infine il maturo barbiere sirofenicio Azel si acconciava col calamistrum la chioma in una cascata di boccoli, nella speranza di rendersi irresistibile per il giovanissimo mauritano su cui aveva messo gli occhi in un bordello particolare dell’Esquilino.

Chi si fosse chiesto a che cosa si dovesse la felice rinuncia del capo della servitù alla solita, severa sorveglianza, avrebbe potuto trovare risposta nel tablino stesso in cui posava Aurelio, il più vasto della domus, dove, seduto dietro al lungo tavolo ingombro di centinaia di pugillares, Paride corrugava la fronte nell’improbo sforzo di decifrare i reperti raccolti nel Circo Massimo.

«Forse è quello giusto! No, quest’altro, oppure quest’altro ancora!» andava analizzando con malcelata apprensione.

Alcuni irriguardosi mitografi alessandrini sostenevano che il grande Zeus fosse stato preso da un lancinante male alla testa, prima che questa gli si aprisse in due per farne uscire la figlia Pallade Atena già adulta, armata di tutto punto, con tanto di egida ed elmo; simile all’espressione sofferente che doveva aver mostrato il padre degli Dei in quella penosa contingenza era in quel momento la maschera tra il riflessivo e il confuso dipinta sul viso del procurator, sepolto ormai da decine e decine di tavolette cerate.

«Questo invece potrebbe significare...» disse sventolando in aria l’ennesimo disegno per sottoporlo al vaglio del padrone, che si voltò per prendere la tavoletta proprio mentre l’artista stava affrontando la delicatissima attaccatura del naso.

Aristodemo emise un lungo gemito. Il naso, in un busto, era la chiave dell’opera, e modellare nasi perfetti era la sua grande specialità. Ma ahimè, non si era in Grecia, dove, in barba alla verosimiglianza, era uso attribuire ai committenti fattezze nobili e ideali, in modo da rispecchiarne le invisibili virtù morali. Lì si era a Roma, i Romani erano realisti e praticoni, quindi quando chiedevano un ritratto avevano la pretesa che somigliasse davvero al modello, bello o brutto che fosse. Ed ecco quindi lo scultore costretto suo malgrado a inibire continuamente lo slancio artistico davanti a protuberanze facciali del tutto indegne della sua ispirazione sublime: narici irsute e cavernose, setti deviati, ossa rotte, selle a gradino; nasi storti, camusi, grossi, deformi, bitorzoluti, adunchi, affilati come lame, schiacciati come olive al tornio, lunghi e tortuosi come tratturi di montagna; nasi a tubero, a punta cadente, a becco di pappagallo, smisurati, enormi, distorti, sbiechi, sghembi, sbilenchi, tozzi, ridicolmente corti, eccessivamente prominenti o addirittura mostruosi quanto le proboscidi degli elefanti da guerra cartaginesi. E per una volta, una sola, che gliene capitava finalmente sotto mano uno decente, che sgorgava dalla fronte con una linea purissima senza gobbe o scalini di sorta, il fortunato possessore di quel naso favoloso non riusciva a star fermo un istante in posa per farsi ritrarre!

«Senatore, se potessi rivolgerti di nuovo verso la luce...» suggerì con voce incrinata, ma già Aurelio si era allungato per restituire a Paride lo schizzo osceno che l’intendente, nella sua beata ingenuità, aveva scambiato per una mappa capace di portare al nuovo tesoro.

«Ehm, ehm, scusa, io credevo, io pensavo... lasciamo stare, vediamone uno nuovo» balbettò l’intendente.

«Un po’ più a destra, ecco così, il mento lievemente più chino, forse ci siamo!» sperò Aristodemo e, vedendo il patrizio riprendere di nuovo la posizione originaria, si apprestò a sistemare finalmente l’agognato dorso nasale.

Non gli fu dato: Castore, che si era prudentemente astenuto dal partecipare all’impresa investigativa, credette giunto il momento di intervenire, attirando l’attenzione del senatore e provocando così il repentino spostamento del suo profilo.

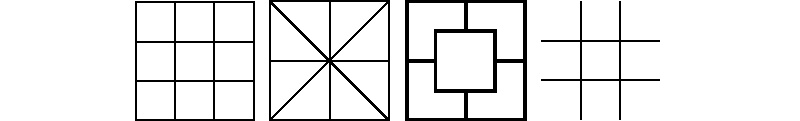

«Se me lo permetti, domine, vorrei aggiungere un piccolo appunto costruttivo al vostro brillante progetto» disse con calma, vuotando il suo nappo di vino speziato. Poi, senza attendere alcun consenso, continuò: «Si tratta di una enorme idiozia, di una scempiaggine inaudita, di scemenza allo stato puro: generazioni intere di spettatori hanno inciso le più varie bestialità nel legno dei sedili e leggerle tutte pensando di identificare la traccia giusta per proseguire quello sciocco gioco è un progetto che soltanto una mente particolarmente ottusa avrebbe potuto concepire. Dopo ore di analisi minuziose, infatti, avete ora sott’occhio decine e decine di scacchiere e tabulae lusoriae dei vari svaghi con cui i quiriti ingannano i tempi morti: latrunculi, terni lapilli, il gioco dei dodici punti e così via. Siete altresì al corrente delle tariffe di tutte le meretrici di Roma, nonché della perizia dimostrata nelle loro svariate e fantasiose prestazioni erotiche. Sapete pure che Caio ama perdutamente Pulvilla, che Sulpicia stravede per il gladiatore Macrone, che Gneo Cornificio ha perduto la testa per l’efebo Eurialo. Avete appreso che Pisenzio aspetta solo di veder morire suo suocero, che Diomeda se la fa con Glauco alle spalle del marito e che Tadia giudica di dimensioni insufficienti gli attributi virili di Dolone. E a proposito di tali attributi, vedo che state collezionando centinaia di rappresentazioni esplicite, accompagnate da altrettante della loro controparte femminile... e per fortuna, una metà degli abitanti di Roma è ancora analfabeta, mentre parecchi altri sono stati trattenuti nel loro sforzo letterario o artistico dalle multe feroci comminate a chi devasta le proprietà pubbliche!».

«Mi pare di percepire nelle tue parole una larvata critica all’operato dei nostri segugi, Castore» fece il patrizio, seccato dall’irriverenza del segretario.

«Non mi permetterei mai, domine! Ciò che intendevo dire è che esclusivamente dei babbei, degli scimuniti, dei pisquani, dei grulli, dei gonzi fatti e finiti potrebbero sperare di trovare un indizio valido in mezzo a questo bailamme!» concluse serafico Castore.

«Come osi, disgraziato?» scolorò l’intendente, mentre Aurelio alzava il sopracciglio destro, gesto foriero di indubbi guai per il segretario. C’era un limite alla sfacciataggine e Castore lo stava sorpassando: forse era giunta l’ora di scoprire dove si era cacciato quel benedetto staffile che non si riusciva mai a trovare al momento giusto...

E quella volta forse sarebbe finita male per le spalle delicate dell’alessandrino, se il portiere Fabello non fosse comparso nella stanza, rivolgendosi al padrone con la voce impastata di chi è stato costretto da un evento molesto a interrompere un lungo sonno ristoratore.

«Sansone ha catturato un giovinastro sorpreso nel tentativo di introdursi in casa, domine!» disse indicando il gigante nabateo assunto in origine come massaggiatore e degradato poi al rango di guardia del corpo, dopo alcune sedute massoterapiche eccessivamente gagliarde, di cui Aurelio e il suo amico Tito Servilio avevano portato a lungo i lividi.

«Davvero?» si stupì il senatore.

Per essere caduto nelle mani di Sansone doveva trattarsi di un intruso non troppo sveglio, si disse, ricordando come una volta, volendo esporsi a mo’ di esca al fine di smascherare un assassino, si fosse fidato a lasciare di guardia il possente guardiano, sotto il cui naso l’aggressore era tranquillamente passato per poi prenderlo alle spalle. Insomma, Sansone era sì fedelissimo, ma carente in astuzia più ancora che in delicatezza e abbastanza sprovveduto da non accorgersi nemmeno di Arminio e i suoi germani, se, non paghi dell’agguato di Teutoburgo, fossero penetrati in casa alla ricerca di nuove aquile romane da esibire come trofeo.

«Numi, ci spiano per carpirci i segreti dell’inchiesta!» sospettò invece Paride, mentre lo sculture soffocava un gesto di stizza, intuendo che le cose sarebbero andate molto per le lunghe: possibile che tutto, proprio tutto, per quell’eccentrico patrizio rivestisse più importanza del suo busto?

«Portate dentro il prigioniero!» comandò Aurelio, e subito dopo il giovane venne spinto in malo modo nel tablino, ruzzolando a terra.

«No, no, non l’ho fatto apposta, non volevo... un tizio di poca creanza mi ha colpito allo stomaco, mi è venuta la nausea e mi sentivo tanto male da scappare dalla parte sbagliata!» farfugliò il nuovo venuto cercando di giustificarsi. Si trattava di una specie di bambinone sgraziato e troppo cresciuto, con l’incongrua bulla infantile ancora appesa a un lungo collo su cui si intravedeva già un cenno di barba. Le braccia sproporzionate parevano quelle di una scimmia e la testa piccola poggiava su due spalle ampie ma scheletriche, al cui confronto il torace rinsecchito quasi scompariva.

«Prima di tutto, che ci facevi davanti alla mia porta?» chiese il senatore, mentre comandava ai sorveglianti di rimettere in piedi l’intruso.

«Io... passavo, ecco tutto!» balbettò l’altro diventando rosso.

«Sbagliato, ragazzo! Le guardie ti osservavano da un bel po’: stavi chiaramente sorvegliando l’ingresso. E ora ci dirai perché.»

«A dire il vero, in effetti, tuttavia, nondimeno, però...» farfugliò lui impappinandosi.

«Preferisci che gli sbricioli prima il naso o la mascella, domine?» si offrì Sansone sollecito.

«Per carità!» fece il prigioniero cedendo come un pane di morbido butyrum gallico sotto il taglio di un filo sottile. «Ho preso da solo l’iniziativa di seguirvi, sperando di indurre la mia squadra a farmi partecipare al gioco... non mi vogliono, dicono che sono stupido. Ma non è vero: sono timido e pasticcione, ma proprio stupido no, almeno non del tutto!»

«Questo è da vedersi» commentò Aurelio, tuttavia il tono era lieve, quasi comprensivo: era capitato a molti di essere gravemente sottovalutati, non ultimo al suo amico e vecchio maestro di etrusco, quel Claudio zoppo e balbuziente, negletto per decenni da tutti come ebete e mentecatto. Trent’anni dopo, tuttavia, colui che veniva un tempo chiamato “Claudio l’Idiota” si era preso la sua rivincita e ora sedeva sul trono dei Cesari col nome di Tiberio Claudio Druso Nerone Cesare Augusto, onnipotente padrone dell’impero venerato come un Dio. «Quale sarebbe questa tua squadra?»

«Il gruppo capeggiato dalla cugina di mio padre, Domitilla, che è attivissima nella caccia agli indizi e sarà destinata certamente a incassare il premio della competizione, di qualunque cosa si tratti, visto che nessuno ancora lo conosce.»

Al nome della rivale dell’amica Pomponia, Aurelio grugnì, rendendosi conto che difficilmente a questo punto avrebbe potuto defilarsi in sordina da quell’affare, che a dire il vero lo interessava pochissimo. A coinvolgerlo era stata essenzialmente la mano mozza, sintomo di un possibile delitto: sensibile com’era ai misteri connessi alle morti violente, non aveva saputo resistere al richiamo di un arto amputato, e ora eccolo in pista, a correre come un forsennato dietro agli stupidi indizi di uno stupido gioco, quando avrebbe potuto recarsi dalla cortigiana Cinzia a chiedere notizie della sua salute o concertare un nuovo incontro con la moglie di Lentulo. Ma come avrebbe preso la sua eventuale defezione la cara Pomponia, adesso che la sua eterna avversaria aveva messo addirittura alle loro calcagna un suo agente?

Al pensiero della brava matrona, qualcosa scattò nei ricordi del senatore, e gli parve di risentire l’amica declinare vicende e malefatte di tutta la stirpe della rivale.

«Ehi, ma non sarai per caso il giovane Surio Rufino?» domandò, memore delle chiacchiere dell’amica, espertissima in genealogie, secondo la quale i Suri derivavano il loro cognomen dall’ultimo elefante di Annibale, contro il quale la famiglia aveva combattuto ai tempi d’oro, per poi annacquarsi in due secoli di anonima oscurità.

Il giovane annuì mesto, quasi scusandosene. Rufino, frutto delle seconde nozze del cugino di Domitilla, non si vedeva spesso in giro: mai invitato alle feste, mai presente ai banchetti e tenuto da parte anche nelle cerimonie ufficiali per paura che facesse brutta figura, al punto che, a diciotto anni suonati, ancora non gli era stato concesso di indossare la toga virile. Un buono a nulla, a parere di molti, nato dall’unione del padre con una ricca plebea malaticcia, che aveva risollevato le finanze della famiglia per poi morire poco dopo, lasciando il vedovo libero di accasarsi e prolificare di nuovo, dando alla luce un nuovo erede che prometteva di meglio di quel ragazzone ossuto con le spalle penosamente curve.

«D’accordo, allora vattene, e guai se ti ritrovo nei pressi!» gli ingiunse Aurelio asciutto.

«Ma domine, potrebbe riportare ai suoi compari i risultati del nostro scrupoloso sopralluogo» obiettò Paride, che, avendo capeggiato la spedizione al Circo Massimo, mal si rassegnava a dividerne i frutti.

«Non sarà un guaio grosso, visti i promettenti risultati a cui siete pervenuti» interloquì perfido il segretario. Bene, il padrone pareva già stanco di quella gara puerile, quindi c’era da sperare che si dimenticasse anche della mano, risparmiandogli ulteriori fastidi...

«No, no, aspetta, senatore! Là non sono bene accetto. Domitilla fa partecipare alle sue ricerche mia sorella e persino il mio fratello minore, per quanto abbia soltanto tredici anni, ma è convinta che io possa combinare soltanto guai e non mi desidera attorno!» si schermì Surio Rufino atteggiando le mani in un gesto di supplica.

«Se davvero credi di essere più furbo di tutti quanti, dai un po’ un’occhiata a queste!» esclamò Aurelio con grande costernazione dell’intendente, additando al giovanotto alcune tavolette di cera, quelle in cui erano state ricopiate con cura tutte le scacchiere da gioco incise sulle panche.

Lui le osservò a una a una, con una circospezione chiaramente frammista al timore del giudizio: «Sono tabulae lusoriae per le partite di terni lapilli» disse infine. «Si dispongono a turno delle pedine, oppure si riempiono gli spazi con segni diversi e vince chi riesce a collocarne per primo tre di fila.»

«Grazie tante, fin qui c’eravamo arrivati da soli!» sbottò Paride, deplorando l’assenza della matrona Pomponia, che mai e poi mai avrebbe accettato di spartire i risultati faticosamente raggiunti con una spia della squadra rivale. Chi tradisce una volta può farlo di nuovo, pensava, e nulla garantiva che Rufino, appena uscito dalla sua domus, non si precipitasse a spifferare quanto appreso alla temuta avversaria.

«La caccia potrebbe essere un gioco che rimanda ad altri giochi. Il creatore di questi indizi è certamente uno spirito ludico, amante degli indovinelli, degli enigmi, dei rompicapi...» E delle mani tagliate, stava per aggiungere Aurelio polemico, quando il giovane esclamò: «Però questo disegno è molto curioso. Osservate!» fece, indicando uno dei pugillares.

«Vedete? Qui le tavole da gioco sono due, una grande e una piccola, troppo minuscola per servire veramente a qualche partita. Un po’ come dire ludus magnus e ludus parvus, ovvero gioco grande e gioco piccolo...»

Dicono che quando Efesto scende nella sua fucina nel profondo del vulcano siculo, a battere con tremenda fatica in colpi alterni il bronzo o il ferro ribollente per forgiare il Tridente di Poseidone, il Carro del Sole e le folgori di Zeus, il cielo notturno avvampi di immensi bagliori e si accenda di altissime fiammate, mentre la montagna infuocata erutta lava incandescente.

Così il viso cereo dell’intendente Paride si illuminò in un lampo scarlatto ed eccitato, denso di improvvisa determinazione.

«Ludus magnus, il grande gioco!» esclamò. «Quali sono nell’Urbe i grandi giochi per eccellenza, se non quelli gladiatori? La maggiore delle caserme infatti spesso viene chiamata ludus magnus!» Poi, senza nemmeno chiedere l’assenso del suo signore e padrone, quasi il brivido della ricerca gli avesse fatto superare l’ossequiosa dedizione e la patologica insicurezza, esclamò entusiasta: «Tutti in caserma, presto, a noi il nuovo indizio! Ma di questo che ne facciamo?» chiese additando il ragazzo che, arrossito all’implicito complimento, per un attimo aveva sperato di essere invitato a partecipare alla spedizione. Tuttavia, per quanto grato, Paride non dimenticava che il giovanotto era comunque legato a triplo filo agli avversari, quindi si accontentò di proporre: «Ci è stato utile. Possiamo lasciarlo libero, domine?» e intanto pensava a come organizzare una nuova perquisizione col concorso della guardia del corpo di Pomponia, che, in quanto ex-gladiatore, aveva ancora solidi agganci nell’ambiente.

Così, mentre Aurelio assentiva, Surio Rufino si ritirò, senza riuscire a celare la delusione.

L’intendente si apprestava a proseguire la caccia, quando il patrizio lo bloccò imperioso: «Non ne posso più di stare qui immobile a posare. Prendi il mio posto, Paride, non dubito che te la caverai egregiamente: sei sempre bravissimo a svolgere i compiti in mia vece!».

«Ma.. ma... ma... senatore!» gemette incredulo Aristodemo. «È il tuo ritratto che devo eseguire, non quello del tuo procurator, che peraltro non ti somiglia affatto!»

«Fa lo stesso: sarà facilissimo per un artista della tua abilità modellare un bel busto virile, poi alla fine correggere i particolari in modo che riflettano quelli dei miei lineamenti» suggerì serafico Aurelio e si affrettò a raggiungere Castore in un’altra ala della domus, dove non erano presenti né enigmi segreti, né scultori importuni.

V. Dove Castore finge di lavorare

«Nelle fullonicae che mi hai indicato non manca nessuno schiavo, né adulto né bambino!» annunciò l’alessandrino dopo aver riscosso un congruo compenso per riferire della sua indagine presso le lavanderie.

«Com’è possibile?» si stupì il padrone, chiedendosi se le sue deduzioni non fossero completamente campate in aria.

Il segretario abbassò gli occhi con fare pudibondo, a intendere che la spiegazione esisteva, ma andava adeguatamente monetizzata. Incamerato il supplemento di mancia, chiarì: «Non è detto che fosse uno schiavo».

«E chi altri?»

«Vedi, padrone, ci sono problemi che tu, grazie a una lunga sequela di antenati accaparratori e poco prolifici, non hai mai avuto bisogno di affrontare, ma che affliggono invece il grosso dei comuni cittadini: il denaro, per esempio. Uno schiavo costa, non tanto al momento dell’acquisto, dato che le guerre vittoriose dell’Urbe ci hanno messo a disposizione la manodopera servile a prezzi stracciati, bensì per il suo mantenimento: bisogna fornirgli cibo e alloggio e, volendo ottenere un lavoro decente, anche un piccolo peculio. Se si ammala occorre curarlo e quando diventa vecchio non è nemmeno più possibile abbandonarlo davanti al Tempio di Esculapio all’Isola Tiberina come si faceva una volta, perché Claudio Cesare non vede di buon occhio questa pratica detestabile. Invece un servitorello libero e affamato lo paghi un paio di assi al giorno e non hai nessuna responsabilità: se muore di freddo durante la notte o viene ucciso da un rapinatore mentre dorme sotto un ponte, tu ne assumi un altro e non ci rimetti niente!»

«Dunque a tuo parere serve cercare un ragazzo di strada, un bambino abbandonato, un orfano... non sono tantissimi a Roma, in quanto chi non vuole un figlio di solito lo abbandona appena nato: i lattanti esposti alle intemperie qualche volta vengono raccolti dai trafficanti di schiavi, ma i più muoiono, infatti il grosso della popolazione servile nell’Urbe è costituita da maschi abili al lavoro pesante, catturati già adulti. In quanto ai giovanissimi di nascita libera, è difficile che non abbiano qualche parente che bene o male si occupi di loro, magari anche solo saltuariamente.»

«Intendi mandarmi a interrogare tutte le madri, i padri, gli zii e i nonni distratti della Suburra per sapere se uno dei loro marmocchi manca all’appello, padrone?» si accigliò il servo.

«Potrebbe essere un’idea. Per fortuna però il nostro compito è reso più facile dal fatto che noi non abbiamo a che fare con un ragazzino vivo» considerò Aurelio, comprendendo Castore in quel disinvolto plurale, come da sempre era costume della gente del suo ceto, ovvero da coloro che danno gli ordini stando agevolmente seduti ad altri che faticosamente li eseguono. «Siccome i giovinetti morti di recente sono molti in meno di quelli ancora in vita, dovremmo cominciare a cercare tra i primi, tanto più che qualcuno potrebbe ricordarsi con facilità di un cadavere mutilato.»

«Alludi alle pire, alle fosse, o ai pozzetti funerari comuni dove i libitinarii pubblici si liberano dei corpi di chi non ha lasciato da pagarsi le esequie?» comprese subito Castore, e, certo com’era di trovare un sostituto pronto a recarsi per poche monete presso quei lugubri servitori dello Stato, per una volta accettò l’incarico senza proteste.

VI. Dove Aurelio si guarda allo specchio

Calata la notte, Aurelio congedò con un gesto brusco l’ancella Iberina, che dopo avergli portato un infuso di erbe propiziatrici del sonno, si attardava in attesa di ordini, sperando forse di essere invitata a rimanere.

Rimasto solo, avvicinò al grande specchio di rame il candelabro da cui pendevano quattro lucerne di bronzo e, accesi tutti gli stoppini, prese a esaminarsi il viso. Negli anni si era fatto più scavato, perdendo lungo la strada della vita le linee garbate che un tempo si indovinavano sotto l’altera durezza dei tratti. Ricordava poco del suo volto di ventenne, salvo il naso aristocratico di cui andava infantilmente fiero: un naso dritto e imperioso, un vero, autentico, classico, esemplare naso romano. Allora tuttavia aveva le guance più piene e gli occhi meno neri, come se nel tempo al colore già bruno dell’iride si fossero aggiunti strati e strati sempre più scuri, per tutto ciò che aveva visto al mondo di bello e soprattutto di brutto. Ma era l’espressione a essere maggiormente cambiata: lo sguardo benevolo e ironico con cui aveva sempre osservato la realtà adesso veniva attraversato a tratti da lampi di insofferenza e di inquietudine, quasi la serena atarassia del saggio a cui aspirava da sempre si allontanasse con l’età, anziché farsi più vicina.

Nel profilo comparso all’improvviso alla basilica aveva creduto per un istante di ravvisare i suoi tratti giovanili, ma era possibile che fosse stato vittima di un inganno, si disse. Più che possibile, altamente probabile. Più che altamente probabile, praticamente certo.

Perché se invece non si fosse trattato soltanto di una impressione infondata... Quanti anni poteva avere l’uomo che pareva somigliargli tanto? Sui venti, o poco più, almeno all’apparenza. E dove era lui due decenni prima? In giro per il mondo, dopo il catastrofico matrimonio con Flaminia, la morte dell’unico figlio di pochi mesi, il rapido divorzio e il definitivo distacco dalla donna che aveva amato e odiato più di qualunque altra. Partita per l’Oriente con un nuovo marito, sorrise sarcastico Aurelio, esattamente come aveva fatto sua madre dopo averlo dato alla luce, per lasciarlo poi nelle mani delle serve e di un padre manesco, stupido e vile, che per fortuna aveva avuto il buon gusto di morire precocemente, rendendolo appena sedicenne completamente padrone della sua vita ed erede di una fortuna immensa.

Il pensiero gli corse al piccolo Publio, frutto del ventre della bella Flaminia, della potente Flaminia, della terribile Flaminia. Era morto a pochi mesi e lui non aveva mai avuto altri figli, si disse convinto mentre beveva l’infuso di erbe nella vana speranza di conciliare il sonno.