Chapitre 14

Le Dragon de retour au privé

Pour revenir à l’année 2003, disons qu’elle avait difficilement commencé. Le plan de travail que j’avais prévu à la direction de Loto-Québec s’était envolé. Après avoir remis ma démission à Pauline Marois en février, j’étais parti prendre quelques semaines de vacances en Floride. J’avais besoin de réfléchir à tous les événements qui s’étaient passés.

À mon retour, j’ai repris mon bureau chez Publipage, où Hélène tenait bien la barre et, de ce côté, tout allait pour le mieux. J’avais donc du temps. J’ai repensé à l’offre de Paul Delage-Roberge de joindre son conseil d’administration au Groupe San Francisco60.

Ce n’était pas la première fois qu’on me proposait d’inté grer le conseil d’administration d’une compagnie. J’avais toujours décliné ces offres, car je considérais que le rôle des admi nistrateurs était trop passif. Le mandat du conseil d’admi - nis tration n’est pas inutile, bien au contraire. Toutefois, les administrateurs ne sont pas directement impliqués dans l’action. Ils analysent les stratégies et les pratiques en cours dans l’entreprise, et ils établissent certaines politiques. J’avais toujours eu l’impression qu’un administrateur devait se sentir comme un consultant qui devait ensuite laisser travailler la direction générale. Or, je suis beaucoup trop directif pour me plaire dans ce genre de mandat. Cependant, je pouvais revoir mes positions et tenter le coup en me disant que mon expérience pouvait apporter une contribution à son entreprise.

Je savais aussi que Les Ailes de la Mode avaient connu certains problèmes financiers. Quand j’en ai parlé à Paul Delage-Roberge, il m’a simplement répondu qu’il y avait eu refinancement et que la compagnie était désormais bien en selle. Je n’ai pas fait d’autres recherches et j’ai accepté son offre. Pour me sentir plus engagé dans l’entreprise, et afin d’y prendre une part encore plus active, je m’étais procuré environ 30 000 dollars d’actions du Groupe San Francisco, l’entité listée en Bourse. J’avais donc une motivation supplémentaire pour que la société continue à se développer.

À l’assemblée générale annuelle du début du mois de juin 2003, ma nomination comme administrateur a été entérinée. C’est par la suite que j’ai réalisé que les problèmes financiers du Groupe étaient beaucoup plus profonds que ce qui m’avait été dit. Les rapports d’étapes étaient désastreux et plusieurs administrateurs avaient démissionné un peu plus tôt. J’ai alors réalisé que j’aurais vraiment dû faire une meilleure analyse de la situation. Mais je ne l’avais pas fait et il était trop tard pour reculer.

En résumé, après plus de deux décennies de croissance, un mur se dressait clairement devant l’entreprise, et, selon moi, la compagnie le frapperait dans un proche avenir. Le Groupe avait investi plus de 40 millions dans le complexe Les Ailes de la Mode du centre-ville de Montréal, augmentant de 33 % son nombre d’employés et sa superficie de plancher. Mais les ventes n’ont jamais été au rendez-vous. Comme si les consommateurs avaient boudé l’endroit. Pour faire face aux pertes, il y avait eu de nombreuses mises à pied et la vente des bannières Frisco, West Coast et L’Officiel, sans compter la fermeture du magasin Les Ailes d’Ottawa et l’abandon de nouveaux développements.

Pendant l’été, la situation s’est encore dégradée. Vers le mois d’août, je suis allé rencontrer Paul Delage-Roberge pour lui dire qu’il fallait agir rapidement. Les banquiers, qui étaient d’importants créanciers, ne voulaient plus lui parler, et, de façon plus générale, il avait perdu la confiance de tout le monde. La situation était très mauvaise.

Paul m’a recontacté au début du mois de septembre pour me demander si je connaissais Sylvain Toutant61, ce qui était le cas. Sylvain avait une vaste expérience du commerce de détail puisqu’il avait été président et chef de la direction de Réno- Dépôt. Cette entreprise venait d’être achetée par Rona et Sylvain avait perdu son emploi. Il pourrait possiblement être la bonne personne pour redresser la situation du Groupe San Francisco. Je savais qu’il était un excellent gestionnaire.

Paul m’a demandé de le rencontrer pour lui proposer de le remplacer et d’ainsi devenir président-directeur général du Groupe San Francisco. J’ai téléphoné à Sylvain et nous avons pris rendez-vous. Je me sentais dans une situation délicate. Je savais que le mandat qu’il accepterait n’était pas rose et compor - tait son lot de difficultés. Mais j’étais aussi membre du conseil d’administration et je devais voir à ce que le meilleur homme disponible prenne les rênes de la compagnie. Sylvain était certainement l’un d’eux. J’avais décidé de répondre franchement à toutes ses questions et j’ai réussi à le convaincre. Le 15 septembre, il devint PDG du Groupe San Francisco. Il avait beaucoup du pain sur la planche pour rétablir les finances de l’entreprise.

* * *

Parallèlement à toute cette histoire avec Les Ailes de la Mode, vers la mi-août, alors que je faisais une promenade au centre-ville de Montréal, j’ai rencontré par hasard Jean-Claude Gagnon, mon ancien bras droit à la SAQ. Nous avons discuté un moment et il m’a dit que la compagnie Laura Secord62 était à vendre. Plus il y réfléchissait, plus il croyait que ce serait une bonne entreprise à acheter. Selon Jean-Claude, Laura Secord était une marque qui avait encore une excellente notoriété au Canada, mais qui avait perdu de son lustre auprès des consommateurs. Elle appartenait maintenant à Archibald Candy Cor - po ration, une maison de Chicago qui possédait déjà des chaînes comme Fanny May, Fanny Farmer et Sweet Factory.

Nous en avons parlé pendant au moins une heure et je sentais l’enthousiasme me gagner. C’était en effet exactement le genre de défi qu’il me fallait et le genre de dossier où j’étais certain d’être à mon meilleur puisque l’aspect marketing devait dominer. Nous avons décidé de nous lancer et de préparer une proposition d’achat qui devait être présentée à Paragon Capital Partners, une entreprise de New York qui avait reçu le mandat de vendre cette division d’Archibald Candy.

Les échéances étaient extrêmement serrées puisque tout le processus était en marche depuis quelques semaines déjà. Il nous restait quelques jours seulement pour échafauder notre offre. À la lumière des informations financières que nous avions, notre proposition prévoyait que nous devions offrir 16 millions de dollars pour acquérir Laura Secord. À ce moment, nous n’avions pas le financement nécessaire, mais je savais qu’il était toujours possible de trouver de l’argent pour un bon projet. Quand viendrait le temps, nous verrions à mettre sur pied un groupe d’investisseurs pour assumer le financement de la transaction. Nous avons réussi à tout ficeler pour expédier notre proposition dans les délais voulus. Et, pour être tout à fait honnête, comme nous étions sûrement en compétition avec de grosses entreprises américaines, je doutais que notre offre puisse être retenue.

Et pourtant! Dix jours plus tard, nous avons reçu un appel de New York nous apprenant que notre offre était acceptée. J’en ai été le premier surpris. Il devenait soudainement urgent que nous ficelions le financement. J’ai alors rencontré mon avocat, Denis Chaurette63, de Fasken Martineau, pour lui expliquer notre dossier. Denis est spécialisé en droit des affaires et il avait chapeauté plusieurs projets nécessitant du financement institutionnel. Il avait de nombreux contacts dans plusieurs domaines. Il m’a parlé de la compagnie Borealis64, qu’il connais - sait bien et qui pourrait être intéressée par un tel projet.

Il a pris les ententes nécessaires pour que nous puissions rencontrer les représentants à Toronto et leur exposer notre plan. La structure financière que nous leur avons proposée prévoyait que j’investirais personnellement un million de dollars dans l’opération et que j’en serais le propriétaire officiel. Le reste du montant devrait être financé. Les gens de Borealis ont confirmé leur intérêt et ils se sont dits disposés à investir les montants nécessaires pour nous permettre d’acheter Laura Secord. En somme, comme je l’avais espéré, le financement n’avait pas posé de problèmes majeurs.

Cependant, moins de deux semaines après cette réunion, nous avons appris que des changements importants étaient survenus dans la haute direction de Borealis et que les nouveaux dirigeants ne souhaitaient plus investir dans le dossier Laura Secord. Soudainement, nous revenions à la case départ.

Denis Chaurette a alors discuté du dossier avec d’autres personnes et nous a indiqué que Schroders & Associates Canada65, de Montréal, un autre groupe spécialisé dans les questions de financement, pourrait peut-être s’impliquer dans notre affaire. Nous avons rapidement pu en rencontrer les décideurs. Denis, Jean-Claude et moi étions à cette réunion, et je dois dire que nous avons fait une excellente présentation, suffisamment pour les enthou siasmer et pour qu’ils acceptent de financer le projet.

Ce développement nous permettait d’entreprendre de réelles négociations avec Paragon Capital Partners et Archibald Candy. Pendant deux mois, nous avons voyagé entre New York, Chicago et Montréal pour faire avancer les choses. Et tout semblait se présenter pour le mieux. Si bien, en fait, qu’au mois de novembre, nous avons réussi à convaincre Archibald Candy de nous laisser la gestion de Laura Secord pour Noël. Nous voulions mettre de l’avant certaines stratégies de marketing qui permettraient de profiter pleinement de cette période achalandée de l’année.

Jean-Claude Gagnon a consacré plusieurs semaines à tout mettre en place. Pour les Fêtes, nous souhaitions offrir aux consommateurs un nouveau produit spécialisé et distinctif nommé Laura Secord Signature. Comme il n’était pas question, en si peu de temps, de créer une nouvelle recette, il fallait trouver une compagnie qui accepterait de nous vendre ses propres chocolats haut de gamme, mais dans des boîtes que nous ferions produire pour l’occasion. Et nous avons réussi. Nous avons trouvé cette compagnie à Cleveland, en Ohio. Au début de décembre, 10 000 boîtes de chocolats Laura Secord Signature étaient acheminées à tous les magasins.

La campagne était appuyée par des affiches spécialement imprimées pour cette période et ce lancement. Les résultats ne se sont pas fait attendre. À la mi-décembre, les ventes indiquaient des augmentations de 20 % par rapport à l’année précédente. De quoi nous donner confiance dans l’avenir.

Pendant ce temps, les négociations se poursuivaient toujours. Une transaction de 16 millions de dollars ne se fait pas sans une montagne de formalités et de détails à régler. Par exemple, il fallait transférer la production de chocolat des usines d’Archibald Candy vers une autre compagnie pour nous assurer un approvisionnement régulier, une fois la vente réglée. Or, il fallait qu’Archibald continue à assurer cette production pendant environ neuf mois, le temps que l’autre compagnie puisse mettre en place les équipements nécessaires permettant de reprendre les recettes de Laura Secord.

Nous étions allés rencontrer les propriétaires de Ganong, une compagnie canadienne dont le siège social est au Nouveau-Brunswick, et nous avons signé une entente avec l’entreprise prévoyant qu’elle deviendrait le fournisseur autorisé de Laura Secord.

Ceci réglé, une conférence téléphonique avait été prévue pour le vendredi 12 décembre entre les représentants d’Archibald Candy, à Chicago, ceux de Paragon Capital Partners, à New York, et nous à Montréal. Nous en étions aux discussions sur les derniers détails de la transaction, qui devait s’effectuer au début de l’année suivante. Durant la conversation, le chef de la restructuration d’Archibald Candy, à Chicago, répondant à une question, a échappé une information vitale. « En janvier, avait-il dit, lorsqu’Archibald Candy sera sous la protection de la loi sur la faillite… »

Dans notre bureau à Montréal, cette phrase a eu l’effet d’une douche froide, pour ne pas dire d’une bombe. Le silence s’est fait et tout le monde s’est regardé comme si nous voulions nous assurer d’avoir bien entendu. Si Archibald se mettait sous la protection de la loi sur la faillite, cela changeait considé rablement la donne. Après un moment de pause, nous avons questionné le responsable de Chicago. Il a alors été obligé de nous avouer que la compagnie n’avait plus de marge de manoeuvre, sa situation financière étant plus que difficile.

— Si c’est le cas, ai-je demandé, alors qui va nous fournir le chocolat en attendant que Ganong puisse prendre la relève?

— Nous y avons pensé, a-t-il répondu, et nous pourrions, dans les prochaines semaines, accélérer la production pour préparer suffisamment de chocolats pour vos besoins des prochains mois. Il suffira de congeler le tout et de planifier, avec vous, la livraison.

Sans être un grand connaisseur de chocolats fins, je doutais que l’on puisse congeler ce genre de produit pour une utilisation ultérieure et qu’il conserve sa qualité première. De plus, il était impossible de prendre le risque que cesse l’approvisionnement de nos magasins en attendant que Ganong puisse prendre la relève. Le danger était trop grand, cela aurait été suicidaire. J’ai regardé mes collègues autour de la table à Montréal et j’ai compris que tous avaient la même impression.

Nous avons retiré notre offre. Il était minuit moins une. C’est ainsi qu’a pris fin l’aventure avec Laura Secord66.

* * *

Pendant ce même automne, les affaires ne se sont pas améliorées pour le Groupe San Francisco. Sylvain Toutant, qui en assumait la direction, a bien tenté différentes stratégies, mais il était vraiment trop tard. Si bien que, le 17 décembre, face aux difficultés qui semblaient insurmontables, le Groupe San Francisco, propriétaire des Ailes de la Mode, s’est placé sous la protection des tribunaux. La société a alors déposé en Cour supérieure, devant le juge Clermont Gascon, une requête pour procéder à une restructuration opérationnelle, commerciale, financière et corporative. Le juge a donné un mois à l’entre prise pour présenter son plan. La chaîne comptait 117 magasins et 2500 employés.

Puis les choses ont brusquement déboulé. Le 19 dé cem - bre, Sylvain Toutant, estimant que la compagnie avait besoin d’une personne possédant un autre type d’expertise que la sienne, a démissionné. Paul Delage-Roberge a décidé de convoquer, pour le mardi suivant, le 23 décembre, une réunion extraordinaire du conseil d’administration dont il était toujours président.

J’y ai naturellement assisté avec les autres administrateurs. Nous devions faire face à la réalité. Sans PDG, il n’y avait personne pour préparer un plan de relance, ce qui impliquait que le 17 janvier, quand nous aurions à nous présenter devant le juge, celui-ci n’aurait d’autre choix que de déclarer la faillite. La réunion s’est terminée sans que nous ayons pu nous entendre sur une solution. En fait, je crois que personne ne voyait d’issue.

Le lendemain, veille de Noël, nous étions, Hélène et moi, chez ses parents quand j’ai été demandé au téléphone. C’était Paul. Comment avait-il réussi à savoir où j’étais et comment avait-il obtenu le numéro de téléphone? Je l’ignore. Il était totalement découragé, pour ne pas dire en pleurs. Il me disait qu’il ne voulait pas que le Groupe fasse faillite. Non seulement perdrait-il tout, mais il fallait aussi penser aux milliers d’employés.

— Gaétan, m’a-t-il finalement dit, tu es le seul qui peut encore arranger les choses. Veux-tu devenir le chef de la restructuration, préparer un plan et le soumettre au tribunal pour le 17 janvier?

Tel était donc l’objectif de son appel. J’ai pris un moment pour comprendre que je devais lui dire la vérité.

— Paul, il n’en est pas question, lui ai-je répondu. Je comprends que c’est dramatique et je perds moi-même pas mal d’argent. Tu cherches des bouées pendant que le bateau coule. Mais tu sais très bien que ça ne marchera pas. Le problème, c’est toi!

Pendant au moins une heure, il a continué à se battre.

— Si je convoque une autre réunion du conseil d’administration, m’a-t-il finalement demandé à bout d’arguments, viendras-tu?

— Tu es encore le président, c’est toi qui décides. S’il y a une réunion, je m’y rendrai…

La nouvelle assemblée du C.A. a été convoquée pour le samedi 27 décembre. L’atmosphère dans la salle était très lourde. Chacun comprenait qu’il ne restait plus beaucoup de temps. S’il y avait un espoir, il fallait le trouver le jour même. Puis j’ai senti tous les regards se tourner vers moi. Il semblait y avoir un consensus. Les administrateurs voulaient que je prenne le mandat de redresser le Groupe San Francisco. Ils savaient pourtant, aussi bien que moi, que Paul Delage-Roberge était le principal handicap de toute tentative de sauvetage.

Pendant une bonne minute, je me suis penché sur mes notes sans rien dire. Ensuite, brisant le silence, j’ai lancé : «Écoutez… je vais me retirer un bref moment pour écrire les conditions qui me permettraient d’accepter le mandat. Je viendrai ensuite vous porter cette liste. Je veux que vous la regardiez et que chacun d’entre vous signe le document pour accepter ces conditions. Il faut qu’il y ait unanimité. Sinon… » En fait, j’espérais simplement qu’ils refusent de signer.

Ils me mettaient au pied du mur et j’avais bien l’intention, de mon côté, de ne pas leur laisser d’échappatoire. Je me suis retiré et j’ai écrit mes conditions. Pour les résumer, le document qu’ils devraient parapher mentionnait qu’ils me donnaient les pleins pouvoirs. Quelles que soient mes décisions, ils ne pouvaient les renverser. Je devenais le seul maître à bord. Un dictateur qui faisait ce qui lui semblait le mieux pour sauver l’entreprise.

Quand j’ai eu terminé, je suis retourné dans la salle, j’y ai déposé le document et je leur ai donné une demi-heure pour prendre leur décision. Je suis sorti de nouveau et j’ai attendu.

Je ne sais pas combien de temps a duré l’attente. Pas trop longtemps, je crois. Puis on est venu me convoquer. J’ai pris le document où tout le monde avait signé… sauf Paul Delage-Roberge. Je leur ai rappelé que chacun d’eux devait signer et que, comme ce n’était pas le cas, il ne me restait qu’à refuser le mandat.

Paul s’est approché et a demandé à me parler en privé.

— Je ne peux pas signer ça, m’a-t-il dit. Je ne peux pas accepter, car je n’aurais plus rien à dire dans ma propre compagnie.

— Tu as tout compris, lui ai-je répondu. Il ne faut plus que tu aies un mot à dire. De toute façon, toi et moi savons que si tu signes, notre amitié en prendra un coup. Les décisions que j’aurai à prendre seront extrêmement difficiles. Si j’embarque dans ce mandat, j’irai jusqu’au bout et, te connaissant, tu ne le prendras pas. C’est pour ça que j’exige carte blanche. Sinon, tu bloqueras toutes les décisions qui sont vitales à la restructuration.

Il n’y avait rien à ajouter. Paul est retourné dans la salle de réunion et j’ai encore attendu. Une dizaine de minutes plus tard, un administrateur est venu me voir. « Cette fois, m’a-t-il précisé, tout le monde a signé. »

Il ne me restait plus qu’à accepter. Ce samedi de dé - cembre, j’ai pris les commandes totales de l’entreprise. Mon mandat était très clair : d’abord élaborer un plan de restructuration qui nous ferait gagner du temps et qui convaincrait les créanciers de ne pas nous mettre en faillite, et, ultimement, trouver les moyens pour sauver le Groupe San Francisco, incluant Les Ailes de la Mode.

Je devais me mettre à la tâche sans tarder. L’après-midi même, j’ai téléphoné à Jean-Claude Gagnon pour lui dire que j’avais besoin de lui. Comme toujours, il s’est dit prêt à me suivre. J’ai aussi contacté Laurent Mériault, vice-président aux finances du Groupe San Francisco, pour lui demander de joindre notre petit groupe. Laurent était un gestionnaire très compétent qui avait travaillé avec Sylvain Toutant chez Réno- Dépôt avant de se joindre au Groupe San Francisco. Je me suis dit qu’ensemble, nous pourrions réussir.

Le lundi matin, nous nous sommes réunis pour examiner les chiffres. La question était simple : que faut-il faire pour sauver le Groupe San Francisco ? Rapidement, nous avons constaté qu’il faudrait effectuer des coupes titanesques. Pour y arriver, il fallait diminuer les dépenses de 7,5 millions de dollars. Rien de moins!

La première décision qui a été prise concernait le salaire de Paul Delage-Roberge et celui de son épouse. Les deux travaillaient encore pour San Francisco, mais leurs responsabilités n’étaient plus les mêmes. Nous avons décidé de diminuer leurs salaires de 600 000 dollars.

Nous avons ensuite procédé à l’examen de toutes les autres dépenses pour couper partout où c’était possible et tenter de vendre ce qui n’était pas absolument indispensable à l’avenir de l’entreprise.

Dans cette restructuration, il y avait des acteurs importants. Ainsi, les banques détenaient des créances garanties qui s’élevaient à neuf millions de dollars. Leur position en faveur ou en défaveur du plan que nous mettions en place serait déterminante.

Une rencontre a donc été convoquée pour le 7 janvier 2004. Je n’étais pas certain que les banques accepteraient de venir nous écouter. Pourtant, tous leurs représentants se sont présentés. Avant cette réunion, je savais déjà que la Banque Nationale était le plus important de ces créanciers et que sa position influencerait tous les autres. On m’avait cependant avisé que le représentant de la Banque Royale était probablement le plus influent et le plus respecté du groupe, lequel incluait aussi la Banque CIBC et la Banque Laurentienne.

En entrant dans la salle, j’étais accompagné de Gagnon et de Mériault. J’ai regardé à la ronde et les banquiers y étaient tous, avec leurs avocats. Il fallait que je sois convaincant. Je suis resté debout, j’ai laissé tous mes documents fermés devant moi sur la table et j’ai décidé d’improviser. Je leur parlais à tous, à tour de rôle, directement dans les yeux, même si je m’attardais un peu plus sur le représentant de la Banque Royale.

« J’ai reçu le difficile mandat de redresser la situation financière du Groupe San Francisco, ai-je dit. Et j’ai bien l’intention de réussir. Mais j’aurai besoin de vous. Pour y arriver, il faut couper 7,5 millions de dollars dans les dépenses et vendre plusieurs bannières. Voici certains des détails pertinents:

• Coupe de 600 000 dollars du salaire de Paul Delage- Roberge et de sa femme. De plus, il ne peut en rien influencer l’orientation que nous donnerons à la restructuration.

• Vente des boutiques San Francisco. Nous espérons en obtenir trois millions de dollars.

• Vente des boutiques Victoire Delage et Moments intimes67. Nous espérons en obtenir au moins un million.

• Diminution de 225 000 à 75 000 pieds carrés de la superficie du magasin Les Ailes de la Mode du centreville.

J’ai poursuivi : « Tout ce dont j’ai besoin, c’est de temps pour mettre cette opération en marche. Je vous demande donc de nous soutenir dans notre démarche devant le juge de la Cour supérieure et de ne pas mettre l’entreprise en faillite. »

Je leur ai ensuite remis les documents, qui comprenaient la liste des coupes prévues au siège social, et ils ont pu les examiner. Ces coupes totalisaient le montant de 7,5 millions de dollars que nous avions identifié comme nécessaire pour assurer la survie de l’entreprise.

Le ton était donné et j’étais certain de percevoir une ouverture réelle dans leur attitude. Au terme de nos discussions, c’est effectivement le représentant de la Banque Royale qui a pris la parole. Il s’est contenté de dire qu’il trouvait notre plan valable et réalisable, et qu’il allait nous soutenir. Les autres ont emboîté le pas.

La première manche était gagnée!

Le 17 janvier, nous nous sommes présentés devant le juge Gascon. C’était sa première cause du genre et je crois bien qu’il était décidé à tout mettre en oeuvre pour que la restruc- turation réussisse, évitant ainsi la faillite. Si tel était le cas, j’entendais bien en profiter.

Je lui ai présenté le plan sur lequel nous avions travaillé en ajoutant que nous pouvions compter sur le soutien de ceux qui détenaient des créances garanties dans cette affaire. Il nous a accordé une prolongation de 60 jours pour mettre en place les mécanismes de notre plan. En ce qui me concernait, ces deux mois faisaient parfaitement mon affaire et j’escomptais en profiter au maximum. La seconde manche était aussi gagnée.

Mais la bataille était loin d’être terminée. Il fallait absolument trouver les liquidités pour être en mesure de payer, au moins en partie, les banques et les autres créanciers qui attendaient. Dans les semaines qui ont suivi, les boutiques San Francisco ont été vendues pour trois millions de dollars. Cette transaction excluait le local situé sur la rue Sainte-Catherine, au coin de Stanley, à Montréal, car cet endroit valait de l’or. Nous avons réussi à vendre les droits du bail de ce local du centreville pour 700 000 dollars à la chaîne de magasins La Senza, qui voulait s’implanter en plein coeur de Montréal. Cette seule transaction nous soulageait non seulement d’une énorme dépense, mais elle nous permettait d’obtenir des fonds inespérés.

Successivement, nous mettions en branle chacun des points du plan de restructuration. En avril, le juge nous a accordé une autre prolongation, mais de 30 jours, cette fois. Qu’à cela ne tienne, les choses s’en allaient définitivement dans la bonne voie.

Au début du mois de mai, les événements se sont un peu précipités. Les banques voulaient recevoir un paiement plus important. Elles exigeaient que nous leur versions trois millions de dollars avant de nous appuyer devant le juge. Nous disposions de cette somme, mais la donner aux banques aurait signifié que nous n’avions plus les ressources nécessaires pour continuer à opérer efficacement les magasins qui étaient encore ouverts et qui constituaient le coeur de l’entreprise. C’est pourquoi je leur proposais plutôt de leur remettre un million de dollars, considérant que nous leur en avions déjà remis deux millions.

À la mi-mai, quand est venu le temps de nous présenter une nouvelle fois devant le juge, rien n’était encore réglé. À neuf heures du matin, nous avons retrouvé les banquiers dans une petite salle près du tribunal pour une négociation de dernière chance. Mais nous en sommes ressortis quelques minutes plus tard, sans accord. Les banques voulaient toujours un montant de trois millions de dollars.

À 9 heures 20, je suis entré dans la salle d’audience, mettant ainsi fin aux discussions avec les banquiers. Le juge devait arriver quelques instants plus tard. Je me suis penché vers mon avocat et je lui ai dit d’aller aviser ses confrères des banques que le million de dollars était mon dernier mot. Si les banques refusaient cette proposition, elles n’avaient qu’à le dire au juge, qui n’aurait d’autre choix que de mettre le groupe en faillite. Je jouais quitte ou double.

Il est donc allé discuter avec ses confrères. Quand il est revenu, à 9 heures 28, il avait le sourire. « Tu as pris un gros risque, m’a-t-il dit, mais ça a fonctionné. Ils acceptent. » C’est à ce moment que le juge est entré. À l’issue de l’audience, le juge Gascon nous a accordé un autre délai d’un mois. Nous sommes entrés dans la période la plus délicate des négociations, car les banques étaient loin d’être les seuls créanciers. Elles demeuraient les plus importants, puisque leurs créances étaient garanties, mais il y en avait d’autres qui pouvaient, dans les prochains jours, faire chavirer toute l’opération.

Outre les banques, il y avait, bien entendu, les actionnaires, mais ils ne m’inquiétaient pas. Gagner ou perdre fait partie des règles de la Bourse et tous le savent. Il y avait également les fournisseurs à qui l’entreprise devait de l’argent, et il y avait enfin les détenteurs de débentures68. Dans le cas de ces deux catégories de créanciers, il était impossible de savoir comment ils réagiraient à notre proposition. Le plan de restructuration, dans une certaine mesure, était déjà non seulement élaboré, mais aussi réalisé. Nous avions ainsi pu, autant qu’il nous avait été possible de le faire, conserver les emplois, maintenir les activités des Ailes de la Mode et, par voie de conséquence, préserver la valeur d’un éventuel remboursement aux fournisseurs et aux détenteurs de débentures.

Il fallait maintenant tenir une assemblée des créanciers pour leur présenter notre plan. S’ils l’approuvaient, ils seraient payés conformément aux modalités de l’offre. Toutefois, s’ils le refusaient, le plan était rejeté et, par conséquent, la protection de la loi dont le Groupe San Francisco bénéficiait était tout simplement levée. Dans notre cas, cela aurait certainement entraîné la faillite.

Simultanément, il fallait trouver des gens prêts à investir dans le Groupe San Francisco pour assurer la survie de la compagnie une fois la crise financière réglée avec les créanciers. Cet aspect constituait un autre maillon important de la restruc - turation. De ce côté, trois offres de financement nous avaient été soumises. La première venait de Fairweather, une entreprise de magasins de vêtements pour dames dont le siège social est à Toronto et qui proposait un montant important pour acheter l’ensemble des magasins Les Ailes de la Mode. La seconde avait été déposée par Jean Saine, de Saine Marketing, qui désirait lui aussi acheter Les Ailes de la Mode. La dernière provenait d’un groupe de 27 investisseurs dont faisait partie Paul Delage-Roberge. C’est cette troisième proposition qui avait été finalement acceptée par le conseil d’administration puisqu’elle offrait 17,2 millions de dollars, ce qui représentait de loin la meilleure offre.

L’assemblée des créanciers, quant à elle, avait été convoquée pour le premier juillet. Mais j’avais des réticences à tous les réunir pour une telle discussion. Leurs intérêts n’étaient pas les mêmes. Les fournisseurs savaient qu’ils risquaient de tout perdre et seraient probablement plus attirés par une formule où ils récupéreraient au moins une partie de leur dû.

J’ai donc consulté nos avocats pour vérifier si nous avions le droit de tenir deux assemblées, l’une pour les fournisseurs et l’autre pour les détenteurs de débentures. Puisque c’était tout à fait légal, c’est ce que nous avons fait. La première réunion s’adressait aux fournisseurs, alors que celle des détenteurs de débentures aurait lieu la semaine suivante.

Comme je l’espérais, les fournisseurs ont accepté notre plan. D’ailleurs, au sortir de l’assemblée, les journalistes m’attendaient pour savoir comment cela s’était déroulé. « Notre proposition, leur avais-je expliqué, a été adoptée à plus de 90 %. Il reste donc à nous entendre avec les détenteurs de débentures qui seront rencontrés la semaine prochaine. Tout le plan est entre leurs mains. Ces 1250 créanciers, dont 70 % sont représentés par la Financière Banque Nationale, devront se prononcer sur notre offre, qui prévoit que les nouveaux investis - seurs détiendront 75 % de San Francisco, les détenteurs de débentures, 20 % et les actionnaires ordinaires, 5 %. La survie du Groupe dépendra de ce qui sera alors décidé. »

Je mettais ainsi une pression additionnelle sur ces créanciers détenteurs de débentures. Si jamais la compagnie devait faire faillite, ils devraient en accepter l’odieux et ils le savaient. C’était jouer serré, mais je voulais mettre toutes les chances de réussite de notre côté. D’ailleurs, le lendemain, les journaux titraient : « Le sort du Groupe San Francisco entre les mains de la Financière Banque Nationale ». Je n’en espérais pas tant…

Le 8 juillet, au terme d’une réunion constructive, le dernier groupe de créanciers a accepté la proposition à 99,9 %. J’avais gagné mon pari. Il ne restait plus qu’à faire entériner le tout par le juge.

À la fin du mois de juillet, comme il n’y a pas eu de contestation, tous les créanciers ont été remboursés selon le programme de restructuration. Je me souviens que le juge Gascon nous a félicités de tout le travail accompli. En réalité, je dois admettre que j’étais très fier. J’avais terminé et réussi mon mandat.

Il restait toutefois un petit détail à régler.

Aujourd’hui, je le considère comme anecdotique, mais à ce moment, ça m’avait vraiment mis en furie.

Pour être certain que nous aurions suffisamment d’argent pour payer tout le monde et pour montrer que j’étais prêt à faire ma part, j’avais fait retenir mon salaire des deux derniers mois, lequel me serait payé seulement une fois le dossier terminé à la satisfaction des principaux acteurs.

Il faut ici se rappeler que Paul Delage-Roberge faisait partie du nouveau groupe d’investisseurs qui reprenait Les Ailes de la Mode. Quand est venu le moment de me payer, on m’a offert seulement la moitié de ce qui m’était dû. J’avais déjà perdu les 30 000 dollars que j’avais investis en actions du Groupe San Francisco et maintenant, on me coupait un mois d’honoraires. J’ai accepté pour éviter une guerre inutile, mais j’ai trouvé que c’était cheap d’agir ainsi, considérant que j’avais sauvé le Groupe San Francisco d’une faillite certaine.

Tout ce que je peux ajouter, c’est que Paul et moi ne nous sommes plus jamais reparlé depuis…

* * *

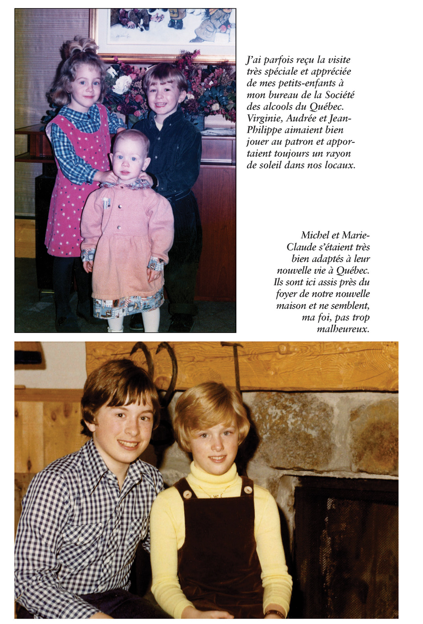

Parallèlement, Hélène et moi aimions beaucoup notre nouvelle maison des Cantons-de-l’Est. Elle était sensationnelle, grande et confortable. Nous avions pris l’habitude d’y recevoir régulièrement nos amis.

Durant l’été 2004, à l’occasion d’une de ces agréables soirées, nous discutions de choses et d’autres avec mon ami René Marcoux.

— Il y a quelques semaines, m’a-t-il dit, j’étais chez un ami à Philadelphie qui avait, chez lui, un simulateur de golf. Nous avons joué toute la soirée. J’ai adoré ça. Si bien qu’en revenant, je m’en suis acheté un.

— Tu as un simulateur de golf chez toi ? lui ai-je demandé, surpris.

— Absolument et c’est extraordinaire ! Je suis certain que tu aimerais ça. D’ailleurs, a-t-il ajouté en regardant la maison, je suis certain que tu as bien assez d’espace dans ton garage pour en avoir un toi aussi.

— Je ne crois pas être assez passionné de golf pour ça, ai-je répondu en riant.

Et nous avons changé de sujet. Mais l’idée a continué à me trotter dans la tête. Le lendemain, je me suis installé devant mon ordinateur et j’ai commencé à faire quelques recherches sur le sujet. La première chose que j’ai constatée, c’est qu’il s’agissait d’appareils très coûteux. Pas étonnant qu’on n’en voyait que dans des centres spécialisés.

J’ai passé le reste de la journée à fouiller sur les simulateurs de golf. Chaque système avait ses forces, ses qualités et aussi ses défauts. Il ne faut pas oublier qu’en 2004, c’était le genre de produit qui commençait à peine à faire son apparition.

« Alors, me suis-je dit, pourquoi ne pas fabriquer mon propre simulateur? » J’avais du temps, je pouvais bien en consacrer un peu à ce projet. Et puis quoi? Ça pouvait peutêtre devenir rentable un jour…

En fait, pour bâtir un simulateur, il faut deux éléments principaux. D’abord, le hardware, c’est-à-dire le système luimême, puis le logiciel, qui permet à tout le reste de fonctionner.

En poursuivant mes recherches, j’ai déniché une compa gnie allemande qui fabriquait des « tapis capteurs ». J’ai contacté un certain Martin Gardiner, le propriétaire de la compagnie, pour voir où il en était rendu dans ses démarches. J’ai appris que ses travaux sur le tapis avançaient bien, mais qu’il était momentanément bloqué, faute de liquidités. Nous avons continué à échanger et, comme je croyais en son produit, je lui ai proposé une participation de 50 000 dollars en échange d’un certain nombre de tapis capteurs et de l’exclusivité de l’exploitation de son tapis en Amérique du Nord. Il a accepté mon offre.

Il a fallu un an pour tout mettre au point. Nous avons finalement réuni les éléments nécessaires pour offrir nos propres simulateurs de golf. En 2005, nous avons commencé à distribuer nos premiers jeux. Golfotron était né.

Cependant, les tapis capteurs étaient trop fragiles. En tout cas, beaucoup trop fragiles pour être utilisés commercialement.

Ma collaboration avec l’Allemagne, a cessé et je me suis tourné vers l’Angleterre, où j’avais trouvé une entreprise qui faisait des tapis capteurs supérieurs à ceux de Gardiner. La compagnie anglaise s’appelait Sports Coach et était menée par Andy Cole.

Si ses produits étaient meilleurs, ils n’étaient pas parfaits. Au lieu de durer trois mois, ils duraient six mois, ce qui était nettement insuffisant. En 2006, j’ai décidé de tout arrêter tant que les tapis ne seraient pas au point ou que de nouvelles technologies n’auraient pas été développées.

En fait, plus j’y travaillais, plus je me rendais compte des lacunes du système et plus se précisaient mes attentes. Idéalement, il nous fallait développer un simulateur qui offrirait une image en trois dimensions très réaliste, une plateforme qui donnerait l’impression de marcher sur un vrai terrain, une ambiance feutrée et accueillante et, sur l’écran, des trajectoires de balles qui correspondraient, le plus précisément possible, aux coups que le golfeur réalisait dans une vraie partie. S’il frappait des crochets à gauche ou à droite, il fallait pouvoir les retrouver sur l’écran. Même chose pour les distances. Les golfeurs, surtout ceux qui sont assez bons joueurs, savent quelle distance va parcourir leur balle selon le bâton utilisé et la puissance de leur élan. Il fallait que le système soit suffisamment performant et réaliste pour recréer fidèlement ces coups. Et, pour obtenir tout cela, il fallait maintenir un prix de production et de vente assez bas pour développer l’intérêt chez les consommateurs. Nous en étions encore assez loin.

C’est alors que j’ai entendu parler d’un type en Australie, Mark Wekara, qui avait développé une perspective totalement différente. Son approche était basée sur des caméras très rapides qui analysaient le mouvement et la vitesse de la balle pour en définir la trajectoire. L’avantage d’un système avec caméras haute vitesse tient beaucoup au fait que lesdites caméras sont positionnées au plafond et que personne ne peut les frapper avec un bâton. Il s’agit d’un système qui ne peut se briser.

À partir de ce moment, j’ai demandé à mon fils, Michel, de travailler avec moi sur le projet. Il a fait bien plus, puisqu’il est devenu, en fin de compte, le responsable de Golfotron depuis ce temps. Nous avons acheté, en 2007, 50 de ces caméras, à 10 000 dollars chacune, et nous avons repris le travail presque à zéro. Inutile de dire que Golfotron ne faisait pas d’argent.

Mais faire affaire avec une firme d’Australie n’est pas évident. Il y a la distance, les frais de livraison et la fluctuation des monnaies. C’est là que nous avons pris une importante décision : celle de développer notre propre hardware. Nous avons rencontré Guy Drouin, qui avait déjà travaillé au Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ). Il avait aussi dans le passé mis au point un système qui permettait de jouer virtuellement aux quilles. Nous lui avons demandé s’il lui était possible de développer un produit exclusif pour nos besoins en golf. Il a accepté et, environ 15 mois plus tard, Golfotron avait le système de simulation de golf le plus avancé au monde. Un système entièrement développé au Québec.

Au fil des mois, toutes les composantes ont été améliorées et, en 2011, nous avons lancé le système Tru-Score. La technique de captation ultra-précise et le traitement des données en temps réel permettent aux joueurs d’obtenir des résultats qui collent à la réalité. Il est même possible de modifier les conditions environnementales de vent et d’ensoleillement pour pratiquer dans toutes les circonstances imaginables. De plus, nous avons acquis les droits pour offrir 85 parcours parmi les plus prestigieux au monde.

Aujourd’hui, Golfotron se rapproche dangereusement de ce à quoi j’avais rêvé. Michel et moi travaillons désormais à sa commercialisation et cela ouvre un monde de possibilités.

Alors vraiment, la retraite (un mot qui ne fait d’ailleurs pas partie de mon vocabulaire) n’est pas pour demain. Il y a encore trop de défis passionnants à relever!

* * *

Depuis que nous avions lancé Publipage en 1996, la compagnie ne cessait de grandir et de se développer. L’acquisition de Bell Actimedia Solutions en 2000 l’a propulsée au deuxième rang canadien des agences de publicité Pages Jaunes.

J’ai toujours été très proche de tout ce qui se passait chez Publipage, mais, depuis 1998, à la suite de mon mandat à la Société des alcools du Québec, c’était Hélène qui en assumait la véritable direction et en coordonnait la croissance. Hélène est une formidable gestionnaire qui a une facilité naturelle pour communiquer tant avec les clients qu’avec les employés. Tout cela pour dire que l’essor se poursuivait tel que nous l’avions planifié.

Toutefois, à partir des années 2005 et 2006, il devenait clair que la croissance des Pages Jaunes, en tout cas dans leur version papier, avait atteint sa limite. Un nouveau et puissant joueur se pointait : Internet. Il fallait que Publipage prenne le virage numérique.

Mais comment transformer un univers spécialisé en média traditionnel en un univers spécialisé en Internet ? Nous avions plus de 200 clients « sièges sociaux » qui se déclinaient en plus de 8000 contacts individuels. Le défi était donc de taille, car il fallait réussir notre virage sans perdre la confiance de nos clients, de nos employés et de nos banquiers.

Dans un premier temps, il a fallu identifier clairement le positionnement souhaité, car nous ne voulions pas devenir une agence n’offrant que des services Internet. La beauté de la publicité annuaires réside dans le fait que les Pages Jaunes offrent ce qu’on peut appeler de la récurrence. En effet, à partir du moment où le client est satisfait de son retour sur investissement, il renouvelle l’année suivante, puis l’année d’après et ainsi de suite. Si on ajoute à cela un service exceptionnel, les revenus entrent presque automatiquement. Voilà le modèle qu’on voulait pour notre virage Internet : offrir un produit qui permettrait de la récurrence, et y rattacher un service exceptionnel.

Ensuite, nous devions évaluer le personnel en place. Nos employés avaient contribué à faire de Publipage une entreprise appréciée de ses clients et une entreprise profitable. Nous comptions bien être loyaux envers eux en leur permettant de s’impliquer et de progresser dans cette nouvelle direction.

Nous avons amorcé ce virage en offrant à nos clients les produits Internet développés par Groupe Pages Jaunes, notre fournisseur principal dans la publicité annuaires. Nous voulions demeurer fidèles à ce fournisseur, car il nous avait bien servi au cours des 15 années précédentes avec ses produits imprimés.

Cependant, il est vite devenu clair que Groupe Pages Jaunes ne développait pas ses produits Internet à un rythme pouvant répondre aux besoins des clients. Pire encore, Groupe Pages Jaunes avait pris une direction opposée en achetant, à gros prix, des concurrents dans le secteur de l’imprimé.

Rapidement, il s’est retrouvé en difficulté financière et a été obligé de restructurer sa dette. Nous devions alors trouver d’autres solutions et développer notre propre offre de produits Internet.

Mais comment s’y prendre ? Là était toute la question.

Devait-on développer notre propre plateforme de placement Internet ? Pas nécessairement, car ce marché était déjà bien servi. Il nous fallait à la fois recruter de nouvelles personnes et former nos employés actuels, tout en offrant des produits répondant aux besoins des clients au même rythme que nos clients avaient besoin d’Internet.

Au début, nous avons voulu nous associer à une agence qui était déjà implantée dans ce qu’il est dorénavant convenu d’appeler le « marketing interactif ». Et il n’y en avait pas des tas. Nous avons entamé des pourparlers avec une agence existante afin de l’acheter, mais les propriétaires, s’ils acceptaient de céder leurs actions, refusaient de continuer à y travailler. Cela ne nous arrangeait pas, car Publipage ne possédait pas ce savoir-faire. Nous ne voulions pas simplement acheter une autre agence, nous voulions apprendre et partager mutuellement nos connaissances.

Nous avons finalement constaté qu’il n’y avait qu’une façon d’aller de l’avant : développer notre propre identité Internet et proposer une offre de produits et de services ori - ginale. Plus nous avancions dans notre planification, plus nous étions convaincus que, quand le moment viendrait, nous serions en mesure de proposer à nos clients une solution de rechange efficace qui nous permettrait de continuer à les appuyer et à gérer leur budget. Mais encore fallait-il trouver le produit qui nous démarquerait de la concurrence.

Nous avons alors décidé de bâtir notre propre équipe en embauchant des gens ayant l’expertise requise. De là, il serait possible de transférer l’expérience acquise et de former les employés que nous avions. Cependant, cette avenue s’est rapidement avérée une impasse. Disons que ce que nous offrions à nos clients était encore trop embryonnaire pour être convaincant.

Ensuite, nous avons envisagé la possibilité de sous-traiter notre volume avec une importante agence de marketing interactif qui avait déjà fait ses preuves dans ce milieu. Mais là, il y avait deux problèmes majeurs. D’une part, cela signifiait qu’à moyen terme, nous perdions le contrôle sur nos propres clients. Pourquoi devraient-ils continuer à faire affaire avec Publipage, qui ne serait finalement qu’un intermédiaire ? D’autre part, la deuxième complication était plus subtile, mais tout aussi sérieuse. Nous nous sommes en effet rendu compte que la culture d’entreprise qui régnait chez Publipage était très différente de celle qui existait dans ces autres agences. Pour nous, le service à la clientèle était le fondement même de notre entreprise. Or, nous n’avons jamais senti ce même empressement auprès de ceux que nous avons approchés.

C’est alors que, un peu par hasard, nous avons entendu parler de deux jeunes entrepreneurs, Alexandre Sagala et Jean- François Buist, qui avaient développé une plateforme de marke - ting relationnel à la fois avant-gardiste et unique en Amérique du Nord. Leur jeune entreprise, Alsa Marketing, était prête à commercialiser cette plateforme. Mais comme c’est le cas dans bien des jeunes entreprises, leur réseau de contacts et leur structure opérationnelle n’étaient pas développés.

Hélène a pris contact avec eux et a rencontré les deux jeunes entrepreneurs en question. Dans leur domaine, on peut vraiment les qualifier de surdoués. Ils travaillaient sur leur concept depuis près de deux ans et ils ouvraient des possibilités exceptionnelles même s’il restait du travail à faire pour mener le dossier à terme. Les discussions avec Alexandre et Jean-François se sont très bien déroulées et nous avons surtout aimé leur sens de l’opportunité. Combien de fois rencontrons-nous des gens qui, devant une occasion d’affaires, ont le réflexe de reculer en disant que leur entreprise est sur le point de connaître le succès après des années d’investissements en temps et en argent ? Ils préfèrent continuer à faire cavalier seul plutôt que de s’unir à des gens qui leur permettront de grandir rapidement et efficacement.

De notre côté, il fallait accepter que nous ne serions plus propriétaires de notre entreprise à 100 %. Du même coup, toutefois, la perspective de croissance était augmentée de façon exponentielle. En fait, la situation pouvait se résumer ainsi : ils possédaient une plateforme de marketing interactif dont la conception était suffisamment avancée pour être utili - sable dès maintenant, et nous avions les clients qui leur manquaient pour continuer leur développement et prospérer. C’est ce que j’appelle une situation… gagnant-gagnant!

En plus, Alexandre et Jean-François avaient d’instinct cette culture d’entreprise si importante à Publipage et qui met le client au coeur des préoccupations. Nos compagnies étaient à des points tournants de leur croissance. En 2011, Alsa Marketing et Publipage se sont associés, Alexandre et Jean- François devenant actionnaires minoritaires de la nouvelle entreprise qui gardait le nom de Publipage.

Nous étions maintenant prêts à offrir un produit unique aux clients désireux de faire une transition de leur budget imprimé vers Internet. Nous étions d’ailleurs convaincus que, à court et à moyen terme, le volet imprimé continuerait de générer les profits nécessaires en attendant que le développement du volet interactif ait pris sa vitesse de croisière. Je crois vraiment que nous avions les conditions gagnantes pour assurer la pérennité de l’entreprise, d’autant plus que l’on visait dorénavant le marché international. Les perspectives, autant pour nous que pour nos clients, étaient ahurissantes.

Publipage est encore aujourd’hui, pour l’imprimé, la deuxième plus importante agence du genre au Canada. Nous nous sommes fixés un objectif de trois ans pour devenir l’une des cinq plus grosses agences de marketing relationnel au Canada. Et nous y arriverons, car nous proposons quelque chose d’unique.

Au-delà de ces considérations, je pense que la croissance de Publipage correspond au modèle d’entrepreneuriat que l’on connaît au Québec. Comme c’est le cas pour de nombreuses entreprises, il aura cependant fallu faire deux ou trois erreurs avant de trouver enfin la formule gagnante. Je dis toujours que c’est lorsque les choses vont bien pour une compa - gnie, que les bénéfices entrent de façon constante et régulière, qu’il faut investir dans ce que sera demain. C’est ce que Publipage a fait.

Nous avons, Hélène et moi, préparé la relève. Publipage continuera après nous, avec les mêmes valeurs et le même souci du travail bien fait. Ça aussi, c’est préparer l’avenir.