Chapitre 4

Le Dragon acquiert de l’expérience

La mémoire est parfois étonnante dans tout ce qu’elle peut faire ressurgir comme détails. Ainsi, je me rappelle que mon patron chez Western Tires and Auto Supply, Karl Work, habitait près de Hawkesbury, en Ontario. Pourtant, il connaissait bien et aimait beaucoup Montréal. Mais il faut se remettre dans le contexte du temps. À l’automne 1968, la montée du nationa - lisme québécois prenait sa vitesse de croisière. Le Rassemblement pour l’indépendance nationale (RIN), fondé en 1963, acceptait, en 1968, sa dissolution pour s’intégrer au Parti québécois qui venait d’être créé. La question de la séparation entre le Québec et le reste du Canada était dans tous les discours et faisait très peur aux anglophones de la province. Alors, comme beaucoup d’autres Anglo-Québécois, Work prenait un peu ses distances.

Bref, un lundi du mois de septembre 1968, je me suis rendu au siège social de Western pour ma première journée de travail. L’édifice était situé sur la 52e avenue, à Lachine. On y trouvait les bureaux administratifs et l’entrepôt qui alimentait les magasins. Évidemment, comme c’était un peu la norme à l’époque, la réunion s’est entièrement déroulée en anglais. J’y ai fait la connaissance de deux autres superviseurs, Jack Laurin et Bob Finley, qui m’ont parlé un peu de leur expérience et de ce qui m’attendait. Ce matin-là, on m’a mis tout à fait à l’aise et je dois dire que j’étais content de ma décision. Ce changement, j’en étais certain, serait à la fois salutaire et très avantageux pour ma carrière.

Dans l’après-midi, on m’a indiqué les magasins dont j’aurais la supervision. Il faut comprendre que Western avait deux types de succursales : les franchisées et les corporatives. C’était de certaines de celles-ci dont je devrais m’occuper. On m’a confié les magasins de la rue de L’Église, à Verdun16, et de la rue Jean-Talon, à Montréal. J’étais aussi responsable de deux succursales de la ville de Québec et d’une autre à Sudbury, dans le nord de l’Ontario. Enfin, je devais diriger l’établissement en construction au Centre Laval, dans la ville du même nom.

Le défi était enthousiasmant. Pendant les semaines et les mois qui ont suivi, j’ai appris beaucoup de choses, très diffé rentes de celles que j’avais connues chez Eaton. À la base, il était toujours question de commerce, mais les pièces d’automobiles et les chemises ont peu de choses en commun. Prenez simplement le langage. Au tournant des années 1960, tout le vocabulaire qui concernait les voitures et les pièces de rechange était en anglais. La francisation allait venir plus tard. On parlait alors de windshield et non de pare-brise, de spark plugs plutôt que de bougies d’allumage, de tires et non de pneus.

Et il y avait plus. La mentalité des employés était totale ment différente. Il y a, vous en conviendrez, très peu de similitudes entre une vendeuse de chez Eaton et un mécanicien de Western. Disons que les mécanos parlent un peu plus «cru»…

Cela dit, je me rendais compte que mes années passées dans le commerce de détail avaient été profitables, même s’il me restait du chemin à parcourir. L’expérience acquise chez Eaton avait été mon université du commerce de détail. Ainsi, toute la question du respect de la clientèle, de la qualité du service, de la propreté était, et est encore aujourd’hui, au centre de mes priorités et de la réussite de toute entreprise.

L’autre aspect qui me semble universel, ce sont les relations avec les employés. J’ai toujours été convaincu que ces derniers sont la force d’une entreprise. Il faut non seulement les respecter, mais il faut réussir à créer un esprit d’équipe où tout le monde comprend son rôle et son importance. C’est un point sur lequel j’ai toujours été intraitable. À mon sens, il faut que les responsables fassent en sorte que les employés s’amusent et aiment leur travail. C’est la clé qui permet d’offrir un bon service aux clients et de maintenir leur fidélité à l’entreprise.

Outre ces considérations d’ordre général, Western m’a permis d’apprendre deux choses essentielles. D’abord, pour la première fois, je participais activement à tout mettre en place pour l’ouverture d’un nouveau magasin, soit celui de Laval. Il s’agissait non seulement d’un nouveau magasin, mais aussi l’un des premiers situés dans un centre commercial. Il faut se rappeler que les centres d’achats, comme on disait, apparaissaient tout juste au Québec. On affirmait qu’ils constituaient l’avenir du commerce de détail. Au début des années 1960, les centres commerciaux se sont multipliés et sont devenus de plus en plus imposants. Le Centre Laval était l’un d’eux.

Ouvrir un nouveau magasin représente un travail colossal. Comme il s’agissait d’un établissement corporatif relevant directement de Western, il y avait un certain nombre de produits de base qu’il fallait offrir. Mais, pour tous les autres, nous devions faire des choix en fonction de la clientèle que nous voulions rejoindre. La banlieue, où tout le monde possédait au moins une voiture et souvent deux, devenait un lieu de prédilection pour un magasin offrant mécanique et pièces d’autos.

J’ai consacré beaucoup de temps à cette succursale, mais j’avais cinq autres magasins que je visitais très régulièrement. Je m’y rendais aussi souvent que possible. Je considérais important d’être connu et impliqué dans le développement de chacun d’entre eux. Bien entendu, je visitais plus souvent ceux de la région de Montréal, mais je me rendais aussi fréquemment dans les établissements de Québec et de Sudbury. Et ce fut ma deuxième grande leçon, car, grâce à ces déplacements, j’ai acquis la notion des distances et de la géographie en affaires.

En fait, j’adorais cette obligation de rendre visite aux magasins dont j’assumais la supervision. C’était la première fois que mes fonctions m’amenaient à l’extérieur de Montréal, mais ce ne serait pas la dernière fois. Or, voyager n’est pas toujours facile. Je ne parle pas seulement ici des impératifs familiaux qui obligeaient mon épouse à mettre les bouchées doubles avec les enfants et la maison. Le transport, à lui seul, est quelquefois préoccupant. Et il faut se rendre à destination, peu importe les conditions.

Ainsi, j’allais par avion au magasin de Sudbury une fois par mois. Mais il m’est arrivé, au moins une fois, d’être obligé de m’y rendre d’urgence. C’était en 1969, si mes souvenirs sont exacts. Le gérant en poste m’avait contacté, totalement paniqué: ses trois mécaniciens venaient de remettre en même temps leur démission. C’était un vendredi en fin de journée.

Sudbury est une ville minière où INCO est la principale entreprise et le plus gros employeur. INCO, pour International Nickel Company of Canada, est un joueur de premier plan mondialement. Évidemment, pour les citoyens de Sudbury de l’époque, obtenir un emploi dans cette usine assurait leur avenir. Tous les travailleurs rêvaient d’y obtenir un poste. En 1969, INCO venait de procéder à l’embauche de nouveaux employés, dont des mécaniciens, pour s’occuper de sa flotte d’engins lourds. Les trois mécaniciens du magasin de Sudbury avaient postulé et obtenu un emploi.

Inutile de dire qu’un garage sans mécanicien est moins efficace. Il fallait donc que je me rende immédiatement dans le nord de l’Ontario pour prendre, avec le gérant, les mesures qui s’imposaient. Mais voilà, Air Canada était en grève et il fallait que je sois à Sudbury le lundi matin, avant l’ouverture du magasin.

Le samedi, j’ai quand même téléphoné à Air Canada pour savoir si un autre transporteur assurait la liaison Montréal- Sudbury. On m’a suggéré la Georgian Bay Airways, dont je n’avais jamais entendu parler. Cette compagnie effectuait une liaison Ottawa-NorthBay-Sudbury. Nécessité faisant loi, j’ai contacté ce transporteur et appris qu’il y avait un vol qui partait le lendemain. J’ai réservé une place et j’ai quitté Montréal en auto pour aller à Ottawa. Le dimanche, je me suis rendu au comptoir de la compagnie à l’aéroport pour régler les détails. Je me suis alors informé sur le type d’appareil utilisé. Un Beechcraft Super 18, m’a-t-on appris. Un bimoteur développé durant l’entredeux- guerres et qui avait donc plusieurs années, pour ne pas dire plusieurs décennies. Tout ce que je peux vous dire, c’est que l’avion ne payait pas de mine.

Nous étions 12 passagers, probablement des gens aussi pressés que je l’étais, quand on nous a fait monter à bord. Nous occupions toutes les places dans l’avion. J’ai eu ma première surprise quand le pilote et le copilote sont entrés. Comme c’était un petit appareil, ils sont passés à côté de nous et j’ai remarqué qu’ils avaient l’air d’adolescents. « Et puis après? m’étais-je dit. Ils sont sûrement compétents. »

Enfin, nous nous sommes préparés pour le décollage. Les moteurs rugissaient et l’appareil avançait sur la piste. Je me suis rendu compte assez rapidement que quelque chose clochait, car l’avion ne levait pas. Avant d’atteindre le bout de la piste, le pilote a mis les freins et l’avion a rebroussé chemin. On ne nous a donné aucun mot d’explication. Revenu au point de départ, autre surprise. J’ai alors vu par le hublot un mécanicien qui ajoutait ce qui semblait être de l’huile dans l’un des moteurs. Rien de rassurant. Puis nous avons retenté le coup.

Dans quoi m’étais-je donc embarqué?

Cette fois, le décollage a réussi et, dans un bruit d’enfer, l’avion a pris l’air. Et quand je dis prendre l’air, c’est dans tous les sens du terme. Le vent entrait dans la carlingue par des espaces autour de la porte. Nous étions non seulement très nerveux, mais gelés, même si on ne volait pas trop haut, l’avion n’étant pas pressurisé. Pour le confort, on repassera.

Le vol jusqu’au premier arrêt, à North Bay, a été un calvaire. Nous étions convaincus que nous allions nous écraser. Si bien qu’après la première escale, aucun des passagers n’a voulu continuer jusqu’à Sudbury. Nous avons préféré prendre des taxis et faire le reste du voyage par voie terrestre. Je suis donc arrivé à destination très tard en soirée.

Je me suis directement rendu à l’hôtel President, où je logeais habituellement lors de mes visites. La nuit a été courte et, à sept heures, j’ai rejoint le gérant au magasin. Il fallait prendre des mesures. Nous avons d’abord convenu de poser une affiche indiquant que le service mécanique était temporairement fermé. Puis il fallait trouver une solution pour combler les trois postes vacants.

J’ai suggéré de prendre le taureau par les cornes et de préparer une pancarte annonçant que Western était à la recherche de trois mécaniciens d’expérience. Puis nous sommes allés nous installer avec notre affiche devant l’entrée des employés de l’INCO pour rejoindre rapidement des candidats potentiels. L’annonce précisait aussi le salaire, que j’avais augmenté substantiellement par rapport à ce que l’on payait avant. Eh bien, imaginez-vous que, finalement, nous avons réengagé les trois mécaniciens qui avaient quitté leur poste la semaine précédente ! Dès le lundi suivant, ils étaient de retour au boulot où ils sont ensuite restés des années. La crise était résolue.

Ce problème étant réglé, il fallait que je rentre à Montréal. Il n’était pas question de prendre le même appareil que celui qui m’avait fait tellement peur quelques jours plus tôt. J’aurais préféré rentrer à pied… Cette fois, j’ai été chanceux. Quand j’ai contacté la compa gnie aérienne, on m’a annoncé qu’un tout nouvel avion venait d’être mis en service, un Cessna de cinq passagers, si je me souviens bien. Le vol de retour s’est effectué rapidement, confortablement et, surtout, en toute sécurité…

Les choses ont commencé à changer pour Western en 1970, quand la pétrolière Gulf Canada a acheté la compagnie. Gulf a d’abord changé toute la haute direction pour y placer son propre personnel. Vic Bracka et Bob Fyfe ont pris les commandes à la place de Karl Work et Seb Sinclair. Quant à West Winter, il est parti pour aller travailler à Whitby, sa ville natale, en Ontario. La tradition de l’entreprise s’est complètement modifiée. Pour Gulf, l’important était de vendre de l’essence. Les pièces et les pneus demeuraient anecdotiques. Les conséquences de cette transaction se sont fait sentir très rapidement. Tout le secteur des pièces et du service a baissé. J’avais l’impression que ce rayon était, pour les nouveaux dirigeants, un simple amu - sement. Ils ne possédaient pas l’expertise pour le développer et ne s’y intéressaient pas vraiment.

Par exemple, ils ont un jour entendu parler d’une machine électronique, faite aux États-Unis, qui permettait de poser rapide ment des diagnostics sur les problèmes des voitures. Elle était fabriquée par Bear Equipment, si je ne me trompe pas. Les nouveaux propriétaires ont décidé de s’en procurer une et de l’installer à notre succursale de Verdun. Auparavant, ils m’ont envoyé passer quelques jours à Moline, près de Chicago, pour y recevoir une formation.

Bilan : l’opération n’a pas vraiment fonctionné. La machine coûtait très cher et la technologie n’était, je crois, pas tout à fait au point pour l’utilisation que nous voulions en faire. Si bien qu’il a été impossible de la rentabiliser. Mais ce fait n’a jamais semblé troubler les membres de la direction. Ils avaient leur Diagnostic Center et ça leur suffisait.

J’étais chez Western Tires and Auto Supply depuis près de trois ans et je considérais que j’en avais fait le tour, parti culièrement depuis l’arrivée des nouveaux propriétaires. J’y avais appris beaucoup sur les magasins corporatifs, sur l’ouverture de nouvelles succursales, sur la supervision d’établissements, sur les déplacements fréquents et sur cette clientèle particulière que sont les automobilistes. Pour suivre le plan de carrière que j’avais imaginé et qui prévoyait que je devais rester environ trois ans à chaque endroit, il me fallait changer d’horizon de nouveau. Et c’est là que la vie a, encore une fois, été bonne pour moi.

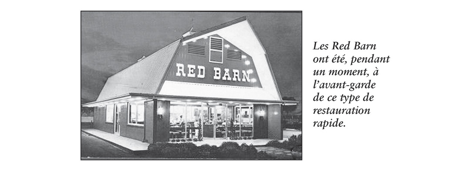

Un jour, l’ex-président de Western, Seb Sinclair, m’a contacté. Après son départ, il avait décidé d’acheter et de développer la franchise des restaurants Red Barn au Québec. Il m’a expliqué qu’il s’agissait d’une chaîne de restauration rapide qui s’étendait rapidement aux États-Unis et dans le reste du Canada, et qui concurrençait directement tous les McDonald’s et Harvey’s de ce monde.

Je crois qu’il m’a fallu deux minutes pour accepter ce nouveau défi. Ma vie professionnelle allait prendre un nouveau tournant.

* * *

La chaîne Red Barn avait été fondée aux États-Unis en 1961. Elle avait grandi rapidement et, au début des années 1970, elle comptait entre 300 et 400 établissements dans 19 États américains ainsi que dans le sud de l’Ontario, dans quelques autres provinces canadiennes et en Australie. On y offrait bien entendu des hamburgers (dont le Big Barney, que l’on m’a dit être le prédécesseur du Big Mac), des frites toujours fraîches et non congelées, mais aussi du poulet et même du poisson frit. Ce fut aussi la première chaîne où il était possible, dans certains restaurants, de trouver un bar à salades libre-service. Je n’en savais encore rien, mais j’entrais dans un tout nouvel univers.

Monsieur Sinclair m’a proposé un bureau dans l’édifice de la Standard Life, situé au coin des rues de la Montagne et Sherbrooke, à Montréal. L’une de ses autres entreprises y était déjà installée. Mon mandat était de m’occuper du développement des restaurants Red Barn au Québec, où il n’en existait aucun. En réalité, il y en avait deux, mais ils se trouvaient dans la région de Hull, que les Canadians considéraient comme faisant partie de l’Ontario, c’est-à-dire comme une banlieue d’Ottawa.

Je devais donc développer les bases de cette chaîne au Québec, en commençant par la région de Montréal. Un travail de longue haleine puisque tous les restaurants Red Barn appartenaient à des franchisés qui devaient respecter les politiques de la maison mère. Et au Québec, tout était à faire ! Il fallait d’abord trouver des terrains vacants où il serait possible de construire et recruter des franchisés.

Or, trouver des terrains n’est pas si facile. L’emplacement d’un établissement de cette nature doit répondre à de nombreux critères. Par exemple, il vaut mieux un endroit situé sur le côté de la rue qui est généralement celui du retour à la maison. L’idée est de faciliter la vie du père ou de la mère de famille qui rentrent au domicile après le boulot et qui n’ont pas envie de préparer le souper. Ils n’ont pas le moindre détour à faire. Ils n’ont qu’à arrêter au restaurant et le tour est joué. J’ai ainsi appris que tout, ou presque, est prévu.

En même temps, il fallait que je me familiarise avec le système de Red Barn et que j’en comprenne les règles ainsi que la philosophie d’entreprise. J’aurais à superviser, du moins temporairement, des restaurants situés dans l’est de l’Ontario (qui incluait ceux de l’ouest du Québec). Mais avant tout, je devais être formé.

Le siège social de Red Barn était situé à London, en Ontario. Je m’y suis rendu pendant quelques jours. Le temps de faire un simple survol pour me donner une idée de l’ampleur de mon ignorance. À London, j’ai rencontré un franchisé qui possédait des établissements à Toronto, dont un sur la rue Keele, près de la 401. J’ai travaillé dans cette succursale pour apprendre tous les rudiments de ce type de restauration… et c’est vraiment là que j’ai compris la restauration rapide.

J’ai pu travailler à tous les postes, depuis l’entretien jusqu’à la caisse, en passant par le service au comptoir et la cuisson des repas. Le slogan publicitaire des restaurants Red Barn se résumait en trois mots : « Service, Qualité, Propreté ». Et tout le monde, depuis le président jusqu’aux commis, devait le respecter. Pour vous donner une idée, j’ai passé une journée complète pendant ma formation à Toronto à enlever la gomme sous les tables. Je n’imaginais pas que tant de clients laissaient leur gomme làdessous. Aujourd’hui encore, quand je veux savoir si un restaurant applique une politique de propreté, je passe ma main sous la table. Si j’y trouve des morceaux de gomme collés et séchés, j’ai ma réponse. J’ai été initié à la dure, mais l’apprentissage a été extrêmement efficace et profitable.

De retour à Montréal, j’ai commencé à travailler pour trouver des emplacements pour les futurs restaurants. Au début, je passais environ deux jours par semaine à rencontrer des agents d’immeubles et à visiter des terrains sur lesquels je préparais des rapports en prévision du développement. À l’époque, nous nous étions demandé si le nom Red Barn devait être conservé au Québec. La question de la langue était particulièrement épineuse au début des années 1970. Robert Bourassa était alors premier ministre d’un gouver nement libéral et il subissait d’énormes pressions des nationa listes pour faire respecter le fait francophone. Les plus vieux se souviendront du Bill 63 qui visait à promouvoir la langue française. Il prévoyait, entre autres, de consacrer le libre-choix dans l’enseignement de la langue d’instruction, ce que refusait férocement une bonne partie de la population.

D’importantes manifestations avaient eu lieu dans les grandes villes québécoises. À Montréal, l’escouade policière antiémeute, formée quelques années auparavant, lors des émeutes du traditionnel défilé de la Saint-Jean-Baptiste en 1968 et 1969, avait dû intervenir à de nombreuses reprises. Finalement, ce projet de loi a été remplacé par la loi 22, qui a été suppléée à son tour par la loi 101 quand le Parti québécois a pris le pouvoir en 1976.

Dans ce contexte, le choix du nom des futurs restaurants prenait un sens particulier. J’étais de ceux qui estimaient que l’appellation devait être adaptée et je favorisais celle de la «Grangette rouge ». Mais cette option n’a pas été retenue. Les dirigeants préféraient l’uniformisation du nom dans toute l’Amérique. Finalement, je crois qu’ils ont eu raison.

Toutefois, au fil du temps, toute cette discussion autour du nom des restaurants a été vaine car, à cause de problèmes essentiellement économiques, aucun restaurant Red Barn n’a ouvert ses portes au Québec, exception faite de ceux de Hull et Gatineau, lesquels étaient déjà ouverts à mon arrivée. Il n’em - pêche que lors de mon arrivée avec Red Barn au Québec, l’espoir de développer la bannière était non seulement bien vivant, mais tout à fait réel. Mais comme je l’ai précisé, je devais aussi superviser plusieurs établissements dans l’est de l’Ontario. C’est finalement cette tâche qui a occupé tout mon temps.

Mon horaire était relativement simple. Étant donné que le dimanche soir était toujours un des moments les plus achalandés de la semaine pour les restaurants, je quittais la maison en début d’après-midi pour me rendre au Red Barn de Cornwall, où je passais la soirée. Je prenais ensuite une chambre d’hôtel dans le coin et j’allais, le lendemain, dans la région d’Ottawa où il y avait trois restaurants en plus de ceux de Hull et de Gatineau. De là, je continuais ma visite en me rendant à Kingston, puis à Belleville, et je terminais souvent ma semaine en passant par le siège social de London. Bref, pendant plusieurs mois, j’étais très rarement à la maison.

Quand j’entrais dans un restaurant, il m’arrivait régulière - ment de m’installer directement derrière le comptoir et de servir les clients. Je parlais aussi beaucoup aux gens. Je leur demandais s’ils étaient satisfaits, si la nourriture était bonne, s’ils appréciaient le service, si l’accueil était courtois, bref, je prenais le pouls. En discutant avec les clients et en les écoutant, je comprenais mieux leurs attentes et j’étais en mesure de voir quelles améliorations il était possible d’apporter pour répondre à leurs besoins.

Pour tout vous dire, j’en profitais aussi souvent pour passer la main sous les tables et faire mon inspection. Des fois que j’aurais trouvé quelque chose!

Rapidement, j’ai appris à distinguer, du premier coup d’oeil, les restaurants qui fonctionnaient bien de ceux qui devaient encore travailler pour atteindre les standards imposés. Par exemple, les normes établies prévoyaient la fréquence du changement de l’huile à friture et même le type d’huile à utiliser. Quand j’entrais dans un restaurant et que je sentais l’odeur de friture, je savais immédiatement que le franchisé étirait un peu la sauce. Je m’empressais alors de lui rappeler nos méthodes et il corrigeait la situation.

Je ne peux pas passer sous silence la crise d’Octobre 1970. La semaine au cours de laquelle les événements ont commencé, j’étais en tournée en Ontario. J’ai donc appris l’entrée de l’armée à Montréal par la radio, les journaux et des bulletins à la télé du Canada anglais. L’image que les médias transmettaient à l’extérieur du Québec était plus alarmante que celle qu’on avait de la situation du Liban ou de l’Irak. Nous entendions parler d’explosions et de soulèvements populaires. J’étais donc très inquiet, même si Louise me confirmait par téléphone que la province n’était pas en guerre. Les gens dans le reste du Canada en discutaient entre eux comme d’un drame historique doublé d’une tragédie humaine pour le pays.

Je peux vous garantir que lorsque je suis revenu à Montréal, je m’attendais au pire. Déjà, sur la route, en traversant la ligne qui délimite les deux provinces, le Québec et l’Ontario, j’étais certain de voir une différence dans le comportement des gens et même dans l’apparence du paysage. J’ai été extrême ment surpris de ne rien remarquer. « Ce sera un peu plus loin. Attends!» me disais-je. Je poursuivais ma route, anxieux de cons tater les dégâts et m’attendant à tout moment à être intercepté par l’armée.

Avait-on encore le droit de circuler vers Montréal?

Et toujours rien. Même en traversant Montréal, tout était normal. Mais où était ce chaos qu’on nous annonçait en Ontario ? Je me suis engagé sur le pont Champlain en direction de Brossard et j’ai vu que Montréal n’était ni à feu ni à sang.

Quand je suis finalement arrivé à la maison, j’ai demandé à mon épouse comment elle avait vécu ces tragiques épisodes. Elle m’a reconfirmé que la situation était effectivement grave, mais qu’il n’était pas question et qu’il n’avait jamais été question de soulèvement, de batailles dans les rues ou d’autres atrocités. J’étais bien obligé de la croire puisque je n’avais rien vu depuis que j’avais passé l’affiche « Bienvenue au Québec » quelques heures plus tôt.

C’est à ce moment que j’ai compris la distance qu’il y a parfois entre ce qui se passe au Québec et ce que l’on en comprend dans le reste du Canada. Et ce jour-là, cette diffé rence de perception et de réalité m’a paru terrible.

* * *

Quelques mois après mon entrée en fonction, je me suis retrouvé au siège social de London, où je devais présenter un rapport au patron de Capital Diversified Industries, compagnie qui dirigeait le système Red Barn au Canada. C’était un homme d’affaires expérimenté qui me plaisait beaucoup. Un homme chaleureux, sympathique et rieur qui possédait une solide expérience en administration. La journée de notre rencontre, il m’a appris qu’il y aurait, à la fin du printemps 1971, un congrès international de Red Barn à Las Vegas, aux États-Unis. Il avait décidé que je devais y participer. Je n’allais pas dire non à une semaine à Vegas…

Quelle semaine j’y ai passée ! Pour être tout à fait honnête, ce n’est pas dans ce genre d’événement qu’on apprend bien des choses. Ce voyage fut par ailleurs pour moi l’occasion de rencontrer d’autres responsables de Red Barn, de voir un peu où je me situais dans le peloton et de faire de la socialisation. Beaucoup de socialisation. À cette époque, tout le monde fumait et tout le monde prenait un verre, ce que j’ai aussi fait avec mes nouveaux amis. J’ai même eu le privilège, lors de mon séjour, d’aller voir Elvis Presley en spectacle. Il avait beau être en fin de carrière, quel artiste il était!

J’ouvre ici une parenthèse sur un point qui n’a rien à voir avec la restauration, ni même avec Las Vegas, mais plutôt avec le système de santé.

À la fin de mon séjour aux États-Unis, j’ai ressenti une vive douleur au ventre. En rentrant à Montréal, j’ai évidemment rapidement consulté un médecin. Il a diagnostiqué une hernie ombilicale et on a dû m’opérer. J’ai alors subi une anesthésie complète et je suis resté à l’hôpital pendant quatre jours avant qu’on me mette au repos pour les deux semaines suivantes.

Quinze ans plus tard, soit en 1986, j’en ai eu une autre. Cette fois, je suis arrivé à l’hôpital le matin, on m’a endormi pour l’opération, j’ai passé le reste de la journée à l’hôpital et je suis rentré à la maison le lendemain.

Encore une décennie plus tard, on m’a diagnostiqué une troisième hernie. Je me suis rendu à l’hôpital en matinée, on a « gelé » la partie à opérer, on a procédé à l’intervention et, en fin de journée, j’étais de retour à la maison.

Tout ceci pour dire à quel point l’évolution des techniques médicales a connu un développement prodigieux en moins de 25 ans. Je ferme la parenthèse.

* * *

J’ai adoré mon séjour chez Red Barn, car il m’a permis de mettre en place quelques programmes dont je suis très fier. Ainsi, un jour que j’étais au restaurant de Cornwall et que j’obser vais ce qui se passait, il m’est venu une idée : un hamburger se vendait environ 20 cents à l’époque et je cons tatais que la plupart des gens en prenaient deux, avec une frite et une boisson gazeuse. Or, la concurrence dans ce type d’établissement était féroce. « Eh bien, me suis-je dit, si on donnait un hamburger à nos clients ? On prendrait un pas d’avance sur la compétition… »

J’ai donc préparé une petite campagne publicitaire qui prévoyait l’insertion, dans le journal local, d’un coupon échangeable contre un hamburger gratuit chez Red Barn. Puis j’ai tenté de convaincre le propriétaire de se lancer dans ce projet. Ce n’était pas gagné d’avance, car tout ce qu’il voyait, c’est qu’il « donnait » de la nourriture à ses clients au lieu de la vendre. « Au contraire, lui ai-je répliqué, le client va venir chercher son hamburger gratuit et il en profitera pour en commander un autre. Il achètera aussi une liqueur et une frite, deux produits sur lesquels le restaurant fait un bien meilleur profit que sur un hamburger. Nous avons tout à gagner! »

Le propriétaire a accepté de tenter le coup. Un coupon a été imprimé dans l’hebdomadaire local et… la réponse a été démesurée. Les clients sont venus par dizaines, sinon par centaines, chercher leur hamburger gratuit. Comme je l’avais prévu, ils en profitaient pour acheter autre chose. Ce fut un succès monstre ! La réponse a été tellement bonne que les dirigeants de Red Barn, qui surveillaient de près toute l’opération, ont décidé d’étendre ce programme à tous leurs restaurants du Canada.

Toutefois, même si j’adorais ce que je faisais, après un an et demi, je restais sur mon appétit. Bien sûr, j’avais énormément appris sur la gestion des entreprises franchisées. J’avais aussi fait un chemin colossal pour tout ce qui concernait la restauration. Les succursales dont j’étais responsable se trouvaient toujours parmi les meilleures au Canada et j’étais fier de ces résultats. Mais l’une des raisons qui m’avaient poussé à accepter l’offre de Seb Sinclair avait été de mettre sur pied des restaurants Red Barn au Québec. J’en aurais ainsi appris davantage sur le volet immobilier des affaires. Mais plus le temps avançait, plus il devenait évident qu’aucune percée ne serait tentée au Québec.

Vers la fin de l’année 1972, le grand patron de Red Barn m’a contacté pour m’annoncer qu’il allait faire une tournée des magasins d’Ottawa. Ça lui arrivait à l’occasion et j’appréciais toujours la présence de ce gros et gentil bonhomme. Ce jour-là, il a décidé que nous pouvions nous rejoindre pour le lunch et il en profiterait pour me présenter un de ses amis, Bert Loeb. Je ne savais pas qui était cet homme d’une soixantaine d’années qui m’a accueilli avec chaleur.

Bert Loeb était très petit. Quand il était assis sur sa chaise au restaurant, ses pieds ne touchaient pas le sol, ce que je trouvais très amusant. Cependant, s’il n’était pas physiquement grand, l’homme était un géant dans le milieu de l’alimentation de la région d’Ottawa. Il était l’actionnaire principal des marchés d’alimentation M. Loeb Ltd. et il détenait certainement la part du lion dans ce secteur extrêmement concurrentiel. J’étais très impressionné, car j’avais devant moi un véritable homme d’affaires. Nous avons discuté pendant près de deux heures et le contact a été excellent. Il me semblait que nous nous compre nions. Avant de nous quitter, il m’a simplement dit : «Nous nous reverrons bientôt. »

Moins de deux semaines se sont écoulées avant que je reçoive un appel de sa part. Il m’a expliqué qu’il possédait à Montréal une division de son entreprise, connue sous le nom de Georges Painchaud Incorporé. Cette division était à la recherche d’un directeur de la mise en marché et il croyait que ça pouvait m’intéresser.

J’ai pris un peu de temps pour réfléchir, mais il était évident que j’étais fatigué de la restauration, qui m’obligeait continuellement à voyager. Depuis près de deux ans, je ne voyais presque plus ma famille et elle me manquait. Je me suis donc renseigné sur la compagnie Painchaud. J’ai appris qu’il s’agissait essentiellement d’un distributeur de produits non alimentaires et de produits alimentaires non périssables que l’on retrouvait en épicerie.

Outre les produits traditionnels en épicerie, Georges Painchaud fournissait toute une gamme de produits de beauté et de santé, et il était l’un des plus importants distributeurs de cigarettes au Québec.

Sa clientèle était composée de marchés d’alimentation non affiliés à une bannière, comme les épiceries du coin, mais aussi quelques grandes surfaces comme les supermarchés Les 4 Frères, que plusieurs Montréalais ont connus. Mais la véritable base de ce commerce était la cigarette.

J’ai surtout compris que c’était encore une nouvelle avenue qui s’ouvrait à moi. Jamais je n’avais touché à l’approvisionnement en alimentation et c’était un secteur qui m’attirait beaucoup. De plus, en travaillant à Montréal, je me rappro - chais de la famille, ce qui n’était pas négligeable. J’en avais d’ailleurs parlé à mon épouse, qui m’avait immédiatement et fortement suggéré de prendre le poste. J’ai attendu deux jours et j’ai téléphoné à Bert Loeb pour lui dire que j’acceptais sa proposition. Il ne restait qu’à finaliser les conditions d’emploi avec la direction à Montréal.

J’en avais également parlé à mon patron chez Red Barn pour lui annoncer la nouvelle. Au fond, il n’a pas paru surpris. Il savait que le développement québécois des restaurants n’aurait pas lieu et que je n’avais plus beaucoup de défis à relever dans cette chaîne de restauration. Il s’était aussi rendu compte que son ami Bert Loeb avait aimé notre rencontre et qu’il ne raterait pas l’occasion de me faire travailler pour lui.

Quelques jours plus tard, je me suis rendu chez Georges Painchaud Inc., au 5200, rue Ferrier, à Ville Mont-Royal, où se trouvaient les bureaux administratifs et l’entrepôt. J’ai rencontré Roger Baril, le patron de Loeb au Québec et grand responsable des trois divisions de l’entreprise, soit Georges Painchaud Inc. (pour Montréal), M. Loeb Limitée (pour Sherbrooke) et A & A Drouin (pour Amos). Roger Baril devait avoir dans la cinquantaine et portait une grosse moustache blanche. Il m’a immédiatement donné l’impression de quelqu’un de gentil et surtout de compétent. Il était accompagné de Bertrand Goulet, directeur général de Georges Painchaud Inc., et de Pierre Croteau, qui occupait le même poste mais pour la division Loeb de Sherbrooke.

Nous avons discuté pendant au moins une heure. J’ai parlé de mon expérience professionnelle et de mes aspirations. J’ai écouté mes interlocuteurs m’expliquer le fonctionnement de l’entreprise tout en précisant qu’ils savaient parfaitement ne pas être la plus importante entreprise dans le secteur de l’alimentation au Québec, mais qu’être la vraie deuxième, c’est parfois mieux.

J’aimais bien Bertrand Goulet, le responsable de Painchaud. Il devait avoir mon âge, bien que plus costaud que je ne l’étais. Il ressemblait au portrait-robot de celui qu’on ima gine être un homme d’affaires, ce qui ne l’empêchait certainement pas d’être très sympathique. Quant à Pierre Croteau, il était l’homme avec lequel j’avais le plus d’atomes crochus. C’est d’ailleurs lui qui, vers la fin de la réunion, s’était tourné vers Baril et lui avait dit qu’il voulait que j’aille à Sherbrooke pour y faire ma formation. La cause était entendue. On me confir ma les conditions d’emploi et je devins responsable de la mise en marché pour la division Georges Painchaud Inc.

Pierre était, je crois, un peu plus jeune que moi. C’était un colosse qui ressemblait plus à un bûcheron qu’à un épicier. D’ailleurs, il avait une passion pour la ferme et en possédait une dans la région de Warwick, où il se rendait aussitôt qu’il avait du temps. Pierre était quelqu’un de jovial qui, en tout cas j’en ai toujours eu l’impression, portait le complet par obligation, car sa cravate était éternellement défaite et son veston détaché. Et il fumait. Comme une cheminée. En fait, beaucoup plus que moi, qui étais pourtant un grand consommateur.

Malheureusement, moins d’un an après mon entrée chez Painchaud, Pierre a été atteint d’un cancer. Nous étions dans les années 1970 et les liens entre cette terrible maladie et la cigarette n’avaient pas encore été prouvés. Je suis allé lui rendre visite à l’hôpital. Peut-être ai-je été l’un des seuls de la division de Montréal à le faire. Je n’en sais rien. Toujours est-il qu’il a semblé heureux de me voir. Nous avons parlé et, sou dai - ne ment, il s’est mis à pleurer, comme s’il prenait conscience de la précarité de la vie. Heureusement, il s’est remis de son cancer et il est revenu au travail avec la même énergie qu’avant. Ce bref épisode a grandement contribué à nous rapprocher et nous sommes devenus d’excellents amis.

La semaine que j’ai passée à Sherbrooke a été extraordi - naire. Pierre m’a vraiment fait faire le tour de l’entreprise. J’ai passé une journée avec chacun des acheteurs qui m’expliquait toutes les ficelles de sa spécialité. J’ai donc appris les rudiments des rayons de la viande, de l’épicerie, des fruits et légumes, de tout ce qui concernait l’entrepôt. Puis j’ai passé ma dernière journée avec Pierre. Nous avons fait la tournée des magasins et des épiceries qu’il desservait. Cette visite a été, en soi, une expérience de vie. Pierre Croteau connaissait parfaitement tout son monde. Il connaissait surtout les trucs qui faisaient qu’une épicerie fonctionnait bien et qu’une autre éprouvait des difficultés. Je me souviens que nous sommes entrés dans un marché d’alimentation qui avait des difficultés. Pierre s’est discrètement approché de moi pour me dire : « Tu vois, ici, la viande ne marche pas très fort. C’est pas étonnant, regarde son comptoir. C’est sale. Le propriétaire doit corriger la situation et vite. »

Bref, j’ai passé une semaine géniale et, en l’espace de quelques jours, je suis tombé amoureux de l’alimentation.

Le monde de l’alimentation au Québec a toujours été un secteur où la compétition est impitoyable. Il y avait, dans les années 1970, deux grandes chaînes corporatives : Steinberg et Dominion. Il y avait aussi des épiciers qui avaient commencé à se regrouper quelques années plus tôt sous des bannières comme IGA, Provigo et Metro-Richelieu. Et il y avait aussi de nombreux indépendants.

Mais d’eux tous, Steinberg était certainement le plus fort et le plus dynamique. Monsieur Sam Steinberg a toujours été un innovateur en termes de service et de marketing. Il a été le premier à ouvrir des magasins grande surface offrant une quantité incroyable de produits. La seule présence d’un de ses magasins entrainaît souvent la fermeture de plusieurs petites épiceries locales, la clientèle préférant les grands espaces éclairés et accueillants.

Steinberg a aussi été le premier à lancer de véritables campagnes de fidélisation de la clientèle. Rappelez-vous les timbres Pinky. Votre mère ou votre grand-mère en a assurément collectionné. Ce sont également les supermarchés Steinberg qui avaient lancé la campagne des « prix miracles ». Dans le cadre de ce programme, Steinberg offrait des produits à des prix souvent inférieurs au prix coûtant des épiciers indépendants. L’influence de Steinberg était telle que des regroupements d’épiciers ont fait un lobbying important auprès du gouvernement afin qu’il prenne des mesures pour protéger les indépendants. De ces démarches étaient nées certaines pratiques restrictives. Par exemple, pour contrecarrer Steinberg, qui possédait sa propre boulangerie et vendait le pain à un prix dérisoire, un prix plancher a été adopté. Même chose pour la bière. Il a été impossible pendant plusieurs années pour les grandes chaînes corporatives, dont Steinberg, d’en vendre dans leurs établissements, ce qui protégeait les petits détail - lants. Bref, les luttes entre chaînes et épiciers indépendants étaient féroces.

Il ne m’a fallu que quelques semaines, après mon retour à Montréal, pour me sentir parfaitement à l’aise dans ce milieu. Et j’avais bien l’intention de jouer un rôle dans le développement de Georges Painchaud. L’occasion s’est rapidement présentée. Je vous l’ai dit, la vente de cigarettes constituait notre plus gros marché. Or, je me suis rendu compte qu’un acheteur colossal nous échappait : les pharmacies Jean Coutu. Mais oui ! À cette époque, les pharmacies avaient le droit de vendre des cigarettes et elles le faisaient allègrement. Les pharmacies du Groupe Jean Coutu étaient celles qui s’étendaient le plus rapidement et qui en vendaient probablement le plus.

J’avais un ami, Jacques Masse, qui était dans le secteur pharmacologique et qui connaissait bien Jean Coutu. Je l’avais rejoint pour lui demander d’intervenir en ma faveur et de m’orga - niser une rencontre avec monsieur Coutu. Ce qu’il a fait.

J’avais soigneusement préparé notre proposition et nous nous sommes rendus au bureau de Jean Coutu et de Louis Michaud, son associé d’alors. La rencontre a eu lieu au deuxième étage d’une des pharmacies du groupe, avenue du Mont-Royal, à Montréal. Jean Coutu était dans la quarantaine et portait déjà son inséparable sarrau blanc. J’ai bien l’impression que cette tenue a toujours été sa marque de commerce, l’emblème de ses liens avec les pharmaciens et le symbole de cette relation de confiance qui doit exister entre ces professionnels de la santé et leurs clients.

Fidèle à son habitude, Jean Coutu est immédiatement entré dans le vif du sujet :

— Alors comme ça, tu veux nous vendre des cigarettes, m’a-t-il dit en me regardant droit dans les yeux.

— Absolument. Et j’ai une proposition extraordinaire à vous faire. En fait, c’est le deal du siècle. Ni plus ni moins!

— J’ai hâte de t’entendre. Vas-y!

La proposition que nous lui faisions ne pouvait être meilleure. Nous étions prêts à lui vendre les cigarettes au prix coûtant. Comment pouvions-nous quand même faire un profit? Grâce au volume et au mode de paiement qui avait cours entre nous et les fournisseurs de cigarettes. En effet, les fabricants nous accordaient une ristourne de 2,5 % si nous payions en sept jours. Voilà où se trouvait le profit. Un profit minime, mais important considérant le volume.

Bien entendu, Jean Coutu et Louis Michaud ont été intéressés et ont accepté l’offre. Ils m’ont aussitôt commandé l’équivalent d’une remorque de 45 pieds de cartouches de ciga rettes à livrer à une nouvelle pharmacie située dans un ancien marché Dominion, toujours sur l’avenue du Mont-Royal. Un truc énorme.

— Excellent, ai-je répondu, le sourire aux lèvres. J’ima - gine que vous allez vous-même vous charger de la distribution à vos autres succursales?

— Pas du tout, a répliqué Jean Coutu. Ça, c’est juste pour cette pharmacie. Le reste de la commande sera passé bientôt…

Quand je vous disais que les pharmacies étaient de gros vendeurs de cigarettes ! Pour être franc, je n’en ai moi-même compris toute l’ampleur qu’à ce moment.

* * *

Au mois d’août 1975, nous avions organisé une importante réunion avec les responsables des marchés Union. Nous voulions leur faire une proposition afin de pouvoir devenir leur fournisseur attitré. Nous n’avions rien négligé pour notre présentation, à laquelle participaient Roger Baril, Bert Loeb et Bertrand Goulet. La rencontre a eu lieu dans un édifice du centreville de Montréal. Nous étions en négociation quand une secrétaire est venue me dire que mon épouse voulait me parler de toute urgence. Je me suis excusé et je suis allé lui téléphoner. Elle venait d’apprendre, de ma soeur, que mon père était décédé.

Je suis aussitôt parti pour la maison, où j’ai rejoint ma famille. Nous avons rapidement préparé un minimum de choses et nous avons pris la route pour Saint-Prosper. Mon fils Michel avait 10 ans et sa soeur, Marie-Claude, en avait 6. En route, je réfléchissais à ce qui avait pu se passer.

Mon père avait à peine 65 ans et avait vendu le magasin à mon frère Gérald en 1974, mais il y faisait régulièrement son tour. À la suite de la vente, il s’était acheté une petite maison à Batiscan, sur la rue Principale qui longe le fleuve (la fameuse route 2), où il s’était installé avec ma mère. Cependant, depuis quelques semaines, il n’était plus le même. Il maigrissait à vue d’oeil. De toute évidence, il était malade mais ne voulait pas en parler, même pas à ma mère. Toute la famille était inquiète.

Nous sommes arrivés à Batiscan vers l’heure du souper. Mes frères et soeurs y étaient déjà. Mon frère Gérald m’a alors appris que mon père était mort dans la maison familiale de Saint-Prosper, attenante au magasin. Vous vous souvenez qu’il faisait toujours une petite sieste en après-midi. Eh bien, c’est là, dans une chambre du haut, qu’il s’était enlevé la vie. Nous n’avons donc jamais su de quelle maladie il souffrait. Ma mère était évidemment bouleversée. Je pourrais même dire qu’elle était dévastée. Ils avaient été ensemble toute leur vie. Comme c’est souvent le cas, la disparition d’un des deux membres du couple laisse l’autre désemparé.

Mon père a été exposé pendant trois jours et tout le village est venu lui rendre hommage. Avoir été propriétaire du magasin général pendant tant d’années faisait de lui un personnage important. Les funérailles ont eu lieu à l’église de Saint-Prosper, qui était pleine à craquer. Il y avait non seulement les gens du village, mais aussi des amis et des connaissances de Batiscan et des autres villages du coin. Il y avait des marchands et des commerçants de toute la région, dont son grand ami Pierre Chayer, marchand de Saint-Stanislas.

Peu après le décès de mon père, alors qu’en famille nous nous rappelions certains souvenirs, ma mère m’a confié qu’il était daltonien. Ce fut toute une surprise, car je ne m’en étais jamais rendu compte. Mais son daltonisme expliquait enfin pourquoi mon père ne voulait jamais conduire en ville, où il y avait des feux de circulation. Il lui était impossible de distinguer le rouge du vert. Puis je me suis souvenu d’un détail qui ne concordait pas.

— Mais au magasin, ai-je rappelé à ma mère, il était reconnu par tout le monde comme étant l’expert en couleurs pour les peintures Sico. Comment alors pouvait-il proposer à un client cette couleur plutôt que telle autre que la personne trouvait trop foncée?

— C’est simple, m’a-t-elle répondu, il apprenait tous les numéros de code des peintures par coeur…

Ma mère a survécu à mon père pendant de longues années. Elle a habité dans la maison de Batiscan jusqu’en 2001. Elle a ensuite passé sa dernière année sur terre dans une résidence de personnes âgées à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Elle est décédée à l’Hôpital Saint-Joseph de Trois-Rivières et a été enterrée au cimetière de Saint-Prosper à côté de son mari.

* * *

L’une des leçons que j’ai retenues de ces durs moments de la vie, c’est que celle-ci reprend toujours ses droits. Elle nous entraîne ailleurs et nous oblige à passer à autre chose, ce qui est finalement pour le mieux.

J’étais donc rapidement retourné à mes fonctions chez Painchaud.

Plus les mois passaient, plus je prenais de l’expérience et plus j’étais à l’aise. J’avais constaté que 80 % de notre chiffre d’affaires provenaient de marchands «non banniérés», si vous me passez l’expression. Les marchés appartenant à des corporations, comme Steinberg et Dominion, ne pouvaient évidemment pas acheter d’autres grossistes. Ceux qui appartenaient à des bannières, comme IGA, Provigo et Metro-Richelieu, s’engageaient à faire la plupart de leurs achats à partir de leur regroupement. Il restait donc les indépendants ou les « non banniérés ».

Bien entendu, nous approchions régulièrement les épiciers membres d’une bannière pour leur offrir nos produits. Ils faisaient d’ailleurs souvent des entorses à leur protocole d’entente avec leur regroupement, principalement quand nos prix étaient meilleurs ou quand leur fournisseur attitré était en rupture de stock. Voilà pourquoi il était important, sinon essentiel, de leur faire connaître ce que nous pouvions leur offrir. Pour annoncer nos produits vedettes de la semaine, nous préparions un dépliant publicitaire dont je m’occupais. Je le préparais en étroite collaboration avec les acheteurs qui étaient sous ma responsabilité.

Ce dépliant était un outil important pour nous faire connaître et développer notre marché. Il était aussi capital sur un autre plan, car il devenait une autre façon de faire entrer de l’argent dans les coffres de la compagnie. En effet, un tel dépliant n’était, ni plus ni moins, que de la publicité. Or, la publicité, ça se paie. Quand nous avions, par exemple, négocié avec notre fournisseur l’achat d’une grande quantité d’un produit, nous pouvions ensuite lui proposer d’inclure ledit produit dans notre dépliant afin d’inciter nos propres clients à en acheter.

Évidemment, l’espace publicitaire pour promouvoir ce produit était vendu. Des prix avaient été déterminés selon le format de l’annonce et la page sur laquelle il était présenté.

Cela impliquait aussi qu’il fallait agir rapidement, car nos délais de production étaient généralement très courts. Je trouvais ça grisant. On faisait vraiment des affaires. J’adorais!

Toutefois, plus je regardais évoluer le monde de l’alimentation, plus je me disais que l’avenir appartenait aux épiciers regroupés autour d’une même bannière. Les marchés indépendants étaient, à mon avis, condamnés à plus ou moins court terme. Ils ne pourraient jamais concurrencer les grandes chaînes, ni ceux qui regroupaient leurs achats et leur publicité. En somme, j’avais un peu l’impression d’être dans les ligues mineures.

En un peu plus de deux ans chez Painchaud, j’avais appris l’histoire de l’alimentation au Québec. J’avais aussi compris l’importance du service à la clientèle, tant auprès du consommateur qu’auprès du grossiste. Je connaissais mieux les rouages de la mise en marché et ceux des négociations. Je m’étais découvert une vocation. De plus, l’alimentation s’ins - crivait parfaitement dans mon plan de carrière. Mais, avec Painchaud, je ne me sentais pas là où j’aurais dû être pour me réaliser pleinement.

Je me suis alors demandé si j’avais vraiment acquis tous les outils et toute l’expérience requis pour passer au niveau supérieur. Est-ce que je pouvais m’intégrer aux grands de l’ali mentation au niveau de la direction ? Plus je réfléchissais, plus je me disais qu’il me fallait trouver une étape intermé diaire. C’est alors que j’ai pensé aux coopératives. Les magasins Coop étaient, depuis longtemps, bien implantés dans plusieurs régions du Québec. Ils s’étaient récemment établis avec succès à Montréal sous le nom des marchés Cooprix, dont le premier établissement avait ouvert ses portes en juin 1969 sur la rue Legendre, dans le quartier Ahuntsic.

Comme tout finit par se savoir dans ce milieu, j’avais appris que la première vague de dirigeants de la Fédération des magasins Coop était vieillissante et qu’on commençait à regarder pour la relève. Le siège social de la Fédération se trouvait à Québec. Ce qui finalement était peut-être un atout. Les enfants étaient encore jeunes et il était possible qu’un déménagement à Québec, ville où le rythme de vie semblait moins exigeant qu’à Montréal, nous soit salutaire à tous.

J’ai donc pris le téléphone et j’ai contacté Benoît Morneau, le directeur général de la Fédération. Je ne le connaissais pas, et il ne savait rien de moi. J’ai décidé de foncer. Je lui ai dit que j’étais de Montréal et que je travaillais dans le monde de l’alimentation depuis deux ans comme directeur de la mise en marché chez Georges Painchaud. Évidemment, Benoît Morneau avait entendu parler de ce grossiste.

J’ai ensuite ajouté que j’étais à la recherche de nouveaux défis et que l’idée d’aller en relever un auprès de la Fédération des magasins Coop à Québec m’intéresserait beaucoup. Je lui ai donc demandé si nous pouvions nous rencontrer pour en discuter.

Je crois qu’il a été surpris. J’ai su plus tard qu’il était très rare qu’un individu bien installé à Montréal souhaite déménager à Québec. Dans le monde des affaires en général, comme dans celui de l’alimentation, les vraies activités se passaient à Montréal. Je ne dis pas cela pour dénigrer les gens de Québec. C’était sim - plement la constatation d’une réalité qui était profondément ancrée.

Bref, Benoît Morneau a accepté de me voir et d’écouter ce que j’avais à dire. Il était un homme d’affaires qui avait plusieurs cordes à son arc. En plus d’être le directeur général de la Fédé - ration, il possédait deux supermarchés Monoprix et un hôtel à Bernières, dans la région de Québec. C’est d’ailleurs dans cet hôtel qu’il m’a donné rendez-vous à la fin du printemps 1975.

Benoît Morneau était un gros monsieur, du genre bon vivant qui ne devait pas se refuser beaucoup de gâteries et qui faisait, de toute évidence, peu de cas de sa santé. Il avait certainement plus de 60 ans et arborait une énorme moustache. Il était sympathique, mais ma première impression fut celle d’être face à un « gamikeux ».

Le directeur général parlait beaucoup. Pendant une heure, il m’a donné un cours sur la Fédération et sur l’implantation des magasins Coop au Québec, particulièrement dans l’est de la province et plus spécifiquement encore dans le Basdu- Fleuve et en Gaspésie. Il m’a expliqué qu’il songeait à se retirer et qu’il préparait sa relève. En fait, il l’avait déjà trouvée en la personne de Marc Delisle. Mais il a ajouté que c’était lui qui prenait encore toutes les décisions.

Il m’a également parlé de la structure de la compagnie, m’informant que le président du conseil d’administration de la Fédération était un chanoine et que le conseil lui-même était essentiellement composé de représentants de syndicats, car la Fédération était largement syndiquée. À mon avis, cela impliquait aussi que le conseil d’administration ne connaissait pas grand-chose à l’alimentation.

Il a ajouté enfin qu’il souhaitait que l’on mette en place des programmes de marketing dans tous les magasins Coop, comme ça se faisait dans les grandes bannières de l’alimentation. Il a précisé qu’aucun plan de ce genre n’existait à la Fédération, car les magasins étaient très indépendants et très autonomes. Bref, il m’a fait part de ses projets et de ses attentes, comme s’il considérait déjà que j’étais en poste. Il m’a vraiment laissé entendre que la Fédération des magasins Coop serait intéressée à engager quelqu’un de Montréal qui avait mon expérience. Je lui ai dit que j’irais visiter des magasins Coop afin de me rendre compte par moi-même de la situation.

Et c’est sur ces mots que nous nous sommes laissés. J’avais la certitude que j’avais un emploi à la Fédération si je le voulais.

Mais est-ce que je le voulais?

La semaine suivante, j’ai donc pris la route et j’ai fait le tour des magasins du Bas-du-Fleuve. Ces magasins étaient très propres et ils offraient des produits de qualité. J’ai continué mon voyage en visitant des établissements du Saguenay- Lac-Saint-Jean, de Chicoutimi et de Roberval, et je suis revenu à Montréal. L’impression générale que me laissait cette inspection était très positive. Les magasins Coop étaient de véritables institutions dans leur localité respective.

J’ai ensuite parlé de mon projet avec ma famille.

Louise n’était pas très chaude à l’idée que je quitte mon emploi pour que nous déménagions à Québec en nous lançant dans une nouvelle aventure. Mais elle préférait nettement cela à la possibilité que je parte à mon propre compte. Bref, ce nouveau départ l’inquiétait, mais elle s’y ralliait. D’autant plus que pour elle, avec son métier d’infirmière, elle était certaine de trouver un emploi dans un hôpital de Québec.

La pilule a été un peu plus dure à avaler pour les enfants. Ils étaient encore très jeunes et tous leurs amis se trouvaient près de la maison qu’ils avaient connue pratiquement toute leur vie. Ils avaient leurs habitudes, leur école, et ils connaissaient bien le secteur. En un mot, ils n’étaient pas enthousiastes à tout quitter. Mais plus j’y pensais, plus j’étais certain que le défi des coopératives était le meilleur. Et quand je suis convaincu, je peux être très persuasif et devenir un excellent vendeur. J’ai donc, je crois, trouvé les mots et les arguments pour que tout le monde se rallie de bonne grâce.

Je suis ensuite allé rencontrer Pierre Croteau qui, entre - temps, était devenu mon patron. J’étais, je vous le rappelle, très ami avec lui.

— Écoute, lui ai-je dit, je peux avoir un poste à la Fédération des magasins Coop à Québec. Ça me tente beaucoup.

— Voyons! s’est-il exclamé, surpris. Tu es bien plus intelligent que ça. Il ne faut pas que tu mettes les pieds làdedans. C’est syndiqué jusqu’au bout des doigts. En plus, ils n’ont pas de prise sur leurs magasins. Qu’est-ce que tu as à gagner?

Mais mon choix était fait. Pierre a tout tenté pour me convaincre d’abandonner le projet. Il m’a même offert le poste de directeur général à la division Loeb de Sherbrooke. Mais, je le répète, j’avais tranché et je ne voulais surtout pas déménager à Sherbrooke.

Pierre savait que ce poste à la Fédération n’entrait d’aucune façon en concurrence avec Painchaud. Nous n’avions ni le même territoire ni les mêmes clients. Il m’a enfin regardé avec un sourire et m’a demandé :

— On va rester amis quand même ? — Bien sûr, lui ai-je aussitôt répondu. On va continuer de se voir aussi souvent que possible.

Voilà comment j’ai commencé mon dernier mois à l’emploi de Painchaud. Un mois pendant lequel j’ai été un peu la risée de mes camarades. Comme on dit, ils se sont bien payé ma tête. On se moquait gentiment de ma décision. C’était de bonne guerre. J’aurais probablement fait la même chose.

Il ne me restait plus qu’à régler certains détails avec Benoît Morneau de la Fédération. Et quand je dis détails, je suis un peu en dessous de la vérité. Bien entendu, on m’avait offert le poste de directeur de la mise en marché, mais nous n’avions jamais discuté des conditions d’embauche. Je lui ai téléphoné et je lui ai dit que j’étais prêt à entreprendre une carrière à la Fédération. Je lui ai parlé du salaire que je souhaitais obtenir et j’ai ajouté que je voulais une voiture, une Chrysler Cordoba, le tout nouveau modèle… Et il a accepté.

Il ne nous restait plus qu’à déménager à Québec.