Chapitre 5

Le Dragon à la Fédération des magasins Coop

Ces quelques semaines d’intérim entre les deux emplois m’ont, bien entendu, permis de fermer certains dossiers chez Painchaud, mais elles m’ont surtout laissé un peu de temps pour veiller aux détails du déménagement. Il ne s’agissait pas simplement de moi. Toute la famille était impliquée. Il fallait préparer la maison de Brossard et la mettre en vente, et nous devions en trouver une autre à Québec. De plus, comme le démé - nagement ne s’effectuerait probablement pas avant l’automne, alors que l’école serait déjà commencée, il fallait inscrire les enfants dans de nouvelles institutions d’enseignement.

Pour notre maison, qui était la première partie de l’équation, tout s’est réglé très rapidement. Elle a été mise en vente et un acheteur s’est bientôt présenté, nous offrant environ 42 000 dollars, ce qui était finalement la somme que nous espérions obtenir. Et, comme le monde est petit, je me suis rendu compte que j’avais travaillé avec l’épouse du futur propriétaire quand j’étais chez Eaton. J’ai toujours été étonné de voir comme la vie fait se croiser les routes de gens qui ne croyaient plus jamais se revoir.

Il fallait, simultanément, penser à la deuxième partie du problème : acheter une résidence à Québec. Comme j’allais parfois faire un tour aux bureaux de la Fédération des magasins Coop, j’en profitais pour visiter des maisons. J’avais entendu parler d’un secteur de la ville de Sainte-Foy17 que plusieurs me recommandaient. J’avais donc été m’y promener et la première demeure à vendre que j’ai vue sur la rue Boisverdure m’a vraiment plu.

C’était une belle maison en pierres, plus grande que celle que nous laissions à Brossard. Elle était située dans un quartier paisible, à proximité d’une école. Je l’ai visitée et j’ai immédiatement fait une offre d’achat. Offre conditionnelle, bien entendu, car j’étais le seul de la famille à l’avoir vue. J’avais deux exigences : la première, que notre résidence actuelle soit vendue (ce qui était en train de se faire), et la seconde, que mon épouse l’aime. J’avais pris des photos Polaroid avant de revenir à Montréal. Quand je les ai montrées, tout le monde a beaucoup aimé la maison. La fin de semaine suivante, nous sommes allés la visiter officiellement et nous avons conclu l’entente.

Toutefois, comme je l’ai précisé, nous n’avons déménagé que quelques mois plus tard. Lorsque j’ai commencé à travailler, j’ai logé dans une chambre à l’hôtel. Au début, devant l’insistance de Benoît Morneau, je résidais dans son établissement, l’hôtel Bernières. J’y suis resté pendant trois semaines, mais l’endroit ne me plaisait pas du tout. C’était un hôtel cheap avec des douches en tôle qui faisaient du bruit quand on bougeait… J’ai donc pris une chambre dans un autre hôtel à Sainte-Foy où je logeais les jours de semaine. Les fins de semaine, je revenais à Brossard au volant de ma nouvelle voiture.

* * *

Quand on arrive de Montréal et qu’on s’installe à Québec, il faut absorber quelques chocs. D’abord, on nous rappelle tout le temps qu’on n’est pas de Québec. En fait, si je comprenais bien, à moins d’être né à Québec, on restait éternellement un étranger, qu’on y soit depuis quelques semaines ou qu’on y habite depuis des années. C’était particulièrement vrai pour ceux qui, comme moi, arrivaient de Montréal.

Comprenez-moi bien. Les gens de Québec sont extrême - ment chaleureux et accueillants, mais il y a toujours une espèce de distance qu’il est impossible de combler. On n’est pas de la place, c’est aussi simple que ça. Régulièrement, j’ai entendu des : « Tu ne peux pas comprendre, tu n’es pas d’ici... » ou «Essaie pas de nous en montrer, le gars de Montréal. C’est pas comme ça qu’on fait ici… » ou encore « T’es pas à Montréal ici…»

J’avais beau dire que j’étais né à Saint-Prosper-de- Champlain, qui était plus près de Québec que de la métropole, rien n’y faisait. Je restais le gars de Montréal.

L’autre chose à laquelle j’ai dû m’adapter, c’est le rythme. Les gens n’étaient pas pressés. J’étais habitué à foncer, à arriver au bureau très tôt le matin et à repartir assez tard le soir. Il y avait toujours une urgence à régler. À Montréal, j’étais toujours dans un remous d’activités, de dossiers, de réunions.

À Québec, les gens prenaient la vie différemment. Le matin par exemple, il était inimaginable de commencer la journée avant neuf heures et surtout sans boire un café. De même le midi. Tout le bureau fermait. Chacun prenait le temps d’aller manger son repas. Agir autrement aurait été impen - sable. Cette façon de faire n’est pas un problème en soi. Bien au contraire. Il est probablement bien mieux de prendre son temps pour accomplir les choses, sans se stresser inutilement. Il ne m’a d’ailleurs fallu que quelques mois pour que j’adopte ce rythme. Ainsi, quand je n’étais pas en réunion ou à l’extérieur sur la route, je n’arrivais pas au bureau avant 9 heures et j’en repartais à 17 heures. Et c’était très bien ainsi. Mais je peux vous garantir que j’ai trouvé difficile l’adaptation des premières semaines.

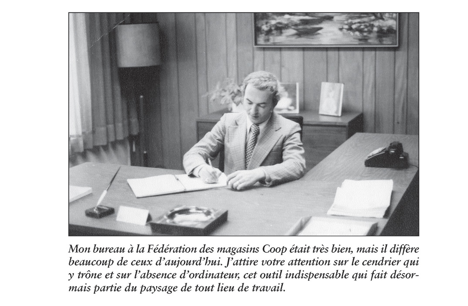

Cela dit, j’aimais bien le boulot à la Fédération. Le siège social ainsi que l’entrepôt se trouvaient sur la rue Paradis, près du boulevard Hamel, à Québec. Mon arrivée comme directeur de la mise en marché (donc tout ce qui touche les achats et les ventes) et de l’entrepôt (ce qui était une première pour moi) a créé un effet domino dans les bureaux administratifs. En fait, ce n’était pas seulement mon arrivée, mais tous les changements qui survenaient en même temps. On m’avait donné l’ancien bureau de Benoît Morneau, qui faisait le coin de l’édifice au rez-de-chaussée. Un bureau absolument magnifique, en passant. Au-dessus se trouvait celui du nouveau directeur général, Marc Delisle, qui jouxtait celui qu’occupait désormais Morneau dans ses tâches à temps partiel.

Ma première journée s’est passée en réunions. Marc Delisle et Benoît Morneau étaient présents bien entendu, mais aussi le responsable des magasins, Émile Sauvageau, et quatre autres personnes, dont le chanoine qui présidait le conseil d’ad - ministration de la Fédération. Ce dernier, je crois, voulait surtout connaître mes penchants pour le mouvement coopératif. Nous avons discuté pendant plusieurs heures. Je leur ai expliqué mon parcours et mes compétences et ils m’ont parlé du fonctionnement de la Fédération.

Dès les premières semaines, j’avais compris que les défis auxquels faisait face la Fédération étaient importants, mais ils me passionnaient. D’abord, la Fédération regroupait des membres qui tenaient jalousement à leur indépendance. Il n’y avait donc pratiquement pas de standardisation, ni dans la manière de présenter les produits, ni dans les rabais hebdomadaires, ni dans les achats, ni même dans la publicité que chacun faisait.

Un autre problème venait du nom lui-même. Il faut comprendre que le principe des coopératives vient de l’Ouest canadien. Si bien que pour l’implantation au Québec, on avait au début conservé l’appellation anglaise « Co-op ». Ce nom se trouvait encore sur les produits maison, puisqu’ils venaient également de l’Ouest. La plupart des gens croyaient que la Fédération et les magasins Coop avaient tout d’abord été créés au Québec. Il n’en était rien. Et c’est ce qui explique le trait d’union dans le nom. En français, il aurait été inutile.

L’autre difficulté provenait directement des produits de marque privée Co-op. Il faut encore une fois se replacer dans le temps et l’histoire du Québec. Nous étions à l’automne 1975. Le Québec bouillonnait. Robert Bourassa était toujours au pouvoir, mais le climat était difficile. La question linguistique, entre autres, faisait régulièrement la manchette. Après le fameux Bill 63, il y avait eu la loi 22, adoptée en 1974, que les nationalistes trouvaient trop timide. Néanmoins, déjà dans cette loi, on imposait l’usage du français dans l’affichage public. Le Parti québécois, qui allait être élu à l’automne 1976, devait aller encore plus loin en adoptant la loi 101, qui imposait l’usage exclusif du français dans l’affichage et la publicité commerciale.

Bref, mon problème venait du fait que les étiquettes sur nos produits de marque privée Co-op étaient exclusivement en anglais. Il était impensable de continuer à les offrir de cette façon dans nos magasins alors que la plupart des autres fabricants avaient commencé à le faire dans les deux langues. Il fallait corriger le tir.

Environ un mois après mon entrée en poste, je me suis rendu à Saskatoon pour rencontrer les responsables de Federated Co-op et discuter de la question. J’ai constaté que personne là-bas n’avait réfléchi à cette facette du problème. Le Québec était loin, et peut-être pas seulement géographiquement.

— Je vais être très clair et mettre les points sur les i, leur ai-je finalement dit. Si vous ne vous arrangez pas pour que les étiquettes des produits de la marque privée Co-op soient bilingues, je vais lancer ma propre marque Coop.

— Vous n’en avez pas le droit, répliqua le porte-parole du groupe.

— Poursuivez-moi si vous voulez. Mais ça ne changera rien.

Sur le coup, les responsables n’ont pas voulu prendre de décision. Ils devaient y penser. Cependant, un mois après cette réunion, ils nous ont avisés qu’ils acceptaient de produire des étiquettes dans les deux langues. C’était une victoire importante. Je voulais d’ailleurs utiliser ce succès pour changer les habitudes et les mentalités de la Fédération.

J’avais compris que, pour les directeurs de magasins, deux choses étaient essentielles : faire des profits et conserver leur autonomie. Or, je comptais bien les aider à faire davantage de profits pour aller gruger dans leur autonomie. Car plus ils seraient liés à la Fédération, plus ils y achèteraient leur marchandise, plus je pourrais tenter d’ajouter des règles et plus nous serions mutuellement gagnants.

À mon avis, le problème était encore plus fondamental. Si tous les magasins ne s’unissaient pas et ne se tenaient pas les coudes autour de leur Fédération, j’étais persuadé que leur survie même était menacée à brève échéance. Les magasins d’alimentation, comme ceux affiliés à la Fédération, étaient ce que l’on appelle des indépendants. Ils représentaient encore, pour tout le Québec, une force avec laquelle il fallait compter. Mais de nouveaux et colossaux joueurs faisaient leur entrée depuis quelques années, notamment des regroupements comme IGA, Provigo et Metro-Richelieu. Ceux-là avaient une politique standardisée et centralisée qui les amènerait rapidement à occuper tout le territoire. Ceux qui n’avaient pas su saisir les nouveaux enjeux allaient perdre.

Je voulais donc mettre sur pied un programme de marketing uniforme pour tout le Québec. Les premières fois que j’en ai parlé, la réponse a été claire : « Tu ne viendras pas nous enlever notre autonomie, tu vas te faire massacrer ! » Mais j’étais bien déterminé à poursuivre dans cette voie. J’étais prêt à utiliser tous les moyens, même le charme.

Déjà, je visitais régulièrement tous les magasins affiliés. Je savais où se trouvaient les directeurs les plus influents. J’entrais dans leur magasin, j’en faisais le tour, je discutais avec tout le monde et j’emmenais les responsables luncher. J’allais même aux Îles-de-la-Madeleine, qui n’avaient presque jamais vu de représentants de la Fédération. Je me souviens d’ailleurs de la première fois où je m’y suis rendu. J’avais évidemment avisé les gérants, car, de toute façon, on n’arrive pas dans les Îles incognito. Comme je m’y rendais en avion, j’avais demandé s’il était possible de louer une voiture sur place.

— Pourquoi tu veux louer une auto ? m’a demandé un des gérants.

— Ben… Pour circuler, pour me rendre à mon hôtel et visiter un peu.

— Pas de problème, je te prête ma voiture!

— Mais, avais-je tenté un peu gêné, le vol arrive assez tard, je ne voudrais pas déranger. Je ne voudrais pas obliger quelqu’un à attendre pour rien.

— Tu ne déranges pas, m’expliqua-t-il comme si je ne comprenais rien à rien. L’auto va être dans le stationnement, les clés sur le contact et t’as qu’à la prendre.

Le soir venu, je suis descendu de l’avion et la voiture était là, les clés sur le contact. Bien entendu, avec ma mentalité de citadin, j’avais craint un vol. Mais là, sur cette île, quel espoir pourrait avoir un voleur d’auto de s’en tirer sans se faire attraper?

Ce fut pour moi une autre leçon. Il faut connaître, accepter et respecter les réalités que vivent les gens. Il faut reconnaître leurs différences.

Je ne comptais pas que sur mes visites dans les établissements pour faire avancer mon idée. J’avais aussi instauré des réunions régionales où je présentais les nouveaux acquis de la Fédération et pendant lesquelles nous discutions des problèmes et des attentes spécifiques à chacun des secteurs.

De plus, tous les six mois, j’invitais les membres à une réunion provinciale à Québec. Il s’agissait de leur faire visiter nos installations, de les écouter, et de leur faire passer un bon séjour dans la capitale. Bref, toutes ces démarches visaient à leur faire accepter la nouvelle réalité de l’alimentation québécoise et la validité des solutions que je leur proposais.

Simultanément, je bâtissais le programme de marketing standard que je souhaitais implanter. J’avais engagé une petite agence de publicité dont je testais les idées lors de nos rencontres régionales ou nationales. Je discutais de toutes ces questions lors de mes visites des magasins. Bref, je prenais le pouls des dirigeants et je tentais de me trouver des alliés un peu partout. C’est ainsi que nous sommes arrivés à développer un thème standard : « La Coop, c’est à nous autres. » Parallèlement, j’avais élaboré un projet de circulaire publicitaire avec les mêmes produits annoncés dans tous les magasins aux mêmes prix. Un jour, je me suis senti prêt à présenter officiellement tout ce travail et à rallier tout le monde derrière la Fédération. La bataille n’était pas gagnée, mais j’étais confiant.

Pour lancer l’opération séduction, j’avais décidé de commen cer dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Nous avions l’habitude de tenir nos rencontres régionales à Saint-Bruno, un petit village au centre géographique de cette magnifique région. Je peux vous garantir que j’étais prêt. J’avais des documents visuels, des statistiques, des schémas, des diagrammes et même des exemplaires de cette nouvelle circulaire nationale où il ne restait qu’à ajouter, à l’endroit prévu à cette fin, l’étampe du magasin, ce qui personnalisait le tout. J’étais certain que j’allais réussir.

Nous étions dans une salle où étaient réunie une trentaine de personnes représentant les quelque 15 magasins de la région. Puisque je maîtrisais parfaitement tous les éléments de ma présentation, j’avais décidé d’y aller sans texte. Je voulais prouver à tous ces gens que j’étais un des leurs, que je comprenais leurs besoins et que nous pouvions travailler ensemble. Je me suis donc lancé.

« Il me fait vraiment plaisir d’être de nouveau au Lac- Saint-Jean, région que j’ai bien connue quand j’étais jeune puisque ma parenté a aidé à la développer. Mon grand-père maternel a, en effet, été propriétaire de l’hôtel Kénogami dans la ville du même nom avant sa fusion avec Jonquière. C’est également lui qui a bâti le complexe hôtelier Au Rocher Percé à Chambord, dans les années 1940. C’est son fils, Eugène, mon oncle, qui a pris la relève alors que sa fille Geneviève, ma tante, est encore propriétaire de l’hôtel Saint-Louis sur la rue de la Gare à Chambord. Et c’est encore à Chambord que j’ai connu et fréquenté ma première vraie blonde au milieu des années 1950… »

Je n’avais pas terminé l’introduction de ma présentation qu’un des directeurs, assis à l’avant, s’est levé et a exigé le silence. Il a jeté un oeil sur l’assistance et m’a ensuite regardé dans les yeux. Il a simplement dit : « Premièrement, mon jeune, les histoires de ton grand-père et de ta première blonde, ça ne nous intéresse pas du tout. Deuxièmement, tu es mieux d’appren dre tout de suite qu’ici, nous sommes au Saguenay et non au Lac-Saint-Jean. La prochaine fois, ne mêle plus les deux régions… »

J’avais oublié que Saint-Bruno est à la frontière des deux territoires, mais du côté du Saguenay. Or, les gens de l’endroit sont très chatouilleux sur ces différences. Quant au directeur, il était contre mon programme avant même que je ne l’explique. Sa phrase assassine venait de le couler. En m’enlevant toute crédibilité, il s’était assuré que mon projet de marketing ne soit pas accepté ce soir-là. J’ai appris une grande leçon que je n’ai jamais oubliée : ne jamais sous-estimer qui que ce soit, surtout pas un directeur de magasin qui tient à son prestige. Cette fois-là, les bleuets ont gagné.

Ce revers m’a évidemment donné un coup, mais je n’ai pas abandonné. J’ai gardé le cap en changeant ma stratégie. Je suis allé convaincre les directeurs des magasins un par un, en commençant par ceux qui avaient le plus d’influence sur le groupe, spécialement ceux de Rimouski et de Rivière-du-Loup. J’ai appris à leur dire, ce qui était vrai, qu’ils étaient des gens incontournables. Je les ai flattés dans le sens du poil et j’ai adapté mon discours à toutes les clientèles en respectant leurs différences. C’est probablement à ce moment-là que j’ai compris l’importance de la « politique » dans ce genre de négociation. Il fallait agir de façon judicieuse, diplomate et calculée. Les gens sont naturellement réfractaires aux changements. Il faut accepter ce fait. Ce que je leur proposais marquait un tournant. Il m’a donc fallu un peu plus de temps que prévu, mais, finalement, le programme de marketing commun a été entériné et appliqué partout.

Le fait d’avoir un dépliant commercial commun me donnait un outil supplémentaire pour aller chercher des revenus pour la Fédération. J’avais alors un levier puissant pour vendre aux grosses compagnies de la publicité dans ces pages distribuées partout au Québec. Au bilan, toute cette opération a été une véritable réussite, tant pour les magasins que pour la Fédération.

L’autre principale facette de mon travail consistait à m’occuper de l’entrepôt. Or, la grande particularité de ce qui se vivait à la Fédération par rapport aux autres grossistes venait du fait que les employés syndiqués étaient très militants. Bien sûr, la situation aurait pu devenir un fardeau. Ça l’a d’ailleurs été à quelques occasions. Comme cette fois où les travailleurs ont débrayé sans préavis. Le travail à l’entrepôt ne pouvait pas s’arrêter bien longtemps. Il fallait approvisionner les magasins quotidiennement.

C’était donc ma responsabilité de négocier avec le syndicat. Le soir du débrayage, je suis allé en compagnie de Marc Delisle, le directeur général, rencontrer les travailleurs pour discuter de leurs revendications. Vers quatre heures du matin, nous étions sortis de la réunion sans avoir réussi à nous entendre sur tous les points. Plusieurs syndiqués attendaient encore à la barrière de l’entrepôt. Quand nous sommes passés près d’eux, ils se sont approchés et ont chahuté en martelant la voiture de leurs poings. Je dois avouer que je n’ai pas aimé cela. D’ailleurs, c’était inutile, car dès le lendemain, nous avons réglé le problème à la satisfaction des deux parties.

Cela dit, j’avais rapidement réussi à développer un excellent climat de travail avec le syndicat et les syndiqués. Je passais voir ces derniers tous les jours à l’entrepôt pour les saluer et jeter un oeil sur leur boulot. C’était devenu une telle habitude, que les jours où je ne me présentais pas, parce que j’étais en réunion ou à l’extérieur de Québec, les gens me demandaient ensuite s’il y avait un problème.

Pour moi, il était essentiel d’établir un cadre de confiance entre les employés et les dirigeants. C’était la seule façon de nous entendre et de respecter les contraintes des deux parties. Les travailleurs, je l’ai souvent dit, sont le moteur d’une entreprise. Il est impératif qu’ils soient heureux dans ce qu’ils font.

De part et d’autre, nous faisions régulièrement notre bout de chemin pour aplanir les difficultés. Le président du syndicat était à l’époque Jean-Marc Couture, alors que le représentant du secteur alimentaire à la CSN était un certain Lanouette, avec qui j’avais une belle complicité. Je gardais néanmoins dans ma manche des informations que je pouvais brandir quand leurs exigences devenaient, de mon point de vue, exagérées.

Par exemple, les camionneurs qui assuraient la livraison un peu partout au Québec recevaient des primes pour les repas et l’hébergement. Ce qui était absolument normal. Nous remboursions les montants sur présentation des factures. J’avais toutefois appris que plusieurs d’entre eux se faisaient faire de faux reçus qui atteignaient toujours le maximum remboursable. J’avais toutes les preuves de cette pratique courante. Or, un jour que le président et moi étions en réunion et qu’il souhaitait rouvrir la convention sur un point précis et vraiment pointu qui aurait alourdi indûment le fonctionnement de l’entrepôt, je lui ai simplement parlé de ces remboursements. Le bon sens a encore gagné. Tout ça parce que le climat était serein et que la confiance régnait.

* * *

Je vous ai déjà mentionné que je fumais beaucoup. J’en étais arrivé au point où je fumais dans mon bureau, dans la voiture, au restaurant (ce qui était alors permis), bref je fumais partout. Je consommais bien deux paquets par jour. Vous vous rendez compte, ça représente plus de 40 cigarettes ! Je n’allais même plus aux toilettes du bureau sans apporter mon paquet. Qui sait ? Si jamais l’envie de fumer me prenait subitement ? Et le soir, quand je constatais avant de me coucher qu’il ne me restait que quelques cigarettes, je n’étais pas bien. J’étais persuadé qu’il allait m’en manquer. Je sortais donc m’en procurer. J’étais un esclave.

Un matin de l’automne 1976 (une autre année du Dragon), j’ai réalisé l’ampleur de ma dépendance et je me suis trouvé pathétique. J’ai regardé mon épouse et je lui ai dit que c’était terminé, que je ne fumerais plus. Ce matin-là, en arrivant au bureau, j’ai avisé ma secrétaire. Je l’ai avertie que je serais probablement très maussade les jours suivants parce que j’arrêtais de fumer. Je voulais qu’elle sache que je ne lui en voudrais pas personnellement si je m’emportais et il fallait, d’avance, qu’elle m’excuse.

Les deux premières semaines ont été horribles. Je m’étais terré dans mon bureau d’où je sortais le moins possible. J’étais bougon et de mauvaise humeur pour tout et pour rien.

Le sevrage a pris environ un mois et je n’ai jamais retouché à une cigarette depuis. Je suis toutefois devenu un anti-fumeur détestable. Je sais que les anciens fumeurs sont souvent les pires, mais je crois que j’étais parmi les pires des pires. Je suis devenu intraitable. Personne n’avait le droit de fumer dans mon bureau alors que la pratique usuelle le permettait. Quand j’entrais dans une réunion, je demandais si quelqu’un allait fumer. Si c’était le cas, je ne participais pas à la rencontre. Quiconque tentait de fumer dans ma voiture en était rapidement éjecté. Un monstre d’incompréhension, je vous dis.

Ça fait maintenant plus de 35 ans que j’ai arrêté de fumer et je me suis à peine adouci dans mon attitude envers les fumeurs. Je crois bien qu’à mon âge, je ne changerai plus… Je dirais bien aux fumeurs que j’ai brimés que je suis désolé, mais honnêtement, ce ne serait pas vrai.

* * *

Après un peu plus de deux ans à l’emploi de la Fédéra - tion des magasins Coop, j’avais atteint pratiquement tous les objectifs que je m’étais fixés. Un plan de marketing national était en place, le programme de publicité était homogène partout dans le Québec, une discipline d’entreprise avait été acceptée et les relations avec le syndicat étaient très bonnes. J’avais aussi appris les rouages du fonctionnement de l’entrepôt, je négociais avec les fournisseurs, j’avais régularisé toutes les questions de la distribution et je connaissais même les subtilités entourant l’achat de camions qui répondaient aux besoins précis des grossistes.

Sur un plan plus personnel, j’avais réussi à me faire accepter par mes collègues et les employés, même si je venais de Montréal. Au fil des mois et des années, j’avais appris à connaî tre tout le monde et j’avais des amis un peu partout au Québec dans le réseau des magasins Coop. Depuis que j’étais arrivé, j’avais mis l’accent sur l’aspect commercial de l’alimentation, reléguant un peu en arrière-plan l’influence des coopérants purs et durs. Pendant un bon moment donc, l’influence de l’approche affaires a primé dans le fonctionnement et les relations avec les magasins. Or, j’ai alors senti que le vent semblait vouloir tourner.

J’avais toujours en tête le plan de carrière que j’avais établi quelques années plus tôt. J’en étais maintenant à mon quatrième employeur et je continuais à apprendre et à être de plus en plus polyvalent. Mais il me restait encore du chemin à parcourir. J’avais la conviction que le marketing appliqué au domaine de l’alimentation était celui qui m’intéressait le plus. Cependant, pour aller plus loin, il fallait que je quitte Québec. Les vraies choses se passaient à Montréal. C’est là qu’étaient les décideurs.

En 1974, Hudon et Orsali ainsi que E. Deaudelin, deux importants grossistes, fusionnaient. Ils devaient plus tard se porter acquéreurs de la bannière IGA18 pour tout le Québec. Le président de Hudon et Deaudelin était Jean-Guy Deaudelin, que j’avais eu l’occasion de rencontrer à quelques reprises durant des congrès en alimentation. Quand il a pris sa retraite, quelques années plus tard, c’est mon ami Pierre Croteau qui lui a succédé.

Cette petite parenthèse pour dire que si je comptais revenir à Montréal, je pouvais faire signe à Pierre qui m’aiderait certainement.

Parallèlement, en 1976, les marchés Metro avaient fusion né avec les marchés Richelieu/Sélect pour devenir le Groupe Metro19-Richelieu, qui a aussitôt pris une place importante dans le réseau québécois de l’alimentation. On sentait tout le potentiel, mais on savait qu’il y aurait une période de structuration incontournable à traverser avant qu’une vitesse de croisière ne soit atteinte. C’est dans ce contexte qu’un samedi matin, au printemps 1978, tout en buvant mon café et en lisant le journal Le Soleil, je suis tombé sur une offre d’emploi de Metro-Richelieu: l’entreprise était à la recherche d’un vice-président marketing.

Voilà exactement ce que je cherchais. Je n’allais pas laisser passer l’occasion sans réagir. Le lundi matin, j’ai fait parvenir mon curriculum vitae. Moins de 48 heures plus tard, j’ai reçu un appel de Claude Rousseau, de la firme Mallette, Benoît et Associés; il avait le mandat d’examiner les candidatures pour Metro-Richelieu. Il devait probablement faire un premier tri dans les dossiers reçus. Nous avons discuté un moment, puis il m’a dit qu’on me recontacterait.

Ça n’a pas tardé puisque j’ai reçu, deux jours plus tard, un coup de fil de Jean-Claude Gagnon, un comptable agréé qui agissait à titre de consultant en ressources humaines pour la même firme. Aujourd’hui, je crois que son titre serait plutôt « chasseur de têtes ». Nous avons discuté pendant quelques minutes et il m’a demandé si j’acceptais de le rencontrer. Ce à quoi j’ai bien entendu dit oui. Nous avons convenu de nous retrouver à Drummondville, c’est-à-dire à mi-chemin entre Québec, où je résidais, et Montréal, où se trouvait son bureau.

Je suis donc arrivé à notre lieu de rencontre, le St-Hubert de Drummondville, confiant et gonflé à bloc, pour cette première entrevue exploratoire. Jean-Claude Gagnon était un peu plus jeune que moi. Il avait les cheveux châtains avec déjà un peu de blanc sur les tempes. Il faisait très professionnel et avait l’air efficace.

Dès les premiers mots, je l’ai trouvé sympathique. Je me suis surtout rendu compte qu’il avait fait ses devoirs. Il savait parfaitement qui j’étais. Nous avons discuté au moins deux heures, au terme desquelles il m’a demandé si j’acceptais de rencontrer, la semaine suivante, les membres du conseil d’admi - nistration de Metro-Richelieu. Le premier pas était franchi. Je voulais cet emploi et j’entendais bien l’obtenir.

Avant de le quitter, je lui ai demandé qui étaient les membres du conseil. Il a d’abord précisé que tous les adminis - trateurs étaient aussi propriétaires de marchés Metro ou Richelieu et que Jean-Claude Messier, de Boucherville, en était le président, Laurent Daoust, de Valleyfield, le président ex-officio, Marcel Guertin, de Tracy, et Marcel Beaulieu, de Joliette, les vice-présidents, et ainsi de suite. Il y avait neuf personnes qui siégeaient à cette instance. Parmi les autres noms qu’il a mentionnés, je me souviens de celui d’Ernest Beausoleil, de Terrebonne, qui, l’année d’avant, avait été nommé l’épicier de l’année au Québec par l’Association des détaillants en alimentation (ADA).

J’étais bien décidé à faire bonne impression auprès de ces gens et je voulais être prêt, autant qu’on peut l’être. Je ne voulais pas, après la réunion, me dire que j’aurais dû faire ceci ou cela autrement. Je tenais à ce que mon premier contact soit aussi impeccable que possible. J’ai profité du délai qui m’était imparti pour parfaire mes connaissances. J’ai lu revues et journaux pour en apprendre plus sur ce regroupement et ses dirigeants. J’ai aussi pris une journée de congé pour faire la tournée des magasins appartenant aux membres du conseil d’administration. Je les ai tous visités et j’ai pris des notes.

Le mercredi suivant, je me suis rendu sur l’avenue Salk, à Montréal-Nord, où était situé le siège social de Metro- Richelieu. J’étais parti très tôt de Québec, car j’avais l’intention de rouler doucement pour me donner le temps de réfléchir davantage à l’intervention que j’allais faire.

Jean-Claude Gagnon m’avait dit de rencontrer Marcel Croux, responsable de l’informatique, dès mon arrivée. J’étais pas mal en avance et nous avons pu jaser un peu. Marcel Croux est d’origine belge. Il était jeune, comme tous les informaticiens de l’époque (c’est d’ailleurs, me semble-t-il, la même chose encore aujourd’hui, comme si cette profession n’acceptait pas ceux qui vieillissent). Il était très gentil et je me suis immédia - te ment rendu compte qu’il était compétent et sérieux. J’avais au moins une demi-heure à tuer, alors je lui ai posé quelques questions sur les membres du C.A. Il a précisé que, selon lui, le plus influent était sans aucun doute Jean-Claude Messier, le président. Il m’a parlé un peu des jeux de coulisses et brièvement des enjeux politiques, jusqu’à ce que, à 14 heures, on me convoque enfin. J’étais confiant.

Dès que j’ai franchi la porte de la salle du conseil d’admi - nistration, je les ai tous reconnus. J’avais pris la précaution de trouver des photos de chacun d’eux pour peaufiner mon entrée et ne pas être pris au dépourvu. Je me suis dirigé vers celui qui était le plus près et je me suis présenté.

— Enchanté de vous rencontrer, monsieur Guertin. Je dois vous dire que j’ai trouvé votre magasin de Tracy très beau.

— T’es allé le voir ? m’a-t-il demandé, surpris.

— Bien entendu. Et je vous répète que c’est un beau marché.

Puis, me tournant vers le prochain.

— Bonjour, monsieur Beaulieu. Vous allez bien?

— Très bien et vous?

— Parfait, merci. Et je dois aussi vous féliciter pour votre magasin. J’ai été particulièrement impressionné par votre section des viandes. C’est propre et très bien tenu. Est-ce que je me trompe en pensant que c’est votre frère qui en est le gérant?

— Non… C’est exact. C’est bien mon frère. Merci ! a-t-il répliqué, un peu déconcerté.

— Enchanté, monsieur Messier, ai-je continué en me tournant vers le président et en lui tendant la main. Alors là, félicitations pour votre nouveau magasin à Boucherville ! C’est certainement l’un des plus beaux au Québec. Tous ces comptoirs de spécialités, c’est extraordinaire.

Je les ai tous salués de cette façon. Toujours avec des bons mots pour leur magasin. La plupart fonctionnaient sous la bannière Metro, mais il y avait quand même un ou deux Richelieu que je n’avais pas oubliés, bien au contraire, car j’étais déjà conscient qu’ils étaient souvent les parents pauvres de la fusion. Pour être tout à fait franc, la qualité des établissements de tout ce monde variait. Mais jamais je n’en aurais parlé cet après-midi-là.

En faisant ainsi mon entrée, je changeais radicalement la dynamique de la rencontre. C’est comme si j’en prenais le contrôle. Je me suis ensuite installé et j’ai immédiatement commencé à leur présenter mon curriculum vitae et à leur expliquer pourquoi j’avais choisi ce profil de carrière. Nous avons discuté pendant une heure et je sentais que je les avais de mon côté. J’étais en pleine maîtrise de la rencontre.

Alors que nous échangions, un des administrateurs m’a demandé quelle différence il y avait entre une coopérative comme la Fédération des magasins Coop et un regroupement comme celui de Metro-Richelieu. J’étais content qu’on me pose la question puisque je me l’étais également posée.

— Ce n’est pas du tout la même situation, ai-je répondu. Dans le cas de la Fédération, il s’agit d’une coopérative de consommateurs contrôlée par des syndicalistes. Dans le cas de Metro-Richelieu, qui peut aussi être considéré comme une coopérative, il s’agit d’un regroupement de détaillants qui est contrôlé par des capitalistes. Les affaires priment.

De plus, comme c’était un regroupement d’achats, être associé à la bannière Metro-Richelieu impliquait que les profits du regroupement étaient redistribués aux détaillants membres. Voilà pourquoi, devant plusieurs demandes d’adhésion d’épiciers dans une même région, Metro-Richelieu pouvait se permettre de choisir les meilleurs, les mieux équipés et les plus impliqués dans leur milieu. « Concrètement, leur ai-je dit, c’est là une des grandes forces de Metro-Richelieu, sinon la plus grande. »

Cette réponse a semblé plaire à tout le monde. Quand la réunion a été terminée, j’ai de nouveau serré la main de chacun des administrateurs avant de sortir. Le dernier que j’ai salué a été Jean-Claude Messier, qui m’a dit à l’oreille que nous nous reverrions bientôt.

Je savais que la partie était gagnée. Si un autre candidat se présentait au poste de vice-président marketing, il était mieux d’être pas mal bon… Moins de 48 heures plus tard, Jean-Claude Gagnon me contactait pour m’annoncer que j’avais le poste. Il m’a expliqué qu’il n’y aurait pas de président-directeur général pendant encore un certain temps, afin de mettre en place toute la structure désirée par le conseil d’administration. En attendant, il y aurait quatre vice-présidents: Guy Nantais aux opérations, responsable des achats et de l’entrepôt; Marcel Croux, que je connaissais déjà un peu, à l’informatique et aux ressources humaines; Laval Duchesne, qui était auparavant aux Épiciers Unis de Québec et que j’avais souvent rencontré, serait au déve - loppement des affaires; et moi, à la vice-présidence marketing, incluant les opérations de détail.

Cette semaine-là, j’ai donc avisé la Fédération des maga - sins Coop que je partais. Pour la première fois, j’avais décidé de remettre ma démission par écrit. J’ai adressé ma lettre à Marc Delisle, mon patron, en lui faisant part de ma décision et en lui expliquant aussi mes craintes quant à l’avenir de la Fédération.

En fait, j’avais des doutes quant à l’avenir de l’ensemble du mouvement coopératif, celui de la Fédération des magasins Coop en particulier. Un peu comme si le mouvement de balan - cier qui avait permis pendant quelques années de voir l’entreprise comme une compagnie d’affaires repartait dans l’autre sens. Un peu comme si la philosophie du coopératisme en venait à placer l’aspect commercial et le capitalisme en retrait. Vous savez, il n’y a rien de mal à la coopération. Bien au contraire! Mais dans le cadre du commerce, les deux philosophies cohabitent assez mal. En tout cas, plus souvent qu’autrement, l’essor de l’une se fait au détriment de l’autre.

J’expliquais finalement dans ma lettre que, considérant cette équation, et puisque j’avais atteint les objectifs qu’on m’avait fixés, je partais relever de nouveaux défis à Montréal, ma vraie ville d’adoption.

Marc Delisle en a avisé le conseil d’administration de la Fédération. Le chanoine, qui en était aussi le président, est aussitôt venu me rencontrer.

— Tu ne peux pas faire ça, Gaétan. Tu es « notre » commerçant!

— Écoutez, monsieur le président, j’ai fait tout ce que je pouvais. C’est à vous maintenant de décider comment franchir les prochaines étapes. Ce que je vous dis, c’est que, à mon avis, si vous poursuivez dans la même direction, dans 10 ans, la Fédération des magasins Coop n’existera plus.

— Tu te trompes, m’a-t-il répondu. On est là pour tout le temps.

— Je suis désolé de vous contredire. La coopération est un outil formidable pour faire avancer et évoluer la société.

Mais la Fédération et ses magasins demeurent des entreprises commerciales. Il faut faire de l’argent. C’est comme ça. Sinon, c’est l’échec.

Nous nous sommes laissés sur une franche poignée de main. Je ne veux surtout pas dire que j’ai su lire l’avenir ou que j’ai été prophète, mais mes prévisions se sont avérées exactes. La Fédération a finalement disparu et les magasins Coop ont signé des ententes d’approvisionnement avec des chaînes d’in dé - pendants, principalement avec IGA. Aujourd’hui, la bannière Coop au Québec se retrouve uniquement sur des magasins affiliés à la Coop fédérée de Québec, qui vendent de la moulée et de la quincaillerie, mais pas d’alimentation.

* * *

Dans les jours qui ont suivi, j’ai discuté avec Jean-Claude Gagnon des modalités de mon entrée. Rapidement, la question salariale a été réglée. En fait, Metro-Richelieu m’offrait pas mal plus que ce que je gagnais à la Fédération. Je ne l’ai évidemment pas dit, mais j’aurais accepté moins, tellement je voulais faire partie de cette entreprise. Nous avons ensuite parlé de la date d’entrée en fonction. Nous étions au printemps 1978 et j’avais besoin de quelques semaines pour mener à terme mes dossiers à la Fédération. De plus, je voulais prendre un peu de vacances avec la famille avant le nouveau déménagement à Montréal. C’était sans compter que les enfants devaient terminer leur année scolaire. Bref, j’ai proposé de commencer un lundi au début du mois de juin.

Or, après vérification dans l’agenda, il s’est avéré que cette date entrait en conflit avec le tournoi de golf annuel de Metro-Richelieu. Le premier réflexe de Jean-Claude a été de dire que je pourrais débuter le lendemain ou la semaine suivante. Après y avoir réfléchi quelques instants, j’ai trouvé que cette date me conférait un atout indéniable. Je pourrais ainsi, en une seule journée, rencontrer presque tous les détaillants de Metro-Richelieu du Québec. C’est ce que nous avons convenu.

Ce jour-là, j’ai quitté Québec très tôt le matin pour me rendre à Granby, site du tournoi de golf. À neuf heures, j’étais déjà en train de discuter avec Marcel Croux. J’ai ensuite passé ma journée à me présenter à tout le monde. J’avais pris une voiturette et je circulais, de trou en trou, pour jaser avec tous ceux que je rencontrais, répétant chaque fois que j’étais Gaétan Frigon, le nouveau v.-p. marketing, et que j’étais très heureux de faire leur connaissance. C’était un très gros tournoi qui accueillait environ 200 joueurs. Ma tournée m’a pris pratiquement toute la journée, mais, en une seule fois, j’ai pu m’entretenir avec l’ensemble des détaillants et leurs principaux employés.

En début de soirée, pendant le banquet, il y avait la fameuse remise des multiples prix qu’on offre toujours dans une telle activité. Plus tôt, j’avais rencontré le directeur de la publicité, Roger Courtois, qui devait agir comme maître de cérémonie. J’avais appris que Roger s’était vu confier le poste de directeur de la publicité un peu par hasard. Il était un ancien propriétaire d’épicerie Metro très impliqué dans la mise en place du Groupe Metro-Richelieu. Son commerce avait été exproprié pour laisser place au nouvel édifice de Radio-Canada20, près du pont Jacques-Cartier.

Si j’avais bien compris, c’était pour le remercier de sa contribution à la mise sur pied du Groupe qu’il avait été nommé responsable de la publicité. Mais ce n’était pas sa spécialité, d’une part, et, d’autre part, il n’était pas spécialement à l’aise dans les interventions publiques. Je lui ai donc proposé pour l’occasion, comme de toute façon il relevait désormais de moi, de prendre sa place.

J’en ai profité pour me présenter de nouveau et pour dire que j’étais impatient de relever les extraordinaires défis qui se présentaient à moi. Puis j’ai remis les prix en ajoutant mon grain de sel chaque fois que j’en avais la possibilité. Bref, ce furent une journée et une soirée très agréables.

J’étais surtout content d’avoir pu, en si peu de temps, imposer en quelque sorte mon style franc et chaleureux. J’avais ouvert toutes les portes. Les gens n’auraient pas peur de me téléphoner ou de me parler. La glace était brisée. J’ai réalisé que d’entrer dans une nouvelle compagnie lors d’un moment aussi unique et informel qu’une partie de golf était une opportunité géniale.

Dès le lendemain, je commençais au siège social de l’ave nue Salk où se trouvait aussi l’ancien entrepôt des marchés Richelieu. Ce matin-là, j’ai rencontré mes nouveaux collègues, dont Guy Nantais. Guy n’était pas très grand, avait les cheveux toujours bien coiffés et légèrement luisants de brillantine, et il était surtout, en tout temps, impeccablement vêtu. Une véritable carte de mode.

Il avait grandi chez Metro, professionnellement parlant. C’était probablement le plus « politicien » du groupe et aussi le plus âgé. J’ai rapidement compris qu’il rêvait d’être nommé un jour au poste de président-directeur général. Il croyait d’ailleurs que ce poste lui revenait de droit, puisqu’il avait l’expérience, les compétences et l’ancienneté nécessaires. Il ne m’a toutefois pas fallu bien longtemps pour réaliser qu’il ne faisait pas partie des plans du conseil d’administration. Cependant, Guy connaissait tout de Metro-Richelieu. Il en était la mémoire. Cet atout nous a souvent été fort utile pour affronter des discussions plus délicates et saisir certains enjeux beaucoup moins évidents.

J’ai aussi fait la rencontre de Laval Duchesne, qui était au développement. C’était un fonceur. Il avait tout du vendeur, y compris les défauts qui accompagnent souvent cette profession. Je m’entendais bien avec lui, mais, comme les autres, je ne le prenais pas toujours au sérieux. Il avait la fâcheuse manie de faire des promesses qu’il ne pouvait tenir. Laval avait environ 35 ans et n’était pratiquement jamais au bureau. Ses mandats l’amenaient continuellement sur la route pour rencontrer ou recruter des détaillants indépendants.

Il y avait enfin Marcel Croux. Celui que je connaissais déjà le mieux. Rapidement, une belle complicité s’est établie entre nous. Il possédait un sens de l’analyse éclairé et savait nous mettre en confiance. Bref, à nous quatre, nous formions une belle équipe, dynamique et relativement jeune, dont tous les membres étaient issus du monde de l’alimentation et du commerce. L’avenir semblait prometteur.

Dès ma première journée de travail, j’ai dû m’occuper d’un petit détail technique, mais qui avait quand même une grande importance : j’avais besoin d’une secrétaire. J’ai toujours considéré qu’embaucher une secrétaire relevait d’un choix délicat. En fait, elle doit être une réelle collaboratrice, pas une simple dactylo. À mon avis, une bonne secrétaire est une véritable adjointe, quelqu’un sur qui on peut compter et à qui on peut se fier.

On m’a remis la liste de toutes celles qui travaillaient déjà dans la boîte et on m’a assuré que toutes souhaitaient venir travailler avec le vice-président marketing. Pas spécialement parce que c’était moi, mais bien parce qu’un poste auprès d’un vice-président avait une aura de prestige.

J’avais remarqué une jeune femme, considérée comme simple commis, qui travaillait tout à côté de mon bureau. En attendant d’avoir ma propre secrétaire, je lui avais confié quel - ques tâches dont elle s’était acquittée avec rapidité et efficacité. En fait, j’avais compris qu’elle possédait toutes les qualités d’une secrétaire, poste qu’elle avait déjà occupé, mais qu’on la traitait d’un peu haut parce qu’elle venait du réseau des marchés Richelieu et non de celui des Metro. Mais pour moi, cela ne changeait rien. « Alors pourquoi aller voir plus loin ? » m’étais-je dit. Et j’ai, la semaine même, engagé Francine Beaupré comme secrétaire.

Du coup, sans m’en rendre vraiment compte, j’étais devenu quelqu’un de sensible aux réalités du Groupe Metro- Richelieu. Embaucher une personne provenant de Richelieu semblait prouver à tous que je comprenais la dynamique de la maison et que je ne tenais pas compte des différences de statut ou des préjugés. Pour certains, j’étais aussitôt devenu une sorte de héros. Et je vous assure que je n’avais pas fait ce choix avec une telle arrière-pensée. Je me suis d’ailleurs toujours félicité d’avoir engagé Francine, car elle a été une assistante extraordinaire. Elle est restée à l’emploi de Metro-Richelieu pendant 48 ans et elle a pris une retraite bien méritée en décembre 2012.

* * *

Très rapidement, mon évaluation du Groupe Metro- Richelieu s’est précisée. Il était d’abord indéniable que nous regroupions les meilleurs épiciers du Québec, et ce, pour les raisons que j’ai déjà mentionnées. Néanmoins, la fusion des deux bannières avait entraîné son lot de problèmes.

Pour montrer la valeur et l’importance de cette nouvelle association dans le monde de l’alimentation québécois, plusieurs politiques de mise en marché avaient été mises de l’avant. Par exemple, les marchés Richelieu et les épiceries Metro avaient des logos qui se ressemblaient énormément. Vous vous souvenez peut-être de cette espèce de cravate stylisée, bleue pour les uns et rouge pour les autres. Même le slogan, « Un maître épicier à découvrir », était identique pour les deux bannières. Et ça allait encore plus loin puisque les produits de marque privée étaient connus sous le nom « Metro-Richelieu ».

Tout cela a eu des avantages. Le principal étant de positionner immédiatement le Groupe Metro-Richelieu comme un acteur important du domaine de l’alimentation. Toutefois, ces modifications entraînaient aussi une confusion incroyable auprès de la clientèle. Les gens ne faisaient pas de distinction entre les deux bannières. Or, il y en avait plusieurs. Juste sur le plan de la superficie des magasins, les épiceries Richelieu occupaient généralement environ 250 mètres carrés (2000 à 2500 pieds carrés), alors que les marchés Metro en comptaient plus de 400 (de 4500 à 5000 pieds carrés). Il y avait donc beaucoup plus de produits dans un Metro que chez Richelieu.

Les rabais hebdomadaires étaient aussi différents d’un magasin à l’autre. Ce qui était annoncé chez Richelieu différait de ce qu’on trouvait au Metro. Mais la clientèle, elle, ne compre nait pas que le rabais dans un endroit ne soit pas valide dans l’autre.

Il fallait donc rapidement modifier cette perception.

À ceci s’ajoutait le fait que, malgré ce que nous prétendions, Metro-Richelieu ne jouait pas encore dans les ligues majeures de l’alimentation. Nous en étions même encore assez loin.

Considérant tous ces éléments, une partie de mon mandat était donc de faire en sorte que notre groupe soit perçu comme l’un des plus importants au Québec. Simultanément, je devais trouver les moyens pour que la clientèle comprenne les différences qui existaient entre Metro et Richelieu tout en continuant à trouver avantageux d’y faire son marché.

La partie n’était pas gagnée. Cependant, j’avais quelques idées sur la façon d’y arriver!