1

Le changement de nature de l’immigration

Durant les dernières décennies, notre politique d’immigration a consisté à laisser se développer des flux tels que, l’ensemble des protagonistes fussent-ils irréprochables, la multiplication des problèmes n’en serait pas moins inévitable.

Il ne s’agit pas de soutenir que les immigrés, pris en bloc, ne s’intégreraient plus. Fort heureusement, cette évolution intime, aussi belle que mystérieuse, par laquelle un individu se mêle à un peuple qui n’était pas le sien à l’origine, et que rien, souvent, ne le prédisposait à rejoindre, se poursuit dans bien des cas, peut-être même dans la majorité des cas, parfois avec un éclat qui ne le cède en rien aux époques précédentes. Chacun pourrait sans doute, puisant dans les seuls souvenirs de sa vie quotidienne, amonceler à l’envi les exemples.

Cependant, ces réussites perdurent malgré notre politique d’immigration, qui oppose de violents vents contraires aux meilleures volontés. Il est difficile, en effet, d’en imaginer une moins propre à favoriser la cohésion nationale.

LES FLUX D’IMMIGRATION

Commençons donc par décrire notre régime migratoire.

Les flux d’immigration ont connu trois périodes distinctes depuis 1945 : une période d’immigration massive pendant les Trente Glorieuses, une période d’immigration modérée entre le milieu des années 1970 et la fin des années 1990, enfin une nouvelle période d’immigration massive, qui est toujours en cours.

Part des immigrés dans la population française

Champ : France métropolitaine.

Source : Insee.

Ce découpage transparaît nettement dans l’évolution de la part des immigrés dans la population française : elle était passée de 5 % en 1946 à 7,4 % en 1975, soit un taux d’accroissement annuel moyen de 1,36 % ; elle est demeurée stable entre 1975 et 1999 ; elle est passée de 7,3 % en 1999 à 8,9 % en 2013, soit un taux d’accroissement annuel moyen de 1,43 %.

Nous ne disposons pas de chiffres harmonisés concernant les entrées annuelles, mais les ordres de grandeur correspondent. Un consensus se dégage pour estimer que, après avoir atteint leur plancher dans les années 1980, elles ont recommencé à croître durant la décennie suivante, avec une accélération au tournant du millénaire : elles sont passées d’environ 100 000 au milieu des années 1990 à environ 200 000 au début des années 2000, avant de se stabiliser à ce niveau.

Ce serait toutefois manquer l’essentiel que de s’en tenir là.

Trois changements majeurs sont en effet intervenus en l’espace d’un demi-siècle. Les deux premiers se sont enclenchés dans les années 1960 : le développement de l’immigration familiale et la forte augmentation de l’immigration extra-européenne. Le troisième, qui résulte de la conjonction des deux autres, a démarré dans les années 1990 : l’essor d’une immigration familiale d’un nouveau genre, via ce que l’on pourrait appeler les mariages « faussement binationaux » – un enfant d’immigré de nationalité française s’unit à un ressortissant du pays dont ses parents sont originaires.

L’IMMIGRATION FAMILIALE

Le développement de l’immigration familiale constitue un événement capital, car il démultiplie, et même transforme, l’impact de l’immigration sur la composition à long terme du peuple français.

Si un immigré vient seul en France et en repart un jour, même après plusieurs décennies, si même un immigré venu seul en France y réside sans enfants jusqu’à son décès, sa présence n’a qu’un impact temporaire sur la composition du peuple français. Si un immigré venu seul en France fonde une famille avec un conjoint français, l’impact sur la composition du peuple français est définitif, mais insignifiant, puisque le mélange s’opère naturellement. En revanche, si un immigré fonde une famille en France avec un ressortissant de son pays, l’impact sur la composition du peuple français est à la fois définitif et significatif : au flux d’immigration s’ajoute la naissance en France d’enfants d’origine exclusivement étrangère.

En l’absence de données sur les naissances de parents immigrés1, on peut se faire une idée du développement de l’immigration familiale en examinant l’évolution du pourcentage de naissances de parents étrangers.

Les chiffres les plus anciens ne concernent que les mères : le pourcentage de naissances de mère étrangère, qui avait fluctué entre 2,5 % et 3,5 % de 1946 à 1958, a alors entamé une soudaine croissance, pour atteindre 6 % en 1965. À partir de cette date, les statistiques publiques recensent les naissances de deux parents étrangers : leur pourcentage est passé de 5,5 % en 1965 à plus de 9 % entre 1976 et 1985, avec un pic à 9,9 % en 1983. Une décrue s’est produite jusqu’au milieu des années 1990, le pourcentage tombant à 6,5 % en 1997 ; il a ensuite gravité autour de 7 % jusqu’en 2010, avant de recommencer à croître rapidement : il atteignait déjà 8,6 % en 2015.

À l’aune de ces chiffres, on mesure à quel point il est superficiel, et même trompeur, d’appréhender l’immigration sous le seul angle des flux. En 1958, alors que la part des immigrés dans la population française augmentait depuis une décennie, le pourcentage de naissances de deux parents étrangers était inférieur à 3,3 %, puisque tel était le pourcentage de naissances de mère étrangère ; en 1985, alors que la part des immigrés dans la population française était stable depuis une décennie, le pourcentage de naissances de deux parents étrangers atteignait 9,1 %. Même en 1997, alors que le pourcentage de naissances de deux parents étrangers achevait son cycle de baisse, il demeurait supérieur à ce qu’il avait été tout au long des années 1950 et 1960.

L’IMMIGRATION EXTRA-EUROPÉENNE

Parallèlement au développement de l’immigration familiale, l’immigration extra-européenne a fortement augmenté.

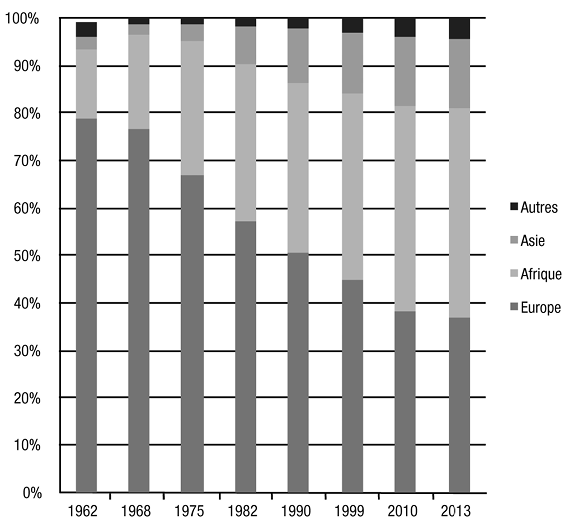

En 1962, les Européens représentaient 79 % des immigrés résidant en France. En 2013, ils n’en représentaient plus que 37 %. Dans l’intervalle, la part des Africains était passée de 15 % à 44 % et celle des Asiatiques de 2 % à 15 %.

Concernant les flux d’immigration récents, il existe d’importantes divergences entre l’INSEE et l’INED, mais l’immigration extra-européenne demeure majoritaire même selon l’estimation la plus basse : 54 % des entrées en 20122. Elle est par ailleurs prépondérante dans les naissances de deux parents étrangers : en 2014, 80 % d’entre elles avaient été le fait de deux parents ressortissants de pays extérieurs à l’Union européenne3.

Répartition des immigrés résidant en France selon le continent de naissance

Champ : France métropolitaine.

Source : Insee.

UNE NOUVELLE IMMIGRATION FAMILIALE

La première vague d’immigration familiale extra-européenne a en outre entraîné, après une génération, soit dans les années 1990, l’essor d’une immigration familiale d’un nouveau genre, via les mariages « faussement binationaux ».

À cette époque, l’immigration familiale extérieure à l’Union européenne s’est à la fois accrue et diversifiée. D’une part, le nombre d’entrées annuelles a triplé : il est passé de 33 000 en 1998 à 117 000 en 2003, avant de se stabiliser autour de 100 000 à partir de 2007. D’autre part, le principal motif d’immigration familiale est devenu le lien familial avec un Français, c’est-à-dire au premier chef le mariage : le nombre annuel de titres de séjour délivrés est passé de 16 000 en 1998 à 61 000 en 2003, avant de stabiliser autour de 50 000 à partir de 20074.

Le pourcentage annuel de naissances d’un parent français et d’un parent étranger a lui aussi enregistré une croissance spectaculaire : alors qu’il n’était passé que de 2,4 % à 4,3 % entre 1965 et 1990, il est passé de 4,3 % à 6,2 % entre 1990 et 1997 et de 6,2 % à 12,3 % entre 1997 et 2007 ; il s’établissait à 14,2 % en 2015. Au total, plus d’un nouveau-né sur cinq a désormais au moins un parent étranger.

Part des naissances d’au moins un parent étranger

Champ : France métropolitaine.

Source : Insee.

L’augmentation du pourcentage de naissances mixtes tient certes, pour une part, à une évolution sociale : la banalisation des voyages, de l’expatriation professionnelle et des études à l’étranger a rendu plus fréquentes les unions binationales. Cette évolution n’explique pas tout, cependant. L’augmentation du pourcentage de naissances mixtes tient également – et peut-être majoritairement – à l’essor des mariages « faussement binationaux ». Il existe à cet égard suffisamment d’éléments concordants.

Le premier est le doublement du nombre annuel de transcriptions de mariages célébrés à l’étranger par rapport au milieu des années 1990, d’autant plus frappant que le nombre annuel de mariages binationaux célébrés en France est quant à lui en baisse5.

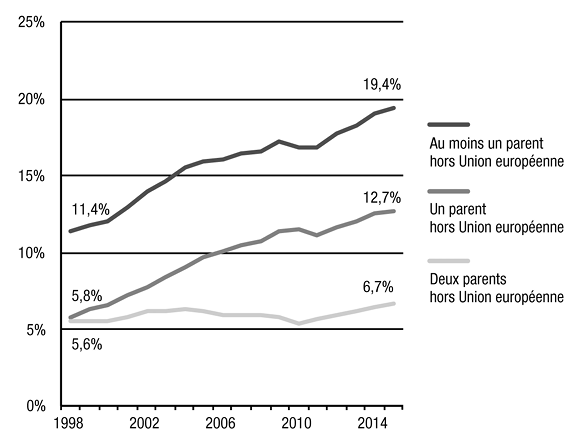

Le deuxième élément est que l’augmentation du pourcentage de naissances mixtes procède entièrement de l’augmentation du pourcentage de naissances d’un parent français et d’un parent ressortissant d’un pays extérieur à l’Union européenne. Entre 19986 et 2015, ce pourcentage est passé de 5,6 % à 12,2 %, tandis que le pourcentage de naissances d’un parent français et d’un parent ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne demeurait stable, à 2 %. Au total, près d’un nouveau-né sur cinq a désormais au moins un parent ressortissant d’un pays extérieur à l’Union européenne.

Part des naissances d’au moins un parent étranger hors UE

Champ : France métropolitaine.

Source : Insee.

Si l’augmentation du pourcentage de naissances mixtes tenait uniquement à une évolution sociale, le pourcentage de naissances d’un parent français et d’un parent ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne aurait connu une progression comparable au pourcentage de naissances d’un parent français et d’un parent ressortissant d’un pays extérieur à l’Union européenne. La logique aurait même voulu qu’il augmente davantage, dans la mesure où les échanges sont plus nombreux au sein de l’Union européenne qu’avec les pays tiers, et où les êtres humains fondent plus volontiers leur foyer avec une personne dont ils se sentent culturellement proches.

Le troisième élément est que les ressortissants de pays extérieurs à l’Union européenne qui s’installent en France à la suite de leur mariage avec un Français proviennent dans leur immense majorité de pays historiquement pourvoyeurs d’émigration vers la France. C’est ainsi, par exemple, que les pays du Maghreb et la Turquie en représentaient à eux seuls 62 % en 20107.

Enfin, le quatrième élément provient de l’enquête Trajectoires et origines de l’INED, publiée en 2016. Il en ressort que, du côté masculin, 26 % des descendants d’immigrés algériens, 20 % des descendants d’immigrés marocains ou tunisiens, 27 % des descendants d’immigrés subsahariens et 39 % des descendants d’immigrés turcs sont en couple avec une immigrée originaire de la « même grande zone géographique que celle de [leurs] parents ». Du côté féminin, les pourcentages sont encore plus élevés : 31 % pour les descendantes d’immigrés algériens, 42 % pour les descendantes d’immigrés marocains ou tunisiens, 41 % pour les descendantes d’immigrés subsahariens et 74 % pour les descendantes d’immigrés turcs8.

Il est donc acquis qu’une part non négligeable des enfants nés en France en 2014 d’un parent français et d’un parent ressortissant d’un pays extérieur à l’Union européenne sont en réalité « faussement binationaux » : leur parent français est originaire du pays de leur parent ressortissant d’un pays extérieur à l’Union européenne. Or, chacun le comprend, si les enfants nés de couples « faussement binationaux » figurent dans la catégorie « nés d’un parent français et d’un parent étranger » des statistiques publiques, sur le fond, beaucoup d’entre eux relèvent de la catégorie « nés de deux parents étrangers » : sauf exception, les immigrés ou enfants d’immigrés de nationalité française qui choisissent à dessein de s’unir à un habitant de leur pays d’origine attestent par là qu’ils se considèrent moins comme des Français que comme des étrangers installés en France.

*

En résumé, si l’on s’en tient aux flux d’immigration, la France connaît depuis le début des années 2000 une vague d’immigration aussi massive que celle des Trente Glorieuses, après un quart de siècle d’immigration modérée ; si l’on s’intéresse à ce qui compte le plus, à savoir l’impact de l’immigration sur la composition à long terme du peuple français, la stabilisation de la part des immigrés dans la population française entre 1975 et 1999 apparaît comme un trompe-l’œil en raison du développement de l’immigration familiale : pendant cette période, le pourcentage de naissances de deux parents étrangers a toujours été supérieur à ce qu’il avait été pendant les décennies 1950 et 1960 ; à l’immigration familiale classique s’est en outre ajoutée, à partir des années 1990, l’immigration via les mariages « faussement binationaux » ; enfin, la majorité de l’immigration familiale provient depuis plusieurs décennies de pays n’appartenant pas au même ensemble civilisationnel que la France.

1. L’INSEE recense depuis 1977 le lieu de naissance des parents, mais on peut être né français à l’étranger.

2. INSEE Première, no 1524, novembre 2014.

3. Il faut certes ôter à ce pourcentage les naissances de deux parents européens ressortissants de pays non membres de l’Union européenne, mais leur poids est marginal (voir le tableau « Nés vivants selon la nationalité détaillée des parents et leur situation matrimoniale » de l’INSEE).

4. Chiffres arrondis d’après ceux de l’INED.

5. Voir les chiffres publiés par l’INSEE.

6. C’est la première année pour laquelle ces statistiques sont disponibles.

7. Immigrés et descendants d’immigrés en France, INSEE Références, édition 2012, p. 143.

8. Trajectoires et origines ; Enquête sur la diversité des populations en France, INED éditions, 2015, tableau 10, « Statut migratoire et origine des conjoints des descendants d’immigrés selon le pays de naissance de leurs parents », p. 312-313.