Chapitre 1

Le film fait voir et entendre

1. Phénoménologie de l’image de film

1.1 L’analogie

1.1.1 L’image de film est une image analogique

Regarder une image, c’est en général y reconnaître quelque chose du monde : l’image, dans la plupart de ses usages sociaux, est faite pour figurer un référent, réel ou non. Cela est vrai quel que soit son mode de fabrication : qu’elle ait été faite par une main déposant des pigments sur une surface, par l’action de la lumière sur des sels d’argent (comme dans les films qu’on dit désormais argentiques), ou par son action sur des photocapteurs qui la transformeront en information numérisée, exploitable ensuite sur divers appareils. De grandes confusions règnent sur ce dernier point, surtout depuis que, à l’imitation de la langue anglaise, on tend à opposer « numérique » (ou, en anglais, digital) et « analogique ». Or c’est là mélanger deux ordres de considérations, l’une génétique, l’autre phénoménale : « numérique » désigne un traitement particulier de l’information visuelle, différent du dessin, de la peinture ou de la photographie argentique, mais ce traitement aboutit en fin de compte, pour nos yeux, à une image analogique, c’est-à-dire ressemblante, comme le savent les millions d’utilisateurs quotidiens d’appareils de photo ou de vidéo, qui ne cherchent pas à produire des pixels ni des chiffres, mais des vues de leur environnement.

On ne saurait trop insister, dans ce livre consacré aux principales approches du film de cinéma dans ses définitions successives, sur le fait que le numérique, s’il a changé énormément les modes de production, n’a pas changé la relation fondamentale de l’image à la réalité, qui est une relation de ressemblance (ou analogie). Cette relation ne signifie pas que nous sommes devant l’image comme devant la réalité ; voir une image de film n’est pas un double de la perception naturelle, mais une expérience perceptive particulière (Zernik, 2010), qui demande un apprentissage (désormais accompli dans la petite enfance, en même temps que celui du langage). En outre il existe des degrés de ressemblance, comme le sait n’importe quel spectateur de film, qui ne confond pas un dessin animé avec un documentaire et s’avère capable de reconnaître la réalité dans un film en noir et blanc, en Technicolor ou en couleurs numérisées. Il existe aussi des images qui, par une décision de leur auteur (ou parfois, parce qu’elles sont « ratées »), ressemblent peu ou pas du tout à un aspect du monde réel ; c’est le cas, typiquement, des films dits « abstraits », tels les derniers films de Stanley Brakhage, composés en disposant des pigments (solides ou liquides) sur un support pellicule, ensuite refilmé ; ce peut être aussi le cas de montages d’images très brèves que l’on aura à peine le temps d’identifier, ou d’images raturées, ou extrêmement sombres… Bref, l’analogie a des limites, qui tiennent à la variabilité de ses divers paramètres (lumière, couleur, forme, vitesse…), et bien des films en ont joué, sans que cela annule sa présence essentielle.

1.1.2 L’idéologie de la trace

Si l’avènement du numérique a suscité tant de réactions, c’est qu’il semblait contredire une conception de l’analogie filmique, longtemps en faveur (et même dominante dans certains milieux) et qui voulait que l’image de film soit non seulement très ressemblante, mais qu’elle conserve « quelque chose » de la réalité même de ce qu’elle enregistre. Comme l’a dit frontalement André Bazin, « la photographie [donc aussi le cinéma] bénéficie d’un transfert de réalité de la chose sur sa reproduction » (Bazin, 1945) : si nous voyons un dessin, nous comprendrons aussitôt qu’il représente une certaine chose, mais devant une photographie, nous sommes en outre persuadés que cette chose a vraiment existé dans la réalité. La photographie, et après elle le cinéma, ne sont pas seulement, dans cette approche, des représentations, mais des traces, des empreintes :

« L’image peut être floue, déformée, décolorée, sans valeur documentaire, elle procède par sa genèse ontologique du modèle : elle est le modèle. » (Bazin, 1945)

Ou, pour le dire dans le vocabulaire de la sémiotique de Peirce, les images sont des indices (Schaeffer, 1987 ; Le Maître, 2004).

Pour Peirce, un signe peut avoir trois grand types de relations avec ce à quoi il renvoie (son référent) : soit une relation purement conventionnelle (symbole), soit une relation de similitude (icône), soit une relation de co-naturalité (indice). L’approche dont nous parlons postule que l’image de film est à la fois icône et indice ; ce fut celle de tous les théoriciens « réalistes » du cinéma, nombreux dans la génération critique de l’après-guerre. Nous avons cité Bazin, il faut au moins y ajouter Kracauer (1960), qui, ayant reconnu que le cinéma pouvait aussi bien transformer que reproduire telle quelle la réalité, choisit cette seconde option comme plus spécifiquement cinématographique : « les films peuvent revendiquer une validité esthétique s’ils s’appuient sur leurs propriétés fondamentales ; comme les photographies […] ils doivent enregistrer et révéler la réalité physique ». « Transfert de réalité » ou « révélation » : Bazin comme Kracauer accordent à l’image de film une vertu presque surnaturelle, qui en fait bien plus qu’une image, un index de vérité. On trouve des intuitions comparables chez plusieurs cinéastes : Rossellini lançant la fameuse et provocatrice formule « les choses sont là, pourquoi les manipuler ? » (1990) ; Pasolini affirmant que « le cinéma représente la réalité à travers la réalité » (1966) ; Vertov prônant le filmage de « la vie à l’improviste » (1923) ; voire, sous des formes un peu différentes, Straub ou Tarkovski. Dans tous les cas on met en avant l’analogie filmique, mais pour l’interpréter dans un sens maximaliste : ce n’est pas seulement une figuration fidèle des apparences, c’est une espèce de duplication de la réalité, à laquelle on peut attacher une croyance, irrationnelle comme toute croyance, en un pouvoir spécial du cinéma (« révélation »).

Il faut donc ici rappeler deux choses : d’abord, une image, quelle qu’en soit la genèse, est toujours un artefact, et ne contient que ce qui résulte de l’usage concret de procédures matérielles ; on peut accorder une valeur particulière à certains procédés, entre autres en raison de leur automatisme (voir chap. 1.2 § 2.1), mais même une caméra de surveillance (degré zéro de l’intervention) donne une image fabriquée, qui ne coïncide pas avec la réalité filmée (elle en témoigne, ce qui est différent). D’autre part, l’image de film, comme toute image, possède une « double réalité » visuelle : c’est une surface plane, délimitée, et c’est aussi la représentation d’une réalité tridimensionnelle ; c’est à cette seconde réalité de l’image que nous avons affaire spontanément, et nous devons en général faire un effort pour percevoir sa « première » réalité, bidimensionnelle ; il n’en reste pas moins que l’image existe sur ces deux modes, et que, le plus souvent, loin d’y voir uniquement un indice véridique, nous la recevons sur un mode dialectique, qui tient compte de ses deux réalités. En termes phénoménologiques, on pourrait dire que le film – comme, de manière encore plus accentuée, le jeu vidéo – provoque un « conflit de perceptions » (Boyer, 2015) entre « la réalité effective actuellement présente » et « l’apparition d’un non-maintenant dans le maintenant ».

1.1.3 L’idéologie du simulacre

Symétriquement à l’idéologie indicielle, il a existé dès les débuts une conception de l’image de film comme pure construction : comme simulacre et non comme index. L’image, même automatiquement analogique, n’est pas un donné du monde mais une fabrication, et par conséquent, elle ne coïncide pas avec la réalité mais la représente. (Rappelons ici que, contrairement à une fausse évidence, « représenter » ne signifie pas « présenter une seconde fois », mais « rendre présent en remplaçant ».) L’image de film, quand nous la regardons, tient lieu d’une certaine réalité – le plus souvent organisée en fiction – mais elle n’est que cela : un tenant-lieu. En outre, du fait de sa double réalité visuelle, elle manifeste son statut de simulacre par toutes sortes de différences, plus ou moins importantes, avec la perception de la réalité. C’est ce qu’Arnheim (1932) avait appelé les « facteurs de différenciation », où il rangeait la projection des corps sur une surface plane, la diminution de la profondeur spatiale, l’absence de couleurs et l’éclairage artificiel, la limitation de l’image, la disparition de la continuité spatiotemporelle, enfin la disparition de la sensorialité non optique. C’est une liste datée (on peut maintenant rendre la couleur – encore qu’elle ne soit jamais parfaitement exacte – ou faire des prises extrêmement longues – quoique jamais infinies…), mais elle dit bien qu’entre ce que je vois directement et ce que je vois par l’intermédiaire d’une image mouvante, il existe toujours des différences.

C’est une idée qui a été souvent reconnue, comme un « au-delà de l’analogie » (Metz, 1970), et qui a, comme l’idéologie opposée de la trace, donné lieu à des revendications d’exclusivité à propos du médium cinématographique. La théorie des « facteurs de différenciation » d’Arnheim a influencé de nombreux auteurs, surtout anglophones, de Stephenson & Debrix (1945) qui la reprennent littéralement, au « néo-formalisme » de Bordwell & Thompson (1979-2014) qui en donne une version étendue à toutes les conventions à l’œuvre dans un film. Une défense en règle de la conception de l’image filmique comme simulacre se trouve, à date récente, dans Bertetto (2007), pour qui « comme résultat de la simulation, comme forme visuelle, à la fois ressemblante et différente, l’image filmique a une structure de simulacre qui l’éloigne du modèle réaliste, mimétique et purement reproductif ». Là encore, l’apparition du numérique a suscité un ensemble de discours, souvent unilatéraux, qui mettent en avant le caractère purement arbitraire, artificiel, construit de l’image de film, au détriment de toute relation purement indicielle avec la réalité. On lit par exemple en 2000 ceci :

« The manual construction of images in digital cinema represents a return to 19th century pre-cinematic practices. […] Cinema can no longer be distinguished from animation. It is no longer an indexical media technology but, rather, a sub-genre of painting. » (Manovich, 2000)

L’exagération est patente : bien sûr, l’image numérique est construite, comme toute image, et la procédure numérique permet de la modifier à loisir avec une réelle facilité ; mais la comparer à la peinture, où rien n’est automatiquement reproduit (ou, c’est presque pareil, au cinéma d’animation) est excessif : il reste toujours, dans l’image cinématographique, même numérique et retouchée en postproduction, une base indicielle, qui provient de l’analogie automatique produite à la prise de vues.

Ici deux remarques :

– L’image argentique n’a jamais été exempte de retouches ; elles étaient plus complexes à opérer, moins certaines, et souvent affectaient toute l’image d’un coup (alors qu’aujourd’hui on peut retoucher une image « au scalpel »), mais de même nature. Entre l’étalonnage argentique et l’étalonnage numérique, il n’y a le plus souvent qu’une différence de technique, non de visée (ni même tellement de résultats). Cette opération a d’ailleurs été opérée presque toujours, y compris en photographie ; un photographe comme Cartier-Bresson, inventeur de la notion d’« instant décisif » qui semble valoriser la prise spontanée, réalisait en fait des cadrages très travaillés, et n’hésitait pas à retoucher ses photos.

– Surtout, il faut rappeler que ce qui compte pour une esthétique du film, c’est avant tout la manière dont les images sont perçues et reçues ; or, on ne peut prétendre que des spectateurs confondent un film photographié avec un dessin animé, encore aujourd’hui. Les progrès impressionnants réalisés par la technique numérique en matière de ressemblance à la réalité (progrès très sensibles dans l’univers du jeu vidéo) signifient bien que ce qui est cherché, c’est moins la production de formes purement imaginaires qu’une nouvelle procédure, plus sophistiquée, plus hybride (mêlant prise de vues automates et interventions délibérées) en vue de produire une analogie convaincante. La ressemblance n’est pas une essence, mais une expérience : l’image de film se prête à une double réception, l’une purement réaliste (indicielle) l’autre purement formaliste (simulacre) ; elle favorise tantôt l’une, tantôt l’autre, et souvent laisse le spectateur libre de la dose de chacune des deux.

1.2 L’espace

1.2.1 La double réalité de l’image

L’espèce humaine est habituée depuis un siècle et quelque à ce que les images bougent, et depuis des millénaires, à ce que des images plates figurent des volumes, des espaces creux et habitables, des fuites perspectives et autres phénomènes spatiaux. L’image est capable de représenter des phénomènes mentaux aussi complexes que la perception du mouvement ou celle de l’espace. Il n’en est que plus remarquable qu’elle puisse le faire à partir d’une réalité matérielle intrinsèquement réduite : une surface plane et limitée, où se composent des taches colorées. Nous l’avons rappelé un peu plus haut, devant une image nous voyons une telle surface, et en même temps nous voyons un aspect d’un monde imaginaire. Toutefois, le verbe « voir » n’a pas tout à fait le même sens dans les deux cas : la surface colorée et cadrée appartient au même monde réel que nous, tandis que l’aspect du monde représenté, si convaincant soit-il (jusqu’aux frontières de l’illusion) ne partage pas notre réalité sensible. C’est ce qu’on a parfois appelé la double réalité de l’image (voir notamment Gombrich, 1982), expression suggestive quoique approximative, car si l’image a une double réalité, c’est qu’on prend le mot dans deux sens différents : soit l’objet réel (un tableau, une photo, une vidéo…), soit sa capacité représentative (ce qu’on y voit imaginairement).

L’image filmique, comme les autres, existe selon ces deux sens : elle occupe une surface (rectangulaire), où elle définit une certaine distribution de la lumière (et couleur), et en outre cette distribution est incessamment changeante. D’autre part, et comme avant elle le dessin ou la photographie, elle représente une réalité visible, imaginaire et occupée par des « objets figuratifs » (Francastel, 1951), c’est-à-dire des objets reconnaissables en tant que tels mais en outre chargés de valeurs socio-culturelles. Il y a donc deux grandes façons de comprendre l’image de film : comme surface ou comme profondeur fictive.

1.2.2 La profondeur : perspective, stéréoscopie

Comme nous l’indique notre expérience, c’est le sentiment de l’espace profond qui est premier devant l’image filmique. Un des facteurs importants de ce sentiment est que cette image obéit, par construction, aux principes de la perspective. La notion de perspective, dans son sens actuel, a été inventée par les peintres et théoriciens du xve siècle ; sa définition est donc inséparable de la réflexion sur la représentation de l’espace depuis 500 ans. On peut sommairement définir la perspective comme « l’art de représenter les objets sur une surface plane de façon que cette représentation soit semblable à la perception visuelle qu’on peut avoir de ces objets eux-mêmes » – ce qui ne va pas sans problèmes. Cela suppose qu’on sache définir une représentation semblable à une perception directe ; or, nous l’avons dit, les limites de l’analogie sont largement conventionnelles ; entre autres, les arts représentatifs ont longtemps négligé le fait que nous voyons avec deux yeux, et non un seul. Toutefois, cette idée nous semble intuitivement acceptable, pour plusieurs raisons :

– par construction, la perspective imite la production d’une image sur le fond de l’œil (la rétine) ; l’image perspective et l’image rétinienne, quoique de nature très différente (l’une est objective, l’autre n’est qu’un stade non isolable dans le processus de perception), résultent des mêmes lois géométriques ;

– elle est le système dominant depuis des siècles, et nous sommes massivement habitués aux images utilisant la perspective monoculaire ; quoique ce système ne soit pas le seul possible théoriquement, il a été adopté pour sa simplicité et son caractère « naturel » ;

– enfin, cette perspective a eu très vite un caractère « automatique », qui s’est traduit dans l’invention d’appareils divers (de ceux de Dürer ou de Brunelleschi, au xve siècle, à n’importe quel appareil de photo aujourd’hui), capable de la produire simplement.

Cette proximité de la perspective monoculaire avec notre mode de perception naturel, et l’habitude culturelle que nous en avons, nous rendent inattentifs à sa présence. Nous remarquons, en revanche, les déviations par rapport à son usage standard, notamment, en cinéma, celles qui résultent de l’emploi d’objectifs à très courte focale (qui creusent l’espace) ou à très longue focale (qui l’aplatissent). Orson Welles fut célèbre, entre autres, pour son amour des objectifs courts (18 mm), donnant à Citizen Kane (1940), Othello (1952) ou La Soif du mal (1958) un style visuel remarquable.

Parmi les moyens imaginés pour rendre la perspective plus proche encore de notre vision, le plus spectaculaire est ce qu’on appelle la stéréoscopie (ou, dans le jargon commercial, « 3D »). Elle vise à rétablir le caractère binoculaire de la perception, en dotant l’image de traits perceptifs qui font jouer les deux yeux ; pour cela on donne une image différente à chaque œil, les images gauche et droite étant déterminées de manière à correspondre aux deux images rétiniennes produites dans nos deux yeux devant une situation réelle. Ce principe n’est pas neuf, et il avait été popularisé dès le xixe siècle par des dessins et des photographies ; des appareils de prise de vues et de visionnement de photos stéréoscopiques étaient même courants à partir des années 1900. Le cinéma a repris le même principe, la principale difficulté ayant consisté à permettre la sélection de l’image destinée à chaque œil, puisque les deux images sont projetées en même temps sur l’écran (et non pas l’une à côté de l’autre comme pour les photos). On a utilisé pour cela divers procédés, le plus courant aujourd’hui étant de polariser la lumière différemment pour les deux images (horizontalement pour l’une, verticalement pour l’autre) ; la discrimination est alors faite à travers des verres polarisés portés sous forme de lunettes1.

L’effet stéréoscopique permet effectivement de percevoir des images dotées de relief, parfois de manière impressionnante (d’autant que ce procédé, qui est avant tout un argument de vente, est généralement employé dans des films eux-mêmes spectaculaires). Il reste cependant peu probable que l’image stéréoscopique devienne la norme de l’image filmique, pour plusieurs raisons. Ces images induisent une fatigue visuelle, qui peut être très importante chez certains spectateurs (au point de provoquer un refus de les regarder). De plus, elles sont souvent imparfaites, provoquant des « bavures » dans certaines zones de l’image ; souvent aussi, les deux images ne sont parfaitement accordées que pour certaines places devant l’écran (trop loin de l’axe, la convergence se fait mal). Enfin et plus essentiellement, l’effet obtenu n’est pas le même que celui que produit une scène réelle ; l’image stéréoscopique donne au spectateur le sentiment paradoxal d’être vissé devant la scène, sans pouvoir tourner autour, tout en ayant une sensation de relief qui ne pourrait résulter que de ce mouvement ; contrairement à un argument souvent entendu, elle n’est donc pas plus réaliste, son codage étant tout aussi arbitraire que celui de l’image plate.

1.2.3 La surface : le cadre

L’image de film, comme avant elle la photographie et la peinture, est limitée dans l’espace, par un cadre rectangulaire (elle ne peut pas être infiniment grande). Les proportions de ce cadre ont beaucoup changé au cours de l’histoire du cinéma. Elles furent d’abord de 4/3 (soit 1,33), puis à la fin des années 1920 l’Academy of Motion Pictures Arts les fixa à 1,375 ; dans les années 1950 apparurent des formats de plus en plus larges (de 1,65 à 1,85), puis les formats très larges résultant d’un procédé anamorphotique (CinemaScope et successeurs) et offrant des proportions de 2,20 (Todd-AO) à 2,76 (Ultra-Panavision 70). Ces proportions, définies pour la pellicule, ont été employées jusqu’aux années 1990, et ont survécu à la diffusion de films à la télévision (dont l’écran a longtemps été aux proportions 4/3) malgré les problèmes d’adaptation. Toute la gamme des formats larges perdure à l’époque numérique, sans changement notable2. (On a vu aussi, à date récente, des films dont le format change en cours de route, tels The Grand Budapest Hotel [Anderson, 2014] ou Au-delà des montagnes [Jia, 2015].)

Le cadre manifeste clairement la double réalité perceptive de l’image : en effet, il peut être considéré, soit comme une sorte d’ouverture mobile à travers laquelle on regarde le monde, soit comme la limite d’une surface où apparaissent des formes et des couleurs. Cette double définition a été apparente dès la photographie (et même en peinture, avec les premiers paysages peints « sur le motif », à la fin du xviiie siècle). En peinture, en photo, en cinéma, le cadre est à la fois cadrage (c’est-à-dire choix d’une certaine portion de la réalité que l’on donne à voir) et limite. Pour le dire de manière imagée, on peut voir dans le cadre à la fois un cadre-limite et un cadre-fenêtre (voir chap. 1.3 § 3.1).

Le cadre apparaît d’abord comme une ouverture donnant accès au monde (imaginaire) figuré par l’image. Dans toute la tradition représentative issue de la Renaissance, les bords de l’image sont ce qui l’arrête, mais aussi ce qui fait communiquer l’intérieur de l’image – ce qu’on appelle en cinéma le champ – avec son prolongement imaginaire, le hors-champ. Les côtés gauche et droit du cadre, notamment, sont associés à la possibilité pour un personnage de sortir du champ ou d’y entrer ; dans le premier cinéma dramatique, cela donna naissance à une forme de mise en scène élémentaire, mise au point par Griffith, et qui fut longtemps pratiquée (Aumont, 2006). Les bords supérieur et inférieur du cadre correspondent à des mouvements moins habituels dans notre environnement ; en outre, contrairement aux bords latéraux, ils ne sont ni symétriques, ni échangeables. L’apparition ou disparition d’une figure par le bord inférieur, notamment, est généralement utilisée à des fins expressives. Il existe d’ailleurs de nombreux moyens de rendre le cadrage expressif, en rapport avec son contenu représentatif. Par exemple, dans plusieurs films japonais des années 1960 tournés en cinémascope, le cadre est parfois animé d’une rotation sur son axe, ou d’un fort tremblement, qui ne sont pas justifiés par le récit, mais traduisent sous forme visible une émotion associée au contenu narratif (tremblement = trouble du personnage ; rotation = atmosphère bizarre, etc.).

Le mot cadrage, et le verbe cadrer, apparurent avec le cinéma, pour désigner un processus mental et matériel déjà à l’œuvre en peinture et en photographie : la production d’une image contenant un certain champ vu sous un certain angle, avec certaines limites précises (le cinéma a institutionnalisé cette opération, en inventant la profession de cadreur). Dans les tout premiers films, la distance de la caméra au sujet filmé était à peu près toujours la même, permettant aux personnes filmées d’être représentées en pied. Très vite, on eut l’idée de rapprocher ou d’éloigner la caméra, de sorte que les sujets filmés devinrent plus petits, perdus dans le décor, ou au contraire plus grands, et vus seulement en partie. C’est pour rendre compte de ces possibilités, et du lien entre la distance de la caméra au sujet filmé et la grandeur apparente de ce sujet, que l’on a élaboré une typologie empirique, appelée « échelle des grosseurs de plan », du plan d’ensemble et du plan général au plan rapproché et au gros plan. Par métonymie, le mot « cadrage » en est venu à désigner certaines positions particulières du cadre par rapport à la scène représentée. C’est ainsi qu’on parle de « cadrage en plongée » (quand le sujet est filmé d’en haut), « en contre-plongée » (quand il est pris d’en bas), de cadrage oblique, serré, frontal, etc. Il existe aussi tout un vocabulaire relatif aux effets produits par les mouvements de la caméra par rapport au sujet filmé : le travelling est un déplacement du pied de la caméra ; le panoramique est un pivotement de la caméra, horizontalement, verticalement, ou dans toute autre direction, tandis que le pied reste fixe ; il existe toutes sortes de mixtes de ces deux mouvements (on parle alors de pano-travellings). À partir de 1940, on a introduit l’usage du zoom, ou objectif à focale variable. Pour un emplacement de la caméra, un objectif à focale courte donne un champ large et creuse la perspective ; le passage à une focale plus longue, resserrant le champ, le « grossit » par rapport au cadre, et donne l’impression qu’on se rapproche de l’objet filmé (à noter qu’en même temps que ce grossissement se produit une diminution de la profondeur de champ). Enfin, à date plus récente, des dispositifs robotisés ont permis de filmer une scène en faisant varier à peu près tous les paramètres – distance, angle de prise de vues, focale – de manière programmée (dans Le Direktør [2007], Lars von Trier a même utilisé un logiciel aléatoire pour déterminer ces paramètres pour chaque plan).

Toutefois le cadre est loin de se réduire toujours à cette fenêtre imaginaire. On a même pu soutenir qu’il n’existe aucun prolongement imaginaire de l’image au-delà de ses bords, même au cinéma (Seguin, 1999). De toute manière, dans la mesure où sa forme est presque toujours une forme géométrique simple, le cadre sollicite notre perception pour son propre compte. En particulier, il induit des effets de champ et de surface, notamment un centrement de l’image. Ce phénomène n’est pas à proprement parler perceptif, car il met en cause d’autres capacités psychiques que la perception – mais son effet est suffisamment immédiat pour qu’on ait pu le décrire comme relevant des lois générales du visuel, en particulier, dans le cadre de la Gestalttheorie (Arnheim, 1981). Plus généralement, on associe toujours le cadre à ce qu’on appelle la composition de l’image, terme un peu vague qui recouvre la part purement plastique de l’apparence du cadre : lignes de force plus ou moins visibles, répartition des masses claires et sombres, équilibre des couleurs, etc. Toutefois, une telle composition, essentielle dans l’image fixe, ne joue un rôle en cinéma que dans le cas où le cadre reste suffisamment stable (un panoramique filé ne paraîtra pas très composé en ce sens).

Il existe plusieurs procédés qui ont pour effet de marquer la surface du cadre (et de diminuer l’effet de profondeur imaginaire). Certains affectent toute la surface, comme la surimpression (deux images au moins sont données à voir en même temps, ce qui rend plus difficile la perception de la profondeur) ou la transparence : une scène est filmée devant la projection d’une image enregistrée préalablement, et qui, du moins dans un film argentique, a une matière suffisamment différente pour être perçue (ce n’est plus le cas en numérique, bien entendu). D’autres consistent plutôt à partager la surface en zones juxtaposées, soit expressément comme le split screen, soit de manière plus subtile par la mise en scène et/ou le recours à des éléments faisant cadre dans le cadre (on parle alors parfois de « surcadrage »).

Fenêtre 1.1 Une image plate et profonde.

L’image de film est perçue à la fois comme plate et comme profonde, mais il existe de nombreux moments où cette double réalité est dissociée. Trois exemples :

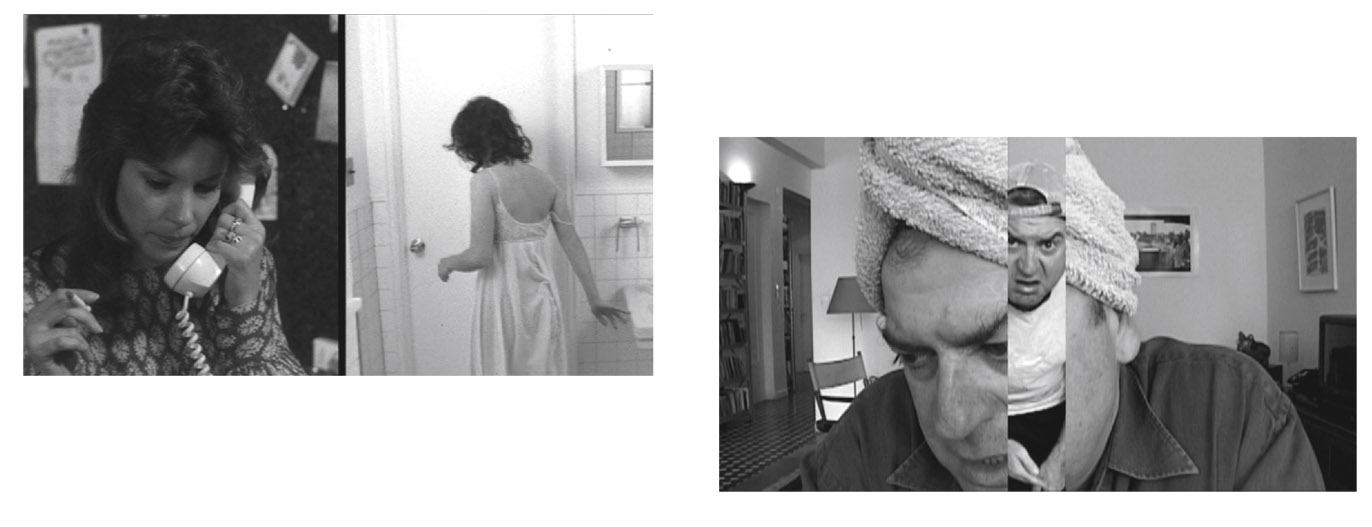

• « Faire le point », c’est régler l’optique de manière que seule l’image des objets à une certaine distance de l’objectif soient nets. Dans ce plan du Sixième sens (Mann, 1986), on passe d’une mise au point sur les deux personnages distants à une autre sur le personnage proche, forçant le spectateur à prendre conscience de ces deux choix successifs.

• On peut jouer sur la tension entre surface et profondeur avec une image uniformément nette (avec une grande « profondeur de champ »). Dans ce plan de La Soif du mal (Welles, 1958), les deux figures humaines sont nettes, mais la disproportion entre elles et le creusement de l’espace dans la partie gauche donnent l’impression d’un collage ; lorsque, par la suite, le personnage de gauche se rapproche, c’est l’éclairage qui distingue les deux figures et produit le même effet de collage :

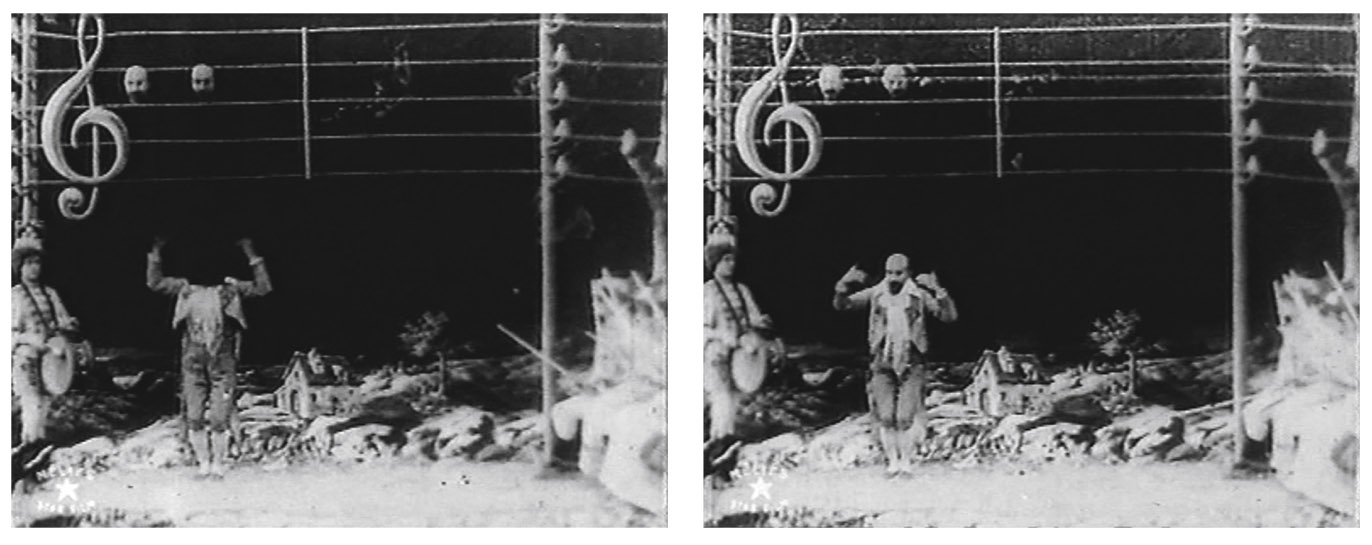

• Le procédé de la « transparence » consiste à filmer une scène devant un fond préalablement filmé, qui est projeté derrière cette scène. Cela permet notamment de tourner en studio une scène censée se dérouler en extérieurs ; très tôt, le cinéma s’en est aussi servi de manière ironique, pour « mettre à nu le procédé » de tournage, comme dans cette scène de Hellzapoppin (Potter, 1941) où les deux héros s’aperçoivent tout à coup qu’ils ne sont plus dans le bon film. (Avec le film numérique, ce trucage devient imperceptible, la matière du fond et celle de la scène en premier plan étant identiques.) De même, la surimpression (ici dans Les Mauvaises Rencontres [Astruc, 1955]) « aplatit » l’une sur l’autre deux images différentes, souvent pour marquer une transition ou pour indiquer une relation métaphorique.

![• Le procédé de la « » consiste à filmer une scène devant un fond préalablement filmé, qui est projeté derrière cette scène. Cela permet notamment de tourner en studio une scène censée se dérouler en extérieurs ; très tôt, le cinéma s’en est aussi servi de manière ironique, pour « mettre à nu le procédé » de tournage, comme dans cette scène de (Potter, 1941) où les deux héros s’aperçoivent tout à coup qu’ils ne sont plus dans le bon film. (Avec le film numérique, ce trucage devient imperceptible, la matière du fond et celle de la scène en premier plan étant identiques.) De même, (ici dans [Astruc, 1955] ) « aplatit » l’une sur l’autre deux images différentes, souvent pour marquer une transition ou pour indiquer une relation métaphorique.](images/p21.jpg)

On peut s’en prendre plus directement à la surface en la « découpant » en deux (ou plusieurs) surfaces autonomes, reliées au plan sémantique. Ce plan de Sœurs de sang (De Palma, 1973) montre en split screen des actions simultanées mais distantes ; dans Août (avant l’explosion) (2002), Avi Mograbi dédouble le personnage par un effet similaire (en numérique).

1.3 Le temps

1.3.1 Analogie temporelle : le mouvement

Ce n’est pas hasard si les deux premières formes de ce qui deviendrait le cinéma (le Kinetoscope d’Edison et le Cinématographe des Lumière) portaient l’une et l’autre un nom tiré du mot grec signifiant « mouvement ». Elles apportaient en effet une seule nouveauté essentielle : ce sont des images mouvantes. En matière de représentation de l’espace et des figures, elles sont très proches de la photo (et des arts plastiques), mais le mouvement n’avait, auparavant, jamais été reproduit.

Il faut insister sur le fait qu’il s’agit bien d’une reproduction, et pas seulement d’une représentation : la représentation suscite un signe d’un objet ou d’un phénomène absent, alors que le mouvement perçu sur l’écran de cinéma est bel et bien présent. Pour être plus précis, il est présent dans notre perception de spectateur. On a souvent remarqué que la cinématographie, « écriture du mouvement », consistait à fixer ce mouvement sous forme d’images fixes imprimées sur une pellicule ; de là on a parfois conclu que le mouvement perçu en projection n’était pas réel, et on l’a souvent nommé « mouvement apparent ». Il est exact que l’écran qui reçoit l’image est lui-même immobile, et que ce n’est que l’image projetée – non tangible, donc souvent considérée (à tort) comme immatérielle – qui est dotée de mouvement.

Il est assez vain de se battre sur une définition essentialiste de ce mouvement, ou pour savoir s’il est réel ou apparent. Comme dans beaucoup de questions relatives aux images, il est certainement préférable de considérer l’usage et l’effet plutôt que l’essence. Quelle que soit celle du mouvement des images de film, notre appareil perceptif le perçoit comme un mouvement réel ; on a même pu montrer que sa perception mettait en jeu les mêmes zones corticales que la perception du mouvement d’un objet réel3, et que par conséquent l’un et l’autre sont indistinguables. Il est donc inutile de parler d’illusion à propos du mouvement de l’image de film.

1.3.2 Analogie temporelle : la durée

Étrangement, on a mis beaucoup plus longtemps à s’apercevoir que l’image de film était aussi une image analogique de la durée. Celle-ci est souvent définie comme la qualité subjective et vécue du temps (par opposition au temps mesurable et objectif), et devant les bandes des Lumière il était assez naturel de ressentir le passage du temps comme « normal ». Il y a donc, entre le temps dans un plan de film et le temps de son référent, un rapport pleinement indiciel, du moins si l’on filme sans procédé spécial (ni ralenti, ni accéléré, notamment). De nombreux auteurs ont été sensibles à cette évidence de l’inscription du temps dans un morceau de film, souvent pour en tirer des conclusions excessives sur le « réalisme inné » du cinéma : il est clair que, tant que la caméra tourne, elle enregistre une durée ininterrompue et continue, mais d’une part, un film est le plus souvent fait d’assez nombreux plans successifs et d’autre part, la durée dans un plan est en fait modulée, plus ou moins ostensiblement, par la nature et la mise en scène des événements.

Aussi la réflexion sur le temps a-t-elle surtout été intéressante lorsqu’elle a visé à dépasser l’idée trop simple de la reproduction à l’identique. Déjà Epstein, dans les années 1930-1940, s’était passionné pour tous les moyens dont dispose le cinéma pour produire un temps inédit, plutôt que reproduire le temps réel :

« Le temps ne contient rien qu’on puisse appeler temps en soi, pas plus que l’espace ne renferme d’espace en soi. Ils ne se composent, l’un et l’autre, que de rapports, essentiellement variables, entre des apparences qui se produisent successivement ou simultanément. C’est pourquoi il peut y avoir trente-six temps différents et vingt sortes d’espaces, selon les positions infiniment diverses des objets et de leur observateur. » (Epstein, 1946)

Un demi-siècle plus tard, un autre cinéaste, Tarkovski, parlait, lui, de « sculpter le temps » (1986). On peut aussi penser à la fameuse formule de Schefer (1980) : « le cinéma est la seule expérience dans laquelle le temps m’est donné comme une perception », qui signale le caractère visible que prend le temps cinématographique, justement parce qu’il n’est pas la simple reproduction d’un temps ordinaire.

1.3.3 Continuité et successivité : le plan, le montage

Nous avons utilisé le terme « plan », qui est devenu d’usage courant et qui peut sembler ne pas avoir besoin de définition. Pourtant ce terme, qui n’existait pas lorsque les Lumière ou Edison présentèrent leurs vues, n’est pas dénué d’ambiguïté. Jusqu’aux années 1910, l’unité de film était assimilée à une scène ou un « tableau » (au sens du théâtre) ; le film était un bout à bout de ces unités, relativement autosuffisantes. Un plan se définit, lui aussi, par un contenu dramatique et par un point de vue cadré, mais il représente une invention spécifiquement cinématographique, en ce que son contenu est partiel (une partie de la scène) et sa durée est arbitraire. Un plan peut coïncider avec une action dramatique, de son début à sa fin, mais c’est un choix rare, et la même action sera plus souvent rendue par deux, cinq, dix plans, dont chacun aura alors sa forme, sa logique, sa durée propres.

Sur ce point s’est concentrée une grande partie de la réflexion théorique sur le montage depuis un siècle : quelle est la relation entre un plan unitaire (une prise de vues en continu, avec un début, une fin, une durée et un cadrage, éventuellement variable) et la suite de plans dont il fait partie ? Pour l’un des tout premiers à s’être posé la question, Poudovkine (1926), la réponse est simple : le plan est un point de vue momentané, choisi pour véhiculer une information factuelle, sensorielle et affective ; après quoi un autre point de vue lui succèdera, pour donner une autre information qui vient compléter et modifier la première. Cette conception du plan est celle que l’on trouve dans la plupart des traités théoriques et des manuels pratiques, et elle se fonde sur l’idée centrale que le montage « reproduit le processus mental par lequel (dans la vie réelle) notre attention se porte successivement sur tel ou tel point » (Lindgren, 1948) ; ou, dans les termes de deux professionnels : « le monteur ne reproduit pas les conditions physiques qui règnent lorsque j’observe une scène, il interprète le processus mental par lequel je la vois » (Reisz & Millar, 1968).

L’outil de base du montage est ce qu’on appelle, d’un terme commode mais un peu vague, le raccord. Comme le mot le dit, le raccord est d’abord pensé comme une continuité. Sans abolir la discontinuité essentielle du changement de plan ni chercher à la faire oublier (elle reste visible à qui veut la voir), il s’agit de la rendre secondaire par rapport à une continuité sémiotique : je vois que j’ai changé de plan, mais je sais que je suis resté dans la même séquence, que les choses se suivent et que ma compréhension des événements ne doit pas trop s’attarder sur le saut produit au changement de plan. Le raccord est toujours un geste double et contradictoire : il fait passer d’un bloc d’espace-durée à un autre bloc, et provoque donc un changement soudain de ma perception ; mais il le fait en produisant un rapport entre les deux blocs qu’il réunit – rapport visuel ou sémantique, ou les deux.

Fenêtre 1.2 Comment deux images de film s’enchaînent.

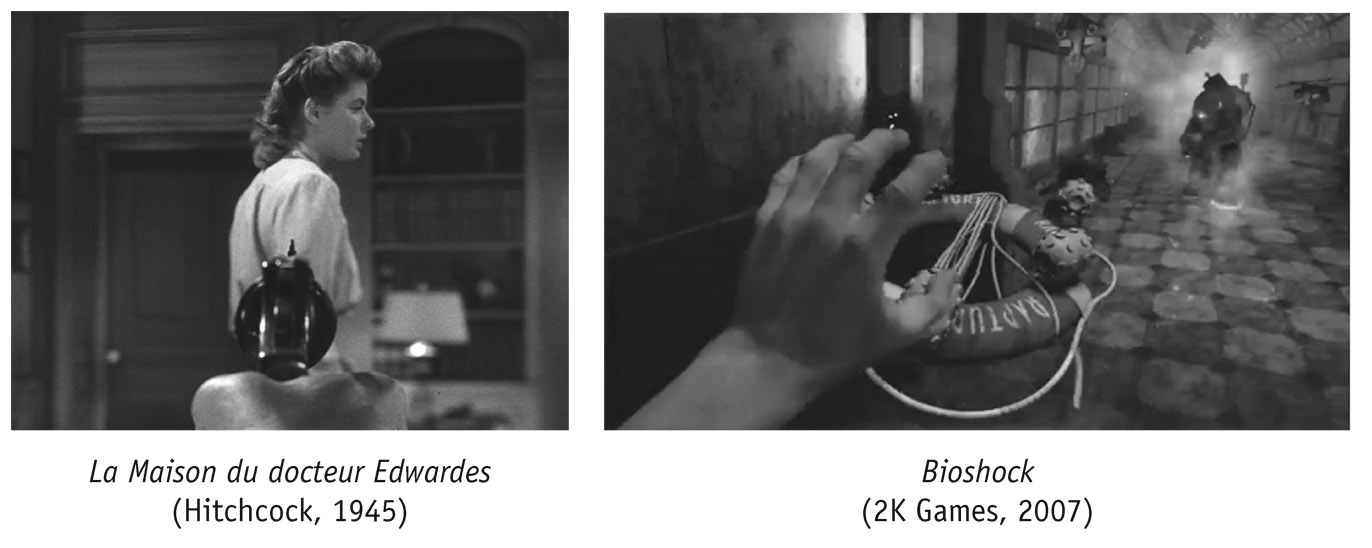

Deux plans peuvent se suivre selon de nombreuses logiques, narratives et causales ou figuratives et métaphoriques (et aussi se suivre sans logique apparente).

• Ce qu’on appelle raccord vise à assurer une relation causale claire entre deux plans, même s’il prend une forme inhabituelle. Dans cette scène d’Une place au soleil (Stevens, 1951), on passe du près au loin au moment crucial où la barque verse et où la jeune femme tombe à l’eau. Ce petit choc perceptif accompagne un brusque recul sur la scène jouée, et met le spectateur à distance de l’événement pathétique (la noyade).

• Une façon plus rare, mais expressive, d’enchaîner des plans consiste à maintenir leur relation en termes de contenu, mais en accentuant le moment formel du passage, sous forme d’une brusque saute, comme dans cette scène de Démineurs (Bigelow, 2009).

• Deux plans peuvent aussi se succéder selon une logique plus intellectuelle, de l’ordre de la métaphore ou de la comparaison, comme dans la célèbre scène de La Grève (1924) où Eisenstein met sur le même pied le massacre des manifestants et celui des bœufs à l’abattoir.

Le cinéma est une expérience du temps, mais il s’agit d’un temps modulé et modelé par des événements représentés, et en outre, d’un temps composé par le montage, qui ajoute de la discontinuité à la continuité inhérente à chaque plan. L’expérience temporelle que propose le film est donc singulière. Il montre un événement par fragments enchaînés, selon un régime de temps pleins (plans) et de sautes ou d’ellipses (passage d’un plan à l’autre), conçues de telle sorte que le spectateur ait les moyens de les interpréter (parfois cela est difficile, arbitraire ou hypothétique). Mais il offre tout cela dans une forme qui elle-même possède une qualité temporelle – le rythme, qui a obsédé la réflexion des avant-gardes historiques à propos du cinéma, sans toutefois qu’elles en donnent jamais une définition satisfaisante. Selon l’un et l’autre de ces aspects et ce, quel que soit le film (documentaire ou fiction, film expérimental ou grand public) le montage est l’outil mental qui gère cette donnée essentielle : le rapport entre le visible et l’invisible. Le raccord, dans son ambiguïté constitutive, est ce rapport.

1.4 Le sonore

1.4.1 L’analogie sonore

Durant la plus grande partie de son histoire, le cinéma a été sonore ou parlant, c’est-à-dire que le film, tel qu’il est vu en projection ou en diffusion vidéo, est à la fois visible et audible. L’audition est un phénomène temporel, prêtant à une reproduction analogique plus poussée que la vue, jusqu’au leurre éventuel ; il est possible de prendre un enregistrement sonore pour la réalité, alors que cela ne peut s’envisager d’un enregistrement visuel que dans des conditions exceptionnelles. Il existe cependant, comme pour l’image, des degrés d’analogie, de la reproduction quasi parfaite à la déformation absolue, et, comme pour l’image, c’est le projet figuratif et sémiotique du film qui détermine le type de représentation sonore qu’on adopte – le même son pouvant être affecté de valeurs, d’une présence et d’une « matière » différentes, selon le contexte. Les cris des freux dans Les Oiseaux (Hitchcock, 1963) ou ceux des corbeaux dans Nouvelle Vague (Godard, 1990) sont peut-être réalistes, mais leur volume, une violence calculée qui provient de leur montage abrupt, les rendent très différents des cris des mêmes oiseaux dans un documentaire animalier. Dans un autre registre, on pourrait faire un intéressant catalogue des bruits d’armes à feu dans l’histoire des films, depuis les plus réalistes (Godard se vantant de n’avoir utilisé que le son des armes figurées dans Les Carabiniers [1962]) jusqu’aux plus fantaisistes (par exemple Mars Attacks ! [Burton, 1996]).

Parmi les principales différences entre la réception de l’image et celle du son, il y a la position imaginaire occupée par le spectateur : devant un film, nous pouvons avoir un point de vue, mais l’idée d’un point d’écoute n’est pas évidente. La technologie ici est intéressante dans son évolution : à la source unique des débuts (un son monophonique dans un seul haut-parleur) a succédé une série de procédés visant à spatialiser le son dans la salle de cinéma ; à l’heure actuelle, en France, une salle standard est équipée de cinq sources sonores : trois haut-parleurs au niveau de l’écran, dont un caisson de graves au centre, et deux autres haut-parleurs derrière les spectateurs. Ce dispositif est surtout utilisé à plein dans des films voulus sensationnels, mais même le mixage du plus simple documentaire est réalisé en fonction de cette disposition. Pour autant, le spectateur n’a pas dans cet univers sonore exactement le même repérage que dans la réalité (pas plus qu’au plan visuel) : le son d’un film est un artefact, et ne le laisse pas oublier. Si l’image filmique est, nous l’avons vu, capable d’évoquer un espace semblable au réel, le son est à peu près totalement dénué de cette dimension spatiale. Ainsi, nulle définition d’un « champ sonore » ne saurait se calquer sur celle du champ visuel, ne serait-ce qu’en raison de la difficulté à imaginer ce que pourrait être un hors-champ sonore (un son non perceptible, mais rattaché aux sons perçus : cela n’a guère de sens).

1.4.2 Le son dans son rapport à l’image

Le cinématographe inventa une forme d’image mouvante, inscrite dans le temps, mais purement visuelle. C’est l’invention, qui s’est jouée en même temps, du spectacle cinématographique qui amena très vite à accompagner ces images de divers événements sonores. Durant plusieurs années, ce fut essentiellement de la musique, jouée en direct par des instrumentistes ; dans les salles qui en avaient les moyens, il pouvait y avoir en outre un commentateur, qui expliquait les événements et aidait à lever les ambiguïtés de leur représentation. Ce spectacle, articulé le plus souvent autour d’un ou plusieurs films de fiction et/ou documentaires, représentait donc des êtres humains, et le désir de ne pas seulement les voir, mais aussi les entendre, a été souvent exprimé, dès les débuts – même si, durant une bonne vingtaine d’années, l’art du cinéma exprima à peu près toute la gamme des situations et des sentiments sans recourir à des dialogues audibles (Altman, 2004).

Nous vivons depuis près d’un siècle avec l’idée que le cinéma, c’est une image mouvante accompagnée d’un son, et l’absence, durant trente ans, d’un tel son, nous apparaît comme un manque, et c’est pourquoi on a parlé, rétrospectivement de cinéma muet : il semblait handicapé. On a pu (Chion, 2003) proposer de considérer que ce cinéma était plutôt sourd que muet, mais même si cela déplace de façon intéressante la question (du spectacle achevé à sa réalisation), ce n’est jamais que remplacer un handicap par un autre. Que le cinéma soit « sourd » ou « muet », cela veut dire qu’il n’est pas capable de reproduire un son qui, pourtant, existait (au moment du tournage du film). On peut noter ici qu’il existe, depuis l’invention du cinéma sonore et parlant, des films qui ont renoncé à produire une bande son ; on a revendiqué pour eux (dans les années 1970 ou 1980) l’étiquette de « film silencieux », pour bien marquer qu’ils avaient choisi ce silence ; c’est le cas par exemple du Révélateur (Garrel, 1968) ou de nombre de films dits « expérimentaux » tel Echoes of Silence (Goldman, 1964).

La relation d’accompagnement entre image et son est tout sauf égalitaire et symétrique. Rien n’oblige, en principe, un film à avoir une bande son qui soit le complément littéral de la bande image (les paroles des gens qui parlent, les bruits de leur environnement figuré, etc.) – mais c’est de loin le cas le plus ordinaire, tout autre usage étant d’emblée marqué ; le son est le plus souvent considéré comme un adjuvant de l’analogie scénique offerte par les éléments visuels. On a parfois proposé (Chion, 2003) de considérer le son filmique comme un son acousmatique, c’est-à-dire entendu sans qu’on voie sa source ; c’est là une idée intéressante, mais à condition de bien voir qu’elle ne décrit pas l’expérience spontanée du spectateur de film, lequel au contraire a le plus souvent tendance à recevoir l’image et le son comme coextensifs. À vrai dire, le seul cas imaginable où l’on reçoit un son comme « acousmatique », c’est lorsqu’il est proposé seul, sans image, ce qui est rare ; il existe quelques cas de films qui proposent, pendant un certain temps, un écran noir accompagné de musique, de bruits et/ou de dialogues, mais ils passent tous pour expérimentaux (parmi les plus notables : L’Homme atlantique de Duras [1981] et Blanche-Neige de Monteiro [2000]).

Tout le travail du cinéma mainstream a visé à spatialiser imaginairement les éléments sonores, en leur offrant des correspondants dans l’image – et donc à assurer entre image et son une liaison bi-univoque, « redondante ». C’est dans des films d’auteur, à visée plus ou moins théorique, qu’on trouve, à toutes les époques, une recherche d’autonomie du son, comme élément expressif pouvant entrer dans des combinaisons diverses avec l’image. Cela a été particulièrement net autour de 1970, avec des films comme ceux de Robbe-Grillet sur lesquels travailla Michel Fano (Trans-Europ Express [1966], L’Homme qui ment [1968], etc.), et où l’usage des bruits, notamment, était aussi déréalisant que possible, ou les films de Werner Schroeter (Eika Katappa [1969], La Mort de Maria Malibran [1972]) pratiquant une dissociation systématique de la bande son (souvent, de la musique ou des airs d’opéra) et de l’image. Dans une voie opposée, mais aux effets stylistiques également marqués, c’est aussi l’époque où l’on a souvent vu des cinéastes accorder une grande importance au « son direct » ; dans Othon (Straub & Huillet, 1969) ou L’Amour fou (Rivette, 1968), la présence de bruits « parasites » ne passe pas inaperçue.

2. Genèse de l’image de film

2.1 L’image automate

2.1.1 Automatisme de l’analogie

Non seulement l’image de film est une image analogique, mais elle l’est automatiquement, dans sa variante numérique comme dans sa variante argentique. Il ne s’agit pas d’une analogie construite à chaque fois, manuellement et ad hoc, mais d’une analogie générique, garantie dans toutes les circonstances de prise de vues, par construction de l’appareil. Cette analogie, qui a justifié le développement d’une conception du cinéma comme technique intrinsèquement réaliste, concerne plusieurs aspects de la réalité : elle reproduit la durée réelle de l’événement ; elle produit une image en perspective qui permet, dans certaines limites, de percevoir un arrangement spatial ; elle donne un équivalent acceptable du relief des objets ; elle donne aussi, depuis les années 1930, des équivalents acceptables de leurs couleurs. Toutefois, cela n’en fait pas une analogie parfaite : elle n’a pas de vrai volume, ses couleurs sont différentes des couleurs réelles, l’effet de perspective dépend de l’objectif utilisé, etc. ; en outre, elle peut être travaillée, durant le tournage et encore davantage ensuite, depuis la simple interposition d’un filtre coloré (ou d’une substance semi-transparente) jusqu’à l’usage de logiciels plus ou moins sophistiqués. Surtout, cette reproduction « mécanique » du monde, qui a frappé les théoriciens des premières décennies, donne des sensations analogues à celles qui affectent nos organes des sens (nos yeux surtout), mais elle le fait sans le correctif des processus mentaux qui sont les nôtres dans la vie réelle : le film a affaire à ce qui est matériellement visible, et non pas vraiment à la sphère (humaine) du visuel.

L’automatisme de l’analogie (visuelle) filmique a donc une valeur ambiguë : d’un côté, il assure que « ça ressemble », puisque c’est une machine, sans humeurs ni états d’âme, qui l’a produite ; mais cette réalisation « mécanique » et cette absence d’intentions en font une analogie toujours incomplète, qu’il faut à chaque fois interroger (ce n’est pas toujours le même aspect de l’expérience qui manque). C’est là la source des deux grands courants théoriques et critiques sur la question du « réalisme » du cinéma. D’une part, des approches qui valorisent l’automatisme comme garantie de justesse, comme celles de deux auteurs déjà cités (chap. 1.1 § 1.1.1), le « réalisme ontologique » de Bazin et la « rédemption de la réalité physique » de Kracauer. Pour l’un et l’autre, l’image filmique idéale, non truquée, sans qualités expressives marquées, possède une vertu essentielle non seulement de reproduction du visible, mais de garantie d’existence (et, tendanciellement, de garantie de vérité), parce qu’elle est le résultat d’un enregistrement opéré par une machine, conçue pour donner une image mimétique fidèle. C’est un point de vue incomplet, qui néglige le fait que toute machine est conçue en fonction de certaines intentions (en l’occurrence, répondant à une conception particulière de la mimésis, celle qui provient de l’histoire de l’image plane en peinture et photographie).

C’est ce que souligne un autre type d’approche du réalisme, théorisé de manière plus disparate mais toujours autour d’un souci de la valeur – culturelle, sociale, idéologique voire politique – des êtres et des événements filmés. Chez Vertov, le culte de la machine cinématographique comme « super-œil », plus objectif que l’œil humain, s’accompagne d’une conviction qu’on peut rendre compte de la réalité de manière juste, en lui étant fidèle mais surtout en en dégageant la signification, à la lumière de la « science » marxiste. Près d’un demi-siècle plus tard, Comolli reprend un thème analogue : la technique cinématographique, inventée dans un contexte social et politique bien déterminé (la domination de la bourgeoisie), n’est pas neutre, et le filmage de la réalité ne peut se fier à cette seule technique ; le cinéaste doit introduire, par tous les moyens, un point de vue critique et conférer du sens à ce qu’il filme.

2.1.2 Automatisme du mouvement

L’automatisme de l’image cinématographique n’est donc pas une garantie absolue qu’elle rend « la réalité ». Toutefois le mouvement, lui, est reproduit – toujours automatiquement – avec une fidélité absolue. Comme nous l’avons déjà dit, le mouvement « apparent » de l’image de film est, pour nos yeux, identique à un mouvement réel, notre cerveau n’étant pas capable de faire la différence entre le mouvement continu des objets du monde et celui que restitue le film. Or, le film lui-même, sur support argentique, est composé d’une grande quantité d’images fixes, défilant selon un certain rythme devant la fenêtre du projecteur ; cette contradiction apparente entre la fixité de chaque image unitaire (chaque photogramme) et le mouvement perçu a longtemps constitué une énigme et un point de discussion. En fait, il est à peu près impossible de comprendre ce phénomène en partant de la notion abstraite de mouvement, qui ne distingue pas entre un mouvement ressenti (mon corps touche et/ou se déplace) et un mouvement aperçu (mon corps voit un objet se déplacer), ce dernier seul concernant le cinéma.

Ce thème a été étudié dans deux directions principales :

– Une voie d’inspiration phénoménologique, constatant la parfaite similitude, pour notre système perceptif, entre mouvement réel et mouvement filmé. C’est la position de Metz (1965), qui fait du mouvement apparent l’un des principaux facteurs de ce qu’il nomme l’« impression de réalité » au cinéma. Cette similitude a été étudiée en laboratoire dès 1912, par des psychophysiologues allemands autour de Wertheimer, qui ont mis en évidence des propriétés du cortex visuel donnant lieu à la perception d’un mouvement à partir de stimuli immobiles se succédant rapidement. Parmi ces phénomènes, il en est un qui concerne assez directement le film, et qui a été à l’époque baptisé « effet phi » (Münsterberg, 1916 ; Guillaume, 1937) : lorsque des spots lumineux, espacés les uns des autres, sont allumés successivement, on « voit » un trajet lumineux continu et non une succession de points espacés. La perception a rétabli mentalement une continuité et un mouvement là où il n’y avait que discontinuité et fixité ; c’est à peu près ce qui se produit au cinéma entre deux photogrammes fixes où le spectateur comble l’écart existant entre les deux attitudes d’un personnage fixées par les deux images successives. Cette propriété du cortex a été, depuis, étudiée plus en détail, mais sans produire une explication nouvelle. (Notons au passage qu’il ne faut pas confondre l’effet phi avec la persistance rétinienne. Le premier tient au comblement mental d’un écart réel, quand la seconde est due à la relative inertie des cellules de la rétine qui gardent, pendant un court temps, la trace d’une impression lumineuse. La persistance rétinienne ne joue pratiquement aucun rôle dans la perception cinématographique, contrairement à ce qu’on a souvent affirmé, et en tout cas, elle ne saurait intervenir dans la perception du mouvement.)

– Une voie d’inspiration bergsonienne – fût-ce par la négative (car Bergson, on le sait, se méfiait du cinéma). On s’est souvent interrogé dans les années 1970 sur la nature exacte du photogramme filmique. Considérée à l’unité, en dehors du ruban filmique où elle s’inscrit, cette image ressemble à une petite photographie, et n’apparaît pas dotée de mouvement ; mais elle provient d’une chaîne de photogrammes de même nature, dont l’ensemble est susceptible de produire ce mouvement. On retrouve l’idée de Bergson, reprise par Deleuze (1983) au début de son enquête sur le cinéma, selon laquelle le mouvement ne peut se recomposer qu’à partir d’instants quelconques – non plus des « poses » mais des « coupes ». C’est cette nature de « coupe mobile de la durée » qu’explorèrent plusieurs réflexions voyant dans le photogramme une espèce de virtualité ou de potentialité de mouvement (Pierre, 1970). Le risque est alors d’oublier que le photogramme unitaire représente un instant quelconque, et non une pose ; ainsi, décrivant des films d’Eisenstein à partir de reproductions de photogrammes, Barthes (1970) voit dans le photogramme le lieu même où se manifeste le filmique (ce qui est défendable), mais du coup, il y lit tout un jeu de symbolisation qui, lui, n’existe qu’à l’arrêt, dans la pose.

Le film numérique ne comporte plus de photogrammes, ni rien qui y soit équivalent. On peut noter toutefois une tendance à reproduire à son propos les discussions essentialistes sur mouvement et immobilité qui ont occupé les théoriciens de 1970, avec le même défaut consistant à confondre une supposée essence de l’image (invisible, seulement pensable) et l’image telle qu’elle nous apparaît. Ainsi lorsque John Belton (cité in Rodowick, 2011) affirme que

« dans tout film numérisé, des données spatiales et temporelles ont été supprimées lors du processus d’échantillonnage qu’impliquent la quantification et la compression. Toute partie de l’image qui ne change pas d’une fraction de seconde à l’autre nous est présentée une première fois, puis est remplacée par un code numérique qui renvoie à cette première apparition »,

il tient un discours brouilleur, car l’image « présentée une première fois » est déjà codée numériquement, et notre œil est bien incapable de distinguer entre ce codage et le codage successif « qui renvoie à cette première apparition », de même qu’en argentique notre œil ne voyait pas le passage d’un photogramme au suivant.

2.1.3 Automatisme des effets du médium

Enfin, l’image de film emporte avec elle, tout aussi automatiquement, une qualité de matière, qui tient au procédé par lequel elle est produite. Durant tout le règne du procédé argentique, on a établi une équivalence entre cette qualité de matière et des effets dus à la structure intime de la pellicule – au moins deux :

– le grain : on désigne par là, en cinéma comme en photographie, le fait que la pellicule sur laquelle s’enregistre l’image est revêtue d’une substance (originairement, des sels d’argent) qui n’est pas homogène, mais composée de corpuscules ou « grains » de matière. Lorsque la taille de ces grains est suffisamment faible, elle est invisible dans l’image (c’est la situation recherchée comme normale). Mais il peut arriver qu’elle devienne visible, soit parce que les particules en question sont relativement grosses (c’est le cas par exemple dans les photos autochromes des Lumière), soit parce qu’on a voulu ou accepté qu’elles apparaissent. Cela était plus souvent le cas dans les formats « substandards » (8 mm, 9,5 mm, voire 16 mm), mais a pu être produit en 35 mm, pour un effet esthétique. Un exemple démonstratif est la fin d’Une passion (Bergman, 1969), dont le plan final, d’abord filmé de loin, est grossi peu à peu, jusqu’à faire apparaître ostensiblement les grains de l’image ;

– l’idée de « couche », liée, elle, à l’invention de procédés de cinéma en couleurs utilisant deux, puis trois images primaires superposées (Martin, 2013). C’est notamment le cas du premier grand procédé industriel, le Technicolor, dont ce n’est pas hasard si la première grande réalisation fut un dessin animé (Flowers and Trees, Disney, 1932), plus propice à la mise en évidence des trois primaires. Comme le grain, la couche pelliculaire n’est normalement pas destinée à être perçue par le spectateur durant la projection du film, et ne le devient qu’en fonction d’un projet esthétique bien précis : par exemple, banalement, lorsqu’on filme avec un filtre coloré, ou, de manière plus marquée, dans certains films expérimentaux (Fihman, Trois couches suffisent, 1977-1979). Cette impression de « couches » d’image superposées est obtenue, tout différemment, par un procédé également banal, la surimpression (voir chap. 1.1 § 1.2.3). En superposant deux images (ou davantage), surtout très différentes, on ne peut manquer de faire sentir à la fois la planéité de l’image et sa matière, toujours particulaire.

Ces effets ont été passablement transformés par les procédés numériques. La superposition d’images (que l’on continue d’appeler surimpression bien que rien ne soit plus imprimé) est restée un moyen expressif fréquent, qui conserve ses propriétés visuelles (mélange d’images) et sémantiques (conjonction de données), mais ne renvoie plus aussi fortement à l’imaginaire de la couche plane. Quant à la couleur, elle reste, dans les tournages professionnels, obtenue par le principe de la trichromie, impliquant la séparation en trois couleurs primaires (RVB) au tournage, grâce à un prisme derrière l’objectif ; mais le traitement, vidéographique et numérique, de ces primaires, n’a plus rien à voir avec les trois couches des procédés argentiques : leur enregistrement séparé, qui sert à améliorer le rendu de la couleur, est une base pour un calcul élaboré (dans la caméra), et disparaît en tant que tel dans l’image finale. Celle-ci sera d’ailleurs ensuite revue et retouchée lors de l’étalonnage, étape que le numérique a rendue plus complexe mais aussi infiniment plus fine dans ses résultats (nous y revenons brièvement ci-dessous).

Fenêtre 1.3 Effets esthétiques de la nature de l’image.

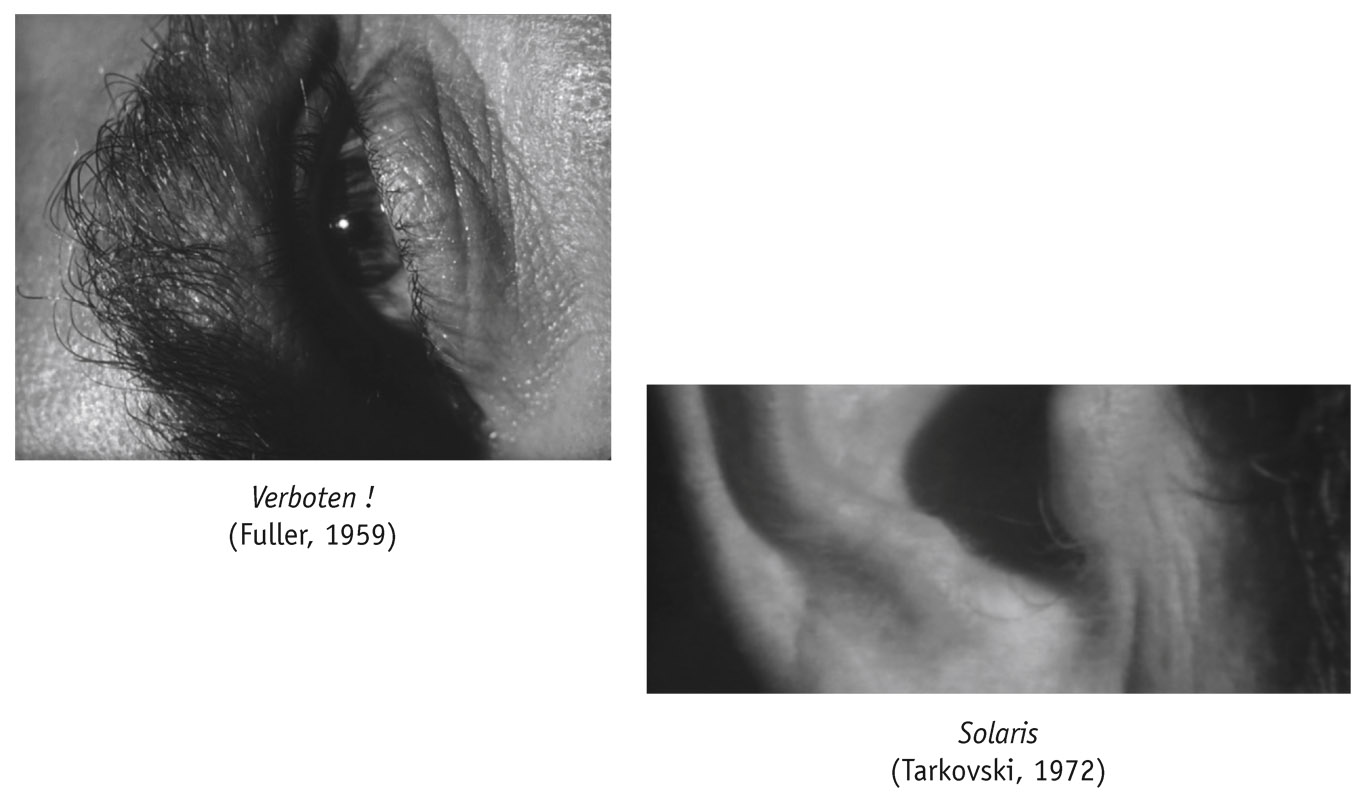

En règle générale, on s’efforce de dissimuler la nature et la structure matérielles de l’image, mais il arrive qu’au contraire on les fasse apparaître, toujours en vue d’un résultat expressif.

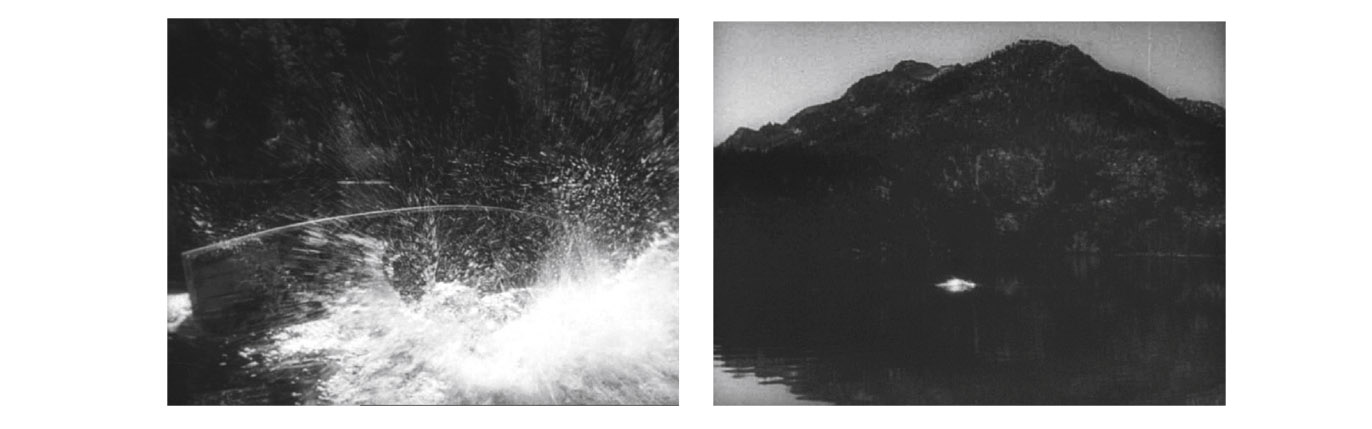

• L’image argentique résulte d’un processus chimique, et c’est ce qu’ont voulu mettre en évidence certains films « expérimentaux », qui exhibent des pellicules décomposées :

• Dans un cadre restant représentatif et narratif, cette mise en évidence aboutit souvent à souligner le grain de l’image, comme dans le finale d’Une passion (Bergman, 1969) ; le personnage, filmé de loin dans une image « normale », est grossi peu à peu, mais la pellicule l’est en même temps, exhibant sa structure granulaire :

• En vidéo (ou en numérique), la structure de l’image apparaît encore différemment, soit sous forme de granulation semblable à celle de l’argentique, soit sous forme de pixellisation.

• Une autre manière de faire sentir la présence matérielle de l’image est de la figer (« arrêt sur image »). En argentique, cela s’accompagne le plus souvent d’une apparition de grain, due au fait que l’image arrêtée provient d’un refilmage au banc-titre – conséquence qui n’a pas lieu d’être en numérique.

• Enfin, la surimpression (déjà vue fenêtre 1.1) peut aussi avoir comme effet secondaire de faire prendre conscience de la nature de l’image, surtout avec le procédé argentique, plus propice au fantasme de matérialité, comme dans ces photogrammes de Napoléon (Gance, 1927), où le sujet figuré se noie dans la matière visuelle.

Quant au « grain », il n’a pas vraiment disparu des films en numérique, mais là encore, c’est désormais un effet expressif sans rapport immédiat avec la structure intime de la matière d’image. On peut l’imiter (on peut, en numérique, imiter à peu près tout, comme le savent bien les amateurs d’Instagram), mais cela ne relève plus d’aucun hasard – alors que c’est précisément le caractère souvent inattendu et parfois immaîtrisable de son apparition qui fascinait et séduisait avec la pellicule. L’effet propre au numérique qui pourrait lui être comparé est la « pixellisation », c’est-à-dire l’apparition dans l’image d’une structure de petits carrés, assez gros pour être perçus et perturber l’analogie iconique ; ce phénomène, généralement considéré comme un défaut ou une gêne (notamment dans la réception de la télévision), a parfois été retourné en effet esthétique, mais plutôt dans des productions d’artistes (voir par exemple, en France, certaines œuvres de Jacques Perconte).

2.2 L’enregistrement sonore

2.2.1 Une analogie retravaillée

Le son résulte lui aussi d’un enregistrement analogique : tel est le principe général de la bande sonore des films. Toutefois 1°, comme l’analogie iconique, cette analogie sonore n’est pas parfaite, elle a ses degrés ; 2°, elle est retravaillée postérieurement, à des fins sémantiques et expressives ; 3°, enfin, elle ne caractérise pas également tous les éléments de la bande son.

Le cinéma, redisons-le, a d’abord existé sans que la bande image soit accompagnée d’un son enregistré ; le seul son accompagnant la projection du film était fourni par un pianiste ou un violoniste, parfois un petit orchestre. Cette solution parut satisfaisante durant les années 1910-1920, quoique les problèmes techniques de l’enregistrement aient été résolus pour l’essentiel dès 1912, peut-être parce que l’industrie cinématographique ne voyait pas d’intérêt à hâter le changement. On explique généralement l’apparition du cinéma parlant par des considérations économiques (selon Gomery [2005], elle traduirait une stratégie industrielle de baisse des coûts et d’augmentation des marges, d’abord par les frères Warner et leurs banquiers), mais cela reste une hypothèse. Au reste la chaîne d’enregistrement, dans ses premiers états, était d’une grande lourdeur, nécessitant, pour les tournages en extérieurs, un matériel imposant, transporté dans un « camion sonore ». Dès les années 1930 fut utilisée la bande magnétique, qui remplaça les lourds, fragiles et peu précis enregistrements sur disque, et resta le support privilégié de l’enregistrement sonore jusqu’aux années 1980 et à son remplacement par la technique numérique4. La principale caractéristique de l’enregistrement, durant les premières décennies, est son manque de fidélité, au sens où l’a entendu l’industrie du disque avec la « haute-fidélité » (une analogie très poussée). Durant une ou deux décennies, la qualité sonore des films, comme celle des émissions de radio, donna lieu à d’innombrables critiques, portant sur l’étroitesse de la bande passante (pas assez de graves, pas assez d’aigus), sur sa distorsion (reproduction inégale selon les fréquences) et surtout sur l’importance du bruit de fond, inévitable avec les techniques d’enregistrement analogique et qui ne fut véritablement maîtrisé que dans les années 1950 (voir par exemple Schafer, 1977).

Les progrès de l’enregistrement sonore sont surtout dus à l’industrie du disque, mais le cinéma en suscita également certains, entre autres pour ce qui est des matériels portables. L’apparition du Nagra III (1958) représente une date quasi mythique, dans la mesure où cet appareil léger et très performant permit des tournages en extérieurs avec une équipe réduite et dans de bonnes conditions, et surtout, en son synchrone. Dans un autre domaine, celui du rendu du « relief sonore » (stéréophonie), les progrès vinrent de l’industrie du microsillon et de la radio, où les enregistrements à deux voies commencèrent dès la fin des années 1950 ; en cinéma, il n’y eut semble-t-il guère d’intérêt pour la stéréophonie à deux canaux, les systèmes proposés ayant d’emblée 4 ou 6 pistes (du Todd-AO de 1954 au Dolby SR de 1977). Depuis, les appareils d’enregistrement et de diffusion sont devenus numériques, mais la situation reste toujours celle d’un « environnement sonore » (voir chap. 1.1 § 1.4.1).

L’autre grand domaine de transformation de l’analogie sonore se joue dans les retouches qu’on lui fait subir après tournage. Peu après l’invention du parlant, on développa le doublage des voix, afin de pallier les difficultés de leur enregistrement en direct, qui obligeait les acteurs à rester près des micros ; cette technique permit de remplacer la voix d’un acteur par une autre voix, soit pour obvier à des défauts de prononciation (ou pour remplacer un acteur par un chanteur), soit pour changer la langue du film ; elle permit aussi de transformer tous les autres éléments de la bande son, notamment les bruits. Très tôt, ces derniers ont été fabriqués de toutes pièces, ou rapportés à la bande sonore à partir d’enregistrements pris dans des sonothèques ; quant à la musique, elle a bien sûr très vite été enregistrée séparément, selon des modalités et des techniques très proches de celles de l’enregistrement sur disque, puis sur bande et enfin sous forme de fichier numérique.

2.2.2 « Rendu sonore » et matière du son filmique

Il est traditionnel de décrire la bande sonore comme comprenant des voix, de la musique et des bruits, mais c’est une classification discutable. La notion de « bruit » est vague (elle désigne tout ce qui n’est identifiable ni comme voix ni comme musique) ; la musique peut être enregistrée avec les voix et les bruits, dans une prise de son en direct de toute une scène, mais elle est plus souvent enregistrée séparément et ajoutée au mixage ; enfin, comme l’a bien noté Chion (1982), « il n’y a pas des sons, parmi lesquels, entre autres, la voix humaine. Il y a les voix, et tout le reste », et en effet ce privilège de la voix, y compris dans les documentaires, reste fort encore aujourd’hui.

Toutefois, la construction de la bande son, si elle reste soumise au privilège de principe de la voix (qui véhicule une partie essentielle des significations et des effets de présence), vise à un effet global analogue à celui de l’image, d’ordre sensoriel, intellectuel et affectif :

« Les sons entendus dans les films traduisent rarement le son réel (moins fort, plus mou) d’un coup ou d’une porte claquée, mais plutôt l’impact physique, psychologique voire métaphysique de l’acte, sur l’envoyeur ou le destinataire. » (Chion, 2003)

Il s’agit donc à la fois, dans la bande son, de représenter une situation réelle sur le mode imaginaire qui est celui de toute représentation, mais en même temps, de la caractériser par une certaine mise en forme du médium sonore ; c’est un art de la représentation mais aussi du « rendu sonore ».

Le plus frappant est la déconnexion quasi totale, dans cette construction, entre les moyens techniques employés et la qualité du résultat. Il est quasi impossible, à l’audition du son d’un film, de savoir avec certitude, par exemple, s’il résulte d’un enregistrement en direct ou a été entièrement fabriqué en studio ; Chion (1982) donne l’exemple de deux films tournés à la même époque, Voyage au bout de l’enfer (Cimino, 1978) et Apocalypse Now (Coppola, 1979), l’un en son direct, l’autre postsynchronisé, sans que l’oreille soit capable de décider lequel est lequel (il faut recourir au making of pour le savoir). Inutile de dire que, dans ces conditions, toute notion de « réalisme » sonore est purement conventionnelle (des bandes-son fabriquées pourront paraître plus réalistes que des sons directs non retouchés).

Très tôt, certains films ont démontré que la bande sonore ne valait pas uniquement par son plus ou moins grand réalisme (ou son irréalisme, dans certains genres), mais aussi par des qualités proprement sonores. Un son peut être brillant ou mat, il peut avoir plus ou moins de résonance (ou être étouffé), son volume peut être important ou très faible ; il peut être plus ou moins musical (même s’il ne comporte pas de musique : les bruits et la voix peuvent avoir un débit, un rythme musicaux), ou au contraire sembler chaotique ; il peut dégager une impression charmante, apaisante, ou rugueuse, déplaisante. Bref, le « rendu sonore » joue sur des qualités sensorielles et affectives innombrables, qui sont souvent pour beaucoup dans la réception d’un film. Aussi bien, certains cinéastes se caractérisent par un univers sonore autant que visuel : c’était le cas, bien connu, de Tati (dont l’univers se définit avant tout par le fait d’abolir le privilège des voix en en faisant des bruits), c’est aussi celui de Godard (qui cultive la discrépance et la rupture brusque), de Straub (fanatique du son direct jusqu’à l’irréalisme) ou de Sokourov (chez qui la voix est toujours centrale et toujours expressive).

2.3 Le montage : un processus

2.3.1 De la prise au film

Nous l’avons vu plus haut (chap. 1.1 § 1.3.3), un film est généralement composé de plans – terme qui (depuis 1919 selon le DHLF) désigne un morceau de film unitaire, donnant l’impression d’un déroulement ininterrompu. Comme on l’a souvent remarqué (Mitry, 1963 ; Bonitzer, 1982), cette définition est peu précise, et souvent menacée de tautologie (un plan est le morceau de film compris… entre deux changements de plans !). Malgré cela elle reste utilisable, en raison même de son origine génétique. Un film n’est pas réalisé en un seul geste mais résulte de prises de vues, effectuées au long d’une période de temps, et dont l’assemblage lors du montage détermine ensuite la durée unitaire et l’ordre. La notion de plan est donc d’emblée frappée d’ambiguïté, sa définition à l’issue du tournage n’étant pas la même qu’après le montage. D’une part, le plan tel qu’il apparaît dans le film terminé n’est qu’une partie du plan tourné ; il faut en ôter le début (annonce, clap, temps de latence souvent respecté par prudence…) et la fin (la caméra s’arrête de tourner après que l’action est achevée). Plus fondamentalement, il y a une différence de nature entre ce qui est enregistré au tournage, et qui reste encore très proche d’une simple traduction visible de ce que prévoyait le découpage, et le plan monté, qui se définit autant par ses relations aux plans qui l’entourent que par son contenu propre.

Même si on lève cette ambiguïté en réservant le nom de plan à ce qui apparaît dans le film terminé, il est bien des cas où un tel plan n’est pas facile à délimiter et à percevoir pour lui-même. Certains films comportent des plans ultra-brefs (moins d’une seconde, parfois, en pellicule, deux ou trois photogrammes seulement) ; c’est le cas typiquement de films poétiques comme ceux de Brakhage ou de Mekas mais aussi, désormais, d’assez nombreux films mainstream, par exemple dans des séquences censées représenter le souvenir ou l’hallucination. Dans d’autres cas comme la surimpression, le plan ne peut être vraiment isolé ni délimité clairement. Dans un même ordre d’idées, il arrive que le passage d’un plan à un autre soit « illisible » ; c’était le cas dans La Corde (Hitchcock, 1948), où les plans occupaient toute une bobine de 35 mm (environ 11 minutes) et où certains changements de plans, opérés alors qu’un vêtement remplissait tout l’écran, étaient dissimulés ; plus banalement, c’est aussi l’effet du « panoramique filé » (au début de Hiroshima mon amour [Resnais, 1959], on passe sans voir la moindre coupure du musée de Hiroshima à un plan d’actualités reconstituées). Même dans des films montés de manière plus standard, le changement de plan peut être très peu visible (raccord dans un mouvement très rapide, plans très proches visuellement…). Le film est une construction, dans laquelle l’individualité de chaque prise se perd au bénéfice de l’ensemble.

2.3.2 Plan et raccord

Dès qu’on réalisa des films qui ne visaient plus à être de simples vues comme celles des Lumière, mais à organiser un récit, on s’aperçut qu’il suffisait de coller deux morceaux de pellicule pour provoquer, en projection, la succession de deux images mouvantes enchaînées. C’est sur cette base élémentaire qu’on a, par approximations successives, inventé diverses règles destinées à rendre ces passages de plan à plan plus acceptables pour l’œil et pour l’esprit (Aumont, 2015). La technique est restée la même dans ses grandes lignes tant qu’on utilisa la pellicule : celle-ci était impressionnée dans la caméra, développée et tirée, puis le monteur en découpait des morceaux et les collait. Les problèmes de manipulation furent résolus par un ensemble d’appareils de grande précision, conçus pour effectuer ces coupes et collages de manière impeccable. Pour déterminer l’endroit où l’on allait couper, et le plan auquel on allait coller, on procédait empiriquement, en regardant au fur et à mesure le résultat sur une visionneuse (les tables de montage professionnelles comportaient les outils de coupe et de collage et un dispositif d’entraînement du film et de projection sur un petit écran). Le problème du montage « argentique » était donc d’ordre mental : il fallait faire sans cesse l’aller et retour entre les mains, coupant et collant, et l’œil, vérifiant et modifiant les assemblages en fonction d’une idée préalable (mais évolutive). Beaucoup de cinéastes – du moins ceux qui ont effectivement supervisé le montage de leurs films – ont eu alors le sentiment que le montage comportait une part manuelle importante, comme on le voit par excellence avec Godard et sa métaphore de la monteuse aveugle (dans JLG/JLG, autoportrait de décembre, 1995) : elle n’a plus d’yeux mais des mains, et c’est l’essentiel.

La technique numérique a largement changé la donne. Plus de ciseaux, plus de lame de rasoir, plus de pinceau ni de colle, plus de presse et plus de projection : toute la procédure du montage se déroule, de A à Z, sur l’ordinateur (même s’il peut y avoir deux écrans). Le rôle de l’œil est accru, et surtout, le rôle de l’idée. La monteuse (ou la cinéaste) peut faire se dérouler un plan, mais elle en a aussi une vision en quelque sorte synchronique sur l’écran. Avec des logiciels répandus comme Final Cut ou Premiere, le plan devient une petite zone le long d’une ligne horizontale qui représente le déroulement temporel du film ; libre alors au monteur de placer un index de début et un index de fin, pour déterminer la longueur du plan. Quant à l’assemblage, il reste linéaire une fois achevé, mais le choix du plan qui succèdera à un plan donné est plus ouvert : aller chercher un morceau de pellicule sur le chutier requérait un exercice de mémoire constant, alors que sur l’ordinateur les plans potentiels sont disponibles en permanence et il suffit de les « appeler ». Cela ne supprime pas l’intelligence indispensable du montage, mais donne à l’opération une allure moins linéaire et plus « tabulaire » (certains vont jusqu’à affirmer qu’on peut repérer selon ce critère un film monté en numérique).

Le numérique a aussi permis, avec l’allongement indéfini de la longueur possible d’une prise de vues unique, la réalisation de films « en un seul plan » – une seule coulée continue, construite et articulée de manière calculée en vue d’effets de sens et de production d’affects, mais sans recourir à un montage de plans séparés. Le prototype le plus connu (et le plus souvent étudié) de ces « one-take films » est L’Arche russe (Sokourov, 2002), un film en costumes de 96 minutes, qui suit un personnage central (le Français Custine) visitant le musée de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg, et rencontrant des personnages historiques de diverses époques. Inutile de souligner la performance que représente un tel tournage (il faut que tout tombe en place et au bon moment durant plus d’une heure et demie sans le moindre incident5 – expérience qui étend celle de La Corde de près de dix fois), mais le résultat, que chacun reçoit comme un film, n’est pas aussi évidemment un plan. Certes, la continuité la plus absolue semble observée, mais la question est celle des interventions postérieures à la prise de vues, notamment tout ce qui relève du compositing. On a pu aller jusqu’à dire (Rodowick, 2011) que cette œuvre est un gigantesque travail de montage. Nous y reviendrons (chap 1.3 § 3.2.1), à propos du plan-séquence.

2.4 L’idée de « trucage »

2.4.1 Le « truc » (au tournage)