3 Who cares? Karriere beginnt zu Hause

Was ist das Problem?

Im letzten Kapitel ist deutlich geworden: Teilzeitführungskräfte haben ihre Arbeitszeiten häufig familienbedingt reduziert. Praktisch bedeutet das, dass vor und nach der Erwerbsarbeit oft Care-Arbeit auf dem Plan steht und manche Teilzeitkräfte tagtäglich weit über das Pensum eines Vollzeitjobs hinaus arbeiten. Mütter leisten ab der Familiengründung fast eineinhalbmal mehr unbezahlte Arbeit als Väter und arbeiten im Schnitt fast sechs Stunden am Tag unbezahlt – zusätzlich zu ihrer Erwerbsarbeit.34 Bei einem 30-Stunden-Arbeitsvertrag und 5 × 6 Stunden Care-Arbeit kommt so ganz schnell eine 60-Stunden-Woche zustande. Und da ist das Wochenende noch nicht mit eingerechnet. Aber auch die Väter kommen nicht besser weg. Leben Kinder im Haushalt, beträgt das durchschnittliche wöchentliche Arbeitsvolumen von Müttern und Vätern in Deutschland je fast 58 Stunden pro Woche.35 Hier wird klar: Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist harte Arbeit für Mütter und Väter.

Am Beispiel der Eltern wird ein grundsätzliches Problem unserer Gesellschaft besonders greifbar: Die Ungleichheit zwischen Frauen und Männern ist in Deutschland weiterhin groß. Fast 50 Prozent aller erwerbstätigen Frauen arbeiten in Deutschland in Teilzeit – bei den Männern sind es nur gut elf Prozent. In Österreich und der Schweiz sieht es nicht besser aus.37 Kurz: Frauen leisten einen höheren Anteil an der (unbezahlten) Care-Arbeit. Diese Ungleichheit wird mit dem sogenannte Gender Care Gap beschrieben und beträgt in Deutschland stolze 44 Prozent. Das bedeutet, während Frauen pro Woche im Schnitt fast 30 Stunden unbezahlte Care-Arbeit leisten – kommen bei Männern nur gut 20 Stunden zusammen.

Wenn man bezahlte und unbezahlte Arbeit zusammen betrachtet, haben Frauen 2022 mit fast 46 Stunden pro Woche insgesamt sogar mehr als Männer gearbeitet, die nur auf 44,5 Stunden kommen. Dabei ist der Abstand zwischen den Geschlechtern in den letzten zehn Jahren weiter gewachsen. An dieser Zunahme der Ungleichheit hat auch die Pandemie ihren Anteil – Frauen haben während Corona häufiger ihre Arbeitszeit reduziert, um beispielsweise die fehlende Kinderbetreuung abzufangen.38 Im Hinblick auf die Kita-Krise und den Pflegenotstand ist diese Entwicklung kein gutes Zeichen für die Gleichberechtigung. Denn diese ungleiche Verteilung hat viele Nachteile, für Frauen vor allem in Bezug auf die Karriereentwicklung und damit für ihre finanzielle Absicherung.

Das zeigt sich unter anderem im Gender Pay Gap von 18 Prozent39, mit dem Deutschland im europaweiten Vergleich mit an der Spitze liegt.40 Nur Estland, Österreich und Tschechien liegen »noch weiter vorne«. Die Schweiz reiht sich mit ebenfalls 18 Prozent neben Deutschland ein.41 Der Gender Pay Gap beschreibt den Verdienstabstand pro Stunde zwischen Frauen und Männern. 18 Prozent Pay Gap bedeutet, dass bei einem angenommenen Stundenlohn von 100 Euro Frauen pro Stunde 18 Euro weniger verdienen. Die Gründe dafür sind vielfältig: Frauen arbeiten häufig in schlechter bezahlten Berufen und erreichen seltener Führungspositionen als Männer. Einige Frauen erhalten außerdem von ihrem Arbeitgeber weniger Gehalt, auch wenn Tätigkeit, Bildungsweg und Erwerbsbiografie vergleichbar mit denen der männlichen Kollegen sind.42 Denn wer den Hauptteil der Care-Arbeit schultert und gleichzeitig die Zeit für Erwerbsarbeit reduziert, hat schlechtere Chancen in der Arbeitswelt. Auch stehen Menschen mit Care-Verantwortung im Berufsleben oft in Konkurrenz zu denjenigen, die einen beliebigen Anteil ihrer Zeit und vor allem ihre ganze Energie dem beruflichen Aufstieg widmen können.

Das Thema Verdienstungleichheit hat aber noch weitere Dimensionen: Frauen nehmen zum einen seltener am Erwerbsleben teil als Männer und arbeiten darüber hinaus häufiger in Teilzeit. Dies schmälert ihre finanziellen Möglichkeiten und verstärkt die Verdienstungleichheit weiter. Nach der Geburt des ersten Kindes müssen Mütter im Schnitt einen Einkommensverlust von fast 80 Prozent hinnehmen. Nach weiteren zehn Jahren beträgt der Verlust immer noch durchschnittlich 61 Prozent.43 Das Ganze nennt sich motherhood oder child penalty und beschreibt die Lohneinbußen, die Mütter nach der Geburt des ersten Kindes erleiden. Und das wirkt sich natürlich auch auf ihre später verfügbare Rente aus. Der Gender Pension Gap, also die geschlechtsspezifische Rentenlücke, betrug bei Frauen in Deutschland 2021 unglaubliche 30 Prozent, und jede fünfte Frau ab 65 Jahren war armutsgefährdet.44

Aber neben diesen wirtschaftlichen Folgen hat die Ungleichverteilung der Care-Arbeit auch negative gesundheitliche Konsequenzen. 47 Prozent aller Frauen sind nach der Arbeit sehr häufig oder oft so erschöpft, dass sie sich nicht mehr um private oder familiäre Angelegenheiten kümmern können – eine alarmierende Zahl.45 Angesichts der großen Belastung durch die Summe aus Erwerbs- und Care-Arbeit ist das aber nicht weiter verwunderlich. Wer Kinder hat, weiß außerdem, dass dieser Teil des Lebens einem mindestens so viel Energie nimmt, wie er Freude macht. Die mentale Belastung durch (oft unsichtbare) Care-Arbeit – auch Mental Load genannt – trägt neben der verfügbaren Zeit entscheidend dazu bei, wie groß oder klein individuelle Karrierechancen sind. Dazu kommt, dass gerade im deutschsprachigen Raum Mutterschaft ein emotional aufgeladenes Konzept ist. Care-Arbeit liegt im gesellschaftlichen Rollenbild stark bei den Frauen, und eine »gute Mutter« definiert sich vor allem durch die Zeit, die sie für die Betreuung ihrer Kinder aufbringt. Nicht umsonst existiert in unserem patriarchal geprägten System der diskriminierende Begriff »Rabenmutter«, der bis heute Frauen beschreibt, die angeblich ihre Kinder zu früh aus dem Nest stoßen, sich also vermeintlich nicht ausreichend um sie kümmern.46 Viele Frauen und Mütter fühlen sich dadurch in einem Zwiespalt zwischen dem Wunsch nach Karriere und der Erfüllung gesellschaftlicher Normen gefangen. Ein auf den ersten Blick nicht aufzulösendes Dilemma, das auch zeigt, wie wichtig es ist, über Diskriminierung in der Gesellschaft und Arbeitswelt zu sprechen.

Wie kann eine Lösung aussehen, und welche Rolle spielen die Väter?

Wie lassen sich Rahmenbedingungen gestalten, die dafür sorgen, dass Frausein und Mutterschaft nicht mehr mit massiven wirtschaftlichen Nachteilen einhergeht? Und was muss passieren, damit Karriere in Teilzeit für Männer und Frauen möglich wird? Die Lösung ist nicht überraschend – denn sie liegt in einer gleichberechtigten Aufteilung der Care-Arbeit. Denn das ermöglicht Frauen mehr Raum für berufliche Entwicklung, ein Leben im Gleichgewicht mit der Care-Verantwortung und vor allem finanzielle Unabhängigkeit. Männer profitieren von der Abkehr des Ernährermodells durch weniger beruflichen Druck und die Möglichkeit einer aktiven Beteiligung am Alltagsleben. In der Praxis bedeutet das vor allem für Eltern: Teilzeit für beide.

Damit diese Umverteilung gelingt, sind die Männer und insbesondere die Väter gefragt. Denn auch viele unter ihnen leiden unter dem Status quo. Ihre starke Beteiligung am Erwerbsleben – insbesondere in Führungspositionen – bezahlen sie oft mit wenig Zeit für sich, die eigene Familie oder Freunde. Eigentlich ein Lose-Lose für beide Seiten. Gleichzeitig zeigen aktuelle Studien, dass sich etwas verändert. 50 Prozent aller Männer sind überbeschäftigt, arbeiten also mehr, als sie eigentlich möchten.47 »Männer wollen nicht mehr auf ihre Rolle als Familienernährer reduziert werden, sondern sich aktiv an der Familienarbeit beteiligen und mehr Zeit für ihre Kinder haben«, sagt auch Volker Baisch vom Väternetzwerk Conpadres.48 Knapp die Hälfte der Väter will sich heute die Elternzeit gleichmäßig mit ihren Partner:innen aufteilen.49 Das passt auch zu den Wünschen der teilzeitbeschäftigten Mütter – denn hier wollen viele gern ihre (Erwerbs-) Arbeitszeiten in Richtung einer vollzeitnahen Beschäftigung aufstocken.50 Der Wunsch nach Vereinbarkeit und ein neues Familienbewusstsein sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Wir haben es mit einer Väter- und Müttergeneration zu tun, die beides will: Kind und Karriere.

Die Umsetzung dieser Wünsche ist allerdings ernüchternd, denn nur etwa ein Viertel aller Väter bezieht Elterngeld und steigt somit schon in den ersten und prägenden Lebensmonaten mit in die Care-Arbeit ein.51 Noch drastischer ist das Bild, wenn es um die Länge der Elternzeiten geht – Mütter bleiben im Schnitt fast 15 Monate zu Hause, während Väter durchschnittlich knapp vier Monate in Elternzeit gehen.52 Diese ungleiche Arbeitsaufteilung setzt sich in der Regel auch später so fort. Nur etwa zwei Prozent der Paare entscheiden sich in Deutschland für ein Teilzeit-Teilzeit-Modell.53 In Österreich liegt die Quote ebenfalls unter fünf Prozent.54 In der Schweiz sind es – bei einer insgesamt höheren Teilzeitquote in der Gesellschaft – zehn Prozent der Eltern, die sich für Teilzeit-Teilzeit entscheiden. Aber auch hier bleibt die Umsetzung weit hinter den Wünschen der Eltern zurück: Eigentlich wünscht sich die Hälfte der Paare dieses Modell.55

Spricht man mit Betroffenen, wird schnell klar, dass die Unternehmenskultur, insbesondere in Bezug auf Väter- und Teilzeitfreundlichkeit, ein wesentlicher Faktor ist. Solange Väter mit blöden Kommentaren und beruflichen Nachteilen zu rechnen haben, schrecken viele vor dem Schritt in die Gleichberechtigung zurück. Aber auch strukturelle Hindernisse, wie das Denken in Headcounts – das rein in Köpfen und nicht in Arbeitszeitanteilen rechnet – ist ein weiterer Punkt, der Mütter und Frauen übrigens genauso trifft. Das zu ändern, ist Aufgabe der Unternehmen.

Gleichzeitig ist aber auch die Politik in der Verantwortung. Denn unser Familienbild wird stark durch die politische Norm geprägt – und die fördert mit dem Ehegattensplitting immer noch Männer als Alleinverdiener und motiviert mit der bestehenden Elterngeldregelung Väter nicht in ausreichendem Maße, eine gleichberechtige Rolle in der Kinderbetreuung einzunehmen. Zudem sind die Betreuungsmöglichkeiten außerhalb der Familie eine wichtige Voraussetzung, um Müttern und Vätern ein gleichberechtigtes Lebens- und Arbeitsmodell zu ermöglichen. Und da sieht es momentan alles andere als rosig aus. In Deutschland fehlen nach Berechnungen der Bertelsmann Stiftung aktuell mehr als 400 000 Kita-Plätze.56 Eine Besserung ist nicht in Sicht. Ich bin deshalb davon überzeugt, dass Unternehmen hier zukünftig wesentlich stärker unterstützen müssen, wenn sie Eltern und Pflegende als Mitarbeitende ernst nehmen wollen. Aber auch das wird nicht dazu führen, dass Erzieherinnen vom Himmel fallen – denn die fehlenden Kita-Plätze werden vor allem durch den Personalmangel verursacht. Mit Blick auf die demografische Entwicklung und den viel strapazierten Fachkräftemangel wage ich deshalb zu bezweifeln, dass die Möglichkeiten für Kinderbetreuung außerhalb der Familie zunehmen werden. Ich glaube eher, dass wir uns in Zukunft wieder viel mehr selbst um unsere Kinder kümmern werden müssen – und dazu braucht es neue und alte Ansätze wie die Beteiligung der Väter an der Care-Arbeit, den Weg zurück zur Großfamilie oder das Zusammenleben in selbst gewählten Familienkonstrukten.57

Neben dieser gleichberechtigten Variante – mit der ich persönlich gute Erfahrungen gemacht habe – gibt es aber auch Menschen, die eine andere Optionen präferieren. Obwohl das Alleinverdiener-Modell deutlich rückläufig ist, leben immer noch etwa ein Drittel aller Familien eine klare Verteilung zwischen Care- und Erwerbsarbeit.58 Mit Blick auf die Kitakrise eine durchaus nachvollziehbare Entscheidung. Eine solche Rollenverteilung macht im Alltag manches leichter und schafft auf den ersten Blick weniger Raum für Konflikte, denn auch hier möchte ich ehrlich sein – aus eigener Erfahrung weiß ich, dass die damit verbundenen Aushandlungsprozesse anstrengend sein können. Wichtig ist in diesen Fällen, einen finanziellen Ausgleich zwischen den Partner:innen zu schaffen. Denn der- oder diejenige, der oder die den Hauptteil der Care-Arbeit übernimmt und dafür auf eine eigene Karriere verzichtet, erleidet mittelfristige massive finanzielle Einbußen. Eine verbindliche Vereinbarung über Rentenausgleich und Co. sind hier für den oder die betroffene Partner:in ein absolutes Muss – denn eine Ehe bedeutet (für die Frau) schon lange nicht mehr, im Falle einer Trennung finanziell auf der sicheren Seite zu sein. Eine Lösung kann das sogenannte Drei-Konten-Modell darstellen – hier fließen alle Einnahmen direkt auf ein gemeinsames Konto. Von dort werden alle Fixkosten beglichen und der Rest auf die individuellen Konten der Partner:innen aufgeteilt, die damit eigene Bedarfe decken und in ihre Altersvorsorge investieren können. Aber auch ein Vorsorge-Ausgleich, bei dem der finanzkräftigere Part beispielsweise einen Fondssparplan für den oder die Partner:in einrichtet. Bei nicht verheirateten Paaren macht hier oft ein Partnerschaftsvertrag Sinn.59

Neben dieser Verteilungsfrage gibt es aber auch Gruppen, für die sich die Frage »Wer macht hier was?« und »Wer bekommt wie viel?« in dieser Form gar nicht stellt. Alleinerziehende sind heute nicht mehr die Ausnahme – fast 20 Prozent aller Kinder leben mit nur einem Elternteil im Haushalt.60 Eine gleichberechtigte Aufteilung von Care- und Erwerbsarbeit kann für diese Gruppe oft nicht die Lösung sein – hier braucht es andere Modelle.

Warum hört Care-Arbeit nicht mit Kindern auf?

Kinder als Dimension von Care-Arbeit sind inzwischen in der öffentlichen Diskussion recht präsent. Unternehmen bespielen die Gruppe der Mütter und Väter mit internen Netzwerkangeboten und machen Elternschaft und Karriere zum Thema. Und auch in den Medien spiegelt sich dieses Bild wider. Wenig(er) wird hingegen über das Thema Pflegeverantwortung gesprochen. Pflege ist nicht en vogue – dabei betrifft dieses Thema früher oder später fast alle Menschen, denn Eltern haben wir alle. Die allermeisten von uns werden im Laufe ihres Lebens mit dem Thema in Kontakt kommen – als Pflegende, als pflegende Angehörige oder als Pflegebedürftige. Gerade der letzte Punkt sorgt meines Erachtens dafür, dass wir uns eher ungern mit dem Thema befassen. Denn wer stellt sich schon gern vor, wie es ist, bei alltäglichen Dingen wie dem Gang zur Toilette oder der Körperpflege auf andere angewiesen zu sein?

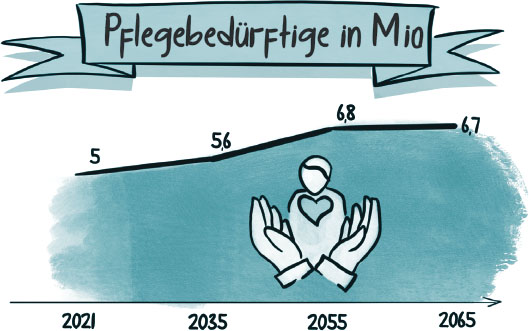

Zudem haben wir – anders als bei der Elternschaft – beim Thema Pflege keine Wahl, ob wir uns damit auseinandersetzen wollen. Eltern zu werden ist meist eine bewusste Entscheidung. Ob man selbst im Leben irgendwann pflegebedürftig wird oder pflegebedürftige Angehörige hat, können wir jedoch nicht beeinflussen. Gleichzeitig hat sich die Belastung – vor allem von Frauen – durch veränderte Familien- und Erwerbsbiografien in den letzten Jahrzehnten verändert. Auf die heiße Familienphase in den Dreißigern folgt oft nahtlos die Pflege der Eltern. Wenn also die eigenen Kinder aus dem Gröbsten raus sind, kümmern wir (Mütter) uns um pflegebedürftige Angehörige. Ein Großteil der Pflegenden ist immer noch weiblich.61 Aktuell sind in Deutschland circa fünf Millionen Menschen pflegebedürftig. Davon werden über 80 Prozent zu Hause versorgt.62 Bis 2055 wird die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland auf bis zu 6,8 Millionen Menschen ansteigen.63

Der Grund für diese Entwicklung ist einfach erklärt: Jede zweite Person in Deutschland ist heute schon älter als 45 Jahre und jede fünfte älter als 66 Jahre. In den Nachbarländern Schweiz und Österreich liegt das Durchschnittsalter mit 43 beziehungsweise 44 Jahren nur leicht darunter.64 Die Verjüngung der Gesellschaft durch Zuwanderung und leicht höhere Geburtenzahlen im letzten Jahrzehnt reicht nicht aus, um diese Lücke zu schließen65 – denn die Geburtenrate liegt in Deutschland seit gut 50 Jahren stabil unter zwei Kindern pro Frau.66 Vor allem die geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer werden in den nächsten Jahrzehnten zu dieser Entwicklung beitragen. So können die Menschen zwar mit einem langen – und über lange Zeit in Gesundheit verbrachten – Leben rechnen, gleichzeitig aber werden zukünftig immer mehr ältere Menschen mit chronischen Krankheiten eine gute Behandlung und Pflege benötigen. Eine wirkliche Entlastung von Angehörigen durch stationäre Pflege oder Pflegedienste ist nur bedingt zu erwarten. Schon heute ist der Fachkräftemangel in dieser Branche deutlich spürbar, und vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung kann hier in den nächsten Jahrzehnten auch keine Entwarnung gegeben werden.

Doch zurück zu den Pflegenden selbst: Die Menschen, die Angehörige pflegen, sind heute größtenteils auch erwerbstätig.67 Auch wenn die Pflege nicht durch Angehörige selbst geleistet wird und beispielsweise ein ambulanter Pflegedienst im Einsatz ist, bleibt oft viel Arbeit an den Angehörigen hängen. Ich selbst musste diese Erfahrung noch nicht machen, höre jedoch immer wieder vom Papierkrieg mit Krankenkassen und Behörden, der oft mit dem Thema einhergeht. Das kann Angehörige mental und zeitlich stark belasten und ist unter anderem auch der Grund dafür, warum der Gesetzgeber mit dem Pflegeunterstützungsgeld, der Pflegezeit und der Familienpflegezeit Angebote geschaffen hat, Pflegende finanziell und rechtlich zu unterstützen. Aber das reicht nicht aus. Als große Gefahr sehe ich, dass auch hier die Hauptlast der Care-Arbeit auf den Frauen liegen wird. Und damit landen wir im altbekannten Hamsterrad – er hat den besseren Job und verdient mehr –, also ist klar, wer sich um die (Schwieger-)Eltern kümmert. Nämlich sie. Um diesen Kreislauf zu durchbrechen, müssen wir Erwerbsbiografien von Frauen heute verändern – unter anderem, indem wir ihnen Karriereentwicklung in Teilzeit ermöglichen. Denn nur dann, wenn auf Augenhöhe diskutiert wird, besteht echte Entscheidungsfreiheit.

Alles, was wir heute tun, um eine gleichberechtigte Aufteilung von Care- und Erwerbsarbeit zu ermöglichen, zahlt also auch auf unsere Zukunft ein. Eine Zukunft, in der die Vereinbarkeit von Pflege und Karriere vielleicht ein wichtigeres Thema sein wird als die Vereinbarkeit von Elternschaft und Beruf.