Klein, aber mächtig. Gerade mal so groß wie eine Kidneybohne übernimmt die Hypophyse, auf deutsch Hirnanhangsdrüse, bei der Steuerung unseres Hormonhaushaltes und fast aller Körperfunktionen eine immens wichtige Rolle. Eine ganze Reihe unserer Hormondrüsen ist untereinander vernetzt. Die Hypophyse ist das zentrale Organ unseres Hormonsystems, sie steuert und dirigiert.

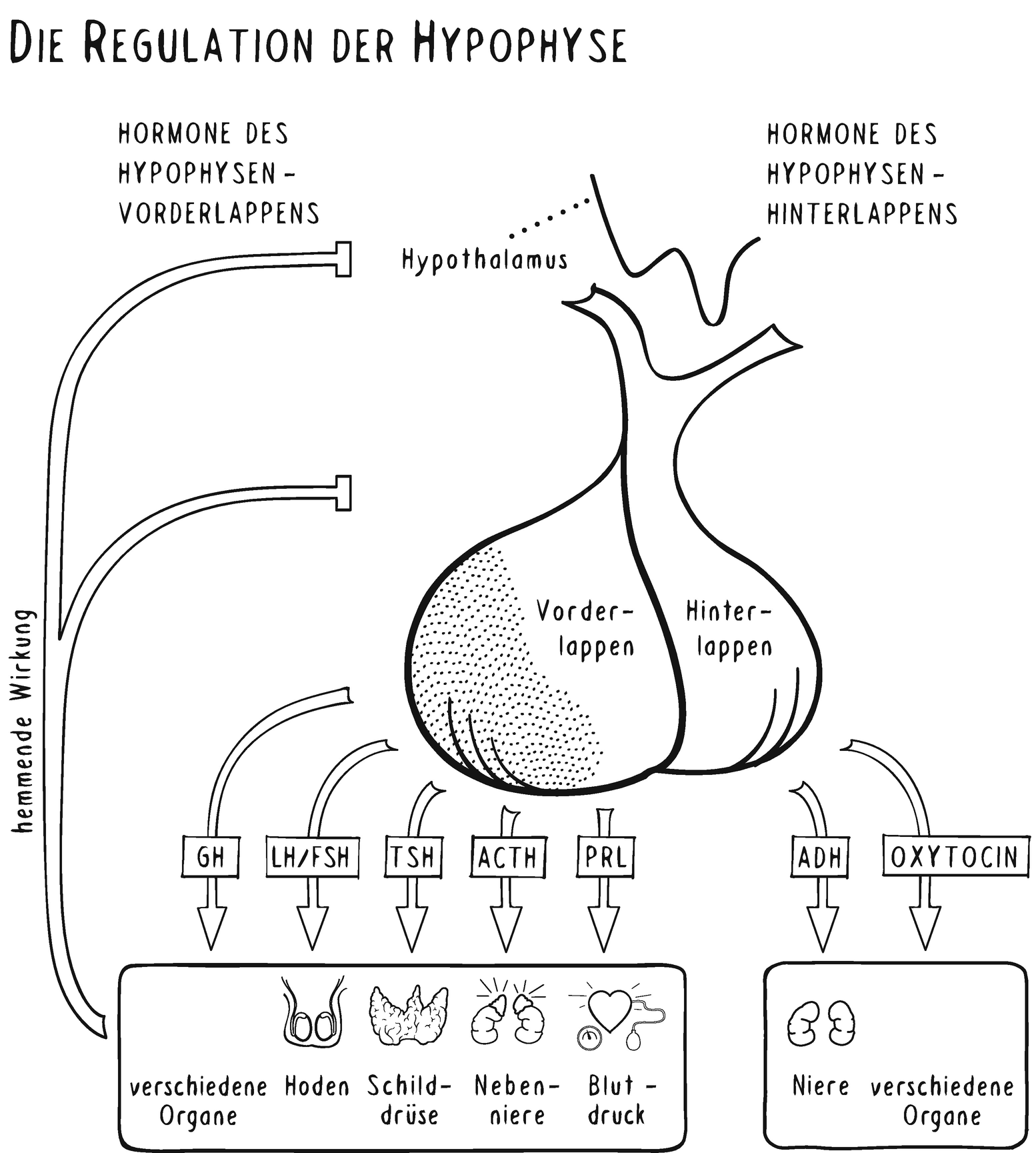

Die Hypophyse setzt sich aus zwei Teilen zusammen, dem Hypophysenvorderlappen und dem Hypophysenhinterlappen. Diese beiden Orte unterscheiden sich vor allem darin, dass im Hypophysenvorderlappen Hormone gebildet werden, die entweder direkt einzelne Körperfunktionen steuern oder aber die Freisetzung anderer Hormone im Körper regulieren. Der Hypophysenhinterlappen dagegen ist ein Speicherungsorgan und keine Drüse, in der Hormone gebildet werden. Er sammelt Hormone, die weiter übergeordnet, nämlich im Hypothalamus, entstehen und setzt sie bei Bedarf frei.

Befehlsgeber: der Hypophysenvorderlappen

Der Hypophysenvorderlappen hat Einfluss auf eine ganze Reihe von wichtigen Körperfunktionen: die Schilddrüse, die Nebennieren, die Geschlechtsorgane, das Wachstum, den Milcheinschuss bei der Schwangerschaft, die Brustentwicklung und die Vorbereitung der Brust auf die Milchproduktion. Ein Alleskönner? Eher ein geschickter Dirigent.

In diesem Teil der Hirnanhangsdrüse entstehen viele verschiedene Hormone. Der Hypophysenvorderlappen produziert – mit wenigen Ausnahmen – sogenannte glandotrope Hormone (von lat. „glandula“: „Drüse“). Diese Hormone wirken auf andere Drüsen (wie zum Beispiel Nebennieren, Schilddrüse, Eierstöcke oder Hoden) und regen sie an, selbst Hormone zu bilden. Die Hormone aus diesen Drüsen sind sogenannte organotrope Hormone und beeinflussen verschiedene Organe direkt, zum Beispiel Herz, Gehirn, Leber oder Muskeln. Eine Ausnahme ist Prolaktin. Dieses Hormon ist ein organotropes Hormon, das im Hypophysenvorderlappen gebildet wird und seine Wirkung in den Brustdrüsen entfaltet.

Zentrale Aufgabe der Hypophyse ist es, das Zusammenspiel der verschiedenen Hormone zu steuern und zu regulieren.

Der Regelkreislauf der Hypophyse

Zwei Beispiele zeigen, wie diese gegenseitigen Wirkungen und Wirkungskreisläufe funktionieren. Das erste Beispiel betrifft die Achse Hypophyse-Schilddrüse: Die Hypophyse bildet das Thyreoidea-stimulierende Hormon (TSH), das für die Funktion der Schilddrüse verantwortlich ist. Merkt die Schilddrüse also, dass der TSH-Spiegel ansteigt, produziert sie mehr Schilddrüsenhormone. Die Hypophyse wiederum unterliegt wie fast alle Hormonsysteme in unserem Körper einer Rückkopplung. Das bedeutet, dass die Hypophyse selbst Rezeptoren für die Schilddrüsenhormone besitzt. Sobald sie also erkennt, dass sich die Schilddrüsenhormone vermehrt haben, drosselt sie die Produktion von TSH wieder. So sorgt dieser sich gegenseitig steuernde Regelkreislauf dafür, dass die Hormone im Lot bleiben.

Das zweite Beispiel zeigt das Zusammenspiel zwischen Hypophyse und Nebennierenrinde, die unter anderem das Stresshormon Cortisol produziert. Die Nebennierenrinde wartet auf die Signale des Steuerungshormons ACTH (Adrenocorticotropes Hormon) aus der Hypophyse. Wird ACTH vermehrt gebildet, reagiert die Nebenniere darauf mit einem Produktionsanstieg von Cortisol in der Nebenniere. Cortisol wiederum ist wichtig für die Freisetzung von Zucker und Energie, für die Unterdrückung von Immunprozessen und für den Anstieg des Blutdrucks. Auch hier entsteht also wieder ein Regelkreislauf.

Wachsen und gedeihen

Die Hypophyse setzt noch einige weitere Hormone frei. Eines davon ist das Wachstumshormon , das besonders im Kindesalter wichtig ist, um eine normale Körpergröße zu erreichen. Mangelt es an Wachstumshormonen, bleibt man kleinwüchsig. Werden zu viele produziert, kann es zu Riesenwuchs kommen. In weiteren Kapiteln gehen wir darauf noch näher ein.

Dass Wachstumshormone uns wachsen lassen, ist klar. Dass sie darüber hinaus aber noch viele weitere Funktionen haben, wissen die wenigsten. Natürlich beeinflussen sie vor allem das Knochen- und Muskelwachstum, sie wirken aber auch auf den Fett- und Zuckerstoffwechsel ein. Sie animieren in der Leber und in den Muskeln die Freisetzung von Folgehormonen wie zum Beispiel IGF-1 (Insulin-like Growth Factor 1). Gemeinsam mit ihnen sind sie an verschiedenen Wachstums- und Stoffwechselvorgängen beteiligt.

Ohne Hormone aus der Hypophyse gäbe es auch keine Babys. Durch die Freisetzung von LH und FSH (Luteinisierendes Hormon und Follikel stimulierendes Hormon) steuert sie die Fortpflanzungsfunktionen im Körper. Sie ist dafür verantwortlich, dass beim Mann in den Hoden Spermien und Testosteron gebildet werden und dass bei der Frau Follikel reifen, ein Eisprung stattfindet und sich der Körper auf die Entstehung neuen Lebens vorbereitet.

Der Speicher: der Hypophysenhinterlappen

Der Hypophysenhinterlappen ist eine Art Speicher, der Hormone verwaltet, die im darüber liegenden Hypothalamus gebildet werden. Er setzt zum Beispiel das Antidiuretisches Hormon (ADH) frei, das dafür sorgt, dass in der Niere der Harn ausreichend konzentriert wird. Wenn ADH fehlt, wird unkontrolliert Wasser ausgeschieden. Dieser große Wasserverlust kann lebensgefährlich sein. Denn er kann nur durch sehr hohe Trinkmengen von zehn oder mehr Litern pro Tag ausgeglichen werden, sonst droht inneres Verdursten.

Auch Oxytocin, das Kuschelhormon wie es oft genannt wird, kommt von hier. Es steigt bei Frauen zum Ende der Schwangerschaft und nach der Geburt an und spielt eine wichtige Rolle bei der Milchbildung und bei der Bindung zwischen Mutter und Kind. Lesen Sie dazu auch das ► Kap. 11.

Die normale Trinkmenge eines Erwachsenen kann nach einer einfachen Formel berechnet werden: Körpergewicht in Kilogramm mal 0,03 = Trinkmenge in Litern. Damit liegt sie je nach Körpergewicht bei 1,5–2,5 Liter pro Tag. Zur Trinkmenge zählt jegliche Flüssigkeitsaufnahme, also auch Suppe, Flüssigkeit in Obst, Essen etc. Faktoren wie trockene Luft, Hitze und körperliche Anstrengungen oder Fieber können die Trinkmenge erhöhen. Wenn jemand aber über drei Liter pro Tag liegt oder über einen längeren Zeitraum sehr viel mehr trinkt als sonst üblich, ohne dass solche Faktoren vorliegen, sollte er oder sie dringend eine Ärztin oder einen Arzt aufsuchen.

Kurz zusammengefasst

Die Hypophyse ist der Dirigent im vielstimmigen Orchester der Hormone. Vom Orchesterpult aus leitet sie durch die genau dosierte Ausschüttung von Steuerungshormonen das Konzert der anderen Hormone und Körperfunktionen. Sie hält den Taktstock des Hormonsystems fest in der Hand und sorgt für ein harmonisches Zusammenspiel. Die Hypophyse besteht aus einem Hypophysenvorderlappen und einem Hypophysenhinterlappen. Beide arbeiten eng zusammen, übernehmen aber unterschiedliche Aufgaben. Der eine bildet selbst Hormone, der andere dient als Speicherungsorgan.