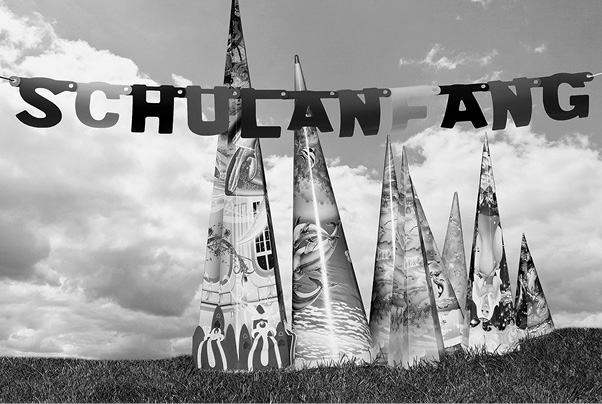

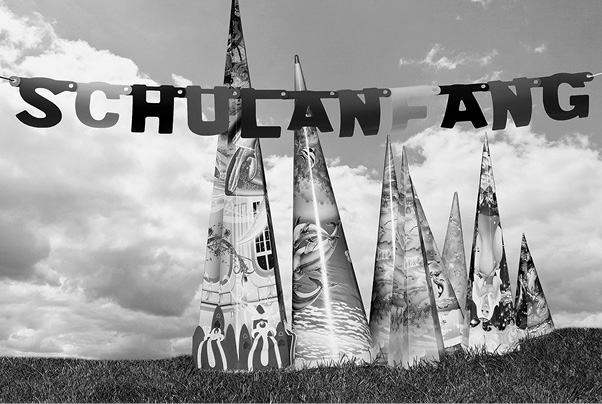

Wenn sich der himmlisch ersehnte Schulanfang doch nachhaltig und dauerhaft als paradiesisch erwiese! (Foto: Edler von Rabenstein – Fotolia.com)

Entwicklung ist wie folgt zu beschreiben: Die eine geht in die Höhe, die andere in die Tiefe – doch am häufigsten ist die Entwicklung zur Länge.

Billy

Nicht die Kinder nabeln sich von den Eltern ab, es sind die Eltern, die sich von den Kindern abnabeln müssen!

peter e. schumacher

Als Tim sieben Jahre alt war, ging er in die zweite Klasse. Er ging gern zur Schule, hatte feste Freunde und wirkte ausgesprochen fröhlich. Er hatte liebevolle Großeltern, die sich regelmäßig um ihn kümmerten und bei denen er seine Ferien verbrachte. Eines Tages im Herbst während der Gartenarbeit fiel sein Opa einfach um und starb an dem so genannten »Plötzlichen Herztod«. Tim brachte dem Großvater Bilder und seine Lieblingsbonbons, die er mit in den Sarg legte. Tim verhielt sich zunächst ganz normal. Er war zwar traurig und weinte manchmal herzzerreißend um seinen Opa, aber er spielte nach wie vor mit seinen Freunden, lachte von ganzem Herzen und spielte ebenso unverdrossen Fußball, wie er sich begeistert an seine Hausaufgaben setzte. Doch einige Wochen später, als er erlebt hatte, wie die Wochenendbesuche bei der Oma ganz anders waren, saß Tim nachts im Bett und weinte. Er hatte Angst. Er wusste, dass seine Oma und seine Eltern sterben würden und fürchtete sich entsetzlich davor, allein zu sein. Tim traute sich nicht, mit seinen Eltern oder anderen Erwachsenen darüber zu sprechen.

Vom Kindergarten bis zum Eintritt in die Schule ist es ein großer Sprung. Ganz plötzlich entwickeln sich Kinder in eine besondere Eigenständigkeit hinein. Ihr Wunsch, für Momente allein gelassen zu werden, steigt. Sie wollen zu den »Großen« gehören und ihre Neugier und ihr Wissensdurst sind schier unerschöpflich. »Wenn ich ein Schulkind bin, dann kann ich schon ganz allein bleiben. Und bekomme ich dann auch so eine Tasche wie die Schulkinder?« Schon mit vier bis fünf Jahren tauchen die Fragen und die dazu gehörigen Wünsche, zu den »Großen« zu gehören, auf. Kinder malen sich aus, wie »Alleinsein« wohl ist. Und kleine Mädchen und Jungen schauen in die Schaufenster und suchen nach den schönsten Schulranzen in Rosatönen oder mit Piratenmotiven, um ihren Wunsch genauer eingrenzen zu können. Dabei fällt ihr Blick auch immer wieder auf die ausgestellten Schultüten in verschiedenen Größen und Farben. Diese geheimnisvollen Verpackungen bergen das Geheimnis von Geschenken, die sie eines Tages auch selbst im Arm halten werden.

Gegen Ende der Kindergartenzeit üben viele Kinder, was sie von älteren Kindern im Kindergarten gehört haben: Sie legen den Arm über den Kopf zum anderen Ohr, ohne den Kopf schief halten zu müssen. Viele üben auch, sauber ihren eigenen Namen zu schreiben.

Schulkinder sind für die Größeren, die sich im Kindergarten aufhalten, eine sehr erstrebenswerte Gruppe, der sie unbedingt angehören wollen. Schulkinder zeigen ihre Schulfähigkeit dadurch, dass sie sich eine geraume Zeit auf eine Sache konzentrieren können. Sie sind in der Lage, längere Geschichten zu hören oder zu erzählen, ihre Feinmotorik ist so weit entwickelt, dass sie eine Schere handhaben und ziemlich sicher saubere Striche malen können. Vielleicht hat das Kind großes Interesse an Buchstaben und bemüht sich, erste Worte zu schreiben und den Zusammenhang des Geheimnisses der Schrift zu erkunden. Vielleicht beherrscht das Kind auch sicher einen gewissen Zahlenraum.

Dieser begehrte Tag der Einschulung, den Eltern und Großeltern mit Stolz und Bangen erwarten und die Kinder mit großer Sehnsucht herbeiwünschen, wird auch als Beginn der Zeit angesehen, mit der »der Ernst des Lebens beginnt«. Vielleicht hatten Peter Pan oder der Junge mit der »Blechtrommel« (Günter Grass) schon Recht, als er ganz einfach für immer klein bleiben wollte. Kinder wollen zuerst einmal spielen. Sie wollen Spaß haben und können die Jahreszeiten noch riechen. Doch die Erwachsenenwelt ist bestrebt, sie schnell in die ernsthafte und von Rationalität geprägte Welt einzuführen und vom Träumen abzuhalten. Kaum sind ein paar Jahre des Lebens vorbei, schiebt sich der Spaß beiseite und der Ernst soll beginnen. Das geschieht so schnell und in einem Alter, dass Erwachsene oftmals Mühe damit haben, sich wenigstens daran zu erinnern, dass sie einmal Träume hatten und es eine Zeit gab, in der sie wussten, dass sie etwas Besonderes sind.

Auch Eltern stehen mit Stolz und Bangen vor der beginnenden Schulzeit ihrer Kinder. Der gesellschaftliche Leistungsdruck dehnt sich auf junge Familien ganz erheblich aus. Manchmal gibt es bereits im Babyalter die ersten Versicherungen, in die monatliche Geldbeträge für das künftige Studium einfließen oder Eltern geraten in die Gefahr, noch vor der Einschulung ihrer Kinder die beste Privatuniversität für die Kleinen auszusuchen. Unsere Gesellschaft wünscht sich die besten Schulabschlüsse in kürzester Zeit, damit der Wirtschaft Spitzenkräfte zugeführt werden können. Dabei ist jedoch noch gar nicht klar, ob einmal die Sprösslinge ihre Begabung im handwerklichen oder sozialen Bereich entwickeln werden.

Die neue Zeit setzt ein, wenn Kinder in die Schule kommen. Die ersten Tage und Wochen werden mit Schultüten versüßt und für einige Zeit wird ihre Neugier und Wissbegierde spielerisch versorgt. Von ihnen wird zunehmend verlangt, dass sie sich in ein soziales Gruppengefüge integrieren und ihre Konzentrationsfähigkeit zunimmt. In Schulfähigkeitstests wird manchmal erwartet, dass die Kinder bereits zählen und buchstabieren können. Oftmals hängt das damit zusammen, dass sowohl die Eltern wie auch die Kinder verunsichert sind und den Eindruck gewinnen, sie hätten nicht genügend »geübt«. Es kann für ein Kind fatale Auswirkungen haben, wenn es zu früh eingeschult wird, auch wenn sein Intellekt bestens ausgebildet scheint. Wer zwar klug genug ist, den angebotenen Lehrstoff zu bewältigen, hat noch lange nicht die soziale Kompetenz entwickelt, die für ein Zusammenarbeiten in Gruppen notwendig ist. Wird ein Kind zu spät eingeschult, treten auch dann Probleme auf, denn es kann leicht unterfordert werden und sein Interesse an allem, was ihm angeboten wird, verlieren.

Während die Zeit im Kindergarten durch gemeinsame Spiele geprägt ist, steht in der Schule das gemeinschaftliche Erarbeiten eines Unterrichtszieles mehr und mehr im Vordergrund. Ein Kind, das eingeschult wird, hat im besten Falle bereits gelernt, seine persönlichen Vorlieben und Abneigungen innerhalb einer Gemeinschaft mit Kindergartenkindern zu finden und auszubilden. Es hat gelernt, längeren Geschichten zu folgen, es hat auch gelernt, Regeln einer Gemeinschaft – zum Wohle von allen – einzuhalten.

Jahrelange Übung hat ein Kind gebraucht, um die Werkzeuge des Körpers halbwegs sicher anwenden zu können. Nicht nur die eigene Motorik wird geübt, parallel dazu übt ein Kind auch, die Welt zu verstehen und die Details in einen Zusammenhang zu bringen. Das gilt für die Erkenntnis der Regeln einer Gemeinschaft wie für die Übung und das Spiel der Gefühle. Schon als Baby hat ein kleines Kind gelernt, Emotionen an den Gesichtern der Menschen in seiner Umgebung abzulesen. Zunächst geschieht dies mit Staunen. Es dauert auch, bis ein Kind sich selbst im Spiegel erkennt und als Gegenüber wahrnimmt. Doch es dauert noch länger, bis es das, was in der Welt geschieht, für sich selbst auch annimmt. Wahrscheinlich weiß jedes kleine Kind noch so genau um seine eigene Einzigartigkeit, dass es gar nicht auf die Idee kommt, dass andere die gleichen Rechte wie es selbst haben könnten. Freude und Leid für sich selbst als real anzunehmen und anzuerkennen, hat sehr viel mit Reflexionsvermögen zu tun. Der unerschütterliche Glaube an die eigenen Fähigkeiten schwindet in den ersten Schuljahren zunehmend.

Das Selbstverständnis, mit dem kleinere Kinder sich in ihrer und unserer Welt bewegen und diese Welt nachahmen, verblasst zunehmend. Ein Schulkind beginnt mehr und mehr, sich selbst zu beobachten und seine Wirkung auf die Umgebung auf ganz andere Weise auszutesten. Gewohnheiten spielen mittlerweile eine ebensolche Rolle wie Vorlieben und Abneigungen.

Ein besonderer Wandel setzt mit der Schulfähigkeit ein: Der Körper wird schlanker, die Extremitäten werden länger, das Gesicht verändert sich (besonders das Mittel- und Untergesicht wächst) und die Milchzähne fallen aus. Erst jetzt schieben sich die bleibenden Zähne nach. Es scheint, als ob etwas Bisheriges abgestreift wird, um etwas Bleibendem Platz zu schaffen. Das ist ein wirklicher Gestaltwandel, der sich auch im seelischen Bereich vollzieht. Kinder befinden sich plötzlich zwischen zwei Stühlen: Sie sind weder Kleinkind noch Großkind. Stimmungsschwankungen sind dabei normal. Langeweile kann auftreten, denn die Spiele von früher sind nicht mehr interessant. Doch noch hat sich kein besonderes, neues Betätigungsfeld gezeigt, das begeistern könnte. Jungen haben einen deutlich höheren Testosteronspiegel als Mädchen. Das zeigt sich in einem gesteigerten Bewegungs- und Aktivitätsdrang. Jungen und Mädchen spielen meistens geschlechtergetrennt und vermeiden meist sogar den Kontakt zum anderen Geschlecht. Dann sind Mädchen »doof« und Jungen »blöd«. Erst in späteren Schuljahren werden Kinder flexibler. Dabei zeigt sich dann auch, dass Jungen in höherem Maße in größeren Gruppen spielen, während Mädchen vornehmlich in Zweiergruppierungen ihrem Spiel nachgehen. In den ersten Schuljahren nehmen sich Kinder eindeutig als Junge oder als Mädchen wahr. Sowohl Kleidung als auch Frisur sind geschlechtsspezifisch.

Die Beziehung zu Geschwistern und Eltern kann sich lockern. Sie streben nach Eigenständigkeit und Selbstständigkeit. Spiele werden zunehmend miteinander abgesprochen und die Rollen werden verteilt. Gleichzeitig nimmt auch das Interesse an Spielen zu, die bestimmten Regeln unterliegen. Kinder lernen dadurch das Agieren in einer Gemeinschaft, die bestimmte Regeln voraussetzt. Sie lernen auch zu verlieren – was einigen Menschen (auch viele Jahrzehnte später noch) besonders schwer fällt. In Spielen, die Regeln voraussetzen, gibt es meist nur wenig Freiraum, das bedeutet, dass der eigenen Allmacht Grenzen gesetzt werden. Kinder erleben sich immer mehr als Teil einer Gemeinschaft. Wie der Platz in der Familie auf dem Boden der Selbstverständlichkeit eingenommen wurde, so lernen Kinder jetzt, dass ein Platz in einer größeren Gemeinschaft keineswegs mit der gleichen Gewissheit besteht. Unsicherheiten sind die Folge dieser neuen Erfahrung.

Ihr Spiel und ihre Kreativität hat im Gegensatz zu früheren Zeiten ein Ziel. Vorhaben und Pläne, die gefasst werden, sollen in die Tat umgesetzt werden. Somit handelt jetzt ein Kind zunehmend willkürlich. Auch wenn ein Kind die ersten Jahre seines Lebens ebenso neugierig wie staunend und manchmal ängstlich erlebt hat, war es trotzdem mit der Welt »auf Du und Du«. Das drücken Kinder auch in der Anrede jedes Menschen aus, indem sie jeden Menschen duzen. Erst im Schulalter beginnt es, Unterschiede machen zu können. Bei vielen Kindern setzt erst in der 4. Klasse die Fähigkeit ein, Erwachsene kontinuierlich mit Namen und dem Sie anzusprechen. Noch immer bewegen sich Kinder in den ersten Schuljahren mit der ihnen eigenen Selbstverständlichkeit in der Welt. Erst in der Schule wird durch die Gemeinschaft mit anderen Schülerinnen und Schülern ihre Position neu definiert und gefunden, und Zweifel an sich selbst setzen ein. Da Kinder zunehmend die Regeln der Gemeinschaft lernen, erleben sie auch, wie schwer es sein kann, diese Regeln einzuhalten und zu beachten. Schamgefühle treten in Folge auf. Kinder erleben in den ersten Schuljahren zunehmend Abgrenzung und Ausgrenzung und wissen, dass sie etwas dafür tun müssen, ihre Position einzunehmen und zu verteidigen, damit sie ein Teil der Gemeinschaft sind und bleiben können. Während es einem Kindergartenkind nichts ausmacht, laut zu rufen, dass es auf Toilette gehen muss, beginnt es einem Schulkind sehr peinlich zu werden, wenn es im Spiel oder im Unterricht eingenässt hat. Kinder erleben zunehmend die Reaktionen der anderen auf ihr eigenes Verhalten. Gruppen beginnen sich herauszukristallisieren und Kinder fürchten, nicht dazuzugehören. Diese Furcht besteht mit Recht: Ausgrenzungen und für Erwachsene oft gnadenlos anmutende Reaktionen und Attacken auf einzelne »Sündenböcke« in den bestehenden Gemeinschaften nehmen zu. In den ersten Schuljahren erleben Kinder die Abtrennung von der Gemeinschaft und die zunehmende Erfahrung von Einsamkeit.

Ein Kind von sechs Jahren weiß bereits, dass der Tod in der Welt existiert. Und während es noch wenige Monate vorher davon überzeugt war, dass Tote irgendwann wieder auftauchen, hat ein Schulkind in der Regel das Wissen darum, dass der Tod endgültig ist. Es weiß also, dass ein Großvater nicht wieder aus seinem Grab auftauchen wird. Damit hat es die Endgültigkeit des Todes verstanden. Für ein Kind ist ein Tag ein langer Zeitraum. Da es gerade erst begonnen hat, einen Jahreskreislauf zu überblicken, sind mehrere Jahrzehnte für ein Kind nicht vorstellbar. Die unendliche Zeit, die ein Menschenleben dauert, macht es ihm unmöglich, die Endgültigkeit des Lebens auf sich selbst zu beziehen. Ein Schulkind fürchtet in den ersten Jahren meist seine eigene Einsamkeit und Schutzlosigkeit, die ein Tod in seiner Umgebung mit sich bringen würde.

Kinder in den ersten Schuljahren stellen zwar intensiv und neugierig die Frage nach dem »Warum«, um die Zusammenhänge des Lebens nachvollziehen zu können, aber wenn ein Menschenleben zu Ende geht, stellt sich die Frage nach dem Sinnzusammenhang meist noch nicht. Es kann sein, dass ein Schulkind ganz pragmatisch weiß, dass ein Leben seine eigene Zeit braucht. Dennoch wird auch ein Schulkind nur selten an einem Todesfall verzweifeln, denn selbst der Tod von Gleichaltrigen kann dadurch erklärt werden, dass ein Leben vollendet ist und die Zeit zum Sterben reif ist. Dann kann es sein, dass ein Kind sagt, dass es den Tod verstehen kann, denn es wurde »Zeit für ihn oder sie zu gehen«. Die Reaktionen der Erwachsenen auf einen Tod sind für Schulkinder beeindruckend. Weinende Erwachsene lassen sie noch staunen. Gleichzeitig nehmen Sie die Stimmungen intensiv wahr, sie können die besondere Atmosphäre an einem Totenbett aufnehmen wie die feierliche, bedächtige und andächtige Stimmung, die auch an Weihnachten herrscht. Kinder erkennen also zunehmend, dass die Gefühle von ihnen selbst sich erheblich von den Gefühlen der Umwelt unterscheiden können. Sie wissen auch, dass sich Gefühle verbergen lassen.

Viele Schulkinder fürchten sich – anders als viele Erwachsene – keineswegs vor den Erinnerungen, die in der Trauer normal sind. Jede Erinnerung scheint ihnen lieb zu sein, denn sie treffen auf Vertrautes und Bekanntes, obwohl das aus ihrem alltäglichen Leben verschwunden ist. Das Entsetzen vor dem Tod ist nur dann unermesslich groß, wenn jede weitere gemeinsame Zukunft unmöglich erscheint. Dieses Problem haben Kinder in den ersten Schuljahren eher nicht. Für sie ist selbstverständlich, dass mit den Toten eine Beziehung gepflegt werden kann, auch wenn sich diese weitab von unserem normalen Erwachsenenleben abspielt. Kinder brauchen die Beziehungspflege mit Verstorbenen nicht erst mühsam zu lernen wie Erwachsene. Letztere stehen oft fassungslos und unbeholfen vor der Frage, wie sie zukünftig mit den Verstorbenen kommunizieren können. Kinder haben die Handlungsfähigkeit, die Erwachsene in ihrer Sprachlosigkeit und Ohnmacht verlernt haben. Gemeinsam mit Kindern den Abschied vom Leben zu gestalten, ist sowohl für die Kinder, als auch für die Erwachsenen selbst heilsam – so seltsam dieser Gedanke auch erscheinen mag. Der Kreativität von Kindern ist auch in diesem Bereich kaum eine Grenze gesetzt.

Jeder Umbruch oder eine Entwicklung ist heikel. Umbrüche bergen nun einmal Gefahren in sich. Schulkinder beginnen sehr genau zu beobachten, wie sich die Welt der Erwachsenen verhält und erkennen zunehmend alles, was unstimmig ist. Sie sind neugierig und klug und noch immer von der Welt der sie umgebenden Erwachsenen abhängig. Hinzukommende Stimmungsschwankungen machen den Alltag mit ihnen nicht leichter. Gleichzeitig fehlt ihnen – so groß ihr Wortschatz mittlerweile auch sein mag – der Überblick über die Zusammenhänge. Ihre eigene Position in der Gemeinschaft zu finden, geschieht mit großem Ernst und großer Anstrengung. Kinder sollen sich frei entfalten und entwickeln können. Ihnen jedoch keinerlei Grenzen zu setzen und Werte zu vermitteln, wird sie in einer traumhaften Zauberwelt halten.

In den ersten Schuljahren können Kinder, die ihre eigene Gefühlswelt neu entdecken und erleben, ganz erheblich überfordert werden, wenn sie die Wucht der Emotionen von Erwachsenen miterleben. Das gilt auch in Trauersituationen. Die Entdeckung neuer Gefühle bei Kindern kann dazu führen, dass Erwachsene der Meinung sind, Kinder hätten sowohl den gleichen Überblick, als auch die gleichen Gefühle wie sie selbst. Hier heißt es, vorsichtig damit zu sein, die eigenen Fragen, Zweifel und Gefühle auf die Kinder zu projizieren. Solche Ängste angesichts des Todes müssen bei den Kindern keinesfalls in gleichem Maße vorhanden sein wie bei den Erwachsenen. Da Kinder im Schulkindalter damit beginnen, ihre eigene Position in der Gemeinschaft bewusst zu erkennen, gilt es, ihnen individuell zu begegnen und sie zu fragen, wie sie sich in der jeweiligen Situation fühlen.

Es war einmal eine große Mutter. Sie sorgte dafür, dass auf der Erde alles blühte und grünte und die Erde eine reiche Ernte trug. Sie hieß Demeter. Alle Menschen freuten sich sehr über sie, denn sie sorgte dafür, dass für alle genügend Essen und Trinken vorhanden war. Eines Tages wurde Demeter schwanger und bekam ein wunderhübsches kleines Mädchen, das zu einer ebenso schönen jungen Frau heranwuchs. Die große Mutter Demeter gab ihr den Namen Persephone. Sie war so schön, dass sie von allen als »immer wiederkehrender Frühling« angesehen war. Das bemerkte auch Hades, der Gott, der in der Unterwelt lebte. Wahrscheinlich wollte er auch ein bisschen von dem Licht und der Freude erleben, dort, wo es immer ein wenig zu dunkel war. Deshalb stieg Hades eines Tages in die Oberwelt, raubte Persephone und trug sie in sein unterirdisches Schloss, wo sie von nun an leben sollte.

Die große Mutter Demeter war unendlich traurig. Jede Fröhlichkeit wich von ihr. Sie zog ihre ganze Kraft aus der Fruchtbarkeit der Erde zurück, denn sie hatte selbst keine Kraft mehr. Sie trauerte tief um ihre liebenswürdige Tochter. So kam es, wie es kommen muss: Auf der Erde verdorrten alle Pflanzen, alle Bäche versiegten. Die Erde wurde trocken und schwarz und kein Leben regte sich in der Natur. Großes Leid kam über die Menschen, denn sie fanden nichts mehr, was sie ernährte.

Dann endlich, sprach der Herrscher Machtworte: Er befahl dem Gott der Unterwelt Hades, dass er die schöne Persephone nicht ganz behalten durfte: Ein halbes Jahr nur dürfe sie bei ihm bleiben, die andere Hälfte des Jahres müsse er Persephone in die Oberwelt freilassen, damit ihre Mutter getröstet werde. Und so wohnt Persephone ein halbes Jahr in der Oberwelt bei ihrer Mutter und den Menschen und ein halbes Jahr in der Unterwelt in ihrem Schloss bei Hades. In dem halben Jahr, in dem sie oben bei ihrer Mutter und den Menschen lebt, blüht die große Mutter Demeter in aller Pracht auf und alle Blumen, alle Pflanzen sprießen vor Freude mit ihr aus der Erde.

Luise war 10 Jahre alt, als sie eines Abends vom Einkaufen mit ihrer Mutter nach Hause kam. Es war draußen schon dunkel, als sie das Haus betraten. Drinnen warteten ihr Vater und ihre beiden älteren Geschwister auf die beiden. Alle hatten betretene Gesichter. Die Familie ging gemeinsam ins Wohnzimmer und sagte zu Luise, sie solle in der Küche warten. In diesen Minuten wusste Luise, dass etwas Entsetzliches geschehen sein musste. Ihr wurde schlagartig klar, dass – was immer es auch sein würde – niemals wieder der Zustand wie vor dem Heimkommen wiederhergestellt werden könnte. Diese Erkenntnis wurde Luise im Sekundenbruchteil klar. Als ihre Eltern und Geschwister einen Moment später zu ihr kamen, sagten sie ihr, dass ihre Großmutter, zu der sie ein sehr inniges Verhältnis hatte, bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen war. Luise war viele Jahre zornig auf ihre Familie, weil diese ihr nicht zugetraut hatte, gemeinsam mit allen diese Nachricht anzuhören und auszuhalten. Sie fühlte sich aus der Familie zunehmend ausgegrenzt. Wenn Luise allein war, presste sie immer wieder leise durch ihre Lippen: »Nein, Oma ist nicht tot! Das kann und darf nicht wirklich passiert sein!« Luise wusste, dass damit ihre Kindheit vorbei war. Sie wusste aber auch, dass alle um sie herum sie weiter als Kind betrachteten und behandelten.

Im Alten Ägypten bestand die Regel, dass alles, was ein Kind tut, das jünger als 10 Jahre ist, für die Bewertung des Lebens nach dem Tod keine Rolle spielt. Das bedeutete nicht, dass alles, was kleinere Kinder tun, gut geheißen wurde, nur für das folgende Strafgericht nach dem Ende des Lebens zählte es nicht. Kinder waren deshalb geschützt, denn auch schon zu Vorzeiten wusste man, dass sie noch zu klein waren, um die Zusammenhänge und Auswirkungen ihrer (guten und schlechten) Taten zu überblicken. Heute ist der Schutz von Kindern durch das Jugendschutzgesetz geregelt, das besagt, dass Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr als schuldunfähig gelten. Es dauert also viele Jahre, bis die heutige Gesetzgebung einem Menschen zutraut, die Folgen seiner Handlungen soweit zu überblicken, dass er bewusst Schaden zufügen will und dafür verantwortlich ist.

Kleine Kinder zeigen unverhohlen ihre Bewunderung und ihr Vertrauen den Erwachsenen gegenüber. Liebevoll werden diese umarmt, sie werden geduzt und ihnen werden Geschenke in Form von selbst gemalten Bildern und gepflückten Blumen gebracht. Kinder reißen sich darum, Lehrern und Lehrerinnen in der Grundschule etwas Gutes zu tun. Das geschieht unabhängig davon, ob die Eltern oder die Betreuenden einmal unwillig, unwirsch oder laut geworden sind und sich selbst schlecht benommen haben – es sei denn, Kinder haben eine tief sitzende Angst vor ihnen.

Das ändert sich. Irgendwann erreicht die Entwicklung der Kinder eine kritische Phase. Sie hinterfragen in einer Weise, die vorher – in allem Zorn und in jeder Wut – nicht sichtbar war. Diesen Punkt, an dem sich die ganz persönliche Sichtweise eines älter werdenden Kindes differenziert, kann man als »point of no return« bezeichnen. Kinder vergleichen und erkennen ab diesem Moment in einer glasklaren Weise Hintergründe und Zusammenhänge von Sachverhalten. Das zeigt sich auch in einem zunehmend differenzierten Denken im Unterricht. Viele Kinder können jetzt selbstständig lesen, denn auch das erfordert das Wissen um Zusammenhänge und Verflechtungen. Kinder in dieser Umbruchphase können erste Zukunftsvisionen darüber erträumen, was sie später im Erwachsenenalter einmal tun möchten. Sie fragen sich, woher Verhaltensweisen rühren, sie nehmen nichts mehr als natürlich gegeben an. Das ist die Zeit, in der Eltern, Betreuer und Betreuerinnen, Lehrer und Lehrerinnen und die ganze weitere Erwachsenenwelt sehr kritisch beäugt werden. Ehemalige Idole können auf Nimmerwiedersehen vom Sockel stürzen. Kinder im Alter von 10 Jahren können durchaus selbstständig und ohne permanente Beaufsichtigung wie in früheren Jahren ihren Alltag gestalten. Dass damit einhergeht, dass heute fast jedes zehnjährige Kind die Möglichkeit hat (und wahrscheinlich auch nutzt), sich Pornos oder Gewaltfilme anzusehen und entsprechende Spiele an Computern zu spielen, sollte allen Erwachsenen klar sein. Auch dadurch kann einem Kind jedes Vertrauen in die ehemals für wunderbar erachtete und erstrebenswerte Welt der Erwachsenen verloren gehen.

Enttäuschungen wiegen schwer in diesen Jahren und können den Glauben an das Gute in der Welt bitter zerstören. Jetzt wollen Kinder – unabhängig von Sympathie und Antipathie – erleben, wie wahrhaftig die Welt ist, die sie umgibt. Ab diesem einschneidenden Entwicklungspunkt wird bei Kindern ein Zweifel an der sie umgebenden Welt wach. Die zunehmende Kritikfähigkeit von Kindern in dieser Entwicklungsphase lässt auch Erwachsene erkennen, dass sie zunehmend ihren Glanz verlieren. Kinder konfrontieren Erwachsene mehr und mehr oder aber sie ziehen sich von den bekannten Erwachsenen zurück und suchen nach neuen Idealbildern. Als kleinere Kinder waren sie dabei, die ersten Regeln der Gemeinschaft zu erkennen, sich nach ihnen zu richten und immer wieder darauf zu achten, dass alle anderen es auch tun. In der neuen Kritikfähigkeit werden die Regeln in Frage gestellt und schon probieren ältere Kinder aus, welche Regelübertretungen sanktioniert werden, welche folgenlos bleiben und welche Verstöße sie in der Erwachsenenwelt finden und erkennen. Auch das kratzt ganz erheblich an dem Grundvertrauen, dass sie einmal in sich trugen. Wer Zusammenhänge durchschaut, durchschaut auch zielsicher alle kleinen und größeren Lügen.

Es scheint, als sei jede traumwandlerische Selbstverständlichkeit, mit der sich kleine Mädchen und Jungen in der Welt bewegt haben und mit der sie die Erwachsenenwelt ganz erheblich bezaubert haben, endgültig vorbei. Sie werden uns immer ähnlicher. Als sie noch klein waren, konnten wir uns in ihrer Zuneigung und unserer eigenen Position als gefühlter »Gutmensch« wohlig sonnen. Dieser Zeitpunkt ist vorbei und jeder Erwachsene muss schmerzhaft erkennen, dass Kinder jede Falte in ihrem Gesicht und jeden Mangel an ihm herausfinden und oftmals hemmungslos kommentieren und kritisieren werden. Der Schutzraum und die Illusion, in denen sich Erwachsene wie auch die Kinder selbst befunden haben, werden aufgelöst.

Heute beginnt die Pubertät bei Mädchen durchschnittlich im 10. Lebensjahr und damit etwa zwei Jahre früher als bei Jungen. Damit verbunden sind einige für die Kinder gleichzeitig verwirrende Veränderungen, die sie ganz erheblichen Mut kosten. Begleitende Stimmungsschwankungen zwischen Wut, Traurigkeit und Aggression sind normal, wenn sie auch für alle Beteiligten ebenso aufreibend wie anstrengend sind. Vorausgehend für die Pubertät sind Wachstumsschübe und Hormonausschüttungen, die die Eierstöcke reifen lassen, Schamhaare wachsen lassen und die Brustdrüsen ausbilden. Neben diesen messbaren körperlichen Entwicklungen ändert sich auch das Spielverhalten. Viele Mädchen, die das zehnte Lebensjahr vollenden, interessieren sich für ihre bisherigen Spiele nicht mehr. Sie beginnen sich für Mode und für Handys zu interessieren und erste Schwärmereien für Jungen entstehen.

Auch bei Jungen setzt die Hormonproduktion ein, die die Entwicklung vom Kind zum Mann auf körperlicher Ebene zeigt. Auch wenn sie erst später deutlich erkennbar zum Jugendlichen werden, führt auch bei ihnen die Hormonproduktion (Testosteron) zu körperlichen Veränderungen: Ihre Muskel- und Knochenmasse ist größer als bei den Mädchen, die Hoden werden größer, die Schamhaare beginnen zu wachsen. Die Hormone führen neben den körperlichen Veränderungen auch zu einem hohen Energiepegel, was sich bei Jungen eher darin zeigt, dass sie körperlich in hohem Maße aktiv sein wollen. Testosteron ist ein Stresshormon. Es ist noch unklar, ob der Stress die Produktion des Hormons bewirkt oder aber das Hormon einen erhöhten Stresspegel bewirkt. Der geistige, seelische und körperliche Umbruch kann auch bei den Jungen zu aufreibenden emotionalen und auch aggressiven Ausbrüchen führen, die für alle Beteiligten sehr strapazierend sind. Bei Jungen wie auch bei Mädchen führen die Entwicklungen häufig – besonders im Gesicht – zur Bildung von Pickeln. Alle sichtbaren Zeichen sind Ausdruck einer tiefen Veränderung, die für die Ausbildung von Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein keineswegs förderlich sind, sondern eher eine Krise im jeweiligen Leben darstellen.

Allmählich gleichen sich damit die Todesvorstellungen und die Reaktionen auf den Verlust den Erwachsenen an. Ab jetzt wissen Kinder, dass der Tod ebenso unausweichlich wie unumkehrbar ist. Früher, als die Kinder noch kleiner waren, konnten sie »die besten Beerdigungen der Welt« spielen und gestalten. Ihr Alltag wurde dadurch nur wenig verändert. Jetzt aber taucht etwas Düsteres in ihrem Leben auf, dass durch eine übermenschliche Bedrohung jede Sicherheit nehmen kann. Sachliches Interesse und diffuse Ängste spielen ein Wechselspiel. Das Eintreten des Todes, körperliche Veränderungen nach dem Tod und der Verwesungsprozess werden zunehmend – mit Grusel behaftet – ausgemalt und durchdacht. Eine seltsame, fast allen Menschen gemeinsame Mischung aus Faszination, Sehnsucht und bedrohlich Unheimlichem begleitet jetzt Erfahrungen und Fragen an das Phänomen Tod. Gerippe und Totenköpfe spielen – auch in Provokation, Gruselgeschichten und Witz – eine zunehmende Rolle. Besonders der Humor führt dazu, dass die betreffenden Kinder eine Möglichkeit des Abstandnehmens bekommen. Auch hierin ähneln die größer werdenden Kinder zunehmend Erwachsenen – mit dem erheblichen Unterschied, dass ihr Erleben und ihre Erkenntnisse völlig neu sind, während Erwachsene bereits wissen, dass auch nach tiefen Einschnitten in ihr Leben das Leben trotzdem irgendwie weitergeht und sie wieder eine Normalität in einem neuen Alltag finden werden.

Auch zehnjährige Kinder trauern. Sie sind mitten auf dem Wege, die Differenziertheit und die Endgültigkeit des Todes zu erkennen. Sie sehen aus wie Kinder, doch ihre körperlichen, seelischen und geistigen Entwicklungen nähern sich denen der Erwachsenen rasant an. Auch bei Kindern in diesem Alter tauchen die ersten Fragen nach dem hinter dem Tod – und dem Leben – verborgenen Sinn auf. Gespräche über dieses Thema unterliegen der besonderen Schwierigkeit, dass Kinder in diesen umwälzenden Umbruchsituationen oftmals die ganze Palette der Emotionen und Gefühle empfinden und nachempfinden, aber noch keine Methoden dafür entwickelt haben, mit ihnen umgehen zu können, geschweige denn, Worte oder andere Ausdrucksmöglichkeiten für ihre Probleme finden zu können. Vorsichtiges Annähern ist jetzt von großer Bedeutung. Ein Kind, das in diesem Alter trauert, benötigt die ganze Präsenz und die ehrliche Bereitschaft Erwachsener, sich den Fragen und Zweifeln angesichts von Leben und Tod zu stellen. Deshalb ist es wichtig, mit den Kindern in ähnlich klaren Aussagen zu sprechen, wie es mit anderen Erwachsenen auch geschieht. Kinder haben schon einige Jahre lang gelernt, dass sie sich einen Platz in der Gemeinschaft erobern und erhalten müssen. Jede Ausgrenzung – in der vermeintlichen Haltung, das Kind müsse geschont werden – wird dem Kind zusätzliche Probleme bringen. Ein Kind weiß um die einschneidend verändernden Geschehnisse, denn es weiß: »Es wird niemals wieder so, wie es war«. Deshalb brauchen Kinder in diesen Zeiten die Versicherung, dass das Leben weitergehen wird – wenn auch auf ganz andere Art.

Wenn sich der himmlisch ersehnte Schulanfang doch nachhaltig und dauerhaft als paradiesisch erwiese! (Foto: Edler von Rabenstein – Fotolia.com)