CHAPITRE IV

La tactique

Par commodité, nous appelons tactique la mise en œuvre de moyens divers pour remporter une bataille (ou un siège, ou n’importe quel autre type de combat). Cette définition, évidemment trop concise, n’est pas tout à fait satisfaisante et l’on pourra en préférer une autre plus longue, celle que Jomini a proposée, cité par Vincent Desportes : « La tactique est l’art de combattre sur le terrain… c’est-à-dire (qu’elle comprend) les manœuvres d’une armée sur le champ de bataille, ou de combat, et les diverses formations pour mener les troupes à l’attaque1. »

L’armée romaine, qui a beaucoup pratiqué la bataille en rase campagne et le siège, n’a pas ignoré les autres formes de combat.

Généralités sur la tactique

Il convient, avant tout essai de réflexion, de s’entendre sur le vocabulaire. Le mot « tactique » vient du grec où il n’existe que sous la forme d’adjectif ; c’est avec le nom technè que l’on forme la taktikè technè, « la mise en ordre (des troupes) ». Ce mot désignait, tant chez Xénophon2 que chez Jomini, le dispositif initial, ou l’ordre de bataille ; on retrouve à peu près la même idée dans l’expression « grande tactique » de Guibert que cet auteur a employée pour désigner à la fois l’ordre de marche et l’ordre de bataille. Ce n’est que par extension qu’il désigne, en plus, les manœuvres qui les suivent et tous les mouvements qui les entourent. Le latin n’a pas d’équivalent précis ; le mot consilium, qui signifie à peu près « projet » et qui est surtout utilisé par César, servait aussi bien pour la tactique que pour la stratégie ; certes, Tacite employait ratio uniquement dans le sens de tactique3 ; mais il fut à peu près seul à recourir à cet emploi. D’ailleurs, et pour tous ces auteurs, la tactique, servante de la stratégie, n’est qu’une étape dans un succès global.

Il faut ensuite s’entendre sur la finalité de la tactique. Remporter la victoire, soit. Mais y a-t-il, y avait-il, une recette ? Autrement dit, la tactique relève-t-elle de l’art ou de la science ? Les conceptions des anciens et des modernes diffèrent sur ce point.

Pour les modernes, sur ce sujet largement disciples de Clausewitz, le hasard et l’irrationnel l’emportent, parce que l’affrontement entre deux armées provoque un déchaînement de violence qui le fait échapper aux deux adversaires. La guerre, dit-il (et la bataille aussi, ajouterons-nous), est « caméléon », elle change souvent d’aspect ; elle échappe à celui qui la déclare ; elle se déroule dans « le brouillard ».

Les anciens n’avaient pas tout à fait la même conception du problème… et de sa solution. Auteur des Stratagèmes, en réalité un vrai manuel de guerre, Frontin savait que le hasard, représenté par la déesse Fortune, joue toujours un rôle. Mais il pensait qu’il était possible de restreindre cette part d’incertitude, qu’il fallait mettre le plus possible de rationnel dans l’irrationnel. Il conseillait donc d’organiser la bataille en contrôlant surtout les conditions du combat. Le bon général, dit-il, doit choisir le moment, le lieu et l’ordre de bataille4. Il ajoutait qu’il lui faut veiller au moral de ses troupes, un élément essentiel. Ce sentiment est en effet fondé sur les liens qui unissent l’avant et l’arrière : une armée ne peut pas bien se battre si elle se sent désavouée par les civils de son propre camp. Il est renforcé par la discipline, elle-même fille de l’entraînement. Et les Romains l’avaient compris au-delà de ce qu’on imagine : ils savaient que la psychologie joue sur les combattants et sur les ennemis, et ils en ont profité ; on le verra plus loin. D’une manière générale, ils savaient utiliser les réactions des uns et des autres, renforcer le courage des leurs, démoraliser les adversaires, ou encore ils n’hésitaient pas à faire de la propagande, par exemple pour provoquer des défections chez l’ennemi5. Sévère Alexandre garda secret un plan de campagne, puis il en dévoila les étapes pour dérouter d’adversaire ; quant à l’essentiel, cependant, il ne le fit pas connaître jusqu’à l’arrivée de l’armée en territoire ennemi6.

Calculateur froid, Frontin ne présentait qu’un visage de la bataille antique. Approfondissant ce schéma, Giovanni Brizzi a montré qu’elle était animée par deux types de guerriers, très différents l’un de l’autre, présents dans l’Iliade, un des ouvrages fondateurs de notre civilisation7. Le premier modèle, c’était Achille, le héros qui combattait son ennemi face à face, dans la plaine, le glaive à la main. À l’opposé, Ulysse, « l’homme au mille tours », avait sans cesse recours au stratagème. Placés devant ce choix, les Romains n’hésitaient pas ; pour eux, la ruse représentait l’abomination ; elle était opposée à l’honneur et à la fides, la façon convenable de se battre. Pourtant, ayant beaucoup souffert des stratagèmes dans leur confrontation avec Hannibal, ils ont été obligés d’y recourir, puis ils ont fini par les trouver normaux. Mais ils ont établi une distinction. Sous le Principat, le stratagème montre les vices de l’ennemi quand ce dernier y recourt ; il prouve l’intelligence de celui qui le conçoit quand il est un Romain. Rappelons en outre que le stratagème a une dimension psychologique importante (chapitre 2).

Un débat récent, qui dépasse encore ce cadre, a été ouvert par V. D. Hanson. Cet auteur pense qu’a existé un modèle occidental de la guerre, et que les généraux recherchaient jadis et recherchent encore aujourd’hui la victoire décisive. Ce point de vue a été contesté par Hans Van Wees. Et Harry Sidebottom a adopté une position intermédiaire8. À notre avis, la question ne pourra être tranchée que par des études parallèles portant sur les Romains et les autres peuples du monde ancien et moderne, Chinois, Japonais, Indiens,…

Stratagème ou pas, l’armée romaine fut la meilleure de l’Antiquité, ce qui ne veut pas dire qu’elle était parfaite ; elle souffrait de diverses faiblesses. Pour autant, elle valait sans doute bien l’armée chinoise de l’époque, très à la mode dans des milieux touchés par le mirage oriental. Son efficacité s’est révélée aussi bien dans la tactique directe (bataille en plaine) que dans la tactique indirecte (guérilla).

La bataille

Les possibilités pour l’ordre de marche ont été présentées au chapitre précédent. Maintenant, l’armée romaine est arrivée en un endroit qui pourrait devenir un champ de bataille, de bataille en rase campagne ou, si l’on veut, en plaine, ou encore de bataille rangée9. Le schéma était toujours ou presque toujours le même : les éclaireurs repéraient l’ennemi (renseignement) ; l’armée le stoppait (bataille) ; puis elle le détruisait (victoire)10. Il est bien illustré dans la guerre des Gaules, par exemple contre les Helvètes et contre les Belges11.

Le général12 choisit un site, sur une hauteur ; il veille, si c’est possible, à avoir le vent, la poussière et le soleil dans le dos. Le relief peut compenser une infériorité quelconque, d’où l’importance de bien choisir le lieu. Au sommet, il installe en priorité ce que nous appelons « un camp de bataille », qui ne diffère en rien du camp de marche par son architecture, mais qui est conçu en fonction du combat : les bagages y sont enfermés ; les éventuels vaincus pourront y trouver un abri au moins provisoire13. Il dispose sur les pentes ceux qu’il espère être les futurs vainqueurs, ses hommes. Ils pourront dominer l’adversaire et prendre de l’élan avant le choc14. Il doit également tenir compte des cours d’eau ; un fleuve peut jouer plusieurs rôles : obstacle dans une marche, point d’appui, endroit à franchir pour se sauver15,… Puis il rassemble son conseil et écoute tous les avis avant de prendre une décision solitaire16.

L’ORDRE DE BATAILLE

Quand il avait décidé d’engager la bataille, le général répartissait alors ses unités sur le terrain en organisant une aile droite, une aile gauche et un centre, avec de la cavalerie aux extrémités et une réserve mixte de fantassins et de cavaliers à l’arrière17. S’il s’inspirait du modèle de César, il devait se placer à la droite et mettre son deuxième adjoint à la gauche, dans les deux cas pour éviter une manœuvre enveloppante ; il confiait au premier adjoint le soin de diriger le centre18. Comme on le voit, le commandement devait être délégué et proche des soldats. À l’opposé, une mauvaise armée était une armée mal composée. L’exemple en est fourni par l’armée d’Othon qui, par nécessité, ne disposait que d’éléments dépareillés : 5 cohortes prétoriennes, une légion formée de soldats pris dans la marine, des auxiliaires, et, ce qui était le pire, 2 000 gladiateurs19.

L’armée du Principat était essentiellement une armée d’infanterie lourde (des fantassins ayant un armement défensif et offensif complet)20. Grâce à Végèce – une fois de plus –, il est possible d’évaluer l’espace nécessaire pour une bataille21. Ce point n’est pas sans intérêt quand on sait que certains historiens, peu au fait des problèmes militaires, ont imaginé des champs de bataille aux dimensions de terrains de rugby. Dans l’armée romaine, les hommes étaient séparés les uns des autres par un espace de 3 pieds (1 m), indispensable pour pratiquer l’escrime. Donc les 1 670 hommes des première et deuxième lignes avaient besoin d’au moins 1 000 pas (1,5 km) en largeur de terrain. Chaque ligne était composée de plusieurs rangs et, l’intervalle entre deux rangs étant de 6 pieds (2 m), on avait, pour 10 000 hommes, 5 000 pieds sur 42 si on les disposait sur 6 rangs, soit à peu près 7,5 km sur 60 m. La répartition sur 6 rangs était la règle, mais, selon les circonstances, le général pouvait choisir de répartir chaque ligne sur 3 ou 9 rangs. En théorie, les tacticiens recouraient à l’ordre profond pour le choc, à l’ordre mince pour le feu et à l’ordre élastique pour la manœuvre22 ; il nous semble qu’à l’époque romaine le dispositif dépendait seulement des effectifs de l’adversaire : devant un ennemi supérieur en nombre, le général essayait d’élargir son front, donc d’en diminuer la profondeur, pour éviter l’enveloppement ; mais, en temps normal, il devait préférer les rangs serrés qui renforcent le courage et qui sont meilleurs que le dispositif lâche23.

Jusqu’au IVe siècle avant J.-C., les effectifs étant plus ou moins également répartis, les combattants finissaient par tourner comme fait une mêlée de rugby, dans le sens contraire des aiguilles d’une montre, parce que les droitiers sont majoritaires et que les membres droits sont plus forts que les membres gauches. Épaminondas, vainqueur à Leuctres (371 avant J.-C.) et Mantinée (362), avait eu le premier l’idée de changer ce dispositif : il renforça son aile gauche, ce qui bloqua l’aile droite adverse et permit de la détruire. Alexandre le Grand adopta une autre pratique, complètement opposée ; à l’inverse d’Épaminondas, il renforça son aile droite pour détruire immédiatement l’aile gauche de l’ennemi. Il fut imité par la suite, notamment par César, Trajan et Arrien24. Éventuellement, le général pouvait faire entreprendre des travaux de génie militaire : une fortification élémentaire (fossé, talus et palissade) protégeait un endroit jugé plus faible en raison de la topographie25.

Pour organiser ses deux ailes et son centre, le général avait le choix entre quatre possibilités majeures (sept suivant Végèce, qui raffine) : la triplex acies, la phalange, la tortue et le coin. Il disposait d’autres solutions, mais elles ont moins fréquemment été utilisées. Il choisissait en fonction de ses troupes, du terrain et de l’ennemi ; et peut-être de sa fantaisie.

La triplex acies imposait également la construction d’un camp de bataille et la mise en place d’une réserve ; ce système, contrairement à ce qui a été écrit parfois, a perduré pendant tout le Principat, et il est encore attesté au Bas-Empire, même s’il recouvrait alors une réalité quelque peu différente26. C’était un dispositif initialement en quinconce : nettement séparées les unes des autres, trois cohortes étaient placées en première ligne, quatre au milieu et trois à l’arrière ; elles pouvaient également être réparties sur deux lignes. Et chaque cohorte était composée de trois sortes de soldats, hastats à l’avant, princes au milieu et triaires à l’arrière. Ce dispositif donnait une grande souplesse à l’ensemble, puisqu’il était alors plus facile de contourner un bosquet ou une mare27 ; Végèce a rappelé qu’un terrain inégal favorise l’infanterie (romaine), alors qu’un sol uni donne un avantage à la cavalerie (III, 13). La triplex acies présentait un autre avantage. Quand les premiers engagés étaient fatigués, ils étaient remplacés par les hommes de deuxième rang28 ; si les uns ou les autres essayaient de fuir, ils étaient tués par les triaires. Là réside une des utilités de cette répartition sur trois lignes.

Arrivées devant l’ennemi, les cohortes des deux premières lignes se rejoignaient et s’alignaient pour former un mur de fer. Comme il était impossible aux soldats de combattre à la fois devant eux et sur les côtés, il fallait de la cavalerie pour couvrir les flancs de l’infanterie29. Cet ordre, à la fois profond et élastique, n’empêchait pas le choc qui permettait de vaincre l’ennemi30. C’était le dispositif normal pour César. Par la suite, quelques généraux, peu nombreux il est vrai, recoururent à « la broche » : l’infanterie légère protégeait le centre31. Si les effectifs étaient relativement modestes, on adaptait le modèle suivant : contre Tacfarinas, en Afrique, l’unique légion fut mise au centre, flanquée par des cohortes auxiliaires et deux ailes32.

Végèce donne un tableau, sans doute valable pour le Principat33. Mais, dans son schéma, la cohorte no 1 n’occupe pas le centre, qui était jadis sa place normale ; et il dit que la première ligne était formée de princes, la seconde d’hastats.

1re ligne | cavalerie | cohorte no 5 | cohorte no 4 | cohorte no 3 | cohorte no 2 | cohorte no 1 | cavalerie |

2e ligne | cohorte no 10 | cohorte no 9 | cohorte no 8 | cohorte no 7 | cohorte no 6 |

3e ligne : triaires, le genou à terre en attendant d’intervenir.

À l’arrière : infanterie légère.

Encore plus vers l’arrière : réserve.

Sous le Haut-Empire, un dispositif voisin connut un succès croissant, la phalange34. Les hommes étaient alignés au coude à coude avant l’engagement. Tout le problème consistait à répartir les infanteries, lourde et légère, les cavaleries, lourde et légère, et l’artillerie35. Onesandros permet de voir qu’il y avait encore deux possibilités de son temps : l’ordre frontal et l’ordre oblique36. Cet auteur imagine une répartition banale : l’infanterie lourde au centre, l’infanterie légère des archers et des frondeurs en avant, la cavalerie sur les ailes. Ici aussi, camp de bataille et réserve s’imposaient37.

C’est Arrien qui a donné la description la plus précise de la phalange romaine.

Dans les Tactica, il conseillait de disposer la phalange sur 9 rangs38 ; les 8 premiers étaient occupés par l’infanterie lourde des légions, épaule contre épaule. Les quatre premiers rangs formaient un hérisson avec les lances39 et allaient provoquer le choc ; ceux qui étaient placés à l’arrière utilisaient leurs javelots pour le jet (la lance l’emportait sur le glaive)40. Le 9e rang regroupait de l’infanterie légère, des archers. Derrière les piqueurs, appelés antesignani, « ceux qui sont devant les signa », venaient les postsignani, « ceux qui sont derrière les signa41 ». D’autres fantassins légers étaient placés devant et sur les côtés ; au total, ils atteignaient les effectifs d’une demi-légion, soit quelque 2 500 hommes. La cavalerie, sur les flancs, était installée en premier et organisée en carrés, en losanges ou en coins ; elle protégeait l’infanterie lourde42. Végèce écrivit que la cavalerie lourde devait percer les défenses ennemies43. Il mentionna aussi des éléphants et des chariots équipés de faux, qui relèvent du folklore plus que de la tradition militaire romaine ; Julius Africanus indique que, contre les éléphants, il faut recourir à des chausse-trapes44. Pour le reste, ce dispositif s’inspirait de la phalange macédonienne.

Dans un autre traité, L’ordre de bataille contre les Alains, Arrien reprit ce schéma et il l’adapta à l’ennemi et surtout au terrain. Les légionnaires formèrent la première ligne, sur neuf rangs donc, renforcée à l’aile droite comme avait fait Alexandre le Grand45. Sur deux collines qui se trouvaient aux ailes, il plaça l’infanterie légère, l’artillerie et des auxiliaires Arméniens46. À l’arrière, il avait aussi disposé de l’artillerie et des cavaliers légers, archers notamment47. Pour former sa réserve, il avait regroupé la cavalerie d’élite, 200 fantassins légers, ses gardes du corps et des officiers48. Pour la suite, nous savons que Sévère Alexandre organisa une phalange de 6 légions, soit 30 000 hommes49.

Le général pouvait choisir deux autres dispositifs proches de la phalange, qui ont toutefois été rarement employés dans l’Antiquité : l’ordre en colonnes (Zama, en 202 avant J.-C.)50 et l’ordre oblique.

Pour mettre en position l’ordre oblique, le général devait soit avancer sa droite pendant que sa gauche reculait, ce qui était préférable, soit procéder à l’inverse ; dans cette deuxième hypothèse, Végèce pense qu’il s’exposait trop, qu’il courait deux dangers, d’abord que sa gauche soit enveloppée, ensuite qu’un coin s’enfonce entre son centre et sa gauche51. Toujours dans le cas de l’ordre oblique, il avait aussi la possibilité de tenter une manœuvre enveloppante, technique jadis mise au point par Hannibal, à partir de pratiques grecques : une aile se déployait largement et encerclait une partie du dispositif ennemi52. L’attaque de flanc, voisine de cette technique, ne pouvait être efficace que contre des troupes non professionnelles53. Ou bien, comme à Cannes (216 avant J.-C.), le centre attirait les adversaires, puis chacune des deux ailes faisait un virage à 90 degrés pour les encercler (c’était ce qu’on appelle une bataille d’absorption). Pourtant, Arrien conseille d’éviter devant l’ennemi le demi-tour, le quart de tour et le trois quarts de tour54.

Quand l’initiative paraissait revenir aux ennemis, le général devait choisir un dispositif appelé la tortue55. Les soldats formaient un carré, un rond ou un ovale. Ceux qui se trouvaient au premier rang tenaient leur bouclier devant eux, formant un mur ; ceux qui étaient derrière plaçaient leur bouclier sur leur tête, comme un toit. Et ils attendaient l’assaut… Nous avons vu plus haut que les légionnaires se mettaient en cercle pour se défendre quand ils se trouvaient acculés, dans des circonstances peu favorables56. Est-ce la « tour » dont parle le polygraphe Aulu-Gelle ?

En revanche, dans un esprit plus offensif, le général ordonnait de former le coin (cuneus), appelé aussi museau de porc (caput porcinum) dans le langage des militaires. Des hommes étaient disposés en triangle devant le corps de bataille, pointe dirigée vers l’ennemi. Plusieurs coins alignés l’un à côté de l’autre formaient une scie. Ce dispositif était utilisé pour contrer une manœuvre enveloppante ou pour percer une ligne très forte. Le coin de l’ennemi pouvait être contré par une tenaille, les hommes dessinant un V57.

On pourrait conclure sur une note pessimiste, mais qui a sûrement au moins un fond de vérité. Si l’on en croit Suétonius Paulinus, « Même quand beaucoup de légions (sont) en ligne, (c’est) une minorité qui emporte la décision58. ».

LE COMBAT DES UNITÉS

Voici venir « la grande bataille » de Guibert, que nous appelons la bataille en rase campagne.

• Les discours. Avant le premier choc, le chef d’armée devait parler à ses hommes. La colonne Trajane et la numismatique montrent de nombreux exemples de discours de l’empereur ; les textes littéraires en rapportent également beaucoup59. L’adlocutio impériale constituait un moment important de la vie militaire dans le monde romain. Le général passait d’unité en unité, et il tenait les mêmes propos à chacune d’elles60 : les ennemis sont d’abominables lâches ; nous sommes les meilleurs ; vous vous battrez pour votre patrie, vos femmes et vos enfants. Sous-entendu : en cas de défaite, l’État devra payer un lourd tribut, abandonner des territoires, et votre famille sera réduite en esclavage. Une allusion au butin était toujours bienvenue, quand existait l’espoir d’en récupérer, certains peuples étant très pauvres (c’était d’ailleurs la raison pour laquelle ils attaquaient l’empire : la quête du pillage). Les officiers et les soldats du premier rang transmettaient au moins l’essentiel à ceux qui étaient derrière, trop loin. Un auteur a récemment écrit que ces discours n’ont jamais existé, qu’il s’agit seulement d’inventions des historiens romains pour écrire de beaux passages de rhétorique. Ce savant latiniste ignore les documents fournis par l’archéologie et la numismatique. Et il méconnaît l’importance du verbe dans la civilisation romaine et la force des encouragements dans toute armée.

• Le recours aux stratagèmes. Avant d’en venir au combat proprement dit, il convient de marquer un temps d’arrêt sur un procédé qui en modifiait souvent le visage, qui pouvait intervenir avant ou pendant le corps-à-corps. En effet, au risque de décevoir le lecteur, admiratif du génie d’Hannibal à Cannes et de tant d’autres grands capitaines, il faut bien constater que la bataille en rase campagne s’apparentait davantage au jeu de dames qu’au jeu d’échecs. Elle demandait plus de bon sens que d’intelligence, du moins dans la plupart des cas connus. Mais le stratagème réussissait parfois à inverser ce rapport.

Le général, en effet, pouvait recourir à une astuce, qui prouvait son intelligence, puisqu’il était romain. Ceux qu’a réunis Frontin entrent dans deux catégories : les conseils de bon sens adressés à un général ; les vraies inventions, aussi rares au temps des Romains qu’elles l’étaient chez les Chinois. On trouve la même suggestion dans Flavius Josèphe et dans Les 36 stratagèmes, une œuvre écrite en Orient bien après notre Antiquité : le 36e stratagème, le meilleur, c’est la fuite61. Pour le reste, tout est du même tonneau. Il paraît évident, quand on y réfléchit, qu’il est préférable d’attaquer en premier, qu’il vaut mieux disposer de vétérans expérimentés que de recrues, qu’il convient de chercher des renseignements avant l’engagement, etc.62. Il est également incontestable qu’un bon général doit organiser l’ordre de marche de manière efficace, assurer la logistique, veiller à la discipline et choisir avec soin le lieu et l’heure de la bataille63.

En revanche, on trouvera plus d’intelligence dans les mesures prises par Tibère quand il laisse les Pannoniens s’épuiser avant d’engager les hostilités, ou par Vespasien, qui attaque les Juifs le samedi64. Pendant la guerre des Juifs, la cavalerie romaine recule sur ordre ; ainsi, elle attire les ennemis loin des remparts, dans un endroit idéal pour les y massacrer65. Le Romain Cerialis ne touche pas aux domaines du Batave Civilis pour faire croire à ses compatriotes qu’il les a trahis66. Septime Sévère convie les prétoriens à une fête, et ils y viennent sans armes ; il en profite pour les faire prisonniers puis pour les congédier sans autre forme de procès67. Il n’est pas sûr que cette façon d’agir ait été très conforme à la fides. De même, Frontin suggère d’attirer des assiégés par trahison hors de leur enceinte et il vante les avantages de l’attaque-surprise68. Enfin, la fuite feinte est un classique du stratagème de tous les temps. Au mont Thabor, les Juifs font semblant de se rendre, puis ils se lancent à l’attaque ; pour leur rendre la monnaie de leur pièce, les Romains recourent à cette ruse69.

On tombe plus bas, dans le recours à la magie, avec Julius Africanus qui conseille de s’en servir pour apaiser la faim et la soif des combattants. Il donne aussi des recettes pour empêcher une mule de ruer, un cheval de hennir, pour lui éviter la peur ou pour la communiquer au cheval d’un ennemi, et pour provoquer un incendie70.

• Les préliminaires. Revenons au champ de bataille. Le chef d’armée aurait dû, dans l’idéal, essayer de désorganiser l’ennemi avant de provoquer le choc ; malgré les excellentes recommandations de Frontin dans ses Stratagèmes (II, 4-5), c’était là une opération plus facile à conseiller qu’à exécuter.

Dans toutes les circonstances, des escarmouches ouvraient les hostilités ; elles étaient d’abord menées par la cavalerie, pour tester l’ennemi et lui causer quelques pertes. Puis l’infanterie légère procédait de même, et dans les mêmes buts71. Si le général préférait l’offensive à la défensive, ce qui était le plus fréquent – nous reviendrons là-dessus –, les choix étaient plus nombreux. En principe, il envoyait alors sa cavalerie au contact, pour chasser celle de l’ennemi et obtenir que son flanc soit découvert ; il semble que le choc de deux cavaleries n’ait jamais eu lieu, car il était impossible si l’on en croit Charles Ardant du Picq ; il aurait en effet provoqué autant de dégâts d’un côté que de l’autre72. Les interventions des unités montées étaient relativement rares dans les grandes batailles et généralement peu efficaces : l’armée romaine a toujours fondé ses succès sur l’infanterie lourde. Pourtant, en Bretagne, peut-être en raison du relief ou de l’armement possédé par l’ennemi et de sa tactique, la cavalerie a pu jouer un rôle plus important73. On la vit se jeter au milieu des fantassins ; elle empêcha la manœuvre enveloppante des Bretons ; elle les prit à revers, aggravant leur désastre. Ce développement de la manœuvre enveloppante était un objectif prioritaire pour tout bon tacticien.

• La bataille en trois dimensions. Aussi étonnant que le fait puisse paraître, la tactique des Romains, quand on l’examine dans l’espace et non plus dans le temps, s’inscrivait dans un univers à trois dimensions ; le combat terrestre était toujours doublé par un combat céleste. En haut se trouvaient les dieux ; il serait sot d’en sourire, car nos contemporains ont souvent des superstitions bien plus ridicules. De toute façon, la religion étant partout présente, les militaires ne pouvaient pas l’ignorer ; elle influençait le moral des combattants, qui pensaient tous que rien n’est possible sans un appui divin.

Des vers de Virgile, pris dans l’Énéide (8, 679-681 ; 698-705), illustrent cette conception du monde et de l’au-delà. Un dieu, Vulcain, a fabriqué un bouclier de bronze pour le héros Énée et il y a représenté toute l’histoire de Rome à venir ; il ne devait pas être facile de condenser un aussi long récit sur une espace aussi restreint, et l’on conviendra que seul un membre du panthéon pouvait accomplir un exploit pareil. Au centre du bouclier se trouve la bataille d’Actium, qui a permis l’arrivée au pouvoir d’Auguste et la naissance de l’empire. On constate qu’effectivement elle se déroule à deux niveaux : en bas, sur mer, les escadres d’Octave, futur Auguste, combattent les flottes d’Antoine et de Cléopâtre ; en haut, dans les airs, les divinités des deux camps s’affrontent. Et personne ne doute que les dieux vainqueurs offriront leur succès aux hommes qui les ont priés : « César Auguste mène le combat, accompagné par les Pères et le peuple, avec les Pénates et les grands dieux… L’étoile paternelle apparaît sur sa tête [la comète assimilée à l’âme de César]… Des monstres divins de tout genre, ainsi que l’aboyeur Anubis, lancent leurs traits vers Neptune, Vénus et Minerve. En plein combat, Mavors [Mars] se déchaîne, aidé par les tristes Furies qui descendent du ciel et par la Discorde qui s’avance, heureuse de sa robe déchirée ; Bellone, tenant son fouet ensanglanté, les suit. L’Apollon d’Actium, voyant de haut ces événements, tendait son arc. » Donc deux combats se déroulaient toujours en parallèle, le premier, le plus important, au ciel, entre les dieux, et le second, tributaire du premier, sur terre.

• Les premiers mouvements. Revenons au début des manœuvres. Deux possibilités existaient, l’offensive, normale, et la défensive, beaucoup plus rare ; dans tous les cas, les mouvements, même s’ils étaient difficiles à exécuter, ne présentaient pas une bien grande complexité. S’il se mettait sur la défensive, le général laissait l’ennemi attaquer puis il contre-attaquait ; cette tactique, relativement rare, est cependant attestée74. Il pouvait même arriver que les Romains reculent sur ordre, à l’abri d’un rideau de cavaliers, mais c’était dangereux75. Lors d’une bataille entre légionnaires, dans le cadre d’une guerre civile, à Bédriac, les deux attitudes se succèdent : les vitelliens attendent, les othoniens attaquent, les vitelliens contre-attaquent et ils l’emportent76.

Pendant les escarmouches, les trompettes appelaient au combat77. L’artillerie se déchaînait. Les soldats lançaient des pierres à la main (en Mai 68, les CRS de Paris ont fait la douloureuse expérience des pavés, qui blessent, parfois cruellement, et peuvent même tuer ; l’intifada des Palestiniens prouve elle aussi le caractère létal de ces projectiles). Puis ils utilisaient leurs frondes, pourvues de glands de plomb, ensuite des arcs et des flèches, et enfin des javelots, qu’ils jetaient en courant ; c’étaient les missilia, « les missiles »78. Ils utilisaient le tir de saturation (l’espace est tellement rempli de missiles qu’il est impossible de les éviter tous) ou le tir de précision, en deux temps : tir courbe d’abord, tir tendu ensuite, à proximité de l’ennemi. Ils pouvaient conserver un javelot pour le choc, comme arme de hast79.

Si le dispositif initial était la triplex acies (surtout) ou la phalange (plus difficilement), et pour faire fuir l’ennemi, c’est-à-dire le vaincre, le chef romain disposait de plusieurs moyens. Le plus simple et le moins efficace, c’était le choc frontal. Glisser un coin entre une aile et le centre était déjà plus délicat. Le plus difficile, mais avec les meilleurs résultats, c’était la manœuvre enveloppante, inventée par les Grecs, qui l’avaient enseignée à Hannibal, qui l’a transmise aux Romains : la défaite est parfois porteuse d’enseignements. Dans ce cas, le tacticien devait essayer de ne pas trop étendre son front et, malgré tout, prendre l’aile opposée dans une sorte de filet. Pour contrer ce coup, s’il était tenté par l’adversaire, il devait au contraire étendre sa ligne pour empêcher le contournement80. Les soldats, grâce à l’exercice, devaient savoir avancer et reculer, pratiquer une conversion en bon ordre, en restant groupés, se déployer pour apparaître sur le flanc puis sur les arrières des ennemis ; les signa et la musique les y aidaient : ils devaient toujours garder leur attention en éveil81.

10. Deux sarcophages de bataille, le sarcophage de Portonaccio (photographie de l’auteur) et le sarcophage Ludovisi (Rome, musée des Thermes, © Leemage).

Le sarcophage de Portonaccio, actuellement déposé au Musée des Thermes, à Rome, date des environs de 190 ; bien qu’il soit plus tardif (vers 260), le sarcophage Ludovisi s’inscrit dans la même tradition. On y voit des Romains qui massacrent des ennemis ; un examen attentif montre l’armement utilisé par les légionnaires, défensif et offensif : casque, cuirasse et bouclier, épée et lance. L’impression de mêlée est très forte.

• Le corps-à-corps. Finalement, après le lancer de javelots, venait le temps de l’épée. Les soldats arrivaient au contact physique avec l’ennemi ; ils poussaient alors leur cri de guerre, le clamor, juste avant le contact : « Victoire ! », « Palme ! », ou « Virtus82 ! »,… Et chacun engageait alors un duel à l’épée, avec d’autant plus de vigueur que deux menaces pesaient sur lui, en plus de l’ennemi : par un effet de masse, il était poussé par ceux qui arrivaient derrière lui83 ; et, en cas de recul, il risquait de tomber sous les coups des triaires. Arrien, qui disposait son armée en une phalange hérissée de lances, comme on l’a vu plus haut, n’en reconnaissait pas moins que ce qui caractérisait les Romains, c’était le glaive, donc l’escrime84. La bataille, pour les légionnaires, se résumait à la trilogie missiles-javelots-épées, le jet précédant le choc.

À partir du premier choc, la bataille présentait l’aspect d’une gigantesque mêlée, formation contre formation, puis homme contre homme, dans une multitude de duels, soit de manière continue, soit par la répétition d’une série d’assauts courts et sporadiques85.

Les reliefs sculptés sur la colonne Trajane et sur l’arc de Septime Sévère ne montrent que quelques soldats qui symbolisent l’armée, parce qu’il n’était pas possible de représenter 50 000 hommes sur un espace réduit ; et les dispositifs y paraissent bien confus en général. Trajan, à la bataille de Tapae, envoie d’abord la cavalerie, puis l’infanterie auxiliaire, ce qui suffit à provoquer la fuite de Daces pourtant courageux86. Ensuite, les Daces contre-attaquent ; ils envoient en avant la cavalerie lourde, entièrement cuirassée, de leurs alliés sarmates ; elle aussi est vaincue87. Mis en déroute, ils se replient vers la Mésie et un engagement de la seule cavalerie suffit à faire fuir ce qu’il reste de Sarmates ; une bataille de nuit brise leur combativité88. Restent les Daces. Une grande bataille s’ensuit, toujours en Mésie. Cette fois, ce sont les légionnaires qui attaquent en premier ; la cavalerie arrive et elle dégage les ailes. La déroute est transformée en massacre par les Romains89. Plus tard, ce sont les célèbres cavaliers maures qui mettent en fuite les ennemis90. Toujours dans cette campagne de Dacie, on voit les frondeurs espagnols, les archers orientaux et des Germains, reconnaissables à leur torse nu, qui repoussent les ennemis ; la bataille se déroule au moins en partie dans un bois91. Lors de la dernière rencontre de la première guerre dace, ce sont les légionnaires qui emportent la décision92. Dans la deuxième guerre, les épisodes de bataille sont moins nombreux, au profit des sièges. Sur une scène, on voit néanmoins des Romains frapper essentiellement de haut en bas, ce qui est intéressant pour comprendre leur escrime93. Enfin, les derniers combats donnent les ultimes images de ce film extraordinaire qu’est la colonne Trajane94.

En temps ordinaire, les Romains possédaient une supériorité tactique telle qu’ils pouvaient n’engager que des auxiliaires, même contre de terribles ennemis comme les Germains ou les Bretons. Ce choix permettait en outre d’économiser le sang romain. En 70, Cerialis mit en première ligne les auxiliaires et il plaça les légionnaires en réserve95. Au mont Graupius, en 83 ou 84, Agricola procéda de même : il forma la première ligne avec 8 000 Bataves qui étaient flanqués par 1 500 cavaliers d’aile de chaque côté. En arrière, il avait installé les légionnaires, puis une réserve, et enfin son camp de bataille ; les fantassins auxiliaires suffirent pour emporter la décision96.

La guerre civile permet à l’historien de décrire deux armées de grande valeur et de même valeur. La bataille de Lyon97, ultime épisode d’un conflit de ce type, a opposé l’armée de Bretagne, aidée par des renforts et placée sous les ordres de Clodius Albinus, à l’armée de Pannonie, elle aussi appuyée par d’autres unités, sous le commandement de Septime Sévère, en 197 après J.-C. Les effectifs restent inconnus, les chiffres avancés par Dion Cassius étant certainement fantaisistes (150 000 hommes de chaque côté, soit toute l’armée romaine à quelques unités près). La rencontre eut lieu entre les Dombes et Sathonay. Chaque partie avait adopté le dispositif classique, aile gauche-centre-aile droite, avec une réserve et un camp de bataille. Les sévériens attaquèrent. Ils furent bloqués sur leur gauche par un fossé camouflé, mais à droite ils enfoncèrent leurs vis-à-vis et coururent jusqu’au camp ennemi qu’ils prirent. La droite des albiniens céda alors devant des sévériens revenus avec plus d’ardeur et renforcés par leur réserve ; peut-être aussi furent-ils pris à revers par les vainqueurs qui avaient occupé leur camp. Clodius Albinus s’enfuit et mourut.

LE COMBAT DES HOMMES

Des travaux récents permettent d’enrichir le tableau traditionnel. Depuis quelques décennies, les historiens de la guerre ont découvert un ouvrage remarquable dû à un Britannique qui s’est inspiré d’un auteur français, et qui d’ailleurs ne le cache pas ; il s’agit de John Keegan et de Charles Ardant du Picq, qui ont été présentés plus haut (Prologue). Le premier a utilisé une expression qui, sans qu’il le sache, avait son équivalent en latin : les mots « face of battle », « visage de la bataille », ressemblent beaucoup à facies victoriae qui se trouve chez Tacite, historien et Romain, qui saute par-dessus les coups échangés pour arriver plus vite à la victoire98. Il faut s’attendre à ce que le tableau soit sombre, à ce qu’on voie défiler les quatre cavaliers de l’Apocalypse, la Mort, accompagnée de la Guerre, de la Peste et de la Famine (dans la version originale, les Fauves constituent un quatrième malheur pour l’humanité).

• La peur. John Keegan a eu une idée presque révolutionnaire : se pencher en historien sur le simple soldat, et négliger pour une fois le général99. On retrouve un peu cette attitude dans l’œuvre de l’historien Thucydide, ce qui s’explique dans ce cas par l’attachement du Grec à la démocratie ; et, bien qu’ils n’aient pas été démocrates, les bons généraux romains se sont souvent conduits de telle manière qu’ils prouvaient leur attachement au soldat, élément indispensable pour vaincre l’ennemi. Charles Ardant du Picq, lui, voulait uniquement améliorer l’efficacité de l’armée française et il pensait qu’un moyen n’avait pas été exploité, la réflexion sur le combattant de base. Il constata surtout que ce dernier, s’il se bat pour la victoire, ressent de la peur quand il va au combat100. Le courage existait pourtant, il n’était pas inconnu, et Platon avait disserté sur cette valeur dans le Lachès ; mais le courage c’est sans doute de vaincre la peur, et non de ne pas la ressentir. Quant à savoir s’il est inné ou acquis, le problème est complexe et nous verrons que l’armée romaine avait mis en place un dispositif destiné à remplacer l’inné par l’acquis quand il le fallait.

Le soldat a peur parce qu’il craint les blessures et la mort, c’est-à-dire parce qu’il possède l’instinct de conservation. Le spectacle des corps répandus sur un champ de bataille peut provoquer un état de stupeur ou de stress dépassé, c’est-à-dire accompagné de désordres physiques et psychologiques. Ou alors, pour diverses raisons, le combattant finit par accepter d’être tué, il arrive à la résilience. Sans la rechercher, il peut souhaiter la « belle mort », celle qui est accordée au soldat courageux101, car il y a de nombreuses formes de fin possibles102. J. Keegan a pourtant trouvé dans ses recherches des hommes qui sont inaccessibles à la peur ; ces chiens de guerre relèvent d’une forme particulière de maladie mentale. Il avait aussi remarqué que cinq facteurs aggravaient la crainte ; il s’agit de la faim ou/et de la soif, de la fatigue, du climat, trop froid ou trop chaud, de l’isolement (si bien décrit par Stendhal dans La Chartreuse de Parme, à propos de Fabrice à Waterloo) et enfin du bruit (les plaintes des blessés, les appels des officiers, les hennissements des chevaux, la musique, etc.).

L’historien anglais pensait que les auteurs de l’Antiquité ne s’étaient pas intéressés à la peur du soldat, en quoi il a eu tort. Chez César, ce sentiment est très présent, surtout il est vrai chez les ennemis ; mais elle n’épargna pas les Romains, ni même les officiers comme on le voit dans le passage qui rapporte leur comportement à Besançon, avant d’affronter les Germains d’Arioviste : ceux qui le peuvent partent, les autres rédigent leur testament et tous se lamentent103. Et Tacite parle de soldats qui craignaient les Germains et demandaient de l’aide aux cités gauloises104. Bien plus, il nomme un légat de légion égaré par la panique, que ses soldats traitèrent de lâche et de déserteur105. Après une défaite, les vaincus ressentaient plus de colère que de peur, mais il leur restait un peu de peur tout de même106.

La peur se manifeste de manière physiologique : le soldat urine ou se souille sans pouvoir se contrôler. Elle s’exprime aussi de manière psychologique, par la désertion, qu’a étudiée récemment C. Wolff et qui n’a pas épargné celle qui était en son temps la meilleure armée du monde107. Elle aurait dû naître surtout au moment du corps-à-corps, quand le soldat voyait enfin, devant ses yeux, face à face, le visage de l’ennemi, un homme plein de haine pour lui, et qui voulait le tuer. Il lui fallait pratiquer l’escrime, rapidement, et se débarrasser de cet adversaire pour passer au suivant. Mais il semble que les hommes à ce moment précis aient été trop occupés pour penser à eux.

Les facteurs qui accroissent la crainte sont aussi très présents. On retrouve la faim, rarement il est vrai, car la logistique avait fait des progrès qui sont sensibles dans La Guerre des Gaules108. La fatigue est plus souvent mentionnée109, le froid également, parfois couplé à la fatigue110. L’isolement est plus rare, mais on trouve des lignes pathétiques sur la solitude du centurion qui va mourir111, et le bruit est également présent. Il est provoqué par les assaillants qui crient112, par les trompettes113 ; il faudrait ajouter le son des projectiles de balistes et les coups des béliers lors des sièges114.

J. Keegan a vu aussi les conséquences psychologiques qui sont provoquées par le visage de la bataille. Le soldat en difficulté pouvait se réfugier dans un égoïsme féroce. Les hommes se déchaînaient quand arrivait ce moment que les psychologues appellent « la réaction critique » ; ils se laissaient aller aux pires violences. La cruauté accompagnait ces actes. Et, comme tous les humains, les légionnaires ont connu la panique, qui toutefois n’affectait pas également tous les vaincus. Dans ce cas, qui a été bien décrit pour la bataille du Teutoburg, les moins courageux se rendaient, quitte à devenir esclaves, les plus romains se suicidaient, pour ne pas le devenir, d’autres enfin tentaient de fuir.

Et pourtant, J. Keegan n’a pas pensé à tous les facteurs qui augmentent la peur. Nous en ajouterions volontiers six autres : l’apparence physique des ennemis, la surprise115, le manque d’armement116, le choc lors du corps-à-corps117, une défaite préalable118 et les mauvais présages119. C’est ainsi que les Gaulois et les Germains, grands, forts et blonds aux yeux bleus120, effrayaient les Italiens, petits et bruns121 ; il est assurément surprenant que la couleur des yeux et des cheveux puisse inquiéter ; pourtant, le fait est là, bien présent chez de nombreux auteurs, à commencer par César, qui, il est vrai, rapporte le fait non sans l’ironie discrète qu’il savait manier122. Tacite a repris ce schéma. Cette remarque ne doit rien au racisme ; elle est un lieu commun de la littérature classique. En outre, il ne faut pas négliger le poids de la religion dans les mentalités antiques ; elle était partout présente, et tout mauvais présage était un avis envoyé par les dieux.

Après avoir vu le visage de la bataille, le soldat découvrait le visage de l’ennemi, lors du corps-à-corps et après la rencontre. Il voyait des yeux pleins de haine ; on ne peut pas frapper à mort un homme que l’on ne hait pas ; c’était d’ailleurs un des rôles des discours d’avant la bataille que de renforcer cette passion. La bataille était et est faite de violence et d’agressivité123 ; il n’y a que des sots, hélas trop nombreux, pour croire qu’on peut faire une guerre en conservant son sang-froid, comme on l’entend dire trop souvent dans les brasseries germanopratines. Le soldat a été créé pour tuer sans être tué ; au moins, il cherche à blesser. Et, au combat, il ne doit jamais s’arrêter ni laisser à l’ennemi le temps de se reprendre ; c’est ce qu’on appelle le principe d’activité. C’est pourquoi certaines piques étaient munies d’un arrêtoir : la lance devait pouvoir être rapidement retirée après que le fer eut été enfoncé dans le corps d’un ennemi pour pouvoir être enfoncée dans le corps d’un autre.

Au risque de déplaire aux lecteurs qui privilégient les actions collectives et mésestiment les entreprises individuelles, nous dirons que la guerre peut changer de visage par les exploits d’un seul homme. Flavius Josèphe, qui veut plaire aux Romains c’est vrai, en propose un florilège124. Son ami Titus combat en première ligne ; s’engageant dans la bataille, il tue douze ennemis de sa main. Un cavalier attrape un gros ennemi par la cheville et le livre à son général. Un autre cavalier sort des lignes, tue deux ennemis et revient. Devant Jérusalem, un auxiliaire engage un duel avec un Juif, sous les yeux de son armée.

• La contre-peur. Mais, s’il y a peur, il y a aussi contre-peur125 : il faut bien que les soldats aillent au contact de l’ennemi sans se mutiner, ce qui arrivait en règle normale126. On éliminera deux motifs, l’alcool et la religion. Les légionnaires n’étaient pas enivrés ; on a parfois évoqué ce moyen de faire aller des soldats au feu à d’autres époques, et c’est absurde ; aucun officier de bon sens n’irait à l’ennemi avec des hommes saouls. Ils n’étaient pas non plus la proie d’un quelconque fanatisme. En revanche, les officiers disposaient d’une vaste panoplie de moyens militaires, juridico-religieux, sociaux, économiques et psychologiques.

Les moyens militaires, techniques en quelque sorte, étaient nombreux. La pratique de l’exercice rassurait les soldats, elle leur donnait le sens de la discipline, elle aboutissait à créer une certaine « robotisation » (J. G. Gray)127 et elle donnait ainsi un début d’aguerrissement. En outre, il était dangereux de reculer simplement, plus encore de fuir ; les triaires, on l’a dit, tuaient les hommes qui essayaient d’aller vers l’arrière, et les déserteurs et transfuges qui étaient repris s’exposaient à de lourdes sanctions128. Des cavaliers en fuite furent arrêtés et renvoyés au combat par une légion : ils eurent de la chance de ne pas être sévèrement sanctionnés129. Enfin, les chefs jouaient un rôle important : les gradés donnaient l’exemple et le général rassurait, notamment par ses discours. Les soldats se réjouissaient d’avoir un chef qui leur plaisait, qui leur donnait la victoire et du butin, et qui savait accroître leur combativité par ses propos. L’attachement qu’ils lui portaient était tel qu’il allait jusqu’à la mort ; Othon, vaincu, s’était suicidé ; plusieurs hommes l’imitèrent devant son bûcher130.

Le soldat et son commandant étaient logiquement soumis à des exigences différentes. Pour le premier, l’expérience comptait beaucoup : les légionnaires de Germanie l’emportaient sans difficulté sur les prétoriens, certes soldats d’élite, mais aussi soldats sans pratique des combats131. Hélas pour eux, tous les généraux n’avaient pas des légionnaires de Germanie à leur disposition. Les chefs précisément devaient agir en tenant compte de ce critère.

Ces conditions proprement militaires étaient confortées par d’autres, celles-ci juridiques et religieuses. Les soldats avaient prêté serment d’obéissance, et cet engagement était pris devant la loi et devant les dieux132. Ces derniers pouvaient d’ailleurs manifester leur appui par l’envoi de présages favorables. Avant une bataille, l’arrivée de huit aigles à la fois suscita l’enthousiasme des légionnaires133.

La discipline a un autre avantage, qui nous fait entrer dans le domaine de la psychologie ; elle renforce l’esprit de corps, qui est un cas particulier de ce que les spécialistes appellent l’esprit de groupe ; chaque homme se sent responsable et solidaire de ses compagnons d’infortune134. Dans le même ordre d’idées, on devine que l’orgueil a pu jouer et déboucher sur l’héroïsme, tout comme ce que les modernes appellent l’honneur, à la fois honos et gloria en latin, valeurs que l’individu recherche ; l’unité, elle, est animée par un sentiment d’émulation135. La quête de la gloria était engagée avec plus de vivacité encore chez le noble, en conformité avec son éducation. Il était animé par la virtus qui lui imposait de se montrer comme un vir, un homme, de servir l’État, avec courage s’il le fallait ; cette qualité lui était insufflée par ceux que J. E. Lendon a appelé « les fantômes », c’est-à-dire les âmes des ancêtres qui assistent le guerrier dans ses épreuves136. Flavius Josèphe indique que des légionnaires repartirent à l’attaque après avoir été repoussés, parce qu’ils se trouvaient en présence de leur chef, Titus137. De plus, le sentiment du devoir était plus souvent présent qu’on ne l’imagine : le soldat combattait pour défendre sa patrie, sa femme et ses enfants qui tomberaient dans l’esclavage en cas de défaite ; il se battait pour protéger ses temples et ses tombeaux, et pour conserver ses biens et les biens de son peuple, blé, or et esclaves. De toute façon, beaucoup d’hommes plongés dans une situation dangereuse s’immunisent en quelque sorte en développant l’espoir qu’ils vont « s’en sortir », que c’est le voisin qui tombera ; ils ressentent une sorte de sentiment d’immortalité.

Et par-dessus tout, mus d’ailleurs par cet espoir de « s’en sortir », bien des soldats de l’Antiquité ont été animés par l’appât du gain, la cupidité et l’avidité ; le butin est présent presque à chaque page de La Guerre des Gaules de César. Au matin de la bataille, chacun se disait : « Ce soir, je serai peut-être mort – mais c’est peu probable –, peut-être riche. » Bien sûr, le calme revenu, beaucoup étaient morts et peu étaient riches.

• La psychologie dans la guerre. Peur et contre-peur n’expliquent pas toutes les réactions des soldats au combat. Certes, les généraux devaient savoir faire un bon usage de la peur ; mais, sans avoir conceptualisé cette action, ils faisaient de la guerre psychologique, ce qui donnait de bons résultats : les Romains renforçaient leur moral, et leurs ennemis perdaient l’espoir138. Trois situations au moins doivent être envisagées, et d’abord le stratagème de la fuite feinte, la terreur et la violence.

Dans le premier cas, les Romains faisaient semblant de fuir, leurs ennemis se débandaient pour les pourchasser et ils étaient à leur tour victimes d’une rapide réorganisation des rangs139.

Les Romains sont allés au-delà de la simple peur. Ils n’ont pas ignoré la terreur, action de répandre une peur intense, et ils pouvaient pratiquer ce qu’il faut bien appeler un terrorisme d’État : pour effrayer, ils choisissaient de massacrer tout ce qui vit et de détruire tout ce qui ne vit pas ; dans ce cas, le carnage a pu exprimer une forme de culture (plutôt que de civilisation)140. Les Romains exerçaient leur cruauté sur une ville pour effrayer les autres141. À Uxellodunum, de son propre aveu, César a voulu effrayer les Gaulois ; il a fait couper à la hache les deux mains de chaque insurgé qui s’était rendu142. Auparavant, il avait fait tuer le chef Acco143 et totalement détruire Orléans et Bourges144. En Germanie, Germanicus voulut punir les ennemis de Varus ; il fit tuer tout le monde, y compris les femmes et les vieillards ; il ordonna d’incendier tout ce qui pouvait l’être145. Il fit ravager le pays des Marses ; il leur faisait la guerre pour les contraindre à accepter la paix, la paix romaine évidemment146. Aux Juifs qui avaient commis massacres et pillages, les Romains répondirent par des massacres et des pillages au moins égaux en ampleur147. En Bretagne, surtout, les meurtres ont atteint des dimensions considérables. Les Icéniens, dirigés par la reine Boudicca, avaient tué 70 000 Romains ; ceux-ci ont tué 80 000 Bretons148. Une révolte des Juifs d’Alexandrie fut réprimée avec dureté ; les Romains pillèrent, tuèrent et incendièrent149. Quand c’était jugé nécessaire, le fer et le feu frappaient même les indécis ; partout régnaient metus et terror, « la peur et la terreur150 ». Comme ils considéraient que la guérilla n’était pas conforme au droit et à la fides, les Romains pratiquaient une contre-guérilla féroce, avec bonne conscience, allant jusqu’au génocide au sens précis du terme. César fit disparaître le peuple des Éburons ; Domitien déclara que les Nasamons d’Afrique n’avaient pas le droit d’exister151.

Tibère, qui pourtant n’avait pas épargné le sang de ses ennemis, a peut-être formulé un principe de base : la politique vaut mieux que la violence152. Mais la force visait deux objectifs : faire baisser le moral des ennemis, faire croître le moral des Romains. Dans ce but, trois types d’actions étaient essayés : répandre chez l’adversaire la peur ou l’espoir, ou les deux. Avant d’aller jusqu’au déferlement de violence, les chefs romains pouvaient chercher à effrayer les ennemis pour obtenir un succès sans combat ; c’était facile. En 45 avant J.-C., à la fin de la guerre civile, devant Munda, ville assiégée, les césariens exposèrent des têtes coupées de pompéiens, avec l’espoir de décourager les derniers d’entre eux153. La même attente inspirait Titus quand il faisait défiler sa grande armée devant Jérusalem154. Allant plus loin, il fit crucifier un homme pour effrayer les autres ; à un moment différent, il fit mettre en croix de nombreux prisonniers155. Lucilius Bassus, à Macheronte, fit préparer une croix pour le chef juif Eléazar, qui supplia ses compatriotes de se rendre156. D’une manière générale, l’ordre et la discipline des Romains en imposaient à tous ; la cérémonie de la solde, à titre d’exemple, impressionnait les spectateurs juifs157. Entre douceur et violence, un chef pouvait haranguer les ennemis pour leur conseiller de se rendre et en même temps pour les menacer158.

Plusieurs récits de batailles donnent des descriptions terribles. Velleius Paterculus a laissé des textes rudes à lire par l’image des tueries qu’ils sous-entendent ou qu’ils rapportent plus directement, mais qui, semble-t-il, ne l’ont guère affecté159 : « C’est la guerre ! » Il parle de massacre : « [Les généraux romains], divisant leurs forces, attaquèrent les Rètes et les Vindéliciens, prirent d’assaut de nombreuses villes ou places fortes, remportèrent aussi des succès en bataille rangée et, faisant couler à flots le sang ennemi avec plus de dangers que de pertes pour l’armée romaine, achevèrent de soumettre ces nations. » Il en rajoute sur le sang qui coule : « [Drusus] avait en grande partie dompté la Germanie et en bien des endroits fait largement couler le sang de ces peuples, quand [il mourut]. » Les Romains détruisent tout sur leur passage : « Après… avoir fait un grand carnage de ceux qui lui résistaient, rasé les récoltes, brûlé les maisons, massacré les hommes, il [Tibère] rejoignit César [Auguste], joyeux de sa victoire. » Et encore : « Tibère… porte la guerre chez l’adversaire [les Germains], ravage les champs, brûle les maisons, disperse ceux qui résistent. »

Après une victoire d’Agricola sur les Bretons, la scène était « grandiose et horrible », dit Tacite160. Le même poursuit : « On blesse, on fait des prisonniers, on les égorge quand d’autres se présentent. » Les vaincus essaient de fuir, se suicident ou se rendent, sachant que, dans ce cas, ils deviennent automatiquement des esclaves. À Rome, sur la colonne Trajane, on voit à plusieurs reprises des prisonniers ; et un Iranien, que deux soldats auxiliaires accompagnent vers la captivité, a été sculpté sur l’arc dit des argentiers161. Le terrain est parsemé de cadavres, de membres mutilés et de flaques de sang. Les fuyards sont poursuivis, recherchés dans les fourrés et les clairières, tués quand ils sont découverts162. Tacite paraît plus sensible à ces scènes d’horreur que ne l’était Velleius Paterculus ; il faut néanmoins se garder d’en faire un pacifiste : tout au mieux était-il pacifique. Un colloque récent a montré que les tués n’étaient pas forcément beaux, même s’ils étaient tombés pour leur patrie163.

À l’opposé, la manière douce gardait des adeptes. Le même Titus fit parader des Juifs déserteurs pour montrer qu’ils étaient bien traités, ce qui provoqua de nouvelles fuites ; il promit la liberté aux ennemis qui s’évaderaient avec leur famille et il laissa passer ceux qui voulaient s’échapper164. Après avoir pris le deuxième rempart de Jérusalem, il arrêta les opérations pour laisser aux assiégés le temps de la réflexion, espérant qu’ils capituleraient ; il faisait une propagande indirecte pour qu’ils se rendent sans combattre ; c’est pourquoi Flavius Josèphe fut mobilisé comme porte-parole165.

De même, la clémence était parfois utilisée, mais, pour être efficace, cette politique devait l’être de manière aléatoire. Après une victoire ou, mieux, après une reddition, le chef romain avait le choix : soit réduire en servitude les vaincus, soit les libérer sans conditions. Après la capitulation d’Alésia, César renvoya les Arvernes et les Éduens, ce que l’on ignore souvent. Il avoua avec un incroyable cynisme qu’il agissait de la sorte parce que ces deux peuples possédaient un grand pouvoir en Gaule, et qu’il aurait besoin d’eux pour le retour à la paix (la paix romaine, bien sûr)166. Corbulon, en Arménie, hésitait entre terreur et générosité (détruire Tigranocerte ou la préserver) ; finalement, il choisit la clémence après que les assiégés se furent rendus167. Les habitants de Tibériade, qui avaient capitulé sans combattre, échappèrent au massacre168.

D’une manière plus générale, pour la fin de la bataille, on peut distinguer deux cas, suivant que l’ennemi prenne la fuite (victoire des Romains), ou qu’il ne recule pas (défaite des Romains).

L’ISSUE DE LA BATAILLE

Un général qui déclenche une bataille a devant lui trois issues possibles : la victoire, la défaite et le match nul. Mais, quelle qu’en soit l’issue, une bataille durait peu de temps et elle entraînait relativement peu de pertes.

La victoire était parfois acquise dès le premier choc. En moyenne, on comptait trois à quatre heures de combat, rarement plus. Seuls des peuples de la péninsule Ibérique avaient inventé « la guerre de feu » : ils ne s’arrêtaient qu’une fois la victoire acquise ou la défaite consommée ; mais, sous le Principat, ils étaient déjà pacifiés. Quand les combattants d’un camp voyaient que leur armée avait été coupée en deux ou qu’elle était sur le point d’être enveloppée à une aile, ils savaient, s’ils étaient des vrais professionnels, qu’ils avaient perdu et qu’il était inutile de s’acharner. Les soldats peu habitués aux réalités de la guerre risquaient de céder à l’affolement ; dans ce cas, la panique se déclarait souvent à l’arrière, les hommes du premier rang étant trop occupés pour avoir peur.

Quant aux pertes, elles étaient modestes. Pour deux armées d’environ 50 000 hommes chacune, une moyenne, on comptait quelques centaines de morts chez les vainqueurs, quelques milliers chez les vaincus, sauf exception, par exemple dans le cas des batailles d’anéantissement, qui étaient plutôt rares. Il y en eut : à Idistaviso, Germanicus fit tuer tous les Germains ; après la prise de Jérusalem, les légionnaires procédèrent à « l’anéantissement des Juifs169 ». Pour l’essentiel, on reconnaissait le vainqueur à deux traits : il avait conservé la maîtrise du terrain après la fuite de l’ennemi ; ses pertes en hommes étaient moindres.

Le succès pouvait être obtenu plus ou moins nettement, aux points, par épuisement de l’adversaire, ou par K.-O., dans l’éventualité d’un anéantissement de l’ennemi ; dans le meilleur des cas, il arrivait même que le vainqueur obtienne une bataille décisive. Les Romains n’imaginaient que leur victoire, et elle devait être complète. Les sarcophages de Portonaccio et de la Villa Doria-Pamphili, à Rome, datent sans doute des environs de 190 et 260 ; ils montrent des barbares barbus, allongés sur le sol les yeux vides et le regard dirigé vers le ciel.

Si l’ennemi fuyait, les légionnaires espaçaient leurs rangs et ils laissaient les cavaliers se glisser entre eux pour entamer la poursuite des vaincus ; les fantassins les rejoignaient assez vite pour la curée170. Il leur était toutefois recommandé la prudence devant le risque de fuite feinte : les barbares laissaient les Romains lancés à leur poursuite se débander, se désorganiser, et ils se retournaient brusquement pour les massacrer isolément. Végèce (III, 21) recommandait de laisser aux fuyards une issue pour éviter les réactions de désespoir, en principe très violentes. En cas d’échec, enfin, restait une solution : se reprendre et inverser le cours des événements, ce qui est assez facile sur le papier ; là-dessus, Frontin a prodigué plusieurs conseils171.

La victoire acquise, les vainqueurs n’en avaient pas fini. Ils devaient soigner leurs blessés, ramasser les morts et remercier les dieux. Pour les morts, ils leur donnaient une sépulture, en général collective, parfois une inhumation et pas une incinération172. Pour les dieux, ils chantaient un péan, ils offraient des sacrifices, et ils pouvaient ériger un trophée, comme nous l’avons dit au chapitre 2. Leur piété était accrue quand ils avaient réparé les fautes et les défaites de prédécesseurs, comme Germanicus qui récupéra les enseignes perdues par Varus et Agrippa qui retrouva celles qui avaient été prises par les troupes du Bosphore au temps de la guerre contre Mithridate173.

Hélas pour eux, les Romains n’ont pas connu que des succès.

Un historien a cherché à comprendre pourquoi, dans l’Antiquité, une armée était vaincue174. Elle pouvait être victime d’une guérilla dont elle ne réussissait pas à venir à bout (nous reviendrons sur la « petite guerre ») ; elle était épuisée par un siège trop long ; elle était victime d’une innovation tactique ; ou d’un stratagème ; la défense avait été mal organisée, ce qui s’explique par l’incompétence du général ; les dieux n’avaient pas voulu lui accorder le succès. Tacite rapporte la faute d’un commandant romain : il lança ses troupes par petits paquets pour tourner l’ennemi au lieu de les expédier en bloc175. Autre erreur du chef : négliger le renseignement.

La défaite s’explique souvent par une insuffisance grave du général. La rencontre qui eut lieu en 9 après J.-C. au Teutoburg, site maintenant localisé à Kalkriese, ne fut pas une vraie bataille, mais une embuscade176. L’armée romaine comptait environ 20 000 hommes, répartis entre 3 légions, 6 cohortes auxiliaires et 3 ailes, aux ordres de Varus. Ils étaient fatigués par une longue saison de guerre et par le climat, fait alors de pluies et d’un froid précoce, et ils furent pris par surprise ; tous les ingrédients du désastre étaient réunis. Varus avait oublié d’envoyer des éclaireurs, et les Romains s’avançaient dans un couloir très boisé, long et étroit, délimité à droite par un marais, aujourd’hui asséché, et à gauche par une longue ligne de hauteurs. Quand ils y furent tous engagés, les ennemis barrèrent les deux issues, à l’avant et à l’arrière, et ils descendirent de la colline derrière laquelle ils s’étaient cachés et qu’ils avaient surélevée grâce à un muret de gazon. L’effectif des Germains, commandés par Arminius, est inconnu, mais ils étaient certainement très supérieurs en nombre. Les légionnaires firent un quart de tour pour se trouver face à eux, mais les premiers furent recouverts par le gazon et les autres succombèrent sous des vagues d’assaillants sans cesse renouvelées ; Varus fit alors ce qu’il devait faire : il se suicida. Les restes de ce désastre furent retrouvés quelques années plus tard et les légionnaires rendirent les honneurs et leurs devoirs aux morts qui furent inhumés177.

Outre la défaite du Teutoburg, on citera, en 62, le désastre de Rhandeia, à l’issue duquel les Iraniens firent subir aux Romains l’humiliation de passer sous le joug178. Ailleurs, des auxiliaires, endormis par l’abus de boisson, furent vaincus par des Thraces179. Et l’on peut mentionner des situations simplement difficiles. Cerialis dut reprendre en main des fuyards180 ; les Romains furent repoussés par des Juifs, mais ils se ressaisirent et ils firent retraite en bon ordre181. Les guerres de Marc Aurèle sur le Danube furent très douloureuses, et bien d’autres exemples pourraient être cités, sans aller jusqu’aux désastres de la crise du IIIe siècle, où des empereurs moururent au combat, comme on le verra au chapitre suivant.

Des désastres comme celui que subit l’armée romaine au Teutoburg et même des victoires auraient pu laisser des traces sur la psychologie des combattants. De retour d’Afghanistan, 20 % des soldats américains, au moins 3 % des militaires allemands et moins de 1 % des français souffriraient du PTSD (post-traumatic stress disorder) : ils sombrent dans l’alcool, font des cauchemars, connaissent des délires divers, et prennent des antidépresseurs pour limiter leurs souffrances ; ils ressentent un sentiment de culpabilité, même s’ils n’ont commis aucune faute182. Pour l’Antiquité, peu d’informations sur un mal de ce genre ont pu nous parvenir, soit que les conflits aient été moins violents, soit que les auteurs n’aient pas jugé utile de les rapporter, soit que les victimes n’aient pas compris leur mal, ou encore qu’elles aient éprouvé de la pudeur à en parler. Il est aussi loisible de penser que la vie, surtout de l’ennemi, avait moins de prix, ce qui nous paraît la principale explication. Lucrèce pourtant savait que « les hommes, dont l’esprit est occupé par les actions grandes et violentes qu’ils ont accomplies, répètent et revivent en rêve leurs hauts faits » (IV, 1011-1012).

Pourtant, on ne peut réduire la bataille à la victoire ou à la défaite, car il y a aussi le cas de l’attrition. Dans cette circonstance, les deux armées étaient aussi mal en point l’une que l’autre (de nos jours, on utilise parfois le mot attrition comme synonyme d’anéantissement de l’une des deux parties, ce qui n’est pas tout à fait exact du point de vue de la langue française).

Le siège

Quel était le meilleur chemin de la victoire : la bataille ou le siège ? Les Romains ne pouvaient pas éviter de se poser in petto cette question.

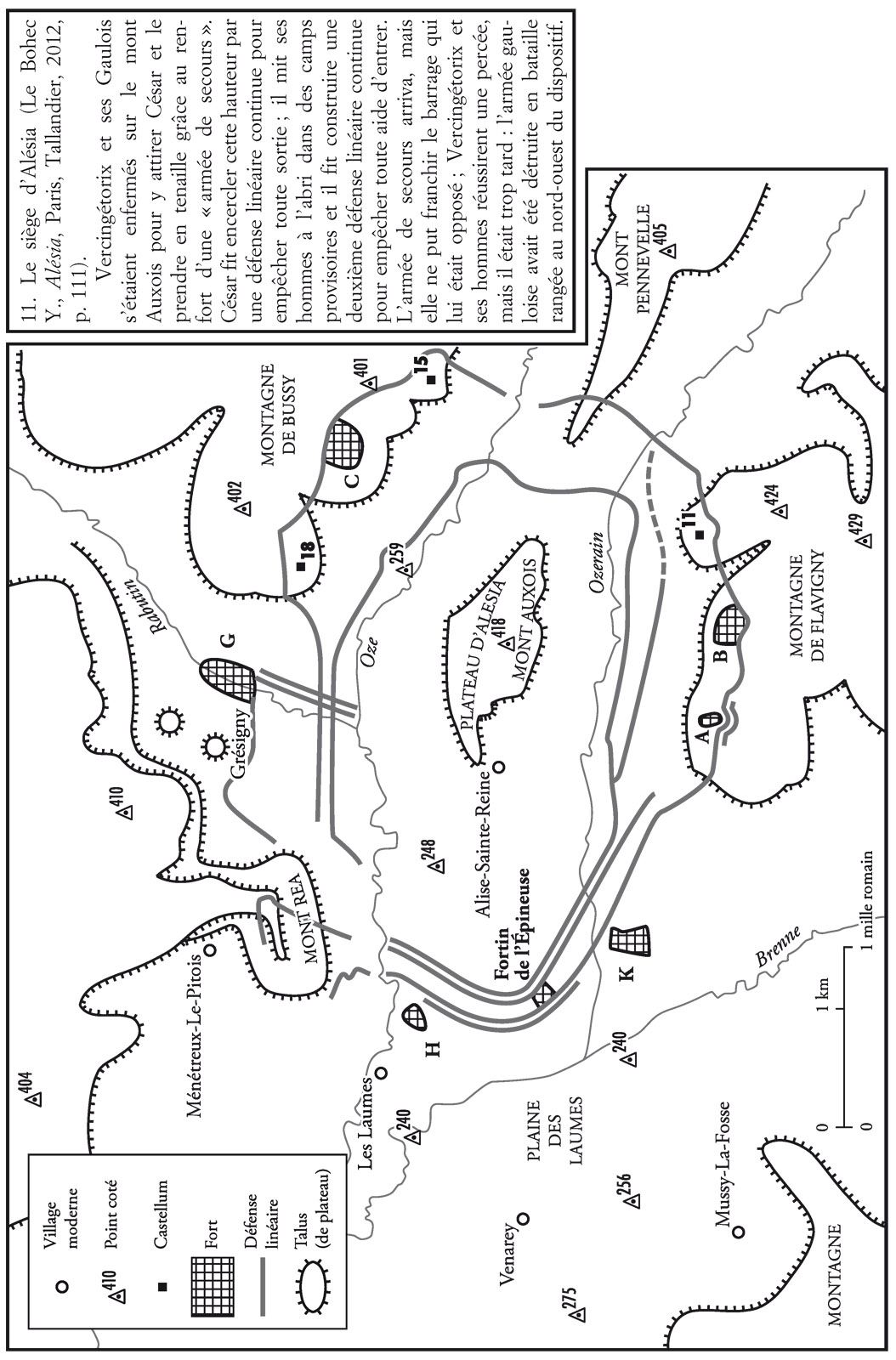

On appelle poliorcétique l’art de défendre et de prendre les villes (c’est encore un mot grec, alors qu’obsidio existe en latin) ; cette discipline se divise en poliorcétique défensive et poliorcétique offensive183 (Alain Deyber a proposé un autre schéma ; il distingue la défense rapprochée, fondée sur un appui extérieur, et la défense immédiate, faite du recours à des fortifications et à de l’artillerie184). Devant cette possibilité, ou cette nécessité, les Romains se sentaient partagés. D’un côté, la bataille en rase campagne, homme contre homme, leur paraissait plus conforme à leurs traditions, à l’honneur et à la fides. D’un autre côté, le siège pouvait leur permettre d’économiser leur sang, si l’ennemi finissait par se rendre ; c’est ainsi que Corbulon, cité par Frontin, estimait que le hoyau valait mieux que l’épée185. Quoi qu’il en soit, c’était devenu un de leurs points forts186, bien qu’il s’agisse d’une invention grecque, fortement développée à l’époque hellénistique ; on sait qu’un roi de Macédoine, Démétrius Ier (294-287), avait été surnommé le Poliorcète. L’art du siège est bien connu grâce à de nombreux textes qui décrivent des combats qui se sont déroulés dans des circonstances de ce genre et grâce aux fouilles effectuées sur trois sites, qui permettent de suivre une évolution : Numance (133 avant J.-C.)187, Alésia (52 avant J.-C.)188 et Masada (72-73 après J.-C.)189.

LA POLIORCÉTIQUE DÉFENSIVE

Quand des hommes entreprirent de créer la première agglomération de l’histoire, ils le firent pour regrouper des humains et des richesses en un même endroit ; il fallut donc sans tarder la protéger par une enceinte, car les voisins risquaient de s’en emparer. C’est dire que la poliorcétique est aussi vieille que ce qu’on appelle la civilisation190.

Lieu d’abondance, la ville jouait aussi un rôle militaire. Elle abritait des biens, parfois utilisables pour la logistique des armées, et une population y était concentrée, avec éventuellement des soldats. Un général progressant avec une armée ne pouvait pas se permettre de laisser derrière lui une menace pareille191. Même Maximin le Thrace, dont les auteurs disent qu’il ne brillait pas par sa culture, le savait192.

À l’époque romaine, plusieurs éléments intervenaient pour protéger une ville193, et d’abord la topographie : le fondateur avait de préférence choisi un site de hauteur, appuyé éventuellement par la mer, par un marais ou par un fleuve194. Le génie militaire était ensuite intervenu : les habitants avaient construit un rempart, évidemment, flanqué de bastions et de tours, pourvu de merlons. Constitué de terre prise entre deux parements de pierre ou de brique195, le mur devait éviter les lignes droites, dessiner des angles196 et être précédé par un ou plusieurs fossés, amples et profonds (on n’a pas besoin de lire Végèce pour le savoir : le bon sens l’établit et l’archéologie le prouve)197. En cas d’attaque, les défenseurs pouvaient exhausser le mur198. Il leur fallait surtout défendre les portes et les tours, les points faibles du rempart. Les architectes réduisaient le plus possible le nombre de portes, et ils les garnissaient de peaux ou de fer et, mieux encore, ils les équipaient d’une herse199. Quant aux tours, on devine sans peine que la forme carrée était plus facile à construire que la ronde, mais aussi plus facile à détruire si un bélier attaquait un angle.

Sous le Principat, la paix paraissait assurée pour longtemps et des communes renoncèrent à leur enceinte, par exemple Timgad en Afrique, qui avait reçu un mur en 100, à sa naissance. Quelques décennies plus tard, un habitant entreprenant acheta un morceau de rempart et il le fit détruire pour y installer des habitations. Ou alors, le rempart, négligé, était en mauvais état et il fallait des travaux urgents si un ennemi approchait.

Il n’y avait pas que les villes à protéger. L’armée romaine possédait des camps, véritables agglomérations bâties pour des soldats ; pour les défendre, les architectes recouraient à la défense élémentaire, la trilogie fossa (fossé)-agger (talus)-vallum (rempart de bois, remplacé par de la pierre dans les camps permanents à partir de l’époque flavienne) ; Arrien, qui inspecta trois postes autour de la mer Noire, veilla à ces trois éléments200. En cas de difficultés, les assiégés avaient surtout besoin d’hommes (il valait mieux compter sur des militaires que sur des civils). Il leur incombait de surveiller et de contre-attaquer. D’après Végèce, la sécurité pouvait être assurée par des sentinelles, des chiens et des oies (il connaissait certainement l’épisode des oies du Capitole, animaux sacrés qui avaient prévenu les Romains d’un assaut des Gaulois en 390 avant J.-C.)201.

S’ils étaient attaqués, les assiégés se défendaient avec l’artillerie positionnée sur les bastions ou sur le mur202. Ils tiraient sur les assaillants, jetaient sur eux des traits, des flèches et des javelots, notamment des muralia pila (lances mystérieuses, sans doute alourdies par l’ajout d’un lest, un poids qui donnait une force de pénétration plus grande)203. Ils recouraient aussi à des pierres, du bitume, du soufre et de la poix liquide204 ; c’était une forme rudimentaire de guerre chimique. À Jotapata, ils arrosèrent ceux qui les attaquaient avec de l’huile bouillante et ils répandirent du fenugrec bouilli pour rendre le sol glissant205. Ils utilisaient des cordes et des matelas pour amortir le choc du bélier, un nœud coulant ou un crochet appelé loup pour le saisir206. Le rempart de la ville de Japha tomba au premier assaut ; mais un deuxième rempart fut plus difficile à prendre207. Tarichée fut également prise dans les mêmes conditions208. Il en fut de même pour Terracine dans la guerre civile209. Et si une tour montée sur roues approchait du mur, ils creusaient une mine par-dessous, et elle s’effondrait dans le trou ainsi dégagé. Ou encore, ils la repoussaient avec des poutres revêtues de fer ou de bronze tout en continuant à bombarder les assaillants210. Ou bien ils l’incendiaient avec des flèches enflammées appelées marteaux ou avec des javelots également incendiaires connus sous le nom de phalariques211.

Deux menaces pesaient sur les assiégés, le blocus (avec son corollaire, la faim) et l’assaut. En Arménie, les deux survinrent presque simultanément, un fortin fut pris d’assaut et un autre réduit par la famine212.

Le général placé en défense devait avoir prévu des vivres et de l’eau213 ; durant la guerre juive, les habitants de Jotapata et les assiégés du mont Gerizim en manquèrent cruellement214. Si les humains ne pouvaient plus supporter les privations, il ne restait que deux solutions : le cannibalisme (attesté) et la sortie. Des exemples horribles sont rapportés par les textes. Assiégé dans Alésia, le chef gaulois Critognatos proposa de recourir au cannibalisme si la victoire n’arrivait pas assez vite. Une solution tout aussi abominable fut finalement adoptée, l’expulsion des non-combattants, qui moururent de faim et de soif entre les lignes, car les Romains ne voulurent pas les laisser passer215. Dans Jérusalem, dit Flavius Josèphe, une mère mangea son enfant216. Titus, pendant le siège de cette ville, fonda de grands espoirs sur la famine, en vain au demeurant ; pourtant, elle fut assez cruelle pour amener à la reddition 500 personnes par jour217.

L’équivalent de l’assaut, pour les assiégés, c’était la sortie. Mais l’irruption hors des murs n’était pas sans danger pour eux, car ils ne pouvaient opposer qu’un front étroit au front large des assaillants218. Dans la guerre juive, la ville d’Ascalon était défendue par une cohorte et une aile, soit quelque 1 000 hommes, aux ordres d’Antonius. Les Juifs tentèrent d’atteindre le rempart. Les Romains les repoussèrent avant qu’ils n’y arrivent ; ils firent une sortie et ils les poursuivirent dans la plaine où ils en massacrèrent 10 000219. À Macheronte, les Juifs firent des tentatives de ce genre ; leur chef Éléazar fut capturé par un soldat romain et ils se rendirent220. À Jérusalem, ils risquèrent plusieurs sorties, en vain (nous y reviendrons).

Dans le cas d’une défaite de leur camp, les civils voyaient alors le visage de la bataille, qui, avons-nous dit, était très cruel pour eux. En 52 avant J.-C., les légionnaires prirent d’assaut Avaricum (Bourges) ; comme les habitants leur avaient longtemps résisté, ils les massacrèrent tous avec tant de fureur et d’ardeur qu’ils en oublièrent de piller, au grand étonnement de leur chef, César221. Tous les adultes de Volanda en Arménie furent passés au fil de l’épée sur ordre de Corbulon, parce que leur ville lui avait résisté222. Durant la guerre juive, les habitants de Gabara furent tués et les bâtiments incendiés après un assaut223. Japha, sur ordre de Trajan père, fut prise et, probablement à cause des difficultés rencontrées devant le deuxième rempart, la population fut anéantie224. Vespasien laissa la soldatesque se défouler dans la ville de Jotapata qui lui avait donné du fil à retordre : tous les habitants furent tués, sauf les femmes et les enfants, ce qui fit tout de même 40 000 morts. La cité fut rasée et ses fortifications incendiées225. Joppé fut prise par Cestius, perdue, reprise puis rasée, elle aussi parce que la population avait non seulement résisté, mais encore était considérée comme une pépinière de pirates226. Tarichée, dont les habitants n’avaient pas voulu se rendre, fut également détruite227. À Gischala, « Titus était rassasié de tueries », ce qui prouve que même les Romains pouvaient éprouver cette sensation ; il offrit aux habitants de capituler, et une partie d’entre eux choisit la fuite de nuit228. Enfin, avant la prise de Jérusalem, il fit ravager les faubourgs ; et après, tout ce qui pouvait l’être fut incendié, surtout le Temple ; d’autres massacres furent commis ; la ville était anéantie229.

LA POLIORCÉTIQUE OFFENSIVE

Les assiégeants pouvaient décider de passer à l’offensive.

Avant d’attaquer, il fallait se protéger contre une mauvaise surprise : c’est la défensive dans l’offensive. Ainsi, quand ils mettaient le siège devant une ville, les Romains commençaient-ils par effectuer des travaux importants.

L’ensemble le plus complet et le mieux connu a été conçu par César devant Alésia ; il visait deux objectifs : la défense et l’attaque230. En priorité, il installa ses hommes dans des camps de siège, à l’architecture tout à fait semblable à celle qui caractérisait les camps de marche, vus plus haut (les Romains en ont installé dans la guerre juive, notamment à Tarichée, à Gamala et à Jérusalem, qu’ils déplaçaient suivant les besoins du jour)231. C’était attendu, car il fallait les protéger ; le plus original vint ensuite. Il fit construire, sur le modèle de la défense élémentaire (fossé-talus-palissade), une défense linéaire ou rempart de 10 000 pas (15 km) destinée à empêcher les assiégés de sortir : un ou plusieurs fossés précédaient un bourrelet de terre sur lequel reposait une palissade, ornée d’un chemin de ronde avec des merlons, des tours et quelques portes. Il était précédé par des cervi, « des cerfs », pièces de bois fourchues fixées à la base du mur pour gêner l’escalade232. Il fit enfin construire sur le même modèle un autre rempart de 14 000 pas (plus de 22 km), cette fois pour empêcher les secours, les vivres et les informations d’arriver ; c’était ce que Végèce a appelé loricula, « petite cuirasse », et Napoléon III « contrevallation » – « contrevallatio » est un mot inconnu de la langue latine233. Dans la dernière guerre d’Espagne, un légat d’Auguste fit construire un fossé de 15 000 pas (22 km) autour du mont Medullius234. Contre des Thraces, la construction atteignit seulement 4 000 pas (6 km), ce qui suffit pour un encerclement complet235.

En avant de ces remparts de bois, César fit installer des pièges de quatre types, camouflés sous des broussailles236. Les trous de loup, cippes ou cippi, cachaient des pieux taillés en pointe et alignés sur cinq rangées. D’autres trous de moins d’un mètre, en forme d’entonnoir, recelaient d’autres pieux, pointe dressée vers le haut ; ils furent appelés « lis », lilia. Les stimuli, « les aiguillons », étaient des pointes en fer pliées en baïonnette et plantées en terre. César ne mentionne pas les tribuli, « les épines du Christ », faites de quatre pointes de métal disposées de telle façon que l’une d’entre elles soit toujours dressée vers le haut ; mais les archéologues en ont trouvé237.

Avec ce genre de constructions, les Romains pouvaient attendre que les ennemis se rendent, impressionnés par tant de technicité. Toutefois, l’oisiveté n’était pas le trait principal de leur caractère et certaines villes avaient suffisamment d’eau et de nourriture pour tenir longtemps. Il leur fallait donc organiser des assauts. Ils attaquaient en se faisant précéder par un nuage de flèches enflammées, lancées en tir courbe238, par des pluies de javelots, de pierres et de torches brûlantes239.