Séquence V

L’immobilisation du texte

Il est, ce me semble, évident qu’il n’y a que la fausse érudition et l’esprit de polymathie qui ait pu rendre les citations à la mode comme elles ont été jusqu’ici, et comme elles sont encore maintenant chez certains savants ; car il n’est pas fort difficile de trouver des auteurs qui citent à tous moments de grands passages sans aucune raison de citer, soit parce que les choses qu’ils avancent sont si claires que personne n’en doute, soit parce qu’elles sont si cachées que l’autorité de leurs auteurs ne les peut pas prouver, puisqu’ils n’en pouvaient rien savoir, soit enfin parce que les citations qu’ils apportent ne peuvent servir d’aucun ornement à ce qu’ils disent.

[…] c’est un orgueil extravagant que de vouloir paraître avoir lu ceux-là même qu’on n’a pas lus, ce qui arrive toutefois assez souvent, car il y a des personnes de trente ans qui vous citent dans leurs ouvrages plus de méchants livres qu’ils n’en pourraient avoir lu en plusieurs siècles.

Malebranche,

V. 1. L’écriture dans tous ses états

« (b) Il y a plus affaire à interpreter les interpretations qu’à interpreter les choses, et plus de livres sur les livres que sur un autre subject : nous ne faisons que nous entregloser.

(c) Tout fourmille de commentaires ; d’auteurs, il en est grande cherté1. »

Tel est le diagnostic que portait Montaigne sur l’écriture de son siècle, temps instable pour un ensemble de raisons. Les équilibres politique, religieux, technique, économique se déplacent, et leur flottement affecte l’institution du texte. En attendant qu’ils s’établissent ailleurs, les mécanismes de pouvoir se relâchent ou se suspendent tout à fait. Ce moment, choisi pour un troisième sondage dans une histoire de la citation, est privilégié parce qu’il est celui d’un entracte, d’une transition entre deux états d’un fait de discours, et qu’il est rare que l’on en atteigne de tels, sans avoir à les reconstruire. Le système de l’écriture médiévale, patristique ou scolastique, est ébranlé, la tradition et l’Église sont réfutées comme principes de la régulation du discours. L’invention de l’imprimerie provoque une fabuleuse mobilisation du texte, que ne freine aucune instance symbolique. Montaigne et quelques autres participent pleinement de cette transition et témoignent de la lutte entre les forces anciennes et les nouvelles qui investissent le texte. Car il y a déjà, dans l’écriture débridée du XVIe siècle, l’ébauche d’un nouveau modèle du livre, d’un nouveau principe de contrôle concurrent de celui qui se démet. L’âge classique les dégagera afin de contraindre le texte sur lui-même, d’imposer des limites à son extension autour d’un sujet, l’auteur dont Montaigne déplorait la rareté. En opposition à la pratique ancienne de la citation (à dominante symbolique dans la gnômé), comme à la pratique médiévale (à dominante indicielle dans l’auctoritas), le XVIIe siècle inventera une autre éthique du recours au déjà dit. C’est cette définition, ce cadrage, cette immobilisation du texte qu’il importe d’analyser, car, une fois parfaits dès la fin du XVIIe siècle, il n’est pas sûr que rien depuis lors les ait beaucoup transportés.

V. 2. « Commentatio, commentitia »

Pierre de la Ramée, dit Petrus Ramus, philosophe et logicien de la Renaissance, se fit une réputation d’iconoclaste lorsqu’il soutint en Sorbonne, en 1536, une thèse qui remettait en cause l’hégémonie dans l’université de la tradition scolastique et aristotélicienne. Il devait développer plus tard, avec les Aristotelae animadversiones (1543), son argument dans un système qui en atténua l’effet subversif initial2.

La thèse fait figure de cause célèbre dans l’histoire de la logique, encore qu’elle soit un peu oubliée aujourd’hui et que l’on n’ait plus, depuis les logiciens de Port-Royal, jugé nécessaire de revenir à Ramus ou de le réfuter, comme si Arnauld et Nicole l’avaient fait de manière décisive.

Ramus aurait affirmé que « quaecumque ab Aristotele dicta essent commentitia esse ». Sa thèse tenait en peu de mots, en une proposition. C’était alors le propre de la thèse, qui se présentait le plus souvent sous la forme d’un syllogisme. Mais rendre le sens de ces quelques mots en français ne va pas de soi, et les subtils problèmes que pose la traduction ne sont certainement pas étrangers à ceux que dut soulever leur interprétation. La soutenance prit sans doute l’allure d’une discussion philologique et sémantique, comme ce devait être le cas lorsqu’il fallait évaluer la vérité d’une seule proposition logique par rapport à toute la dialectique et la théologie. La thèse scolastique ou la disputatio, qui a pour motif la quaestio (le point à débattre, la contradiction), suppose qu’on prenne en considération, pour lever la quaestio, le savoir dans son ensemble.

Un premier sens de la thèse ramiste serait celui-ci : « Tout ce qu’a dit Aristote est faux. » Mais elle y perdrait beaucoup de sa complexité et se réduirait à un jugement de valeur confinant à l’absurde et difficilement défendable3 : Aristote a bien dit quelque chose qui ne soit pas faux, il y a bien chez Aristote au moins une proposition vraie. D’ailleurs, en ce sens, l’adjectif falsus eût mieux convenu que commenticius (commentitius en bas latin) qui désigne une espèce particulière du faux, non l’erreur ou ce qui, selon la raison, s’oppose à la vérité suivant l’alternative logique du vrai et du faux, mais ce qui est fictif, imaginaire, inventé, ce qui n’a pas de référent et non ce qui est inadéquat à un référent, soit ce qui n’est pas même passible du critère formel de la vérité comme jugement, ce qui relève d’une ontologie et dont la logique n’a pas à s’occuper. Aussi vaudrait-il mieux traduire : « Tout ce qui a été dit par Aristote est invention. » Mais invention de qui ? D’Aristote ou de la postérité ? N’est-ce pas Aristote lui-même qui est un faux, une invention, un prête-nom, le pseudonyme de ceux qui ont parlé après lui et qui lui ont attribué leurs dires ? La thèse de Ramus n’a pas manqué d’être entendue à l’époque comme si elle contestait qu’Aristote ait été l’auteur des textes consignés sous son nom, et même qu’un homme portant le nom d’Aristote ait existé. Le nom d’Aristote serait une invention. Il n’y aurait eu d’Aristote que dans l’imagination de ses successeurs.

Sans aller jusqu’à cette conclusion péremptoire, la modalité de fausseté propre au commenticius ouvre toutefois deux pistes, selon qu’on impute la falsification à Aristote ou à la postérité : les dits eux-mêmes d’Aristote sont d’invention, ou les dits que nous attribuons à Aristote ont été falsifiés par la suite. Ces deux interprétations ne sont d’ailleurs pas exclusives l’une de l’autre, et les deux facteurs ont pu s’ajouter, ainsi que le suggère la préface à la première édition française de la Dialectique de Ramus (1555). On y lit en effet que les livres d’Aristote ne sont pas autre chose que « les livres des anciens amassés par Aristote », ce qui revient à dire qu’Aristote fut lui-même un compilateur et non un auteur, qu’il n’eut aucune originalité. Mais quelques lignes plus haut, Ramus avait donné pour cause de la décadence de la dialectique que, depuis Galien, on n’ait plus fait que répéter Aristote. La méfiance de Ramus, telle qu’elle s’exprime dans sa première thèse, est double ; elle porte sur deux objets : le texte d’Aristote et la série des interprétations suivantes. Or ces deux aspects se rejoignent dans le terme de commenticius, qui les comprend et les signifie de même : il y a, pour une raison ou pour une autre, de la contrefaçon, qui discrédite ou, à tout le moins, commande le doute, dans les thèses recensées sous le nom d’Aristote.

L’adjectif commenticius correspond au substantif commentum (lui-même dérivé du verbe comminiscor, imaginer, inventer) dont les sens attestés sont ceux-ci : 1. invention, fiction, 2. livre, 3. enthymème. Une nouvelle valeur de la thèse ramiste serait donc : « Tous les dits d’Aristote sont des enthymèmes », soit des syllogismes imparfaits, des propositions lacunaires, rhétoriques et non logiques, dépourvues de fondement ontologique. Elles ne sont pas nécessairement vraies.

Or commentum, au sens d’enthymème, se trouve, dans la langue latine, en concurrence avec un autre mot dont l’étymologie est toute différente : commentatio. Quintilien en avertissait le lecteur de l’Institution oratoire : « Enthymema, quod nos commentum sane, aut commentationem interpretemur, quia aliter non possumus, graeco melius usuri4. » Le mot commentatio dérive, lui, du verbe commentor, avoir à l’esprit, et donne à son tour un autre substantif, commentarius, le recueil, le livre de notes.

Les deux séries étymologiques sont très proches, toutes deux ont la même origine, mens, celle de commentor s’y rattachant directement (ad mentem habere), celle de commentior par l’intermédiaire de mentior, ne pas dire la vérité, affabuler. Dans les deux séries, se retrouvent plusieurs signifiés identiques : le livre, l’enthymème. Et la contiguïté des signifiants provoqua quelques confusions, entre commentor et commentum, entre commentarius et commenticius, ou des jeux de mots tel celui auquel se livre Cicéron, non sans effet oratoire : « Commentariis commenticiis […] innumerabilis pecunia congesta est5. »

La constellation sémantique déjà surabondante autour de laquelle s’ordonne la thèse de Ramus s’enrichit ainsi de sens nouveaux, comme si le seul terme de commenticius permettait d’accumuler tous les chefs d’accusation possibles contre Aristote, entre lesquels choisir, ou mieux, ne pas choisir, pour le condamner sans appel. Reprenons-les. La fausseté se déduirait des motifs suivants :

— un homme nommé Aristote n’aurait pas existé ;

— il aurait existé, mais il n’aurait été que le compilateur de textes anciens ;

— il aurait existé, il aurait été un auteur, mais pas l’auteur des textes qu’on lui attribue du temps de Ramus ;

— il aurait existé, il aurait été un auteur, celui des textes qu’on lui attribue, mais ces textes seraient rhétoriques, sans fondement ontologique, ce ne seraient pas des propositions logiques susceptibles de vérité ;

— il aurait existé, il aurait été un auteur de thèses logiques, mais celles-ci auraient été perverties par la transmission dans les cahiers, dans les livres de notes.

Au bout du compte, si toutes ces charges s’ajoutent sans s’annuler, d’Aristote il ne reste rien, rien de sûr, rien dont l’authenticité soit irréfutable, rien qui soit avéré, utilisable.

Or il est un mot, dans la langue française, qui résume tous les sens qu’on peut accorder à la thèse de Ramus, un mot qui désigne l’espèce dominante de l’écriture jusqu’au XVIe siècle : celui de commentaire, tout à la fois commentum et commentatio, commenticius et commentarius. Pendant la période scolastique, la grande machine du commentaire, une fois qu’elle eut délaissé l’Écriture, s’est appliquée en priorité au texte aristotélicien. C’est à elle que Ramus déclare la guerre : à Aristote comme commentaire et au commentaire d’Aristote.

Aussi la plus fidèle traduction de la thèse ramiste est-elle la suivante : « Tout Aristote est commentaire » ou, plus librement, « commentatio, commentitia », « traduttore, traditore ».

V. 3. La crise d’autorité

La suite de l’œuvre de Ramus éclaire le sens de sa thèse et confirme qu’il s’agissait moins d’une condamnation du texte aristotélicien que d’une dénonciation du rôle que lui attribuait l’université. Dans la préface de sa Dialectique, Ramus se propose de faire revivre une science dont le progrès s’est interrompu depuis Galien, car tous ceux qui l’ont suivi « ont délaissé le vrai amour de la sapience, et se sont adonnés servilement à l’amour d’un Aristote, non pas en examinant et exerçant ses préceptes, comme lui-même avait examiné et exercé les préceptes des anciens philosophes : mais en les défendant religieusement, et les interprétant ainsi, comme quelqu’un pourrait interpréter les opinions d’autrui, desquelles n’aurait jamais expérimenté ni la vérité, ni l’utilité : et étant maîtres des écoles publiques et méprisant les livres de tous autres philosophes, l’ont mis en possession de si grande autorité, qu’en fin finale quelquefois par la bonté et religion de tels professeurs s’est trouvé Aristote seul héritier de tous les anciens philosophes6 ».

Il n’y a plus de doute quant au projet de Ramus : la désacralisation d’Aristote. Et si dans le même texte Ramus accuse Aristote de compilation, c’est bien que ce qui est en question n’est pas la vérité de la doctrine aristotélicienne, mais son prestige excessif et son abus de pouvoir. Ramus s’oppose moins à Aristote lui-même qu’à l’argument d’autorité qui, dans les écoles, joue en sa faveur.

Que la cible principale de Ramus soit l’auctoritas, cela se vérifie en maint endroit de son œuvre, par exemple dans les Dialecticae partitiones (1543) antérieures à la Dialectique en langue française, où il énonce en peu de mots le point précis sur lequel il critique les scolastiques dans l’usage d’Aristote, « ipse dixit, ergo verum », ce qui est la définition même de l’argument d’autorité, la proposition irréfutable et seulement interprétable ; ou encore dans les Scholae mathematicae : « Nulla auctoritas rationis, sed ratio auctoritatis dominaque esse debet7. » A l’autorité, Ramus veut substituer la raison, et la raison de l’autorité, selon un mouvement qui paraît un véritable retour à la gnômé grecque et à son fondement logique.

Or la condamnation de l’auctoritas comme preuve, qui passe par une dénonciation équivoque d’Aristote, de lui-même ou du rôle qu’on lui prête — faut-il considérer qu’il est responsable, coupable de son prestige ? —, se retrouve ailleurs que chez Ramus au cours du XVIe siècle, un peu partout et en particulier, presque dans les mêmes termes, avec la même ambiguïté, dans les Essais de Montaigne. Celui-ci a peu lu Aristote8, et les références qu’il y fait sont rares, presque exclusivement à l’Éthique à Nicomaque. Mais il donne voix à une critique de son pouvoir lorsqu’il l’appelle « monarque de la doctrine moderne » (I, 26, 144 c), ou « Dieu de la science scholastique » (II, 12, 521 a) : « Sa doctrine nous sert de loy magistrale, qui est à l’avanture autant fauce qu’une autre. » Ici encore, Aristote est seulement soupçonné : sa doctrine est peut-être fausse, la scolastique en tout cas ne se le demande pas, « mais s’il a dit ainsi ou autrement » (II, 12, 521 a).

Il ne faut pas sous-estimer la violence de tels propos qui ne font qu’amorcer une longue critique de l’auctoritas aristotélicienne, partant, de l’auctoritas en général comme forme discursive. Elle se poursuivra pendant plus d’un siècle et Descartes reprendra fidèlement Ramus : « […] la plupart de ceux de ces derniers siècles qui ont voulu être philosophes ont suivi aveuglément Aristote ; en sorte qu’ils ont souvent corrompu le sens de ses écrits, en lui attribuant diverses opinions qu’il ne reconnaîtrait pas être siennes s’il revenait en ce monde9. » Le Second Discours d’introduction à la Logique de Port-Royal sera encore consacré, presque dans son entier, à une mise au point d’Arnauld et Nicole sur la place qu’ils réservent à Aristote, à sa pensée enfin libérée de la fascination qu’impliquait son monopole. Les auteurs de la Logique ont à se défendre d’un véritable crime de lèse-majesté : ils se sont permis de relever des erreurs chez Aristote, de citer « des exemples de définitions défectueuses et de mauvais raisonnemens10 ». Comme Ramus, comme Descartes, leur seule justification est d’invoquer la raison contre l’autorité. « Que s’il se trouvoit des personnes qui prétendissent qu’il n’est permis en aucune sorte de témoigner qu’on n’est pas du sentiment d’Aristote, il seroit aisé de leur faire voir que cette delicatesse n’est pas raisonnable11. » A un moment où une valeur nouvelle, qui n’est plus à dominante indicielle, de la répétition des mots d’autrui s’est déjà affirmée ou est en train de le faire, notamment dans l’ouvrage d’Arnauld et Nicole, il est encore nécessaire de tenir compte de sa valeur ancienne, instituée, et de se disculper par rapport à elle. Mais il n’est pas sûr que l’excuse mise en avant soit la bonne (la raison) ; en tout cas il ne faudrait pas l’identifier trop vite au fondement logique de la gnômé. Descartes complète en effet sa critique de ce qui est « aisé à croire », la thèse probable ou l’idée admise, en ces termes, « je répute presque pour faux tout ce qui n’est que vraisemblable12 ». Or tel était le propre de la gnômè, qui ne vaut donc pas mieux que l’auctoritas.

V. 4. La langue morte

Au moyen âge, la justice se rendait en latin dans des tribunaux ecclésiastiques. Quand, sous Philippe le Bel, le Parlement devient cour de justice, la langue française s’introduit dans le droit. Mais son lexique manque de termes appropriés. Latin et français se mêlent et se complètent, comme dans la harangue de Me Janotus de Bragmardo. L’avocat plaide en français, le procureur désigne le délit en latin, cependant que peu à peu se construit un code français. Voltaire évoque la dernière étape de cette transformation : « François I abolit l’ancien usage de plaider, de juger, de contracter en latin ; usage qui attestait la barbarie d’une langue dont on n’osait se servir dans les actes publics. […] On fut alors obligé de cultiver le français13. » Or, le latin survit pourtant au tribunal, mais en se déplaçant : au vocabulaire technique du canon se substitue, au XVIe siècle, la langue des classiques, celle de l’éloquence. La langue latine ne signifie plus, elle digresse. Lorsque la citatio, désignant la sommation à comparaître, se francise en citation, le discours juridique s’émaille de citations latines. Les mots latins du lexique disparaissent au profit d’unités supérieures du discours : des phrases, des fragments, des passages empruntés aux auteurs. L’enseignement du droit conserve le latin à son programme, sous la forme d’un apprentissage de locutions : il est conseillé à tout étudiant de tenir à jour un cahier où consigner des formules élégantes. La citation fait jurisprudence à l’époque de la Renaissance. D’ailleurs, pour remédier aux lacunes dans les calepins des hommes de loi, on imprime quantité de florilèges et polyanthes à grand succès. Ce sont des volumes monstrueux, comme ce Polymnémon ou Florilège de Francfort qui recueillait plusieurs centaines de milliers de citations grecques et latines classées de manière complexe. Il disposait d’un Onomatologus, énumération alphabétique des auteurs, et d’un Breviculum titulorum, index des sujets en cinq cent quarante-huit titres depuis Abortus jusqu’à Zodiacus, et une pléthore de sous-titres qui repéraient ainsi à l’article Invidia plus de vingt variétés.

La prodigieuse extension de la citation latine au XVIe siècle, facilitée par l’imprimerie, est liée à la décadence de cette langue dans le discours, non seulement juridique. Le latin se meurt, il se fige, se momifie en citations ; quand la langue latine n’est plus génératrice d’énoncés nouveaux, elle devient le champ privilégié de la répétition. La citation est toujours la survivance d’une langue morte, ne serait-ce que d’un idiolecte.

La Dialectique de Ramus et les Essais de Montaigne sont les deux premières œuvres philosophiques originales qui ont été publiées en français, ce pourquoi, d’ailleurs, Ramus dut réinventer tout le vocabulaire de la logique. Or le choix de la langue vulgaire et le rejet de l’auctoritas vont de pair et s’impliquent l’un l’autre car ils sont au fond le même geste. L’auctoritas est contestée quand elle se dirait dans une autre langue (en latin dans le texte), quand le décalage entre deux niveaux de discours, celui du maître et celui de l’apprenti, celui du Père mort et celui du disciple, serait rendu trop flagrant par la différence des langues ; il en deviendrait insupportable, comme si le latin faisait en soi auctoritas. La langue vulgaire représente une transgression ou une revendication telle qu’elle ne peut souffrir de tutelle et paraît nécessairement incompatible avec l’auctoritas.

V. 5. Machine arrière

Contre l’auctoritas, Ramus se prononce en faveur d’un retour au texte d’Aristote et d’une lecture sans préjugés, innocente et qui ignorerait les commentaires consacrés, c’est-à-dire la tradition. Tout retour au texte s’inaugure par une dénonciation de la tradition, détenteur légitime du sens mais qui l’aurait perverti.

L’œuvre de Ramus est contemporaine de la Réforme et Ramus lui-même changea de religion vers la fin de sa vie, en 1561. Plus tard, de 1568 à 1570, il dut s’exiler en Suisse et en Allemagne, où il se fit propagandiste de la culture française. Cela explique que le ramisme s’épanouit, plus qu’en France, dans ces pays, gagnés par le protestantisme, ainsi qu’en Angleterre. Ramus enfin fut assassiné en 1572, lors du massacre de la Saint-Barthélemy.

La protestation contre l’autorité d’Aristote participe du même principe que celle de la Réforme contre la tradition catholique, et l’aristotélisme est d’ailleurs indissociable du thomisme et de la scolastique. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce qu’un logicien réformiste entreprenne la critique d’Aristote, ou plutôt, à ce qu’un logicien qui ait critiqué l’aristotélisme dominant se convertisse au protestantisme. La Réforme accuse d’idolâtrie la religion catholique et juge que les traditions sont superfétatoires et nocives. Selon Luther et Calvin, la Bible contient toute la révélation et l’on n’y doit rien retrancher ni ajouter. C’est pourquoi il n’y a aucune autorité à reconnaître aux écrits des Pères. Ramus ne dit pas autre chose du commentaire d’Aristote.

Mais la tradition et l’autorité constituaient au moyen âge un système de régulation du discours. Refuser de s’y soumettre induit ce paradoxe que le retour au texte, malgré son caractère réactionnaire de désaveu de l’actualisation et de la sécularisation du livre depuis son origine, corresponde au relâchement d’une contrainte. Tout le pouvoir de l’Église et de l’Université (du savoir) est bousculé. Le retour au texte, T1, le rejet de l’auctoritas, A1, accompagnent et déterminent la contestation d’un pouvoir effectif. Réfuter la puissance de l’auctoritas comme modèle et matrice de toute écriture, cela revient à se séparer de l’institution qui la reconnaît. Ramus et Montaigne appartiennent pleinement à cette trouble période de la transition vers un nouveau pouvoir, un nouveau contrôle, une nouvelle institution de l’écriture, dont le concile de Trente et l’âge classique définiront les règles.

V. 6. La page imprimée

Commentarius, avant de signifier un exercice intellectuel dans la langue latine du moyen âge, désigne le cahier, le recueil, le carnet de notes. Plus déterminante pour le commentaire que la pratique théorique de l’exégèse, est la condition de cette pratique, l’objet concret et matériel, le support sur lequel elle s’accomplit. Le commentaire est lié de manière irréductible à un mode particulier et historiquement déterminé de la transmission du texte : la copie.

Les défaillances techniques de cette transmission sont aussi visées dans la condamnation du commentaire à laquelle se livre Ramus. La copie induit des distorsions et des erreurs dans le texte ; elle est approximative, insuffisante, elle est infidèle à la lettre ; le retour au texte est un retour à sa lettre. Ce sont là des évidences. Il n’est, pour les reconnaître, que de signaler ce détail : les copistes des écrits patristiques avaient l’habitude de substituer à la lettre des citations bibliques des Pères, le texte de la vulgate ou, plus couramment encore, de citer les mêmes passages, ou à peu près les mêmes, de mémoire, selon la version de la Bible qu’ils avaient apprise. On conçoit ce que devenaient les auctoritates après avoir été ainsi corrigées : comme le dit Descartes, elles étaient corrompues. C’est l’une seulement, la plus manifeste, des adaptations que les copistes commettaient. Rien dans un texte n’est plus fragile, plus aisément modifiable que ses citations14.

Ne serait-ce que pour cela, il est nécessaire d’accorder toute son importance au développement de l’imprimerie dans la démarche intellectuelle du XVIe siècle. La nouvelle pratique du texte, de l’écriture et de la lecture, ne pourrait être appréhendée dans son originalité si l’on ne prenait en compte l’effet de l’imprimerie. Or on a souvent tendance, selon une perspective assez mécaniste, à réduire cet effet à celui de la plus large diffusion du texte imprimé par rapport au manuscrit, et à faire valoir que l’imprimerie, caractérisée par son pouvoir de multiplication, fut la première technique à produire des articles en série et en masse. Mais ce constat est insuffisant, du moins pour la fin du XVe siècle et le début du XVIe où les tirages des imprimés ne dépassent pas la production des plus grands ateliers de copie.

L’effet initial de l’imprimerie n’est pas celui d’une diffusion accrue d’exemplaires identiques d’un même texte mis ainsi dans beaucoup de mains sinon dans toutes, avec l’éventuelle rupture qualitative qu’induirait cette expansion soudaine ; il est d’abord et surtout la transformation même de l’éthique de la lecture et de l’écriture, avec des retombées jusque dans la théorie du langage, qu’imposa la simple existence d’un nouveau support et d’une nouvelle technique. Le modèle du livre imprimé ou de l’écriture artificielle — l’imprimerie fut dite, à ses débuts, ars artificialiter scribendi —, se substitue au modèle du manuscrit et de la copie dans la pratique du texte, dès avant qu’une large dissémination de l’imprimé porte à conséquence. On s’en convainc aisément en observant l’évolution rapide de la page imprimée dans sa disposition, au cours de la seconde moitié du XVe siècle et à partir d’une typographie qui chercha d’abord à imiter au plus près le manuscrit15.

V. 7. Guillemets et italique

Dans l’œuvre de Ramus, le passage du modèle manuscrit au modèle imprimé du texte est caractéristique : il n’intervient pas seulement dans la présentation matérielle du livre, dans sa forme, mais il se manifeste encore, et de manière décisive, dans le remaniement que Ramus opère de la logique, et dans la conception du langage, explicite ou implicite, sur laquelle il travaille.

Le premier ordre d’influence de l’imprimerie, sur la présentation du texte et sur l’organisation des matières, s’apprécie au simple examen, dans les ouvrages de Ramus et dans leurs éditions successives, du rôle croissant qu’y joue toute une série de modalités et de marques typographiques peu à peu introduites et dont l’effet majeur est de dissocier radicalement la page imprimée de son ancêtre manuscrit.

Ainsi, dans les Dialecticae partitiones de 1543, n’apparaît qu’un seul caractère, le romain, sauf dans la préface, qui est tout entière en italique. Les guillemets ne sont pas utilisés, ils n’existent pas. En revanche, dès la première édition française de la Dialectique, parue en 1555 chez André Wechel à Paris, toutes les citations insérées dans le texte sont distinguées par la typographie : quand elles sont en vers, elles sont imprimées en italique, l’ensemble du texte étant en romain, et le nom du traducteur (le plus souvent Ronsard) figure au bas du passage ; quand elles sont en prose, exclusivement celle de Cicéron, une virgule retournée se trouve en marge, à hauteur des lignes où la citation commence et se termine, deux virgules retournées en marge des lignes intermédiaires. Ces indicateurs qui annoncent les futurs guillemets, sous la forme qu’ils prendront au siècle suivant, représentent une innovation capitale. Il n’y a, que je sache, pas d’antécédent à une telle précision dans la citation : début et fin repérés sans équivoque, auteur et traducteur désignés. Dans un article intitulé « The Origin and Development of the Marks of Quotation16 », Douglas C. Mac Murtrie situait l’origine des guillemets en France, aux environs des années 1580-1590, « two comas or two turned comas in the margins being used to indicate cited passages ». Or la Dialectique de Ramus fut publiée quelque trente ans auparavant, où figure précisément ce signe : il serait tentant de considérer que ce livre fut à la fois le premier ouvrage philosophique en langue française et le premier à recourir aux guillemets, les deux phénomènes étant d’ailleurs coordonnés puisque ce sont des morceaux traduits d’une langue étrangère qui sont signalés. Avant d’indiquer la citation, le déplacement d’un discours à un autre, les guillemets signifieraient un transport plus essentiel et plus grave, celui d’une langue à une autre.

Dans toutes les publications ultérieures de Ramus, un système analogue sera utilisé pour séparer les niveaux de discours et les sujets de l’énonciation. Il faut noter toutefois qu’après leur avènement dans la Dialectique, les guillemets s’effacent devant l’italique. Dans la Grammaire de Ramus, publiée en 1572, toutes les citations sont en italique. On pourrait, à ce propos, faire l’hypothèse que, de même que le caractère romain, dans lequel avaient été imprimés les premiers livres au milieu du XVe siècle, laissa ensuite la place au gothique avant de renaître avec le XVIe siècle, le guillemet fût abandonné après son apparition (dans la Dialectique de Ramus ?) et qu’il ne connût une résurrection définitive que plus tard, à la date retenue par Douglas C. Mac Murtrie.

Mais peu importent ces minces priorités chronologiques. Compte davantage l’innovation en elle-même : ce n’est qu’avec l’imprimerie que s’introduisent dans le texte des indicateurs de la citation, ce n’est qu’à partir de cette invention que la citation acquiert son sens propre, moderne, pluriel, plénier, et qu’elle définit une catégorie spécifique dans la pratique du texte.

V. 8. La raison de l’exemple

Les indicateurs typographiques de la répétition, les guillemets et l’italique, assurent une fonction capitale dans le système ramiste. Ils abolissent l’« indifférence » à la variété des discours où Condorcet voyait un obstacle à la connaissance avant l’imprimerie17 ; ils séparent deux ou plusieurs niveaux dans le discours, un langage-objet et un métalangage, ou la langue enseignée et la langue enseignante. Or, ce dont la typographie distingue avec rigueur le statut, ce sont les exemples de la grammaire ou de la logique. Que sont les exemples ramistes, s’ils s’inscrivent en faux contre l’auctoritas ? Il y a au moins deux motifs à leur franche séparation, qui rendent compte de leur valeur spécifique.

Le premier, c’est qu’avec Ramus, précurseur en cela des grammairiens du XVIIe siècle, la langue est en passe de devenir un objet propre de savoir, et que, par conséquent, les exemples sont à la fois des expériences et des illustrations du savoir qui commence de s’élaborer. Il était en effet courant, jusqu’au XVIIe siècle, que l’énoncé de la prescription grammaticale en fût lui-même une application. La règle était son propre exemple, et la confusion dans un seul énoncé de ces deux entités logiquement différentes était justifiée, et sans doute imposée, par le succès des méthodes mnémotechniques dans l’enseignement médiéval : retenant par cœur l’exemple, l’élève savait du coup la règle. La grammaire se présentait idéalement sous la forme d’un catalogue d’exemples ou — cela revenait au même — de règles, sans qu’il y eût place pour une distinction entre niveaux de langage. L’exemplum médiéval, quand il assimilait le particulier et l’universel, s’intégrait au mieux à une mnémotechnie au déclin de laquelle contribua l’imprimerie, technique substitutive de la sauvegarde des informations18. Ramus, en effet, dans la simplification qu’il proposa de la rhétorique, supprima la quatrième partie, memoria ; et il lutta contre le culte scolastique de la mémoire aussi bien que contre celui de l’autorité. Tout ars memoria, depuis l’antiquité, suppose un système de représentation visuelle et spatiale : des lieux, loci, et des images frappantes, imagines agentes. Les images vives, ou de mémoire, permettent de se rappeler plus aisément les idées mises en réserve dans les lieux : telles les sensibilia de saint Thomas pour les intentiones spirituelles. Or Ramus s’oppose à la figuration comme stimulus mémoriel, de même qu’il condamne les images d’un point de vue religieux, suivant les protestations iconoclastes qui sont celles de la Réforme19. Le refus des exempla et, des auctoritates, celui des imagines agentes et de la memoria vont de pair. Ramus expulse des lieux les images, mais conserve les lieux ; son système de mémoire est une topique abstraite, diagrammatique au lieu d’être iconique : c’est l’ordre analytique, le schéma en arbre, la table qui figure à la fin de ses ouvrages et qui ressemble à un dessin de Lulle dont les symboles auraient été effacés. Inscrits dans la démarche analytique de Ramus, ses exemples et ses citations n’ont donc rien des images de mémoire destinées à exciter les sens ; ils ne contribuent pas à une éducation sensible.

Le second motif profond de la distinction graphique des exemples, qui joue plus spécifiquement dans la Dialectique, concerne les extraits des poètes et des prosateurs antiques dont Ramus accompagne l’analyse des formes du raisonnement. Chez Ramus, l’extrait antique n’est ni exemplum, ni auctoritas à plus forte raison ; mais il n’est pas illustration. Il a une fonction propre à la démarche ramiste, légitimée en théorie.

La dialectique de Ramus se définit comme une méthode pour tourner et diriger l’esprit vers la vérité, et une méthode naturelle parce que l’homme a la puissance naturelle de connaître toutes choses — ainsi dit la préface de 1555. Rien donc ne rend mieux compte de la méthode que l’usage, dont Ramus voudrait dégager les principes. Quel est l’usage en la matière ? C’est d’une part sa propre raison, celle de chacun, celle de Ramus, de l’autre les esprits supérieurs tels que leurs exemples sont consignés dans les textes qui nous en sont parvenus. Alors que Descartes — là réside la différence principale entre Ramus et lui — se fiera à sa raison seule dans l’élaboration d’une méthode, Ramus y adjoint l’exemple des anciens, en ce qu’il contient et révèle la raison. La méthode de Ramus se fonde en partie sur les principes, la raison universelle dont les esprits supérieurs fournissent l’expression, en partie sur l’expérience qui est une induction singulière20.

Il convient de distinguer nettement l’exemple, tel qu’il intervient chez Ramus, de l’exemplum médiéval, genre de l’auctoritas. Celui-ci, ayant perdu sa référence au paradigme de l’ancienne rhétorique, n’était plus qu’une image pieuse, une figure de l’homélie. Ramus lui rend sa valeur aristotélicienne de symbole, sans effets de pathos ou d’éthos, sans composante indicielle ou iconique : il est thèse probable, induction singulière, il ne peut être dialectisé en universel que dans la confrontation avec la raison, dans le tour de passe-passe de l’auctoritas rationis et de la ratio auctoritatis. L’exemple, ce qui figure en italique ou entre guillemets dans les livres de Ramus, est assumé comme élément étranger, il ne fait pas l’objet d’un culte mais d’une évaluation méthodique : l’expérience est élargie au corpus des textes disponibles.

Quand, avec Descartes, le départ de la méthode sera le sujet seul, c’est-à-dire le cogito, nouveau principe de la ratio, le sujet sera isolé de son contexte, ce qui ne signifie pas qu’il n’y aura plus de citation mais que, à la différence de l’exemplum médiéval ou de l’exemple ramiste, elle sera toute assujettie.

V. 9. Un modèle spatial de l’écriture

Avant l’imprimerie, la matière du livre n’était pas localisée avec précision. Le texte, précédé ou non d’un titre, défilait de la première à la dernière ligne sans interruption, sans pause, sans blanc. Il se pliait à l’idéal du discours, le flumen orationis, comme si la continuité était dans sa nature, celle de la voix et de la lecture à haute voix. Le contenu du manuscrit devait signifier lui-même sa propre organisation, par exemple dans la dispositio rhétorique, car rien de la forme ne la représentait. Cette précaution prise par le texte ancien est d’ailleurs ce qui permet de le reproduire aujourd’hui en le surchargeant d’une division en paragraphes et d’une série de sous-titres qui ne font qu’adapter des indications fournies par le texte à une nouvelle ponctuation qui en rend la lecture plus aisée selon notre méthode actuelle.

Cette surimpression d’une autre disposition sur le texte ancien ne va pourtant pas de soi, d’un point de vue théorique. Elle prend acte de la substitution au modèle linéaire du texte, essentiellement oral, d’un modèle spatial, le livre. Ils s’opposent comme la voix et le regard : le livre et le nouvel espace de la page imprimée font obstacle à la traditionnelle lecture à haute voix et commandent une lecture visuelle. La disposition typographique donne immédiatement à voir la structure du texte. Elle l’exhibe plus qu’elle ne l’illustre.

Deux éléments importants du livre, et qui y font leur entrée dans les débuts de l’imprimerie, confirment le passage d’un modèle à un autre du texte : le titre et la table des matières.

Les premiers livres imprimés ne proposaient pas encore une page de titre, ils commençaient in medias res, comme les manuscrits, pour s’achever sur un colophon, un encadré où s’inscrivaient, généralement en caractères réduits, le titre de l’ouvrage, le nom de l’auteur et celui de l’imprimeur ainsi que la date et le lieu de la publication. La manière était celle des copies. Or ces diverses informations occuperont bientôt le devant de la scène, la première page richement décorée, entourée d’un motif que l’imprimeur reproduira sur toutes ses publications. La page de titre sera l’occasion d’une combinaison entre diverses sortes de caractères et d’une illustration. Y figurera aussi la marque de l’imprimeur. Cette couverture devient une étiquette posée sur un objet : le livre est un objet, un volume, un espace. Le titre vaut pour le livre, il représente le livre, ou plutôt son contenu au sens très matériel du mot : le texte qui occupe son espace. Titre et texte entretiennent un rapport inédit : le titre ne désigne plus le texte comme il le faisait auparavant, par une relation de contiguïté dont le prototype fut, en latin, la proposition de (sur, au sujet de) qui détachait un fragment d’un ensemble plus large et continu, tout le texte, qui happait quelques mots au passage du flux discursif. Le titre s’écrira désormais au nominatif. C’est un nom, le nom propre du livre ; il le représente par une relation de similarité. La première page n’est pas une page comme les autres, continue, contiguë, mais, ornée comme elle l’est, de motifs le plus souvent non figuratifs, elle s’impose comme un équivalent de tout le texte. Le titre — on verra — se rattache à un nouveau type de signe qui se développe au tournant du XVe et du XVIe siècle.

Lorsque le titre prend la place d’honneur en tête du livre et que le déplacement du colophon libère la dernière case en fin de volume, celle-ci ne demeure pas vierge. Un nouvel élément vient l’occuper, autre succédané de la signature : c’est la table des matières ou, pour lui rendre son nom originel qui s’accorde mieux à sa vocation et au modèle spatial du texte, l’index locorum, le relevé topographique des lieux, des topoi que les matières occupent, entre lesquelles elles se répartissent. L’index locorum, une carte propre à chaque livre, remplace la topique rhétorique, la grille des lieux communs à tous les genres discursifs. L’index locorum met en correspondance des rubriques, titres et sous-titres, et des lieux, repérés par des numéros de page, où le lecteur trouvera, comme dans un fichier, par une recherche sélective, le texte qu’elles annoncent. La rubrique de l’index, comme le titre du volume, désigne encore un espace, mais plus petit et inclus dans celui du livre, une case qui contient une matière.

Ramus poussera très loin, plus que quiconque, ce système de représentation spatiale ou diagrammatique du texte. Il fera suivre ses livres, non d’un simple répertoire ou catalogue, mais d’une véritable carte : une projection du volume sur un plan. Il l’appelle table : c’est une arborescence, un graphe, un organigramme qui étale sur une grande page, plus grande que les autres et qu’il faut déplier, la structure du livre, de son contenu. Elle divise, elle analyse, selon les principes de la dichotomie platonicienne, le titre en tous ses constituants : dialectique comprend deux parties, invention et jugement, etc. La table ramiste est un extrême dans l’exploitation des possibilités techniques qu’offre la page imprimée. Rien n’a été inventé depuis lors pour qu’elle signifie elle-même son contenu avec plus de force.

Le texte, entre un titre et une table, entre ces deux éléments qui le représentent chacun selon une modalité différente, échappe totalement au milieu linéaire et vocal du discours. Titre et table, qui encadrent le volume, sont les amorces, au sein de la grande mobilisation typographique de l’écriture et suscitées par elle, du système qui la maîtrisera plus tard21. Le livre ne se conçoit plus sans eux. Nul, lecteur ni auteur, ne peut plus s’affranchir de la nouvelle pratique du texte que l’imprimerie commande.

V. 10. Le caractère mobile

Il y eut deux éditions de la grammaire française de Ramus du vivant de son auteur : Gramere en 1562 et Grammaire en 1572, chez le même imprimeur parisien, André Wechel. Dans la Gramere de 1562, l’influence de l’imprimerie est perceptible à des détails tels que la présence, pour chaque lettre, de plusieurs figures, selon une distinction faite par les imprimeurs entre majuscules et minuscules, ou dans l’introduction d’une lettre V (nom : Vau, figure : V, v) « suivant l’autorité de Varron et de nos imprimeurs22 ». Il faut noter cette mise sur pied d’égalité, quant à la garantie qu’ils représentent, d’un auteur ancien et d’un imprimeur, à une époque où il n’était pas encore admis de citer un auteur contemporain. Mais dans l’édition de 1572 la présence du modèle imprimé devient constante. Ainsi, à propos du V, Ramus ne se contente plus de renvoyer à l’autorité de l’imprimerie, mais il en détaille les conséquences afin de justifier sa représentation du « son prononcé es premières lettres de ces mots vacation, vertu, viste, vostre, vuide. Nous l’avons figuré ainsi, V, v, pour le séparer de la dernière voyelle u, et Varron très docte Romain la nomme vau, selon sa propriété et vertu. Ces deux lettres ont un grand et fréquent usage en notre langue et partant requerraient bien aussi deux propres caractères tels que nous avons proposés23. » Ramus reprend cette fois explicitement à son compte l’argument typographique.

L’innovation majeure, dans la Grammaire, est l’intrusion d’un mot nouveau, présent dans la citation qui vient d’être faite, et déterminant. Il se glisse à toutes les pages, double les autres désignations de l’unité linguistique et finalement les soumet : celui de caractère. Le caractère se substitue à la lettre comme unité linguistique, il prévaut dans la théorie ramiste du langage. Or le caractère, ou son modèle, c’est tout simplement le petit objet métallique dans la casse du typographe. Pour Ramus, il ne fait pas de doute que la lettre, c’est le caractère. Cela emporte plusieurs conséquences pour lesquelles les théoriciens classiques du langage réfuteront cet axiome.

Ayant reconnu au principe de la grammaire le caractère et non le son, l’écriture, voire la typographie, et non la parole, Ramus bute aussitôt sur une aporie : les sons, la prosodie ou la « prolation » correspondent mal aux caractères et à l’orthographe. Ramus suggère une raison historique à cela : « Les Français voulant écrire par caractères romains les sons de leur parole, [auraient] pris ce qu’ils ont trouvé de plus approchant24. » Mais si le caractère devient l’élément de la langue, une telle incertitude n’est plus acceptable. Il faut une propre figure pour chaque son, et Ramus invente toute une série de caractères pour rendre les diverses valeurs ou puissances de chaque ancienne lettre. Là où il n’y avait qu’une seule figure e, il y aura désormais trois caractères, typographiquement distincts, é, e̡, e pour écrire ainsi : férme̡te ou onéte̡te (fermeté et honnêteté). « Trois voyelles différentes en son et puissance seraient différentes de figures et caractères25. »

Sous l’égide du caractère et la dominance de l’écriture, l’objet de la grammaire se modifie. Il ne s’agit plus de déclarer les propriétés des mots, syllabes et lettres, mais de réaliser, pour chaque signe, la congruence de la marque et de la valeur, de la figure et du son. D’où le projet d’une nouvelle écriture, d’un ensemble de caractères qui conviennent mieux que les romains à la langue française.

On reproche aux grammairiens, dit Ramus, que « les lettres sont inventées pour signifier les paroles mais que c’est ici tout au rebours, et qu’il nous faut entendre les paroles signifiées pour connaître les signes. Par ainsi quand les lettres qui sont les signes, déclareront évidemment sans ambiguïté leur signification, alors nous serons absous de ce blâme, et notre écriture sera aisée aux petits enfants, aux femmes, à toutes nations26. »

Complétant la casse de son imprimeur avec les caractères qui lui paraissent nécessaires pour réaliser la conformité des lettres et des sons, afin que la lecture du texte écrit en français reproduise exactement l’audition des paroles, Ramus déplace donc l’objet de la grammaire depuis une analyse de la langue vers une reconstruction de l’écriture, glissement patent, mais moins vers l’écriture en soi que vers la typographie, puisque Ramus ne propose pas de version chirographique pour les figures qu’il invente, et ne fait jamais mention d’une adaptation possible. Puis il poursuit son livre sur deux colonnes vis-à-vis, l’une en « l’écriture grammairienne », l’autre en « la façon vulgaire », « comme voyez que les imprimeurs font ordinairement les livres translatés en opposant l’original à sa translation27 », l’une en romain, l’autre en italique. Ramus met en œuvre, dans son livre même, les principes dont il recommande l’application générale. La façon vulgaire, c’est l’écriture héritée de la copie, celle qui induit l’imprécision et la falsification ; et l’écriture grammairienne, c’est donc l’original, une écriture propre et proprement typographique pour le temps de l’imprimerie, une écriture qui voudrait en finir avec le manuscrit, le commentaire et leur philosophie du langage pour lui en substituer une autre, plus rigoureuse, où la substance du langage est le caractère, de telle sorte qu’à chaque marque corresponde une valeur et une seule.

Une réédition de la Grammaire fut réalisée en 1587, quinze ans après la mort de Ramus, précédée d’un avis de l’imprimeur, D. Du Val, le successeur d’André Wechel. Il expliquait que le livre n’était plus disponible, mais qu’aucun imprimeur n’acceptait de le rééditer à cause de « la diversité des caractères qu’il lui conviendrait faire tailler » et du coût excessif que cela entraînerait. Or on venait de retrouver dans un coin de l’atelier les caractères nombreux et bizarres qui avaient été dessinés par Ramus. La réimpression de la Grammaire repose sur la bienveillance d’un imprimeur, ou sur sa négligence puisqu’il a omis de fondre un matériel si vite obsolescent. L’anecdote est frappante : elle confirme la dépendance historique, conceptuelle et matérielle, de l’œuvre ramiste par rapport à la typographie ; elle montre en outre le peu de prix qui restait attaché au projet d’une écriture grammairienne, dès avant la fin du XVIe siècle, à moins qu’elle n’illustre surtout l’irréalisme de tels projets : ils se succèdent à un rythme accéléré, ils sont aussitôt dépassés. Tel est le destin de ces rêves.

Arnauld et Lancelot s’en prendront nommément à Ramus et condamneront son rêve d’une réforme de l’écriture28. Selon eux, il est impossible de résoudre par une décision la diversité qui se trouve entre la prononciation et l’écriture, ainsi que « quelques-uns se sont imaginé qu’ils pourraient corriger ce défaut dans les langues vulgaires, en inventant de nouveaux caractères, comme a fait Ramus dans sa Grammaire pour la langue française29 ». En outre, ce ne serait pas souhaitable, car le caractère porte en lui un supplément de sens par rapport au son, la trace de l’histoire de la langue. Arnauld et Lancelot consacrent le divorce de la parole et de l’écriture, qui date du XVIe siècle. Jusqu’alors, elles s’étaient conjuguées dans la copie et la dictée, dans la copie sous la dictée. Ramus, et les autres maniaques des réformes orthographiques, voulurent accorder l’œil à l’oreille, la lettre au son, ils luttèrent contre leur séparation sous le règne de la typographie et tentèrent un ultime effort pour les réconcilier dans le caractère.

Quand le modèle du signe est le caractère mobile, le langage se conçoit comme une combinatoire réglée d’objets matérialisés, dégagée de toute autre détermination. La Grammaire de Ramus fut essentiellement un manuel à l’usage des typographes30.

Arnauld et Lancelot l’avaient bien vu, qui dans le même chapitre où ils citent Ramus, limitent les prouesses de l’impression au jeu du romain et de l’italique, de la majuscule et de la minuscule : différences qui sont utiles pour le sens, mais qui ne changent rien à la prononciation, c’est-à-dire au fond.

Si l’on admet le principe d’une liaison forte entre la théorie ramiste du langage, la plus influente au XVIe et au XVIIe siècle, et l’invention du caractère mobile (liaison qu’il ne faut pas prendre pour une entière dépendance), il convient de nuancer le tableau que Michel Foucault, dans les Mots et les Choses, dressait de l’epistémé du XVIe siècle, où l’on ne discerne pas l’influence du développement de l’imprimerie sur la conception du langage. Sans aller jusqu’à considérer qu’il y eut, avant la fin du XVIe siècle, une rupture ou une coupure, technique ou épistémologique — l’hypothèse n’en est nullement nécessaire —, il faut reconnaître que l’entreprise de Ramus s’accorde mal à la description que Foucault donne de cette époque, toute pénétrée qu’elle serait par la foi en une ressemblance des mots et des choses, en une analogie mystérieuse entre le langage et le monde.

Il y a, traversant le XVIe siècle, un courant de transition, confus et hétérogène, qui ne préfigure pas véritablement, ou alors en négatif, l’âge futur de la représentation, celui de Port-Royal, mais qui, ne croyant plus en une similitude naturelle, énigmatique du signe et du référent, ou jugeant celle-ci illusoire, tente par tous les moyens, quelquefois délirants, de lui substituer et de maintenir une conjonction artificieuse, non du mot et de la chose, mais, pour tout signe, de la valeur et de la marque, de la puissance et du caractère, du son et de la figure. Il s’agit d’un mélange instable et éphémère d’innovation et de réaction, bientôt évanoui et tombé dans l’oubli, entre deux panoramas contrastés.

Ramus est un représentant exemplaire de ce régime transitoire, ce qui explique aussi le peu de cas fait de lui. Il appartient certes au XVIe siècle, mais sur un nombre important de points, il rompt avec son epistémé, telle du moins que Michel Foucault l’analyse. En ce qui concerne Ramus, il est imprécis de dire que « le langage [réside] du côté du monde, parmi les plantes, les herbes, les pierres et les animaux », ou qu’il « doit être étudié lui-même comme une chose de la nature31 ». Lorsque Ramus divise sa Grammaire en deux parties, l’étymologie, « qui déclare les propriétés des lettres, syllabes et mots32 », et la syntaxe, qui « enseigne le bâtiment des mots entre eux par leur propriété, et presque seulement en convenance et mutuelle communion des propriétés33 », les propriétés dont il est question ne sont ni naturelles ni intrinsèques ; ce sont plutôt des modalités de l’existence des éléments, elles-mêmes susceptibles de se modifier. Ramus propose d’ailleurs leur réorganisation arbitraire et artificielle. Les propriétés sont-elles « déposées » dans les lettres, sont-elles « des vertus qui les rapprochent et les disjoignent, exactement comme dans le monde les marques s’opposent ou s’attirent mutuellement les unes les autres34 » ? Non, l’analogie n’est pas celle-là. Les lettres se groupent en syllabes et les syllabes en mots, comme les types mobiles s’arrangent dans l’espace, sous l’action de l’imprimeur. Certes il s’agit encore d’analogie, certes Ramus privilégie absolument l’écriture dans le langage. Mais l’écriture n’est plus celle des choses, ou alors de ces choses manufacturées que sont les caractères. La métaphore spatiale de l’écriture vaut encore. Mais elle ne renvoie plus au monde, à la prose du monde, elle renvoie au volume imprimé.

Car une nouvelle pratique du langage est advenue, une production de sens selon un procès qui n’a plus pour modèle la parole ou l’écriture, divine, humaine ou naturelle. Imprimer, c’est produire sur un support une empreinte. Et quand le modèle du signe est celui-là, ni directement ni nécessairement linguistique, il s’agit déjà d’une théorie de la représentation à laquelle ne manque, pour qu’elle se déclare, que de se dégager d’une conception de la signification par analogie. Tout le régime transitoire de l’écriture du XVIe siècle est contenu dans cet écart, dans l’avance de la catégorie du signe sur celle de la signification. Le signe en est déjà à représenter. Mais représenter quoi ? C’est là tout le problème, que Ramus évite de poser en recherchant la meilleure représentation possible, l’adéquation, la conjonction du caractère et du son, sans jamais s’interroger sur la référence ou sur la signification. En l’absence d’une telle réflexion, le signe, par une analogie qui n’a plus de fondement essentiel ni naturel, veut dire tout et n’importe quoi. Le propre du signe est au XVIe siècle l’artifice.

V. 11. L’emblème

Avec la Renaissance, une espèce inédite du signe fit son apparition. Elle s’oppose point par point à sa variété médiévale, conçue sur le modèle de l’allégorie biblique. C’est l’emblème.

L’allégorie supposait un rapport stable entre le signifiant et le signifié, un fondement du signe, une identité originelle, dans un logos, entre sermo et ratio. L’emblème perd la foi en une intelligibilité propre, mais jamais sûre, toujours insaisissable, du signe. Toute la problématique de l’allégorie était celle de son déchiffrement, comme d’un mystère dont la lecture aurait eu la faculté de pénétrer le sens : Intus legere, c’était la démarche du discours patristique. L’emblème dénonce la tradition qui s’attache à interpréter le signe, c’est-à-dire à faire lever son sens comme une essence qu’il contiendrait. L’allégorie était divine, déposée par Dieu à l’intention des hommes, dans la Bible et dans le monde, l’emblème sera pleinement humain. L’allégorie était naturelle — ou surnaturelle : elle avait une nature, une substance —, l’emblème sera artificiel, toujours accidentel. L’allégorie prétendait à un sens intrinsèque, originel, l’emblème ne revendiquera aucun sens préalable à sa confection. Le signifiant allégorique se donnait à voir tout en cachant du signifié en réserve et en désignant son existence, le signifiant emblématique sera tout vu, il n’aura de signifié que virtuel. L’allégorie s’interprétait — elle était à défaire ; la lire, c’était la pénétrer, pratiquer une lectio rerum, une leçon de choses —, l’emblème s’inventera, il sera à faire ; le produire, ce sera en sortir, fabriquer. Les interprétants de l’allégorie se donnaient pour vrais, pour authentiques, fondés par une ressemblance ou une identité à la ratio originelle, les interprétants de l’emblème s’annonceront d’entrée de jeu comme fictifs, vraisemblables, mais authentifiés par l’invention.

Bref, l’emblème diffère avant tout de l’allégorie par l’immédiateté et par l’actualité de sa production : c’est un signe sans histoire ; à chaque fois, sa raison, sa signification est à produire comme si de rien n’était. Alors que le signe linguistique désigne le particulier à travers le général, alors que l’allégorie désigne le général à travers le particulier, l’emblème rapporte le particulier au particulier, sans différence d’extension entre ses relata : l’un est coextensif à l’autre, propre à l’autre. C’est pourquoi l’emblème se rattache à l’image de mémoire, à l’impresa que Bacon appellera aussi emblème et qui relie également deux particuliers, un concept intellectuel et une image sensible. L’emblème, comme l’image de mémoire, est un signe transitoire, toujours révisable en fonction de son adéquation au particulier. Aussi l’emblème ne se détache-t-il pas toujours autant de la mémoire et des sens que ne prétendait le faire l’exemple de Ramus. Toutefois, alors que l’image de mémoire s’intègre, au XVIe siècle, à une tradition mystique et hermétique, devient talisman, clef magique d’une connaissance universelle, clavis universalis, et ne correspond plus de ce fait à une relation du particulier au particulier (ainsi chez Bruno qui appelait Ramus, « l’archi-pédant de France »), l’emblème, lui, n’a aucune prétention à l’occultisme ni à l’efficacité magique. Au contraire du sceau de Bruno, il vise la transparence et l’immédiateté. L’emblème est un signe qui rejoue, qui répète toujours, qui parodie aussi, la scène de l’origine ; son origine est là, tangible, explicite, alors que l’allégorie était le signe dont l’origine, mythique, absente et inconnue, était au fond à découvrir. L’emblème, tout pris qu’il demeure dans la question de l’origine, ne se sépare donc pas vraiment ni franchement de l’allégorie. Il s’oppose à elle comme l’envers à l’endroit, il conserve le même référent. Insatisfait des signes disponibles, il en forge de nouveaux. Au fondement de l’allégorie, peut-être parfait mais dont la recherche était toujours déçue, comme s’il était un abîme infondé, l’emblème substitue une ratio contingente mais toujours suffisante, établie : l’artefact du moins est fiable si le modèle ne l’était, il exhibe la convenance du signifiant et du signifié que l’allégorie postulait, comme Thomas demandait à voir pour croire.

Sans doute l’emblème représente-t-il une sorte de combat d’arrière-garde pour maintenir encore l’idéal d’une adéquation de la valeur et de la marque, de même que Ramus imaginait envers et contre la langue une identité de la puissance et du caractère, du son et de la figure : l’emblème est un signe inventé pour remédier au défaut de l’allégorie et, partant, il nie aussi que le fondement du signe soit toujours indécidable sinon arbitraire.

La transparence, sur laquelle parie l’emblème, entre le signifiant et le signifié, entre l’objet et l’idée, ne passerait pas par le langage, laisserait de côté le discours. Son modèle est une image, un dessin, une forme synthétique à laquelle il fait correspondre le sens le plus approprié, à savoir celui qu’il désire : au signifiant son signifié, et réciproquement. Au texte une image, et à l’image un texte, une légende, non pas ce qui serait à lire dans l’image — l’image n’a pas de sens propre — mais une fiction assortie, une devise.

La vogue des emblèmes, qui connut une tardive reconnaissance institutionnelle dans la création, en 1663, de l’Académie des inscriptions et des médailles, s’était lancée en Italie, dans la seconde moitié du XVe siècle, par une interrogation sur les dessins qui se trouvaient au verso des médailles romaines, et sur les hiéroglyphes égyptiens au flanc des obélisques de Rome, deux sortes d’images qui jusque-là n’avaient pas éveillé de curiosité, des signes qui, a priori, ne font pas sens, où rien ne dit qu’il y ait sens à chercher, qu’ils renfermeraient. La grande question de l’écriture égyptienne, amorce de la réflexion sur l’écriture, qui sera celle du XVIIe siècle, s’était posée dès les débuts de la Renaissance, et sa première retombée avait été ce nouveau signe, l’emblème, qui fonctionnait suivant le rapport entre l’objet et l’idée présumé être celui du hiéroglyphe, figuratif ou idéogrammatique, c’est-à-dire graphique et jamais phonétique35. Sans doute faudrait-il discerner dans le projet ramiste d’une écriture grammairienne une influence des hiéroglyphes et de la conception emblématique du signe.

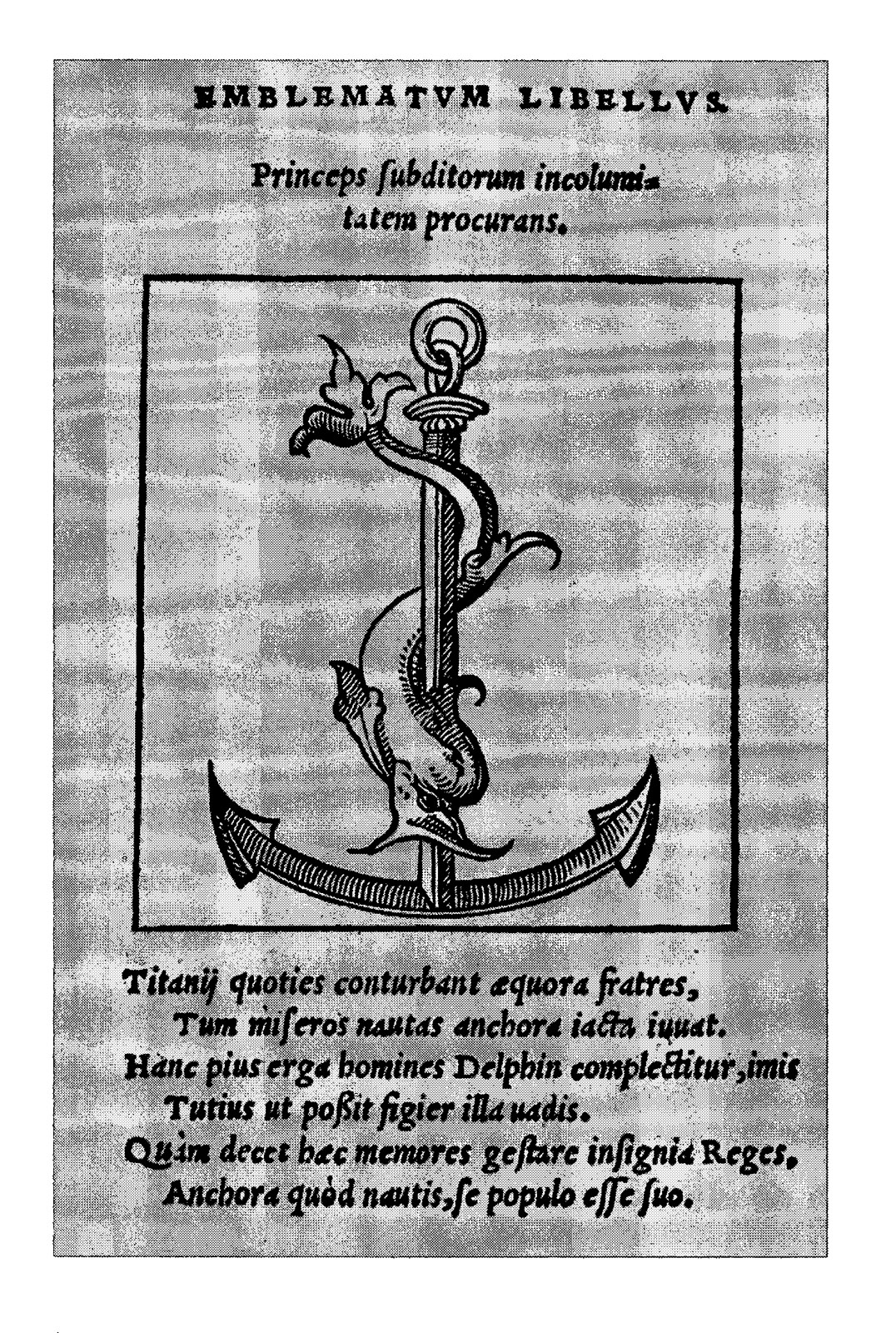

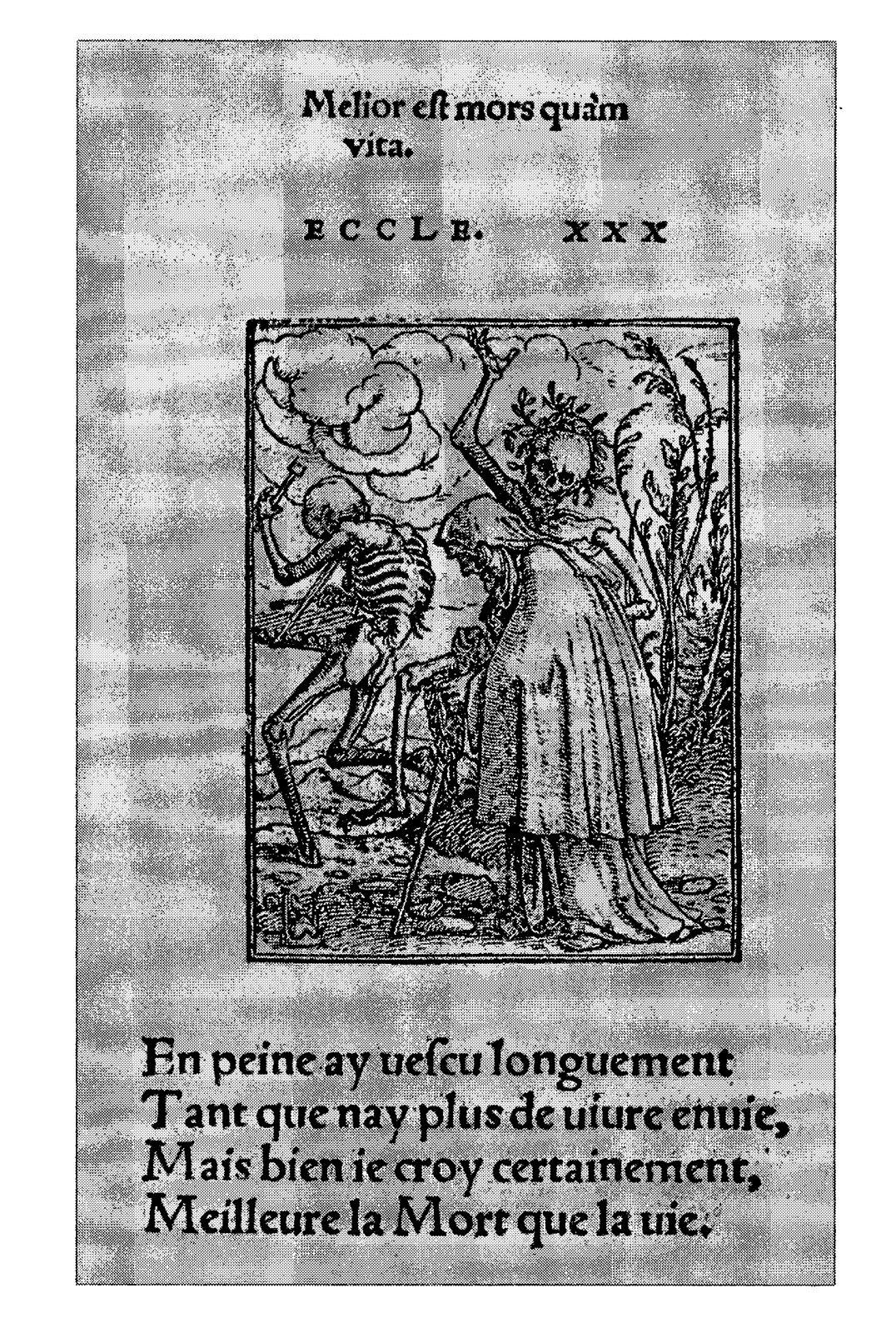

L’emblème, signe nouveau et à la mode, suscita sa propre forme de circulation : les recueils d’emblèmes qui, grâce à l’imprimerie, connurent un vif succès au XVIe et au XVIIe siècle36. Ils furent parmi les livres aux plus forts tirages. Le premier du genre, les Emblemata d’Andrea Alciati (p. 263), publié à Augsbourg en 1531, puis à Paris en 1534, maintes fois traduit et imprimé, contenait cent gravures, chacune accompagnée d’une épigramme37. Le genre, à son modèle, se fixa sur le nombre cent : « Cent Emblemes garnys de cent figures », comme l’annonce le sous-titre redondant de l’Hecatomgraphie, « C’est à dire les descriptions de cent figures et hystoires, contenantes plusieurs Appophtegmes, Proverbes, Sentences et dits tant des Anciens et des modernes. » Il faut noter la présence, qui deviendra obligée, de toutes les formes de la citation — la liste est exhaustive — dans le livre d’emblèmes.

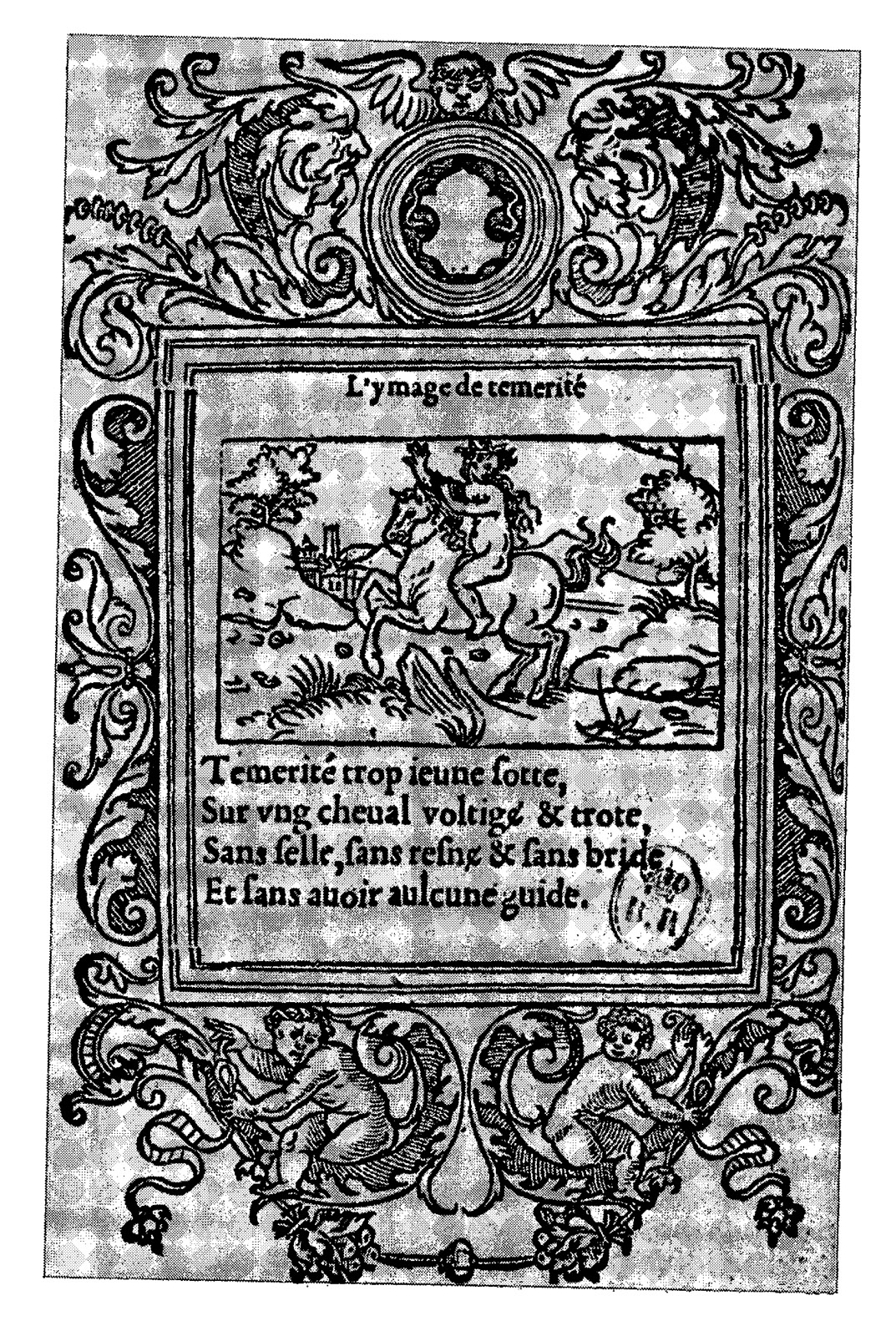

Les deux recueils les plus fameux en France furent le Theatre des bons engins38 dont le titre même contient toutes les déterminations de l’emblème (engin : machine, artefact, invention ingénieuse ; théâtre : mise en scène, exhibition), et cette Hecatomgraphie (p. 265) donc la préface reprend la thèse de l’origine hiéroglyphique de l’emblème :

« Chascune hystoire est d’ymage illustrée

Affin que soit plus clairement monstrée

L’invention, et la rendre autenticque

Qu’on peult nommer lettre hierogliphicque

Comme jadis faisoient les anciens

Et entre tous les vieux Egyptiens

Qui denotoient vice ou vertu honneste

Par ung oiseau, ung poisson, une beste,

Ainsi ay faict, affin que l’œil choisisse

Vertu tant belle et delaisse le vice39. »

La mise en pages de l’Hecatomgraphie (p. 265) est plus élaborée que ne l’était celle des Emblemata d’Alciati (p. 263), et elle comprend plus d’éléments : sur la page de gauche et de haut en bas, un titre, un dessin (une gravure sur bois) et une épigramme (un quatrain), le tout entouré d’une décoration non figurative ; et sur la page de droite, un développement moral. Quel est, de tous ces éléments, l’emblème ? Ce n’est pas, ou pas seulement, la figure. L’emblème comprend une image, il ne s’identifie pas à elle. Aucun des éléments ne peut être séparé des autres, ne se définit hors de l’ensemble. L’emblème est le tout, la mise en pages elle-même, la configuration ou la disposition, la rencontre des diverses pièces : l’emblème ne tient jamais en un seul signe, il est le jeu de deux ou plusieurs graphismes, plusieurs graphismes de concert40.

V. 12. La marque d’imprimeur

L’invention de l’emblème, nouvelle variété du signe, et celle du caractère mobile furent contemporaines. La mode de l’emblème fut le fait du livre. Faut-il s’arrêter à ce constat ? N’y aurait-il pas entre l’emblème et la typographie une correspondance étroite, qui ne s’épuiserait pas dans la simultanéité de leur naissance et le parallélisme de leur développement ? Les deux phénomènes sont liés, ils forment un couple insécable dans son avènement historique. Un tiers terme où se rejoignent le propre de l’emblème et celui de la typographie permet de le comprendre : c’est la marque d’imprimeur41.

Sa fonction économique est première : se répétant sur tous les livres sortis d’un atelier, elle procure à l’imprimeur un avantage commercial ou publicitaire sur le marché. Elle est un signe distinctif, une signature, d’autant plus qu’elle s’inscrit sur la page de titre, elle aussi reproduite selon le même modèle pour tous les ouvrages de l’imprimeur. Bref, son statut est typiquement celui d’une marque de fabrique et son rôle dans le commerce est, aujourd’hui encore, assuré par la couverture du livre, distincte pour chaque maison d’édition et représentative d’un certain produit, d’une certaine qualité dont elle se porte garante.

Deux sortes de signe s’offraient initialement aux imprimeurs, entre lesquels choisir pour instituer leur marque, deux signes médiévaux par leur origine, et habituellement consacrés à de tels usages.

Le premier est la marque de commerce que le marchand apposait sur le matériel nécessaire à sa pratique, et qui devait lui être retourné par le client après usage (ce qui s’appelle aujourd’hui la consigne). C’est un graphisme, lettre, initiale, chiffre ou matricule, un repère disposé pour la reconnaissance, sans vocation publicitaire. Il figurait principalement sur les contenants. Le livre, sous l’étiquette d’un titre et avec l’inventaire d’une table des matières, peut être considéré comme tel. Mais les premiers imprimeurs dédaignèrent le modèle de la griffe, sans doute parce qu’elle était trop vulgaire pour convenir au livre. Ils lui préférèrent un signe plus noble, et lui aussi existant : l’armoirie ou le blason. Un blason servit de marque sur les premiers livres.

Mais bientôt, dès avant la fin du XVe siècle, le blason, parce qu’il était trop évocateur du moyen âge, fut abandonné par les imprimeurs, qui avaient la prétention de participer à la Renaissance. Ils lui substituèrent un autre signe, un signe sans tache et sans passé qui satisfaisait aux exigences de l’esprit nouveau car il était dépourvu d’associations indignes avec la marque de commerce ou le blason gothique. Au XVIe siècle, la marque de l’imprimeur se présente de manière systématique sous la forme de l’emblème. A la première page du livre, l’emblème et le caractère s’unissent en un assemblage inédit.

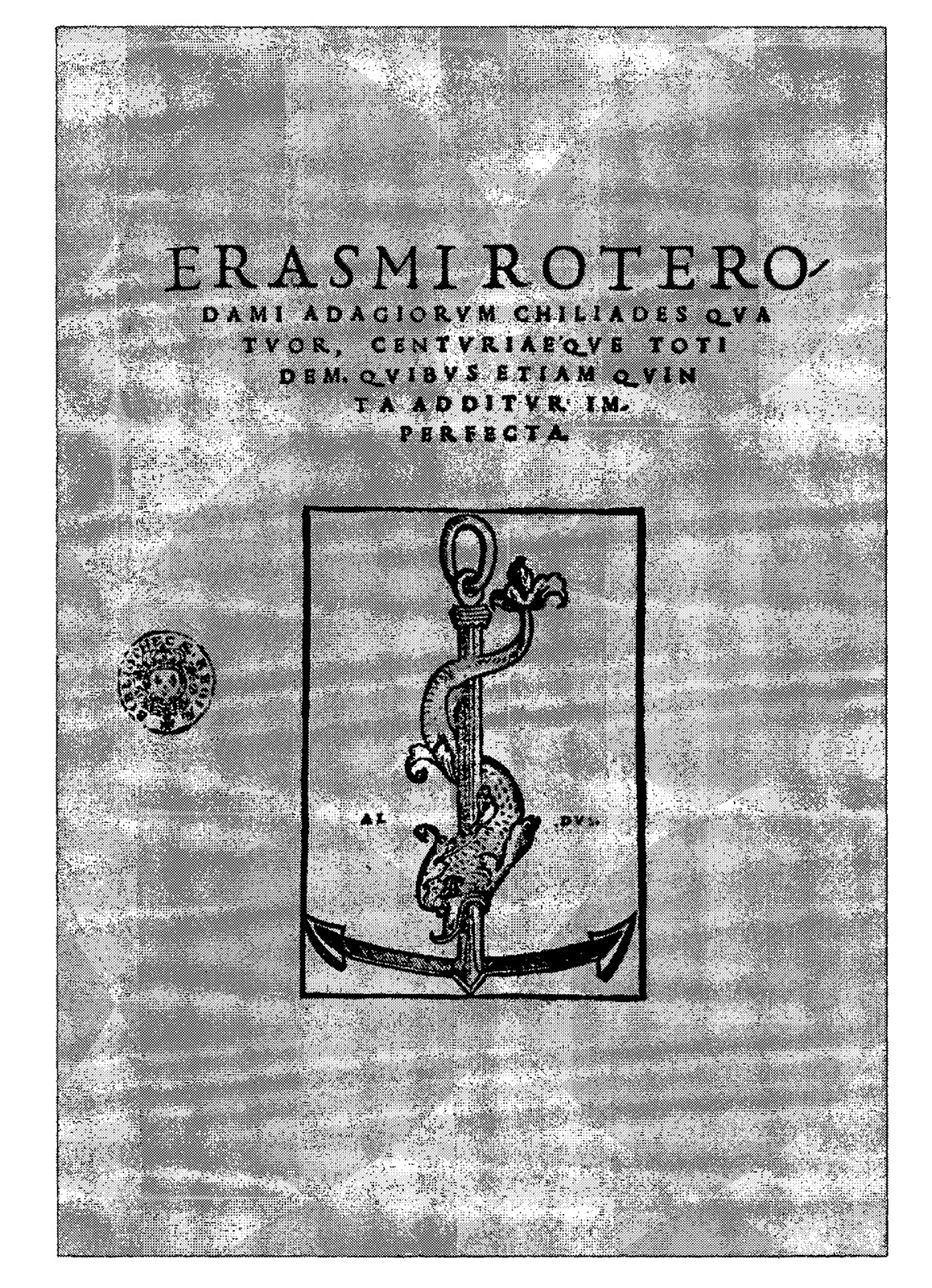

Alde Manuce imprimeur à Venise, l’un de ceux qui furent le plus mêlés aux cercles humanistes et qui, en 1501, avait introduit l’italique (imitation d’une écriture manuscrite de la chancellerie romaine), fut l’un des premiers à choisir son emblème (p. 271). A partir de 1502, ses livres parurent sous le signe, qui devint fameux, du dauphin s’enroulant autour de la verge d’une ancre ; cet emblème, comme il se doit, avait été emprunté au verso d’une médaille romaine datant de Vespasien. Mais quel en était le sens, quelle idée évoquait cette image ? Ce n’est pas en effet la seule qualité de pièce rapportée qui constitue l’emblème, même si c’en est l’étymologie, mais qu’il soit la représentation appropriée d’une idée, d’un sens. Or c’est bien le cas pour l’ancre et le dauphin d’Aide Manuce : ils font un emblème, parce qu’on peut leur associer une devise qui leur soit équivalente, substituable. Érasme la donnera42.

Une autre marque d’imprimeur, qui illustre au mieux la démarche emblématique, est celle de Gilles Corrozet, auteur de l’Hecatomgraphie ainsi que d’un autre recueil d’emblèmes dont il sera question, les Simulachres et Historiées Faces de la Mort. Il choisit pour marque, par un jeu sur son propre nom — cor-rozé —, une main étendue tenant un cœur avec au milieu une rose épanouie, et il la souligna de cette devise : In corde prudentis revivescit sapientia43. Cet assemblage artificiel démontre bien la configuration spécifique de l’emblème, l’équivalence de l’image comme signe à toute une proposition, à une idée.

L’emblème, si l’une de ses premières fonctions fut celle de marque d’imprimeur, est un signe économique. Il s’intègre à une circulation, tel un titre de propriété. L’imprimeur est le propriétaire du texte qu’il publie. Le manuscrit lui a été cédé par un auteur ; il détient le droit de le reproduire. Les premières mesures juridiques concernant le livre (un acte de réglementation pris par François Ier en 1529 et l’ordonnance de Moulins qui fixa en 1566 le régime des Privilèges d’imprimeur44) auront pour seul objet la sauvegarde des droits de l’éditeur contre la reproduction. Le signe de l’acheteur d’un exemplaire du livre, de celui qui n’en a que l’usufruit, une possession restreinte à l’usage immédiat, est ajouté à la main par un dessinateur. C’est le plus souvent un blason, survivance de l’âge de la copie. La rencontre de la marque d’imprimeur (un emblème) et de l’ex-libris (un blason), signes concurrents qui représentent deux propriétés contradictoires, suffit à signaler un changement dans l’institution du texte.

V. 13. L’adage

En 1500 fut imprimé à Paris, chez Jean Philippe, un tout petit livre. Il représente un enjeu majeur dans l’histoire de la citation comme forme de production de sens. En lui, convergent tous les paramètres qui déterminent une rupture dans la pratique de la lecture et de l’écriture dès le début du XVIe siècle. Ce livre, dans lequel se retrouvent et se coordonnent tous les problèmes que posent la relève de la copie, du commentaire et de l’auctoritas, par l’imprimerie, l’exemple et l’emblème, est le premier recueil des Adages d’Érasme.

Pourquoi est-il capital ?

— D’abord, et par une circonstance formelle mais qui n’est pas fortuite — elle fut une condition de la possibilité du livre —, il fut l’un des premiers sinon le premier livre de la seconde génération du caractère romain à Paris. On le sait, après de brefs débuts en romain vers 1470, l’expansion initiale de l’imprimerie s’est effectuée en caractères gothiques, avec des ouvrages de théologie. En 1500, il y eut un retour au romain, qui fut définitivement adopté vers 1525. Cela montre l’étroite dépendance entre le renouveau du caractère romain, qui correspond au véritable début de l’imprimerie, et la parution des Adages d’Érasme. Il n’est pas excessif de dire que c’est le premier livre d’un nouvel univers de discours.

— Il est un des premiers recueils de proverbes latins — et grecs, dans une moindre mesure, car Érasme n’avait pas encore, à cette date, une bonne connaissance du grec ; il est même presque le premier, le Proverbiorum libellus de Polydore Vergil ayant été publié en 1498, sans qu’Érasme, semble-t-il, en ait eu connaissance. La coïncidence n’est que plus significative de l’existence d’une demande effective pour de tels ouvrages.

Les Adagiorum collectanea d’Érasme forment un mince volume : il ne contient que huit cent dix-huit proverbes dans le désordre, sans introduction ni table des matières. C’est donc un ouvrage peu maniable qui, s’il n’avait été suivi de plusieurs éditions qui l’améliorèrent, n’aurait pas plus retenu l’attention que le recueil de Polydore Vergil. Il l’aurait pourtant mérité car son projet était ambitieux : il consistait moins à énoncer une série de proverbes qu’à fournir, pour chacun d’entre eux, le plus grand nombre possible de références dans les textes anciens, à citer les auteurs chez lesquels le proverbe apparaît, sous une forme ou sous une autre. Tout autant qu’un recueil de proverbes, le livre d’Érasme est un recueil de sources, ou de citations. Chaque proverbe commande l’ensemble des citations antiques où il se trouve, lui-même ou l’idée qu’il contient. C’est pourquoi, entre le proverbe et les citations, figurait une explication de l’idée ou du sens du proverbe qui avait valeur de définition, de ratio philosophica.

Il convient de se demander quelles sont les relations entre ces trois entités (le proverbe, la définition et la citation), et quelle nécessité il peut bien y avoir à indiquer, pour chaque proverbe, une série d’emplois et de références. Cet arrangement fait songer aux gloses marginales ou interlinéaires de la scolastique, ou aux manuels de prédication, regorgeant d’exempla. Le recueil d’Érasme et la compilation médiévale se ressemblent, parce qu’ils sont à l’inverse l’un de l’autre. Leur rapport est le même que celui de l’allégorie et de l’emblème. Dans la glose, figuraient auprès d’un passage de la Bible les citations des Pères qui l’avaient commenté, les interprétations de l’allégorie qu’ils avaient suggérées : elles se posaient comme autant de sens du signe, des vérités. Mais la relation, dans les Adages d’Érasme, entre le texte et les citations, est toute différente, elle est orientée en sens contraire, de la citation vers l’adage. L’adage, non plus assertion péremptoire et rédemptoire, non plus vérité révélée ou émission d’une voix divine45, est rapporté à des occurrences particulières et séculières. C’est le retour au texte, et à la diversité des textes, qui relativise l’auctoritas. Alors que l’allégorie ou le signe biblique consacrait les auctoritates comme absolus de sens, les citations désacralisent l’adage en le ramenant à des origines circonstancielles. Ce qui fait l’adage, ce qui lui donne titre à figurer dans la collection, c’est l’ensemble des citations qui l’étayent, sans que l’un des deux éléments, adage ou citation, détienne une quelconque transcendance. L’adage entretient avec la citation la même relation que l’emblème avec la devise (figura et dictum) ; il est un signe caractérisé par la convenance artificielle et conditionnelle de l’objet à l’idée. De même qu’il n’y a pas d’emblème sans devise ni explication, l’adage est la représentation appropriée d’un sens, parce que toute une série de citations ou de références sont produites et montrent la nécessité de leur rapport : la définition d’Érasme le rend explicite. L’adage est nécessaire parce qu’il est congruent, et quand il l’est : c’est un quantum de sens. En tant que tel, il est relatif.

Du bref volume des Adagiorum collectanea de 1500, Érasme reprit le projet en lui donnant plus d’ampleur. En 1508 fut imprimé à Venise, chez Aide Manuce, une nouvelle édition qui n’a plus grand-chose en commun avec la première, sinon que les proverbes de celle-ci s’y retrouvent noyés. Dans les Adagiorum chiliades, ils sont plus de trois mille. Le livre est augmenté de deux tables, l’une selon l’ordre alphabétique des proverbes, l’autre selon les matières, et d’une longue introduction méthodologique. Elle s’ouvre sur cette question : Quid sit paroemia ? Qu’est-ce que le proverbe, l’adage ? Après l’avoir comparé à la gnômé et à la sententia, à l’énigme, à la parabole et à l’auctoritas, après avoir conclu qu’il ne s’identifiait à aucune de ces notions périmées, Érasme le définit ainsi : paroemia est celebre dictumn, scita quapiam novitate insigne, une parole fameuse, connue ou remarquable par son caractère inattendu. Bien qu’elle évoque la nouveauté, celle de l’emblème toujours inédit, la définition ne rend guère compte de l’originalité de l’approche d’Érasme.

Car tout n’a pas encore été dit de l’analogie entre l’adage et l’emblème. Les deux couples que forment l’emblème et la devise, l’adage et la citation, sont proportionnels : la devise est à l’emblème ce que la citation est à l’adage. L’adage et l’emblème se qualifient de la même manière, de ce qu’ils équivalent respectivement à une citation ou à une devise et qu’ils les comprennent, de ce qu’ils représentent avec pertinence une idée. Mais les deux couples ne sont pas seulement parallèles et proportionnels, ou plutôt, parce qu’ils le sont, ils peuvent se nouer plus étroitement encore : l’adage est susceptible de faire office de devise, de s’identifier lui-même à une devise. C’est d’ailleurs le cas le plus répandu, que la devise soit un adage, et dictum est leur nom commun. Alors les deux couples fusionnent, tous les termes s’enchaînent, ils font une série de production de signes :

Une telle situation se réalise à merveille lorsque, dans son recueil, Érasme aborde l’adage mille un, Chilias secunda, Proverbium unum : Festina lente. Pour le définir, Érasme l’associe à la marque même de son imprimeur, Aide Manuce, et explique cette relation (p. 271). Le dauphin, c’est la vitesse, la hâte, et l’ancre, la stabilité, la fermeté. Le dauphin s’enroule autour de la verge de l’ancre, l’ancre et le dauphin s’enchevêtrent, comme le sujet et le prédicat dans le plus petit logos que reconnaissait Platon, et ils composent une phrase, un mot d’ordre : hâte-toi lentement. L’idée de l’emblème est une idée complexe puisque à la différence du mot, il n’est pas le signe d’une chose mais de toute une proposition. Il équivaut dans ce cas à un hiéroglyphe, ou à ce qu’on supposait alors du hiéroglyphe quant à son rapport à l’idée.

Ici, il y a deux couples objet-idée : pour le premier, l’emblème est l’objet et la devise, l’idée ; pour le second, l’adage est l’objet, et la citation, l’idée. Érasme identifie l’idée du premier couple et l’objet du second, qui devient ainsi le moyen terme d’une série : emblème, devise adage, citation. Ce sont aussi trois interprétants successifs d’un même sens. Mais c’est là inverser le procès de l’invention qui parcourt la chaîne en sens contraire, de la citation à l’emblème qui lui convient, par l’intermédiaire de l’adage. Érasme ne se livre pas à une lecture ou à une interprétation de la marque de son imprimeur, il ne dit pas que cette marque signifie festina lente, ou plutôt signifie (représente) la même idée que signifie (représente) à son niveau (celui de l’adage et non plus celui de l’emblème) festina lente. Ce qu’il dit, c’est que l’emblème approprié à l’adage festina lente serait celui de l’ancre et du dauphin : ce faisant, il l’invente, il le trouve comme un objet perdu car l’emblème est à chaque fois original, aucune prescription ne pèse sur lui. On invente toujours l’emblème qui convient à telle idée : il est une figure d’institution immédiate, la dernière tentative pour constituer un système de signes bien fondé. Et la lecture est aussi une invention d’emblèmes, tout le contraire de la lectio divina46.

V. 14. Érasme et holbein

Une troisième édition des Adages parut en 1513 à Bâle, chez l’imprimeur Jean Froben, suivie deux ans plus tard d’une seconde édition, sortie des mêmes presses, de l’Éloge de la folie, qui avait d’abord été édité en 1511 à Paris. Froben avait alors pour employé le jeune Hans Holbein, âgé de moins de vingt ans : il dessine des titres, des incipit, des lettrines, des bordures de pages, en particulier pour les deux ouvrages d’Érasme.

La présence de Holbein auprès d’Érasme dans un travail sur le livre vaut d’être notée. Tous deux ont participé de près, parfois ensemble, au développement de l’imprimerie. Leur collaboration, si elle fut occasionnelle et fortuite, eut aussitôt des effets, dont celui-ci : Holbein remplit les marges de son exemplaire personnel de l’Éloge de la folie d’une foule de petits dessins. Que sont ces dessins ? La première réponse est qu’ils sont tout simplement des illustrations. Mais l’illustration du livre est à l’époque un procédé discrédité par sa trop grande affinité au moyen âge. Le livre illustré meurt avec l’imprimerie, en tant que texte accompagné de hors-texte représentant certaines scènes narrées — plusieurs siècles passeront avant qu’il ressuscite —, et, à l’illustration, se substitue la décoration ornementale de la page, rarement figurative. La page imprimée est sa propre image. Texte et image ne sont plus séparés, ils se conjoignent sur la même page dans un type particulier de signe, encore l’emblème tant il est vrai que la seule image recevable dans un livre est emblématique, ainsi que dans le recueil d’Alciati et dans sa succession. L’emblème n’est pas une illustration ni un hors-texte : il est du texte à part entière, un signe qui satisfait au régime général du signe comme caractère mobile.