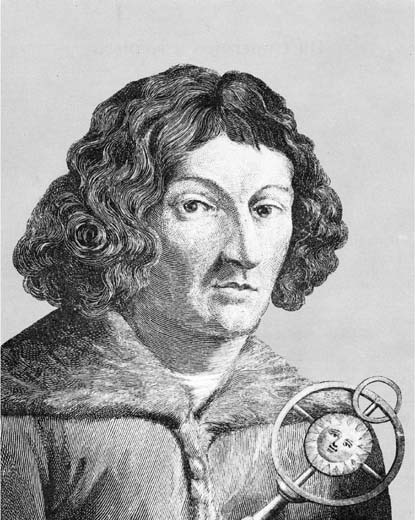

Niccolò Copernico (1473 - 1543)

Caro lettore,

se è l’una, se il cielo è limpido e se non hai niente da fare, invece di rintanarti in casa a vedere il telegiornale, sali un attimo in terrazzo e mettiti a guardare il Sole. Prova per qualche attimo a calarti nei panni di Claudio Tolomeo, a immaginare di vivere nel II secolo d.C., e di dover stabilire se sei tu che stai girando intorno al Sole o se è il Sole che sta girando intorno a te.

Il quesito, diciamolo subito, non è facile. Per rendersene conto basta stare seduti su un treno, in una stazione qualsiasi, e chiedersi se sia il nostro treno che si sta muovendo o se è quello che ci sta accanto. Lui, Tolomeo, optò per la seconda soluzione, e prima di lui Ipparco e Aristotele avevano ipotizzato un mondo formato da sfere concentriche con al centro la Terra e con all’esterno un girotondo di stelle. Questo Universo, però, pur essendo di dimensioni enormi, non era infinito, dal momento che, sempre a detta di Aristotele, l’infinito non è un luogo ma un’idea.

I primi dubbi, piuttosto, sorsero quando ci si accorse che le traiettorie dei pianeti, col passare degli anni, non erano sempre le stesse. Qualcuno, allora, cominciò a sospettare che anche la Terra dovesse muoversi. E fu così che, pensando e ripensando, si arrivò a Niccolò Copernico (1473-1543).

All’epoca fare l’astronomo o fare l’astrologo era lo stesso mestiere, e comunque tutti e due lavoravano al servizio del Principe. Mettevano giù ogni mattina gli oroscopi, e li facevano quanto più favorevoli fosse possibile, nella speranza di avere lauti compensi dal proprio datore di lavoro il giorno in cui li avessero azzeccati. Copernico, invece, non era un astrologo, era una persona seria e soprattutto un matematico. Direi quasi un ingegnere.

Nato a Torun, in Polonia, sulle rive della Vistola, si chiamava Nikolaj Kopernik. Aveva studiato a Cracovia, Roma, Padova, Bologna e Ferrara. Appena avuta l’intuizione che al centro dell’Universo non ci fosse la Terra ma il Sole, ci scrisse sopra un saggio intitolato De revolutionibus orbium coelestium. Tuttavia si guardò bene dal mostrarlo in giro.

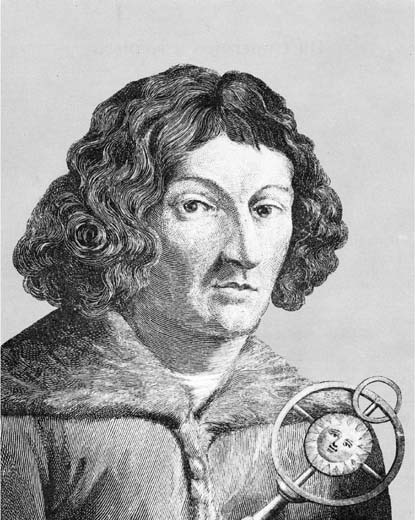

Niccolò Copernico (1473 - 1543)

A quei tempi sostenere che la Terra era solo uno dei tanti pianeti che giravano intorno al Sole poteva essere pericoloso: equivaleva a dire che Gesù era nato in periferia. Copernico, quindi, nascose il manoscritto a casa sua, in un ripostiglio segreto scavato dentro una parete, e non lo mostrò a nessuno. «Mi comporto» diceva «come gli allievi di Pitagora che conoscevano i segreti della natura ma che non li confidavano agli estranei.» Finché un bel giorno un suo discepolo, un certo Joachim Rhetycus, professore dell’Università di Wittenberg, lo convinse a fargli leggere il trattato. Dopodiché, tempo un mese, questi lo consegnò alle stampe. Si racconta che Copernico, non appena vide il suo De revolutionibus stampato, in caratteri gotici, ebbe un infarto e morì. Era il 1543.

La scoperta di Copernico, oltre a sconvolgere l’astronomia, sconvolse anche la filosofia e la teologia. Molti sollevarono obiezioni del tipo: «Ma se la Terra ruota da ovest a est, un sasso lanciato in aria dovrebbe ricadere un pochino più in là, verso ovest». Oppure: «Ma se la Terra gira su se stessa, si dovrebbe avvertire un vento continuo che gira in senso contrario». Insomma, esistevano dei dubbi.

Le opposizioni maggiori, però, arrivarono dagli ambienti ecclesiastici. A dichiararsi sostenitori della teoria eliocentrica si correva il rischio di essere scomunicati, tanto è vero che lo stesso Copernico si era premunito scrivendo una lunga premessa al trattato e dedicandola al Papa. In essa lo scienziato confessò di aver pubblicato il libro solo dietro le insistenze degli amici, e che, comunque, non era stato il primo a trattare il tema: l’argomento era stato già anticipato dai pitagorici e da Eraclide Pontico. Ebbe anche l’appoggio di un teologo luterano, tale Andrea Osiander, che per limitare i rischi della pubblicazione disse che quelle di Copernico non erano teorie ma ipotesi matematiche.

Ecco qui di seguito, opportunamente sintetizzato, il brano con cui inizia il De revolutionibus orbium coelestium:

Al Santissimo Paolo III Sommo Pontefice, avendo a lungo meditato tra me e me sui moti delle sfere celesti, ho letto quanti più libri possibili sull’argomento. In tal modo avrei scoperto che sia Cicerone che Niceto avevano intuito i medesimi movimenti, e che perfino Plutarco e altri maestri, quali Filolao, Eraclide Pontico ed Ecfanto pitagorico, avevano immaginato la Terra, infilata in un asse, mentre ruotava su se stessa da occidente a oriente.

La rivoluzione copernicana coinvolse nel corso dei secoli un po’ tutti gli intellettuali italiani, e tra questi anche Giacomo Leopardi. Il poeta, in una delle sue Operette morali, immagina che il Sole e Copernico si siano incontrati in Paradiso e che il Sole abbia confessato all’astronomo di essere stufo di girare tutti i giorni intorno alla Terra. Al che Copernico gli avrebbe chiesto di non dirlo a nessuno, anche perché le conseguenze fisiche e metafisiche sarebbero state enormi.