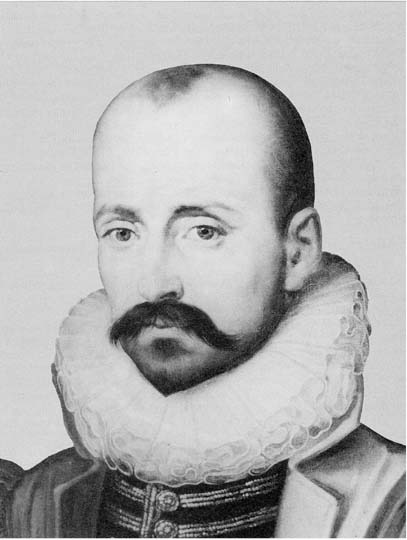

Michel de Montaigne (1533 - 1592)

Michel de Montaigne (1533-1592) è davvero bravo. I suoi libri si riescono addirittura a leggere. Non sono allegri, certo, ma si capiscono sempre, dalla prima all’ultima parola. Il titolo del suo libro più noto, Saggi, sta a indicare quali sono le sue vere intenzioni, quelle, cioè, di «saggiare» le esperienze che ha fatto nella vita per cavarne il significato. Ne viene fuori un ritratto passionale, politico e morale, di un uomo fatto più di cervello che di cuore.

Nacque in Francia in un maestoso castello di sua proprietà, quello appunto dei Montaigne. Come zona si trovava dalle parti di Bergerac, la patria di Cyrano. Lui, però, a differenza dell’eroe di Rostand, non era né un poeta né uno spadaccino. Era solo un individuo estremamente razionale. Studiò legge e filosofia e viaggiò in lungo e in largo per tutta l’Europa, soprattutto in Svizzera, Germania e Italia. Nel 1580 scese anche a Roma. Poi, una volta nominato sindaco di Bordeaux, se ne tornò in patria, si portò 271 libri da leggere, e non si mosse più fino alla fine.

Il protagonista dei suoi Saggi si chiama «io», nel senso che «io» è davvero lui. Qualcuno lo ha definito il «pittore di se stesso». Nei Saggi, infatti, si osserva, si critica e si confronta con gli altri. Sembra quasi che abbia scritto stando seduto davanti a uno specchio. Una meditazione, la sua, mai religiosa e sempre laica, basata più sulle vicende umane che non sugli ideali da perseguire. Oscilla tra una visione stoica della vita e una visione scettica. Più riflette sul presente e più dubita del futuro. In altre parole, si rende conto di quanto sia precaria, e soprattutto breve, l’esistenza umana. Non è quindi l’Essere a interessarlo quanto il Divenire. L’uomo per Michel de Montaigne è un paradosso vivente. È «la più fragile delle creature e nel medesimo tempo la più presuntuosa». Ecco, qui di seguito, cinque pensieri tolti dai suoi Saggi:

Michel de Montaigne (1533 - 1592)

Non siamo mai presso di noi ma sempre un pochino più in là. La paura, il desiderio e la speranza ci lanciano verso l’avvenire e ci tolgono la consapevolezza presente. Finiremo con l’interessarci di quello che sarà, di quando, cioè, non saremo più.

Io descrivo l’uomo così com’è. Se dovessi crearlo di nuovo lo farei diverso, ma ormai è fatto. La mia è una vita umile e senza alcuno splendore.

Un soffio di vento contrario, il gracchiare di uno stuolo di corvi, il passo falso di un cavallo, il passaggio fortuito di un’aquila, un sogno, un segno, una voce nel buio, una gelata mattutina sono sufficienti a sconvolgere un uomo e a prostrarlo.

Gli altri si lamentano perché parlo troppo di me, e io mi lamento perché gli altri non parlano mai di loro. Chissà chi di noi sta sbagliando?

Cosa si può immaginare di più ridicolo di una creatura miserabile che crede di essere padrona dell’Universo quando invece non è padrona di sé?

Insomma, un pessimista che più pessimista non si può. In questo senso, un anticipatore del nostro Leopardi. Quello che non si capisce è perché non si sia suicidato.