L’Ancien Paris, les quartiers

Tandis que l’arc de triomphe de la porte Saint-Denis et la statue équestre de Henri le Grand, ces deux ponts, ce Louvre, ces Tuileries, ces Champs-Élysées égalent ou surpassent les beautés de l’ancienne Rome, le centre de la ville, obscur, resserré, hideux, représente le temps de la plus honteuse barbarie.

VOLTAIRE,

Hélas ! le vieux Paris disparaît avec une effrayante rapidité.

BALZAC,

« Je gagnais d’abord, après bien des détours, la rue Montmartre et la pointe Saint-Eustache ; je traversais le carreau des Halles, alors à ciel ouvert, au milieu des grands parapluies rouges des marchandes de poisson ; puis les rues des Lavandières, Saint-Honoré et Saint-Denis ; la place du Châtelet était bien mesquine à cette époque et la renommée du Veau qui Tette en éclipsait les souvenirs historiques. Je franchissais le vieux Pont-au-Change que je devais plus tard faire également reconstruire, abaisser, élargir ; je longeais ensuite l’ancien palais de justice, ayant à ma gauche l’amas ignoble de tapis francs qui déshonorait naguère encore la Cité, et que j’eus la joie de raser plus tard, de fond en comble – repaire de voleurs et d’assassins, qui semblaient là braver la Police correctionnelle et la Cour d’assises. Poursuivant ma route par le pont Saint-Michel, il me fallait franchir la pauvre petite place où se déversaient, comme dans un cloaque, les eaux des rues de la Harpe, de la Huchette, Saint-André-des-Arts et de l’Hirondelle… Enfin, je m’engageais dans les méandres de la rue de la Harpe, pour gravir ensuite la Montagne Sainte-Geneviève et arriver, par le passage de l’hôtel d’Harcourt, la rue des Maçons-Sorbonne, la place Richelieu, la rue de Cluny et la rue des Grès, sur la place du Panthéon, à l’angle de l’École de Droit2. » Tel est l’itinéraire d’Haussmann, étudiant en droit habitant la Chaussée-d’Antin, au début de la monarchie de Juillet. À son époque, le centre de la ville n’a guère changé depuis trois cents ans. Le Paris inscrit dans le boulevard de Louis XIV, ce carré aux angles légèrement émoussés où l’on peut voir une figure de la densité et de la contrainte, est encore une ville du Moyen Âge. Comme le couteau de Jeannot dont on change tantôt le manche et tantôt la lame mais qui reste toujours le couteau de Jeannot, les rues de Paris, dont les maisons avaient été une par une remplacées au fil du temps, restaient des rues médiévales, tortueuses et sombres. « Hugo évoquant le Paris de Louis XI n’avait qu’à regarder autour de lui ; les rues noyées d’ombre où se perdent Gringoire et Claude Frollo ne sont pas tellement différentes de ces rues du Marais, de la Cité, des boulevards eux-mêmes où il allait errant dans les années 1830 et qu’il nous décrit, en phrases également chargées de ténèbres, d’obscurité, de danger, en un mot de nuit, dans Choses vues3. » Dans les années 1850, Privat d’Anglemont décrit, « derrière le Collège de France, entre la bibliothèque Sainte-Geneviève, les bâtiments de l’ancienne École normale, le collège Sainte-Barbe et la rue Saint-Jean-de-Latran, tout un gros pâté de maisons connu sous le nom de Mont-Saint-Hilaire…. quartier tout emmêlé de petites rues sales et étroites…. vieilles, noires et tortueuses4 ». Et les métiers qu’on y pratique – fabricants d’asticots, cuiseurs de légumes, loueurs de viandes, peintres de pattes de dindons, culotteurs de pipes – sont issus eux aussi des tréfonds du Moyen Âge.

Sous le Second Empire, en vingt ans, l’éclairage au gaz, les grandes percées, l’eau en abondance, les nouveaux égouts bouleversent la physionomie de la ville plus que les trois siècles précédents (« Demandez à tout bon Français qui lit tous les jours son journal dans son estaminet, ce qu’il entend par progrès, il répondra que c’est la vapeur, l’électricité et l’éclairage au gaz, miracles inconnus aux Romains, et que ces découvertes témoignent pleinement de notre supériorité sur les anciens », écrit Baudelaire dans l’Exposition universelle de 1855). Pourtant le Moyen Âge n’a pas disparu de Paris au XIXe siècle. Juste avant la guerre de 1914, Carco décrit encore un quartier Latin où Villon ne se serait pas senti si dépaysé : « Rue de l’Hirondelle, à deux pas de la Seine que l’on gagnait par l’étroit et puant couloir de la rue Gît-le-Cœur, la clientèle, composée d’anarchistes, de rôdeurs, d’étudiants, de drôles, de trottins, de pauvresses, festoyait à bon marché…. S’il existe quelque part au monde, dans les ports, des quartiers réservés à la perversité humaine qui passent l’ignominie de ceux qui avoisinent la Seine et s’étendent autour de la rue Mazarine, où sont-ils ?5 » Et jusqu’à la fin des années 1950, les ruelles entre Maubert et la Seine – rues de Bièvre, Maître-Albert, Frédéric-Sauton –, le quartier Saint-Séverin, la rue Mouffetard, étaient encore sales et misérables. Dans son parcours parisien du côté des pauvres, Jean-Paul Clébert décrit les cuisines de la rue Maître-Albert, « cette ruelle en coude qu’évitent les inhabitués, invisibles de la chaussée et dans lesquelles on pénètre par le côté, empruntant le couloir d’accès aux étages, et il faut pousser une porte au hasard, la première à tâtons, pour tomber d’une marche dans une salle grande comme une cage à poules, en pleine famille6 ». À la Contrescarpe on rencontrait plus de clochards que de situationnistes, et dans certains cafés il n’était pas facile d’entrer pour qui n’était pas alcoolique et déguenillé. Il n’y avait là ni touristes, ni restaurants, ni boutiques. Les hôtels louaient des chambres à la journée à des travailleurs immigrés auxquels on ne demandait pas leurs papiers. Les locaux du MTLD de Messali Hadj étaient rue Xavier-Privas, à deux pas de Notre-Dame. Contrairement à une idée répandue, la véritable éradication du Moyen Âge à Paris n’a pas été menée à son terme par Haussmann et Napoléon III mais par Malraux et Pompidou, et l’œuvre emblématique de cette disparition définitive n’est pas Le Cygne de Baudelaire mais plutôt Les Choses de Perec.

*

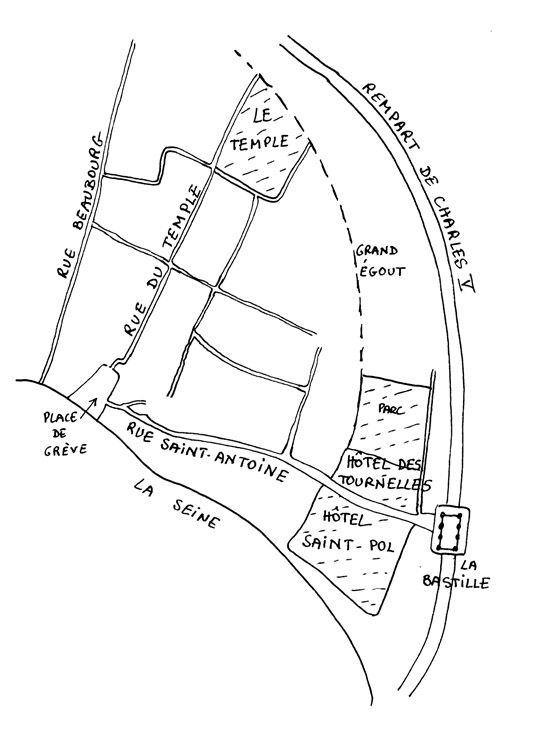

Ville de formation médiévale, l’Ancien Paris en garde le caractère dans la façon dont ses quartiers sont assemblés. Sur la rive droite, ils sont quatre gros noyaux compacts : le Palais-Royal, le plus récent, avec ses satellites que sont le quartier Tuileries-Saint-Honoré et le quartier de la Bourse ; les Halles, le plus ancien des quatre et le plus maltraité ; le Sentier, qui change sous nos yeux ; et le Marais, qui n’est pas un quartier mais plusieurs. Entre ces grandes régions s’insinuent des zones de transition qui comblent tous les interstices. C’est la région la plus dense de Paris7.

Que le monde ait eu jadis son centre là où gisent aujourd’hui les colonnes ruinées d’Athènes et de Rome, il est facile de le concevoir, justement parce qu’il s’agit de ruines. Au Palais-Royal au contraire, dans les allées du jardin, sous les arcades où les boutiques de soldats de plomb, de croix et de rubans, de pipes, de jouets en peluche, de tapisserie au point, forment un décor dignement démodé, rien ne permet d’imaginer que le lieu fut pendant cinquante ans l’agora, le forum de Paris, et que son prestige s’étendait dans l’Europe entière. Quand les troupes alliées entrèrent dans la ville après Waterloo, « À Paris, que demandaient-ils d’abord ? Le Palais-Royal ! Un officier russe y entra à cheval. Au Palais-Royal, quel était leur premier désir ? Celui de se mettre à table chez les restaurateurs, dont ils citaient les noms glorieusement venus jusqu’à eux8. »

Le début du Neveu de Rameau – « Qu’il fasse beau, qu’il fasse laid, c’est mon habitude d’aller sur les cinq heures du soir me promener au Palais-Royal. C’est moi qu’on voit, toujours seul, rêvant sur le banc d’Argenson » – date des années 1760 et c’est donc encore du vieux Palais-Royal qu’il s’agit. Le cardinal de Richelieu avait acheté à l’extrémité de la rue Saint-Honoré un ensemble de maisons, d’hôtels et de parcelles de terrain qu’il avait réunies en un seul domaine, un quadrilatère qui serait aujourd’hui limité par les rues Saint-Honoré, des Petits-Champs, de Richelieu et des Bons-Enfants9. Le Palais-Cardinal construit par Lemercier se trouvait à peu près à l’emplacement actuel du Conseil d’État. Le reste du terrain formait un jardin : à droite, du côté de ce qui sera la galerie de Valois, c’était l’allée d’Argenson dont parle Diderot ; en face, l’allée tirait son nom du café de Foy, le premier en date des établissements qui feront la gloire du Palais-Royal (juste après lui sera fondé le Caveau. Le vieux Diderot écrit à sa fille, le 28 juin 1781 : « Je m’ennuie chez moi. J’en sors pour m’ennuyer encore davantage. Le suprême et seul bonheur dont je jouisse, c’est d’aller régulièrement à cinq heures tous les jours prendre la tasse de glace au Petit-Caveau »). La même année, le duc de Chartres, le futur Philippe-Égalité, charge Victor Louis de construire les bâtiments qui encadrent aujourd’hui le jardin sur trois côtés10. Les cent quatre-vingts arcades terminées, le succès est immédiat. « Point unique sur le globe. Visitez Londres, Amsterdam, Madrid, Vienne, vous ne verrez rien de pareil : un prisonnier pourrait y vivre sans ennui, et ne songer à la liberté qu’au bout de plusieurs années…. On l’appelle la capitale de Paris. Tout s’y trouve ; mais mettez là un jeune homme ayant vingt ans et cinquante mille livres de rente, il ne voudra plus, il ne pourra plus sortir de ce lieu de féerie…. Ce séjour enchanté est une petite ville luxueuse, renfermée dans une grande ; c’est le temple de la volupté, d’où les vices brillants ont banni jusqu’au fantôme de la pudeur : il n’y a pas de guinguette dans le monde plus gracieusement dépravée11. »

Vers la fin du règne de Louis XVI, les clubs se multiplient au Palais-Royal. En juillet 1789, l’agitation est permanente et le Palais devient le noyau de la comète Révolution, comme dira Hugo. Camille Desmoulins raconte la journée du 13 juillet : « Il était deux heures et demie. Je venais de sonder le peuple. Ma colère contre les despotes était tournée au désespoir. Je ne voyais pas les groupes, quoique vivement émus ou consternés, assez disposés au soulèvement. Trois jeunes gens me parurent agités d’un plus véhément courage ; ils se tenaient par la main. Je vis qu’ils étaient venus au Palais-Royal dans le même dessein que moi. Quelques citoyens passifs les suivaient.

– Messieurs, leur dis-je, voici un commencement d’attroupement civique : il faut que l’un de nous se dévoue et monte sur une table pour haranguer le peuple.

– Montez-y !

– J’y consens. Aussitôt je fus porté sur la table (du café de Foy) plutôt que je n’y montai. À peine y étais-je que je me vis entouré d’une foule immense. Voici ma harangue, que je n’oublierai jamais :

– Citoyens, il n’y a pas un moment à perdre. J’arrive de Versailles, Necker est renvoyé ; ce renvoi est le tocsin d’une Saint-Barthélemy de patriotes. Ce soir, tous les bataillons suisses et allemands sortiront du Champ-de-Mars pour nous égorger. Il ne nous reste qu’une seule ressource, c’est de courir aux armes et de prendre une cocarde pour nous reconnaître12. »

Pourtant, au cours de la Révolution, le Palais-Royal rebaptisé Palais-Égalité devient vite le lieu de ralliement des royalistes, modérés, feuillants, de tous ceux que Robespierre appelle les fripons. Au restaurant Mafs, les collaborateurs du journal royaliste Les Actes des apôtres – l’abbé Maury, Montlausier, Rivarol – font chaque semaine leur « dîner évangélique ». Ils écrivent la conversation sur un coin de table, et « le numéro ainsi fait est laissé sur la carte de Mafs, et de Mafs passe chez Gattey, à la fameuse boutique des galeries de bois13 ». Le 20 janvier 1793, jour où la Convention décide d’envoyer Louis Capet à la guillotine, c’est dans un modeste restaurant de la galerie de Valois, chez Février, que le garde du corps Pâris assassine Le Peletier de Saint-Fargeau. À la Convention, le 19 nivôse an II, « le Comité révolutionnaire de la Montagne dénonce les traiteurs et restaurateurs du Palais de l’Égalité, qui n’a changé que de dénomination et qui pourrait porter encore celle de Palais-Royal par le luxe insolent qu’on y étale14 ». Barras – qui habite au Palais-Royal, au-dessus du Véfour – et ses amis préparent le 9 Thermidor au glacier Corazza et sous le Directoire les incroyables font la chasse aux républicains dans les jardins, cocarde blanche au chapeau et gourdin à la main.

L’apogée du Palais-Royal, l’époque qui en fit un mythe sans équivalent dans toute l’Europe moderne, ce furent les vingt ans suivant l’entrée des Alliés dans Paris en 1815. L’arrivée des soldats et des officiers russes, autrichiens, prussiens, anglais, donna une impulsion nouvelle aux deux activités nourricières du lieu, la prostitution et le jeu. Les galeries de bois, baraques alignées transversalement sur l’emplacement actuel de la double colonnade de la galerie d’Orléans, eurent alors leur moment de gloire15. « Il n’est pas inutile de peindre ce bazar ignoble ; car, pendant trente-six ans, il a joué dans la vie parisienne un si grand rôle, qu’il est peu d’hommes âgés de quarante ans à qui cette description incroyable pour les jeunes gens, ne fasse encore plaisir. En place de la froide, haute et large galerie d’Orléans, espèce de serre sans fleurs, se trouvaient des baraques, ou, pour être plus exact, des huttes en planches, assez mal couvertes, petites, mal éclairées sur la cour et sur le jardin par des jours de souffrance appelés croisées, mais qui ressemblaient aux plus sales ouvertures des guinguettes hors barrière. Une triple rangée de boutiques y formait deux galeries, hautes d’environ douze pieds. Les boutiques sises au milieu donnaient sur les deux galeries dont l’atmosphère leur livrait un air méphitique, et dont la toiture laissait passer peu de jour à travers des vitres toujours sales…. Ce sinistre amas de crottes…. allait admirablement aux différents commerces qui grouillaient sous ce hangar impudique, effronté, plein de gazouillements et d’une gaieté folle, où, depuis la Révolution de 1789 jusqu’à la Révolution de 1830, il s’est fait d’immenses affaires. Pendant vingt années, la Bourse s’est tenue en face, au rez-de-chaussée du Palais…. On se donnait rendez-vous dans ces galeries avant et après la Bourse. Le Paris des banquiers et des commerçants encombrait souvent la cour du Palais-Royal, et refluait sous ces abris par les temps de pluie…. Il n’y avait là que des libraires, de la poésie, de la politique et de la prose, des marchandes de modes, enfin des filles de joie qui venaient seulement le soir. Là fleurissaient les nouvelles et les livres, les jeunes et les vieilles gloires, les conspirations de la Tribune et les mensonges de la Librairie16. »

À cette époque bénie où les métiers de libraire et d’éditeur étaient encore confondus (avec parfois l’imprimerie de surcroît), les galeries de bois virent les débuts de maisons dont certaines étaient destinées à un bel avenir, Stock, Garnier, Le Dentu, qui fut dit-on le modèle du Dauriat des Illusions perdues, auquel Lucien de Rubempré essaie de vendre ses sonnets sur les Marguerites (« Pour moi, la question…. n’est pas de savoir si vous êtes un grand poète ; vous avez beaucoup, mais beaucoup de mérite ; si je commençais la librairie, je commettrais la faute de vous éditer. Mais d’abord, aujourd’hui, mes commanditaires et mes bailleurs de fonds me couperaient les vivres….»).

Sous les arcades on ne lit pas, on joue, au creps, au passe-dix, au trente-et-un, au biribi. Le tripot numéro 9 (qui occupe les arcades 9 à 12) offre deux tapis de trente-et-quarante, une table de creps, et les joueurs peuvent y boire du punch flambé. Au début de La Peau de Chagrin, Raphaël monte pour son malheur l’escalier du numéro 36 (« Quand vous entrez dans une maison de jeu, la loi commence par vous dépouiller de votre chapeau. Est-ce une parabole évangélique et providentielle ? »). Mais l’établissement le plus célèbre est sans conteste le 113 : huit salles, six tables de roulette. Blücher, l’un des deux vainqueurs de Waterloo, ne quittait pas le tripot du 113. Il dépensa six millions pendant son séjour, et toutes ses terres étaient gagées lorsqu’il quitta Paris. Autour des tripots sont installés des prêteurs sur gages, et le soir les filles se mêlent aux joueurs. Celles qui se promènent sous la galerie de bois et dans les petites allées du jardin s’appellent les « demi-castors », celles des galeries sont des « castors » et celles de la terrasse du Caveau sont des « castors finis ».

On peut aussi boire et manger dans les galeries du Palais-Royal. Le café de Foy est le seul à servir dans un pavillon du jardin. Au premier étage, son club d’échecs, qui a compté Talleyrand et David parmi ses clients, fait concurrence à celui du café de la Régence, où se déroule Le Neveu de Rameau. Le café des Mille Colonnes, dont la patronne est une beauté célèbre, est le préféré de Balzac. Près du passage du Perron, le café de la Rotonde avait été pendant la Révolution le quartier général des brissotins (on ne disait pas les « girondins » à l’époque), après avoir abrité sous Louis XVI les controverses entre gluckistes et piccinistes. Le café Lemblin est fréquenté par les nostalgiques de l’Empire. Philippe Brideau « fut un des bonapartistes les plus assidus du café Lemblin, véritable Béotie constitutionnelle ; il y prit les habitudes, les manières, le style et la vie des officiers à demi-solde17 ». Les garçons tiennent des épées à la disposition des consommateurs, derrière le comptoir, enveloppées de serge verte. Certains soirs la demande est telle qu’ils doivent s’excuser : « Messieurs, elles sont en main. » Parmi les établissements spécialisés dans la prostitution, le plus célèbre est le café des Aveugles, qui tire son nom de la composition de son orchestre (« Pourquoi des aveugles, direz-vous, dans ce seul café, qui est un caveau ? C’est que, vers la fondation, qui remonte à l’époque révolutionnaire, il se passait là des choses qui eussent révolté la pudeur d’un orchestre18 »).

Des trois grands restaurants de La Comédie humaine, deux sont au Palais-Royal – le troisième étant le Rocher de Cancale rue Montorgueil. « S’agit-il d’un dîner d’étrangers ou de provinciaux à qui l’on veut donner une haute idée de la capitale ? C’est chez Véry qu’il faut les conduire…. C’est le premier des traiteurs par la cherté, d’où il est permis de conclure qu’il doit être le premier dans la hiérarchie des gens de mérite de sa profession, un des artistes les mieux éclairés de ceux qui veillent au maintien du bon goût, et qui s’opposent aux invasions de la cuisine bourgeoise19. » Lucien de Rubempré arrivant d’Angoulême, malheureux et humilié, « prit la route du Palais-Royal, après l’avoir demandée, car il ne connaissait pas encore la topographie de son quartier. Il entra chez Véry, commanda, pour s’initier aux plaisirs de Paris, un dîner qui le consolât de son désespoir. Une bouteille de vin de Bordeaux, des huîtres d’Ostende, un poisson, une perdrix, un macaroni, des fruits furent le nec plus ultra de ses désirs. Il savoura cette petite débauche en pensant à faire preuve d’esprit ce soir auprès de la marquise d’Espard, et à racheter la mesquinerie de son bizarre accoutrement par le déploiement de ses richesses intellectuelles. Il fut tiré de ses rêves par le total de la carte qui lui enleva les cinquante francs avec lesquels il croyait aller fort loin dans Paris. Ce dîner coûtait un mois de son existence d’Angoulême20 ».

Véry finira absorbé par son voisin Véfour, l’ancien café de Chartres où Alexandre de Humboldt, de retour d’Amérique « équinoxiale », dînait très souvent sous l’Empire. En 1815, Rostopchine, l’homme qui avait fait brûler Moscou, y festoyait souvent avec son professeur de français, Flore, une belle actrice des Variétés. Quant aux Frères Provençaux, « il n’est point d’étranger, de femme galante, pas même de bourgeois de la place Royale qui ne connaisse ces trois enfants de la Durance, arrivés à Paris sans autre ressource que le secret des brandades de morue, dont ils ont fini par rendre tributaire toute l’Europe civilisée, de l’embouchure du Tage aux bords de la Neva21 ».

La fin de la vogue du Palais-Royal peut se dater avec précision : le 31 décembre 1836 à minuit, les jeux de hasard furent interdits à Paris. Dès lors le déclin fut rapide. Les dandys, les badauds, les viveurs et les filles émigrèrent à quelques centaines de mètres de là, vers la nouvelle promenade enchantée, vers les Boulevards.

Autrefois, quand les quartiers passaient de mode, ils tombaient dans une sorte de léthargie qui pouvait durer très longtemps. Au temps de leur gloire, ils n’avaient pas été en proie à ce métabolisme commercial accéléré qui a ravagé depuis les années 1960 le quartier Saint-Séverin, le quartier Mouffetard, la Bastille et le Marais, et qui est actuellement à l’œuvre à la Butte-aux-Cailles, dans le quartier Saint-Blaise à Charonne, rue Montorgueil ou rue Oberkampf. Le Palais-Royal est donc resté tel qu’il était lorsque les foules l’ont quitté pour partir vers le nord. L’essentiel de son charme ne tient pas aux travées de Victor Louis, dont la monotonie est comme redoublée par l’impeccable alignement des quatre allées de tilleuls. Ce qui ménage des surprises, c’est la façon dont le Palais-Royal, espace fermé, communique avec les rues qui l’entourent. Certains passages sont d’une beauté monumentale, avec statues, candélabres et grilles dorées – comme celui qui mène par la place de Valois vers l’entrée de la galerie Véro-Dodat ; ou comme les deux colonnades couvertes par lesquelles on accède du fond du jardin à la rue de Beaujolais, celle de gauche le long du restaurant Véfour, celle de droite menant vers le passage des Deux-Pavillons, le passage Colbert et la Bibliothèque nationale. D’autres se faufilent au contraire de façon presque clandestine, comme le passage du Perron ouvrant une échappée vers la rue Vivienne entre poupées anciennes et boîtes à musique, ou les trois gracieux passages-escaliers qui montent de la rue de Montpensier vers la rue de Richelieu.

*

Pour Diderot, pour Camille Desmoulins, il était tout simple de passer du Palais-Royal aux Tuileries. Trente ans plus tard, Géricault, Henri de Marsay ou Stendhal devaient traverser la nouvelle grande artère du quartier, la rue de Rivoli, mais ils n’avaient pas à affronter l’avenue de l’Opéra ni à contourner l’énorme masse du Louvre de Napoléon III. Le Palais-Royal n’était pas enclavé comme aujourd’hui, il était en liaison avec le quartier Tuileries-Saint-Honoré. Liaison directe ou presque car il fallait traverser en oblique un quartier qui, fait unique dans le centre de Paris, a disparu sans laisser la moindre trace, y compris dans les mémoires : le Carrousel. La strophe du Cygne (« Là s’étalait jadis une ménagerie ;/ Là je vis, un matin, à l’heure où sous les cieux/Froids et clairs le Travail s’éveille, où la voirie/Pousse un sombre ouragan dans l’air silencieux,/ Un cygne qui s’était évadé de sa cage ») n’est pas une vision purement poétique comme L’Albatros. Alfred Delvau, chroniqueur-badaud du Second Empire, se souvient : « Elle était charmante autrefois, cette place du Carrousel – aujourd’hui peuplée de grands hommes en pierre de Saint-Leu. Charmante comme le désordre et pittoresque comme les ruines ! C’était une forêt, avec son inextricable fouillis de baraques en planches et de masures en torchis, habitées par une foule de petites industries. J’ambulais fréquemment dans ce caravansérail du bric-à-brac, à travers ce labyrinthe de planches et ces zigzags de boutiques, et j’en connaissais presqu’intimement les êtres, – hommes et bêtes, lapins et perroquets, tableaux et rocailleries22. » Le guide Joanne de 1870, reprenant lui aussi le mot même de Baudelaire – « Je ne vois qu’en esprit tout ce camp de baraques » – regrette la disparition de « cette multitude de petites baraques qui formaient, depuis le Musée jusqu’à la rue de Chartres, comme une foire perpétuelle de curiosités, de vieilles ferrailles et d’oiseaux vivants ».

Le quartier de Carrousel

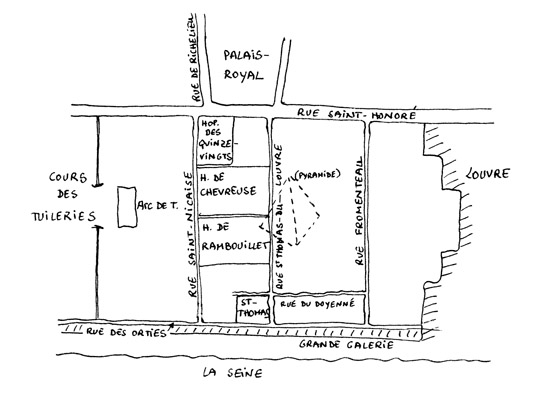

L’extraordinaire quartier du Carrousel s’étendait entre le pavillon de l’Horloge du Louvre et les cours du château des Tuileries. Il était limité au sud, du côté de la Seine, par la Grande Galerie qui depuis Henri IV réunissait les deux châteaux. Une rue longeait cette galerie du côté intérieur, qui portait le nom de rue des Orties. Au nord, la limite du Carrousel était la rue Saint-Honoré. Trois rues perpendiculaires au fleuve joignaient la rue des Orties à la rue Saint-Honoré : la rue Saint-Nicaise, la rue Saint-Thomas-du-Louvre et la rue Fromenteau.

La rue Saint-Nicaise, dans la continuité de la rue de Richelieu, serait aujourd’hui sur la ligne des guichets du Louvre. Du côté de la rue Saint-Honoré, elle bordait un grand hôpital, les Quinze-Vingts, fondé par Louis IX pour soigner, dit la légende, trois cents chevaliers – quinze fois vingt font trois cents – revenus aveugles de la croisade, les Sarrasins leur ayant crevé les yeux (curieusement, la plupart des historiens du vieux Paris rapportent cette histoire comme s’il s’agissait d’un fait historiquement établi, de même d’ailleurs que celle du juif Jonathas qui, vers la même époque, avait fait bouillir du côté des Billettes une hostie dont il était sorti du sang, ce pourquoi on l’avait brûlé vif, comme on peut le voir sur la prédelle de Paolo Uccello à Urbino23). L’enclos de l’hôpital abritait toute une population d’artisans, exempts d’impôts comme au Temple. En 1780, les Quinze-Vingts furent transférés dans l’ancienne caserne des mousquetaires noirs de la rue de Charenton, où ils se trouvent toujours.

La rue Saint-Thomas-du-Louvre passerait aujourd’hui par la pyramide de Ieoh Ming Pei. Elle desservait, outre l’hôtel de Chevreuse, une demeure d’une importance sans égale dans toute la littérature française, l’hôtel de Rambouillet. « Je ne dirai point que c’est le plus renommé du royaume, car personne n’en doute, écrit Sauval qui était un habitué. Tout le beau monde a lu son éloge et sa description dans le Grand Cyrus, et dans les ouvrages des plus délicats esprits du siècle. Peut-être même ne serait-il pas besoin de faire ressouvenir que dans le Cyrus c’est lui qui est nommé le palais de Cléomire, et que partout ailleurs on l’appelle le palais d’Arthénice, qui est l’anagramme de Catherine, nom de baptême de Catherine de Vivonne, marquise de Rambouillet, et qui a été fait par Malherbe. Tous les illustres ont publié à l’envi le nom de cette héroïne et ne m’ont presque rien laissé à dire de son hôtel…. et de plus nous ont appris qu’elle en a fait et donné le dessin, qu’elle seule l’a entrepris, conduit et achevé : son goût fin et savant tout ensemble a découvert à nos architectes des agréments, des commodités et des perfections ignorées même des Anciens, et que depuis ils ont répandus dans tous les logis propres et superbes24. Par les découvertes qu’Arthénice a faites dans l’Architecture, en se divertissant, on peut juger de celles qu’elle a faites dans les Belles-Lettres, où elle est consommée. La vertu et le mérite de Catherine de Vivonne ont attiré dans sa maison, pendant plusieurs années, tous les gens d’esprit de la cour et du siècle. Dans sa chambre bleue, tous les jours il se tenait un cercle de personnes illustres, ou pour mieux dire, l’Académie ; car c’est là que l’Académie française a tiré son origine ; et c’est des grands génies qui s’y rendaient, dont la plus noble partie de ce Corps si considérable est composée. Aussi est-ce pour cela que l’hôtel de Rambouillet a été appelé longtemps le Parnasse français…. Ceux qui n’y étaient pas connus ne passaient que pour des personnes ordinaires, et il suffisait d’y avoir entrée pour être mis entre les illustres du siècle25. »

La rue Fromenteau longeait le fossé du Louvre, le long du pavillon de l’Horloge, et aboutissait à la rue Saint-Honoré à peu près au niveau de la rue de Valois. Elle était depuis toujours mal famée : « La rue Fromenteau n’est-elle pas à la fois meurtrière et de mauvaise vie ? » demande Balzac au début de Ferragus. Reliant les rues Fromenteau et Saint-Thomas-du-Louvre, la petite rue du Doyenné était occupée par une foire à la peinture où, à l’époque romantique, on pouvait acheter à bas prix des toiles du XVIIIe siècle français. C’est là qu’habite la cousine Bette au début du roman : « Lorsqu’on passe en cabriolet le long de ce demi-quartier mort, et que le regard s’engage dans la ruelle du Doyenné, l’âme a froid, l’on se demande qui peut demeurer là, ce qui doit s’y passer le soir, à l’heure où cette ruelle se change en coupe-gorge, et où les vices de Paris, enveloppés du manteau de la nuit, se donnent pleine carrière. » Dans les années 1830, un groupe de jeunes écrivains et d’artistes encore peu connus s’installe rue du Doyenné dans une sorte de squat. Parmi eux, Gérard de Nerval : « C’était dans notre logement commun de la rue du Doyenné que nous nous étions reconnus frères…. dans un coin du vieux Louvre des Médicis, bien près de l’endroit où exista l’ancien hôtel de Rambouillet…. Le bon Rogier souriait dans sa barbe, du haut d’une échelle, où il peignait sur un des trois dessus-de-glace un Neptune – qui lui ressemblait ! Puis les deux battants d’une porte s’ouvraient avec fracas : c’était Théophile (Gautier). On s’empressait de lui offrir un fauteuil Louis XIII, et il lisait, à son tour, ses premiers vers, pendant que Cydalise Ire, ou Lorry, ou Victorine, se balançaient nonchalamment dans le hamac de Sarah la blonde, tendu à travers l’immense salon…. Quels temps heureux ! On donnait des bals, des soupers, des fêtes costumées…. Nous étions jeunes, toujours gais, souvent riches… Mais je viens de faire vibrer la corde sombre : notre palais est rasé. J’en ai foulé les débris l’automne passé. Les ruines mêmes de la chapelle (du Doyenné, qui faisait partie de Saint-Thomas-du-Louvre) qui se découpaient si gracieusement sur le vert des arbres…. n’ont pas été respectées. Vers cette époque, je me suis trouvé, un jour encore, assez riche pour enlever aux démolisseurs et racheter deux lots de boiseries du salon, peintes par nos amis. J’ai les deux dessus-de-porte de Nanteuil ; le Watteau de Vattier, signé ; les deux panneaux longs de Corot, représentant deux paysages de Provence ; le Moine rouge, de Châtillon, lisant la Bible sur la hanche cambrée d’une femme nue qui dort ; les Bacchantes, de Chassériau, qui tiennent des tigres en laisse comme des chiens…. Quant au lit Renaissance, à la console Médicis, aux deux buffets, au Ribera, aux tapisseries des Quatre Éléments, il y a longtemps que tout cela s’était dispersé. Où avez-vous perdu tant de belles choses ? me dit un jour Balzac. – Dans les malheurs ! lui répondis-je en citant un de ses mots favoris26. »

Rue Saint-Nicaise, le 24 décembre 1800, des conspirateurs royalistes firent exploser une machine infernale sur le passage du Premier consul qui se rendait des Tuileries à l’opéra de la rue de Richelieu. L’attentat, qui fit huit morts, marqua le début de la fin pour le quartier du Carrousel. Bonaparte, conscient du danger d’avoir de tels coupe-gorge à proximité du château, fit détruire les maisons endommagées et quelques autres. Plus tard, il démolit les baraques et les barrières de planches qui fermaient les cours des Tuileries27 et fit construire l’arc de triomphe du Carrousel, pour servir d’entrée d’honneur au palais. Les démolitions continuèrent lentement jusqu’en 1848, où le rythme s’accéléra car il fallait trouver du travail pour les ateliers nationaux. « Les trois quarts de la place étaient déblayés en 1850. Il ne restait plus que l’ancien bâtiment des écuries du roi (sur la rue Saint-Nicaise)…. et au beau milieu de la nouvelle esplanade, l’hôtel de Nantes, qui avait résisté jusqu’au bout à toutes les propositions du jury d’expropriation. L’hôtel est maintenant démoli ; les écuries du roi sont tombées à leur tour28. »

Le Carrousel actuel est une steppe poussiéreuse entre la pyramide du Louvre et les grilles du jardin des Tuileries, traversée par le flot des voitures – qui doivent contourner, curieuse idée, un rond-point unidirectionnel – et en sous-sol par un tunnel dont les accès bétonnés apportent à l’ensemble sa touche finale. L’arc de triomphe n’ayant plus de sens au milieu de ce désert, il a été imaginé de le relier aux jardins des Tuileries et aux ailes du Louvre de Napoléon III par de petites plantations en éventail au-dessus desquelles émergent les têtes ou les fesses des grosses dames de Maillol : il y a des jardins pompiers comme il y a des tableaux pompiers. Heureusement, quelques très beaux marronniers ont été sauvegardés, qui pendant l’été donnent de l’ombre aux marchands de glaces et de cartes postales autour du monument de Percier et Fontaine.

*

En 1946, la place du Marché-Saint-Honoré reçut le nom de place Robespierre, décision annulée en 1950 quand la bourgeoisie française redressa la tête. Sa haine envers Robespierre n’a jamais faibli depuis Thermidor. Outre l’Incorruptible lui-même – qui logeait chez le menuisier Duplay avec sa sœur Charlotte et son frère Augustin, au bout de la rue Saint-Honoré –, d’autres acteurs de la Révolution habitaient le quartier Tuileries-Saint-Honoré : Sieyès, Olympe de Gouges, Héron, Barère dont Robespierre faisait l’éloge ambigu : « Il sait tout, il connaît tout, il est propre à tout. » Ce n’était pas que ce quartier fût spécialement révolutionnaire, mais la rue Saint-Honoré était l’axe géographique de la vie politique. Dans les années 1789-1791, le club de La Fayette et des modérés tenait ses séances dans l’ancien couvent des Feuillants, sur l’emplacement de la rue de Castiglione. La Société des Amis de la Liberté et de l’Égalité est restée dans l’histoire sous le nom de club des Jacobins, dont les terrains occupaient l’actuelle place du Marché-Saint-Honoré jusqu’à la rue Gomboust. La Constituante, la Législative et la Convention à ses débuts siégeaient salle du Manège, dans les jardins des Tuileries, vers l’abouchement de la rue Saint-Roch dans la rue de Rivoli. Après le 10 août, la Convention s’installa au Château dans la salle des Machines que Soufflot avait transformée et où Sophie Arnould avait autrefois triomphé dans Castor et Pollux de Rameau. La tribune de la Convention, qui, d’après les devis, était une construction basse, peinte en vert antique, ornée de pilastres jaunes avec des chapiteaux bronzés et trois couronnes en porphyre feint, se situait près de l’actuel pavillon de Marsan. Le Comité de salut public se réunissait dans l’aile opposée, au sud du palais.

Après Thermidor, la Convention fit démolir les Jacobins – que Merlin de Thionville dénonçait comme « un repaire de brigands » –, et le vide ainsi créé devint pour quelque temps la place du Neuf-Thermidor. Pourtant, lorsque la pression royaliste se fit inquiétante, Barras s’assura les services d’un jeune officier passant pour robespierriste, Napoléon Bonaparte, qui prit les dispositions pour protéger l’Assemblée pendant l’émeute royaliste du 13 vendémiaire an IV (5 octobre 1795) : les insurgés furent écrasés sur les marches de l’église Saint-Roch par la mitraille d’une pièce de huit mise en batterie au bout du cul-de-sac Dauphin, qui est aujourd’hui la partie de la rue Saint-Roch comprise entre la rue Saint-Honoré et les Tuileries.

Les deux principales places du quartier Saint-Honoré, la place du Marché-Saint-Honoré et la place Vendôme, toutes différentes qu’elles sont, ont en commun d’avoir été défigurées ces derniers temps. Dans la première, un attentat urbanistique avait déjà eu lieu à la fin des années 1950 lorsqu’on avait démoli le marché construit par Molinos sous l’Empire – quatre halles, avec au milieu une fontaine alimentée par la pompe à feu de Chaillot – et construit à sa place un bloc de béton servant de caserne de pompiers et de commissariat de police. Récemment, la banque Paribas a chargé Bofill d’y édifier un nouveau bâtiment. Conscient de ce que ses colonnes creuses et ses frontons pseudo-classiques commençaient à lasser, l’architecte a conçu un édifice pseudo-high-tech, mal proportionné et parfaitement étranger à l’esprit du lieu, provoquant une glaciation de la place que la prolifération des restaurants ne parvient pas à masquer.

La place Vendôme a reçu des mains d’architectes des bâtiments publics et palais nationaux un indescriptible pavage parsemé de plots d’acier brossé, et pour son parking souterrain des entrées de bunker. Les chauffeurs qui attendent en époussetant leur limousine devant Cartier, le Ritz ou le Crédit foncier ont des costumes sombres, des lunettes noires et des allures de gardes du corps. En passant par là, il me vient toujours une affectueuse pensée pour les gardes nationaux, les cantinières, les gavroches, les civils en armes et les canonniers sur leur affût, qui posaient en groupes pour le photographe devant les débris de la colonne en mai 1871.

*

Entre les jardins du Palais-Royal et les Boulevards, la région qu’on appelle souvent le quartier de la Bourse est l’une des plus homogènes, des plus harmonieuses de l’Ancien Paris. Dans ce bâti qu’on qualifie faute de mieux de néoclassique, beaucoup d’immeubles datent du règne de Louis XVI, d’autres de la période révolutionnaire – la rue des Colonnes, dont le vocabulaire néo-grec miniature, les colonnes doriques sans base, les arcades à palmettes et les étranges balustres aux fenêtres forment un ensemble si original que des architectes parmi les plus grands, Gilly, Soane, Schinkel, vinrent de toute l’Europe l’admirer et la dessiner. D’autres encore furent construits sous l’Empire, comme la Bourse de Brongniart. Le paradoxe d’un bâtiment aussi grandiose voué à une activité aussi méprisable n’avait pas échappé aux contemporains : « Je me courrouce toutes les fois que j’entre à la Bourse, ce bel édifice de marbre, bâti dans le style grec le plus noble et consacré à cet ignoble trafic des fonds publics…. C’est ici, dans cette immense salle, que s’agite l’agiotage avec ses mille figures tristes et ses dissonances criardes, comme le bouillonnement d’une mer d’égoïsme. Du milieu des flots d’hommes s’élancent les grands banquiers, pareils à des requins, créatures monstrueuses qui s’entre-dévorent29. »

Le quartier de la Bourse est quadrillé par trois parallèles d’orientation à peu près nord-sud – les rues Vivienne, de Richelieu et Sainte-Anne – et deux transversales. L’une des deux est très ancienne, c’est la rue des Petits-Champs qui réunit deux places royales, la place des Victoires et la place Vendôme30. L’autre est la rue du Quatre-Septembre, qui est parmi les moins réussies des percées haussmanniennes. Sous le Second Empire, elle s’appelait rue du Dix-Décembre, commémorant le jour de l’élection de Louis Bonaparte à la présidence de la République en 1848. La société du Dix-Décembre, fondée par le prince-président, recrutait dans le Lumpenproletariat parisien caricaturé par Daumier avec Ratapoil et jouait un rôle comparable à celui du SAC gaulliste dans les années 1960.

Depuis très longtemps le quartier est voué à trois activités qui résistent tant bien que mal au déferlement de la mode et du luxe : le livre, la finance et la musique. « Depuis le règne d’Henri IV, raconte Germain Brice, (la Bibliothèque royale) avait été gardée avec beaucoup de négligence dans une maison particulière de la rue de la Harpe. En 1666, elle fut transportée dans une autre de la rue Vivienne, par les ordres de Jean-Baptiste Colbert, surintendant des bâtiments…. On a pris la résolution en l’année 1722 de la mettre dans l’hôtel de Nevers, ou plutôt dans les appartements qui avaient servi à la Banque pendant quelque temps, auxquels on en a ajouté d’autres où l’on travaille encore, qui ont été pris sur des jardins négligés qui se trouvaient assez proches, de manière que le public aura la satisfaction de la voir bien plus avantageusement qu’autrefois qu’elle était distribuée dans diverses chambres de cette vilaine maison de la rue Vivienne31. » De la Régence aux années 1990, la Bibliothèque – royale, impériale, nationale – est restée dans ce quadrilatère entre la rue Vivienne et la rue de Richelieu. Pour résumer l’esprit de cette institution archaïque, exaspérante et bénie, je choisirais la photographie de Gisèle Freund montrant Walter Benjamin au travail, avec ses lunettes et ses cheveux ébouriffés, voûté sur un livre qu’il tient ouvert avec son coude gauche, prenant des notes avec un gros stylo noir. Et comme légende je citerais un connaisseur en bibliothèques : « Il se peut qu’en faisant peindre de légers branchages en haut des très hauts murs de la Bibliothèque nationale de la rue de Richelieu, Henri Labrouste, un architecte à qui, sans doute, il arrivait de lire, ait eu l’intuition de ce lien (entre lecture et nature). C’est en tout cas ce que l’on peut croire en lisant cette remarque que Benjamin écrivit à propos de cette salle qu’il connaissait bien et qui aura été au fond le seul véritable “appartement” dont il ait disposé à Paris : “Lorsqu’on feuillette les pages en bas, un murmure se fait entendre en haut”32. »

Les liens du quartier avec la finance datent eux aussi du XVIIIe siècle. Pour Sébastien Mercier, « il y a plus d’argent dans cette seule rue (Vivienne) que dans tout le reste de la ville ; c’est la poche de la capitale. Les grandes caisses y résident, notamment la Caisse d’escompte. C’est là que trottent les banquiers, les agents de change, les courtiers, tous ceux enfin qui font marchandise de l’argent monnayé…. Les catins y sont plus financières que dans tout autre quartier, et distinguent un suppôt de la Bourse à ne pas s’y tromper. Là, tous ces hommes à argent auraient besoin de lire plus que les autres, pour ne pas perdre tout à fait la faculté de penser ; mais ils ne lisent point du tout ; ils donnent à manger à ceux qui écrivent…. Tous les habitants de cette rue sont à la lettre des hommes qui travaillent contre leurs citoyens, et qui n’en éprouvent aucun remords….» Depuis, les banques ont quitté la rue Vivienne pour les Boulevards mais on y trouve encore de nombreuses boutiques où l’on vend des monnaies et où l’on change de l’or comme au temps de Balzac.

La rue de la Banque mène de la Bourse à l’autre institution financière locale, la Banque de France. L’hôtel de La Vrillière, construit par François Mansart, avait été confisqué à la Révolution pour y installer l’Imprimerie nationale. On y tirait à 400 000 exemplaires les discours de Robespierre, et Marat faisait tourner trois presses dans la cour pour imprimer L’Ami du peuple. La célèbre Galerie dorée – d’où l’on avait transféré au Louvre pour les offrir aux regards du peuple les tableaux de Pierre de Cortone, du Tintoret, de Véronèse – servait de magasin à papier. La Banque de France prit la place de l’Imprimerie en 180833 et, comme le font toutes les banques, elle détruisit la merveille qui lui avait été confiée. Disparu, le portail de Mansart qui, dit Germain Brice, « passe pour son chef-d’œuvre parce qu’il a su conserver la régularité de l’ordre ionique, malgré l’accouplement des colonnes, ce qui jusqu’alors avait été considéré comme très difficile ». Détruits, les jardins qui faisaient dire à Sauval que « les regards se perdent dans deux perspectives admirables : d’un côté ils découvrent un grand parterre entouré de phillyreas, et accompagné tant de statues que de bustes antiques et modernes, de bronze et de marbres ; de l’autre, ils glissent le long de la rue des Fossés-Montmartre [d’Aboukir] et se vont enfin égarer vers la rue Montmartre…. De tous les palais qui sont à Paris, il n’y a que le palais d’Orléans [Royal] et celui-ci qui possèdent une si longue avenue et jouissent d’une perspective si rare ». Démolie dans les années 1870, la Galerie dorée, « la plus achevée de Paris et peut-être de toute la France » pour Sauval, et dont les cinquante mètres se terminaient en surplomb, portés par une trompe, sur la rue Radziwill.

Ce quartier qui ne possède qu’une seule église (Notre-Dame-des-Victoires, où se réunissaient les agents de change pendant le chantier de la Bourse) a connu trois opéras – sans compter l’opéra Garnier qui n’est pas loin si l’on ne tient compte que des distances à vol d’oiseau. Sur le square face à l’entrée principale de la Bibliothèque nationale, à l’emplacement de l’ancien hôtel Louvois, là où se rencontrent trois rues dédiées à de grands ministres de l’Ancien Régime – Richelieu, Colbert, Louvois –, s’élevait une salle de spectacle construite par Victor Louis pour la Montansier. L’entrée était un péristyle de treize arcades surmonté d’un balcon sur la rue. Le vestibule était supporté par deux rangs de colonnes doriques ; quatre escaliers monumentaux peints en blanc et or desservaient les cinq étages. Sous un prétexte assez fallacieux – Chaumette à la Commune le 14 novembre 1793 : « Je dénonce la citoyenne Montansier comme ayant fait bâtir sa salle de spectacle rue de la Loi [Richelieu] pour mettre le feu à la Bibliothèque nationale ; l’argent de l’Anglais a beaucoup contribué à la construction de cet édifice et la ci-devant reine y a fourni 50 000 écus » –, la Convention confisqua la salle et décida d’y transférer l’Opéra national, qui s’y installa le 20 thermidor, onze jours après la chute de Robespierre. C’est en s’y rendant pour la première française de La Création de Haydn que Bonaparte faillit sauter rue Saint-Nicaise, et c’est un autre attentat qui causa la perte du lieu : le 13 février 1820, le duc de Berry fut poignardé à la sortie du spectacle. De même que le château des Tournelles avait été rasé après que Montgomery y eut tué Henri II d’un coup de lance malheureux, la salle de la Montansier fut démolie après la mort de l’héritier du trône. Il était prévu d’élever sur l’emplacement un monument expiatoire, mais Louis-Philippe préféra faire construire par Visconti la gracieuse fontaine des Fleuves. Comme vestiges de cet opéra, il reste les noms des rues bordant le square, Cherubini, Rameau, Lulli – dont la maison n’était pas loin, à l’angle des rues Sainte-Anne et des Petits-Champs, « ornée par le dehors de grands pilastres d’ordre composé, et de quelques sculptures qui ne sont pas mal imaginées34 ».

Après cette catastrophe, l’Opéra émigra pour quelques mois à la salle Favart, construite dans les années 1780 sur les terrains du duc de Choiseul et qui était jusque-là consacrée à la comédie italienne. Sa curieuse situation, tournant le dos au boulevard des Italiens et ouvrant sur la petite place Boieldieu, s’explique par le désir des comédiens de ne pas être confondus avec les bateleurs du boulevard du Temple35. En 1821, l’Opéra s’éloigna de quelques mètres, traversant le boulevard des Italiens pour se fixer à l’angle de la rue Le Peletier. Ce fut là le grand Opéra du XIXe siècle, la salle mythique de Rossini, de Boieldieu, de Meyerbeer, de Donizetti, de Berlioz, de Balzac, de Manet. Elle brûla elle aussi en 1873, et l’Opéra revint alors quelques mois dans le quartier de la Bourse, salle Ventadour36, avant de se fixer dans la nouvelle salle construite par Garnier, inaugurée en 1875 avec La Juive de Scribe et Halévy.

Finance et opéra n’étaient pas des activités exclusives. À l’ouest de la rue de Richelieu (« la rue des affaires et du plaisir », pour Alfred Delvau), débordant le tracé de ce qui sera plus tard l’avenue de l’Opéra, s’élevait une butte de gravats, fruit entre autres de la démolition de la vieille enceinte de Charles V et de la porte Saint-Honoré. Cette butte des Moulins était l’un des grands lieux de la prostitution parisienne. Au début de Splendeurs et misères des courtisanes, la touchante Esther habite rue Langlade, minuscule ruelle entre la rue de Richelieu et la rue Traversière-Saint-Honoré [Molière]. « Ces rues étroites, sombres et boueuses, où s’exercent des industries peu soigneuses de leurs dehors, prennent à la nuit une physionomie mystérieuse et pleine de contrastes. En venant des endroits lumineux de la rue Saint-Honoré, de la rue Neuve-des-Petits-Champs et de la rue de Richelieu, où se presse une foule incessante, où reluisent les chefs-d’œuvre de l’Industrie, de la Mode et des Arts, tout homme à qui le Paris du soir est inconnu serait saisi d’une terreur triste en tombant dans le lacis de petites rues qui cercle cette lueur reflétée jusque sur le ciel…. En y passant pendant la journée, on ne peut se figurer ce que toutes ces rues deviennent à la nuit ; elles sont sillonnées par des êtres bizarres qui ne sont d’aucun monde ; des formes à demi nues et blanches meublent les murs, l’ombre est animée. Il se coule entre la muraille et le passant des toilettes qui marchent et qui parlent. Certaines portes entrebâillées se mettent à rire aux éclats…. Des ritournelles sortent d’entre les pavés…. Cet ensemble de choses donne le vertige. » La butte des Moulins sera arasée pour permettre la jonction de l’avenue de l’Opéra avec la rue Saint-Honoré. Une photographie de Marville montre ces travaux gigantesques, avec au fond la façade du nouvel Opéra entrevue à travers la poussière. Mais la tradition de l’amour vénal survivra longtemps rue des Moulins, dont Toulouse-Lautrec a peint le célèbre Salon, ou encore rue Chabanais, qui abritait avant-guerre encore l’une des maisons closes les plus sélectes de Paris – d’où l’expression autrefois fréquente dans Le Canard enchaîné : « C’était un beau chabanais. »

*

La plupart des grands passages parisiens sont groupés entre l’avenue de l’Opéra, la place des Victoires, la rue des Petits-Champs et les Grands Boulevards. Certains sont rénovés, muséifiés, glacés, comme le passage Colbert. D’autres sont devenus des galeries marchandes de semi-luxe, comme la galerie Vivienne. Mais quelques-uns, si différents qu’ils soient du temps de leur splendeur, gardent un charme particulier : la galerie Véro-Dodat – où habita Rachel et où se trouvaient les bureaux de La Caricature de Philipon –, avec ses boiseries sombres et le damier de son pavage37 ; le passage Choiseul, où Lemerre éditait les Parnassiens et où le pêle-mêle maintient des possibilités d’inattendu ; et surtout l’ancêtre, le passage des Panoramas. Son nom provient de deux tourelles de bois qui encadraient son entrée sur le boulevard Montmartre. Un groupe de peintres, parmi lesquels Daguerre, avait exécuté sur d’immenses toiles – près de cent mètres de circonférence et vingt mètres de haut – des vues panoramiques de Toulon, de Tilsit, du camp de Boulogne, de la bataille de Navarin… Les spectateurs, au centre de la rotonde, étaient immergés dans le spectacle éclairé par le haut. Chateaubriand, dans l’Itinéraire de Paris à Jérusalem : « L’illusion était complète, je reconnus au premier coup d’œil les monuments que j’avais indiqués. Jamais voyageur ne fut mis à si rude épreuve : je ne pouvais m’attendre qu’on transportât Jérusalem et Athènes à Paris pour me convaincre de mensonge ou de vérité. » Les rotondes ont disparu mais il reste le théâtre des Variétés, où triompha Offenbach avant Meilhac et Halévy, Lavedan, Capus, de Flers et Caillavet. C’est devant son entrée que le pauvre comte Muffat attend Nana, « sous les vitres blanchies de reflets, un violent éclairage, une coulée de clartés, des globes blancs, des lanternes rouges, des transparents bleus, des rampes de gaz, des montres et des éventails géants en traits de flamme, brûlant en l’air ; et le bariolage des étalages, l’or des bijoutiers, les cristaux des confiseurs, les soies claires des modistes, flambaient derrière la pureté des glaces, dans le coup de lumière crue des réflecteurs ; tandis que, parmi la débandade peinturlurée des enseignes, un énorme gant de pourpre, au loin, semblait une main saignante, coupée et attachée par une manchette jaune ».

La mélancolique beauté du passage des Panoramas se prolonge au-delà du boulevard Montmartre par le passage Jouffroy et le passage Verdeau jusqu’à la rue de Provence, un long parcours sans se mouiller quand il pleut. Telle est bien la principale raison de la vogue des passages, du Directoire à la fin du Second Empire : on pouvait y flâner sans patauger dans la célèbre boue parisienne ni risquer de se faire tuer par les voitures (au début du XXe siècle encore : « Gourmont m’expliquait que lorsqu’il était à la Bibliothèque nationale, il habitait rue Richer et pouvait venir à la Bibliothèque, les jours de mauvais temps, presque sans subir celui-ci, par les passages Verdeau, Jouffroy, des Panoramas, la rue des Colonnes, etc. »38). En 1800, il n’existait dans Paris que trois rues pourvues de trottoirs : la rue de l’Odéon, la rue Louvois et la rue de la Chaussée-d’Antin. Ailleurs, le caniveau était le plus souvent au milieu de la chaussée comme au Moyen Âge. « À la moindre averse, écrit Sébastien Mercier, il faut dresser des ponts tremblants », c’est-à-dire des planches sur lesquelles les petits Savoyards faisaient traverser moyennant péage. Frochot, préfet de la Seine sous l’Empire, pouvait se lamenter : « La capitale de la France, ornée de monuments admirables et qui possède tant d’établissements utiles, n’offre à ceux qui la parcourent à pied qu’une voie excessivement pénible, ou même dangereuse, et qui semble avoir été exclusivement destinée au mouvement des voitures39. » Cinquante ans plus tard, le tableau n’a guère changé : « Mon cher, écrit Baudelaire dans le “petit poème en prose” intitulé Perte d’auréole, vous connaissez ma terreur des chevaux et des voitures. Tout à l’heure, comme je traversais le boulevard, en grande hâte, et que je sautillais dans la boue, à travers ce chaos mouvant où la mort arrive au galop de tous les côtés à la fois….» Le déclin des passages coïncide avec l’achèvement des premières percées haussmanniennes : « Nos rues plus larges et nos trottoirs plus spacieux ont rendu aisée la douce flânerie impossible à nos pères ailleurs que dans les passages40. » À la fin du siècle on parlait déjà des passages au passé : « Le passage, qui fut pour le Parisien une sorte de salon-promenoir où l’on fumait, où l’on causait, n’est plus qu’une sorte d’asile dont on se souvient tout à coup, quand il pleut. Certains passages gardent une certaine attraction à cause de tel ou tel magasin célèbre qu’on y trouve encore. Mais c’est la renommée du locataire qui prolonge la vogue, ou plutôt l’agonie du lieu41. »

Délaissés, délabrés, les passages parisiens sont pourtant présents dans la littérature du XXe siècle – le passage de l’Opéra dans Le Paysan de Paris d’Aragon, qui donna à Walter Benjamin l’idée d’entreprendre le Passagenwerk, l’extraordinaire passage des Bérésinas [Choiseul] dans Mort à crédit de Céline, « pas croyable comme croupissure ». Ce qui est plus étrange, c’est qu’on n’en trouve guère de traces dans les œuvres écrites au temps de leur gloire. À ma connaissance, il n’est question des passages ni dans La Comédie humaine – ni d’ailleurs dans des textes de Balzac comme Histoire et physiologie des boulevards de Paris –, ni chez Nerval, ni dans les Tableaux parisiens ou les Petits Poèmes en prose bien que Poulet-Malassis, l’éditeur des Fleurs du mal, eût ses bureaux passage Mirès [des Princes, qu’on vient de démolir], ni dans Les Misérables, ni dans Les Mystères de Paris. Peut-être le passage, lieu si poétique aujourd’hui, n’était-il pour les contemporains qu’un détail urbain commode mais peu digne d’intérêt, comme sont pour nous les galeries commerciales, les cinémas multisalles ou les parkings souterrains.

*

Passer du Palais-Royal aux Halles, c’est passer du quartier le plus récent de l’Ancien Paris, le plus élégant aussi et le mieux préservé, à un autre qui est tout son contraire. Entre eux, la frontière la plus évidente est la rue du Louvre, élargissement de la très ancienne rue des Poulies. Une autre, plus précise peut-être car elle suit le tracé de l’enceinte de Philippe Auguste, est la rue Jean-Jacques-Rousseau, qui se nommait rue Plâtrière quand Jean-Jacques y habitait, gagnant sa vie en copiant de la musique. « Son imagination, écrit Sébastien Mercier, ne se reposait que dans les prés, les eaux, les bois et leur solitude animée. Cependant il est venu presque sexagénaire se loger à Paris, rue Plâtrière, c’est-à-dire dans la rue la plus bruyante, la plus incommode, la plus passagère et la plus infestée de mauvais lieux. »

Les Halles avant Baltard

La destruction des Halles dans les années 1970 a été un tel traumatisme qu’on en a oublié les démolitions de Baltard au début du Second Empire42. Près de quatre cents maisons avaient pourtant été rasées pour percer les voies des nouvelles halles : la rue axiale (rue Baltard), qui prolongeait la rue du Pont-Neuf vers la pointe Saint-Eustache ; la rue des Halles, qui arrivait en oblique du Châtelet, et la rue Rambuteau, déjà percée sous Louis-Philippe mais qu’il avait fallu élargir. Le terrain devait être dégagé pour construire les dix pavillons métalliques dessinés par Baltard, six à l’est et quatre à l’ouest de l’axe médian43. C’était une intervention brutale en plein cœur de la ville mais, à la différence du désastre de 1970, elle ne faisait que perpétuer une vieille tradition voulant que ce quartier fût périodiquement bouleversé sans jamais perdre son rôle ni son esprit.

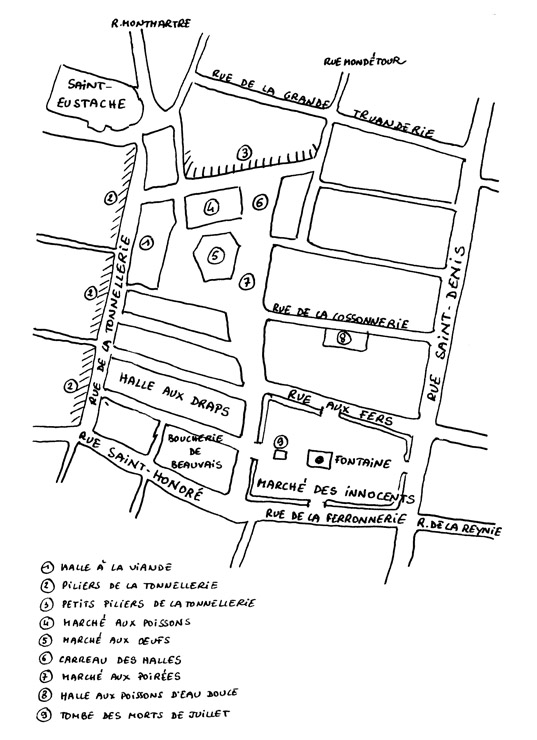

Les premières halles dataient de Philippe Auguste. Il avait fait construire deux grandes bâtisses pour abriter un marché qui se tenait là, en plein air, sur une petite éminence appelée les Champeaux. Ces halles étaient entourées de murs et les portes étaient fermées pendant la nuit : on entrait là comme dans une ville. Les maisons tout autour avaient un rez-de-chaussée en retrait et des étages soutenus par des piliers, ce qui formait une galerie où s’ouvraient des boutiques. On distinguait les grands piliers de la rue de la Tonnellerie – dans l’axe du futur Pont-Neuf – et les petits piliers, ceux des potiers d’étain, qui donnaient sur une placette triangulaire au chevet de la petite église Saint-Eustache primitive. On appelait carreau des Halles ce marché en plein air au point de convergence des trois rues – Coquillière, Montmartre et Montorgueil – par lesquelles arrivaient de l’ouest et du nord le blé et la marée. Au centre de la place voisinaient une fontaine et un pilori qui était comme un panopticum de Bentham inversé, « une ancienne tour de pierre octogone, dont l’étage supérieur est percé de grandes fenêtres dans toutes les faces. Au milieu de cette tour est une machine de bois, tournante, et percée de trous où l’on fait passer la tête et les bras des banqueroutiers frauduleux, des concussionnaires et autres criminels de cette espèce, qu’on y condamne. On les y expose pendant trois jours de marché consécutifs, deux heures chaque jour ; et de demi-heure en demi-heure on leur fait faire le tour du pilori où ils sont vus en face et exposés aux insultes de la populace44 ».

Le cimetière des Innocents, le plus important de Paris pendant des siècles, occupait l’angle de la rue Saint-Denis et de la rue de la Ferronnerie45. Philippe Auguste l’avait fait entourer lui aussi d’un mur percé de quatre portes. Les morts étaient jetés dans des fosses communes profondes de plusieurs mètres, qui pouvaient accueillir jusqu’à mille cadavres. Quand une fosse était pleine, on la fermait et on en creusait une autre. Au XVe siècle, l’intérieur du mur d’enceinte fut doublé de galeries à arcades surmontées de combles, les charniers, où l’on entassait les ossements des fosses les plus anciennes pour faire de la place. Du côté de la rue de la Ferronnerie, les murs de la galerie étaient décorés d’une danse macabre comme ce siècle en a dispersé dans toute la France. En ce temps où l’on vivait en familiarité avec la mort, le cimetière était l’un des lieux les plus fréquentés de Paris, comme plus tard la galerie Mercière du Palais de Justice et les jardins du Palais-Royal. On y trouvait des lingères, des écrivains publics, des marchandes à la toilette, des vendeurs de livres et de tableaux et toutes sortes de charlatans.

Dans le marché, un certain désordre avait commencé sous Louis IX, qui avait autorisé les « pauvres femmes » à vendre le poisson de mer au détail près de la halle aux poissons frais, privilège qui s’est maintenu jusqu’à la destruction finale : ce sont elles et leurs grands parapluies rouges que rencontrait le jeune Haussmann sur le chemin de la faculté de droit. Le long du mur du cimetière, les lingères et les fripiers pouvaient eux aussi exposer gratis leurs marchandises. Au nord des Innocents, près de l’église Saint-Leu-Saint-Gilles, la rue de la Grande-Truanderie n’a cessé au cours des siècles de justifier son nom : Sauval écrit qu’elle « a pris le nom des gueux qui y sont autrefois demeurés et ce n’était pas seulement une Cour des miracles, mais peut-être la première et la plus ancienne de Paris ».

La première grande « réformation » des Halles fut menée sous Henri II, à partir des années 1550, en même temps que l’on commençait à construire l’église Saint-Eustache. « En 1551, écrit Gilles Corrozet, les Halles de Paris furent entièrement baillées et rebâties de neuf, et furent dressés, bâtis et continués d’excellents édifices, hôtels et maisons somptueuses pour les bourgeois preneurs de vieilles places46. » L’ancien mur d’enceinte des Halles est alors abattu, et l’on y accède désormais par de vraies rues. La répartition des denrées se fait plus claire. Au sud, du côté où sont aujourd’hui les rues des Bourdonnais, Sainte-Opportune, des Deux-Boules, des Lavandières, c’est la Halle aux draps et aux toiles. On y trouve aussi des boucheries, bien que l’essentiel de cette activité ait lieu dans le quartier de Saint-Jacques-de-la-Boucherie – la tour Saint-Jacques est un vestige de cette grande église –, où les troupeaux sont conduits sur pied jusqu’aux écorcheries.

Au nord-ouest, aux alentours de l’actuelle Bourse du commerce, c’est la Halle aux blés, près de l’hôtel que Catherine de Médicis a fait construire par Philibert de l’Orme (« Un écrivain moderne, écrit Germain Brice deux siècles plus tard, que l’on peut suivre en cette occasion, dit qu’il n’y a pas après le Louvre de maison plus noble dans le royaume que cet hôtel »). Au nord-est, vers la pointe Saint-Eustache, c’est le carreau des Halles, qui se prolonge par le marché aux poirées : « On y vend en toutes saisons, et tous les jours, toutes sortes d’herbes, tant médicinales que potagères, et toutes sortes de fruits et de fleurs, en sorte que cette place est un jardin, où l’on voit les fleurs et les fruits de toutes les saisons47. » Cette disposition – textiles et viande au sud ; blé, poisson et légumes au nord – persistera jusqu’à Baltard.

À la fin de l’Ancien Régime, les Halles vont être une nouvelle fois bouleversées de fond en comble. L’hôtel de Catherine de Médicis – l’hôtel de Soissons – est démoli et sur son emplacement Le Camus de Mézières construit une nouvelle Halle aux blés, grand bâtiment circulaire que Molinos, dans les années 1780, couvre d’une immense coupole de bois selon une technique nouvelle à Paris. Les halles datant de la Renaissance sont remplacées par des bâtiments neufs. Et surtout on abat les maisons qui entourent le cimetière des Innocents, sur la rue aux Fers48 [Berger], la rue de la Lingerie, la rue Saint-Denis.

Les destructions emportent l’église des Innocents mais épargnent la fontaine qui lui était adossée. C’était un monument très admiré : « Le cavalier Laurent Bernin, un des plus renommés architectes de ces derniers siècles, d’ailleurs fort avare de louanges et qui affectait de ne rien estimer de tout ce qu’il voyait de beau en cette ville, ne put s’empêcher de se récrier en examinant cet incomparable ouvrage, et déclara qu’il n’avait rien remarqué de pareil en France49. » La fontaine des Innocents reçoit alors une quatrième arcade qui complète celles que Jean Goujon avait sculptées, ce qui permet de la placer non plus contre un mur mais au centre du nouveau marché des Innocents. Le cimetière, en effet, a été fermé. Dans une veine écologique, Mercier écrit que « l’infection, dans cette étroite enceinte, attaquait la vie et la santé des habitants. Les connaissances nouvellement acquises sur la nature de l’air (Lavoisier !) avaient mis dans un jour évident le danger de ce méphitisme…. Le danger était imminent ; le bouillon, le lait, se gâtaient en peu d’heures dans les maisons voisines du cimetière : le vin s’aigrissait lorsqu’il était en vidange ; et les miasmes cadavéreux menaçaient d’empoisonner l’atmosphère ». Les ossements sont alors emportés vers les carrières du sud de Paris, qui deviennent les Catacombes. « Qu’on se représente des flambeaux allumés, cette fosse immense, ouverte pour la première fois, ces différents lits de cadavres, tout à coup remués, ces débris d’ossements, ces feux épars que nourrissent des planches de cercueil, les ombres mouvantes de ces croix funéraires, cette redoutable enceinte subitement éclairée dans le silence de la nuit !50 »

C’était en observant l’évolution du site des Halles au fil des siècles que l’on pouvait comprendre le paysage de Paris. Il est impossible de se consoler de la fin stupide de ce lieu qui, comme l’écrivait Sauval trois siècles plus tôt, « est plein de tout : les légumes, les fruits des jardins et des marais, le poisson de mer et de rivière, les choses qui peuvent contribuer à la commodité et aux délices de la vie, enfin ce que l’air et la terre ont de plus excellent, de plus exquis et de plus rare, arrivant à Paris, s’amène là ». Mais, tout inconsolable que l’on soit, il ne faut pas pour autant oublier le déroulement de cette fin. Louis Chevalier l’a observé de l’intérieur, il a entendu tous les arguments que la mauvaise foi faisait valoir en faveur de la destruction : « L’argument économique, le plus mystérieux et le plus obscur… était le plus souvent cité. Et puis l’hygiène. La saleté légendaire des Halles… Je cite en vrac les mots tels que je les trouve dans les discours, sans chercher à les mettre en ordre, comme on arrangeait les marchandises, les légumes par exemple, en harmonieux édifices qui, dans la lumière éclatante des lampes, respiraient l’ordre, la beauté, le goût, et bien évidemment la propreté : si frais, si propres, que c’était même dommage de les éplucher. Mais la saleté arrangeait tout le monde…. Pour dramatiser davantage, les rats. La vieille peur moyenâgeuse des rats…. Et pour compléter ce spectacle à la Gustave Doré, les grosses prostituées de Villon, peu discrètes il est vrai, certaines étalant leurs charmes jusque sur les marches de Saint-Eustache51. » Chevalier revoit son condisciple à l’École normale supérieure, Georges Pompidou, avec lequel il dînait de temps en temps : « Il me sembla – simple illusion peut-être – que Pompidou, connaissant mes idées sur la question, à l’exact opposé des siennes, me lança un regard inflexible et goguenard qui signifiait sans doute qu’avec des gens de mon espèce les Parisiens camperaient encore dans les huttes où les avait trouvés César. »

Une fois prise la décision de transférer les Halles à Rungis, le désastre était écrit. Dans les années 1960-1970, l’architecture française était au plus bas. Les grandes commandes allaient aux membres de l’Institut, auxquels on doit – entre autres – l’immeuble administratif du boulevard Morland et sa pergola, le palais des Congrès de la porte Maillot, la tour Montparnasse, la maison de la Radio et la faculté des Sciences de Jussieu. Et dans un néfaste effet de ciseau, la corruption, la collusion au sein des sociétés d’économie mixte entre les promoteurs et les truands du gaullisme parisien étaient au plus haut. On ne se contenta donc pas d’abattre les pavillons de Baltard : pour rentabiliser l’opération la destruction s’étendit largement aux alentours. La pointe entre la rue de Turbigo et ce qui restait de la rue Rambuteau, toute la région entre feu la rue Berger et la rue de la Ferronnerie, furent remplacées par des hôtels et des immeubles de bureaux d’une laideur si agressive qu’il faut aller loin, au fond du quartier Italie ou sur le Front de Seine, pour en trouver l’équivalent, et encore. Les « jardins » sur l’emplacement des Halles montrent eux aussi à quelle décrépitude de leur art en étaient arrivés les paysagistes français. Cernés de rues mutilées, affublés de la pire panoplie du postmodernisme, ces « espaces » transforment les vieux itinéraires parisiens en parcours du combattant grâce à un dispositif complexe de barrières métalliques, de colonnes d’aération, de passerelles surplombant des fosses où végètent de misérables plantations, d’orifices de voies souterraines, de fontaines où flottent des cannettes vides. Quant au centre commercial souterrain auquel a été attribué le noble nom de forum, le plus étonnant est que son auteur soit encore classé parmi les architectes. Mais l’ensemble est si mal construit, avec des matériaux si pauvres, que sa ruine prochaine est inéluctable. On peut même dire qu’elle a déjà commencé.

Le plateau Beaubourg, entre la rue Beaubourg et la rue Saint-Martin, limité au nord par la rue du Grenier-Saint-Lazare et au sud par l’église Saint-Merri, est une dépendance des Halles auxquelles le relient, à travers le boulevard de Sébastopol, les très anciennes rues de La Reynie et Aubry-le-Boucher. Doisneau a photographié dans les années 1950 ce « vieux dépotoir des Halles où les camions se garaient, où tout un peuple de la nuit venait s’embaucher, se débaucher quelquefois, dans la pénombre, loin des pavillons éblouissants de lumière, comme des acteurs s’échauffent dans la coulisse avant d’entrer en scène52 ». Cette immense esplanade pavée, cet étrange vide dans une région si dense, était l’œuvre d’Haussmann, achevée dans les années 1930. Il avait soigneusement détruit le lacis de ruelles – rues Maubuée, de la Corroierie, des Vieilles-Étuves, du Poirier, du Maure… – qui avait servi de scène tragique à presque toutes les insurrections de la première moitié du XIXe siècle. La minuscule rue de Venise, face au centre Beaubourg, est le seul vestige de cet ensemble qu’on appelait le cloître Saint-Merri et que les journées de juin 1832 avaient rendu célèbre dans toute l’Europe. Autour du Centre lui-même, qui fait désormais partie du paysage parisien – tant il est vrai que la bonne architecture finit toujours par avoir raison des criailleries –, les sociétés d’économie mixte ont exercé leurs ravages : le « quartier de l’Horloge », avec ses sombres boyaux, ses boutiques en faillite, ses pauvres gadgets, ses odeurs suspectes, est à un vrai quartier ce qu’une cafétéria d’entreprise est à un vieux bistrot parisien.

*

La région comprise entre les Halles et les Grands Boulevards est sous-tendue et organisée par la rue Montmartre, qui sert de tuteur à deux enclaves successives, de part et d’autre de la rue Réaumur. Avant, c’est le quartier Montorgueil qui s’appuie sur la rue Montmartre par l’intermédiaire de la rue Tiquetonne, de la rue Bachaumont construite sur l’emplacement du passage du Saumon, de la rue Léopold-Bellan qui portait au XVIIIe siècle le beau nom de rue du Bout-du-Monde. Malgré son travestissement de zone piétonne, Montorgueil reste vivant grâce à son marché qui, même s’il n’est plus tout à fait vrai, joue le même rôle protecteur que rue Mouffetard ou – de moins en moins – rue de Buci. Plus loin, entre la rue Réaumur et le boulevard Montmartre, c’est l’ancien quartier de la presse, qui date de bien avant les rotatives. Lucien de Rubempré, lorsqu’il « sortit un matin avec la triomphante idée d’aller demander du service à quelque colonel de ces troupes légères de la Presse…. arriva rue Saint-Fiacre auprès du boulevard Montmartre, devant la maison où se trouvaient les bureaux du petit journal et dont l’aspect lui fit éprouver les palpitations du jeune homme entrant dans un mauvais lieu53 ».

À la belle époque de la presse quotidienne, entre la fin du Second Empire et la guerre de 1914, tous les grands journaux et les moins grands avaient là leur rédaction et leur imprimerie, superposées dans les mêmes bâtiments. Le Petit Journal était à l’angle de la rue de Richelieu et du boulevard Montmartre, à l’emplacement du fameux Frascati. Le rez-de-chaussée était occupé par une librairie et un gigantesque bazar où un aquarium de poissons exotiques voisinait avec des œuvres de Corot et de Meissonier. Rue Montmartre, à la fin du siècle, on trouvait La Presse, La France, La Liberté, Le Journal des voyages, l’imprimerie Paul Dupont dont l’immeuble abritait L’Univers, Le Jockey, Le Radical, L’Aurore. Rue du Croissant logeaient La Patrie, Le Hanneton, Le Père Duchesne, Le Siècle, La République, L’Écho de l’armée, L’Intransigeant. Le Soleil était rue Saint-Joseph, L’Illustration rue de Richelieu, La Rue et Le Cri du peuple rue d’Aboukir. Certains journaux avaient franchi le boulevard Montmartre : Le Temps était rue du Faubourg-Montmartre, La Marseillaise rue Bergère et Le Figaro au n° 26 de la rue Drouot dans un bel immeuble néogothique. Léon Daudet raconte : « C’est là que j’ai fait mes débuts en 1892 sous Magnard. Je signais “un jeune homme moderne” des petites moralités un peu là et des filets assez acerbes. Dans le même temps, Barrès, jeune homme, aussi gai et blagueur que moi, collaborait à l’illustre maison. Nous étions les chouchous de Magnard qui nous gardait dans son cabinet pendant que se morfondaient à l’étage au-dessous, orné du buste de Villemessant, les plus importants personnages. Un jour nous aperçûmes, à la caisse, Verlaine, avec sa bobine de satyre retraité – nous lui faisions une petite pension, à quelques-uns – qui venait palper ses pépètes, pas bien nombreuses. Naturellement il était saoul et, levant en l’air un gros doigt sale, il riait et répétait d’un air malicieux, indescriptible : “nonobstant… pourtant.”54 »

Le temps n’est pas si loin où l’on n’imaginait même pas de passer en voiture rue du Croissant, où des camions déchargeaient en permanence les bobines de papier pour les rotatives de l’Imprimerie de la Presse. La crise de la presse écrite, la concentration des titres, la migration des imprimeries vers la banlieue n’ont laissé derrière elles que des vestiges de cette glorieuse époque : l’immeuble du Figaro à l’angle de la rue du Mail, celui de La Tribune, les belles cariatides de l’immeuble de La France, journal du soir et la plaque du café du Croissant rappelant qu’« ici, le 31 juillet 1914, Jean Jaurès fut assassiné ». Le long de la rue du Croissant, de la rue des Jeûneurs, de la rue Saint-Joseph, le Sentier voisin s’est infiltré dans les vides laissés par la presse.

Le Sentier

Le Sentier est aujourd’hui le seul quartier parisien dont le nom désigne à la fois un territoire, une activité économique exclusive jusqu’à ces derniers temps – le commerce des tissus et la confection – et un type social. L’implantation récente des « nouvelles technologies » a fait monter les prix de l’immobilier mais n’a pas encore ébranlé le monopole séfarade ni diminué les embouteillages, qui sont de loin les pires de Paris. D’autres noms de quartiers avaient autrefois ce pouvoir de caractériser leurs habitants. De l’Ancien Régime jusqu’à l’époque des Misérables, être du faubourg Saint-Marcel, c’était pour Sébastien Mercier faire partie de « la populace de Paris la plus pauvre, la plus remuante et la plus indisciplinable ». Jusqu’aux années 1950, être de Belleville et même de Montmartre, c’était aussi annoncer quelque peu la couleur. Ces particularismes ont disparu, sauf au Sentier, qui reste un quartier d’entrée difficile, physiquement isolé, socialement à l’écart, peu étudié, peu visité, célèbre mais mal connu55.

On pense souvent que, dans le commerce des tissus et la confection, les juifs arrivés à la fin de la guerre d’Algérie ont pris la relève des juifs de l’Est, venus par vagues successives entre les grands pogroms du début du siècle et les années 1930. En réalité le Sentier a une tradition textile bien plus ancienne. Au XVIIIe siècle, la Compagnie des Indes, qui importait entre autres des cotonnades, avait son siège près de la rue du Sentier. Les fabricants locaux et les teinturiers étaient mécontents de cette concurrence à laquelle ils livrèrent une véritable « bataille des cotonnades ». La marquise de Pompadour, fille du quartier – née rue de Cléry, elle habitait au n° 33 de la rue du Sentier quand elle était mariée au fermier général Le Normant d’Étioles –, assura la promotion des tissus locaux en les utilisant pour décorer son intérieur. Le développement de l’activité textile entraîna alors la construction d’immeubles très particuliers dont on trouve encore beaucoup d’exemples. Dans les détails, leur vocabulaire est celui du néoclassicisme, mais ce qui est inhabituel, ce qui donne à la rue de Cléry, à la rue d’Aboukir, à la rue d’Alexandrie une physionomie si particulière, c’est la densité du plan et la grande hauteur des immeubles : il fallait faire tenir dans le même bâtiment la boutique, le dépôt sur la cour, les ateliers de production dans les étages et le logement. Cette disposition (densité-hauteur) est une caractéristique des quartiers d’immigration ouvrière des grandes villes : les immeubles du Sentier rappellent ceux du ghetto de Venise et ceux d’un autre quartier historique du textile, la Croix-Rousse de Lyon.

Au XXe siècle, chaque période historique a vu arriver ici de nouveaux immigrants. Depuis une vingtaine d’années, Turcs (souvent des Kurdes), Serbes, Asiatiques du Sud-Est et Chinois, Pakistanais, Sri Lankais, Bangladais, Sénégalais et Maliens sont venus louer leur force de travail comme manutentionnaires ou presseurs-finisseurs, quand ils ne sont pas simplement employés à l’heure ou à la journée pour charger un camion ou vider un entrepôt.

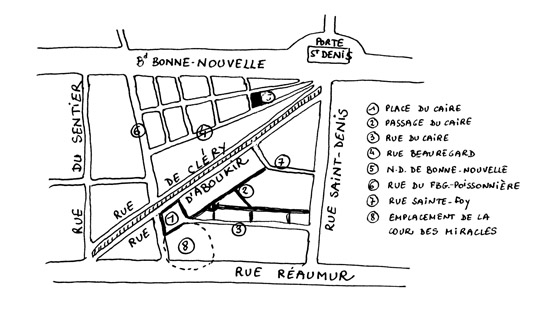

Le Sentier a la forme d’un carré avec comme limites la rue Réaumur, la rue Saint-Denis, le boulevard de Bonne-Nouvelle et la rue du Sentier. Il est divisé en deux par la diagonale des rues de Cléry et d’Aboukir, droite tendue entre la porte Saint-Denis et la place des Victoires sur un segment de l’enceinte de Charles V dont les traces se lisent avec grande clarté : la rue de Cléry est construite sur la contrescarpe de l’enceinte et la rue d’Aboukir, très nettement en contrebas, est tracée dans le fossé (elle s’est d’ailleurs appelée rue « du Milieu-du-Fossé », avant de prendre le nom de Bourbon-Villeneuve, puis celui d’Aboukir en 1848).

Des deux triangles délimités par cette diagonale, le plus frénétique est du côté de la rue Réaumur et de la rue Saint-Denis. C’est le quartier retour d’Égypte de Paris56. Le nom des rues (du Nil, d’Alexandrie, de Damiette, du Caire) et surtout l’extraordinaire façade encadrant l’entrée du passage sur la place du Caire – les colonnes à chapiteaux-lotus, la frise en creux, à l’égyptienne, les trois têtes de la déesse Hathor – témoignent de l’engouement des Parisiens pour l’Égypte lors de l’expédition de Bonaparte, engouement qui dure toujours.