Vasi e profili: un esercizio per il doppio cervello

GLI esercizi che seguono hanno la funzione specifica di facilitarvi il passaggio dall’uso dell’emisfero sinistro dominante all’uso dell’emisfero destro subordinato. Potrei continuare a descrivere a parole questo passaggio in mille altri modi, ma soltanto voi potete sperimentare personalmente questo mutamento nel processo cognitivo e nello stato soggettivo. Il jazzista Fats Waller ha detto: «Se chiedete che cosa sia il jazz, non lo saprete mai». Lo stesso si può dire del passaggio dalla funzione S alla funzione D: dovete sperimentarlo di persona, osservare il nuovo stato in cui entrate, e solo in questo modo imparerete a conoscerlo. Come primo passo, l’esercizio che segue è fatto apposta per provocare un conflitto tra le due funzioni.

Problema: «Se un disegno merita mille parole, possono mille parole spiegare un disegno?»

MICHAEL STEPHAN

A Transformational Theory of Aesthetics

Routledge, London 1990

Ecco un veloce esercizio inteso a causare un conflitto mentale.

Che cosa vi occorre:

- carta da disegno

- la matita n. 2

- il temperamatite

- la tavoletta da disegno e nastro coprente

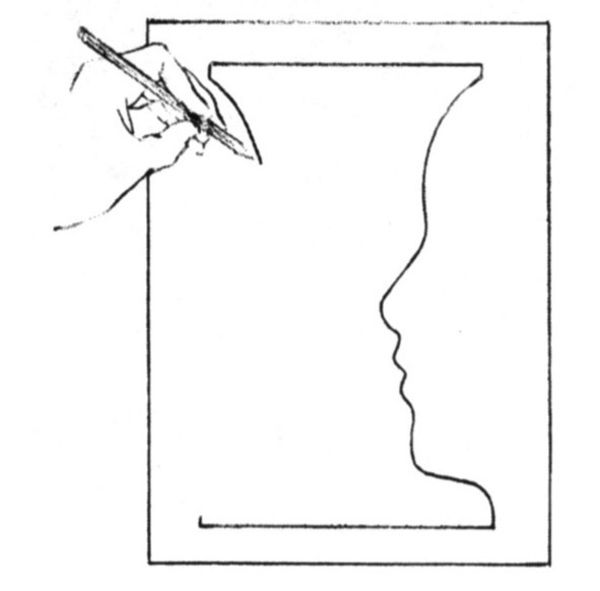

La figura 4-1 riproduce un famoso disegno di illusione ottica, intitolato «Vaso/Profili» perché si può vedervi rappresentati sia due profili di fronte l’uno all’altro sia un vaso simmetrico al centro.

Fig. 4-1.

Ecco ciò che farete:

Il vostro compito, naturalmente, è quello di completare il secondo profilo, che completerà a sua volta, senza che ve ne accorgiate, il vaso simmetrico al centro.

Prima di cominciare il disegno leggete fino in fondo le istruzioni.

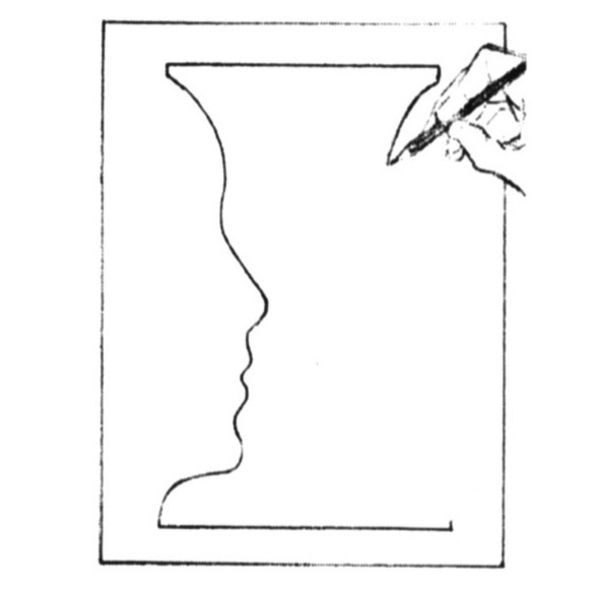

1Copiate il modello (fig. 4-2 o fig. 4-3). Se siete destrimani copiate il profilo, rivolto verso il centro, sulla sinistra del foglio. Se siete mancini disegnate quello sulla destra del foglio, sempre rivolto verso il centro. Le figure 4-2 e 4-3 illustrano rispettivamente il disegno eseguito con la mano sinistra e con la mano destra. Potete inventare voi stessi il profilo che preferite.

2Tracciate una linea orizzontale sopra e sotto il profilo, a costituire l’orlo e la base del vaso (figg. 4-2 e 4-3).

3Ripassate con la matita il profilo che avete disegnato, nominando man mano le varie parti del viso: fronte, naso, labbro superiore, labbro inferiore, mento, collo. Ripetete questa operazione almeno una volta ancora, ripassando il disegno e pensando tra voi e voi al significato di ciascun termine.

4Cominciate sull’altro lato a disegnare il profilo opposto, completando così la forma simmetrica del vaso.

5Mentre state lavorando attorno alla fronte o al naso, probabilmente comincerete a notare qualche segno di confusione o di conflitto. Osservate ciò che accade.

6Lo scopo di questo esercizio è che voi vi osserviate: «Come risolvo il problema?»

Ora cominciate l’esercizio. Tempo di esecuzione: 5-6 minuti circa.

Fig. 4-2. Per destrimani.

Fig. 4-3. Per destrimani.

Perché avete fatto questo esercizio

Quasi tutti i miei allievi sperimentano confusione o conflitto nell’eseguire questo esercizio; pochi sono invece quelli che avvertono un momento di grande difficoltà, al limite della paralisi. Se vi è successo questo, forse eravate giunti a un punto in cui dovevate cambiare direzione nel disegno, ma non sapevate quale strada prendere. Forse il conflitto era così forte da non consentirvi neppure di muovere la mano a sinistra o a destra.

Questo è lo scopo dell’esercizio: creare un conflitto in modo che ognuno sperimenti nella propria mente i «disorientamenti» che possono intervenire quando le istruzioni sono inadeguate al compito da svolgere. Credo che il conflitto possa avere la seguente spiegazione:

Vi ho dato delle istruzioni che si sono violentemente «scontrate» con il sistema verbale nel cervello. Ricordate che ho insistito affinché nominaste ogni parte del profilo che stavate disegnando e vi ho detto: «Ora, pensate a che cosa significano veramente questi termini».

Poi vi ho dato un compito (completare il secondo profilo e, simultaneamente, il vaso), compito che può essere portato a termine soltanto passando alla funzione visiva e spaziale del cervello. Questa è la parte che può percepire e stabilire a livello non verbale le relazioni tra misure, curve, angoli e forme.

La difficoltà di effettuare questo passaggio causa conflitto e confusione, se non una paralisi mentale momentanea.

Forse avete trovato un modo per risolvere il problema, mettendovi pertanto nella condizione di completare il secondo profilo e quindi il vaso simmetrico.

Come ci siete riusciti?

- Decidendo di non pensare ai nomi dei caratteri fisici?

- Spostando l’attenzione dalla forma del volto a quella del vaso?

- Usando una griglia (disegnando linee verticali e orizzontali per aiutarvi a vedere le proporzioni)? O forse segnando dei punti dai quali tracciare curve esterne e interne?

- Disegnando dal basso verso l’alto, anziché viceversa?

- Decidendo che non vi importava se il vaso era simmetrico o no e disegnando un qualsiasi profilo impresso nella memoria da tempo tanto per finire l’esercizio? (Con quest’ultima decisione, il sistema verbale «vince» e il sistema visivo «perde».)

La gomma si rivela uno strumento importante per disegnare, almeno quanto la matita. Proprio non so da che cosa sia nata la sua accezione negativa. La gomma vi permette di correggere i vostri disegni. I miei studenti vedono che anch’io la uso durante i miei lavori dimostrativi nei seminari.

Ancora qualche domanda. Avete usato la gomma per «aggiustare» il vostro disegno? Se è così, vi sentite in colpa? Se sì, perché ? (Il sistema verbale ha una serie di regole che ormai abbiamo memorizzato, una delle quali sicuramente recita: «Non puoi usare la gomma a meno che l’insegnante non sia d’accordo».)

L’antropologo Thomas Gladwin ha messo a confronto i due diversi modi di navigare di un europeo e di un indigeno delle isole Truk, spostandosi su una piccola imbarcazione tra gli isolotti dell’immenso oceano Pacifico.

Prima di salpare, l’europeo elabora un piano scritto in cui prevede le direzioni di rotta, i gradi di longitudine e di latitudine e gli orari stimati di arrivo ai vari scali. Una volta concepito e completato il piano, il navigatore non ha che da eseguire le varie fasi, una dopo l’altra; in questo modo è sicuro di giungere a destinazione all’ora prevista. Egli utilizza tutti gli strumenti disponibili: bussola, sestante, carte di navigazione ecc. Se necessario, è in grado di descrivere esattamente il modo in cui è giunto alla meta.

Il navigatore europeo utilizza le funzioni dell’emisfero sinistro.

Il sistema visivo, che è per la maggior parte avulso dal linguaggio, cerca soltanto dei modi per risolvere il problema secondo un altro tipo di logica: la logica visiva.

Riassumendo, lo scopo di un esercizio apparentemente semplice quale quello «Vaso/Profili» è il seguente:

Per disegnare un oggetto o una persona che avete sotto gli occhi, dovete operare un passaggio mentale verso una funzione cerebrale specializzata per questo compito visivo e percettivo.

La difficoltà di operare questo passaggio dalla funzione verbale a quella visiva spesso genera un conflitto. Ve ne siete accorti? Per ridurre il disagio, vi siete fermati un momento (ve ne ricordate?) e poi avete ricominciato. Questo è ciò che avete fatto quando vi siete autoimposti delle regole – cioè avete dato delle istruzioni al cervello – per «cambiare marcia» o «cambiare strategia» o comunque vogliate chiamare questo passaggio cognitivo.

Ci sono diverse soluzioni al «disorientamento» mentale che questo esercizio può causare. Forse ne avete trovato una del tutto originale o insolita. Per fissare la vostra soluzione personale con le parole, potete scrivere ciò che è accaduto sul retro del disegno.

L’indigeno delle isole Truk, invece, comincia il suo viaggio raffigurandosi la posizione della sua meta in rapporto alla posizione delle altre isole. Nel corso della navigazione egli corregge continuamente la rotta in base al punto in cui sa di trovarsi al momento. Egli improvvisa ogni decisione controllando costantemente la posizione relativa dei punti di riferimento e del sole, nonché la direzione dei venti. Naviga con riferimento al punto da cui è partito, al punto dove deve giungere e allo spazio che separa la sua destinazione dal punto dove si trova. Se gli si domanda come riesca a navigare così bene senza strumenti e senza un piano scritto, egli non è in grado di dare una spiegazione a parole. Ciò non deriva dal fatto che gli abitanti delle isole Truk non sappiano descrivere verbalmente le cose, ma piuttosto che quel processo è troppo complesso e mutevole per essere spiegato a parole.

Il navigatore delle isole Truk utilizza le funzioni dell’emisfero destro.

J.A. PAREDES e M.J. HEPBURN

The Split-Brain and the Culture-Cognition Paradox, 1976

Come il navigatore dei mari del Sud

Nell’esercizio «Vaso/Profili» avete disegnato il primo profilo utilizzando la funzione S, come il navigatore europeo di Paredes e Hepburn, prendendo in considerazione e nominando un settore alla volta. Disegnando il secondo profilo avete invece utilizzato la funzione D. Avete proceduto come il navigatore dei mari del Sud, che corregge continuamente la sua rotta. Probabilmente vi siete resi conto che il nominare le varie parti (fronte, naso, bocca ecc.) vi confondeva: era meglio non pensare che si trattasse di un profilo. Era più facile usare come guida la forma dello spazio tra i due profili. In altre parole, era più facile non pensare affatto: intendo dire in modo verbale. Quando si disegna utilizzando la funzione D, cioè come disegna un artista, se proprio non si può evitare di pensare in modo verbalizzato, bisognerebbe porsi soltanto domande quali:

«Dove comincia quella curva?»

«Quanto è marcata quella curva?»

«Che angolo forma quella linea rispetto al bordo del foglio?»

«Quanto è lunga questa linea in rapporto a quella che ho appena tracciato?»

«Dove si trova quel punto relativo alla distanza dal margine superiore (o inferiore) del foglio?»

Queste sono domande che rientrano nello stile dell’emisfero destro: domande spaziali, relazionali, comparative. Notate che in esse non si nomina alcuna parte del soggetto; non si cerca di affermare nulla né di giungere a conclusioni come: «Il mento deve sporgere quanto il naso» oppure: «I nasi hanno un profilo curvo».

Charles Tart, professore di psicologia all’Università della California, a Davis, ha scritto:

«Il concetto da cui noi partiamo è quello di un qualche genere di consapevolezza di base, un qualche tipo di capacità di base, di ‘sapere’, ‘avvertire’, ‘avere la cognizione’ o ‘riconoscere’ che qualcosa sta succedendo. Questo è un dato teorico e sperimentale fondamentale. Non sappiamo scientificamente quale sia la natura ultima della consapevolezza, ma essa è il nostro punto di partenza».

CHARLES T. TART

Alternate States of Consciousness, 1975

Un breve ripasso: che cosa si apprende quando si «impara a disegnare»?

Il disegno realistico di un’immagine percepita richiede la funzione visiva del cervello, più spesso situata nell’emisfero destro. La modalità visiva del pensiero è fondamentalmente diversa da quella verbale sulla quale facciamo affidamento di solito.

Per la maggior parte dei compiti, le due funzioni agiscono in collaborazione. Disegnare una persona o un oggetto percepito è forse uno dei pochi compiti che richiedono principalmente una funzione: quella visiva, quasi per nulla assistita da quella verbale. Ma ecco altri esempi: atleti e danzatori sembrano dare il meglio di sé soltanto nel momento in cui «zittiscono» il proprio sistema verbale durante le esibizioni, così come si può sperimentare un conflitto quando si tratta di passare dalla funzione visiva a quella verbale. Un chirurgo mi raccontò che mentre stava operando un paziente (principalmente un compito visivo, una volta acquisite le nozioni e l’esperienza necessarie) si è scoperto incapace di dare un nome ai ferri chirurgici. Sentiva se stesso dire all’infermiera: «Mi dia il... come si chiama... quel dannato coso!»

Imparare a disegnare, perciò, non significa letteralmente «apprendere il disegno», ma, paradossalmente, vuol dire imparare ad accedere quando si vuole alla funzione cerebrale preposta al disegno. In altre parole, avere accesso alla funzione visiva – la funzione preposta al disegno – ti porta a vedere le cose in un modo speciale, quello precipuo dell’artista. Il modo di vedere dell’artista è diverso da quello comune e richiede una capacità di operare passaggi mentali a livello conscio. Detto altrimenti e forse in modo più preciso, l’artista è in grado di creare le condizioni che rendono «inevitabile» il passaggio cognitivo.

Questo è ciò che fa chi è allenato nel disegno e che voi state per imparare. Inoltre, questa capacità di osservare le cose non trova applicazione soltanto nel campo artistico, ma in molti altri aspetti della vita comune.

Tenendo a mente l’esercizio «Vaso/Profili», passate al successivo, il cui scopo è esattamente opposto: ridurre il conflitto tra le due funzioni del cervello.

«Il fine di dipingere non è fare un dipinto, per quanto poco logico possa sembrare... Lo scopo che sta dietro ogni autentico lavoro artistico è il raggiungimento di uno stato d’essere, uno stato di elevata attività, più che un normale momento dell’esistenza. [Il dipinto] non è che un sottoprodotto, una traccia, l’impronta dello stato.»

ROBERT HENRI

The Art Spirit, 1923

Passaggio alla funzione D mediante il disegno di immagini capovolte

Anche l’immagine più nota, se la vediamo capovolta, non sembra più la stessa. Automaticamente noi attribuiamo un «sopra», un «sotto», una «destra» e una «sinistra» agli oggetti che vediamo, e ci aspettiamo di vederli orientati sempre nello stesso modo, cioè, diremmo noi, «diritti». Infatti in questa posizione noi possiamo riconoscerli, evocarne il nome e classificarli, confrontando l’immagine che vediamo con i ricordi e i concetti registrati nella memoria.

Ma quando un’immagine si presenta capovolta, il messaggio visivo non coincide più con ciò che abbiamo in mente: è un messaggio strano e il cervello ne rimane confuso. Ciò che vediamo sono delle forme, delle zone di luce e delle zone d’ombra. La difficoltà di fronte a un’immagine capovolta non sorge soltanto se dobbiamo darle un nome, poiché in questo caso il compito è quasi disperato.

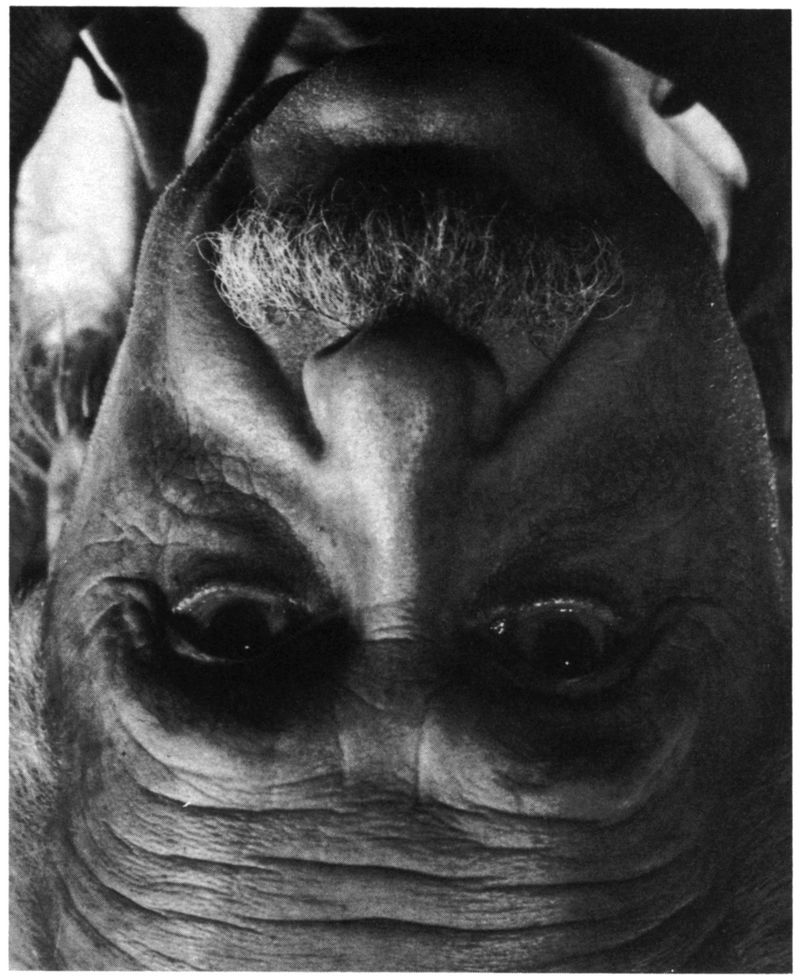

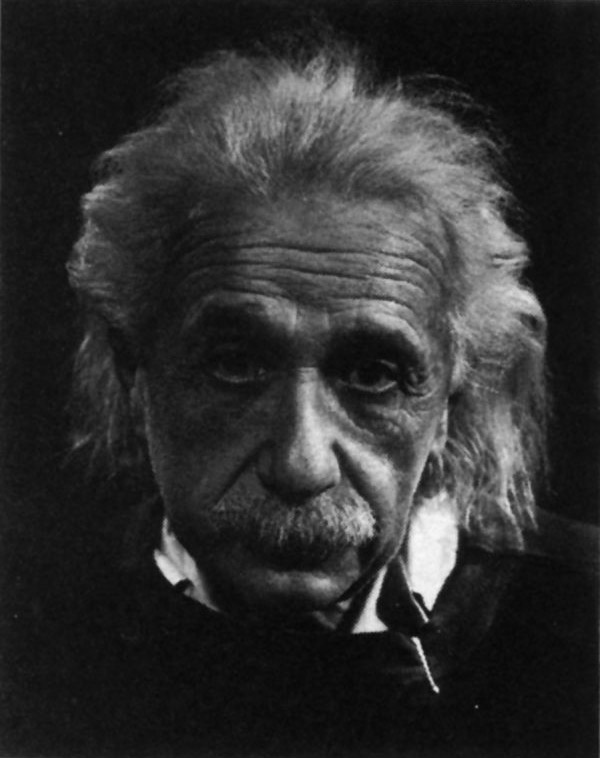

Persino i volti più noti, se capovolti, diventano difficili da riconoscere. Nella figura 4-4, per esempio, potete vedere il volto di un uomo famoso. Lo riconoscete?

Forse avete dovuto girare il libro per riconoscere nella foto il grande scienziato Albert Einstein e anche ora che sapete di chi si tratta l’immagine capovolta può continuare ad apparire irriconoscibile.

Fig. 4-4. Fotografia di Philippe Halsman.

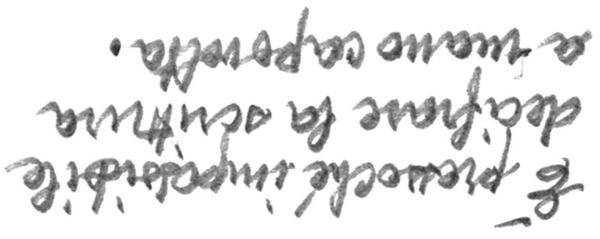

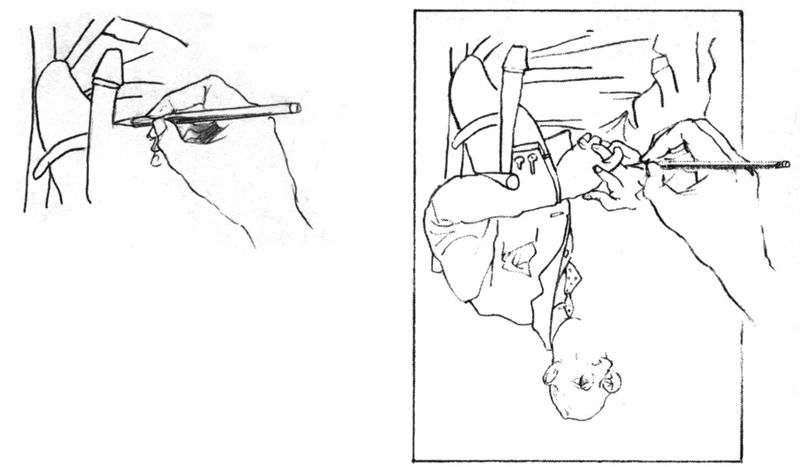

Fig. 4-5. Per imitare le firme i falsari le osservano capovolte; in questo modo vedono meglio la forma delle lettere; vedono, si potrebbe dire, come vede l’artista.

Fig. 4-6. Giambattista Tiepolo (1696-1770), La morte di Seneca. The Art Institute of Chicago, collezione Joseph e Helen Regenstein.

Anche altri tipi di immagine sono difficili da riconoscere in posizione capovolta (vedi fig. 4-5). La vostra stessa calligrafia, che nessuno conosce meglio di voi, vi risulterà probabilmente difficile da decifrare. Potete fare la prova con una vecchia lettera o una nota della spesa scritta di vostro pugno.

Se poi prendiamo un disegno complesso, come quello del Tiepolo alla figura 4-6, e lo capovolgiamo, l’immagine sarà del tutto indecifrabile. Ciò che avviene è semplicemente che l’emisfero sinistro di fronte a tale compito rinuncia ad affrontarlo.

Fotografia di Philippe Halsman, 1947.

© Yvonne Halsman, 1989. Questa è la fotografia riprodotta capovolta poco sopra. Un ringraziamento a Yvonne Halsman per averci permesso di utilizzare, in modo forse un po’ insolito, la famosa immagine di Albert Einstein eseguita da Philippe Halsman.

Il disegno di immagini capovolte

Un esercizio che riduce il conflitto mentale

Noi sfrutteremo questa lacuna dell’emisfero sinistro per offrire l’occasione all’emisfero destro di assumere per un po’ il ruolo di guida.

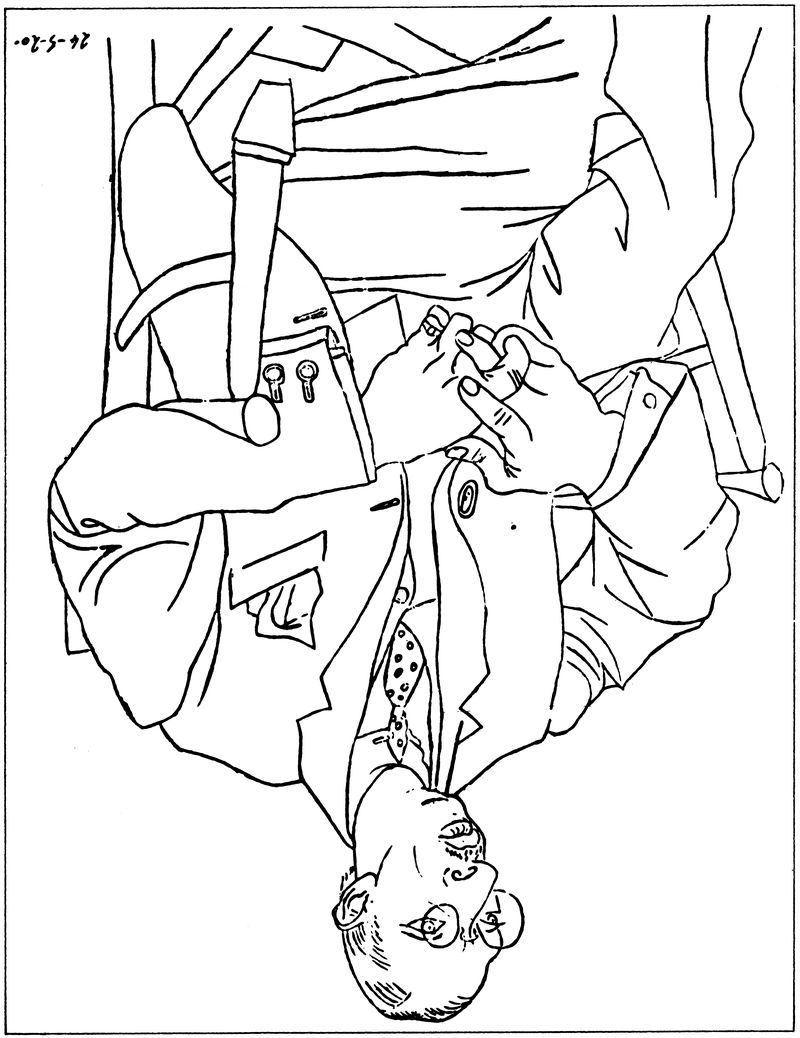

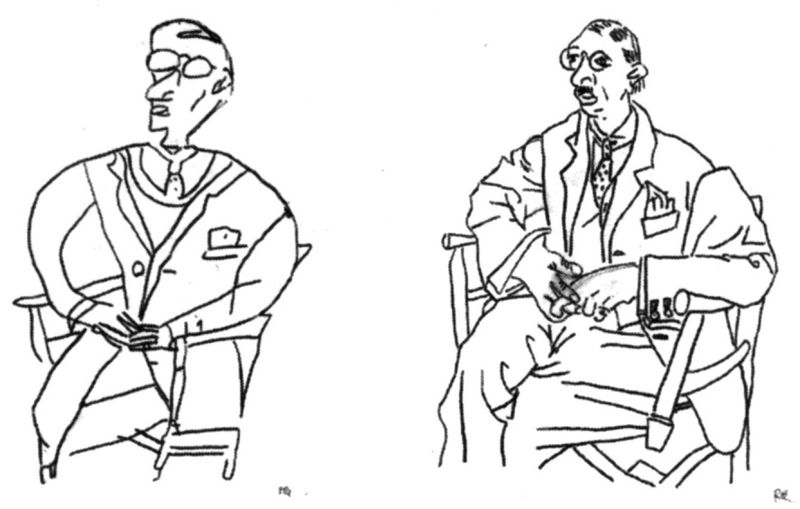

Nella figura 4-7 è riprodotto un disegno di Picasso che ritrae il musicista Igor Stravinskij. L’immagine è capovolta. Bene, voi dovrete copiare il disegno così com’è, eseguendolo capovolto. In altre parole, dovrete copiare il disegno di Picasso esattamente come lo vedete (figg. 4-8 e 4-9).

Fig. 4-7. Pablo Picasso (1881-1973), Ritratto di Igor Stravinskij. Parigi, 24 maggio 1920 (datato). Collezione privata.

Figg. 4-8, 4-9. Disegno di figura capovolta. L’esercizio costringe al passaggio dalle funzioni cognitive dell’emisfero sinistro dominante a quelle dell’emisfero destro subordinato.

Che cosa vi occorre:

- la riproduzione del disegno di Picasso (fig. 4-7)

- la matita n. 2, ben temperata

- la tavoletta da disegno e nastro coprente

- da 40 minuti a un’ora di tempo senza interruzioni

Ecco ciò che farete:

Prima di cominciare, leggete le istruzioni fino in fondo.

1Ascoltate della musica che vi piace mentre lavorate e forse vi capiterà che, man mano che la funzione D prende il sopravvento, la musica si dileguerà nello sfondo. Completate il disegno in una sola seduta, impiegando almeno 40 minuti o eventualmente di più. Soprattutto, non voltate il disegno finché non sarà terminato. Così facendo provochereste un ritorno alla funzione S, cosa che vogliamo evitare fintanto che vi esercitate a usare la funzione D.

2Potete cominciare da dove preferite: dal fondo, dai lati o dall’alto. La maggior parte delle persone sceglie di iniziare dall’alto. Non cercate di capire che cosa state guardando nell’immagine capovolta. È meglio non saperlo. Cominciate semplicemente a copiare le linee. Ma ricordate: non capovolgete il disegno!

3Vi raccomando: non cercate di disegnare la linea di contorno della figura per poi «riempirla». Il motivo è che ogni più piccolo errore nel contorno impedirà che le parti interne combacino. Una delle gioie più grandi nel disegnare è scoprire come le parti, alla fine, si assemblano. Pertanto, vi consiglio di muovervi da una linea a quella adiacente, da uno spazio a una forma vicina, lavorando a modo vostro sul disegno, mettendo insieme le parti via via che procedete.

4Se parlate tra voi e voi, usate soltanto il linguaggio visivo, come: «Bene, questa linea fa una curva in questa direzione; questa forma ha una curva qui», oppure: «Questa linea incontra il bordo del foglio (orizzontale o verticale) con questa angolazione», e così via. Non dovete nominare le parti.

5Se giungendo a certe parti vi viene spontaneo evocarne il nome – le m-a-n-i o il v-i-s-o –, considerate queste parti come forme. Potete anche coprire con una mano o un dito tutto tranne la linea specifica che state tracciando e poi scoprire quella adiacente. In alternativa, potete spostarvi a un’altra parte del disegno.

6A un certo punto il disegno comincerà forse ad apparirvi come un affascinante puzzle. Quando questo accadrà, starete «veramente disegnando», la vostra funzione D sarà attivata e voi comincerete ad avere una visione più chiara. Questa, però, è una situazione alquanto delicata. Ad esempio, se qualcuno entrasse nella stanza e vi chiedesse: «Che cosa stai facendo?» il vostro sistema verbale si riattiverebbe e la vostra concentrazione svanirebbe.

7Potete anche coprire parte del disegno originale con un foglio di carta, scoprendo lentamente nuove aree mentre lavorate. Alcuni miei studenti hanno trovato utile questo espediente, mentre altri lo hanno considerato inutile e causa di distrazione.

8Non dimenticate che tutto ciò che vi occorre sapere per poter disegnare l’immagine è lì davanti ai vostri occhi. Soltanto lì trovate tutte le informazioni necessarie a facilitarvi il compito. Non complicatelo, quindi, inutilmente. È davvero tutto qui.

Ora cominciate il disegno capovolto.

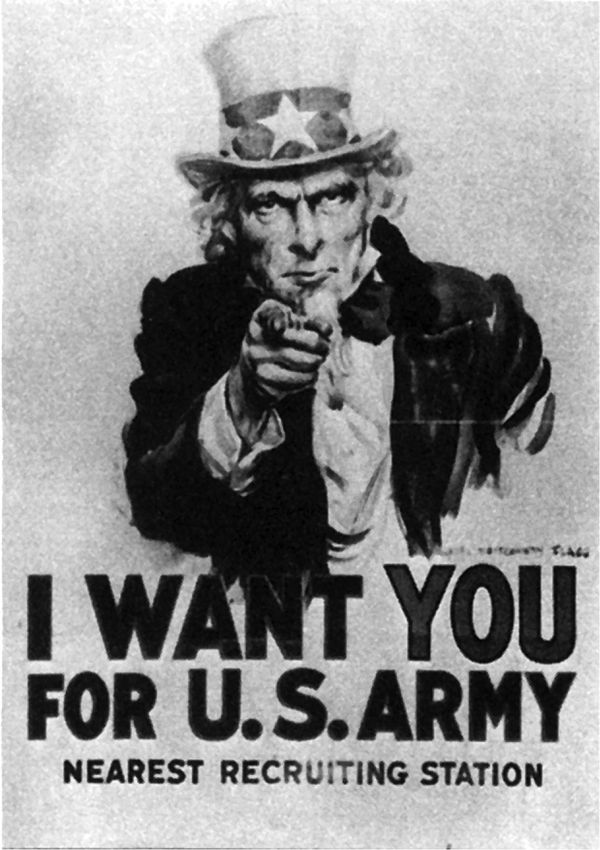

Fig. 4-10. «Voglio te per l’esercito degli Stati Uniti», manifesto di James Montgomery Flagg, 1917. Per gentile concessione dell’Imperial War Museum di Londra.

Il braccio e la mano dello zio Sam sono «in prospettiva» in questo manifesto.

«Prospettiva» è un termine che si usa in educazione artistica. Significa che, per dare l’illusione ottica di una forma che sporge o recede nello spazio, essa deve essere disegnata proprio come appare in quella posizione, e non secondo i nostri canoni di lunghezza. Imparare a usare la prospettiva è spesso difficile per i principianti.

Quando avete terminato:

Voltate entrambi i disegni, quello del libro e il vostro, mettendoli diritti. So già che sarete stupiti del risultato, specialmente se siete sempre stati convinti di non saper affatto disegnare.

Vi posso anche dire che le parti più «difficili», quelle «di scorcio», sono riuscite magnificamente e creano davvero l’illusione dello spazio.

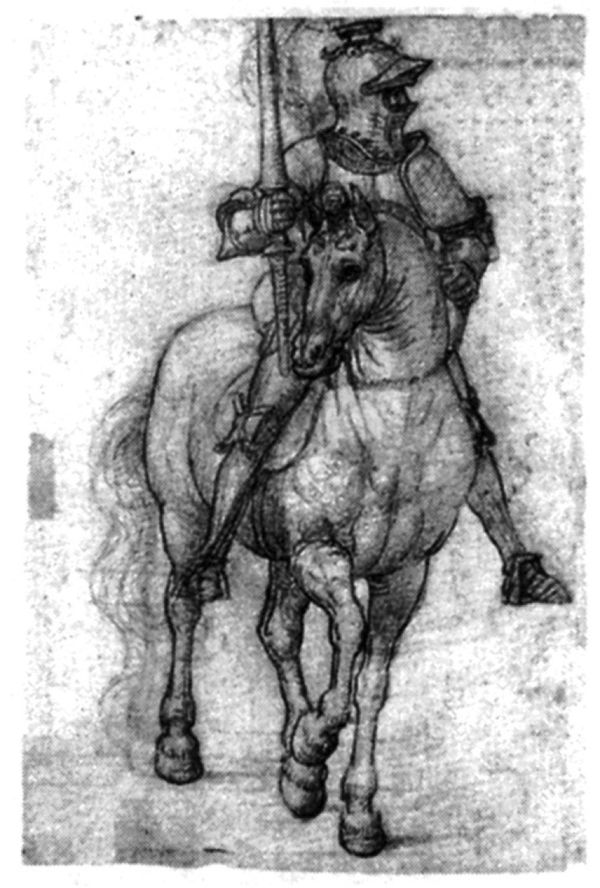

Ecco che cosa avete ottenuto disegnando un’immagine capovolta. Avrete senz’altro disegnato le gambe incrociate del modello in modo perfetto, rispettando la prospettiva. Nei disegni dei miei studenti questa, di solito, è proprio la parte più bella! Come mai sono riusciti a disegnare così bene una parte tanto «difficile»? Perché non sapevano che cosa stavano disegnando! Hanno semplicemente riprodotto ciò che vedevano, e questo è uno dei principi fondamentali per disegnare bene. Tutto questo si applica anche a un altro esempio, il cavallo e cavaliere illustrato alla figura 4-13 più avanti.

Un problema logico per l’emisfero sinistro

Le figure 4-11 e 4-12 mostrano due disegni dello stesso studente. Il ragazzo aveva frainteso le mie istruzioni impartite in classe e aveva riprodotto il disegno nel modo canonico, cioè tenendolo diritto. Quando il giorno successivo venne a lezione, mi mostrò il disegno dicendo: «Ho frainteso. L’ho disegnato nel modo usuale». Gli chiesi allora di farne un altro, questa volta capovolto. Così fece, e il risultato è la figura 4-12.

Fig. 4-11 (a sinistra). Il disegno di Picasso copiato in maniera errata da un allievo.

Fig. 4-12 (a destra). Il disegno di Picasso copiato capovolto dallo stesso allievo il giorno dopo.

Pare contrario alla logica che un disegno capovolto possa riuscire meglio rispetto a uno copiato diritto. Anche lo studente ne era stupito.

Questo enigma pone all’emisfero sinistro un problema che non ha soluzione logica: come spiegare questa improvvisa abilità nel disegno quando esso – l’emisfero che sa sempre tutto – è stato escluso dal compito? La parte sinistra del cervello, che è portata ad ammirare i lavori ben fatti, deve ora considerare la possibilità che l’«inferiore» emisfero destro sappia disegnare.

Per motivi non ancora chiariti, il sistema verbale rifiuta istantaneamente il compito di «leggere» e dare un nome a immagini capovolte. La funzione S pare in effetti che dica: «Non voglio saperne di cose capovolte. È troppo difficile dare un nome a oggetti visti in questa posizione e d’altronde il mondo non è capovolto. Perché dovrei preoccuparmi di questioni simili?»

Be’, è proprio quello che volevamo! D’altro canto, il sistema visivo sembra non curarsene. Diritto o capovolto, tutto è interessante, e forse lo è anche di più un disegno capovolto perché la funzione D è libera dalle interferenze della sua partner verbale, che spesso ha fretta di esprimere giudizi o, almeno, di riconoscere e dare un nome alle cose.

«La nostra normale coscienza di veglia – coscienza razionale, come noi la chiamiamo – non è che un particolare tipo di coscienza, ma tutto intorno a essa, separate da essa dal più sottile dei diaframmi, vi sono forme potenziali di coscienza totalmente differenti. Possiamo vivere tutta una vita senza sospettarne l’esistenza, ma basta il minimo stimolo del tipo giusto, ed eccole destarsi in tutta la loro completezza, tipi di mentalità ben precisi che da qualche parte hanno probabilmente un loro campo di applicazione e di impiego.»

WILLIAM JAMES

Le varie forme dell’esperienza religiosa, 1902

Perché avete fatto questo esercizio

Avete sperimentato un modo per sfuggire allo scontro tra le funzioni: il tipo di conflitto e persino di paralisi mentale che l’esercizio «Vaso/Profili» aveva causato. Quando la funzione S si ritira volontariamente, lo scontro viene evitato e la funzione D si assume rapidamente il compito che le è proprio: disegnare un’immagine percepita.

Imparare a riconoscere il passaggio dalla funzione S alla funzione D

Con l’esercizio del disegno capovolto avete compiuto due importanti passi avanti. Il primo consiste nel ricordo cosciente di come vi sentivate dopo il passaggio dalla funzione S alla funzione D. Le caratteristiche dello stato di coscienza della funzione D sono diverse da quelle relative alla funzione S. È possibile cogliere tali differenze e abituarsi così a capire quando il passaggio cognitivo è avvenuto. È curioso, invece, che il momento dello spostamento tra gli stati di coscienza sfugga sempre alla consapevolezza. Rifacendoci a un altro esempio: si può essere consapevoli di essere ben desti, poi di essere in uno stato trasognato, ma il momento in cui si è passati da uno stato all’altro sfugge inevitabilmente. Allo stesso modo non si ha coscienza del passaggio da un tipo di funzione cognitiva all’altro, ma una volta che esso è avvenuto si è in grado di rendersi conto delle differenze. È proprio questo «rendersi conto» che consente di acquisire un controllo cosciente di quel passaggio, che è uno degli scopi principali del nostro corso.

La funzione S è la modalità di pensiero

La funzione D è la modalità di pensiero «mancina», dell’emisfero destro. La D è ricurva, flessibile, giocosa nel suo girare e rigirare imprevedibile, assai complessa, inclinata, fantasiosa.

Il secondo risultato ottenuto con questo esercizio è la consapevolezza che il passaggio alla funzione D vi consente di vedere come vede l’artista, e perciò di disegnare ciò che vedete.

Ora è ovvio che non potremo capovolgere sempre i nostri soggetti: i vostri modelli non saranno disposti a mettersi a testa in giù, né i paesaggi si capovolgeranno per farvi un favore. Lo scopo, quindi, è di imparare a compiere il necessario passaggio mentale guardando un oggetto nella sua posizione normale. Ciò che dovete fare è adottare il modo di vedere dell’artista, e il segreto sta nel concentrare l’attenzione su informazioni visive che l’emisfero sinistro non possa o non voglia elaborare. In altre parole, dovrete sempre cercare di porre il cervello di fronte a compiti che l’emisfero sinistro rifiuta, consentendo all’emisfero destro di estrinsecare la propria abilità nel disegno. Gli esercizi dei capitoli seguenti vi offriranno gli strumenti per farlo.

«Ho immaginato che nell’Essere Umano fossero possibili diversi stati fisici e vari gradi di coscienza, come segue:

«a) lo stato normale, in cui egli non avverte la presenza degli Esseri Fatati;

«b) lo stato ‘strano’ in cui, oltre a essere cosciente del mondo circostante, egli avverte anche la presenza degli Esseri Fatati;

«c) una specie di trance in cui non è cosciente della realtà circostante e, in un sonno apparente, egli (cioè la sua essenza immateriale) migra verso altri scenari, nel mondo reale o in quello fatato, ben consapevole della presenza degli Esseri Fatati.»

LEWIS CARROLL

Introduzione a Sylvie e Bruno

Breve esame retrospettivo della funzione D

Può essere utile ripensare a ciò che avete sperimentato dopo il passaggio alla funzione D. Cercate di ricordare; ormai avete compiuto quel passaggio diverse volte, prima con i disegni del vaso e dei profili, poi con il disegno di Picasso. Avete notato che non vi rendevate quasi conto del trascorrere del tempo? Per quanto tempo siete stati occupati a disegnare? Forse tanto, forse poco: probabilmente ve ne siete accorti soltanto dopo, guardando l’orologio. Se nella stanza erano presenti altre persone, avrete forse notato che non riuscivate ad ascoltare ciò che dicevano, che non ne avevate voglia. Forse udivate un brusio di fondo, ma probabilmente non vi interessava scoprire che cosa si stesse dicendo. Infine, eravate consapevoli di essere ben desti e presenti, ma al tempo stesso rilassati, fiduciosi, interessati, assorti nel disegno e con la mente lucida?

«So bene da me che solamente in lievi attimi mi è concesso dimenticare me stesso nel mio lavoro... Il pittore-poeta sente che la sua essenza vera immutabile parte dall’invisibile che gli offre un’immagine dell’eterno reale... Sento che non sono io nel tempo, ma che è il tempo in me. Posso anche sapere che codesto arcano dell’arte non mi è dato risolverlo in maniera assoluta, tuttavia mi vien quasi fatto di credere che sto per mettere le mani sulla divinità.»

CARLO CARRÀ

Il quadrante dello spirito

da Valori plastici, 15 novembre 1918

Molti dei miei allievi hanno descritto in questi termini lo stato di consapevolezza provocato dal passaggio alla funzione D, e la descrizione corrisponde alla mia stessa esperienza e a quanto mi è stato detto da diversi artisti. Un pittore, per esempio, un giorno mi disse: «Il mio stato, quando sto lavorando veramente bene, non è paragonabile a nessun’altra esperienza che io conosca. Mi sento tutt’uno col mio lavoro: pittore e quadro sono un’unica cosa. Mi sento un po’ esaltato, ma nello stesso tempo calmo, euforico, e nel pieno controllo di me stesso. Non è esattamente felicità: è più una sorta di beatitudine. Credo che sia per questo che riprendo ancora e ancora a dipingere e a disegnare».

È vero che trovarsi in questo stato, lo stato in cui utilizziamo l’emisfero destro, è piacevole, e che in quelle condizioni si riesce a disegnare bene. Ma vi è un altro vantaggio da tener presente: per un breve periodo di tempo ci si affranca dal dominio dell’emisfero in cui risiede il linguaggio verbale e simbolico, e questo è un grande sollievo. Forse la sensazione piacevole è data proprio dal far riposare l’emisfero sinistro, far cessare il suo chiacchierio, ridurlo al silenzio una volta tanto. Questo prepotente desiderio di mettere a tacere l’emisfero sinistro può spiegare in parte certe pratiche antiche come la meditazione e la ricerca di stati di coscienza alterati indotti con la pratica del digiuno, con l’uso di droghe, con il canto e con il consumo di bevande alcoliche. Quando si disegna utilizzando la funzione D si provoca un’alterazione nello stato di coscienza che può durare per diverse ore, producendo un notevole senso di soddisfazione.

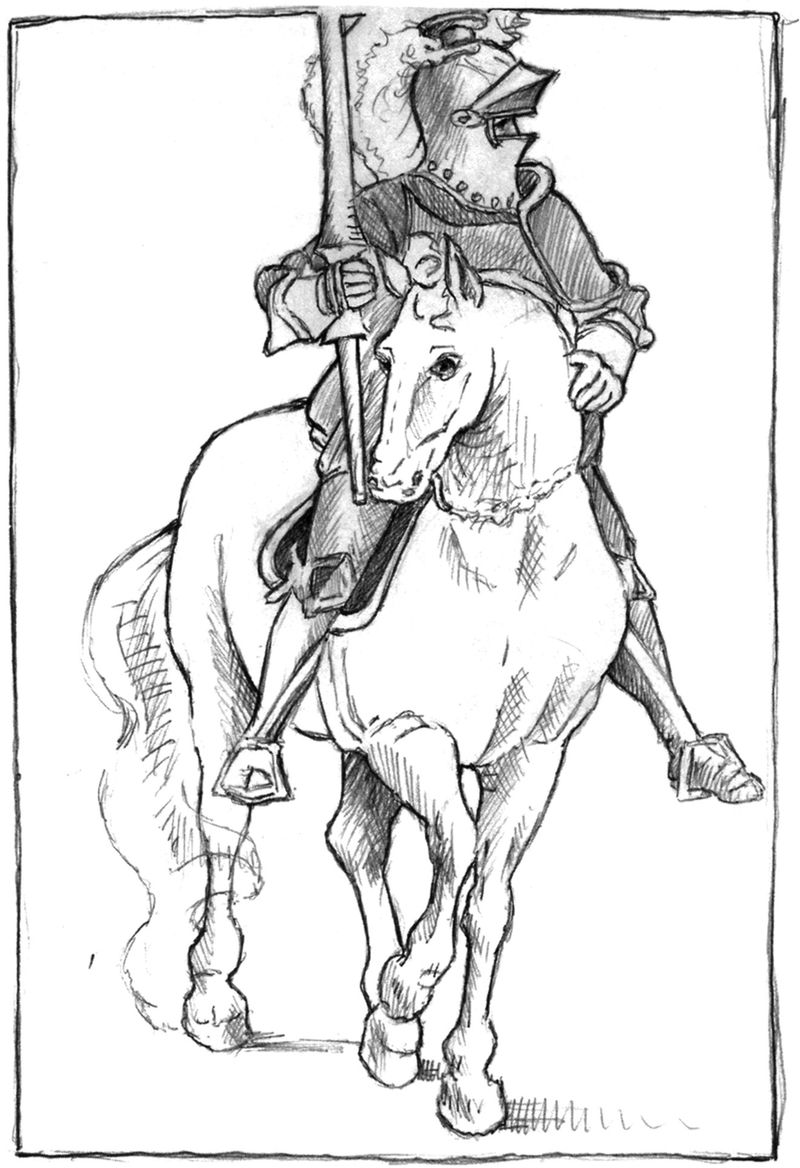

Prima di proseguire nella lettura fate almeno altri due disegni capovolti, copiando la figura 4-13 o trovando voi stessi altri disegni al tratto che si prestino a questo scopo. Cercate, ogni volta che disegnate, di avvertire in modo cosciente il passaggio alla funzione D per familiarizzarvi con ciò che si prova quando si entra in quello stato.

Recuperate l’artista che eravate da bambini

Nel capitolo seguente cercheremo di ricostruire la vostra formazione artistica nel periodo infantile. Lo sviluppo delle capacità artistiche del bambino avviene parallelamente alla maturazione del cervello. Nella primissima infanzia i due emisferi non sono specializzati in funzioni differenziate. Il processo di lateralizzazione – cioè l’affermarsi di specifiche funzioni nell’una o nell’altra metà del cervello – avviene per gradi nel corso della fanciullezza, insieme all’acquisizione delle capacità linguistiche e dei simboli che costituiscono l’arte del bambino.

Questo disegno di un artista tedesco anonimo del XVI secolo offre una meravigliosa opportunità per esercitarsi con il disegno capovolto.

Fig. 4-13. Copia al tratto del disegno del cavallo e cavaliere.

La lateralizzazione si completa in genere attorno all’età di dieci anni, e questo momento coincide con l’insorgere dei conflitti nell’espressione artistica, dovuti al sopravvento del sistema simbolico sulle funzioni percettive, conflitti che interferiscono con la capacità di disegnare in modo preciso ciò che si vede. Si potrebbe ipotizzare che la conflittualità sia dovuta al fatto che il bambino usa la parte «sbagliata» del cervello – la funzione S – per eseguire un compito che meglio si addice alla funzione D. Forse il problema sta nel fatto che a quell’età non si riesce a escogitare un modo proprio per accedere all’emisfero destro, specializzato nelle funzioni visive. Verso il decimo anno, l’emisfero sinistro ha già consolidato la sua posizione dominante, così nomi e simboli si impongono a scapito della percezione spaziale e globale, complicando ulteriormente le cose.

Un esame retrospettivo delle vostre espressioni artistiche da bambini è fondamentale per diverse ragioni: perché possiate ricostruire, ora che siete adulti, il formarsi dei vostri simboli artistici dall’infanzia in poi; perché possiate rendervi conto della crescente complessità dei vostri disegni con l’approssimarsi dell’adolescenza; perché possiate rievocare le discrepanze tra le vostre percezioni e la vostra abilità nel disegno; perché guardiate le vostre opere infantili con occhi meno critici di allora; infine, per accantonare il sistema di simboli che utilizzavate da bambini e progredire verso un livello più maturo di espressione artistica, facendo affidamento sull’emisfero cerebrale appropriato per disegnare, cioè quello destro.