La santità governata. I tre papi di san Francesco

di Chiara Frugoni

Francesco d’Assisi, il santo che ha fatto della rinuncia al potere uno dei punti chiave della sua proposta cristiana, in gioventù aveva tutt’altra aspirazione. Figlio di un ricchissimo mercante di stoffe, egli stesso mercante (e più abile del padre), amante della bella vita, dei festini e delle donne, si vergognava delle sue origini e sognava di poterle riscattare, prima divenendo cavaliere per meriti di guerra e quindi sposando una nobile fanciulla. Lo cose, lo sappiamo, andarono ben diversamente; la sua «conversione», cominciata durante la prigionia di un anno nelle carceri di Perugia (per avere partecipato, poco più che ventenne, a una sfortunata battaglia della sua Assisi contro Perugia), avvenne con tempi molto lunghi, umani: circa cinque anni, con continui andirivieni, dubbi, tentennamenti. Nella prima memoria francescana è rimasta l’immagine di questo Francesco così gaudente, un’immagine che la prima Vita del santo, scritta dal francescano Tommaso da Celano per incarico di papa Gregorio IX, in vista della rapidissima canonizzazione, è costretta a rappresentare, perché ancora viva nel ricordo dei frati che avevano conosciuto san Francesco (morì nel 1226 e fu dichiarato santo nel 1228).

Tuttavia in seguito l’Ordine francescano ebbe tanto successo da rendere imbarazzante una biografia che rammentava chi fosse stato davvero Francesco: a Tommaso da Celano fu commissionata, circa quindici anni dopo, un’altra biografia ufficiale, in cui tutta l’esistenza del santo prima della conversione venne profondamente mutata, preferendo al racconto edificante della conversione fulminea (nel quale era quindi funzionale che ci fosse una vita «empia» da abbandonare) il racconto della predestinazione: i genitori, sciagurati nella prima Vita, diventano modelli di santità nella seconda, e Francesco ha da sempre condotto una vita specchiata. Questo è solo il primo travisamento che toccò in sorte a Francesco: tutta la sua vita, tutta la sua proposta cristiana di povertà e rinuncia al potere furono tradite, come vedremo mettendo a confronto le varie biografie e le parole di Francesco, l’iconografia sopravvissuta lontano da Assisi e le rappresentazioni ufficiali della Basilica di Assisi.

Il messaggio di Francesco era stato molto semplice: prendere il Vangelo e metterlo in pratica, in maniera radicale. Questo fece, e questo chiese ai compagni che lo seguivano. Così, per esempio, Francesco volle che i frati lavorassero con le proprie mani, che abitassero con quei lebbrosi considerati reietti della società, che il rapporto con le donne fosse vissuto in estrema libertà (come si evince da tutte le proibizioni scatenatesi dopo la sua morte: si proibisce solo ciò che prima era permesso), che si vestissero della carità altrui (i primi francescani non erano assolutamente riconoscibili, quindi, perché la loro «divisa» dipendeva dalla carità del prossimo e potevano essere abbigliati chi di verde, chi di marroncino), che i poveri non venissero aiutati come aveva fatto fino a quel momento la Chiesa, che si era prodigata mantenendo però struttura e privilegi: Francesco e i compagni non dovevano aiutare i poveri bensì dovevano diventare essi stessi poveri. Morto Francesco, ma già durante gli ultimi anni della sua vita, di tutto questo rimase ben poco a livello ufficiale, anche se Francesco continuò ad essere la coscienza scomoda dell’Ordine, con cui misurarsi.

Dopo le prime due biografie ufficiali Tommaso da Celano fu costretto a scrivere una terza biografia nel 1252-53, per aggiornare ulteriormente la memoria di Francesco conformemente al successo e ai cambiamenti dell’Ordine. Inoltre occorreva dare maggiore rilievo e spazio ai miracoli, per sostenere e appagare la devozione. Circolavano ancora altre biografie redatte per mano dei compagni di Francesco, per niente d’accordo su quello che era stato scritto sul loro santo fondatore.

Si arriva così alla Leggenda Maggiore scritta da Bonaventura da Bagnoregio quasi mezzo secolo dopo la morte di Francesco. Divenuto nel 1263 Ministro generale dell’Ordine, con l’accordo di tutti i frati Bonaventura decise di stendere una nuova biografia e di far distruggere completamente tutte quelle che l’avevano preceduta, ritenute inappropriate perché tratteggiavano un francescanesimo che era stato e che non c’era più.

Da quel momento, dal 1266, quando l’opera di Bonaventura fu approvata ufficialmente da tutti i frati, Francesco diventa il Francesco di Bonaventura, quello che nell’immaginazione collettiva è il santo delle stimmate e che parla agli uccellini: un santo profondamente mutato rispetto ai suoi intendimenti, per qualche tratto anche inventato. L’operazione compiuta dal Ministro generale francescano è paragonabile al lavoro di chi, preso un tappeto, lo disfi completamente e ne usi i materiali per tesserne uno nuovo: lane e colori sono gli stessi, ma il disegno è totalmente mutato. Un disegno che ha conosciuto anche una fortuna pittorica notevole: sulla biografia ufficiale di Bonaventura sono infatti basati gli affreschi del ciclo della Basilica Superiore ad Assisi.

Per nostra fortuna, Bonaventura non riuscì a distruggere tutte le copie delle Vite precedenti, di cui alla fine dell’Ottocento furono rinvenuti alcuni esemplari (anche se non di tutte); a ciò vanno aggiunte le immagini risalenti alla versione «non autorizzata» della biografia di Francesco, immagini di cui Bonaventura non riuscì a ottenere la distruzione completa, come avrebbe voluto. È grazie a questi due tipi di testimonianze, fonti scritte e figurative, che oggi possiamo ricostruire la vita dell’uomo, dietro il santo consegnatoci dalla tradizione ufficiale.

Un primo esempio della distanza del Francesco delle origini da quello ufficiale lo possiamo trarre da un confronto tra gli affreschi della Basilica Superiore di Assisi e la biografia figurata del santo della Tavola Bardi, in Santa Croce a Firenze (fig. 1).

La Tavola Bardi fu dipinta intorno al 1243, ben prima della normalizzazione di Bonaventura, e contiene scene che non vedremo mai più successivamente. Basteranno alcuni esempi. Nella scena del Presepe di Greccio, nella notte di Natale, secondo Tommaso da Celano Francesco aveva predicato in modo così trascinante che nel pubblico a qualcuno era parso che il santo prendesse in braccio un bambino morto e che questo bambino – Gesù – rivivesse.

Fig. 1. Vita e miracoli di san Francesco. Firenze, Santa Croce, Cappella Bardi, tavola, 1243 circa.

Francesco per tutta la vita fu un grandissimo predicatore, portando la parola del Vangelo lungo le strade a diseredati, bisognosi, contadini; e invece, tranne qui, stranamente non vediamo mai Francesco che predica alle persone. Nell’ufficialissimo ciclo di Assisi, nella chiesa madre dell’Ordine, Francesco non predica a una folla normale: predica agli uccelli.

In un’altra scena, sempre della Tavola Bardi, vediamo Francesco che predica a una folla di musulmani che lo ascoltano con grande rispetto. Francesco era andato in Egitto nel 1219 durante la quinta crociata, ma non per umiliare gli «infedeli», sconfiggendoli dottrinalmente, bensì con l’idea di convertirli; e rimase talmente colpito dalla loro vita da mettere nella sua Regola del 1221 – quella detta «non bollata» – come i frati dovessero vivere tra gli «infedeli». Per Francesco, i frati non dovevano avere con i musulmani né liti né dispute, ma per prima cosa dare il buon esempio; solo se si fosse creato un rapporto di reciproca fiducia i frati avrebbero dovuto provare a parlare di Dio ai musulmani.

Apro una piccola parentesi. Francesco scrisse tre Regole, delle quali solo l’ultima ottenne il sigillo, la bolla di piombo, dell’approvazione pontificia: una prima Regola all’incirca nel 1209, perduta, che Francesco avrebbe portato a Innocenzo III; un’altra, la Regola «non bollata», cioè priva del sigillo pontificio, nel 1221, che non riuscì a imporsi come ufficiale, non approvata né dai frati né dal pontefice, conservata; e infine una terza, nel 1223, la Regola «bollata», quella approvata da papa Onorio III, molto diversa dalla precedente.

La prescrizione di come i frati dovessero comportarsi vivendo tra gli infedeli scomparve nella Regola «bollata» perché non in linea con le direttive della Chiesa, che propugnava lo scontro armato.

In un’altra scena della Tavola Bardi Francesco cura amorosamente i lebbrosi, come una mamma che tiene fra le braccia il suo bambino, secondo uno schema ch’è addirittura quello della «Pietà», della Madonna cioè che ha nel grembo Cristo morto.

Ancora, Francesco desiderava per sé e per i propri compagni la condivisione dell’esistenza materiale dei poveri, la loro stessa provvisorietà, la consapevolezza di chi non ha un futuro certo, di chi non sa cosa porterà il giorno a venire. L’Ordine francescano è definito Ordine mendicante, nonostante Francesco dicesse che chiedere l’elemosina era rubare ai poveri: e anche questo ci dà un’idea di come siano cambiati i frati dal tempo degli esordi. Della noncuranza di Francesco per il possesso delle cose è rimasta testimonianza nella Tavola Bardi, dove osserviamo il santo mentre dona un mantello, ricevuto in regalo da un devoto, a un pastore che portava due agnellini al macello, per riscattarli.

Se dalla Tavola Bardi ci spostiamo alla Basilica Superiore di Assisi, vediamo che negli affreschi sono sparite le folle in ascolto, spariti i lebbrosi, spariti i frati che lavorano e abitano in tuguri, mentre l’unico «povero» che incontriamo è il ben vestito cavaliere cui un giovane Francesco assai ben vestito dona un mantello – Francesco ricco mercante di stoffe! Non un gran gesto, verrebbe da dire. Francesco, notiamolo, non è a piedi nudi e già con il povero saio come nella Tavola Bardi. La scena ricalca un episodio della vita di san Martino, superandola (san Martino donò solo metà mantello, Francesco un mantello intero) (fig. 2).

Fig. 2. San Francesco dona il mantello ad un cavaliere povero. Assisi, Basilica Superiore, affreschi, 1290 circa.

Nella sua biografia Bonaventura raccontò che nel 1209, quando il futuro santo con un gruppetto di compagni si recò a Roma per sottoporre a Innocenzo III la sua proposta di vita, fu accolto benissimo dal pontefice.

Due fonti importanti ci offrono un resoconto assai diverso dell’incontro: Girolamo da Ascoli, il Ministro generale successo a Bonaventura dopo la sua morte, destinato a diventare papa con il nome di Nicola IV – il primo pontefice francescano –, e Ruggero di Wendover, un benedettino inglese.

Il primo si permise di aggiungere una postilla alla Leggenda Maggiore, raccontando come Innocenzo III avesse trattato invece malissimo Francesco, scacciandolo dopo averlo visto male in arnese (anche se poi un sogno gli fece cambiare idea).

La postilla di Girolamo d’Ascoli ci permette di dare maggior credito alla polemica versione, più abbondante di particolari, di Ruggero di Wendover: egli era monaco a St. Albans in Inghilterra, storico di quell’abbazia; i suoi Chronica maiora furono continuati dal confratello Matteo Paris e integrati da bellissimi disegni da lui stesso vergati a partire da poco dopo la morte di Ruggero (1236) fino al 1259, data della morte dello stesso Matteo.

Secondo il monaco, Innocenzo III, vedendo arrivare Francesco lacero e sporco, gli disse di andare a rotolarsi tra i porci da cui proveniva, anziché osare presentarsi in Curia. Allora – continua Ruggero – Francesco andò dai porci, si rotolò per bene e tornò dal papa, dicendogli: «Ho fatto quel che mi hai detto, adesso ascoltami». A questo punto, com’era prevedibile, Francesco venne accolto e poté iniziare a predicare a Roma. Tuttavia, continua Ruggero, sia l’alto clero, sia i romani, entrambi dal cuore duro – così la fonte – non ascoltarono Francesco, che «si avviò allora alla periferia della città dove vide a terra corvi, avvoltoi e gazze intenti a razzolare tra le carcasse morte, e nell’aria una moltitudine di altri uccelli d’ogni genere». Li invitò all’ascolto e fu prontamente ubbidito: «Si formò intorno al santo un cerchio di tutti quegli uccelli che, in assoluto silenzio, ascoltarono per una mezza giornata le parole dell’uomo di Dio, senza muoversi dal loro posto e sempre con lo sguardo fisso al volto di Francesco». Il fatto, annota ancora il cronista benedettino, non sfuggì ai romani, tanto più che lo spettacolo inconsueto si ripeté per tre giorni. Finalmente «il clero e il popolo accorsero in gran folla e introdussero in città l’uomo di Dio con grande venerazione» e da quel momento «iniziò a spandersi la fama del santo per tutt’Italia». Il monaco di St. Albans modellò il racconto fondendo insieme due passi dell’Apocalisse – gli uccelli insediatisi fra le rovine di Babilonia (18,1-2) e gli uccelli invitati dall’Angelo a banchettare con la carne dei cadaveri dei re e dei potenti (19,17-20). Roma è la grande Babilonia nella quale gli uccelli sono venuti a banchettare con la carne dei suoi abitanti morti, un tempo grandi e potenti; perché simbolicamente morti sono i romani, i laici e il clero, che non ascoltano e non riconoscono in Francesco il grande santo. Ruggero proietta sulla città, sede ai suoi occhi della Curia papale corrotta, l’ombra profetica della prossima fine. Il racconto, spogliato delle metafore e delle citazioni bibliche, collima nell’essenziale con la versione di Girolamo d’Ascoli.

La prima versione della predica agli uccelli era apparsa nella prima biografia di Tommaso da Celano, in una forma e con un senso alquanto diversi. Quando Tommaso si accinse all’opera, si trovò costretto ad accontentare contemporaneamente papa Gregorio IX che gliel’aveva commissionata e i compagni di Francesco che avevano un punto di vista non sempre collimante con quello ufficiale, e a scrivere un testo che potesse andare bene per pellegrini e devoti. Per questa ragione Tommaso fece in modo che coesistessero diversi livelli di lettura. Quando racconta della predica agli uccelli, egli non si limita a nominare gli uccellini (come farà invece Bonaventura, e capiremo perché), bensì specifica: Francesco predicò a colombe, monachine, uccelli campestri, uccelli d’acqua. Nei trattati relativi ai vari strati della società gli uomini venivano sovente paragonati agli animali; quando erano paragonati agli uccelli, l’alto clero e i nobili venivano raffigurati come rapaci, mentre emarginati, contadini, poveri e diseredati erano paragonati a uccelli d’acqua, uccelli campestri, colombe e monachine.

Secondo Tommaso da Celano, Francesco, rivoltosi agli uccelli, tenne presente il discorso di Cristo sulla fiducia nella Provvidenza (Lc 12, 22-34): «Fratelli miei uccelli, dovete lodare molto e sempre il vostro Creatore, perché vi diede piume per vestirvi, ali per volare e tutto quanto vi è necessario. Dio vi fece nobili fra le altre creature e vi concesse di spaziare nell’aria limpida; voi non seminate e non mietete, eppure egli vi soccorre e provvede a voi dispensandovi da ogni preoccupazione». Parlando ai pennuti Francesco ha in mente i lavoratori, i poveri, ma anche i suoi stessi frati, perché anch’essi poveri e lavoratori manuali e, come gli uccelli, liberi di muoversi ovunque: pur nello stato della più completa precarietà e indigenza, senza fissa dimora, non devono preoccuparsi per il domani, ma confidare nella Provvidenza sollecita verso ogni creatura. La predica di Francesco, lascia capire Tommaso da Celano, era diretta a chi occupa il gradino più basso della piramide sociale. Emarginati come gli agricoltori sono anche i poveri, con cui spesso si confondono, deboli, sottomessi e indifesi; e anch’essi possono essere simbolicamente rappresentati dagli uccelli. Francesco conosce la sofferenza e, in un desiderio irrealizzabile, vorrebbe che almeno a Natale poveri ed uccelli avessero di che sfamarsi.

Matteo Paris, il confratello di Ruggero di Wendover, conoscendo la Vita prima di Tommaso da Celano (con l’enumerazione delle specie chiamate a raccolta e l’appello rivolto loro dal futuro santo perché l’ascoltassero), illustrò il testo dei Chronica con un disegno e con alcune didascalie che ritenne compatibili con quella versione (fig. 3). Ruggero non aveva riportato il contenuto del sermone e il suo continuatore dovette supporre che fosse analogo a quello di Tommaso. Il titolo sopra il disegno recita: «San Francesco, disprezzato a Roma, sparge i semi divini della sua predica fra il popolo degli uccelli». Francesco, tutto solo, appare infatti appoggiato a un lungo bastone da eremita; un cartiglio posto all’altezza del viso, proprio come un fumetto, dice: «Vi saluto, uccelli. Lodate il vostro Creatore che vi nutre, vi veste con un piumaggio conveniente, voi che non lavorate, filate, arate o seminate, né ammassate il grano nei granai». Sullo sfondo del monticello dove sono radunati i pennuti, una terza didascalia spiega: «Mentre questo avvenne era in viaggio per la valle di Spoleto, e non [si trattò] soltanto di colombe, cornacchie e monachine, ma anche di avvoltoi e uccelli rapaci». Ad ascoltare il santo, Matteo disegnò, posate sul terreno, le categorie di uccelli nominate da Tommaso, fra i quali un airone o una cicogna; collocò poi in cima a un alberello un falco, o in ogni caso un rapace, la specie di uccelli descritta invece da Ruggero di Wendover.

Fig 3. Matteo Paris, La predica agli uccelli. Ms. 16, f. 66v, Chronica maiora, poco dopo il 1236, disegno colorato. Cambridge, Corpus Christi College.

L’accoglienza a Roma fu ostile, ma Francesco, secondo Matteo Paris, indirizzava a tutti parole d’amore. Francesco che predicava alle creature senza ragione si rivolgeva anche ai potenti e al clero dal cuore duro, di cui gli uccelli rapaci sono il simbolo trasparente. Pasolini rappresentò tutto questo nel suo Uccellacci e uccellini; si spinse addirittura un po’ oltre, facendo dire a Totò, nel finale, che Francesco è capace di parlare agli uccellini e agli uccellacci, ma che il gran problema è far parlare tra loro uccellacci e uccellini.

Il messaggio che Tommaso da Celano aveva lasciato trasparire fra le righe raccontando la predica agli uccelli è tenuto in conto in moltissime tavole, affreschi e miniature, dove notiamo, ben riconoscibili, uccelli acquatici, aironi e cicogne, e in più anche rapaci, a testimoniare l’esatta comprensione del significato della predica di Francesco. Cito ad esempio una miniatura di un Libro d’Ore, il libro per le preghiere di Iolanda di Soissons della fine del XIII secolo (fig. 4), o gli affreschi di Benozzo Gozzoli a Montefalco, del 1452 circa (fig. 5). Chi sapeva decifrare l’iconografia della predica comprendeva che la parola di Francesco non era rivolta a semplici volatili, bensì agli uomini.

Fig. 4. San Francesco predica agli uccelli. Ms. M 72, f. 139v, salterio e libro d’Ore appartenuto a Iolanda di Soissons, fine del XIII sec., miniatura. New York, The Pierpont Morgan Library.

Fig. 5. Benozzo Gozzoli, La predica agli uccelli, particolare dalle Storie della vita di san Francesco. Montefalco, Museo Comunale di San Francesco, affreschi, 1452.

Vorrei dare ragione di un fatto sorprendente cui ho già accennato. Francesco, che ha passato la sua vita a predicare, nelle immagini non ha mai davanti a sé un pubblico di uomini, bensì soltanto di uccelli. L’assenza di una folla umana, sostituita invece da quella pennuta, si può qualificare come una vera e propria censura: tradisce il disagio della Chiesa rispetto a un religioso molto particolare, che assomiglia ancora troppo da vicino a un laico. E ai laici che al tempo di Francesco chiedono di predicare la Chiesa nega il permesso con molta energia, ritenendo solo il clero adeguato alla difficoltà del compito, di spiegare cioè la profondità delle Sacre Scritture. Anzi è una richiesta molto pericolosa da formulare, facilmente qualificata come vera e propria manifestazione di eresia. La rappresentazione della predica agli uccelli rende visivamente presente uno strepitoso miracolo ma ne spegne l’audacia registrando non, com’era avvenuto nella realtà, l’incontro quotidiano del santo con altri uomini, quanto invece l’incontro, possibile a Francesco soltanto, con una schiera di creature irrazionali.

Il significato della predica agli uccelli cui alludono Tommaso da Celano e Ruggero di Wendover fu cancellato da Bonaventura, che si affrettò a raccontare invece che anonimi uccelli, tutti a terra, ascoltarono attenti e composti. Così sono rappresentati negli affreschi di Assisi (fig. 6), innocui uccellini cui si rivolge un Francesco dall’aria dolce fino alla stucchevolezza.

Fig. 6. San Francesco predica agli uccelli. Assisi, Basilica Superiore, affreschi, 1290 circa.

Un altro episodio della vita di Francesco sottoposto a normalizzazione riguarda il rapporto con gli «infedeli». Quando Onorio III indisse la quinta crociata, chiese che si facessero prediche in suo favore e che si raccogliesse denaro per finanziarla. Francesco non solo non disse mai una parola in tal senso (di tutte le parole di Francesco giunte a noi direttamente o indirettamente, nemmeno una fu spesa per la guerra, il combattere, neppure in senso traslato). Il santo invece si recò in Egitto e, dimostrando un coraggio straordinario, si presentò al sultano (che tutte le fonti ricordano per la sua grandissima tolleranza e generosità), presso il quale rimase molti mesi e predicò, apprezzando e rispettando gli «infedeli», come abbiamo visto all’inizio. Tuttavia, a un certo punto Francesco – lo testimoniò il francescano e cronista Giordano da Giano: Bonaventura non menziona il fatto – dovette tornare urgentemente in patria, perché nell’Ordine si stava creando una divisione tra i frati che volevano farlo evolvere in senso «monastico», con digiuni e penitenze, e quelli che desideravano spingere oltre ogni ragionevole limite la grande libertà mentale di Francesco e intendevano fondare un Ordine di lebbrosi, che accogliesse nelle sue file uomini e donne insieme. Perciò i frati rappresentanti delle varie e desiderate innovazioni continuavano a recarsi a Roma per chiedere alla Sede apostolica documenti scritti di approvazione, nonostante gli espliciti divieti di Francesco: neppure a costo della vita, secondo il fondatore, si potevano chiedere privilegi e lettere ufficiali al pontefice.

Nella sua Leggenda Maggiore Bonaventura, non volendo menzionare le divisioni sorte nell’Ordine, dovette giustificare il ritorno di Francesco nonostante la missione incompiuta: il santo era stato sì trattato benissimo dal sultano, ma non lo aveva convertito e non aveva convertito i suoi sudditi. Nel testo di Bonaventura, e solo nel suo, leggiamo allora che Francesco, durante una predica, avrebbe proposto al sultano di ordinare ai propri sacerdoti di entrare nel fuoco; egli avrebbe fatto altrettanto e chi fosse rimasto illeso sarebbe stato il campione della vera fede. Scappati i sacerdoti, Francesco sarebbe stato, secondo Bonaventura, ugualmente pronto a entrare nel fuoco per ottenere la conversione dei musulmani, ma a quel punto il sultano si sarebbe opposto, temendo, in caso di vittoria del santo, un’insurrezione popolare. Negli affreschi della Basilica Superiore di Assisi Francesco è mostrato come pronto al martirio, e il suo rapporto con gli infedeli esattamente come lo voleva la Chiesa, cioè mentre li sfida e li umilia (i sacerdoti del sultano stanno infatti fuggendo) (fig. 7). Va sottolineato però che quelle fiamme scoppiettanti, così ben dipinte, nella realtà non si accesero mai, e che dunque la realtà rappresentata, che l’osservatore ritiene veritiera, è frutto invece di una grave distorsione storica.

Fig. 7. San Francesco davanti al sultano. Assisi, Basilica Superiore, affreschi, 1290 circa.

Tornato dall’Oriente, Francesco fu profondamente scorato dai cambiamenti voluti da tanti dei suoi compagni, al punto da dare, nel 1221, le dimissioni da capo riconosciuto della fraternità. Ovviamente di ciò non si fa menzione né nella Leggenda Maggiore di Bonaventura né negli affreschi.

Dall’udienza di fronte al sultano spostiamoci adesso a Roma, dove Francesco chiede udienza a Onorio III (fig. 8). Il papa è circondato da una folla di cardinali dall’espressione grave e accigliata, uno dei quali alza la mano: grazie anche ai capelli bianchi, possiamo supporre che sia il cardinale Ugolino, all’epoca sessantenne, il futuro papa Gregorio IX, che Francesco chiede, proprio predicando di fronte al pontefice, come «cardinale protettore, governatore e correttore della fraternità». Bonaventura precisa che il cardinale Ugolino aveva fatto imparare a Francesco un discorso a memoria, ma questi per l’emozione lo aveva dimenticato e però, per virtù dello Spirito Santo, era riuscito, parlando, a far piangere e commuovere un uditorio ostile, recuperandone il favore. E che la Curia non vedesse di buon occhio Francesco e i suoi compagni a questo punto è facile da capire, con tutti quei frati venuti a Roma, chi per chiedere di fondare un Ordine di lebbrosi, chi per proporre innovazioni, mentre il capo era partito per l’Oriente, lasciando la comunità nel caos.

Fig. 8. San Francesco davanti ad Onorio III. Assisi, Basilica Superiore, affreschi, 1290 circa.

Il messaggio che l’Ordine del tempo degli affreschi, cioè al tempo di Nicola IV (1288-1292), vuole mandare attraverso la scena di Francesco davanti a Onorio III è triplice. Francesco con la richiesta di un cardinale protettore conferma la propria totale obbedienza alla Chiesa di Roma e mostra che l’Ordine francescano, così ben guidato dal cardinale Ugolino, ha per questa ragione proseguito sempre nel solco di una perfetta ortodossia. La Chiesa conferma a sua volta la fiducia riposta in Francesco al punto da scegliere come guida dei francescani il futuro Gregorio IX, il papa che lo proclamerà santo. Francesco, infine, parla così bene, nonostante la sua incultura, per virtù dello Spirito Santo, perché si possa constatare come sia stato ispirato direttamente da Dio: lo sottolinea la scritta sottostante alla scena dell’udienza: «Il beato Francesco predicò davanti al papa e ai cardinali in modo così devoto ed efficace affinché risultasse chiarissimo che egli non si esprimeva con dotte parole dell’umana sapienza, ma per mezzo dello Spirito Santo». Si suggerisce così che il semplice modo di predicare di Francesco è trascinante e convincente solo per intervento divino; ma poiché non si può pensare che tutti i frati in ogni momento siano insufflati dallo Spirito Santo, il messaggio mandato dall’Ordine del tempo degli affreschi – un Ordine profondamente cambiato, in cui i frati sono ormai sacerdoti e dotti, dal quale sono scomparsi i laici e gli incolti – è che per predicare bisogna essere istruiti.

Nella scena successiva tale concetto viene maggiormente esplicitato: siamo ad Arles (fig. 9), e predicatore è Antonio, già grande santo all’epoca di Francesco (quest’ultimo è stato canonizzato nel 1228, Antonio nel 1232). Antonio sta spiegando ai frati il significato del cartiglio posto sulla Croce (che recita: «Gesù Nazareno Re dei Giudei») e all’improvviso Francesco, non presente perché in Italia, con il dono dell’ubiquità compare e benedice i frati. Il senso è chiarissimo: chi istruisce i frati non è Francesco, che tace e benedice, bensì Antonio, che parla, predica, istruisce. Chi forma i frati, chi ha diritto ad ammaestrarli è il dotto Antonio, sacerdote, maestro di teologia, non l’incolto Francesco, il fautore di una radicale povertà, straordinario certo perché insignito dello strepitoso miracolo delle stimmate – rappresentato nella scena seguente – ma la cui proposta religiosa è ormai giudicata anacronistica e inadeguata dal suo Ordine inurbato e clericalizzato.

Fig. 9. Sant’Antonio, particolare da Il capitolo di Arles. Assisi, Basilica Superiore, affreschi, 1290 circa.

Come a Greccio era stata la toccante predica di Francesco a suscitare nel pio devoto la visione del santo con il Bambino divino tra le braccia, qui è la predica di Antonio sull’iscrizione della Croce a provocare in frate Monaldo, di sperimentata virtù, la visione di Francesco librato in aria. Vediamo dunque Antonio, con la sua capacità oratoria, mentre suscita la visione; nella scena del Natale a Greccio (fig. 10) – il fatto va sottolineato – l’immagine nega tale capacità a Francesco (testimoniata invece nelle fonti scritte) perché il pulpito è clamorosamente vuoto.

Fig. 10. Il Natale a Greccio. Assisi, Basilica Superiore, affreschi, 1290 circa.

Il capitolo di Arles è dunque una scena cerniera, che da una parte chiude il discorso sull’impossibilità di imitare lo stile semplice e immediato di predicare di Francesco, privo di studi profondi, e dall’altra, facendo assumere a Francesco il gesto in cui si mostra a Cristo nella scena successiva delle stimmate, prepara l’inizio di un altro discorso, quello della verità dell’apparizione sulla Verna e delle relative implicazioni, l’episodio cardine che sostiene tutti gli altri episodi fino alla conclusione del ciclo.

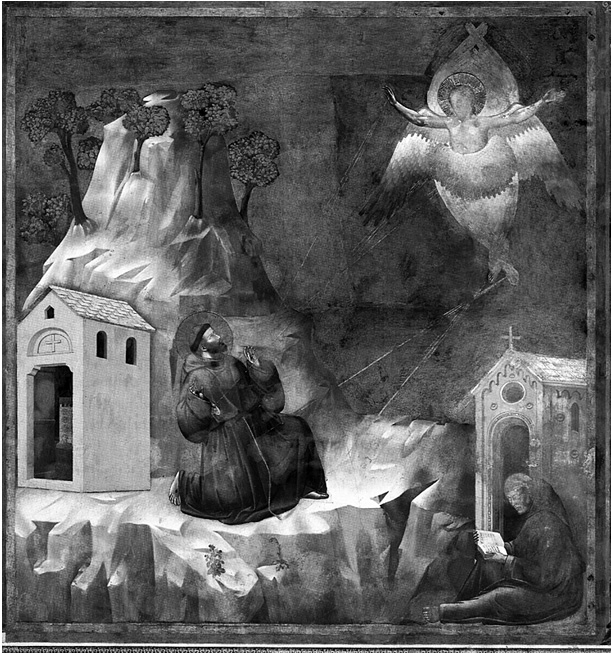

Ad Assisi il miracolo delle stimmate segue la versione di Bonaventura: quello che nella prima versione di Tommaso da Celano era un Serafino diventa un Serafino-Cristo che «ferisce» Francesco, procurandogli le stimmate alle mani e al costato (visibile per il saio aperto sul petto, fig. 11).

Fig. 11. Le stimmate di san Francesco. Assisi, Basilica Superiore, affreschi, 1290 circa.

Tramite l’episodio delle stimmate, Bonaventura non solo suggerì che Francesco si era «sostituito» a Cristo sulla Croce, che la stessa carne del santo era stata divinizzata dal miracolo impressovi; il biografo affermò anche, come conseguenza di tale vertiginosa santità, che era impossibile imitare Francesco e assumerlo a modello. Gli affreschi di Assisi lo ribadiscono e propongono in sostituzione Antonio: santo tradizionale, predicatore dotto, che vive in un bel convento in mezzo a tanti codici. Lo strepitoso miracolo delle stimmate inoltre rendeva Francesco superiore a tutti gli altri santi: infatti un simile miracolo non era mai capitato prima e all’epoca provocò non pochi problemi ed ebbe bisogno, lungo il XIII secolo, di ben nove bolle papali prima di essere accettato (sappiamo di domenicani e vescovi che predicavano contro le stimmate, e addirittura di fedeli che grattavano via i segni del prodigio dalle immagini di Francesco).

Del resto, nel documento in cui Francesco è ufficialmente dichiarato santo, la bolla di canonizzazione, non si fa menzione delle stimmate. Bonaventura è l’unico biografo che si azzardò a parlare dei dubbi del pontefice, raccontando come papa Gregorio IX, l’ex cardinale Ugolino, nutrisse inizialmente serie perplessità; soprattutto gli era difficile ammettere la ferita del costato, perché nel Vangelo si dice che fu solo la ferita al costato che adempì le Scritture e permise di riconoscere nell’uomo crocifisso il Messia. Poi il pontefice cambiò idea in seguito a un sogno e canonizzò Francesco.

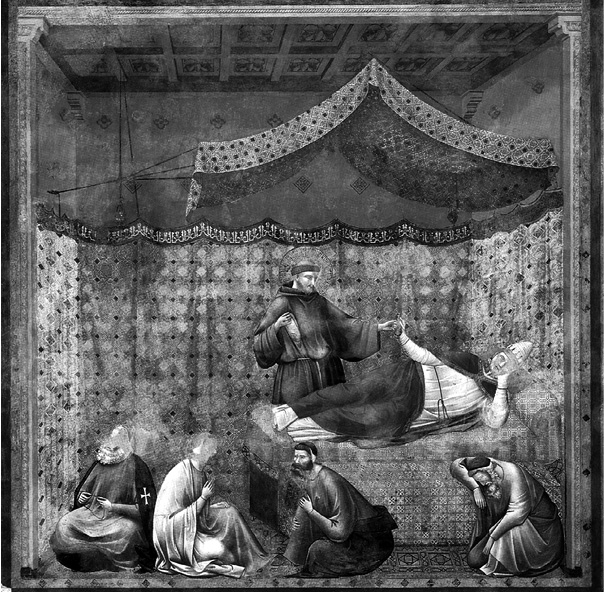

Ad Assisi il programma degli affreschi segue la versione di Bonaventura ma non la sua proposta di scansione cronologica: vediamo il dubbioso Gregorio IX ricredersi sulla verità delle stimmate una volta vista, in sogno, l’ampolla piena del sangue sgorgato dalla ferita nel costato di Francesco, furioso per l’incredulità del pontefice (fig. 12). L’affresco è posto però dopo la scena della canonizzazione, addebitando così la verità delle stimmate al pontefice che ha dichiarato santo Francesco.

Fig. 12. San Francesco appare a Gregorio IX. Assisi, Basilica Superiore, affreschi, 1290 circa.

L’importanza di Gregorio IX non si limita a questo; il ruolo del pontefice rientra pienamente nell’ambito del progetto di neutralizzazione di Francesco perseguito da Bonaventura: fu proprio Gregorio IX, appena morto Francesco, a fornire un’interpretazione ufficiale della Regola che ne smussava tutte le parti più nuove di maggiore adesione radicale al Vangelo, e fu sempre Gregorio IX che tolse valore normativo al Testamento di Francesco (un bellissimo, disperato scritto in cui il morente ricapitolò tutte le sue proposte, stravolte dalle trasformazioni dell’Ordine e fortemente limitate dalla Regola bollata). Inutilmente Francesco prima di morire aveva espressamente chiesto ai frati di tenere insieme Regola e Testamento, di prendere la Regola sine glossa (senza commenti né interpretazioni), di impararli entrambi a memoria come due testi normativi.

Cosa è rimasto allora di Francesco? Tanti travisamenti, tante tensioni (basti pensare che anche oggi i francescani sono divisi in tre famiglie, Minori, Conventuali e Cappuccini, e ognuna naturalmente vanta di essere la più vicina a Francesco), e poi? Francesco ovviamente non ci ha lasciato solo questo, e non dobbiamo limitarci a meditare sugli affreschi di Assisi e sulla fonte scritta che li sostiene, come oggi abbiamo fatto. Ci sono stati conservati anche gli scritti di Francesco, pochi rispetto ai tanti che dovettero esistere: io credo che questi scritti vadano letti e riletti, che siano parole vive, e che possano ancora aiutare credenti e non credenti a chiedersi chi siamo e dove vogliamo andare.

Referenze iconografiche

Fig. 1. Ministero dell’Interno. Fondo edifici di culto.

Fig. 3. Cambridge, Corpus Christi College.

Fig. 4. © 2010. Foto Pierpont Morgan Library/Art Resource/Scala, Firenze.

Fig. 5. Montefalco, Museo comunale di san Francesco.