D

Il se peut qu’Israel Finkelstein et ses disciples n’aient pas tort, et que David ait été davantage un roitelet quelque peu campagnard que le puissant et radieux souverain dont Israël* garde la mémoire un peu comme la France celle de son Roi-Soleil. Reste que la Bible* (où David est cité pas moins de 1138 fois !) le présente comme le roi par excellence, la préfigure du Messie ; et que, pour un amoureux de la Bible, l’histoire qui nous en est contée est trop éblouissante – jusque dans ses crimes, car s’il fut berger, musicien, poète, soldat, prophète et roi, il lui manqua d’être un ange – pour qu’on lui préfère sa version rurale.

David naquit à Bethléem*. Il descendait, par Jessé, de ce couple charmant que furent Booz et Ruth. Israël avait alors un roi, le premier de son histoire : Saül. Mais Saül avait déplu à Dieu, qui, pour le punir, l’avait livré à un esprit mauvais qui l’accablait de mélancolie et d’idées noires. Nous dirions aujourd’hui que Saül était victime d’une dépression nerveuse. Il n’était pas question que la royauté restât dans sa lignée, mais pourtant il ne renonçait pas à régner.

D’ailleurs, Yahvé* n’avait – officiellement du moins – pas encore choisi son successeur. Et puis, il y avait une guerre à mener, l’interminable guerre contre ces diables de Philistins, plus nombreux, mieux entraînés, possédant un meilleur matériel de guerre. Une bataille était justement sur le point de s’engager dans la vallée d’Élah (elah veut dire térébinthe). Les Philistins avaient pris position au sud, entre deux collines dont l’une était couverte de ces fameux térébinthes, tandis que les Israélites se tenaient au nord. Les deux armées s’étaient longuement observées, et puis un homme s’était détaché des rangs des Philistins. Voici qu’il s’avançait vers les Israélites en les provoquant de la parole et du geste. C’était Goliath, le géant, visage bestial, peau sombre, nez crochu, bouche épaisse. La Bible rapporte que sa taille était de six coudées et un empan (1 S 17, 4), soit près de trois mètres. Il portait en outre un harnachement guerrier comme les Israélites n’en avaient jamais vu : heaume de bronze, plastron en cuivre, jambières de même, lance impressionnante équipée d’une terrible pointe en fer forgé de plus de six kilos.

Le jeune David, lui, n’était encore rien ni personne. Plutôt moucheron que lion, il avait à son actif d’être joli garçon (bien que roux de poil, couleur de toison que la Bible réserve en principe aux félons : Caïn*, Dalila [voir : Samson], Judas*…), et de jouer de la cithare à ravir. Ce pourquoi Saül l’avait pris dans sa suite : la musique et le chant de David avaient la vertu d’apaiser un peu la tristesse sans fond qui étouffait le roi. Mais savoir pincer les cordes d’une cithare et être bien proportionné n’est que de peu d’utilité sur un champ de bataille. David n’en était pas moins exaspéré par les rodomontades de Goliath : qu’un « incirconcis » pût insulter impunément les Israélites et prétendre les obliger à déguerpir d’une terre que leur avait donnée l’Éternel, c’était plus que le moucheron rouquin n’en pouvait supporter ; et bien qu’il n’eût pour toute arme qu’une fronde et cinq cailloux qu’il venait de ramasser dans le wadi tout proche, David supplia Saül de le laisser relever le défi de Goliath.

On connaît la suite de l’histoire : faisant tournoyer sa fronde, David atteignit Goliath au front. Déséquilibré, celui-ci tomba à la renverse. Empêtré et alourdi par son attirail guerrier, il ne put empêcher David de se jeter sur lui, de lui arracher son épée et de le décapiter.

On sait aujourd’hui que la taille de Goliath, loin d’être un atout dans son duel avec le gracile petit rouquin, fut probablement une des causes de sa mort. Cette forme de gigantisme est en effet causée par une maladie appelée acromégalie, due à la production en excès d’une hormone de croissance. Or l’un des symptômes de cette anomalie se traduisant par un rétrécissement important du champ visuel, on peut penser que Goliath ne vit pas David s’approcher de lui pour lui décocher un tir tendu. À quoi s’ajoute que les patients atteints d’acromégalie sont fréquemment victimes de malaises – nausées, sueurs profuses, jambes molles, etc. – qui justifieraient qu’un simple caillou ait suffi à faire s’écrouler le Philistin.

Ainsi commença l’irrésistible ascension de David, devenu en quelques instants un héros national. Ascension qui excita la jalousie du roi Saül au point que David dut prendre le maquis, et, pour un temps, disparaître dans les collines odorantes plantées de pistachiers, de lupins bleus, d’iris, de sauge et d’amandiers.

Marié à Mikal, la fille cadette de Saül, dont il avait obtenu la main en échange de cent prépuces prélevés sur des Philistins (comment ne pas tomber amoureux d’un texte qui recèle d’aussi merveilleux délires ?), il se prit en même temps d’une telle passion pour Jonathan, un des fils de Saül, que d’aucuns sont persuadés, et ça ne date pas d’hier, que les deux garçons entretenaient une relation homosexuelle – en 1279, déjà, un frère dominicain, Laurent du Bois, illustra son traité de morale La Somme le Roy, livre des vices et des vertus, par une image éloquente de David embrassant Jonathan, tandis qu’Oscar Wilde, lors de son procès, cita l’histoire de David et Jonathan comme « celle d’un amour qui n’ose pas dire son nom ». Le fait est que la mort de Jonathan, tué aux côtés du roi Saül lors de la bataille du mont Guilboé, inspira à David un chant pour le moins ambigu : « J’ai mal à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu avais pour moi tant d’attrait ! Ton amour pour moi m’était une merveille, plus que l’amour des femmes ! » (2 S 1, 26.)

Saül disparu, le peuple choisit son héros, David, pour régner sur les tribus d’Israël et de Juda. Après avoir infligé quelques cuisantes défaites aux Philistins, le rouquin flamboyant s’empara d’Uruchalimu – nom originel de Jérusalem*, en tout cas le premier à apparaître, voici quatre mille ans, dans les Textes d’exécration du Moyen-Empire égyptien, textes destinés à attirer la malédiction sur des villes que Pharaon voulait vaincre ; mais d’autres hypothèses patronymiques sont tout aussi recevables, car, d’après la tradition juive, Jérusalem aurait porté pas moins de soixante-dix noms. Ce qui est certain, c’est que la ville appartenait aux Jébuséens, descendants d’Ésaü*, lorsque David s’empara d’elle pour en faire tout à la fois sa capitale, une cité fortifiée, et une ville sainte grâce à la présence sacrée de l’Arche d’alliance* qui, pour la première fois, abandonnait le nomadisme pour s’installer « dans ses murs ». La cité conquise ne fut pas pour autant vidée de ses habitants : tout au contraire, David les encouragea à demeurer pour bâtir avec les Juifs la prospérité de Jérusalem, allant même jusqu’à choisir parmi les Jébuséens des prêtres, des magistrats, des généraux, préfigurant un peu cette Jérusalem plurinationale qui est aujourd’hui une utopie pour les uns, et une espérance pour les autres.

Légendaire depuis trois mille ans, David est né à l’Histoire voici moins de vingt ans. Jusqu’alors, il n’y avait en effet que la Bible pour parler de lui. Aucun document non biblique n’attestait qu’il eût jamais vécu, aimé, souffert, chanté et gouverné sous le soleil de Judée. Mais le 21 juillet 1993, le Pr Avraham Biran, alors âgé de quatre-vingt-quatre ans, et qui avait fouillé pendant trente-trois ans le site archéologique de Tel Dan proche du Jourdain* et du mont Hermon, fit une trouvaille extraordinaire. Non loin de la porte extérieure de l’ancienne cité biblique, il découvrit un morceau de basalte un peu plus grand qu’une feuille de papier A4. Aussitôt qu’il l’eut déchiffré, des larmes coulèrent sur les joues du vieil archéologue, se mêlant à la poussière millénaire qui poudrait son visage : le fragment portait une inscription en araméen datant du IXe siècle av. J.-C. et qui mentionnait le « Roi d’Israël » et la « Maison de David » – maison étant à prendre ici dans le sens dynastique du mot. Avraham Biran tenait entre ses mains la première preuve scientifiquement incontestable de l’existence du roi David, de son peuple, de sa lignée…

Un an plus tard, après avoir étudié la stèle de Mesha – une autre pierre de basalte noir, découverte, elle, en 1868 sur le site de l’antique Dibôn, mais gravée à la même époque que celle de Tel Dan, et érigée pour commémorer la victoire du roi moabite Mesha –, le savant français André Lemaire confirma la découverte d’Avraham Biran : bien que très difficilement déchiffrable en raison des dégradations qu’elle avait subies (elle avait été brisée, et des mots entiers avaient ainsi disparu), la trente et unième ligne de la stèle du roi Mesha contenait, elle aussi, la phrase la « Maison de David ».

David n’était pas que roi : il fut aussi poète. D’aucuns lui accordent la paternité de la moitié des cent cinquante psaumes* dont la réunion constitue l’un des plus beaux livres de la Bible. On ne saura sans doute jamais si David a été un psalmiste aussi prolifique : des psaumes réputés écrits par lui l’ont peut-être été pour lui.

Mais du moins est-on sûr qu’il a composé lui-même certains d’entre eux, qui comptent parmi les plus saisissants, les plus bouleversants, sous le coup des horribles remords qui le taraudèrent à la suite de ses amours avec Bethsabée.

Résumé de l’histoire : un soir que stagnait une chaleur étouffante sur Jérusalem, David monta sur la terrasse de son palais respirer l’air nocturne. Même s’il fait tout aussi chaud sous les étoiles, la nuit orientale est souvent courue de souffles suaves et parfumés, qui, à défaut de fraîcheur, procurent une délicieuse illusion de légèreté – laquelle, dit-on, serait d’ailleurs à l’origine de la légende des tapis volants. En contrebas, dans une sorte de patio, David vit une jeune femme qui se rafraîchissait en prenant un bain. La vasque dans laquelle elle baignait son corps nu était en albâtre presque transparent, veiné de bandes laiteuses qui semblaient des nuages. La jeune personne était d’une beauté merveilleuse. Pour vous en faire une idée, rien ne surpassera jamais votre propre et secret imaginaire ; mais, à défaut, et après avoir fait l’impasse sur la grasse et vulgaire Bethsabée de Rembrandt, courez au Louvre rencontrer la fine, l’exquise, la mutine Bethsabée que Jean Massys peignit en 1562.

Non seulement David était marié, mais il s’était constitué un harem – un roi ne pouvait moins faire (2 S 5, 13). Or la femme dans la vasque d’albâtre surpassait en beauté toutes celles sur lesquelles, jusqu’à cette nuit brûlante, David avait posé son regard séducteur, plein de convoitise, d’impudence et de charme. Il fit demander qui elle était, et on lui répondit qu’elle s’appelait Bethsabée, fille d’Éliam, femme d’Urie le Hittite. Celui-ci était l’un des officiers de David, il avait quitté Jérusalem pour aller assiéger une ville que son souverain convoitait. Ce dernier profita de l’éloignement du mari pour ordonner à ses gens d’aller lui chercher la jolie baigneuse de nuit. Bethsabée respectait trop le roi pour se dérober à ses désirs : « Elle vint vers lui, et il coucha avec elle. […] Après quoi, elle retourna dans sa maison. Puis, constatant qu’elle était fécondée, elle fit dire à David qu’elle était enceinte » (2 S 11, 4-5).

David rappela alors Urie, auquel il conseilla de vite rentrer chez lui pour profiter des charmes de sa femme ; il espérait ainsi lui faire endosser la paternité de l’enfant. Urie, simple figurant biblique mais personnage épatant, refusa de prendre le moindre plaisir tant que ses hommes, restés au front dans l’inconfort et les périls de la bataille, ne pourraient pas en faire autant. Alors David le renvoya assiéger la ville, non sans avoir secrètement ordonné à son général en chef de placer Urie au cœur de la bataille, à un poste tellement exposé que le Hittite ne pourrait pas longtemps échapper à la mort. Et en effet, Urie fut bientôt tué. David laissa Bethsabée pleurer son mari ; mais au premier jour qui suivit le deuil légal, il l’épousa.

De leur union naquit un fils. Cependant Dieu, qui avait trouvé répugnante la façon dont David s’était conduit envers Urie, leur reprit l’enfant au bout de sept jours d’agonie. C’est alors que David composa les psaumes dits de repentir – ils sont sept, voici quelques passages des trois plus poignants :

Cantique de David, […]

Quand Nathan le Prophète vint vers lui,

lorsqu’il alla vers Bethsabée.

Miséricorde, Elohim ! […]

Lave-moi bien de mon abjection, purifie-moi

de mon péché.

Car je connais mes crimes, mon péché est toujours

devant moi […]

Délivre-moi du sang, Elohim !

Mon silence usait mes os, j’ai rugi tout le jour […]

Je t’ai confessé mon péché, je n’ai pas recouvert mon iniquité,

j’ai dit : je confesserai contre moi mes péchés à Adonaï,

et toi tu me relèveras de l’iniquité de ma faute, sélah !

Prière de l’humble quand il défaille et répand sa plainte

devant Adonaï […]

Mes jours s’évanouissent en fumée, mes os brûlent comme

un tison […]

Aux échos de ma douleur, mes os collent à ma chair.

Je ressemble au pélican du désert, je suis comme le hibou

des ruines.

Je veille et je suis comme l’oiseau seul sur le toit […]

Je mange de la cendre en guise de pain, je mêle mes larmes

à ma boisson […]

Mes jours déclinent comme une ombre, moi, pareil à l’herbe,

je me dessèche…

Elohim, Adonaï – enfin, Dieu – pardonna. Et pas du bout des lèvres : David et Bethsabée eurent un nouvel enfant mâle. Un fils magnifique, qui devint le roi Salomon*.

Les psaumes de David faillirent avoir un coauteur pour le moins inattendu : Voltaire*, à qui le duc de La Vallière, un jour de 1756, vint demander de récrire les psaumes en les versifiant à sa façon. But de l’opération : ramener à Dieu la marquise de Pompadour qui, comme David, se prenait à regretter les folies de sa vie amoureuse, et implorait qu’on lui donnât à lire des ouvrages édifiants. Mais les textes sacrés l’ennuyaient à mourir. Aussi La Vallière avait-il pensé qu’elle se laisserait plus aisément toucher par la grâce si on enveloppait, tout exprès pour elle, les livres saints dans le paquet-cadeau d’une écriture plus brillante, plus contemporaine. Et le moderne, l’éblouissant, c’était alors Voltaire ou personne.

S’agissant d’une bonne œuvre, La Vallière n’entendait pas rétribuer Voltaire – qui, de toute façon, était riche à millions. Mais si ce dernier acceptait de rimailler pour Dieu et pour la Pompadour, le duc s’engageait à lui obtenir infiniment plus que de l’argent : le chapeau de cardinal.

La chose ne se fit pas. Dommage : il ne manquait à M. de Voltaire qu’une robe rouge pour avoir tout à fait l’air d’un délicieux vieux petit diable…

Alors que la plupart des peuples de l’Antiquité n’auraient pu vivre sans se doter d’un prince, les tribus d’Israël* avaient une conception plus pragmatique du gouvernement : les lois données par Yahvé* régissant à la perfection toutes les circonstances et aléas de la vie personnelle et sociale, et de toute façon Israël n’aimant rien tant que faire l’expérience de sa maturité et de sa liberté, il fallait une pression extérieure grave, généralement la menace d’un conflit armé, pour qu’Israël se choisisse alors un chef. Celui-ci portait le titre de Juge (en hébreu* : chofet, mot issu de la racine en trois lettres chafat qui veut dire juger, régner).

L’un des plus grands Juges de l’histoire d’Israël fut une femme : Déborah, dont le nom signifie abeille. Et le fait est que Deborah, de 1260 à 1221 av. J.-C., fut à la fois le miel et le dard.

Le miel au sens où, non seulement juge mais prophétesse, ses décrets et monitions, et surtout ses commentaires de la Torah*, étaient empreints d’une si profonde sagesse qu’on venait la consulter de très loin. Comme il eût été inconvenant pour une femme de se retrouver seule dans une maison en compagnie d’un (ou plusieurs) homme(s), Deborah prit l’habitude de siéger dehors, sous un palmier.

Elle usa de son dard, de sa piqûre létale, lorsque le roi cananéen Yabin, qui ne cessait de harceler Israël, rassembla des forces impressionnantes sous les ordres de Sissera, son généralissime : face aux malheureux dix mille hommes de Barak, chef des armées d’Israël, Sissera disposait de trois cent mille guerriers suréquipés, et surtout de neuf cents chars de guerre. Légers, incroyablement rapides, ces chariots de fer à deux roues, montés par des archers, étaient alors une sorte d’arme absolue. Quelques années auparavant, lorsque Égyptiens et Hittites s’étaient affrontés à Qadesh, ils avaient engagé plus de cinq mille de ces chars, et c’étaient ces engins qui avaient finalement donné la victoire à Pharaon. Or Israël ne disposant d’aucun char de combat à opposer à ceux de Sissera – les tribus d’Israël n’avaient jamais excellé dans l’art du fer –, une défaite sanglante des Juifs semblait inévitable. C’était en tout cas, au plus fort de la bataille, ce que se disait, navré, le général Barak.

Déborah, elle, gardait confiance : le moment venu, Yahvé saurait comment arrêter, bousculer, renverser les chars cananéens. Et elle avait raison : alors que les chars de Sissera, bondissant sur la pierraille, fondaient sur les fantassins d’Israël, le proche torrent du Qishôn se mit soudain à gronder, à bouillonner, à sortir de son lit – un orage inattendu venait de se déchaîner, des trombes d’eau de pluie transformant aussitôt le sol en un répugnant marécage dans lequel les roues des chars de fer s’engluaient les unes après les autres.

Devinant que la partie était perdue, Sissera voulut au moins sauver sa vie. Il abandonna son char paralysé par la boue et s’enfuit. Pataugeant misérablement dans la fange, trempé, épuisé, assoiffé, les soldats de Barak sur ses talons, il se crut enfin tiré d’affaire en apercevant la tente d’un certain Héver, un Qénite qui entretenait d’assez bonnes relations avec le roi Yabin, le maître de Sissera. D’ailleurs, Yaël, l’épouse d’Héver, avait reconnu le fuyard, et elle l’invitait à entrer : « Fais-moi la grâce de détourner tes pas jusque chez moi, mon seigneur, et suis-moi sans nulle crainte » (Jg 5, 18). Oh, la petite rouée ! Sissera se vit hors de danger, d’autant que Yaël le réconforta de lait bien crémeux, le dissimula sous une couverture, et l’assura qu’elle veillerait sur son repos. En fait, dès qu’il fut assoupi, Yaël prit un piquet de tente, en positionna la pointe sur la tempe de Sissera, et, en deux ou trois coups de marteau, l’enfonça dans le crâne du général cananéen jusqu’à ce que la pointe, ayant traversé la tête, se fût plantée dans la terre.

Je ne reproche pas tant à Yaël d’avoir tué Sissera – qui était une cruelle fripouille – que d’avoir piégé sa victime de façon éhontée. Crapuleuse, dirai-je. Étrange anecdote que celle-ci, qui atteste combien la guerre est hideuse même quand elle est gagnée par le camp des justes, même quand la victoire est l’œuvre d’une femme. Compte tenu de l’époque, de l’oppression contre laquelle Israël devait réagir – question de vie ou de mort pour cette nation encore désunie, encore dans l’enfance – le geste de Yaël, sans doute, est-il explicable. Déborah en a appelé à la puissance de Dieu, et l’Éternel a mis sa colère dans les flots du torrent pour le faire enfler, déborder, déferler ; mais c’est Yaël qui, dans l’ombre et la solitude d’une tente (voyez la scène gravée par Gustave Doré, pour une fois presque trop sobre), a scellé toute seule le destin de Sissera, avec juste deux outils très banals.

À l’actif de Yaël (que j’ai toujours imaginée jeune et jolie, malgré ma prévention contre elle – ou bien serait-ce à cause de cette prévention ? Lire la Bible* n’est jamais si innocent qu’on croit), je relève qu’avant d’accomplir son geste meurtrier, elle attendit que Sissera fût endormi : « Recru de fatigue, Sissera dormait profondément, et c’est ainsi qu’il mourut » (Jg 5, 21-22).

L’exégèse se plaît à comparer ces deux femmes, Déborah et Yaël, l’une ouvrant le récit et l’autre le fermant – mais elle oublie trop souvent la troisième femme de l’histoire, la plus humaine pourtant : la mère de Sissera, qui, derrière une fenêtre à grillage, guette le retour de son fils. Elle a un mauvais pressentiment : « Pourquoi son char n’arrive-t-il pas ? Pourquoi son attelage est-il si poussif ? » (Jg 5, 28). Des filles en essaim, des sœurs de Sissera, des suivantes, lui répondent que, comme tous les grands vainqueurs – car qui peut douter que le généralissime l’ait emporté ? –, Sissera est occupé au partage du butin : « Pour chaque guerrier, une gorge de femme, ou plutôt non : deux gorges ! […] Et pour mon cou, en prime, un châle teint et une broderie, ou plutôt non : deux broderies ! » (Jg 5, 30).

Tandis que babillent les petites coquettes, la mère de Sissera, à travers le grillage, pousse un cri plaintif…

Mai 1988. Quelques millénaires après Moïse* redescendant du mont Horeb avec les Tables de la Loi, un cinéaste polonais, Krzysztof Kieslowski, monte les marches tendues de rouge du Palais des Festivals pour, lui aussi, présenter au bon peuple de Cannes son Décalogue, c’est-à-dire les dix paroles impératives, les Dix Commandements de Dieu – ou du moins l’un de ceux-ci, le cinquième selon la version catholique, le sixième selon la version juive : « Tu ne tueras point. »

Rien à voir avec les grandioses Dix Commandements produits et réalisés par Cecil B. DeMille en 1956 – mais peut-être une sorte de cousinage avec, toujours de Cecil B. DeMille, une version de 1923 de ces mêmes Dix Commandements, dont les deux tiers se passaient à l’époque contemporaine : le décor de Kieslowski, pour les dix films constituant le Décalogue, est en effet celui d’un grand ensemble bétonné – une « barre stalinienne » – de la banlieue nord de Varsovie : c’est moche, c’est morne, c’est froid, débilitant, plus gris que gris, ça pue le chou et on se massacre les pieds sur des tessons de bouteilles de vodka. Tu ne tueras point raconte – non : montre – le meurtre interminable, insoutenable, d’un chauffeur de taxi assassiné sans raison par un jeune homme. Lequel jeune homme est appréhendé, jugé, condamné à mort, exécuté par pendaison. Et la mort de l’assassin à la fin du film est tout aussi détaillée, tout aussi effroyable que l’a été, au début, la mort de l’assassiné. Le film décroche le Prix du jury. « Un électrochoc, écrit un critique, une expérience cinématographique absolue. » En Pologne, l’impact du film est tel que le pays décrète aussitôt un moratoire sur la peine de mort – celle-ci sera officiellement abolie en 1996. Grâce au Décalogue, Kieslowski devient une sorte de Moïse : il guide le cinéma polonais vers cette Terre promise qu’est la reconnaissance internationale – agrémentée de la manne des capitaux étrangers…

Mais, toujours comme Moïse, Kieslowski ne fera qu’entrevoir cette Terre promise. De santé fragile, écartelé entre le rêve cinématographique et l’impitoyable réalité de la vie réelle, il meurt d’une crise cardiaque à cinquante-cinq ans après avoir annoncé qu’il renonçait à réaliser des films pour se consacrer désormais à l’écriture scénaristique. Il venait de mettre en chantier une trilogie consacrée au paradis*, à l’enfer et au purgatoire. Sur son scénario (polonais, donc), Heaven est réalisé par un Allemand (Tom Tykwer), coproduit par des Français et des Américains, interprété par une Australienne (Cate Blanchett) et un Américain (Giovanni Ribisi), et parlé en italien. Ce n’est plus Moïse, c’est Babel (voir : Tour de Babel). Mais ça reste la Bible*, toujours la Bible. Pour nous laisser profiter encore un peu de Krzysztof Kieslowski, l’Éternel aurait bien dû tonner un onzième commandement sur le sommet du mont Horeb : « Tu ne mourras point – enfin, pas si tôt… »

À côté des voiliers acérés et surtoilés de l’America Cup, l’Arche de Noé fait piètre figure. Comme la pauvre Hélène de la chanson de Brassens, « les trois capitaines [pourraient] l’appeler vilaine », l’Arche n’était pas belle, elle était même franchement pansue, ventrue, mafflue, moche et au-delà du moche, exhalant sans doute des puanteurs ammoniaquées de litières rancies, des remugles de latrines, des fumets de dortoirs mal aérés, des miasmes de soupes aigries.

Je me souviens, à l’époque où je dirigeais la fiction de France 2, d’avoir visionné le film encore inédit d’Ermanno Olmi : Genèse, la Création et le Déluge, sorte de prototype d’une luxueuse série italo-germano-américaine consacrée à la Bible* et à laquelle notre chaîne songeait à s’associer. La première partie, consacrée à la Genèse, était une sorte d’oratorio somptueux, mais flirtant parfois avec l’abstraction. Puis venait le Déluge, qui était au contraire d’un réalisme saisissant : issu d’un milieu paysan des plus modestes, Olmi savait mieux que quiconque ce que pouvait signifier la cohabitation dans l’Arche de tous ces animaux* et le labeur inouï qui devait en découler, et il avait traité son sujet avec le même respect tout à la fois minutieux, sec et tendre, qu’il avait mis dans L’Arbre aux sabots qui lui avait valu la récompense suprême à Cannes en 1978. À des années-lumière des péplums* fabriqués à Hollywood ou à Cinecittá, les dessous du Déluge selon Olmi avaient le ton et la véracité d’un documentaire qui ne faisait l’impasse sur aucune de ces questions pratiques que la Bible ne soulève même pas – le genre Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’Arche de Noé sans jamais oser le demander : comment vivait-on à bord, qui faisait quoi, comment était stockée, conservée et répartie la nourriture* des animaux, comment ceux-ci recevaient-ils les soins dont ils avaient besoin – car les fils de Noé s’y entendaient sans doute pour engraisser des veaux et tondre des moutons, mais comment s’y prenaient-ils pour manipuler des tigres qui souffraient peut-être du mal de mer ?

Arche vient du latin arca, qui veut dire coffre, et voilà exactement ce qu’était l’Arche : une boîte en bois grossièrement équarrie, badigeonnée de goudron, longue de trois cents coudées (environ cent trente-sept mètres), large de cinquante (soit à peu près vingt-six mètres) et haute de trente (seize mètres). Soit, à un mètre près pour la longueur et six pour la hauteur, les dimensions exactes d’un sous-marin nucléaire lanceur d’engins de la classe Triomphant – la toute dernière en date.

Elle avait trois niveaux : le pont inférieur qui recueillait les déchets et les eaux usées (reconditionnés pour les moins exigeants des animaux – pour les porcs, peut-être, ceux-ci n’ayant pas encore été officiellement frappés d’anathème alimentaire), le pont médian occupé par Noé, sa famille, leurs serviteurs et les animaux purs, et le pont supérieur où s’ébattaient les bêtes impures et les oiseaux.

Les biblistes divergent quant aux essences employées pour la construction du navire : des résineux, disent les uns, du cèdre, affirment les autres, ou peut-être était-ce du cyprès, à moins qu’on n’ait assemblé, comme on le ferait quelques millénaires plus tard avec des tôles d’acier, des panneaux de roseaux tressés et enduits de brai. On estime le volume de l’Arche à 40 000 m3 (un peu moins de la moitié de Notre-Dame de Paris), son espace habitable à un peu plus de 900 m2 (les appartements privés de l’Élysée ne représentent que 300 m2), son déplacement à 22 000 tonnes (soit la moitié de celui du Titanic).

Le Déluge est réputé avoir duré quarante jours et quarante nuits, ce qui, en langage biblique, veut tout simplement dire qu’il fut long à ne pas en voir la fin.

D’après la tradition rabbinique, les animaux se comportèrent de façon exemplaire : afin de ne pas perturber le décompte des couples lorsqu’ils seraient enfin autorisés à sortir de l’Arche, ils allèrent jusqu’à éviter de se reproduire à l’intérieur du bateau. Les deux seuls incidents dont l’écho soit parvenu jusqu’à nous semblent avoir été un léger différend entre Noé et le lion (mais j’ai eu beau chercher, je n’ai pas trouvé ce qui avait pu le provoquer), et le caprice du corbeau mâle qui, lorsque l’Arche se fut posée sur le mont Ararat, refusa de quitter le bord parce qu’il craignait que Noé en profitât pour mettre sa femelle à la casserole.

Dès que l’Arche eut touché terre, et tandis que Dieu déployait son arc-en-ciel de réconciliation, Noé, laissant ses proches s’occuper du débarquement des animaux, farfouilla parmi les représentants du règne végétal qu’il avait aussi embarqués, et trouva un pied de vigne. Lequel il planta, en récolta le raisin, vinifia celui-ci, le goûta, apparemment le trouva bon, et en but plus que de raison jusqu’à s’enivrer.

Curieusement, alors même que l’Église punissait avec sévérité la moindre peccadille, n’hésitant pas à brûler vifs de pauvres bougres, le Moyen Âge se montra singulièrement indulgent envers ce premier ivrogne de l’humanité, faisant de lui et de son ivresse un thème récurrent de l’iconographie du temps. Il faut dire que Noé n’avait pas fait exprès de se soûler : ignorant tout du phénomène de la fermentation, il ne s’attendait pas que du jus de raisin fût brusquement doté du pouvoir de le plonger dans une profonde torpeur en lui faisant oublier toute pudeur – car le vin l’avait assommé au point qu’il s’était endormi nu comme un ver (Gn 9, 20-27).

Trop de récits à travers le monde – on en a répertorié plus de cent cinquante, et sur tous les continents, les plus célèbres étant sans doute ceux issus de la mythologie assyro-babylonienne, notamment le Poème d’Atrahasis et surtout la célèbre Épopée de Gilgamesh – font référence à un fléau destructeur de type diluvien avec pluies torrentielles, montée et débordement des eaux, pour que le Déluge ne recouvre pas quelque réalité, l’hypothèse la plus vraisemblable étant qu’il a pu trouver son origine dans des inondations cataclysmiques du Tigre et de l’Euphrate. Le fait troublant est qu’on a découvert dans la région d’Our, prise en sandwich entre deux couches saturées de vestiges laissés par deux civilisations différentes, une couche d’alluvions épaisse de trois mètres et absolument vierge, elle, de toute trace d’activité humaine.

Quelle qu’en soit la version, le Déluge a eu pour fonction d’effacer la première Création* en éliminant toute vie de la surface de la Terre – à l’exception d’une seule poignée d’êtres qui parurent justes aux yeux de Dieu : Noé, sa famille proche, ainsi qu’une paire de chacune des créatures du règne animal qui devaient servir à repeupler la planète ravagée.

Quelles fautes impardonnables avaient donc commises les humains ? À dire vrai, l’affaire n’est pas claire. L’acte d’accusation parle en termes sibyllins d’une génération corrompue, mais la Bible ne nous dit pas grand-chose à son propos, sinon que les hommes avaient engendré des filles tellement ravissantes que les « habitants du Ciel* » – que certaines versions n’hésitent pas à appeler les « fils de Dieu » – descendirent sur Terre pour en faire leurs épouses. Qui étaient ces séducteurs célestes ? La réponse, si jamais elle fut connue, s’est perdue dans la nuit des temps et dans celle, peut-être plus épaisse encore, des traductions* bibliques.

Tout ce qu’on en sait nous vient d’un Apocryphe, le Livre d’Hénoch (patriarche antédiluvien, père du célébrissime Mathusalem, et initié supposé aux mystères de l’Éternel), qui raconte comment deux cents anges* rebelles, entraînés par un certain Shemyaza, osèrent transgresser la loi et descendre sur Terre pour s’accoupler avec les irrésistibles petites mortelles.

Un de ces anges, Azazel, aurait même abusé de la situation pour initier les femmes à l’art du maquillage, et pour apprendre aux hommes à fabriquer des armes et à frapper de la monnaie. La séduction, la guerre, l’argent, voilà réunis tous les ingrédients des désastres de la société humaine, merci, Azazel ! « Les hommes se débauchèrent, dit le Livre d’Hénoch, ils s’égarèrent et se perdirent dans toutes les voies. […] La terre entière a été dévastée par les œuvres apprises d’Azazel : impute à celui-ci tous les péchés. »

Bien que réputés asexués, les anges révoltés connurent (au sens biblique du mot) les demoiselles terrestres, et de leur union naquirent des enfants dont le métissage se traduisit par une insubordination et une méchanceté du cœur et de l’esprit héritées de ces diables d’anges. Dieu en conçut un tel dégoût qu’il décida de froisser la Création comme un dessin raté, et de tirer dessus la plus formidable chasse d’eau qu’on ait jamais vue.

Parmi les engeances condamnées à disparaître, il y eut les mystérieux Nephilim. La Bible les évoque à deux reprises, notamment lors des prolégomènes du Déluge (Gn 6, 4), en les qualifiant de géants. C’est d’ailleurs à peu près tout ce qu’elle nous en révèle. Certains biblistes pensent que ces Nephilim pourraient être les « métis » issus des rapports contre nature entre les anges et les femmes, et qu’ils seraient au fond la raison pour laquelle l’Éternel décida de détruire un monde abâtardi, dégénéré, corrompu, qui ne correspondait plus à son dessein – osera-t-on dire à son rêve ?

Quoi qu’il en soit, il semble que tous les Nephilim n’aient pas été éliminés. Car voici qu’on entend reparler d’eux – ou du moins de leurs descendants – alors que les Israélites approchent de Canaan, la Terre promise, et que les hommes que Moïse* a envoyés en éclaireurs reviennent faire leur rapport : « Ce pays […] c’est un pays qui dévore ses habitants. Ce peuple, nous l’avons vu. C’est un peuple de géants. Nous avons vu les Nefilim […] nous étions des sauterelles à leurs yeux. »

Comment ces géants ont-ils pu survivre au Déluge ? Le Talmud* a sa petite idée sur la question, et cite une légende d’après laquelle un Nephilim plus malin que les autres aurait réussi à se cacher sur le toit de l’Arche. Premier voyageur clandestin, premier boat people de l’Histoire, il n’aurait eu ensuite qu’à attendre un peu pour trouver, parmi la progéniture des fils et des brus de Noé, la jeune fille qui lui permettrait d’assurer sa descendance…

La Bible est formelle : après que les eaux eurent baissé durant cent cinquante jours, « l’Arche, au dix-septième jour du septième mois, trouva repos sur les hauteurs d’Ararat » (Gn 8, 3-4), un sommet qui culmine à 5 165 mètres, ce qui donne une idée de la hauteur d’eau atteinte par l’inondation.

La précision du lieu de l’échouement ne pouvait qu’inciter les hommes à tenter de retrouver les restes du navire que le froid régnant tout en haut du mont Ararat avait dû protéger de la corruption.

La grande quête, dont la dimension épique vaut bien celle du Graal, commence au IVe siècle avec Eusèbe de Césarée. Prêtre et théologien, Eusèbe est aussi un historien pointilleux qui n’avance rien sans s’appuyer sur une documentation sérieuse et vérifiable, démarche habituelle de nos jours mais très novatrice à son époque. Or il affirme qu’on peut apercevoir l’épave de l’Arche tout en haut du mont Ararat – les lunettes d’approche n’existant pas, il devait tout de même falloir jouir d’une sacrée bonne vue ! Et Eusèbe d’ajouter que les gens de la montagne ont pour habitude de grimper jusqu’à l’épave pour gratter le bitume ayant servi à calfater le bateau, afin d’en faire des antidotes ou des amulettes.

La première expédition de recherche digne de ce nom fut tentée en 1829, par l’Allemand Friedrich Wilhelm von Parrot, naturaliste, médecin, voyageur, ascensionniste – le mot alpiniste n’existait pas encore. Malgré les mises en garde des Arméniens pour qui la présence (à leurs yeux incontestable) de l’Arche sur le mont Ararat faisait du sommet de celui-ci un lieu sacré et inaccessible – sinon interdit – aux hommes, Parrot se mit en marche. Il s’était adjoint un compagnon en la personne d’un jeune diacre arménien, Katchadour Abovian. Charlie Buffet, journaliste au Monde et spécialiste des questions d’alpinisme, rapporte que l’impréparation de l’ascension était si grande que les deux grimpeurs n’avaient tout simplement rien pour se protéger du froid mordant – dès leur première nuit en altitude, qu’ils passèrent à l’endroit où Noé était supposé avoir planté la première vigne, ils durent s’emmitoufler dans les feuilles de papier buvard qu’ils avaient emportées pour recueillir de quoi constituer un herbier.

Malgré leur courage et leur ténacité, ils revinrent bredouilles de leur expédition.

Moins de cinquante ans plus tard, en 1876, l’Anglais James Bryce trouva une pièce de bois longue de 1,30 mètre qui avait manifestement été travaillée par l’homme. Bryce l’identifia évidemment comme un vestige de l’Arche, bien que tout porte à croire qu’il s’agissait plutôt du morceau d’une croix* que, toujours selon Charlie Buffet, von Parrot et Abovian, lors d’une seconde tentative, avaient emportée avec eux dans l’intention de la planter sur les hauteurs de l’Ararat.

En 1883, des géologues partis étudier le mouvement des avalanches affirmèrent avoir découvert « une énorme construction en bois, très noire, qui sortait d’un glacier », une sorte de « coque » divisée en compartiments (des stalles pour les animaux ?) d’environ 4,50 mètres de hauteur. Mais personne ne s’enhardit sur la montagne pour aller vérifier leurs dires.

En 1905, ce fut au tour d’un jeune homme et de son père de prétendre avoir repéré l’Arche qui, à les en croire, comportait une cinquantaine d’ouvertures ressemblant étonnamment à des hublots. Ils avaient bien essayé de découper un fragment du navire pour prouver qu’ils n’avaient pas rêvé – mais le bois était trop dur, pétrifié par le froid et les millénaires.

Un aviateur russe, Vladimir Roskovitski, ayant repéré une forme de coque près du sommet du mont Ararat, le tsar Nicolas II envoya un important détachement militaire prendre des photos de ce qui ne pouvait être que les vestiges de l’Arche. Malheureusement, la Révolution éclata avant que les clichés ne fussent développés et remis au tsar, lequel fut arrêté et fusillé tandis que les plaques photographiques étaient perdues et englouties dans les soubresauts de l’Histoire.

Qu’à cela ne tienne ! En 1952, un alpiniste espagnol qui gravissait l’Ararat trouva, dans une crevasse, une pièce de bois plus ou moins lapidifiée qui relança l’intérêt des chercheurs. Au point que l’astronaute américain James Irwin, qui fut le pilote du module lunaire Apollo XV, et qui avait acquis à cette occasion des connaissances en géologie extrêmement poussées, monta lui-même deux expéditions sur le mont Ararat, mais qui n’eurent aucun succès.

Aujourd’hui, deux sites se disputent le privilège d’être celui où s’échoua l’Arche de Noé.

L’un se situe à Dogubayazit, en Turquie, à une vingtaine de kilomètres de l’Ararat. C’est là que Ron Wyatt et David Fasold, en 1977, repérèrent une langue de terrain ressemblant singulièrement à un bateau (c’est vrai !) et ayant peu ou prou les dimensions que la Bible prête à l’Arche. Ayant fouillé le site, ils y trouvèrent des montants de bois fossilisé, des rivets de métal, une ancre en pierre, et, plus étonnant, des poils d’animaux. Bilan impressionnant. Sauf que Ron Wyatt (à présent décédé) et David Fasold sont deux fondamentalistes chrétiens qui ne se cachent pas de vouloir prouver que chaque verset de la Bible dit l’absolue vérité, ce qui est un a priori difficilement compatible avec l’indispensable objectivité scientifique.

L’autre site se trouve sur le mont Ararat lui-même, à 4 724 mètres d’altitude. Connu sous le nom d’« anomalie de l’Ararat », il a été relevé pour la première fois en 1949 par des avions de l’US Air Force. Les photos prises par ces appareils ont été longtemps tenues secrètes – peut-être parce que personne, au Pentagone, n’avait les moyens de dire ce que diable ça pouvait bien être.

Il existe aujourd’hui, enfin accessible au public, une image en haute définition de ladite « anomalie » saisie par le satellite QuickBird de DigitalGlobe, et qui évoque de façon troublante la forme d’une coque de navire. La CIA, après avoir longtemps refusé d’émettre un avis, trouve à présent urgent de faire savoir qu’il pourrait s’agir de « couches linéaires de glace recouvertes par de la glace et de la neige plus récemment accumulées ». Pour en avoir le cœur net, il suffirait d’aller voir. Mais les autorités turques refusent obstinément d’autoriser l’accès au site, sous prétexte qu’il s’agit d’une zone militaire. Les chasseurs d’Arche ont encore de beaux jours devant eux.

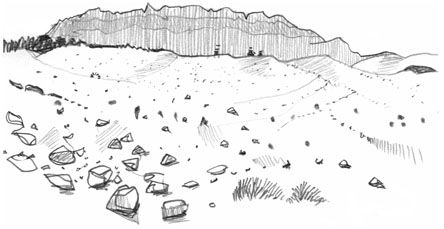

La Terre promise est cernée de toutes parts par les déserts : désert de Sin, de Parân, d’Étam ou de Shur, de Cin, de Moab, du Néguev, de Ziph et d’Engaddi, déserts de Juda et de Teqoa, désert de Cadès…

Le paysage biblique est par nature celui de l’ocre, du crayeux, du sablonneux, de l’absence d’ombre, de la nudité – ni arbres, ni graminées, ni espoir de moissons. « Le fond d’une mer depuis longtemps retirée, décrit Chateaubriand. Plages de sel, vase desséchée, sables mouvants […], mais le soleil brûlant, l’aigle impétueux, le figuier stérile, toute la poésie, tous les tableaux de l’Écriture sont là. […] Le désert paraît encore muet de terreur, et l’on dirait qu’il n’a osé rompre le silence depuis qu’il a entendu la voix de l’Éternel. »

Le désert biblique n’a rien de romantique. Mais romanesque, il l’est. Et du romanesque le plus haletant : on y court, on s’y réfugie, on s’y cache, on y combat, on y aime. Dieu lui-même, quand il se sent au bord de la crise de nerfs, aspire à s’y retirer : « Qui me fournira au désert un gîte de voyageurs [dit Dieu], que je puisse quitter mon peuple et loin d’eux m’en aller ? Car tous ils sont des adultères, un ramassis de traîtres ! » (Jr 9, 1). Ce qui fait discrètement sourire le psalmiste : « Est-il capable, Dieu, de dresser une table au désert ?… » (Ps 78).

Si les déserts sont fréquemment évoqués dans la Bible*, trois d’entre eux revêtent une importance particulière.

Le premier, au moins par ses dimensions (56 000 km2), est évidemment le désert du Sinaï où, fuyant l’Égypte* sous la conduite de Moïse*, « les enfants d’Israël partirent de Ramsès pour Socoth, au nombre d’environ six cent mille hommes de pied sans compter les enfants » (Ex 12, 27).

Après avoir franchi la mer des Roseaux – et non la mer Rouge, confusion qui serait due à l’un des lettrés ayant collaboré, vers 270 av. J.-C., à la traduction en grec de la Bible hébraïque ; mais d’aucuns font porter le soupçon sur un copiste de la Bible anglaise du roi Jacques qui aurait écrit red sea (mer Rouge) au lieu de reed sea (mer des Roseaux) – et remporté là une grande victoire sur la cavalerie de Pharaon lancée à leur poursuite, les Hébreux s’engagèrent dans un désert caillouteux, creusé de canyons, hérissé d’éboulis rocheux jaunes, rouges, verts, mauves, dominé par de hautes montagnes dont certains sommets dépassent les 2 000 mètres, tel le Gebel Musa (2 285 mètres) sur la cime duquel Moïse est réputé avoir reçu les Tables de la Loi.

Présenté par la Bible comme un territoire de probation, d’épreuve et de purification, le désert du Sinaï est en réalité l’un des plus beaux sites qui soient au monde. À condition, peut-être, de ne pas y tourner en rond pendant quarante ans – alors le temps d’une vie humaine –, nourris d’un régime immuable de petites cailles dodues et de manne* à la saveur miellée. Cette errance fut sans doute lassante, mais moins stérile qu’il y paraît : « C’est au cours de leur séjour dans le désert du Sinaï, rappelle le philosophe Armand Abécassis, que les Hébreux reçoivent la charte du monothéisme mosaïque. » Ce qui, évidemment, n’est pas rien…

Tout autre sera le désert du Précurseur, ce désert de Juda où Jean le Baptiste installera son ermitage sur les rives du Jourdain* – cohabitent en effet le désert et le fleuve, car le Jourdain n’est ici qu’un « rafraîchissement » trop fluet pour féconder une terre qui se révèle particulièrement aride dès qu’on s’éloigne des murmures de l’eau. Le Baptiste établit là son habitat, sa garde-robe (une peau de chameau* lui suffit) et son garde-manger (il se nourrit de sauterelles). Son désert affiche complet, refuse du monde : bravant les inconforts du lieu et les saintes colères du prédicateur, une multitude de gens viennent se faire baptiser par cet homme dont l’allure de bête sauvage et les rugissants appels à la pénitence n’en laissent pas moins rayonner quelque chose du grand espoir messianique – ce n’est peut-être qu’un rêve, mais ô combien salutaire est-il en ces tristes temps d’occupation romaine !

Le troisième désert, celui où Jésus* se retira après avoir reçu le baptême des mains de ce même Jean-Baptiste, n’est pas nommé. Peut-être est-ce le désert de Juda où officiait le Précurseur, mais plus vraisemblablement s’agit-il d’un désert mystique, plus approprié à cet affrontement du Christ et du Satan*. De toute façon, les déserts de la Bible ne sont pas forcément des espaces, ni des temps, il sont tout aussi bien des états d’âme : déréliction, solitude, voire une disponibilité pour rencontrer Dieu, pour l’écouter. Le père Xavier de Chalendar, à l’occasion du chapitre consacré au désert biblique dans le Livre des déserts, rappelle qu’en hébreu* « le désert se dit midebar. Les consonnes (sachant que l’hébreu n’a pas de voyelles écrites) sont les mêmes que pour parole qui se dit dabar ».

Quand Jésus n’en peut plus de la fournaise des bains de foule, quand il a besoin de s’isoler un moment, il se retire non dans le désert mais dans un de ces lieux écartés, une colline, la rive d’un lac, un bouquet d’oliviers, que Xavier de Chalendar appelle justement de petits déserts.

L’ultime désert du Christ – mais celui-ci est le plus grand, qui s’ensource dans le roc du Golgotha, qui tend vers l’infini du ciel*, qui embrasse le monde de ses deux bras ouverts – sera la Croix* sur laquelle la soif dévore comme au désert, où l’asphyxie brûle plus ardemment qu’un soleil fou, où la solitude est si extrême que Dieu lui-même semble absent – Elôi, elôi, lama sabachthani ?…

Tout cela étant, je ne crois pas que le désert entre dans le plan final, le plan paradisiaque de Dieu. Il est un creuset d’expérimentation, d’épure, voire d’illumination pour un Charles de Foucauld chrétien ou pour une Isabelle Eberhardt musulmane, mais il n’est pas un aboutissement, pas une finalité.

Il n’y avait pas de désert en Éden. Il ne devrait donc pas y en avoir en Paradis* – mais à côté peut-être, en un lieu appelé Purgatoire.

Du grec deuteros qui veut dire second et de nomos qui veut dire loi, le Deutéronome est cette « seconde loi » – après les Dix Commandements promulgués directement par Dieu – donnée aux Hébreux par Moïse* alors qu’ils étaient sur le point de franchir le Jourdain* et d’entrer (enfin !) sur la Terre promise, ce pays de Canaan où Dieu les assurait que coulaient le lait et le miel. La lecture de ce texte, cinquième et dernier livre de la Bible* hébraïque ou Pentateuque, m’a toujours plongé dans le ravissement : quel bonheur ce doit être que de savoir, au détail près, ce qu’il convient de faire (ou de ne pas faire) pour contenter l’Autre – que cet Autre soit Dieu, des parents, une femme, un partenaire professionnel…

Certains ne voient dans le Deutéronome qu’un catalogue réglementaire et formaliste, voire carrément liberticide. À quoi je répondrai en citant le pasteur Serge Guilmin du journal Ensemble, qui dit que « les lois du Deutéronome (aussi bien que toutes les lois bibliques) ne se présentent pas comme des législations. Elles ne permettent pas aux lévites ou au maîtres des peuples d’en faire des instruments de coercition. Elles sont placées devant chacun comme un choix. Et l’histoire nous montre que ce choix est bien loin d’être une évidence pour chacun ».

D’autres, qui professent le plus souvent un antisémitisme rampant, lui reprochent d’être un texte sanguinaire, plein de sauvagerie et d’incitation au massacre. Le Deutéronome, disent-ils, a pour principe de justifier par la religion le meurtre sous toutes ses formes : ôtez du texte l’idéal de destruction, et il ne reste rien du Deutéronome ! Voilà une curieuse non-lecture de ce livre qui, s’il comporte en effet quelques violentes exhortations – mais on en trouve à foison dans tous les ouvrages de l’époque biblique –, contient aussi de nombreuses recommandations en faveur des pauvres, des veuves, des orphelins, et de tous les déshérités en général. Sans oublier cette belle idée de désigner trois villes où tout meurtrier ayant tué sans l’avoir voulu et sans avoir éprouvé d’inimitié pour sa victime, pourrait se réfugier et jouir de l’impunité.

Pour moi, le Deutéronome est un très pertinent petit traité de philosophie. Les réponses qu’il propose font souvent écho aux questions les plus rebattues de la philo praticable – j’appelle ainsi cette philo bavarde et enjouée des cafés, des copains et des pauses cigarette, qui est à celle de Husserl, Scheler ou Levinas, ce que le globish1 est à l’anglais oxfordien : que sont le bien et le mal, de quel poids pèsent-ils dans la relation entre la société des hommes et Dieu ? Comment déterminer la meilleure conduite possible face à une situation donnée ? Selon quels critères un homme peut-il juger un autre homme, et, une fois le jugement rendu, de quelle manière appliquer au mieux la peine prescrite ? Quelles sont les lois qui régissent le cours des événements collectifs ? Sur quoi ou sur qui fonder la légitimité du pouvoir ?…

L’un des charmes discrets du Deutéronome est de glisser avec aisance du transcendantal au trivial ; mais un trivial imprégné de sagesse sociétale, comme dans ce passage qui préconise d’avoir toujours dans son bagage un instrument pour creuser un trou afin d’enfouir ses excréments « car ton Dieu marche au milieu de ton camp » (non dit mais sous-entendu : « et tu ne voudrais tout de même pas qu’Il pataugeât dans ta crotte ? »), un trou qui, tout en protégeant l’Éternel contre la vision rebutante des déjections humaines, évitera aussi à des compagnons de campement de mettre les pieds dedans.

Aux marches des vertes collines de Canaan – si du moins ce fut bien alors et là-bas que fut promulguée cette seconde loi –, le peuple dut jubiler. Car pour nombreux qu’ils fussent, les commandements de la « seconde loi » ne semblaient pas trop contraignants à respecter : il n’y avait rien d’impossible à entourer son toit-terrasse d’une balustrade pour éviter que quelqu’un n’en tombe ; rien non plus d’héroïque, le jour où l’on croisait en chemin un nid d’oiseau avec la mère couchée sur ses œufs, à ne s’emparer que de ces derniers et à laisser aller la mère ; et comment ne pas apprécier l’originalité de cette prescription qui, dans le cas du viol d’une jeune fille vierge, conseillait de punir celle-ci si l’agression avait eu lieu en ville (car la petite aurait dû hurler pour qu’on vienne à son secours ; or, en ville, il se serait forcément trouvé quelqu’un pour lui venir en aide – sinon, c’est qu’elle était de mèche avec son violeur), mais de ne pas la condamner si le viol avait eu lieu dans les champs (car en rase campagne, la pauvrette avait fort bien pu appeler à l’aide sans être entendue de personne). Et si c’était une lapalissade de rappeler qu’il était interdit d’égarer les pas d’un aveugle, le fait de le décréter solennellement ne prouvait-il pas l’infinie sollicitude de l’Éternel qui condescendait à légiférer même sur l’évidence ?…

Dieu, lui, ne se faisait guère d’illusions : quand son peuple aurait bien festoyé, il renouerait avec ses vieilles lunes, retomberait dans ses ornières, se reprendrait à adorer de faux* dieux, et YHVH* devrait le punir. Le châtiment serait sévère : entre autres afflictions, les enfants d’Israël* seraient frappés de la peste, de la jaunisse, de gangrène, d’ulcères malins aux cuisses et aux genoux, d’hémorroïdes, de gale, de teigne, de délire, ils seraient dépouillés de tout, d’absolument tout, au point de songer à dévorer leurs propres enfants.

« Écoute, Israël ! Shema, Israël ! » n’en tonnait pas moins Moïse depuis le sommet du mont Nébo (Moïse qui allait bientôt mourir – et jeune encore, puisqu’il n’avait que cent vingt ans). « Le Seigneur notre Dieu est l’Unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces commandements que je te donne aujourd’hui resteront dans ton cœur. Tu les rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse, à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé ; tu les attacheras à ton poignet comme un signe, tu les fixeras comme une marque sur ton front, tu les inscriras à l’entrée de ta maison et aux portes de tes villes… »

Le Shema, Israël : naissance d’un texte inoubliable – et inoublié. Où je ne vois ni rigidité juridique, ni appel au meurtre. Mais plutôt une histoire d’amour.

« Le signal fut donné et les meilleurs de nos piocheurs dégagèrent la couche de terre qui masquait le mur ouest. Comme une couverture ou une série de couvertures, la terre tomba et révéla des images, des fresques, de couleurs éclatantes, étonnantes ; si fraîches qu’elles semblaient avoir été peintes un mois auparavant […] Le travail dans les autres tranchées s’arrêta presque. Les membres de l’expédition qui n’étaient pas déjà là furent appelés en hâte. C’était comme dans un rêve ! Dans l’espace infini du ciel bleu clair et du désert gris et vide, un miracle se produisait, une oasis de peintures surgissait de la terre monotone […] Nous nous tenions ensemble dans un silence muet et un étonnement complet. Quelqu’un passant là par hasard et voyant les peintures émerger soudain de terre aurait été étonné […] S’il avait été un spécialiste de la Bible ou un érudit d’art antique, et qu’on lui avait dit que l’édifice était une synagogue, et que les peintures étaient des scènes de l’Ancien Testament, il ne l’aurait tout simplement pas cru. Cela ne se pouvait pas, il n’y en avait absolument aucun précédent, et il ne pouvait y en avoir… »

Ainsi parle Clark Hopkins (1895-1976), professeur d’art et d’archéologie classique à l’Université du Michigan, directeur des fouilles de la mission franco-américaine qui, en novembre 1932, fit la découverte extraordinaire d’une synagogue dans la ville antique de Doura Europos, poste frontière et ville caravanière au sud-est de la Syrie, à une trentaine de kilomètres de la frontière irakienne.

Le paysage de Doura Europos est splendide et parfaitement invivable : une chaleur d’enfer cuit et recuit les quelque soixante-dix hectares du vaste site archéologique. Il n’y a pas un arbre, et pourtant le jour résonne du chant assourdissant de milliers d’oiseaux : guêpiers de Perse, moineaux de la mer Morte, cratéropes d’Irak, ils sont près de cent cinquante espèces à peupler les rives, les îles et les roselières de l’Euphrate que domine le plateau où s’étend le champ de ruines. La nuit, c’est moins gai, pour ne pas dire franchement lugubre, lorsque se déchaîne le concert des chacals et des hyènes.

Ce n’est pas son âge (elle date du IIIe siècle) qui rend exceptionnelle la synagogue exhumée par Hopkins, mais l’ensemble des fresques figuratives qui ornent ses murs. Fresques dont la beauté n’a d’égale que leur extrême fragilité, et qui retracent des scènes de la vie d’Abraham*, de Jacob, de Moïse, d’Aron, de Samuel, de David*, de Salomon*, d’Élie*, d’Esther*… Un cycle d’images bibliques qui n’aurait jamais dû exister si l’on en croit le deuxième des Dix Commandements qui est là-dessus sans équivoque : « Tu ne te feras point d’image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre » (Ex 20, 4-5).

Les images, semble dire le Décalogue*, c’est bon pour les païens dont les faux* dieux n’ont d’existence que parce qu’ils sont sculptés, moulés, peinturlurés. Le vrai Dieu, lui, est impossible à représenter d’aucune façon puisque, comme le rappelle Ernest Namenyi2, ancien conservateur du Musée juif de Budapest, « toute image devant avoir un original, on ne peut pas faire une image de Dieu car, par sa transcendance même, il n’est prototype de rien, il ne peut donc pas être le modèle d’une image ». L’une des grandeurs du judaïsme étant précisément cette affirmation que l’Éternel doit être adoré pour son existence et non pour son apparence.

Alors, comment expliquer cette profusion d’images (pas moins de cinquante-neuf épisodes de la Bible* sont représentés à Doura) dans un lieu de culte juif, même si, à l’époque où furent peintes ces fresques, l’aniconisme était moins absolu qu’il n’avait été (c’est entre le retour de l’exil* babylonien et le IIe siècle de notre ère que la proscription de l’art figuratif fut la plus virulente) ?

Ce n’est pas le fait de créer des images qui est mauvais en soi – l’Éternel a lui-même suscité un grand artiste, le premier de l’histoire de l’art juif : « J’ai appelé par son nom Betsalel, fils d’Ouri, fils d’Hour, de la tribu de Juda. Je l’ai rempli de l’Esprit de Dieu, de sagesse, d’intelligence et de compétence pour toutes sortes d’ouvrages, pour concevoir des plans, pour travailler l’or, l’argent et le bronze, pour graver les pierres à enchâsser, pour tailler le bois et pour exécuter toutes sortes d’ouvrages […] À lui et à Oholiav [son assistant, son aide], j’ai donné habileté pour entreprendre l’ouvrage du ciseleur, du brodeur sur bleu, pourpre, écarlate cramoisie et lin… » (Ex 35, 30-35.) L’interdiction des images relève plutôt d’une sorte de principe de précaution destiné à empêcher Israël* de tomber dans le péché le plus effroyable aux yeux des Juifs des temps bibliques : l’idolâtrie. Pour éviter cette abomination sans pour autant s’abstenir de peindre ou de sculpter, la seule stratégie possible consistait à créer des œuvres qui n’étaient pas figées de façon hiératique comme le sont les idoles. C’est pourquoi les peintres de Doura choisirent de procéder par « narration continue » et, dans un même tableau, de montrer le même personnage à différentes phases d’un événement – ce que Bergson appelle « la création infiniment continuée », signe de la présence de Dieu et de son action jamais interrompue. Les fresques de Doura Europos sont en quelque sorte de l’art cinétique avant la lettre, sauf qu’il ne s’agit pas d’esthétique mais de mystique du mouvement.

« Bien qu’elle ne soit pas aussi connue ni autant mise en avant que les Manuscrits de la mer Morte, écrit l’historien d’art Joseph Gutmann, la synagogue [de Doura Europos] n’en a pas moins des implications révolutionnaires de grande importance pour tous les étudiants de l’histoire, de la religion et de l’art antiques. Premier monument d’art juif à avoir jamais été mis au jour, elle contient les plus anciens cycles d’images bibliques connus. Des décors figurés d’une complexité et d’une surface comparables n’apparaissent pas dans l’art chrétien avant le Ve siècle. »

Mais si Doura Europos était pour l’art juif une quasi « première », où les peintres de ces fresques admirables sont-ils allés chercher leur inspiration et leur technique ? L’hypothèse la plus plausible est celle de manuscrits enluminés que des artistes juifs de la diaspora auraient réalisés pour rendre leur judaïsme plus compréhensible et plus attractif envers les Gentils – en somme, une sorte de sublime bande dessinée à la fois pédagogique et promotionnelle –, et que les futurs peintres de Doura auraient admirés, et probablement copiés, dans une bibliothèque de la ville d’Antioche où ils étaient conservés.

Bien qu’imprégnées d’hellénisme, les fresques de Doura sont les premiers chefs-d’œuvre recensés de cet art juif antique, injustement ignoré (sinon maltraité) alors que, pendant plus de mille ans, les artistes chrétiens vont largement se nourrir de ses premières transpositions visuelles des récits bibliques.

« Leur aspect général, écrit Ernest Namenyi, s’inspire des œuvres grecques, mais ce ne sont que des survivances […] Il s’agit plus de vérisme oriental que de plasticité grecque. La peinture n’a que deux dimensions. Les accessoires, les costumes prennent toute l’importance. L’intention n’étant pas de propager la majesté, la puissance d’une personne, mais de faire ressentir l’autorité d’une abstraction, de la volonté divine… »

Après avoir été exhumées par Clark Hopkins et son équipe, les fresques de Doura Europos furent déposées au Musée national de Damas, où la synagogue fut intégralement reconstruite, avec sa cour à péristyle, sa salle d’assemblée et son plafond dont on reconstitua jusqu’à la moindre tuile peinte. L’inauguration eut lieu en 1936, dans la liesse et l’espérance que le monde allait connaître une longue ère de sérénité – on sait ce qu’il en fut…

Aujourd’hui, déplore l’historienne Annabel Jane Wharton, cette reconstitution « qui est indubitablement la pièce maîtresse des collections du musée, et en justifie à elle seule la visite, est, pour des raisons politiques, presque cachée aux visiteurs […] Fermée à clef, elle nécessite l’intervention spéciale d’un gardien pour être ouverte, et son existence est à peine mentionnée dans les guides touristiques officiels ». En fait, si les fresques sont dissimulées derrière des tentures noires qu’un gardien ouvre à la demande (et d’une façon théâtrale qui s’accorde bien avec l’exceptionnalité des œuvres), c’est pour protéger celles-ci de leur ennemi mortel, la lumière : lors de leur exhumation, la caresse du soleil, deux heures à peine après qu’elles avaient été dégagées, les avait déjà attaquées, endommageant sérieusement leurs couleurs.