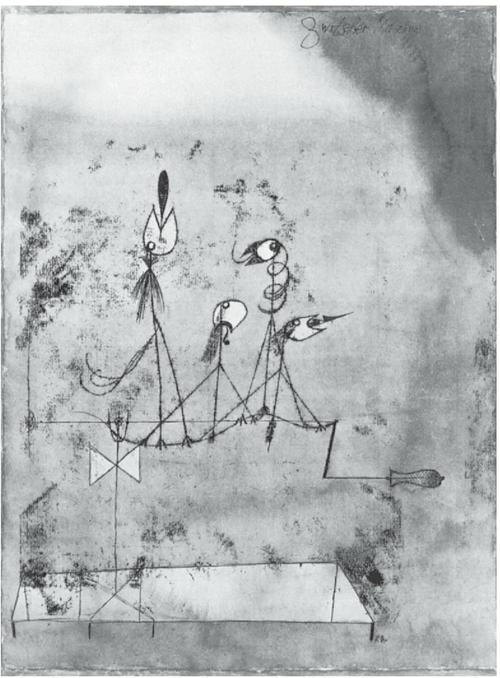

La machine à gazouiller

I. Un enfant dans le noir, saisi par la peur, se rassure en chantonnant. Il marche, s’arrête au gré de sa chanson. Perdu, il s’abrite comme il peut, ou s’oriente tant bien que mal avec sa petite chanson. Celle-ci est comme l’esquisse d’un centre stable et calme, stabilisant et calmant, au sein du chaos. Il se peut que l’enfant saute en même temps qu’il chante, il accélère ou ralentit son allure ; mais c’est déjà la chanson qui est elle-même un saut : elle saute du chaos à un début d’ordre dans le chaos, elle risque aussi de se disloquer à chaque instant. Il y a toujours une sonorité dans le fil d’Ariane. Ou bien le chant d’Orphée.

II. Maintenant, au contraire, on est chez soi. Mais le chez-soi ne préexiste pas : il a fallu tracer un cercle autour du centre fragile et incertain, organiser un espace limité. Beaucoup de composantes très diverses interviennent, repères et marques de toutes sortes. C’était déjà vrai dans le cas précédent. Mais maintenant ce sont des composantes pour l’organisation d’un espace, non plus pour la détermination momentanée d’un centre. Voilà que les forces du chaos sont tenues à l’extérieur autant qu’il est possible, et l’espace intérieur protège les forces germinatives d’une tâche à remplir, d’une œuvre à faire. Il y a là toute une activité de sélection, d’élimination, d’extraction, pour que les forces intimes terrestres, les forces intérieures de la terre, ne soient pas submergées, qu’elles puissent résister, ou même qu’elles puissent emprunter quelque chose au chaos à travers le filtre ou le crible de l’espace tracé. Or les composantes vocales, sonores, sont très importantes : un mur du son, en tout cas un mur dont certaines briques sont sonores. Un enfant chantonne pour recueillir en soi les forces du travail scolaire à fournir. Une ménagère chantonne, ou met la radio, en même temps qu’elle dresse les forces anti-chaos de son ouvrage. Les postes de radio ou de télé sont comme un mur sonore pour chaque foyer, et marquent des territoires (le voisin proteste quand c’est trop fort). Pour des œuvres sublimes comme la fondation d’une ville, ou la fabrication d’un Golem, on trace un cercle, mais surtout on marche autour du cercle comme dans une ronde enfantine, et l’on combine les consonnes et les voyelles rythmées qui correspondent aux forces intérieures de la création comme aux parties différenciées d’un organisme. Une erreur de vitesse, de rythme ou d’harmonie serait catastrophique, puisqu’elle détruirait le créateur et la création en ramenant les forces du chaos.

III. Maintenant enfin, on entrouvre le cercle, on l’ouvre, on laisse entrer quelqu’un, on appelle quelqu’un, ou bien l’on va soi-même au-dehors, on s’élance. On n’ouvre pas le cercle du côté où se pressent les anciennes forces du chaos, mais dans une autre région, créée par le cercle lui-même. Comme si le cercle tendait lui-même à s’ouvrir sur un futur, en fonction des forces en œuvre qu’il abrite. Et cette fois, c’est pour rejoindre des forces de l’avenir, des forces cosmiques. On s’élance, on risque une improvisation. Mais improviser, c’est rejoindre le Monde, ou se confondre avec lui. On sort de chez soi au fil d’une chansonnette. Sur les lignes motrices, gestuelles, sonores qui marquent le parcours coutumier d’un enfant, se greffent ou se mettent à bourgeonner des « lignes d’erre », avec des boucles, des nœuds, des vitesses, des mouvements, des gestes et des sonorités différents1.

Ce ne sont pas trois moments successifs dans une évolution. Ce sont trois aspects sur une seule et même chose, la Ritournelle. On les retrouve dans les contes, de terreur ou de fées, dans les lieder aussi. La ritournelle a les trois aspects, elle les rend simultanés, ou les mélange : tantôt, tantôt, tantôt. Tantôt, le chaos est un immense trou noir, et l’on s’efforce d’y fixer un point fragile comme centre. Tantôt l’on organise autour du point une « allure » (plutôt qu’une forme) calme et stable : le trou noir est devenu un chez-soi. Tantôt on greffe une échappée sur cette allure, hors du trou noir. C’est Paul Klee qui a montré si profondément ces trois aspects, et leur lien. Il dit « point gris », et non trou noir, pour des raisons picturales. Mais justement le point gris est d’abord le chaos non dimensionnel, non localisable, la force du chaos, faisceau embrouillé de lignes aberrantes. Puis le point « saute par-dessus lui-même » et fait rayonner un espace dimensionnel, avec ses couches horizontales, ses coupes verticales, ses lignes coutumières non écrites, toute une force intérieure terrestre (cette force apparaît aussi bien, avec une allure plus déliée, dans l’atmosphère ou dans l’eau). Le point gris (trou noir) a donc sauté d’état, et représente non plus le chaos, mais la demeure ou le chez-soi. Enfin, le point s’élance et sort de lui-même, sous l’action de forces centrifuges errantes qui se déploient jusqu’à la sphère du cosmos : « On exerce un effort par poussées pour décoller de la terre, mais à l’échelon suivant on s’élève réellement au-dessus d’elle (...) sous l’empire de forces centrifuges qui triomphent de la pesanteur2. »

On a souvent souligné le rôle de la ritournelle : elle est territoriale, c’est un agencement territorial. Les chants d’oiseaux : l’oiseau qui chante marque ainsi son territoire... Les modes grecs, les rythmes hindous, sont eux-mêmes territoriaux, provinciaux, régionaux. La ritournelle peut prendre d’autres fonctions, amoureuse, professionnelle ou sociale, liturgique ou cosmique : elle emporte toujours de la terre avec soi, elle a pour concomitant une terre, même spirituelle, elle est en rapport essentiel avec un Natal, un Natif. Un « nome » musical est un petit air, une formule mélodique qui se propose à la reconnaissance, et restera l’assise ou le sol de la polyphonie (cantus firmus). Le nomos comme loi coutumière et non écrite est inséparable d’une distribution d’espace, d’une distribution dans l’espace, par là il est ethos, mais l’ethos est aussi bien la Demeure3. Et tantôt l’on va du chaos à un seuil d’agencement territorial : composantes directionnelles, infra-agencement. Tantôt l’on organise l’agencement : composantes dimensionnelles, intra-agencement. Tantôt l’on sort de l’agencement territorial, vers d’autres agencements, ou encore ailleurs : inter-agencement, composantes de passage ou même de fuite. Et les trois ensemble. Forces du chaos, forces terrestres, forces cosmiques : tout cela s’affronte et concourt dans la ritournelle.

Du chaos naissent les Milieux et les Rythmes. C’est l’affaire des cosmogonies très anciennes. Le chaos n’est pas sans composantes directionnelles, qui sont ses propres extases. Nous avons vu dans une autre occasion comment toutes sortes de milieux glissaient les uns par rapport aux autres, les uns sur les autres, chacun défini par une composante. Chaque milieu est vibratoire, c’est-à-dire un bloc d’espace-temps constitué par la répétition périodique de la composante. Ainsi le vivant a un milieu extérieur qui renvoie aux matériaux ; un milieu intérieur, aux éléments composants et substances composées ; un milieu intermédiaire, aux membranes et limites ; un milieu annexé, aux sources d’énergie, et aux perceptions-actions. Chaque milieu est codé, un code se définissant par la répétition périodique ; mais chaque code est en état perpétuel de transcodage ou de transduction. Le transcodage ou transduction, c’est la manière dont un milieu sert de base à un autre, ou au contraire s’établit sur un autre, se dissipe ou se constitue dans l’autre. Justement la notion de milieu n’est pas unitaire : ce n’est pas seulement le vivant qui passe constamment d’un milieu à un autre, ce sont les milieux qui passent l’un dans l’autre, essentiellement communiquants. Les milieux sont ouverts dans le chaos, qui les menace d’épuisement ou d’intrusion. Mais la riposte des milieux au chaos, c’est le rythme. Ce qu’il y a de commun au chaos et au rythme, c’est l’entre-deux, entre deux milieux, rythme-chaos ou chaosmos : « Entre la nuit et le jour, entre ce qui est construit et ce qui pousse naturellement, entre les mutations de l’inorganique à l’organique, de la plante à l’animal, de l’animal à l’espèce humaine, sans que cette série soit une progression... » C’est dans cet entre-deux que le chaos devient rythme, non pas nécessairement, mais a une chance de le devenir. Le chaos n’est pas le contraire du rythme, c’est plutôt le milieu de tous les milieux. Il y a rythme dès qu’il y a passage transcodé d’un milieu à un autre, communication de milieux, coordination d’espaces-temps hétérogènes. Le tarissement, la mort, l’intrusion prennent des rythmes. On sait bien que le rythme n’est pas mesure ou cadence, même irrégulière : rien de moins rythmé qu’une marche militaire. Le tam-tam n’est pas 1-2, la valse n’est pas 1, 2, 3, la musique n’est pas binaire ou ternaire, mais plutôt 47 temps premiers, comme chez les Turcs. C’est qu’une mesure, régulière ou non, suppose une forme codée dont l’unité mesurante peut varier, mais dans un milieu non communiquant, tandis que le rythme est l’Inégal ou l’Incommensurable, toujours en transcodage. La mesure est dogmatique, mais le rythme est critique, il noue des instants critiques, ou se noue au passage d’un milieu dans un autre. Il n’opère pas dans un espace-temps homogène, mais avec des blocs hétérogènes. Il change de direction. Bachelard a raison de dire que « la liaison des instants vraiment actifs (rythme) est toujours effectuée sur un plan qui diffère du plan où s’exécute l’action4 ». Le rythme n’a jamais le même plan que le rythmé. C’est que l’action se fait dans un milieu, tandis que le rythme se pose entre deux milieux, ou entre deux entre-milieux, comme entre deux eaux, entre deux heures, entre chien et loup, twilight ou zwielicht, Heccéité. Changer de milieu, pris sur le vif, c’est le rythme. Atterrir, amerrir, s’envoler... Par là, on sort facilement d’une aporie qui risquait de ramener la mesure dans le rythme, malgré toutes les déclarations d’intention : en effet, comment peut-on proclamer l’inégalité constituante du rythme, alors qu’on se donne en même temps les vibrations sous-entendues, les répétitions périodiques des composantes ? C’est qu’un milieu existe bien par une répétition périodique, mais celle-ci n’a pas d’autre effet que de produire une différence par laquelle il passe dans un autre milieu. C’est la différence qui est rythmique, et non pas la répétition qui, pourtant, la produit ; mais, du coup, cette répétition productive n’avait rien à voir avec une mesure reproductrice. Telle serait la « solution critique de l’antinomie ».

Il y a un cas particulièrement important de transcodage : c’est lorsqu’un code ne se contente pas de prendre ou recevoir des composantes autrement codées, mais prend ou reçoit des fragments d’un autre code en tant que tel. Le premier cas renverrait au rapport feuille-eau, mais le deuxième au rapport araignée-mouche. On a souvent remarqué que la toile d’araignée impliquait dans le code de cet animal des séquences du code même de la mouche ; on dirait que l’araignée a une mouche dans la tête, un « motif » de mouche, une « ritournelle » de mouche. L’implication peut être réciproque, comme dans la guêpe et l’orchidée, la gueule de loup et le bourdon. J. von Uexküll a fait une admirable théorie de ces transcodages, en découvrant dans les composantes autant de mélodies qui se feraient contrepoint, l’une servant de motif à l’autre et réciproquement : la Nature comme musique5. Chaque fois qu’il y a transcodage, nous pouvons être sûrs qu’il n’y a pas une simple addition, mais constitution d’un nouveau plan comme d’une plus-value. Plan rythmique ou mélodique, plus-value de passage ou de pont, – mais les deux cas ne sont jamais purs, se mélangent en réalité (ainsi le rapport de la feuille, non plus avec l’eau en général, mais avec la pluie...).

Toutefois, nous ne tenons pas encore un Territoire, qui n’est pas un milieu, pas même un milieu de plus, ni un rythme ou passage entre milieux. Le territoire est en fait un acte, qui affecte les milieux et les rythmes, qui les « territorialise ». Le territoire est le produit d’une territorialisation des milieux et des rythmes. Il revient au même de demander quand est-ce que les milieux et les rythmes se territorialisent, ou quelle est la différence entre un animal sans territoire et un animal à territoire. Un territoire emprunte à tous les milieux, il mord sur eux, il les prend à bras le corps (bien qu’il reste fragile aux intrusions). Il est construit avec des aspects ou des portions de milieux. Il comporte en lui-même un milieu extérieur, un milieu intérieur, un intermédiaire, un annexé. Il a une zone intérieure de domicile ou d’abri, une zone extérieure de domaine, des limites ou membranes plus ou moins rétractiles, des zones intermédiaires ou même neutralisées, des réserves ou annexes énergétiques. Il est essentiellement marqué, par des « indices », et ces indices sont empruntés à des composantes de tous les milieux : des matériaux, des produits organiques, des états de membrane ou de peau, des sources d’énergie, des condensés perception-action. Précisément, il y a territoire dès que des composantes de milieux cessent d’être directionnelles pour devenir dimensionnelles, quand elles cessent d’être fonctionnelles pour devenir expressives. Il y a territoire dès qu’il y a expressivité du rythme. C’est l’émergence de matières d’expression (qualités) qui va définir le territoire. Prenons un exemple comme celui de la couleur, des oiseaux ou des poissons : la couleur est un état de membrane, qui renvoie lui-même à des états intérieurs hormonaux ; mais la couleur reste fonctionnelle, et transitoire, tant qu’elle est liée à un type d’action (sexualité, agressivité, fuite). Elle devient expressive au contraire lorsqu’elle acquiert une constance temporelle et une portée spatiale qui en font une marque territoriale, ou plutôt territorialisante : une signature6. La question n’est pas de savoir si la couleur reprend des fonctions, ou en remplit de nouvelles au sein du territoire même. C’est évident, mais cette réorganisation de la fonction implique d’abord que la composante considérée soit devenue expressive, et qu’elle ait pour sens, de ce point de vue, de marquer un territoire. Une même espèce d’oiseau peut comporter des représentants colorés ou non ; les colorés ont un territoire, tandis que les blanchâtres sont grégaires. On sait le rôle de l’urine ou des excréments dans le marquage ; mais justement, les excréments territoriaux, par exemple chez le lapin, ont une odeur particulière due à des glandes anales spécialisées. Beaucoup de singes, en sentinelles, exposent leurs organes sexuels aux couleurs vives : le pénis devient un porte-couleurs expressif et rythmé qui marque les limites du territoire7. Une composante de milieu devient à la fois qualité et propriété, quale et proprium. En beaucoup de cas, on constate la vitesse de ce devenir, avec quelle rapidité un territoire est constitué, en même temps que les qualités expressives, sélectionnées ou produites. L’oiseau Scenopoïetes dentirostris établit ses repères en faisant chaque matin tomber de l’arbre des feuilles qu’il a coupées, puis en les tournant à l’envers, pour que leur face interne plus pâle contraste avec la terre : l’inversion produit une matière d’expression...8.

Le territoire n’est pas premier par rapport à la marque qualitative, c’est la marque qui fait le territoire. Les fonctions dans un territoire ne sont pas premières, elles supposent d’abord une expressivité qui fait territoire. C’est bien en ce sens que le territoire, et les fonctions qui s’y exercent, sont des produits de la territorialisation. La territorialisation est l’acte du rythme devenu expressif, ou des composantes de milieux devenues qualitatives. Le marquage d’un territoire est dimensionnel, mais ce n’est pas une mesure, c’est un rythme. Il conserve le caractère le plus général du rythme, de s’inscrire sur un autre plan que celui des actions. Mais, maintenant, les deux plans se distinguent comme celui des expressions territorialisantes et des fonctions territorialisées. C’est pourquoi nous ne pouvons pas suivre une thèse comme celle de Lorenz, qui tend à mettre l’agressivité à la base du territoire : ce serait l’évolution phylogénétique d’un instinct d’agression qui ferait le territoire, à partir du moment où cet instinct deviendrait intra-spécifique, tourné contre les congénères de l’animal. Un animal à territoire, ce serait celui qui dirige son agressivité contre d’autres membres de son espèce ; ce qui donne à l’espèce l’avantage sélectif de se répartir dans un espace où chacun, individu ou groupe, possède son propre lieu9. Cette thèse ambiguë, aux résonances politiques dangereuses, nous paraît mal fondée. Il est évident que la fonction agressive prend une nouvelle allure quand elle devient intra-spécifique. Mais cette réorganisation de la fonction suppose le territoire, et ne l’explique pas. Au sein du territoire, il y a de nombreuses réorganisations, affectant aussi bien la sexualité, la chasse, etc., il y a même de nouvelles fonctions, comme construire un domicile. Mais ces fonctions ne sont organisées ou créées qu’en tant qu’elles sont territorialisées, et non l’inverse. Le facteur T, le facteur territorialisant, doit être cherché ailleurs : précisément dans le devenir-expressif du rythme ou de la mélodie, c’est-à-dire dans l’émergence des qualités propres (couleur, odeur, son, silhouette...).

Peut-on nommer Art ce devenir, cette émergence ? Le territoire serait l’effet de l’art. L’artiste, le premier homme qui dresse une borne ou fait une marque... La propriété, de groupe ou individuelle, en découle, même si c’est pour la guerre et l’oppression. La propriété est d’abord artistique, parce que l’art est d’abord affiche, pancarte. Comme dit Lorenz, les poissons de corail sont des affiches. L’expressif est premier par rapport au possessif, les qualités expressives, ou matières d’expression sont forcément appropriatives, et constituent un avoir plus profond que l’être10. Non pas au sens où ces qualités appartiendraient à un sujet, mais au sens où elles dessinent un territoire qui appartiendra au sujet qui les porte ou qui les produit. Ces qualités sont des signatures, mais la signature, le nom propre, n’est pas la marque constituée d’un sujet, c’est la marque constituante d’un domaine, d’une demeure. La signature n’est pas l’indication d’une personne, c’est la formation hasardeuse d’un domaine. Les demeures ont des noms propres, et sont inspirées. « Les inspirés et leur demeure... », mais c’est avec la demeure que surgit l’inspiration. C’est en même temps que j’aime une couleur, et que j’en fais mon étendard ou ma pancarte. On met sa signature sur un objet comme on plante son drapeau sur une terre. Un surveillant général de lycée tamponnait toutes les feuilles qui jonchaient le sol dans la cour, et les remettait sur place. Il avait signé. Les marques territoriales sont des ready-made. Et, aussi, ce qu’on appelle art brut n’est rien de pathologique ou de primitif, c’est seulement cette constitution, cette libération de matières d’expression, dans le mouvement de la territorialité : le socle ou le sol de l’art. De n’importe quoi, faire une matière d’expression. Le Scenopoïetes fait de l’art brut. L’artiste est scenopoïetes, quitte à déchirer ses propres affiches. Certes, à cet égard, l’art n’est pas le privilège de l’homme. Messiaen a raison de dire que beaucoup d’oiseaux sont non seulement virtuoses, mais artistes, et le sont d’abord par leurs chants territoriaux (si un voleur « veut occuper indûment un endroit qui ne lui appartient pas, le véritable propriétaire chante, chante si bien que l’autre s’en va (...). Si le voleur chante mieux, le propriétaire lui cède la place11 »). La ritournelle, c’est le rythme et la mélodie territorialisés, parce que devenus expressifs, – et devenus expressifs parce que territorialisants. Nous ne tournons pas en rond. Nous voulons dire qu’il y a un auto-mouvement des qualités expressives. L’expressivité ne se réduit pas aux effets immédiats d’une impulsion qui déclenche une action dans un milieu : de tels effets sont des impressions ou des émotions subjectives plutôt que des expressions (ainsi, la couleur momentanée que prend un poisson d’eau douce sous telle impulsion). Les qualités expressives au contraire, les couleurs des poissons corail, sont auto-objectives, c’est-à-dire trouvent une objectivité dans le territoire qu’elles tracent.

Quel est ce mouvement objectif ? Qu’est-ce que fait une matière comme matière d’expression ? Elle est d’abord affiche ou pancarte, mais elle n’en reste pas là. Elle passe par là, c’est tout. Mais la signature va devenir style. En effet, les qualités expressives ou matières d’expression entrent, les unes avec les autres, dans des rapports mobiles qui vont « exprimer » le rapport du territoire qu’elles tracent avec le milieu intérieur des impulsions, et avec le milieu extérieur des circonstances. Or exprimer n’est pas dépendre, il y a une autonomie de l’expression. D’une part, les qualités expressives entrent les unes avec les autres dans des rapports internes qui constituent des motifs territoriaux : tantôt ceux-ci surplombent les impulsions internes, tantôt les superposent, tantôt fondent une impulsion dans une autre, tantôt passent et font passer d’une impulsion à une autre, tantôt s’insèrent entre les deux, mais ils ne sont pas eux-mêmes « pulsés ». Tantôt ces motifs non pulsés apparaissent sous une forme fixe, ou semblent apparaître ainsi, mais tantôt aussi les mêmes, ou d’autres, ont une vitesse et une articulation variables ; et c’est aussi bien leur variabilité que leur fixité qui les rend indépendants des pulsions qu’ils combinent ou neutralisent. « De nos chiens, nous savons qu’ils exécutent avec passion les mouvements de flairer, lever, courir, traquer, happer et secouer à mort une proie imaginaire, sans avoir faim. » Ou bien la danse de l’Épinoche, son zigzag est un motif où le zig épouse une pulsion agressive vers le partenaire, le zag une pulsion sexuelle vers le nid, mais où le zig et le zag sont diversement accentués, et même diversement orientés. D’autre part, les qualités expressives entrent également dans d’autres rapports internes qui font des contre-points territoriaux : cette fois, c’est la manière dont elles constituent dans le territoire des points qui prennent en contre-point les circonstances du milieu externe. Par exemple, un ennemi approche, ou fait irruption, ou bien la pluie se met à tomber, le soleil se lève, le soleil se couche... Là encore, les points ou contre-points ont leur autonomie, de fixité ou de variabilité, par rapport aux circonstances du milieu extérieur dont ils expriment le rapport avec le territoire. Car ce rapport peut être donné sans que les circonstances le soient, tout comme le rapport avec les impulsions peut être donné sans que l’impulsion le soit. Et même quand les impulsions et circonstances sont données, le rapport est original par rapport à ce qu’il rapporte. Les rapports entre matières d’expression expriment des rapports du territoire avec les impulsions internes, avec les circonstances externes : ils ont une autonomie dans cette expression même. En vérité, les motifs et les contre-points territoriaux explorent les potentialités du milieu, intérieur ou extérieur. Les ethologues ont cerné l’ensemble de ces phénomènes sous le concept de « ritualisation », et ont montré le lien des rituels animaux avec le territoire. Mais ce mot ne convient pas forcément à ces motifs non pulsés, à ces contre-points non localisés, et ne rend compte ni de leur variabilité ni de leur fixité. Car ce n’est pas l’un ou l’autre, fixité ou variabilité, mais certains motifs ou points ne sont fixes que si d’autres sont variables, ou bien ils ne sont fixés dans une occasion que pour être variables dans une autre.

Il faudrait dire plutôt que les motifs territoriaux forment des visages ou personnages rythmiques, et les contre-points territoriaux des paysages mélodiques. Il y a personnage rythmique lorsque nous ne nous trouvons plus dans la situation simple d’un rythme qui serait lui-même associé à un personnage, à un sujet ou à une impulsion : maintenant, c’est le rythme lui-même qui est tout le personnage, et qui, à ce titre, peut rester constant, mais aussi bien augmenter ou diminuer, par ajout ou retrait de sons, de durées toujours croissantes et décroissantes, par amplification ou élimination qui font mourir et ressusciter, apparaître et disparaître. De même, le paysage mélodique n’est plus une mélodie associée à un paysage, c’est la mélodie qui fait elle-même un paysage sonore, et prend en contre-point tous les rapports avec un paysage virtuel. C’est par là que nous sortons du stade de la pancarte : car si chaque qualité expressive, si chaque matière d’expression considérée en elle-même est une pancarte ou une affiche, cette considération n’en reste pas moins abstraite. Les qualités expressives entrent les unes avec les autres dans des rapports variables ou constants (c’est ce que font les matières d’expression), pour constituer, non plus des pancartes qui marquent un territoire, mais des motifs et des contre-points, qui expriment le rapport du territoire avec des impulsions intérieures ou des circonstances extérieures, même si celles-ci ne sont pas données. Non plus des signatures, mais un style. Ce qui distingue objectivement un oiseau musicien d’un oiseau non musicien, c’est précisément cette aptitude aux motifs et aux contre-points qui, variables ou même constants, en font autre chose qu’une affiche, en font un style, puisqu’ils articulent le rythme et harmonisent la mélodie. On peut dire alors que l’oiseau musicien passe de la tristesse à la joie, ou bien qu’il salue le lever du soleil, ou bien qu’il se met lui-même en danger pour chanter, ou bien qu’il chante mieux qu’un autre, etc. Aucune de ces formules ne comporte le moindre danger d’anthropomorphisme, ou n’implique la moindre interprétation. Ce serait plutôt du géomorphisme. C’est dans le motif et dans le contre-point qu’est donné le rapport avec la joie et la tristesse, avec le soleil, avec le danger, avec la perfection, même si le terme de chacun de ces rapports n’est pas donné. C’est dans le motif et dans le contre-point que le soleil, la joie ou la tristesse, le danger, deviennent sonores, rythmiques ou mélodiques12.

La musique de l’homme, aussi, passe par là. Pour Swann amateur d’art, la petite phrase de Vinteuil agit souvent comme une pancarte associée au paysage du bois de Boulogne, au visage et au personnage d’Odette : c’est comme si elle apportait à Swann l’assurance que le bois de Boulogne fut bien son territoire, et Odette sa possession. Il y a déjà beaucoup d’art dans cette manière d’entendre la musique. Debussy critiquait Wagner en comparant les leitmotive à des poteaux indicateurs qui signaleraient les circonstances cachées d’une situation, les impulsions secrètes d’un personnage. Et il en est ainsi, à un niveau ou à certains moments. Mais plus l’œuvre se développe, plus les motifs entrent en conjonction, plus ils conquièrent leur propre plan, plus ils prennent d’autonomie par rapports à l’action dramatique, aux impulsions, aux situations, plus ils sont indépendants des personnages et des paysages, pour devenir eux-mêmes paysages mélodiques, personnages rythmiques qui ne cessent d’enrichir leurs relations internes. Alors ils peuvent rester relativement constants, ou au contraire augmenter ou diminuer, croître et décroître, varier de vitesse de déroulement : dans les deux cas ils ont cessé d’être pulsés et localisés, même les constantes sont pour la variation, et se durcissent d’autant plus qu’elles sont provisoires et font valoir cette variation continue à laquelle elles résistent13. Précisément, Proust fut parmi les premiers à souligner cette vie du motif wagnérien : au lieu que le motif soit lié à un personnage qui apparaît, c’est chaque apparition du motif qui constitue elle-même un personnage rythmique, dans « la plénitude d’une musique que remplissent en effet tant de musiques dont chacune est un être ». Et ce n’est pas par hasard si l’apprentissage de la Recherche poursuit une découverte analogue à propos des petites phrases de Vinteuil : elles ne renvoient pas à un paysage, mais emportent et développent en elles des paysages qui n’existent plus en dehors (la blanche sonate et le rouge septuor...). La découverte du paysage proprement mélodique et du personnage proprement rythmique marque ce moment de l’art en tant qu’il cesse d’être une peinture muette sur un panonceau. Peut-être n’est-ce pas le dernier mot de l’art, mais l’art est passé par là, tout comme l’oiseau, motifs et contre-points qui forment un auto-développement, c’est-à-dire un style. L’intériorisation du paysage sonore ou mélodique peut trouver sa forme exemplaire chez Liszt non moins que celle du personnage rythmique chez Wagner. Plus généralement, le lied est l’art musical du paysage, la forme la plus picturale de la musique, la plus impressionniste. Mais les deux pôles sont tellement liés que, dans le lied aussi, la Nature apparaît comme personnage rythmique aux transformations infinies.

Le territoire, c’est d’abord la distance critique entre deux êtres de même espèce : marquer ses distances. Ce qui est mien, c’est d’abord ma distance, je ne possède que des distances. Je ne veux pas qu’on me touche, je grogne si l’on entre dans mon territoire, je mets des pancartes. La distance critique est un rapport qui découle des matières d’expression. Il s’agit de maintenir à distance les forces du chaos qui frappent à la porte. Maniérisme : l’ethos est à la fois demeure et manière, patrie et style. On le voit bien dans les danses territoriales dites baroques, ou maniéristes, où chaque pose, chaque mouvement instaure une telle distance (sarabandes, allemandes, bourrées, gavottes...14). Il y a tout un art des poses, des postures, des silhouettes, des pas et des voix. Deux shizophrènes se parlent, ou déambulent, suivant des lois de frontière et de territoire qui peuvent nous échapper. À quel point il est important, quand le chaos menace, de tracer un territoire transportable et pneumatique. Au besoin, je prendrai mon territoire sur mon propre corps, je territorialise mon corps : la maison de la tortue, l’ermitage du crustacé, mais aussi tous les tatouages qui font du corps un territoire. La distance critique n’est pas une mesure, c’est un rythme. Mais justement le rythme est pris dans un devenir qui emporte les distances entre personnages, pour en faire des personnages rythmiques, eux-mêmes plus ou moins distants, plus ou moins combinables (intervalles). Deux animaux de même sexe et d’une même espèce s’affrontent ; le rythme de l’un « croit » lorsqu’il approche de son territoire ou du centre de ce territoire, le rythme de l’autre décroît quand il s’éloigne du sien, et entre les deux, sur les frontières, une constante oscillatoire s’établit : un rythme actif, un rythme subi, un rythme témoin15 ? Ou bien l’animal entrouvre son territoire au partenaire de l’autre sexe : se forme un personnage rythmique complexe, en duos, chants alternés ou anti-phoniques, comme chez les pies-grièches africaines. Bien plus, il faut tenir compte simultanément de deux aspects du territoire : non seulement il assure et règle la coexistence des membres d’une même espèce, en les séparant, mais il rend possible la coexistence d’un maximum d’espèces différentes dans un même milieu, en les spécialisant. C’est en même temps que les membres d’une même espèce entrent dans des personnages rythmiques et que les espèces diverses entrent dans des paysages mélodiques, les paysages étant peuplés de personnages, les personnages appartenant à des paysages. Ainsi la Chronochromie, de Messiaen, avec dix-huit chants d’oiseaux, à la fois formant des personnages rythmiques autonomes et réalisant un extraordinaire paysage en contre-points complexes, accords sous-entendus ou inventés.

Non seulement l’art n’attend pas l’homme pour commencer, mais on peut demander si l’art apparaît jamais chez l’homme, sauf dans des conditions tardives et artificielles. On a souvent remarqué que l’art humain restait longtemps pris dans les travaux et des rites d’une autre nature. Toutefois, cette remarque n’a peut-être pas plus de portée que celle qui ferait commencer l’art avec l’homme. Car il est très vrai que, dans un territoire, deux effets notables ont lieu : une réorganisation des fonctions, un regroupement des forces. D’une part, des activités fonctionnelles ne sont pas territorialisées sans prendre une nouvelle allure (création de nouvelles fonctions comme construire un logis, transformation d’anciennes fonctions, telle l’agressivité qui change de nature en devenant intra-spécifique). Il y a là comme le thème naissant de la spécialisation ou de la profession : si la ritournelle territoriale passe si souvent dans les ritournelles professionnelles, c’est que les professions supposent que des activités fonctionnelles diverses s’exercent dans un même milieu, mais aussi que la même activité n’a pas d’autres agents dans le même territoire. Des ritournelles professionnelles se croisent dans le milieu, comme les cris des marchands, mais chacune marque un territoire où ne peut pas s’exercer la même activité ni retentir le même cri. Chez l’animal comme chez l’homme, ce sont les règles de distance critique pour l’exercice de la concurrence : mon coin de trottoir. Bref, il y a une territorialisation des fonctions qui est la condition de leur surgissement comme « travaux » ou « métiers ». C’est en ce sens que l’agressivité intra-spécifique ou spécialisée est nécessairement d’abord une agressivité territorialisée, qui n’explique pas le territoire, puisqu’elle en découle. Du coup, on reconnaîtra que dans le territoire toutes les activités prennent une allure pratique nouvelle. Mais ce n’est pas une raison pour en conclure que l’art n’y existe pas pour lui-même, puisqu’il est présent dans le facteur territorialisant qui conditionne l’émergence de la fonction-travail.

Et il en est de même si l’on considère l’autre effet de la territorialisation. Cet autre effet, qui ne renvoie plus à des travaux, mais à des rites ou religions, consiste en ceci : le territoire regroupe toutes les forces des différents milieux en une seule gerbe constituée par les forces de la terre. C’est seulement au plus profond de chaque territoire que se fait l’attribution de toutes les forces diffuses à la terre comme réceptacle ou socle. « Le milieu environnant étant vécu comme une unité, on ne saurait que difficilement distinguer dans ces intuitions primaires ce qui appartient à la terre proprement dite de ce qui est seulement manifesté à travers elle, montagnes, forêts, eaux, végétation. » Les forces de l’air ou de l’eau, l’oiseau et le poisson, deviennent ainsi forces de la terre. Bien plus, si le territoire en extension sépare les forces intérieures de la terre et les forces extérieures du chaos, il n’en est pas de même en « intension », en profondeur, où les deux types de forces s’étreignent et s’épousent en un combat qui n’a que la terre comme crible et comme enjeu. Dans le territoire, il y a toujours un lieu où toutes les forces se réunissent, arbre ou bocage, dans un corps-à-corps d’énergies. La terre est ce corps-à-corps. Ce centre intense est à la fois dans le territoire même, mais aussi hors de plusieurs territoires qui convergent vers lui à l’issue d’un immense pèlerinage (d’où les ambiguïtés du « natal »). En lui ou hors de lui, le territoire renvoie à un centre intense qui est comme la patrie inconnue, source terrestre de toutes les forces, amicales ou hostiles, et où tout se décide16. Là aussi donc, nous devons reconnaître que la religion, commune à l’homme et à l’animal, n’occupe le territoire que parce qu’elle dépend, comme de sa condition, du facteur brut esthétique, territorialisant. C’est lui qui, tout ensemble, organise les fonctions de milieu en travaux, et lie les forces de chaos en rites et religions, forces de la terre. C’est en même temps que les marques territorialisantes se développent en motifs et contrepoints, et qu’elles réorganisent les fonctions, qu’elles regroupent les forces. Mais, par là même, le territoire déchaîne déjà quelque chose qui va le dépasser.

Nous sommes toujours ramenés à ce « moment » : le devenir-expressif du rythme, l’émergence des qualités-propres expressives, la formation de matières d’expression qui se développent en motifs et contre-points. Il faudrait alors une notion, même d’apparence négative, pour saisir ce moment, brut ou fictif. L’essentiel est dans le décalage que l’on constate entre le code et le territoire. Le territoire surgit dans une marge de liberté du code, non pas indéterminée, mais autrement déterminée. S’il est vrai que chaque milieu a son code, et qu’il y a perpétuellement transcodage entre les milieux, il semble au contraire que le territoire se forme au niveau d’un certain décodage. Les biologistes ont souligné l’importance de ces marges déterminées, mais qui ne se confondent pas avec des mutations, c’est-à-dire avec des changements intérieurs au code : il s’agit cette fois de gènes dédoublés ou de chromosomes surnuméraires, qui ne sont pas pris dans le code génétique, sont fonctionnellement libres et offrent une matière libre à la variation17. Mais qu’une telle matière puisse créer de nouvelles espèces indépendamment des mutations reste très improbable, si les événements d’un autre ordre ne s’y joignent pas, capables de multiplier les interactions de l’organisme avec ses milieux. Or la territorialisation est précisément un tel facteur qui s’établit sur les marges de code d’une même espèce, et qui donne aux représentants séparés de cette espèce la possibilité de se différencier. C’est parce que la territorialité est en décalage par rapport au code de l’espèce qu’elle peut induire indirectement de nouvelles espèces. Partout où la territorialité apparaît, elle instaure une distance critique intra-spécifique entre membres d’une même espèce ; et c’est en vertu de son propre décalage par rapport aux différences spécifiques qu’elle devient un moyen de différenciation indirect, oblique. En tous ces sens le décodage apparaît bien comme le « négatif » du territoire ; et la distinction la plus évidente entre les animaux à territoire et les animaux sans territoire, c’est que les premiers sont beaucoup moins codés que les autres. Nous avons dit assez de mal du territoire pour évaluer maintenant toutes les créations qui y tendent, qui s’y font ou qui en sortent, qui vont en sortir.

Nous sommes allés des forces du chaos aux forces de la terre. Des milieux au territoire. Des rythmes fonctionnels au devenir-expressif du rythme. Des phénomènes de transcodage aux phénomènes de décodage. Des fonctions de milieu aux fonctions territorialisées. Il s’agit moins d’évolution que de passage, de ponts, de tunnels. Déjà les milieux ne cessaient pas de passer les uns dans les autres. Mais voilà que les milieux passent dans le territoire. Les qualités expressives, celles que nous appelons esthétiques, ne sont certes pas des qualités « pures », ni symboliques, mais des qualités-propres, c’est-à-dire appropriatives, des passages qui vont de composantes de milieu à des composantes de territoire. Le territoire est lui-même lieu de passage. Le territoire est le premier agencement, la première chose qui fasse agencement, l’agencement est d’abord territorial. Mais comment ne serait-il pas déjà en train de passer en autre chose, dans d’autres agencements ? C’est pourquoi nous ne pouvions pas parler de la constitution du territoire sans parler déjà de son organisation interne. Nous ne pouvions pas décrire l’infra-agencement (affiches ou pancartes) sans être déjà dans l’intra-agencernent (motifs et contre-points). Nous ne pouvons rien dire non plus sur l’intra-agencement sans être déjà sur la voie qui nous mène à d’autre agencements, ou ailleurs. Passage de la Ritournelle. La ritournelle va vers l’agencement territorial, s’y installe ou en sort. En un sens général, on appelle ritournelle tout ensemble de matières d’expression qui trace un territoire, et qui se développe en motifs territoriaux, en paysages territoriaux (il y a des ritournelles motrices, gestuelles, optiques, etc.). En un sens restreint, on parle de ritournelle quand l’agencement est sonore ou « dominé » par le son – mais pourquoi cet apparent privilège ?

Nous sommes maintenant dans l’intra-agencement. Or il présente une organisation très riche et complexe. Non seulement il comprend l’agencement territorial, mais aussi les fonctions agencées, territorialisées. Soit les Troglodytes, famille de passereaux : le mâle prend possession de son territoire, et produit une « ritournelle de boîte à musique », comme une mise en garde contre les intrus possibles ; il construit lui-même des nids dans ce territoire, parfois une douzaine ; lorsqu’une femelle arrive, il se met devant un nid, l’invite à visiter, laisse pendre ses ailes, baisse l’intensité de son chant qui se réduit alors à un seul trille18. Il apparaît que la fonction de nidification est fortement territorialisée, puisque les nids sont préparés par le mâle tout seul avant l’arrivée de la femelle, qui ne fait que les visiter et les achever ; la fonction de « cour » est également territorialisée, mais à un moindre degré, puisque la ritournelle territoriale change d’intensité pour se faire séductrice. Dans l’intra-agencement, toutes sortes de composantes hétérogènes interviennent : non seulement les marques de l’agencement qui réunissent des matériaux, des couleurs, des odeurs, des sons, des postures, etc., mais les divers éléments de tel ou tel comportement agencé qui entrent dans un motif. Par exemple, un comportement de parade se compose de danse, claquement de bec, exhibition de couleurs, posture du cou allongé, cris, lissage de plumes, courbettes, ritournelle... Une première question serait de savoir ce qui fait tenir ensemble toutes ces marques territorialisantes, ces motifs territoriaux, ces fonctions territorialisées dans un même intra-agencement. C’est une question de consistance : le « tenir-ensemble » d’éléments hétérogènes. Ils ne constituent d’abord qu’un ensemble flou, un ensemble discret, qui prendra consistance...

Mais une autre question semble interrompre ou recouper celle-ci. Car, en beaucoup de cas, une fonction agencée, territorialisée, acquiert assez d’indépendance pour former elle-même un nouvel agencement, plus ou moins déterritorialisé, en voie de déterritorialisation. Il n’y a pas besoin de quitter effectivement le territoire pour entrer dans cette voie ; mais ce qui, tout à l’heure, était une fonction constituée dans l’agencement territorial, devient maintenant l’élément constituant d’un autre agencement, l’élément de passage à un autre agencement. Comme dans l’amour courtois, une couleur cesse d’être territoriale pour entrer dans un agencement de « cour ». Il y a une ouverture de l’agencement territorial à un agencement de cour, ou à un agencement social autonomisé. C’est ce qui arrive lorsque se fait une reconnaissance propre du partenaire sexuel, ou des membres du groupe, qui ne se confond plus avec la reconnaissance du territoire : on dit alors que le partenaire est un Tier mit der Heimvalenz, « un animal valant le chez-soi ». Dans l’ensemble des groupes ou des couples, on pourra donc distinguer des groupes et couples de milieu, sans reconnaissance individuelle, des groupes et couples territoriaux, où la reconnaissance ne s’exerce que dans le territoire, enfin des groupes sociaux et des couples amoureux, quand la reconnaissance se fait indépendamment du lieu19. La cour, ou le groupe, ne font plus partie de l’agencement territorial, mais il y a autonomisation d’un agencement de cour ou de groupe – même si l’on reste à l’intérieur du territoire. Inversement, au sein du nouvel agencement, une reterritorialisation se fait, sur le membre du couple ou les membres du groupe qui valent-pour (valence). Une telle ouverture de l’agencement territorial sur d’autres agencements peut être analysée en détail, et varie beaucoup. Par exemple, quand ce n’est pas le mâle qui fait le nid, quand le mâle se contente de transporter les matériaux ou de mimer la construction, comme chez les Pinsons d’Australie, tantôt il fait la cour à la femelle avec un brin de chaume dans le bec (genre Bathilda), tantôt il utilise un autre matériau que celui du nid (genre Neochmia), tantôt le brin d’herbe ne sert que dans les phases initiales de la cour ou même avant (genres Aidemosyne ou Lonchura), tantôt l’herbe est picorée sans être offerte (genre Emblema20). On peut toujours dire que ces comportements de « brin d’herbe » ne sont que des archaïsmes, ou des vestiges d’un comportement de nidification. Mais c’est la notion de comportement qui se révèle insuffisante par rapport à celle d’agencement. Car, lorsque le nid n’est pas déjà fait par le mâle, la nidification cesse d’être une composante de l’agencement territorial, elle décolle en quelque sorte du territoire ; bien plus, la cour, qui précède alors la nidification, devient elle-même un agencement relativement autonomisé. Et la matière d’expression « brin d’herbe » agit comme une composante de passage entre l’agencement territorial et l’agencement de cour. Que le brin d’herbe, alors, ait une fonction de plus en plus rudimentaire chez certaines espèces, qu’il tende à s’annuler dans une série considérée, ne suffit pas à en faire un vestige, encore moins un symbole. Jamais une matière d’expression n’est vestige ou symbole. Le brin d’herbe est une composante déterritorialisée, ou en voie de déterritorialisation. Ce n’est pas un archaïsme, ni un objet partiel ou transitionnel. C’est un opérateur, un vecteur. C’est un convertisseur d’agencement. C’est à titre de composante de passage, d’un agencement à un autre, que le brin s’annule. Et ce qui confirme ce point de vue, c’est qu’il ne tend pas à s’annuler sans qu’une composante de relais ne le remplace et ne prenne de plus en plus d’importance : à savoir la ritournelle, qui n’est plus seulement territoriale, mais devient amoureuse et sociale, et change en conséquence21. Pourquoi la composante sonore « ritournelle » a-t-elle, dans la constitution de nouveaux agencements, une valence plus forte que la composante gestuelle, « brin d’herbe », c’est une question qu’on ne pourra considérer que plus tard. L’important pour le moment est de constater cette formation de nouveaux agencements dans l’agencement territorial, ce mouvement qui va de l’intra-agencement à des inter-agencements, avec composantes de passage et de relais. Ouverture innovatrice du territoire vers la femelle, ou bien vers le groupe. La pression sélective passe par les inter-agencements. C’est comme si des forces de déterritorialisation travaillaient le territoire lui-même, et nous faisaient passer de l’agencement territorial à d’autres types d’agencement, de cour ou de sexualité, de groupe ou de société. Le brin d’herbe et la ritournelle sont deux agents de ces forces, deux agents de déterritorialisation.

L’agencement territorial ne cesse de passer dans d’autres agencements. De même que l’infra-agencement n’est pas séparable de l’intra-agencement, l’intra-agencement ne l’est pas davantage des inter-agencements, et pourtant les passages ne sont pas nécessaires, et se font « suivant le cas ». La raison en est simple : l’intra-agencement, l’agencement territorial, territorialise des fonctions et des forces, sexualité, agressivité, grégarité, etc., et les transforme en les territorialisant. Mais ces fonctions et ces forces territorialisées peuvent du coup prendre une autonomie qui les fait basculer dans d’autres agencements, composer d’autres agencements déterritorialisés. La sexualité peut apparaître comme une fonction territorialisée dans l’intra-agencement ; mais elle peut également tracer une ligne de déterritorialisation qui décrit un autre agencement ; d’où les rapports très variables sexualité-territoire, comme si la sexualité prenait « sa distance »... La profession, le métier, la spécialité impliquent des activités territorialisées ; mais elles peuvent aussi bien décoller du territoire pour construire autour d’elles, et entre professions, un nouvel agencement. Une composante territoriale ou territorialisée peut se mettre à bourgeonner, à produire : c’est tellement le cas de la ritournelle qu’il faut peut-être appeler ritournelle tout ce qui est dans ce cas. Cette équivoque entre la territorialité et la déterritorialisation, c’est l’équivoque du Natal. Elle se comprend d’autant mieux si l’on considère que le territoire renvoie à un centre intense au plus profond de soi ; mais précisément, nous l’avons vu, ce centre intense peut être situé hors territoire, au point de convergence de territoires très différents ou très éloignés. Le Natal est dehors. On peut citer un certain nombre de cas célèbres et troublants, plus ou moins mystérieux, illustrant de prodigieux décollements de territoire, nous faisant assister à un vaste mouvement de déterritorialisation en pleine prise sur les territoires, et les traversant de fond en comble : 1) les pèlerinages aux sources comme ceux des saumons ; 2) les rassemblements surnuméraires, comme ceux des sauterelles, des pinsons, etc. (des dizaines de millions de pinsons près de Thoune en 1950-1951) ; 3) les migrations solaires ou magnétiques ; 4) les longues marches, comme celles des langoustes22.

Quelles que soient les causes de chacun de ces mouvements, on voit bien que la nature du mouvement change. Il ne suffit même plus de dire qu’il y a inter-agencement, passage d’un agencement territorial à un autre type, on dirait plutôt qu’on sort de tout agencement, qu’on excède les capacités de tout agencement possible, pour entrer sur un autre plan. Et, en effet, ce n’est plus un mouvement ni un rythme de milieu, pas davantage un mouvement ni un rythme territorialisants ou territorialisés, il y a maintenant du Cosmos dans ces mouvements plus amples. Les mécanismes de localisation ne cessent pas d’être extrêmement précis, mais la localisation est devenue cosmique. Ce ne sont plus les forces territorialisées, réunies en forces de la terre, ce sont les forces retrouvées ou libérées d’un Cosmos déterritorialisé. Dans la migration, le soleil n’est plus le soleil terrestre qui règne sur le territoire, même aérien, c’est le soleil céleste du Cosmos, comme dans les deux Jérusalem, Apocalypse. Mais, en dehors de ces cas grandioses, où la déterritorialisation se fait absolue, sans rien perdre de sa précision (puisqu’elle épouse des variables cosmiques), il faut déjà constater que le territoire ne cesse pas d’être parcouru par des mouvements de déterritorialisation relative et même sur place, où l’on passe de l’intra-agencement à des inter-agencements, sans qu’il y ait besoin de quitter le territoire, ni de sortir des agencements pour épouser le Cosmos. Un territoire est toujours en voie de déterritorialisation, au moins potentielle, en voie de passage à d’autres agencements, quitte à ce que l’autre agencement opère une reterritorialisation (quelque chose qui « vaut » le chez-soi)... Nous avons vu que le territoire se constituait sur une marge de décodage affectant le milieu ; nous voyons qu’une marge de déterritorialisation affecte le territoire en lui-même. C’est une série de décrochages. Le territoire n’est pas séparable de certains coefficients de déterritorialisation, évaluables dans chaque cas, faisant varier les rapports de chaque fonction territorialisée avec le territoire, mais aussi les rapports du territoire avec chaque agencement déterritorialisé. Et c’est la même « chose » qui apparaît ici comme fonction territorialisée, prise dans l’intra-agencement, et là-bas comme agencement autonome ou déterritorialisé, inter-agencement.

C’est pourquoi une classification des ritournelles pourrait se présenter ainsi : 1) les ritournelles territoriales, qui cherchent, marquent, agencent un territoire ; 2) les ritournelles de fonctions territorialisées, qui prennent une fonction spéciale dans l’agencement (la Berceuse qui territorialise le sommeil et l’enfant, l’Amoureuse qui territorialise la sexualité et l’aimé, la Professionnelle qui territorialise le métier et les travaux, la Marchande qui territorialise la distribution et les produits...) ; 3) les mêmes, en tant qu’elles marquent maintenant de nouveaux agencements, qu’elles passent à de nouveaux agencements, par déterritorialisation-reterritorialisation (les comptines seraient un cas très compliqué : ce sont des ritournelles territoriales, qu’on ne chante pas de la même manière d’un quartier à l’autre, parfois d’une rue à l’autre ; elles distribuent des rôles et des fonctions de jeu dans l’agencement territorial ; mais aussi elles font passer le territoire dans l’agencement de jeu qui tend lui-même à devenir autonome23) ; 4) les ritournelles qui ramassent ou rassemblent les forces, soit au sein du territoire, soit pour aller au-dehors (ce sont des ritournelles d’affrontement, ou de départ, qui engagent parfois un mouvement de déterritorialisation absolue, « Adieu, je pars sans détourner les yeux ». À l’infini, ces ritournelles doivent rejoindre les chansons de Molécules, les vagissements de nouveau-nés des Éléments fondamentaux, comme dit Millikan. Elles cessent d’être terrestres pour devenir cosmiques : quand le Nome religieux s’épanouit et se dissout dans un Cosmos panthéiste moléculaire ; quand le chant des oiseaux fait place aux combinaisons de l’eau, du vent, des nuages et des brouillards. « Dehors le vent, la pluie... » Le Cosmos comme immense ritournelle déterritorialisée).

Le problème de la consistance concerne bien la manière dont tiennent ensemble les composantes d’un agencement territorial. Mais il concerne aussi la manière dont des agencements différents tiennent, avec composantes de passage et de relais. Il se peut même que la consistance ne trouve la totalité de ses conditions que sur un plan proprement cosmique, où tous les disparates et les hétérogènes sont convoqués. Cependant, chaque fois que des hétérogènes tiennent ensemble dans un agencement ou dans des inter-agencements, un problème de consistance se pose déjà, en termes de coexistence ou de succession, et les deux à la fois. Même dans un agencement territorial, c’est peut-être la composante la plus déterritorialisée, le vecteur déterritorialisant, ainsi la ritournelle, qui assure la consistance du territoire. Si nous posons la question générale « Qu’est-ce qui fait tenir ensemble ? », il semble que la réponse la plus claire, la plus facile, soit donnée par un modèle arborescent, centralisé, hiérarchisé, linéaire, formalisant. Par exemple, le schéma de Tinbergen, qui montre un enchaînement codé de formes spatio-temporelles dans le système nerveux central : un centre supérieur fonctionnel entre automatiquement en acte et déclenche un comportement d’appétence, à la recherche de stimuli spécifiques (centre de migration) ; par l’intermédiaire du stimulus, un second centre jusque-là inhibé se trouve libéré, qui déclenche un nouveau comportement d’appétence (centre de territoire) ; puis d’autres centres subordonnés, de combat, de nidification, de cour..., jusqu’aux stimuli qui déclenchent les actes d’exécution correspondants24. Une telle représentation toutefois est construite sur des binarités trop simples : inhibition-déclenchement, inné-acquis, etc. Les éthologues ont un grand avantage sur les ethnologues : ils ne sont pas tombés dans le danger structural qui divise un « terrain » en formes de parenté, de politique, d’économie, de mythe, etc. Les éthologues ont gardé l’intégralité d’un certain « terrain » non divisé. Mais, à force de l’orienter quand même avec des axes d’inhibition-déclenchement, d’inné-acquis, ils risquent de réintroduire des âmes ou des centres en chaque lieu et à chaque étape des enchaînements. C’est pourquoi même les auteurs qui insistent beaucoup sur le rôle du périphérique et de l’acquis au niveau des stimuli de déclenchement ne renversent pas vraiment le schéma linéaire arborescent, même s’ils inversent le sens des flèches.

Il nous semble plus important de souligner un certain nombre de facteurs aptes à suggérer un tout autre schéma, en faveur d’un fonctionnement rhizomatique et non plus arbrifié, qui ne passerait plus par ces dualismes. En premier lieu, ce qu’on appelle un centre fonctionnel met en jeu, non pas une localisation, mais la répartition de toute une population de neurones sélectionnés dans l’ensemble du système nerveux central, comme dans un « réseau de cablage ». Dès lors, dans l’ensemble de ce système considéré pour lui-même (expériences où les voies afférentes sont sectionnées), on parlera moins de l’automatisme d’un centre supérieur que de coordination entre centres, et de groupements cellulaires ou de populations moléculaires opérant ces couplages : il n’y a pas une forme ou une bonne structure qui s’impose, ni du dehors ni par en haut, mais plutôt une articulation par le dedans, comme si des molécules oscillantes, des oscillateurs, passaient d’un centre hétérogène à l’autre, même pour assurer la dominance de l’un25. Ce qui exclut évidemment la relation linéaire d’un centre à l’autre, au profit de paquets de relations pilotés par les molécules : l’interaction, la coordination, peut être positive ou négative (déclenchement ou inhibition), jamais elle n’est directe comme dans une relation linéaire ou une réaction chimique, elle se fait toujours entre des molécules à deux têtes au moins, et chaque centre séparément26.

Il y a là toute une « machinique » biologique-comportementale, tout un engineering moléculaire qui doit nous faire mieux comprendre la nature des problèmes de consistance. Le philosophe Eugène Dupréel avait proposé une théorie de la consolidation ; il montrait que la vie n’allait pas d’un centre à une extériorité, mais d’un extérieur à un intérieur, ou plutôt d’un ensemble flou ou discret à sa consolidation. Or celle-ci implique trois choses : qu’il y ait non pas un commencement d’où dériverait une suite linéaire, mais des densifications, des intensifications, des renforcements, des injections, des truffages, comme autant d’actes intercalaires (« il n’y a de croissance que par intercalation »). En second lieu, et ce n’est pas le contraire, il faut qu’il y ait aménagement d’intervalles, répartition d’inégalités, au point que, pour consolider, il faut parfois faire un trou. En troisième lieu, superposition de rythmes disparates, articulation par le dedans d’une inter-rythmicité, sans imposition de mesure ou de cadence27. La consolidation ne se contente pas de venir après, elle est créatrice. C’est que le commencement ne commence qu’entre deux, intermezzo. La consistance est précisément la consolidation, l’acte qui produit le consolidé, de succession comme de coexistence, avec les trois facteurs : intercales, intervalles et superpositions-articulations. L’architecture en témoigne, comme art de la demeure et du territoire : s’il y a des consolidations par-après, il y en a aussi qui sont parties constituantes de l’ensemble, du type clef de voûte. Mais, plus récemment, des matières comme le béton armé ont donné à l’ensemble architectural la possibilité de se dégager des modèles arborescents, qui procédaient par piliers-arbres, poutres-branches, voûte-feuillage. Non seulement le béton est une matière hétérogène dont le degré de consistance varie avec les éléments de mélange, mais le fer y est intercalé suivant un rythme, bien plus, il forme dans les surfaces auto-porteuses un personnage rythmique complexe, où les « tiges » ont des sections différentes et des intervalles variables d’après l’intensité et la direction de la force à capter (armature et non structure). C’est en ce sens aussi que l’œuvre musicale ou littéraire a une architecture : « saturer l’atome », disait Virginia Woolf ; ou bien, selon Henry James, il faut « commencer loin, aussi loin que possible », et procéder par « blocs de matière travaillée ». Il ne s’agit plus d’imposer une forme à une matière, mais d’élaborer un matériau de plus en plus riche, de plus en plus consistant, apte dès lors à capter des forces de plus en plus intenses. Ce qui rend un matériau de plus en plus riche, c’est ce qui fait tenir ensemble des hétérogènes, sans qu’ils cessent d’être hétérogènes ; ce qui fait tenir ainsi, ce sont des oscillateurs, des synthétiseurs intercalaires à deux têtes au moins ; ce sont des analyseurs d’intervalles ; ce sont des synchroniseurs de rythmes (le mot « synchroniseur » est ambigu, puisque ces synchroniseurs moléculaires ne procèdent pas par mesure égalisante ou homogénéisante, et opèrent du dedans, entre deux rythmes). La consolidation n’est-elle pas le nom terrestre de la consistance ? L’agencement territorial est un consolidé de milieu, un consolidé d’espace-temps, de coexistence et de succession. Et la ritournelle opère avec les trois facteurs.

Mais il faut que les matières d’expression présentent elles-mêmes des caractères qui rendent possible une telle prise de consistance. Nous avons vu à cet égard leur aptitude à entrer dans des rapports internes qui forment des motifs et des contre-points : les marques territorialisantes deviennent des motifs ou contre-points territoriaux, les signatures et pancartes font un « style ». C’étaient les éléments d’un ensemble flou, ou discret ; mais elles se consolident, prennent de la consistance. C’est dans cette mesure aussi qu’elles ont des effets, comme réorganiser les fonctions et rassembler les forces. Pour mieux saisir le mécanisme d’une telle aptitude, on peut se fixer certaines conditions d’homogénéité et considérer d’abord des marques ou matières d’une même sorte : par exemple, un ensemble de marques sonores, le chant d’un oiseau. Le chant du Pinson a normalement trois phrases distinctes : la première, de quatre à quatorze notes, en crescendo et diminution de fréquence ; la seconde, de deux à huit notes, de fréquence constante plus basse que précédemment ; la troisième, qui se termine sur une « fioriture » ou un « ornement » complexe. Or, du point de vue de l’acquisition, ce plein-chant (full song) est précédé par un sous-chant (sub-song) qui, dans les conditions normales, implique bien une possession de la tonalité générale, de la durée d’ensemble, et du contenu des strophes, et même une tendance à terminer sur une note plus haute28. Mais l’organisation en trois strophes, l’ordre de succession de ces strophes, le détail de l’ornement ne sont pas donnés ; on dirait précisément que ce qui manque, ce sont les articulations du dedans, les intervalles, les notes intercalaires, tout ce qui fait motif et contre-point. La distinction du sous-chant et du plein-chant pourrait alors être présentée ainsi : le sous-chant comme marque ou pancarte, le plein-chant comme style ou motif, et l’aptitude à passer de l’un à l’autre, l’aptitude de l’un à se consolider dans l’autre. Il va de soi notamment que l’isolation artificielle aura des effets très différents suivant qu’elle survient avant ou après l’acquisition des composantes du sous-chant.

Mais, ce qui nous occupe pour le moment, c’est plutôt de savoir ce qui se passe lorsque ces composantes se sont effectivement développées en motifs et contre-points de plein-chant. Alors, nous sortons nécessairement des conditions d’homogénéité qualitative que nous nous étions données. Car, tant qu’on en reste à des marques, les marques d’un genre coexistent avec celles d’un autre genre, sans plus : des sons coexistent avec des couleurs, avec des gestes, des silhouettes du même animal ; ou bien les sons de telle espèce coexistent avec les sons d’autres espèces, parfois très différentes mais localement voisines. Or, l’organisation de marques qualifiées en motifs et contre-points va nécessairement entraîner une prise de consistance, ou une capture de marques d’une autre qualité, un branchement mutuel de sons-couleurs-gestes, ou bien de sons d’espèces animales différentes..., etc. La consistance se fait nécessairement d’hétérogène à hétérogène : non pas parce qu’il y aurait naissance d’une différenciation, mais parce que les hétérogènes qui se contentaient de coexister ou de se succéder sont maintenant pris les uns dans les autres, par la « consolidation » de leur coexistence et de leur succession. C’est que les intervalles, les intercalaires et les articulations, constitutifs des motifs et contre-points dans l’ordre d’une qualité expressive, enveloppent aussi d’autres qualités d’un autre ordre, ou bien des qualités du même ordre, mais d’un autre sexe ou même d’une autre espèce animale. Une couleur va « répondre » à un son. Il n’y a pas motifs et contre-points d’une qualité, personnages rythmiques et paysages mélodiques dans tel ordre, sans constitution d’un véritable opéra machinique qui réunit les ordres, les espèces et les qualités hétérogènes. Ce que nous appelons machinique, c’est précisément cette synthèse d’hétérogènes en tant que telle. En tant que ces hétérogènes sont des matières d’expression, nous disons que leur synthèse elle-même, leur consistance ou leur capture, forme un « énoncé », une « énonciation » proprement machinique. Les rapports variés dans lesquels entrent une couleur, un son, un geste, un mouvement, une position, dans une même espèce et dans des espèces diverses, forment autant d’énonciations machiniques.

Revenons au Scenopoïetes, l’oiseau magique ou d’opéra. Il n’a pas de vives couleurs (comme s’il y avait inhibition). Mais son chant, sa ritournelle, s’entend de très loin (est-ce une compensation, ou au contraire le facteur primaire ?) Il chante sur son bâton à chanter (singing stick), liane ou rameau, juste au-dessus de la scène qu’il a préparée (display ground), marquée par les feuilles coupées et retournées qui font contraste avec la terre. En même temps qu’il chante, il découvre la racine jaune de certaines plumes sous son bec : il se rend visible en même temps que sonore. Son chant forme un motif complexe et varié, tissé de ses notes propres, et de celles d’autres oiseaux qu’il imite dans les intervalles29. Se forme donc un consolidé qui « consiste » en sons spécifiques, sons d’autres espèces, teinte des feuilles, couleur de gorge : l’énoncé machinique ou l’agencement d’énonciation du Scenopoïetes. Nombreux sont les oiseaux qui « imitent » le chant des autres. Mais il n’est pas sûr que l’imitation soit un bon concept pour des phénomènes qui varient d’après l’agencement dans lequel ils entrent. Le sub-song contient des éléments qui peuvent entrer dans des organisations rythmiques et mélodiques distinctes de celles de l’espèce considérée, et fournir ainsi dans le plein-chant de véritables notes étrangères ou ajoutées. Si certains oiseaux comme le pinson paraissent réfractaires à l’imitation, c’est dans la mesure où les sons étrangers qui surviennent éventuellement dans leur sub-song sont éliminés de la consistance du plein-chant. Au contraire, dans les cas où des phrases ajoutées se trouvent prises dans le plein-chant, ce peut être parce qu’il y a un agencement inter-spécifique du type parasitisme, mais aussi parce que l’agencement de l’oiseau effectue lui-même les contre-points de sa mélodie. Thorpe n’a pas tort de dire qu’il y a là un problème d’occupation de fréquences, comme dans les radios (aspect sonore de la territorialité)30. Il s’agit moins d’imiter un chant que d’occuper des fréquences correspondantes ; car il peut être avantageux tantôt de s’en tenir à une zone très déterminée, quand les contre-points sont assurés d’ailleurs, tantôt au contraire d’élargir ou d’approfondir la zone pour assurer soi-même les contre-points et inventer les accords qui resteraient diffus, comme dans la Rain-forest, où l’on rencontre précisément le plus grand nombre d’oiseaux « imitateurs ».

Du point de vue de la consistance, les matières d’expression ne doivent pas être rapportées seulement à leur aptitude à former des motifs et contre-points, mais aux inhibiteurs et aux déclencheurs qui agissent sur elles, et aux mécanismes d’innéité ou d’apprentissage, d’héréditaire ou d’acquis qui les modulent. Seulement, le tort de l’ethologie est d’en rester à une répartition binaire de ces facteurs, même et surtout quand on affirme la nécessité de tenir compte des deux à la fois, et de les mélanger à tous les niveaux d’un « arbre de comportements ». Il faudrait plutôt partir d’une notion positive apte à rendre compte du caractère très particulier que prennent l’inné et l’acquis dans un rhizome, et qui serait comme la raison de leur mélange. Ce n’est pas en termes de comportement qu’on la trouvera, mais en termes d’agencement. Certains auteurs mettent l’accent sur des déroulements autonomes encodés dans des centres (innéité) ; d’autres sur des enchaînements acquis régulés par sensations périphériques (apprentissage). Mais déjà Raymond Ruyer montrait que l’animal était plutôt en proie à des « rythmes musicaux », à des « thèmes rythmiques et mélodiques » qui ne s’expliquent ni par l’encodage d’un disque de phonographe enregistré, ni par les mouvements d’exécution qui les effectuent et les adaptent aux circonstances31. Ce serait même le contraire : les thèmes rythmiques ou mélodiques précèdent leur exécution et leur enregistrement. Il y aurait d’abord consistance d’une ritournelle, d’un petit air, soit sous forme de mélodie mnémique qui n’aurait pas besoin d’être inscrite localement dans un centre, soit sous forme de motif vague qui n’aurait pas besoin d’être déjà pulsé ou stimulé. Une notion poétique et musicale comme celle du Natal – dans le lied, ou bien chez Hölderlin ou encore chez Thomas Hardy – nous apprendrait peut-être plus que les catégories un peu fades et embrouillées d’inné ou d’acquis. Car, dès qu’il y a agencement territorial, on peut dire que l’inné prend une figure très particulière, puisqu’il est inséparable d’un mouvement de décodage, puisqu’il passe en marge du code, contrairement à l’inné du milieu intérieur ; et l’acquisition prend aussi une figure très particulière, puisqu’elle est territorialisée, c’est-à-dire réglée sur des matières d’expression, non plus sur des stimuli du milieu extérieur. Le natal, c’est précisément l’inné, mais l’inné décodé, et c’est précisément l’acquis, mais l’acquis territorialisé. Le natal, c’est cette nouvelle figure que l’inné et l’acquis prennent dans l’agencement territorial. D’où l’affect propre au natal, tel qu’on l’entend dans le lied, d’être toujours perdu, ou retrouvé, ou de tendre vers la patrie inconnue. Dans le natal, l’inné tend à se déplacer : comme dit Ruyer, il est en quelque sorte plus en avant, en aval de l’acte ; il concerne moins l’acte ou le comportement que les matières d’expression même, la perception qui les discerne, les sélectionne, le geste qui les érige, ou qui les constitue par lui-même (c’est pourquoi il y a des « périodes critiques » où l’animal valorise un objet ou une situation, « s’imprègne » d’une matière d’expression, bien avant d’être capable d’exécuter le comportement correspondant). Ce n’est pas dire pourtant que le comportement soit livré aux hasards de l’apprentissage ; car il est prédéterminé par ce déplacement, et trouve dans sa propre territorialisation des règles d’agencement. Le natal consiste donc en un décodage de l’innéité et une territorialisation de l’apprentissage, l’un sur l’autre, l’un avec l’autre. Il y a une consistance du natal qui ne s’explique pas par un mélange d’inné et d’acquis, puisqu’il rend compte au contraire de ces mélanges au sein de l’agencement territorial et des inter-agencements. Bref, c’est la notion de comportement qui se révèle insuffisante, trop linéaire par rapport à celle d’agencement. Le natal va de ce qui se passe dans l’intra-agencement jusqu’au centre qui se projette au-dehors, il parcourt les inter-agencements, il va jusqu’aux portes du Cosmos.

C’est que l’agencement territorial n’est pas séparable des lignes ou coefficients de déterritorialisation, des passages et des relais vers d’autres agencements. On a souvent étudié l’influence de conditions artificielles sur le chant des oiseaux ; mais les résultats varient d’une part avec les espèces, d’autre part avec le genre et le moment des artifices. Beaucoup d’oiseaux sont perméables au chant d’autres oiseaux qu’on leur fait entendre pendant la période critique, et reproduisent ensuite ces chants étrangers. Toutefois, le pinson semble beaucoup plus voué à ses propres matières d’expression, et, même exposé à des sons synthétiques, garde un sens inné de sa propre tonalité. Tout dépend aussi du moment où l’on isole les oiseaux, après ou avant la période critique ; car dans le premier cas, les pinsons développent un chant presque normal, tandis que, dans le second, les sujets du groupe isolé, qui ne peuvent que s’entendre les uns les autres, développent un chant aberrant, non spécifique, et pourtant commun au groupe (cf. Thorpe). C’est que, de toute façon, il faut tenir compte des effets de la déterritorialisation, de la dénatalisation, sur telle espèce et à tel moment. Chaque fois qu’un agencement territorial est pris dans un mouvement qui le déterritorialise (dans des conditions dites naturelles, ou au contraire artificielles), on dirait que se déclenche une machine. C’est même la différence que nous voudrions proposer entre machine et agencement : une machine est comme un ensemble de pointes qui s’insèrent dans l’agencement en voie de déterritorialisation, pour en tracer les variations et mutations. Car il n’y a pas d’effets mécaniques ; les effets sont toujours machiniques, c’est-à-dire dépendent d’une machine en prise sur l’agencement, et libérée par la déterritorialisation. Ce que nous appelons énoncés machiniques, ce sont ces effets de machine qui définissent la consistance où entrent les matières d’expression. De tels effets peuvent être très divers, mais ne sont jamais symboliques ou imaginaires, ils ont toujours une valeur réelle de passage et de relais.

En règle générale, une machine se branche sur l’agencement territorial spécifique, et l’ouvre sur d’autres agencements, le fait passer par les inter-agencements de la même espèce : par exemple, l’agencement territorial d’une espèce d’oiseau s’ouvre sur ses inter-agencements de cour ou de grégarité, en direction du partenaire ou du « socius ». Mais la machine peut également ouvrir l’agencement territorial d’une espèce sur des agencements inter-spécifiques, comme dans le cas des oiseaux qui prennent des chants étrangers, et à plus forte raison dans les cas de parasitisme32. Ou encore, la machine peut déborder tout agencement pour produire une ouverture sur le Cosmos. Ou bien, inversement, au lieu d’ouvrir l’agencement déterritorialisé sur autre chose, elle peut produire un effet de fermeture, comme si l’ensemble tombait et tournait dans une sorte de trou noir : c’est ce qui se produit dans des conditions de déterritorialisation précoce et brutale, et lorsque les voies spécifiques, inter-spécifiques et cosmiques se trouvent barrées ; la machine produit alors des effets « individuels » de groupe, tournant en rond, comme dans le cas des pinsons précocement isolés, dont le chant appauvri, simplifié, n’exprime plus que la résonance du trou noir où ils sont pris. Il est important de retrouver ici cette fonction « trou noir », parce qu’elle est capable de faire mieux comprendre les phénomènes d’inhibition, et de rompre à son tour avec un dualisme trop strict inhibiteur-déclencheur. En effet, les trous noirs font partie des agencements non moins que les lignes de déterritorialisation : nous avons vu précédemment, qu’un inter-agencement pouvait comporter des lignes d’appauvrissement et de fixation, qui conduisent à un trou noir, quitte à être relayée par une ligne de déterritorialisation plus riche ou positive (ainsi la composante « brin d’herbe », chez les Pinsons d’Australie, tombe dans un trou noir, et se fait relayer par la composante « ritournelle »33). Ainsi le trou noir est un effet de machine dans les agencements, qui est dans un rapport complexe avec les autres effets. Il peut arriver que des processus innovateurs aient besoin, pour se déclencher, de tomber dans un trou noir qui fait catastrophe ; des stases d’inhibition s’associent à des déclenchements de comportements-carrefours. En revanche, quand les trous noirs résonnent ensemble, ou que les inhibitions se conjuguent, se font écho, on assiste à une fermeture de l’agencement, comme déterritorialisé dans le vide, au lieu d’une ouverture en consistance : ainsi pour ces groupes isolés de jeunes pinsons. Les machines sont toujours des clefs singulières qui ouvrent ou qui referment un agencement, un territoire. Bien plus, il ne suffit pas de faire intervenir la machine dans un agencement territorial donné ; elle intervient déjà dans l’émergence des matières d’expression, c’est-à-dire dans la constitution de cet agencement, et dans les vecteurs de déterritorialisation qui le travaillent aussitôt.

La consistance des matières d’expression renvoie donc d’une part à leur aptitude à former des thèmes rythmiques et mélodiques, d’autre part à la puissance du natal. Et il y a enfin un autre aspect, qui est leur rapport très spécial avec le moléculaire (la machine nous met justement sur cette voie). Les mots mêmes « matières d’expression » impliquent que l’expression ait avec la matière un rapport original. Au fur et à mesure qu’elles prennent consistance, les matières d’expression constituent des sémiotiques ; mais les composantes sémiotiques ne sont pas séparables de composantes matérielles, et sont singulièrement en prise sur des niveaux moléculaires. Toute la question est donc de savoir si le rapport molaire-moléculaire ne prend pas ici une figure nouvelle. En effet, on a pu distinguer en général des combinaisons « molaire-moléculaire » qui varient beaucoup d’après la direction suivie. En premier lieu : les phénomènes individuels de l’atome peuvent entrer dans des accumulations statistiques ou probabilitaires qui tendent à effacer leur individualité, déjà dans la molécule, puis dans l’ensemble molaire ; mais ils peuvent aussi se compliquer d’interactions, et garder leur individualité au sein de la molécule, puis de la macro-molécule, etc., en composant des communications directes d’individus de différents ordres34. En second lieu : on voit bien que la différence n’est pas entre individuel et statistique ; en fait, il s’agit toujours de populations, la statistique porte sur des phénomènes individuels, tout comme l’individualité anti-statistique n’opère que par populations moléculaires ; la différence est entre deux mouvements de groupe, comme dans l’équation de l’Alembert, où un groupe tend vers des états de plus en plus probables, homogènes et équilibrés (onde divergente et potentiel retardé), mais l’autre groupe vers des états de concentration moins probables (onde convergente et potentiel anticipé)35. En troisième lieu : les forces internes intramoléculaires, qui confèrent à un ensemble sa forme molaire, peuvent être de deux types, ou bien relations localisables, linéaires, mécaniques, arborescentes, covalentes, soumises aux conditions chimiques d’action et de réaction, de réactions enchaînées, ou bien liaisons non localisables, surlinéaires, machiniques et non mécaniques, non covalentes, indirectes, opérant par discernement ou discrimination stéréospécifique plutôt que par enchaînement36.