Mette Ivers

Entretien avec Agnès Spiquel-Courdille

Mette Ivers a rencontré Camus en 1957 ; pendant trois ans, ils ont vécu un grand amour. Après la disparition de Camus, elle a longtemps choisi l’anonymat et la discrétion. Elle a cependant accepté en 1994 un début de mise en lumière par Olivier Todd dans sa biographie de Camus, mais toujours sous le couvert de l’anonymat. Le temps a encore passé et il lui semble maintenant impossible de ne pas parler ouvertement de celui qui a tant compté pour elle. Pour cette publication exceptionnelle de l’Herne, qui considère Camus sous les angles les plus variés, Mi nous donne sa vision de l’homme et de l’artiste.

Agnès Spiquel-Courdille : Comment caractériseriez-vous Camus, l’homme ? Quelle était, selon vous, sa qualité principale ?

Mette Ivers : C’est vraiment difficile à dire. Peut-être d’avoir su être un grand artiste et en même temps de s’être confronté aux problèmes de son époque. Il a refusé la tour d’ivoire. Son étonnante lucidité, sa sensibilité pénétrante lui ont permis de démasquer les supercheries totalitaires qui grisaient ses contemporains, ce qui lui a coûté cher en solitude et en attaques incessantes.

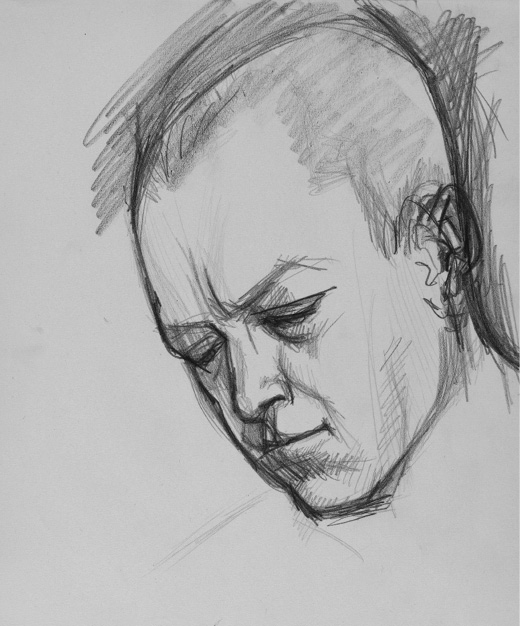

Ce qui me frappait chez Albert, c’était son expression de bonté et de bienveillance. Mais il avait tant d’autres facettes. Il pouvait aussi être sombre et renfermé. On voit le plus souvent en lui l’homme solaire, le Méditerranéen. Il me semble qu’Albert avait aussi un côté profondément lunaire. Il émanait parfois de lui comme une étrange atmosphère nocturne, faite de silence, d’absence, de solitude lointaine et froide. Il était là et en même temps très loin, comme une sorte d’oiseau de nuit un peu inquiétant.

Albert avait également une grande capacité de dérision et d’ironie qui dérivait souvent, quand on était ensemble, en plaisanterie et en drôlerie.

C’était un homme extrêmement complexe et original. Il était énergique, rêveur, précis, passionné, taciturne, malicieux, secret, moqueur, tragique, théâtral, simple, généreux, glacial, angoissé et gai…

A. S.-C. : La première fois que vous l’avez abordé, vous avez été impressionnée par…

M. I. : C’est lui qui m’a abordée. J’étais au Flore ; il était à l’autre bout de la salle avec Albert Cossery et Pierre Bénichou ; il a délégué Bénichou pour m’inviter à leur table.

Je l’avais déjà vu en photo je ne sais plus dans quel journal, je savais très bien que c’était lui. Bien sûr, j’étais impressionnée car je l’admirais. D’ailleurs sa stature m’a assez longtemps empêchée de croire qu’il puisse réellement s’intéresser à moi. Il faut dire que je n’avais pas encore 24 ans quand je l’ai rencontré, il avait 20 ans de plus, ce qui aggravait son prestige… Ce jour-là au Flore, je l’ai trouvé très séduisant, il a su me mettre à l’aise, il était charmant, et tout en étant extrêmement naturel, très aristocratique.

A. S.-C. : Par quoi passait ce côté aristocratique ?

M. I. : Je ne sais pas, c’est difficile à définir. C’était d’abord son visage dessiné avec beaucoup de pureté, la ligne du nez, des pommettes, de la bouche – et puis son regard,

son maintien. Je pense que cela venait aussi de sa manière de bouger, de ses attitudes, sa façon de s’accouder à un meuble, d’ouvrir un livre. Tout un ensemble de choses.

A. S.-C. : Pour revenir à ses œuvres, vous les aviez lues en français ?

M. I. : Bien sûr ! Vous savez, le danois, je ne le parle pas très bien. Le français est ma langue natale, pour ne pas dire maternelle, car ma mère parlait bien le français quoique avec un léger accent danois, et mon père parlait un français impeccable. Je suis née en France, j’ai fait toutes mes études en France, à part les Beaux-Arts que j’ai pratiqués pendant un semestre à Copenhague. Curieusement, c’est là-bas que j’ai découvert les livres d’Albert Camus grâce à une merveilleuse bibliothèque municipale, comme il peut y en avoir au Danemark, tout en bois blond et riche d’un énorme département de littérature française. J’en étais apparemment la seule lectrice, je ramenais chez moi des piles de livres magnifiquement reliés et tout neufs. C’est ainsi que j’ai pu me plonger dans les œuvres, en version originale, de tous les auteurs français très en vogue à l’époque où figuraient en première ligne : Camus, Sartre, Gide, Anouilh, Montherlant, Roger Martin du Gard, Alain-Fournier, Mauriac, Colette, Marcel Aymé, Raymond Queneau, Bernanos, Proust, Paul Valéry, etc. J’avais 18 ans au moment de ces copieuses lectures.

A. S.-C. : Et vous vous souvenez de l’impression que vous avaient faite les œuvres avant que vous ne connaissiez Camus ?

M. I. : J’ai tout de suite été frappée, en lisant ses romans et ses nouvelles, par sa perception extrêmement fine du réel, de toutes les choses que l’on regarde mal ou très distraitement – mais lui n’était pas distrait, au contraire il savait les faire revivre avec une acuité extraordinaire, et chose étonnante, en peu de phrases, dans un style à la fois très évocateur et dépouillé. Cette densité est frappante dans L’Étranger. Et puis, autre charme, je devinais en filigrane dans tous les romans d’Albert, même les plus tragiques, comme un sourire sarcastique qui accentue à certains moments l’ambiguïté du récit. Cette distanciation m’a beaucoup séduite dès mes premières lectures. Mais j’aimais aussi les grands élans lyriques dégagés de toute ironie qui font la trame de toute son œuvre.

A. S.-C. : Et quand vous avez connu Camus, vous avez retrouvé cette drôlerie dans l’homme ?

M. I. : Oui, Albert pouvait être très drôle. Au moment de notre rencontre, son humour était tempéré par le sérieux du séducteur… mais il aimait beaucoup plaisanter. Il avait l’air grave, au même moment, je lisais comme un sourire caché dans son regard. Il m’a souvent fait beaucoup rire, ce qui peut surprendre. On voit évidemment surtout en lui le penseur tragique.

Parfois il se sentait obligé à une certaine solennité. Il y a deux ans j’ai revu un petit film où il parle du théâtre [Gros Plan]. Là je ne l’ai pas trouvé bon du tout. Dans la vie il était la simplicité même, mais ce jour-là devant la caméra il a cru nécessaire d’être théâtral pour exprimer ses idées. Ce n’était vraiment pas son style qui était toujours dénué de toute forme d’affectation.

A. S.-C. : Si on peut continuer sur l’écrivain, il était en train d’écrire Le Premier Homme quand vous l’avez rencontré. Est-ce qu’il vous parlait de son roman ? Comment vous parlait-il de son activité d’écrivain ?

M. I. : Il m’en parlait tout spécialement lorsqu’il était loin et qu’il m’écrivait. À ce moment-là il s’attardait sur le sujet puisque c’était l’essentiel, le cœur le plus vivant de ses activités qu’il soit à Lourmarin, à Paris ou ailleurs. En 1957, pendant l’été, il s’était installé à Cordes pour travailler ; il peinait douloureusement sur son livre, il se plaignait de sécheresse, d’insensibilité, d’une sorte de « pétrification intérieure » qui lui donnaient même envie de renoncer définitivement à l’écriture. Découragé, il avait finalement quitté Cordes pour Paris dans l’espoir de mieux y travailler, mais en vain, il était toujours en butte à la même stérilité et à la même angoisse, qui l’ont paralysé pendant au moins un an encore.

Sinon, quand on se voyait, il me parlait de temps à autre de son livre, il m’a lu une fois tout le début du Premier Homme, le voyage en carriole et l’accouchement, et un autre passage plus tard. Mais cela allait sans dire qu’il travaillait à son livre, c’était son obsession constante.

Et puis est arrivé le prix Nobel qui l’a complètement écrasé et déstabilisé. Ses difficultés d’écriture ont duré, me semble-t-il, jusqu’au début 1959 où il a senti poindre le début d’une maîtrise de cette énorme masse orchestrale qu’il tentait de mettre en ordre et de rendre harmonieuse.

A. S.-C. : Et quand vous avez lu beaucoup plus tard, en 1994, Le Premier Homme, qu’avez-vous pensé de cette œuvre dont vous avez été témoin de la gestation ?

M. I. : J’ai adoré Le Premier Homme. J’y ai trouvé une liberté, une vérité, une richesse de vie exprimées dans un foisonnement extraordinaire auquel Albert ne s’était auparavant pas laissé aller avec une telle ampleur dans ses autres livres. Albert était avant tout un grand poète, me semble-t-il.

A. S.-C. : Il est poète par son regard sur le monde avant de l’être par son style ?

M. I. : Je ne suis pas une spécialiste. Je pense qu’il était poète jusqu’à la moelle des os, et sa force poétique était telle qu’elle devait trouver sa forme.

A. S.-C. : Vous-même, vous êtes dessinatrice et peintre ; vous dessiniez déjà beaucoup quand vous l’avez rencontré. Comment parliez-vous d’art entre vous, au-delà de son travail propre ?

M. I. : Nous en parlions beaucoup mais de façon indirecte : à propos de nos lectures, de la musique que nous écoutions, des tableaux et des films que nous aimions ou de ses soucis de mise en scène. En ce qui concerne le labeur artistique proprement dit, c’était assez bref. Nous ne nous attardions pas sur les problèmes techniques. Tu as travaillé ? Tu es contente ? Et toi, est-ce que tu avances ? Ça s’arrêtait généralement là. C’est plutôt dans nos lettres qu’on se parlait de l’insatisfaction ou de la joie dans notre travail. Je lui disais : c’est épouvantable, je n’arrive pas à peindre ; il me disait : mais ça fait plusieurs semaines que tu t’es arrêtée, c’est normal. Car il était bon, il m’encourageait beaucoup, il cherchait à me venir en aide. L’indigence de l’éducation artistique, danoise ou française, était totale, déjà en ce temps-là. C’est ainsi qu’il m’a présentée à Balthus à qui je rêvais de demander quelques conseils techniques. L’épisode est drôle. Nous nous trouvions boulevard Saint-Germain sur le trottoir, un peu après le Flore. Balthus était là, Albert lui avait donné rendez-vous, j’avais sous le bras deux petites toiles. Je les ai montrées à Balthus ; d’abord le portrait de deux jeunes filles, dont il n’a rien dit ; ensuite un petit paysage qu’il a commenté d’un : ça, ce n’est pas mal. Que Balthus m’ait dit que ce n’était « pas mal », j’étais déjà contente, mais je n’ai pas eu droit aux conseils techniques ; « je ne donne pas de leçons », a-t-il dit à Albert…

A. S.-C. : Vous avez rencontré beaucoup de ses amis, de ses connaissances, de cet univers parisien ? Ou plutôt non, comme c’est une période où il n’aimait pas cet univers…

M. I. : Nous vivions en vase clos, complètement. Quand je ne le voyais pas, j’étais très solitaire. La peinture est un travail solitaire. Comme l’écriture. Mais lui, en plus de l’écriture, il avait des obligations écrasantes dont je me demande encore comment il pouvait arriver à les assumer, il était harcelé, sollicité, entouré, pourchassé, il y avait son livre, et puis il y avait le théâtre, l’édition, la presse, les autographes, les témoignages, la correspondance, la famille, les amis, les amours, les questions politiques, l’Algérie, et j’en oublie. Sa célébrité littéraire et ses prises de position politiques en avaient fait un homme public constamment sommé de donner son avis.

Moi, j’avais une amie de cœur à Paris, quelques relations superficielles que je voyais peu, et c’est tout. J’étais donc plutôt solitaire. Je vivais pour lui et pour la peinture, un très beau programme, je dois dire.

A. S.-C. : N’y a-t-il pas eu un moment où vous avez émergé de ce huis clos ?

M. I. : Oui, en 1959, et même avant, à l’automne 1958, grâce au bouillonnement théâtral des Possédés. J’assistais à beaucoup de répétitions au Théâtre Antoine. Comme Albert cherchait des acteurs pour Les Possédés, nous allions très souvent au théâtre voir des pièces sans intérêt parce qu’on lui avait parlé d’un acteur qui aurait pu convenir pour l’un des rôles. Cette recherche l’amusait beaucoup. Je pense que la mise en scène des Possédés l’a libéré de l’affreuse angoisse où l’avaient plongé ses difficultés d’écriture et le coup de massue du Nobel. Il était transfiguré. Le bonheur qu’il éprouvait à faire du théâtre a beaucoup contribué à son projet de fonder une compagnie.

C’est en 1959 que j’ai souvent vu les Gallimard (Michel, Janine, Robert et sa femme) en compagnie d’Albert, c’est bien cette année-là que j’ai fait mon apparition dans le monde, si l’on peut dire.

A. S.-C. : Mais à Lourmarin, il avait trouvé un lieu de solitude heureuse.

M. I. : Ah oui ! Quelle bénédiction qu’il ait trouvé cette maison ! Il l’a aménagée très vite pour pouvoir s’y installer très vite. L’acquisition de cette maison lui a donné des ailes. Enfin, pouvoir être seul, au milieu d’une nature dont le climat et la lumière lui rappelaient l’Algérie ; enfin pouvoir se retrouver, se concentrer, en échappant au harcèlement parisien qui l’asphyxiait.

A. S.-C. : Et vous avez un peu voyagé ensemble ?

M. I. : Quand on était à Paris, on allait se promener un peu partout avec sa petite voiture. En 1957, j’ai été au festival d’Angers. L’été on allait se baigner dans les piscines aux alentours de Paris. Il est venu me voir sur la Côte basque où j’étais confinée par des problèmes de famille pendant l’été 1958. Sinon, il y a eu Lourmarin, plusieurs escapades en Bourgogne et dans le Midi. Nous avons également fait un court séjour à Lausanne pour une représentation des Possédés.

A. S.-C. : Maintenant, quelle impression avez-vous de l’ensemble de son œuvre ? Et qu’est-ce que vous conseilleriez à des jeunes gens de lire ?

M. I. : Son œuvre me frappe par sa diversité et son ampleur – il est mort si jeune… Sous quelque forme qu’il s’exprime, drame, récit, roman, nouvelle, essai philosophique ou poétique, sa voix est reconnaissable malgré la variété des thèmes et du style.

Personnellement, je conseillerais son œuvre romanesque à la jeunesse parce que sa pensée y est transposée sous une forme plus accessible ; mais ses essais sont également à conseiller. À mon petit-fils qui va avoir quinze ans, je ferais plutôt lire Le Premier Homme – pour lui faire comprendre ce qu’est la vie d’un enfant soumis à un dénuement extrême et comment malgré tout, grâce à son intelligence, à son élan vital, et à l’aide de M. Germain, il a réussi à échapper à l’avenir étriqué qui lui était promis. Sans M. Germain, on se demande ce qu’Albert serait devenu. Mais il était tellement intelligent, il aurait trouvé…

A. S.-C. : Est-ce qu’il y a des phrases, ou une phrase de son œuvre que vous aimez particulièrement ?

M. I. : Je pense surtout à des phrases de ses lettres qui m’ont aidée à vivre parce qu’elles m’étaient personnellement adressées.

Mais voici une phrase sur l’art : « Faire, seulement faire ; c’est le seul chemin pour créer vraiment. Sinon on rêve et on s’admire dans ce qu’on n’est pas. » Voilà bien son côté réaliste, et son refus du narcissisme ridicule.

Une phrase me fait rire, au dos d’une carte postale représentant Cordes : « Toujours démocrate, j’habite au sommet de la ville. »…

Une autre, lue dans un article et que je cite de (mauvaise) mémoire : « Il n’y a pas d’aspirine qui puisse guérir de la gueule de bois historique. »

Tant de phrases d’Albert me vont droit au cœur :

« Ceux qu’on a admirés, comment ne pas leur être toujours reconnaissant de vous avoir hissé jusqu’à ce plus haut point de l’âme. »

« Il y a seulement de la malchance à n’être pas aimé : il y a du malheur à ne point aimer. »

Mais l’énumération prendrait des pages et des pages.

A. S.-C. : En art en général, partagiez-vous les mêmes goûts ?

M. I. : Un grand trait d’union entre Albert et moi a été la musique. Dès mon adolescence, j’écoutais assidûment Bach, Mozart, Ravel ; Bach surtout que je révère… Albert a élargi mon univers musical, il m’a fait découvrir des merveilles, beaucoup de musique de chambre, les quatuors de Beethoven, les quintettes de Mozart, La Flûte enchantée, Don Juan, bien sûr, et Le Chant de la terre et les Kindertotenlieder de Mahler et leur extraordinaire interprète, Kathleen Ferrier. Ensemble nous avons découvert Alfred Deller dans les opéras de Purcell, nous avons écouté l’Orfeo de Monteverdi. Nous vivions dans un bain de musique, nous communiions dans la musique. Bref nous étions tout à fait à l’unisson ; c’était comme si la musique nous servait de pont ou de passerelle pour nous rejoindre.

A. S.-C. : Et en dehors de la musique ?

M. I. : À côté de la musique, Albert me donnait aussi des conseils de lectures. Il m’a fait découvrir Moby Dick, Lord Jim (et tout Conrad), Faulkner bien sûr, que je n’avais jamais lu, Simone Weil, Proust et beaucoup d’autres, Ortega y Gasset par exemple, Les Pléiades de Gobineau et les nouvelles du même Gobineau, Adolphe de Benjamin Constant, et puis Lermontov, sans oublier ses très chers Dostoïevski et Nietzsche.

A. S.-C. : Il vous a fait lire Simone Weil ?

M. I. : Il m’avait offert ses œuvres complètes ; je les ai lues en 1958. Il me disait : « C’est un esprit remarquable ; il faut que tu lises ça. » Et puis Tolstoï ; il m’en parlait à propos du Premier Homme : à l’exemple de Tolstoï, il cherchait à trouver une écriture plus libre, plus naturelle, dégagée de toute posture, ainsi que de son ironie coutumière.

A. S.-C. : C’est intéressant d’avoir le cours de littérature d’Albert Camus !

M. I. : Oui, il a été un merveilleux guide, le meilleur des professeurs en Art, par son exemple d’abord et ensuite par l’influence indirecte de sa personnalité rayonnante, et puis par tous ces conseils éclairés et les commentaires passionnants qui s’ensuivaient.

A. S.-C. : Est-ce que vous alliez ensemble au cinéma ? Est-ce que vous avez des souvenirs de grands films que vous avez vus ensemble ?

M. I. : Le plus grand film qu’on ait vu ensemble ? je dirais Les Fraises sauvages. Albert aimait beaucoup Bergman et tout particulièrement ce film-là.

A. S.-C. : Vous n’avez jamais eu l’impression qu’il était malade ?

M. I. : Non, j’ai toujours bien ri quand on me parlait de sa santé désastreuse. Je ne l’ai jamais vu tousser, sa seule maladie c’était l’angoisse qui l’écrasait parfois, il devenait blême. Mais l’angoisse envolée, Albert était un homme extrêmement dynamique, montant les escaliers quatre à quatre, marchant d’un pas vif ; chaque jour, il faisait au moins une demi-heure de gymnastique, plus des exercices respiratoires. Il fumait et cela ne le faisait pas tousser !! Il m’a dit qu’il avait été malade ; mais quand les gens disent que c’était un condamné en sursis, cela me fait rire. Quelle santé il avait pour un agonisant !!!

A. S.-C. : Vous dansiez ensemble ?

M. I. : Bien sûr ! Très souvent ! Les danses de l’époque étaient si charmantes et amusantes, celles d’Amérique latine, que nous aimions tous les deux, le tango, et puis le chachacha, très à la mode, le mambo, la samba, la rumba, le paso doble. Nous allions dans diverses boîtes de nuit, très nombreuses à l’époque à Paris. Albert n’a jamais toussé, ni eu le moindre malaise après une longue soirée de chachachas enthousiastes… Albert dansait très bien.

A. S.-C. : Pour finir, que diriez-vous de votre rencontre avec Albert Camus ?

M. I. : Je m’émerveille encore d’avoir eu la chance stupéfiante de partager trois années de sa vie. Ma rencontre avec Albert m’a marquée pour toujours, j’ai été broyée par sa disparition, mais c’est son souvenir qui m’a donné la force de survivre et de vivre malgré tout.