Une histoire d’empoisonneuse au pays des aïeux de Voltaire ? L’affaire Jeanne Courillaud à Airvault en Poitou (1763-1767)

Fabrice Vigier

Au cours des années 1760[594], le grand Voltaire, pourtant déjà largement sexagénaire, s’investit sans compter dans de retentissantes affaires, qui défraient la chronique judiciaire du pays[595]. Depuis son château de Ferney près de Genève, il dénonce alors avec véhémence les erreurs judiciaires et les dysfonctionnements de la procédure et de certains tribunaux[596]. À cette fin, il écrit plusieurs centaines de lettres sur le sujet, et publie plusieurs mémoires – dont son célèbre Traité sur la tolérance (1763) et son Commentaire sur le livre des Délits et des Peines de Beccaria (1766) – afin d’essayer de peser sur le déroulement de certains procès et surtout sur l’opinion publique française alors naissante[597]. On le voit ainsi intervenir, avec force, dans les affaires Calas (1761-1765), les affaires Sirven (1761-1764), les affaires du chevalier de La Barre (1765-1766) et aussi dans un nombre non négligeable d’autres actions en justice (affaires Lally, affaires Martin, affaires Lerouge ou Perra, affaire Monbailli...) qu’il considère comme injustes et révoltantes[598].

Durant ces mêmes années, l’illustre polémiste ne semble pas s’être intéressé à un procès qui a pourtant pour cadre la terre de ses ancêtres. Celui-ci concerne la petite ville d’Airvault en Poitou, située à quelques kilomètres seulement de Saint-Loup où a vécu le grand père de l’écrivain dans la première moitié du xviie siècle[599]. Le nom de la bourgade poitevine n’est sans doute pas anodin pour le philosophe : certains auteurs pensent, en effet, que Voltaire (de son vrai nom François-Marie Arouet) aurait formé son immortel sobriquet, en inversant tout simplement les syllabes d’Airvault, dont le vocable devait être connu dans son entourage familial[600]. Toujours est-il que l’histoire judiciaire en question n’est pas sans importance. Elle incrimine une jeune fille accusée d’avoir voulu empoisonner son père, sa mère et sa sœur au cours de l’été 1763. Sans être aussi spectaculaire que les affaires Sirven ou Calas, son procès dure plusieurs années et est instruit par plusieurs importantes juridictions : la justice seigneuriale du marquisat d’Airvault, l’officialité et la sénéchaussée de La Rochelle, la sénéchaussée siège présidial et maréchaussée de Nantes, la maréchaussée du Poitou, le présidial de Poitiers et enfin, en appel, le Parlement de Paris. Jusqu’à son dernier interrogatoire, l’accusée clame son innocence, ce qui ne l’empêche pas d’être condamnée à la prison à perpétuité en février 1767.

À défaut d’avoir retenu l’attention du grand Voltaire (par ignorance ou surtout par manque d’intérêt), le dossier judiciaire sur la jeune femme d’Airvault, Jeanne Courillaud, n’en reste pas moins très intéressant[601]. Les procédures consécutives à une accusation d’empoisonnement sont exceptionnelles en Poitou[602], et même relativement rares dans la France du xviiie siècle[603]. Mêmes si certaines pièces du dossier font défaut, il est possible de reconstituer, à grands traits, et malgré quelques zones d’ombre, cette histoire d’empoisonneuse (ou du moins accusée comme telle) dans cette bourgade poitevine de la fin de l’Ancien Régime.

Tentative d’homicide à l’arsenic à Airvault : qui a donné du poison à Louis Courillaud, Jeanne Turquois et leur fille Marie ?

Les archives judiciaires de la sénéchaussée et siège présidial de Poitiers offrent la possibilité de connaître, avec une assez grande précision, le contexte et les circonstances de la tentative d’empoisonnement qui frappe trois membres de la famille Courillaud dans la seconde moitié du xviiie siècle[604].

Une bourgade très marchande, où tout le monde se connaît

L’affaire Courillaud débute à Airvault en Poitou au cours de l’été 1763 [605] . Ce gros bourg, situé à une cinquantaine de kilomètres à l’ouest de Poitiers au sud du pays thouarsais, comprend alors « 437 feux », soit sans doute entre 2000 et 2500 habitants [606] . Airvault a la réputation d’être une « belle petite ville » au xviiie siècle [607] , installée « sur la rive droite de la rivière de Thoué » dans une « gorge dont les deux côtés sont très escarpés et pierreux [608] ». Dans sa partie haute, on trouve une « ancienne forteresse », malheureusement « inhabitable depuis plus d’un siècle », qui « domine la ville et qui en est séparée par un mur de quarante pieds de hauteur [609] ». Dans sa partie basse, on remarque une somptueuse abbatiale tenue par une dizaine de chanoines réguliers, et de splendides halles datant de la fin du Moyen Âge [610] . La cité est aussi un petit centre administratif, elle est le siège d’un tribunal seigneurial assez actif (le marquisat d’Airvault), d’un grenier à sel, et d’une subdélégation de l’Élection de Poitiers [611] .

Malgré sa taille modeste, Airvault semble surtout être un bourg marchand et industrieux très dynamique [612] . Il faut dire qu’elle tire quelques avantages de sa position géographique. Comme aime à le préciser l’hebdomadaire provincial des Affiches du Poitou, ses « deux ponts » qui enjambent le Thouet paraissent alors « très nécessaires au commerce de l’Anjou, de la Bretagne et du bas Poitou, auxquels ils servent de communication [613] » : la ville est située au carrefour du chemin allant de Poitiers à Bressuire et de celui qui va de Parthenay à Thouars à la fin de l’Ancien Régime [614] . Dans ces conditions, on comprend mieux pourquoi la cité accueille quatre foires annuelles au début des années 1760 : à la fin mars le « lundi de la Passion », en mai le « lundi des Rogations », en octobre le « lundi avant la toussaint » et en décembre le « lundi devant Noël [615] ». Le nombre et la variété de ses commerçants et fabricants y sont d’ailleurs assez impressionnants : sur les 431 chefs de famille de la bourgade, on compte ainsi 222 artisans ou marchands (51,5 %) et 96 journaliers (22 %) [616] . Ces marchands-artisans exercent d’ailleurs pas moins de 50 professions ou métiers différents : parmi eux, les plus représentés sont les travailleurs du textile, notamment les tisserands (au nombre de 58), les « sergiers » (20 chefs de feux) et les « filtoupiers » (4 individus) [617] . Airvault semble également connue pour ses moulins (9 meuniers), ses tanneries (4 tanneurs) et son « horlogerie qui a toujours été en réputation [618] » (3 horlogers) au cours des décennies qui précédent la Révolution française [619] .

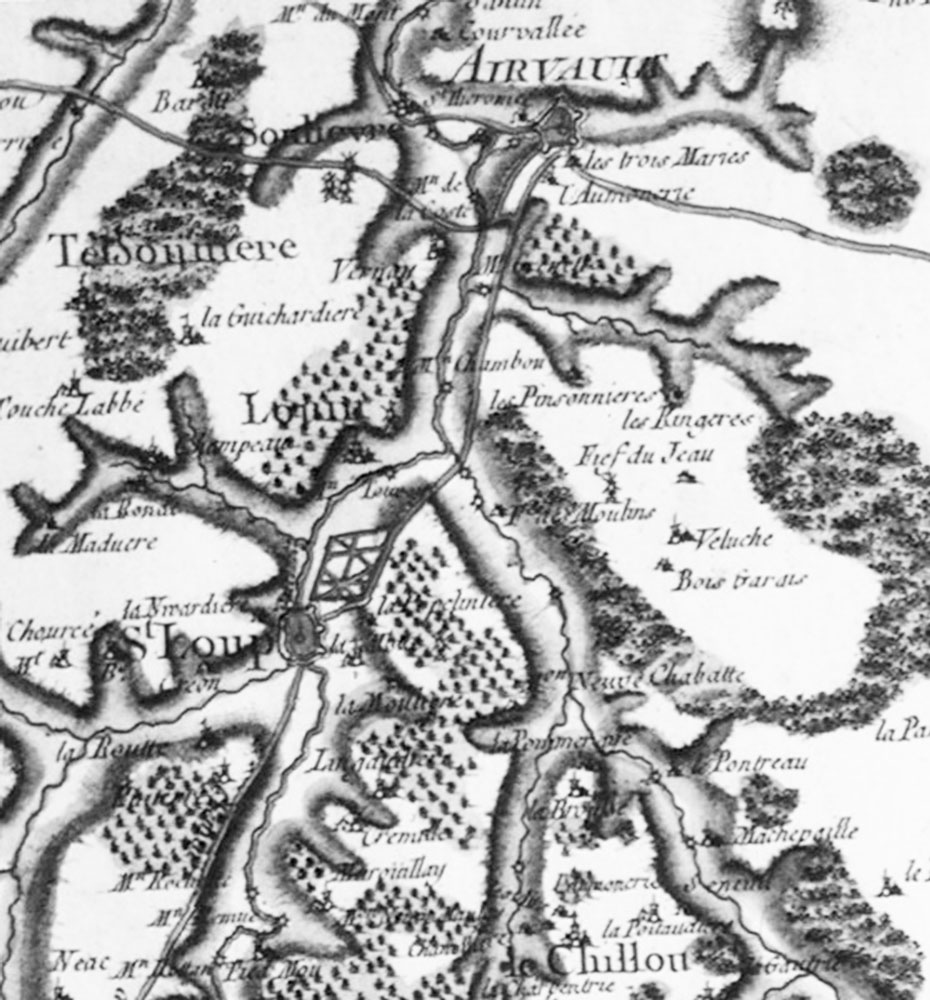

Fig. 1. – Le « pays » d’Airvault et de Saint-Loup en Poitou dans la seconde moitié du xviiie siècle.

Extrait de la Carte générale de France (Poitiers), n° 67, feuille 92, gravée par Nicolas Chalmarier et établie par François Cassini de Thury, 1767-1770.

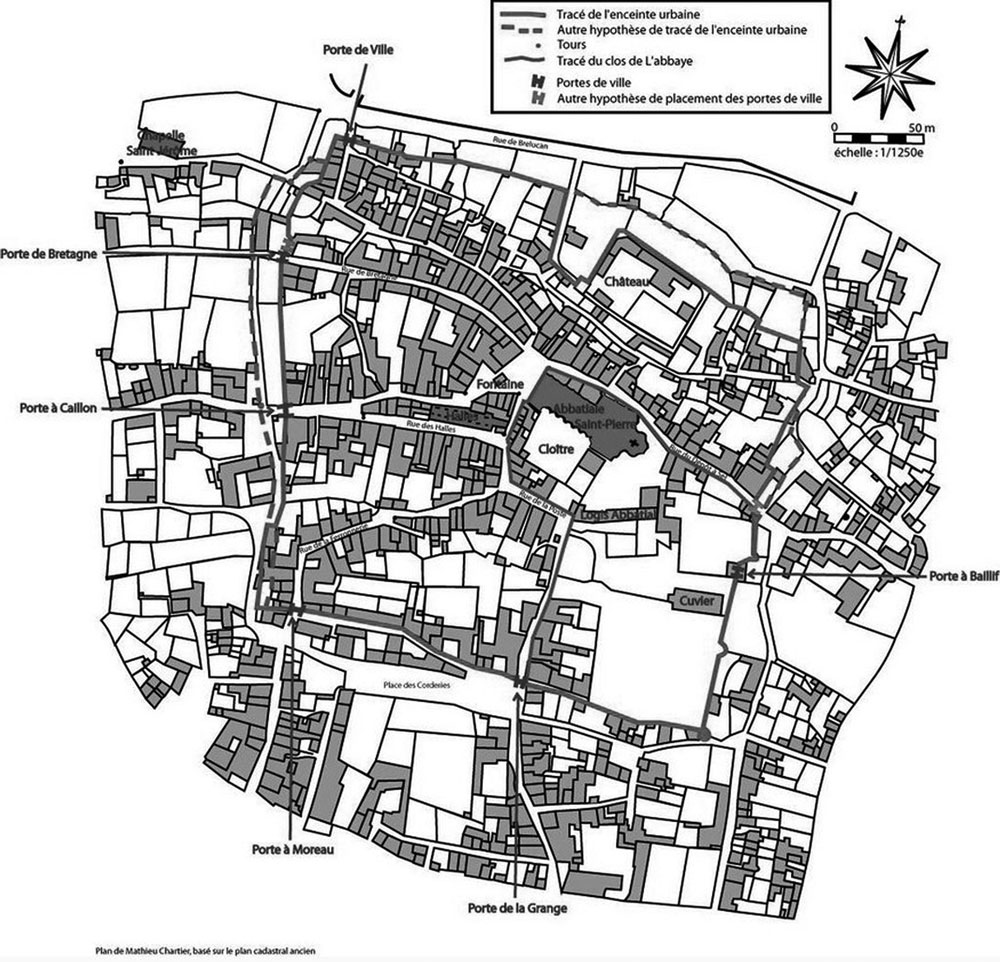

Fig. 2. – Plan de la ville d’Airvault à la fin de l’Ancien Régime. D’après M. Chartier, Topographie et développement morphologique d’Airvault et de Saint-Loup-sur-Thouet au Moyen Âge, mémoire de Master II Recherche d’Archéologie (dir. L. Bourgeois), Poitiers, 2008.

Mauvaise soupe chez les Courillaud

C’est dans cette grosse bourgade que survient une sombre histoire à la mi-août 1763. Elle a pour cadre la famille Courillaud (ou Courilleau)[620], qui semble installée depuis quelques décennies au moins dans cette cité des bords du Thouet[621]. Le chef de famille s’appelle Louis Courillaud, marié avec la nommée Jeanne Catherine Turquois[622], il a alors environ 75 ans et exerce encore la profession de « marchand », même si l’on ignore ce qu’il vend exactement[623]. Sa boutique est installée près des halles de la ville, et ses affaires vont bien, mieux en tout cas que celles de son voisin Ambroise Lionnet, son principal concurrent qui « vend beaucoup moins de marchandises que luy[624] ». Ses deux filles vivent encore dans la maison familiale, la cadette Marie est encore trop jeune pour travailler[625], tandis que sa sœur aînée Jeanne âgée de 24 ans et demi exerce la profession de « couturière[626] ».

Cette dernière est déjà un peu connue à Airvault, et a une véritable vie sociale. En plus de son métier, Jeanne Courillaud garde à l’occasion la boutique de Jean Dezanneau et de sa femme Marguerite Simonneau lorsqu’ils s’absentent[627]. Elle est aussi assidûment courtisée par « le nommé Lombard garçon horloger chez le Sieur Claveau », à qui l’on prête le « dessein de se marier avec elle[628] ». Enfin, on dit d’elle qu’elle ne s’entend pas toujours très bien avec son vieux père et sa jeune sœur, avec qui elle aurait de mauvaises relations[629]. Toujours est-il que la famille Courillaud, n’éveille pas plus que d’autres foyers la curiosité publique, jusqu’à ce tragique samedi 13 août 1763.

Ce jour-là, en tout début de matinée, le père, la mère et les deux filles sont encore ensemble à leur domicile. Sans doute tiennent-ils en famille leur commerce. Dans sa cuisine, Jeanne Turquois s’occupe de la préparation du déjeuner du midi, en l’occurrence un « bouillon fait avec des aricaux[630] ». Toutefois, comme sa fille aînée Jeanne n’aime pas l’oignon, elle prépare deux potages différents : un avec des oignons qu’elle fait frire, et un autre sans cet ingrédient. Elle s’en va ensuite à la première messe du matin, laissant le tout dans des pots « mis sur un buffet[631] ». Avant même le retour de sa mère, Jeanne Courillaud termine seule de préparer le repas, et « tremp[e] » la « souppe destinée pour son père, sa mère et sa sœur[632] ». Elle dit alors à ses parents qu’elle n’entend pas manger avec eux car en cette avant-veille de la fête de Notre-Dame (fête de l’Assomption), elle veut faire « jeûne » et se rendre « à la messe d’onze heures » avant de prendre sa soupe[633]. Or, alors qu’elle s’apprête à sortir, arrive une de ses jeunes cousines « nommée Rabeth ». La petite a faim, et souhaiterait prendre du bouillon avec son oncle et sa tante. Jeanne Courillaud intervient alors prestement. Elle déclare qu’il « ne fallait pas accoutumer la jeunesse à toujours manger », prend « sa cappe », et part sur le champ avec la jeune Rabeth à l’église toute proche[634]. Elle y suit l’office, puis il lui prend l’« envie d’aller disner chez une de ses tantes[635] ». Néanmoins, elle ne peut y terminer son repas, on vient l’avertir que ses parents et sa sœur sont « presque morts », et qu’il lui faut retourner « sur le champ » à son domicile[636]. Lorsqu’elle arrive chez elle, la maison est « toute plainne de monde[637] ». Le couple Courillaud et leur fille cadette sont effectivement au plus mal, et Jacques François Grenon « docteur en médecine », accompagné de Jean-Louis Guillemard « maître chirurgien », sont présents sur les lieux. En toute urgence, ces derniers viennent de les faire vomir, et leur font « prendre du contrepoison[638] ». Le médecin Grenon a déjà livré son diagnostic : la famille a ingurgité « de l’arsenic » « mis sur les tailles de souppe », et a été empoisonnée. On retrouve d’ailleurs, peu de temps après, des morceaux de ce dangereux poison sur la « maison [voisine] de Marthe Guillot[639] » : ils semblent avoir été jetés précipitamment d’une fenêtre de la demeure même des Courillaud[640].

Soupçons unanimes sur la fille aînée Jeanne

Dans les heures et les jours qui suivent, toute la bourgade ne parle évidemment que de cette histoire d’empoisonnement. En effet, l’affaire est suffisamment grave pour alimenter les peurs et les discussions des habitants d’Airvault[641]. Même si aucune plainte officielle n’est délivrée contre elle, tous les soupçons se portent sur Jeanne Courillaud. Il faut reconnaître que tout, ou presque, l’accuse. N’est-ce pas elle qui a « trempé la soupe » (c’est-à-dire versé le bouillon sur les tranches de pain) des assiettes où l’on a découvert du poison ? Pourquoi n’a-t-elle pas déjeuné, ce jour-là, avec sa famille contrairement à ses habitudes ? Pour quelles raisons a-t-elle empêché sa jeune cousine, pour laquelle elle a beaucoup d’affection, de manger avec ses parents ? Enfin, ne pouvait-elle pas très facilement se procurer de l’arsenic ? On en trouve, effectivement, dans la boutique voisine de Jean Dezanneau et de sa femme, dans laquelle Jeanne Courillaud allait très souvent et qu’elle tenait même à l’occasion. Par ailleurs, il y a de fortes chances pour que ce soit quelqu’un de la famille qui soit coupable d’un tel acte : n’a-t-on pas retrouvé des restes de poison à proximité de la maison ? Or, il n’y a qu’elle qui n’en ait pas été victime. Plus qu’une rumeur, c’est donc une accusation unanime qui parcourt la ville. Comme le reconnaît la principale intéressée, Jeanne Courillaud est alors « universellement » soupçonnée « dans son pays[642] ».

Bien qu’ils n’aillent pas jusqu’à déposer plainte contre elle, il semble bien que les parents accusent aussi leur propre fille. Le père Louis, la mère Jeanne Turquois et la jeune sœur Marie ont finalement survécu à la tentative d’empoisonnement : ils ont simplement été très malades la journée du samedi 13 août. Toutefois, dès le lendemain, Jeanne Courillaud ne dort plus sous le toit familial, et doit se retirer « chez la Rabeth, sa tante » qui accepte de la loger[643]. De terribles propos circulent alors contre la jeune fille, dont certains émanent apparemment directement des parents de Jeanne. Il se dit notamment qu’« elle avait conçu beaucoup de haine » contre son père et sa sœur, et qu’elle avait déclaré « plusieurs fois qu’elle voudrait qu’ils fussent crevés[644] ». Elle aurait même, dit-on, déjà été violente auparavant avec sa petite sœur, en la menaçant de lui « couper le col [...] avec son couteau[645] ». Dans la bourgade, personne ou presque ne paraît douter de sa culpabilité, mais on s’interroge sur les motivations de son geste. Le bruit court notamment que Jeanne Courillaud aurait empoisonné sa famille « pour parvenir plutôt à se marier avec le dit Lombard (son courtisan) » et « lever les obstacles que [les parents] pouvaient y apporter et de jouir en autre tout aussitôt de tout ce qu’ils avaient[646] ».

La situation devient intenable à Airvault pour la jeune femme. Rejetée par sa proche famille, elle est désormais, aux yeux de tous, quelqu’un de dangereux dont tout le monde se méfie. Le tribunal du lieu – qui a certainement connaissance des rumeurs qui circulent – s’apprête d’ailleurs à lancer une procédure pour tenter de faire la lumière sur cette tentative d’empoisonnement[647]. Il n’est dès lors plus possible pour Jeanne de rester dans la ville qui l’a vu naître et où elle a vécu et grandi.

Le départ précipité de Jeanne Courillaud, et ses séjours successifs à Poitiers et La Rochelle

Par crainte pour sa sécurité, et peut-être aussi parce qu’ils ne supportent plus sa présence, Louis Courillaud et sa femme Jeanne Turquois contraignent leur fille aînée à quitter Airvault. S’ils décident de son exil, les parents ne se chargent pas personnellement de son transfert, ils demandent au « nommé Saint-Thibault, marchand » et oncle de la jeune femme de l’accompagner et de la conduire à Poitiers. Ce départ semble alors un vrai déchirement pour Jeanne Courillaud, qui abandonne sa ville « contre son gré » et parce que sa propre famille l’a « forcé[e] de le faire[648] ». Si l’on en croit ses déclarations, elle aurait sincèrement préféré y rester « pour sa propre justiffication[649] ».

Pensionnaire chez les bénédictines du premier Calvaire de Poitiers

Le mercredi 17 août 1763 (soit cinq jours à peine après la tentative d’homicide), elle arrive avec son oncle dans l’agglomération poitevine. Avec sans doute plus de 20 000 habitants au milieu du xviiie siècle, Poitiers fait alors figure de capitale régionale[650]. On y trouve effectivement toutes les grandes administrations et services royaux : l’intendance de la généralité, un bureau des finances, une cour consulaire, une université encore attractive, le tribunal d’une vaste sénéchaussée et le second présidial en dignité du royaume de France[651]. C’est également une importante cité catholique, siège d’un évêché, de cinq puissants chapitres, de cinq riches abbayes et de vingt-quatre églises paroissiales[652]. Elle comprend aussi en ses murs entre vingt et trente communautés d’hommes et de femmes, ce qui fait d’elle l’une des villes françaises avec la plus forte densité d’établissements ecclésiastiques[653].

Or, c’est justement vers l’un de ses couvents que se dirigent Jeanne Courillaud et son oncle Saint-Thibault. Malgré leurs différends, les parents de la jeune femme ont convenu avec elle de la mettre en pension chez les dames religieuses de Notre-Dame du Calvaire. Pourquoi une telle décision ? En l’absence d’informations explicites, il est difficile de répondre. On peut néanmoins supposer que la priorité est alors d’éloigner Jeanne des habitants d’Airvault. La placer dans un établissement conventuel apparaît comme le moyen le plus commode pour l’isoler et la faire oublier. Peut-être s’agit-il aussi, pour sa famille, de la mettre à l’épreuve en l’installant ainsi dans une communauté qui a la réputation d’être rigoriste. Toujours est-il que Jeanne Courillaud devient officiellement, en ce milieu du mois d’août 1763, pensionnaire de ce monastère des « dames religieuses bénédictines du premier Calvaire [...] de Poitiers[654] ». L’établissement est déjà ancien : il a été fondé un siècle et demi plus tôt (1617) par Antoinette Orléans-Longueville[655], qui souhaite alors y établir une nouvelle congrégation plus soucieuse de la bonne observance de la règle bénédictine primitive[656]. Il est situé au Sud-Est de la ville, dans la paroisse de La Résurrection et à coté du petit séminaire Saint-Charles Borromée[657].

Comment se déroule exactement le séjour de la jeune fille d’Airvault dans cette austère communauté[658] ? Jeanne reste recluse, et s’habitue à ne pas sortir de ce couvent qui consiste pourtant simplement en « un corps de logis reignant sur un cloître, plus un jardin potager [...] et un claus planté en vigne[659] ». Mais surtout, elle paraît bien s’adapter aux règles de vie extrêmement strictes en vigueur. L’institution a pour « patronne la [...] Vierge assistant au pied de la Croix » au supplice de son fils (d’où le nom de Calvaire), et a pour objectif spirituel d’honorer au mieux « la Passion de [...] Jésus-Christ[660] ». Pour ce faire, la bonne vingtaine de moniales poitevines multiplie les « bonnes œuvres, pénitences, prières et mortifications, pour obtenir de Dieu la conversion des infidèles et des hérétiques[661] ». Elles s’imposent notamment des levers de nuit pour les matines et les laudes, d’interminables séances de prières et d’oraisons, des exercices de mortifications (avec l’emploi de cilices), sans oublier une longue période de jeûne entre septembre et Pâques[662]. Même si elle n’est sans doute pas soumise à toutes ces obligations, Jeanne Courillaud semble se plaire chez ces « dames religieuses du Calvaire » et paraît bien s’entendre avec la dénommée Plessis Delaunay, originaire de la ville de Nantes[663]. Après seulement « six mois » de vie commune[664], elle envisagerait sérieusement d’y rester et d’y prendre le voile[665].

Entre le couvent des Dames Blanches et l’hôpital général de La Rochelle

Un tel projet paraît mécontenter sa mère Jeanne Turquois, qui n’a pas mis fin à toute relation avec la jeune femme. Accompagnée du « nommé Bernard [...] marchand tanneur en la ville de Saint-Loup » et autre oncle de Jeanne, elle se rend à Poitiers au cours du mois de février 1764 et fait sortir sa fille de « la communauté des dittes dames relligieuses du Calvaire [666] ». C’est le début pour Jeanne Courillaud d’un parcours des plus erratiques, qui va la voir fréquenter successivement plusieurs établissements différents.

Tout d’abord, son oncle Bernard la conduit à La Rochelle et la place à l’hôpital général de la capitale de l’Aunis [667] . Cette institution, qui a pour mission essentielle d’y rassembler les pauvres de la cité [668] , est alors dirigée depuis une quarantaine d’années par la congrégation des Filles de la Sagesse, qui y accueille également des pensionnaires [669] . C’est avec ce statut que la jeune fille d’Airvault s’y installe, mais simplement pour « trois jours [670] ». Puis, « la Supérieure du dit hôpital » – on ignore exactement pour quelle raison – la mène chez les moniales voisines de Notre-Dame de la Charité, dites aussi Dames blanches, où elle demeure « six semaines [671] ». Nul doute que ce séjour a dû être particulièrement pénible et vexatoire pour Jeanne Courillaud. Ce couvent des Dames Blanches, situé en plein cœur de la ville près du port, est avant tout une prison où l’on enferme les femmes débauchées, prostituées, adultérines ou qui ont déshonoré ou fait honte à leur famille [672] . Enfin, sans doute dans la première quinzaine du mois d’avril 1764, Jeanne Turquois, accompagnée cette fois-ci de « l’oncle Saint-Thibault », se déplace personnellement à La Rochelle et fait sortir sa fille de « la dite communauté », pour la confier à nouveau aux bons soins des Filles de la Sagesse à l’hôpital général [673] .

Même si elle n’est plus enfermée, la jeune Jeanne paraît néanmoins avoir des difficultés à se faire apprécier de ces femmes spécialisées dans le secours aux indigents et aux malades [674] . En effet, très vite, le bruit se répand que la nouvelle venue aurait « empoisonné son père, sa mère et une sœur », ce qui ne facilite pas son intégration [675] . Elle envisage alors de quitter la ville, et prend contact avec « le Sieur Desmoutiers armateur pour s’embarquer [676] ». Quelle est la nature exacte de l’accord alors conclu entre cet homme et la fille d’Airvault ? Pour quelle destination ? On l’ignore. Toutefois, alors que « le vaisseau » s’apprête à partir, Jeanne Courillaud change subitement d’avis et entend rester dans la cité rochelaise. Elle redoute néanmoins la colère de l’armateur, à qui elle a « donné sa parolle » et craint qu’il ne la fasse rechercher [677] . C’est pourquoi elle demande à la nommée Marie Dubois, qu’elle vient à peine de rencontrer, de l’accueillir chez elle et de la cacher. Comme cette dernière a la gentillesse d’accepter, Jeanne quitte aussitôt les Filles de la Sagesse, où elle n’est finalement restée qu’une quinzaine de jours.

Fig. 3. – La ville de La Rochelle dans la seconde moitié du xviiie siècle.

Carte de La Rochelle, belle et forte ville de France... telle qu’elle se trouvait en 1773, BnF, Gallica, bibliothèque numérique.

Au domicile de la Rochelaise Marie Dubois

En ce début de mois de mai 1764, la fille aînée Courillaud s’installe donc au domicile de Marie Dubois « marchande » demeurant « paroisse de Saint-Barthélémy ». Les deux femmes se sont connues quelques jours plus tôt par l’intermédiaire de « la nommée Garçon, pensionnaire à l’hôpital général de La Rochelle[678] ». Elles n’ont pas le même âge : 51 ans pour Marie, et 25 ans pour Jeanne. Elles ont néanmoins un point commun, toutes deux connaissent bien le couvent des bénédictines calvairiennes de Poitiers. Marie Dubois y a « demeuré huit mois il y a onze ans[679] », elle y a même pris solennellement l’habit religieux le 22 juin 1753, mais n’a pas été jusqu’à prononcer ses vœux de religion[680]. Avant de s’installer ensemble, elles ont d’ailleurs eu l’occasion de « caus[er] [...] [des] religieuses du Calvaire » à deux reprises, ce qui semble les avoir considérablement rapproché[681]. Nul doute que la marchande rochelaise a de l’affection et beaucoup d’« égards » pour la jeune fille d’Airvault. Elle a pourtant eu vent des terribles accusations qui se disent contre elle : elle lui en a fait part, mais a été convaincue de ses explications et la croit alors sincèrement « innocente de ce crime[682] ». C’est pourquoi elle n’a pas hésité longtemps à la prendre chez elle. Les deux femmes cohabitent environ un mois ensemble.

Néanmoins, le samedi 26 mai 1764, Jeanne Courillaud reçoit une lettre alarmiste de sa mère[683]. Dans ce courrier, Jeanne Turquois apprend à sa fille qu’à la requête du tribunal seigneurial du marquisat d’Airvault « un monitoire » vient d’être publié dans sa ville natale à propos de l’empoisonnement dont a été victime sa famille quelques mois plus tôt[684]. En quoi consiste exactement cette procédure ? Il s’agit officiellement d’un appel à témoins sur un crime ou un délit dont on ignore initialement l’identité du ou des coupables[685]. Prononcé par le curé de la paroisse trois dimanches de suite au prône de l’église, ce genre d’appel demande solennellement à tous les paroissiens de venir révéler ce qu’ils savent sur le méfait en question sous peine d’excommunication[686]. C’est, en quelque sorte, une exhortation officielle à la délation, associant étroitement autorités ecclésiastiques et judiciaires, afin de forcer le témoignage et de tenter de résoudre une affaire[687]. Or, si l’on en croit Jeanne Turquois, le monitoire a eu pleinement l’effet escompté à Airvault[688] : il a « procuré plusieurs témoins » qui « charg[ent] » Jeanne Courillaud[689]. Bouleversée par la nouvelle, cette dernière en fait aussitôt part à Marie Dubois, et l’avertit de son intention de partir le plus rapidement possible de La Rochelle et de se rendre à Nantes. Elle semble avoir très peur de se faire arrêter, sans doute en raison des informations transmises par sa propre mère. La voyant dans tous ses états, Marie Dubois tente de la réconforter et lui apporte son aide. Elle se rend sur le champ à la messagerie de la ville, et lui réserve une « chaize pour le lendemain matin à raison de trente livres » en direction de la cité des bords de Loire[690]. La jeune Jeanne s’emploie immédiatement à préparer sa malle.

Afin de se procurer de l’argent pour la suite de son périple, elle n’hésite pas alors à trahir la confiance de celle qui l’a pourtant recueillie chez elle. Elle lui dérobe une somme rondelette de « six cent deux livres tant en or qu’en argent » et quelques autres effets. Comment s’y prend-elle exactement ? Même si le vol est reconnu et avéré, il existe quelques divergences dans la reconstitution des faits chez les principales intéressées. Dans la nuit du samedi 26 mai au dimanche, Jeanne Courillaud est souffrante – ou feint de l’être – et se plaint d’étouffer et de souffrir d’« une grosse colique[691] ». Elle déclare alors à Marie Dubois qu’elle « est sujette » à ce genre de mal, et que seules de « l’huile et de l’eau de vie mises ensemble » peuvent la soulager[692]. À quatre heures du matin, Marie sort de chez elle pour aller en chercher. Pour la victime, c’est le moment qu’aurait choisi Jeanne, qui aurait tout prémédité, pour ouvrir le tiroir du bas de sa commode où elle cachait son argent. En revanche, Jeanne Courillaud assure que ce n’est qu’à son retour et seulement après avoir été soulagée de sa colique grâce au fameux remède, qu’elle profite que Marie soit « aux commodités » pour s’en emparer[693]. Quoi qu’il en soit, au petit matin, les deux femmes se rendent « à la messe de cinq heures », puis se promènent ensemble « jusqu’à sept heures[694] ». Marie Dubois accompagne alors Jeanne jusqu’à la diligence et lui dit au revoir, sans doute avec une sincère affection. Ce n’est que quelques heures plus tard, en cette matinée du dimanche 27 mai 1764, qu’elle s’aperçoit qu’« elle [a] été vollée et trompée[695] ». Folle de rage, elle s’en va aussitôt « porter ses plaintes » à « Monsieur le prévost général » contre cette « friponne » qui n’est pas « une honneste fille[696] ». Celui-ci prévient aussitôt « le commissaire de la marinne de La Rochelle qui [écrit] sur le champ à celluy de Nantes pour la faire arrester[697] ».

Désormais, et pour la première fois depuis la tentative d’empoisonnement de ses parents, une procédure judiciaire est officiellement lancée contre la jeune fille d’Airvault.

Une jeune femme aux prises avec l’appareil judiciaire

Une fois partie de La Rochelle, les affaires de Jeanne Courillaud se compliquent. Dorénavant, elle n’est plus simplement suspecte d’empoisonnement, mais est aussi dûment accusée d’un vol important d’argent et autres effets.

Arrêtée à Nantes, puis transférée et incarcérée dans la ville de Poitiers

Le dimanche 27 mai 1764, Jeanne Courillaud part de bon matin de La Rochelle par la voiture de la messagerie[698]. Le soir, elle couche dans une auberge de Sainte-Hermine, puis voyage encore deux jours avant de voir les murs de la cité nantaise[699]. Elle y arrive le mardi 29 mai, et se rend aussitôt chez le « Sieur Anthoine Plessis Delaunay » « courtier français pour l’expédition des navires », qui demeure paroisse Saint-Nicolas[700]. Même si elle n’a jamais vu cet homme, elle en a déjà entendu parler, il est le père d’une des religieuses de Notre-Dame du Calvaire de Poitiers, avec qui elle avait d’excellentes relations quelques mois plus tôt[701]. Dès qu’elle se retrouve face à lui, elle lui remet donc, très opportunément, une « lettre de la part [de] [...] [sa] fill[e] » : dans cette missive, cette dernière lui « recommand[e] beaucoup cette demoiselle » (en l’occurrence Jeanne) qui est « de bonne famille » et lui paraît « fort sage[702] ». La fille Courillaud l’informe alors de son intention de se rendre dans « un couvent de Redon », et le prie de bien vouloir l’aider à « se procurer une occasion pour y aller[703] ». Totalement mis en confiance, Antoine Plessis Delaunay répond qu’« il le ferait avec plaisir », et lui propose même de la loger dans « sa maison jusqu’à ce moment[704] ». La jeune femme accepte et reste chez lui dans les jours qui suivent. Elle semble d’ailleurs bien s’entendre avec les filles de son hôte, à qui elle offre même des « colliers » faits avec des « pièces de rubans[705] ».

Néanmoins, le séjour de Jeanne Courillaud chez les Delaunay prend fin brutalement le samedi 2 juin 1764. Ce jour-là arrive au domicile d’Antoine Plessis Delaunay le « Sieur Joseph Métral, premier commissaire et inspecteur de pollice de la ville de Nantes[706] ». Il y vient dans le cadre de son travail : en effet, le « Lieutenant Général » dudit lieu lui a donné pour mission d’arrêter « une fille qui étoit venue de La Rochelle par la messagerie » quatre jours plus tôt[707]. Bien évidemment, Delaunay est « fort surpris » de cette visite, mais conduit le policier jusqu’à la chambre de Jeanne Courillaud qui est en train de déjeuner. L’inspecteur pose plusieurs questions à la jeune femme : Comment se nomme-elle ? D’où vient-elle ? A-t-elle des bagages ? Antoine Plessis Delaunay, qui assiste à l’interrogatoire, est alors stupéfait de l’entendre répondre, qu’« elle s’appell[e] la Daniel », qu’« elle v[ient] d’Angers », qu’elle est là depuis « trois semaines » et qu’« elle n’[a] pas de malle » avec elle[708]. Joseph Métral n’est cependant pas dupe, et demande aux « gens de la maison » de le mener jusqu’à « la chambre où elle couch[e] ». Or, il y trouve une grande malle, ce qui prouve bien que la jeune femme ment et a quelque chose à cacher. Sans plus attendre, il décide donc de la « condui[re] en prison[709] ». Mis au courant de l’arrestation, le lieutenant général donne un nouvel ordre à Joseph Métral : il lui demande de récupérer rapidement toutes les affaires de Jeanne Courillaud. Celui-ci les fait prendre aussitôt chez le Sieur Delaunay et apporte le tout « à la chambre criminelle » de Nantes[710]. Le lieutenant général et le premier commissaire et inspecteur de police procèdent alors à l’inventaire de la malle, en présence de l’accusée. Les deux hommes y découvrent tout ce qui a été dérobé à La Rochelle chez Marie Dubois une semaine plus tôt : « quelques coiffes », « quelques mouchoirs », « quelques morceaux de dentelles », des « pièces de ruban », « trois livres de dévotion », et surtout une « bourse de camelot rouge dans laquelle il y a de l’or et de l’argent[711] ». Si l’on en croit la déposition que fera Joseph Métral quelques semaines plus tard, Jeanne Courillaud leur aurait alors « avoué » le vol de la bourse ce jour-là[712]. La jeune femme est ensuite remise en cellule : son incarcération ne fait que commencer.

Dès les premiers jours de l’arrestation de Jeanne Courillaud se pose la question du siège de son procès. En effet, plusieurs juridictions différentes s’intéressent à elle en ce mois de juin 1764. C’est le cas, tout d’abord, du marquisat d’Airvault. Ce tribunal seigneurial a été le premier à lancer une procédure à propos de « l’empoisonnement tentée sur la personne de Louis Courillaud, de sa femme et de sa fille cadette » dès la fin août 1763[713]. Sans grand résultat au départ, l’instruction a pris beaucoup de retard et semble avoir été seulement relancée par la publication d’un monitoire au printemps suivant[714]. En revanche, l’appel à témoins a produit ses effets[715] : en raison de la menace d’excommunication, une cinquantaine sans doute d’habitants de la bourgade sont venus révéler au curé ce qu’ils savent de l’affaire entre la fin avril et les premiers jours de juin 1764[716]. Après le dépôt officiel de ces révélations[717], le procureur fiscal d’Airvault peut enfin faire avancer le dossier : le 20 juin 1764 et les jours suivants, il convoque ces mêmes témoins, qui accusent pour la plupart Jeanne Courillaud[718]. La juridiction du marquisat n’est cependant pas la seule à être en position de juger la jeune femme. La sénéchaussée de La Rochelle y aurait droit également : n’a-t-elle pas enregistrée la plainte de Marie Dubois le 27 mai précédent, qui l’incrimine d’un vol important en argent et effets personnels ? Quant à la sénéchaussée et siège présidial de Nantes, elle pourrait tout aussi légitimement y prétendre : c’est sur ses ordres que l’accusée a pu être arrêtée et écrouée dans l’une de ses prisons. Or, en fin de compte, ce n’est ni à Airvault, ni à La Rochelle, et encore moins à Nantes, que le procès va être organisé. En effet, le 22 juin 1764, la sénéchaussée et siège présidial de Poitiers, qui est le principal tribunal du Poitou, décide de se saisir de l’affaire Courillaud et en fait la demande auprès du Parlement de Paris[719]. Elle justifie sa démarche en avançant deux arguments. Tout d’abord, elle considère qu’il est de son devoir de prendre le relais de la justice d’Airvault, qui n’a pas « fait touttes les dilligences convenables pour tascher de découvrir et faire punir les autheurs d’un crime aussy énorme[720] ». En outre, elle estime indispensable de « réunir les deux titres d’accusations » – c’est-à-dire la tentative d’empoisonnement et le vol – « dans un seul et même siège », à savoir le sien. Sans attendre la réponse parisienne (qui intervient favorablement par un arrêt du Parlement en date du 14 juillet 1764[721]), la cour de Poitiers s’emploie dès lors à faire venir l’accusée dans la capitale poitevine pour la juger dans les meilleurs délais.

Le procureur du roi du tribunal poitevin charge presque aussitôt le dénommé Louis Dominique Romanet « huissier royal » de se rendre à Nantes, en compagnie de Nicolas Gagniard et Pierre Perdriau « cavalliers de la maréchaussée », pour procéder au transfert de la (encore) supposée voleuse et empoisonneuse[722]. Les trois hommes y arrivent le 29 juin 1764 et vont à la chambre criminelle de la ville. Ils y rencontrent Monsieur Georges Guérin de Beaumont, « procureur du roy du présidial, sénéchaussée, maréchaussée et polisse » du lieu, à qui l’huissier montre le réquisitoire de « translation de Jeanne Courillaud des prisons de Nantes en celles de Poitiers ». Une fois arrivés à la prison où ils voient pour la première fois l’accusée, ils procèdent ensemble à l’inventaire détaillé de la malle et d’un paquet appartenant à la jeune femme. Ce n’est néanmoins que le lendemain matin 30 juin 1764 que Romanet, Gagnard et Perdriau s’en vont l’extraire des geôles nantaises, avant de prendre le chemin du retour. Tout ne se passe pas alors sans difficulté. En effet, sur la route entre Montaigu et Chantonnay, ils sont avertis que « plusieurs étrangers » vont et viennent, ce qui les « fait soupçonner qu’ils p[euvent] être à poster pour faire évader la ditte Courillaud ». Certains seraient même venus à leur auberge pour s’enquérir du chemin qu’ils comptent prendre. Qui sont ces individus ? Bien évidemment, on n’en a pas la moindre idée et la source qui y fait référence ne donne aucune indication[723]. Ce peut être aussi bien des vagabonds, des brigands, voire des habitants d’Airvault qui auraient eu connaissance du passage de la fille de leur pays. Quoi qu’il en soit, les cavaliers de la maréchaussée qui escortent le convoi prennent leurs précautions. Ils décident de quitter « la grande route » qu’ils jugent dangereuse, et préfèrent continuer en prenant des chemins moins exposés sous la conduite d’un guide qu’ils rétribuent en conséquence. Dans ces conditions, le convoi n’arrive à Poitiers que le 4 juillet 1764. Jeanne Courillaud est aussitôt amenée en la « prison de la conciergerie du palais [...] sise paroisse de Saint-Hilaire de la Celle[724] ». Cinq mois après son départ très discret du couvent de Notre-Dame du Calvaire, elle retrouve la cité des bords du Clain. Elle a désormais le statut de prisonnière, et toute la ville ou presque va bientôt entendre parler de son procès.

Un procès éprouvant de plusieurs mois au présidial

Dès l’arrivée de Jeanne Courillaud à Poitiers (4 juillet 1764) et avant même d’être officiellement saisie de l’affaire par le Parlement de Paris (arrêt qui n’interviendra que le 14 juillet 1764), la sénéchaussée et siège présidial de la cité pictave fait débuter le procès de la jeune fille. Celle-ci doit répondre de plusieurs crimes devant ce tribunal : un vol important d’effets et argent et une tentative d’empoisonnement sur trois proches. Ce sont là deux chefs d’accusation graves, pour lesquelles la peine encourue au xviiie siècle peut aller jusqu’à la mort en cas de culpabilité [725] . Même si le personnel judiciaire suit scrupuleusement l’ordonnance criminelle de 1670 [726] , le procès Courillaud dure à Poitiers plus de onze mois, et comprend schématiquement trois grandes phases.

En premier lieu, dans la mesure où certains éléments de procédure existent déjà à Airvault, La Rochelle ou Nantes, la sénéchaussée de Poitiers s’emploie à poursuivre conjointement les opérations d’information de l’affaire et de mise en accusation de l’accusée. Ces démarches, qui ont pour objet de tenter de reconstituer les faits, se réalisent assez rapidement entre le début du mois de juillet et la fin du mois d’août 1764 : elles consistent en l’audition et l’analyse des différents témoignages, et le questionnement de la personne arrêtée. Ainsi, dès le 5 juillet 1764, le « lieutenant particulier [et] assesseur criminel » procède au premier interrogatoire de Jeanne Courillaud [727] . Ce jour-là, peu de questions (9 interrogations seulement) lui sont posées. La jeune femme nie catégoriquement être pour quoi que ce soit dans l’histoire d’empoisonnement à l’arsenic. En revanche, elle reconnaît spontanément avoir pris « chez la demoiselle Dubois une somme de six cents deux livres », « trois livres de dévotion », mais aussi « deux pièces de ruban ». Selon ses dires, elle aurait dérobé cet argent pour « se mettre dans une communauté de relligieuses du Calvaire sittuée en la ville de Redon qui est à douze lieux de Nantes [728] ». Elle tente néanmoins de justifier et de minimiser son geste en expliquant qu’elle a écrit « tout aussitôt » à sa mère Jeanne Turquois pour lui demander de rembourser cette somme substantielle à son hôtesse rochelaise. Après ce premier aveu de l’accusée, les magistrats poitevins se penchent dans les jours suivants sur le contenu des témoignages déjà recueillis par la justice du marquisat d’Airvault [729] . Ceux-ci sont nombreux : on compte 7 dépositions testimoniales en date du 3 septembre 1763, 2 autres du 29 février 1764, et pas moins de 51 autres transcrites entre le 20 juin et le 2 juillet 1764 [730] . Il est difficile de connaître, avec précision, la teneur de ces écrits, dans la mesure où ils n’ont pas été conservés dans le dossier. Cependant, les autres pièces de la procédure permettent d’avoir une idée des grandes tendances qui s’en dégagent [731] . Tout d’abord, conformément au courrier qu’avait écrit Jeanne Turquois à sa fille quelques semaines plus tôt, l’immense majorité des Airvaudais semble persuadée de la culpabilité de la jeune femme pour au moins deux grandes raisons. D’une part, toutes les apparences et circonstances plaident en défaveur de l’accusée. N’oublions pas que celle-ci a été la dernière à préparer les soupes familiales, qu’elle n’a pas voulu ce jour-là déjeuner avec ses parents, et qu’elle a quitté précipitamment la bourgade quelques jours à peine après l’accident... Il existe, d’autre part, un autre élément d’importance qui explique l’opinion presque unanime alors partagée par les habitants du lieu : le propre père de Jeanne ne croit pas en l’innocence de sa fille. Selon certains témoins, il aurait même prononcé des paroles hostiles à son égard [732] , et aurait affirmé « qu’il ne soubçonnait point d’autres personnes que sa fille aînée Janneton pour l’avoir empoisonné [733] ». Dans ces conditions, on comprend que l’affaire soit au centre de toutes les conversations, mais aussi de certaines rumeurs qui transparaissent dans les témoignages. Entre autres dires, quelques-uns assurent ainsi que Jeanne Courillaud aurait déjà « tenté [de] [...] nuire à la santé de son père avec de la gemme » quand elle était petite, qu’elle aurait aussi auparavant « menac[é] de coupper le col à sa sœur avec [un] couteau », ou encore qu’elle aurait formé le « complot » d’empoisonner son père et sa sœur avec « le dit Lombard » (son prétendant) afin « de jouir tout aussitôt de tout ce qu’ils avoient [734] » Ce sont là quelques-uns des ragots qui circulent alors et qui ne reposent sur aucun fait avéré mais sur le « ouy dire ». Enfin, il ressort de cet ensemble de dépositions enregistrées à Airvault une autre indication primordiale pour Jeanne Courillaud : même si les soupçons et suppositions sur sa personne vont bon train, aucun témoin n’a vu formellement l’accusée mettre de l’arsenic dans les assiettes de sa proche famille. Les magistrats poitevins ne disposent donc pas, avec ces documents, de preuves pleines et entières de la culpabilité de la jeune femme à propos de la tentative d’empoisonnement. C’est pourquoi ils poursuivent leurs investigations au cours du mois d’août 1764.

Fig. 4. – Extrait de l’interrogatoire de Jeanne Courillaud du 10 août 1764.

ADV, 1B2/100.

Le Sieur François Charles Dutiers « lieutenant particulier [et] assesseur criminel [735] » et les greffiers Jean et François Gaultier convoquent les derniers témoins de l’affaire en la chambre criminelle de Poitiers. Ils y auditionnent successivement Louis Moreau « soldat au régiment de Vivarais » et Marie Dubois, venus spécialement de La Rochelle le 4 août 1764 [736] , puis le 27 août suivant Joseph Mestral « premier commissaire et inspecteur de pollice » et Antoine Plessis Delaunay « courtier français pour l’expédition des navires », qui ont fait le voyage de Nantes [737] . Sans surprise, ces divers témoins précisent les circonstances du vol rochelais (déjà reconnu par l’accusée), et de son arrestation dans la cité nantaise. Pour « le lieutenant particulier » François Charles Dutiers qui conduit l’entretien, il s’agit de tenter de faire avouer à la jeune femme la tentative d’empoisonnement. Dans la mesure où il a désormais une bien meilleure connaissance des faits, ses questions sont plus nombreuses (47 interrogations) et plus incisives que lors de sa première rencontre. Or, force est de constater que la jeune Jeanne fait montre d’une grande force de résistance. Si elle reconnaît avoir bien « trempé » la soupe « de son père, sa mère et sa sœur », elle clame sa totale innocence et affirme qu’« elle n’a jamais eu de mauvais dessein ». Elle dit, en outre, aimer profondément sa famille, et ne pas vraiment apprécier « le nommé Lombard garçon orloger » qui la courtise. Enfin, elle ne se laisse pas démonter lorsque le magistrat tente de forcer l’aveu en soutenant qu’il a des preuves que c’est elle qui a jeté « les morceaux d’arsenic » retrouvés « sur la maison de la ditte Guillot ». Elle lui répond simplement « que ce n’est point elle quy les y a jettés et qu’il est très facille qu’ils y ayent été jettés par d’autres endroits que de chez elle ». Bref, la jeune fille a du caractère et n’entend pas se laisser impressionner.

Après cet interrogatoire et l’audition des derniers témoins, le procès entre dans une seconde grande phase de procédure : l’instruction [738] . Celle-ci s’étale officiellement sur de longs mois, entre août 1764 et le début du mois de juin 1765. Pour Jeanne Courillaud, cette période est, sans nul doute, extrêmement éprouvante. Elle commence pour elle par un long isolement dans les geôles de la conciergerie du Palais, où elle ne voit sans doute personne entre le 27 août 1764 et les premières semaines de l’année 1765. Ses conditions de détention sont sans doute très difficiles, comme dans toutes les prisons d’Ancien Régime [739] . Elle y subsiste dans un grand dénuement, à tel point qu’elle y manque même de « linges et nippes pour son usage personnel [740] ». Quoi qu’il en soit, il lui faut attendre plus de six mois pour voir reprendre les opérations judiciaires de son procès. En effet, tout recommence véritablement à partir 26 février 1765 avec la venue à la chambre criminelle de Poitiers de soixante habitants d’Airvault convoqués par le lieutenant particulier. Parmi eux, on trouve quelques grandes figures de la bourgade : François Grenon docteur en médecine, Jean Baptiste Claveau marchand horloger, Marie Mestreau aubergiste du Cheval Blanc, ou encore Jean Louis Guillemard maître chirurgien. Deux des trois victimes de la tentative d’empoisonnement en font également partie : ses parents Louis Courillaud et Jeanne Catherine Turquois [741] .

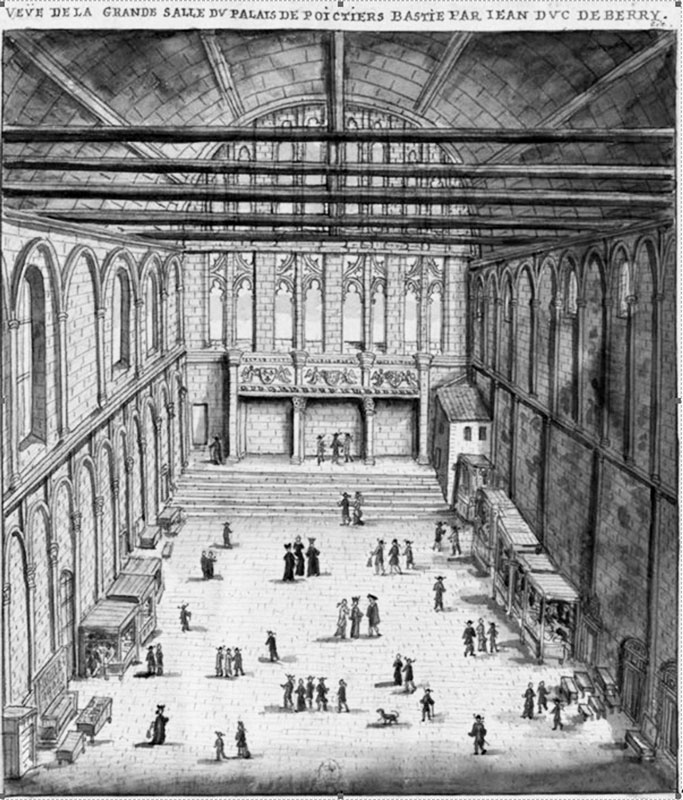

Fig. 5. – La grande salle du palais au xviiie siècle, siège de la sénéchaussée et présidial de Poitiers.

D’après Louis Boudan, Veue de la grande salle du palais de Poictiers bastie par Jean duc de Berry, 1699, BNF, Gallica.

Qu’attend-on exactement de tous ces gens ? Après leur avoir fait prêter serment, le lieutenant particulier leur demande individuellement de confirmer le contenu de la déposition qu’ils ont fait quelques mois auparavant auprès de la justice du marquisat d’Airvault [742] . Puis, dans la foulée, la moitié d’entre eux (26 très exactement) est confrontée directement à Jeanne Courillaud, que l’on sort alors de prison. Ces confrontations, qui se déroulent pour la plupart entre le 26 février et le 8 mars 1765, ont dû être particulièrement pénibles pour la jeune femme qui voit défiler devant elle des personnes qu’elle connaît bien, et qui l’incriminent presque unanimement [743] . La très grande majorité d’entre elles sont des femmes (environ les deux tiers), dont beaucoup ont le même âge qu’elle et ont pu être auparavant ses amies. Malgré la tension qui existe en la circonstance, Jeanne Courillaud fait face à toutes ces accusations. Elle rétorque maintes fois que les propos qu’elle entend sont « faux » et fondés uniquement sur des « ouy dire », et avertit systématiquement les témoins qu’ils ne « ser[ont] plus reçue [chez elle] après avoir ouy [...] [leur] déposition ». Toutefois, neuf témoins n’ont pas pu se rendre à Poitiers en raison de « leur grand âge ou [de] leurs infirmités » pour procéder au recollement de leur témoignage et éventuellement être confrontés à l’accusée. C’est pourquoi, sur ordre du procureur général du Parlement de Paris, il est décidé de « faire transférer » la jeune femme sous bonne escorte à Airvault, afin de terminer les dernières opérations de l’instruction [744] . Le 22 mai 1765, trois huissiers de Poitiers accompagnés d’un sous-brigadier et de sept cavaliers de la maréchaussée se rendent dans « les prisons de la conciergerie du Palais [745] ». Ils en extraient Jeanne Courillaud et la mettent « sur un cheval loué exprès » pour prendre la direction de la bourgade natale de la prisonnière. Le convoi est suivi de près par le Sieur François Hubert Irland de Bazoges, lieutenant général criminel [746] , et son greffier Jean Gaultier, qui font aussi spécialement le déplacement [747] . Après une escale à Vouzailles à mi-chemin, cette impressionnante escorte arrivent à destination le lendemain « sur les cinq heures du soir ». La fille Courillaud est aussitôt placée « dans les prisons » du dit lieu, pour éviter « quelques tentatives pour l’enlever [748] ». Ce retour de la jeune femme du pays a dû être un événement considérable à Airvault, qui a certainement alimenté toutes les conversations des habitants durant plusieurs jours. Loin de cette agitation, le lieutenant général criminel de Poitiers y poursuit sur place la procédure au « parquet [du] [...] marquisat » et demande, les 24 et 25 mai 1765, aux neuf derniers témoins de confirmer leurs dépositions [749] , et fait confronter quatre d’entre eux à l’accusée [750] . Après ces « deux jours et trois nuits » passés à Airvault, Jeanne Courillaud regagne ensuite la capitale provinciale, et retrouve son cachot de la conciergerie du Palais le 27 mai 1765. Dès lors, le dossier de l’instruction de l’affaire est complet. Après avoir revu l’ensemble des pièces de procédure, le lieutenant général criminel François Hubert Irland de Bazoges rend donc, au nom du ministère public, ses « conclusions définitives » le 3 juin 1765 : il demande « qu’avant qu’il [ne] soit procédé au jugement deffinitif de Jeane Courillaud accusée, qu’elle soit préalablement appliquée à la question ordinaire et extraordinaire manentibus indiciis [751] ».

La troisième et dernière phase du procès à Poitiers est le jugement proprement dit. Contrairement au souhait du lieutenant général criminel, la jeune fille d’Airvault ne semble pas soumise à la question (c’est-à-dire la torture) pour obtenir son aveu au début du mois de juin 1765 [752] . On ne trouve aucun procès-verbal relatant ce genre de séance, ni aucune mention dans les pièces ultérieures du dossier. Sans doute le Parlement de Paris n’a-t-il pas voulu en la circonstance donner son aval, alors indispensable pour procéder à ce type d’opération [753] . Conformément à l’ordonnance criminelle de 1670, François Charles Dutiers « lieutenant particulier assesseur criminel » et Vincent du Chailloux « premier conseiller », assisté de deux « rapporteurs [754] » et de trois autres « conseillers du Roy et juges magistrats [755] », en viennent à interroger Jeanne Courillaud pour la dernière fois, en l’installant pour l’occasion « sur la sellette » (petit tabouret très bas) le 11 juin 1765 [756] . Dans cette posture inconfortable, ils lui posent une succession de 36 questions, toutes extrêmement longues, précises et accusatoires [757] . Or, malgré la fatigue, la jeune femme campe sur ses positions et continue de nier une quelconque responsabilité ou complicité dans l’affaire d’empoisonnement. Dès lors, il ne reste plus au tribunal qu’à délibérer et à faire connaître sa sentence. Celle-ci intervient très rapidement dans les heures qui suivent le dernier questionnement de l’accusée le 12 juin 1765. Jeanne Courillaud y est déclarée solennellement « convaincue d’avoir vollée à la damoiselle Dubois marchande de la Rochelle la nuit du vingt six au vingt sept du mois de may de l’année mil sept cent soixante quatre la somme de six cent deux livres tant en or qu’en argent » et de quelques autres objets, et est par ailleurs « très violemment soubçonnée d’avoir le treize aoust de l’année mil sept cent soixante trois empoisonné son père, sa mère et sa sœur [758] ». Pour cela, on la condamne « à estre pendue et étranglée jusqu’à ce que mort s’en suive à une potence qui sera à cet effet dressée en la place de Saint Nicollas de cette ville par l’exécutteur de la haute justice » et à payer « cinquente livres d’amande envers le Roy [759] ». Il est, en outre, ordonné « que les six cent deux livres et autres effets vollés » devront être rendus dans les plus brefs délais « à la dite damoiselle Dubois » par le greffier. Au regard de la législation en place, cette sentence doit-elle être considérée comme sévère ? à dire vrai, pas vraiment si on la compare aux autres procès poitevins ayant trait uniquement à des vols, et qui se concluent aussi assez souvent par des peines de mort [760] .

Quoi qu’il en soit, sitôt la sentence prononcée, le greffier Jean Gaultier se rend en les prisons de la conciergerie du Palais et fait part à Jeanne Courillaud de la décision du tribunal de Poitiers [761] . On ne dispose d’aucune indication sur sa réaction en apprenant la nouvelle. Toujours est-il qu’elle informe aussitôt le greffier de son intention de faire appel par devant le Parlement de Paris : la procédure criminelle en vigueur lui en offre effectivement la possibilité [762] .

Épilogue parisien : l’appel au Parlement et l’enfermement à l’hôpital général

Dès que les magistrats de Poitiers prennent connaissance de la demande d’appel de Jeanne Courillaud, ils s’emploient à organiser « incessamment » son transfert dans la capitale parisienne [763] . Ce n’est néanmoins que le mercredi 3 juillet 1765 que la prisonnière part de Poitiers dans la voiture publique [764] . Sa translation est confiée à « M. Viollas directeur de la messagerie » qui la conduit « sous bonne et sûre garde » jusque « dans les prisons de la conciergerie du pallais à Paris [765] ». Sachant que le trajet dure sept à huit journées, elle y arrive certainement aux alentours du 10 juillet 1765 [766] .

Conformément à la procédure pénale, son procès est pris en charge par le Parlement de Paris, qui est alors la plus prestigieuse cour de justice du royaume [767] . Dans un premier temps, cette éminente juridiction examine attentivement les différents documents judiciaires sur l’affaire, que lui a fait parvenir la sénéchaussée de Poitiers. Elle travaille relativement vite sur ce dossier, puisqu’elle rend un premier arrêt le 26 juillet 1765, soit deux semaines à peine après l’arrivée de la jeune femme dans la capitale [768] . Qu’y décide-elle ? De manière un peu surprenante, elle ne suit pas la sentence poitevine et ordonne qu’« il sera plus amplement informé des faits mentionnés au procès-verbal [...] pendant un an contre la ditte Jeanne Courillaud, pendant lequel tems elle gardera prison ». La fille d’Airvault échappe donc, pour quelques mois au moins, à la pendaison. Que se passe-t-il pour elle dans les semaines suivantes ? En définitive, on l’ignore faute de documentation. On sait simplement qu’elle y subit un ultime interrogatoire, et qu’il lui faut attendre plus d’un an et demi la fin de son procès dans les geôles parisiennes. En effet, ce n’est que le 27 février 1767 que cette cour de justice rend son ultime sentence [769] . Elle condamne Jeanne Courillaud « à être battue et fustigée nue de verges par l’exécuteur de la haute justice, et flétrie d’un fer chaud en forme de la lettre V sur l’épaule droite ». Elle devra ensuite être « conduite en la maison de force de l’hôpital général de cette ville de Paris, pour y être détenue et enfermée à perpétuité ». On lui inflige enfin « la somme de deux cent livres d’amende envers ledit seigneur Roy », tout en ordonnant que « les six cents deux livres et autres effets volés à la ditte Dubois et déposés au greffe de la sénéchaussée de Poitiers luy seront rendus et restitués ».

En fin de compte, la jeune femme d’Airvault a évité la potence, mais pas la correction corporelle et humiliante et l’enfermement. Que devient-elle par la suite ? Conformément à la sentence du Parlement, elle entre à l’âge de 28 ans à l’hôpital général de la Salpêtrière en tant que prisonnière. Depuis le début du règne de Louis XIV, cet établissement accueille les femmes considérées comme folles, mais aussi les filles pauvres, de mauvaise vie, débauchées ou jugées dangereuses [770] .

Toutes celles qui ont commis un crime ou un délit grave sont ainsi enfermées dans un grand bâtiment situé dans la partie centrale de l’institution, qui porte le nom de « maison de force ». Cette dernière est organisée en quatre départements au xviiie siècle : « L’un appelé grande force, le second la correction, le troisième la prison et le quatrième le commun [771] . » Or, si l’on en croit un rapport judiciaire du mois de juin 1787, Jeanne Courillaud est incarcérée dans le département de la « grande force » dans une petite cellule du deuxième étage, où elle réside seule [772] . Elle est soumise aux mêmes conditions de détention que les autres prisonnières. Comme ses co-détenues, elle est vêtue d’« une robe de bure très grossière, d’un gris cendré, avec des bas de même couleur, une vieille jupe, un bonnet, une chemise de grosse toile et une paire de sabots [773] ». Sans surprise, on lui fournit une nourriture de mauvaise qualité « sans apprêt, sans cuisson, sans goût », et on la contraint certainement à travailler pour la manufacture de tricot : il est vrai qu’elle a quelques compétences dans ce domaine, puisqu’elle est « couturière » de formation [774] . Les cellules sont, en outre, mal chauffées, peu fournies en mobilier, et avec une hygiène rudimentaire [775] . Dès lors, on comprend aisément que la mortalité des détenues y soit relativement élevée et touche toutes les catégories d’âge [776] . En raison sans doute de sa jeunesse, la fille originaire d’Airvault supporte ces conditions difficiles, et survit au moins deux décennies à cet environnement hostile.

Fig. 6. – L’hôpital général de Paris au xviiie siècle. Vue de La Salpêtrière, prise du boulevard.

Source [http://www.biusante.parisdescartes.fr/histmed/image ?CISA0866 ].

Preuve de sa bonne santé et de sa résistance, Jeanne Courillaud va même jusqu’à alimenter la chronique de l’établissement pénitentiaire au moins deux reprises. Tout d’abord, au cours de l’année 1769 – soit deux ans environ après son entrée –, elle s’évade dans des circonstances que l’on ignore [777] . Elle n’est rattrapée par les forces de l’ordre que deux ans plus tard, le 8 février 1771 [778] . Entre-temps, pendant ses quelques mois de liberté, la fuyarde a eu le temps de se marier avec un certain Simon Boullanger, « cloutier » de profession [779] . Toutefois, l’ancienne couturière d’Airvault refait surtout parler d’elle à la veille de la Révolution française, à l’occasion d’un événement considérable à l’échelle du royaume. Dans quelles circonstances exactement ? Tout débute avec l’arrivée d’une nouvelle prisonnière à l’hôpital général à la fin du mois de juin 1786 : elle s’appelle Jeanne de Valois-Saint-Rémy, mais est plus connue sous le nom de comtesse de La Motte [780] . On ne parle alors que d’elle dans tout le pays. Elle est la principale instigatrice de l’incroyable affaire du collier de la reine, au cours de laquelle elle a escroqué des personnages importants de la Cour, et porté gravement atteinte à l’image de Marie-Antoinette [781] . Jugée par le Parlement de Paris, elle a été condamnée à être marquée publiquement au fer rouge de la lettre « V », et à être enfermée à perpétuité à La Salpêtrière [782] . Dès son arrivée dans cet établissement le 21 juin 1786, on l’installe dans le département de la « grande force » au second étage dans la « neuvième celule du corridor », qui se trouve immédiatement à côté de celle de Jeanne Courillaud [783] . Très vite, la comtesse, en raison de son rang, y profite de certains privilèges : elle a droit notamment à de nombreuses visites et une autre détenue (dénommée Marianne) partage sa cellule et lui sert de servante [784] . Jeanne de La Motte demeure, en cet endroit, plus de onze mois, au cours desquels elle tisse apparemment des relations amicales et de confiance avec ses voisines de détention. Elle envisage néanmoins rapidement d’en partir, et prépare méticuleusement son évasion grâce à de nombreuses complicités. Le mardi 5 juin 1787, s’étant procurée une clef lui permettant de sortir du bâtiment, elle demande à Jeanne Courillaud de l’aider à s’enfuir. Elle souhaite que celle-ci empêche, avec des arguments bien rôdés, les gardiennes d’entrer trop vite dans la cellule de la comtesse, afin de retarder les recherches et donner suffisamment de temps à l’évadée de quitter les lieux. Si l’on se fie à son témoignage, Jeanne Courillaud aurait pourtant alors préféré fuir avec la comtesse. Elle se laisse convaincre de n’en rien faire, Jeanne de La Motte lui donnant « sa parole d’honneur de lui envoyer [ultérieurement] de l’argent avec lequel elle pourroit obtenir sa sortie [785] ». Quoi qu’il en soit, la Poitevine s’acquitte ensuite parfaitement de sa tâche. Ce jour-là, en fin de matinée, elle réussit à distraire la surveillante « en lui montrant différents ouvrages », au moment de la fuite de la comtesse [786] . Cette dernière, déguisée en homme et accompagnée de la prisonnière qui lui sert de domestique, sort sans encombre de l’hôpital général, puis s’en va rejoindre l’Angleterre dans les jours suivants [787] . Tout le royaume et toute l’Europe ne parlent alors que de l’évasion de la comtesse de la Motte [788] ! Jeanne Courillaud est interrogée le surlendemain par le commissaire Michel Pierre Guyot [789] .

De manière assez surprenante, elle reconnaît à cette occasion spontanément sa complicité dans la fuite de Jeanne de la Motte. Elle avoue ainsi « qu’elle a empêché la sœur Béatrice (l’une des gardiennes) d’entrer le dit jour et à la dite heure dans la cellule de la femme Lamotte pour empêcher que la dite sœur ne s’aperçut que la ditte Lamotte n’était plus dans sa cellule pour lui donner le temps de s’éloigner de la Maison et empêcher qu’on ne courût après elle [790] ». En répondant de la sorte, elle ne semble craindre aucune poursuite à son encontre. Sans doute fait-elle confiance aux promesses faites par la comtesse. Au demeurant, et de manière assez étonnante, aucune procédure judiciaire ne s’ouvre contre elle, malgré ses aveux. Quant à Jeanne de la Motte, réfugiée outre-manche, elle continue à faire parler d’elle. Elle publie, coup sur coup, plusieurs ouvrages largement diffusés dans lesquels elle revient – à sa façon – sur l’affaire du collier et ses prolongements. C’est le cas des Mémoires justificatifs de la comtesse de Valois écrits par elle-même qui paraissent à Londres en 1789, ou encore de la Vie de Jeanne de Saint-Rémy de Valois, ci-devant comtesse de La Motte ; son emprisonnement et son évasion, écrite par elle-même, qui sort à Londres en 1791 avant d’être rééditée à Paris en 1792 et en l’An I. Dans ce dernier ouvrage, elle y raconte d’ailleurs sa sortie spectaculaire de la Pitié-Salpêtrière et évoque le rôle joué par sa voisine de cellule. Elle y change néanmoins le nom de la Poitevine et l’appelle « Marie Dubois » (c’est-à-dire du même nom que l’ancienne hôte rochelaise de Jeanne Courillaud [791] ) dans les quelques passages qu’elle lui consacre [792] . Toutefois, la célèbre comtesse ne survit pas longtemps à tous ces événements. Devenue paranoïaque et très instable, elle se jette d’une fenêtre au début du mois de juin 1791 et décède des suites de cette chute à Londres le 23 août 1791 à l’âge de 34 ans [793] . Que devient, pendant tout ce temps, la native d’Airvault ? Au moment de la mort de son ancienne codétenue (soit plus de quatre ans après l’évasion), elle est toujours prisonnière à la Maison de force de l’hôpital général de Paris. A-t-elle reçu entre-temps une aide, au moins financière, de la part de Jeanne de La Motte, comme celle-ci lui avait promis ? À dire vrai, on l’ignore. On sait cependant que le 30 janvier 1792, elle est finalement graciée par le roi Louis XVI [794] . Elle a alors 53 ans. Il est difficile de comprendre cette grâce royale, sans supposer l’intervention de personnages haut placés. Peut-être certains d’entre eux ont-ils ainsi voulu honorer la promesse de la principale responsable de l’affaire du collier. Toujours est-il que Jeanne Courillaud est de nouveau libre et peut poursuivre – après 26 ans et demi de captivité – le cours de son existence. On perd ensuite sa trace dans les archives tant parisiennes, que poitevines... Revient-elle en Poitou [795] ? Revoit-elle sa famille à Airvault ? Que fait-elle des dernières années de sa vie ? Ce sont là autant de questions pour lesquelles on ne dispose malheureusement d’aucun élément d’information dans l’état actuel de nos recherches.

Au terme de cet essai de reconstitution [796] , plusieurs remarques s’imposent à propos de cette incroyable histoire qui débute avec cette mystérieuse tentative d’empoisonnement à Airvault dans le Poitou du milieu du xviiie siècle.

En premier lieu, on ne peut être que saisi par la destinée tragique de Jeanne Courillaud. Cette jeune femme a pourtant, au départ, beaucoup d’atouts en main : elle est intelligente, croyante, de milieu aisé, éduquée et avec une assez forte personnalité. Bref, on lui aurait prédit sans peine un beau mariage ou une belle carrière de religieuse. Sa vie bascule le 13 août 1763 avec la tentative d’empoisonnement visant son père, sa mère et sa jeune sœur. En est-elle l’instigatrice ? Personne ne l’a vu mettre de l’arsenic dans la soupe familiale, mais un faisceau d’éléments paraît l’accuser. Elle perd, en tout cas, ce jour-là, la confiance de ses parents et se voit contrainte de quitter précipitamment sa bourgade natale. S’ensuit pour elle une vie erratique de plusieurs longs mois, jusqu’à ce vol qu’elle commet à La Rochelle au mois de mai 1764 et qui va définitivement la perdre. Arrêtée, elle est d’abord condamnée à la pendaison par le présidial de Poitiers, avant de voir sa peine commuée par le Parlement en enfermement perpétuel en l’hôpital général de Paris. A-t-elle vraiment tenté d’empoisonner ses parents ? Nul ne le sait et ne le saura désormais jamais. C’est évidemment le grand mystère de cette affaire.

Au-delà du cas personnel, l’histoire est passionnante par l’audience qu’elle acquiert au fil des mois. Car très vite, cette accusation d’empoisonnement suscite des peurs, et la circulation de rumeurs. Dès les premières heures qui suivent la tentative d’homicide sur les époux Courillaud, toute la bourgade d’Airvault ne parle plus que de cet événement. Quelques mois plus tard, à l’hôpital général de La Rochelle, de semblables bruits circulent tout autant parmi les filles de la Sagesse pour incriminer également leur toute nouvelle pensionnaire. Enfin, au mois de juin 1764, on parle beaucoup de cette même supposée empoisonneuse sur les chemins entre Nantes et Poitiers : une bande de « plusieurs étrangers » auraient même projeté de l’enlever à ce moment-là. Autant dire que l’affaire n’est pas qu’un simple fait divers : on en parle successivement à Airvault, Poitiers, La Rochelle, Nantes et sur certaines routes de campagne du Poitou. Certes, l’histoire de la jeune Airvaudaise ne défraie pas autant la chronique que celle de l’empoisonneur Antoine-François Dérues en 1777 [797] , ou encore de Marie Françoise Salmon à Caen (injustement accusée d’avoir assassiné ses maîtres avec du poison) à la fin de l’Ancien Régime [798] . Il n’empêche que l’affaire Jeanne Courillaud reste d’importance, en raison notamment de la gravité d’un des chefs d’accusation.

Malgré tout, le procès n’a pas intéressé le grand Voltaire, et sans doute ce dernier, faute de publicité, n’en a-t-il même certainement jamais entendu parler [799] . Airvault est pourtant proche de la terre d’origine de ses ancêtres. Néanmoins, on aime à penser que le grand philosophe ait peut-être eu une influence – même involontaire – sur le destin de Jeanne Courillaud. N’oublions pas, en effet, que cette histoire se déroule quelques mois à peine après l’affaire Jean Calas, qui a vu la condamnation à mort hâtive d’un innocent à Toulouse. La nouvelle de cette erreur judiciaire a alors un énorme écho dans tout le royaume [800] . Par conséquent, il se peut, qu’au moment de rendre leur ultime sentence, les juges du Parlement de Paris aient davantage pris en considération l’absence de preuves visuelles à propos de la tentative d’empoisonnement : cela les aurait peut-être conduits à ne pas confirmer la peine de pendaison du tribunal de Poitiers. Même si cela n’est que pure supputation, Voltaire aurait ainsi très indirectement « sauvé » – via Jean Calas – la vie de la jeune compatriote du « pays » de ses aïeux.

. Je tiens à remercier Lydie Bodiou, Frédéric Chauvaud, Myriam Soria, Régis Rech, Olivier Jeanne-Rose, Jacques Péret, Jacques Marcadé, Gwénaël Murphy, Mathieu Chartier, Luc Bourgeois, François Chancerel, Mathilde Beslier, Laurence Caillaud, Jane Demai, Olivier Neuillé et Élise Bernier pour l’aide ou la confiance qu’ils ont pu m’accorder dans l’élaboration de cette contribution.

. J.-P. Royer, Histoire de la justice en France de la monarchie absolue à la République, Paris, PUF, 1996, p. 193-198.

. R. Bijaoui, Voltaire avocat. Calas, Sirven et autres affaires, Paris, Taillandier, 1994 ; R. Pomeau (dir.), Écraser l’Infâme 1759-1770, Oxford, 1994, p. 131-159 et 288-307.

. Sur les préoccupations judiciaires de Voltaire dans son œuvre et sa carrière, voir l’excellent chapitre de synthèse intitulé « Un intérêt pour la justice ? » dans B. Garnot, C’est la faute à Voltaire... Une imposture intellectuelle ?, Paris, Belin, 2009, p. 29-53.

. J. Garrisson, L’affaire Calas : miroir des passions françaises, Paris, Fayard, 2004 ; É. Galland, L’Affaire Sirven, étude historique d’après les documents originaux, Mazamet, 1911 ; D. Holleaux, « Le procès du chevalier de La Barre », dans Quelques procès criminels célèbres des xviie et xviiie siècles, J. Imbert (dir.), Paris, PUF, 1964, p. 165-179 ; H. Piant, « Voltaire et l’étrange affaire Martin : erreur de jugement ou erreur du philosophe ? », dans L’erreur judiciaire de Jeanne d’Arc à Roland Agret, B. Garnot (dir.), Paris, Imago, 2004, p. 139-152.

. G. Chardonchamp, La famille de Voltaire. Les Arouet, Paris, Librairie Honoré Champion, 1911, p. 44-52 ; J. Renaud, « Les ancêtres poitevins de Voltaire », Bulletin de la Société historique et scientifique des Deux-Sèvres, 1960, p. 184-244, en particulier p. 213-217.

. J.-M. Raynaud, Voltaire soi-disant, Presses Universitaires de Lille, 1983, p. 288 ; J. d’Ormesson, « Voltaire (1694-1778). Un journaliste de génie », dans Une autre histoire de la littérature française, Paris, NIL, 1997, t. I, p. 137-142, en particulier p. 138.

. Cette affaire Jeanne Courillaud est mentionnée et a déjà été repérée dans l’étude suivante, sans faire l’objet de développement : Ch. Champion, La criminalité dans le ressort de la sénéchaussée et siège présidial de Poitiers (1760-1767) d’après les archives du présidial de Poitiers, mémoire de maîtrise (dir. Ph. Guignet), Poitiers, 1992, p. 27. Par ailleurs, Frédéric Jacquin – qui a travaillé à partir des archives du Parlement de Paris – y fait allusion dans une note de son article : F. Jacquin, « Un empoisonnement à Paris : l’empoisonnement du Sieur de Vaux (1742) », Histoire, économie et société, 1, 2001, p. 23-36, en particulier p. 34 note 90.

. En dehors de l’affaire Jeanne Courillaud, la seule autre histoire de ce type repérée dans les archives poitevines concerne une tentative d’empoisonnement à l’encontre de la « Demoiselle Dupond, pensionnaire au couvent des dames religieuses hospitalières » de Poitiers, pour laquelle il existe seulement un monitoire (Archives Départementales de la Vienne, J 1101, monitoire du 4 décembre 1741). Les études suivantes, qui ont dépouillé systématiquement les dossiers judiciaires de la sénéchaussée et siège présidial de Poitiers, n’ont ainsi répertorié aucun procès consécutif à un empoisonnement au xviiie siècle : É. Vieuille, La criminalité relevée par le présidial de Poitiers entre 1701 et 1714, mémoire de maîtrise (dir. J. Péret), Poitiers, 1998 ; É. Vieuille, Les lieux et l’heure du crime dans le ressort du présidial de Poitiers entre 1701 et 1730, mémoire de DEA (dir. J. Péret), Poitiers, 2000 ;

. Sur l’historiographie et la bibliographie des études traitant de l’empoisonnement au xviiie siècle, on se reportera à la seule synthèse existant sur le sujet : F. Jacquin, Affaires de poison. Les crimes et leurs imaginaires au xviiie siècle, Paris, Belin, 2005, en particulier p. 15-16 et p. 176-182. Voir également son travail plus exhaustif : F. Jacquin, Le crime d’empoisonnement et son imaginaire dans la France du xviiie siècle, thèse de doctorat d’histoire moderne (dir. D. Crouzet), Paris IV-Sorbonne, 2003, p. 10-33.

. L’ensemble du dossier judiciaire est conservé aux Archives Départementales de la Vienne (ADV par la suite) à la côte 1B2/100. Il comprend plus de quarante pièces de procédure différentes, qui représentent un ensemble documentaire de plus de 400 pages.

. Il existe peu d’études historiques sur Airvault, à l’exception du travail ancien suivant : H. Beauchet-Filleau, « Recherches sur Airvau, son château et son abbaye », Mémoires de la Société des Antiquaires de l’Ouest, 1857, p. 177-369.

. Abbé Expilly, Dictionnaire géographique, historique et politique des Gaules et de la France, Paris, 1768, t. V, article « Poitiers », p. 734-735.

. M. Poignat, Histoire des communes des Deux-Sèvres. Le pays thouarsais, Poitiers, Michel Fontaine Éditeur, 2001, p. 261.

. Abbé Expilly, Dictionnaire géographique, historique et politique des Gaules et de la France, Paris, 1762, t. I, p. 51 ; Affiches du Poitou, jeudi 12 février 1789, p. 26.

. Affiches du Poitou, jeudi 12 février 1789, p 26 ; M.-P. Baudry, Les fortifications des Plantagenêts en Poitou 1154-1242, Paris, éd. CTHS, 2001, p. 272-273.

. L. Pérouas, Le diocèse de La Rochelle de 1648 à 1724. Sociologie et pastorale, Paris, SEVPEN, 1964, p. 484, p. 502 ; J.-P. Laclère, Halles anciennes et marchés couverts entre Loire et Gironde, La Mothe-Achard, Offset Cinq éditions, 1998, p. 43-44.

. Abbé Expilly, Dictionnaire géographique, historique et politique des Gaules et de la France, Paris, 1762, t. I, article « Airvaut », p. 50-51 ; Almanach de Poitou pour l’an de grâce mil sept cent soixante-trois, Poitiers, 1763, non paginé, rubrique « Élection de Poitiers » [Médiathèque François Mitterrand de Poitiers, Salle du Patrimoine, M 64].

. La population d’Airvault semble en pleine croissance entre 1754 et 1763 : voir Abbé Expilly, De la population de la France, Amsterdam, 1765, p. 162.

. Affiches du Poitou, jeudi 12 février 1789, p. 25.

. Carte générale de la France [Poitiers], N° 67. Feuille 92, gravée par Nicolas Chalmarier (établie par César-François Cassini de Thury), 1767-1770 ; L. Pérouas, op. cit., p. 491.

. Almanach de Poitou pour l’an de grâce mil sept cent soixante-trois, Poitiers, 1763, non paginé, rubrique « Foires et assemblées du Poitou » [Médiathèque François Mitterrand de Poitiers, Salle du Patrimoine, M 64].

. Ces quelques éléments statistiques ont été établis à partir du document suivant : ADV, C 789, rôle de tailles d’Airvault de l’année 1775.

. P.-M. Dubois, « État de l’industrie en France, d’après l’enquête du contrôleur général Desmarets (début du xviiie siècle) », Bibliothèque de l’école des chartes, 104, 1943, p. 137-218, en particulier p. 182.

. Affiches du Poitou, jeudi 25 juin 1789, p. 104.

. P. Boissonnade, Essai sur l’organisation du travail en Poitou depuis le xie siècle jusqu’à la Révolution, Paris, 1900, t. I, p. 63, p. 299, p. 386, p. 470, t. II, p. 549.

. Les deux orthographes du nom existent : « Courilleau » dans les registres paroissiaux et « Courillaud » dans les dossiers judiciaires. Nous avons choisi le second, plus fréquemment utilisé dans les archives traitant directement de cette affaire.

. D’autres membres de la famille habitent également à Airvault : c’est le cas notamment de « la tante Rabeth » et de l’oncle « nommé Saint-Thibault ».

. Jeanne Catherine Turquois a seulement 49 ans en août 1763 : elle est née le 30 novembre 1713 à Airvault. Voir ADDS, registre de la paroisse Saint-Pierre d’Airvault, acte de baptême du 30 novembre 1713.

. à défaut d’avoir pu retrouver son acte de baptême, nous savons que Louis Courillaud « marchand » est inhumé le 10 décembre 1767 à Airvault « âgé d’environ quatre vint ans » : Archives Départemientales des Deux-Sèvres (ADDS par la suite), registre de la paroisse Saint-Pierre d’Airvault, acte de sépulture du 10 décembre 1767.

. ADV, 1B2/100, Interrogatoire sur la sellette de Jeanne Courillaud du 11 juin 1765.

. Nous n’avons pas retrouvé la date de naissance de Marie Courillaud. Nous savons simplement qu’elle épouse Jacques Fillatreau maître chapelier le 6 février 1769 à Airvault : voir ADDS, registre de la paroisse Saint-Pierre d’Airvault, acte de mariage du 6 février 1769.

. Jeanne Courillaud est née le 30 janvier 1739 à Airvault : ADDS, registre de la paroisse Saint-Pierre d’Airvault, acte de baptême du 30 janvier 1739.

. ADV, 1B2/100, Interrogatoire de Jeanne Courillaud du 10 août 1764 subi par devant M. le lieutenant criminel de Poitiers.

. ADV, 1B2/100, Interrogatoire de Jeanne Courillaud du 5 juillet 1764 subi immédiatement après sa translation.

. à défaut de disposer des témoignages directs des habitants d’Airvault (l’information secrète criminelle n’est pas complète dans le dossier), c’est ce qu’il ressort indirectement de la confrontation des témoins avec l’accusée : voir ADV, 1B2/100, Cahier de confrontation des témoins à Jeanne Courillaud accusée (établi entre le 11 août 1764 et le 25 mai 1765).

. ADV, 1B2/100, Interrogatoire sur la sellette de Jeanne Courillaud du 11 juin 1765.

. ADV, 1B2/100, Confrontation de Françoise Batard, fille de Jean Batard cloutier, à l’accusée du 27 février 1765.

. ADV, 1B2/100, Interrogatoire sur la sellette de Jeanne Courillaud du 11 juin 1765.

. ADV, 1B2/100, Interrogatoire sur la sellette de Jeanne Courillaud du 11 juin 1765.

. ADV, 1B2/100, Interrogatoire sur la sellette de Jeanne Courillaud du 11 juin 1765.

. ADV, 1B2/100, Information secrète criminelle du 4 août 1764, témoignage de Marie Dubois, fille marchande, âgée de 51 ans, demeurant paroisse Saint-Barthélemy de La Rochelle.

. ADV, 1B2/100, Information secrète criminelle du 4 août 1764, témoignage de Marie Dubois, fille marchande, âgée de 51 ans, demeurant paroisse Saint-Barthélemy de La Rochelle.

. ADV, 1B2/100, Information secrète criminelle du 4 août 1764, témoignage de Marie Dubois, fille marchande, âgée de 51 ans, demeurant paroisse Saint-Barthélemy de La Rochelle.

. ADV, 1B2/100, Interrogatoire de Jeanne Courillaud du 10 août 1764 subi par devant M. le lieutenant criminel de Poitiers.

. ADV, 1B2/100, Confrontation de Jean Louis Guillemard, maître chirurgien, à l’accusée le 26 février 1765.

. ADV, 1B2/100, Interrogatoire de Jeanne Courillaud du 10 août 1764 subi par devant M. le lieutenant criminel de Poitiers.

. La peur d’être empoisonné est l’une des très grandes peurs des hommes du xviiie siècle. L’empoisonnement fait encore partie des crimes atroces dont les auteurs peuvent être roués et brûlés : voir M. Porret, « Effrayer le crime par la terreur des châtiments : la pédagogie de l’effroi chez quelques criminalistes », dans La peur au xviiie siècle. Discours, représentations, pratiques, J. Berchtold, M. Porret (dir.), Genève, Droz, 1994, p. 45-68, en particulier p. 57.

. ADV, 1B2/100, Interrogatoire de Jeanne Courillaud du 10 août 1764 subi par devant M. le lieutenant criminel de Poitiers.

. ADV, 1B2/100, Interrogatoire sur la sellette de Jeanne Courillaud du 11 juin 1765.

. ADV, 1B2/100, Interrogatoire sur la sellette de Jeanne Courillaud du 11 juin 1765.

. ADV, 1B2/100, Interrogatoire de Jeanne Courillaud du 10 août 1764 subi par devant M. le lieutenant criminel de Poitiers.