À la recherche des empoisonneuses du haut Moyen Âge

Emmanuelle Santinelli-Foltz

« Dégainant son épée, [Thierry II] voulut tuer [Brunehaut]. Celle-ci, arrachée à la mort par les hommes nobles qui les entouraient, s’enfuit avec peine... Se comportant de manière excessivement odieuse, elle lui fit présenter par les mains de dignitaires un maléfice, une boisson empoisonnée. Le roi Thierry, qui l’ignorait, la but et, affaibli, [...] il mourut[66]. »

Si l’on en croit l’auteur anonyme du Liber Historiae Francorum, qui achève sa rédaction en 727[67] – plus d’un siècle après les événements –, Thierry II († 613) serait mort empoisonné par sa grand-mère avec laquelle il était alors en conflit, alors que la Chronique de Frédégaire, antérieure de quelques soixante dix ans, précise que Thierry est mort d’un « flux de ventre » (profluvium ventris)[68], ce qui est souvent associé à la dysenterie[69]. Il est vrai que les symptômes de cette maladie sont voisins de ceux observés dans certains cas d’empoisonnement, ce qui permet toutes les suppositions et accusations, à une époque où la médecine est incapable de faire des diagnostiques précis[70]. Il n’empêche que la version du Liber Historiae Francorum qui n’hésite pas à interpréter le flux de ventre[71] comme le résultat d’un empoisonnement est intéressant à plus d’un titre pour les clichés qu’il contribue ensuite à véhiculer. Tandis que Thierry – un homme – cherche à tuer d’un coup d’épée, Brunehaut – une femme – a recours au poison. L’un des clichés les plus profondément ancrés dans les mentalités concerne en effet la répartition des moyens et méthodes d’assassiner entre les sexes : à l’homme, l’usage au grand jour de la force brutale – ce qui témoignerait de sa virilité – ; à la femme, celui de la perfidie réalisée dans l’ombre, du fait de sa supposée faiblesse. En 1909, deux médecins qui publient une étude (historique, psychologique et médico-légale) sur les empoisonneurs vont jusqu’à affirmer que ceux-ci souffrent – ce qui expliquerait leurs gestes – de « féminisme psychologique » et « physiologique[72] ». Les historiens qui ont travaillé sur la question du poison en général, et Franck Collard en particulier pour le Moyen Âge, ont beau démontrer que l’empoisonnement n’est pas une pratique majoritairement féminine[73], les auteurs qui s’adressent au « grand public » continuent, à l’image de Bernadette de Castelbajac dans ses Histoires d’empoisonneuses d’hier et aujourd’hui paru en 2010, de véhiculer l’idée que le poison est l’« arme favorite des femmes plutôt que des hommes[74] ». Outre l’association de Brunehaut au poison, image passée ensuite à la postérité – la version du Liber Historiae Francorum s’étant imposée[75] aux dépens de celle de la Chronique de Frédégaire –, l’extrait cité met en scène le milieu royal et replace l’empoisonnement dans le cadre des luttes de pouvoir, ce qui correspond aux cas d’empoisonnement les plus fréquemment mis en lumière au haut Moyen Âge[76]. Il évoque aussi l’usage d’une boisson, ce qui renvoie à l’image de la coupe empoisonnée, modèle du genre associé à la reine[77]. Il fait enfin du poison un maléfice (maleficium), ce qui associe l’empoisonnement à la fois à la magie et à la sorcellerie, pratiques là encore très souvent associées aux femmes[78]. Si l’image de l’empoisonneuse, véhiculée par les sources, est construite sur des modèles[79] et relève davantage de l’imaginaire que de la réalité[80], il n’empêche que la documentation a laissé quelques traces d’empoisonneuses – comme d’empoisonneurs –, réelles ou supposées qu’il convient de mieux cerner : qui sont-elles ? Quelles sont leurs cibles, ou qui sont ceux qu’elles sont accusées de viser, et pourquoi ? En quoi se distinguent-elles des hommes qui ont recours – ou sont accusés d’avoir recours – au poison ? Dans le cadre de cet ouvrage collectif qui envisage le long terme, le haut Moyen Âge (ve-xie siècles), pour lequel le balayage – loin d’être exhaustif – de différents types de sources (narratives, mais aussi législatives et pénitentielles) pour le royaume des Francs et de Francie occidentale, n’a livré qu’une faible moisson. Je m’intéresserai d’abord à ces quelques empoisonneuses identifiées, avant de montrer que les empoisonneuses potentielles ont pu être beaucoup plus nombreuses.

Peu d’empoisonneuses avérées

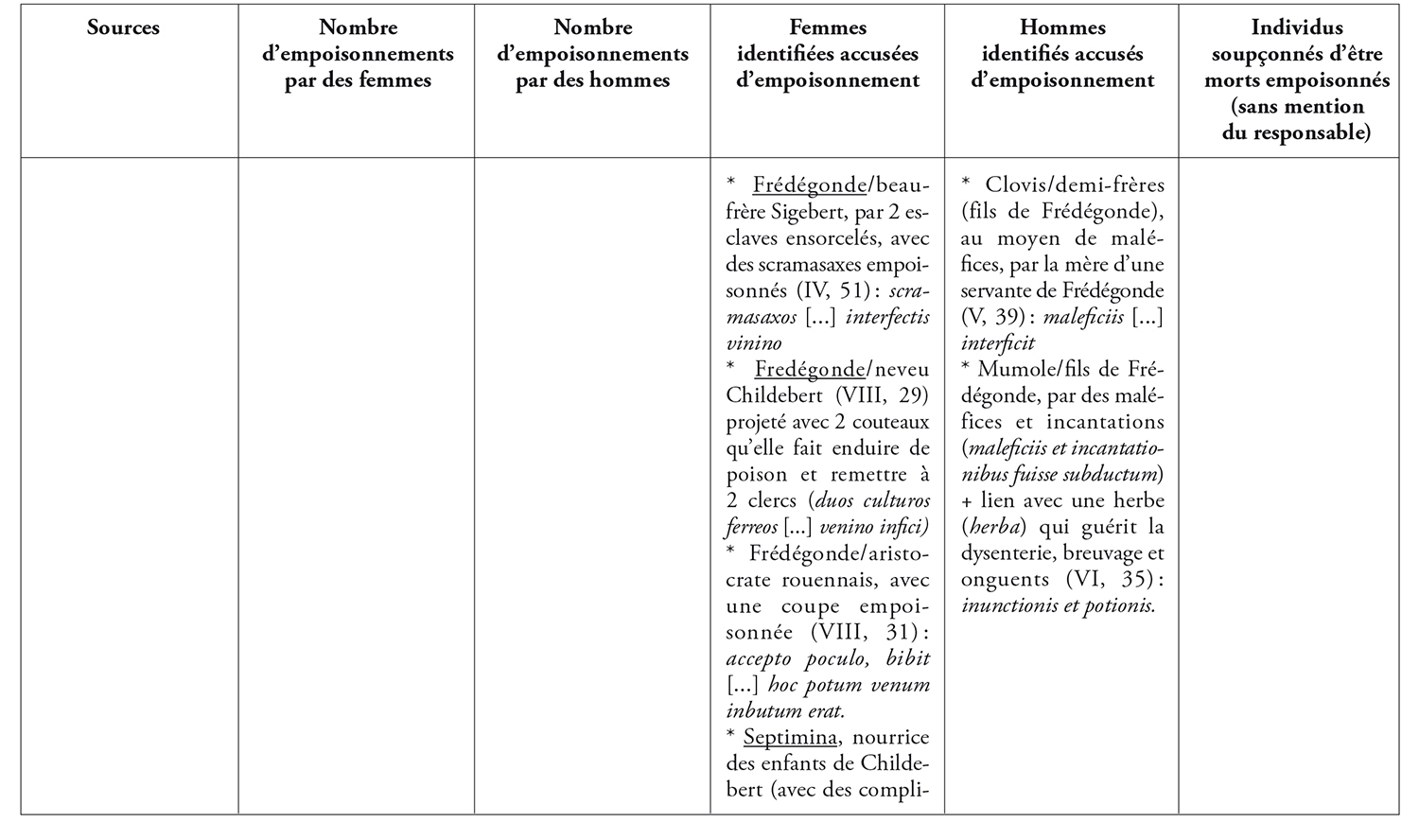

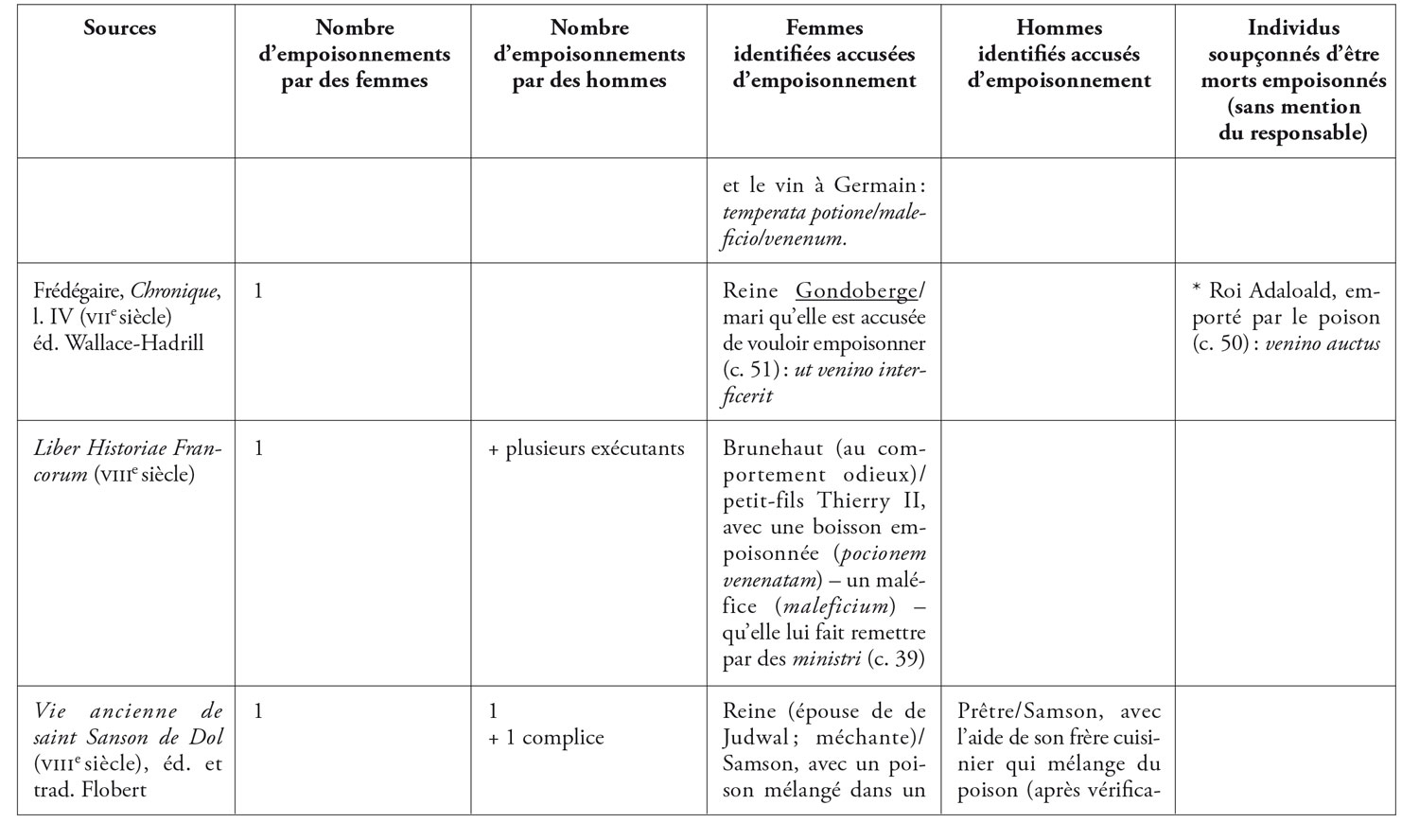

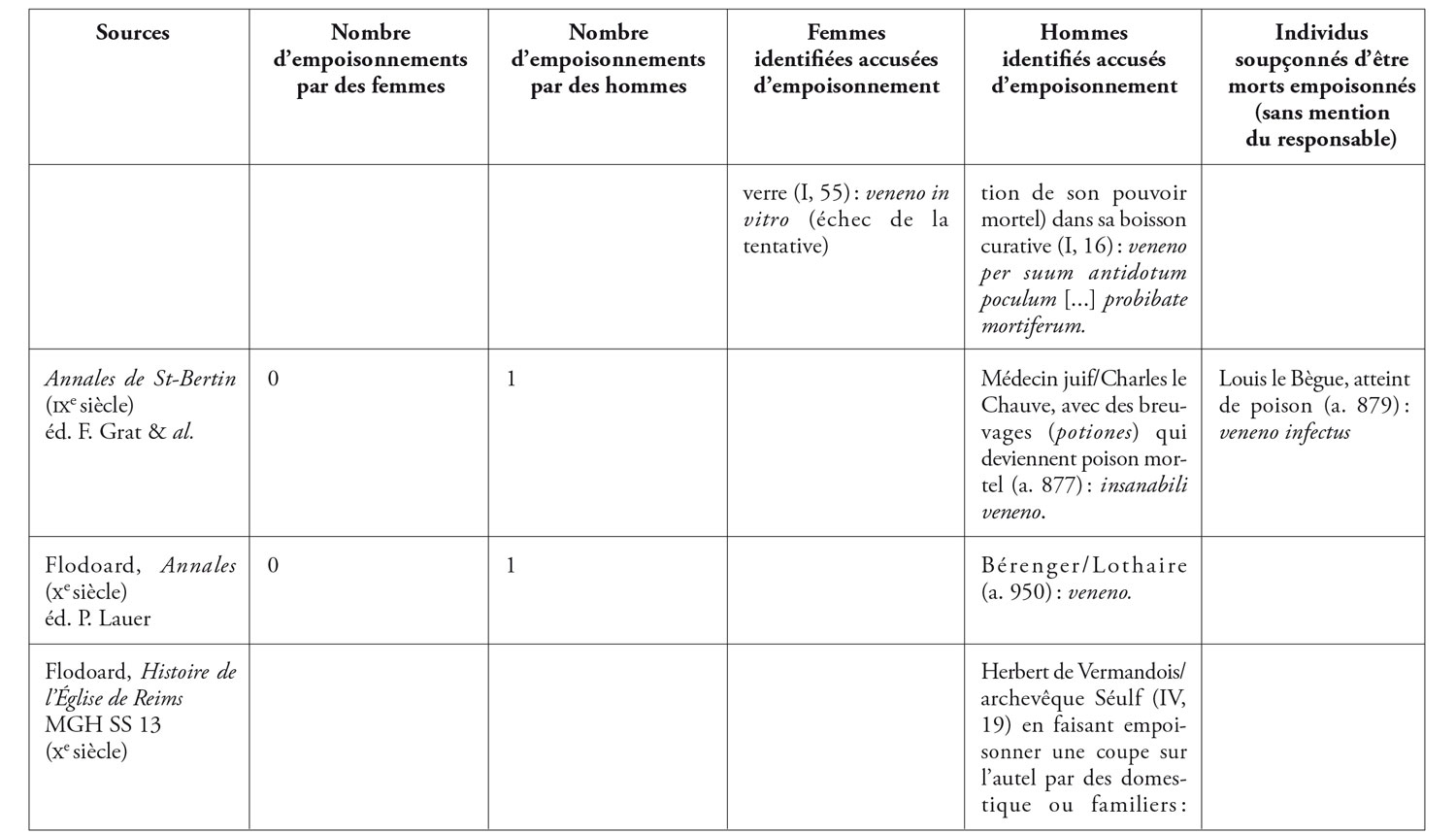

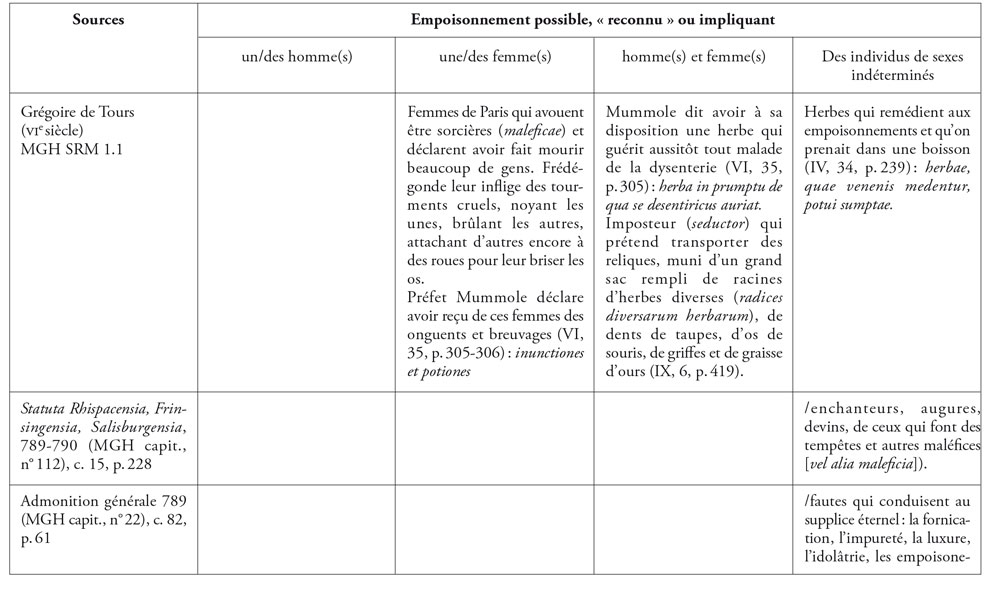

Le haut Moyen Âge n’est pas la période la plus fournie en affaires d’empoisonnement, ce que Franck Collard avait déjà souligné [81] . Quant à la figure de l’empoisonneur, elle ne commence à prendre de l’épaisseur qu’à partir du xiiie siècle [82] . Le haut Moyen Âge a néanmoins une petite palette de femmes (et d’hommes) considérées comme empoisonneuses (et empoisonneurs) dont il s’agit de préciser le profil. Le tableau 1 recense les quelques cas identifiés repérés dans le corpus dépouillé.

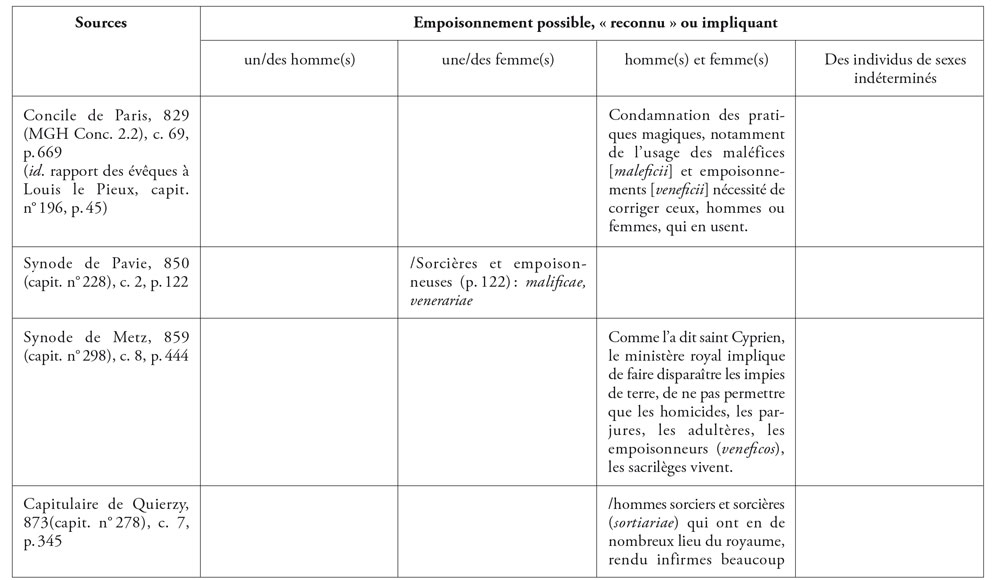

Tableau 1. – Empoisonneuses et empoisonneurs au haut Moyen Âge.

* DHL ; Fortunat, Vie de saint Germain, évêque de Paris, éd. MGH SRM 7, p. 337-418 (BHL 3468) ; Frédégaire, Chronique, op. cit. ;LHF ; Vie ancienne de saint Sanson de Dol, éd., trad. et commentée par P. Flobert, Paris, 1997 ; Annales de St-Bertin, éd. F. Grat, J. Veillard, S. Clémencet, Paris, 1964 ; Flodoard, Annales, éd. P. Lauer, Paris, 1905 ; Id., Histoire de l’Église de Reims, éd. I. Heller, G. Waitz, MGH SS 13, Hanovre 1881, p. 409-599 ; Folcuin de Lobbes, Gestes des abbés de Saint-Bertin, éd. O. Holder-Egger, ibid., p. 600-635 ; Richer, Histoire de France (888-995), éd. et trad. R. Latouche, 2 t., Paris, 2e éd., 1967 ; Adémar de Chabannes, Chronique, éd. P. Bourgain, Turnhout, 1999 (trad. Y. Chauvin, G. Pon, Turnhout, 2003). Ne figurent pas les sources dépouillées dans lesquelles n’apparait aucune mention de poison : Nithard, Histoire des fils de Louis le Pieux ; Chronique des abbés de Fontenelle ; Eginhard, Vie de Charlemagne ; Astronome, Vie de l’empereur Louis le Pieux ; etc.

La recherche des empoisonneuses, réelles ou supposées, implique d’abord de les identifier. Si le plus souvent les sources précisent qu’elles usent de poison – venenum (voire veninum ou vininum) –, plus rarement d’une substance toxique (toxicum), ou, ce qui est encore plus explicite, qu’elles tuent (interficit) ou empoisonnent (medificavit) avec du poison, il arrive aussi qu’elles ne mentionnent que des maléfices (maleficium), que certains passages associent explicitement à des substances utilisées dans le but de tuer [83] , ce qui en fait des poisons [84] , et justifie que les meurtres par maléfices aient été répertoriés comme empoisonnements. Il en résulte pour les affaires d’empoisonnements que, lorsque l’on est renseigné sur le commanditaire (29 cas sur 35), il s’agit d’une femme dans 17 cas et d’hommes dans 12 cas (mais s’y ajoutent dans 2 cas des complices masculins et dans 1 cas un groupe indéfini de commanditaires). Si les affaires où les femmes sont mises en avant apparaissent un peu plus nombreuses (2/3), on reste dans un ordre de grandeur voisin, compte tenu de la faiblesse de l’échantillon, et à plusieurs reprises hommes et femmes agissent conjointement, ce qui ne fait pas de l’empoisonnement un crime genré.

Il ressort d’ailleurs du corpus un certain nombre de constats communs aux deux sexes. Que l’auteur de l’empoisonnement soit homme ou femme, il est considéré – lorsqu’il y a jugement – négativement (méchant(e), malfaisant(e), odieux(se), traître), comme son geste (cruel, mal), dont il est parfois précisé qu’il a provoqué le châtiment divin, et alors que le poison est, à plusieurs reprises, associé au diable ou à l’hérésie. Un seul cas fait l’objet d’un jugement différent : celui de la mère de saint Germain qui cherche sans y parvenir à tuer l’enfant qu’elle porte en prenant une potion abortive, qualifié de poison ( venenum ) par Fortunat. Celui-ci justifie le geste par la honte et la pudeur féminine, puisque la mère de Germain enchaine deux grossesses à intervalle rapproché – ce qui implique le non-respect des interdits sexuels suivant un accouchement [85] . La mère est cependant rendue innocente, précise l’auteur, par la victoire de l’enfant dans le combat qui l’oppose à celle-ci : dans ce cas, l’objectif n’est cependant pas tant pointé sur la mère « empoisonneuse » que sur Germain dont il s’agit surtout de souligner la sainteté dès sa vie in utero . En dehors de la condamnation quasi générale de celui comme de celle qui administre le poison, il y a aussi similitude entre les sexes quant à la méthode : que l’auteur de l’empoisonnement soit homme ou femme, il remet lui-même, dans la moitié des cas, le poison (dont la nature n’est jamais précisée), le plus souvent dilué dans une boisson. Outre le côté pratique du support (dilution facilitée, dissimulation du goût), les uns et les autres profitent des usages des élites qui se font servir des boissons dans le cadre de festins mais aussi de l’intimité quotidienne, à moins qu’il ne s’agisse pour les auteurs d’insister sur d’autres symboliques, notamment bibliques (lorsqu’il s’agit d’empoisonner du vin, symbole du sang du Christ, ou d’associer une femme usant de poison à Ève) et sociales (renversement du rôle de la reine « nourricière » et « tisseuse de paix » dont le pouvoir est ainsi remis en cause [86] ). Enfin, les mêmes sources montrent généralement aussi hommes et femmes, parfois les mêmes, user d’autres moyens que l’empoisonnement pour éliminer leurs adversaires ou rivaux, voire ceux qu’ils considèrent comme indésirables, ce qui est particulièrement net chez Grégoire de Tours et dans la Vie de Sanson [87] . En effet, les sources s’intéressant en priorité aux élites, les hommes et femmes liés aux affaires de poison se trouvent essentiellement issus des milieux royaux et aristocratiques, ce qui n’exclut pas le recours à des exécutants d’origine plus modeste, et dans la plupart des cas, le recours au poison s’explique dans un contexte de conflits d’intérêts, et plus particulièrement de luttes de pouvoir.

Le corpus met cependant aussi en lumière des différences entre empoisonneurs et empoisonneuses. Les affaires impliquant des femmes apparaissent d’abord avec plus de netteté et de détails, les auteurs se montrant par ailleurs beaucoup plus affirmatifs que pour les hommes pour lesquels ils précisent plus souvent qu’il y a supposition, rumeur ou accusation (5 cas sur 12 pour les hommes ; 2 cas sur 17 pour les femmes). Pourtant la première anecdote des Dix livres d’histoires de Grégoire de Tours qui identifie l’auteur d’un empoisonnement – une femme non nommée, qui aurait empoisonné sa mère pour l’avoir punie de s’être enfuie avec l’un de ses serviteurs (III, 31) – est inventée de toute pièce, puisqu’incompatible sur le plan chronologique, ce que sait Grégoire de Tours, manifestement bien renseigné sur la situation italienne et probablement volontairement flou, quant aux noms des deux femmes impliquées [88] . Le récit, destiné à critiquer l’hérésie arienne et à expliquer la fin des Ostrogoths, tout en exaltant le pouvoir franc [89] , n’en affirme pas moins comme une certitude l’empoisonnement de la mère par sa fille, ce qui invite à la prudence quant aux autres individus, notamment femmes, accusés d’empoisonnement. Il en est de même de l’évolution du discours qui ne présente pas un même individu comme ayant toujours eu les traits d’un empoisonneur, comme on l’a vu pour Brunehaut. Les informations glanées reflètent probablement davantage les fantasmes des auteurs – voire de la société – que les réalités.

La différence de précision et de netteté dans les affaires d’empoisonnement selon que l’auteur est homme ou femme se retrouve dans leur identité. Les empoisonneuses sont dans leur grande majorité des membres de la famille royale, essentiellement reines (11 cas sur 17), voire fille de roi (1 cas), ce qui représente 70 % des cas répertoriés (les autres sont issues de l’aristocratie pour trois d’entre elles, et de la domesticité royale pour la dernière). Les empoisonneurs, quant à eux, apparaissent d’un rang social bien moindre et relèvent de milieux plus diversifiés. En dehors de Clovis, fils du roi Chilpéric, accusé d’avoir fait empoisonner ses demi-frères, les autres empoisonneurs n’appartiennent pas au milieu royal : ils sont essentiellement issus de l’aristocratie laïque (5 cas) ou du monde médical (4 cas), et dans un cas de l’Église. Les médecins ou hommes versés dans l’art médical méritent d’être mis à part : si dans deux cas, on ne peut totalement exclure que ceux-ci aient pu être commandités par un ou plusieurs assassins utilisant leur proximité avec la reine ou le roi et l’utilisation de remèdes, ils apparaissent d’abord dans leur vocation curative ; quant aux deux autres, ils sont mis en scène par Richer dans un concours qui vise à déterminer lequel d’entre eux doit être reconnu comme sommité médicale, l’évaluation portant sur la capacité à trouver les antidotes aux poisons que les deux hommes s’administrent. Il résulte de ces différences sociales entre empoisonneurs et empoisonneuses une image plus nette des secondes que des premiers, ce qui se traduit aussi dans la mémoire collective. Il n’en demeure pas moins que lorsqu’il s’agit de déstabiliser ou de critiquer un individu qui est lié au pouvoir, notamment royal, l’accusation d’empoisonnement met d’avantage en avant les femmes que les hommes, auxquels sont plus souvent attribués d’autres types d’actes (trahison, meurtre par les armes, campagne militaire, etc.), probablement parce que cela correspond aux modèles de représentation du haut Moyen Âge [90] .

Il résulte de ces distinctions sociales entre les sexes des décalages chronologiques : dans le monde franc, les femmes accusées d’empoisonnement disparaissent des sources aux ixe-xe siècles, alors que ce n’est pas le cas des hommes, même si la période mi viiie-mi ixe siècle correspondant à l’affirmation du pouvoir carolingien est marquée par « l’absence d’écho donné à des crimes ou des suspicions de crimes vénéneux », contrairement à ce qui est observé en Angleterre et en Italie. Frank Collard propose d’expliquer cette particularité par le parti-pris idéologique des auteurs favorables à la dynastie, tout en reconnaissant que l’hypothèse « surestime l’emprise des pouvoirs en place sur les esprits [91] ». Il faut néanmoins reconnaître que, pour ce qui est des femmes, celles accusées d’empoisonnement sont d’abord des reines, comme on l’a vu, et que les accusations visent autant à dénoncer le pouvoir exercé par celles-ci qu’à critiquer les rois et la manipulation dont ils peuvent faire l’objet [92] . Or si les souverains carolingiens ont dû faire face à des oppositions, les critiques à leur égard restent relativement discrètes et se focalisent peu sur les reines, pourtant davantage associées au pouvoir. Les reines ne sont à nouveau accusées d’être empoisonneuses que lorsqu’il faut justifier le changement dynastique au profit des Capétiens, en discréditant les deux derniers Carolingiens, montrés victimes de reines maléfiques [93] .

Les différences entre empoisonneurs et empoisonneuses portent aussi sur leurs victimes : dans la majorité des cas, les femmes éliminent – ou sont accusées d’avoir éliminé ou de vouloir éliminer – des hommes (16 cas sur 17, l’exception étant la mère d’Amalasonthe), issus du groupe familial (5 maris, 1 beau-fils, 1 beau-frère, 1 neveu, 1 petit-fils mentionné deux fois, un fils in utero, un parent), à deux exceptions près (deux membres de l’élite qui bravent l’autorité royale). Les empoisonneurs s’attaquent eux aussi en majorité à des hommes (11 cas/12, l’exception étant la reine Austregilde qui accuse ses médecins de l’avoir empoisonnée), mais extérieurs à la famille, sauf dans le cas de Clovis qui aurait empoisonné ses demi-frères. Plus que la proximité des femmes avec leur victime qui faciliterait le crime ou l’accusation, il faut probablement y voir les conséquences de situation et de discours différents selon les sexes : d’une part, bien plus que les hommes, les femmes et leur marge de manœuvre dépendent de leur situation familiale et des liens qu’elles entretiennent avec les hommes de leur entourage qui détiennent le pouvoir, ce qui peut les conduire au meurtre (ou à être suspectée d’en être l’auteur), pour protéger ou renforcer tout à la fois leur place et les intérêts de l’homme dont elles dépendent (généralement mari ou fils) ; d’autre part, il n’est pas impossible que les crimes intrafamiliaux, généralement condamnés, soient attribués à des femmes pour rejeter sur celles-ci la responsabilité des conflits et éviter de discréditer les hommes, à l’image de Grégoire de Tours lorsqu’il rapporte les compétitions au sien de la famille mérovingienne pour la succession royale [94] .

Enfin, le mode d’administration du poison est un peu plus souvent mentionné lorsqu’il est le fait d’une femme (11 cas sur 17) que d’un homme (5 cas sur 12), du fait des récits plus détaillés concernant les premières (dont on finit par se demander s’ils ne visent pas à rendre vrai ce qui ne relève que de la supposition, voire du fantasme) : les empoisonneuses le dissimulent le plus fréquemment dans une boisson (10 des 12 cas qui précisent le moyen d’administrer le poison), alors que les empoisonneurs usent aussi de la nourriture (2 cas [95] , auquel il faut ajouter l’empoissonnement de la poivrade, contre 2 dans une boisson). Dans les représentations, les responsabilités domestiques qui incombent aux femmes dans le partage sexuel des tâches et favorisent leur liens avec la cuisine rendent plausibles leur responsabilité dans les empoisonnements alimentaires. Cela n’exclut cependant pas que les hommes aient aussi recours à l’empoisonnement et aux supports alimentaires : en revanche, cela implique pour eux davantage que pour les premières, de se concilier des complices en cuisine. Inversement, les deux seuls cas d’utilisation d’armes enduites de poison, en dehors des flèches empoisonnées utilisées à la guerre (DHL, II, 9), sont attribués par Grégoire de Tours à une femme, en l’occurrence Frédégonde, pour éliminer à coup sûr, les rois Sigebert puis Childebert : « de façon à ce que si un coup mortel ne détruise pas les tissus vitaux, l’infection même causée par le poison puisse du moins arracher plus rapidement la vie » (VIII, 29, trad. R. Latouche, II, p. 156). Il est vrai que l’auteur – qui apprécie peu Frédégonde et l’accuse de 3 empoisonnements – la montre prête à toutes les transgressions : il n’en souligne pas moins comme le reste du corpus que la répartition des moyens de tuer selon le sexe (les armes aux hommes/le poison aux femmes) ne se vérifie pas. Comme pour l’usage par les hommes du poison dissimulé dans l’alimentation, celle des armes empoisonnées par les femmes implique pour celles-ci de se concilier des exécutants, voire des complices, au besoin ensorcelés ou dopés, pour effectuer des tâches qui ne leur sont pas habituellement dévolues.

Ce panorama des empoisonneuses identifiées apparait relativement réduit, même si le corpus n’a rien d’exhaustif, et cela d’autant plus qu’il n’y a aucune certitude que les affirmations et accusations correspondent à la réalité. En outre, s’il existe quelques nuances entre l’empoisonneuse et l’empoisonneur dans la représentation que les sources en donnent, rien ne fait de l’empoisonnement une pratique spécifiquement féminine, ni ne brosse réellement le portrait de la femme accusée du crime de poison [96] (plutôt que réelle empoisonneuse, du fait du discours évolutif des sources). Faut-il cependant en conclure qu’il y avait peu d’empoisonneuses au haut Moyen Âge ? L’analyse de la question de l’empoisonnement, envisagée de manière plus générale et anonyme permet de préciser quelque peu les choses.

De nombreuses empoisonneuses potentielles ?

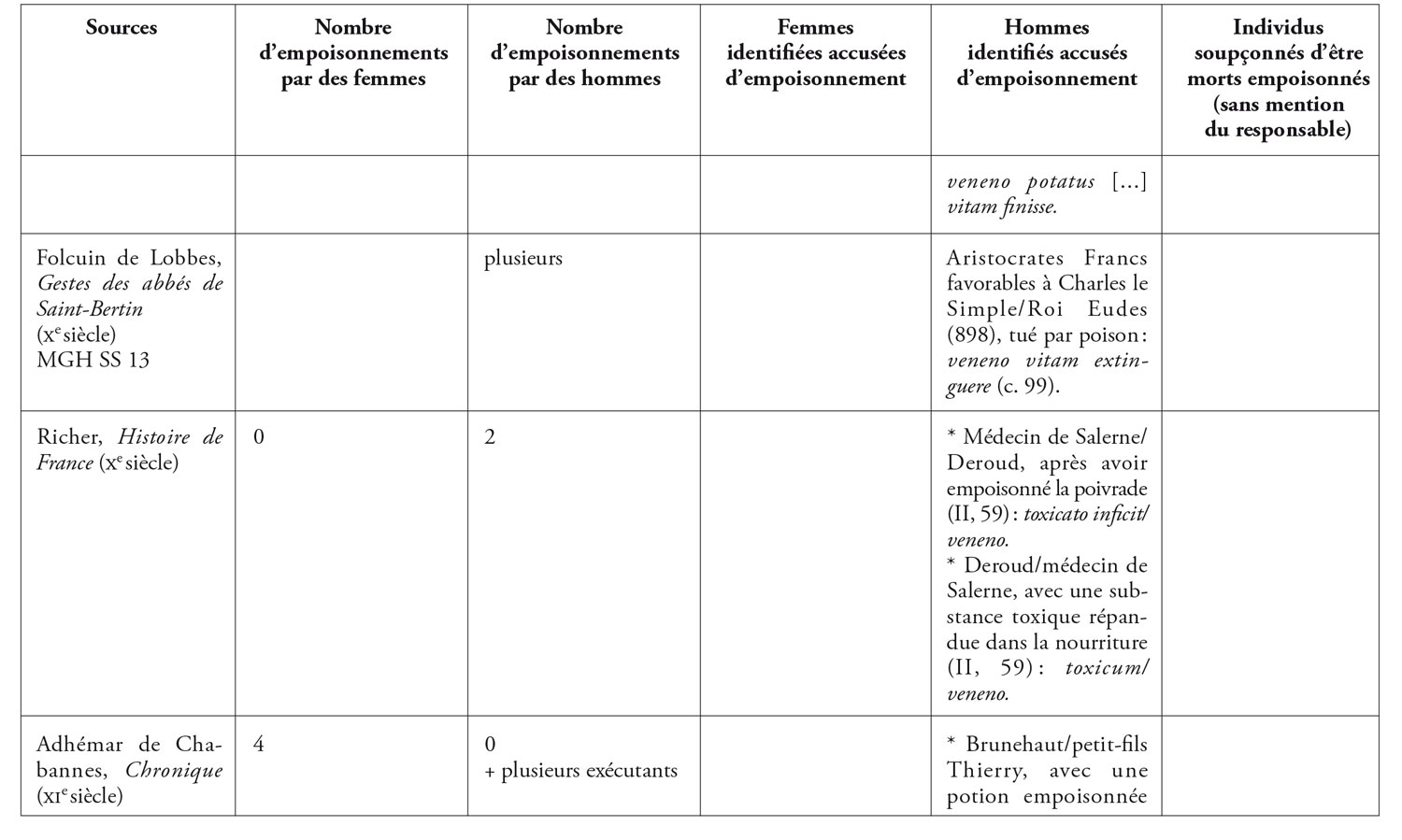

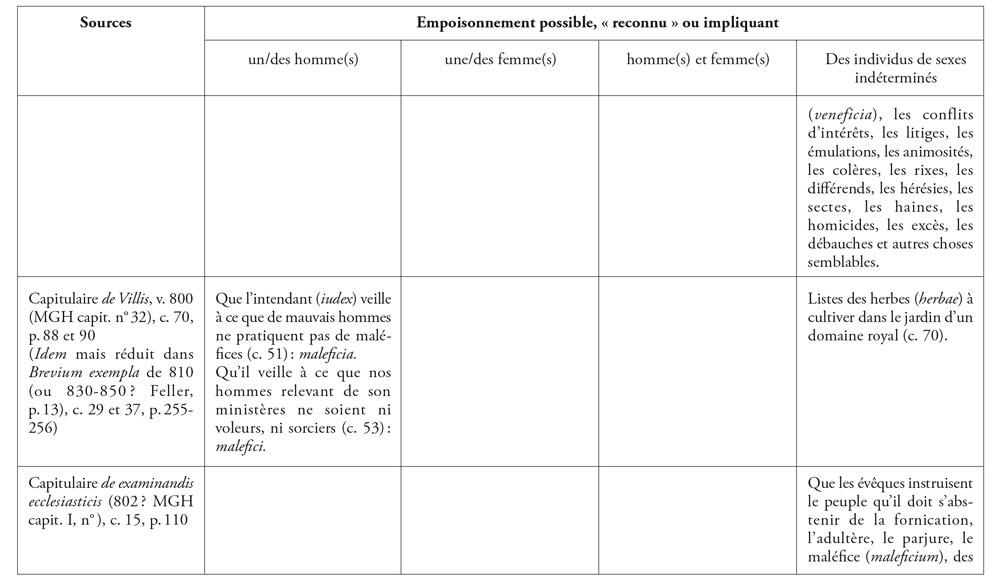

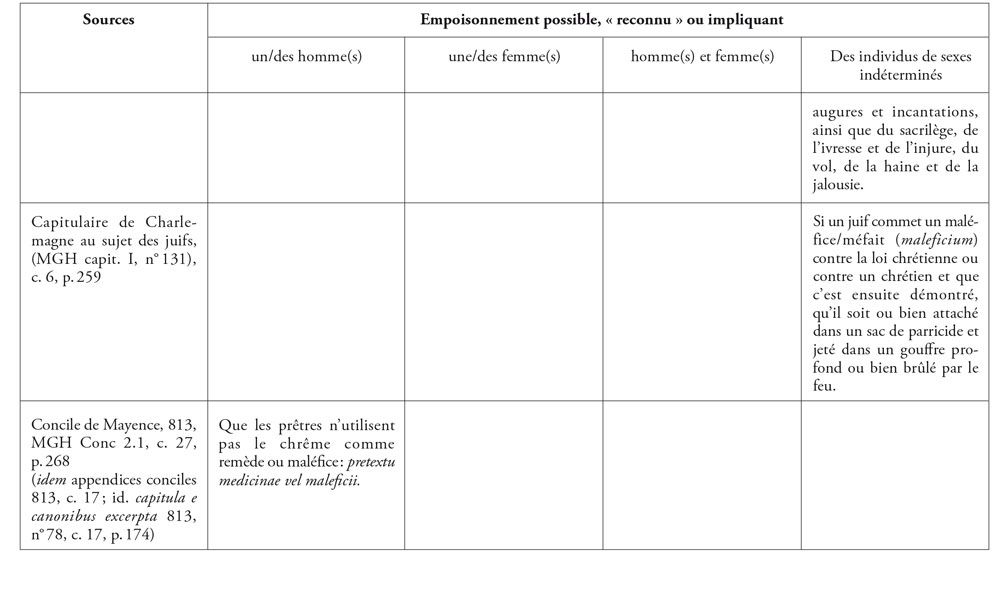

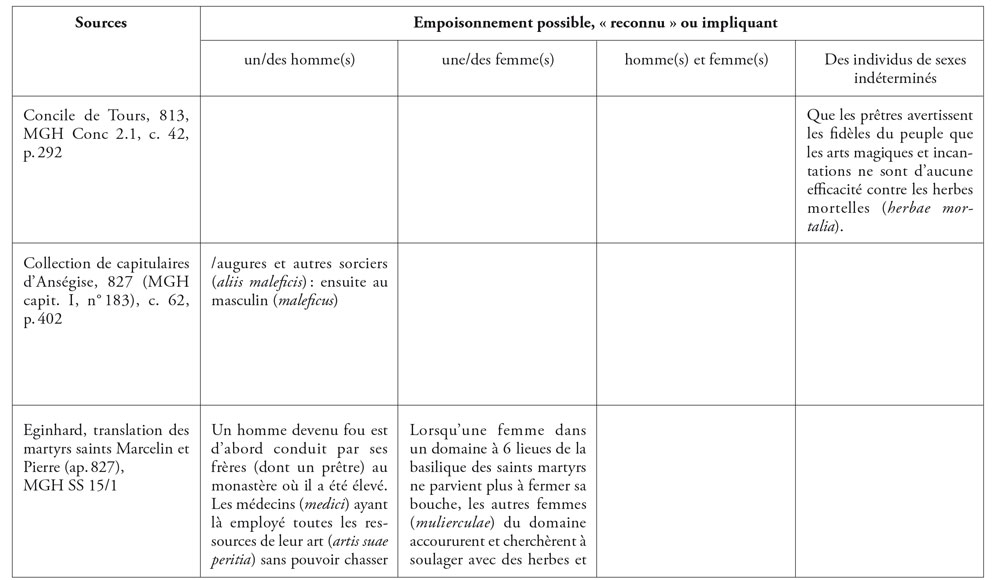

À côté des individus – hommes et femmes – qualifiés d’empoisonneurs, les sources évoquent ici ou là, de manière plus générale, des empoisonnements et ceux qui les commettent.

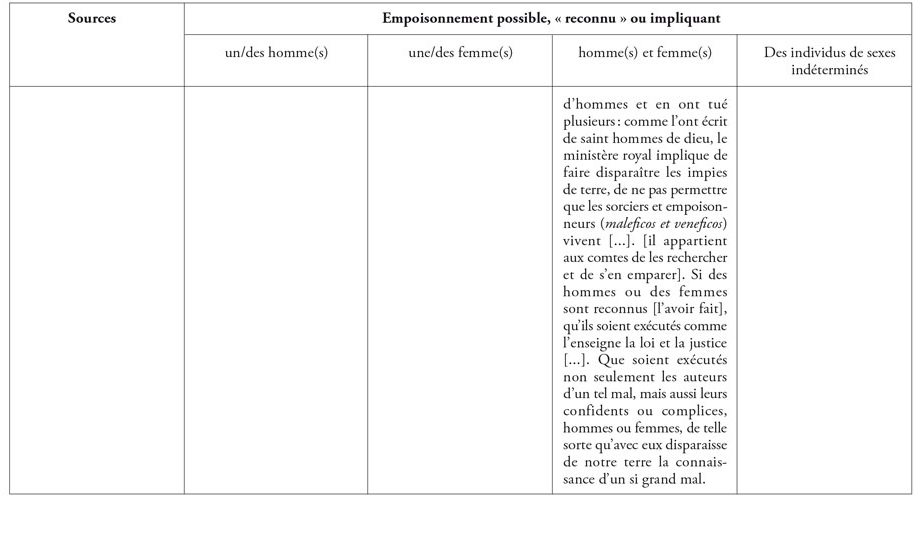

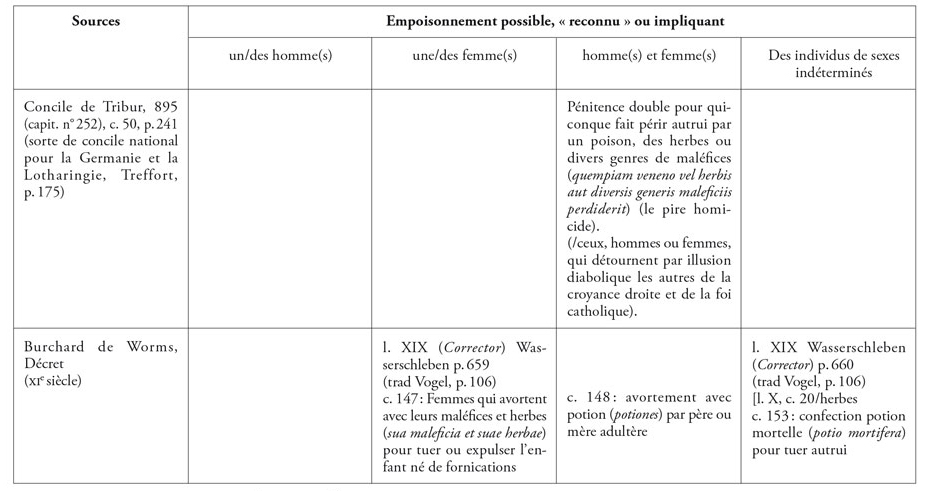

Tableau 2. – Empoisonnement et genre au haut Moyen Âge.

Le tableau 2 en fait le recensement, en les distinguant selon les précisions données ou non quant au sexe des auteurs. Il y intègre, en outre, les références à des pratiques qui peuvent être liées à l’empoisonnement. D’une part, l’usage d’herbes ou de potions. En effet, l’empoisonnement implique de pouvoir se procurer des produits nocifs. Les substances dont la réaction chimique dans le corps peut causer la mort sont très diverses et pendant longtemps les humains se sont servis des poisons naturels issus du monde animal (notamment venins) et plus encore des végétaux (champignons et plantes diverses) [97] . Parmi ceux-ci, les herbes à vocation thérapeutique pouvaient aussi en cas de surdose (accidentelle ou intentionnelle) se transformer en poison [98] . D’autre part, ceux qui donnent des remèdes, sous quelques formes qu’ils se présentent. Enfin, le recours aux maléfices et à la sorcellerie, dont la distinction avec la médecine ne semble pas d’une grande netteté dans certains milieux, à moins que la confusion ne soit volontairement faite par les auteurs.

Même si le recensement est loin d’être exhaustif, deux types d’informations s’en dégagent. D’une part, les législateurs civils ou religieux, lorsqu’ils condamnent et punissent l’empoisonnement, ne l’envisagent pas comme une pratique sexuée : ils légifèrent le plus souvent sur ce type d’homicide (le pire selon le concile de Tribur, parce qu’associé à la magie et au diable) [99] , qu’il soit commis aussi bien par des hommes que par des femmes, auxquels peuvent être associés des confidents ou des complices, masculins comme féminins (capitulaire de Quierzy de 873). D’autre part, face à la maladie et aux infirmités, en dehors du recours aux saints dont les religieux s’attachent à rapporter les miracles, le corpus témoigne d’attitudes qui diffèrent selon le milieu social : les élites (royales et aristocratiques, laïques et religieuses) consultent des médecins, tous hommes, tandis que les couches populaires se tournent vers d’autres types de praticiens [100] , des deux sexes – qualifiés par les autorités civiles et religieuses de sorciers ou sorcières –, et vers d’autres pratiques, associées aux maléfices, herbes et enchantements. Parmi la seconde catégorie de praticiens, le corpus évoque des hommes, y compris des agents royaux (capitulaire de villis) et des prêtres (concile de Mayence). Mais les mentions les plus précises, issues de différents types de sources, témoignent des liens étroits entretenus par les femmes avec les pratiques paramédicales, et notamment l’usage des herbes. Pour Grégoire de Tours, à la fin du vie siècle, si Mummole dispose d’une herbe qui guérit la dysenterie, ce sont des femmes qualifiées de sorcières (et punies comme telles) qui lui fournissent onguents et breuvages, et notamment une substance qui aurait pu empoisonner le fils de Frédégonde : cela explique la réaction de la reine à leur encontre, jugée cruelle par l’auteur. Il est vrai que celui-ci qui apprécie peu la reine ne perd jamais une occasion de souligner sa cruauté : encore faut-il pour que celle-ci soit crédible, qu’elle soit replacée dans un contexte vraisemblable, comme ici l’existence de femmes qui commercent à Paris onguents et potions. Au ixe siècle, si l’on en croit Éginhard, lorsqu’une paysanne se coince la mâchoire, les secours viennent d’abord des autres femmes du domaine qui cherchent à la soulager avec des herbes et des enchantements. Certes, l’auteur qui veut démontrer la puissance des saints Marcellin et Pierre, condamne ces pratiques jugées superstitieuses et insiste sur leur inefficacité, mais pour que le miracle qui s’en suit soit plausible, il faut que le rôle de ces femmes corresponde à une réalité. Enfin, au xie siècle, le décret de Burchard de Worms évoque les potions abortives que peuvent se procurer pères et mères adultères (c. 148), mais il fait des maléfices et des herbes des attributs féminins utilisés pour avorter (c. 147).

À côté des médecins reconnus et d’individus plus ou moins considérés comme des charlatans [101] , les femmes devaient connaitre quelques recettes, notamment à base de plantes, destinées à soulager les maux les plus courants [102] . Si la culture des herbes en général, couramment consommées alors, et des plantes médicinales en particulier, était recommandée dans les domaines royaux (capitulaire de villis), et pratiquée dans les monastères, auxquels ont longtemps été liés les soins médicaux (mal distingués, au moins jusqu’au xiie siècle, des soins de l’âme, de la charité et de l’hospitalité) [103] , elle devait l’être aussi, du moins pour quelques-unes, dans les potagers qui jouxtent la maison paysanne et dont le soin revient aux femmes. Elles existent en outre à l’état sauvage, ce qui permet de s’en procurer certaines espèces, variables selon les régions et les saisons, dans le cadre de la cueillette – autre activité féminine [104] . Or, certaines de ces plantes sont toxiques, voire mortelles, ce que reconnaît le concile de Tours de 813 : c’est le cas de la rue et de la scille qui figurent dans la liste donnée par le capitulaire de villis des herbes à cultiver dans le jardin des domaines royaux ; mais c’est aussi celui de l’hellébore ou de la jusquiane noire communément répandues à l’état sauvage [105] . La première aurait failli tuer Martin qui se nourrissait alors d’herbes et de racines, si l’on en croit Sulpice Sévère, suivi par Fortunat (vie siècle) [106] ; quant à la seconde, connue déjà par Isidore de Séville notamment, elle pousse dans les terres en friche, du moins dans la région de Worms vers l’an mil, et sert notamment dans un rituel, condamné par Burchard de Worms, faisant intervenir femmes, jeunes filles et fillettes. S’il s’agit ici de mettre fin à la sécheresse et donc de favoriser la fertilité de la terre pour vivre – et non de donner la mort. Il n’en reste pas moins que le rituel est centré sur les femmes et que celles-ci manipulent une plante extrêmement toxique, propriété alors connue, comme l’a souligné Fabrice Guizard en analysant ce passage du Corrector. On y retrouve en outre l’association des femmes, d’une plante et de pratiques magiques [107] .

Si l’on observe des analogies entre herbes et remèdes, de même qu’entre herbes et femmes – même si la nature des herbes utilisées est rarement précisée –, les sources témoignent des limites floues qui ont toujours existé entre le remède et le poison, les deux substances usant souvent des mêmes composants et ne se distinguant que par les dosages [108] . L’utilisation du même terme de potio dans l’un comme dans l’autre cas le confirme. En outre, il faut très certainement distinguer, comme le corpus l’y invite, l’usage de ces herbes par les femmes à des fins « personnelles » et familiales – voire de voisinage –, toléré, tout en étant méprisé – ce dont témoigne le miracle rapporté par Éginhard –, et leur utilisation, par les femmes comme par les hommes, à des fins « commerciales » qui l’était beaucoup moins et faisait même l’objet de poursuites à partir de l’époque carolingienne, les autorités l’assimilant à des pratiques païennes. Il n’en reste pas moins que si ces substances ont probablement le plus souvent vocation curative, elles peuvent aussi être utilisées pour tuer [109] . Les femmes, particulièrement associées à la manipulation des herbes, même si elles n’en ont pas l’exclusivité, peuvent ainsi apparaître comme autant d’empoisonneuses potentielles. Aussi n’est-ce probablement pas un hasard que la seule mention repérée qui associe sorcellerie et empoisonnement concerne des femmes (maleficae, venerariae), même si c’est en Italie (concile de Pavie, 850), davantage éclairée en matière d’empoisonnements que la Francie Occidentale pendant le premier siècle carolingien.

La recherche des empoisonneuses au haut Moyen Âge relève davantage de l’histoire des idées que de l’analyse des réalités historiques. Il y a très probablement eu des empoisonneuses, comme aux autres époques, mais il n’est pas du tout certain que les femmes accusées – parfois tardivement – d’avoir eu recours à l’empoisonnement en aient réellement usé. Les accusations s’insèrent dans un discours qui vise à critiquer certaines femmes ou certains comportements considérés hors-normes justifiant l’usage – réel ou non – du poison dans les luttes d’intérêts, comme un moyen parmi d’autres, pour éliminer un adversaire ou un individu indésirable. En ce sens, hommes comme femmes sont accusés d’y avoir recours, même si le profil des uns et des autres n’est pas le même, les secondes étant d’un statut nettement supérieur aux premiers, avec une place à part faite au milieu royal. Les auteurs n’insistent cependant pas tant sur le poison, en tant que tel, que sur l’empoisonneur ou l’empoisonneuse, globalement mauvais, ou sur l’explication d’un décès suspect. Si les femmes apparaissent un peu plus que les hommes impliquées – de manière réelle ou imaginaire – dans les empoisonnements, cela est dû, plus qu’à une prétendue faiblesse physique, d’une part, aux modèles de représentation, issus tant de la culture païenne (associant la toxicité à la féminité) que de la tradition chrétienne (faisant d’Ève la première empoisonneuse de l’histoire), et d’autre part, aux relations étroites qu’entretiennent les femmes avec les herbes : plus que l’accès à la cuisine en vertu du partage sexuel des tâches, il me semble que c’est la connaissance et l’usage des herbes au quotidien, tant pour nourrir que guérir, qui transforme les femmes en empoisonneuses potentielles, alors que la volonté de défendre leurs intérêts ou ceux de leur progéniture offre des motivations toutes trouvées.

À partir du xie siècle, le discours semble évoluer dans le sens d’une association plus étroite du poison à la femme, ce qui n’en fait pas une réalité ni n’exclut des accusations à l’encontre des hommes : cela peut s’expliquer, d’une part, par les transformations de la documentation (plus importante et plus diversifiée dans la seconde partie du Moyen Âge), et d’autre part, par les mutations politiques (émiettement du pouvoir qui démultiplie les acteurs), sociales (association plus étroite des épouses à l’exercice du pouvoir ce qui les rend plus visibles) et religieuses (réforme grégorienne qui se traduit par l’encadrement plus étroit de la société laïque et donc la condamnation plus virulente des pratiques jugées déviantes). Cela contribue peut-être au processus qui finit par aboutir, à la fin du Moyen Âge, à l’invention de la sorcière qui lie, avec une attention particulière portée aux milieux populaires, femmes, diable, maléfices et venins, alors que les sorciers sont laissés au second plan.

. Liber Historiae Francorum (ensuite LHF), c. 39, éd. B. Krusch, MGH SRM 2, Hanovre, 1888, p. 231 : Et evaginato gladio voluit eam occidere. Illa vero a viris nobilibus, qui circumstabant, erepta, vix evasit [...]. In odium nimium habita, pocionem venanatam, per manus ministrorum maleficium ei porrigens. Theudericus rex haec ignorans, bibit, elanguesque [...] mortuus est.

. Sur le LHF en général, R. A. Gerberding, The rise of the Carolingians and the Liber Historiae Francorum, Oxford, Oxford University Press, 1987, notamment, p. 1-3 et 146-172.

. Frédégaire, Chronique des temps mérovingiens (l. IV et continuation), J. M. Wallace-Hadril (éd.) et trad. O. Devillers et J. Meyers, Turnhout, Brépols, 2001, c. 39, p. 116. Sur la Chronique, voir l’introduction de cette édition traduite, p. 39-42, et plus particulièrement, p. 17-18, pour la date d’écriture vers 660.

. Ian Wood qui s’appuie sur la chronique de Frédégaire affirme que le roi Thierry II est mort de la dysenterie : I. Wood, The Merovingian Kingdoms (450-751), Londres-New York, Longman, 1994, p. 134. Selon Grégoire de Tours, pour expliquer l’épidémie de dysenterie de 580 en Gaule, avec fièvre, douleur de reins et vomissement jaune-verdâtre, « beaucoup prétendaient qu’il y avait un poison caché » (desentericus morbus [...] veninum occultum est) : Grégoire de Tours, Dix livres d’histoires (ensuite DHL), V, 34, éd. B. Krusch, W. Levison, MGH SRM I, 1, Hanovre, 1951, p. 239 (trad. R. Latouche, Histoire des Francs, Paris, rééd. 1999, t. I, p. 294-295).

. Ce n’est qu’à partir du xixe siècle qu’il y a eu progrès dans la détection scientifique des empoisonnements : J. de Maleissye, Histoire du Poison, Paris, François Bourin, 1991, p. 8.

0. L’auteur du Liber historiae Francorum ne semble pas connaitre la Chronique de Frédégaire, dont il s’écarte régulièrement, mais les deux auteurs devaient utiliser des sources communes.

0. E. Dupré, R. Charpentier, Les empoisonneurs. Études historique, psychologique et médico-légale, Lyon, A. Rey, 1909, p. 52.

0. Notamment F. Collard, Le crime de Poison au Moyen Âge, Paris, PUF, 2003, p. 111-117 et Pouvoir et poison, histoire d’un crime politique de l’Antiquité à nos jours, Paris, Seuil, 2007, p. 97-103.

0. B. de Castelbajac, Histoires d’empoisonneuses d’hier et aujourd’hui, Paris, Michel de Maule, 2010, p. 9.

. C’est la version notamment reprise, au xie siècle, par Adémar de Chabannes, Chronique, trad. Y. Chauvin, G. Pon, Turnhout, Brépols, 2003, I, 38, p. 103, puis par les Chroniques de France. Voir F. Collard, Pouvoir et poison, op. cit., p. 100. Le Liber Historiae Francorum a connu une diffusion beaucoup plus importante que la Chronique de Frédégaire : R. A. Gerberding, The rise of the Carolingian, op. cit., p. 3.

. F. Collard, Le crime de Poison, op. cit., p. 106-107 et Pouvoir et poison, op. cit., p. 97-103. Le modèle de la reine empoisonneuse traverse tout le Moyen Âge : F. Collard, « Venenosa mulier coronata. Variation sur la figure de la reine empoisonneuse dans l’Occident médiéval », Reines et princesses au Moyen Âge, Les cahiers de CRISMA, 5, 2 t., Montpellier, 2001, t. I, p. 303-321.

. Voir notamment G. Bührer-Thiérry, « Reines adultères et empoisonneuses, reines injustement accusées : la confrontation de deux modèles aux viiie-xe siècles », dans C. La Rocca (dir.), Agire da Donna. Modeli e pratiche di rappresentazione (secoli VI-X), Turnhout, Brépols, 2007, p. 161, à la suite de M. Enright, “The lady with the Mead-Cup”, Frühmittelalterliche Studien, 22, 1988, p. 170-203, et A. Gauthier, Le festin dans l’Angleterre anglo-saxonne (Ve–xie siècles), Rennes, PUR, 2006, p. 87.

. R. Muchembled, La sorcière au village xve-xviiie siècles, Paris, Julliard/Gallimard, 1991 ; G. Bechtel, La sorcière et l’Occident : la destruction de la sorcellerie en Europe, des origines aux grands bûchers, Paris, Plon, 2000 ; C. Arnould, Histoire de la sorcellerie, Paris, Plon, 1992, rééd. 2009, notamment p. 193-195 (si c’est l’Inquisition qui a associé plus nettement la femme à la sorcellerie et a donc inventé la sorcière (p. 201-203), les femmes occupent une place à part, même si elle n’est pas exclusive, dans la sorcellerie et ce qui lui est lié (incantations, sortilèges) tout au long du Moyen Âge).

. Pour le Moyen Âge, les modèles sont antiques et bibliques, comme l’a rappelé F. Collard, « De Parysatis à Catherine de Médicis. Femmes de pouvoir et poison à travers l’histoire », Mémoires de la société des sciences et lettres de Loir-et-Cher, 44, 2009, p. 46-50.

. Ibid., p. 57.

. F. Collard,Pouvoir et poison, op. cit., p. 90 et « Des poisons au Moyen Âge », dans Le poison et ses usages au Moyen Âge, Cahiers de recherches médiévales, 17, 2009, p. 1.

. F. Collard, Le crime de Poison, op. cit., p. 16.

. Outre l’extrait du Liber Historiae Francorum cité au début de cet article, un passage des Dix livres d’Histoires de Grégoire de Tours (VI, 35) explique que l’on annonce à la reine Frédégonde que son fils a été victime de maléfices et d’incantations. La suite des explications précise que le principal incriminé avait dit avoir à sa disposition une herbe qui guérit de la dysenterie et qu’il reconnait avoir utilisé des onguents et breuvages. La vie de saint Germain utilise pour désigner la potion empoisonnée, d’abord maleficium, puis dans la phrase suivante venenum (c. 2, p. 373). En dehors du meurtre, le terme peut avoir d’autres sens que celui de poison.

. J. Levy, Histoire du poison. Victimes célèbres, criminels notoires et substances mystérieuses, découvrez l’histoire secrète du poison, Paris, L’Express éditions, 2011, p. 12 ; J. de Maleissye, Histoire du poison, op. cit., p. 8.

. I. Réal, Vies de saints, vie de famille. Représentation et système de parenté dans le royaume mérovingien (481-751) d’après les sources hagiographiques, Turnhout, Brépols, 2001, p. 400. I. Réal montre que si des affaires aussi précises sont rarement répertoriées, la documentation évoque parfois la question de l’avortement de manière générale, le plus souvent pour raisons – lorsqu’elles sont évoquées – économiques ou d’adultères (p. 398-406), mais sans préciser le moyen (ni donc l’assimiler à un empoisonnement) ni sans qu’il soit possible d’en évaluer la fréquence (P. Riché, « Problème de démographie historique du haut Moyen Âge (ve-viiie siècles) », Annales de Démographie Historique, 1966, p. 37-55 ; D. Lett, « L’enfant dans la Chrétienté (ve-xiiie siècles) », dans D. Alexandre-Bidon, D. Lett (dir.), Les enfants au Moyen Âge, ve-xve siècles, Paris, Hachette, 1997, p. 32-33).

. F. Collard, « Le banquet fatal : la table et le poison dans l’Occident médiéval », dans M. Aurell, O. Dumoulin, F. Thelamon (dir.), La sociabilité à table : commensalité et convivialité à travers les âges, Rouen, Presses universitaires de Rouen, 1992, p. 335-342 (p. 336-337) ; G. Bührer-Thierry, « Reines adultères et empoisonneuses », op. cit., p. 159-163 ; A. Gautier, Le festin, op. cit., p. 86-91.

. Frédégonde, « empoisonneuse » par excellence selon Grégoire de Tours, aurait, selon l’auteur, éliminé ou fait éliminer, voire tenté de le faire, une multitude d’individus indésirables en usant de moyens variés (poisons, mais aussi couteaux, étouffements, embuscades, manipulations, etc.) : voir notamment E. Santinelli, « Quand les femmes sont traîtres. Hommes, femmes et trahisons à l’époque mérovingienne », dans M. Billoré, M. Soria (dir.), La trahison au Moyen Âge. De la monstruosité au crime politique (ve-xve siècle) », Rennes, PUR, 2009, p. 166-168. Quant à la Vie de Sanson, elle raconte que la reine, n’ayant pas réussi à tuer le saint par le poison, essaie d’autres subterfuges (cheval indompté, lion féroce excité) : Vie de saint Sanson de Dol, op. cit., c. 55-57, p. 226-229.

. À la mort de Théodoric, sa fille [Amalasonthe] est déjà mère et veuve, rendant impossible des démêlés avec sa propre mère [Audoflède] sur la question de son mariage : voir S. Joye, A. Knaepen, « L’image d’Amalasonthe chez Procope de Césarée et Grégoire de Tours : portraits contrastés entre Orient et Occident », Le Moyen Âge. Revue d’Histoire et de Philologie, CXI, 2, 2005, p. 246 et 255.

. Ibid., p. 253-257.

. F. Collard, « De Parysatis à Catherine de Médicis », op. cit., p. 45-52 et « Venenosa mulier coronata », op. cit., p. 311-312.

. F. Collard, Pouvoir et poison, op. cit., p. 104-106.

. G. Bührer-Thierry, « Reines adultères et empoisonneuses », op. cit., p. 154 et 163.

. F. Collard, Pouvoir et poison, op. cit., p. 109. Il me semble ainsi que les différences chronologiques et géographiques observées se trouvent davantage liées au contexte politique dans lequel se trouve le roi ou dans lequel il est jugé, qu’à un effacement précoce, « dans les régions les plus « carolingiennes » de l’Europe », du rôle de la reine dans les processus de paix et de guerre (G. Bührer-Thierry, « Reines adultères et empoisonneuses », op. cit., p. 163), alors que l’ensemble des sources témoignent d’une participation beaucoup plus active de la reine à l’exercice du pouvoir : R. Le Jan, Famille et pouvoir dans le monde franc. Essai d’anthropologie sociale, Paris, Publications de la Sorbonne, 1995, p. 361-363 et « D’une cour à l’autre : les voyages des reines de Francie au xe siècle », dans Femmes, pouvoir et société dans le haut Moyen Âge, Paris, Picard, 1995, p. 39-52.

. S. Joye, « Gagner un gendre, perdre des fils : désaccords familiaux sur le choix d’un allié au haut Moyen Âge », dans M. Aurell (dir.), La parenté déchirée : les luttes intrafamiliales, Turnhout, Brépols, 2010, p. 81-83.

. L’un d’eux précise qu’il s’agit d’une tête de poisson : sur la symbolique chrétienne de ce type d’empoisonnement, voir F. Collard, « Le banquet fatal », op. cit., p. 336-337. Sur la dissimulation de toxiques dans la nourriture et la boisson comme principale méthode d’empoisonnement : J. de Maleissye, Histoire du poison, op. cit., p. 219.

. Les traits de la princesse vénéfique définis par Frank Collard (étrangère, fille d’ennemi, tyrannique et adultère) correspondent peu aux femmes qualifiées d’empoisonneuses au haut Moyen Âge : F. Collard, Pouvoir et poison, op. cit., p. 106.

. J. Levy, Histoire du poison, op. cit., p. 12, 35-65. Sur ce que le Moyen Âge entend par herbe – plante au ras du sol, avec une dominance de feuilles, de couleur verte, voir L. Bourgeois-Cornu, Les bonnes herbes du Moyen Âge, Condé-sur-Noireau, Publisud, 1999, p. 9 (sur les différentes catégories d’herbes et les liens avec la paysannerie, p. 10).

. J. Levy, Histoire du poison, op. cit., p. 11.

. Sur l’empoisonnement, considéré comme crime abominable, du fait de sa cruauté, de ses liens avec la trahison, son caractère insidieux, son usage pour détruire la Chrétienté, voir F. Collard, Le crime de poison, op. cit., p. 137-180.

. Sur le maintien, au haut Moyen Âge, à côté du soin des âmes et des interventions miraculeuses de Dieu, d’une médecine profane qui ne se trouve cependant revalorisée qu’à partir du xiie siècle, J. Agrimi, C. Crisciani « Charité et assistance dans la civilisation médiévale », dans M. D. Grmek (dir.), Histoire de la pensée médicale en Occident, I : Antiquité et Moyen Âge, Paris, Seuil, 1995, p. 156-160.

. Ibid., p. 160. La distinction entre médecine, charlatanisme, magie et sorcellerie est souvent floue : J. de Maleissye, Histoire du poison, op. cit., p. 175 ; M. Bilimoff, Les remèdes duMoyen Âge,Rennes, PUR, 2011, p. 7. Ce n’est que vers la fin du xiie siècle, avec la médicalisation de la société, que le médecin ne se charge plus lui-même de la préparation ni de la vente des remèdes : M. Bilimoff, Les remèdes duMoyen Âge, op. cit., p. 19 ; J. Shatzmiller, « Herbes et drogues dans la médecine provençale du Moyen Âge », Herbes, drogues et épices en Méditerranée. Histoire, anthropologie et économie, du Moyen Âge à nos jours, Paris, éd. CNRS, 1988, p. 157-165.

. En dehors des quelques manuels médiévaux de botanique médicale, de pathologie et de pharmacologie, qui voient le jour au début du ixe siècle (J. Agrimi, C. Crisciani « Charité et assistance », op. cit., p. 165) et qui, destinés aux élites lettrées, d’abord monastiques, s’appuient autant sur l’expérience que sur les auteurs antiques (Ibid., p. 234, 237 ; F. Guizard-Duchamp, Les terres du sauvage dans le monde franc (ive-ixe siècle), Rennes, PUR, 2009, p. 56), il existe un savoir populaire, transmis oralement, même si ce que nous en percevons est encore plus flou : voir M. Bilimoff, Les remèdes duMoyen Âge,op. cit., p. 16-19. La médecine « savante » aurait d’ailleurs d’abord reposé sur cette médecine « traditionnelle » : voir J. Scarborough (dir.), Folklore and folk medecines, Madison-American Institute of the History of Pharmacy, 1987, « introduction », p. 1 et, notamment pour le Moyen Âge, J. Stannard, « Medieval herbalism and post-medieval folk medecine », p. 10-20. Sur l’usage des herbes comme remèdes par les familles populaires de la fin du Moyen Âge : M.-T. Lorcin, « Les meschantes herbes des jardins » (1990), et « L’universitaire et la servante » (1992), rééd. dans M.-T. Lorcin, Pour l’aise du corps: confort et plaisirs, médications et rites, Orléans, Paradigme, 1998, p. 61-74 et 85-97, et notamment sur la détention de « recettes » par les femmes, p. 63-64 et p. 86-88, 93-95, ainsi que L. Bourgeois-Cornu, Les bonnes herbes, op. cit., notamment, p. 160-161.

. J. Agrimi, C. Crisciani, « Charité et assistance... », op. cit., p. 163-165. La vie de Sanson évoque l’usage prévu par la règle du monastère d’écraser pour les boire des plantes cultivées bonnes pour la santé (I, 16, p. 173). Alcuin, dans son Élégie sur sa vie à Aix, composée à la fin des années 790, alors qu’il est abbé de Saint-Martin de Tours, donne la description des environs d’un monastère, probablement imaginaire, mais qui n’en comporte pas moins « un pré en fleurs et remplis d’herbes médicinales », alors que l’Hortulus composé par Walafrid Strabon au ixe siècle souligne les vertus thérapeutiques des plantes du jardin de l’abbaye de Reichenau à la culture desquelles l’auteur a participé (cité par F. Guizard-Duchamp, Les terres du sauvage, op. cit., respectivement p. 107 et p. 56-57).

. J. P. Devroey, « Femmes au miroir des polyptyques : une approche des rapports du couple dans l’exploitation rurale dépendante entre Seine et Rhin au ixe siècle », dans S. Lebecq, A. Dierkens, R. Le jan, J-M Sansterre (dir), Femmes et pouvoirs des femmes à Byzance et en Occident (vie-xie siècles), Villeneuve d’Ascq, Publications université Charles de Gaulle Lille 3, 1999, p. 227-249 (p. 234-235) ; F. Piponnier, « L’univers féminin : espaces et objets », dans C. Klapisch-Zuber (dir.), Histoire des femmes en Occident, t. II : Le Moyen Âge, Paris, Seuil, 1991, rééd. 2002, p. 425-440 (p. 426-428, 432-433 et 439) ; L. Bourgeois-Cornu, Les bonnes herbes, op. cit., p. 61 ; sur l’usage de ces plantes comme nourriture et remède en même temps, p. 131-140.

. Sur les plantes sauvage toxiques, F. Couplan, E. Styner,Guide des plantes sauvages comestibles et toxiques, Lausanne-Paris, Delachaux et Niestlé, 1994 ; sur les plantes à la base des remèdes du Moyen Âge, voir M. Bilimoff, Les remèdes duMoyen Âge,op. cit., p. 44 sq. ; sur les herbesattestées au Moyen Âge, voir l’inventaire de L. Bourgeois-Cornu, Les bonnes herbes, op. cit.. p. 27-32.

. Cité par F. Guizard-Duchamp, Les terres du sauvage, op. cit., p. 235. L’auteur se pose d’ailleurs la question du nombre d’ermites morts intoxiqués en s’alimentant de plantes et baies sauvages : ibid.

. Je remercie Fabrice Guizard, pour ces analyses non encore publiées, présentées à l’occasion d’une communication sur « Eaux et forêts entre Loire et Rhin (ve-xe siècles). Le témoignage des textes », dans le Séminaire « Archéologie du paysage » de S. Leturcq et A. Nissen-Jaubert, dans le thème « Paysage et peuplement des zones humides », université de Tours, 4 janvier 2010 : « Le fait qu’elle soit nommément citée montre que cette plante était probablement déjà connue pour ses propriétés toxiques et narcotiques [...] connue depuis longtemps comme étant dangereuse... Si Burchard ne se trompe pas, le choix d’une telle plante révèle d’autres pratiques magiques connexes. On ne peut en effet cueillir ce végétal par hasard : la jusquiame a un aspect un peu inquiétant, couverte de longs poils visqueux et dégageant au froissement une odeur désagréable. »

. J. Levy, Histoire du poison, op. cit., p. 11 ; L. Bourgeois-Cornu, Les bonnes herbes, op. cit., p. 158-171.

. L’art de manier les substances permet de les transformer en potions aussi bien calmantes et guérissantes que mortelles : J. de Maleissye, Histoire du poison, op. cit., p. 176.