À savoir avant de faire un bébé

Mon bébé sera-t-il en bonne santé ? Puis-je faire un bébé après 40 ans ? Dois-je me préserver de la pollution extérieure ? Est-il indispensable de préparer mon corps à une future grossesse ? Une multitude de questions ne manqueront pas de se bousculer dans votre tête lorsque vous envisagerez de mettre au monde un enfant. Être informée vous permettra d’aborder la naissance en toute sérénité.

Les questions d’hérédité

L’hérédité transmise par l’information génétique a une importance primordiale pour le futur bébé. Ainsi, les principaux caractères physiques de l’enfant proviennent du patrimoine génétique apporté pour moitié par la mère et pour moitié par le père. La couleur des cheveux et des yeux, la forme et l’épaisseur des lèvres… sont liées à ces gènes. Certains sont dits « dominants », par exemple, celui qui est à l’origine des yeux marron par rapport à celui lié aux yeux bleus. Mais l’implication des gènes est souvent plus complexe.

À côté de ces particularités physiques, certains gènes peuvent être impliqués dans la survenue de maladies. La connaissance, avant même d’être enceinte, de certaines anomalies ou particularités génétiques familiales est précieuse, car ces maladies peuvent avoir un impact sur le déroulement de votre grossesse et des suites de couches, mais aussi sur le risque d’éventuelles pathologies génétiques transmissibles à votre enfant.

En cas de doute ou d’antécédents familiaux, il faut consulter un généticien qui procédera à une enquête familiale, pour déterminer s’il existe plusieurs cas d’une même maladie dans votre entourage. Les renseignements obtenus lui permettront alors d’établir un arbre généalogique indiquant la répartition de cette maladie dans votre famille ainsi que son mode de transmission. Il fera réaliser, à partir d’une prise de sang, ce qu’on appelle le caryotype du père et de la mère. Il s’agit de l’étude des différents chromosomes de chacun des parents.

L’information génétique de chaque individu est déterminée par l’ADN cellulaire composant les chromosomes. Ceux-ci contiennent des gènes qui sont à l’origine des caractéristiques de l’individu. Chez l’humain, il existe 46 chromosomes regroupés en 23 paires : 22 paires d’autosomes (chromosomes non sexuels) et une paire de chromosomes sexuels (XX chez la femme ; XY chez l’homme). Dans chaque paire, un chromosome est hérité de la mère et l’autre du père. En effet, les cellules de reproduction (ovules et spermatozoïdes) ne contiennent que 23 chromosomes (dont un chromosome X dans tous les ovules, et un chromosome X ou Y dans les spermatozoïdes).

Chaque chromosome contient des gènes qui vont déterminer l’apparence de votre futur bébé. Chaque gène comportant deux versions possibles (les allèles), une multitude de combinaisons est envisageable. Le hasard joue donc pour beaucoup.

Certaines lois génétiques (découvertes au XIXe siècle par Mendel) ont néanmoins pu être vérifiées.

1 • La couleur de la peau

La couleur de la peau dépend principalement des gènes influant sur la production de mélanine (pigment responsable de la coloration de la peau). Différents gènes déterminent :

– la production de mélanine : plus le taux de fabrication est élevé, plus la personne a une couleur de peau foncée ;

– la répartition de la mélanine dans l’épaisseur de l’épiderme : plus elle est fréquente dans les différentes couches, plus la personne a la peau foncée ;

– la proportion des deux types de mélanine : l’eumélanine (noire) et la phéomélanine (jaune-rouge) ;

– la fabrication d’hormones stimulant les mélanocytes (cellules produisant la mélanine).

Si vous êtes un couple mixte, votre enfant aura un métissage variable, du plus clair au plus foncé, du fait de ces divers facteurs multipliant les combinaisons possibles. Bien entendu, la généalogie a également un rôle important : plus il y a de générations colorées existantes, plus votre bébé sera coloré ; inversement, si vous êtes métisse et votre compagnon blanc, votre enfant aura une couleur de peau plus claire.

2 • La couleur des yeux

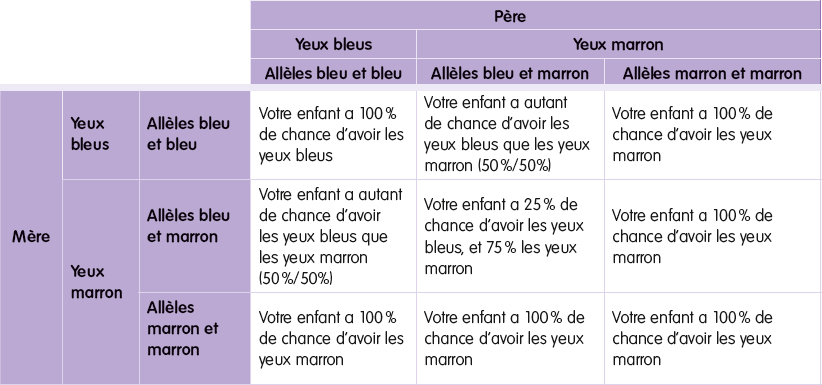

Elle dépend principalement des allèles, les deux possibilités inscrites dans vos gènes. Ils vous viennent de vos parents et peuvent être dominants (celui correspondant à votre propre aspect physique, par exemple « yeux marron » si vous avez les yeux marron) ou récessifs (c’est toujours le cas des yeux bleus).

Si votre enfant a reçu les deux mêmes allèles (exemple : yeux bleus + yeux bleus), il aura la caractéristique identique (yeux bleus). En revanche, s’il reçoit deux allèles distincts (yeux bleus + yeux marron), le dominant l’emportera (yeux marron).

Si vous et votre compagnon avez les yeux marron, il est possible que vous ayez un enfant aux yeux bleus (quoique la probabilité soit minime). Il faut alors que vous et votre compagnon possédiez tous les deux un allèle bleu (en plus de l’allèle marron qui détermine votre caractère dominant « yeux marrons »). Mais si vous avez tous les deux les yeux bleus, l’enfant aura les yeux bleus.

3 • La couleur et la texture des cheveux

Il en va de même que pour la couleur des yeux : ce sont les informations génétiques contenues dans vos allèles qui détermineront la couleur de cheveux de votre futur enfant. Il faut savoir que pour la couleur des cheveux, les gènes récessifs sont blonds et roux, le dominant brun. De même, les cheveux frisés et épais correspondent à un gène dominant, alors que ceux fins et lisses à un récessif.

4 • La taille

Il existe une relation certaine entre la taille des parents et celle de l’enfant (adulte). Deux parents de grande taille auront un enfant de grande taille également, et vice-versa.

Pour connaître la taille de votre bébé une fois que celui-ci aura atteint l’âge adulte, vous pouvez effectuer le calcul suivant :

– S’il s’agit d’une fille : [taille de la mère (en cm) + taille du père (en cm)/2]

– S’il s’agit d’un garçon : [taille de la mère (en cm) + taille du père (en cm)/2] + 6,5 cm

Évidemment, ce calcul est approximatif, mais il vous donnera une idée de la taille probable de votre futur enfant.

5 • Fille ou garçon ?

Le sexe est déterminé par le chromosome sexuel du spermatozoïde fécondant. Si le spermatozoïde porte le chromosome sexuel X, l’enfant sera une fille puisqu’elle aura deux chromosomes sexuels X et X comme sa maman. Si le spermatozoïde fécondant porte le spermatozoïde Y, ce sera un garçon puisque les deux chromosomes sexuels seront X et Y comme son papa. Théoriquement, il y a donc une chance sur deux d’avoir un garçon ou une fille. En réalité, il naît un peu plus de garçons que de filles : 105 garçons pour 100 filles. Du fait du hasard, on peut bien évidemment avoir trois filles se suivant ou trois garçons, voire plus. Il n’y a pas de prédisposition héréditaire et donc pas de familles « à filles » ou « à garçons ».

On a pensé que si le rapport fécondant avait lieu 48 heures avant l’ovulation, les spermatozoïdes X, plus lents, mais plus résistants que les spermatozoïdes Y (plus rapides et moins résistants), avaient plus de chance de féconder l’ovule. Il a été proposé des régimes alimentaires à commencer deux ou trois mois avant la fécondation pour favoriser la naissance de garçons ou de filles. En fait, aucune étude scientifique sérieuse n’a montré que l’on modifiait le sexe de l’enfant à naître avec ces méthodes. Sans rien faire de spécial, on a donc une chance sur deux d’avoir un garçon ou une fille, et c’est très bien ainsi pour préserver l’équilibre hommes/femmes !

« JE SUIS PORTEUSE D’UNE ANOMALIE GÉNÉTIQUE »

FLO2353, FORUM

aufeminin

J’ai 37 ans, et je me porte parfaitement. Pas d’antécédents particuliers, une excellente santé. Je suis d’ailleurs tombée enceinte très facilement, mais j’ai fait plusieurs fausses couches à la suite. Après la quatrième, mon gynécologue s’est inquiété et m’a dirigé vers un généticien. Avec mon mari, nous avons chacun réalisé notre caryotype. Une simple prise de sang permet de lire dans les chromosomes des parents.

Cet examen a révélé une anomalie : je suis porteuse d’une « translocation équilibrée ». Le généticien m’a expliqué qu’un morceau de mon chromosome 19 était parti se loger sur le 22, et qu’un morceau du 22 s’était, lui, installé sur le 19. Cet échange, que l’on appelle translocation, est dit « équilibré » car je suis en bonne santé, je vais sans doute devoir effectuer un prélèvement de liquide amniotique (amniocentèse). Des analyses sont en cours et mon généticien me guide et me soutient.

Les antécédents familiaux

1 • Les antécédents d’anomalie génétique, d’enfant malade

Le recueil des informations nécessaires au conseil génétique peut parfois s’avérer long et difficile avant d’aboutir à un pronostic de risque. Certaines investigations devront être entreprises dès le début de la grossesse. C’est pourquoi le conseil génétique doit être fait avant la conception.

Quand faut-il consulter un généticien ?

L’existence ou la suspicion d’antécédents familiaux de maladie héréditaire, comme une anomalie chromosomique, une ou des malformations congénitales, un enfant mort-né ou polymalformé rend nécessaire une consultation de conseil génétique pour les deux parents qui souhaitent avoir un enfant.

La consultation génétique permet d’apprécier les risques encourus avant le début de grossesse, et de prévoir le type de dépistage à utiliser lors de la grossesse.

Un dépistage prénatal est particulièrement utile :

– en cas de consanguinité : si les parents sont de la même famille, ce facteur accroît la possibilité de déclarer des maladies autosomiques récessives ;

– si l’âge maternel est supérieur à 35 ans : dans ce cas, il existe une augmentation du risque d’aberration chromosomique, trisomie 21 le plus fréquemment.

Les principales maladies héréditaires

Les maladies autosomiques dominantes

Ce sont les achondroplasies, la chorée de Huntington, la maladie de Marfan, le myotonie de Steiner … Si aucun des membres du couple n’est atteint, il n’y a pas de risque pour la descendance. En revanche, si l’un des deux parents est malade, les enfants auront un risque sur deux d’être atteints.

Les maladies autosomiques récessives

Il s’agit de la mucoviscidose, de la drépanocytose, de la thalassémie… Les enfants ayant deux parents non atteints ou un seul parent atteint seront indemnes tout en pouvant être porteurs sains de la maladie, quel que soit leur sexe. Ils pourront donc éventuellement transmettre la maladie à leur descendance. Si les parents sont indemnes de la maladie mais porteurs du gène, le risque d’avoir un enfant malade est de 1 sur 4.

Les maladies liées au sexe

La myopathie de Duchenne, l’hémophilie, le syndrome de l’X fragile… se transmettent essen tiellement par les femmes car les gènes responsables de ces maladies sont situés sur le chromosome sexuel X. Une fois sur deux, les garçons seront atteints et les filles porteuses saines.

Les facteurs génétiques des malformations les plus communes sont encore mal connus. Ils obéissent à une hérédité multifactorielle, le risque sera d’autant plus important que le nombre de cas familiaux est élevé.

L’existence dans la famille d’une pathologie récessive ou dominante du côté de l’un ou l’autre des deux futurs parents, et qui plus est chez les deux, justifie une consultation auprès d’un généticien, en vue d’évaluer les risques de maladie pour l’enfant à naître. Il est recommandé de consulter avant la grossesse plutôt qu’en début de grossesse.

2 • Les antécédents de maladies familiales

Certaines maladies à caractère héréditaire peuvent se déclarer ou être détectées chez la future maman. Ces pathologies risquent de compliquer le bon déroulement de la grossesse. Aussi est-il important de connaître vos antécédents médicaux personnels et familiaux pour pouvoir prévenir ou dépister très tôt un éventuel problème.

L’hypertension artérielle et la toxémie gravidique

Il faut être attentif aux antécédents familiaux d’hypertension artérielle (HTA) ou de toxémie gravidique. La toxémie gravidique survient en fin de grossesse et associe HTA, œdèmes, albuminurie (présence d’albumine dans les urines). Elle entraîne un retard de croissance fœtale intra-utérin et des accidents aigus tels que l’éclampsie (convulsions) ou un hématome rétroplacentaire.

Ces syndromes nécessitent une surveillance accrue pour un éventuel dépistage précoce en cours de grossesse.

Le diabète

Les antécédents familiaux de diabète (« diabète de type 2 ») conduisent à une recherche plus précoce du diabète gestationnel (à l’origine d’un gros enfant avec des risques de traumatismes lors de l’accouchement) et à un renforcement des conseils diététiques et de régime.

La phlébite

Des antécédents familiaux de phlébite profonde des membres inférieurs ou d’embolie pulmonaire feront rechercher une éventuelle thrombophilie (anomalie familiale des facteurs de la coagulation), responsable d’accidents aigus en cours de grossesse et de thromboses après l’accouchement.

Une analyse de sang des différents facteurs de coagulation (bilan d’hémostase) devra être faite avant le début de la grossesse pour être ensuite interprétée et permettre la mise en place d’éventuelles mesures préventives dès le début de la grossesse.

L’âge des parents

La possibilité de survenue d’une grossesse débute à la puberté (l’âge moyen est de 12 ans et demi en Europe) et s’achève à la ménopause (50 ans en moyenne chez la femme, l’homme restant fertile beaucoup plus longtemps que la femme).

Mais la pleine maturité des fonctions reproductives n’est atteinte qu’à partir de 17-18 ans environ (en raison, avant cet âge, de la fréquence de cycles menstruels longs, irréguliers, sans ovulation et de rapports sexuels sporadiques et d’unions de courte durée).

La fertilité décline progressivement dès l’âge de 35 ans, puis beaucoup plus rapidement ensuite : vers 40 ans, on trouve 25 à 30 % de couples stériles. Indépendamment des taux de fertilité, la survenue d’une grossesse aux deux extrêmes de la vie de reproduction, l’adolescente d’une part, la femme de plus de 40 ans d’autre part, présente des particularités différentes.

1 • La grossesse précoce

Alors que chez la femme adulte, la grossesse est un désir qui s’accomplit, il s’agit le plus souvent chez l’adolescente, dans nos régions, de grossesses impulsives survenant dans le cadre d’une sexualité non protégée.

Parmi les jeunes filles de moins de 18 ans sexuellement actives, la plupart n’utilisent aucun moyen de contraception, ou uniquement le préservatif dans le meilleur des cas. De ce fait, et malgré l’existence de la pilule du lendemain, le taux de grossesse chez ces adolescentes ne baisse pas et se situe toujours aux alentours de 27 ‰. 80 % de ces grossesses sont interrompues. Parmi les facteurs favorisant ces grossesses précoces, on trouve : la rupture scolaire, l’usage de tabac, d’alcool (en particulier les intoxications alcooliques aiguës rapides) et de drogues.

Quels risques ?

On constate une augmentation du risque de prématurité et d’enfants de faible poids.

Chez la jeune femme, les déficits nutritionnels et la carence en fer sont fréquents.

Ces grossesses nécessiteraient par conséquent une surveillance clinique et échographique accrue, mais malheureusement, leur découverte est souvent tardive car il existe une peur d’en parler, dans le milieu familial, ou un déni de grossesse.

L’accouchement en lui-même ne présente pas de risque particulier, si la grossesse a été reconnue avant l’arrivée de l’enfant et se déroule dans une structure adaptée.

L’accompagnement

Si vous connaissez une grossesse précoce et si vous vous reconnaissez dans la description qui en a été faite ci-dessus, il est important que vous vous fassiez aider dans votre processus de parentalité. Vous pourrez ainsi bénéficier le plus tôt possible d’un programme social d’accompagnement. Un soutien affectif et la reprise d’un projet scolaire ou une orientation professionnelle vous permettront également de vivre une grossesse et une maternité épanouies.

2 • La grossesse tardive : après 40 ans

Alors qu’autrefois cette grossesse était vécue comme un « accident », elle est aujourd’hui de plus en plus désirée en raison d’union tardive, de carrière professionnelle, de contraception (trop) bien maîtrisée ou de recomposition familiale. Par ailleurs, le prodigieux développement des techniques de procréations médicalement assistées permet d’obtenir des grossesses de plus en plus tardivement.

ATTENTION ! Après 40 ans, un suivi rigoureux est nécessaire.

Faites un bilan de santé : il est indispensable, avant de vous lancer dans un projet de grossesse, que ce soit naturellement ou par procréation médicalement assistée, d’effectuer un bilan cardiovasculaire et métabolique afin d’apprécier au mieux les risques encourus.

Informez-vous sur les anomalies possibles du fœtus : une information claire sur le bénéfice du dépistage anténatal (amniocentèse, modalités et risques) est nécessaire au diagnostic précoce des anomalies chromosomiques et malformations fœtales. Il vous faut évaluer les avantages et les inconvénients de ce dépistage, et vous décider en fonction de vos convictions personnelles. Il est important d’engager cette réflexion avant la grossesse ; ces informations vous aideront à prendre votre décision de tenter ou pas la mise en route d’une grossesse.

Quels risques ?

Outre les difficultés d’obtenir la grossesse souhaitée, le taux d’interruption sponta née de ces grossesses s’élève avec l’âge. Au moins 60 % de ces fausses couches sont dues à des anomalies chromosomiques. Par ailleurs, des anomalies utérines telles que le fibrome, la synéchie, une béance cervico-isthmique peuvent également être en cause.

Le risque d’anomalie chromosomique fœtale, et en particulier la trisomie 21, croît avec l’âge maternel.

De plus la grossesse peut être compliquée par des pathologies survenant plus fréquemment après 40 ans :

– l’hypertension artérielle, le diabète, le dysfonctionnement thyroïdien, les fibromes ;

– l’incidence du diabète gestationnel est nettement plus élevée ;

– la fréquence d’insertion basse du placenta (placenta prævia) est également plus importante, entraînant la survenue de saignements en fin de grossesse et de complications lors de l’accouchement, avec une augmentation du risque d’hémorragie après l’accouchement ;

– le risque d’accouchement prématuré est plus élevé ;

– lors de l’accouchement, les extractions instrumentales fœtales (forceps, ventouse …) et les césariennes sont nettement plus courantes que chez les femmes de moins de 40 ans ;

– les hémorragies lors de l’accouchement sont également plus fréquentes, surtout lorsqu’il s’agit d’un premier accouchement ;

– en suites de couches, le risque de phlébite des membres inférieurs et d’embolie pulmonaire est également plus grand.

Quels que soient les progrès réalisés dans la surveillance de la grossesse et de l’accouchement, ce sont ces grossesses qui sont le plus à risque, notamment concernant la santé de la mère.

Chez les enfants, le pronostic reste bon, mais plus la grossesse est tardive, plus il y a une élévation des risques liés à la prématurité et au retard de croissance, ainsi qu’une mortalité intra-utérine ou périnatale accrue.

Une surveillance plus importante

Vous devez donc bénéficier d’une surveillance rigoureuse et votre accouchement doit se dérouler dans une structure adaptée. Moyennant quoi, la grossesse est tout à fait possible après 40 ans car, si les risques liés à l’âge sont réels, ils restent faibles.

« DIFFICILE… MAIS QUEL BONHEUR ! »

VAL22216, FORUM

aufeminin

C’est vrai, je n’ai pas rencontré mon amoureux très tôt (j’avais 37 ans) et je ne me suis pas pressée ensuite pour avoir un enfant, je ne me sentais pas prête. Malheureusement, mon corps, lui, avait atteint une maturité que je n’avais pas psychologiquement. J’ai donc décidé d’avoir un enfant à 40 ans. Après trois fausses couches, et une grande difficulté à tomber enceinte, j’ai consulté un gynécologue spécialisé dans la stérilité. Nous avons entamé un protocole de stimulation ovarienne, très difficile à supporter : j’avais des nausées, j’ai pris du poids… Je suis finalement tombée enceinte après une année de tentatives sous stimulation. La grossesse s’est déroulée sans véritables problèmes, mais les examens tels que l’amniocentèse restent particulièrement angoissants : mon enfant allait-il être normal ? Aujourd’hui, Yvan a 3 ans et il nous remplit de bonheur !