2e mois

Côté bébé

Le 2e mois correspond à une période-clé dans la formation des organes de votre bébé. En termes médicaux, on parle d’organogénèse.

L’embryon acquiert sa forme humaine. On distingue la tête, le corps et les membres. C’est la période de la mise en place des os, des muscles, des vaisseaux, ainsi que de la formation des organes : tube digestif (estomac, intestin, foie), cœur, poumons, appareil urinaire (reins et vessie).

Cette période embryonnaire se terminera vers 12 SA. Au-delà, les deux derniers trimestres se caractérisent par la croissance en taille de l’embryon et la maturation de ses organes.

Les organes extra-embryonnaires, qui vont permettre à votre bébé de grandir, se développent avant l’apparition de l’embryon lui-même ; c’est une particularité de l’Homme. À ce stade, on voit grandir la cavité amniotique, le trophoblaste (futur placenta) et les villosités trophoblastiques.

À partir de 7 SA, la cavité amniotique augmente et s’écarte de l’embryon. Le trophoblaste forme un sac épais de quelques millimètres qui tapisse toute la cavité amniotique. Les villosités trophoblastiques constituent un réseau vasculaire relié à l’embryon par le cordon.

ATTENTION ! Une agression de l’œuf à cette période peut avoir des conséquences graves, en fonction de la nature et de la date de l’agression.

Protégez-vous des microbes, tels que la listeria, des virus, comme celui de la rubéole, et des parasites (toxoplasme). Méfiez-vous également des médicaments.

Côté maman

1 • Votre corps se transforme

Sous l’influence de vos hormones, votre organisme s’adapte à la grossesse. Des modifications physiologiques commencent à apparaître.

Même si votre ventre est un peu tendu, votre utérus est encore trop petit pour être perçu sans toucher vaginal.

Vos seins deviennent plus volumineux, l’aréole et le mamelon se pigmentent, le réseau veineux est apparent.

2 • La texture de votre peau se modifie

Des vergetures, dues à une fragilisation des fibres musculaires et à une perte de collagène, peuvent apparaître. Dans ce cas, n’hésitez pas à utiliser une huile hypoallergénique, naturelle et sans parfum, pour accompagner votre peau dans sa modification. Vous pouvez, par exemple, utiliser l’huile vierge de rose musquée, elle est sans danger pour vous et votre bébé.

Une pigmentation brunâtre peut également apparaître sur votre visage et former ce qu’on appelle le masque de grossesse. Chez certaines femmes, une ligne brune se dessine sur l’abdomen, de l’ombilic au pubis.

Ce sont les œstrogènes qui favorisent la stimulation des kératinocytes (des cellules de la peau) en produisant une pigmentation exagérée. Afin de protéger votre peau et d’éviter que cette pigmentation ne demeure, appliquez une crème à très haut indice de protection sur votre visage, portez lunettes et chapeau, fuyez le soleil et évitez les maillots de bain deux pièces si vous êtes enceinte au cours de l’été. Pour plus d’informations, reportez-vous au chapitre « Votre bien-être pendant la grossesse ».

3 • Votre chevelure n’a jamais été aussi belle

Sous l’influence de vos hormones, au début de la grossesse, votre chevelure est en phase de croissance et le calibre de vos cheveux augmente. Vos cheveux sont généralement soyeux et abondants, profitez-en ! Ils se mettent parfois malheureusement à tomber après l’accouchement, mais rassurez-vous : vous retrouverez ensuite votre chevelure d’avant la grossesse. La pousse des poils, sous les bras et sur les jambes, est également ralentie. C’est sympathique et cela évite les épilations !

4 • Les petits désagréments du 2e mois

Au 1er trimestre, les petits maux de la grossesse sont caractéristiques. Ils sont présents dans 50 à 90 % des grossesses, mais se compliquent rarement. Signalez-les à votre sage-femme ou à votre médecin : ces symptômes doivent être pris en considération, car ils peuvent notamment entraîner une fatigue importante. Pour savoir comment les traiter, reportez-vous au chapitre « Les petits maux de la grossesse ».

« J’AI DÉJÀ PRIS TROP DE POIDS »

LESMADEC, FORUM

aufeminin

Deuxième mois de grossesse et je suis passée de 52 à 55 kg. La sage-femme m’a passé un vrai savon, elle m’a dit que c’était trop. Je suis sur une mauvaise pente. Le plus affolant est mon ventre de 4-5 mois, alors que je ne suis qu’au début de ma grossesse. Même si c’est mon deuxième bébé que j’attends, cela m’affole ce ventre déjà bien rond.

Et pourtant à l’échographie, il n’y a qu’un seul bébé.

Les nausées et vomissements

Les nausées et vomissements du début de grossesse sont les symptômes les plus fréquents ; ils disparaissent généralement après trois mois de grossesse. La cause de ces vomissements n’est pas clairement établie, néanmoins l’élévation du taux de l’hormone gonadotrophine et l’effet relaxant de la progestérone seraient en cause : ils entraîneraient une diminution de la motilité vésiculaire et intestinale, ainsi qu’un ralentissement du fonctionnement de l’estomac, qui a tendance à garder plus longtemps les aliments.

Provoqués par certaines odeurs ou certains aliments, ils surviennent le matin. Le ventre est souple, indolore, il n’y a pas de fièvre.

Ces symptômes provoqueront une absence de prise de poids en début de grossesse, parfois un léger amaigrissement. Il est important de vous sentir bien entourée pour vous rassurer.

Ces symptômes disparaissent le plus souvent spontanément vers 12 SA.

L’impression d’avoir de l’eau dans la bouche

Le ptyalisme est une sécrétion importante de salive qui apparaît au 1er trimestre et dure parfois jusqu’à l’accouchement. Mineur, il oblige à cracher. Important, il oblige à s’essuyer la bouche constamment. Il peut retentir sur le psychisme et entraîne parfois des vomissements provoqués par la déglutition de la salive. Il cesse en général la nuit.

Ce symptôme peut être isolé ou accompagné de vomissements, voire d’un reflux gastro-œsophagien.

Les remontées acides dans l’œsophage ( pyrosis)

L’apparition d’un pyrosis, ou reflux gastro-œsophagien, est essentiellement due au relâchement du sphincter inférieur de l’œsophage.

Il se manifeste principalement après les repas : sensation de brûlure, dont le point de départ est le creux de l’estomac, et qui remonte jusque derrière le sternum ; il est accompagné d’une régurgitation amère ou acide, « agaçant » les dents. Cela se produit le plus souvent lorsque vous lacez vos chaussures ou êtes allongée. Dans ce dernier cas, vous pouvez être réveillée au cours de la nuit.

Ce problème se manifeste aussi, parfois, sous forme de régurgitations sans brûlures, faciles et sans effort.

Dans la grande majorité des cas, le pyrosis disparaît vingt-quatre heures après l’accouchement.

La constipation

La constipation est fréquente dans 50 % des grossesses. Elle est majorée par la grossesse en raison de l’augmentation du taux de progestérone, de la réduction de l’activité physique et, plus tard, de la compression qu’exerce l’utérus sur l’appareil digestif.

Les troubles veineux

Les varices des membres inférieurs sont des troubles fréquents, parfois asymptomatiques : 50 % des grossesses peuvent provoquer des lourdeurs dans les jambes.

Les varices apparaissent ou s’aggravent pendant la grossesse en raison des modifications de la circulation veineuse.

Outre leur aspect inesthétique, les varices se manifestent souvent par des lourdeurs dans les jambes et une fatigabilité inhabituelle.

Elles peuvent entraîner des complications : douleurs, saignements, phlébites.

ÊTRE ENCEINTE ET AVOIR UN UTÉRUS RÉTROVERSÉ

Les positions de l’utérus sont variables : il peut être soit aligné avec la cavité vaginale, soit fléchi en arrière (on parle alors d’« utérus rétroversé » ).

Il n’y a, dans ce cas, aucun problème pour la grossesse.

En effet, en grossissant, l’utérus bascule généralement tout seul et il est bien rare qu’il faille le faire basculer par un toucher vaginal.

Les hémorroïdes

Elles sont à la fois favorisées par la constipation, mais aussi par la modification du retour veineux. Vous avez mal en allant aux toilettes et vous découvrez parfois un peu de sang après la selle.

Le mal de reins

Une femme enceinte sur deux souffre de la région lombaire. Les douleurs sont dues à l’hyperlaxité (élasticité excessive des tissus ou des muscles) liée à la rétention d’eau et aux modifications hormonales. Elles tendent à s’accentuer tout au long de la grossesse, en raison de l’hyperlordose (dos très cambré) de la femme enceinte.

Les crampes

Les crampes sont très fréquentes (15 à 30 % des femmes enceintes), surtout à la fin de la grossesse. La douleur est localisée au niveau des mollets et apparaît la nuit.

Les fourmillements dans les mains

Le syndrome du canal carpien est dû à la compression du nerf médian dans le ligament du poignet ou, plus précisément, du canal carpien. Cela se manifeste par des fourmillements dans les mains, des difficultés à saisir un objet qu’on laisse tomber.

Le suivi médical

1 • Les examens de début de grossesse

Les examens sanguins et urinaires du début de grossesse sont prévus par la loi. Certains sont obligatoires et d’autres doivent être proposés systématiquement lors de la première consultation (voir chapitre « 1er mois »).

| EXAMENS SANGUINS ET URINAIRES EN DÉBUT DE GROSSESSE | |

| Les examens obligatoires | Les examens proposés systématiquement |

| Dépistage de la rubéole et de la toxoplasmose, systématique en l’absence de résultats écrits faisant considérer l’immunité comme acquise | Dépistage du virus du sida (VIH) |

| Dépistage de la syphilis | Échographie entre 11 et 13 SA pour la mesure de la clarté nucale |

| Détermination des groupes sanguins (ABO, Rhésus) si vous ne possédez pas de carte de groupe sanguin complète | Marqueurs biologiques pour le dépistage de la trisomie 21 |

| Recherche d’agglutinines irrégulières (RAI) | |

| Recherche de sucre et d’albumine dans les urines | |

Le dépistage de la rubéole

La rubéole se manifeste par une éruption de taches rosées, l’apparition de ganglions, d’une fièvre. Elle peut aussi passer inaperçue.

Cette maladie bénigne est susceptible d’entraîner chez l’enfant, si elle est contractée avant 12 SA (2 mois et demi), des malformations cardiaques, oculaires, une surdité et un possible retard mental. Le risque est globalement faible puisque la majorité des femmes en âge d’être enceintes est protégée, soit parce qu’elles ont eu la rubéole dans leur enfance, soit parce qu’elles sont immunisées par la vaccination.

Pour savoir si vous êtes protégée, il vous faut faire le test sanguin de dosage des anticorps antirubéoleux, car l’efficacité du vaccin n’est pas garantie à 100 %.

Si le taux est positif (supérieur à 1/10 ou 1/25 selon la méthode de dosage utilisée), c’est que vous êtes protégée et que votre bébé ne risque rien, si quelqu’un de votre entourage a la rubéole.

Si le taux d’anticorps est négatif, faites attention à ne pas fréquenter d’enfants susceptibles d’avoir cette infection et refaites tous les mois la sérologie pour vous assurer que vous n’avez pas fait une rubéole inapparente. Enfin, il faudra vous faire vacciner après l’accouchement et avant toute nouvelle grossesse. Grâce à la vaccination généralisée contre la rubéole, il n’y a plus eu d’enfants atteints de rubéole pendant la grossesse en France depuis 2006.

Le dépistage de la toxoplasmose

La toxoplasmose est due à un parasite – le toxoplasme – qui se multiplie dans l’intestin des chats. Il est présent dans la viande d’animaux contaminés, dans la terre si celle-ci a été en contact avec des déjections de chats, dans les litières et sur certains aliments comme les fraises. Les symptômes sont généralement discrets. Des ganglions, une fièvre légère, une fatigue ou des douleurs musculaires sont autant de signes peu spécifiques pouvant être ceux d’une toxoplasmose.

Contractée durant la grossesse, la toxoplasmose peut être responsable de lésions chez l’enfant, en particulier au niveau du cerveau et de l’œil. En début de grossesse, les malformations sont peu fréquentes, mais sévères. En fin de grossesse, l’atteinte fœtale est plus fréquente, mais moins sévère. Il importe de savoir avant votre grossesse si vous êtes protégée ou non, en dosant les anticorps antitoxoplasme dans votre sang.

Si le test est positif, vous avez été en contact avec ce parasite et vous êtes protégée.

Si le test est négatif, prenez les précautions nécessaires dès que vous mettez en route votre projet de grossesse ou dès que vous vous savez enceinte, car il n’existe pas de vaccin contre la toxoplasmose. En l’absence de protection, un contrôle sanguin (prise de sang) est fait chaque mois au long de votre grossesse pour s’assurer que vous ne faites pas une toxoplasmose à « bas bruits » pouvant nécessiter un traitement. À partir de 17 SA (3 mois et demi), l’amniocentèse permet de rechercher le parasite et de déterminer s’il y a ou non atteinte fœtale, en quarante-huit heures. Si le parasite est présent, un traitement antibiotique adapté doit être institué. L’efficacité du traitement antibiotique n’est toutefois pas démontrée. Seuls cinq pays dépistent la toxoplasmose chez la femme enceinte : la France, l’Italie, l’Autriche, la Lituanie et la Slovénie.

Le dépistage de la syphilis

La syphilis est une maladie sexuellement transmissible qui peut être transmise de la mère à l’enfant, à partir du 4e mois de grossesse. La contamination peut être ancienne et être passée inaperçue, c’est pour cela qu’il faut rechercher des anticorps dans le sang.

Si le test est positif, un traitement assez simple par la pénicilline permet d’éviter les conséquences chez l’enfant. En revanche, si cette maladie n’est pas traitée, elle peut entraîner certaines malformations, voire le décès de l’enfant. En cas de positivité, votre compagnon doit aussi se faire tester pour s’assurer qu’il n’a pas lui aussi contracté la maladie, et être traité le cas échéant.

Le dépistage du sida ou infection par le VIH

Ce dépistage n’est pas obligatoire mais vous sera systématiquement proposé. Pour près de la moitié des femmes porteuses du virus de l’immuno-déficience humaine (VIH), c’est ce test de début de grossesse qui révèle qu’elles ont été contaminées et sont donc séropositives.

Nous vous conseillons de toujours accepter ce test, car il existe maintenant des traitements qui permettent de :

– stabiliser dans beaucoup de cas cette maladie au pronostic grave ;

– diminuer le risque de transmission du virus de la mère à l’enfant, qui peut se faire en cours de grossesse ou pendant l’accouchement.

Le médecin a pour rôle d’informer et d’évaluer les risques pour la mère et pour l’enfant.

Le dépistage du cytomégalovirus ou du parvovirus B19

La sérologie du cytomégalovirus (CMV) ou du parvovirus B19 n’est pas recommandée.

Le groupe sanguin et les agglutinines irrégulières

Au début de votre grossesse, vous devez déterminer votre groupe sanguin, s’il n’est pas connu, et rechercher d’éventuelles agglutinines irrégulières. La connaissance de votre groupe est par ailleurs nécessaire dans le cas, assez rare, où une hémorragie importante demanderait une transfusion sanguine lors de l’accouchement.

Le groupe sanguin comporte deux parties : d’une part, les lettres A, B, AB ou O, et d’autre part le facteur Rhésus positif ou Rhésus négatif.

Si vous êtes Rhésus négatif

Si vous êtes Rhésus négatif (ce qui est le cas de 15 % de femmes en France) et que vous portez un enfant Rhésus négatif, il n’y a pas de problème. En revanche, si le fœtus est Rhésus positif, il peut se produire une immunisation fœto-maternelle. Il arrive en effet que des globules rouges de l’enfant entrent dans la circulation de la mère au niveau du placenta. Cela peut entraîner une défense chez la mère, qui produit des agglutinines irrégulières anti-Rhésus.

Cette maladie se produit rarement lors d’une première grossesse, mais plus souvent lors des grossesses suivantes. C’est en effet généralement à l’occasion d’une deuxième ou troisième grossesse que ces agglutinines sont en quantité suffisante. Elles traversent alors le placenta et détruisent les globules rouges du fœtus, entraînant une anémie qui peut provoquer le décès de l’enfant au cours de la grossesse.

TESTER LE RHÉSUS IN UTERO

Il est désormais possible, par une simple prise de sang maternelle, de savoir si l’enfant est Rhésus positif ou négatif, et, dans ce dernier cas, de rassurer les parents.

Comment savoir si le fœtus est Rhésus positif ou négatif ?

Si les parents sont tous les deux Rhésus négatifs, l’enfant ne peut être que Rhésus négatif.

Si le père est Rhésus positif, il n’est pas toujours sûr que l’enfant le soit, puisque, comme nous l’avons vu, il n’hérite que de la moitié des caractères de son père. Si la mère est Rhésus négatif et l’enfant Rhésus positif, il existe un moyen de prévenir ces accidents : l’injection de gammaglobulines anti-Rhésus chez la mère qui provoquera la destruction des globules rouges Rhésus positif de l’enfant, passés dans la circulation maternelle, empêchant ainsi le mécanisme immunitaire nuisible à l’enfant. Cette mesure est prise en cas d’amniocentèse, de cerclage, de version de l’enfant de la position de siège à la position tête en bas, et lors de la naissance d’un enfant Rhésus positif – autant de circons tances qui favorisent le passage de globules rouges de l’enfant à la mère. L’injec tion de gammaglobulines anti-Rhésus chez la mère est aussi recommandée au début du 3e trimestre de la grossesse, car il peut y avoir des passages spontanés de globules rouges du fœtus dans le sang maternel.

| Père | Mère | Enfant |

| Rhésus positif | Rhésus positif | Pas de problème |

| Rhésus positif | Rhésus négatif | Risque d’incompatibilité fœto-maternelle |

| Rhésus négatif | Rhésus positif | Pas de problème |

| Rhésus négatif | Rhésus négatif | Pas de problème (l’enfant sera Rhésus négatif) |

ATTENTION ! Si vous êtes Rhésus négatif, la prévention par des injections de gammaglobulines afin que l’organisme maternel ne fabrique pas d’anticorps dirigés contre son bébé doit aussi être appliquée en cas de fausse couche, de grossesse extra-utérine ou d’IVG.

D’autres incompatibilités fœto-maternelles existent car d’autres groupes que le groupe Rhésus peuvent être à l’origine d’immunisations.

C’est pour ces raisons que l’on cherche systématiquement chez toutes les femmes enceintes, qu’elles soient Rhésus positif ou négatif, des agglutinines en début de grossesse.

La recherche de sucre et d’albumine dans les urines

La recherche de sucre dans les urines (glycosurie) se fait en début de grossesse, puis une fois par mois tout au long de la grossesse afin de dépister un diabète . La recherche d’albumine dans les urines (albuminurie), pratiquée également une fois par mois, a pour but de dépister la pré-éclampsie, c’est-à-dire l’association d’une hypertension artérielle et d’albumine dans les urines, complication qui peut être grave pour la mère et l’enfant.

Le dépistage de la trisomie 21 : s’y préparer, en parler

Quand une femme apprend qu’elle est enceinte, de nombreuses questions surgissent, en particulier concernant son futur enfant. Des interrogations sur d’éventuelles anomalies du développement, sur une malformation, et en particulier sur une anomalie chromosomique, se posent. Pour plus d’informations, reportez-vous au chapitre « 3e mois ».

2 • Hygiène de vie et précautions à prendre

Votre alimentation

Dans les pays développés, l’alimentation maternelle couvre très largement les besoins nécessaires à une croissance fœtale harmonieuse. L’alimentation doit être équilibrée, variée, fractionnée dans la journée (trois à cinq fois) et riche en calcium (fromages, laitages), en fruits et légumes (vitamines et oligo-éléments) et en protéines. Limitez au maximum les sucres d’absorption rapide. Il n’est pas utile de manger pour deux. Évitez aussi bien les régimes déséquilibrés qu’hyperprotéinés.

Veillez également à ne pas prendre trop de poids. La prise de poids moyenne pendant la grossesse se situe entre 9 et 12 kg (voir chapitre « 1er mois »).

FAUT-IL UN SUPPLÉMENT ALIMENTAIRE ?

En cas d’anémie, il peut être nécessaire d’apporter du fer. En effet, l’anémie est corrélée avec des taux plus élevés de prématurité, d’enfants de faible poids à la naissance, voire de mortalité périnatale. Par ailleurs, la prise de fer au cours de la grossesse permet de réduire de façon significative chez la mère le risque de présenter des taux faibles d’hémoglobine, de fer sérique ou de ferritine au moment de l’accouchement. Pour autant, il est aujourd’hui recommandé de ne prescrire un supplément alimentaire que chez les femmes présentant une anémie prouvée à la numération globulaire (par une prise de sang), généralement faite au 6e mois, mais qui peut aussi l’être en début de grossesse, si la femme enceinte est pâle, fatiguée ou vit dans de mauvaises conditions sociales.

– La vitamine D : la prise de vitamine D au 7e mois sous forme d’une ampoule est recommandée, surtout si vous accouchez à la fin de l’hiver.

–L’acide folique : la prise d’acide folique avant la conception et pendant tout le 1er trimestre est recommandée, afin de prévenir le risque de malformation du tube neural (à l’origine du cerveau et de la moelle épinière du bébé). La quantité recommandée est de 0,4 mg/jour en l’absence d’antécédent de malformation, et de 5 mg/jour en cas d’antécédent d’enfant porteur de malformation (de type spina-bifida).

–L’iode : la prise de 100-200 µg/jour d’iode est recommandée avant la conception et durant toute la grossesse, afin d’assurer un développement optimal du cerveau. Plusieurs produits multivitaminés en contiennent (Gestarelle : 1 cp/jour ; Ginéservice : 1 cp/jour ; Oligobs G : 2 cp/jour).

Un supplément systématique en calcium, magnésium, fluor, sélénium ou vitamines C, B6, B12 et A n’est pas justifié.

Dans votre alimentation, privilégiez :

– le calcium ;

– la vitamine D ;

– la vitamine B9 ;

– les glucides ;

– le fer.

En règle générale, l’alimentation doit être variée. Ne sautez pas de repas : votre petit-déjeuner doit être suffisamment copieux, si vous n’avez pas trop de nausées. Si c’est malheureusement le cas, pensez à fractionner vos apports alimentaires.

Pour plus d’informations sur l’alimentation durant votre grossesse, reportez-vous au chapitre « Votre bien-être pendant la grossesse ».

Les risques infectieux alimentaires

La listériose

C’est une maladie bactérienne, transmise directement de la mère au fœtus et qui peut avoir de graves conséquences sur celui-ci. Cette infection passe très souvent inaperçue chez la mère sous forme d’un syndrome pseudo-grippal.

Que faire pour l’éviter ?

La bactérie se trouve dans les aliments contaminés comme le fromage au lait cru, le poisson fumé, les graines crues et la charcuterie. Pour ne pas être en contact avec elle :

– évitez de manger des fromages non pasteurisés (y compris les fromages râpés), la charcuterie artisanale (rillettes, pâtés, foies gras, produits en gelée…), de la viande crue, des poissons et coquillages crus, des graines germées (telles que les graines de soja) ;

– enlevez la croûte des fromages ;

– lavez soigneusement les légumes crus et les herbes aromatiques ;

– cuisez les aliments d’origine animale ;

– conservez les aliments crus séparément de ceux que vous avez cuits ;

– après avoir manipulé des aliments (même cuits), lavez-vous les mains et nettoyez soigneusement les ustensiles qui ont été en contact avec les aliments ;

– réchauffez et consommez immédiatement les restes alimentaires et les plats cuisinés.

– nettoyez fréquemment votre réfrigérateur et désinfectez-le ensuite avec de l’eau javellisée. Assurez-vous que la température du réfrigérateur est suffisamment basse (4o C) et respectez les dates limites de consommation.

La toxoplasmose

C’est une infection parasitaire qui peut être contractée pendant la grossesse (voir paragraphe « Le suivi médical » de ce chapitre).

Que faire pour l’éviter ?

En l’absence de protection, si vous n’êtes pas immunisée contre la toxoplasmose, vous devez respecter certaines précautions :

– lavez-vous les mains soigneusement avant de préparer les aliments ;

– lavez correctement les fruits et légumes, y compris les salades prêtes à l’emploi, avant de les manger ;

– cuisez bien la viande fraîche ou surgelée ;

– portez des gants pour manipuler de la terre ou jardiner, et lavez-vous scrupuleusement les mains ensuite ;

– évitez d’être en contact avec de la litière ou de la terre souillée par un chat. Si c’est le cas, lavez-vous soigneusement les mains après.

« J’AI ATTRAPÉ LA TOXO, ENCEINTE »

PAULINE, 30 ANS

Au début de ma grossesse, j’ai fait le test pour contrôler si j’avais déjà eu la toxoplasmose : négatif ! Je ne me suis pas inquiétée outre mesure. Mais au cours du 5e mois de grossesse, le test s’est avéré positif. J’ai alors connu une véritable angoisse qui ne s’est éteinte qu’à la naissance de ma fille, Camille.

En parler avec mon médecin m’a toutefois permis de connaître les risques et de ne pas paniquer. Aujourd’hui, ma fille a 7 ans et se porte comme un charme !

La salmonellose

Cette maladie infectieuse est responsable de gastro-entérites et de la fièvre typhoïde.

Que faire pour l’éviter ?

Puisqu’elle est présente dans certains aliments d’origine animale contaminés (viandes, œufs ou lait), consommez ces aliments bien cuits, et du lait pasteurisé.

Les infections à virus : cytomégalovirus (CMV) ou parvovirus B19

Que faire pour les éviter ?

Si vous êtes en contact avec un (ou des) jeune(s) enfant(s) et s’il(s) fréquente(nt) une collectivité (crèche, garderie…), il faut, jusqu’à l’accouchement :

– se laver fréquemment les mains ;

– s’abstenir de « goûter » les aliments de l’enfant avec sa cuillère, de sucer sa tétine ;

– éviter les bisous sur sa bouche ;

– ne pas utiliser ses affaires de toilette (gants, serviette, brosse à dents) ;

– se laver soigneusement les mains après l’avoir mouché, changé.

Ces précautions s’appliquent aussi à votre conjoint.

Votre mode de vie

Le travail et la grossesse sont compatibles, il n’y a pas de contre-indications. Pour plus d’informations, voir les chapitres « À savoir avant de faire un bébé » et « Les démarches administratives ».

PUIS-JE AVOIR DES RAPPORTS SEXUELS ?

Les rapports sexuels ne sont pas contre-indiqués pendant la grossesse, ils ne présentent pas d’inconvénient et ne doivent pas être déconseillés, sauf en cas de contre-indication médicale majeure. Pour plus d’informations, reportez-vous au chapitre « Votre bien-être pendant la grossesse ».

Les déplacements

– En voiture : évitez les trajets trop longs et trop fréquents et mettez toujours votre ceinture de sécurité.

– En avion : les voyages en avion sont acceptés en général jusqu’à 34 SA, mais il est préférable de consulter la compagnie aérienne avant le départ. Portez des bas de contention pendant le vol, surtout sur les long-courriers. Demandez une place côté couloir pour pouvoir plus facilement déambuler. Pensez à bien boire de l’eau régulièrement.

– En train : c’est le moyen de transport le plus adapté.

Les sports

Les sports violents (boxe), à risque de chute (ski nautique), de traumatisme ou provoquant des modifications de pression (plongée) sont interdits. Préférez-leur les activités douces : marche, natation, yoga… Pour plus d’informations, reportez-vous au chapitre « Votre bien-être pendant la grossesse ».

Médicaments et grossesse : vigilance

ATTENTION ! L’automédication est formellement déconseillée. Tout médicament doit être prescrit par votre médecin ou votre sage-femme, car beaucoup, même en vente libre, sont dangereux pendant la grossesse. Le risque est double :

• avoir un enfant malformé ;

• compromettre le bon déroulement de votre grossesse.

La prudence est de mise vis-à-vis des médicaments pendant la grossesse, et tout particulièrement au cours du 2e mois.

Les médicaments à éviter

– Anticoagulants oraux, inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (IECA) utilisés pour traiter l’hypertension arterielle.

– Antiépileptiques (1er trimestre) et antitumoraux (1er trimestre).

– Analgésiques : utilisez le paracétamol.

– Hormones sexuelles (1er trimestre). Cependant, même si vous avez pris une pilule contraceptive en début de grossesse, de nombreuses études montrent que, compte tenu de la faiblesse des doses absorbées, il n’y a pas de risque pour l’enfant à naître, qui sera parfaitement normal, que ce soit un garçon ou une fille.

– Antibactériens : le médecin prescrit des pénicillines.

ATTENTION ! Médecines douces, aromathérapie

L’efficacité des thérapies complémentaires ou alternatives est insuffisamment évaluée pendant la grossesse : méfiezvous par exemple de l’aromathérapie, ainsi que de certaines plantes (phytothérapie). Demandez conseil à votre médecin.

L’acupuncture est en revanche sans danger, et assez efficace contre les nausées, à condition qu’elle soit pratiquée par un professionnel de santé (voir chapitre « Les petits maux de la grossesse »).

Les médicaments à proscrire

– Bêta-bloquants (2e et 3e trimestres).

– Thalidomide (1er trimestre).

– Rétinoïdes et vitamine A (1er trimestre), en particulier l’acitrétine.

– Cyclines (2e et 3e trimestres), aminosides (2e et 3e trimestres).

– Antithyroïdiens.

– Anti-inflammatoires non stéroïdiens (2e et 3e trimestres).

– Salicylés : type aspirine (2e et 3e trimestres), sauf indications particulières.

ATTENTION ! Certains médicaments sont contreindiqués au cours de la grossesse :

- l’isotrétinoïne par voie orale, en raison de son potentiel malformatif pour le fœtus ;

- les cyclines (à partir du 2e trimestre) car elles colorent en jaune les futures dents du bébé .

Il est préférable, par mesure de précaution, de ne pas utiliser au cours de la grossesse :

- les rétinoïdes locaux ;

- la clindamycine par voie locale ;

- le peroxyde de benzoyle ;

- l’acide azélaïque ;

- les cyclines au cours du 1er trimestre ;

- le gluconate de zinc au cours du 1er trimestre.

L’utilisation de l’érythromycine par voie locale est possible au cours de la grossesse.

Si vous êtes enceinte, n’utilisez plus les traitements médicamenteux que vous avez peut-être chez vous sans avis médical.

La vaccination

La grossesse est un moment particulier, en raison de la modification de vos réactions de défense. En outre, le vaccin concerne deux personnes à la fois : vous et votre enfant.

Il ne peut vous être proposé n’importe quelle vaccination car :

– il faut éviter d’introduire dans l’organisme d’une femme enceinte un organisme pathogène vivant, surtout dans la phase de l’embryogenèse du 1er trimestre ;

– il ne faut pas provoquer de fièvre qui risquerait de nuire gravement au fœtus (très mal armé pour éliminer l’excès calorique) ;

– les risques pour l’embryon et le fœtus ne sont le plus souvent pas connus lors de la mise sur le marché de nouveaux vaccins, d’où une prudence de principe.

Schématiquement, la grossesse autorise les vaccins inactivés, mais contreindique les vaccins vivants. Cependant, si l’on déconseille la vaccination des femmes enceintes par des vaccins vivants, il n’y a aucune raison médicale de proposer une interruption de grossesse après une vaccination, même réalisée en début de grossesse : aucun cas de malformation post-vaccinale n’a été reconnu. Il en est de même pour les vaccins contre le cancer du col utérin.

Si la grossesse n’est pas le meilleur moment pour vous faire vacciner, votre médecin peut vous le proposer en cas d’épidémie ou de départ dans un pays d’endémie.

Le tableau ci-dessous permet de distinguer les vaccins contre-indiqués de ceux que l’on peut faire dans certaines circonstances.

| Vaccins contre-indiqués | Vaccins à discuter selon la situation à risque |

| Rubéole Oreillons Rougeole Varicelle Poliomyélite orale BCG Coqueluche Cancer du col utérin |

Poliomyélite injectable Grippe1 Hépatite B Fièvre jaune Rage Hépatite A Encéphalite à tiques Tétanos Méningocoque A et C Typhoïde Diphtérie |

1. Le Haut Conseil de la santé publique recommande la vaccination de toutes les femmes enceintes contre la grippe saisonnière car, du fait de la grossesse qui entraîne une diminution des défenses immunitaires, on peut observer des formes graves de grippe avec complications pulmonaires. Parlez-en avec votre médecin ou avec la sage-femme.

Les démarches administratives

1 • La déclaration de grossesse

Elle doit être faite au 1er trimestre à l’occasion de la première consultation, avant 16 SA (14e semaine de grossesse) pour l’ouverture des droits.

La déclaration de grossesse permet d’avoir accès aux prestations de l’assurance maternité (voir chapitre « 3e mois ») et de l’assurance maladie, ainsi qu’à certaines prestations familiales.

Le formulaire « Premier examen médical prénatal », également intitulé « Vous attendez un enfant », vous est délivré par votre médecin ou votre sage-femme au cours des quatorze premières semaines de grossesse. Sont précisées sur ce formulaire, la date de déclaration et la date présumée de début de grossesse.

Vous devez l’adresser, avant la fin du 3e mois, aux différents organismes :

– Les deux premiers volets (bleus) sont à envoyer soit à la caisse d’allocations familiales (CAF) dont vous dépendez, soit à la SNCF, soit à la CMSA.

– Le troisième (rose) doit être adressé à votre organisme d’assurance maladie (CPAM, MSA…) avec les feuilles de soins correspondant aux examens médicaux et de laboratoire que vous venez de passer, afin de bénéficier de l’assurance maternité.

Depuis le 1er septembre 2015, les démarches administratives de déclaration de grossesse sont simplifiées. Une convention signée entre la CAF et la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) rend en effet possible la déclaration de grossesse par le médecin ou la sage-femme via Internet, au cours du premier examen prénatal. Désormais, le praticien a accès à un service en ligne dédié sur le site de l’assurance maladie, et la carte Vitale de la future maman suffit pour faire la déclaration de grossesse. L’organisme se chargera ensuite de transmettre les informations à la CAF, qui proposera alors à la future maman de compléter son dossier en ligne. Il existe deux procédures différentes, selon la situation de la future maman :

– Si elle a déjà eu un bébé, il lui suffit simplement de confirmer sa situation de grossesse.

– Si elle attend son premier bébé, elle doit remplir la demande de prime à la naissance.

En retour, vous recevrez un carnet de santé maternité que votre médecin ou votre sage-femme remplira. Vous y classerez tous vos examens : prises de sang, échographies, etc. Ce carnet vous permet de présenter un dossier de suivi de grossesse à l’équipe obstétricale qui prendra en charge votre accouchement au 9e mois.

2 • Quand annoncer votre grossesse à votre employeur ?

L’annonce de votre grossesse à votre employeur n’est soumise à aucune règle, mais il est recommandé d’attendre 3 mois.

Lors de votre grossesse, la loi vous permet d’être protégée pour garder votre emploi (votre employeur ne peut vous licencier ni durant votre grossesse, ni au cours de votre congé pré ou postnatal). Elle vous permet également de réaliser vos examens médicaux sur votre temps de travail . Pour plus d’informations, voir le chapitre « Les démarches administratives ».

ATTENTION ! Si vous commencez un travail et si vous êtes en période d’essai, sachez que l’annonce de votre grossesse décale la période d’essai. À votre retour de congé maternité, vous devrez réaliser le nombre de jours nécessaires afin d’atteindre la durée globale de la période d’essai. Par exemple, si vous annoncez votre grossesse au bout du 2e mois, vous serez en période d’essai jusqu’à la fin du premier mois suivant votre reprise du travail, si votre période d’essai est de trois mois.

Votre bébé, semaine après semaine

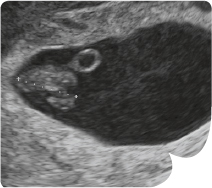

1 • La cinquième semaine (7 SA)

On voit l’embryon, et le tube cardiaque (futur cœur) commence à battre. On aperçoit aussi la future tête, qui correspond à l’extrémité céphalique de l’embryon, ainsi que l’extrémité inférieure du futur corps.

7 SA : l’embryon mesure 7 mm.

Il commence à présenter une flexion ventrale, et deux pôles sont individualisables : le pôle céphalique (la future tête) et le pôle caudal (l’extrémité inférieure du fœtus).

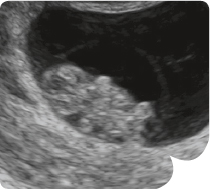

2 • La sixième semaine (8 SA)

Votre utérus commence à grandir. L’embryon mesure entre 14 et 18 mm. Les membres commencent à se distinguer, sous la forme de bourgeons qui s’allongeront au fil des jours. Les organes du ventre se mettent progressivement en place. L’appa reil digestif va se former. L’intestin grêle, le gros intestin, le caecum constituent l’anse intestinale qui sera incluse dans le cordon ombilical. Cela se traduira à la naissance par une hernie de l’intestin au niveau de l’insertion du cordon ombilical et externe à la cavité abdominale. Cette hernie est tout à fait naturelle, c’est la raison pour laquelle on ne coupe jamais le cordon à la naissance au ras de l’ombilic, mais 3 cm au-dessus de celui-ci afin d’éviter de blesser l’intestin grêle.

8 SA : l’embryon mesure 14 à 18 mm.

Les ébauches du cerveau sont visibles à l’échographie. Les membres sont présents et mesurent 1 à 2 mm de longueur. Les premiers mouvements sont identifiables sous forme de très discrètes flexions. Le cordon ombilical mesure 10 mm.

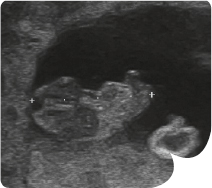

3 • La septième semaine (9 SA)

L’embryon mesure 22 mm.

Son cerveau est formé, ainsi que son visage. Son cœur a déjà quatre cavités, qui seront les futurs oreillettes et ventricules. Son appareil digestif est en place.

À l’échographie, vous pouvez voir à ce stade ses petites mains.

9 SA : l’embryon mesure 22 mm et ses mouvements sont bien visibles à l’échographie. L’ébauche de la colonne vertébrale est visualisée et les membres mesurent 5 mm. Les doigts sont encore à peine identifiables.

4 • La huitième semaine (10 SA)

L’embryon mesure 3 cm.

À ce stade, l’ébauche du cerveau représente plus d’un tiers de l’embryon entier.

Le système nerveux central, la moelle épinière se vascularisent et se structurent avec le squelette. L’embryon se solidifie, se charpente et les organes communiquent entre eux grâce aux canaux et aux systèmes veineux.

La colonne vertébrale se prolonge avec la base du crâne. Dans sa minuscule bouche, une toute petite langue apparaît !

Les canaux entre l’estomac, l’intestin, le foie, le pancréas sont en place.

Le thorax et le bassin présentent une musculature.

10 SA : l’embryon mesure 3 cm.

Au niveau du cerveau, les deux hémisphères sont présents. La face est développée et les deux globes oculaires peuvent être visualisés.