Glossaire médical

A

ABM : Agence de la biomédecine. Établissement public d’État créé par la loi de bioéthique de 2004. Elle exerce ses missions dans les domaines de la procréa tion, de l’embryologie et de la génétique humaines, du diagnostic préna tal, ainsi que dans les domaines du prélèvement et de la greffe d’organes, de tissus et de cellules.

Acide folique : vitamine B9, indispensable pour le bon développement de l’embryon (en particulier de son système nerveux).

ADN : acide désoxyribonucléique. Molécule porteuse du code génétique et présente dans les chromosomes, dans le noyau des cellules.

Albuminurie : présence anormale d’albumine (protéine) dans les urines.

Anémie : baisse du taux d’hémoglobine dans le sang.

Aménorrhée : absence de règles.

Amniocentèse : ponction à travers la paroi abdominale de l’utérus et de l’œuf dans le but de prélever du liquide amniotique. Ce prélèvement est souvent fait pour étudier les chromosomes des cellules du fœtus qui sont dans ce liquide.

AMP ou PMA : assistance médicale à la procréation. Différentes techniques sont possibles : stimu la tion ovarienne, insémination artificielle, fécondation in vitro, injection de spermatozoïdes dans l’ovocyte (ICSI)…

Anastomose chirurgicale : rétablissement par une opération chirurgicale de la communication entre deux vaisseaux et, par extension, entre deux conduits de même nature comme, par exemple, les trompes après ligature.

Anticorps : substances produites par le système de défense immunitaire de l’organisme, dirigées contre un antigène.

AVAC : Accouchement vaginal après césarienne.

B

Bêta HCG : hormone chorionique. Hormone secrétée par le placenta dont la présence signe l’existence d’une grossesse. Une baisse de cette hormone peut être le signe d’une fausse couche, d’une grossesse extra-utérine.

Biamniotique : se dit d’une grossesse gémellaire pour laquelle il y a deux poches amniotiques, une pour chaque fœtus.

Bichoriale : se dit d’une grossesse gémellaire caractérisée par l’existence de deux placentas.

Bilan urodynamique : examen qui a pour but d’étudier la façon dont un patient urine, sa capacité à se retenir… Ce bilan analyse le fonctionnement de la vessie et des sphincters de l’urètre (canal reliant la vessie à l’extérieur). Il comporte plusieurs types d’exploration :

– la débitmétrie est la mesure du volume des urines émises et de la puissance du jet ;

– la cystomanométrie est la mesure des variations de pression dans la vessie lors de son remplissage et de sa vidange ;

– la sphinctérométrie est la mesure des variations de pression tout au long de l’urètre. Elle permet notamment d’évaluer l’activité du sphincter, le muscle qui permet de retenir les urines.

Ce bilan peut être effectué chez les femmes qui souffrent d’une incontinence, ou de fuites urinaires, après la grossesse. Cette incontinence urinaire est parfois associée à une descente d’organe (prolapsus).

Biopsie : prélèvement d’un fragment de tissu envoyé ensuite en laboratoire pour être analysé. Par exemple, biopsie du col de l’utérus ou biopsie du sein.

Dans le cadre d’une grossesse, on appelle biopsie le prélèvement effectué dès le troisième mois sur le futur placenta lorsque l’on suspecte une malformation très importante. Cette intervention s’appelle la biopsie du trophoblaste.

BMI : body mass index voir IMC.

C

Céphalée : maux de tête et migraine. À partir du 6e mois, si les céphalées deviennent persistantes, n’hési tez pas à consulter, elles peuvent être le signe d’une hypertension.

Cœlioscopie (ou laparoscopie) : technique chirurgicale mini-invasive. On introduit au niveau du nombril une optique couplée à une mini-caméra (appelée « cœlioscope ») qui permet de voir dans l’abdomen : l’utérus, les trompes, les ovaires mais aussi l’intestin, le foie, la vésicule biliaire. On peut aussi introduire, grâce à de petites incisions, des instruments de chirurgie : pinces, ciseaux, bistouri pour réaliser des interventions sans ouvrir le ventre.

Chorionicité : se dit de l’étude d’une grossesse gémellaire pour savoir s’il y a un ou plusieurs chorion ou placenta.

Choriocentèse (ou biopsie du trophoblaste) : consiste à prélever des cellules chorioniques (cellules du futur placenta) par aspiration du tissu trophoblastique du fœtus. On parle également de prélèvement des villosités choriales. La choriocentèse est utilisée pour réaliser l’étude des chromosomes du fœtus, comme on peut le faire aussi par l’étude du liquide amniotique (voir Amniocentèse).

Chromosome : élément du noyau de la cellule qui contient les gènes. Toutes les cellules de l’organisme contiennent 46 chromosomes (23 paires), sauf les ovules ou les spermatozoïdes qui n’en contiennent que 23. De cette façon, à la fécondation, la première cellule (l’œuf) possède 46 chromosomes dont 23 viennent du père, et 23 viennent de la mère.

Clampage : pose d’un clamp (pince à mors longs et souples) permettant d’interrompre temporairement la circulation du sang dans un vaisseau (on parle de clampage du cordon ombilical).

Clarté nucale : petite poche de liquide située sous la peau de la nuque de l’embryon. La largeur de la clarté augmente au cours de la grossesse. Elle mesure habituellement moins de 3 millimètres. Si elle est au-dessus de 3 mm, cette mesure anormale est alors un signe à prendre en compte avec les marqueurs biologiques, et l’âge de la maman pour le calcul du risque dans le dépistage de la trisomie 21. La clarté nucale est mesurée grâce à une échographie effectuée vers 12 semaines d’aménorrhée.

Colostrum : liquide sécrété par le sein en fin de grossesse et juste après l’accouchement, et avant la montée de lait. Il possède une bonne valeur nutritionnelle, car il est riche en graisses, en sucre et en protéines. Il contient des immunoglobulines qui protègent l’enfant contre les infections.

Corps jaune : les cellules du follicule après l’ovulation (émission de l’ovule) se transforment en corps jaune qui fabrique l’hormone progestérone.

CPDPN : Centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Lieu de réunion où les médecins de différentes disciplines peuvent échanger : gynécologues-obstétriciens, généticiens-pédiatres, chirurgiens-pédiatres se retrouvent pour discuter des problèmes de femmes enceintes chez qui on a découvert une malformation du fœtus. Lors de cette réunion sera établie la conduite à tenir et à proposer au couple, compte tenu du type de malformation diagnostiqué. Il faut la signature de deux médecins de ces centres pour décider d’une interruption médicale de grossesse. Sans l’accord du CPDPN, l’interruption de grossesse ne peut avoir lieu. Il existe, en France, 48 centres autorisés qui rendent compte, tous les ans de leur activité, à l’Agence de la biomédecine.

Curetage : intervention chirurgicale qui consiste à enlever des débris ovulaires (fausse couche) ou des polypes dans l’utérus.

Cystite : inflammation de la vessie liée à une infection des urines. Les signes sont la sensation de brûlures à la miction et des mictions très fréquentes. Les urines sont troubles.

Cytomégalovirus : virus qui peut atteindre le fœtus et provoquer une malformation au premier trimestre de la grossesse, et une maladie fœtale aux deux derniers trimestres.

D

Déficit en Acetyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne moyenne (MCAD) : maladie métabolique héréditaire rare caractérisée par une incapacité de l’organisme à assimiler les graisses. Les enfants qui présentent ce déficit n’ont pas de symptôme à la naissance mais peuvent développer une crise métabolique en période de jeûne (lors d’une infection banale par exemple) pouvant rapidement entraîner un coma suivi de séquelles neurologiques (10 % des cas) ou la mort (20 % des cas). La prise en charge des enfants atteints de ce déficit consiste en des mesures diététiques pour accroître l’apport en hydrates de carbone (pâtes, pommes de terre) lorsque l’enfant se trouve en situation où ses besoins énergétiques sont augmentés.

Délivrance : moment où le placenta est expulsé de l’utérus après l’accouchement. C’est un moment délicat car il peut se produire une hémorragie lorsque le placenta se décolle de l’utérus. Si le placen ta ne se détache pas spontanément de l’utérus dans la demi-heure qui suit l’accouchement, la sage-femme ou le médecin peuvent introduire la main dans l’utérus par le vagin pour aller le retirer, on parle alors de délivrance artificielle.

Délivrance dirigée : elle consiste à injecter cinq unités d’ocytocine à la maman lors de l’accouchement pour faciliter la délivrance. L’ocytocine est une hormone qui fait contracter l’utérus, et donc provoque, après l’accouchement, l’expulsion du placenta.

Don de cordon ou don de sang de cordon : le sang du cordon peut être recueilli à la naissance pour en conserver les cellules souches sanguines. Ces cellules souches peuvent être utilisées à la place de cellules de moelle osseuse, dans le traitement d’une leucémie d’une autre personne (allogreffe), par exemple. Il existe, en France, un réseau de banques de sang placentaire organisé par l’Agence de la biomédecine. Le don de sang placentaire est anonyme et gratuit.

Don d’ovocytes : le don d’ovules (ou d’ovocytes) par une femme qui a des ovaires normaux à une femme qui n’a pas d’ovocytes dans ses ovaires. Ce don est anonyme et gratuit, il est en France organisé par certains centres de PMA autorisés par l’Agence de la biomédecine. Les Cecos (Centre d’étude et de conservation des œufs et du sperme) sont des centres situés dans des hôpitaux publics qui sont agréés pour conserver les spermatozoïdes, les fragments d’ovaire, les embryons congelés.

Don de sperme : don de sperme par un homme qui a la chance d’avoir un ou des enfants à un homme qui n’en a pas. Ce don est anonyme et gratuit, il est organisé par certains centres de PMA autorisés par l’Agence de la biomédecine.

Doppler : le doppler est un examen qui utilise les ultrasons. Il permet l’étude de la vascularisation et du débit du sang dans les artères et les veines, et donne ainsi des renseignements sur ses conditions d’écoulement et la bonne irrigation des organes. Couplé à l’échographie, il renseigne sur la vascularisation de l’utérus et du fœtus. L’effet doppler est le décalage de fréquence d’une onde acoustique (ici les ultrasons) entre la mesure à l’émission et la mesure à la réception. Il permet, après amplification, d’entendre les bruits du cœur de votre bébé pendant la grossesse et l’accouchement.

Dossier médical personnel (DMP) : dossier informatique personnel accessible via Internet à tous les professionnels de santé autorisés par le patient.

DPI : diagnostic préimplantatoire. Lors d’une fécondation in vitro, on prélève une cellule de l’embryon pour en étudier les chromosomes ou les gènes à la recherche d’une anomalie qui provoque une maladie héréditaire.

DPN : diagnostic d’une maladie du fœtus avant la naissance (prénatal). Pour établir ce diagnostic, on utilise l’échographie, l’IRM, mais aussi l’étude des chromosomes du fœtus.

Drépanocytose : pathologie génétique récessive qui altère l’hémoglobine contenue dans les globules rouges (elle concerne surtout les populations d’origine africaine subsaharienne, des Antilles, d’Inde, du Moyen-Orient et du bassin méditerranéen).

Dysplasie de la hanche : malformation congénitale de la hanche.

E

Échographie : appareil d’imagerie utilisant les ultrasons. Il est très utilisé en gynécologie obstétrique puisque sans danger pour le fœtus.

Échodoppler : appareil utilisant l’effet doppler des ultrasons (voir Doppler).

Éclampsie : complication grave de la grossesse qui se traduit par des convulsions.

Embryon : après la fécondation de l’ovocyte par le spermatozoïde, la multiplication des cellules qui passent de une à deux, puis à quatre cellules, forme l’embryon. Le stade embryonnaire dure huit semaines (soit dix semaines d’aménorrhée). Cette période correspond à la formation des parties du corps et des organes. Au-delà et jusqu’au terme de la grossesse, on parle de fœtus.

Embryogénèse : développement de l’embryon.

Endomètre : tissu de revêtement de la cavité utérine qui se développe au cours du cycle, disparaît en partie lors des règles, et se crée à nouveau au cycle suivant. C’est dans l’endomètre que l’embryon fait son nid et s’accroche à l’utérus.

Endométrite : inflammation provoquée par l’infection de l’endomètre.

Endométriose : maladie caractérisée par la présence d’endomètre en dehors de la cavité utérine habituellement sur les ovaires, l’intestin, le péritoine. Cette maladie bénigne entraîne souvent des douleurs, des difficultés pour être enceinte. Elle guérit seule à la ménopause.

Épisiotomie : acte chirurgical consistant à ouvrir en partie le périnée au moment de l’accouchement afin de réduire le risque de déchirure de la vulve et de faciliter le passage de l’enfant. Cette incision sectionne les muscles superficiels du périnée, dans le but d’éviter une déchirure complexe pouvant léser le sphincter anal ou le rectum.

F

Fécondabilité : probabilité de concevoir un enfant au cours d’un cycle.

Fécondité : fait d’avoir un enfant. L’infécondité est le fait de n’avoir pas eu d’enfant. L’indice de fécondité est le nombre d’enfants par femme en âge de procréer.

Fertilité : être apte physiologiquement à concevoir un enfant.

Fibrome : tuméfaction bénigne développée au dépend du muscle de l’utérus.

FIV : fécondation in vitro.

Fœtus : enfant dans le ventre de sa mère après le premier trimestre.

Follicule : ensemble de cellules de l’ovaire qui entourent l’ovule avant l’ovulation.

Fontanelle : espace membraneux compris entre les os du crâne du nouveau-né. Ce petit espace est fragile, plus mou que le reste du crâne. Avec l’âge, la membrane s’ossifiera.

G

Gonades : organes destinés à la reproduction, c’est-à-dire les ovaires chez la femme, et les testicules chez l’homme.

Gonadotrope : se dit d’une hormone, en général secrétée par l’hypophyse, qui fait fonctionner les gonades (ovaires ou testicules).

H

Hémoglobine : molécule présente dans le globule rouge qui transporte l’oxygène dans le sang et lui donne sa couleur rouge vif.

Hétérozygote : se dit d’une personne chez laquelle les deux chromosomes d’une même paire portent au même emplacement, deux gènes dissemblables. L’un est normal et l’autre pathologique. La personne est porteuse du gène pathologique (dit récessif), mais non malade, la maladie n’apparaissant que lorsque le gène pathologique est porté par les deux chromosomes de la même paire. C’est le cas pour la mucoviscidose : le gène est porté par une personne sur 25, mais la maladie n’apparaît que chez les personnes qui ont le gêne sur les deux chromosomes.

Concernant les jumeaux hétérozygotes, ils sont issus de deux œufs différents et ont des gènes différents. Ils peuvent être du même sexe, ou de sexes différents selon qu’ils ont deux chromosomes X (fille), ou un chromosome X et un Y (garçon).

Homozygote : se dit d’une personne chez laquelle les deux chromosomes d’une même paire portent au même emplacement, deux gènes semblables, soit normaux, soit tous les deux pathologiques, expliquant alors l’apparition de la maladie. C’est le cas pour la mucoviscidose : le gène est porté par une personne sur 25, mais la maladie n’apparaît que chez les personnes qui ont le gêne sur les deux chromosomes (1 sur 2 500 naissances).

Concernant les jumeaux homozygotes, ils sont issus du même œuf, et ont les mêmes chromosomes qui portent les mêmes gènes. Ils sont toujours de même sexe.

Hormone βHCG : hormone sécrétée par le placenta dès le sixième jour après la fécondation. Cette hormone est utilisée pour diagnostiquer la grossesse. Elle est utilisée avec la protéine PAPP-A pour le dépistage prénatal de la trisomie 21.

Hypertension artérielle : augmentation de la tension artérielle, chez la femme enceinte, au-dessus de 14/9.

Hydramnios : abondance anormale du liquide amniotique.

Hyperstimulation : les traitements inducteurs de l’ovulation ont pour but d’augmenter les chances de grossesse chez des couples infertiles. En fécondation in vitro, la stimulation de l’ovulation permet d’assurer le développement de plusieurs follicules ovariens (au lieu d’un seul), ce qui permet d’obtenir plusieurs ovocytes, puis plusieurs embryons à transférer dans l’utérus. L’hyperstimulation ovarienne (HSO) constitue une complication des traitements stimulants de l’ovulation. Il s’agit d’une complication totalement iatrogène (liée au traitement), parfois imprévisible ou inévitable. L’HSO complique environ 3 à 4 % des fécondations in vitro.

Hypofertile : fertilité d’une personne ou d’un couple inférieure à la moyenne. Ces personnes ne sont pas stériles, même si elles n’ont pas d’enfants, mais il leur faudra plus de temps pour concevoir.

Hypophyse : glande endocrine située à la base du cerveau. Elle secrète différentes hormones, dont celles qui font fonctionner les ovaires (ovulation et fabrication des hormones féminines), et les testicules (fabrication des spermatozoïdes et des hormones masculines).

Hypothalamus : zone du cerveau qui sécrète des neurohormones qui stimulent le fonctionnement de l’hypophyse. Le fonctionnement de l’hypophyse étant indispensable au bon fonctionnement des hormones sexuelles, on comprend ainsi que des difficultés psychologiques (anxiété, dépression) puissent retentir sur le rythme des règles.

Hypotrophie ou retard de croissance : état du nouveau-né dont le poids de naissance est anormalement bas pour l’âge gestationnel. Par exemple, il pèse moins de 2,5 kg à terme alors que le poids normal d’un enfant à terme est de 3,2 kg. Plusieurs maladies de la maman (hypertension artérielle, anémie…), l’usage du tabac peuvent être la cause de l’hypotrophie.

Hypovolémie : diminution du volume sanguin total circulant. Une hémorragie entraîne une diminution du volume de sang et donc une hypovolémie. Cela peut se voir chez la femme enceinte qui saigne, ou chez le fœtus, si un vaisseau du cordon est déchiré lors de la rupture des membranes.

I

Infertile : impossibilité d’avoir un enfant sans le secours de la médecine.

Infécondité : fait de ne pas pouvoir avoir un enfant.

ICSI : injection intra-cytoplasmique d’un spermatozoïde. Procédé qui, au cours d’une fécondation in vitro, permet d’introduire un seul spermatozoïde pour féconder l’ovocyte. Il permet, par exemple, à des hommes qui ont très peu de spermatozoïdes d’avoir des enfants alors qu’ils ne le peuvent pas par procréation naturelle.

Insuline : hormone provenant du pancréas et régulant le taux de sucre dans le sang. La sécrétion insuffisante d’insuline provoque le diabète. Une sécrétion insuffisante d’insuline pendant la grossesse entraîne un diabète que l’on appelle diabète gestationnel, qui disparaît dans la plupart des cas après l’accouchement.

Interruption médicale de grossesse (IMG) : interruption volontaire de la grossesse ou avor tement pratiqué par un médecin pour un motif médical : maladie de la maman (cancer, grave affection cardiaque ), ou du fœtus (malformation majeure).

Interruption volontaire de grossesse (IVG) : interruption de la grossesse ou avortement pratiqué par un médecin pour un motif non médical, à la demande de la femme. L’interruption est faite par aspiration de l’œuf ou expulsion par des médicaments.

IMC : indice de masse corporelle. C’est une manière médicale de quantifier le surpoids et l’obésité. Il se calcule en divisant le poids exprimé en kilo par la taille exprimée en mètres au carré = P/T2. Un BMI (body mass index) ou IMC entre 18 et 25 est normal pour un adulte. Au-delà, il indique un surpoids. Supérieur à 30, il signe une obésité avec risque de diabète, de maladies du cœur ou des vaisseaux, etc. Inférieur à 18,5, on parle de minceur (voire de maigreur). En fonction de votre IMC, votre médecin calculera le poids que vous pourrez prendre au cours de votre grossesse sans mettre en danger votre santé ni celle du bébé.

L

Leucorrhée : écoulement blanchâtre se faisant par la vulve, ou pertes blanches.

Listériose : infection due à un microbe nommé listeria monocytogenes qui peut se trouver dans le lait ou fromage cru, poisson cru, la charcuterie. Au cours de la grossesse, la listériose, si elle n’est pas traitée par des antibiotiques, peut entraîner un avortement ou la mort du fœtus.

M

Marqueurs sériques : le dosage des marqueurs sériques est un test sanguin effectué entre la 14 SA et la 18 SA, dans le cadre du dépistage de la trisomie 21 chez le fœtus. Il s’agit de doser, dans le sang, certaines substances spécifiques. Si les résultats affichent un risque éventuel, il sera conseillé à la future maman de réaliser une amniocentèse.

Méconium : nom donné aux matières brunâtres ou verdâtres que l’enfant expulse par l’anus peu après la naissance. Cette expulsion de méconium peut avoir lieu pendant le travail : le méconium teinte en vert plus ou moins foncé le liquide amniotique. On dit alors que le liquide est méconial. Cela peut traduire une souffrance fœtale.

Méiose : il s’agit de la division cellulaire qui aboutit à la production des cellules sexuelles ou gamètes (ovules et spermatozoïdes). Les 23 paires de chromosomes de la cellule mère se séparent en deux, de telle manière que dans l’ovule ou dans le spermatozoïde, il n’y ait que 23 chromosomes au lieu de 46 (23 paires).

Mesure de la LCC : mesure de la longueur crânio-caudale de l’embryon effectuée par échographie en début de grossesse. Cette mesure permet de dater le début de la grossesse avec une grande précision (± 3 jours).

MFIU ou mort fœtale in utero : état du fœtus qui meurt au cours de la grossesse. À l’échographie, il n’y a plus de battements cardiaques. Cela peut être dû à une maladie de la maman (hypertension artérielle, diabète…), ou du fœtus (malformation, infection…) ou encore du placenta qui est insuffisant ou qui se décolle.

Mitose : processus de division cellulaire qui aboutit à la naissance de deux cellules identiques à la « cellule mère ».

Monoamniotique : se dit d’une grossesse gémellaire caractérisée par l’existence d’une seule poche amniotique (amnios : membrane tapissant la face interne du placenta). Il s’agit de vrais jumeaux puisqu’il n’y a qu’un seul œuf.

Monochoriale : se dit d’une grossesse gémellaire caractérisée par l’existence d’un seul placenta. Il s’agit de vrais jumeaux puisqu’il n’y a qu’un seul œuf. Il peut y avoir une seule poche amniotique (gémellaire monochoriale monoamniotique), ou deux poches amniotiques (gémellaire monochoriale biamniotique).

Morbidité : état de maladie. On parle de morbidité maternelle pour évoquer toutes les maladies qui peuvent compliquer une grossesse, et de morbidité fœtale pour toutes les maladies qui peuvent atteindre le fœtus pendant la grossesse ou l’accouchement.

Morula : aspect de l’embryon entre 8 et 32 cellules, à ce stade, celui-ci ressemble à une mûre, d’où cette appellation.

Mucoviscidose : maladie génétique récessive qui modifie la composition des mucus et touche de nombreux organes, en particulier les poumons et le tube digestif. Le gène de la mucoviscidose est fréquent en France et concerne 1 personne sur 25. Il demeure rare chez les populations originaires d’Afrique subsaharienne.

Muqueuse : tissu qui tapisse une cavité ouverte vers l’extérieur. Par exemple, la muqueuse buccale tapisse l’intérieur de la bouche, la muqueuse vaginale tapisse l’intérieur du vagin.

Multipare : femme qui va accoucher ou accouche pour la deuxième, troisième fois ou plus.

Mycose : maladie due à un champignon. Par exemple, mycose vaginale.

N

Néonatalogie : partie de la pédiatrie correspondant à la médecine du nouveau-né.

Nidation : l’œuf fécondé va pénétrer dans l’endomètre (la muqueuse de l’utérus), vers le dixième jour après la fécondation. L’œuf fait son nid dans l’endomètre pour que l’embryon puisse se développer.

O

Occlusion funiculaire : si le cordon se noue et si le nœud se serre, il peut y avoir un arrêt de la circulation et la mort du fœtus.

Ocytocine : hormone qui provoque et augmente les contractions de l’utérus au moment de l’accouchement. Cette hormone active aussi la sécrétion des alvéoles du sein qui fabriquent le lait maternel.

Œstrogène : hormone sécrétée par l’ovaire à la puberté, provoquant le développement des seins, de l’utérus et l’apparition des règles. Le taux des œstrogènes augmente au cours du cycle jusqu’à l’ovulation, il baisse brusquement en fin de cycle, provoquant les règles. Les œstrogènes sont aussi sécrétés en grande quantité par le placenta pendant la grossesse. Les œstrogènes rentrent dans la composition des pilules contraceptives et des traitements hormonaux de la ménopause.

Œuf : nom donné à l’embryon avec le liquide amniotique et les enveloppes (amnios et chorion) en début de grossesse. S’il n’y a pas d’embryon, on dit que l’œuf est « clair ».

Oligoamnios : volume insuffisant du liquide amniotique.

Ovaire : glande sexuelle ou gonade chez la femme. Les deux ovaires contiennent des ovules.

Ovocyte : cellule appelée communément ovule ou gamète femelle permettant la reproduction. L’ovocyte qui possède les capacités d’être fécondé par le spermatozoïde, correspond au stade termi nal de l’ovogenèse (fabrication et production de l’ovule par l’ovaire). L’ovocyte est logé dans la paroi du follicule ovarien (sorte de petite niche), lui-même à l’abri dans l’ovaire. Ce follicule ovarien, au quatorzième jour du cycle menstruel environ, se rompt. Ceci aboutit à l’ovulation à l’origine de la libération de l’ovocyte. Ensuite, l’ovocyte est transporté grâce aux mouvements de la trompe de Fallope à l’intérieur de celle-ci, en direction de l’utérus. L’ovocyte pourra être fécondé s’il y a un spermatozoïde dans la trompe. L’ovule ou ovocyte contrairement aux autres cellules du corps, ne contient que 23 chromosomes. Après la fécondation avec un spermatozoïde, la cellule unique, point de départ de l’enfant, comportera 46 chromosomes (23 paires) qui portent l’hérédité provenant donc pour moitié de la maman, et pour moitié du papa. Chaque paire de chromosomes est alors constituée d’un chromosome venant du papa, et d’un autre venant de la maman.

Ovule : synonyme d’ovocyte. Voir ovocyte.

P

Phénotype : ensemble des caractères apparents d’un individu. Avoir de la barbe sur le visage, par exemple, fait partie du phénotype masculin, les seins développés de celui des femmes.

Phlébite : inflammation aiguë d’une veine. Le risque majeur est la formation d’un caillot qui peut se déplacer dans les veines et entraîner une embolie. Dans ce cas, le caillot peut aller se loger dans le cœur ou le poumon, avec alors des conséquences risquant d’être particulièrement graves.

Placenta : organe unique qui apporte au fœtus, par le cordon, les éléments dont il a besoin pour se développer. Il s’agit des aliments, mais aussi de l’oxygène. Il évacue aussi les déchets : urée, gaz carbonique. On peut dire que le placenta est à la fois le tube digestif, les poumons et les reins du fœtus. Le placenta est fixé dans le fond de l’utérus et il permet les échanges entre le sang maternel et le sang fœtal sans que les deux sangs ne se mélangent. Les échanges d’aliments (sucres, protides, lipides, minéraux) et de gaz (oxygène, gaz carbonique) se font à travers la membrane des cellules des villosités placentaires.

C’est un organe éphémère qui se développe dès la nidation dans l’utérus, et qui est naturellement expulsé dans les 15 à 30 minutes qui suivent la naissance, lors de la délivrance.

Placenta accreta : placenta dont les villosités adhèrent au muscle utérin, ce qui rend l’expulsion du placenta impossible après l’accouchement. Cela peut provoquer une hémorragie très grave.

Placenta prævia : placenta inséré dans le bas de l’utérus vers – voire même – sur le col, gênant la sortie de l’enfant. Du fait de l’insertion vers le col du placenta prævia, il peut y avoir des hémorragies très graves en fin de grossesse ou lors de l’accouchement.

Poche des eaux : lors de l’accouchement, quand le col s’ouvre, les membranes qui entourent le bébé (amnios et chorion) forment une poche qui bombe à l’orifice du col. Cette poche, sous l’effet des contractions utérines, se rompt spontanément et le liquide amniotique s’écoule. C’est ce que l’on appelle la rupture spontanée de la poche des eaux. Si elle ne se rompt pas spontanément, la sage-femme peut le faire : c’est la rupture artificielle de la poche des eaux.

Pré-éclampsie : ensemble de signes qui précédent la complication grave de la grossesse qui est l’éclampsie. Il s’agit le plus souvent d’hypertension artérielle et de la présence d’albumine dans les urines. On peut observer aussi dans les formes graves, des maux de tête, des mouches volantes, des douleurs à l’estomac, des gonflements des chevilles et des doigts. Tous ces signes doivent vous faire consulter d’extrême urgence votre médecin qui vous fera hospitaliser.

Primigeste : femme enceinte pour la première fois, quelle que soit l’issue de la grossesse (fausse couche, IVG, GEU, accouchement).

Primipare : femme qui va accoucher ou accouche pour la première fois.

Prophylactique : se dit de l’action préventive. Par exemple, il est recommandé de donner un traitement antibiotique prophylactique, pendant la césarienne, afin de diminuer les infections postopératoires.

Progestérone : hormone sécrétée par le corps jaune qui se forme dans l’ovaire dans la deuxième partie du cycle. La progestérone est aussi fabriquée en quantité par le placenta pendant la grossesse. Elle fait relâcher l’utérus et fermer le col. Elle permet aussi le développement complet de l’endomètre nécessaire à la nidation.

Prolactine : hormone sécrétée par la glande hypophyse située à la base du cerveau. Cette hormone sécrétée en grande quantité après la naissance provoque la montée de lait, et entretient la sécrétion lactée.

Prolapsus : descente d’un organe à travers un orifice naturel. La vessie, le col de l’utérus, le rectum peuvent alors apparaître à la vulve lors d’un effort de poussée.

Procidence du cordon : descente du cordon dans le vagin avant le fœtus. Le cordon peut alors être comprimé entre le bassin et la tête fœtale avec un risque d’asphyxie fœtale.

Protéine PAPP-A : protéine A plasmatique associée à la grossesse. Elle est aussi utilisée avec l’hormone βHCG pour le dépistage prénatal de la trisomie 21.

R

Rachi-anesthésie : anesthésie locorégionale qui peut être faite pour les césariennes et qui permet à la maman de voir son bébé à la naissance puisque seule la partie inférieure du corps est endormie. Cette technique remplace la péridurale en cas de césarienne urgente.

Radiopelvimétrie : radiographie du bassin permettant la mesure de ses différents diamètres. Ces mesures peuvent être faites aussi avec un scanner.

Retard de croissance in utero : voir Hypotrophie.

Révision utérine : examen manuel de l’intérieur de l’utérus, effectué après l’accouchement et après la délivrance (expulsion du placenta) pour s’assurer qu’il ne demeure aucune partie du placenta ou de membranes dans l’utérus.

Rhésus négatif : personne dont le groupe sanguin Rhésus est négatif, c’est-à-dire dont les globules rouges n’ont pas à leur surface l’antigène D ou Rh. Le nom du système de groupe sanguin Rhésus vient du nom d’un petit singe macaque, le macaque rhésus ou Macaca mulatta. Ce groupe sanguin a été découvert par Karl Landsteiner et Alexander Wiener en 1939 en constatant que les globules rouges humains s’agglutinent, ou non, en présence du sérum de lapin immunisé par des globules rouges de singe rhésus. En France, 15 % des personnes sont Rhésus négatif, et en cas de transfusion ne doivent recevoir que du sang Rhésus négatif.

Rupture prématurée des membranes : si les membranes qui entourent le fœtus (amnios et chorion ) se rompent avant la date de l’accouchement, on parle de rupture prématurée des membranes . Cette rupture peut entraîner un accouchement prématuré et aussi une infection du bébé, puisque l’œuf est ouvert, et que les microbes qui sont dans le vagin peuvent contaminer l’enfant.

S

Salpingite : inflammation d’une trompe utérine (ou des deux) d’origine infectieuse.

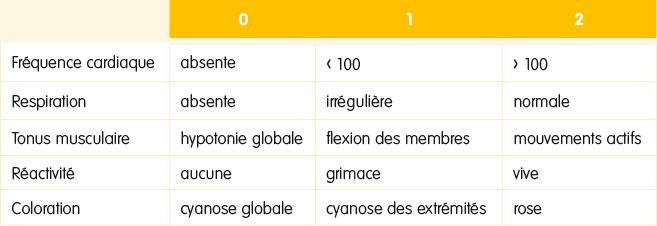

Score d’Apgar : le score d’Apgar (du nom de la pédiatre Virginia Apgar qui l’a mis au point) permet d’évaluer l’état de l’enfant à la naissance par l’appréciation de 5 critères notés de 0 à 2 :

L’addition des 5 notes donne le score, qui est mesuré à 1, 5 et 10 minutes de vie. L’état de l’enfant est d’autant meilleur que le score est plus près de 10.

Semaine d’aménorrhée (SA) : durée de la grossesse comptée à partir des dernières règles. Il y a donc deux semaines de plus par rapport aux semaines de grossesse puisque la fécondation a lieu 14 jours après les dernières règles (pour un cycle de 28 jours).

Siège : présentation du siège, c’est-à-dire le fœtus à terme présentant le siège au lieu de la tête, lors de l’accouchement. Le siège est dit complet (ou mode des pieds) si le fœtus est assis en tailleur. Le siège est dit décomplété (ou mode des fesses) s’il présente les fesses en premier et les jambes relevées devant lui.

Sievert (Sv) : « Unité utilisée pour donner une évaluation de l’impact des rayonnements sur l’homme. » (source : Commissariat à l’énergie atomique [CEA]).

Singleton : désigne un fœtus unique (par opposition aux jumeaux).

Spermatozoïde : cellule sexuelle masculine fabriquée par le testicule. C’est elle qui féconde l’ovocyte ou ovule dans le tiers externe de la trompe utérine. Le spermatozoïde – contrairement aux autres cellules du corps, mais comme l’ovule –, ne contient que 23 chromosomes. Après la fécondation, la cellule unique (l’œuf), point de départ de l’enfant, comportera 46 chromosomes qui portent l’hérédité et proviennent donc pour moitié de la maman et pour moitié du papa. C’est le spermato zoïde qui détermine le sexe de l’enfant à naître, car l’homme a deux chromosomes sexuels différents XY, contrairement à la femme qui a deux chromosomes sexuels identiques X et X. Lors de la production du spermatozoïde, celui-ci n’aura donc qu’un chromosome sexuel qui sera X ou Y, alors que les ovules auront toujours le chromosome X. Si un spermatozoïde Y féconde un ovule X, on aura un garçon (XY). Si c’est un spermatozoïde X qui féconde un ovule X, ce sera une fille (XX).

Spermogramme : examen du sperme en laboratoire. On étudie le volume de l’éjaculat, le nombre des spermatozoïdes, leur mobilité, la qualité du liquide séminal. Examen demandé si le couple est confronté à des problèmes de stérilité.

Spéculum : instrument en métal ou en plastique que l’on introduit dans le vagin pour examiner le col de l’utérus et les parois du vagin.

Sperme : liquide qui contient les spermatozoïdes.

Stérilisation : procédé médical ou chirurgical qui empêche un homme ou une femme d’avoir un enfant, par exemple par la ligature des trompes, chez la femme.

Stérilisation iatrogénique : stérilisation du fait de l’effet indésirable d’un traitement nécessaire comme la chimiothérapie ou la radiothérapie qui peuvent rendre stérile un homme ou une femme.

T

Testostérone : hormone mâle sécrétée par le testicule chez le garçon.

Test O’Sullivan : test destiné à dépister le diabète chez la femme enceinte. Il consiste à doser le sucre dans le sang de la maman une heure après que celle-ci a absorbé 50 g de sucre. Si le taux de sucre est supérieur à deux grammes, il s’agit d’un diabète. Si le taux est supérieur ou égal à 1,30 g, il faut réaliser une hyperglycémie provoquée pour rechercher le diabète. Un autre test de dépistage, le test avec absorption de 75 g de sucre, est recommandé depuis 2010 et tend à remplacer le test O’Sullivan.

Thalassémie : pathologie génétique récessive qui altère l’hémoglobine contenue dans les globules rouges (elle concerne notamment les populations originaires du pourtour méditerranéen).

Tocographie : enregistrement graphique des contractions utérines grâce à un capteur qui est posé sur l’abdomen pendant l’accouchement (tocographie externe). On peut aussi enregistrer les contractions grâce à un capteur que l’on introduit dans la cavité amniotique après la rupture de la poche des eaux : tocographie interne.

Toxémie gravidique : survenue d’hypertension artérielle et d’albumine dans les urines au cours de la grossesse.

Translocation équilibrée : anomalie chromosomique au cours de laquelle un chromosome ou un fragment de chromosome vient se souder à un autre chromosome. La translocation est équilibrée lorsqu’il n’y a ni perte, ni gain de matériel génétique.

On parle de translocation robertsonienne quand deux chromosomes sont collés l’un sur l’autre, ce qui est une anomalie assez fréquente. On compte alors 45 chromosomes au lieu des 46 habituels, mais l’un d’entre eux en contient en fait deux.

Au total, il y a donc le bon nombre de gènes : rien ne manque, rien n’est en trop, rien n’est en double. Si cette anomalie est découverte au cours d’une amniocentèse, il faut bien comprendre que l’enfant sera normal. Il a un chromosome géant au lieu de deux petits chromosomes, voilà tout.

Les conséquences concerneront uniquement la descendance du sujet porteur de la translocation. En effet, le chromosome géant ne se comporte pas comme les autres pour la formation des gamètes (ovules ou spermatozoïdes). Certains seront normaux (c’est-à-dire qu’ils contiendront le bon nombre de chromosomes), d’autres pas.

Quatre conséquences possibles à cela :

– fausse couche précoce à cause d’une malformation non viable (trisomie 13 ou 14, monosomie 13 ou 14) ;

– un enfant en parfaite santé qui présente lui aussi une translocation ;

– un enfant en parfaite santé sans translocation ;

– de très rares cas de malformations viables mais importantes (la trisomie 13, exceptionnellement viable), avec alors un diagnostic prénatal, et très probablement une décision d’interruption médicale de grossesse.

Tri test : dépistage de la trisomie 21 par le dosage de trois marqueurs biologiques dans le sang de la future mère : l’HCG, l’alpha-fœtoprotéine, et l’œstriol sérique libre, dosés entre 14 et 18 SA.

Trompes de Fallope : trompes utérines qui ont été décrites pour la première fois par un médecin italien Gabriel Fallope, à Padoue au XVIe siècle.

U

Urétrite : inflammation généralement d’origine infectieuse de l’urètre, canal qui conduit les urines de la vessie vers l’extérieur.

V

Vaginite : inflammation généralement d’origine infectieuse du vagin.

Vaginose bactérienne : vaginite caractérisée par des écoulements fétides qui se produisent quand certains types de bactéries que l’on trouve normalement dans le vagin commencent à se multiplier en abondance.

Vernix : le vernix caseosa est une substance cireuse d’origine sébacée, blanchâtre et grasse recouvrant et protégeant la peau des nouveau-nés dans l’utérus et à la naissance.

Version par manœuvres externes : consiste à retourner un fœtus qui se présente par le siège (fesses en bas), ou en position transverse, pour lui amener la tête en bas, dans la position habituelle pour un accouchement normal.

Vitrification des ovocytes : technique utilisée lors d’un prélèvement d’ovocytes. Elle permet le passage direct des ovocytes prélevés de l’état frais à l’état « vitrifié » ou en « verre », sans passer par la phase de « cristallisation ». L’avantage est d’éviter la formation de cristal de glace intra et extracellulaire. Les ovocytes sont prélevés par ponction lors d’un cycle spontané ou plutôt lors d’un cycle stimulé, ce qui permet d’accroître leur nombre. Ils sont ensuite congelés ou vitrifiés. La vitrification peut s’appliquer à des ovocytes matures, ou bien à des ovocytes immatures, nécessitant d’abord le passage par une phase de maturation in vitro précédant la congélation.

POUR EN SAVOIR PLUS

Toutes les recommandations de bonnes pratiques et les fiches d’information grand public sont accessibles en ligne sur le site du Collège des gynécologues-obstétriciens français : http://www.cngof.asso.fr/D_PAGES/ACCUFRST.HTM