Une myriade d’organisations, une poignée d’acteurs tout-puissants

Le système agro-industriel : une nébuleuse d’acteurs

Pour comprendre ce qui se trouve dans nos assiettes, il faut comprendre ce qui se passe en amont, c’est-à-dire comment fonctionne le monde de la production et de la transformation. Et il y a de quoi avoir le tournis. Contrairement au pétrole ou au nucléaire, où quelques grosses entreprises tirent les ficelles de l’ensemble du marché de l’énergie, la sphère agroalimentaire est morcelée, divisée, recombinée. Elle possède aussi ses gros industriels puissants et influents – j’y reviendrai dans un instant. Mais elle est également composée de producteurs et de productrices qui s’organisent entre eux, pour valoriser leurs produits, peser sur les marchés et, in fine, vivre dignement de leur métier. Les jeux de pouvoir et d’influence entre les grosses entreprises du secteur se retrouvent donc entre ces producteurs, au sein de structures coopératives et associatives, et sur le terrain.

De qui parlons-nous ? Les secteurs de la pêche et de l’agriculture peuvent être découpés en plusieurs sphères. La première est celle des filières, de l’amont à l’aval, c’est-à-dire tous les acteurs qui produisent, transforment et commercialisent les aliments et leurs dérivés depuis les champs et les océans jusqu’aux étals de vente. Elle inclut les exploitants eux-mêmes (paysans, pêcheurs), en tant qu’individus et en tant qu’organisations lorsqu’ils se regroupent sous forme de syndicats ou de coopératives, les industries agroalimentaires (IAA), qui transforment les produits bruts et les revendent, ainsi que les acteurs de la commercialisation. Ces derniers peuvent eux-mêmes être divisés en commerce de gros (entreprises qui exportent les animaux vivants par exemple), en artisanat commercial (boulangeries-pâtisseries et boucheries-charcuteries), en commerce de détail (enseignes de la grande distribution notamment) et en restauration hors domicile (cantines et restaurants).

La deuxième sphère est celle des entreprises qui accompagnent ces acteurs d’un point de vue pratique, à savoir les fabricants de pesticides et d’engrais ou encore les vendeurs de tracteurs, de matériel de pêche et d’alimentation animale, ainsi que les entreprises d’informatique et d’intelligence artificielle qui vendent leurs logiciels et leurs services pour construire et gérer les équipements (les coopératives assurant elles aussi une partie de ces services, lorsqu’elles vendent des pesticides par exemple). Ces acteurs de la deuxième sphère ont le plus souvent intérêt au maintien du statu quo pour continuer à générer un maximum de profits. Se trouvent également, imbriqués aux premiers, les banques, les assurances et autres acteurs du secteur financier, souvent moins visibles mais à l’influence certaine. La dernière sphère, non la moins importante, est celle des acteurs institutionnels et politiques, à savoir : le gouvernement, composé du cabinet du Premier ministre et des différents ministères avec leurs administrations respectives, les parlementaires, les établissements publics tels que l’INRAE (Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement) et l’Ifremer (Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer) ainsi que les établissements privés à mission publique, comme les Chambres d’agriculture et le comité des pêches, qui se déclinent du national au local.

L’ensemble de ces acteurs forme un écosystème dense, complexe, souvent difficile à comprendre et à analyser, dans lequel les enjeux socio-économiques s’entrelacent avec les considérations écologiques et humaines du secteur. Les chapitres suivants apportent un premier éclairage sur les acteurs clés de cet écosystème.

Une concentration du pouvoir à toutes les étapes des chaînes d’approvisionnement

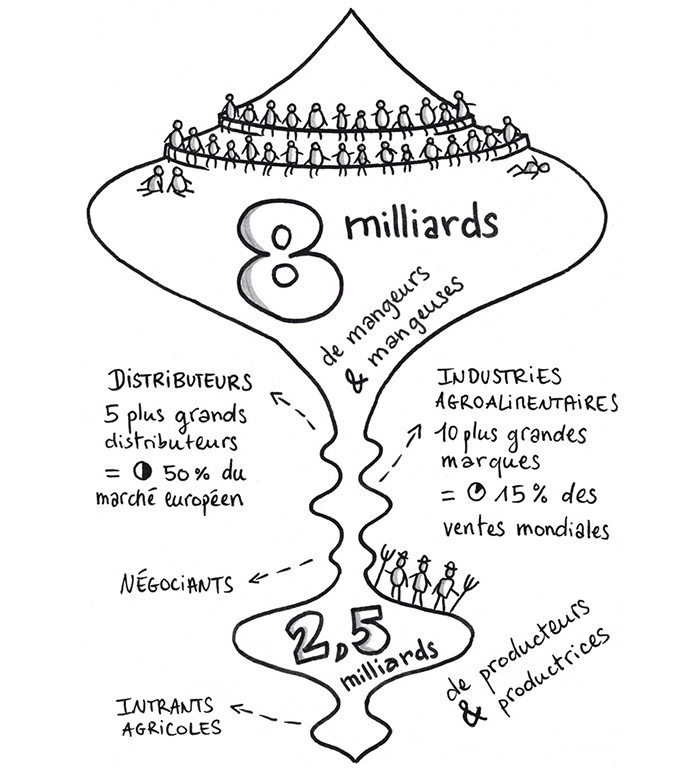

Derrière la toute-puissance des acteurs de la transformation, du négoce ou de la distribution, l’élément central à avoir en tête pour comprendre la situation est la concentration de leur pouvoir tout au long des chaînes d’approvisionnement mondialisées. Les dix plus grandes marques de produits agro-industriels (Nestlé, Unilever, Danone, Mondelez, Kellogg’s, Coca-Cola, etc.) réalisent ainsi 15 % des ventes mondiales dans la grande distribution et les cinq plus grosses enseignes européennes (Carrefour, Lidl, Metro Group, Aldi et Tesco) détiennent la moitié du marché de la distribution. Même chose chez les fournisseurs de pesticides, d’engrais et de semences – une poignée d’acteurs détient la majorité du marché – ainsi que chez les négociants. Ces derniers sont moins connus du grand public, car ils ne sont pas en contact direct avec les consommateurs. Les scandales fréquents ont cependant amené les journalistes et les associations à les mettre en lumière régulièrement. Tout comme les GAFAM font référence à Google, Amazon et autres géants du numérique, dans l’agro-industrie on les dénomme les ABCD, pour Archer Daniels Midland Company (ADM), Bunge Limited, Cargill et (Louis) Dreyfus Company (LDC). À elles quatre, ces entreprises contrôlent 70 % du marché mondial des céréales. Cette position dominante leur permet de réaliser des profits faramineux, en particulier pendant les crises mondiales qui touchent, directement ou indirectement, le secteur agroalimentaire. À titre d’exemple, Cargill, plus grande entreprise privée aux États-Unis, appartient à la onzième famille la plus riche du monde. Grâce aux subventions captées et à la spéculation réalisée sur les commodités qu’elle commercialise (viande, soja…), la fortune de ses membres a augmenté de près de vingt millions de dollars par jour depuis le début de la pandémie de Covid-19 et l’entreprise a réalisé un bénéfice net de près de sept milliards de dollars en 2021-2022.

Illustration 5. Concentration du pouvoir dans les chaînes de valeur agricoles. Dessin adapté du rapport Agriculture écologique : 7 principes clés pour replacer l’humain au cœur du système alimentaire (Greenpeace France, 2017).

Le BASIC a réalisé une série d’entretiens avec des représentants d’organisations de producteurs et différents experts de la filière banane dans les Caraïbes, de la filière sucre de canne en Amérique du Sud et en Afrique de l’Est et de la filière café en Amérique centrale et du Sud. Ils concluent que dès lors que les conditions de concentration des pouvoirs sont réunies dans une filière agricole, autrement dit dès lors que les plus petits producteurs sont dépendants de leur acheteur principal, des pratiques abusives peuvent exister, comme l’exclusion de petits producteurs, la mise en place de prix abusivement bas ou encore l’entrave à l’organisation collective entre petits producteurs et travailleurs.

Derrière nos tablettes de chocolat, le travail forcé de milliers d’enfants

Dans de nombreuses régions du monde, ces conditions de travail dégradées dans les filières agricoles sont synonymes de pauvreté et de travail d’enfants. La fondation australienne Walk Free, déterminée à mettre fin à l’esclavage moderne et au trafic d’humains, a mis à jour son « Index de l’esclavage mondial » en 2018. D’après ses analyses, environ 1,5 million d’enfants entre dix et dix-sept ans travaillent dans les plantations de cacao au Ghana et en Côte-d’Ivoire, dont une grande majorité dans des conditions dangereuses. Environ 16 000 seraient victimes de travail forcé, amenés par leurs propres parents ou d’autres membres de leur famille dans les plantations pour y travailler.

Ces dernières années, grâce au travail des autorités ivoiriennes et des ONG, des centaines de personnes ont été condamnées pour trafic d’enfants et des milliers d’entre eux ont été retirés des plantations pour être rescolarisés. Ce travail reste cependant difficile dans le contexte actuel de pauvreté : plus les acteurs dominants contrôlent les marchés, plus ils sont en mesure d’affaiblir les alternatives et les tentatives d’opposition existantes, plus ils accumulent du pouvoir et tirent les prix vers le bas. Ce faisant, ils entraînent encore un peu plus la chute des petits producteurs et la détérioration des conditions de vie de leur famille. En parallèle, ils alimentent un modèle agro-industriel gourmand en pesticides et en engrais de synthèse, en eau et en terres qu’ils polluent, renforcent la consommation de produits ultra-transformés et la standardisation des aliments et contribuent ainsi au gaspillage alimentaire. En d’autres termes, la poignée d’acteurs qui domine le marché et concentre tous les pouvoirs aggrave autant la dégradation du vivant et des conditions d’habitabilité sur Terre que le tissu social et le niveau de vie des populations.

La toute-puissance d’une poignée d’agro-industriels : l’exemple Bigard

Son regard baissé et son sourire en coin lui confèrent un air presque timide, on le croirait gêné. Mais au moment de refermer le micro, ses yeux se relèvent, acérés et assurés, avant de se planter dans ceux de François Ruffin : Maxence Bigard n’a pas trente ans lorsqu’il se fait auditionner par la Commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, en septembre 2017. Il occupe alors le poste de directeur stratégique du Groupe Bigard, numéro 1 de la viande en France. Fondée par son grand-père Lucien Bigard en 1968, l’entreprise est un mastodonte du marché de la transformation des viandes. C’est en 1982, lorsqu’elle lance les premiers steaks hachés sous vide et applique à ses chaînes de production la mécanisation et la standardisation des tâches propres au fordisme, que l’entreprise enclenche une croissance fulgurante. Poussant sa fébrilité productiviste jusqu’au bout, Lucien Bigard va jusqu’à proposer de chronométrer les « pauses-pipi » pour les limiter à cinq minutes par ouvrier, trois fois par jour et à heure fixe.

Dès ses débuts, le groupe entreprend une stratégie de prédation afin d’asseoir sa domination sur le marché de la viande. Il avale un à un ses principaux concurrents : Socovia, Socopa, Arcadie, Charal, CIPA… En un demi-siècle, l’entreprise devient le leader de la viande bovine en France et en Europe et le 9e, toutes viandes confondues, au niveau mondial. En France, le Groupe Bigard est également le numéro 1 des viandes bovines, ovines et porcines. Il abat chaque semaine cent quinze mille porcs, vingt-quatre mille gros bovins, seize mille ovins et quatre mille quatre cents veaux. Autrement dit, près de la moitié des bovins et plus du quart des porcs français passent par les abattoirs Bigard. De nos jours, sept steaks hachés sur dix vendus dans l’Hexagone proviennent ainsi des usines du groupe. Ce dernier emploie plus de quinze mille personnes en France, possède soixante sites industriels dont une trentaine d’abattoirs et son chiffre d’affaires annuel dépasse les cinq milliards d’euros. La fortune de son président-directeur général, Jean-Paul Bigard (le père de Maxence Bigard), est évaluée à huit cents millions d’euros en 2022, ce qui fait de lui la 148e fortune française.

Régulièrement appelé « le parrain de la viande » par les journalistes, qu’il déteste et auxquels il ne répond jamais, cet industriel fait la pluie et le beau temps sur le prix des viandes, qu’il tire inlassablement vers le bas grâce à sa position quasi monopolistique du marché. Pour les éleveurs, cette toute-puissance est intenable. Ils se retrouvent régulièrement dans des situations où ils n’ont pas d’autre choix que de vendre à perte à l’industriel breton. Leurs nombreuses actions de revendication n’y font rien : Bigard se montre inflexible, c’est le profit avant tout. Même chose avec les abattoirs. À cet égard, un éleveur de bovins m’a raconté la chose suivante : « Un jour, le propriétaire de l’abattoir qui se trouvait près de chez moi a voulu vendre ses parts. Jean-Paul Bigard a dû les racheter au prix fort, car le propriétaire a accepté son offre plutôt que celle des éleveurs locaux qui s’étaient organisés en coopérative pour racheter l’outil de transformation et le mettre au service du territoire. Peu de temps après son rachat, l’abattoir a fermé. Le but de Bigard était tout simplement de nous forcer à alimenter son autre abattoir pour en assurer la rentabilité. Pour moi, c’est l’enfer : avec une telle distance, je suis obligé de sous-traiter le transport car seul l’acheteur-transporteur local collecte suffisamment d’animaux pour être rentable. Je perds encore un peu plus de mon autonomie et de la possibilité d’accompagner mes animaux. Pour les bêtes, c’est d’ailleurs plus de stress et plus de risques de maltraitance... Au passage, le transporteur, quasi unique sur le territoire, a aussi été racheté par Bigard. »

Revenons à Maxence Bigard, auditionné en 2017 par une dizaine de parlementaires dans le cadre des États généraux de l’alimentation. Les députés l’interrogent au sujet de la non-publication des comptes annuels de l’entreprise. François Ruffin, député de La France insoumise, en profite également pour l’interpeller sur le mal-être des salariés d’un site que le Groupe Bigard a délaissé pour pouvoir mieux en justifier la fermeture. La réaction du fils Bigard est éloquente et, François Ruffin ayant publié la vidéo de la séquence sur les réseaux sociaux, elle fait un tollé sur le Web : froid et précis comme le couteau d’un boucher, Maxence Bigard répond qu’il « prend note des questions », donne un chiffre qui n’a rien à voir avec les demandes des parlementaires et… c’est tout. La posture est assumée : son hégémonie confère au Groupe Bigard un pouvoir majeur sur le secteur de la viande. Il est plus puissant que la grande distribution, plus puissant que les coopératives de producteurs. Vraisemblablement, il se sent également plus puissant que nos institutions démocratiques : c’est sans complexe qu’il reste effrontément silencieux face aux députés qui l’interrogent. Ses dirigeants préfèrent payer des amendes plutôt que de se plier aux règles du jeu officielles, quitte à devoir débourser des centaines de milliers d’euros comme cela leur est déjà arrivé par le passé pour pratiques de concurrence déloyales. Fort heureusement, l’histoire ne s’arrête pas là. Là où les parlementaires et l’ancien ministre de l’Agriculture Stéphane Le Foll avaient échoué, l’association L214 et des lanceurs d’alerte tels que la journaliste Inès Léraud se sont adressés au tribunal de commerce et ont obtenu du Groupe Bigard, en 2019, la publication de ses comptes sur plusieurs années. Une première victoire qui a permis d’évaluer les bénéfices du groupe et de lui rappeler qu’il ne peut agir en toute impunité.

Les industries agroalimentaires : des mastodontes aux multiples dérives

D’après un document émis par le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire en 2022, le Groupe Bigard ne se situe en fait, pour l’année 2021, qu’en 11e position en termes de chiffre d’affaires des agro-industriels français. En première position se trouve le Groupe Danone, suivi du Groupe Lactalis. Avec des chiffres d’affaires de plus de 20 milliards d’euros, les deux géants sont très loin devant les autres agro-industriels. En troisième position se trouve Pernod-Ricard, numéro deux mondial des vins et spiritueux, au coude à coude avec l’union de coopératives InVivo depuis qu’elle a racheté Soufflet, l’un des piliers du négoce de céréales et du malt en France et à l’international. Viennent ensuite le Groupe Avril, Moët Hennessy (la branche vin et spiritueux du groupe LVMH), Savencia Fromage & Dairy (qui possède les marques Elle & Vire, St Môret, Chavroux, Le Rustique…), Tereos (groupe coopératif sucrier) ou encore le Groupe LDC (propriétaire des marques de volailles Le Gaulois, Loué, etc.).

Ces entreprises ont un point commun : la recherche de très gros profits. Nombre d’entre elles ont leur lot de scandales sanitaires, d’interpellations syndicales, de collusions politiques et de contentieux commerciaux. Lactalis a été mis en examen en 2023 dans l’affaire du lait infantile contaminé pour tromperie aggravée et blessures involontaires. La même année Tereos, propriétaire de la marque Beghin Say, a été condamné à verser cinq cent mille euros d’amende et plus de neuf millions de dommages et intérêts pour avoir pollué le fleuve Escaut, qui traverse le nord de la France, la Belgique et les Pays-Bas. Trois ans plus tôt, la rupture de digue de l’une de ses usines avait entraîné le déversement de milliers de mètres cubes d’eau de lavage des betteraves sucrières, causant ainsi la mort de millions de poissons. La multinationale a fait appel. Le Groupe Avril s’est fait épingler à plusieurs reprises par une association animaliste pour des conditions d’exploitation animale désastreuses dans ses usines. Tout ceci ne concerne que les entreprises françaises : si l’on considère les agro-industries transnationales vendant leurs produits en France, la liste des dérives s’allonge.

L’un des exemples les plus emblématiques est celui de la multinationale suisse Nestlé, au chiffre d’affaires total de plus de 88 milliards d’euros en 2021 et impliquée dans plusieurs scandales sanitaires dans le monde. Le dernier en date sur le territoire français s’est passé au début de l’année 2022 : plusieurs dizaines d’enfants sont tombés malades et deux ont trouvé la mort après avoir mangé des pizzas Buitoni contaminées à la bactérie Escherichia coli. Au début de sa carrière, Yasmine Motarjemi travaillait à l’Organisation mondiale de la santé. En 1999, Nestlé la recrute pour devenir directrice de la sécurité alimentaire au niveau mondial. Pendant des années, elle étudie la gestion de la multinationale dans les affaires sanitaires et constate – comme elle en témoignera dans un entretien paru en 2020 sur le Club de Mediapart : « [La culture de l’entreprise] est une culture de la peur, du népotisme, du mensonge et du harcèlement. » Elle finit par lancer l’alerte. Son employeur n’apprécie pas et la licencie en 2010. Interrogée par France Culture en 2021 dans l’émission « Les pieds sur terre », elle y explique qu’une culture de la peur règne dans l’entreprise et que son PDG est considéré « comme l’empereur de Chine ». Après plus de dix ans de procès pour harcèlement, la cour d’appel du Canton de Vaud statue en sa faveur et condamne Nestlé en janvier 2022 à verser plus de deux millions d’euros à son ancienne directrice.

La grande distribution : une pression monstre sur les agriculteurs

Place de Clichy, 18e arrondissement de Paris, septembre 2020. Je pousse la grande porte vitrée de la brasserie Le Petit Poucet, écarte les épais rideaux rouges et avance de quelques pas. Des clients sont attablés ici et là, le bruit de la vaisselle tinte derrière le bar et le serveur, élégamment vêtu de noir et blanc, m’accueille d’un sourire. Je balaie la pièce du regard et aperçois mon interlocutrice. La représentante du développement durable de Monoprix est accompagnée d’une collègue que je ne connais pas encore. Je m’approche, nous nous saluons. Cela fait maintenant cinq ans que nous nous retrouvons régulièrement pour échanger sur les engagements et les avancées de l’enseigne pour réduire l’usage de pesticides dans les champs de ses producteurs, presque toujours dans cette brasserie historique. Nous avons en effet mis sur pied, à Greenpeace France, une campagne pour pousser les enseignes à s’engager. En 2019, j’avais entrepris une enquête de terrain pour entendre les producteurs sur le sujet et comprendre s’ils étaient réellement soutenus dans leurs pratiques par la grande distribution. Cette fois-ci, je réalise un bilan auprès des enseignes pour faire le point : après cinq ans de campagne, où en sommes-nous ? Les conclusions de ces deux étapes de bilan, auprès des producteurs et auprès des distributeurs, sont insatisfaisantes. La mobilisation de Greenpeace France, combinée à toutes les actions menées en parallèle par d’autres associations comme Générations Futures et par certains journalistes, a permis de faire monter le sujet chez les distributeurs. La plupart d’entre eux n’avaient absolument aucune idée de ce que leurs fournisseurs utilisaient comme pesticides de synthèse, ni à quelles fréquences. Dorénavant, ils ont réalisé des états des lieux poussés et pris la mesure de la situation. Certaines enseignes ont également mis en place des mesures et lancé des projets pilotes pour réduire voire se passer de certaines familles de pesticides, en finançant entièrement les expérimentations. C’est le cas de Carrefour, de Monoprix et, dans une moindre mesure, d’autres enseignes comme Système U. Tout cela, des agriculteurs nous l’ont confirmé. Malheureusement, cela n’a pas été accompagné de politiques de rémunération généralisées et adaptées pour valoriser les efforts réalisés par les producteurs. Pour certains, cela a donc signifié une augmentation des efforts à fournir – parfois sous peine d’être bannis des listes de fournisseurs de telle ou telle enseigne – sans être payés pour cela.

Cette situation illustre bien la réalité du secteur : les enseignes de la grande distribution font bien, pour certaines, des efforts sur certains sujets environnementaux. Mais cela reste trop peu au regard des urgences écologiques en cours et la communication qui en est faite n’est pas toujours proportionnée aux résultats. Le Réseau Action Climat (RAC), qui rassemble une quarantaine d’associations écologistes, s’est également lancé en 2022 dans une étude approfondie des pratiques de la grande distribution en matière de climat, en particulier sur ce qui concerne le « moins et mieux » de viande. Nous avons travaillé ensemble à l’élaboration de leur campagne et leurs résultats sont parus en février 2023. Ils rejoignent les conclusions de Greenpeace France et critiquent la responsabilité des enseignes dans le marketing et les promotions faites sur des produits peu vertueux, encourageant ainsi la destruction de l’environnement. Le RAC met également en avant l’absence de volonté de l’État pour encadrer les pratiques de la grande distribution, que ce soit en termes de transparence, de publicité ou encore d’approvisionnements.

Par ailleurs, dans son étude « Qui a le pouvoir ? » (2015), le BASIC montre que les producteurs sont nombreux à devoir répondre à des cahiers des charges de plus en plus exigeants et aux attentes croissantes des distributeurs en matière d’emballage, de transport et de respect des normes internationales pour pouvoir exporter. Ils sont également nombreux à témoigner de la pression exercée par les distributeurs sur les prix, de la précarité des contrats et du manque de transparence des supermarchés sur leurs orientations, des retards de paiement et des promotions qui grignotent encore leurs revenus… Difficile pour les producteurs de lutter contre ces pratiques : les distributeurs menacent de les déréférencer s’ils n’acceptent pas les conditions proposées et ils ne peuvent se permettre de perdre de tels clients, sous peine de ne plus réussir à vendre leurs produits et de mettre la clé sous la porte.

Pour les mangeurs et les mangeuses, il est difficile de s’y retrouver tant la multiplicité des filiales de la grande distribution est grande. L’habitant d’une petite commune qui se rend dans un commerce de proximité de type Proxi ou 8 à Huit se rend en fait chez Carrefour, et s’il fait ses courses dans un magasin Spar ou Vival, il est en fait chez Casino. Si cet habitant espérait ne pas alimenter l’économie des grands distributeurs, ce n’est malheureusement pas le cas. Les seules options pour cela sont d’aller faire ses achats sur des marchés de producteurs ou dans des épiceries indépendantes. La multiplicité des enseignes de proximité cache la concentration à l’œuvre dans le secteur de la grande distribution. À elles deux, Leclerc et Carrefour cumulent plus de 40 % de parts de marché alimentaire. Si l’on ajoute Intermarché, Système U, Groupe Casino, Auchan et Lidl, sept enseignes dominent à elles seules plus de 90 % du marché.

Les coopératives de producteurs : des contre-pouvoirs devenus multinationales

Face à ceux qui ont le pouvoir, rien de tel que la coopération. Coopérer, pour mettre en commun et faire en commun : partager ses pratiques et ses outils, se soutenir dans les tâches les plus laborieuses, développer des infrastructures et des espaces collectifs. Une solution souvent mise en avant pour que les plus petits producteurs puissent exister, peser dans les rapports de force, cesser de se faire écraser par les acteurs de la transformation et de la distribution les plus puissants. Ce concept est ancien : la communauté des Guittard-Pinon, dans le Puy-de-Dôme, le maîtrisait déjà au IXe siècle. Ses membres ont en effet développé une activité agricole sur plusieurs centaines d’hectares, construit des routes et établi des fonctionnements collectifs : un mode de vie autarcique qui leur permit de limiter leur dépendance aux seigneuries locales.

Quelques siècles plus tard, en 1880, les premiers syndicats coopératifs agricoles apparaissent, renforcés par deux lois actées quatre et douze ans plus tard. En 1926, on décompte 8 000 coopératives partout en France. De tailles très modestes, elles sont dirigées par des agriculteurs entreprenants et engagés pour le collectif, et souvent gérées directement par eux-mêmes, sans salariés. Ces coopératives visent à protéger les agriculteurs face aux aléas agricoles et à limiter les effets de domination économique et politique. Suite à la Première Guerre mondiale, l’État décide de renforcer les coopératives, chaînons essentiels pour développer les stocks de matières premières et équilibrer les prix, à coups de subventions et d’allègements fiscaux. D’entités protectrices d’agriculteurs autonomes et souverains, elles deviennent de véritables acteurs de la politique agricole française et de l’organisation des marchés, et commencent à mettre leur nez dans la régulation des activités agricoles.

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, une loi confère aux coopératives agricoles un statut juridique spécifique et distinct de celui des syndicats agricoles. Elles continuent de se renforcer et sont 15 000 en 1955. S’ensuivent la Politique agricole commune et les lois de modernisation de 1960 et 1962, qui visent à assurer la sécurité alimentaire des populations. Les coopératives font alors évoluer leur identité et leur raison d’être : de conservatrices, elles deviennent résolument productivistes et accompagnent ce changement radical de cap de l’agriculture française vers plus de compétitivité. Elles diversifient leurs activités dans tous les domaines qui entourent l’agriculteur : fourniture d’intrants, recherche, conseil, transformation, distribution, etc. Ce faisant, elles s’internationalisent et développent des filiales commerciales. Dans les années 1980, elles sont en relation avec quatre agriculteurs sur cinq, emploient cent trente mille salariés permanents et transforment près de la moitié des denrées alimentaires. Elles contrôlent 70 % de la collecte de céréales, 55 % de l’industrie laitière et 30 % de l’abattage et de la commercialisation des viandes, distribuent 60 % des pesticides et 50 % des engrais. Les coopératives deviennent des rouages essentiels de la mondialisation des marchés : ce n’est plus de l’agriculture coopérative mais du capitalisme coopératif. Le terme « coopératif » pourrait même être questionné tant, pour certaines coopératives, il recouvre dorénavant une réalité juridique plus que pratique.

Ces vingt dernières années, les coopératives agricoles ont fait comme leurs équivalents commerciaux, les entreprises agroalimentaires avec qui elles se sont entremêlées au point de devenir leurs sœurs siamoises : elles se sont regroupées pour grossir et peser sur les marchés. En 2020, elles ne sont plus que deux mille deux cents mais concernent trois agriculteurs sur quatre, possèdent une marque alimentaire sur trois, emploient plus de cent quatre-vingt mille salariés et réalisent un chiffre d’affaires total de plus de quatre-vingt-six milliards d’euros. Peu connues du grand public, leurs marques sont pourtant largement présentes sur la table des foyers français : les fromages Pavé d’Affinois et Soignon, les salades Florette, le Breizh Cola et bien d’autres marques encore sont la propriété d’Agrial, numéro 1 des coopératives agricoles françaises. La coopérative a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de plus de cinq milliards d’euros, emploie vingt-deux mille salariés dans onze pays et douze mille agriculteurs sont adhérents. Le sucre Béghin Say appartient à Tereos, une coopérative tentaculaire et l’une des cinq plus grosses coopératives de France. Les produits Yoplait et Petits Filous appartiennent à Sodiaal, qui possède également Candia et Entremont, deux marques présentes dans les trois quarts des foyers. La coopérative réalise un chiffre d’affaires annuel de presque cinq milliards d’euros et près de dix-huit mille éleveurs y adhèrent.

Certaines coopératives sont devenues de véritables multinationales, avec leurs caractéristiques et leurs dérives. Elles mettent la pression sur les agriculteurs qui s’écartent ou critiquent leur fonctionnement, font du lobbying pour empêcher toute régulation qui nuirait à leurs profits, diffusent des publicités pour vendre leurs produits auprès de millions de consommateurs. En 2020, elles ont par exemple profité de la crise du Covid-19 pour demander le report de l’une des mesures centrales du quinquennat d’Emmanuel Macron en matière d’agriculture, à savoir la séparation de la vente et du conseil de pesticides, alors même que la mesure aurait dû être appliquée depuis bien longtemps déjà. Elle est finalement entrée en vigueur le 1er janvier 2021, et les coopératives ont massivement opté pour la distribution plutôt que pour le conseil (que certaines continuent de faire en off). Autre donnée qui illustre à quel point les plus grosses coopératives se sont éloignées de leur raison d’être initiale : la différence de rémunération entre les dirigeants et les producteurs. D’après une enquête du média Basta ! parue en 2021, le salaire des dirigeants de certaines coopératives oscille entre dix et quatre-vingt mille euros mensuels. À titre de comparaison, le revenu moyen des agriculteurs dépasse à peine les mille deux cents euros mensuels…

Une partie des producteurs ne s’y retrouve plus et proteste régulièrement contre l’opacité des montages financiers et juridiques, l’absence de prise sur les décisions stratégiques et la non-remontée des dividendes des filiales à la maison mère et aux agriculteurs. En octobre 2022, des producteurs ont par exemple bloqué l’usine de production d’emmental Entremont, de la coopérative Sodiaal, pour protester contre le manque de transparence et revendiquer un achat du lait au juste prix. Nous sommes loin des valeurs portées historiquement par les coopératives !

Un exemple parmi d’autres, qui illustre à quel point certaines coopératives n’ont aujourd’hui plus rien de l’esprit coopératif originel : celui de la multinationale InVivo, une union de 185 coopératives spécialisée dans le négoce de céréales, de pesticides et d’engrais, dans l’agroalimentaire (dont le vin, la bière et la boulangerie) et dans les jardineries (Jardiland et Gamm vert lui appartiennent). Présente dans trente-huit pays, son chiffre d’affaires devrait avoisiner les quatorze milliards d’euros en 2023. Ces dernières années, InVivo a montré un appétit d’ogre. Après le rachat de Soufflet en 2021, qui lui a permis de doubler son chiffre d’affaires et de devenir un poids lourd du marché du malt, le mastodonte coopératif lorgne dorénavant sur l’entreprise australienne United Malt Group, quatrième producteur de malt au monde. La coopérative cherche également à étendre son emprise sur le secteur de la grande distribution : l’entreprise Teract, dont InVivo est l’actionnaire majoritaire, devrait créer une nouvelle alliance avec le Groupe Casino, endetté. À terme, InVivo pourrait devenir propriétaire de l’ensemble et donc de Casino, mettant ainsi la main sur le secteur de la grande distribution.

De la même façon qu’elle grandit de jour en jour sur le terrain, l’influence d’InVivo s’étend en ligne : la multinationale est également l’actionnaire majoritaire de SMAG, une entreprise du Web qui propose des logiciels pour la production de semences, la gestion des entreprises de travaux agricoles ou encore celle de troupeaux bovins, ainsi que le créateur d’une plateforme d’achat centralisée de pesticides, d’engrais et de matériel spécialisé. La multinationale est par ailleurs très proche des pouvoirs publics. En 2019, le gouvernement a souhaité approfondir une prospective pour comprendre la mondialisation des systèmes alimentaires et leurs effets. L’exercice a rassemblé une trentaine de spécialistes du secteur. Tous étaient des experts rattachés à des institutions publiques ou à des instances scientifiques. Tous, sauf un : un représentant d’InVivo était présent à la table des discussions…

La face cachée des organisations de producteurs

Pour faire face à la concentration des acteurs de l’agro-industrie et de la grande distribution, et pour pouvoir peser dans des négociations aux rapports de pouvoir aussi asymétriques, il n’existe pas que les coopératives. Les producteurs peuvent se rassembler en « organisations de producteurs », ou « OP ». Pour les agriculteurs, ces organisations peuvent prendre différentes formes : une société coopérative agricole, une union de coopératives agricoles, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou encore une société commerciale peut être reconnue, par arrêté ministériel, organisation de producteurs. Elles peuvent également être reconnues au niveau européen. Du côté de la pêche, la création d’OP est prévue par le règlement européen relatif à l’organisation commune des marchés. Les organisations de producteurs permettent l’exemption de certaines règles de concurrence : leurs membres peuvent s’arranger entre eux pour négocier des prix avec la grande distribution par exemple, ce que les enseignes de supermarché n’ont pas le droit de faire entre elles. Cela leur permet également d’accéder à certains programmes de financement. Au 1er janvier 2023, une petite vingtaine d’OP était reconnue dans le secteur de la pêche. Du côté agricole, près de six cents organisations de producteurs et trente-cinq associations d’organisations de producteurs étaient identifiées par les pouvoirs publics.

Dans le secteur de la pêche, ces OP exercent une influence majeure car elles redistribuent les quotas de pêche attribués par l’Union européenne et délivrent les autorisations de pêche. Leur fonctionnement est critiqué par les pêcheurs artisans et les ONG, et leur opacité pointée du doigt par l’Autorité de la concurrence. Comme l’explique l’association BLOOM sur son site, les quotas de pêche sont en effet répartis sur la base des « antériorités de capture », c’est-à-dire sur les déclarations de captures entre 2001 et 2003. Cela signifie que plus un navire a pêché à cette période (ou plus il a menti sur ses chiffres), plus il a droit de pêcher. Et si un pêcheur quitte son OP, il perd ses quotas… Les OP, pour certaines contrôlées par les tenants des systèmes de pêche les plus industriels, ont donc un pouvoir très fort sur les plus petits pêcheurs, pris dans les mailles de leur filet. Ce pouvoir de pression est d’autant plus puissant que les mesures prises par les OP peuvent devenir obligatoires pour les pêcheurs non-adhérents à ces organisations.

Du côté agricole, je n’ai pas entendu parler de dérives propres aux organisations de producteurs : la puissance et l’influence des réseaux agricoles se retrouvent surtout au sein des coopératives, des interprofessions et des syndicats, dont certains possèdent également le statut d’OP.

Le double discours de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA)

Mars 2022. Agitées, mes mains vont et viennent du clavier de mon ordinateur à celui de mon téléphone. Les messages fusent sur les boucles mail inter-associatives. Je grogne. Mes yeux se lèvent et croisent ceux de ma collègue, tout aussi exaspérée. Nous quittons les espaces de travail collectifs pour nous réunir en urgence avec d’autres membres de l’équipe agriculture dans l’une des petites salles du quatrième étage des locaux de Greenpeace France. Le 24 février, la Russie a envahi l’Ukraine. Humainement, la situation est dramatique. Plusieurs centaines de civils sont tués en l’espace de quelques jours. Dans la sphère agroalimentaire, l’arrêt provisoire des exportations de céréales de l’Ukraine, considérée comme le « grenier à blé » de l’Europe, ainsi que la spéculation des négociants du secteur, perturbent les marchés, secouent les médias et ouvrent une brèche politique. La FNSEA s’y engouffre.

C’est ce que Naomi Klein appelle « la stratégie du choc » : lorsque des événements extrêmes ont lieu, les partisans du libéralisme profitent de la confusion générale pour faire passer ou modifier des lois et des réglementations et ainsi asseoir leur doctrine économique. À cette époque, la présidente de la FNSEA est Christiane Lambert, également présidente du Comité des organisations professionnelles agricoles de l’Union européenne (Copa-Cogeca). Ce comité est l’un des plus puissants lobbies agricoles de Bruxelles. Or, cette période est cruciale pour l’avenir de l’agriculture et de l’alimentation du Vieux Continent. Des réformes ont été adoptées six mois plus tôt par les institutions européennes dans le cadre du Pacte vert (Green Deal) et prévoient une division par deux de l’usage des pesticides chimiques et des antibiotiques, ainsi qu’une réduction de 20 % des engrais de synthèse d’ici 2030. Des mesures qui ne plaisent pas du tout à la FNSEA, qui crie au scandale en annonçant des baisses dramatiques de la productivité du secteur. Qu’à cela ne tienne : trois jours seulement après l’invasion russe, la FNSEA interpelle les pouvoirs publics en leur demandant d’abandonner la stratégie « De la ferme à la fourchette », le fameux volet agricole du Pacte vert. Qualifiant cette stratégie de « décroissante », elle assène sa rengaine habituelle sur la nécessité de produire plus.

Christiane Lambert ne s’arrête pas là. Elle demande l’autorisation de mettre en culture des jachères tout en continuant de toucher les aides de la PAC normalement associées à leur maintien. Les jachères ne représentent qu’une très petite surface des terres que les agriculteurs ont à leur disposition pour cultiver mais constituent de véritables îlots de repos des sols et de préservation de la biodiversité. Elles sont souvent peu productives, sur des terrains accidentés ou en bordure de champs, et leur mise en culture ne ferait de toute façon pas une grande différence en matière de production. Mais pour la FNSEA, l’obtention de la mise en culture des jachères serait une victoire symbolique. D’une part, cela lui permettrait de prouver aux yeux du monde, si cela restait encore à prouver, à quel point elle a l’oreille du gouvernement français et des institutions européennes. D’autre part, les jachères constituent un point de tension historique entre certains agriculteurs qui voudraient produire sur ces parcelles et les défenseurs d’une plus grande soutenabilité des modèles agricoles. Obtenir la mise en culture des jachères, c’est faire un doigt d’honneur magistral à ses opposants de toujours.

Nous coordonnons, avec des collègues de trente organisations paysannes et environnementales différentes, l’écriture d’une lettre ouverte et de plusieurs décryptages, ainsi que l’organisation d’une action de mobilisation devant le congrès de la FNSEA et d’une conférence de presse. Des personnalités s’insurgent dans les médias et sur les réseaux sociaux. Sept cent cinquante scientifiques et experts de la sécurité alimentaire interpellent l’Europe pour lui rappeler que les problèmes de faim dans le monde ne sont pas une question de quantité produite et que la mise en culture des jachères ne serait qu’une énième fuite en avant.

Rien n’y fait : en l’espace de quarante-huit heures, avec le soutien du ministre de l’Agriculture de l’époque Julien Denormandie, l’Europe accède à la demande de la FNSEA. Le gouvernement français va plus loin encore : contrairement à son homologue allemand, il autorise l’usage de pesticides et d’engrais de synthèse sur ces parcelles. Nous obtenons un rendez-vous avec le cabinet du ministre de l’Agriculture. Je demande au représentant du ministère qui nous reçoit à combien il estime le potentiel de production total des jachères. Il se tortille, soudainement trop à l’étroit dans son costume. J’insiste, car si le ministère a poussé cette mesure au niveau européen, c’est qu’il avait bien une idée du volume que ces terres pourraient produire ? Le fonctionnaire finit par me répondre qu’ils ont bien fait un petit calcul, mais que c’était sur un coin de table, vous comprenez, il ne peut pas nous le donner, et puis bon, tout ça reste entre nous bien sûr…

Cet épisode est l’un des nombreux exemples de ce que l’on appelle, dans le milieu politico-agricole, la cogestion. Cogestion, pour gestion commune de la politique agricole du gouvernement et de la FNSEA. Si cette dernière détient autant de pouvoir, c’est entre autres parce qu’elle est la seule représentante des paysans au moment de sa création, en 1946. La date est clef : ce sont ceux qui avaient pris place dans l’administration agricole de Vichy qui créent le syndicat. Comme l’explique le journaliste d’investigation Gilles Luneau dans une enquête parue en janvier 2019, « cette puissance lui a permis de construire et contrôler l’ensemble des organisations professionnelles agricoles (syndicats locaux, coopératives, caisses de crédit agricole, Chambres d’agriculture) et de s’en revendiquer politiquement pour négocier avec le gouvernement ».

Yannick Ogor, ancien de la Confédération paysanne et éleveur-maraîcher en Bretagne, a publié en 2017 un récit édifiant sur l’agro-industrie. Il revient sur la cogestion syndicale qui a pris naissance dès la fin des années 1950. L’État gaulliste martèle alors un slogan toujours d’actualité : « Nourrir la France ». Il plonge son nez (et ses deux bras) dans les politiques agricoles jusque-là délaissées. En réalité, son programme ne vise pas à « nourrir la France », déjà autonome ou presque en matière d’alimentation, mais à booster les exportations et à libérer du pouvoir d’achat des habitants du territoire français grâce à de la nourriture « pas chère ». Il planifie la disparition d’un demi-million de paysans (la moitié d’entre eux) sur dix ans. L’un des exemples les plus frappants de cette cogestion historique est sans doute ce qu’il se passe en Bretagne dans les années 1960. Citroën cherche alors de la main-d’œuvre pour remplir ses usines fraîchement installées sur le territoire. Son PDG se fait aider par le préfet, qui lui transmet toutes les informations dont il a besoin pour asservir les agriculteurs locaux : surfaces, qualité des terres, problèmes humains… Ensemble, ils calculent que la surface moyenne des exploitations devrait atteindre les vingt hectares pour qu’un nombre suffisant d’agriculteurs mettent la clé sous la porte et viennent remplir les rangs de l’industrie automobile. Qu’à cela ne tienne : la FNSEA fait du porte-à-porte et fait miroiter une mesure phare de cette politique d’agrandissement qu’elle est parvenue à négocier, à savoir des indemnités viagères rondouillettes pour partir à la retraite. Le plan réussit : des milliers d’agriculteurs ferment boutique et rejoignent les usines de Citroën.

Dans les années qui suivent, des tensions provoquent de nombreux départs et d’autres syndicats voient le jour. Pendant les années 1970-1990 en particulier, le climat se crispe entre céréaliers et éleveurs. Les exploitants de grandes cultures possèdent en effet des surfaces et des revenus souvent plus importants que ceux des éleveurs ; c’est une véritable lutte des classes qui s’opère entre les grands notables de la FNSEA et les paysans restés « en bas de l’échelle ». Qui dit plus d’argent, dit plus de pouvoir. Les céréaliers et plus généralement les représentants de la FNSEA sont connus pour influencer sérieusement les orientations de la Politique agricole commune depuis ses débuts.

De nos jours, le ministère de l’Agriculture s’appuie beaucoup sur le syndicat agricole majoritaire ainsi que sur trois autres organisations professionnelles agricoles pour définir ses orientations : les Jeunes Agriculteurs (JA), la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) et les Chambres d’agriculture France (instance autrefois nommée Assemblée permanente des Chambres d’agriculture ou APCA). C’est ce que Gilles Luneau appelle la « forteresse agricole ». Les autres syndicats et la Fédération nationale de l’agriculture biologique ne font que rarement partie des échanges. Le problème, c’est que non seulement la FNSEA ne représente plus que le quart du corps électoral paysan, mais elle a en plus la mainmise sur la quasi-totalité des Chambres d’agriculture : l’union FNSEA-JA préside plus de 90 % des chambres départementales et 100 % des chambres régionales, alors que les autres syndicats ont obtenu près de 45 % des voix aux élections de 2019. En fait, la structure des modes de scrutin et l’historique de la FNSEA sont tels qu’il est très difficile pour les autres syndicats de peser dans la composition finale des chambres. Cela pose réellement problème dans la mesure où ces dernières contribuent à l’orientation des politiques agricoles nationales et territoriales : le ministère leur délègue régulièrement le pilotage et la mise en œuvre de politiques publiques, comme par exemple le plan Écophyto qui était initialement censé réduire de 50 % les usages de pesticides entre 2009 et 2018. Elles jouent également un rôle majeur dans le fléchage d’une partie des aides de la PAC et effectuent de nombreuses missions de services et de développement auprès des agriculteurs.

Grandes pressions sur petites fermes

Tapisserie à fleurs, baie vitrée qui donne sur un jardin soigneusement entretenu, photographie d’un groupe de danse traditionnelle vêtu de costumes bretons au mur : nous sommes en juillet 2023 et je découvre pour la première fois le salon de Ghislaine, une agricultrice retraitée qui habite près de chez moi et qui m’a invitée à boire un café. Elle me raconte ses débuts en tant qu’éleveuse de vaches « tout-venant » (de plusieurs races différentes). C’était la première femme à faire sa place au marché des veaux du coin, et elle attisait bon nombre de remarques. Mais ça n’a pas été le plus difficile à gérer. L’un de ses gros coups durs s’est déroulé quelques années plus tard, juste après la mort accidentelle de son mari. Elle avait alors trois enfants, dont la première présentait un handicap. Lorsqu’elle a rencontré les services sociaux, la personne en charge de son dossier s’est étonnée : comment ça, elle veut continuer le métier d’éleveuse ? L’administration lui aurait transmis l’information selon laquelle 35 vaches, ce n’était pas assez car pas viable économiquement. Et de lui sommer, avec froideur, d’arrêter son activité pour une autre, plus lucrative.

Il en fallait plus pour décourager Ghislaine, qui a choisi de poursuivre le métier d’éleveuse. Résultat : les services sociaux lui ont coupé les aides qui servaient à payer la cantine de ses enfants. L’agricultrice ne s’est pas laissé abattre pour autant ; elle a continué d’élever ses 35 vaches et ses trois enfants jusqu’à la retraite. Elle conclut cette anecdote avec beaucoup de fierté : « Finalement, je m’en suis sortie, je me suis même acheté une maison ! Et lorsque vingt ans plus tard j’ai croisé l’homme qui avait donné l’instruction de me couper les aides, je lui ai dit que j’avais réussi. Il en avait le bec cloué. »

Ce témoignage n’est pas celui d’un cas isolé. Dans son enquête de longue haleine menée en Bretagne et publiée au printemps 2023 (Silence dans les champs), le journaliste Nicolas Legendre a recueilli des centaines de témoignages sur l’omerta qui règne dans le milieu agricole breton. Il montre combien la loi du silence de l’agromafia locale s’est tissée, au fil des années, pour finalement devenir une véritable chape de plomb sur l’émergence de pratiques et de discours alternatifs. Ce qui ressort de cette enquête, c’est que cette omerta n’est pas (uniquement) due à un ou deux gros acteurs qui feraient la pluie et le beau temps sur le territoire. Elle provient du maillage très fin du réseau d’influence des tenants de l’agriculture productiviste : ceux qui sont président de telle coopérative ou maire de telle commune sont également trésorier de la FDSEA (l’échelon départemental de la FNSEA), vice-président de la Chambre d’agriculture du territoire ou actionnaire dans une entreprise de semences incontournable sur le département.

La FNSEA joue à un jeu dangereux : d’un côté, elle dit défendre les intérêts des producteurs. De l’autre, elle fait la promotion d’un modèle industriel et productiviste qui entraîne l’ensemble du monde agricole vers sa perte. Et cela ne va pas aller en s’améliorant : le 13 avril 2023, la FNSEA a validé la nomination de son nouveau président, Arnaud Rousseau, céréalier et président du Groupe Avril. Ce groupe, appelé « la pieuvre » dans le milieu, c’est neuf milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2022, une présence dans dix-neuf pays, plus de sept mille salariés, des marques nationales comme les huiles Lesieur et Puget, des protéagineux, des agrocarburants, de la chimie, des vaches à hublot et des élevages de volailles aux conditions terribles. Le prédécesseur de Christiane Lambert, Xavier Beulin, était déjà président du même groupe… La boucle est bouclée. Christiane Lambert, pour sa part, reste à la tête de la puissante Copa-Cogeca bruxelloise.

Illustration 6. Représentation simplifiée du jeu d’acteurs du système agroalimentaire.