Mal-être des producteurs, dérèglement climatique et effondrement de la biodiversité

Disparition des petites fermes et suicides d’agriculteurs

En 2022, les chiffres du dernier recensement agricole sont tombés, tranchants : en 2020, la France ne compte plus que quatre cent dix mille exploitations. C’est quatre fois moins que dans les années 1970. Dit autrement, ces dix dernières années plus de vingt-sept fermes ont disparu chaque jour. Il faut dire que le métier est rude : gros horaires, faible rémunération, pressions commerciales, accroissement des normes, dédales administratifs, aléas climatiques, attentes sociétales de plus en plus élevées… Le tout bercé par soixante ans de politiques agricoles acerbes, résolument tournées vers l’agrandissement des exploitations et la disparition des plus petites fermes.

À tout cela s’ajoutent l’isolement et la solitude, parfois même un sentiment de détresse. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les personnes de la tranche d’âge quinze-soixante-quatre ans affiliées au régime agricole ont un risque de mortalité par suicide 1,5 fois supérieur à celui des assurés tous régimes ; au-delà de soixante-cinq ans, ce risque est carrément deux fois supérieur. Attention cependant aux généralités : si l’on entre dans le détail, c’est surtout vrai pour les exploitants agricoles, en particulier s’ils ont entre 20 et 49 hectares (plutôt que 200) et qu’ils gèrent seuls leurs exploitations ; les salariés agricoles présentent au contraire moins de risque que dans la population générale – lié sans doute, d’après la MSA, à l’« effet du travailleur sain ». Dans le milieu, les taux de suicide sont également quatre fois plus élevés chez les hommes que chez les femmes. Mettre fin à sa vie est un geste de désespoir ultime. Beaucoup, sombrant dans la détresse, y pensent, hésitent, tournent autour du pot sans franchir le pas pour autant, se passent la corde autour du cou, l’enlèvent, y reviennent, la retirent de nouveau. Si leur mal-être est alors invisible pour la plupart, il est bien réel.

Jour après jour, le système agro-industriel broie les paysans et les paysannes. Implacablement, il enserre les plus petites fermes, pose un voile sur les plus isolées, étrangle les plus fragilisées. Comme le dit Christian Hascoët, un paysan installé près de Quimper et interrogé par le journaliste Nicolas Legendre, « On paye cher, nous, les paysans bretons, pour que d’autres deviennent riches. Je pense qu’il faut vraiment qu’on parle d’agricide. Il faut oser utiliser ce mot ». Bien évidemment, le tableau n’est pas noir tout le temps et ne concerne pas l’ensemble des agriculteurs et des agricultrices. Certains s’en sortent bien économiquement, et pour beaucoup, malgré un quotidien parfois âpre et souvent complexe, exercer un métier au contact de la terre et qui vise à nourrir les gens est source de joie et de fierté.

« Ça m’a rendu violent » : la réalité humaine des élevages intensifs

Nous sommes en juin 2023. Je rencontre Briac, un jeune Breton, au bord d’une écluse reconvertie en lieu de restauration. Il doit avoir vingt-trois, vingt-quatre ans tout au plus. Il me raconte son stage d’ingénieur d’études. « J’avais vingt ans, je cherchais un stage et j’ai été embauché dans une exploitation porcine bretonne qui produit plusieurs milliers de porcs par an. Je ne connaissais rien à ce milieu. Ma mission consistait à réparer la ventilation, en panne depuis plusieurs mois. C’était l’été, il faisait très chaud dans les bâtiments. Les jeunes porcs enfermés nous mordaient dès qu’on entrait dans l’enclos. Peu à peu, je me suis mis à les frapper pour les éloigner, je n’arrivais pas à faire autrement. Et au bout de quelques jours, je les frappais avant même qu’ils m’approchent. Ça m’a rendu violent. Mes collègues aussi étaient violents. Un jour, une truie s’est échappée de sa cage et a tenté de passer le mur de l’enclos. Mon collègue n’a pas réussi à la faire bouger, alors il s’est énervé et lui a planté le tournevis qu’il avait à la main dans la tête. Elle est morte sur le coup. Beaucoup de ces employés avaient l’air très seuls. Je me rappelle que le midi, ils mangeaient du porc. Moi, après cette expérience, je suis devenu végétarien. »

Le cas de Briac est loin d’être isolé : de nombreuses enquêtes montrent que le problème est inhérent à la filière viande dans son ensemble. En outre, bien d’autres sujets inquiètent les agences de santé : les risques de troubles musculosquelettiques liés au port de charges lourdes et aux gestes répétitifs sont accrus, le travail se fait souvent dans le froid, les vibrations et les sons forts, les accidents du travail sont deux à trois fois plus élevés dans ce secteur que dans les autres. À cela s’ajoutent toutes les difficultés psychiques des métiers qui ont pour but la mise à mort d’êtres sensibles. Dans les abattoirs, les salariés se retrouvent en effet dans une situation paradoxale intenable : d’un côté, ils doivent mettre à mort en série des animaux, interchangeables et anonymes, à des cadences infernales : un abattoir tue entre quarante-cinq et soixante-dix bovins à l’heure, jusqu’à huit cent quarante porcs à l’heure et environ cent quatre-vingt-dix mille poulets par jour. De l’autre, on leur demande de prendre en compte leur bien-être et de les faire le moins souffrir possible, autrement dit on fait appel à leur sensibilité et leur compassion envers des êtres qui, eux, ne veulent pas mourir. Les médicaments, l’alcool et parfois les drogues sont des refuges pour beaucoup d’employés.

Marins-pêcheurs : consommation de drogue pour tenir le coup en mer

Il existe un autre domaine, dans le secteur de l’agroalimentaire, dans lequel les drogues sont d’utilisation fréquente : celui de la pêche. Le sujet, profondément tabou, est néanmoins pris en main depuis plusieurs années par les spécialistes du secteur, alarmés par la situation. L’Institut maritime de prévention a par exemple mis en place une campagne de prévention intitulée « Pas d’ça à bord ! ». D’après une étude menée en 2013 auprès de mille marins-pêcheurs, les prises de cannabis et de cocaïne sont bien supérieures à celles de la population générale. Les marins-pêcheurs de moins de 35 ans sont les plus touchés : près d’un sur deux a été testé positif au cannabis au moment de l’étude et près d’un sur dix à la cocaïne. Comme pour les ouvriers d’abattoirs, l’usage de drogue comble un mal-être.

L’usage de drogue en mer, et de cocaïne en particulier, leur permet de tenir le coup, en particulier lorsqu’ils partent arpenter les océans pour de longues durées. Comme le confie un marin à l’Agence française de presse en 2019 : « Les pêcheurs sont des chasseurs, plus ils pêchent et plus ils gagnent, parfois il faut booster le bonhomme. » Pour de nombreux marins, ce n’est pas en mer que la drogue leur tend les bras : c’est une fois de retour à terre. L’héroïne fait partie de ces poudres sur lesquelles les marins jettent leur dévolu. Des hommes qui sniffent ou s’injectent de l’héroïne, ce n’est pas exactement l’image que l’on se fait habituellement des marins… La situation est pourtant bien réelle, en France comme à l’étranger. D’après une étude de 2008, la consommation d’héroïne chez les marins-pêcheurs est 2,5 fois supérieure à celle de la population générale. Le docteur Le Floch, qui a interrogé plusieurs marins-pêcheurs, relève un état défini par ce dernier de « no limit » : ils n’ont parfois qu’un, deux jours pour se reposer, pour rattraper le temps perdu pendant leur absence. Il cite l’un d’eux, resté anonyme : « Il y a un truc, vous rentrez, vous avez quand même tendance à vouloir récupérer les heures que vous avez perdues, profiter en fait, pendant quinze jours vous n’avez rien vu de ce qui se passe à terre… Vous voulez tout récupérer. »

Mais il y a autre chose : la dureté de la vie en mer, que l’on essaie d’oublier une fois revenu à quai. Les marins interrogés par Le Floch et par d’autres personnes rapportent l’ennui, la solitude, l’âpreté des relations, le rythme de travail infernal, les rapports de domination… et la violence de ce qu’il s’y passe, loin des regards, loin des terres. Certains évoquent des bizutages, des humiliations, des abus sexuels : « Moi, rapporte l’un d’eux, j’ai morflé avec des vieux en mer, il y avait pas de cadeau mon vieux, toutes sortes de saloperies, des menaces, des mains dans la culotte, peloter le cul, se faire toucher les couilles, des trucs bizarres ; j’ai été branlé à l’huile de cire. » À cela s’ajoute la peur de l’accident et l’angoisse de finir noyé. Des craintes qui prennent racine dans une réalité morbide : les accidents mortels sont quinze fois plus importants que la moyenne française et cinq fois plus fréquents dans le secteur de la pêche que dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, secteur pourtant réputé le plus accidentogène du pays. Alors on sniffe, on fume et on s’envole vers d’autres réalités pour oublier.

Dérèglement climatique : on y est !

S’envoler vers d’autres réalités pour oublier, c’est ce que beaucoup d’entre nous aimeraient faire lorsqu’ils pensent au changement climatique. Chez les mangeurs, comme chez les agriculteurs. Parmi les inquiétudes qui pèsent sur le quotidien de ces derniers, le dérèglement climatique occupe dorénavant une place de premier choix. En ce sens, l’année 2022 a été un avant-goût de ce qui nous attend dans les années à venir : un quart de précipitations en moins par rapport aux années 1990, +2,9 °C comparé au début du siècle précédent, plus de cas de dengue (amenée par les moustiques tigres) que sur les dix dernières années réunies en France métropolitaine, trois milliards d’euros de coûts pour les assurances qui couvrent les bâtiments affectés par la sécheresse, des milliers de décès humains supplémentaires, des milliers d’oiseaux et d’amphibiens en moins, soixante-douze mille hectares partis en fumée. Même en Bretagne, où l’on se croyait épargné, les terres ont brûlé. D’après le Haut Conseil pour le climat, en 2030 les « années 2022 » vont être de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses. En 2050, elles seront devenues des années « moyennes ». À la fin du siècle, si les politiques publiques actuelles poursuivent leur sinistre trajectoire, nous serons très probablement passés à un monde à + 4 °C.

Les conséquences du dérèglement climatique sont terribles, pour les cultures comme pour le moral des agriculteurs. On pense évidemment en premier lieu aux problématiques liées à l’irrigation et à l’augmentation de la fréquence d’événements extrêmes : gros orages et averses de grêle destructeurs. Au printemps 2022, j’habitais encore dans la Drôme quand les épisodes de gel tardif ont eu lieu. Une nuit, l’une de ces vagues de gel parcourt le département. Au petit matin, en me baladant près de chez moi dans la vallée de la Gervanne, au sein du parc naturel du Vercors, je découvre les restes de tas de fumier brûlés au pied des lignes de fruitiers, gestes ultimes d’agriculteurs forcés à l’insomnie pour tenter de sauver les récoltes d’abricots en réchauffant l’air ambiant. L’après-midi, je me rends à Valence et y découvre la ville recouverte d’un épais voile gris. Je ne comprends pas tout de suite ce que c’est. Ce n’est qu’une fois à la ferme du Grand Laval qu’Elsa, paysanne en GAEC sur cette ferme, m’apprend que ce « brouillard » est en fait le reste de fumée des bougies anti-gel allumées par les arboriculteurs des environs. Quant à elle et Sébastien, avec qui elle produit des fruits, ils ont perdu une très grande partie de leurs récoltes.

Pour Baptiste Morizot, écrivain philosophe, ces épisodes de gel sont la résultante de désynchronisations entre la météo et l’« agenda des bourgeons » ; désynchronisations qui illustrent à quel point l’alliance entre les agriculteurs et le vivant repose sur des équilibres aussi savants que fragiles, et combien le moindre décalage peut faire partir à vau-l’eau l’ensemble d’une récolte. Et en effet, les gels tardifs ne sont pas dus au dérèglement climatique : ils ne sont pas habituels, mais pas rares non plus. En revanche, les bourgeons et les fleurs pointent le bout de leur nez de plus en plus tôt, à une époque de plus grande vulnérabilité en matière de gel. C’est aussi ça, finalement, le changement climatique : de grands bouleversements associés à d’infimes décalages qui viennent chambouler des interdépendances tissées depuis de longues années entre agriculteurs et éléments naturels.

L’agriculture est donc une victime immédiate du changement climatique. Elle en est aussi directement responsable : comme je le disais précédemment, le secteur représente 19 % des émissions de gaz à effet de serre de la France. C’est moins que les transports, mais au moins autant que l’industrie. Les défenseurs de l’agriculture industrielle se targuent de fournir des efforts en la matière, grâce à la méthanisation ou à des changements d’alimentation animale. Les émissions de gaz à effet de serre ont bien diminué ces dernières années, et de nombreux éleveurs entreprennent des efforts conséquents pour réduire leurs émissions. Mais au niveau national, ces efforts pèsent peu dans la balance et, d’après le Haut Conseil pour le climat, la très légère baisse d’émissions enregistrée n’est pas due à une stratégie concertée de la filière mais à la réduction du nombre d’animaux provoquée par les multiples crises que traverse le secteur.

Ça chauffe pour les océans

Qu’en est-il des liens entre océans et dérèglement climatique ? L’océan absorbe mécaniquement des quantités phénoménales de dioxyde de carbone de l’atmosphère. Depuis les débuts de la Révolution industrielle, il absorbe une part de l’excédent de CO2 que nous émettons, compensant ainsi naturellement, et fort heureusement pour nous, 30 % des émissions anthropiques. Mais la résilience de ce corps aquatique a des limites. À force d’avaler trop de dioxyde de carbone, il s’acidifie. Cela perturbe les phytoplanctons (leur abondance et leur physiologie évoluent) et surtout menace la survie des coraux. Le problème est grave car ces derniers, qui s’assemblent pour former des récifs, abritent le quart de toute la vie marine.

La circulation océanique globale est un organe clé de la régulation du climat : elle assure le stockage et le transport de chaleur, de carbone, de nutriments et d’eau douce à travers le monde. Il faut imaginer des sortes de tapis roulants géants qui font plonger les eaux chaudes vers les profondeurs et ramènent les eaux froides, riches en nutriments, vers la surface. Cette circulation océanique globale est directement affectée par le dérèglement climatique. Certains chercheurs affirment qu’elle pourrait voir sa force diminuer au point d’atteindre un point de basculement irréversible. D’autres disent que les perturbations pourraient entraîner un ralentissement comme une accélération du changement climatique.

Le corps océanique, déréglé, devient en effet imprévisible : si nous continuons d’émettre des gaz à effet de serre, si l’acidité et les températures continuent d’augmenter, que se passera-t-il ? Les incertitudes sont grandes. Les études scientifiques se retrouvent cependant sur certains points. Premièrement, la circulation océanique globale ralentit, la survie des coraux est largement menacée, les poissons vont devenir de plus en plus petits et les autres animaux marins, dont beaucoup habitent la partie supérieure de l’océan (celle qui se réchauffe le plus et le plus vite), seront beaucoup, beaucoup moins abondants. Deuxièmement, les poissons, en recherche d’un climat plus propice à leurs aventures, font comme les humains fuyant des conditions difficiles : ils migrent. À terme, ces changements pourraient affecter des millions de personnes : d’après un rapport de la Banque mondiale paru en 2019, les captures de poissons pourraient drastiquement chuter dans certains pays tropicaux d’Afrique, comme au Ghana et en Côte-d’Ivoire. Autre précision, et non des moindres : quoi que nous fassions, les conséquences du changement climatique sont d’ores et déjà actées pour les années 2040, voire 2050. Au-delà, tout dépendra des mesures que nous prenons aujourd’hui, sur terre comme en mer…

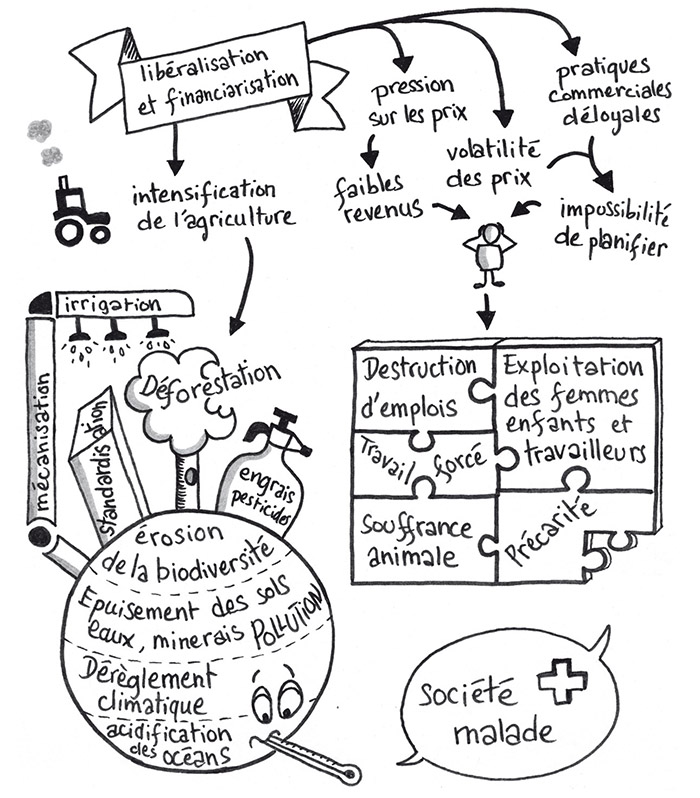

Illustration 8. Impacts générés par l’agro-industrie.

L’or bleu

Après l’eau salée, faisons un tour du côté d’un autre enjeu de taille : l’eau douce. Source de tensions de plus en plus vives dans les campagnes comme à Matignon, le sujet suscite de franches inquiétudes chez les agriculteurs. Quand on vit en ville, la question de l’eau peut paraître moins prégnante : il suffit de tourner le robinet et de l’eau potable apparaît, comme par magie. De fait, la France ne connaît pas, actuellement, de déficit chronique à l’échelle nationale. Mais cette réalité nationale ne doit pas gommer les disparités dans le temps et l’espace : l’accès à l’eau n’est pas garanti toute l’année, ni partout. En avril 2023, les habitants de plusieurs communes des Pyrénées-Orientales se sont vus contraints de recourir à de l’eau en bouteille. Le printemps venait tout juste de commencer et leur forage était à sec.

Surtout, l’eau n’est pas de la même qualité ici ou là, hier ou aujourd’hui. Car il y a bien deux aspects dont il faut tenir compte lorsque l’on parle d’eau : sa qualité, et sa quantité. Bien sûr, les deux sont liés : si les quantités d’eau d’une rivière ou d’un étang diminuent, la concentration en minéraux ou en polluants augmente et peut rendre une eau impropre à la consommation ou à la baignade. C’est ce qu’il se passe régulièrement dans certains départements l’été, comme en Drôme et en Haute-Loire, où nous n’avons plus le droit de nous baigner dans les seuls points d’eau encore accessibles en période de canicule, du fait de concentrations en bactéries trop élevées.

Il fait de plus en chaud, et il y a de plus en plus de sécheresses, soit. Mais d’un point de vue quantitatif, de quoi parle-t-on exactement ? Plus concrètement encore, qu’est-ce qui nécessite le plus d’eau dans les périodes où il y en a le moins ? Les chiffres sont très clairs : 58 % de la consommation nette d’eau (c’est-à-dire l’eau prélevée et non restituée aux milieux aquatiques) est due à l’agriculture, majoritairement pour l’irrigation. Sur cette consommation d’eau d’irrigation, au moins 43 % sont destinés à l’élevage : principalement pour produire du maïs, mais aussi des cultures fourragères et des prairies temporaires ou artificielles. À titre de comparaison, les fruits et légumes ne consomment que 15 % de l’eau d’irrigation. Tout cela n’inclut pas les importants volumes d’eau utilisés pour abreuver les bêtes. Je peux donc conclure sans trop prendre de risque qu’entre un quart et un tiers de toute l’eau douce consommée en France chaque année sert la production de viande, d’œufs et de produits laitiers. Dans un contexte où nous allons de plus en plus faire face à des épisodes de sécheresses et de faibles précipitations, et sachant que l’eau douce accessible aux humains sur Terre représente une quantité infime de toute l’eau existante, le fait que l’on utilise autant d’eau douce pour manger et exporter de la viande et des produits laitiers devrait déjà nous interroger.

À l’été 2022, le manque de précipitations associé aux températures élevées a engendré des baisses de rendement agricole de 10 à 30 % selon les filières. Certains éleveurs ont dû envoyer à l’abattoir une partie de leurs bêtes plus tôt que prévu pour faire face au manque de fourrage. Cet été-là, j’ai passé une grande partie de mon temps dans le Tarn, chez Marie et Thibaut, des amis paysans. Maraîchers, ils ont repris la ferme du vallon d’Andignac il y a quelques années ; ils y font pousser une trentaine de légumes différents en bio avec beaucoup de passion et d’enthousiasme. Lorsque je suis passée les voir lors de ce fameux été 2022, dire qu’ils étaient inquiets serait un euphémisme. « Le pire, témoignent-ils au sujet de la sécheresse, c’est que tout devient imprévisible. Nous aimerions mettre en place des choses pour adapter nos pratiques, mais tout est tellement aléatoire d’une année sur l’autre qu’il est très difficile d’anticiper les meilleurs changements à adopter. »

Comme je l’écrivais plus haut, l’enjeu est avant tout une affaire de temporalité : c’est pendant la saison estivale que les tensions sont les plus exacerbées. Le hic, c’est que là aussi, le problème est dû à la production intensive de nos élevages, et plus précisément aux productions intensives de porcs et de poulets, qui sont beaucoup nourris au maïs, une culture très demandeuse d’eau en été. L’enjeu sous-jacent à ce constat revient à pointer, une fois encore, la responsabilité de l’agriculture industrielle dans l’accaparement de ce qui est censé être un bien commun. Ce n’est pas pour rien qu’autant de paysans se mobilisent aux côtés des écologistes pour dénoncer la mainmise d’une toute petite partie des agriculteurs sur ce que l’on appelle, à juste titre, « l’or bleu ». Par ailleurs, si les politiques publiques continuent de soutenir les projets qui visent à pomper dans les nappes phréatiques l’hiver pour mieux arroser les champs l’été, comme c’est le cas avec la plupart des méga-bassines, les choses ne vont pas s’améliorer. D’après l’Office français de la biodiversité, plus d’une masse d’eau souterraine sur dix n’atteint déjà pas un niveau suffisant en 2019, et cela devrait empirer d’ici 2027. Or, de nos jours, moins de 7 % de la surface agricole utile sont irrigués : 7 % qui utilisent la moitié de l’eau douce consommée en France… Si nous irriguons de plus en plus nos cultures sans réduire notre consommation de viande, d’œufs et de produits laitiers, nous risquons fort de nous retrouver le bec dans l’eau, ou plutôt le bec à sec.

Faisons maintenant le point sur la qualité de l’eau. Car c’est bien joli d’avoir des lacs, des rivières et des nappes phréatiques, mais encore faut-il que leur eau soit en bon état écologique d’une part et en bon état chimique d’autre part (qu’elle ne soit pas trop polluée par les innombrables activités humaines comme l’agriculture, les industries, les routes, les transports, les antibiotiques, antidépresseurs, contraceptifs et autres médicaments…), ces deux formes d’état étant évidemment liées. Le constat ne fait pas rêver : plus de la moitié des cours d’eau, eaux côtières, plans d’eau, etc., sont en état écologique « moyen » voire « mauvais » ou « médiocre ». Et si les deux tiers de ces masses d’eau de surface sont considérées comme en bon état chimique de façon générale, en réalité la quasi-totalité d’entre elles présente des traces de pesticides, en plus d’autres polluants qui ne concernent pas l’agriculture. Dans les eaux souterraines, près de la moitié des substances identifiées sont même des produits interdits. Pourtant, la directive-cadre sur l’eau adoptée en 2015 devait contraindre les États membres de l’Union européenne à atteindre le bon état écologique de leurs masses d’eau en 2015. De dérogation en dérogation, cette date limite a été repoussée à 2027. Et cette date pourrait continuer d’être reportée…

La FNSEA sait bien tout cela, et les dispositions législatives et réglementaires qui encadrent la protection des eaux l’ennuient franchement. Qu’à cela ne tienne : en 2018, profitant d’un flou juridique, le syndicat entreprit un lobbying intense et réussit à faire rayer de la carte toute une partie des cours d’eau français en arguant du fait qu’il s’agissait de fossés, lui permettant ainsi d’éviter un grand nombre d’obligations, en particulier les distances d’épandages de pesticides et d’engrais. Selon les départements, cela s’est fait avec une plus ou moins grande complicité de la part de l’État et des collectivités locales.

L’exemple de Plouvorn

À Plouvorn, commune de trois mille habitants, dix-sept porcheries élèvent un total de quatre-vingt mille porcs. Les rivières et les plages des alentours sont polluées : il n’y a plus de poissons, la baignade est interdite et il y a des risques de pénurie d’eau potable. Dans une enquête publiée par le média breton Splann ! en février 2023, des journalistes dévoilent les manigances politiques à l’œuvre pour préserver de toute remise en question ces porcheries à l’origine des pollutions.

Quatre mois plus tard, au début de l’été, c’est au tour d’une autre ferme-usine d’être pointée du doigt. Située à dix minutes à peine de Plouvorn, près de Morlaix, la porcherie Kerjean, qui produit quarante mille porcs par an, a massivement contaminé la rivière de Penzé en y relâchant entre cent et trois cent mille tonnes de lisier. Eaux mousseuses, poissons morts flottants… Les pêcheurs et les passants ne tardent pas à découvrir le pot-aux-roses. Une fois planté devant le tribunal de Brest, le patron de l’entreprise a eu beau se tortiller sur sa chaise en bafouillant des explications peu convaincantes sur ce qu’il s’est passé, les associations n’ont pas lâché le morceau et ont fini par obtenir gain de cause : l’entreprise a été condamnée à deux cent mille euros d’amende et n’a plus le droit de demander des aides publiques pendant un an. L’entreprise a fait appel.

Du fait des quantités de nitrates et de pesticides qui se retrouvent dans l’eau, l’agriculture fait partie des principales sources de pollution aquatique, et bien souvent la réglementation n’est pas correctement appliquée. Or, rendre potable cette eau coûte cher : entre sept cent cinquante millions et un milliard trois cent mille euros par an, intégralement financés par les consommateurs via leurs factures d’eau et la redevance qu’ils versent aux agences de l’eau. Et malgré les traitements entrepris, un rapport publié par Générations Futures et l’UFC-Que Choisir en 2021 indique que près d’un demi-million de consommateurs ont bu une eau non conforme car contaminée par les pesticides.

Du côté des nitrates, ce n’est pas tout rose non plus. La meilleure façon de comprendre la situation est sans doute de se plonger dans le roman graphique Algues vertes, l’histoire interdite1, de la journaliste Inès Léraud et du dessinateur Pierre Van Hove. Comme pour le chlordécone dans les Antilles, l’enquête révèle comment l’agro-industrie pollue à outrance les plages, les rivières et les sols, soutenue dans ses pratiques et ses mensonges par des pouvoirs publics que les nombreux rappels à l’ordre des instances européennes n’ont toujours pas suffi à faire évoluer.

Enfin, la production de ce que nous mangeons a des impacts sur les eaux bien au-delà des frontières françaises. La production de porcs pollue nos propres terres et nos propres eaux, mais il faut se rappeler que nous importons énormément de viande d’autres pays, et en particulier d’Espagne, notre principal fournisseur de charcuterie. Or, sur ces terres encore plus sévèrement touchées par les pénuries d’eau qu’en France, l’enjeu est crucial. Comme le gouvernement français, le gouvernement espagnol s’est fait reprendre à de multiples reprises par les instances politiques et juridiques européennes pour non-respect des normes légales en matière de nitrates. Quatre cents communes ont été déclarées zones vulnérables à la pollution de l’eau en raison de l’agriculture et de l’élevage. Les fermes-usines de porcs, très gourmandes en eau et polluantes, sont dans le collimateur des habitants et des associations.

Eau rage, eau désespoir

25 mars 2023, Sainte-Soline. Plus de vingt mille personnes se sont approchées du chantier de méga-bassine qui doit servir de réserve d’eau pour une partie des agriculteurs intensifs du territoire. Coupe-vent noir remonté à l’avant du front, masque FFP2 et lunettes de piscine sur le visage, je me faufile entre les premières lignes. Un camion de la gendarmerie brûle et des activistes affrontent avec des pancartes-boucliers et des cailloux des forces de l’ordre suréquipées. Des grenades lacrymogènes explosent dans un bruit assourdissant à intervalles rapprochés. Je tente d’éviter leur fumée irritante et enterre avec agitation celles qui tombent près de moi pour les éteindre. De temps à autre, des grenades désencerclantes explosent également et l’une d’elles atterrit entre les jambes d’un camarade à quelques mètres de distance ; il s’effondre sur le coup. Je m’avance dans sa direction mais des street medics (personnes formées aux soins de premiers secours en manifestation), débordés par la situation malgré leur nombre, l’ont aperçu également et accourent déjà pour le prendre en charge. Je reprends mon souffle et observe la scène un instant ; je transpire sous mon imperméable, quelque part derrière moi le son d’un tambour résonne et, bien plus loin, celui d’une fanfare. Les quads de la gendarmerie – l’État n’en finit pas de nous surprendre – sillonnent les champs de l’autre côté de la foule. J’aperçois un activiste se faire traîner par trois autres personnes hors des premières lignes, visiblement mal en point ; quelques minutes plus tard, un autre est extrait de la foule en brancard, inanimé et le front en sang. « Son état a l’air grave », ai-je à peine le temps de penser avant de plonger en avant pour éviter une grenade tombée du ciel. Ma gorge brûle, tout comme mes yeux et les quelques centimètres carrés de ma peau exposés au gaz collant des grenades lacrymo.

Contrairement à la mobilisation de l’année passée, où le groupe dans lequel je me trouvais avait pu passer cinq lignes successives de gendarmes et pénétrer, joyeux et dansant, dans le trou de la méga-bassine en chantier, cette fois-ci nous ne faisons pas le poids face à la stratégie choisie par la gendarmerie d’encadrer le trou d’eau. Je n’ai pas le temps de réfléchir plus à la situation, l’une des personnes avec qui je suis venue vient de se prendre un tir de LBD à l’épaule. Sous le choc, elle suffoque ; on s’écarte hors de portée des armes de la gendarmerie.

Au total, les forces de l’ordre décompteront plus de cinq mille grenades lacrymogènes (dont plusieurs centaines classées dans la catégorie A2 des armes de guerre), près de quatre-vingt-dix grenades désencerclantes et plus de quatre-vingts tirs de LBD exécutés sur les manifestants, le tout en l’espace de quelques heures à peine. Deux cents activistes sont blessés, dont une quarantaine gravement et deux qui passeront plusieurs semaines dans le coma, ainsi que quarante-sept gendarmes.

D’une surface moyenne de huit hectares, les méga-bassines doivent prélever l’eau des nappes phréatiques l’hiver, quand les réserves sont censées être au plus haut, pour pouvoir les réutiliser en été, quand l’eau vient à manquer. Clément Quintar, du collectif Reprise de terres, a interrogé deux chercheuses, Magali Reghezza-Zitt, membre du Haut Conseil pour le climat, et Florence Habets, hydroclimatologue et directrice de recherche au CNRS. Elles témoignent dans le hors-série Socialter de l’hiver 2022-2023 : « Le remède pérennise, voire aggrave, le risque qu’il est supposé résoudre » ; elles ajoutent qu’il existe « un contrat tacite entre les autorités et un petit nombre d’usagers, ces dernières concédant des investissements coûteux dès que la ressource devient insuffisante pour maintenir, voire continuer à intensifier l’usage de la ressource ».

Ce n’est pas la première fois que de tels conflits éclatent autour de l’usage d’eau. En 2014 déjà, des écologistes avaient monté une zone à défendre à Sivens, au nord-est de Toulouse dans le Tarn, pour empêcher la création d’un barrage. Celui-ci devait permettre la formation d’une retenue d’eau et submerger douze hectares de zone humide. Rémi Fraisse, jeune botaniste de vingt et un ans, y fut tué par une grenade lancée par les forces de l’ordre. Ce n’est qu’en 2021, après de longues années de procédure, que l’État reconnaîtra sa responsabilité dans l’affaire. Dix ans après la mort de Rémi Fraisse, la situation climatique empire mais rien ne change du côté de l’État. Nous continuons de produire des tonnes de maïs et de viande, et cherchons à faire taire les revendications citoyennes plutôt que de trouver des solutions qui permettent de prendre soin et de partager équitablement les usages de l’eau.

De l’air !

2 juin 2023. Mon portable sonne. Plusieurs personnes m’ont laissé un message : par SMS, par mail, sur Signal. Le collectif Bretagne contre les fermes usines vient de publier une enquête sur les émissions d’ammoniac déclarées par les plus grosses exploitations de porcs et de volailles en Centre-Ouest Bretagne, territoire à cheval sur les terres du Morbihan, du Finistère et des Côtes-d’Armor. Sur une petite vingtaine de communes, celle où j’habite remporte le palmarès de ces émissions.

L’ammoniac n’est pas un problème en soi : il permet au contraire d’apporter aux plantes un élément essentiel à leur croissance, à savoir l’azote. C’est la raison pour laquelle il est utilisé sous différentes formes d’engrais minéraux, et que les excréments des animaux, qui en contiennent aussi, sont épandus sur les cultures sous forme de lisier ou de fumier. L’ennui, c’est que ce composé est très volatile : apporté en trop grandes quantités aux cultures, il s’échappe dans l’atmosphère, les sols (dans lesquels il s’oxyde en nitrates) et les eaux. Il devient alors toxique pour les milieux aquatiques, eutrophise les cours d’eau et les eaux côtières (aboutissant au phénomène d’algues vertes), acidifie les eaux et les sols.

Dans l’air, c’est tout aussi problématique : l’ammoniac peut provoquer des irritations des yeux et de la gorge, voire engendrer de l’asthme et des bronchites. Les éleveurs et les animaux sont donc les premiers touchés par les concentrations d’ammoniac lorsqu’elles dépassent un certain seuil. Il y a plus grave encore : lors des pics de pollution, l’ammoniac ne trouve rien de mieux que de s’associer aux oxydes d’azote et de soufre, qui proviennent respectivement des transports et de l’industrie. Ils forment alors des particules fines. C’est la raison pour laquelle les pics de pollution aux particules fines sont particulièrement importants au printemps, période d’épandage d’engrais et d’effluents d’élevage. Le dépassement de certains seuils en particules fines, responsable de près de cinquante mille morts chaque année en France, c’est justement ce que dénonce le collectif Bretagne contre les fermes-usines. Ce collectif a fait de l’ammoniac l’un de ses chevaux de bataille, et à raison : l’élevage est responsable de l’immense majorité de ses émissions. La France est d’ailleurs le 2e plus gros émetteur d’ammoniac en Europe, derrière l’Allemagne.

Le collectif Bretagne contre les fermes-usines a également montré que durant le premier confinement mis en place par le gouvernement lors de la crise de Covid-19, période à laquelle les chaudières tournaient au ralenti (il faisait chaud) et où les transports étaient à l’arrêt, les pics de particules fines ont été tout aussi importants dans les cinq villes où des mesures sont relevées régulièrement, démontrant ainsi ce que seules des mesures prises pendant un confinement pouvaient révéler : au printemps et sur le territoire breton, les principaux contributeurs aux pics de particules fines sont les élevages industriels.

Fractures avec le vivant

On peut dérouler des tonnes de chiffres sur l’érosion de la « biodiversité » et la destruction des « écosystèmes », dont l’agriculture intensive est de loin la première cause, en France comme dans le reste du monde : les populations d’oiseaux ont par exemple décliné de près de 60 % dans les zones agricoles en Europe occidentale par rapport aux années 1980, et nous avons perdu près des trois quarts des populations de raies et de requins dans le monde depuis les années 1970. Mais ces chiffres froids comme un banc de métal en plein hiver ne reflètent pas l’immense tragédie qui est en train de se dérouler.

Dans Raviver les braises du vivant, paru en 2020, Baptiste Morizot rappelle combien la question ici n’est pas celle d’un improbable effondrement du vivant, mais bien la mise en péril de nos relations entre vivants : « En un mot, le vivant ne “s’effondre” pas : le vague de cette formule, les relents apocalyptiques, ne font pas justice au vivant (ni à nous : il y a encore de la mégalomanie anthropocentrique dans cette affaire). Non, la biosphère ne “mourra” pas : ce sont des myriades de formes vivantes et de relations entre vivants qui sont en danger, des tissages immémoriaux, et enfin nos relations constitutives avec le vivant actuel (et pas le vivant en soi) qui sont en passe de disparaître. »

Une phrase de l’anthropologue Nastassja Martin résonne à ce titre très fort en moi : « Vivre en forêt c’est un peu ça : être un vivant parmi tant d’autres, osciller avec eux. » S’il n’y a plus de forêt, et qu’une partie des autres qu’humains s’effondre ou disparaît, que restera-t-il de l’espèce humaine ? Que deviendra notre humanité lorsque nous nous retrouverons esseulés entre des murs de béton et des lumières de néon ? Nous serons comme ces koalas retrouvés effrayés et brûlés lors des terribles incendies australiens de 2019 : isolés, hagards, déracinés.

Une lueur d’espoir

Des dizaines d’espèces, du fait des mesures de protection adoptées et des réintroductions avisées il y a un certain nombre d’années, vont de mieux en mieux : c’est le cas des bouquetins, du Lynx pardelle, des vautours, des gypaètes ou encore du Faucon pélerin. Pour ce dernier, c’est l’interdiction des pesticides organochlorés qui a permis de faire remonter les effectifs en France de cent vingt-deux couples dans les années 1970 à plus de mille six cents aujourd’hui.

Impossible, dans un livre de quelques centaines de pages, de tout aborder quant aux rapports de pouvoir de l’agro-industrie et à ses conséquences sur les humains et les autres qu’humains. Il y aurait bien d’autres pistes encore à flairer et de scandales à révéler, comme l’accaparement de la production de semences par une poignée de multinationales, le brevetage du vivant ou encore la fabrication d’OGM. L’amertume de cet état des lieux me paraît cependant suffisante pour mesurer l’indécence d’une agro-industrie devenue toute-puissante et le mépris d’un État intimement complice dans l’industrialisation de notre agriculture et de notre alimentation. Les deux colosses courent, depuis toujours et aujourd’hui plus que jamais, main dans la main à la poursuite du pouvoir et des profits, au détriment de la vie : de notre vie, en tant que mangeurs et en tant que producteurs, et au détriment de celle des autres êtres vivants.

Soyons clairvoyants : nous ne nous libérerons pas des chaînes de l’agro-industrie en un claquement de doigts. Les liens de pouvoir sont trop resserrés et les informations trop opaques pour prétendre trancher les mailles du filet agro-industriel en un coup de cisaille. C’est d’autant plus difficile à faire que pour s’en libérer, c’est tout le modèle capitaliste et néo-libéral qu’il faut mettre à terre, en commençant par s’attaquer au commerce international et à la finance : supprimer les règles de l’Organisation mondiale du commerce largement en faveur des pays les plus riches, remplacer les accords de libre-échange par des traités multilatéraux qui protègent les populations et les modèles agricoles vertueux, mettre en place une fiscalité réellement juste… Autant de mesures complexes et qui paraissent souvent loin de notre quotidien, malgré l’impact majeur de ces éléments sur nos vies.

Dans le chapitre qui suit, je ne reviendrai pas sur ces thématiques commerciales et fiscales internationales. Les personnes intéressées pourront se référer aux travaux des économistes ainsi qu’aux centaines d’associations mobilisées sur ces thématiques, en France comme ailleurs : c’est le cas par exemple de la Via Campesina, de Reclaim Finance, des Amis de la Terre et d’Attac. Je ne déroulerai pas non plus une liste de mesures qui s’avérerait vite aussi ennuyeuse qu’infinie. Là aussi, je recommande d’aller consulter les publications des ONG, les propositions de la Convention citoyenne pour le climat ou encore les ouvrages des agronomes et autres passionnés de ces questions pour avoir un aperçu de tout ce qui pourrait être mis en œuvre pour passer d’un modèle agro-industriel à une agriculture nourricière, humaine et écologique. Pour un ouvrage général de refonte de notre système, celui rédigé et édité par le mouvement Utopia en 2023 (Utopia, le Manifeste, Penser et agir pour un monde habitable) peut constituer une bonne entrée en matière.

Ce que je souhaite explorer ici, ce sont plutôt les multiples façons que nous avons à notre disposition pour agir sur les espaces et les nœuds de pouvoir, contrer les projets destructeurs et transformer notre rapport aux mondes. Car l’heure n’est pas à l’atermoiement : il est bien trop tard pour désespérer – et le sentiment d’impuissance que nous sommes si nombreux à ressentir de temps à autre n’est pas une fatalité.