Capítulo IX

Roma es nuestra

Se podría decir que el cristianismo,

tal y como lo conocemos hoy y tal y como ha existido durante casi

diecisiete siglos, se inició en aquel concilio de Nicea que

Constantino el Grande se empeñó en patrocinar y presidir en el año

325. Y, gracias a él, las comunidades cristianas que fundó Pablo de

Tarso en Asia Menor allá por el siglo I se convirtieron en la Santa

Iglesia Católica Apostólica y Romana. Merced a la intervención

oportuna de Constantino, que supo orientar la proa de la nave del

cristianismo hacia su objetivo más importante, la religión

cristiana no solo se convirtió en el único culto de Roma, sino que

Roma se convirtió en posesión de la Iglesia cristiana. En unos

cuantos siglos, pasó de ser la Urbe a ser la Ciudad Santa, capital

no de Italia, pues no consiguió serlo hasta finales del siglo XIX,

sino del Patrimonio de San Pedro que más tarde se llamó Ducado

Romano o Santa República de los Romanos y, finalmente, Estados

Pontificios.

LA ENVIDIA NO PERDÍA DE VISTA NUESTROS BIENES

El empeño de Constantino el

Grande en convocar y llevar a buen puerto el concilio de Nicea no

fue un capricho ni tuvo base religiosa alguna. Tuvo, sin embargo,

una base política sumamente importante. Si Constantino había

elegido la religión cristiana para oficializarla y elevarla al

panteón de Roma, evidentemente debería recibir algo de ella y ya

dijimos que uno de los factores más importantes para él fue la

unidad. Un solo dios y una única doctrina.

Pero suponemos cuál sería la

enorme sorpresa de Constantino y probablemente su gran decepción

cuando comprobó que la doctrina distaba mucho de ser única, pues

había numerosísimas ideas que disentían unas de otras y no había

manera de que sus seguidores se pusieran de acuerdo. Ya dijimos lo

complicado que fue acordar si Cristo era Dios o no lo era y, si lo

era, si era igual al padre, es decir, si procedía de él por

emanación o por creación y, si era igual al padre, si tenía una

sola naturaleza humana o dos, una humana y otra divina y, si tenía

dos, si María podía ser madre de las dos o solamente de una y, si

María era madre de ambas, si tendría una o dos voluntades y así,

cavilación tras cavilación, una agudeza teológica tras otra,

siempre había algún tema difícil de sostener porque siempre había

alguien que cavilaba más de la cuenta y llegaba a conclusiones

diferentes. Incluso, aunque el tema se sostuviese, aquella

tendencia de los bizantinos a especular con lo indemostrable les

llevaba siempre a localizar algún matiz que no se hubiera tenido en

cuenta y era necesario analizarlo y llegar a una conclusión

colegiada.

El primer asunto que hubo que

dilucidar en Nicea fue la elección de los evangelios canónicos, con

el fin de desestimar toda aquella sobreabundancia de textos que

pretendían narrar la historia de Jesús y la de sus apóstoles,

incluida la misma María Magdalena. La elección recayó, como

sabemos, en los evangelios atribuidos a Mateo, a Marcos, a Lucas y

a Juan. Cómo y por qué se eligieron cuatro entre tantos, es algo

que había explicado Ireneo de Lyon ya en el año 185 en su obra

Adversus Aereses:

«El evangelio es la columna de

la Iglesia, la Iglesia está extendida por todo el mundo, el mundo

tiene cuatro regiones y conviene, por tanto, que haya también

cuatro evangelios. El evangelio es el cuento o soplo divino de la

vida para los hombres y, puesto que hay cuatro vientos cardinales,

de ahí la necesidad de cuatro evangelios. El Verbo creador del

universo reina sobre los querubines, los querubines tienen cuatro

formas y he aquí por qué el Verbo nos ha obsequiado con cuatro

evangelios.» Como vemos, el porqué es contundente. Pero esto no es

más que el número de evangelios, no de cuáles y de cómo

reconocerlos entre cincuenta textos reunidos. El método resulta,

cuando menos, original, al menos el que difundió una obra anónima

titulada Libelus Synodicus y que menciona Holbach,

filósofo francés de origen alemán del siglo XVIII, en su

Historia crítica de Jesús.

Según este documento, las

oraciones de los obispos reunidos en el concilio realizaron el

milagro de que los textos verdaderos se separasen de los falsos y

se depositasen sobre el altar. Hay otra versión según la cual,

colocaron los cincuenta evangelios sobre el altar y los falsos

cayeron al suelo por sí mismos, permaneciendo arriba los cuatro

canónicos. Y otra, mucho más ingenua, cuenta que el mismo Espíritu

Santo entró en forma de paloma en la sala conciliar, voló sobre los

textos y se fue posando, uno a uno, sobre los que habrían de

considerarse canónicos y sagrados.

Estas explicaciones que hoy

nos parecen risibles recibieron el beneplácito de las gentes en un

tiempo en el que el pensamiento humano se hallaba todavía muy cerca

del pensamiento mágicoinfantil y aún debía transcurrir mucho tiempo

hasta alcanzar el pensamiento lógico-adulto que considerase

increíbles tales hechos.

Otro de los asuntos a

dilucidar en Nicea fue la controversia de Arrio, cuya doctrina ya

dijimos que excluía la Trinidad y, por tanto, resultaba mucho más

aceptable para iletrados y mentes sencillas. Siglos después del

concilio, dos cronistas cristianos, Nicéforo Calixto en el siglo

XIV y César Baronio en el XVI, contaron otro hecho, hoy increíble,

sucedido en el concilio de Nicea. La repulsa a la idea herética de

Arrio fue tan unánime que los obispos Crisanto y Misonio

fallecieron durante la primera sesión del concilio, pero

resucitaron para firmar las actas de condena del hereje, tras lo

cual volvieron a morir para siempre.

Por fantástico que sea este

hecho, nos da una idea del encono con el que debieron enfrentarse

las dos facciones niceanas, la de Arrio, con su idea herética de

que Cristo no era consustancial con el padre, y la de Alejandro,

patriarca de Alejandría y defensor a ultranza de la

consustancialidad de las tres personas de la Trinidad. Un

enfrentamiento que duró siglos, porque, por mucho que Nicea

condenase a Arrio, el siguiente concilio celebrado en Antioquia en

328, le dio la razón, entre otras cosas, porque las hermanas de

Constantino y, puede que también su madre, se habían decidido por

el arrianismo que ya hemos dicho que era mucho más fácil de

comprender que la doctrina ortodoxa.

En la famosa obra de Eusebio

sobre la vida de Constantino, aparece el texto de las cartas que el

Emperador dirigió a los contrincantes para exigirles que pusieran

fin a sus diferencias y a los disturbios que ocasionaban, ya que él

quería la paz por encima de todo. Sabemos por las cartas de

Constantino que lo único que pretendió con el concilio de Nicea fue

solventar los desacuerdos que le preocupaban enormemente porque

rompían aquella unidad tan buscada. Por eso, escribió a los

contendientes diciéndoles lo que había que hacer. Sus cartas

rebosan autoridad porque también escribió en el año 335 a los

conciliares reunidos en Tiro para afirmar que no debían contradecir

las determinaciones del soberano, destinadas a la defensa de la

verdad.

Suponemos que a Constantino

tanto le daría que Cristo fuese igual, inferior o superior al Padre

y que no entendería el debate surgido a raíz de la declaración de

que ambos eran iguales, ya que, si lo eran, si ambos eran el mismo

Dios, no faltó quien apuntase que admitir la igualdad del padre y

el hijo suponía admitir que también el padre había padecido en la

cruz. Lo que en realidad quería Constantino era acabar con las

disputas y con los disturbios que perturbaban no solo la paz de los

dioses, sino la paz del Imperio. Ya hemos comentado que muchas de

aquellas discusiones bizantinas se arreglaban con las armas en la

mano.

En los siglos siguientes, fue

habitual la presencia de turbas de monjes violentos que acudían a

los concilios dispuestos a conseguir que se proclamase la verdad,

que su líder, un obispo o un patriarca, defendía. En el concilio de

Éfeso, por ejemplo, cuenta el historiador Bolotov que el obispo de

Alejandría, Cirilo, acudió con una de aquellas turbas de monjes

fanáticos y belicosos dispuestos a «convencer» a los partidarios de

Nestorio y que detrás de ellos llegaron varios carros cargados de

regalos costosos encaminados a poner de su parte a los

representantes imperiales. Y cuenta el mismo historiador que uno de

los «argumentos» utilizados por Cirilo para convencer al Emperador

Teodosio de la bondad de la doctrina contraria a la nestoriana fue

dificultar el transporte de cereales de Egipto a Constantinopla,

dado que era obispo de Alejandría. Aquel hecho provocó revueltas

populares que obligaron al Emperador a transigir con las demandas

del obispo.

Todo esto sucedió ya cuando

el cristianismo era la única religión del imperio romano y cuando

la Iglesia había alcanzado, como vemos, un poder casi superior al

del propio emperador. En los tiempos del concilio de Nicea, el

cristianismo todavía tenía que lidiar con las restantes religiones,

que le disputarían poder, favores imperiales y, sobre todo,

adeptos.

Pero, aunque no hubiese

todavía alcanzado la altura que alcanzó a partir de su distinción

como culto único, en el año 380 y reinando Teodosio, sí había

recibido grandes bienes temporales de Constantino, mucho más de lo

que hasta entonces hubiera podido recibir de sus fieles ricos. Y,

como delató Eusebio de Cesárea, la envidia comenzó a hacer estragos

entre el alto clero cristiano. La envidia enemistó a los obispos y,

bajo el pretexto de defender dogmas de fe, hizo surgir entre ellos

desacuerdos y riñas que se extendieron como la pólvora entre las

iglesias de Alejandría, Egipto y Libia y se organizó una lucha en

la que se utilizaron toda clase de recursos, desde acusaciones de

inmoralidad hasta instigación a los feligreses contra obispos de

facciones opuestas. Sobre todo, como ya hemos dicho, proliferaron

las acusaciones de herejía que conllevaban la excomunión y la

erradicación de los partidarios del excomulgado.

Mientras nada hubo que

envidiar, las disputas doctrinarias se limitaron a ser eso,

doctrinarias, pero a partir de las generosas donaciones y cesiones

de los emperadores, las disputas se agriaron porque, como dijimos,

no solamente suponían ganar o perder el cielo, sino ganar o perder

un cargo eclesiástico muy sustancioso.

Antes de que Eusebio

escribiera su frase celebérrima «la envidia no perdía de vista

nuestros bienes» ya Tertuliano había escrito la suya «la rivalidad

en el episcopado es la madre de las escisiones».

El historiador Amiano

Marcelino explica claramente los motivos de los enfrentamientos que

surgían entre los eclesiásticos del siglo IV para alcanzar

dignidades como el obispado o el solio papal:

«Cuando se observa el fasto

que rodea esta dignidad no sorprenden ya las competiciones por

adquirirla... los que esperan conseguirla saben muy bien que sus

deseos serán colmados en cuanto se refiere a los favores de las

damas. Que su cuerpo irá siempre en carroza. Que vestirán con

incomparable magnificencia. Y que su mesa aventajará a la de los

emperadores. Sabido esto, ¿extrañará cuanto se haga por bajo, falso

o atroz que sea, con tal de alcanzar tal prebenda?».

DE DIOSES A DEMONIOS

Durante los primeros años, los

cristianos tuvieron que tolerar la presencia de los judíos y la de

los paganos y, lo que es peor, su competencia. Ya dijimos que

Constantino I no se convirtió al cristianismo y que, por tanto,

continuó frecuentando los cultos de sus dioses e, igual que él, los

restantes romanos. Incluso hay quien dice que en Occidente se

burlaron abiertamente de la nueva religión establecida en Oriente y

de que tuviera un solo dios, con lo útiles que resultaban tantos y

tantos dioses.

El paganismo y el judaísmo,

por tanto, fueron primero tolerados, aunque muy a la fuerza,

después asimilados y finalmente, aniquilados o, al menos, tratados

de aniquilar, porque el paganismo sí terminó por desaparecer del

mundo romano, pero el judaísmo, aun sometido a terribles

persecuciones que la Historia sabe recordar, persistió con la misma

fuerza que antaño. Y uno de los motivos por los que no desapareció

en aquella época pudo ser que los emperadores romanos se negaran a

suprimir una religión tan antigua y venerable, de cuyo credo

descendía además el credo cristiano, como muy bien supo señalar el

papa Juan XXIII en su anteriormente citada oración de

arrepentimiento.

Todo esto viene a decir que el

cristianismo no triunfó como religión única en un corto periodo de

tiempo, sino que tardó al menos dos siglos en situarse en cabeza

del Imperio. Triunfar significa extenderse por todo el orbe romano

y, efectivamente, el cristianismo terminó por imponerse, ya fuera

en su vertiente ortodoxa o en las formas heréticas del arrianismo,

del monofisismo, del nestorianismo y otras que hemos mencionado,

pero el caso es que llegó un día en el que ser romano significó ser

cristiano y ser cristiano se asimiló a ser romano.

La lucha contra el paganismo

duró, como hemos dicho, alrededor de dos siglos. Las armas

utilizadas fueron de todas clases: místicas, políticas o

abiertamente militares. Dado que Constantino retrasó con gran

prudencia el fin del paganismo, en el que probablemente creía más

que en el cristianismo, la nueva religión tuvo que esperar tiempos

mejores, los cuales se presentaron en tiempos de otro emperador a

quien la Iglesia concedió también el calificativo de «el Grande»,

Teodosio.

Teodosio I se empeñó a fondo

en la erradicación del paganismo, aunque después llegó su sucesor,

Valentiniano, que se portó de forma mucho más tolerante con los

paganos. Pero es más que probable que los cristianos no llegaran a

sentirse seguros teniendo al lado semejante competencia y ya en

tiempos de Teodosio II, un emperador que se levantaba de la cama

cantando salmos y se acostaba elucubrando sobre las verdades

teológicas, la influencia de eclesiásticos como Ambrosio, el

martillo de los herejes, llegó a impulsar persecuciones

encarnizadas contra aquellos que, según las actas de los mártires,

habían perseguido en su día a los cristianos.

De esta manera, los

perseguidos se convirtieron en perseguidores tan pronto como

tuvieron a su alcance a un monarca que se dejase convencer y que

les permitiera ejercer su voluntad de convertirse en religión única

y exclusiva. Y, si hubo una legislación que castigara al

cristianismo en tiempos de la Roma pagana, lo cierto es que la

legislación antipagana la sobrepasó con creces en los tiempos de la

Roma cristiana.

Porque no solamente se

consideró delito el profesar otra religión que la oficial o el

continuar practicando las ceremonias de los antepasados a pesar de

haberse bautizado, cosa que era por entonces muy común y que lo

siguió siendo durante siglos, sino que la legislación antipagana

llegó a considerar al juez culpable de los delitos que dejase de

castigar o de prohibir. La idolatría, por supuesto, y el culto a

los que antes se llamaron dioses y luego se convirtieron en

daemones o demonios, llegó a ser el crimen más abominable

contra la suprema majestad de «el Creador». En el siglo VI antes de

nuestra Era, Tales de Mileto había asegurado que todo estaba lleno

de dioses. Mil años más tarde, Agustín de Hipona señaló que todo

estaba lleno de demonios y que la Humanidad era el patio de recreo

de los diablos.

El Códice Teodosiano, según

cuenta Emilio Bossi, introdujo la modalidad que siglos después

adoptaría la Inquisición, que consistía en utilizar el brazo armado

imperial, no el eclesiástico, para aplicar las penas por los

delitos que el brazo eclesiástico, no el imperial, juzgase según su

tribunal religioso. De esta manera, la Iglesia podía acusar a los

que cometiesen el horrendo delito de sacrificar a los dioses o

practicar alguna de las ceremonias paganas convertidas ya en

supersticiones mágicas, pero era el emperador quien se ocupaba de

aplicar el castigo.

No en vano, el historiador

Edward Gibbon acusó a aquellos cristianos de la Antigüedad de haber

hecho desaparecer el Mundo Antiguo, el mundo clásico que quedó

mutilado, fragmentado o falsificado, sacrificado en el altar del

dios cristiano.

Los hijos de Constantino el

Grande, Constancio y Constante, publicaron en el año 353 un decreto

que obligó a clausurar los templos paganos y a prohibir la entrada

en ellos, así como a negar el derecho a adorar las imágenes de los

dioses. Los sacrificios se llegaron a castigar con pena de

muerte.

Frente a las Actas de los

Mártires, que los cristianos escribieron para narrar martirios

y persecuciones, se han conservado algunos testimonios de las

persecuciones y martirios de que fueron objeto los paganos por

parte de los cristianos. Antonio Marcelino, cónsul en Hispania en

el año 341, cuenta la muerte que sufrieron en Tebaida los

seguidores de cultos ancestrales; el historiador bizantino Zósimo

narra el llanto, la desesperación y las cárceles rebosantes de

paganos, castigados duramente por persistir en sus prácticas

impías.

El historiador Bolotov

menciona escritos de Libanio, sofista y profesor de retórica en el

siglo IV, dirigidos al emperador Teodosio I (el Grande) quejándose

de los ataques que llevaban a cabo grupos de monjes fanáticos

contra los templos paganos, poniendo de manifiesto el perjuicio que

suponía la destrucción de monumentos antiquísimos y obras de arte

muy valiosas, como la estatua que Fidias hizo para representar a

Asclepios, el dios de la Medicina, «una obra hecha con tanto

trabajo y con tanto talento y que fue destrozada» en la ciudad de

Beros.

Destrozado quedó igualmente

el santuario de Eleusis, tras once siglos de celebrar los misterios

más populares del Mediterráneo. Según San Agustín, fue destruido

por Alarico con ayuda de una de aquellas turbas de monjes que, de

la misma forma, derruyeron el famoso Serapeum de Alejandría, una

maravilla del arte helenístico que pereció en 391 tras aquel edicto

de Teodosio que inició el fin del paganismo. Y otro tanto sucedió

con los templos y santuarios de Mitra, en algunos de los cuales,

según cuenta Gibbon, se encontraron esqueletos encadenados. El

mitraísmo, perseguido enconadamente como uno de los mayores

rivales, desapareció definitivamente en el siglo IV.

También fueron objeto de

persecuciones los judíos, aquellos que osaban mantener su antigua

alianza y rechazar la nueva alianza predicada por Pablo de Tarso.

En el año 412, Cirilo, obispo de Alejandría, incitó a los monjes a

saquear y a expulsar a la rica comunidad judía, obligando a

exiliarse a más de cuarenta mil personas.

De la misma forma fueron

perseguidos los gnósticos, cuyos escritos, aquellos evangelios que

tanto proliferaron en el siglo II, quedaron ocultos en las

oscuridades de Nag Hammadi hasta su descubrimiento en el siglo XX.

Pero los gnósticos no desaparecieron hasta mucho tiempo después,

porque una comunidad gnóstica, los paulicianos que se decían

seguidores de Pablo de Tarso, se mantuvieron hasta el siglo X y

muchos otros perecieron en el sur de Francia ya en el siglo XII a

manos de la Inquisición. Entonces fueron perseguidos con los

nombres de cátaros, albigenses y valdenses, porque la Iglesia

medieval convirtió a los paganos y a los herejes en brujos,

equiparando las prácticas paganas a las prácticas diabólicas, toda

vez que los dioses, aquellos dioses antiguos que una vez

significaron la paz y el bienestar de Roma, se habían convertido en

demonios.

El catolicismo luchó

denodadamente por exterminar el paganismo y la herejía, destruyendo

sus escritos y persiguiendo a profetas y filósofos para erradicar a

los rivales primero intelectualmente y, después, a sangre y fuego.

El mismo Agustín de Hipona escribió la única justificación que

ofreció el cristianismo antiguo, para avalar el derecho del Estado

a reprimir a los disidentes, señalando que la coacción es necesaria

puesto que hay tanta gente que solamente responde al miedo.

Todavía en el siglo IV, el

emperador Juliano, el que quiso devolver al paganismo su vigencia y

sus tradiciones y que por ello ha pasado a la historia con el

sobrenombre de «el Apóstata», escribió un largo documento titulado

Contra los galileos que, como era de esperar, desapareció

en la destrucción sistemática de obras anticristianas y que

solamente conocemos por la refutación que publicó Cirilo titulada

En defensa de la santa religión cristiana contra los libros del

impío Juliano.

Juliano el

Apóstata

El emperador Juliano quiso dar marcha atrás

y recuperar las tradiciones y cultos paganos, en vista de que el

cristianismo había dejado de ser la religión simple y pura que fue

al principio. Pero su reinado fue muy breve e intenso y apenas tuvo

tiempo de atacar la actitud de los cristianos con su escrito

Contra los galileos.

Por ella sabemos que Juliano

publicó su escrito entre 433 y 441 y que en él tacha a los

cristianos de desventurados, puesto que «ni siquiera guardáis las

enseñanzas de los apóstoles, porque ni Pablo se atrevió a decir que

Jesús era Dios» También les reprocha imitar la cólera y la crueldad

de los judíos, volcando templos y altares y les acusa de haber

degollado no solo a los que permanecían en sus creencias

tradicionales (los practicantes del judaísmo) sino a los que

consideraban heréticos «porque no plañen el cadáver de la misma

manera que vosotros (los disidentes y herejes)»; y añade cargado de

razón: «de ninguna manera os transmitieron esa orden Jesús ni

Pablo, sino que es vuestra propia obra. Y es que nunca pensaron que

llegaríais a tal grado de poder».

El paganismo desapareció

definitivamente en el siglo VII, tras la legislación emitida en 691

a causa del III concilio ecuménico de Constantinopla, que se

esforzó por encontrar fórmulas para acabar con la práctica de los

misterios de Dionisos en los Balcanes.

Durante aquel año, los

viticultores griegos dejaron de utilizar las máscaras mistéricas y

omitieron exclamar ¡Dionisos! al pisar las uvas, porque el decreto

prohibió también ese tipo de tradiciones.

DE DEMONIOS A SANTOS

Sin hacer concesiones al

politeísmo, mal hubiera podido el cristianismo constituirse en

religión única del Imperio romano.

Las diferentes naciones y

culturas que lo poblaban eran gentes habituadas a orar a diferentes

dioses, según el momento, la necesidad o la devoción. También

acostumbraban sacar en procesión las estatuas de sus dioses, cantar

sus alabanzas, lanzarles vítores y ofrecerles sacrificios, tanto de

animales, frutos o flores, como mortificaciones personales a base

de flagelarse o aplicarse pequeñas torturas que querían simbolizar

una pequeña parte de los tormentos sufridos por el dios.

Lógicamente, a la mayor parte

de los habitantes del Imperio les debió parecer peregrino el que un

solo dios tuviera que ocuparse de todo. Ellos tenían un dios para

la salud, otro para el bienestar, una diosa para la agricultura,

otra para la maternidad y se dirigían a unos u otros, sin que

aquello menoscabase su devoción por los restantes dioses. Y, además

de las estatuas de los dioses, solían adorar reliquias, objetos que

habían estado en contacto o habían pertenecido a un dios o a un

personaje santo, filósofo o religioso.

Todo este mundo politeísta

debió chocar frontalmente con el concepto cristiano de un dios

único que está en todas partes y que todo lo puede. Antes que

ellos, los judíos habían puesto de relieve aquella diferencia, pero

la religión judía nunca accedió a mezclarse con otras religiones ni

a adaptarse a otros cultos. Sin embargo, el cristianismo, antes de

aniquilar todo vestigio del paganismo, lo absorbió y lo hizo

suyo.

Y aquellos dioses paganos a

los que los primeros padres de la Iglesia habían convertido en

demonios, se convirtieron en santos cristianos, destinados a

sustituir la necesidad de culto plural y, además, a llenar el vacío

que fueron dejando los profetas y los patriarcas del Antiguo

Testamento, a los que no se podía adorar ni hacer ofrendas y a

los que, además, no se podía en modo alguno representar.

Al principio, el cristianismo

no admitió la representación de Jesús ni de María ni de los santos,

porque todavía mantenía aquel segundo mandamiento de la Ley de Dios

que lo prohíbe tajantemente. Pero, con el tiempo, los imagineros

consiguieron poner en circulación imágenes e iconos que se

consideraron sagrados, al menos, en Oriente. En Occidente se tardó

más en admitir imágenes de Cristo o de santos.

Pero todavía en el siglo IV,

cuando Constanza, hermana de Constantino el Grande, pidió a Eusebio

de Cesárea que le mostrara una imagen de Cristo, este respondió que

su petición era equivocada y plena de resabios paganos porque de

Cristo no se podía pintar una imagen. Para los primeros cristianos,

el culto a las imágenes, las procesiones, las cofradías que

«sacaban» las estatuas de los dioses de los templos y las paseaban

con un cortejo de adoradores y suplicantes, eran cosa del

demonio.

Pero, como ya hemos dicho

anteriormente, uno de los pilares del éxito del cristianismo ha

sido su capacidad de adaptación a las circunstancias y esta fue una

más de las que hubo que admitir y absorber.

Pablo de Tarso llamó santos en

sus Epístolas a aquellos que se entregaban a Dios, en

vida, apartándose del mundo y renunciando a todo para servirle. Así

podemos leer en Filipenses (1,1): «a todos los santos en

Cristo que están en Filipos» y en Efesios (1,1): «a los

santos y fieles en Cristo que están en Éfeso». Sin embargo, la

Iglesia llamó santos a los que habían muerto por Cristo, a los que

habían dado su vida por la fe y no habían accedido a renegar ante

la amenaza de Roma. Y llamó santos a los que habían consagrado, no

su vida, sino su muerte a Cristo. Y la fecha en la que se

celebraría en adelante la memoria de un santo no sería la de su

nacimiento, que era además un rito egipcio, sino la fecha en la que

nació para Cristo, es decir, la fecha de su muerte.

La sustitución de dioses,

aquellos demonios, por santos se llevó a cabo en muchas ocasiones

de la forma más sencilla.

Bastaba modificar el nombre

del dios pagano para convertirlo en el de un santo cristiano. Así,

Dionisos se convirtió en San Dionisio; Apolo en San Apolinar; Marte

en San Martín; la diosa Brighit, hija del Sol, en Santa Brígida;

Hermes en San Ernesto;

Nicem, símbolo del Sol, en

San Nicanor; Apolo Ephoibios en San Efebo; Demeter en Santa

Demetria; Baco, al que llamaban Soter que dignifica salvador, en

San Sotero; Ceres, llamada la rubia Flava, en Santa Flavia; Júpiter

Nicephor en San Nicéforo.

Entre las disputas que

mantuvo Agustín de Hipona con Fausto de Milevo, el obispo maniqueo,

hay una carta de este último reprochando a los católicos haber

sustituido los sacrificios por ágapes y los ídolos por mártires, a

los que rendían los mismos honores; les recrimina asimismo celebrar

las festividades paganas, como calendas y solsticios, y haber

aceptado sus costumbres.

Pero aquella absorción de los

rituales, los dioses y las tradiciones paganas tuvo su compensación

porque hubo numerosos romanos que recuperaron todo lo perdido.

Cuentan que, cuando el concilio de Éfeso decidió que María era

madre de Dios, hubo muchos efesios que se abrazaron llorando de

alegría, porque habían reencontrado a su Diana Efesia, aquella que

Pablo de Tarso denostó siglos atrás.

UN POLITEÍSMO ENCUBIERTO

A la hora de representar a

Cristo, religiosos y artistas imagineros se encontraron con un

grave problema: aparte de la descripción del Mesías que aparece en

el Apocalipsis, nadie sabía cuál era su aspecto exterior.

Y fue necesario obtener una imagen para poderle representar, lo

cual produjo no pocas divergencias.

Hubo que recurrir a alguno de

los símbolos con los que le asocian los Evangelios y el

preferido fue el Buen Pastor, que es como aparece en las catacumbas

romanas y que fue la primera imagen que Constantino empleó para

erigir estatuas con las que adornar Constantinopla. Probablemente,

porque la figura del Buen Pastor con la oveja al hombro desciende

directamente del crióforo griego, muy popular desde el siglo VI

a.C. y que se introdujo en el cristianismo sin grandes

dificultades.

La adaptación de la figura del

crióforo griego a Cristo debió suponer un gran impulso económico

para los imagineros que habrían visto su negocio arruinado con la

prohibición de representar a Jesús o a los santos. Pero con el

tiempo resultó muy útil transformar las imágenes de los dioses

paganos en vírgenes y santos cristianos. Muchas de las imágenes de

Isis con Horus en los brazos que se sacaban en las procesiones

recibieron ese tratamiento y se convirtieron en imágenes de la

Virgen con el Niño.

Esto hizo que se restableciera

la devoción a Isis, ya fuera en la imagen en que aparece con el

niño Horus o bien en la que aparece de pie sobre la luna de la

neomenia, la luna que marca la llegada del cambio de mes lunar, la

que desde entonces pisó la Virgen María para todos los

cristianos.

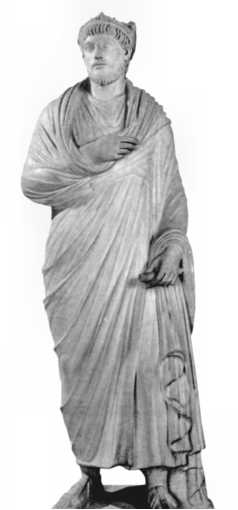

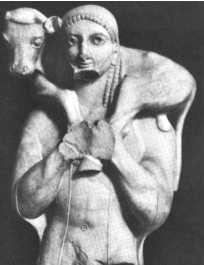

El Buen Pastor

La figura del moscóforo

ateniense fue muy popular en el siglo VI antes de nuestra Era y de

ella desciende la imagen del Buen Pastor, la primera con la que se

representó a Cristo.

También las imágenes de Isis y

Demeter procedentes de Egipto y una de cuyas características era el

color oscuro de la piel tuvieron su transformación en imágenes

cristianas, dando origen a las vírgenes negras, las Teotokos.

Los romanos siguieron, pues,

adorando a sus dioses en las imágenes transformadas en vírgenes y

santos cristianos y continuaron sacándolas en procesión, cantando y

bailando durante el recorrido y, cuando se trataba de un dios

sufriente, arrancándose jirones de piel con el flagelo, porque

también esta costumbre entró de lleno en el cristianismo.

Sin embargo, la veneración de

las imágenes tuvo sus altibajos, sus momentos de ardor y sus

momentos de rechazo, sus defensores y sus detractores. De hecho, la

veneración de los iconos produjo en Oriente una larga disputa que

se llamó la Querella de las imágenes y que, durante siglos, dio

lugar a guerras y a persecuciones.

Las vírgenes negras

Las imágenes de Isis y

otras diosas veneradas en el Imperio romano se transformaron en

imágenes de la Virgen María por obra y gracia de los artistas

imagineros. Las representaciones de Isis y Demeter, que se

caracterizaban por el tono oscuro de su piel, dieron origen a las

vírgenes negra.

Hubo opiniones para todos los

gustos. Para unos, la locura de adorar imágenes deshonraba tanto al

que se postraba ante ellas para venerarlas como al artista que

terminaba adorando lo que creaba, mientras que otros supieron

diferenciar el hecho de adorar una imagen al de aprender lo que se

debe adorar por medio de ella. Para unos, la veneración de imágenes

e iconos fue una abominación satánica, mientras que, para otros,

las imágenes y los iconos fueron para el cristianismo tanto como la

Biblia de los iletrados e identificaron lo que la imagen

era para los analfabetos con lo que era la palabra leída para los

eruditos.

Pero el culto a las imágenes,

aunque fue prohibido en Occidente durante mucho tiempo y después en

Oriente, nunca desapareció porque todos los paganos convertidos al

cristianismo necesitaban algo tangible que venerar y no les bastaba

con la idea abstracta de un dios uno en esencia y trino en persona.

Por mucho que se prohibieran, siempre terminó el fervor popular por

localizar una imagen milagrosa que había descendido de los cielos,

pintada a mano muchas veces por los mismos ángeles y, ante todo,

capaz de lograr prodigios, curaciones y conversiones.

Aquella idolatría tan

abominable para los primeros cristianos, que veían en ella el poder

de los demonios, se fue adaptando al cristianismo y terminó por

formar parte insustituible de sus rituales, de sus procesiones, de

su culto y de su fervor. Pocos siglos después de que Pablo de Tarso

predicara su Cristo espiritual, su evangelio místico y su culto

internalizado y ajeno a manifestaciones externas, Cristo tenía

forma humana con rostro y vestimenta, sus fieles recorrían largos

itinerarios de rodillas para besar el manto de su estatua y el

mundo se detenía para conmemorar momentos carnales profusamente

representados por todas las artes y por todos los artistas.