DER GESTÖRTE INNERE KOMPASS – DAS ÜBERAKTIVIERTE BINDUNGSSYSTEM

Als Kind auf der Bindungsebene nicht satt geworden zu sein, hinterlässt ein latentes Hungergefühl. Stets auf der Suche nach »Nahrung« und stets in Sorge zu sein, dass sie nicht reicht, verbietet jede Pause, jedes Genießen und auch das Sattwerden.

Wenn das Bindungssystem unter Stress geprägt wurde, ist es infolgedessen häufig latent über- oder unteraktiviert, also nicht in Balance. Mit einem unsicheren Bindungsstil und einem reaktiven Bindungssystem ist das Leben oft sehr anstrengend. Das Nervensystem ist häufig oder sogar chronisch dysreguliert. Betroffenen ist es kaum möglich, sich in der Verbindung mit einem anderen Menschen wirklich zu entspannen oder in einer Beziehung endlich einmal anzukommen. Auf den kommenden Seiten möchte ich die vielschichtigen und weitreichenden Folgen betrachten, die durch ein chronisch dysbalanciertes Bindungssystem entstehen können, und auch auf mögliche Ursachen eingehen. Auch wenn ich die Zustände der Unteraktivierung später betrachte, können Über- und Unteraktivierung des Bindungssystems Hand in Hand gehen und sich schnell oder langsam abwechseln. Es geht auch hier nicht um eine rigide Kategorisierung, sondern um ein Spektrum.

Rebekka ist in Aufruhr. Sie hat die Nacht kaum ein Auge zugetan und ihr Körper fühlt sich zittrig an. Eigentlich müsste sie sich auf einen wichtigen Kundentermin vorbereiten, aber es gelingt ihr nicht, konzentriert am Schreibtisch zu sitzen. Stattdessen werden ihre Gedanken wie von einem starken Sog immer wieder in die eine Richtung gezogen. »Wieso antwortet sie mir nicht? Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Bestimmt habe ich sie mit meinen Worten verletzt und sie ist sauer auf mich. Vieleicht sollte ich einen Blumenstrauß besorgen und zu ihr schicken lassen, bevor es noch schlimmer wird. Vielleicht ist das aber auch völlig übertrieben und ich sollte einfach etwas warten. Aber was, wenn ich zu lange warte? Ob sie jetzt wohl unseren gemeinsamen Urlaub absagen wird?«

Am Vorabend war es zwischen Rebekka und ihrer besten Freundin zu einem Missverständnis gekommen. Sie hatten sich zum Abendessen verabredet, Rebekka kam, im Glauben, pünktlich zu sein, am Treffpunkt an, doch sie hatte sich in der Zeit geirrt. Sie fand ihre Freundin missmutig und verärgert vor, da diese bereits eine halbe Stunde gewartet hatte. Auch nach Rebekkas aufrichtigen und herzlichen Entschuldigungen, meinte sie den ganzen weiteren Abend über eine Kühle bei ihrer Freundin zu spüren. Als diese nach dem Essen direkt nachhause wollte, statt wie gewohnt noch einen Spaziergang durch den Park zu machen, war Rebekka endgültig aus dem Lot. Ihr Bindungssystem war hoch alarmiert. Noch in der Nacht schickte sie ihrer Freundin mehrere liebevolle Nachrichten mit Erinnerungsfotos aus einem gemeinsamen Urlaub und entschuldigte sich abermals für ihr Zuspätkommen.

Jetzt ist es fast Mittag und Rebekka hat immer noch keine Antwort, obwohl die Nachrichten gelesen wurden.

Der kleine Einblick in Rebekkas innere Welt kann viele Fragen aufwerfen. Etwa, wie man sich wegen einer Lappalie so verrückt machen kann oder weshalb man unter Freundinnen nicht einfach offen spricht. Manche Lesenden werden sich jedoch sehr gut in Rebekka hineinversetzen können. Rebekkas Erleben lässt sich anhand ihrer Lebensgeschichte erklären und ergibt vor deren Hintergrund, wie wir gleich sehen werden, durchaus einen Sinn.

Ein überaktiviertes Bindungssystem bringt einen Zustand der nervlichen Dysbalance mit sich. Unser autonomes Nervensystem aktiviert den Überlebensmodus. Instinkte, gesteuert vom Stammhirn, übernehmen die Regie. Infolgedessen fällt das rationale Denken schwer und das gegenwärtige Erleben und Handeln wird von Gefühlen gesteuert. Alles im Inneren ist unter Hochdruck damit beschäftigt, die verloren gegangene Bindungssicherheit wiederherzustellen. Zugleich ist jedoch das soziale Nervensystem in seiner Funktionsfähigkeit eingeschränkt, sodass die Hinwendung zur anderen Person sehr fordernd, impulsiv oder auch unbeholfen sein kann. Die Bindungssuche wird dann oft nicht erwidert, sondern zurückgewiesen, was die Angst vor einem endgültigen Bindungsabbruch weiter verstärkt. So kommt es zu einer äußerst ungünstigen Gemengelage.

Ein Mensch mit einem chronisch überaktivierten Bindungssystem und einem unsicheren Bindungsstil findet seine Bindungssicherheit nur wieder, wenn alles in Frieden und Harmonie oder zumindest unter Kontrolle zu sein scheint. Dadurch ist er sehr vom Verhalten des Gegenübers abhängig und stark auf es fixiert. Konflikte, Disharmonie oder auch nur Meinungsverschiedenheiten erzeugen für ihn Stress.

DIE ANGST VOR DEM BINDUNGSABBRUCH HAT GUTE GRÜNDE

Rebekkas Eltern waren sehr jung, als ihre Tochter zur Welt kam. Der Vater war von Berufs wegen oft lange unterwegs und auch wenn er zuhause war, nicht wirklich ein Teil der Familie. Er trank viel und konnte sich im Alltag selten auf seine Tochter einlassen. Die wenigen ausgelassenen Momente mit ihm, die Ausflüge in die Natur, die kreativen Momente, wenn sie gemeinsam an seiner Werkbank etwas bastelten, und seine immer wieder aufscheinende Lustigkeit ließen Rebekkas Herz höherschlagen. Seine häufigen Wutanfälle machten ihr Angst. Es war kaum abzusehen, wann er gut gelaunt und wann er aggressiv sein würde. Oft lauschte Rebekka in ihrem Kinderzimmer, wenn er nachhause kam, wie er seine Tasche abstellte. Immer, wenn er sie in die Ecke warf, wusste sie, dass nun ein Sturm über sie hereinbrechen würde.

Rebekka war ein sehr braves Kind. Sie machte keine Probleme und fiel, wenn überhaupt, durch ihre Höflichkeit und ihr zuvorkommendes Verhalten auf. Manchmal gelang es ihr, ihren Vater mit Fröhlichkeit und Freundlichkeit in eine gute Stimmung zu versetzen, sodass die eigentlich angespannte Atmosphäre für eine Weile entspannt schien. Bald mischte sich in die Angst vor ihrem Vater auch die Angst, ihn zu verlieren, denn er blieb immer länger weg.

Rebekkas Mutter war eine unsichere junge Frau, die ihre Tochter einerseits heiß liebte und andererseits immer wieder allein ließ. Sie fand nicht die Kraft, sich Rebekka konstant und fürsorglich zuzuwenden, und war oft viele Stunden oder auch ganze Tage und Nächte nicht da. Wenn sie nach langen Stunden der Abwesenheit heimkehrte, fand Rebekka es schwer zu glauben, dass sie bleiben würde. Und wenn sie ging, war es, als löse sie sich in Luft auf, ohne die Gewissheit einer Rückkehr. Momente der Nähe mit ihrer Mutter waren sehr flüchtig. Sie war da, und dann wieder weg. Selbst dann, wenn sie körperlich anwesend war, war sie oft emotional nicht erreichbar, in sich versunken oder innerlich abwesend. Rebekkas Kindheit war geprägt vom Warten auf Fürsorge, Zuwendung und Verbundenheit. Sie lernte, die Welt und die Menschen um sie herum als unbeständig und unzuverlässig zu betrachten.

Ihre Beziehungen zu Gleichaltrigen zeichneten sich durch ängstliche Anklammerung aus und den Versuch, es allen recht zu machen, gefolgt von Phasen, in denen sie sich völlig zurückzog, überzeugt davon, dass jede Bindung nur eine Vorstufe des Verlustes war.

Die Angst vor Bindungsabbrüchen und davor, verlassen zu werden oder allein zu sein, bestimmt bis heute Rebekkas inneres Erleben und ihre Beziehungen und Freundschaften. Die Fähigkeit, an andere als konstante Präsenzen in ihrem Leben zu glauben, entgleitet ihr immer wieder und weicht einer großen Verlustangst. Partner, die Zuneigung und Beständigkeit bieten, verwirren sie und lösen in ihr die Angst aus, dass diese Sicherheit nur eine Illusion ist und bald wieder verschwinden wird.

Rebekkas Bindungssystem ist dauerhaft übererregt und reagiert extrem auf jede Art der Verunsicherung.

In Rebekkas Verhalten und Empfinden spiegelt sich die frühe Erfahrung, nicht fortdauernd behütet und versorgt worden zu sein. Die Bindungssuche blieb zu häufig unbeantwortet, Co-Regulation blieb allzu oft aus und beständige Sicherheit fehlte. Immer wieder allein- und zurückgelassen zu werden, ist eine sehr ängstigende Erfahrung, die sich im Nervensystem eines Kindes tief einbrennt. Zudem wirkt sie hemmend auf die Entwicklung zweier elementar wichtiger Fähigkeiten namens Objektpermanenz und Objektkonstanz .

Objektpermanenz – Was man nicht sieht, existiert nicht

Die Objektpermanenz stellt eine Entwicklungsleistung dar, die im Säuglingsalter erworben wird. Sie beschreibt die Erkenntnis, dass Objekte auch dann weiterexistieren, wenn sie nicht wahrgenommen werden können. Wenn eine Bindungsperson den Raum verlässt, ist für den Säugling allein die Abwesenheit real. Es herrscht noch kein Bewusstsein darüber, dass die Person in einem anderen Raum weiterexistiert.

Objektkonstanz – Das Vertrauen in die Beständigkeit

Die sogenannte »Objektkonstanz « bezieht sich auf die elementare Fähigkeit, im eigenen Inneren eine beständige Wahrnehmung von anderen aufrechtzuerhalten, auch wenn sie sich verändern oder in unterschiedlichen Situationen unterschiedlich verhalten. Sie ermöglicht es uns etwa, positive Gefühle und Erinnerungen an nahestehende Personen zu bewahren, selbst wenn diese gerade frustrierend oder verletzend handeln. Das ist besonders in Zeiten emotionaler Konflikte wichtig für die Stabilität einer Beziehung.

Das Fehlen von Objektkonstanz und -permanenz in erwachsenen Beziehungen manifestiert sich oft in extremer Angst vor Trennung, übermäßigem Misstrauen oder der Unfähigkeit, den anderen als generell liebevoll und unterstützend zu sehen, auch wenn er gerade nicht physisch anwesend ist oder Konflikte auftreten. Der Drang, sich ständig rückzuversichern, ob das Gegenüber »noch da« und einem noch zugeneigt ist, wirkt oft aufdringlich und grenzüberschreitend und ist Ausdruck großer innerer Not.

Rebekka kann in der aktuellen Situation nicht spüren, ob ihre Freundin weiter zu ihr steht. Sie hat kein kohärentes Bild von ihrer Persönlichkeit und fühlt keine Bindungssicherheit, sie ist emotional im freien Fall. Keine Nachricht von ihrer Freundin zu erhalten, löst uralte, panikartige Ängste aus. In ihr gilt nun »Alles oder nichts« – »Entweder sie verzeiht mir oder es ist aus«.

Wer nicht allein sein kann, hat zu viel Alleinsein erlebt

Menschen mit geringer Objektkonstanz können häufig nicht nur die Verbundenheit zu anderen nicht in sich spüren, sondern auch die zu sich selbst nicht. Allein mit sich zu sein, bedeutet für sie, in Not zu sein. Es gibt keine Sicherheit und keinen Ruhepol im eigenen Inneren, weil sich das Gefühl, in Sicherheit zu sein, auch wenn man allein ist, nicht entwickeln konnte. So meiden Betroffene oft nicht nur das Alleinsein, sondern auch den Kontakt zu sich selbst. Sie finden Ruhe oder Entspannung nur im Zusammensein mit anderen, weil nur dann ihr soziales Nervensystem und der Parasympathikus aktiv sind.

Die frühe Erfahrung, dass Bindungen abbrechen und man zurückgelassen wird, fühlt sich vernichtend an. Immer, wenn der andere geht, wird es existenziell. So fühlen Menschen mit diesem Bindungsmuster häufig eine Angst vor Selbstverlust, wenn sie sich von jemandem trennen müssen. Dies hat noch einen weiteren Grund: Um den drohenden Bindungsverlust zu kompensieren, entwickeln Kinder eine übermäßige Fokussierung auf ihre Bindungsperson. All ihre Aufmerksamkeit gilt der flüchtigen Zuwendung und ihre Wahrnehmung ist überwiegend nach außen verlagert. Der Preis dieser Überlebensstrategie ist, dass diese Kinder nicht lernen, sich selbst zu fühlen und mit ihrer Aufmerksamkeit bei sich zu sein. Die eigene Existenz ist auf einer unterbewussten Ebene an die Ausrichtung auf einen anderen gekoppelt. Geht der andere, fühlt sich das für Betroffene so an, als würden sie selbst sich auflösen. Alleinsein ist ein bisschen wie sterben. Es verwundert daher nicht, dass Menschen, die unter diesen frühen Prägungen leiden, anklammernde und emotional abhängige Muster in ihre Beziehungen tragen.

Da diese emotionale Lage unglaublich kräftezehrend und die enorme Übererregung oft nicht aushaltbar ist, finden manche Betroffenen einen intelligenten Ausweg. Sie bewahren sich vor akuter Not oder retten sich aus ihr, indem sie unbewusste Verhaltensmuster entwickeln, die ihr Bindungssystem deaktivieren. Hierfür nutzen sie Strategien, die Distanz erzeugen, indem sie etwa die Bezugsperson abwerten oder ihren Fokus auf eine andere Person verlagern.

Genauso kann jedoch auch das autonome Nervensystem entscheiden, dem großen Stress ein Ende zu setzen, indem es den dorsalen Vagusast aktiviert, sodass eine Bewegung aus der völligen Übererregung in Richtung Untererregung vollzogen wird. Der Körper wechselt aus der Energie-Mobilisierung in die Energie-Konservierung. Der Sympathikus und das soziale Nervensystem werden gedrosselt. All das mit dem Ziel, die Panik der Verlustangst zu betäuben und sowohl die körperliche als auch die emotionale Beteiligung am Geschehen zu minimieren. Das Bindungssystem wird deaktiviert und die verzweifelte Bindungssuche versiegt.

Infolgedessen verkehrt sich das Verhalten ins Gegenteil. Der Betroffene zieht sich etwa zurück oder wirkt unbeteiligt. Dieser Vorgang kann für ein Gegenüber äußerst irritierend und verletzend sein. Es ist für beide Seiten hilfreich, sich klarzumachen, dass er unbewusst stattfindet und aus einer frühen, sehr schmerzhaften Prägung resultiert.

Einladung zur Reflexion

Wie beeinflusst die physische Abwesenheit von Freunden oder Familienmitgliedern deinen Zustand und deine emotionale Verbindung zu ihnen?

Verändert sich dein Bild von einer nahestehende Person, wenn ihr in einem Streit auseinandergeht oder unterschiedlicher Meinung seid? Wie fühlt sich das an?

Kennst du deaktivierende Strategien von dir?

Gibt es Beziehungen, in denen du dich grundlegend und fraglos wertgeschätzt und erwünscht fühlst? Wie fühlt sich das an?

NICHT ERFÜLLTE BEDÜRFNISSE ERZEUGEN BEDÜRFTIGKEIT

Ein überaktiviertes Bindungssystem ist ein Nährboden für eine Vielzahl von Verhaltensmustern, Überzeugungen und ganzen Arbeitsmodell en, die sich in emotionaler Abhängigkeit von nahestehenden Personen zeigen können. Sowohl Bedürftigkeit als auch emotionale Abhängigkeit sind natürliche menschliche Zustände, die unsere ersten Lebensjahre bestimmen. Sofern wir ausreichend sicher und umsorgt aufwachsen, ist dieser Umstand völlig unproblematisch. Sicher gebundene Kinder leiden nicht unter ihrer Abhängigkeit. Sie bemerken sie nicht einmal. Das naturgegebene zwischenmenschliche Angewiesensein wird erst dann zur Bedrohung, wenn es spürbar wird. Das geschieht immer dann, wenn wichtige zwischenmenschliche Bedürfnisse wiederholt nicht rechtzeitig oder gar nicht erfüllt werden. Dann entsteht, sowohl im Kindesalter als auch später, Bedürftigkeit, in der ein gewisses Maß an Hilflosigkeit und Not mitschwingt. Das Angewiesensein auf einen anderen tritt auf quälende Weise in den Vordergrund. Ausgeliefertsein und unerfüllte Bedürfnisse dominieren die Beziehung.

Auch wenn die kindliche Abhängigkeit sich nach und nach wandelt, wir autonomer werden und immer mehr Bedürfnisse selbstbestimmt erfüllen können, sind manche elementaren Bedürfnisse zwangsläufig an einen anderen Menschen geknüpft. Auch das ist nicht schlimm, sondern bringt Wärme und Verbundenheit in unser Leben, sofern wir uns in sicheren Bindungen bewegen, in denen die natürliche Interdependenz mit Achtung und Würde ihren Platz hat.

Bedürftigkeit ist der erste Schritt in die emotionale Abhängigkeit

Wenn latente Bedürftigkeit auf der Bindungsebene das Resultat unserer frühen Bindungserfahrungen ist, entwickeln wir gezwungenermaßen Muster emotionaler Abhängigkeit . Diese sind besonders stark, wenn sogar ein Empfinden von Selbst und Identität nur im Zusammenhang mit einem anderen Menschen existiert. Für Betroffene bedeutet das zumeist, dass ihr ganzer Lebensstil von Mustern emotionaler Abhängigkeit geprägt ist. Und diese haben viele Gesichter. Sie zeigen sich in Anklammerungstendenzen, irrationalen und dominanten Verlustängsten – etwa wenn der Beziehungspartner einem eigenen Interesse nachgeht –, der lauernden Erwartung, verlassen zu werden, dem Verlust eigener Interessen, aber auch in intensiver Eifersucht oder dem zwanghaften Drang, den anderen zu kontrollieren. Alledem liegt die verzweifelte Suche nach einer Sicherheit zugrunde, die es leider nie gab.

Die Bedürftigkeit scheint unersättlich

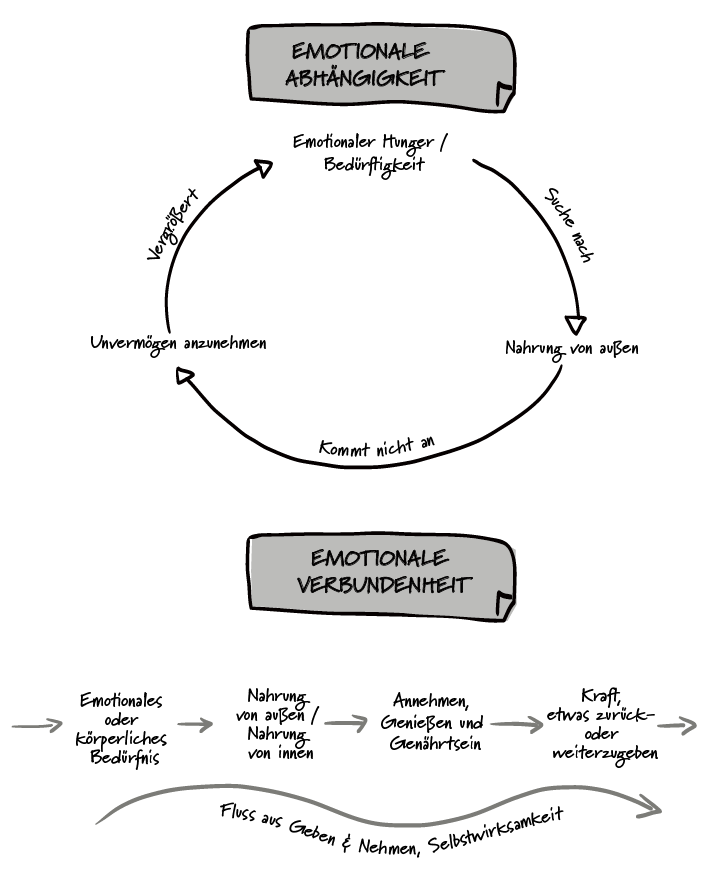

Da sie im Inneren keine Referenz für das Ersehnte haben und der ungestillte Bindungshunger ihr Erleben beherrscht, erscheinen Menschen mit Abhängigkeitsmustern oft unersättlich. Es ist, als hätten sich, bildlich gesprochen, in der Kindheit keine Rezeptoren für beruhigende Bindungserfahrungen entwickelt. Es mangelt ihnen an Urvertrauen. Wohlwollende und haltgebende Handlungen anderer können sie daher häufig nicht einmal erkennen, geschweige denn in der Tiefe aufnehmen. Die kurzzeitige Sicherheit, die von außen gegeben wird, ist flüchtig. Sie erleben weder Entspannung noch Genährtsein und ihr emotionaler Hunger nach Nahrung von außen wird nie gestillt.

Welche Auswege es aus dem Gefängnis der emotionalen Abhängigkeit gibt und wie Partner einander unterstützen können, werde ich in Teil 4 erläutern. An dieser Stelle sei so viel gesagt: Ohne ein Bewusstsein für diese destruktiven Muster kann sich nichts verändern. Es bedarf der Selbstreflexion und der Hinwendung zu den alten Wunden, die den Prägungen zugrunde liegen. Dann, endlich, können Betroffene echte, spürbare Bindungssicherheit und Selbstsicherheit erkunden.