Paris, März 1886.

LA VIE TRIFURQUÉE

(1869 – 1886)

In der Hofgärtnerei

Mit nächstem Jahr aber dürfte ein ziemlicher Wechsel in meiner äusseren Existenz stattfinden, der mich Deutschland wieder näherrückt. Wie sich dies letzte Kapitel meiner Lebensbahn gestalten wird, errathe ich noch nicht.«1 Als Franz Liszt diese Zeilen im Juni 1868 schrieb, liefen die Vorbereitungen für seine Ankunft in Weimar bereits auf Hochtouren. Carl Alexander hatte seit Liszts Weggang nach Rom unentwegt für die Rückkehr des berühmten Musikers geworben, der Großherzog sprach in diesem Zusammenhang sogar von einer »Notwendigkeit«. Jetzt – gut sieben Jahre nachdem Liszt die Stadt Goethes und Schillers verlassen hatte – gab er dem Drängen seines aristokratischen Freundes nach. Er tat dies sehr gerne, wofür es verschiedene Gründe gab. Der römische Aufenthalt hatte sich insgesamt als ein Irrtum erwiesen, konstatierte der Liszt-Forscher Serge Gut.2 Eine Karriere im Umfeld des Vatikans, die Liszt eine Zeit lang wünschenswert erschienen war, ließ immer noch auf sich warten. Auch kompositorisch blieb er hinter seinen eigenen Erwartungen zurück: Zwar schuf er in jenen Jahren viel religiöse Musik, deren Qualität jedoch nur selten überzeugen konnte. Liszt hatte zunächst in der Via Felice gewohnt, dann war er in das Kloster Madonna del Rosario übersiedelt, es folgte eine Station im Vatikan, bevor er in das Kloster Santa Francesca Romana zog. Diese vielen Umzüge gaben seinem Dasein in der Ewigen Stadt etwas Improvisatorisches und trugen dazu bei, dass er sich nie ganz heimisch fühlte. Und nicht zuletzt war er seit seiner Tour nach Karlsruhe im August 1864 wieder mit dem Reisefieber infiziert. »Man würde mich auf Deutsch recht gut so charakterisieren«, erklärte er einmal der Fürstin: »›Zu einer Hälfte Zigeuner, zur andern Franziskaner!‹«3 Der Zigeuner in ihm schien nun wieder den Ton anzugeben.

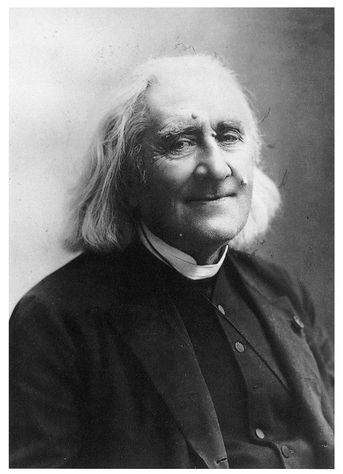

Franz Liszt im Juni 1884 in der Hofgärtnerei, die ihm der Großherzog Carl Alexander als Wohnung zur Verfügung gestellt hatte. In Weimar hielt sich Liszt alljährlich im Frühjahr und Sommer auf. Im Salon empfing er auch seine Schülerinnen und Schüler. Links steht der große Bechstein-Flügel, rechts der kleine Tisch, auf dem diese die Noten der Werke ablegten, die sie mit Liszt studieren wollten.

Liszt wollte Rom aber keinesfalls für immer verlassen. Er fühlte sich der Fürstin nach wie vor verbunden, sodass ihm regelmäßige Aufenthalte in ihrer Nähe selbstverständlich blieben. Hinzu kam ein großes Interesse, das man ihm ab 1870 aus Ungarn entgegenbrachte. Mit Weimar, Rom und Budapest sind die Stichworte genannt. Was nun begann, hat Franz Liszt treffend als seine »vie trifurquée« bezeichnet – sein dreigeteiltes Leben. Ab 1869/70 bis zu seinem Tod hielt er sich nahezu jedes Jahr für einige Zeit in diesen drei Städten auf. Schnell bildete sich so etwas wie ein Rhythmus heraus: Die Frühjahrs- und Sommermonate verbrachte er meistens in Weimar, während es ihn im Herbst und Winter in der Regel nach Rom beziehungsweise Budapest zog. Da die Altenburg nicht mehr zur Verfügung stand, musste in Weimar nach einer neuen Bleibe Ausschau gehalten werden. Gesucht wurde ein Haus, das repräsentativ war und zugleich Liszts bekannter Bescheidenheit Rechnung trug. Carl Alexander stellte seinem Freund schließlich die sogenannte Hofgärtnerei zur Verfügung. Am westlichen Eingang des Parks an der Ilm, dort, wo die Marienstraße in die Belvederer Allee mündet, liegt das 1798/99 errichtete Gebäude, in dem Liszt den ersten Stock bezog. Dort standen ihm ein Schlafzimmer, ein Speiseraum, ein Dienerzimmer sowie ein großer Musiksalon zur Verfügung. Der Salon wurde durch einen zweiteiligen schweren Vorhang in den ungarischen Nationalfarben Rot, Weiß und Grün gegliedert. Hören wir Liszt selbst: »Überall liegen schöne Teppiche; 4 Kachelöfen aus Berlin, Doppelfenster, Gardinen und Portieren aus wertvollem Stoff, entsprechende Möbel, 3 Pendeluhren aus Bronze, mehrere Bronze-Leuchter mit je 3 Kerzen, 6 oder 8 Carcel-Lampen, zwei Spiegel in goldenen Rahmen, Tafelsilber, Gläser und Porzellan für 6 Personen. Man hat mir erzählt, dass die Großherzogin und die Prinzessinnen sich besonders mit der Auswahl der Teppiche, Gardinen etc. beschäftigt haben. Tatsache ist, dass diese Wohnung von ›wagnerischem‹ Luxus ist, an den man in dieser guten Stadt Weimar kaum gewöhnt war.«4 Dem Herrn Abbé stand sogar eine Haushälterin zur Verfügung, Pauline Apel, die als junges Mädchen bereits Carolyne in der Altenburg gedient hatte und jetzt den Alltag in der Hofgärtnerei organisierte. Sie war die gute Seele des Hauses und für die nächsten 17 Jahre aus Liszts Weimarer Leben nicht mehr wegzudenken.

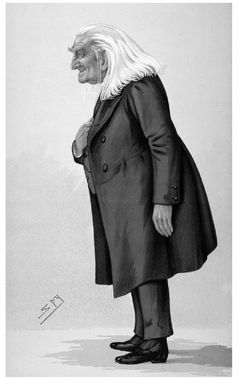

Sonntagsmatinee in der Hofgärtnerei, Gemälde von Hans W. Schmidt, 1882. Hinter Liszt (v.l.) Eugen d’Albert, Alexander Siloti und Alfred Reisenauer, in der ersten Reihe sitzend die Großherzogin Sophie und der Großherzog Carl Alexander, dahinter Adelheid von Schorn (mit weißer Haube) und Olga von Meyendorff, nahe am Fenster (v.l.) Emil Sauer, Bernhard Stavenhagen und Conrad Ansorge.

Carolyne von Sayn-Wittgenstein ließ Liszt gegenüber keine Zweifel daran aufkommen, was sie von dessen regelmäßigen Aufenthalten in Weimar und Budapest hielt – nämlich nichts. Sie hatte für Liszts späte Liebe zu seinem Vaterland nur Spott und Hohn übrig, während Weimar als Stadt ihrer geplatzten Träume für sie ohnehin ein heikler Ort war. Darüber hinaus befürchtete die Fürstin, dass sich der knapp 60-Jährige durch das stetige Pendeln zwischen diesen drei Städten körperlich aufreiben könnte. Die Angst war nicht ganz unberechtigt, bedenkt man, dass die Entfernung zwischen Rom und Budapest auf dem Landweg etwa 1200 Kilometer beträgt und Bahnreisen damals alles andere als komfortable Vergnügungsfahrten darstellten. Carolyne spürte aber auch instinktiv, dass sich ihr Franz während seiner langen Abwesenheiten von Rom ihrem Einfluss und ihrer Überwachung entzog. Wollte sie weiterhin eine gewisse Kontrolle über Liszt ausüben, war sie auf Berichte von Dritten angewiesen.

»Ich vertraue Ihnen Liszt an«,5 schrieb Carolyne Anfang Januar 1869 an Henriette von Schorn. In der 1807 geborenen Schriftstellerin fand sie eine willige Informantin. Die Witwe des Kunstschriftstellers Ludwig von Schorn gehörte zu Weimars gesellschaftlichem Establishment, und Carolyne kannte sie seit den Tagen auf der Altenburg. Im Laufe der Jahre war Henriette ihr eine treue Freundin geworden, auf die sie sich bedingungslos verlassen konnte. Die Schorn fungierte als so etwas wie Carolynes Stellvertreterin in Weimar. Anfänglich waren ihr die Spionagedienste richtiggehend peinlich: »Sagen Sie mir aufrichtig, liebe Frau Fürstin, ob ich Ihnen nicht zu viel über diese Kleinigkeiten schreibe – aber ich beurteile Sie nach mir: daß alles uns interessiert, was im geringsten zum Wohlbefinden derer, die uns teuer sind, beiträgt.«6 Diese Einstellung war ganz nach Carolynes Geschmack, wollte sie doch alles wissen: wie Liszt sich fühlte, wer ihn besuchte, wie lange diese Person blieb, wer sich ohnehin in der Stadt aufhielt und so weiter. Jede Art von Klatsch und Tratsch schien willkommen. Als Henriette von Schorn Mitte Mai 1869 starb, übernahm ihre 28-jährige Tochter Liszts »Betreuung«. Fräulein Adelheid wohnte gegenüber der Hofgärtnerei in der Belvederer Allee 2; von dort hatte sie den perfekten Überblick. Gleichwohl darf man ihr nicht unrecht tun: Adelheid von Schorn war keine »Zwischenträgerin« oder Denunziantin, sondern vielmehr ernsthaft um Liszt besorgt, wovon ihre vielen Briefe, die sie Jahre später veröffentlichte, Zeugnis ablegen. Adelheid wird als »eine überaus eigenartige Persönlichkeit« beschrieben, »aussehend wie die Äbtissin eines russischen Frauenklosters, deren dekoratives, äußerst effektvolles Kostüm sie trug«.7

Zu Franz Liszts neuer Weimarer Entourage gehörte auch Olga von Meyendorff. Die 1837 geborene Baronin entstammte einer alten russischen Adelsfamilie. Sie war die Tochter des Prinzen Michail Gortschakow, ihr Onkel Alexander zählte als Außenminister und Kanzler zur Führungselite Russlands. Mit 20 Jahren heiratete Olga den Diplomaten Felix von Meyendorff. Liszt lernte das Paar bereits im Herbst 1863 in Rom kennen. Da Olga eine schöne junge Frau war und zudem sehr gut Klavier spielte, verbrachte er gerne seine Zeit mit ihr. Als Felix von Meyendorff 1867 die Nachfolge von Apollonius von Maltitz als Geschäftsträger der russischen Botschaft in Weimar antrat, verlor man sich aus den Augen. Drei Jahre später wechselte der Karrierediplomat als russischer Botschafter an den Karlsruher Hof. Dann kam völlig unerwartet das tragische Aus – Anfang Januar 1871 starb von Meyendorff im Alter von nur 37 Jahren und hinterließ seine vier Jahre jüngere Gattin Olga, die nun nicht wusste, wo sie und ihre vier kleinen Söhne bleiben sollten. Olga wandte sich an Liszt: ob es ihm recht wäre, wenn sie sich erneut in Weimar niederlassen würde?

Franz hatte allem Anschein nach nichts dagegen, dass die Baronin seine Nähe suchte. Als sie sich allerdings in ihn verliebte, zierte er sich, was Olga wiederum wenig beeindruckte: »Eines Tages werden Sie sich, wie ich hoffe, nicht weigern, mein Bekenntnis, das ich Ihnen schon am ersten Tage hätte ablegen müssen, voll und ganz zu hören, und es wird Sie sicherlich von dem Druck befreien, der sehr zu Unrecht auf Ihrem viel zu skrupulösem Gewissen lastet.«8

Ob Liszt schwach wurde? Wir wissen es nicht. Gerüchte, dass die beiden zeitweilig ein Liebespaar gewesen seien, waberten bereits damals durch die Salons. Das Verhältnis von Franz und Olga war jedenfalls kompliziert. Liszt schätzte den intellektuellen Austausch mit der schönen Baronin, er bewunderte ihre außergewöhnliche Bildung, und sicherlich war er auch ein Stück weit ihrem exotischen Charme verfallen. Olga polarisierte: »Ihre Gesichtsfarbe ist bleich, ihr Haar dunkel. Sie macht gleichzeitig den Eindruck eisiger Kälte und tropischer Hitze«, erinnerte sich Liszts Schülerin Amy Fay. »Ich werde die stolze Art nie vergessen, in der die Baronin eines Tages, als ich ihr im Park begegnete, ihr Augenglas hervorzog und mich betrachtete. […] Sie wartete, bis ich ganz dicht heran kam, dann nahm sie bedächtig das Glas und besah mich von oben bis unten. Mit einem halb verächtlichen, halb gleichgültigen Blicke ließ sie es wieder fallen, als ob das Examen der Mühe nicht werth wäre.«9

In Weimar war sie hoch umstritten. Man nannte sie nur »die schwarze Katze« – jederzeit konnte sie ihre Krallen ausfahren. Liszts Schülerinnen gerieten fast alle mit Olga von Meyendorff aneinander. »Durchlaucht«, wie sie sich gerne anreden ließ, war fanatisch eifersüchtig und beobachtete die jungen Fräuleins argwöhnisch aus den Augenwinkeln. Da sie ihr Domizil in der Belvederer Allee 1 (direkt neben Adelheid von Schorn in der Nummer 2) aufgeschlagen hatte, konnte auch sie das Leben in der Hofgärtnerei problemlos überwachen. Immer wieder quälte sie Liszt mit Vorwürfen, er würde eine zu große Nähe zu seinen Elevinnen pflegen. Das Mittag- wie das Abendessen musste er in der Regel bei Madame einnehmen. Bat Liszt zu seinen sonntäglichen Matineen in die Hofgärtnerei oder lud er sonst Gäste zu sich ein, war Olga selbstverständlich mit von der Partie.

Die schwarze Katze: Auch die Baronin Olga von Meyendorff soll eine Geliebte von Franz Liszt gewesen sein.

Warum ließ er sich das alles von einer Frau gefallen, die gut seine Tochter hätte sein können? Offensichtlich fühlte sich Liszt von starken, komplizierten und auch neurotischen Frauen geheimnisvoll angezogen. Marie d’Agoult gehörte mit ihrer grenzenlosen Ichbezogenheit ebenso in diese Gruppe wie die exzentrische Fürstin Sayn-Wittgenstein. Nicht wenige Zeitgenossen fühlten sich durch Olga ohnehin an Carolyne erinnert. Nicht äußerlich – dazu waren sie zu verschieden. Aber beider Stärke, Dominanz und auch der psychische Druck, den sie auf Liszt auszuüben vermochten, sind durchaus vergleichbar. Kein Wunder, dass die beiden Damen mit Vorliebe schlecht übereinander sprachen. Während Olga ihre römische Konkurrentin geflissentlich ignorierte, verspottete Carolyne die Baronin als Liszts »russische Muse« und lästerte über das »Meyendorff’sche Leonorenspiel«.10

Majestät hält Hof

Jeden Sonntagvormittag von 11 bis 1 Uhr war Matinée«,11 erinnerte sich Adelheid von Schorn. Die Hofgärtnerei wurde schnell ein gesellschaftlicher und künstlerischer Treffpunkt in Weimar. Liszt lud bekannte und noch unbekannte Künstler ein, mit ihm zu musizieren. Berühmte Musiker wie der Geiger Eduard Reményi, der Pianist Anton Rubinstein oder die Sängerin Pauline Viardot-García, die sich etwa Anfang 1869 nur zufällig in Weimar aufhielten, gehörten ebenso zu Liszts Gästen wie im zunehmenden Maße seine Schülerinnen und Schüler. Großherzog Carl Alexander ließ sich möglichst keine Matinee entgehen, darüber hinaus kamen alte und neue Freunde wie Hofrat Carl Gille, Fräulein von Schorn oder die Baronin von Meyendorff. In Liszts Salon begegneten sich Menschen, die sonst kaum aufeinandergetroffen wären: Künstler und Politiker, Schriftsteller und Forscher, Komponisten und Maler. Hatte Carl Alexander noch Jahre zuvor wegen der »Affaire Wittgenstein« diplomatische Distanz wahren müssen, genoss er nun die Nähe zu seinem geschätzten Freund. Franz Liszts Anwesenheit in Weimar brachte bereits im ersten Jahr neuen mondänen Glanz in das verschlafene Nest. Dazu trug auch seine Lehrtätigkeit bei. Dreimal wöchentlich unterrichtete er bis zu 20 Schülerinnen und Schüler in seinem Salon in der Hofgärtnerei, darunter ab Mai 1873 die knapp 30-jährige Amy Fay aus Chicago. Dank der Briefe, die Amy an ihre Eltern schrieb, können wir uns ein gutes Bild der Weimarer Verhältnisse machen.

»In ganz Weimar ist kein Klavier, weder für Geld noch für gute Worte zu haben«,12 musste Amy kurz nach ihrer Ankunft feststellen. Die Stadt sei voll von jungen Musikern, raunte man ihr zu, die kein anderes Ziel hätten, als Liszt vorzuspielen – und diese Leute hätten alle verfügbaren Klaviere aufgekauft. Selbst in der näheren Umgebung war kein Instrument aufzutreiben, erst im über 100 Kilometer entfernten Leipzig wurde sie fündig. Miss Fay hatte bislang bei Carl Tausig und Theodor Kullak studiert – sie konnte also auf zwei hochbedeutende Lehrer verweisen. Dass der Unterricht bei Liszt in anderen Bahnen verlaufen würde, ahnte sie bereits, als sie ihr Idol zum ersten Mal sah, bei einer Theateraufführung: Der Abbé saß in einer Loge und hielt Hof. Dabei drehte er der Bühne demonstrativ den Rücken zu und plauderte unbekümmert mit einigen Damen.

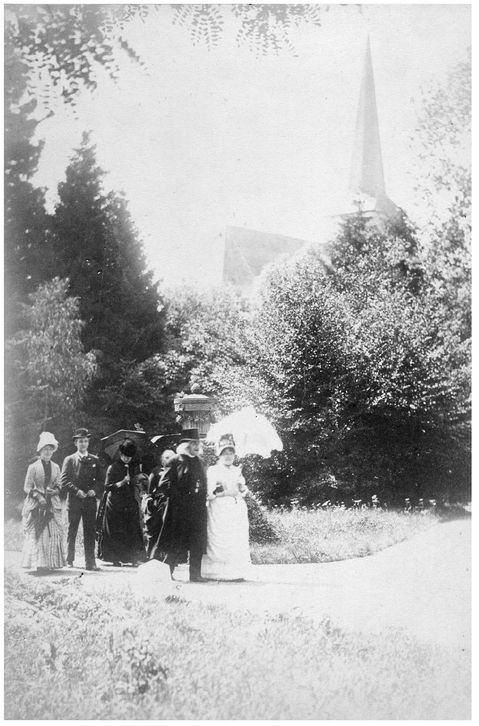

Die Schülerinnen und Schüler versammelten sich in der Regel gegen drei Uhr nachmittags im Salon der Hofgärtnerei, bei schönem Wetter auch schon einmal vor dem Haus. Hatte Liszt seinen Mittagsschlaf beendet, zeigte er sich am Fenster oder ging direkt in den Salon. Dort stand ein unscheinbarer Tisch, auf den man die Noten des

»Majestät sind alles, nur nicht Jugenderzieher« (Hans von Bülow). Liszt-Schüler warten vor der Hofgärtnerei, bis sich der »Meister« am Fenster zeigt, unter anderen Walter Bache (7. v. l.), Alfred Reisenauer (Bildmitte, Hände in den Taschen), Carl Lachmund (rechtes Bein auf der Stufe), Aufnahme 1883.

Musikstücks ablegte, das man gerne mit Liszt studieren wollte. Nach einer kurzen Begrüßung trat er an das Möbel, blätterte durch die Partituren und wählte spontan ein Werk aus. »Wer spielt das?«, fragte er in die Runde – und die entsprechende Person musste vortreten. Die Auswahl geschah willkürlich, und man konnte nie genau wissen, was dem »Meister« gerade zusagte oder eben nicht. Es gab jedoch einige Werke, die Liszt partout nicht hören wollte. Dazu gehörten Carl Tausigs Bearbeitung von Johann Sebastian Bachs Orgeltoccata in d-Moll sowie seine eigene zweite Ungarische Rhapsodie, die er für epidemisch überspielt hielt.

Liszt erteilte keine Einzelstunden, in deren Verlauf Schüler und Lehrer gewissermaßen unter vier Augen ein Werk erarbeiten, sondern er unterrichtete eine Klasse mit vielen Teilnehmern. Das bedeutete natürlich auch, dass bei Weitem nicht jeder Teilnehmer in jeder Stunde spielen konnte. Aus den Tagebuchaufzeichnungen von Liszts Schüler August Göllerich wissen wir, dass meistens zwischen vier und acht Pianisten drankamen. Die Zahl hing von den jeweiligen Stücken, von der Dauer des Unterrichts und nicht zuletzt von Liszts aktueller Laune ab. Die anderen Schüler waren an jenem Tag dann passive Zuhörer. Liszt verfolgte also ein Konzept, das auch heute noch verbreitet ist, das der »Meisterklasse«. Er war davon überzeugt, dass ein Musiker vom bloßen Zuhören profitieren könne und der öffentliche Unterricht ein Klima schaffe, in dem ein jeder zu einer Inspirationsquelle für andere werden konnte, ein für die damalige Zeit überaus moderner Ansatz.

Dass bei Liszt alles anders war, hatte auch Amy Fay schnell verstanden. »Liszt ist indeß nicht im Geringsten wie ein Lehrer«, berichtete sie nach Hause, »und kann auch nicht als solcher angesehen werden. Er ist ein Herrscher, und wenn er sein königliches Scepter ausstreckt, so mögt Ihr Euch hinsetzen und ihm vorspielen. Ihr dürft ihn niemals auffordern, Euch etwas vorzutragen, so heiß Euer Herz auch darnach verlange. Wenn er in der richtigen Stimmung ist, wird er spielen, wenn nicht, müßt Ihr Euch mit wenigen Bemerkungen begnügen.«13 Diese Anekdote unterstreicht einmal mehr, dass Liszt an Pädagogik im herkömmlichen Sinne nicht interessiert schien. Unterrichten war für ihn nahezu ein charismatischer Vorgang: »Das ist die Art, wie Liszt lehrt. Er vergegenwärtigt Euch eine Idee, diese nimmt Besitz von Eurem Geiste und haftet da fest.«14 Dies funktionierte nur bei Studenten, die über eine große Imaginationsgabe verfügten, deren Technik tadellos war und die auf dem Klavier bereits über eigene Ausdrucksfähigkeit verfügten. Bei weniger talentierten Eleven oder gar bei Anfängern scheiterte Liszt kläglich, verlor die Geduld, wurde unleidlich und ungerecht. Amy Fay: »Er ist der liebenswürdigste Mensch, und dennoch kann er schrecklich sein, wenn er will, und er versteht es, die Leute in der kürzesten Zeit vor die Thür zu setzen.«15

Liszt räumte selbst ein, dass er kein Talent besitze, »um Regeln des Vortrags, der Auffassung und des Ausdrucks pädagogisch zu erörtern. Darüber kann ich nur im persönlichen Verkehr einiges mittheilen.«16 Hans von Bülow kannte die Grenzen seines einstigen Lehrers und Schwiegervaters sehr genau. Wahrscheinlich hielt er Liszt für einen schlechten Pädagogen, spottete er doch über die »Weimarer Miß-Schule« und verpasste Liszt das böse Etikett: »Majestät sind alles, nur nicht Jugenderzieher.«17

Die Kosakin

In Liebessachen muß man sich glücklich preisen, wenn sie ein schönes Ende nehmen«,18 erklärte Liszt einmal augenzwinkernd seinem Schüler August Göllerich. Dieses Bonmot könnte gut ein Motto für die nun folgenden Ereignisse abgeben. Allerdings nahm Liszts neueste Liebelei kein schönes Ende – ganz im Gegenteil. Es ging um eine Kosakengräfin, die keine war, um Drogenexzesse und Revolver in Handtaschen, um verletzte Gefühle und enttäuschte Liebe, um ein Attentat auf Liszt, das vereitelt werden konnte, und nicht zuletzt um vermeintliche Enthüllungsbücher. Aber der Reihe nach.

Mitte 1869 nahm Liszt in Rom eine neue Pianistin in seinen Schülerkreis auf. Die junge Frau nannte sich Olga Janina, gelegentlich auch durch das Adelsprädikat »von« ergänzt. Sie stamme aus dem Kosakenland, behauptete sie, überdies sei sie eine echte Gräfin. Doch war Madame Olga von Janina weder eine Kosakin noch eine Comtesse. Selbst ihr Name war Fiktion – in Wirklichkeit hieß sie Olga Zielińska und war am 17. Mai 1845 im galizischen Lemberg als Tochter wohlhabender Eltern geboren worden. Ihr Vater Ludwik Zieliński besaß im etwa 80 Kilometer entfernten Lubyczy eine Keramikfabrik, zwei Mühlen sowie eine Schnapsbrennerei. Mit 18 Jahren heiratete Olga ihren ersten Mann Karol Janina Piasecki, mit dem sie eine Tochter Hélène hatte. Die Beziehung war allem Anschein nach vom ersten Tage an unglücklich, sodass sich die Eheleute bald trennten. Von ihrem Gatten übernahm sie nun dessen zweiten Namen und nannte sich fortan Olga Janina. Die Legende war geboren.

Die Liszt-Schülerin Olga Janina: »Sie ist eine kleine, geistreiche, närrische Person und liszttoll« (Ferdinand Gregorovius).

Olga verfügte – nach allem, was wir wissen – über großes musikalisches Talent. Ihren ersten Klavierunterricht erhielt sie von ihrer Mutter, ab 1853 ging sie in Lubyczy bei Wilhelm Blodek, einem Schüler des berühmten Alexander Dreyschock, in die Lehre. 1865 zog sie für eineinhalb Jahre nach Paris, um ihr Klavierspiel bei Henri Herz zu perfektionieren, kehrte aber wieder in ihre Heimat zurück. Es vergingen zwei weitere Jahre, bis Olga im April 1869 in Wien ihr Erweckungserlebnis hatte: Sie hörte Franz Liszt. Dieses Konzert bedeutete für sie so etwas wie eine Offenbarung. Sie schrieb ihrem Idol einen Brief und bat ihn, sie als Schülerin anzunehmen. Hätte Liszt geahnt, in welche Schwierigkeiten dieses Fräulein ihn bringen würde, hätte er sie wohl kaum nach Rom eingeladen.

Olga Janina war schnell das Gesprächsthema in Franz Liszts Entourage. Die junge Frau fiel schon äußerlich auf, kleidete sie sich doch wie ein Mann. Keine schicken französischen Toiletten, keine geschmackvollen Blusen und Röcke, keine dezenten Hüte – Olga bevorzugte Hosen und Jacken. Der Bildhauer Josef von Kopf erinnerte sich: »Klein, lebendig in ihrer Rede, in ihrem Gange rasch, leidenschaftlich, heftig, aufgeregt – war sie eine große Klavierspielerin. Mit ihrem breiten Munde, aufgestülpter Nase, kurzen, nach Männerart geschnittenen Haaren machte sie einen unschönen Eindruck. « Ob er die Geschichte von Olgas blaublütiger Abstammung glaubte? Er winkte ab – »aber die Polinnen sollen im Auslande ja alle Gräfinnen sein!«.19 Olga rauchte – und zwar Zigarren! Zum Unterricht erschien sie gelegentlich mit einem Revolver, was die anderen Schülerinnen und Schüler in Angst und Schrecken versetzte. Als ein weiteres Accessoire trug die selbst ernannte Kosakin einen Dolch, dessen Spitze angeblich vergiftet gewesen sein soll. Keine Frage: Dieser Person kam man besser nicht in die Quere. Olga war exzentrisch und hysterisch überspannt, den Rest erledigten die Drogen, insbesondere das damals in der High Society populäre Opium. In ihrer Tasche führte sie ein Etui mit verschiedenen rauschbringenden Mittelchen und Giften bei sich. Auch Ferdinand Gregorovius lernte Olga in jener Zeit kennen, »welche ihre Kinder verlassen hat aus Fanatismus für Liszt, und dessen Schülerin geworden ist. Sie ist eine kleine, geistreiche, närrische Person und liszttoll.«20

Olga Janina war von Liszt besessen. Sie liebte und verehrte ihn, doch ihr Liebeswahn hatte etwas Zerstörerisches. Josef von Kopf: »Auf den Maëstro war sie fürchterlich eifersüchtig, und alle ihre Konkurrentinnen ohne Ausnahme, und deren gab es Dutzende, haßte sie grimmig.«21 Sie folgte ihrem Geliebten auf Schritt und Tritt – heute würde man wohl von Stalking sprechen.

Wie konnte es so weit kommen? Warum ließ Liszt sich überhaupt mit dieser Person ein? Und warum zog er nicht früher die Reißleine? Hier sind wir auf Vermutungen angewiesen. Zunächst: Olga besaß großes pianistisches Talent, und Liszt erkannte instinktiv das künstlerische Potenzial, das in dieser außerordentlichen Frau steckte. »Sie spielte wie vom Teufel besessen«, erinnerte sich Nadine Helbig. »Ich werde nie vergessen, wie sie in der ersten Stunde den Mephisto-Walzer spielte.«22 Darüber hinaus empfand er – der Abbé – so etwas wie christliches Mitleid. Er kannte Olgas neurotische Persönlichkeit, wusste von ihrer Drogensucht und hatte gehört, dass sie bereits einen Selbstmordversuch unternommen hatte. Wäre es nicht wahrhaft unchristlich, mag er sich gefragt haben, einer Hilfesuchenden die Tür zu weisen?

Auch wird Olga ihm als Frau gefallen haben. Sie war überaus gebildet, schlagfertig und klug, was ihn immer sehr anzog. Darüber hinaus stammte sie wie Carolyne von Sayn-Wittgenstein aus der heutigen Ukraine. Beide Frauen waren fanatisch in ihrer Liebe, unabhängig in ihrem Denken, unkonventionell in ihrem Auftreten. Die Fürstin und die erschwindelte Gräfin – sie liebten bizarre Verhaltensweisen (man denke nur an die Passion für das Zigarrenrauchen), und beide umgaben sich mit einer Aura der Exotik. Vielleicht erinnerte ihn Olga an Carolyne – an jene Frau, die er einst geliebt hatte. Gut möglich.

Liszt protegierte seine neue Studentin, wo er nur konnte. Ende Mai 1870 begleitete Olga ihren Lehrer nach Weimar, wo er an einem Festival aus Anlass des 100. Geburtstages Ludwig van Beethovens teilnahm. Bei dieser Gelegenheit erklang Liszts Festkantate Zur Säkularfeier Beethovens für Soli, Chor und Orchester. Olga war auch mit von der Partie, als Liszt sich im Sommer zeitweise in Ungarn niederließ. Zum Hintergrund: Am 19. Juli 1870 brach der Deutsch-Französische Krieg aus. Frankreichs Armee war hoffnungslos unterlegen und erlebte am 1. September 1870 bei Sedan in den Ardennen ein militärisches Fiasko. Von nun an ging alles sehr schnell: Kaiser Napoleon III. geriet in Gefangenschaft, die Französische Republik wurde proklamiert, Metz kapitulierte im Oktober, das seit September belagerte Paris gab Ende Januar 1871 auf. Da Liszts Sympathien aufseiten der Franzosen lagen – die Verwandtschaft mit Émile Ollivier, der in der französischen Politik eine bedeutsame Rolle spielte, wird ein wichtiger Faktor gewesen sein –, wollte er während des Krieges nicht in Deutschland sein. In dieser Situation nahm er die Einladung seines Freundes Antal Augusz nach Ungarn an. Der Baron wohnte in Szekszárd, einer Kleinstadt etwa 150 Kilometer südlich von Budapest. Dort blieb Liszt knapp neun Monate; von den Kindertagen abgesehen, war das der längste Aufenthalt in seinem Vaterland.

Liszt erhielt in diesem Herbst 1870 häufig Besuch. Der Geiger Eduard Reményi schaute in Szekszárd ebenso vorbei wie Liszts Schülerin Sophie Menter und die Komponisten François Servais, Ödön von Mihalovich und Mihály Mosonyi. Auch Olga Janina gehörte zu den Gästen. Am 25. September wirkte sie in einem Wohltätigkeitskonzert zugunsten des örtlichen Frauenvereins mit, und Mitte Oktober gab sie in einem Szekszárder Hotel sogar ein Galadiner für ihren »Meister«. Am 22. Oktober feierte Liszt seinen 59. Geburtstag, das gesamte Städtchen war an diesem Samstag auf den Beinen. Antal Augusz’ Villa wurde illuminiert, und Liszt trat wie ein König an das geöffnete Fenster. Als die auf den Straßen wartende Menschenmenge den Abbé erblickte, brandete Jubel auf: »Lang lebe Franz Liszt!« Es folgten ein Festkonzert, in dem Olga eine Lohengrin-Bearbeitung zum Besten gab, sowie ein Bankett für 130 Personen. Ende Dezember finden wir Olga an Liszts Seite in Pest. Doch danach verlieren sich ihre Spuren wieder.

Etwa zur Jahreswende 1870/71 scheint Olgas Leben eine entscheidende Wende genommen zu haben. Durch den Tod ihres Vaters geriet sie in Geldnöte. Da die familiären Zahlungen ausblieben, konnte sie sich den kostspieligen Lebenswandel, das Reisen und wohl auch die Drogen irgendwann nicht mehr leisten. In einem Akt der Verzweiflung versuchte sie im Frühjahr 1871 im Baden-Badener Spielkasino ihr Glück – ohne Erfolg. Anschließend gab sie Konzerte in Warschau und Russland. Etwa aus dieser Zeit stammt der einzige erhalten gebliebene Brief Liszts an Olga. Am 17. Mai 1871, ihrem 26. Geburtstag, schrieb er an »Madame Olga Janina (née Comtesse Zielinska)« in Warschau:

»Haben Sie, an diesem 17. Mai, die verliebte Umarmung meiner Seele gespürt? Sie ist traurig bis in den Tod, und mein Frieden wird nur aus der bittersten Bitterkeit entstehen – (Ecce in pace amaritudo mea amarissima!).

Was schwatzen Sie da von einem ›Almosen der Wut, des Hasses‹? – Ich habe hier bei mir die beiden roten Hefte mit dem goldenen Stern, die Sie mir in die Villa d’Este gebracht haben. Darin steht ganz anderes. Leugnen Sie das nicht, sondern folgen Sie diesem Stern, der Ihnen in meinem Herzen leuchtet.

Sie tun gut daran, ihr außergewöhnliches und bewundernswertes musikalisches Talent zu ›nutzen‹, oder vielmehr, es zu entfalten. Aber um diese Entfaltung nicht zu verderben, müssen Sie Ihre exzentrischen und wechselhaften Launen in den Griff bekommen, die in guter Gesellschaft inakzeptabel sind und meinen Wünschen ebenso widersprechen wie der Würde Ihres Charakters.

Durch Ihre Energie und Ihren Sklaveneifer werden Sie in der Kunst viel erreichen. Ist es möglich, dass Sie darauf verzichten wollen, trotz des Aufschreis Ihres Gewissens, und dass Sie sich von den schändlichen Vergnügungen des Radaus, den ›Erniedrigungen‹, mit ihrem Apothekerkram, Revolvern und anderem widerlichen Unsinn in die Tiefe reißen lassen? Dazu sage ich Nein und nochmals Nein! Lassen Sie mich Ihre Hand drücken und küssen. Ich warte auf Nachricht von Ihnen aus Russland.«23

Ein merkwürdiger Geburtstagsgruß, der zwischen zärtlicher Liebesbekundung und Strafpredigt changierte. Liszt redete ihr energisch ins Gewissen, erwähnte Olgas Launenhaftigkeit ebenso wie ihre Drogensucht, die er freundlich mit »Apothekerkram« umschrieb. Doch das Geburtstagskind brauchte keine warmen Worte, es brauchte offensichtlich Bares. Hatte sie ihn um Geld (»Almosen der Wut, des Hasses«) angebettelt, das er ihr nun versagte?

Im Juli brach Olga in Richtung New York auf. Was dann geschah, lässt sich nicht mehr vollständig ermitteln. Da Liszt alle Briefe von ihr augenscheinlich sorgfältig vernichtet hat und der Verbleib von Madame Janinas Nachlass nicht bekannt ist, sind wir auf Vermutungen und mündliche Überlieferungen angewiesen. Angeblich soll Liszt sie dazu ermuntert haben, in der Neuen Welt Konzerte zu geben und so das schnelle Geld zu machen. Ein Fragezeichen scheint angebracht: Liszt neigte nicht zu übereilten Empfehlungen, die gewissermaßen auf eine Flucht hinausliefen. Darüber hinaus war er selbst nie in den Vereinigten Staaten gewesen, kannte den dortigen Musikbetrieb also gar nicht aus eigener Anschauung. Und nicht zuletzt neigte sich die New Yorker Konzertsaison bei Olgas Ankunft schon wieder dem Ende zu, sodass es für sie kaum etwas zu verdienen gab. Alles in allem hätte man ihr diesen Trip guten Gewissens nicht empfehlen können. Wenn Liszt ihr dennoch zugeraten haben sollte – wollte er sie vielleicht auf einfache Art und Weise loswerden? Hatte er etwa gehofft, dass Olga in den USA auf andere Gedanken kommen und ihn vergessen würde? Diese Vorstellung wäre sehr naiv gewesen.

Olgas Amerikatour entwickelte sich, was unter solchen Umständen nicht weiter verwundert, zu einem Fiasko. Hören wir sie selbst: »Ich hatte an X… [Liszt] geschrieben und nun wartete ich Tag für Tag auf seine Antwort. Die Antwort kam. Es gibt eine Art von Liebe, die der feigen Anhänglichkeit eines Hundes an einen willenlosen Herrn ähnelt. Der Brief war erbarmungslos. Dieses Meisterwerk der Kälte und der berechnenden Grausamkeit legte ich auf mein Herz; ich las es zwanzig Mal, wie einen Trost. Ich gebot meiner Empörung Einhalt, wenn mir, während kurzer Augenblicke, die rechte Beurteilung der Dinge klar wurde. Ich schrieb meinem Herrn einen demütigen, sanften Brief; ich flehte ihn an, einige liebevolle Worte an mich zu richten, die mein Trost und meine Kraft sein sollten. Was hatte ich ihm denn getan, als ihn zu lieben, ihn zu bewundern, ihn zu verteidigen! Was wollte ich tun, so weit entfernt von ihm durch eine übermenschliche Überwindung meiner Leidenschaft, als sein Werk zu verbreiten!«

Ein weiterer Monat verging. »Was ich gelitten habe, während ich auf November und auf die Antwort auf meinen zweiten Brief wartete, lässt sich nicht beschreiben. Dieses Leid trübte jede Klarheit meines Geistes. Es gab Augenblicke, in denen ich, vom Schmerz besiegt, nach Gott schrie. X… antwortete nicht.« Schließlich verlor Olga die Nerven. »Am 1. Oktober schrieb ich abermals. Ich bat ihn inständig, mir das Almosen einiger zärtlicher Worte zu senden, auch wenn diese Worte nur eine Lüge seien. Am 12. November schließlich erreichten mich diese Zeilen: ›Die Heftigkeit Ihrer Gefühle stört meine Ruhe, die eine der Grundlagen meiner Existenz ist. Sie müssen es daher ertragen, dass ich davon absehen werde, Ihre merkwürdigen Hirngespinste zu empfangen, bis Sie begriffen haben, dass Glück ohne die Einhaltung der göttlichen Gesetze nicht möglich ist. Sie müssen auch mit Ihrem Schicksal ins Reine kommen, das übrigens lediglich das Ergebnis Ihrer großen Unbesonnenheit ist.‹«24

Das klingt in Wortwahl und Tonfall nach einem »echten Liszt«; es ist daher gut möglich, dass sie diese Zeilen wörtlich zitiert hat. Olga schäumte vor Wut, gegenüber Dritten sprach sie sogar wüste Drohungen gegen ihn aus. Als Liszts New Yorker Verleger Julius Schuberth davon erfuhr, warnte er seinen Komponisten – er möge sich vor Olga in Acht nehmen, diese Frau sei krankhaft hysterisch, mit ihr sei nicht zu spaßen. Olga war von der Vorstellung besessen, sich für jenes »Meisterwerk der Kälte und der berechnenden Grausamkeit« rächen zu müssen. Sie kabelte nun an Liszt: »Breche diese Woche auf, um Ihnen Ihren Brief heimzuzahlen.«

Liszt war schockiert – doch was konnte er unternehmen? Er hätte die Polizei informieren können, allerdings war ja gar nicht klar, wo Olga ihm auflauern würde – in Rom, Weimar oder Pest. Der Abbé entschied sich, die Nerven zu behalten. Tage und Wochen vergingen – vielleicht hatte Liszt die Angelegenheit schon wieder vergessen. Am Samstag, dem 25. November 1871, überschlugen sich jedoch die Ereignisse: Olga Janina stürmte in Liszts Pester Wohnung. Sie hatte eine Pistole bei sich, mit der sie in höchster Erregung herumfuchtelte, sowie einige Phiolen mit Gift. Liszt: »Es scheint, dass Madame Janina ihren Freunden und Bekannten ganz offen ihren Entschluss mitgeteilt hatte, dass sie nach Pesth kommen wolle, um mich und sich selbst umzubringen. Tatsächlich betrat sie mein Zimmer, ausgestattet mit einem Revolver und mehreren Fläschchen Gift – Accessoires, die sie mir bereits zweimal im vergangenen Winter vorgeführt hatte.« Olga war außer sich und drohte, dass sie Liszt töten und anschließend Selbstmord begehen wolle. Plötzlich erschienen auch Ödön von Mihalovich und Antal Augusz, die Liszt vorsichtshalber informiert hatte. Doch Liszt bat seine Freunde, wieder zu gehen; er werde mit ihr schon alleine fertig.

Nachdem Mihalovich und Augusz das Appartement verlassen hatten, verbrachten Liszt und Olga offensichtlich mehrere Stunden alleine miteinander. Er machte einige Monate später gegenüber der Fürstin vage Andeutungen. »Ich sagte ganz ruhig zu ihr: ›Das, was Sie zu tun gedenken, ist schlecht, Madame. Ich bitte Sie, es zu unterlassen – aber ich kann Sie natürlich nicht daran hindern.‹«25 Die Situation schien endgültig zu eskalieren, als Olga eines ihrer mitgebrachten Giftfläschchen öffnete und den Inhalt herunterschluckte. Sie ließ sich nun zu Boden fallen und verfiel in Krämpfe und Zuckungen. Diese Szene war aber nur gespielt, und Liszt gelang es, seine Schülerin zu beruhigen. In den frühen Morgenstunden des nächsten Tages brachte er sie in ihr Hotel. Ein vorsichtshalber benachrichtigter Arzt stellte fest, dass das vermeintliche Gift harmlos war. Mihalovich und Augusz forderten Olga jetzt ultimativ auf, Pest zu verlassen, andernfalls würden sie rechtliche Schritte gegen sie einleiten; am 27. November reiste Olga in Richtung Paris ab.

Warum hatte Liszt die Polizei nicht zu Hilfe gerufen? Warum hatte er sich auch jetzt noch gegenüber Olga so auffallend nachsichtig verhalten? Der Fürstin erklärte er: »Ich erhob ganz entschieden Einspruch gegen ein Eingreifen der Polizei, was im Übrigen vollkommen zwecklos gewesen wäre, da Madame Janina durchaus in der Lage wäre, einen Revolverschuss abzufeuern, bevor man die Zeit gehabt hätte, sie zu fesseln.«26 Liszts Sorge war sicherlich berechtigt, für seine Zurückhaltung gab es aber noch einen weiteren Grund: Er fürchtete das Bekanntwerden der »Affaire Janina«. Olgas Verhaftung hätte polizeiliche Ermittlungen nach sich gezogen, die kaum unbemerkt geblieben wären. Ihm war diese leidige Sache so peinlich, dass er darüber am liebsten geschwiegen hätte. Bereits wenige Tage nach dem Beinahe-Attentat schrieb er an Carolyne: »Ich bitte Sie dringend, darüber nicht zu sprechen – auch nicht mir gegenüber –, da ich diese Episode, die Dank meines Schutzengels nicht in einer Katastrophe oder in einem öffentlichen Skandal endete, so schnell wie möglich vergessen möchte.«27 Gegenüber der Baronin von Meyendorff erwähnte Liszt nur ausweichend ein »Schreckgespenst«, das plötzlich aufgetaucht sei – »ersparen Sie mir den Schmerz eines detaillierteren Berichts«.28 Das Publikwerden konnte zwar vorerst vermieden werden, die Angelegenheit war damit aber noch lange nicht ausgestanden. Das Schlimmste stand Liszt noch bevor.

Rache ist süß

Olga Janina ließ sich in Paris nieder, konzertierte gelegentlich, hielt im Frühjahr 1873 sogar Vorträge über Liszts Musik – und bereitete im Stillen ihre Rache vor. Das erste Produkt ihres Hasses erschien im folgenden Jahr in Form eines Buches: Souvenirs d’une cosaque. In den folgenden zwei Jahren brachte sie drei weitere Veröffentlichungen heraus: Souvenirs d’un pianiste, die als fiktive Entgegnung Liszts gedacht waren, sowie Les amours d’une cosaque par un ami de l’Abbé ›X‹ und Le roman du pianiste et de la cosaque. Alle vier Werke stammen aus Olgas Feder, auch wenn man ihren Namen vergeblich auf den Buchdeckeln sucht. Als Autor der »Erinnerungen einer Kosakin« trat ein gewisser Robert Franz in Erscheinung, was einen besonders perfiden Seitenhieb darstellte: Der 1815 geborene Komponist Robert Franz gehörte zu Liszts loyalen Freunden und sah sich nun als Verfasser einer Schmähschrift diffamiert. Die »Erinnerungen eines Pianisten« kamen anonym in die Buchläden, schließlich sollte der Eindruck erweckt werden, dass Liszt selbst dieses Buch als Antwort auf Franz geschrieben habe. Für die beiden letzten Schmöker benutzte Olga das Pseudonym Sylvia Zorelli.

Auf insgesamt 1050 Druckseiten erzählt die Kosakin ihre angebliche Lebensgeschichte. Liszt erscheint als »Pianist« oder eben als ominöser »Abbé ›X‹«, was freilich eine bewusst unzureichende Verschleierung darstellte. Mit anderen Worten: Man sollte ihn leicht erkennen können. Der autobiographische Wert dieser Bücher ist schwer zu beurteilen. Vieles wiederholt sich, nicht selten verheddert sie sich in Widersprüche und beschreibt frei erfundene Begebenheiten. Olgas Fantasie ging mit ihr durch, wenn sie etwa behauptet, dass sie auf einem Familienschloss aufgewachsen sei und als junges Mädchen Wölfe mit bloßen Händen gejagt habe. An anderer Stelle liest man, dass sie in Kiew studiert und zu dieser Zeit einen Tiger als Haustier gehalten habe. Sie sei mit der Wildkatze an einer Leine regelmäßig durch das Konservatorium gegangen, und einmal habe die Bestie den Direktor sogar gebissen.29 Das war offenkundiger Nonsens, und Olgas Machwerke wären als Wichtigtuerei einer gestörten Persönlichkeit schnell in Vergessenheit geraten, wenn nicht Franz Liszt darin eine Hauptrolle gespielt hätte, und das machte sie zu Bestsellern. Alleine die Souvenirs d’une cosaque erschienen in 13 Auflagen.

Olga Janina veröffentlichte vier vermeintliche Enthüllungsbücher über ihre Zeit mit Franz Liszt. Bei den Souvenirs d’un pianiste erweckte sie den Eindruck, als stammten diese von Liszt selbst.

Was lernen wir aus Olgas Memoiren über ihre Beziehung zu Franz Liszt? Auch hier ist deren Aussagekraft in der Regel beschränkt, da viele von Olga beschriebene Begebenheiten – wenn sie denn überhaupt stattgefunden haben – nur zwei Zeugen hatten: Franz Liszt und Olga Janina. Das meiste lässt sich nicht mehr aufklären, da sich Liszt dazu nicht im Detail geäußert hat. Die Autorin ging jedenfalls außergewöhnlich geschickt vor, erwischte sie Liszt doch genau dort, wo er am verwundbarsten war: bei seiner Eitelkeit. Sie beschreibt ihn als selbstverliebten Gockel, als hochmütigen und verlogenen Heuchler, der den Menschen nie sein wahres Gesicht zeige. Seine Religiosität sei nur pfäffisches Getue, in Wirklichkeit sei er ein alter Schwerenöter. »Karfreitag und Karsamstag verbrachte er den ganzen Nachmittag in der Kirche«, so Olga. »Vor dem Grab Christi liegend, vergoss er zahllose Tränen und schlug sich gegen die Brust. Die ganze Stadt weinte zur Erbauung mit.« Nach der frommen Übung habe er Olga aber in ihrem Zimmer besucht. Die Tür fiel ins Schloss, und die spirituelle Erbauung war passé: »Er trug den Kopf erhoben und stolz. Seine Augen glühten voller Leidenschaft. Er umarmte und küsste mich; niemals zuvor hat ein Christ die Auferstehung seines Retters inniger gefeiert. ›Siehst du, mein Liebling‹, sagte er mir, ›es gibt nichts Besseres, als mit seinem Gewissen ins Reine zu kommen.‹ Mir wurde klar, dass seine Anfälle von Buße ihn immer wieder überkommen würden. […] In meinen Augen machte ihn das klein, aber ich liebte ihn so sehr, dass sich all die Verachtung, all der Hass, all die Empörung, die früher mein Herz angesichts solch maßloser Scheinheiligkeit erfüllt hatten, sich nun in eine bittere Traurigkeit auflösten. Dieser Mann glaubte vielleicht daran, dass ihm seine erbarmungswürdige Hinterlist im Himmel nützlich sein könne.«30

Olga hat Liszt nachweislich auch in der Villa d’Este in Tivoli besucht, was ein besonders pikantes Detail darstellt, schließlich handelte es sich bei der Villa um die Sommerresidenz des Kardinals Hohenlohe. Doch Liszt habe sich um seinen frommen Gastgeber nicht weiter gekümmert. »Ich kann dir nicht länger widerstehen!«, habe der Abbé einmal gehaucht und Olga an sich gezogen. Anschließend hätten sie – so La Cosaque – miteinander geschlafen.31

Olga Janina wollte Liszts Glaubwürdigkeit und seine moralische Integrität nicht nur erschüttern, sie wollte den Menschen Franz Liszt der Lächerlichkeit preisgeben, sie wollte ihn seiner Ehre berauben. Das alles lief – drastisch formuliert – auf eine öffentliche Hinrichtung hinaus. Dabei war es von untergeordneter Bedeutung, ob sich

etwa die Szenen in der Weimarer Kirche, in Olgas Zimmer oder in Tivoli tatsächlich so zugetragen haben oder ob das Ganze nicht nur ein Produkt ihrer exaltierten Fantasie war. Als viel wirkungsvoller erwies sich, dass Olga Bilder heraufbeschwor, die ohnehin nicht wenige Zeitgenossen von Liszt hatten. Sie appellierte effektvoll an gängige Vorurteile: dass der Abbé nicht von den Damen lassen könne, dass es mit seiner Religiosität nicht so weit her sei, dass man Liszt einen eitlen Schauspieler nennen müsse und so weiter.

Erschwerend kam noch hinzu, dass der Skandal rund um Madame Olga nicht die einzige anrüchige Geschichte war, die man mit dem alten Liszt in Verbindung brachte. Anton Bruckner erzählte seinem und Liszts Schüler August Stradal folgende pikante Begebenheit: »Ich traf Liszt am Michaeler Platz, der mich einlud, ihn zum Bösendorfer zu begleiten. Kaum waren wir ein paar Schritte in der Herrengasse gegangen, da stürzt eine Frau auf Liszt zu und ruft sehr laut: ›Liebster Franz, wann willst du mich endlich heiraten.‹ Liszt war ganz aufgeregt, packte mich am Arm und sagte: ›Bruckner, kommen Sie geschwind, es ist eine arme Wahnsinnige.‹«32 Jene Dame hieß Hortense Voigt und war in Wien keine Unbekannte. Sie schrieb ihrem Idol Briefe, die mit »Mein Heissgeliebter Bräutigam, mein Süsser, herziger Franz!« begannen.33 Die Frau war offensichtlich gestört, und dennoch schien Bruckner ihr irgendwie Glauben zu schenken. »Oh jegerl«, grantelte er gegenüber Stradal, »sein Meister muss aber aner g’wes’n sein, a Don Juanerl!«34 Anekdoten wie diese fanden vielerorts einen guten Nährboden, und das alte lateinische Sprichwort »Semper aliquid haeret« – Es bleibt immer etwas hängen – erwies einmal mehr seine Richtigkeit.

Doch zurück zu La Janina. War das alles schon schlimm genug, verschickte Olga ihre Pamphlete auch noch eigenhändig an enge Freunde ihres einstigen »Meisters« – Rache ist süß. Dass auch Großherzog Carl Alexander ein Exemplar erhielt, dürfte den Abbé besonders geschmerzt haben. Liszt ließ sich nichts anmerken, mehr noch, er weigerte sich zunächst, die Bücher überhaupt zur Kenntnis zu nehmen. Erst als er immer mehr Zuschriften von Bekannten erhielt, was er denn zu beabsichtigen gedenke, reagierte er. Zwei Stellungnahmen sind überliefert: eine entstand, bevor er die Souvenirs d’une cosaque gelesen hatte, die andere datiert aus der Zeit danach.

»Ich habe die fraglichen Souvenirs noch nicht gelesen. Aber nach allem, was mir darüber zu Ohren gekommen ist, gefällt sich die Autorin darin, mich als möglichst lächerlich und verabscheuungswürdig darzustellen. Es steht ihr und ihren Freunden frei, nach eigenem Gut- oder vielleicht besser gesagt ›Schlechtdünken‹ zu handeln; ich kann dem nur mit taktvollem Schweigen begegnen und werde mich nicht da hinein verwickeln lassen, sondern anderen die Aufgabe überlassen, sich in Erniedrigungen zu ergehen. Dass sich die Kosakin selbst darin übertrifft, mich zu verunglimpfen, und die gelehrte Nélida mich mit Beschimpfungen überhäuft, kann ich gelassen betrachten; beide haben früher in begeisterten Briefen davon geschwärmt, wie edel mein Charakter und wie aufrichtig meine Gefühle seien. Darin möchte ich ihnen keinesfalls widersprechen und werde sie auch weiterhin für ihre bemerkenswerten, herausragenden künstlerischen und schriftstellerischen Fähigkeiten sowie ihren Erfindergeist schätzen, obwohl ich es sehr bedauere, dass sie diese Begabungen dazu verwenden, so massiv meine arme Person anzugreifen. Dieser letzte Band wird mir, so hoffe ich, eine endgültige Warnung sein, mich nicht mehr so unbedacht auf unechte Schwärmereien von Pseudokünstlern und die Glut unerwünschter Leidenschaft einzulassen …«

Liszts zweite Stellungnahme ist für seine Verhältnisse außergewöhnlich scharf, was psychologisch verständlich ist: Auch er will sich jetzt rächen, indem er Olga als verlogene, bösartige und geldgierige Schlange, als kranke Kurtisane, letztlich als Prostituierte darstellt:

»Die Kosakin, anrüchig wie die zwielichtige Nélida, ist nächtelang um mein Haus in Rom herumgestrichen. Mein schwerer Fehler bestand darin, dass ich mich schließlich von ihrer exzentrischen Heldenhaftigkeit, die sie mir vorgespielt hat, und ihrem Kauderwelsch, dem es nicht an Witz und einer fast verblüffenden Wortgewandtheit mangelte, habe täuschen lassen; sie verfügt zudem über eine erstaunliche Arbeitsenergie und ist als Pianistin außergewöhnlich begabt. Gewiss hätte ich sie bei ihrer ersten Liebeserklärung hinausweisen müssen und nicht der törichten Versuchung erliegen dürfen, mir einzubilden, dass ich für sie auf irgendeine Weise für irgendetwas gut sein könnte. – Diese kleinen Schlangen lieben es, in Reichtum zu leben und diesen ebenso wie ihre Schande zur Schau zu stellen …«35

Carolyne von Sayn-Wittgenstein gab sich mit Olgas Stigmatisierung nicht zufrieden. Bevor Liszt die Souvenirs d’une cosaque zur Hand nahm, schrieb sie ihm: »Ich bete zu Gott, dass Ihnen die Lektüre so viel Schmerzen bereiten wird wie mir.«36 Das war eindeutig. Überhaupt hatte Madame la Princesse ihre eigenen Vorstellungen von den Ursachen des Skandals. »Sie hat die feste Ansicht (und begründet sie psychologisch)«, erinnerte sich Lina Ramann, »daß ohne Cosima’s Verrat an Bülow weder die Kosackin-Affaire noch das Meyendorff’sche Leonorenspiel sich würde entwickelt haben. Seit seiner [Liszts] damaligen Verzweiflung sei bei ihm eine Wandlung vor sich gegangen – als Komponisten habe sie ihn gelähmt.«37

Carolynes harsche Reaktion gegenüber Franz’ Tochter war ungerecht. Man konnte Cosima nun wirklich nicht die Schuld für das Verhalten ihres Vaters in die Schuhe schieben. In einem langen Brief an Liszts »oncle-cousin« Eduard wurde die Fürstin deutlicher. Halb in Französisch, halb in ihrem holprigen Deutsch versuchte sie, Liszts Verhältnis zum anderen Geschlecht auf den Punkt zu bringen. »Er hat zehn Jahre hintereinander enthaltsam gelebt. Sowohl in Weimar – als auch in Rom. Nur ist er schwach, und wenn eine Frau sich seiner bemächtigen will, kann er ihr nicht widerstehen.« Als Erste habe die Sängerin Emilie (»Mici«) Merian-Genast Liszt den Kopf verdreht und ihn »aus einem fast weisen, intellektuellen Leben gerissen, das ihm zur Gewohnheit geworden war – und zehn Jahre später hat die Janina dasselbe getan! – Als danach die Meyend[orff ] auftauchte, fand sie alle Gewissensschranken gefallen. Man kann sie wieder aufrichten.«

Bei der Wiederherstellung von Liszts Moral sei Carolyne alleine überfordert: »Er muss ein innerliches Prozess der Reue durchmachen. Ich kann ihm nich[t] zu den helfen, wo ich die beleidigte bin.« Vielmehr sei Eduard der Richtige, Liszt auf den Pfad der Tugendhaftigkeit zurückzuführen. Hinweise auf den Katechismus würden bei Liszt aber nicht greifen: »Er beichtet gewissenhaft. Aber für die Sünden, die de facto nicht zahlreich sind, erhält er leicht die Absolution. « Eduard sollte eher an Liszts Würde als Ehrenmann appellieren. »Das ist es, was ihn empfindlich trifft. Sagen Sie ihm, die Welt wisse sehr wohl, dass Janinas Pamphlet voller Unwahrheiten ist; aber man sagt, dass nur Nebensächlichkeiten falsch sind.« Es sei ihr – Carolyne – gegenüber undankbar und niederträchtig, dass Liszt in aller Öffentlichkeit seine Affären zur Schau trage. »Sagen Sie ihm, dass die Welt, die einem verheirateten Mann alle Untreue nachsieht, derartige Vergehen nicht entschuldigt.« Und weiter: »Sagen Sie ihm, dass die Welt alle seine heimliche Untreue vergeben hätte – aber sich auflehnt gegen den in aller Öffentlichkeit gezeigten Mangel an Rücksicht auf eine Frau, die er ganz angenommen hat und deren Ehemann er sein müsste.«

Schließlich folgt der vielleicht wichtigste Abschnitt. Anstatt Liszts Werke zu lieben, habe man um seine Persönlichkeit, »die nie ganz Tadellos war«, in der Presse und in der Öffentlichkeit viel zu viel Aufsehen gemacht. Man habe seine Eskapaden bewundert und seinen mondänen Lebensstil gepriesen: »Ich bin dahintergekommen – dass er glaubt sein Glück bei der Frauen erhällt [sic!] diese Meinung über seine Persönnlichkeit und macht aus ihm einen legendären Mann! Daher hält er sich nur an das, was dem Mann das Recht gibt, eine Frau zu kompromittieren, um daraus das Prestige des Glücks zu erlangen.« Zu guter Letzt bat Carolyne den »cher Mr Edouard« um absolute Verschwiegenheit: »Sie können alles vermuthen sie dürfen nichts wissen von mir! Sonst sieht er in Sie nur meinen Delegat der ihm in meinem Name[n] eine Lewite liest.«38

Dieser Brief, der in der bisherigen Liszt-Forschung zumeist übersehen wurde, ist brisant. Zunächst wird klar, dass die Fürstin Sayn-Wittgenstein keinerlei Zweifel daran hatte, dass Liszts Abenteuer mit Olga Janina, Emilie Merian-Genast oder der Baronin von Meyendorff eben auch sexueller Art waren. Man könnte auch Agnes Street-Klindworth hinzunehmen, doch vielleicht wusste Madame in Rom gar nichts von dieser langjährigen Amoure. Liszts ältere Biographen befanden sich auf dem Holzweg, wenn sie diese Beziehungen zu sittenstrengen und keuschen Freundschaften idealisierten. Carolyne zeichnete vielmehr das Bild eines Mannes, der bis ins hohe Alter für Erotik und sexuelle Ausstrahlung empfänglich blieb. Ihre Analyse war erbarmungslos – im Grunde beschrieb sie einen alternden Casanova, einen in die Jahre gekommenen Don Juan, der sein Selbstwertgefühl von »seinem Glück bei den Frauen« ableitete.

Adelheid von Schorn, Carolynes Stellvertreterin in Weimar, drehte den Spieß um und verklärte Liszt zum Asketen. »Ich habe nie ein junges Mädchen verführt«, soll er ihr einmal gebeichtet haben. »Ich weiß, daß dieser Ausspruch wahr ist«, bestätigte Adelheid, die aber kaum dabei gewesen sein dürfte. Es ist ohnehin fraglich, ob Liszt ein solches Geständnis wirklich abgelegt hat. Was war denn mit den »älteren Mädchen«, mag man spöttisch fragen? Doch auch dafür hatte Adelheid eine Erklärung. »Was Liszt für eine beispiellose Anziehungskraft auf das weibliche Geschlecht hatte, habe ich oft, fast mit Grausen, gesehen. Und das hörte auch mit seinem Altwerden nicht auf. Es war geradezu schmerzlich, daß sich noch immer solche fanden, die den ruhebedürftigen Greis als begehrenswerte Beute betrachteten. Aber wie Liszt – trotz alledem – an jeder Frau nur die beste ihrer Seiten sah, so ließ er sich darin auch nicht irre machen, wenn sie sich ihm aufdrängten.«39 Hier setzte die Legendenbildung der Liszt-Biographen ein: Franz wurde gewissermaßen entsexualisiert und zum bloßen Opfer liebeshungriger Frauenzimmer stilisiert. Die Fürstin wusste es besser.

Franz Liszts bisheriges Leben war reich an Skandalen und Skandälchen gewesen. Viele verebbten als Sturm im Wasserglas, andere – etwa Nélida – bereiteten ihm viel Kummer. Die Affäre rund um La Cosaque zeigte eine andere Qualität. Sie erschütterte ihn nicht nur schwer, sie führte ihm auch schmerzlich die Zerrissenheit seiner Persönlichkeit vor Augen. »Es bleibt noch ein langer Kampf, bis ich meinen alten, erbitterten Feind besiegt haben werde«, schrieb er einmal der Fürstin, »denn es ist nicht der kleine Teufel, der in meinem Hang zum mondänen Leben und zu Extravaganzen steckt, sondern vielmehr der Dämon der extremen Emotionen und Erregungen! Da ich ihn kenne – schließlich bin ich ihm schon mehrmals erlegen – vermeide ich alle Gelegenheiten, bei denen er mich zu leicht überwältigen könnte – und ich hoffe, ihn irgendwann ganz zu besiegen durch Gottes Gnade, die ich jeden Tag erflehe.«40

Die liebe Familie

Mein großer, lieber Freund!«, begann Richard Wagner seinen Brief vom 18. Mai 1872 an Liszt. Mehr als vier Jahre lag die letzte Begegnung zurück, und in jener Zeit war viel passiert, zu viel, mag man ergänzen, was einer Wiederannäherung im Wege zu stehen schien. Nun tat Wagner den ersten Schritt und lud Liszt zur Grundsteinlegung des Festspielhauses nach Bayreuth ein: »Cosima behauptet, Du würdest doch nicht kommen, auch wenn ich Dich einlüde. Das müßten wir denn ertragen, wie wir so manches ertragen mußten! Dich aber einzuladen kann ich nicht unterlassen. Und was rufe ich Dir denn zu, wenn ich Dir sage: komm? Du kamst in mein Leben als der größte Mensch, an den ich je die vertraute Freundesanrede richten durfte; Du trenntest Dich langsam von mir, vielleicht weil ich Dir nicht so vertraut geworden war als Du mir. Für Dich trat Dein wiedergeborenes innigstes Wesen an mich heran und erfüllte meine Sehnsucht, Dich mir ganz vertraut zu wissen. So lebst Du in voller Schönheit vor mir und in mir, und wie über Gräber sind wir vermählt.«41

Es sei einmal dahingestellt, wie ernst es Wagner war. Ging es ihm wirklich um eine Aussöhnung mit seinem Schwiegervater? Oder bemühte er sich vielmehr um einen weiteren prominenten Ehrengast, dessen Anwesenheit der Bayreuther Grundsteinlegung einen gewissen festlichen Glanz verleihen würde? Wie auch immer – Wagners Worte verfehlten ihre Wirkung nicht. Zwar reiste Liszt nicht zum Festakt an, doch schrieb er einen Brief, der echte Rührung erkennen lässt. »Erhabener, lieber Freund!«, lautete die Anrede. »Tieferschüttert durch Deinen Brief, kann ich Dir nicht in Worten danken. Wohl aber hoffe ich sehnlich, daß alle Schatten Rücksichten, die mich ferne fesseln, verschwinden, und wir uns bald wiedersehen. «42

Der Brief wurde von Liszts Freundin Olga von Meyendorff persönlich überbracht, die ihren Botendienst aber offensichtlich mit despektierlichen Bemerkungen verbunden hatte. Cosima und Richard Wagner hatten daher den Eindruck, dass die Baronin für Liszt spreche und in Weimar eine feindliche Stimmung gegenüber den Bayreuthern herrsche. Wagner war enttäuscht und verärgert; sein Groll entlud sich nun ausgerechnet auf Adelheid von Schorn. Zunächst hatte er mit der ihm völlig unbekannten jungen Frau noch gescherzt, als er aber erfuhr, dass Adelheid aus Weimar angereist war, kippte die Stimmung: »Da ließ Wagner meine Hand los, drehte sich auf dem Absatz um und ging fort. Das war kein angenehmer Moment – ich wußte nicht, sollte ich gehen oder bleiben. Aber das dauerte nur einen Augenblick, dann wurde mir der Zusammenhang klar. Das galt nicht meiner harmlosen Person, sondern Liszt. […] Daß Liszt nicht gekommen, hatte ihn tief verletzt, und ich mußte es entgelten. «43 Die Nerven lagen blank. Als Cosima von einer anderen Bekannten aufgefordert wurde, ihren Vater alleine in Weimar zu besuchen, erwiderte sie barsch, »daß ich dies nur mit Wagner tuen werde, entweder das Wiedersehen groß und ganz, [oder] gar nicht«.44 Stolz, wie sie nun einmal war, fürchtete sie sich davor, dass Liszt ihr erneut Vorwürfe machen könnte. Sie wollte ihrem Vater keinesfalls als Bittstellerin gegenübertreten. Je näher der Termin rückte, desto größer wurde das Unbehagen. »Unerfreuliche Besprechung mit R.«, notierte sie Ende August in ihr Tagebuch. »Große Befürchtungen, diese Reise scheint uns eine Torheit – Gott weiß, was wir beschließen; in beiden Fällen werden wir beunruhigt sein.«45 Als Liszt die von der Baronin verursachten »Missverständnisse« ausgeräumt hatte, stand dem Wiedersehen nichts mehr im Wege.

Am Abend des 2. September 1872 trafen die Wagners in Weimar ein: »Der Vater wohl und erfreut, schönes Zusammensein im Russischen Hof.«46 In den folgenden Tagen verbrachten sie viel Zeit miteinander. Bei Tisch versuchte Wagner das Eis zu brechen und erzählte kleine Witze – mit Erfolg: Die Stimmung war gelöst. Liszt machte seiner Tochter sogar eine große Freude und spielte für sie Werke von Bach, Beethoven und Chopin sowie Auszüge aus Richards Opern. Cosima: »Er gedenkt viel der früheren Zeiten, wo wir zusammen auf dem Markt in Berlin Obst kauften – und der alte Zug der Zusammengehörigkeit findet sich ein.«47

Doch bereits am nächsten Tag merkte sie, dass etwas nicht stimmte, »er hatte es büßen müssen, daß er gestern seine große Neigung zu mir zeigte!«48 Jene »Buße« hatte ihm offensichtlich die unvermeidliche Olga von Meyendorff auferlegt. Man kann sich vorstellen, was die Baronin ihm möglicherweise vorgehalten hat: Wagner sei ein Halunke, Tochter Cosima eine Ehebrecherin, der arme Hans von Bülow der Geprellte und dergleichen mehr. Doch die Meyendorff sprach das aus, was auch die Fürstin dachte, und erinnerte Liszt schmerzlich daran, dass es Carolyne war, die einer Aussöhnung mit den Wagners im Wege stand. Cosima hatte von alledem keine Ahnung; sie verstand noch nicht, warum der Vater sich plötzlich so reserviert, gar abweisend verhielt. Betrübt reisten die Besucher am 6. September wieder ab: »Ich gehe mit Trauer von dannen, nicht die Trennung schmerzt mich, sondern die Angst, ganz geschieden zu sein.«49

Als die Fürstin von dem Familientreffen erfuhr, reagierte sie mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mittel. Sie überschüttete Liszt mit hämischen Briefen, in denen sie insbesondere Richard Wagner und dessen Ring des Nibelungen wüst angriff. Sie hielt Wagner für so etwas wie einen Ketzer, für die Inkarnation des Antichristen, der Liszts Seelenheil gefährde. Liszt und Wagner müssten daher unterschiedlichen Bestimmungen folgen, wie sie Liszt Mitte September 1872 vorhielt: »Ein Schritt genügt, um sich zwischen dem Weg, der nach rechts führt, und jenem, der nach links führt, zu entscheiden. Dieser Schritt wird Ihre Anwesenheit oder Ihre Abwesenheit bei den Nibelungen in Bayreuth sein! Nehmen Sie dies für so gewiss, als würde die Vorsehung selbst es Ihnen sagen. Sie wollen das, weil es Ihnen gefällt, weil es Sie begeistert. Sie wollen es, koste es, was es wolle – und treten dabei mein Herz mit Füßen. In der Tiefe Ihres Bewusstseins haben Sie einen Instinkt, der Ihnen dies gewiss sagt. Sie spüren, dass Sie, wenn Sie erst einmal da sind, sich selbst dafür ohrfeigen könnten. Sie würden eine offenkundige Leichtsinnigkeit begehen, mit der schönsten, der größten Tat Ihres Lebens, indem Sie mit dem Ruhm Ihres Genies aus dem Lager Christi, dessen heiliger Losung Sie sich verschrieben haben, zu den Anhängern Buddhas überlaufen, dessen antichristliches Dogma Wagner verkündet und dessen Flagge er auf seinem Theater gehisst hat! Und Sie wissen, dass nicht Härte aus meinem Mund spricht, dass, wenn Cosima zu mir käme – (und vielleicht wird sich noch das eine oder andere Unglück ereignen, das sie dazu bringt) –, sie meine Tür, meine Arme, mein Herz offen fände. Liebe ist etwas anderes, als sich an einer Sache zu beteiligen, die weder gut noch heilig ist!«50 Das war deutlich.

Carolyne hatte die gescheiterte Hochzeit mit Liszt nie verwunden; seitdem versuchte sie ihn mithilfe eines verschrobenen Katholizismus an sich zu binden. So ernst die Sorgen der strenggläubigen Dame um Liszts Seelenheil auch immer gemeint waren – mit diesen frommen Appellen versuchte sie auch, Macht über ihren einstigen Lebensgefährten auszuüben. Sie verteufelte die »heidnischen« Wagners, musste sie doch befürchten, dass sich Liszt durch deren Einfluss weiter von ihr entfernen könnte. Als Liszt schließlich ankündigte, ausgerechnet anlässlich seines Geburtstages am 22. Oktober Bayreuth besuchen zu wollen, zog sie alle Register: »Sie gefeiert zu sehen von denen, die Jesum Christum in Worten und Taten verleugnen, die Böses tun, und sagen, daß sie Gutes täten – das wird einmal ein schmerzliches Kapitel in Ihrer Biographie sein, da Sie sich ja selbst sagen müssen, daß Sie dieses Fest herausgefordert haben, indem Sie gerade in diesen Tagen Ihren Besuch in Bayreuth machen!«51

Der so Gescholtene ließ sich zunächst nicht beirren. Die Familie Wagner saß am 15. Oktober gerade beim Mittagessen, als das Hausmädchen die Ankunft des Dr. Liszt meldete. Die Freude über das Wiedersehen war auf allen Seiten groß, und Liszt nahm in den folgenden sechs Tagen am Familienleben regen Anteil. Nach dem morgendlichen Kirchgang frühstückte er mit den Seinen, nachmittags besichtigten sie die Baustelle des Festspielhauses oder machten Ausflüge in die Umgebung. Abends kamen oft Gäste, für die der Abbé sogar Klavier spielte. Wagner nahm den Besuch seines Schwiegervaters mit Humor: »Ein edler Geist, ein guter Christ, es lebe Franz Liszt«,52 kalauerte er in einem Trinkspruch.

Vater und Tochter nutzten das Zusammensein aber auch, um sich gründlich auszusprechen. »Langes Gespräch mit dem Vater; Fürstin Wittgenstein quält ihn in Bezug auf uns, er solle Wagner’s Einfluß fliehen, künstlerisch wie moralisch, mich nicht wiedersehen, dies erheische seine Würde, wir hätten einen moralischen Mord an Hans verübt u.s.w. Ich bin sehr betrübt, daß der Vater also gequält wird – er ist so müde, und immer wird an ihm gezerrt! Namentlich die unselige Frau in Rom hat nie anderes gewußt als ihn aufzuhetzen – – mich und uns will er aber nicht aufgeben.«53 Cosima Wagner zeigte sich aber auch erleichtert: Hatte sie zunächst befürchtet, dass Liszt sie verstoßen würde, verstand sie nun, dass es Carolyne war, die gegen die Wagners giftete. Doch auch nach dieser Beichte blieb der Schatten der Fürstin allgegenwärtig, denn Liszt wagte es nicht, bis zu seinem Geburtstag in Bayreuth zu bleiben. Vielleicht war es die Angst vor Carolynes Strafgericht, vielleicht wollte er sich aber auch nur Widrigkeiten ersparen – am Morgen des 21. Oktober reiste er jedenfalls nach Regensburg, wo er seinen 61. Geburtstag ganz alleine verbrachte.

Der Dauerzwist mit Carolyne ließ ihm keine Ruhe; Ende Oktober schrieb er ihr: »Übrigens weiß ich nicht, wer Sie hat glauben lassen können, daß Cosima und Wagner ›Jesus Christus verleugneten‹ und sich offenkundig zum Atheismus bekennen würden. Kein Wort ihrerseits berechtigt zu einer solchen Annahme.« Er wirkt geradezu rührend, wie er die Wagners gegen ihre Kritikerin in Schutz nimmt. »Zweifellos erhebt Wagner keinen Anspruch darauf, zu den orthodoxen und frommen Christen zu zählen, aber muß man ihn deswegen unbedingt in die Schar der Gottlosen zurückwerfen. […] Aber wahrscheinlich halten Sie mich für einen schlechten Gewährsmann in diesen Dingen, die für meinen schwachen Verstand zu erhaben sind.« Am Ende seines langen Briefes scheint Liszt gespürt zu haben, wie sinnlos der Versuch einer Ehrenrettung war. »Ihr Flug hat Sie in erhabenere Regionen befördert, und ich bin in dem steinigen Tal der üblichen, in den Tag hinein lebenden Kunst allein zurückgeblieben. Oft suche ich dort in Gedanken Ihre Hilfe, Ihren Beistand, deren Verlust ich, gerade indem ich mich füge, und Sie aus der Tiefe meines Herzens bewundere, spüre.«54

Liszt schrieb diese Zeilen auf Schloss Horpács bei Ödenburg, wo er einige Tage bei seinem Freund Graf Imre Széchényi verbrachte. Bei dieser Gelegenheit machte er auch einen Abstecher in das nahe Raiding. »An meinem Geburtshaus sind seit meinem letzten Besuch vor 24 Jahren keine merklichen Änderungen vorgekommen«, berichtete er Eduard Liszt. »Die Bauern erkannten mich alsbald, machten mir ihre Aufwartung im Gasthaus und läuteten die Kirchenglocke bei unserer Abfahrt.«55 Mitte November bezog Liszt wieder sein Refugium in Pest, das damals mit Buda zu Budapest vereinigt wurde. In den folgenden gut fünf Monaten gab er zahlreiche Konzerte und spielte bei Wohltätigkeitsveranstaltungen.

Festklänge

Zu den Höhepunkten des Frühjahrs 1873 gehörte die erste vollständige Aufführung des Oratoriums Christus am 29. Mai in der Weimarer Stadtkirche. Dieses Ereignis stand am Ende eines langen Weges. Bereits 1853 hatte Liszt den Wunsch geäußert, das Leben Christi zu vertonen. Doch das Projekt machte lange Zeit keine Fortschritte, da zunächst ein passendes Libretto fehlte. Der Dichter Georg Herwegh, Liszts Sekretär Peter Cornelius und auch die Fürstin Wittgenstein hatten sich vergeblich bemüht, einen Text zu erstellen. Liszt schrieb die Vorlage schließlich selbst anhand von Auszügen aus der Bibel sowie Teilen der katholischen Liturgie; 1868 war das Mammutwerk vollendet. Der Komponist schildert in 14 Nummern das Leben Jesu Christi – Verkündigung und Geburt, die Heiligen Drei Könige, die Seligpreisungen, der Einzug in Jerusalem bis hin zu Passion und Auferstehung. Dabei verzichtet er auf den berichtenden »Evangelisten«, wie ihn beispielsweise Johann Sebastian Bach in seinen Passionen einsetzte. Ist die Musik anfänglich noch von pastoraler Beschaulichkeit, wird sie im weiteren Verlauf immer komplexer und moderner. Am Ende des meisterhaft instrumentierten Drei-Stunden-Opus steht ein »Resurrexit«, das gewaltige Klangapotheosen bietet.

Die Kirche war bis zum letzten Platz gefüllt, als Franz Liszt um 18 Uhr an diesem Donnerstag vor das Riesenensemble trat. Viele Freunde und Bekannte waren eigens angereist, auch Richard und Cosima Wagner sowie Cosimas älteste Tochter Daniela hatten den Weg nach Weimar gefunden. »Ich stand wieder im Chor, nicht weit von Liszt«, erinnerte sich Adelheid von Schorn. »Wir alle fühlten, daß die Aufführung keine tadellose war. Liszt hatte nur die letzten Proben geleitet […] – Chor und Orchester waren nicht daran gewöhnt, daß er manchmal minutenlang den Taktstock hinlegte – es gab bedenkliche Schwankungen. Daß Wagner im Kirchenschiff saß, wirkte vielleicht noch als ein Druck auf die Ausübenden.«56 Liszt machte an jenem Tag einen zerstreuten Eindruck; ihm war bewusst, dass die Proben nicht ausgereicht hatten. Trotz der widrigen Umstände reagierte das Publikum begeistert, das Resümee der Wagners fiel indes zwiespältig aus. Zwar schrieb Cosima ihrem Vater aus Bayreuth einen ebenso langen wie anerkennenden Brief, in ihrem Tagebuch äußerte sie sich aber weitaus zurückhaltender: »Seltsamer eigenartiger Eindruck, der sich in den Worten zusammenfassen läßt, welche R. zu mir abends sagte: ›Er ist das letzte große Opfer dieser lateinisch-romanischen Welt.‹ Gleich bei den ersten Takten sagte mir R.: ›Er dirigiert herrlich, es wird prächtig gehen.‹« Und weiter: »R. macht alle Phasen der Entzückung bis zur äußersten Empörung durch, um zur tiefsten und liebevollsten Gerechtigkeit zu gelangen.«57

Es ist bemerkenswert, dass Wagner seinen Schwiegervater als Opfer bezeichnete, und dass er während der Aufführung mitunter empört war, spricht Bände. Das alles erfuhr aber nur Cosimas Tagebuch, gegenüber Liszt machten die Wagners gute Miene und hofierten den berühmten Verwandten nach allen Regeln der Kunst. Als ihnen das Gerücht zugetragen wurde, der Dirigent Hans Richter habe sich unfreundlich über Liszt geäußert, griff Cosima umgehend zur Feder. Richter möge sich »als Wagner’s Jünger energisch auch für den Vater – nicht in Worten sondern in Thaten – aussprechen«,58 schrieb sie ihm ins Stammbuch. Für dieses Verhalten gab es gute Gründe. Natürlich war die familiäre Annäherung noch eine zarte Pflanze, die gepflegt werden wollte. Richtig ist aber auch, dass man Liszt beim Aufbau der Bayreuther Festspiele brauchte. Insofern war die Fürsorge für den Abbé auch eine kluge Investition in die Zukunft. Geschäft und Moral waren im Hause Wagner seit jeher zwei Seiten einer Medaille. Es verwundert also kaum, dass Cosima ihren Vater geradezu mit Engelszungen beschwor, zum Richtfest des Festspielhauses nach Bayreuth zu kommen. Liszts Anwesenheit – so das Kalkül – wäre die perfekte Werbung für das gerade entstehende Unternehmen. Der so Umgarnte hatte eigentlich andere Reisepläne, doch sagte er seiner Tochter in letzter Minute zu.

Die Stadt war festlich geschmückt, als am 2. August 1873 auf dem sogenannten Grünen Hügel bei bestem Wetter und unter den Klängen des Tannhäuser-Marsches der Rohbau geweiht wurde. Der Stadtdekan sprach einige fromme Verse, und der Bauherr trug ein eilig entworfenes Gedicht vor. Liszt gab sich während seines Aufenthaltes ganz en famille: Tagsüber unternahm er Ausfahrten mit seinen Enkelkindern, abends wurde musiziert.

Im Herbst 1873 folgten weitere Reisen, bis Franz Liszt Anfang Oktober nach einer 64-stündigen Bahnfahrt in Rom eintraf. Knapp zwei Jahre waren seit seinem letzten Aufenthalt im November 1871 vergangen. Trotz dieser langen Unterbrechung schien er sich nun für die Stadt nicht sonderlich zu interessieren. Überhaupt erinnert diese Visite mehr an einen Pflichtbesuch denn an eine Herzensangelegenheit. »Ich habe mich bislang nicht viel in Rom umgeschaut«, ließ er Olga von Meyendorff wissen, »auch fühle ich mich absolut nicht geneigt, die historischen und künstlerischen Wunder zu erkunden. Die meiste Zeit verbringe ich in Gesprächen mit der Prinzessin Wittgenstein.«59 Zur Enttäuschung der Fürstin konnte er nur gut drei Wochen bleiben und brach dann Richtung Budapest auf.

Als er dort Anfang November eintraf, hatte er nur eine ungefähre Vorstellung von dem, was ihn in den folgenden Tagen erwarten würde. Im Mittelpunkt stand sein 50-jähriges Bühnenjubiläum, das mit allen Ehren gefeiert werden sollte. Das Datum war eher von symbolischer Bedeutung, denn der »kleine Liszt« war ja schon im September 1819 in Eisenstadt aufgetreten. Da man aber offensichtlich einen etwas repräsentativeren Bezugspunkt wünschte, nahm man es mit den Zahlen nicht so genau und erhob das berühmte Wiener »Abschiedskonzert« vom April 1823 zum Karrierebeginn. Die Festivitäten wurden von einem »Liszt-Jubiläums-Comite« unter dem Vorsitz von Erzbischof Lajos Haynald organisiert. Der Gottesmann bezeichnete den Jubilar in einem Aufruf als »Kompatriot« und »großen Sohn« der »ungarischen Nation«.60 Damit war die Richtung vorgegeben: Es ging nicht nur um ein an sich schon beachtliches Künstlerjubiläum, sondern auch um eine Manifestation der nationalen Größe Ungarns. Liszt wurde ganz bewusst als Ungar vereinnahmt, obschon er nur den kleinsten Teil seines Lebens dort verbracht hatte. Doch das stand auf einem anderen Blatt.

Bereits der Beginn der Feierlichkeiten war spektakulär: Zwei Regimentskapellen marschierten am frühen Morgen des 8. November vor Liszts Wohnung auf und brachten ihm ein Ständchen. Unzählige Verehrer und Schaulustige strömten herbei und riefen »Éljen! Ferenc Liszt« – »Es lebe Franz Liszt!«. Den künstlerischen Höhepunkt stellte eine Aufführung des Christus dar, und das Festival endete schließlich mit einem Bankett im Hotel Hungaria. Unter den rund 200 Gästen erblickte Liszt viele Freunde aus ganz Europa, örtliche Honoratioren sowie Abgesandte aus Wien und Weimar. In seiner Rede rief Erzbischof Haynald aus: »Früher ist Liszt zu den Nationen gekommen, jetzt sind es die Nationen, die zu ihm kommen.«61

Das Land befand sich in einem Zustand akuter Lisztomanie – und ein Ende schien nicht in Sicht. Liszt war ein gefragter Mann. Er besuchte Gran, er nahm an einer Aufführung der Graner Messe in Pressburg teil, und am 28. November wurde er sogar von Kaiser Franz Joseph I. in Budapest zu einer Privataudienz empfangen.

»Früher ist Liszt zu den Nationen gekommen, jetzt sind es die Nationen, die zu ihm kommen« (Lajos Haynald). Festkomitee zu Liszts 50. Bühnenjubiläum (v.l.n.r.): Erzbischof Lajos Haynald, Imre von Huszár, Franz Liszt, Graf Imre Széchényi, Ödön von Mihalovich, Baron Antal Augusz, Graf Albert Apponyi, Hans Richter, Graf Guido Karácsonyi, Johann Nepomuk Dunkl. Budapest, November 1873.

Anfang Januar 1874 finden wir Liszt in Wien, wo er ein Wohltätigkeitskonzert geben sollte. Knapp 28 Jahre waren seit seinem letzten Auftritt in der Donaumetropole vergangen. Die Nachricht von dem bevorstehenden Comeback verbreitete sich in Windeseile, und die Billets waren in kürzester Zeit ausverkauft. Unter den Zuhörern an jenem 11. Januar befand sich Wiens Starkritiker Eduard Hanslick; selbst er war von der Begeisterung infiziert. Liszt spiele »das Schwerste mit der Leichtigkeit, Kraft und Frische eines Jünglings!«, so der Journalist. Auch mit 62 Jahren konnte der Pianist sein Publikum noch zur Raserei treiben. Hanslick stellte dabei erstaunt fest, dass Liszt selbst im Kleid des Abbé der große Charmeur der Virtuosenjahre geblieben war. Er inszenierte sich, kokettierte und flirtete, bediente sein Publikum mit wunderbarer Musik und einer ebenso eindrucksvollen Show. »Wie Liszt bald aus den Noten, bald auswendig vorträgt, wie er dabei abwechselnd die Lorgnette [Brille] aufsetzt und wieder herabnimmt, wie er das Haupt hier lauschend vorneigt, dort kühn zurückwirft – das alles interessiert seine Zuhörer unsäglich, noch mehr die Zuhörerinnen. Es gehörte jederzeit zu Liszts Eigenthümlichkeiten, in seiner großen Kunst auch noch mit allerlei kleinen Künsten zu effectuiren. […] Das vielhundertköpfige Publicum klatscht, ruft, jubelt, erhebt sich von den Sitzen, wird nicht müde, den Meister hervorzurufen, der seinerseits in der ruhigen, freundlich dankenden Haltung eines Gewohnheitssiegers kundgiebt, daß er auch noch nicht müde ist.« Hanslicks lakonisches Fazit: »Fürwahr, ein Liebling der Götter!«62

Pflicht und Gehorsam

Franz Liszt hatte über sechs Monate in der k.u.k. Monarchie verbracht, als er Budapest Mitte Mai 1874 verließ. Normalerweise bezog er im Frühjahr sein Quartier in Weimar, doch in diesem Jahr war alles anders. Liszt zeigte sich fest entschlossen, zum ersten Mal in seiner »vie trifurquée« einen weiten Bogen um die Stadt Goethes und Schillers zu machen. Bereits im März hatte er an Carolyne geschrieben: »Ich weiß nicht, wie man in Weimar Wind davon bekommen hat, dass ich möglicherweise nicht dorthin zurückkehre. Seit etwa zwei Wochen schreibt man mir von dort mehrere Briefe, die mir die Vorbereitungen einer zweiten Jubiläumsfeier ankündigen! Loën, Frau Helldorf und andere bedrängen mich mit der Bitte, ihnen mitzuteilen, wann ich zurückkomme. Auf diese eindeutige Frage musste ich ebenso eindeutig antworten, ›dass ich überhaupt nicht zurückkehren werde‹. In der Antwort an Loën zitiere ich sogar einen süffisant-trübsinnigen Ausspruch von Bismarck: ›So habe ich die Erfahrung gemacht, dass man gewissermaßen im Sande ermüdet und seine Ohnmacht erkennt.‹« Nicht nur Olga von Meyendorff und die anderen Weimarer Freunde waren verunsichert, auch Großherzog Carl Alexander wunderte sich über das Fernbleiben seines berühmten Bürgers; sichtlich irritiert erkundigte er sich nach den Gründen. Liszt: »Er schrieb mir im Januar den interessanten Brief, den ich an Sie weiterleitete und von dem ich fand, dass es nicht notwendig sei darauf zu antworten (zumal ich ihm nicht zu früh sagen wollte, dass es zu spät sei).« Erst als der Großherzog in pikiertem Ton erneut intervenierte, schickte Liszt einige Zeilen. Er war gereizt. »Einige Umstände und Personen sind gleichzeitig Kletten und Nervensägen«, schloss er seinen Brief an die Fürstin. »In deren klebenden und nervenden Fängen zu hängen ist ein törichtes Martyrium, das eher lächerlich als löblich ist.«63

In einem Brief an die Baronin von Meyendorff machte Liszt seiner Verärgerung Luft: »Sind Sie sich darüber im Klaren, welche Schmerzen Ihre Königlichen Hoheiten mir – vielleicht unbewusst? – während meiner letzten drei Aufenthalte in Weimar verursacht haben? Sie haben nicht einmal die Fürstin [Wittgenstein] mir gegenüber erwähnt.« Liszts Abwesenheit sollte ein Zeichen sein, er wollte unmissverständlich klarstellen, dass er mit Carolynes fortwährender Ausgrenzung am Weimarer Hof nicht einverstanden war. Der Aufenthalt in Rom sei in der gegenwärtigen Situation seine Pflicht, fuhr er fort, »und das geschieht einzig und allein aus meinem eigenen Antrieb, ohne dass es mir jemand ›verschrieben‹ hätte«.64

Liszt reiste nicht leichten Herzens nach Rom, denn er machte sich große Sorgen um Madame la Princesse. »Die Fürstin ist physisch und mehr noch moralisch krank«, gestand er seiner Tochter Cosima. Ihr Leben sei aus den Fugen geraten, sie hause seit 15 Jahren in einem »unerträglichen Provisorium«, das ihr fortwährend Unannehmlichkeiten bereite, während wunderbare Möbel in Weimar eingelagert seien. Nun sei es an der Zeit, organisatorische Entscheidungen zu treffen. »Diese Beschlüsse aber bedrängen sie im höchsten Grade; sie hat sich ihnen bis heute entgegengesetzt: ich hoffe doch, sie dazu zu bewegen, nicht in acht Tagen, aber in acht Monaten.«65

Franz Liszt hatte sich viel vorgenommen. Am 21. Mai traf er in Rom ein, und wie so oft mietete er ein Hotelzimmer ganz in der Nähe der Fürstin. Er besuchte sie täglich, diskutierte mit ihr und spielte ihr auf dem Flügel vor. Nur in einer Angelegenheit kam Liszt nicht weiter: Als er Carolyne vorschlug, mit ihm nach Weimar zu reisen, um dort drängende Vermögensfragen zu klären, erhielt er eine Abfuhr. Ihrer Vertrauten Adelheid von Schorn erklärte sie: »Sie haben keine Idee, wie fünfzehn Jahre ganz einsamen, durch Arbeit absorbierten Lebens mich ängstlich und unpraktisch gemacht haben. Ich werde nie Rom allein verlassen können! – Von hier nach Siena, vier Stunden Reise, wäre mir vielleicht gelungen – . Aber über die Alpen zu gehen!«66 Man kann nicht behaupten, dass die Fürstin nicht gewollt hätte – sie konnte einfach nicht mehr. Aus diesen Zeilen spricht eine große Lebensangst, die sich der 55-Jährigen bemächtigt hatte.