6

Pourquoi Morlaix ?

Recoupements, discussion

et mise en perspective

Pourquoi trois personnes, qu’on ne peut pas soupçonner de vouloir du tort à Guillaume Seznec et à sa famille, d’autant que nous avons changé de siècle et bientôt atteint le centenaire de l’Affaire, sont-elles persuadées d’approcher de très près la vérité des faits ?

Cela mérite d’être expliqué. Il faut pour cela revisiter toute l’enquête et chercher ce qui pourrait étayer cette folle hypothèse.

Pour le brocanteur Bertrand Vilain, la messe est dite : Seznec a utilisé le projet de trafic de Cadillac, inventé de toutes pièces, même si le « voyage » vers Paris est attesté par de nombreux témoins entendus lors de l’enquête initiale, pour brouiller les pistes et orienter la police sur une fausse piste.

Bernez Rouz le journaliste historien est le moins passionné, le plus distant par rapport à son sujet. Le premier des journalistes – et le seul sans doute – à s’être coltiné le dossier judiciaire, et à avoir sillonné la Bretagne en quête d’indices. Il fait part d’une interrogation lancinante et légitime à mon sens : pourquoi Pierre Quémeneur, élu ambitieux en pleine ascension et qui rêve de la députation, un industriel qui peut être satisfait de sa réussite car son négoce de bois marche très bien, serait-il allé s’acoquiner avec un Seznec aux affaires parfois troubles et à la réputation sulfureuse, et se serait-il lancé dans un trafic douteux, quitte à ruiner sa carrière et à finir possiblement en prison ?

Et lui qui a développé sans parti pris aucun la douzaine de pistes explorées au fil des décennies, de souligner avec modestie qu’« aucune des hypothèses qu’on a présentées, et que j’ai fouillées, ne va jusqu’au bout… Et toutes s’excluent l’une l’autre ! ».

Dans le dossier, il constate que les lacunes mêmes de l’enquête ont pu nourrir les zones d’ombre et donner crédit à l’avalanche de pistes ultérieures. Pas d’enquête sur la personnalité de Quémeneur, rien à Plourivo et quasiment rien à Morlaix… Pourquoi rien à Morlaix ? Parce que le commissaire Jean-Baptiste Cunat, qui dirige alors l’enquête, est d’emblée persuadé que le crime a eu lieu à Houdan. Là où Quémeneur a été vu pour la dernière fois, au restaurant Au Plat d’étain à 21 heures passées, puis à la gare vers 22 heures, et par plusieurs témoins, au soir du vendredi 25 mai 1923. Là où il lui était impossible, contrairement aux déclarations à la police de Guillaume Seznec, de prendre un train pour Paris : le dernier départ de Houdan étant à 20 h 15 et de Dreux à 21 h 56… Ceux dits « témoins de survie de Quémeneur », dont François Le Her lui-même, qui diront l’avoir vu après, notamment le samedi, seront tous balayés, considérés comme non recevables ou même fantaisistes.

Et puis, comme Guillaume Seznec a fait des faux – faux télégramme posté du Havre le 13 juin, fausse promesse de vente, retrouvée dans la valise jaune de Quémeneur « abandonnée » au Havre le 20 juin, et rédigée sur une machine retrouvée à Morlaix début juillet –, c’est donc qu’il avait un intérêt direct à la disparition du conseiller général. Un mobile : s’approprier le manoir de Traou-Nez à Plourivo.

Dès le départ il y a donc eu deux certitudes : c’est Seznec le coupable et le crime a eu lieu à Houdan. À partir de là, toute l’enquête est menée à charge.

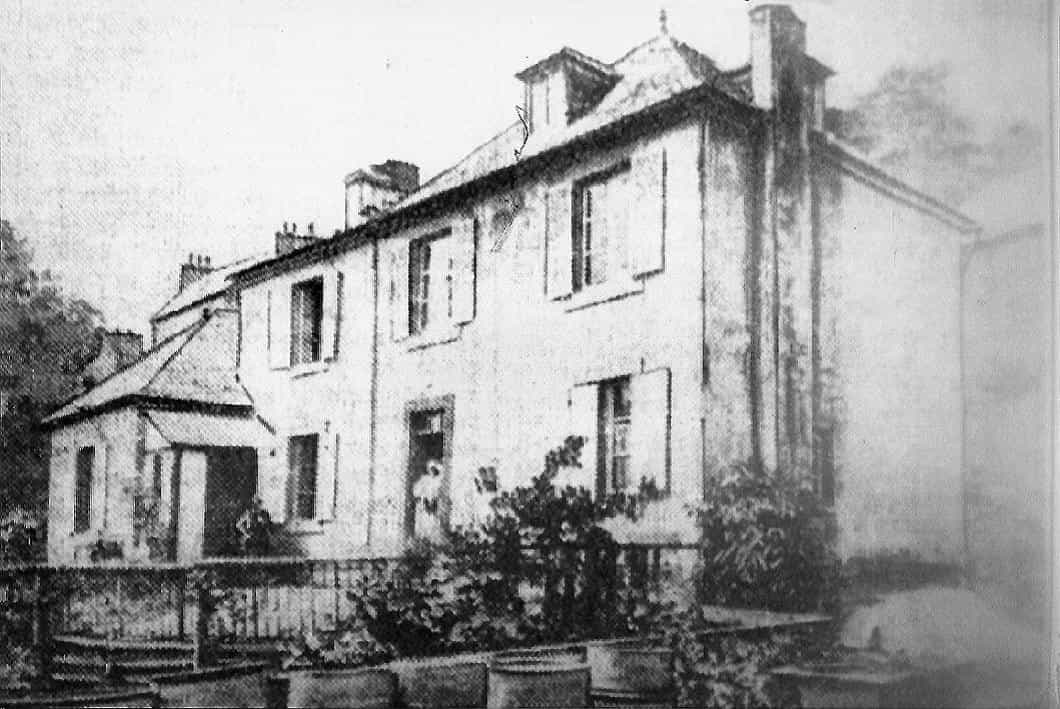

Façade de la maison Seznec à Morlaix, sans doute en 1923.

L’attitude même de Seznec pose bien des questions. C’est lui-même qui, dès le 4 juin, recevant Jenny, la sœur de Quémeneur, de manière « rugueuse », évoque devant elle la possibilité d’une escapade avec un aller simple pour l’Amérique. Il embarque sur un paquebot au Havre et, hop, il s’évapore pour vivre une vie aventureuse et plus joyeuse. Ne cherchait-il pas à éloigner les policiers de la Bretagne et surtout de Morlaix ? L’arrogance du suspect, qui répète à maintes reprises « Montrez-moi le corps ! », les tentatives de Marie-Jeanne pour solliciter des témoins à décharge, leur grande assurance d’un acquittement durant l’enquête et la désinvolture de l’accusé, persuadé qu’il en sortira « blanchi », lors du procès de Quimper à l’automne 1924… Éclairé par l’hypothèse d’une mort à Morlaix de Quémeneur, suivie de la dissimulation du cadavre, tout cela trouve une certaine logique. Un sens.

Autre détail : alors que Quémeneur et Seznec se fréquentent depuis plusieurs années, amis d’affaires ou amis intimes, peu importe, quand l’un se rend à Landerneau, il dort à Ker Abri et si l’autre vient à Morlaix, il séjourne à Traon Ar Velin : et à aucun moment, pendant le mois qui précède l’enquête, pendant l’enquête qui dure un an et demi, lors du procès ni même après, jusqu’à leur décès en 1931 pour l’une et en 1954 pour l’autre, ni Guillaume ni Marie-Jeanne ne formuleront un quelconque mot de compassion ! N’est-ce pas pour le moins curieux, cette soudaine, froide et définitive indifférence ?

Morlaix reste la piste la plus plausible, « celle qui entre le moins en contradiction avec tous les éléments du dossier », explique avec prudence Denis Langlois, le premier avocat à avoir eu accès à l’intégralité du dossier judiciaire, qui a passé des semaines aux Archives nationales en 1977 pour chercher le témoignage discordant, le détail laissé de côté, la moindre contradiction pour nourrir sa requête en révision. On l’imagine s’arrachant les cheveux après avoir écouté la voix bien timbrée de « Petit-Guillaume » exposant son incroyable témoignage : quoi, il faut tout recommencer à zéro, tout réexaminer à l’aune de ces déclarations explosives ? Comment dé-tri-co-ter la version « officielle », la vérité judiciaire ? Autant gravir une montagne. Allez courage, un dossier est fait de paroles, mais aussi de faits, de dates, d’heures : autant d’éléments vérifiables. Quitte à laisser les yeux se balader sur les pages d’un dictionnaire, ou d’un annuaire téléphonique pour voir défiler les taches d’encre sans lire vraiment. Un horaire de trains, pourquoi pas ?

C’est là la première opération d’urgence : vérifier s’il n’avait pu monter dans un train pour Paris, vu l’heure tardive, la possibilité pour Quémeneur de rentrer en Bretagne en cette soirée du 25 mai 1923.

Et l’on retrouve le diable dans les détails : dans la valise jaune de Quémeneur retrouvée au Havre, il y avait aussi un Livret-Chaix, les horaires imprimés des chemins de fer français de l’époque : indice glissé par Seznec pour démontrer que Quémeneur avait bien pris le train (puisqu’ils étaient censés voyager en voiture), ou « erreur », « acte manqué » de l’assassin qui fournit malgré lui la solution de l’énigme ?

Pareille éventualité vous fait grimper le rythme cardiaque ? C’est normal.

L’avocat a chaussé ses lunettes et saisi sa réglette. Tard le soir du 25 mai 1923, il y a bien un train Paris-Rennes, avec un passage sans arrêt à Houdan à 22 h 26, mais qui prend des voyageurs à Dreux, à 22 h 42. En sortant du dîner Au Plat d’étain, les compères ont donc eu le temps de se casser le nez – et la barrière – à la gare de Houdan et de filer jusqu’à Dreux, les deux villes étant distantes d’à peine 25 kilomètres.

Retour à Dreux, donc. C’est la gare où, lors de son premier interrogatoire, Seznec avait dit avoir déposé le conseiller général, au final d’un voyage chaotique, avant d’être corrigé par la police pour cause d’invraisemblance horaire (en direction de Paris)… Mais plus tard, pendant tous ces mois d’instruction, Seznec n’a plus jamais corrigé la version d’une « évaporation » à Houdan. Pourquoi ne fait-il pas rectifier ?

Ou bien encore, pourquoi ne pas attraper un train à Versailles, vu l’heure tardive, c’est une gare plus importante et fréquentée et elle n’est qu’à 40 kilomètres de Houdan : de là, Pierre Quémeneur pouvait encore se rendre à Paris par le 23 h 06 (mais il n’est jamais arrivé à l’hôtel où il séjourne habituellement), ou à Rennes, par le 0 h 49.

En conclusion, il était possible pour Quémeneur de rentrer en Bretagne par le rail après une accumulation d’avaries mécaniques par la route. Voici quel aurait pu être l’enchaînement : à la gare de Houdan, les cheminots perçoivent le ton d’une dispute entre les deux compères à bord de la Cadillac. Quémeneur est furieux, personne n’achètera la Cadillac de Seznec qu’ils sont censés aller vendre à Paris : il décide de le planter là avec sa vieille guimbarde, lui qui est si doué en mécanique n’a qu’à se débrouiller…, lui-même sautera dans le premier train. Le samedi il est à Rennes, et le soir ou le lendemain matin il peut se trouver dans la salle à manger de Marie-Jeanne à Morlaix.

La police n’y aurait vu que du feu.

Après la scène de la gare de Houdan, quatre témoins affirment avoir vu Seznec seul et sa Cadillac, dans la nuit et au petit matin : à peine à 50 kilomètres de Paris, il a décidé de faire demi-tour… Dans la journée du samedi, il s’arrête même à nouveau au garage Hodey de Dreux, comme la veille à l’aller ! Ce trajet est pour le moins sinueux et reste à ce jour mystérieux.

Mais parmi ceux que l’on a appelés les « témoins de survie » de Pierre Quémeneur, d’aucuns seraient-ils à même de corroborer la piste morlaisienne ?

Il y a d’abord François Le Her, qui dit l’avoir aperçu à Paris le samedi 26 mai, vers 18 h 30, dans le tramway où il fait office de receveur, près de la place de la Concorde. Une précision d’orfèvre, chez un employé qui voit des centaines de passagers par jour. Las, des soupçons de complaisance, voire d’un témoignage acheté par Marie-Jeanne pesèrent durant l’instruction et, au procès de Seznec, quand vint le jour de la déposition du principal témoin à décharge de la défense, ce fut le procès de la probité du témoin Le Her. Pas moins d’une dizaine de personnes convoquées pour dresser le portrait d’un menteur, mythomane et escroc sur les bords. Effet catastrophique sur les jurés.

Il y a ensuite Alfred Lajat, imprimeur à Morlaix, qui affirme avoir croisé Quémeneur le mardi 29 mai à la terrasse du Café de Versailles, rue de Rennes à Paris. Mais il a surtout bien connu le conseiller général avant la guerre. S’il a attendu six mois pour aller voir le juge d’instruction, dit-il, c’est qu’il voulait éviter les ennuis avant que sa conscience ne le rattrape. Au procès, cela finira dans un grand moment d’humour, propre à détendre l’atmosphère solennelle de la cour d’assises : le président fait remarquer que les verres de ses lunettes sont très épais, un témoin ayant révélé que Lajat l’imprimeur est « myope comme une taupe ».

Il y a également Yves-Marie Le Berre, facteur chef remplaçant, qui se souvient avoir vu passer sur le trottoir Pierre Quémeneur, alors qu’il dînait au Rendez-vous des Morlaisiens (ça ne s’invente pas) dans le quartier Montparnasse, le dimanche 27 mai. Il n’en a fait part que huit mois plus tard… Il a cru le voir, corrigera son épouse obligeante.

Enfin il y a un homme dont la bonne foi et le sérieux ne peuvent être qu’incontestables, il s’agit de Me Henri Danguy des Déserts, notaire à Landerneau et même ancien édile, un notable qui connaît parfaitement son conseiller général pour les affaires duquel il a rédigé des actes. Il est tombé sur l’ami Quémeneur dans la salle des pas perdus de la gare de Rennes, le samedi 26 mai entre 13 heures et 14 heures. L’élu se dirigeait précisément vers le kiosque à journaux. Voilà, les deux hommes s’adressent mutuellement un petit salut de la main, et chacun va son chemin. Dès le 29 juin, quand l’arrestation de Seznec fait les gros titres de la presse, et surtout des journaux bretons, le notable s’en ouvre au commissaire de Landerneau qui, lui, assure avoir fait remonter cette information capitale de la « survie » de Quémeneur auprès des juges du tribunal de Brest, alors chargés de le retrouver. Mais personne ne l’aurait par la suite transmise au juge d’instruction Campion ! S’ensuivra une confrontation tardive de ces serviteurs zélés de l’État qui faillit virer à l’empoignade.

Mais, lors du procès, le notaire n’aura plus les mêmes certitudes, il a pu se tromper et d’homme et de jour, on ne peut être sûr de rien…

Il n’empêche qu’on constate au passage le peu de cas que faisait à l’époque la justice des témoignages à décharge, car voilà une rencontre qui, si elle a existé, pourrait conforter l’hypothèse d’un retour de Quémeneur vers la Bretagne. Et Morlaix. De plausible, cette version deviendrait la plus vraisemblable.

Pour finir, il faut aussi compter avec le témoignage bien plus tardif, livré par Denis Le Her-Seznec dans son livre Nous, les Seznec, qui prête main-forte, bien involontairement, à la version de son oncle « Petit-Guillaume ». Celui d’Yvonne Faucheux. À l’issue d’une conférence, elle lui raconte que son père a juré ses grands dieux avoir croisé son ami Quémeneur, dans un train, la nuit de sa disparition, le 25 mai : « La rencontre avait eu lieu dans un train circulant dans le sens Paris-province. » Le père d’Yvonne n’a jamais été entendu par la police. Cela n’allait pas dans le « bon » sens.

C’est sur la rumeur de Morlaix qu’il faut à présent nous pencher. Plus exactement sur les témoignages des employés de la scierie et des voisins de Traon Ar Velin, qui n’ont hélas intéressé à l’époque ni la police, de passage pour des perquisitions « ciblées », ni la justice. Enquête bâclée là encore ?

Le commissaire Vidal, directeur d’enquête, est persuadé que Seznec a assassiné Quémeneur à Houdan, donc il n’a rien à faire des voisins de Seznec à Morlaix… comme de tout ce qui va à l’encontre de sa thèse.

C’est en cherchant, pour mon tournage, un vieux tacot crédible, afin de mettre en images le voyage des deux compères, et puisqu’il ne semble plus y avoir de Cadillac d’époque disponible en France, que je vais découvrir l’existence de la « mémoire des Morlaisiens de l’époque ». Même Yves Boisset n’avait pas trouvé de Cadillac pour son téléfilm de 1993, donc à moins d’utiliser une imprimante en 3D, je ne vois pas bien comment j’y parviendrais… Je prends contact avec le responsable de l’American Breizh Car, une association de passionnés de belles automobiles américaines. Yvon Le Saoût accepte de m’aider et me livre les secrets du quartier, recensés par son père Yves Le Saoût, indigné des errements de la justice et des médias, qui avait titré son courrier à la garde des Sceaux, Marylise Lebranchu, une « pays » et une oreille sensible, « L’affaire Seznec ou l’innocence d’un coupable ».

Quelque temps plus tard, me voilà chez Yvon, fils d’Yves, qui ne me cèle pas son courroux de voir le travail de son père scandaleusement voué à la corbeille de la justice française… Veuf depuis peu, il semble prendre soin de la maison, rangement et propreté, comme si madame était toujours de ce monde. Je suis infiniment touchée par cet homme, haut, raide et souriant timidement, par sa volonté chevillée au corps de porter haut la mémoire et la parole bafouées du père.

« C’est une drôle d’histoire, commence-t-il, c’est surprenant que personne ne parle de ce qui s’est su et dit à l’époque ici, c’est ça qui nous choque, nous les Morlaisiens. Les Morlaisiens d’autrefois sont outrés que personne ne les ait écoutés… »

Yvon me fait part de ses liens étroits avec la famille Seznec. Son grand-père était receveur de l’octroi, un peu plus loin rue de Brest, au carrefour en patte d’oie, juste à côté donc, il n’y a pour ainsi dire que la rue à traverser.

Son père était un ami de « Petit-Guillaume », ils jouaient ensemble… La mère de Guillaume Seznec et son arrière-grand-mère se promenaient tous les jours sur la route vers l’église Saint-Martin. Un jour elle lui a dit : « C’est terrible ce qui arrive à ton fils », et Anne-Marie Seznec lui aurait répondu : « Il faut bien expier ! »

Et voilà comment se fonde une conviction : pour Yves et Yvon son fils, cela sonne comme un aveu, la mère de Guillaume Seznec savait pertinemment que son fils était coupable. Pour d’autres, tenants de « l’hypothèse Petit-Guillaume », la mort dans la salle à manger, cela indique que la belle-mère savait parfaitement que sa belle-fille avait repoussé les assauts du conseiller général, et que son fils avait dû faire le nécessaire… Dans un moment d’intimité, pour ne pas dire de faiblesse, elle avait concédé la très grande faute.

Reprenons avec Yvon Le Saoût les éléments glanés très vite « après les faits » de la fin mai, auprès des voisins du quartier. La scierie Seznec aurait été le théâtre d’une nuit d’enfer, le dimanche 27 mai 1923. Un enfant, Jules Faudet, le fils d’une voisine dont les fenêtres de la chambre donnent sur la scierie, passe une nuit de terreur : il voit une grande lueur au-dessus du bâtiment, les flammes montent si haut que le ciel en devient rouge. Selon sa maman qui a eu bien du mal à le consoler, il en a fait des cauchemars pendant longtemps.

Des flammes toute la nuit lors du retour de Seznec de son « voyage à Paris » ? Serait-ce parce qu’il a brûlé le corps de la victime Quémeneur dans la chaudière ?

Cette chaudière, on l’appelait la « locomobile », m’explique Yvon, une sorte de locomotive à vapeur, une roue qui tourne, une cheminée pour évacuer la fumée, « une belle machine montée un peu comme la tour Eiffel avec des rivets ».

Or un employé, Paul Baron, disait à qui voulait l’entendre avoir constaté, à son arrivée le lundi matin, que le foyer de la chaudière était encore chaud.

Et surtout il y a cette odeur nauséabonde qui a enveloppé tout le quartier pendant des heures. Tous les voisins s’en sont plaints, ça sentait le cochon grillé ! Était-ce Pierre Quémeneur qui rôtissait dans la locomobile ?

Lundi 28 mai, à l’heure de l’embauche, survient un autre fait troublant. Voilà Guillaume Seznec qui décide d’envoyer tous ses ouvriers chercher du bois, qui s’étonnent de la lubie subite du patron. L’un d’eux, handicapé, racontera qu’il a de ses yeux vu le patron en train de vider les cendres de la locomobile, avant d’aller les jeter dans la rivière, puis de nettoyer très méticuleusement le foyer. Ce qu’il n’avait jamais fait, au grand jamais. Seznec aurait donc tout simplement éloigné les ouvriers pour faire son macabre nettoyage à l’abri des regards.

On a beaucoup jasé, reprend Yvon, parmi les clients, au bistrot de la rue… Et cette échelle de bois qui avait disparu aussi cette nuit-là, c’était parce que Seznec manquait de combustible : c’est très long et difficile de brûler un corps, tout le monde sait ça.

Et hop, les cendres du pauvre Quémeneur jetées dans le Queffleuth ?

Seznec s’est toujours défendu en disant « Montrez-moi le corps ? », plaide Yvon, mais ici tout le monde a fait la relation entre la disparition de Quémeneur et les odeurs pestilentielles !

Les imaginations s’étaient-elles envolées du côté du procès-fleuve et à grand spectacle d’Henri-Désiré Landru qui avait eu lieu récemment, fin 1921, et passionné les gazettes et l’opinion : des célébrités s’y étaient pressées, de Mistinguett à Raimu ou Colette. Condamné à la peine capitale pour l’assassinat de onze femmes qu’il avait séduites et dont il avait brûlé les corps dans sa cuisinière, le « Barbe-Bleu de Gambais » avait été guillotiné à Versailles le 25 février 1922. Son erreur ? Il avait enterré les cendres de ses victimes dans le jardin…

Et devinez qui le « petit » maître de scierie, soi-disant innocent, a-t-il pris comme avocat ? Le ténor de Paris, Me Vincent de Moro-Giafferri, le même que Landru. Et croirez-vous ce que disait celui-ci avec emphase et arrogance lors de son procès ? « Montrez-moi les cadavres ! » Ne faut-il pas y voir un signe ?

« Il y a tellement de choses bizarres, et rapportées par plusieurs personnes, cela prouve qu’il s’est passé quelque chose qui n’était pas normal, dans cette scierie », me fait remarquer Yvon.

Son père et « tous les Morlaisiens » en ont été convaincus dès l’été 1923 : Seznec avait tué du côté de Houdan, ramené le corps probablement caché dans le coffre de la Cadillac, avant de le brûler dans la locomobile…

Mais que fait la police ?

Le père d’Yvon s’est longtemps mobilisé pour faire savoir ce que « tout Traon Ar Velin » pensait, indigné chaque fois qu’il entendait Denis Le Her-Seznec raconter des fables et mobiliser les médias pour réhabiliter son grand-père. Alors, en 1998, Yves Le Saoût a constitué un dossier contre l’oubli, que me donne solennellement son fils. Il est intitulé « L’affaire Seznec, la réalité… pour le respect de la mémoire des Morlaisiens de l’époque. Des survivants racontent… », avec tous les faits qu’il ressassait et que la justice n’avait pas souhaité connaître… Un dossier adressé au procureur de Morlaix, à la ministre Lebranchu, des courriers envoyés à la commission de révision…

« Oui, assène Yvon, les survivants de l’époque n’ont pas vu le crime mais tout le monde était convaincu que le corps de Quémeneur a été brûlé là. Je ne peux que croire mon père, mon grand-père et les ouvriers qui étaient aux premières loges : voilà, c’est ainsi, le corps est passé dans la locomobile et prouver l’inverse, ce sera impossible. » Mais le prouver aussi.

Sans ratiociner, il n’en reste pas moins que ces faits, ou plutôt ces témoignages mis bout à bout forment un faisceau troublant. Au point de pouvoir imaginer, sans extrapoler, qu’il s’est bien passé quelque chose à Morlaix.

Et comme le conclut avec sagesse Bernez Rouz, Seznec, ce n’est pas une enquête policière, c’est dix polars en un !