CAPÍTULO 15

Um livro encontra o caminho de casa

Berlim-Cannock

Poucas cidades são tão cinzentas como Berlim em março. Da última vez em que estive na Breite Straße, uma alameda verde de árvores ocultava o fato de que esse era o lado feio da Ilha dos Museus. A parte sul da ilha não tem nem o mesmo nome, é chamada apenas de Ilha do Spree. Sebastian Finsterwalder apaga o cigarro ainda fora da Zentral- und Landesbibliothek Berlin.

Passaram-se mais de seis meses desde que comecei minha jornada aqui. Poucas semanas atrás, recebi um e-mail de Finsterwalder. Alguma coisa tinha acontecido.

A caminho de sua sala, Finsterwalder me diz que estão acontecendo outras coisas na biblioteca, que passa por grandes mudanças. Não só os livros estão sendo digitalizados como alguns bibliotecários serão substituídos por robôs. A catalogação vai ser assumida por uma empresa terceirizada que usa máquinas para fazer o trabalho. É mais barato. Mas muitos funcionários vão ser demitidos, diz Finsterwalder, que é ativo no sindicato.

O projeto de restituição na Zentral- und Landesbibliothek Berlin vai continuar. Mas ninguém sabe por quanto tempo. Há anos de trabalho pela frente antes que Finsterwalder e seus colegas possam identificar os livros roubados no acervo.

“A gente não sabe quanto tempo tem. Nosso chefe continua falando como se esse projeto fosse acabar um dia. Normalmente, as investigações de restituição na Alemanha ocorrem por um período de tempo limitado, de dois ou três anos. Mas isso é algo que não tem como ser feito tão rápido. É um trabalho para gerações. E todo mundo sabe disso.”

A sala continua igual, exceto pelo fato de que o colega dele, Detlef Bockenkamm, não está aqui. Está no hospital. “Ele fraturou o quadril num acidente”, Finsterwalder me conta. Da parte dele, a luta continua, está escrevendo um novo estudo e criou um site para publicar materiais que ele e os colegas encontraram nos arquivos. Entre outras coisas, o fato de a biblioteca ter feito uma oferta em 1943 para ficar com cerca de quarenta mil livros roubados das casas de judeus deportados de Berlim.

“Está escrito muito claramente que o dinheiro pago pelos livros iria para a solução da ‘questão judaica’. A biblioteca sabia muito bem o destino que o dinheiro teria”, Finsterwalder diz, e me mostra a carta.

Na prateleira ao longo da parede, onde volumes com etiquetas de vários acervos foram organizados, alguns nomes e pilhas de livros foram acrescentados. Minha atenção imediatamente se volta para um livro com a assinatura “R. Wallenberg”. Finsterwalder não sabe como o livro foi parar na biblioteca nem quem possa ter sido “R. Wallenberg”, mas sabe que o exemplar foi furtado. Depois de comparar a assinatura com a do diplomata sueco Raoul Wallenberg, podemos confirmar que se trata de outro Wallenberg.

De uma caixa de papelão branca sob sua mesa Finsterwalder pega outro achado do acervo que está investigando atualmente. Cuidadosamente ele abre o livro e vejo que as páginas têm texto escrito à mão – letras grandes, bonitas, intrincadas, escritas à tinta sobre um papel grosso marrom. A origem é revelada por um carimbo com três flores-de-lis. “Esse é um registro de uma paróquia da pequena congregação de Verpel. Aqui está anotado quem se casou ou foi batizado entre 1751 e 1771. Ele chegou à biblioteca como presente em 1945, mas não sabemos exatamente como. Claramente o lugar dele não é aqui. Ele foi roubado por alguém durante a guerra”, explica. Verpel fica na região de Champanha-Ardenas no nordeste da França, perto de fronteira com a Bélgica. Em 2010, 85 pessoas moravam no povoado.

É muito provável que as origens dos livros roubados que hoje estão na Zentral- und Landesbibliothek Berlin sejam mais variadas do que as de qualquer outra biblioteca na Alemanha – e possivelmente em toda a Europa. Além de ter comprado lotes inteiros de livros dos nazistas, roubados de milhares de casas de judeus, depois da guerra a biblioteca passou a guardar livros retirados de 130 locais diferentes em Berlim – de oficiais nazistas, institutos, autoridades públicas e de várias bibliotecas nazistas, incluindo o depósito de livros da Seção VII na Eisenacher Straße, onde trabalhadores escravos judeus classificaram e encaixotaram os volumes. Ninguém sabe quantos livros ainda havia nas ruínas bombardeadas da antiga loja maçônica. Só se pode afirmar que parte deles veio parar aqui. Também há muitos exemplares roubados depois da guerra comprados no atacado de livreiros ou recebidos como “presentes”. Parte dos depósitos de livros para onde a biblioteca evacuou seu acervo também permaneceria intocada por décadas. Finsterwalder explica que dezenas de milhares de livros da biblioteca foram levadas para um celeiro perto de Berlim, onde permaneceram por quarenta anos.

Foi a partir desses acervos saqueados e esparsos que a antecessora da biblioteca, a Berliner Stadtbibliothek, reconstruiu seu acervo depois da guerra – em parte usando os livros para preencher as lacunas deixadas pelos bombardeios, mas também porque as brigadas de caça a troféus enviaram grande parte do acervo original para a União Soviética. Finsterwalder dá por irremediavelmente perdida essa parte da coleção. Ele acha que é mais importante para a biblioteca enfrentar sua própria história. Achar os donos de aproximadamente 250 mil livros roubados encontrados nesse prédio é um trabalho de detetive que, até agora, nenhum robô de catalogação do mundo pode realizar.

O que está em jogo é encontrar os livros de acervos que foram sendo sucessivamente desmembrados, espalhados, separados e triados. Até mesmo exemplares que pertenciam a coleções que foram, literalmente, pelos ares. “Temos muitos livros com estilhaços de projéteis”, diz Finsterwalder.

Estamos falando de bibliotecas fragmentadas até chegarem às menores partes possíveis. Aqui há livros de milhares de bibliotecas, mas é comum que haja apenas um ou uns poucos exemplares de cada acervo. Esses fragmentos do que em algum momento foi uma biblioteca completa fazem meus pensamentos se voltarem para o cemitério judeu destruído em Tessalônica. O modo como lápides quebradas foram usadas como material de construção para muros da cidade e se tornaram parte dela. Do mesmo modo, a Zentral- und Landesbibliothek Berlin se ergueu fazendo uso de cacos e ruínas. Em geral esses pilares são invisíveis, mas assim como uma mureta de ardósia atrás de uma garagem suja de motos, ou um ex-líbris esquecido em uma folha de rosto, eles oferecem uma narrativa sobre como esses elementos em algum momento foram parte de algo ou de alguém.

À pilhagem seguiu-se a destruição, ambas igualmente deliberadas e consequências da guerra. Livros desapareceram em moedores de fábricas de papel, foram explodidos e queimados. Outros simplesmente apodreceram em depósitos esquecidos, celeiros e porões inundados. Mas uma destruição maior, incomensurável, ocorreu como consequência da dispersão dos acervos. Mesmo quando alguns volumes esparsos ainda existem nas prateleiras de outras bibliotecas aqui e ali, eles perderam seu contexto. Eles eram parte de bibliotecas que tinham valor próprio – acervos em que as partes formavam um todo maior.

A dispersão foi uma estratégia consciente dos saqueadores. Somente destruindo aqueles acervos eles seriam capazes de construir novos. Muitas dessas bibliotecas resultaram de décadas, às vezes séculos, de cuidadosa construção. Houve gerações de sábios se reunindo e lendo os livros. Os exemplares também diziam algo sobre as pessoas que os possuíam e que os guardavam: o que elas liam e o que pensavam e com o que sonhavam. Às vezes as pessoas deixaram rastros na forma de passagens sublinhadas, anotações, notas nas margens ou pequenos comentários. Os belos ex-líbris desenhados pessoalmente que muitos leitores criaram para seus livros demonstram o cuidado e o orgulho que tinham de suas bibliotecas. Cada acervo, por si só, formou uma cultura singular, um retrato do mundo de seu criador, que se perdeu quando a coleção foi desmantelada. Os livros são fragmentos de uma biblioteca, de um mundo que existiu em algum momento.

Caixas de material de arquivo do Instituto Internacional de História Social em Amsterdã, repatriado do antigo arquivo secreto de Stálin em Moscou. A existência de uma enorme quantidade de livros e arquivos na Rússia foi revelada depois da queda da União Soviética.

Mas eles também são fragmentos de pessoas. Da última vez que vim aqui, o bibliotecário Detlef Bockenkamm, que foi quem revelou a verdade sobre essa biblioteca, me contou algo no que eu nunca consegui deixar de pensar durante minhas viagens. Os nomes que ele encontrava nesses livros esquecidos sempre davam a mesma resposta: “Toda vez as pistas levavam a Auschwitz”. Uma conclusão perturbadora que mostrava como isso não é apenas uma biblioteca, é também um memorial daqueles que muitas vezes não tiveram direito a um túmulo. Em alguns casos, os livros são só o que essas pessoas deixaram.

A maior parte dos livros é muda, ou seja, não diz muito sobre seus donos. Na melhor das hipóteses, um fragmento, uma anotação, talvez um nome. Às vezes o nome é comum demais, e as vítimas são muitas. Só o que Finsterwalder e seus colegas podem fazer é registrar os detalhes no banco de dados e esperar. Milhares de livros aguardam ali, todos disponíveis para busca, como uma rede que espera que alguém, em algum lugar, seja capturado. De tempos em tempos chega um e-mail e um livro é aberto.

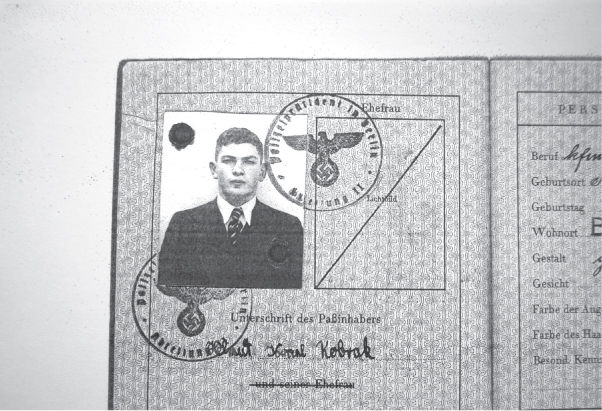

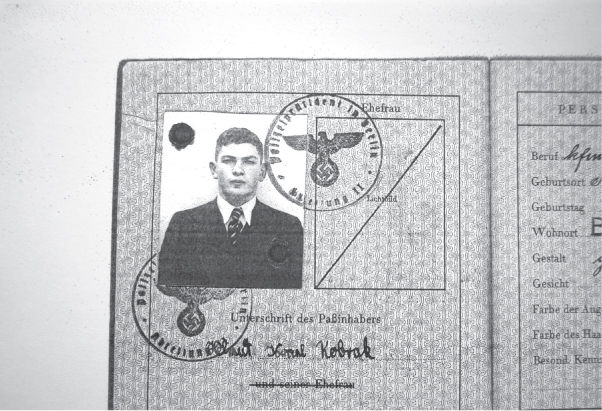

Um livro cujos rastros se perderam em Auschwitz há muito tempo está na mesa à minha frente. Um livrinho verde-oliva com um pequeno relevo dourado: uma foice diante de um feixe de trigo. Ele já estava na prateleira atrás de Finsterwalder da última vez que vim aqui. O título é Recht, Staat und Gesellschaft [Lei, Estado e Sociedade]. Seu autor foi o político conservador Georg von Hertling, chanceler da Baviera no turbulento período ao final da Primeira Guerra Mundial. No lado de dentro da capa, em uma folha de rosto, há um ex-líbris simples, que cria uma moldura em torno de um nome: Richard Kobrak. No canto superior direito da página de título, alguém – provavelmente o próprio Kobrak – escreveu o nome a lápis. Como acontece com tantos outros livros na Zentral- und Landesbibliothek Berlin, é difícil dizer de onde veio o livro.

“É bem complicado. Encontramos esse livro faz uns anos; ele chegou à biblioteca na década de 1950”, diz Finsterwalder, pegando um catálogo em que mais ou menos mil livros foram registrados. Todos têm a mesma origem, uma pessoa chamada Dombrowski: “É um acervo curioso. Tem muitos livros roubados aqui, mas tem outros que não podem ter sido roubados, porque foram impressos depois da guerra. Não temos certeza alguma quanto à origem geográfica. Dombrowski soa polonês, mas não era um nome totalmente incomum na Alemanha. Tinha um Dombrowski com ligações com a Gestapo; pode ter sido ele”.

A biblioteca começou a registrar os exemplares em 1958. “Foi assim que encontramos a maior parte desses livros. Mas não deixa de ser curioso que tenham criado um catálogo só para eles. Normalmente as coisas não eram feitas assim”, diz Finsterwalder, e vira as páginas até chegar ao livro de número 766 – o livro de Richard Kobrak. “Esses números são usados até hoje; então, com a ajuda do catálogo, consegui chegar até as prateleiras e encontrar os volumes. A maioria ainda estava aqui. Eles vieram de vários acervos diferentes que foram espalhados antes da guerra ou durante o conflito. Assim, fotografei os livros e pus tudo no nosso banco de dados público. O livro do Kobrak entre eles.”

Alguns livros que foram encontrados na Zentral- und Landesbibliothek Berlin vêm de pessoas e bibliotecas conhecidas. Na prateleira estão alguns livros que pertenceram ao pianista Arthur Rubinstein, famoso internacionalmente, incluindo uma coletânea de sonetos com uma dedicatória pessoal do poeta brasileiro Ronald de Carvalho. Mas a maior parte dos exemplares que estão aqui pertencia a gente comum.

Uma busca em vários arquivos pelo nome de Richard Kobrak não revela muita coisa. Em um arquivo genealógico encontro umas poucas linhas: “Dr. Richard Kobrak nasceu em 1890. Durante a guerra foi deportado no Transport 1/90 de Berlim para Theresienstadt 18/03/1943. Depois deportado no Transport Er de Thersienstadt para Auschwitz 16/10/1944. Dr. Kobrak perdeu a vida no Shoah”.[1]

Graças à hedionda, seca e meticulosa burocracia nazista, sabemos mais sobre os números dos trens usados para deportar Kobrak do que sobre ele próprio. Meros números para designar uma pessoa entre milhões de outras que estavam sendo transportadas até as suas mortes. É comum que não haja mais nada.

O número de livros roubados que integram o acervo, por si só, impossibilita Finsterwalder e seus colegas de se aprofundarem muito mais. “Às vezes buscamos ativamente os donos, mas normalmente só colocamos as informações no banco de dados e torcemos para que alguém encontre, caso haja descendentes”, ele diz. Mas cerca de um mês depois da minha primeira visita à biblioteca, em junho de 2014, um e-mail chegou. Alguém havia encontrado o livro de número 766, registrado por Finsterwalder no banco de dados. A mensagem foi enviada do outro lado do mundo, por uma cientista que estudava dengue no Havaí. Ela não era a descendente, mas acreditava conhecer a pessoa a quem o livro pertencia. Ela tinha se casado com alguém de outro ramo da família Kobrak, ligado ao irmão de Richard Kobrak que havia deixado a Alemanha nazista na década de 1930. No final do ano, segundo me contou Finsterwalder, chegou outro e-mail enviado por uma mulher chamada Christine Ellse que disse ser neta de Richard Kobrak.

Em um banco de dados alemão encontro um pouco mais sobre Kobrak e fico sabendo que até 1933 ele trabalhou como advogado e funcionário público na prefeitura de Berlim. Era casado com Charlotte Kobrak, três anos mais nova do que ele. O casal teve três filhos. Não há informações precisas sobre as datas de morte nem de Richard nem de Charlotte. Só sabemos que eles estavam em um dos últimos trens que partiram de Theresienstadt para Auschwitz em 16 de outubro de 1944.

É provável que, como centenas de milhares de outras pessoas no outono de 1944, eles tenham sido levados imediatamente para as câmaras de gás. Mas vejo que os três filhos do casal, que quando a guerra começou não passavam de adolescentes, sobreviveram. Como?

Richard Kobrak conseguiu tirar seus três filhos da Alemanha em 1939, incluindo o pai de Christine Ellse, Helmut Kobrak. No entanto, ao chegar à Inglaterra, ele foi deportado para a Austrália como “inimigo estrangeiro”.

Finsterwalder me passa o livro verde-oliva dentro de um envelope pardo acolchoado, com duas cópias de um contrato. O documento tem duas páginas e, por meio dele, a Zentral- und Landesbibliothek Berlin transfere a propriedade do livro para “os descendentes do dr. Richard Kobrak”.

Recentemente o partido político de esquerda Die Linke e o partido ambientalista Die Grünen propuseram no Bundestag que as possibilidades para que as vítimas do nazismo recuperem seus pertences perdidos sejam melhores, mas Finsterwalder não acredita que isso um dia venha a se realizar. “Na Alemanha a atitude é de que já pagamos o que devíamos. Infelizmente, não há muita vontade política para lidar com isso de maneira significativa.” Quanto a isso, Sebastian Finsterwalder e Detlef Bockenkamm têm algo de ativistas da restituição. Apesar dos recursos limitados e da resistência burocrática, continuam a escavar nesse cemitério de livros e a expô-lo.

O tema da restituição, e a atenção que a imprensa dedicou ao assunto desde seu reaparecimento, nos anos 1990, tem se focado principalmente em casos espetaculares de obras de arte saqueadas e nos conflitos legais envolvendo a devolução de obras de arte que valem milhões de dólares – por exemplo, a bem-sucedida batalha legal empreendida por Maria Altmann, uma sobrevivente do Holocausto, para reaver algumas das maiores obras-primas do pintor Gustav Klimt que estavam nas mãos do governo austríaco. Em 2006, cinco telas restituídas naquele mesmo ano foram vendidas por 325 milhões de dólares. Esses casos muitas vezes envolveram truques sujos de museus, governos e advogados aproveitadores em detrimento de reivindicações legítimas de sobreviventes e de seus herdeiros. Acima de tudo, esses casos, e as fantásticas somas envolvidas que vêm à tona de tempos em tempos, ofuscaram a questão moral por trás da restituição. Isso deu munição para os adversários da restituição, que tentaram fazer parecer que o processo todo era, na verdade, movido por ganância. As vozes pedindo o fim das restituições ou que houvesse um “prazo” para a devolução em geral eram exatamente as de quem tem algum tipo de culpa moral nesses casos: negociantes de arte, museus e governos.

Na espartana sala de Sebastian Finsterwalder na Zentral- und Landesbibliothek Berlin não há nada parecido com esses casos espetaculares de restituição, mas é mais fácil lembrar qual é o verdadeiro cerne da questão. Aqui a devolução de propriedade – centenas de casos desde o começo do processo, poucos anos atrás – acontece em grande medida sem que ninguém preste atenção. Nenhuma manchete, escândalo ou interesse da parte de escritórios de advocacia bem remunerados. Na maior parte dos casos o custo da postagem é maior do que o valor financeiro dos livros devolvidos. É um processo de restituição totalmente livre do mercado de arte onde o dinheiro fala alto. O valor desses livros é de outra espécie, que não pode ser medida em termos monetários. Do ponto de vista de Finsterwalder e de seus colegas, há uma obrigação moral por trás desse trabalho, que é a devolução de algo que foi perdido – livro a livro.

“Me perguntaram em Israel por que continuamos fazendo esse trabalho de varejo, tão demorado. Por que simplesmente não doamos os livros para famílias judias ou para a Biblioteca Nacional em Israel? Mas se ainda existir a possibilidade de encontrar descendentes ou sobreviventes, e normalmente essa possibilidade existe, acho que devemos devolver os livros para eles. Estou convencido de que é a coisa certa a se fazer. Depois disso, eles podem doar os livros se quiserem, mas essa decisão não cabe a mim, nem a uma biblioteca em Israel.”

Coloco o envelope pardo com o livro verde-oliva na minha mochila. Sou tomado por uma opressora sensação de responsabilidade, que logo se transforma em outra coisa. Poucos dias depois, quando entro em um avião de Berlim para Birmingham, na Inglaterra, o livro continua na minha mochila. Mal encostei nele. Mas várias vezes nos últimos dias abri a mochila e espiei dentro do envelope pardo, para ter certeza de que ele ainda estava ali. Para onde poderia ter ido eu não sei. Nem sei quem poderia querer roubar o livro. Mas a ideia de que ele podia desaparecer me deixava nervoso. O livrinho verde-oliva não é nenhum grande tesouro – se fosse, talvez as coisas ficassem mais fáceis. Talvez nesse caso ele pudesse ser substituído em caso de perda, mas este livro é insubstituível.

Mas não havia livros apodrecendo apenas em celeiros perto de Berlim. Em outubro de 1990, uma revista cultural russa, a Literaturnaia gazeta, revelou que dois milhões e meio de livros-troféus alemães tinham sido esquecidos numa Igreja em Uzkoye, perto de Moscou. Várias décadas de umidade, bichos e uma cobertura de cocô de pombos que não parava de crescer transformaram os livros numa massa amorfa em processo de apodrecimento.[2] A reportagem teve grande repercussão, não só na União Soviética, mas também na Alemanha. Era a primeira vez que o grande roubo de acervos alemães vinha à tona, em grande medida como consequência da glasnost, a política de transparência e abertura a que Mikhail Gorbachev deu início, numa tentativa de modernizar o sistema soviético.

As reformas de gorbachev, a Glasnost [abertura] e a perestroika [inovação], acabaram acelerando a queda do império. Em boa medida, porque a glasnost ajudou a expor os problemas do sistema e, desse modo, a retirar sua legitimidade. Também foi a primeira vez que vieram à tona informações sobre caça a troféus durante a guerra, que até então eram sigilosas. No período do pós-guerra alguns acervos foram devolvidos, mas via de regra apenas para o bloco oriental. Nunca houve um debate sobre restituição, muito menos sobre a ideia de devolver algo ao Ocidente e de devolver materiais que haviam ido parar no arquivo secreto de Stálin.

A bem-sucedida abertura dos arquivos soviéticos não só ofereceu uma compreensão melhor sobre as pilhagens dos nazistas, já que milhões de documentos alemães confiscados foram liberados, como também permitiu que se descobrisse que milhões de livros e milhares de metros de estantes com materiais de arquivo, dados por anos como perdidos na guerra, na verdade estavam em outras prateleiras na União Soviética.

Até o destino trágico dos livros-troféus foi revelado. Eles estavam em péssimo estado, tinham apodrecido ou foram descartados. Passaram por vastas operações de exclusão feitas por arquivistas, censores e bibliotecários – não muito diferentes da exclusão de “literatura degenerada” conduzida pela Alemanha nazista na década de 1930. Muitas vezes, os mesmos livros foram considerados impróprios pelos dois lados, vistos como literatura burguesa ou decadente.[3]

Nos anos que se seguiram à queda da União Soviética, surgiu o debate sobre a restituição desses livros-troféus. Um passo foi dado em 1992, quando se marcou uma conferência entre bibliotecas russas e alemãs. Entre os delegados russos estavam representantes de algumas das bibliotecas que mais haviam recebido livros-troféus, como a Vserossiyskaya Gosudarstvennaya Biblioteka Inostrannoy Literatury im. M.I. Rudomino (VGBIL) – Biblioteca Estatal Russa de Literatura Estrangeira Margarita Rudomino. Rudomino, que foi superintendente da biblioteca durante a guerra, comandou o saque dos livros na Alemanha. No espírito da glasnost, a biblioteca tornou público um catálogo de livros valiosos desde o século XVI que tinham sido confiscados.[4]

A conferência levou à criação de uma comissão para investigar a devolução de livros antigos e valiosos. Outros países, como Holanda, Bélgica, Hungria, Noruega, Polônia, Áustria e França, também abriram negociações com a nova Federação Russa tentando reaver acervos perdidos de livros e arquivos. Negociações semelhantes começaram a ocorrer com a Ucrânia e a Bielorrússia independentes, que receberam milhões de livros-troféus.

Várias bibliotecas, como a VGBIL em Moscou, tomaram a iniciativa por conta própria, e antes da conferência de 1992 604 livros roubados pelos nazistas tinham sido devolvidos à Universidade de Amsterdã.[5] Holanda, Bélgica e França participaram do processo colaborativo para identificar e reaver material de arquivo perdido, que se presumia estar em algum lugar da Rússia. A escala do roubo de arquivos feito pelos soviéticos veio à tona quando foi fechado um acordo com a França para a devolução de 7 mil metros de prateleiras de materiais do arquivo secreto de Stálin em Moscou. Entre outras coisas, estavam lá arquivos da polícia secreta francesa e de ordens maçônicas, além de arquivos particulares pertencentes a Léon Blum, Marc Bloch e ao ramo francês da família Rothschild. A permuta teve um preço. Além de pagar 3,5 milhões de francos, a França precisou entregar arquivos relativos à Rússia.[6]

Documentos históricos inestimáveis que estavam nos arquivos secretos russos também começaram a vir à tona. Um emissário do presidente Boris Yeltsin entregou à Polônia documentos secretos sobre o massacre de Katyn durante a guerra, quando 22 mil poloneses, incluindo milhares de oficiais, foram executados pelo serviço de segurança soviético, a NKVD.

No entanto, o otimismo e as grandes expectativas, que durante alguns anos no início da década de 1990 definiram as relações entre Oriente e Ocidente, logo ficariam para trás. Embora Yeltsin tenha feito acordos para a devolução de materiais a vários países, a Duma (assembleia legislativa do final do Império Russo) passou a criticar cada vez mais a mão aberta do presidente.

A resistência partia principalmente de nacionalistas de direita e de comunistas, que rejeitavam todos os casos de restituição. Não demorou para os adversários terem maioria na Duma e suspenderem a devolução de arquivos franceses em 1994. A essa altura, cerca de três quartos do total já haviam sido entregues à França, mas vários caminhões enviados a Moscou tiveram de voltar vazios. A grande soma que a França pagou, supostamente para garantir a microfilmagem dos documentos, nunca foi recebida pelo arquivo e deve ter sumido no meio do caminho.[7] Não seria a última vez que coisas desse gênero aconteceriam.

Os que se opunham à restituição afirmavam que os tesouros levados para a Rússia pelas brigadas de caça a troféus não foram roubados e sim “libertados pelo Exército soviético” e que, portanto, foram levados de maneira legal para a União Soviética. A atitude dominante era de que a Rússia não tinha obrigação de devolver nada. Mas essa resistência estava longe de ser unânime, e muitos acadêmicos, bibliotecários e acima de tudo o governo Yeltsin acreditavam ser necessário fazer algum tipo de restituição para reconstruir as relações com o Ocidente. No entanto, os nacionalistas russos e o Partido Comunista rejeitavam veementemente esses argumentos e faziam campanhas duras contra a restituição. O Pravda, jornal do Partido Comunista, trazia manchetes como “Será que o povo russo vai ser roubado outra vez?”.[8]

Em outros países da antiga União Soviética, a atitude em relação à restituição de tesouros pulverizados variava entre a animosidade, a indiferença e o espírito de cooperação. Países como Bielorrússia e Ucrânia adotaram uma abordagem semelhante à da Rússia, enquanto a Geórgia, em 1996, devolveu 96 mil livros-troféus à Alemanha, seguida da Armênia, que também devolveu livros para a Alemanha.[9]

Quando a Rússia entrou para o Conselho da Europa, em 1996, parecia que as coisas iam mudar. Uma das exigências para que o país se tornasse membro era negociar a restituição de material a outros países europeus. Mas as esperanças logo foram por água abaixo. Em julho do mesmo ano, a Duma tentou aprovar uma lei que “nacionalizaria” todos os tesouros trazidos como troféus de guerra, tornando, assim, sua devolução impossível. Yeltsin, afirmando que a reputação internacional da Rússia estava em jogo, vetou a tentativa. No entanto, a proposta foi reapresentada pela Duma. Um deputado declarou que a devolução desses tesouros seria como “cuspir no túmulo dos 27 milhões de cidadãos soviéticos mortos na guerra”.[10] Outro deputado ultranacionalista reclamou da submissão de Yeltsin aos alemães, que eram “vilões fascistas na época e continuam sendo hoje”.[11] O fim da União Soviética não diminuiu os sentimentos em relação à Grande Guerra Patriótica. O veto de Yeltsin foi derrubado em 1997, mas o presidente se recusou por um ano a sancionar a lei. Em 1998, a Corte Constitucional Russa obrigou Yeltsin a sancionar a lei. A nova legislação não só impedia a continuidade da restituição de tesouros artísticos para o Ocidente como também proibia a devolução de grandes quantidades de artefatos roubados de repúblicas do antigo bloco soviético.

Outra circunstância agravante foi o fato de os arquivos soviéticos terem sido mais uma vez fechados para pesquisadores ocidentais, o que tornou quase impossível rastrear os tesouros roubados. A Glasnost, a breve era de abertura, deu lugar a uma cultura de sigilo não muito diferente do “velho modo soviético”.

Embora a lei antirrestituição russa tenha de fato parado a devolução de grandes tesouros levados ao país como troféus de guerra, continuava sendo possível reivindicar acervos menores, ainda que isso fosse complicado e caro. Era necessário fazer tratativas diplomáticas, encontrar brechas legais e em alguns casos pura e simplesmente pagar propinas, com a exigência de que a pessoa evitasse a todo custo a palavra restituição, que tinha conotações políticas delicadas. Um dos primeiros casos desse tipo de “devolução” que a Duma estava disposta a aceitar dizia respeito ao arquivo Liechtenstein. Um acordo foi firmado em 1996 após negociações com a família real de Liechtenstein, cujo arquivo estava em Moscou. No entanto, nesse caso não se tratava de uma restituição, do ponto de vista da Duma, e sim de uma permuta. A família real, incitada pelos russos, comprou um acervo de documentos sobre o assassinato do tzar e de sua família em 1918. Os documentos, que permaneceram ocultos em um cofre de banco em Paris por setenta anos, tinham vindo à tona recentemente em um leilão da Sotheby’s. Eles foram vendidos por meio milhão de dólares.

O caso foi o início de uma nova fase em que a “restituição” deu lugar à “permuta”. Logo haveria outros desses casos de entrega de arquivos e bibliotecas em troca de algo. Mas não se pode dizer que esse tipo de troca fosse novidade; era uma volta ao velho sistema soviético, em que o regime trocava materiais como cartas ou livros para tomar posse de itens que desejava – especialmente se tivessem relação com Lênin e Marx, pelos quais se pagava praticamente qualquer preço. Por exemplo, há um caso em que o regime ofereceu uma tela de Kandinsky por um manuscrito de Lênin.

Na nova Rússia, onde o nacionalismo havia substituído o leninismo, o legado imperial assumiu importância central. A Rússia decidiu que os troféus de guerra não foram roubados, e sim libertados pelo Exército Vermelho, e que, portanto, deveria haver compensação por qualquer coisa que fosse devolvida. O diretor do Hermitage em São Petersburgo comentou a um jornal britânico: “Caso essas telas tivessem ficado na Alemanha depois de 1945 o imposto sobre herança já teria incidido sobre elas duas ou três vezes a essa altura. Para mim é evidente que a Rússia, como guardiã dessas obras, tem mais direito a esses tesouros do que a Alemanha”.[12]

Em 1999, a Grã-Bretanha obteve documentos sobre prisioneiros de guerra britânicos em campos de concentração alemães oferecendo em troca documentos sigilosos sobre o assassinato do tzar Nicolau II. A França, ao evitar qualquer menção ao conceito problemático de “restituição”, teve êxito ao negociar a devolução de partes do arquivo que anteriormente havia sido retido. Em 2000, vários caminhões carregados de materiais foram devolvidos, incluindo pertences da Alliance Israélite Universelle, que recebeu mais de 34 mil documentos.

A Holanda e a Bélgica, depois de longas negociações, também recuperaram alguns arquivos. Os belgas tiveram de pagar 130 mil dólares como aluguel retroativo à Rússia por ter “preservado e armazenado” esses arquivos por cinquenta anos.

A Holanda chegou a um acordo com Yeltsin em 1992, mas a Duma impediu que a restituição fosse em frente. A solução, após anos de negociações infrutíferas e demoradas, foi fazer com que a rainha Beatriz fosse à Rússia em 2001 para assinar um acordo com Vladimir Putin. O arquivista-chefe do Arquivo Estatal holandês ouviu de um embaixador israelense que o regime russo gostava do glamour real. No mesmo ano, as primeiras caixas de material de arquivo começaram a chegar à Holanda. Era um material valioso, mais de três mil arquivos, com centenas de milhares de documentos. A maior parte pertencia a uma série de organizações e instituições judaicas, incluindo o Instituto Internacional de História Social em Amsterdã e a Grootoosten der Nederlanden em Haia. No entanto, o material não foi cedido gratuitamente. A Holanda precisou pagar 100 mil dólares por aluguel de arquivos, custos administrativos e pela microfilmagem do material para os arquivos russos.[13]

Para pessoas físicas, acabou sendo quase impossível reivindicar a posse de materiais, com uma exceção espetacular: os Rothschild. Em 1993, um pesquisador em busca de documentos relativos a Auschwitz no arquivo especial de Stálin encontrou documentos relativos a ramos da família tanto na Áustria quanto na França. O tempo foi exatamente suficiente para que os documentos franceses fossem enviados de volta à França em 1994, incluindo os arquivos do banco da família com sede em Paris, o Rothschild Frères. No mesmo dia em que os arquivos chegaram a Paris, um debate acirrado teve início na Duma, levando ao bloqueio de todas as restituições. Os documentos foram levados ao Arquivo Rothschild em Londres, que reunia e abrigava grande parte do famoso arquivo da família desde 1978.

No entanto, os documentos austríacos continuavam em Moscou, e eram considerados material histórico de valor inestimável sobre uma das famílias mais poderosas do mundo na indústria e nas finanças no século XIX. Também se descobriu que o arquivo continha parte dos documentos mais antigos sobre os Rothschild, remontando a Frankfurt e aos primeiros passos da carreira do ancestral da família, Mayer Amschel, que se estabeleceu como banqueiro na década de 1760.[14] A importância dos documentos dos Rothschild não se devia unicamente à família em si, mas também, em um sentido mais amplo, pelo que ajudavam a compreender da história de finais do século XVIII até a Primeira Guerra Mundial.

Era difícil apostar que qualquer processo de restituição para reaver esses documentos dos arquivos russos – cujo acesso ficava cada vez mais difícil – pudesse dar certo. Mas ainda havia outra possibilidade, que era a de fazer às autoridades russas uma oferta que elas não pudessem recusar e que, no fim, acabou sendo uma coleção de cartas russas de amor. No verão de 1999, uma enorme quantidade de cartas raras que o tzar Alexandre II da Rússia escreveu para sua segunda esposa, a princesa Ekaterina Mikhailovna Dolgorukova, foi a leilão na Christie’s. Os Rothschild compraram as cinco mil cartas por 180 mil libras. Eles receberam uma dica de que o arquivo estatal russo tinha interesse nas cartas, mas não tinha verba para comprá-las.[15] O governo russo mordeu a isca e pouco tempo depois começaram as negociações.

Como em várias outras permutas, o governo tinha um bom pretexto para devolver os arquivos, no caso o fato de o confisco ter ocorrido na Polônia e não na Alemanha. Acima de tudo era a ideia de restituir algo aos “fascistas” (Alemanha e Áustria) que se tornou impossível na Rússia. Mas na lei antirrestituição havia uma cláusula afirmando que podiam ser feitas “exceções” às vítimas do nazismo. Depois de o governo descobrir que os documentos dos Rothschild não eram troféus, os arquivos foram devolvidos em 2001. As cartas de amor do tzar foram aceitas em troca de “custos” que os russos tiveram para preservar os arquivos.

Mas, embora alguns documentos tenham sido devolvidos, muitos permanecem nos arquivos da Rússia, da Bielorrússia e da Ucrânia, incluindo documentos roubados aos judeus de Tessalônica. Muita coisa ainda não foi recuperada, e a situação política da Rússia tornou impossível o aprofundamento das investigações. Apesar de alguns arquivos roubados terem voltado para casa depois da queda da União Soviética, um número consideravelmente menor de livros-troféus teve o mesmo destino. A devolução de 604 livros para a Holanda em 1992 segue sendo a única “restituição”, de acordo com as regras em vigência, de livros saídos da Rússia.

Antes mesmo de 1991, vieram à tona informações sobre muitas das bibliotecas mais valiosas ou, para ser mais exato, de partes delas, que ainda existiam na União Soviética. Uma delas era a Biblioteca Turguêniev de Paris. No entanto, logo se soube que os livros relevantes haviam irremediavelmente se espalhado por Rússia, Bielorrússia e Ucrânia. Nos anos 1980, livros com o carimbo da Biblioteca Turguêniev apareceram em sebos de Moscou.[16] Mais tarde, quinze livros foram encontrados em uma biblioteca universitária, a Voronezh, na Rússia central, e outro livro foi descoberto na universidade em Lugansk, na Ucrânia. Livros soltos foram encontrados bem mais a leste, até numa biblioteca na ilha russa de Sacalina, ao norte do Japão.[17] Alguns livros voltaram para casa, provavelmente por meio de permutas ou da migração de russos. Por exemplo, dois livros da Biblioteca Turguêniev foram descobertos na Universidade Stanford, na Califórnia.

Quando a Biblioteca Turguêniev comemorou seu aniversário de 125 anos em 2001, apenas um único livro dos 100 mil que foram saqueados havia voltado a Paris. Em meio aos 600 livros devolvidos à Holanda no início da década de 1990, havia uma Bíblia com o carimbo da biblioteca. O mais provável é que o livro tenha sido mandado para Amsterdã por engano, já que o texto estava em holandês. No início dos anos 2000 veio a confirmação de que entre oito mil e dez mil livros da Biblioteca Turguêniev continuavam em acervos estatais russos, principalmente na antiga Biblioteca Lênin, em Moscou.[18] Finalmente, alguns anos mais tarde, foram devolvidos 118 livros, que podem ser vistos hoje na biblioteca em Paris. O motivo para que eles tenham sido devolvidos foi uma brecha legal, o que significava que aqueles exemplares em específico não estavam sujeitos às leis antirrestituição aprovadas pela Duma. Os volumes haviam sido encontrados antes na Polônia, e na década de 1980 haviam sido doados pelo Partido Comunista soviético como um presente para a Polônia. Portanto não eram considerados “livros-troféus” protegidos por lei. Eles foram entregues à embaixada francesa em Moscou perto do final de 2002.

Um caso possivelmente mais trágico foi o da Biblioteca della Comunità Israelitica, a biblioteca desaparecida da congregação judaica em Roma. A comissão criada pelo governo italiano em 2002, depois de pressões feitas pela congregação, concluiu que “não era inconcebível” que os livros tivessem sido levados para a União Soviética.[19] Sua biblioteca irmã, a Biblioteca del Collegio Rabbinico, que também ficava na sinagoga no Lungotevere de’ Cenci, em Roma, foi encontrada em Hungen e entregue ao Depósito Arquivístico Offenbach. Mas a Biblioteca della Comunità Israelitica jamais foi encontrada, e seu destino permanece um mistério. Não é provável que um acervo tão impressionante tenha se perdido na triagem de Offenbach ou Tanzenberg – já que os livros da biblioteca tinham carimbos bastante visíveis.

A comissão concluiu que as bibliotecas foram remetidas em duas fases em 1943; embora a Biblioteca del Collegio Rabbinico tenha chegado a Frankfurt, o trem que transportou a Biblioteca della Comunità Israelitica seguiu outra rota. A hipótese mais provável é de que a biblioteca tenha sido levada ou para a ERR ou para a RSHA em Berlim e de lá evacuada para leste, para a Polônia, para os Sudetos ou para a Silésia. Mas não há indícios que confirmem isso, já que boa parte dos documentos relativos às atividades da ERR e da SS na Itália foi destruída.[20] As investigações que a comissão fez sobre outros arquivos relacionados não chegarem a qualquer conclusão sobre o paradeiro da biblioteca, mas parece haver indícios de que ela tenha sido levada à União Soviética, muito provavelmente para Moscou.

Por isso, em 2005, a comissão cogitou a ideia de procurar os livros em acervos russos, algo que exigiria negociações no mais alto nível político. Os pesquisadores da comissão não tiveram acesso independente aos arquivos russos – as investigações tiveram de ser feitas por um grupo russo. Em 2007, chegou-se a um acordo pelo qual a comissão, com o auxílio de um banco, pagou 30 mil euros para que a Biblioteca de Literatura Estrangeira em Moscou procurasse os livros. A biblioteca apresentou três relatórios, que a comissão considerou insuficientes, por se basearem em grande medida em fontes, arquivos e acervos que já eram de domínio público. Quando a comissão apresentou seu relatório final em 2009, nenhum livro havia sido recuperado. Embora não tenha sido possível provar que os livros foram encontrados em algum lugar da antiga União Soviética, a comissão declarou com certa resignação que investigações mais aprofundadas só seriam possíveis “depois que se encerrarem as limitações de acesso aos arquivos russos encontrados pela comissão durante suas atividades”.[21] Atualmente não existe disposição política para tornar os arquivos russos mais acessíveis, nem para que se retomem as restituições. Não parece que a situação política vá mudar no futuro próximo. Até que algo mude, milhões de livros-troféus – embora ninguém saiba dizer quantos – continuarão sendo “prisioneiros de guerra”, nas palavras da historiadora Patricia Kennedy Grimsted: “Hoje, na Rússia, não há disposição para devolver os livros para os países e famílias roubados. Ainda precisamos saber quais livros, do patrimônio cultural europeu, estão representados lá, um monumento às bibliotecas que foram destruídas e pulverizadas como consequência da mais terrível guerra da história humana”.[22]

Christine Ellse segura uma folha de papel A4 em que escreveu meu nome em grandes letras maiúsculas com caneta hidrográfica verde. Não chega a ser necessário, já que somos as duas únicas pessoas na pequena estação de Cannock. Na verdade, chamar o lugar de estação chega a ser um exagero, já que o local funciona mais como uma pausa para o trem que me trouxe de Birmingham. Cannock, em Staffordshire, na região central da Inglaterra, é uma antiga zona de mineração de sobrados de tijolos construídos na época em que a extração de carvão era a base da economia da cidade. Mas depois da era Thatcher não sobrou muita coisa aqui.

Depois de uma longa espera, Christine Ellse de Cannock, perto de Birmingham, finalmente segura o livro do avô. É o único pertence de Richard Kobrak que foi recuperado.

“Falam que temos o mais alto índice de gravidez na Inglaterra, mas não sei se é verdade”, diz Ellse enquanto me leva de carro no curto trajeto até a casa da família na “única rua boa” de Cannock, como diz ela, rindo. Ellse, uma mulher magra na casa dos cinquenta anos, com um jeito de falar que na Inglaterra seria chamado de “espirituoso”, trabalha numa escola de música ali perto.

Momentos depois Christine Ellse está sentada em um sofá de couro bege, respirando fundo. Lá fora há um jardim grande, de aparência rústica devido à falta de cuidado. Ela segura o pequeno livro verde-oliva com as duas mãos – olha para ele por um bom tempo e depois para mim.

“Hoje escrevi no Facebook que estava esperando este livro. Tentei fazer outras coisas, mas não deu muito certo. Fiquei só esperando este livro voltar. E me perguntei o porquê, digo, não tenho nem como ler isso; é em alemão. Eu realmente queria o livro, acho. Apesar de ser cristã, sempre me senti muito judia. Nunca consegui falar do Holocausto sem chorar, me sinto tão ligada a tudo isso”, diz Ellse, abrindo o livro e virando as páginas por um tempo antes de continuar.

“Fico muito grata por este livro porque... Conheci meus avós ingleses do lado da minha mãe. Eles viveram e depois morreram. Foi normal, não ter avós do lado paterno. Muita gente não tinha, mas no meu caso tinha alguma coisa anormal. Eu não tinha nem uma foto deles. Tinha um buraco ali, um vácuo emocional, se é que você me entende. Sempre teve alguma coisa que ficou no ar, que não era dita”, Ellse fala, apertando o livro.

“Sabe, meu pai nunca falou disso. Sobre o passado, sobre a guerra. Mas minha tia falava sem parar, o tempo todo. Ela era a irmã mais velha, por isso também era a mais ‘alemã’ de todos. Ela lidava com o assunto falando; meu pai lidava com isso nunca falando do assunto. Desde pequena eu sabia que alguma coisa terrível tinha acontecido. Sabia que meus avós tinham morrido na guerra. Depois descobri que tinham morrido na câmara de gás, mas quando você é criança não sabe o que isso quer dizer. É só uma história – você não entende. Aí fiquei sabendo que eles morreram em Auschwitz. Só depois de adulta fui começar a entender e perceber o significado daquilo. Foi bem difícil quando soube que eles foram assassinados faltando só dez dias para as câmaras de gás serem desativadas. Foi uma agonia. E me imaginei sentada no trem, com frio e fome. E depois direto para as câmaras de gás. Nunca superei isso.”

Christine Ellse levanta e vai até uma mesa, onde espalhou pastas e arquivos com a história da família. A maior parte ela recebeu do historiador alemão Tomas Unglaube, que pesquisou a família Kobrak. De uma das pastas ela tira um retrato de família, feito pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Richard Kobrak está sentado à direita – um sujeito idoso, com rosto redondo, um bigode pequeno e bem aparado, as mãos juntas. A esposa, Charlotte Kobrak, está no meio do grupo, sorrindo para a câmera, uma mulher bonita com cabelos grisalhos nas têmporas. Ao redor deles estão os três filhos do casal, as meninas Käthe Kobrak e Eva-Maria Kobrak, e o pai de Christine Ellse, Helmut Kobrak, com a mão sobre o ombro do pai. Ele estava no fim da adolescência quando a foto foi feita.

A família se mudou de Breslau para Berlim em 1927, quando Richard Kobrak conseguiu um emprego na prefeitura. A família era cristã e não se identificava como judia. Cinquenta anos depois da guerra, a irmã mais velha, Käthe Kobrak, escreveu em seu livro de memórias, que Ellse me mostra:

No domingo seguinte à posse de Hitler como chanceler nossos pais nos contaram sobre nossa origem judaica. Nenhum deles era judeu praticante. Eles se casaram na Igreja, nunca cultivaram as tradições judaicas e ensinaram orações cristãs aos filhos. Mas os avós deles eram judeus, e, portanto, segundo a definição de Hitler, eles eram judeus e, pelo mesmo motivo, nós também éramos.[23]

Em 1933, Richard Kobrak já havia sido rebaixado para um cargo de menor importância, mas teve permissão para manter o trabalho por ter sido soldado do exército alemão e lutado no front durante a Primeira Guerra Mundial. Ele tinha recebido a Cruz de Ferro. Mas em 1936, quando começaram a valer as Leis de Nuremberg, Kobrak foi forçado a “se aposentar” aos 45 anos de idade. Käthe descreve a vida da família na década de 1930 e como eles ficavam cada vez mais isolados:

Eu era popular na escola, mas ficava preocupada, achando que se meus amigos descobrissem não iam querer mais socializar comigo. Por isso, eu evitava amizades reais e parei de visitar os outros e de chamar meus amigos para irem lá em casa. Socializar com judeus podia ser perigoso para eles e para os pais deles.[24]

É tão trágico. As crianças só ficaram sabendo que eram judias quando os pais contaram. Mas não sei como eles puderam ficar. Por que não saíram do país. Meu avô era um sujeito inteligente, como pôde se enganar assim? Ele era um funcionário civil de alto escalão. Será que não percebeu o que estava por vir?”

Nas memórias que deixou em aúdio, a tia de Christine Ellse responde exatamente a essa pergunta, e a resposta dela poderia em certa medida se estender a muitos dos que decidiram permanecer na Alemanha.

“O motivo para meu pai ter ficado: somos alemães, nosso lugar é aqui e Hitler (aquele demagogo austríaco!) não vai nos expulsar. Ele e as suas ideias malucas não vão durar para sempre. Foi um erro de julgamento fatal do meu pai, em geral um sujeito tão sábio e bem informado.”[25]

Lendo o diário de Käthe Kobrak você vê o laço apertando. O pai perde o emprego, amigos são levados pela Gestapo, e um a um os irmãos perdem qualquer possibilidade de continuar estudando. Como filhos de um veterano de guerra eles tiveram permissão para continuar frequentando as aulas, quando outros judeus estavam sendo expulsos. Depois da Noite dos Cristais em novembro de 1938 até mesmo Richard Kobrak precisou admitir que não havia futuro. A essa altura era quase tarde demais. Faltando poucos meses para o começo da guerra, a família conseguiu tirar os filhos do país. A filha mais nova, Eva-Maria, foi enviada pelo Kindertransport, enquanto Helmut e Käthe saíram com vistos de trabalho e estudo. Käthe, a última a partir, saiu no início de agosto, um mês antes da declaração de guerra.

“Quando eles perceberam o que ia acontecer era tarde demais. Meus avós gastaram tudo o que tinham para tirar as crianças do país, mas infelizmente não conseguiram fugir. Eles não tinham dinheiro suficiente para isso.”

Depois do começo da guerra, o contato com os pais na Alemanha era esporádico. De tempos em tempos eles conseguiam mandar uma carta em que as crianças recebiam “fragmentos de informações”. Eles ficaram sabendo que os pais foram despejados do apartamento e colocados em um pequeno quarto de um apartamento em Charlottenburg, que a mãe do pai delas tinha sumido, muito provavelmente deportada para o “leste”, e que eles tinham pouca comida. Käthe recebeu um último cartão-postal de Theresienstadt, para onde os pais foram deportados em 1943. Depois houve silêncio. O pequeno livro verde-oliva, Recht, Staat und Gesellschaft, provavelmente foi roubado do apartamento da família em Berlim quando as casas dos judeus deportados foram esvaziadas. O trajeto do livro de lá até a Berliner Stadtbibliothek não é claro, mas certamente esse foi apenas um dentre centenas de milhares de livros confiscados, triados e vendidos.

Na Inglaterra as irmãs ficaram com várias famílias adotivas e continuaram a estudar. Mas o pai de Ellse, Helmut, que tinha dezenove anos, foi detido pelas autoridades.

“Quando a guerra começou, ele foi detido pelos britânicos. Do ponto de vista deles, ele era um ‘rapaz alemão’ e, portanto, um inimigo. Primeiro foi deportado para a Ilha de Man, depois colocado num navio com outros alemães que seriam confinados na Austrália.”

No verão de 1940 ele foi deportado em segredo com 2.542 ‘estrangeiros inimigos’ no célebre navio Dunera, com destino à Austrália. Cerca de dois mil desses ‘estrangeiros’ eram judeus, homens entre 26 e 60 anos que tinham fugido dos nazistas na Europa. A viagem de 57 dias no navio foi feita em condições terríveis:

O navio era um inferno superpovoado, as redes de dormir batiam umas nas outras e muita gente foi obrigada a dormir em mesas ou no chão. Vinte homens tinham de compartilhar o mesmo sabonete, cada grupo de dez dividia uma toalha [...] As latrinas transbordavam e a disenteria se espalhou pelo navio. Abuso físico e surras com as coronhas de rifles aconteciam todo dia. Um refugiado tentou usar a latrina à noite, o que era proibido. Enfiaram a baioneta na barriga dele.[26]

Helmut Kobrak, que mais tarde foi liberado, tentou voltar para a Europa, mas o navio em que ele estava era comandado por britânicos.

“Eles o fizeram descer em Bombaim. Ele tinha vinte anos. Não tinha emprego, dinheiro, nem casa. Ele me disse que passou três noites andando pelas ruas. Acabou conseguindo um emprego em uma fábrica de algodão, mas só conseguiu voltar para a Inglaterra em 1949. Ele também nunca falou sobre a viagem no Dunera; provavelmente ficou traumatizado. Só fiquei sabendo disso quando comecei a investigar por conta própria”, diz Ellse.

Ela me conta que o mais difícil para o pai foi nunca ter conseguido completar os estudos.

“Acho que ele nunca superou isso. Ele era um aluno muito talentoso, mas teve que largar os estudos. Sempre sonhou em ser médico. Ele era um sujeito sociável, mas tinha aqueles ideais prussianos de justiça e dever. Eu realmente conseguiria ver meu pai como médico, mas no fim ele acabou trabalhando com joias em Londres. Ele se estimulava lendo. Era totalmente viciado em livros. Sempre que a gente ia viajar de férias ele levava uma mala cheia de livros.”

O pai de Christine Ellse, Helmut, morreu em 1994 e só aí ela começou a investigar a história da família. Ao longo dos últimos dez anos, com a ajuda de Tomas Unglaube, ela vem tentando formar um retrato da vida do pai e dos avós. As pilhas de arquivos, pastas e tiras soltas de papel tiradas de arquivos, todas espalhadas sobre a mesa, são apenas parte do material que ela conseguiu juntar.

“Este ano, Tomas mandou um pacote atrás do outro com materiais: fotocópias, estudos e documentos. E tentamos juntar tudo, como peças de um quebra-cabeça. Eu só sabia de alguns aspectos do que aconteceu com meu pai, porque tinha muita coisa sobre as quais ele não queria falar. Só uma vez ele se abriu. Foi num Natal quando eu estava com problemas. Eu estava bem chateada e quieta. Aí ele veio e me contou sobre a Noite dos Cristais. Ele tinha só catorze anos na época e fugiu para evitar ser preso. Passou a noite indo de um abrigo para outro.”

O crepúsculo está caindo, e, depois de horas de conversa, decidimos retomar a conversa amanhã. O marido dela, Mark Ellse, nos faz companhia no jardim de inverno e depois abre uma garrafa de Bordeaux. Ele é um sujeito conversador, um diretor de escola aposentado que anda pela casa de chinelos e roupão.

“Vamos tomar o melhor vinho. A gente tem que comemorar.”

Christine oferece uma caçarola de carne de veado com batatas assadas e couve-de-bruxelas. Antes de eu ir para um dos quartos de hóspedes, ela quer me mostrar as telas da tia Eva-Maria, que estão penduradas pela casa toda – paisagens expressionistas em cores brilhantes, muitas delas com temas do sul da França.

“Ela era a caçula, por isso virou praticamente uma inglesa. Ela era extremamente antigermânica. Nunca passou uma noite da vida em solo alemão. Nunca quis ter mais nada a ver com a Alemanha.”

Christine Ellse está de pé na cozinha, absorta em um livro de encadernação vermelha, as páginas cobertas de cima a baixo com uma bela caligrafia em tinta azul. É o diário de guerra da tia Käthe.

“Ela continuou escrevendo durante toda a guerra. Começa em 3 de agosto de 1939, quando vai para a Inglaterra, e termina em março de 1945”, diz Ellse, secando as lágrimas com um guardanapo. Ela diz que nunca consegue ler o diário sem chorar, embora com os anos tenha ficado um pouco mais fácil. Ela coloca o livro verde-oliva do avô perto de si, e pergunto por que ela queria aquilo.

“Porque não tenho nada dele. Tenho as pinturas da minha tia. Tenho um tapete persa com um buraco, que herdei. Tenho coisas do meu pai, mas não tenho nada dos meus avós. E me sinto emocionalmente muito ligada a eles. Não sei o que vou fazer com o livro. Só quero olhar para ele. Segurar. É importante para mim”, diz Ellse.

Ela quer ler uma passagem do diário da tia e abre na página da última anotação, em 31 de março de 1945. Depois disso ela nunca mais escreveu nada, porque soube da “verdade”, explica Ellse, e então começa a ler:

Os russos estão ocupando toda a Prússia Oriental e quase toda a Silésia. Estão em território austríaco e em boa parte da Tchecoslováquia. Parece realmente o fim – mas será que pode ser mesmo? Será que podemos nos arriscar a ter esperança? Será que pode ser verdade? E o que acontece com vocês agora? Faz uns dias ouvi uma descrição da vida em Theresienstadt – o que me consolou. Ouvimos que milhares de pessoas do campo foram libertadas na Suíça – será que mais gente foi libertada depois disso? Será que vão encontrar vocês entre essas pessoas? Tantas perguntas, tanta ansiedade – e a única resposta é “espere e veja”. Como Louis Palmer diz na escola: “Tenha fé”. Amanhã é Páscoa, e é só isso que a gente pode fazer – manter a esperança.[27]