4

No son gigantes, sino escritores

Los Siglos de Oro son inabordables. Cuando el canon literario empezó a «pensarse» allá por el siglo XVII y a fijarse a comienzos del XVIII, de acuerdo con una noción de identidad nacional, los sabios tuvieron que aplicar una criba feroz para dejar fuera a tantas lumbreras. Por supuesto, los autores que recogemos en este capítulo, desde Garcilaso de la Vega a Miguel de Cervantes, pasando por Lope de Vega o Tirso de Molina, son titanes de nuestras letras. Pero otros, como Agustín de Rojas Villandrando, también lo son, aunque no nos suenen tanto, y de ahí el homenaje. Hay muchos, muchísimos, como él, y nombrarlos de vez en cuando le quita un poco de iniquidad a la tarea que afrontan los historiadores y críticos de literatura.

Afirma uno de ellos, José Carlos Mainer, que «la literatura española es una construcción artificial […] que determina la forma de agrupar un conjunto heteróclito de textos (literarios o ideológicos) con la idea de hacerles decir algo sobre la existencia colectiva».

Pues bien, ¿qué nos dicen hoy los poemas de Garcilaso de la Vega, el teatro de Lope o la picaresca sobre nuestra «existencia colectiva»? De algún modo, nos reconocemos en esas páginas. El amor cortés, la listeza y el idealismo son valores, o filosofías, con los que no nos cuesta empatizar. Es posible que un sueco sea incapaz de comprender la picaresca, lo mismo que nosotros no disfrutamos tanto como ellos con la visión de unos gansos salvajes sobre nuestras cabezas.

Pero no siempre fue así. Cuando Boscán y Garcilaso se propusieron «italianizar» la poesía española, no faltaron quienes les reprocharon su alejamiento de la métrica tradicional, y a Cervantes no se le tomó del todo en serio hasta mucho más tarde. Ambos merecieron, sí, el aplauso de sus contemporáneos, pero, si sus detractores hubiesen triunfado, posiblemente hoy hablaríamos de otros autores en su lugar. Si los poetas del 27 no hubieran salvado a Góngora, ¿estudiaríamos hoy a Góngora? ¿Y qué hay de San Juan de la Cruz, marginado hasta el siglo XIX?

Si nuestra memoria fuera infinita, no tendríamos que vernos en la tesitura de un constante escrutinio cada vez que nos da por restaurar los colores del pasado. Pero no lo es, y el cernedor está listo para separar la harina del salvado.

Más allá, los gigantes. Los escritores.

EL HIJO PRÓDIGO DE ITALIA… QUE NACIÓ EN TOLEDO

«Escrito está en mi alma vuestro gesto». Así comienza uno de los sonetos más hermosos y citados de la literatura española. Su autor, Garcilaso de la Vega (h. 1499-1536), príncipe de los poetas, hizo de su vida una alegoría perfecta de los apetitos renacentistas, el saber y la aventura, el amor y la belleza, la paz y la guerra. Nacido en Toledo de noble cuna, se forjó en la corte de Carlos I y se casó en 1525 con la dama Elena de Zúñiga, que no sería, sin embargo, su único amor. Guiomar Carrillo y su prima Magdalena de Guzmán, que luego se metería a monja, vinieron antes, y Beatriz de Sá, segunda esposa de su hermano Pedro, llegaría después. Fue esta Beatriz, oriunda de las islas Azores, la pastora Elisa a la que dedicó algunos de sus versos, tal como reveló la profesora María del Carmen Vaquero Serrano hace unos años, desmontando el tópico que le ponía el nombre y los rasgos de otra dama portuguesa, Isabel Freire.

Poeta y soldado, Garcilaso murió joven, en Niza, en el curso de una de las múltiples guerras que el emperador Carlos sostuvo contra Francisco I de Francia. Antes, había tenido tiempo de escribir unas pocas obras, que su amigo Juan Boscán (1492-1542) rescató del olvido: tres églogas (composiciones de tema pastoril), dos elegías, cinco canciones, unas cartas, varias coplas tradicionales –como esa que comienza: «Nadie puede ser dichoso, / señora, ni desdichado, / sino que os haya mirado»–, dos odas en latín y cerca de cuarenta sonetos.

La amistad de Boscán y Garcilaso ha sido una de las más fructíferas de nuestras letras. Juntos, introdujeron en la poética española la lírica italianizante, a través de estrofas como el soneto y el terceto encadenado, así como el verso endecasílabo, que hubo de luchar con uñas y dientes para sobrevivir a las iras de los castellanistas y su secular octosílabo. Cristóbal de Castillejo (h. 1490-1550), paladín de este último grupo, les endilgó una sátira con trazas de rapapolvo: «Han renegado la fe / de las trovas castellanas / y tras las italianas / se pierden, diciendo que / son más ricas y lozanas».

La influencia de Petrarca en la lírica española es notoria. Desde el marqués de Santillana a Lope de Vega, pasando, cómo no, por Garcilaso de la Vega, todos se dejaron tocar por este humanista italiano.

A Boscán, unos pocos años mayor que Garcilaso, no le costó reconocer el magisterio de su colega, un Petrarca redivivo capaz de adaptar sin traumas los versos de once sílabas a la poesía española. Hay una fecha crucial en esa revolución, 1526, cuando Boscán se entrevista con el embajador veneciano Andrea Navagero en Granada, y este le insta a probar en lengua castellana «sonetos y otras artes de trovas usadas por los buenos autores de Italia». Con la ayuda de Garcilaso, el juego se puso en marcha, y aquel soneto mágico que comenzaba diciendo: «Escrito está en mi alma vuestro gesto», concluiría con este terceto magistral: «Cuanto tengo confieso yo deberos; / por vos nací, por vos tengo la vida, / por vos he de morir, y por vos muero».

Fueron buenos tiempos para la lírica, inmejorables tiempos para la lírica, aquellos en que reinó Carlos I. Junto a Garcilaso, Boscán o el mismo Castillejo, dejaron muestras de su genio Gutierre de Cetina o Hernando de Acuña (1520-1580), entre otros.

EL ADN HISPANO: LA PICARESCA

La novela picaresca es el género español por antonomasia y aquel que, por su honestidad, su ternura y, desde luego, su calidad, mejor ha resistido los embates del tiempo. Y, en efecto, el género resulta tan español como lo es la búsqueda de un padre: la crítica ha barajado tantos nombres para bautizar al posible autor del Lazarillo de Tormes, que la cosa empieza a parecer una novela policiaca en la que el culpable es el sospechoso que menos sale. De momento, este clásico de nuestras letras, que vio la luz en 1554, sigue siendo anónimo, aunque Diego Hurtado de Mendoza (h. 1503-1575), embajador de España en Italia, se ha apuntado algunos tantos en los últimos años. En 2010, la paleógrafa Mercedes Agulló descubrió unos documentos del corrector del Lazarillo que vendrían a refrendar su firma.

Fuera quien fuera su autor, bien pudo simpatizar con la corriente erasmista que anhelaba la reforma espiritual de una Iglesia corrupta y pecadora. El clero no sale bien parado en la carta que un ya maduro Lázaro de Tormes escribe «a Vuestra Merced» para ponerle al corriente de sus fortunas y adversidades desde que, siendo niño, quedara huérfano de padre y empezara a servir a un ciego en Salamanca. A lo largo de sus distintos tratados, Lázaro refiere su vida junto a sus amos –el ciego, el clérigo de Maqueda, un pobre hidalgo, un escudero, un fraile mercedario, un expendedor de bulas, un capellán, un pintor de panderos y un alguacil–, hasta que se casa con la criada de un arcipreste que le pone los cuernos.

El Lazarillo de Tormes contiene algunas de las escenas más inolvidables de la literatura española, como aquella del ciego, la longaniza y el nabo, aquí interpretada por el genial Goya.

El Lazarillo de Tormes es un retrato despiadado, patético, de la España del siglo XVI, sorda a las fanfarrias de un Imperio incapaz de curar el tumor que propiciaría su declive. Es una obra realista, desencantada y cáustica que pasa el espejo por una sociedad de míseros y egoístas. Con la razón de su sinrazón, el Santo Oficio la incluyó en su Índice de libros prohibidos en 1559. ¿Cómo iba a tolerar la bajeza de un personaje como el clérigo de Maqueda, que «comía como lobo» mientras mataba de hambre a su criado? ¿O las posibles insinuaciones sexuales sobre el fraile mercedario? ¿O los chismes que ligaban al arcipreste de San Salvador con una barragana?

Dicho lo cual, la obra es para todos los públicos. El Lazarillo de Tormes se lee con el ángel que suscitan las historias de supervivientes, sobre todo si estos son niños. Hay escenas y lecciones inolvidables. El ciego advierte al niño: «Necio, aprende que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo» y, más adelante, le dice: «¿Sabes en qué veo que las comiste tres a tres? En que comía yo dos a dos y callabas». ¡Toda una clase de picaresca!

Evidentemente, una obra de este calibre tuvo que cargar con muchas copias e imitaciones. Sólo un año después de su publicación, aparecieron varias secuelas, una anónima y la otra, más realista, firmada por Juan de Lena, para replicar a los desvaríos de la anterior. A lo largo del siglo XVII, nacieron otros Lazarillos, y ya en 1944 Camilo José Cela (1916-2002) alumbró las Nuevas andanzas y desventuras de Lazarillo de Tormes, confirmando la vigencia del modelo primario. En realidad, el tremendismo de La familia de Pascual Duarte bebe también del Lazarillo, como también las novelas de Pío Baroja que forman parte de la trilogía La lucha por la vida. La sombra del anónimo autor ha sido, como se ve, muy alargada.

Su fama ha empequeñecido a otra pequeña joya de la literatura picaresca, que muchos citan pero casi nadie lee ya. Hablamos de Guzmán de Alfarache (1599 la primera parte, 1604 la segunda), obra del sevillano Mateo Alemán (1547-1614). Espontánea confesión de su protagonista, el libro añade nuevas calamidades a la situación de España que, tras el reinado de Felipe II, cabalga hacia su ocaso fatal. Alemán, que ha asimilado la estética del Lazarillo, renueva su ética: el protagonista se arrepiente de sus pecados e invita al lector a una reflexión moral a partir de su conversión en un hombre bueno. Hay, pues, sermones, sentencias sagradas, digresiones… Doctrina, en una palabra. Pero hasta su arrepentimiento, Guzmán sigue los pasos del de Tormes. Mozo de varios amos, sirve a un posadero, a un cocinero y a un capitán, y el clérigo de Maqueda se «transforma» en un cardenal en Roma. En los años transcurridos desde el Lazarillo, la literatura española ha amparado, como hemos visto, un sinfín de obras de carácter ascético, que irremediablemente se «cuelan» en el discurso de Guzmán.

Con la arcilla de la picaresca, Alemán arma una novela educativa, que no todos los lectores han sabido disfrutar. Sin ir más lejos, Miguel de Unamuno la liquidó con una sucesión de exabruptos, definiéndola como una «sarta de sermones enfadosos y pedestres de la más ramplona filosofía y de la exposición más difusa y adormiladora que cabe».

ESTEBANILLO GONZÁLEZ, EL ÚLTIMO PÍCARO

Publicada en 1646, La vida y hechos de Estebanillo González, hombre de buen humor, compuesta por él mismo cerró a lo grande el ciclo picaresco inaugurado por el Lazarillo de Tormes. Anónima como aquella, la novela lleva la autenticidad a las cotas más altas: el mozo se presenta como bufón del general florentino en Flandes Ottavio Piccolomini y, más tarde, del cardenal-infante Fernando de Austria, hijo de Felipe III, con el tapiz de fondo de la guerra de los Treinta Años.

A lo largo de trece capítulos, el personaje recorre con sus amos toda Europa, desde Portugal a Lituania: cabría leerla, pues, como una novela de aventuras en la que el protagonista es un arlequín desvergonzado que jamás aspira a las medallas, sino a vivir de la mejor manera posible. «Una de las novedades principales respecto del género es que el narrador no pretende moralizar», afirma el profesor Gerardo Fernández San Emeterio. Estebanillo es un bribón carente de moralidad, amante de los placeres y enemigo del sacrificio. La identificación del narrador con el personaje fue tal que muchos aceptaron que su autor era, en efecto, el bufón de Piccolomini, algo que la crítica actual ha descartado por completo. De acuerdo con un estudio de Antonio Carreira y Jesús Antonio Cid, el verdadero padre de Estebanillo sería Gabriel de Vega, un funcionario español que trabajaba en la corte de Bruselas.

La guerra de los Treinta Años es el lienzo en el que se desenvuelve Estebanillo González, postremo pícaro de la tradición de Lázaro de Tormes.

EL LIBRO DE LOS LIBROS

Si Miguel de Cervantes no hubiera escrito el Quijote, es posible que sus otros títulos –novelas como La Galatea, las Novelas ejemplares o Los trabajos de Persiles y Sigismunda, y sus comedias y entremeses– le hubiesen valido para conservar la supremacía en el Olimpo de las letras españolas.

Pero Cervantes (Alcalá de Henares, 1547-Madrid, 1616), hombre de armas y letras, soldado en Lepanto, cautivo en Argel, espía al servicio de Felipe II, preso en España en varias ocasiones, lo hizo, lo escribió, y puso el listón tan alto que desde entonces nadie ha podido igualarlo.

El padre de Alonso Quijano y Sancho Panza fue siempre consciente de su valía y también de sus carencias. La poesía, reconoció, fue una gracia que no quiso darle el cielo, pero, si bien Lope, Quevedo y Góngora lo aventajaron en esas lides, compuso en verso su Viaje del Parnaso, sus obras de teatro y algunos entremeses, y sembró el Quijote de poemas, algunos buenos y otros incluso mejores. Sobre el arte de la novela, no mintió cuando advirtió, en el prólogo de La Galatea, «que yo soy el primero que he novelado en lengua castellana», aludiendo a que, hasta entonces, la práctica común era refundir textos extranjeros.

Pero la fortuna, qué raro, le fue esquiva. Hoy, que tantos viven de Cervantes –profesores, críticos literarios, traductores, escritores, comisarios de exposiciones, políticos y hasta antropólogos forenses–, sólo cabe lamentar que a nuestra mayor gloria apenas le dejaran tiempo para sus ensoñaciones. Entre La Galatea (1585) y El ingenioso hidalgo don Quijote de La Mancha (1605), no dio nada a la imprenta, entretenido en sus negocios como comisario de provisiones y abastos y, en definitiva, en la penosa supervivencia que exigía ese Siglo de Oro, tan notable para el progreso de la humanidad como funesto para los hombres mirados uno a uno.

Y aun después del Quijote, y pese a la fama que gozó ya en su momento, como prueba la aparición del apócrifo de Avellaneda, no cesaron los sinsabores para su creador. Tal vez el día de su muerte, a los sesenta y ocho años de edad, en una calle del Madrid de los Austrias, evocara en él la claudicación de su ingenioso hidalgo, quien, en su último lecho, le pedía perdón por haberle dado motivo para escribir «tantos y tan grandes disparates».

Se dice, y bien dicho está, que el Quijote es el libro más traducido del mundo después de la Biblia. No hay una sola lengua que no haya gozado de la música de sus cerca de cuatrocientas mil palabras, y, sin embargo, las encuestas nos chivan que sólo el 21,6 % de los españoles lo han leído completo alguna vez. ¿Por qué su reputación crítica va acompañada del «fracaso» entre los lectores? No hay una razón plausible. Considerando el volumen de muchas sagas novelescas y best-seller de hoy en día, no parece que su extensión sea determinante, y ni siquiera el lenguaje es inaccesible. Sucede tal vez con el Quijote lo mismo que con las películas en blanco y negro, que accionan una especie de resorte llamado «prejuicio», y es una lástima, porque no hay libro más ameno y curioso que este que, por tantos motivos, se diría destinado a los ojos de un niño. Pero el recelo viene de lejos. Unamuno señaló que España era una de las naciones en que menos se leía el Quijote, y echó la culpa de ello a «los críticos y comentadores que como nube de langostas han caído sobre nuestro desgraciado libro, dispuestos a tronchar y estropear las espigas y a no dejar más que la paja».

A través de su personaje Cide Hamete Benengeli, a quien atribuye buena parte de la obra, Cervantes señala, como hemos dicho en alguna parte, que no fue otro su propósito que «poner en aborrecimiento de los hombres las fingidas historias de los libros de caballerías», pero es evidente que la intención era otra, o que esa se le quedó pequeña, entre otras cosas porque, a principios del siglo XVII, los libros de caballerías ya no gozaban del predicamento de antaño. En cambio, cumplió con creces Cervantes el deseo que expresara en el prólogo: «Sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse». ¡Y vaya si lo fue! Para el premio Nobel Mario Vargas Llosa «el gran tema de don Quijote de La Mancha es la ficción, su razón de ser, y la manera como ella, al infiltrarse en la vida, la va modelando, transformando».

A lo largo de dos partes, publicadas con diez años de diferencia –en 1605 y 1615–, Cervantes nos convida a una fiesta del lenguaje y la imaginación, que sigue los pasos de un hidalgo, que, a fuerza de leer libros de caballería, enloquece y se obstina en imitar a sus héroes. Tras rumiar su nombre durante ocho días, se hace llamar don Quijote de La Mancha y busca una dama de quien enamorarse, que será la aldeana Aldonza Lorenzo, natural de El Toboso (Toledo). En su primera salida, se arma caballero en una venta y un mozo de mulas le propina una paliza, hasta que un vecino suyo lo manda de vuelta a casa. Allí, sus amigos, el cura y el barbero, resuelven quemar los libros que tanto daño le han hecho, pero don Quijote sigue en sus trece y, en el curso de su convalecencia, persuade a otro vecino suyo, el labrador Sancho Panza, «hombre de bien pero de muy poca sal en la mollera», de que lo acompañe en calidad de escudero, con la absurda promesa de que le hará gobernador de una ínsula. Así empieza su segunda salida, repleta de lances, batallas y aventuras.

El Quijote es una humorada genial que, partiendo de la parodia de un género literario –el de los libros de caballerías–, muestra el camino que seguirá la novela moderna, ya sugerido unas décadas antes por el Lazarillo de Tormes. Al igual que aquel, pero con una ambición desbordante, don Quijote es un personaje que evoluciona constantemente. Su proyecto vital, descrito ya en la primera página, va virando hasta quedar revocado en los últimos capítulos por el peso de la realidad. Los papeles del caballero y el escudero se invierten. El idealismo de uno, don Quijote, contagia el realismo del otro, Sancho Panza, y viceversa; y ese es sólo uno de los hallazgos que ha deparado la lectura del Quijote a lo largo de los siglos. Juan Benet, en su breve ensayo Onda y corpúsculo en el Quijote, nos da otra clave: «Cervantes decidió inventar su propio mito, sin tener que pedir prestado nada a nadie, ni a la historia ni a la leyenda ni a la religión ni a la mitología, disciplinas que conocía bastante bien. Es decir, inventó la invención literaria».

El Senado hospeda el óleo Discurso que hizo don Quijote sobre las armas y las letras (1884), del sevillano Manuel García Hispaleto, en el que el caballero andante prepone las primeras a las segundas.

La recepción de la obra no siempre fue igual, aunque rara vez fuera adversa. La verdad es que cuando el periodista César González Ruano dijo en el Ateneo de Madrid que parecía claro que Cervantes era manco porque había escrito el Quijote «con los pies» o cuando Borges confesó que, tras leerlo por primera vez en inglés, el texto de Cervantes le pareció una «mala traducción», a uno se le viene a la cabeza el viejo concepto de «épater le bourgeois», esto es, descolocar –o despatarrar– al burgués mediante la provocación pura y dura.

Estamos seguros de que a Cervantes, el primer comentarista y crítico de su libro, le habrían encantado esas salvas. A la menor oportunidad, este prestidigitador de la ficción pone en boca de sus personajes disquisiciones sobre el curso de la novela, sus aciertos y sus yerros, así en el caso del bachiller Sansón Carrasco, que discute la conveniencia de las historias intercaladas: «Una de las tachas que ponen a la tal historia es que su autor puso en ella una novela intitulada El curioso impertinente, no por mala ni por mal razonada, sino por no ser de aquel lugar, ni tiene que ver con la historia de su merced del señor don Quijote».

El mito del Quijote se agrandó con los románticos alemanes, que lo vieron como «un cuadro vivo y épico de la vida española y de su carácter innato» (Friedrich Schlegel) y valoraron las virtudes de su sátira (Schiller) y su humor (Jean Paul). A comienzos del siglo XIX, el nombre de Cervantes se codeaba ya con los de Dante y Shakespeare en el panteón de dioses de la Literatura, y su legión de seguidores era cada vez mayor. ¿Habría escrito Laurence Sterne Vida y opiniones del caballero Tristram Shandy sin la autoridad cervantina? ¿Existiría acaso Dickens? ¿O los franceses Boileau, Racine y Molière? Ah, ni siquiera Borges habría podido alumbrar a su Pierre Menard, autor del Quijote.

Tras la inmediata traducción de la primera parte del Quijote al inglés y al francés –en 1612 y 1614 respectivamente–, la voz y el estilo de Cervantes empezaron a ser reconocidos en el resto de Occidente. Faltaban todavía unos años para que su eco alcanzara a Oriente, aunque el autor ya bromeaba con esa posibilidad en su dedicatoria al conde de Lemos, al comienzo de la segunda parte de su obra, cuando anuncia que el emperador de la China le ha suplicado una copia para que sus alumnos aprendan castellano en la escuela. Es incluso verosímil que Shakespeare leyera el Quijote en la versión de Thomas Shelton de 1612, ya que no tardó en escribir una obra, Cardenio, inspirada en uno de los personajes cervantinos y representada dos veces en 1613, antes de que el Teatro del Globo fuera pasto de las llamas.

Don Quijote de La Mancha es una suma de todos los géneros literarios de su época. Tiene capítulos picarescos, pastoriles, moriscos, ejemplares y, por supuesto, de caballería.

Y, al igual que la percepción del Quijote ha cambiado en función de cada época y cada nación, la impresión que nos deja su lectura es también distinta según el momento en que la emprendamos. De ahí que lo ideal sea leerlo no una, sino al menos tres veces en el curso de la vida: de niño, en la madurez y cuando peinemos canas. Uno de sus estudiosos más entrañables, el medievalista Martín de Riquer, solía decir que envidiaba a quienes aún no habían paseado por sus páginas, porque todavía les quedaba el placer de hacerlo.

Y ¿en qué consiste ese placer? Tal vez en su lección permanente de libertad y humanidad. Alonso Quijano es un héroe como nosotros, hecho de memoria y sueños, un niño en un mundo de mayores que va descubriendo a golpes y desengaños la verdad de la vida, sin perder nunca el sentido de la aventura ni la fe en las palabras. Son incontables las razones para asistir a esta clase magistral de historia y estilo, impartida por un profesor tan irónico como sabio, desprendido y torrencial. Los filólogos hallarán en sus páginas la génesis de la novela moderna y quienes no lo somos nos toparemos, como sin querer, con el presente de la narrativa universal. Porque no hay libro tan moderno como este, tan audaz y revolucionario. Tal es su vitalidad que se sigue prestando sin menoscabo a la reinterpretación de unos y de otros.

Hoy, el Quijote es mucho más que un libro. Un sinfín de óperas, conciertos y poemas sinfónicos se han inspirado en él. Cineastas como Orson Welles o Grigori Kózintsev trasladaron al lenguaje del séptimo arte la epopeya burlona del hidalgo y, en 2015, el escritor Andrés Trapiello lo «tradujo» a la lengua que se habla hoy en día, en un valiente ejercicio de amor y responsabilidad a partes iguales. «El Quijote –explicaba el autor en el prólogo– es una gran partitura en la que cada lector interpreta, y eso ha hecho uno, con el mayor respeto, desde luego: poner en ella mis propias cadencias». La institución pública para la promoción y enseñanza de la lengua española lleva el nombre de su «padre», Miguel de Cervantes. Y es que don Quijote de La Mancha es España, lo mismo que Ulises es Grecia o Fausto Alemania.

Y, no obstante, no es de recibo olvidar aquí el resto de obras de don Miguel, quien, por encima del Quijote, prefería entre sus libros Los trabajos de Persiles y Sigismunda. Quienes no quieran acordarse de ese lugar de La Mancha pueden probar con La gitanilla, Rinconete y Cortadillo, El licenciado Vidriera, El coloquio de los perros o cualquiera de sus Novelas ejemplares. Son más cortas e igual de divertidas.

EL TEATRO DEL SIGLO DE ORO

España era el gran teatro del mundo. Los nombres de los autores se recitaban como hacemos hoy con el once de un equipo de fútbol. Al pueblo le cautivaban los temas, le embelesaban los trajes y los vestidos, y las palabras ejercían sobre él un raro conjuro. ¡Quién pudiera volver a aquellos años en que Lope, Tirso y Calderón (pero también Mira de Amescua, Ruiz de Alarcón o Agustín Moreto) eran los reyes en la sombra de Madrid! Los dramaturgos entretenían a la corte en los recintos palaciegos, y desde ahí las obras conquistaron el corazón del pueblo, que llenaba los corrales de comedia, mientras, en la calle, los galanes, damas y bufones se disputaban el verbo con gracia y soltura.

Ahora que está de moda el microteatro, no podemos obviar que en el Siglo de Oro cualquier escenario era válido para actuar, hasta las casas particulares o el patio de una universidad. Las ciudades más florecientes presumían, claro, de sus corrales de comedia, con su representación diaria, fuera o no de estreno. El Coliseo y la Montería de Sevilla, la Olivera de Valencia o los corrales del Príncipe y la Cruz de Madrid atraían a gentes de toda condición y, mientras unos reían y lloraban, otros cerraban negocios con un apretón de manos.

El alojero ofrecía agua, fruta y el compuesto que daba nombre a su oficio, la aloja –hecha de agua, miel y especias–, y, tal como señala José María Ruano de la Haza en Historia de los espectáculos en España, «una vez en el interior, esperando que comenzara la función, hombres y mujeres, pese a estar rígidamente separados como en las iglesias de entonces –que era el otro lugar público donde los dos sexos podían verse, aunque fuese de lejos–, se intercambiaban miradas, señales y papeles», con la complicidad del alojero de turno. Si el espectáculo gustaba al respetable, los aplausos traspasaban el toldo y hacían vibrar las gradas. Si no, los actores recibían el abucheo de las llaves contra los barrotes.

Y no había luto más triste, pueden creernos, que el incendio de un teatro, lo que no era tan infrecuente dado los materiales con que se construían. Pero a rey muerto, rey puesto; y, una y otra vez, esos fénix se levantaban de sus cenizas, cada vez más ostentosos y con mayor aforo, porque la fiebre del teatro no se atemperaba nunca, antes al contrario. ¿Y por qué? Pues porque el teatro era un sinónimo perfeccionado de la vida, el único lugar donde se podía soñar con los ojos abiertos. Los amores y batallas se cocinaban a fuego lento con la sal de la fantasía y los efectos especiales, como desgranaremos al hablar de los grandes nombres de la escena.

El Siglo de Oro dio para mucho. La sociedad creció y el teatro fue evolucionando de su mano. El monstruo Lope de Vega fijó sus reglas, que perdurarían hasta el Neoclasicismo, y el pueblo llano «ideó» las tramas. Si lo que funcionaban eran las comedias de capa y espada o los autos sacramentales, los entremeses y los bailes, si los dramas históricos y las comedias mitológicas colgaban siempre el cartel de «lleno», ¿quiénes eran los empresarios para pedir otros géneros? Lo trágico y lo cómico se miraban a los ojos, y las caras del público semejaban las máscaras volubles de los romanos, ora alegres, ora angustiadas como la de El grito de Munch.

«¡Quién pudiera volver a aquellos años!», exclamábamos antes. Pues bien: podemos hacerlo. Quien quiera acomodarse en el diván del pasado sólo tiene que visitar el Corral de Comedias de Almagro, el único recinto de su naturaleza que se ha conservado intacto desde que, allá por el siglo XVII, fuera construido por Leonardo de Oviedo en el antiguo Mesón del Toro. Redescubierto en 1954, es hoy el centro del Festival de Teatro Clásico que, en verano, transforma Almagro en un escenario palpitante de «ruido y furia».

¿Quién nos asegura, entre los líos y ardides de Fenisa, Benisa, Lucindo o Hernando, los protagonistas de La discreta enamorada de Lope, que no hemos vuelto al siglo XVII? A cada momento, nos parece que el fantasma del escritor va a asomarse por la cazuela, el patio o los aposentos, confirmando que la cuarta dimensión es tan quebradiza o practicable como la cuarta pared…

Y, en efecto, aquí está, en persona: ¡el mismísimo Lope de Vega!

Todo para el pueblo (y con el pueblo)

Cuando Lope de Vega (1562-1635) escribió el Arte nuevo de hacer comedias, sabía bien de lo que hablaba. En un texto cargado de humor e ironía, el Fénix de los Ingenios resolvió que, como las comedias las pagaba el vulgo, era «justo hablarle en necio para darle gusto». Su ley era… que no había ley. Violentó el respeto a las viejas unidades de lugar, tiempo y acción (v. Glosario) y se quedó tan ancho. Se inclinó por los tres actos o jornadas –a modo de principio, nudo y desenlace– en lugar de los cinco preceptivos y, libre y confuso como la misma naturaleza, concilió en un soplo la tragedia y el drama. Manejó el verso como nadie: las estrofas fluían de sus manos con el sello feliz de la polimetría (esto es, el uso de diferentes formas métricas).

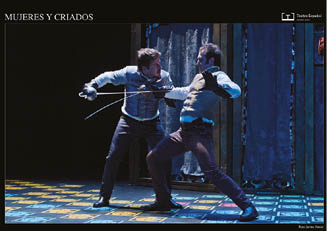

En una época en la que los escritores tenían que arrastrarse para llegar «a fin de mes», Lope hizo que los corrales de comedia de Madrid, escenario de tantos de sus cuadros y testigo de tantas palabras, cayeran a sus pies. Su coetáneo Juan Pérez de Montalbán (1602-1638) le atribuyó la friolera de 1.800 piezas dramáticas, y Lope, más modesto, las redujo a 1.500 en su Égloga a Claudio, escrita sólo tres años antes de su muerte. Imposible llevar la contabilidad de semejante monstruo de la naturaleza, de quien Cervantes, en el prólogo de la segunda parte del Quijote, dijo, no sin retranca, que adoraba su ingenio, sus obras «y la ocupación continua y virtuosa». Desde 1940, el corpus de Lope de Vega se ha reducido considerablemente, tras el monumental estudio de los hispanistas estadounidenses Sylvanus Grisworld Morley y Courtney Bruerton, que fijaron en 314 sus obras seguras. La cifra no es irrefutable, claro. Sin ir más lejos, en enero de 2014 se anunció la recuperación de uno de sus inéditos, Mujeres y criados, que se puso en escena con notable éxito.

Junto con Tirso de Molina y Calderón de la Barca, que tampoco escaparán a este sainete, Lope de Vega llevó el teatro del Siglo de Oro a su máxima expresión. Si eso no fuera suficiente mérito, escribió miles de sonetos, varias novelas y epopeyas, algunos poemas didácticos, textos doctrinales y apologéticos, centenares de cartas, un poema épico-burlesco sobre gatos, y muchas, muchas cosas más. Ah, y se casó dos veces y tuvo varias amantes, entre ellas Micaela Luján, madre de cinco de sus hijos, y Marta de Nevares, a la que bautizó como Amarilis o Marcia Leonarda. Para Lope solo se necesitaría una Breve Historia de Nowtilus, y lo de «breve», nos tememos, habría que negociarlo…

Pero vayamos aquí a su teatro. Si nos pidieran citar un par de obras suyas, nos veríamos en un aprieto, aunque sería imperdonable pasar por alto Fuenteovejuna y El caballero de Olmedo. Y habría que añadir, al menos, media docena de obras maestras, como Peribáñez y el comendador de Ocaña, La dama boba, El mejor alcalde, el rey, El castigo sin venganza, El perro del hortelano o Lo fingido verdadero.

La Biblioteca Nacional se hizo con la copia manuscrita de Mujeres y criados en 1886, pero hasta fechas muy recientes nadie la relacionó con Lope de Vega. Probada su autoría, esta comedia urbana se representó con éxito en el Teatro Español de Madrid en 2015. ©Javier Naval

Marcelino Menéndez Pelayo sostenía que Calderón de la Barca había sido, tras Sófocles y Shakespeare, el tercer «gran dramático del mundo», pero fue también él quien, con sus estudios, puso a Lope de Vega en el pedestal que le correspondía. Suya es la eficaz distribución de las comedias lopistas en varios bloques, que tientan sus temas predilectos: la historia, la religión, las costumbres…

El honor, por supuesto, es otra de las claves para comprender su obra. Dramas como Fuenteovejuna, Peribáñez y el comendador de Ocaña, El mejor alcalde, el rey, El castigo sin venganza o El caballero de Olmedo hablan de la honra perdida y vindicada, en línea con esa obsesión que acució el Siglo de Oro y atrajo a autores como Calderón o Rojas Zorrilla (1607-1648).

Tras su muerte en 1635 –por cierto, el año de La vida es sueño–, su citado biógrafo Juan Pérez de Montalbán publicó Fama póstuma a la vida y muerte del doctor frey Lope Félix de Vega Carpio, que incluía panegíricos de ciento cincuenta y tres poetas. Le querían, sabedlo.

El viaje más entretenido de Agustín de Rojas Villandrando

A poco que metamos las narices en el Siglo de Oro, descubrimos un filón de ese metal. Uno no sabe si abrir más la boca con las obras que nos dejaron estos tipos o más bien con la vida que llevaron. Agustín de Rojas Villandrando (1572-h. 1635) fue soldado y corsario, negro de curas a los que escribía sermones y ladrón de capas para sobrevivir –«no sé si quité capas, destruía las viñas, y asolaba las huertas», dice–, prisionero en Francia y asilado en sagrado tras matar a un hombre en Málaga. Cuando se prohibieron las comedias un par de años a finales del XVI, en señal de duelo por la muerte de una hija de Felipe II, nuestro dramaturgo montó una mercería para ir tirando. Por cierto, que, como veremos en el siguiente capítulo con Calderón de la Barca, lo de cerrar corrales en señal de duelo estaba a la orden del día. Lo malo era que la villa de Madrid financiaba los hospitales con lo que sacaba por las comedias, de modo que al final no quedaba más remedio que levantar la restricción.

El viaje entretenido, de Agustín de Rojas Villandrando, nos abre los ojos sobre la pluralidad de agrupaciones teatrales en el Siglo de Oro, desde el «bululú» a la «compañía». ©Cristina Botello

De Rojas Villandrando fue actor además de autor, como Lope de Rueda, a quien presentaremos en las páginas finales. Le gustaba la proximidad de los cómicos, y El viaje entretenido, su mejor obra, es una miscelánea en la que él mismo habla con los miembros de su compañía sobre asuntos de la vida teatral. Define, por ejemplo, los tipos de agrupaciones:

- Bululú: un solo representante;

- ñaque: dos hombres;

- gangarilla: tres o cuatro hombres y un muchacho que hace de dama;

- cambaleo: una mujer que canta y cinco hombres que lloran;

- garnacha: cinco o seis hombres, una mujer y un muchacho;

- bojiganga: seis o siete hombres, dos mujeres y un muchacho;

- farándula: víspera de compañía, en sus propias palabras; y, la citada…

- compañía: opera con un repertorio de unas cincuenta comedias, y la conforman «dieciséis personas que representan, treinta que comen, uno que cobra y Dios sabe el que hurta».

Si quisiéramos montar aquí nuestro particular Shakespeare in love, este libro sería una fuente inagotable de información. En el prólogo, su autor, que carga con el sobrenombre del Caballero del Milagro, habla de su vida, uno no sabe si exagerando un poco sus andanzas. Es una obra maravillosa, que te hace sentir uno más de la familia: Ríos, Ramírez, Solano, Rojas… y usted mismo. Y hay de todo: historia, cuentos, poesías…, que para eso es una miscelánea, género didáctico que fue muy apreciado en el Renacimiento y el Barroco. Uno de sus relatos, Soñar despierto, pudo inspirar a Calderón el tema de La vida es sueño, aunque, a decir verdad, ya en Las mil y una noches el comerciante Abul-Hassan se despertaba en la cama de Harún Al-Raschid y asumía el papel del califa.

También escribió comedias y loas, ninguna con el peso y el pasatiempo que desata El viaje entretenido.

Un mercedario en los corrales

La obra de Tirso de Molina (1579-1648), que en realidad se llamaba Gabriel Téllez, se desplegó entre los reinados de Felipe III y Felipe IV. Discípulo de Vega, llevó una vida mucho más tranquila que este, aunque los deberes de su Orden –era mercedario– le hicieron desplazarse incluso fuera de las fronteras peninsulares. Durante dos años, entre 1616 y 1618, residió en Santo Domingo y trasladó parte de esa experiencia a sus escritos, así por ejemplo a La trilogía de los Pizarro, sobre los hermanos Francisco, Gonzalo y Hernando Pizarro.

Heredero natural de Lope, fue compañero de tertulia de un poeta hoy olvidado, el sevillano Francisco de Medrano, y rival de Quevedo y del novohispano Juan Ruiz de Alarcón (h. 1580-1639), autor este último de La verdad sospechosa (h. 1620), otro hito de nuestro teatro del Siglo de Oro. Pero no encontramos en la biografía de Tirso los aspavientos retóricos de Quevedo contra Góngora y viceversa. Al mercedario le gustaba escribir, y lo hizo sin medida. De sus cuatrocientas obras de teatro han llegado a nuestros días unas sesenta, así como una encantadora obra miscelánea, los Cigarrales de Toledo, mezcla de teatro, narrativa y poesía.

¿Qué hace que Tirso de Molina sea la tercera pata del taburete teatral del Siglo de Oro, junto con su maestro Lope y Calderón de la Barca? Quizá su frescura y atrevimiento. Consciente de las posibilidades que a la sazón presentaban los corrales de comedia, no se andaba con chiquitas a la hora de exigir los mayores recursos. En 1638, indicaba en la acotación primera de Las quinas de Portugal que «toda la fachada del teatro ha de estar, de arriba abajo, llena de riscos, peñas y espesuras, de matas, lo más verosímil y áspero que se pueda, imitando una sierra muy difícil».

Pero, por encima de la «forma», Tirso fue un adelantado del «fondo» y, aunque su fe era firme como un buen soneto, ello no impidió que la Junta de Reformación de las Costumbres, controlada por el mismísimo conde-duque de Olivares y entre cuyos miembros figuraba el inquisidor general Andrés Pacheco, le reprochara en 1625 su dedicación a esas «comedias profanas y de malos incentivos y ejemplos». El proceso no pasó a mayores, quizá por la intervención de Felipe IV, pero el fraile fue desde entonces objeto de un severo seguimiento por parte de las autoridades y su producción teatral decayó en número hasta su muerte. ¿Qué era eso de que un mercedario tonteara en los corrales de comedias de la Villa y Corte?

Sello de quince céntimos con la efigie de Tirso de Molina, fraile y escritor que en 1635 publicó una miscelánea religiosa titulada Deleitar aprovechando. Esa misma filosofía era la que movía su teatro.

Afortunadamente, en 1625, Tirso había realizado ya sus obras más emblemáticas y renovadoras, como Don Gil de las calzas verdes o El burlador de Sevilla y convidado de piedra, que forja el mito de don Juan, retomado en el Romanticismo por José Zorrilla. Su otra gran obra, El condenado por desconfiado, el primer drama teológico del teatro español en opinión de Menéndez Pelayo, se presenta como un sermón sobre dos personajes antitéticos: un bandido y un ermitaño. ¿Quién se salva de los dos? Pues el que en la hora última se arrepiente de sus pecados y se arroja en brazos de la misericordia, frente a quien no cree de corazón en ella.

Tras el aviso de la Junta de Reformación, Tirso siguió escribiendo teatro, pero ya menos, y emprendió la redacción de una voluminosa historia de la Orden de la Merced y otros textos de naturaleza religiosa.

Gabriel Téllez no ha perdido hoy un ápice de su valor. En el mundo de la literatura bien se puede decir eso de que «por sus imitadores los conoceréis», y los de Tirso –el mismo Lope, Calderón o Agustín Moreto (1618-1669), quien se inspiró en El condenado por desconfiado para su comedia San Francisco de Sena– fueron de campanilla.