11

Guía de ausentes

A lo largo de esta Breve Historia, hemos repasado la trayectoria de decenas de escritores españoles desde la Edad Media hasta nuestros días; pero, como es lógico, cientos de ellos se han quedado en el tintero. El propósito de esta «guía de ausentes» es proporcionar al lector algunas pistas para ensanchar sus miras, a través de algunas, sólo algunas, de estas figuras, que en ocasiones por nadar a contracorriente, sin el amparo de un grupo literario concreto, suelen ser injustamente arrinconadas en manuales de esta naturaleza.

Ibn Hazm de Córdoba (994-1064): aceptamos que su obra maestra, El collar de la paloma, está escrita en árabe, pero no somos capaces de obviar en estas páginas a este poeta andalusí del siglo XI.

Fernán Pérez de Guzmán (1370-1460): sobrino de Pero López de Ayala y tío del marqués de Santillana, fue loado por Marcelino Menéndez Pelayo, quien lo consideró uno de los grandes prosistas del siglo XV. Autor de Generaciones y semblanzas y Coplas a la muerte del obispo de Burgos.

Hernando del Pulgar (1436-1493): de nuevo Menéndez Pelayo, uno de los forjadores del canon literario español, elogió a este «imitador y émulo» de Pérez de Guzmán, célebre por sus Claros varones de Castilla, biografías de diversos personajes de la corte de Enrique IV.

Gil Vicente (1465-1536): este dramaturgo portugués es una institución para el teatro de nuestros vecinos. Si lo hacemos «nuestro» es porque, entre las 44 obras que conservamos de su puño y letra, once las redactó en español, entre ellas la Tragicomedia de don Duardos, inspirada en las novelas de caballerías.

Juan del Encina (1468-1529): en palabras del profesor Álvaro Bustos Táuler, su Cancionero «recoge la mejor tradición de la poesía cancioneril, al tiempo que anuncia las novedades de las generaciones siguientes». Pero la grandeza de Juan del Encina estriba sobre todo en la fijación del teatro castellano que cuajaría en el Siglo de Oro. Entre sus obras más reseñables, citaremos el Auto del Repelón y la Égloga de Plácida y Victoriano.

Francesillo de Zúñiga (h. 1480-1532): el bufón de Carlos V escribió una Crónica burlesca de la corte del emperador, que circuló de mano en mano y no sentó nada bien a los aludidos por su ingenio. El tributo que este precursor de Quevedo pagó por la libertad de expresión fue morir acuchillado en Béjar (Salamanca).

Bartolomé de Torres Naharro (h. 1485-h. 1530): sus obras dramáticas, entre ellas el Diálogo del nacimiento, son deudoras del estilo de Juan del Encina, mientras que la crítica considera su Propalladia como la primera poética teatral española y tal vez la primera europea del Renacimiento.

Alfonso de Valdés (1490-1532): hermano de Juan –el autor de Diálogo de la lengua–, este erasmista defendió la política de Carlos V en sus célebres Diálogo de las cosas ocurridas en Roma y Diálogo de Mercurio y Carón. Algunos críticos le han querido conferir la autoría del Lazarillo de Tormes.

Cristóbal de Villalón (h. 1510-h. 1588): la vida de este protestante es una inmensa laguna sobre la que flotan los pecios de dos gloriosas atribuciones: una Gramática castellana publicada en Amberes y El Crotalón, que firmó como Christóphoro Gnosopho.

Lope de Rueda (1510-1565): Cervantes recordaba así las comedias que vio siendo muchacho de este insigne varón: «Eran unos coloquios como églogas entre dos o tres pastores y alguna pastora». En efecto, se conservan varios coloquios de Lope de Rueda, cinco comedias, entre ellas Los engañados, y sus prodigiosos Pasos, unas piezas cómicas que precedían a las comedias o se representaban en el descanso.

Gaspar Gil Polo (1530-1584): la variedad de «versos y materias» de la Diana enamorada, continuación de la Diana de Jorge de Montemayor, agradó al mismísimo Miguel de Cervantes, quien dedicó a su autor un poema en La Galatea. Menéndez Pelayo seleccionó una canción suya como una de las cien mejores poesías de la lengua castellana.

Baltasar del Alcázar (1530-1606): poeta epigramático, formidable con el soneto, este sevillano es una de nuestras grandes glorias olvidadas. Su poema gastronómico Cena jocosa («En Jaén, donde resido, / vive don Lope de Sosa, / y diréte, Inés, la cosa / más brava que de él has oído») nos sigue haciendo reír más de cuatrocientos años después.

Francisco de la Torre (h. 1534-h. 1594): poeta de la Escuela de Salamanca, escribió A la cierva herida, que empieza con estos versos: «Doliente cierva, que el herido lado / De ponzoñosa y cruda yerba lleno, / Buscas el agua de la fuente pura, / Con el cansado aliento y con el seno / Bello de la corriente sangre hinchado, / Débil y decaída tu hermosura […]».

Juan de Mariana (1535-1624): este jesuita escribió una monumental Historia General de España hasta el reinado de Fernando el Católico, que en la versión española ocupaba nada menos que treinta volúmenes. Su ensayo De rege et regis institutione fue quemado en 1610 por el Parlamento de París por justificar, aparentemente, el tiranicidio del rey Enrique III de Francia.

Francisco de Aldana (1537-1578): para Cervantes, estaba a la altura de Boscán y Garcilaso; fue aclamado por Quevedo; y, ya en el siglo XX, reivindicado por Cernuda. ¿Quién conoce hoy los poemas de Aldana? ¿Quién podría recordar el lírico sopapo que le endosó a su dama? «¡Oh, mano convertida en duro hielo, / turbadora mortal de mi alegría! / ¿Pudiste, mano, oscurecer mi día, / turbar mi paz, robar su luz al cielo?».

Luis Barahona de Soto (1548-1595): rival de Fernando de Herrera, el Divino, este lucentino prosiguió en Las lágrimas de Angélica el Orlando furioso de Ludovico Ariosto. Fue una de las obras salvadas en el «donoso escrutinio».

Vicente Espinel (1550-1624): los estudiantes conocerán a este autor por la décima espinela, una estrofa de diez versos octosílabos que sigue el siguiente esquema: abba/accd/dc. Su creador, también un innovador de la guitarra –dicen que fue quien le añadió la quinta cuerda–, nos dejó obras como Relaciones de la vida del escudero Marcos de Obregón o Canción a su patria.

Lupercio Leonardo de Argensola (1559-1613): como hemos visto en este libro, la tradición de los hermanos escritores no es tan atípica: los Álvarez Quintero, los Machado... Y, ahora, los Argensola. Lupercio fue uno de los padres del teatro clásico español con sus tragedias Isabela y Alejandra, y autor también de poemas amorosos, satíricos y estoicos.

Bartolomé Juan Leonardo de Argensola (1562-1631): se disputa con su hermano la autoría del soneto A una mujer que se afeitaba y estaba hermosa, el más citado de estos barbastrenses. Amigo de Cervantes, Góngora y Lope, la claridad de su estilo, nada artificioso, vence cualquier reserva para acercarnos hoy a su obra.

Bernardo de Balbuena (1562-1627): nacido en Valdepeñas (Ciudad Real), firmó un ambicioso fresco de México en tercetos encadenados, Grandeza mexicana, y otra joya de la épica culta, El Bernardo o Victoria de Roncesvalles, cuarenta mil versos en octavas reales que asombraron al mismísimo Voltaire. Fue primo del poeta Miguel Cejudo (1578-1652).

Diego de Silva y Mendoza (1564-1630): en el tiempo libre que le dejó la política, el conde de Salinas y Ribadeo compuso diversas poesías cortesanas y pastoriles y varios ensayos de historia, que serían reivindicadas por Luis Rosales.

Guillén de Castro (1569-1631): de las treinta y cinco obras conservadas de este dramaturgo valenciano, Las mocedades del Cid es la más conocida, claro que en su currículum también luce un Don Quijote de La Mancha, despojado en su versión de la grandeza original.

Rodrigo Caro (1573-1647): hijo de una época en la que los escritores no eran sólo escritores, este arqueólogo, sacerdote, historiador y poeta compuso la conmovedora Canción a las ruinas de Itálica: «Estos, Fabio, ¡ay dolor!, que ves ahora / campos de soledad, mustio collado / fueron un tiempo Itálica famosa […]».

Las mocedades del Cid mira al caballero castellano con un ojo puesto en la historia y el otro en la leyenda. Pierre Corneille se basó en esta obra de Guillén de Castro para su tragedia Le Cid.

Andrés Fernández de Andrada (1575-1648): nacido en Sevilla y muerto en México, este poeta y militar se ganó el paraíso con la Epístola moral a Fabio, meditación horaciana en tercetos encadenados: «Fabio, las esperanzas cortesanas / prisiones son do el ambicioso muere / y donde al más astuto nacen canas […]», en la que, siguiendo el discurso del anterior, también citaba Itálica: «Casi no tienes ni una sombra vana / de nuestra antigua Itálica, ¿y esperas?». Como sabemos menos de lo que nos gustaría sobre este autor, los críticos adjudicaron a Caro la paternidad de su epístola.

Antonio Mira de Amescua (1577-1644): seguidor de Lope de Vega, este poeta y dramaturgo guadijeño compuso numerosos autos sacramentales y el drama fáustico El esclavo del demonio, que ejerció una notable influencia sobre El mágico prodigioso, de Calderón. En No hay burlas con las mujeres, otra de sus obras, hablan galanes y damas para nuestro entero deleite.

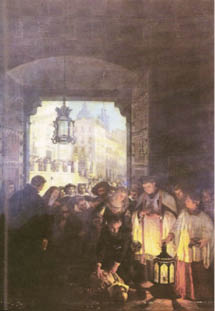

Conde de Villamediana (1582-1622): nadie sabe quién lo mató, ni por qué, pero el asesinato de Juan de Tassis y Peralta, II conde de Villamediana, en plena calle Mayor de Madrid, impresionó a otros autores áureos que, como él, habían hablado alto y claro contra los excesos y las flaquezas de Felipe IV y el conde-duque de Olivares. Góngora y Quevedo, compañero suyo en la Academia de los Ociosos, lamentaron la muerte de este poeta de vida turbia, impertinente y violento, autor del precioso soneto Silencio, en tu sepulcro deposito...

El asesinato del conde de Villamediana, según la obra de Manuel Castellano, presente en el Museo de Historia de Madrid. Todavía hoy no está claro quién dio la orden de su «ejecución».

Pedro Soto de Rojas (h. 1584-1658): Desengaño de amor en rimas, Los rayos de Faetón y Paraíso cerrado para muchos, jardines abiertos para pocos con los fragmentos de Adonis son los principales libros de este culterano granadino.

Luis Quiñones de Benavente (1589-1651): Cervantes, los hermanos Álvarez Quintero y Quiñones de Benavente son los primeros nombres que se nos vienen a la cabeza cuando pensamos en los entremeses, esas piezas jocosas que se representaban en los entreactos de las comedias. Sebastián de Horozco (1510-1570) fue su introductor, pero Quiñones de Benavente se alzó como su máximo representante, con cerca de mil piezas, una selección de las cuales publicó con el título Joco seria Burlas veras, o reprehension moral, y festiva de los desordenes publicos.

Francisco Bances Candamo (1662-1704): dramaturgo de cámara en el reinado de Carlos II, sus principales obras fueron La piedra filosofal, Cómo se curan los celos y Orlando Furioso, y El esclavo en grillos de oro. Culterano de vocación, asumió sin problemas de conciencia la intencionalidad política de su teatro.

Bretón de los Herreros (1796-1873): una expresión pulida para un teatro costumbrista, que supo bandearse entre el Neoclasicismo moratiniano y el Romanticismo. Además de sus obras, Marcela o ¿a cuál de los tres? o Muérete y verás, entre muchas otras, fue crítico teatral y testigo privilegiado de la España de su época.

Serafín Estébanez Calderón (1799-1867): fue a Andalucía lo que Mesonero Romanos a Madrid. Tío de Cánovas del Castillo, su obra más popular, Escenas andaluzas, es una recopilación de «escenas sin par», escritas por uno de los autores más cultos de nuestras letras.

Ramón de Mesonero Romanos (1803-1882): cronista y bibliotecario perpetuo de la villa de Madrid, Escenas y tipos matritenses sigue siendo la mejor guía para comprender el ser de la capital. Nació en la céntrica calle del Olivo, hoy llamada, cómo no, de Mesonero Romanos.

Entre los asistentes a esta lectura de José Zorrilla en el estudio del pintor Antonio María Esquivel, se encuentran Bretón de los Herreros y Mesonero Romanos, dos de nuestros «ausentes». La obra se cuenta entre los fondos del Museo Nacional del Prado.

Carolina Coronado (1820-1911): tía abuela de Ramón Gómez de la Serna, asidua de tertulias literarias, la «Bécquer femenina» fue ensalzada por Espronceda y Hartzenbusch. Vivió y escribió como romántica, y publicó varias novelas, entre ellas Paquita.

Manuel Tamayo y Baus (1829-1898): este dramaturgo dio sus primeros pasos en el seno del neorromanticismo, pero cayó en los brazos del realismo moralizante y la alta comedia. Locura de amor, que llevaría al cine Juan de Orduña con Aurora Bautista como Juana la Loca, y Un drama nuevo, sobre Shakespeare y la Inglaterra del siglo XVII, son sus mejores obras.

Gaspar Núñez de Arce (1834-1903): natural de Valladolid, fue gobernador civil de Barcelona y ministro de Ultramar, Interior y Educación. Como poeta, nos dejó Un idilio, La pesca o Maruja, y escribió también elaborados dramas históricos.

Salvador Rueda (1857-1933): precursor del Modernismo, este malagueño sedujo con su «colorismo» a poetas como Francisco Villaespesa o Juan Ramón Jiménez. Autor de Piedras preciosas y Claves y símbolos, viajó por trabajo a América y fue coronado solemnemente en La Habana.

Manuel Machado (1874-1947): aunque nos hemos referido a él al hablar de Antonio, hay que enfatizar que Manuel tuvo una voz propia, una suerte de andalucismo cosmopolita que obró los milagros de Ars moriendi, su excepcional poemario de 1921, y de varias obras de teatro escritas al alimón con su hermano, como Julianillo Valcárcel, Juan de Mañara o Las adelfas.

Concha Espina (1877-1955): cuando en los años veinte la Academia sueca quiso premiar a una mujer con el Nobel, esta santanderina se quedó a las puertas. La esfinge maragata y Altar mayor fueron sus libros más ovacionados, y su sensatez uno de los valores más ponderables de la compleja España de su tiempo.

Eduardo Marquina (1879-1946): aunque barcelonés, compuso casi todas sus obras en castellano. Debutó como poeta con el Modernismo y triunfó como dramaturgo con Las hijas del Cid y En Flandes se ha puesto el sol.

Emilio Carrere (1881-1947): este bohemio de la estirpe de Sawa y Pedro Luis de Gálvez, noctívago y modernista, fue autor de una novela fantástica indispensable, La torre de los siete jorobados, que Edgar Neville convirtió en una de las obras maestras del cine español en 1944.

Julio Camba (1882-1962): «Tan esnob que no podía vivir en Madrid», que dijo Francisco Umbral, Camba fue corresponsal para diversos periódicos y cubrió todos los dramas nuevos del siglo XX. La casa de Lúculo o el arte de comer, Haciendo de República y La ciudad automática valen como introducción a sus principales obsesiones: la gastronomía, la política española y Nueva York, que conoció en plena Depresión.

Agustí Calvet Pascual, Gaziel (1887-1964): otro periodista estupendo, publicó sus mejores crónicas en La Vanguardia, que llegó a dirigir. Al autor de Todos los caminos llevan a Roma y En las trincheras lo estamos redescubriendo ahora gracias a la reedición de sus crónicas.

Corpus Barga (1887-1975): ayudó a Machado a cruzar la frontera de Francia en 1939 y puso las Meninas a buen recaudo en Ginebra durante la Guerra Civil. Autor de Cantares, poemas y Los pasos contados, nunca volvió a España tras su exilio y por el último tomo de sus memorias ganó el premio de la Crítica.

Ramón Otero Pedrayo (1888-1976): maestro de las letras gallegas, el autor de Camiños da vida y A romería de Xelmírez fue uno de los impulsores de la Asamblea das Irmandades da Fala Galega en 1918. Ingresó en la Real Academia Gallega con un discurso sobre el Romanticismo, la saudade y el sentimiento de la tierra y la raza en Pastor Díaz (1811-1863), Rosalía de Castro y Eduardo Pondal.

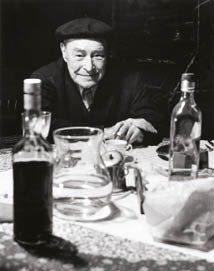

Josep Pla (1897-1981): «Desengañado prematuro de toda ideología o credo», en palabras del periodista Jorge Bustos, las obras completas de Pla suman unas treinta mil páginas. Nosotros las recomendamos todas, y, como un arrollador exordio, las de Vida de Manolo, sobre el escultor Manolo Hugué, y El cuaderno gris, unos apuntes autobiográficos en catalán que pasan por ser su opus magnum.

Manuel Chaves Nogales (1897-1944): esta Guía de ausentes está reclamando a gritos una Breve historia del periodismo español… Este sevillano y peregrino sin fronteras escribió A sangre y fuego –una de las mejores obras de ficción sobre la Guerra Civil–, El maestro Juan Martínez que estaba allí o Juan Belmonte, matador de toros.

Josep Pla en Llofriu, Girona, por Francesc Català-Roca, fotografía en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid.

Eduardo Blanco Amor (1897-1979): tres personajes –Cibrán o Castizo, Xanciño o Bocas, y Aladio Milhomes– en busca de la lucidez protagonizan A esmorga, una novela parrandera que fue publicada primero en Buenos Aires por este gallego compadre de la Generación del 27.

Alejandro Casona (1903-1965): la Guerra Civil rompió la trayectoria de este dramaturgo del 27, autor de La sirena varada, Prohibido suicidarse en primavera o La dama del alba, estas dos últimas estrenadas en México y Buenos Aires respectivamente. Regresó a España en los últimos años de su vida.

Ernestina de Champourcín (1905-1999): su obra de aliento místico fue casi una rareza en el contexto más popular del 27. Entre los títulos de esta aprendiz de Juan Ramón Jiménez, nos quedamos con Cántico inútil y Presencia a oscuras.

Mercè Rodoreda (1909-1983): Natalia, la Colometa de La plaza del Diamante, es un personaje imborrable para las letras catalanas del siglo XX. Su autora amplió el registro psicológico con Mirall trencat, la saga generacional de los Valldaura.

José Antonio Muñoz Rojas (1909-2009): la longevidad de este poeta hizo que pudiera ser admirado en vida por lectores de todas las generaciones. Cantos a Rosa es uno de los libros amorosos más impresionantes del siglo XX, mientras que Las cosas del campo, un hito de la prosa poética, constituye otro canto de amor, en este caso a la tierra.

Dionisio Ridruejo (1912-1975): el catedrático Jordi Gracia ha examinado a fondo la vida y obra de este creador, tan representativo por su evolución política como poética. Autor de los versos iniciales del Cara al sol, fue luego un feroz opositor al régimen franquista. Autor de Escrito en España o Casi en prosa.

Salvador Espriú (1913-1985): Cementiri de Sinera, un canto al Arenys de Mar (Barcelona) de su infancia, es uno de los libros más conmovedores de este poeta, propuesto varias veces al premio Nobel. En La pell de brau expresó su malestar con la intransigente España de posguerra.

Mercedes Salisachs (1916-2014): ganadora del premio Planeta con La gangrena, esta escritora catalana en lengua castellana escribió hasta su último suspiro y hasta su último suspiro fue ignorada por la cultura oficial de España.

Gloria Fuertes (1917-1998): «Autodidacta y poéticamente desescolarizada», la autora de Que estás en la tierra o Poeta de guardia desarrolló su obra entre la Generación del 50 y el postismo, y fue la voz más estimulante del siglo XX en el campo de la poesía infantil. Entre otros reconocimientos, obtuvo el premio Hans Christian Andersen.

José María Gironella (1917-2003): su trilogía sobre la Guerra Civil –Los cipreses creen en Dios, Un millón de muertos y Ha estallado la paz–, a la que se sumaría un nuevo título en 1986, lo encumbró como el novelista de mayor éxito popular durante la dictadura. «Me hice rico, pero rico de verdad», resumió en cierta ocasión.

José Luis Sampedro (1917-2013): economista comprometido con la sociedad de su tiempo, se descubrió como un novelista encantador a partir de la década de los ochenta del pasado siglo. La sonrisa etrusca, acerca del amor de un abuelo por su nieto, es su obra más sólida.

Joan Brossa (1919-1998): cuando en 1970 publicó Poesía rasa, una recopilación de casi veinte años de creación literaria, con portada de Tàpies, todos cayeron a los pies de este creador en lengua catalana, ligado a la poesía visual. Las principales galerías de arte contemporáneo contienen obras suyas.

Joan Perucho (1920-2003): escritor en lengua catalana y castellana, amante de la buena mesa, que sabía contar como nadie, todo un polígrafo del siglo XX, escribió poesía, novela, crítica de arte y artículos periodísticos en La Vanguardia. Sota la sang, Llibre de cavalleries, Les històries naturals y sus memorias Els jardins de la malenconia son algunos de sus libros.

Fernando Fernán Gómez (1921-2007): tan buen actor como dramaturgo y novelista, nos dejó, en estas últimas facetas, la obra de teatro Las bicicletas son para el verano, premio Lope de Vega, y la novela El viaje a ninguna parte, ambas llevadas al cine por él mismo.

Elena Quiroga (1921-1995): fue la tercera mujer que ingresó en la Real Academia Española, tras María Isidra de Guzmán y Carmen Conde, ganó el premio Nadal en 1950, y en las Bildungsromans o novelas de aprendizaje Tristura y Escribo tu nombre siguió los pasos de Tadea, una niña huérfana en una Galicia que la autora conocía muy bien.

Carlos Edmundo de Ory (1923-2010): abanderado del postismo, un grupo que quiso armonizar todas las vanguardias, este gaditano, homenajeado en 2016 por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, escribió Técnica y llanto y Aerolitos, y en su poema Fonemoramas nos enseñó que «Si canto soy un cantueso» y «Si me hundo me Carlos Edmundo».

Rafael Azcona (1926-2008): el mejor guionista del cine español fue una de las firmas habituales de La Codorniz. Todos los artículos que publicara en «la revista más audaz para el lector más inteligente» han sido recuperados estos últimos años por una editorial de Logroño. Además, nos hizo reír con la novela Vida del repelente niño Vicente y los relatos de Pobre, paralítico y muerto.

La socarrona precisión de Rafael Azcona para retratar a la España de su tiempo hizo de él el mejor guionista de nuestra cinematografía.

Antonio Gala (1930): su dimensión como dramaturgo –con obras como Los verdes campos del Edén, Las cítaras colgadas de los árboles o ¿Por qué corres, Ulises?– es la más jugosa de un escritor que se ha prodigado en todos los géneros, desde la novela –premio Planeta por El manuscrito carmesí– a la poesía –Enemigo íntimo, accésit del Adonáis en 1959.

En la casa natal de Antonio Gala en Brazatortas (Ciudad Real), una placa reza: «Aquí nació el escritor cordobés Antonio Gala». Uno de los vicios confesables de este autor es el coleccionismo de bastones.

Javier Tomeo (1932-2013): el Kafka español tomó prestado el pincel de Goya para construir unas tramas fantásticas, tan insólitas en el panorama literario español de los setenta y ochenta, que triunfó primeramente en Francia y Alemania. El castillo de la carta cifrada, Amado monstruo y El crimen del cine Oriente son sus obras más destacadas.

Francisco Brines (1932): los ecos de Cernuda, Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado resuenan en la obra de este poeta valenciano de la Generación del 50, autor de Las brasas y La última costa, que concibe la poesía como revelación y celebración de la vida.

Gabriel Aresti (1933-1975): renovador de la poesía vasca, escribió también novela y teatro, tradujo al euskera a Lorca y a T. S. Eliot y defendió contra viento y marea el euskera batúa o unificado. Piedra y pueblo es su obra más estimable.

Manuel Vicent (1936): Tranvía a La Malvarrosa, sobre la Valencia de los años cincuenta, es una novela sensual y luminosa. Más que una autobiografía al uso, se trata de la memoria de unas experiencias compartidas por toda una generación. Su autor es uno de los periodistas más respetados de nuestros días.

Alberto Méndez (1941-2004): ligado al mundo editorial, su tardía revelación con Los girasoles ciegos, una colección de cuatro relatos, desconcertó a todo el mundo, salvo a él mismo, ya que falleció sin conocer la extraordinaria repercusión de su obra, la primera que ganó el premio Nacional de Narrativa a título póstumo.

Guillermo Carnero (1947): su poemario Verano inglés puso de acuerdo a toda la crítica en 1999 y es, junto con Dibujo de la muerte, la obra más representativa de este erudito y poeta valenciano, incluido por Castellet en los Nueve novísimos poetas españoles.

Luis Alberto de Cuenca (1950): el hombre que lo ha leído todo agita en la coctelera de sus versos lo cotidiano y lo trascendente, desde una ironía nunca exenta de ternura. Dentro de su «poesía transculturalista», nos quedamos con El desayuno y otros poemas («Me gustas cuando dices tonterías, / cuando metes la pata, cuando mientes, / cuando te vas de compras con tu madre / y llego tarde al cine por tu culpa») y Cuaderno de vacaciones, premio Nacional de Poesía 2015.

José Luis García Martín (1950): crítico literario, poeta, dietarista, García Martín ha escrito Material perecedero y La aventura, entre otras obras.

Bernardo Atxaga (1951): Obabakoak y El hijo del acordeonista son dos de las novelas de este escritor, el más exitoso en euskera en nuestros días.

Manuel Rivas (1957): escritor en gallego y castellano, sus obras más conocidas son la colección de relatos ¿Qué me quieres, amor?, que incluye el cuento La lengua de las mariposas, y El lápiz del carpintero. En 2015 publicó El último día de Terranova.

Luis García Montero (1958): fundador, con Javier Egea (1952-1999) y Álvaro Salvador (1950), del movimiento de la «nueva sentimentalidad», este poeta granadino ganó el Loewe y el Nacional de Poesía con Habitaciones separadas y el de la Crítica con La intimidad de la serpiente. Últimamente ha escrito también novelas.

Francisco Casavella (1963-2008): su prematura muerte nos privó de seguir gozando con la trayectoria del padre de Fernando Atienza –huérfano, por lo demás–, el protagonista de El día del Watusi, una trilogía sobre la Barcelona del último cuarto del siglo XX compuesta por Los juegos feroces, Viento y joyas y El idioma imposible.

Eloy Tizón (1964): quizá el mejor cuentista español de nuestros días. Se dio a conocer en 1992 con Velocidad de los jardines, y en 2013 publicó Técnicas de iluminación. Ha escrito –o publicado– poco, por lo que cada nuevo libro suyo constituye un acontecimiento.