Eine Einleitung

Regress und Zirkel standen selten als eigenständige Problematik im Mittelpunkt des philosophischen oder generell intellektuell-wissenschaftlichen Interesses. Dies schließt besondere Konjunkturen ihrer Thematisierung nicht aus, weist aber darauf hin, dass sie meist nur im Zusammenhang umfassenderer Konstellationen weiterführende Fragen aufgeworfen haben. So ist der infinite Regress kaum als ein separates und darin abgrenzbares Problem rezipiert worden, spielt aber innerhalb der so langwierigen wie verzweigten Debatten um den Zuschnitt, Status und die Versionen der klassischen Gottesbeweise eine eminente Rolle.1 Und das Denken in Zyklen und zirkulären Selbstbezüglichkeiten war als Gefahr zwar stets präsent, wurde aber erst dann als Thema greifbar, sofern es als Integral eines bestimmten Zeitverständnisses der (ewigen) Wiederkehr des Gleichen in der vorsokratischen Philosophie und (Meta)Physik sowie weit später bei deren Bewunderer, Friedrich Nietzsche, Verwendung gefunden hatte.2

Dabei sind Regress und Zirkel zumeist als ein unliebsames Problem wahrgenommen worden. Nicht ihr möglicher Nutzen stand im Vordergrund, nicht einmal ein produktiver Umgang gerade angesichts ihrer befürchteten Unvermeidlichkeit, sondern viel eher der Gestus der Lösung oder Auflösung einer argumentativen Unannehmlichkeit. Wiederum Nietzsche gehört zu den ganz wenigen Autoren, die den Figuren der Unabschließbarkeit, insbesondere der zyklischen Wiederholung, etwas Produktives abgewinnen konnten, indem die Vorstellung, das Leben immer wieder auf die selbe (oder gleiche) Weise führen zu müssen, zur Intensivierung der Gegenwart und einer Achtsamkeit für den jetzigen Lebensvollzug verhelfen sollte (siehe 3.4).3 Und dennoch, es bleibt beim skizzierten Befund: Trotz der Faszination, die vom Regress und Zirkel als Figuren der Unabschließbarkeit ausgehen mag, begegnet(e) man ihnen reserviert. Dieses Zögern stellt sich ein, obwohl beide Figuren, wie gezeigt, unterschiedliche Strukturen aufweisen und in verschiedenen Kontexten präsent sind. Was diese ambivalente Replik zwischen Faszination und Reserve stiftet, scheint der Umstand zu sein, dass sich die abendländische Tradition der Metaphysik – um hier einen exemplarischen, doch zentralen Kontext zu nennen – für sie sowohl als intellektuelle Heimat und zugleich als deren dekonstruierende Verarbeitung verstanden hat (siehe Abschnitt 3.2). Gemeint ist damit der zweideutige Befund, dass einerseits Regress und Zirkel in Kontexten klassischer Metaphysik aufzufinden sind; ganz offensichtlich trifft dies auf unsere Beispiele, die Gottesbeweise und die Vorstellung von der ewigen Wiederkehr, ohne Einschränkungen zu. Und andererseits eignet jenen Figuren gerade als Exemplar des Unabgeschlossenen, Offenen, ja Fragmentarisch-Unfertigen eine Charakteristik, die den herkömmlichen Metaphysiker in Verlegenheit bringt. Nicht das Prekär-Labile interessiert ihn, sondern das Feststehende, Fundierte, Gegründete. Nicht die Unabschließbarkeit ist Quelle seiner möglichen Wertschätzung, sondern deren Stillstellung sein wesentliches Bemühen. Nun ist ›Metaphysik‹ ein schillernder, vielleicht gar hoffnungslos verschwommener Begriff und die mit ihm bezeichnete Tradition ein in sich widersprüchliches Konglomerat. Ein Versuch der Definition bleibt ein Wagnis, ist aber selbst im Fall seiner Anfechtbarkeit zumindest heuristisch hilfreich; hier ein Angebot, das vom Tübinger Religionsphilosophen Friedrich Hermanni stammt:

»Metaphysik ist der Versuch, letzte Fragen mit Hilfe der Vernunft zu beantworten. Solche Fragen betreffen die Welt als ganze, den Grund der Welt und den Platz des Menschen in der Welt. Sie stellen sich unvermeidlich ein, können aber durch die Einzelwissenschaften nicht beantwortet werden. […] Der Vernunft stellt sich am Ende deshalb nicht die Frage, ob sie überhaupt Metaphysik betreiben will, sondern nur, in welcher Weise.«4

Regress und Zirkel als Quelle der Faszination oder aber als Grund, metaphysisch beunruhigt zu sein, wären demnach Elemente »letzter Fragen«, die aber vernunftmäßig beantwortbar sind bzw. deren Lösung und Auflösung eben jenen Antwortversuchen auf die sich unvermeidlich stellenden Fragen angehören. Sie beträfen die »Welt als ganze«, ihren Grund und die anthropologische Verortung der Bewohner dieser Welt. Für einige Beispiele von Regress und Zirkel könnte diese Kennzeichnung durchaus zutreffen. In jedem Fall passt eine generelle Ausrichtung ›der‹ Metaphysik – etwa der Systemgedanke, das Denken in ontologischen Hierarchien und deren Ursache als Ur-Sache im Sinne eines ultimativen Fundaments5 – jedoch nicht zur Dynamik von Regress und Zirkel. Deren wesentliche Unabgeschlossenheit widerstrebt jenem Anliegen eines fundierten und dabei geschlossenen Systems. Die Stillstellung von Regress und Zirkel könnte demnach als Ableger einer metaphysischen Reaktion gelten, während die Einwilligung darin, dass diese Arretierung unmöglich oder gar unnötig sei, eine postmetaphysische Alternative bezeichnete.

Zwischen diesen beiden Polen bewegt sich nun auch der Umgang mit Regress und Zirkel als Figuren der Unabschließbarkeit, wobei es gerade umstritten ist, ob ihre genuine Offenheit sich nicht doch als durchaus schließbar herausstellen könnte. Auf der einen Seite also steht der Verweis auf die Unvermeidlichkeit von regressiver oder zirkulärer Offenheit, was als Reaktion noch nicht unbedingt festlegt auf ein intellektuelles Bedauern oder doch eine Bereitwilligkeit, sich dieser prekären Denkfigur – hermeneutisch, phänomenologisch, strukturalistisch, (de)konstruktivistisch etc. – anzunehmen (3.1). Auf der anderen Seite zeichnen sich Strategien ab, denen gemeinsam ist, den Regress und – mit Abstrichen – den Zirkel als Problem aufzufassen. Hier lässt sich noch einmal unterscheiden zwischen klassischen Stillstellungen der Unabschließbarkeit (die dann offenbar keine mehr wäre), d. h. Lösungen des Ausgangsproblems (3.2), und Ansätzen, die zu zeigen versuchen, dass das Problem eigentlich eine Chimäre bildet und sich zuletzt verflüchtigen wird, d. h. Auflösungen des bedrohlichen Szenarios (3.3). Darauf können zuletzt auch jene Ansätze aufbauen, die Regress und Zirkel nicht nur zur Unvermeidlichkeit erklären, sondern sie entweder in weiterführende Überlegungen integrieren bzw. diese gerade produktiv eskalieren (3.4). Die Wertschätzung für den Regress und Zirkel steigt folglich innerhalb dieser vier paradigmatischen Reaktionen. Doch bevor wir zu deren Skizzierung kommen, gilt es, Regress und Zirkel zu anderen Figuren des Denkens, Handelns und Werdens ins Verhältnis zu setzen und von ihnen sinnvoll abzugrenzen (2.)

Es gibt Bereiche und Momente des Lebens, in denen es darauf ankommt, ordentlich und diszipliniert zu denken: dann, wenn wir uns in einer besonders bedeutsamen Situation orientieren oder andere in einer wichtigen Frage überzeugen wollen. Und wenn wir uns in wissenschaftlichen Diskursräumen bewegen, so ist der Ordnungs- und Disziplinierungsanspruch noch einmal in besonderer Weise erhöht, weil wir uns idealerweise für jeden Aspekt unseres Denkens müssten rechtfertigen können.

Ein Denken halten wir insbesondere dann für ordentlich und diszipliniert, wenn es uns kontrolliert erscheint und wir darin einen inneren Plan erkennen können: wenn uns also die einzelnen Elemente und Aspekte dieses Denkens in ihrem Zusammenhang nicht willkürlich erscheinen, sondern ein klares Konzept der Auswahl und Anordnung erkennen lassen. Auf diese Weise wird Einzelnes mit Anderem in eine nachvollziehbare, also nicht-beliebige Beziehung gebracht. Aufgrund dieser Bezogenheit der Elemente aufeinander kann man im ordentlich-disziplinierten Denken mit sicherem Tritt von Aspekt zu Aspekt wandeln und nachvollziehbare Geschichten davon erzählen, wie sich das eine zum anderen fügt. Dies verspricht uns: Es liegt ein Sinn darin.

Allerdings wissen wir auch, dass dies zu weit getrieben werden und eine allzu starre Ordnung die Orientierung eher gefährden kann: dann, wenn sie Situationen in ihrer Komplexität so stark reduziert, dass keine tauglichen Lebensoptionen mehr daraus folgen, weil die entsprechenden Lösungen in irgendeiner Hinsicht zu einfach sind, Wichtiges unberücksichtigt lassen oder zu unflexibel sind, um noch auf Störungen reagieren zu können. Einem solchen, uns in irgendeiner Weise allzu diszipliniert und allzu ordentlich erscheinenden Denken schenken wir daher ebenso wenig Vertrauen, weil wir ahnen, dass es unserer Orientierung nicht weiterhilft, wenn es darauf ankommt. Zwischen hilfreicher Vereinfachung und nutzloser Übervereinfachung verläuft folglich ein schmaler Grat und er verläuft je nach den Herausforderungen der Situation und unseren spezifischen Orientierungsbedürfnissen immer ein wenig anders.

Welches sind nun konkrete Ordnungsmuster, also die Auswahl- und Anordnungsprinzipien, welche im ordentlichen und disziplinierten Denken anzutreffen sind und einen sinnvollen Zusammenhang zwischen einzelnen Elementen konstituieren? – Es wird also nach Figuren gefragt, die dem Denken eine formale Struktur geben und darin auf subtile Weise leiten: nach Denkfigurationen, wenn man so will.

(1.) Die wichtigste und zugleich einfachste Figuration ist die Unterscheidung. Sie generiert eine simple, aber extrem prägnante Ordnung aus (mindestens) zwei Elementen, die in irgendeiner Art Kontrast aufeinander bezogen sind. Ohne derartige Differenzierungsoperationen kommt überhaupt keine Ordnung und Disziplin in das Denken, weil etwas aus der unendlichen Menge des Mannigfaltigen ausgewählt werden muss, um Elemente überhaupt anordnen zu können.6

Doch in den meisten Fällen kommt man mit einer bloßen Unterscheidung nicht weit. Sie bleibt statisch und isoliert, solange man sie nicht kontextualisiert, also Pläne möglicher Anschlussoperationen schafft, um zu dieser einen Unterscheidung hin und von dieser einen Unterscheidung weg weiter denken zu können. Tut man dies, so beginnt das Denken zu wuchern, und um sich seine Übersichtlichkeit zu erhalten, zwingt es sich ins Spalier komplexerer Figurationen, die mehrere oder sogar eine Vielzahl von Elementen zueinander ins Verhältnis setzen.

Interessanterweise greift das Denken dabei immer wieder auf Vorbilder zurück, die es in der Lebenswelt wahrnimmt.7 In diesen Fällen entwirft es seine Anordnungsprinzipien nicht aus sich selbst, sondern schaut sie sich ab. Die folgenden Beispiele machen deutlich, was gemeint ist.

(2.) Eine wichtige Rolle spielen architektonische Figurationen, also solche, die sich auf Strukturen der Baukunst beziehen. Das Denken ordnet dabei Elemente etwa in Stufen und unterscheidet verschiedene Ebenen, es organisiert sich nach dem Schema von Fundament bzw. Basis und Überbau oder demjenigen von Innen und Außen, es türmt sich zu einer Pyramide mit breiter Basis und schmaler Spitze oder begibt sich in die Gänge eines Labyrinths. In der Dialektik Hegels beispielsweise, insbesondere in ihrer historisch-materialistischen Interpretation durch Karl Marx, treffen wir auf eine größere Anzahl von analog konzipierten Unterscheidungen. Diese werden zueinander in Beziehung gesetzt und damit in ein komplexeres Gefüge gebracht, indem sie als eine Folge von Stufen interpretiert werden. Auf diese Weise kommt eine wertende Dynamik hinein, welche den revolutionären Aufstieg auf der Stufenleiter gegen das reaktionäre Verharren setzt – mit entsprechendem Plädoyer für gewisse gesellschaftlich-politische Optionen.

(3.) Daneben begegnen immer wieder organisch-botanische Figurationen, welche der Pflanzenwelt abgeschaut sind. Hier operiert das Denken zum Beispiel mit dem Schema von Kern und Schale oder formt sich nach dem Vorbild eines Baumes, der Wurzel, Stamm und Krone besitzt. Ein besonders schönes Exempel bietet das von Deleuze und Guattari in den philosophischen Diskurs eingebrachte Rhizom: Es kritisiert dezidiert ein zu ordentliches und zu diszipliniertes Denken, indem es die starren, baumartig-hierarchischen Symmetrien traditionellen Denkens mit den flexibelasymmetrischen Wurzelgeflechten postmodernen Philosophierens kontrastiert.

(4.) Nicht zu übergehen sind ferner soziale Figurationen. Hier werden Zusammenhänge beispielsweise im Sinne des Verhältnisses zwischen Herr und Diener oder zwischen Leiter bzw. Führer und Geleitetem verstanden. Wohl am häufigsten kommt dies vor, wo etwa vom Leitgedanken und dergleichen die Rede ist: ein Gedanke, der einer Reihe von subordinierten Gedanken die Richtung vorgibt.

(5.) Schließlich gibt es noch die Gruppe der geometrischen Figurationen, die lebensweltlich dem Bereich mathematischer Abstraktion entstammen. Ihnen eignet etwas sehr Klares und Nüchternes, aber auch Kaltes und Abgehobenes. Neben dem Zusammenstellen von Gedanken in Drei- und Viereckskonstellationen wird oft eine Anordnung in Kreis, Spirale oder auf einer Gerade unternommen. Weil Regress und Zirkel, mit denen sich der vorliegende Band beschäftigt, in diese Gruppe gehören, wird unten noch genauer von ihnen die Rede sein.

Man könnte weitere Typen nennen und sie beliebig genauer auffächern. Zudem müsste man sich eingehender mit der Beziehung dieser Figurationen zum Gebrauch etwa von Narrationen, Gleichnissen, Analogien und Metaphern in philosophischen Texten befassen.

Schon diese wenigen Beispiele genügen gleichwohl, um einen wesentlichen Punkt herauszuarbeiten: Alle genannten Figurationen bringen je eine eigene Dynamik in die Beziehung der ausgewählten und angeordneten Elemente. Es geht in Auswahl und Anordnung einmal um Wichtigkeit und Unwichtigkeit, einmal eher um positive und negative Wertung, einmal eher um Statik und Abhängigkeit, einmal um Abfolge und Genese, einmal um Staffelung und Nachbarschaft, einmal um Variabilität und Invariabilität, einmal um Symmetrie und Gleichgewicht oder einmal um direkte und indirekte Verknüpfungen. Diese verschiedenen Nuancen werden im Wesentlichen den lebensweltlichen Vorbildern entliehen – etwa der Stufe, von der man weiß, dass sie im Regelfall nicht allein vorkommt, dass sie mehrere Ebenen verschiedenen Niveaus verbindet, dass im normalen Gebrauch das Gewicht immer nur auf einer von ihnen lastet und dass sie nicht dazu gedacht ist, um dort zu verweilen, sondern sich über sie auf und ab zu bewegen. Auf ein Denken, das sich selbst in Stufen organisiert, färben diese Konnotationen ab. Und wer etwa das Wort vom Leitgedanken in den Mund nimmt, der zeichnet bewusst oder unbewusst ein recht robustes Bild eines aktiv-herrschenden und mehrerer passiv-subordinierter Gedanken und schafft damit entsprechende Anschlussoptionen zu einem hierarchisierenden Philosophieren, das sich nicht vor Wertungen scheut.

Durch welche Eigenschaften zeichnen sich nun diejenigen Figuren aus, um die es im vorliegenden Band geht, also Pro- bzw. Regresse sowie Zirkel und Spiralen?

Vorneweg sei erwähnt, dass mit Gerade und Kreis zwei geometrische Figuren im Hintergrund stehen, die in gewisser Hinsicht so different sind, dass anhand ihrer versucht wurde, zwei Weisen des Philosophierens prototypisch einander gegenüber zu stellen. Wer auf einer Gerade denkt, dem geht es um das Zurücklegen von Distanzen, der will von irgendwoher irgendwohin kommen, der hat einen Ausgangspunkt und kann etwas hinter sich lassen – und er will etwas vor sich liegen haben, hat ein bestimmtes Ziel oder rechnet mit Unbekanntem. Wer hingegen in einem Kreis denkt, der legt Wert darauf, immer nur dorthin zu kommen, wo er schon einmal gewesen ist, der rechnet mit wiederkehrenden Strukturen und betont aufs große Ganze gesehen die Kontinuität vor der Diskontinuität. Wendet man es negativ, so könnte Ersterer fürchten, nie irgendwo anzukommen und zu ewiger Wanderschaft, zu ewigem Fortschritt verdammt zu sein, und Letzterer mag sich in einer gefangenen Enge fühlen, in der er immer nur mehr oder minder auf der Stelle treten kann. Gerade und Kreis können daher zwei höchst verschiedene philosophische Ansätze benennen, welche die stabilen Strukturen des Wirklichen entweder in einer grundsätzlich linearen oder einer grundsätzlich zirkulären Form organisieren. Und weil es darin insbesondere auch um einen unterschiedlichen Umgang mit Zeit geht, artikulieren sich diese zwei Typen etwa auch in verschiedenen Konzepten einer Philosophie der Geschichte. Karl Löwith hat eine solche Alternative am prägnantesten herausgearbeitet. In Bezugnahme auf Friedrich Nietzsche kontrastierte er das genetisch-lineare Verständnis der christlichen Heilsgeschichte mit dem redundant-zirkulären Gedanken der ewigen Wiederkehr des Gleichen.8 Setzt man so an, dann steht die Gerade grob gesagt für ein christlich-abendländisches, der Kreis für ein pagan-östliches Denken.

Wenn es in diesem Band um Pro- und Regresse sowie Zirkel und Spiralen geht, so wird ein anderer Akzent gesetzt. Es handelt sich bei ihnen allen um Figuren, in denen das Denken kein Ende findet: kein Ende finden will, kein Ende finden kann beziehungsweise den Abschluss selbst herbeiführen muss.

Beim Kreis ist das unendliche Moment lebensweltlich offensichtlich: Wir könnten ihn – wenn wir so lange lebten – ewig mit dem Finger nachzeichnen, ohne je auf einen Anfang oder ein Ende zu stoßen, und das ist uns, weil der Kreis seine Eigenschaften behalten wird, unmittelbar einsichtig, obwohl wir uns im Endlichen befinden. Bei der Geraden ist es komplizierter. Nur bei denjenigen Geraden, die uns im Raum mathematischer Abstraktion begegnen, erscheint uns einigermaßen glaubhaft, dass sie in beide Richtungen endlos sind. In der lebensweltlichen Konkretion kennen wir nichts dergleichen. Das unendliche Moment ist für uns nicht sichtbar, denn alle mögliche Anfangs- oder Endlosigkeit der Geraden verschwindet spätestens hinter dem undurchsichtigen Vorhang unseres eigenen zeitlichen Anfangens oder Endens. Vielleicht rührt aus dieser unterschiedlichen lebensweltlichen Anschaulichkeit der Unabgeschlossenheit, dass wir den Ring leicht als versöhnliches Unendlichkeitssymbol akzeptieren, während pro- und regressiven Entwicklungen etwas Beunruhigendes innewohnt und wir einen gewissen Reiz verspüren, eben doch nach einem Anfang oder einem Ende zu suchen – wobei wir dort bezeichnenderweise auch wieder keine Ruhe finden und gern nach dem Davor des Anfangs und dem Danach des Endes weiterfragen.

Um nun etwas vertiefter an die Eigenschaften von Pro- bzw. Regressen sowie Zirkeln und Spiralen heranzukommen, seien drei Definitionsversuche vorgeschlagen:

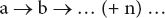

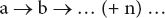

(i.) Regresse und Progresse sind endlose, in eine Richtung gewendete Bewegungen eines Operierens innerhalb einer Struktur aus Elementen in linearer Anordnung. Sie haben folgende Form:

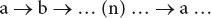

(ii.) Zirkel sind endlose Bewegungen eines Operierens innerhalb einer Struktur aus mindestens zwei Elementen in kreisförmiger Anordnung. Sie haben folgende Form:

(iii.) Spiralen sind endlose Bewegungen eines Operierens innerhalb einer Struktur aus mehreren Elementen, in der ein Pro- oder Regress in eine kreisförmige Auf- bzw. Abwärtsbewegung gebracht ist. Sie haben folgende Form:

Diese Definitionsversuche lassen sich nun anhand verschiedener Aspekte genauer auslegen:

Ein erster zu klärender Unterschied ist der zwischen Pro- und Regressen einerseits und Geraden andererseits. Eine Gerade ist eine abstrakte Figur der Geometrie, ein Pro- bzw. Regress hingegen eine konkrete Bewegung auf einer solchen. Entsprechend hat eine Gerade weder Anfang noch Ende, während Pro- und Regress einen bestimmten Einsatzpunkt aufweisen, von dem aus sich das Denken auf den Weg macht.

Analog dazu lässt sich weiter der Unterschied zwischen Kreis und Zirkel beschreiben: als Kreis die abstrakt-geometrische Figur, als Zirkel eine konkrete Bewegung in ihm – hergeleitet vom Zeichengerät, das in seiner Bewegtheit einen Kreis malt.9

Die Spirale wiederum bezeichnet primär die abstrakt-geometrische Figur. Die Bewegung in ihr könnte streng genommen einerseits als Pro- bzw. Regress und zugleich andererseits als Zirkel bezeichnet werden, weil in ihr ja variante und invariante Aspekte zusammenkommen. Um beides zusammen zu halten, sollte bei der konkreten Bewegung von einer Spiralbewegung die Rede sein.

Ausgehend von den genannten Differenzierungen lässt sich weiter sagen, dass Gerade, Kreis und Spirale als ideal-abstrakten Figuren ein Aspekt von Unendlichkeit eignet: Sie haben als solche weder Anfang noch Ende, das heißt, gerader Abschnitt folgt auf geraden Abschnitt, kreisrunder auf kreisrunden, spiralförmiger auf spiralförmigen – es geht immer so weiter. Dabei ist die Unendlichkeit aber an eine bestimmte Gerichtetheit gebunden, das heißt, Gerade, Kreis und Spirale besitzen an sich zwar kein Ende, haben deshalb aber doch eine Begrenzung gegenüber demjenigen, was nicht auf, sondern neben diesen Figuren zu liegen kommt.

Betrachtet man hingegen Re- und Progress sowie Zirkel und Spiralbewegung im oben genannten Sinn als konkrete Bewegungen in den abstrakten Figuren Gerade, Kreis und Spirale, so wird es komplizierter. Die Bewegungen als solche brauchten im Prinzip kein Ende haben, weil sie – von der abstrakten Figur her gedacht – niemals auf einen unüberbrückbaren Widerstand stoßen. Auch sie sind also idealerweise unendlich. Sofern es aber konkret vollzogene Bewegungen sind, die von einem unter den Bedingungen von Zeitlichkeit real existierenden Operator getätigt werden, besitzen Regress/Progress, Zirkel und Spiralbewegung zugleich einen Aspekt von faktischer Endlichkeit. Damit geht einher, dass sie stets einen konkret-kontingenten Einsatzpunkt haben, von dem aus sich das Denken oder Rechnen auf den Weg macht. Und sie haben auch einen konkret-kontingenten Endpunkt, an dem das Operieren faktisch endet. Ob die Kaffeepause oder der Tod für den denkenden oder der Stromunterbruch für den maschinell-rechnenden Operator: die ideale Unendlichkeit wird im Konkreten niemals verwirklicht. Regress und Progress sowie Zirkel und Spiralbewegung sind daher näher zu bestimmen als endliche Bewegungen in einer idealerweise unendlichen Struktur.

Der charakteristische Unterschied zwischen den Figuren bzw. den Bewegungen in ihnen liegt in verschiedenen Signaturen von Gerichtetheit im Raum. Bei Regress und Progress ist es gemeinsam ein linear-gradliniges Streben, wobei es beim Regress als ein Rückwärts, beim Progress als ein Vorwärts näher bestimmt ist. Der Unterschied zwischen vorwärts und rückwärts ist einer der Blickrichtung: Das Vorwärts schaut auf ein reales oder imaginäres Ziel hin, zu dem man hin will, das Rückwärts zurück zu einem realen oder imaginären Anfang, von dem man herkommt – wobei es für die infiniten Figuren Re- und Progress eine bemerkenswerte Spannung ist, dass Anfang und Ziel zwar anvisiert, aber per definitionem nie erreicht werden können. Mit der Differenz von Vorwärts und Rückwärts gehen leicht unterschiedliche Konnotationen einher: das negativ auffallende infantil-regressive Verhalten gegenüber der positiv erscheinenden progressiven gesellschaftlichen Strömung. Allerdings lassen sich Progress und Regress auch nicht ganz klar gegeneinander abgrenzen: Wenn das Denken etwa einer Kausalkette sozusagen regressiv zu einer prima causa folgt, so ist sie darin doch aktiv und schreitet in gewisser Weise progressiv voran; und wenn es umgekehrt progressiv voranschreitet, um eine Entwicklung wieder an ihren Ausgangspunkt zurückzuführen und eine fehlerhafte Entwicklung zu korrigieren, so liegt darin ein klar regressives Moment.

Während die Möglichkeit einer Richtungsänderung bei Regress und Progress nicht vorgesehen ist, sind bei Zirkeln sowohl solche Varianten denkbar, die einen Richtungswechsel zulassen, als auch solche, bei denen dies nicht der Fall ist. In der Regel aber ist im Zirkel die Richtung ohne wertende Konnotation versehen, weil hier keine strebende Gerichtetheit angelegt ist und man mit Orten rechnen muss, an denen man ohnehin schon einmal gewesen ist, egal ob man so oder so herum dorthin kommt. Eine Irrelevanz der Frage nach der Richtung ist insbesondere für diejenigen Zirkel zu verzeichnen, die aus nur zwei Elementen gebildet sind. Man kann sie als polare Zirkel bezeichnen. Sie benennen eine Reziprozitätsbeziehung, und daher ist es in ihnen einerlei, ob man auf diesem oder jenem Weg zum anderen Pol kommt – es sei denn, man charakterisiert die zwei möglichen Wege in unterschiedlicher Weise. Bei Zirkeln hingegen, die aus mehreren Elementen bestehen, ist die Bewegungsrichtung meist vorgegeben. Dieser Fall thematisiert in der Regel Kreisläufe, bei denen die Elemente in bestimmter Reihenfolge aneinander gekettet sind.

Aufschlussreich ist ferner ein Blick auf die Dimensionalität der Figuren. Regresse, Progresse und Zirkel sind zweidimensionale Figuren, bei denen die Bewegung stets auf einer Ebene bleibt. In gewisser Weise können sie aber doch in die Dreidimensionalität hineinragen: dann, wenn man sie daraufhin betrachtet, ob die zweidimensionale Bewegung auf einer horizontalen oder (auch) auf einer vertikal gelagerten Ebene gedacht wird. So kann der Progress unter Umständen in ein senkrechtes Aufwärts oder der Regress in einen lotrechten Abstieg hinüberschillern. Das Gesagte betrifft im Übrigen auch den Zirkel, der nicht zwingend in der Horizontalen angesiedelt ist, wie das Beispiel der antik-mittelalterlichen Vorstellung einer rota fortunae zeigt, wie sie in den Carmina burana formuliert wird:

Fortuna rota volvitur: Descendo minoratus;

Alter in altum tollitur; nimis exaltatus

Rex sedet in vertice – caveat ruinam!

Nam sub axe legimus Hecubam reginam.

Man sieht, wie stark hier mit der vertikalen Ausrichtung auch in den Kreis eine wertende Dynamik hineinkommen kann – und zugleich wird das evaluative Moment relativiert, weil ja alle Menschen von ein und derselben fortuna rota im Kreis herumgetragen werden und so gesehen gemeinsam auf einer gewissermaßen horizontalen Schicksalsebene liegen, auch wenn sie unter gesellschaftlichen Bedingungen unterschiedliche vertikale Positionen besetzen.

Demgegenüber ist die Spirale schon von sich aus die am stärksten dreidimensionale Figur. In ihr vereinen sich mehrere Bewegungsrichtungen: Die Aspekte vorwärts und aufwärts sowie rückwärts und abwärts können miteinander zu verschieden konnotierten Auf- und Abwärtsspiralen kombiniert werden – und dies noch verbunden mit einer spezifischen Gewichtung von Varianz und Invarianz. Diese Anlage erlaubt der bei näherem Hinsehen doch recht komplexe Gedanke einer Eskalationsspirale, die einen in der Intensität aufsteigenden, aber in der Regel negativ bewerteten Progress bezeichnet, der sich in wiederkehrenden Mustern vollzieht.

Pro- und Regress sowie Zirkel und Spirale wurden oben als Bewegungen bestimmt. Wo sich nichts bewegt, da können sie also nicht vorkommen. Doch wer oder was bewegt sich eigentlich in welchem Raum?

Letztlich ist das Auftreten dieser Figuren nicht an bestimmte Medien gebunden. Es kann im Denken auftreten, wenn etwa Kant sich über das Problem des Regresses ad infinitum den Kopf zerbricht; ebenso im Sprechen, wenn ein Student sich mündlich oder schriftlich daran versucht, Gadamers hermeneutischen Zirkel in der Interpretation eines Gedichts anzuwenden und zwischen den verschiedenen Aspekten hin und her wechselt; gleichfalls aber auch im Handeln, wenn eine Musikerin klaviertastendrückend durch den Quintenzirkel moduliert.

Doch auch wenn das Auftreten der genannten Figuren an kein bestimmtes Medium gebunden ist, so kann man doch eine Bedingung nennen, die im entsprechenden Medium verwirklicht sein muss, damit die Figuren in ihm potentiell auftreten können: Das Medium muss irgendeine Potenz zur Idealität besitzen, denn ohne eine solche könnten sich die entsprechenden Figuren nicht in ihrer jeweiligen Anordnung mit infinitem Aspekt formieren. Anders gesagt: Der Raum muss dazu in der Lage sein, eine Struktur aufzunehmen, die sich ins Infinite hinein vervielfältigen lässt. Das soll – wie der unten folgende beispielhafte Hinweis auf den Quintenzirkel belegt – freilich nicht bedeuten, dass diese Potenz die betreffende Figur gänzlich von realen Räumen abkoppelte, sondern bloß, dass sie nicht notwendig im realen Raum aufgeht.

Im Fall des Quintenzirkels zeigt sich die entworfene Ordnung ja als spiel- und hörbare im realen Klangraum, aber eben doch nur ausschnittweise, soweit Instrumente und Hörbarkeit reichen. Der Quintenzirkel ist im Raum der Akustik, genauer gesagt: in dem der unendlichen Mannigfaltigkeit möglicher Frequenzen, angesiedelt. Um in dieser Mannigfaltigkeit einen Zirkel zeichnen zu können, müssen erst einmal Töne bzw. Tonarten definiert und in ein bestimmtes Verhältnis zueinander gesetzt werden. Dieser Auswahl- und Anordnungsakt orientiert sich zwar an physikalischen Phänomenen (dem Sonanzgrad), ist darin aber dennoch vollkommen kontingent, d. h. man könnte auch eine andere Ordnung entwickeln, und diese müsste sich weder an den Sonanzgraden orientieren, noch müsste sie sich zwingend auf Linie bringen oder zum Kreis biegen lassen. Zu dieser Kontingenz gehört im Übrigen auch, dass sich die Tonarten nur unter temperierten Bedingungen zum Kreis schließen, während die Folge der Tonarten unter nichttemperierten Bedingungen in zwei einander verfehlenden Spiralarmen, einem für die Kreuz- und einem für die B-Tonarten, auseinanderstreben. Das Ideale des Quintenzirkels oder der Quintenspirale liegt darin, dass aus dem Mannigfaltigen möglicher realer Klänge eine Auswahl und Anordnung getroffen ist, welche eine in idealen Räumen unendliche Reihung der Elemente erlaubt, auch wenn diese Tonarten dann so hoch oder tief klingen würden, dass sie für das menschliche Ohr irgendwann nicht mehr vernehmbar wären. Offensichtlich liegt das Infinitätspotential also insbesondere an der Möglichkeit, in einem Medium sich unendlich aneinander reihende Elemente zu erzeugen.

Dies führt zum nächsten Aspekt: Indem es nach obiger Darstellung in allen genannten Figuren um eine konkrete Bewegung geht, welche zum Fortschreiten eine ideale Folge gereihter Elemente in Anspruch nimmt, so braucht es einen Operator, der die entsprechende Bewegung, also die Schritte von Element zu Element vollzieht. Dabei ist gleichgültig, ob es sich um eine belebte oder unbelebte Größe handelt, steht doch der Operator funktional betrachtet im Wesentlichen für eine invariable Instanz: diejenige, die denkt, interpretiert, moduliert oder schlicht rechnet und in ihrem Fortschreiten die gereihten Elemente miteinander verbindet.

Nun wird man zumindest zwei Typen von Operatoren unterscheiden müssen: konkrete und ideale. Moduliert eine Musikerin durch den Quintenzirkel, so ist sie ohne Frage eine konkrete Operatorin. Indem sie operiert, manifestiert sich die ideale Figur des Quintenzirkels in einer konkreten Gestalt – gewissermaßen als ein Schatten oder Ausschnitt der idealen Größe. Daneben begegnen uns bei Progressen und Regressen sowie Zirkeln und Spiralen auch ideale Operatoren: etwa in derjenigen Reflexion Kants, die sich mit dem Problem des infiniten Regresses befasst. Hier wird philosophisch nur über den idealen Aspekt nachgedacht und folglich ist auch der hier gedachte Operator ein idealer. Gleichwohl muss dieser ideale Operator als im Prinzip konkretisierbarer gedacht werden: ein denkendes Subjekt, das tatsächlich die Kausalkette bis an einen Anfang zurückzuverfolgen sucht.

Mit dem Operator kommt ein weiterer wichtiger Aspekt hinzu: die Zeitlichkeit. Die genannten Figuren werden mit ihm der Zeitlichkeit unterworfen, indem aus ideal-abstrakten Beziehungen zeitliche konkrete Schritte von einem Element zum anderen werden. Hier zeigt sich, dass alle Figuren als Bewegungen in gewisser Weise als Amalgame aus Struktur und Zeit gelten können und dass der Operator eben jene Instanz ist, welche dieses Amalgam erzeugt.

Die erste Reaktion auf Regress und Zirkel ist die Einwilligung in ihre Unvermeidlichkeit, und zwar im Modus des Bedauerns. Es wird demnach hingenommen, dass es eine Welt ohne regressive oder/und zirkuläre Vorkommnisse nicht geben wird, sodass sie notwendigerweise eine Offenheit und Unabgeschlossenheit in sich trägt. Unvermeidlichkeit im Sinne des Bedauerns meint hier also nicht nur, dass es Regress und Zirkel als Phänomene der Welt nun einmal gibt, sondern auch, dass man sie als Problem wahrnimmt und zugleich meint, für dieses Problem keine (Auf)Lösung parat zu haben.

Wie bereits skizziert, sind die Strukturen von Regress und Zirkel divergent. Während der Regress eine Linearität aufweist, die aus Gliedern besteht, welche ihrerseits in bestimmter Weise miteinander verknüpft sind, ist der Zirkel eine Figur der Reziprozität, die eine pendelnde Bewegung zwischen mindestens zwei Brennpunkten und Polen bezeichnet. Auch hatten wir gesehen, dass der Regress über sehr unterschiedliche Glieder verfügen kann, je nach dem um welche Art der Verknüpfung es sich handelt. Zu den wichtigsten Beispielen zählen:

– Regress von Ketten zwischen Ursachen und Effekten (kausal);

– Regress von Begründungen zwischen Grund und Folge (explanatorisch);10

– Regress des Verstehens zwischen Frage und Erklärung (hermeneutisch);

– Regress terminologischer Festlegungen (definitorisch).

Von einer Unvermeidlichkeit im genannten Sinn des Bedauerns und ohne Aussicht auf (Auf- oder gar Er-)Lösung zu sprechen, kann nun entsprechend Unterschiedliches meinen: die Unabschließbarkeit von Kausalketten ohne greifbaren Beginn oder ein feststellbares Ende; die Möglichkeit, immer weitere Begründungen für bereits Begründetes zu fordern; das Verlangen nach immer weitergefassten Zusammenhängen der Sinnstiftung und Kontextualisierung; der Versuch, begriffliche Klärungen durch Hinzuziehung weiterer klärungsbedürftiger Terme herbeizuführen. Das Spiel oder der Ernst des Weiterfragens und Zurückführens wäre in diesen Fällen demnach nicht nur möglich oder gar geboten, sondern nicht zu arretieren, um die Einwilligung in den Regress in eine Verlegenheit übergehen zu lassen.

Auch beim Zirkel können mit Blick auf seine Unvermeidlichkeit unterschiedliche Versionen in Abhängigkeit der zirkulär miteinander verbundenen Brennpunkte auftreten. Dazu zählen zum Beispiel:

– der Zirkel zwischen unterschiedlichen Textgliedern wie Satz und Passage oder Text und Kontext (hermeneutisch);11

– der Zirkel zwischen persönlicher Gegenwart und identitätsstiftendem Entwurf (existentiell);12

– der Zirkel zwischen verschiedenen Funktionsgliedern, die sich gegenseitig verstärken und zum Ausgangspunkt zurückführen (strukturell);13

– der Zirkel innerhalb von terminologischen, definitorischen oder argumentativen Rückführungen, die das zu Zeigende bereits enthalten (logisch).

Von einer Unvermeidlichkeit des Zirkels als Figur der Unabschließbarkeit zu sprechen, ist hier offenbar weniger selbstverständlich. Zwar mag es sein, dass sich der hermeneutische Zirkel und dessen existentialphilosophische Erweiterung insofern als unvermeidlich herausstellen, als sie einer nicht arretierbaren Logik von Teil und Ganzem folgen; die strukturelle und logische Variante hingegen sind sehr wohl Beispiele bestimmter Zirkularität, unvermeidlich aber erscheinen sie keinesfalls. Im einen Fall ist der Ruf nach Entschleunigung und Unterbrechung einer gefährlichen Dynamik durchaus sinnvoll; im anderen Fall bleibt der Einwand einer logischen Zirkularität, die x zu beweisen vorgibt, obgleich x bereits vorausgesetzt wird, treffend; der Zirkel lässt sich folglich entweder umgehen oder ist Ausweis eines ernsthaften Fehlers im Argument.

Handelt es sich bei Regress und Zirkel nun tatsächlich um Unvermeidlichkeiten, verbleiben, wie gesehen, zwei generelle Reaktionen: Hinnahme im Bedauern und Verarbeitung in Eskalation. Bevor wir zum zweiten und offensiveren Weg kommen (siehe 3.4), gilt es, knapp den ersten und etwas zurückhaltenderen zusammenzufassen. Über eine argumentative, definitorische, hermeneutische etc. Nutzung von Regress und Zirkel wird hier noch nicht nachgedacht, weil die Unmöglichkeit ihrer Stillstellung gleichgesetzt wird mit ihrer Unbrauchbarkeit. Nicht eine ›postmetaphysische‹ (etwa dekonstruktivistische oder pragmatische) Geste, die der Unabschließbarkeit, Offenheit oder gar Öffnung etwas intellektuell abzugewinnen versucht,14 regiert hier, sondern die meist bewusst gewollte Exklusion. Sie erklärt Regress und Zirkel jeweils zu einer categoria non grata und das mit ihnen bezeichnete Aktionsfeld zum no go area. Das Unabgeschlossene in der Welt – wohl möglich als säkularisierter Restbestand der nur ›schlechten‹, weil quantitativ gedachten Unendlichkeit – wird folglich hingenommen, um ihm genauso oft aus dem Weg zu gehen.

Dies verhält sich anders, wenn es um jene Versuche geht, die die unliebsame Unabgeschlossenheit stillzustellen unternehmen. Hier gelten Regress und Zirkel als ein »Schreiten ins Endlose« und somit als ein »leeres und sinnloses Streben«, aber zugleich als ein in bestimmter Weise lösbares Problem.15 Um einige Beispiele für diese Lösungsoption vorzustellen, sollten wir uns auf das konzentrieren, was seit den 1960er Jahren als foundationalism charakterisiert und darin zumeist kritisiert worden ist. Darunter ist ein Bündel familienähnlicher Positionen in Ethik und Erkenntnistheorie zu verstehen, denen gemein ist, Fragen des rechten und gerechten Handelns bzw. wahrer und gerechtfertigter Meinung (also Wissen)16 durch die Konstruktion oder Explikation einer sicheren Grundlage, die ihrerseits nicht mehr zur Disposition steht, zu beantworten. Infiniter Regress und die Bedrohung durch Zirkularität sind gerade die Gegenszenarien, die den klassischen foundationalism in seinem rationalistischen oder empiristischen Zuschnitt angetrieben haben. Darauf haben so divergente, aber insgesamt anti-foundationalist theories wie Internalismus, Relativismus, Kontextualismus, Partikularismus und Holismus nun ihrerseits reagiert.17 Die konkreten Ansätze zur Stillstellung des Regresses (zum Zirkel s. u.) lassen sich wiederum heuristisch in drei Gruppen einteilen.

Die erste Gruppe klassischer Stillstellung des infiniten Regresses lebt davon, weder begründungsfähig noch begründungsbedürftig zu sein; hier einige Beispiele:

(i) undefinierbare Begriffe: George E. Moore führte die Idee ein, dass der Term ›gut‹ undefinierbar sei und nur ostentativ bzw. intuitiv einleuchte; d. h. alle Versuche, ›gut‹ über andere Begriffe wie ›erstrebenswert‹, ›nützlich‹ usw. zu bestimmen, werden (als natural fallacy) zurückgewiesen; der definitorische Regress wird abgewendet, indem auf ein situatives, aber sicheres Einleuchten verwiesen wird.18

(ii) Selbstevidenz: Dieser Versuch lebt von einer Rückführung auf ein datum, das sich weder bestreiten lässt, noch zu weiteren Fragen Anlass gibt. Das wohl bekannteste Beispiel einer unhintergehbaren Klarheit, die zugleich als Stillstellung drohender regressiver Szenarien (im Sinne der Kausalität und Explanation) genutzt wird, ist Descartes’ cogito-Argument. Im Rahmen eines umfassenden Zweifels an prinzipiell allem bleibt die Tatsache, im Zweifel zu zweifeln, und dies kann seinerseits kein Gegenstand skeptischer Grundhaltung sein.19

(iii) Epistemische Evidenz: Dieser Ansatz beendet den Regress der Begründungen strukturell analog zum cogito ergo sum des Descartes, wobei nicht ein logischer »conversation stopper« vorliegt, sondern die Unhintergehbarkeit der Erfahrung, deren Wahrheit wir uns nicht entziehen können. Während das cartesianische Manöver in den Kontext des Rationalismus gehört (deduktive Stillstellung), ist der vorliegende Ansatz das Element eines reformulierten Empirismus.20

(iv) Intrinsische Werte: Innerhalb unterschiedlicher Ansätze der Moralphilosophie kommt immer wieder die Vorstellung intrinsischer Werte auf, die als Fundament der Frage nach dem moralisch Gebotenen fungieren sollen. Was dabei unter ›intrinsisch‹ konkret zu verstehen ist, bleibt allerdings umstritten. Gemeint sein kann, dass ein Wert x unabhängig von unseren Einstellungen zu x wertvoll ist; dass der Wert x auf keinen relationalen Eigenschaften beruht; oder dass der Wert x nie (bloß) Mittel, sondern stets Endzweck sei.21 Die zweite Gruppe klassischer Stillstellungen des infiniten Regresses lebt hingegen davon, zwar auf begründungsbedürftige, aber nur partiell begründungsfähige Fundamente zu verweisen; auch hier einige Beispiele:

(v) ›eigentliche Basalität‹: Die Grundidee der Basalität besteht darin, zwei Arten von Propositionen zu unterscheiden, und zwar solche, die nicht-basal sind, und solche, die properly basic genannt werden. Während erste ableitbar sind und zuletzt auf die basalen Propositionen reduziert werden können, gelten die anderen als unableitbar und nicht weiter rückführbar. Die Frage stellt sich sogleich, welche Eigenschaften die eigentliche und berechtigte Basalität stiften; gewöhnlicherweise wird dabei auf die Unkorrigierbarkeit und Evidenz verwiesen. Besonders in der Religionsphilosophie hat diese Unterscheidung eine Rolle gespielt, um die Proposition ›Gott existiert‹ als properly basic, also unkorrigierbar und evident zu erweisen.22

(vi) Axiomatik: Eine ähnliche Differenz spielt in den metaphysischen Systemen der frühen Neuzeit eine Rolle, wie etwa der an einer geometrischen Axiomatik orientierten Ethik Spinozas von 1677 (posthum). Dabei handelt es sich um einen quasi deduktiv strukturierten Text, der aus »Grundbegriffen«, »Axiomen«, »Theoremen«, »Demonstrationen« und »Korollarien« besteht und somit einerseits terminologische Festlegungen, axiomatische Grundprinzipien23 und Folgerungen (als conclusio oder als Zwischenprämisse) enthält. Die Teilung zwischen basalen, also axiomatischen Elementen und abgeleiteten, also nicht-axiomatischen Bestandteilen wiederholt sich hier noch einmal auf der Ebene nicht nur von Propositionen, sondern eines umfassenden Systems.

(vii) Naturrecht und Anthropologie: Ein etwas anders gelagertes Beispiel stammt wiederum aus der Moralphilosophie. Im Verweis auf anthropologische Konstanten, die entweder ihrerseits für evident gehalten werden oder sich normativen Setzungen verdanken oder empirisch nachgewiesen werden sollen, wird ein nichtkonstruiertes, sondern natürlich vorfindliches Fundament in der Existenz des Menschen behauptet, von dem aus sich Fragen der Ethik, des Sozial-Politischen wie auch der Ökonomie beantworten lassen. Das Recht etwa erscheint dann nicht als eine positive Setzung, sondern als Ausdruck einer natürlich gegebenen Notwendigkeit, die ihre Legitimität aus jenen ›natürlichen‹ Artefakten einer ›ersten Natur‹ bezieht.24

Die dritte Gruppe einer ›Finitisierung‹ des Regresses zeichnet sich dadurch aus, dass ein begründungsbedürftiges Fundament anvisiert wird, das sich performativ zugleich als begründungsfähig erweisen soll. ›Performativ‹ heißt hier, dass sich die besagte Begründungsfähigkeit aus dem Vollzug der Theorie (im Sinn ihrer Selbstbestätigung bzw. rekursiven Absicherung) selbst ergeben wird.25 Entsprechende Beispiele finden sich insbesondere in den traditionellen Ansätzen der Moralbegründung:

(viii) Deontologie: Mit Max Weber lassen sich deontologische, also auf das Sollen bzw. die Pflicht ausgerichtete Ethiken auch als Gewissensethiken (im Kontrast zu Verantwortungsethiken) verstehen. Das heißt im Vollzug des moralisch relevanten Handelns bzw. in Szenen, in denen unselbstverständlich und fraglich wird, was zu tun sei, wird auf einen gleichsam ›inneren‹ Widerspruch abgehoben, der entweder zwischen der Autonomie und dem unmoralischen Tun oder zwischen dem (schlechten) Gewissen und der tatsächlich vollzogenen Handlung besteht.26 Die Auflösung des Widerspruchs und die Vermeidung eines schlechten Gewissens verweisen auf einen intrinsischen Wert der Pflichterfüllung, die nicht inhaltlich, sondern – wie klassisch bei Kant – gänzlich formal ausfällt. Die Frage nach der gerechtfertigten Handlung wird daher mit dem Verweis auf ein Fundament sich performativ einstellender Unbedingtheit beantwortet, jedenfalls sofern man sich widerspruchsfrei und als selbstgesetzgebende Person versteht.

(ix) Konsequentialismus: Im Gegensatz zu deontologischen Ansätzen wird im Konsequentialismus die Folge einer Handlung als Kriterium für die moralische Bewertung eben dieser Handlung veranschlagt. Umstritten ist dabei, was konkret als ›Folge‹ gewertet werden darf und wie weit oder restrikt die Effekte einer Handlung im Blick auf ihre Bewertung ausgelegt werden dürften. Doch auch hier geht es im Kern darum, dass erst im Vollzug der Handlung und der Erfahrung der Handlungsfolgen deren Wert beurteilt werden kann. Und auch hier wird folglich nicht von Selbstevidenzen, Artefakten oder Axiomen ausgegangen, sondern es wird, so die Hoffnung, performativ deutlich, dass die Handlungsbewertung an Handlungsfolgen geknüpft ist oder die Evaluation gar ausschließlich auf die Folgen von Handlungen (samt Unterlassungen) zurückführt.27

(x) Verfahrensethiken: Noch deutlicher wird die sich performativ einstellende Begründungsfähigkeit als Stillstellung eines drohenden Regresses in prozeduralen Ethiken. Sie besagen nicht direkt, was moralisch geboten ist (oder nicht), sondern geben ein Verfahren an, wie solche Urteile gerechtfertigt werden können. Prominentestes Beispiel ist die Diskursethik, die den ›Diskurs‹ als Konglomerat im-oder expliziter Regeln eines herrschaftsfreien Austausches von Gründen ansieht.28 Der drohende Regress moralischer Rechtfertigung wird dadurch terminiert, dass im Vollzug des Diskurses schon immer in Anspruch genommene normative Regeln geltend gemacht werden können, die zwar ohne den Diskurs nicht einfach vorliegen würden, aber dennoch mit dem Diskurs objektiv gestiftet sind.29

Die klassischen Varianten der Stillstellung zu ordnen, indem man sie entlang der Differenz von Begründungsbedürftigkeit und Begründungsfähigkeit einteilt, ist nicht alternativlos. Es handelt sich um kaum mehr als ein zumindest heuristisch wirksames Mittel, sich in einem unüberschaubaren Feld zu orientieren. Mit Blick auf unser Thema ist dabei zu unterscheiden zwischen einer Figur der Selbstevidenz, der Rekursion und der performativen Fundierung. Im ersten Fall wird auf ein Datum verwiesen, dem zu widersprechen selbstwidersprüchlich oder schlicht unsinnig erscheint (i–iv); im zweiten Fall wird davon ausgegangen, dass Überzeugungen und Propositionen zuletzt auf basale Überzeugungen und Propositionen zurückgeführt werden können (v–vii); im dritten Fall geht es darum, dass die Funktionalität eines Verfahrens seine eigene Grundierung stiftet und im Vollzug dokumentiert (viii–x). Alle drei Gruppen unterhalten verzweigte Verbindungen und können teilweise ineinander übergehen. Ihnen gemeinsam ist allerdings – und darauf kam es hier an – der Gestus des Fundierens, der traditionell der Metaphysik zugeordnet wird und im Scheitern einer Arretierung des infiniten Regresses eine denkerische Bedrohung erkennen wird.

Nun war bislang lediglich von der Stillstellung des Regresses die Rede, nicht aber vom Zirkel. Doch dies ist nur scheinbar der Fall gewesen; denn der Zirkel kann mit Blick auf seine Arretierung wie eine regressive Dynamik betrachtet werden, sofern die Pendelbewegung zwischen den beiden Brennpunkten entfaltet und aus der Reziprozität eine lineare Bewegung wird. Dies gilt unabhängig davon, ob man in der Zirkularität eine Figur der Vertiefung sieht (Zirkel als Spirale) oder ein Fortschreiten ohne hermeneutischen Gewinn (Zirkel als Kreis) erkennt.

Wie für den Regress gilt daher auch für den Zirkel, dass die skizzierten Versionen ihrer Stillstellung einen Protest gegen die drohende Unabschließbarkeit darstellen. Die kritischen Interventionen des foundationalism im Sinne des Beendens und Abschließens, des Terminierens und Grundierens ließen sich auch als Akte eines interpretatorischen Macht- oder gar Gewaltmonopols interpretieren. Die Stillstellung von Regress und Zirkel stünde dann für den intellektuellen Unwillen daran, selbst eine ›schlechte‹, weil rein quantitative Unendlichkeit zuzulassen. Auch hier also deutet sich der – etwa von der klassischen Dekonstruktion erhobene – Vorwurf an, die Metaphysik repräsentiere ein repressives System der denkerischen Einschüchterung oder gar des ideenpolitischen Imperialismus.30

Hat man eine Lösung für den infiniten Regress, stoppt man ihn; will man ihn hingegen auflösen, lässt man ihn gleichsam ›versanden‹. Entweder hält man folglich an der Vorstellung fest, der Regress lasse sich tatsächlich zurückverfolgen, um dann zu einem ultimativen Anfang zu gelangen; oder aber man erkennt in der Zurückverfolgung bereits Anzeichen dafür, dass mit jedem Schritt das Weiterfragen künstlich wird und sich mit jeder weiteren Stufe sukzessive erübrigt. Während es sich im ersten Fall um einen kategorischen Schnitt oder Abbruch handelt, lebt der zweite Fall von einer Assimilation von Gründen, die gegen die Suche nach weiteren, immer ›tiefer‹ liegenden Gründen sprechen. Wir haben es demnach mit einem Ende des Regresses im Sinne seiner Beendigung zu tun oder aber mit einem Ende als schleichender Verendung.

Schauen wir uns nun dieses zweite Szenario etwas genauer an, das nicht in allen seinen möglichen Varianten vorgestellt werden soll, sondern nur exemplarisch, und zwar anhand von Ludwig Wittgensteins später Lebenswelthermeneutik.31 Auch in ihr kommt das Denken in regressiven Ketten vor, aber insbesondere als Regress immer weiterer Fragen nach Gründen und immer umfassenderen Anläufen für Erklärungen. Nicht kausale oder definitorische Regresse spielen hier die primäre Rolle, sondern das, was eingangs explanatorischer bzw. hermeneutischer Regress zwischen Grund und Folge oder Frage und Erklärung genannt wurde. Auch Wittgenstein stellt sich also dem Problem der »Kette der Gründe« und deren Ende bzw. gerade der Schwierigkeit, ›irgendwo‹ Halt zu machen.32 Dieser Halt entspricht weniger einem bestimmten Punkt, als vielmehr einer vorsprachlichen Verhaltensweise, auf der unsere Sprachspiele und Lebensformen beruhen. Sie sei nicht, so Wittgenstein, das Ergebnis einer denkerischen Operation, sondern in einem nicht-pejorativen Sinne ›primitiv‹.33

Wittgenstein kehrt immer wieder zum Problem von Gründen bzw. der Praxis des Forderns und Gebens von Begründungen zurück – und somit zur Frage, wodurch die tatsächlich gegebenen Gründe zu überzeugen vermögen und damit die Möglichkeit des Weiterfragens untergraben. Zuweilen lässt Wittgenstein eine gewisse Ungehaltenheit gegenüber dem fast kindlichen, nicht enden wollenden ›Warum?‹ erkennen, indem er es mit der touristischen Dumpfheit vergleicht, die mit dem ›Baedeker‹ unterm Arm zu immer neuen Warum-Fragen ansetze.34 Doch jenseits des Humors hat Wittgenstein Gründe gegen das Verlangen nach immer weiteren Gründen. Dabei zeichnen sich wiederum drei zusammenhängende, wenn auch unterscheidbare Wege ab, diese Reserve zu dokumentieren.

(i) Sinnlosigkeit des Weiterfragens: Nach Wittgenstein führen Fragen notwendig Kontexte mit sich, außerhalb derer sich eben diese Fragen gar nicht stellen und sinnlos bleiben. Diese Kontexte nennt er zuweilen ›Sprachspiele‹, sodass jenseits dieser regelgeleiteten Areale weitere Fragen ins Leere laufen, kontextlos bleiben oder gar gegen jene impliziten oder ausgesprochenen Regeln verstoßen.35 Sprachspiele sind nun ihrerseits in Lebensweisen oder Praktiken eingebettet, sodass sich die Hoffnung, durch Antworten auf die gestellten Fragen gesicherteres Wissen zu erlangen, auflösen wird; oder umgekehrt: Wenn die tatsächlich gegebenen Gründe nicht ausreichen, müsste man sich fragen, warum man erwartet, weitere Gründe könnten stärker sein als jene zunächst gegebenen. Dieses (Sprach)Spiel wird eben gespielt – weitere Fragen erübrigen sich, so Wittgenstein.36 Warum bleibt man bei einer roten Ampel stehen? Logisch gesehen, kann diese Frage sinnvoll vorgebracht werden; praktisch jedoch lässt sie keine befriedigende Antwort zu, die über den Verweis auf eine lebensweltliche Konvention hinausginge.

(ii) Ende der Begründungen: Die Kette der Gründe hat also ein Ende. Das heißt Begründungen können sehr wohl gegeben oder gefordert werden, doch eine auf Dauer geschaltete explanatorische Kette wird sich nicht einstellen, selbst wenn sie sich als abstrakte, also von einer bestimmten Lebensform abstrahierende Möglichkeit ergeben sollte. Das besagte Ende der Kette ist keine deduktiv gesicherte und folglich logische Beendigung der Kette, sodass ein Fortsetzen in einen Widerspruch mündete. Vielmehr geht es, so Wittgenstein, darum, dass wir auf einen Grund stoßen, den wir innerhalb unserer Lebensform anerkannt haben, weil wir ihn durch unsere Partizipation an ihr schon längst angeeignet haben.37 Dort aber, wo die gesuchten Gründe nicht mehr sicherer sind als ihre Vorgänger bzw. das ursprünglich Behauptete, haben wir einen Boden erreicht, der nicht mehr zurückweicht.38 Oder wie Wittgenstein sagt: Wir gelangen an einen Felsen, auf dem sich der Spaten zurückbiegt.39 Für diesen felsigen Boden als gemeinsam geteilte Handlungs- und Lebensweise gibt es keine informativen Gründe mehr.

(iii) Unmöglichkeit weiterer Gründe: Eine logische Letztbegründung kann es demnach nicht geben.40 Aber das Verlangen nach ihr verdankt sich, so legt Wittgenstein nahe, vor allem einem tiefsitzenden Missverständnis, welches übersieht, dass trotz einer nur logischen Option des Verlangens nach weiteren Gründen hingegen diejenigen Dinge, nach denen dabei gefragt werden mag, vollkommen feststehen und ohne Zweifel angenommen, akzeptiert und vorausgesetzt sind. Ihnen kommt eine Unerschütterlichkeit zu, die nicht nur zu keinen weiteren Fragen Anlass gibt, sondern das Vorbringen dieser logisch möglichen Fragen als ein »first sign of madness« aussehen lasse.41 Es gibt demnach fundamentale Sätze, die (für jemanden) lebensweltlich feststehen, wie etwa mein Name oder der Umstand, dass ich weiß, dass Berlin größer als Zürich ist, oder dass Brot ein meist ungefährliches Nahrungsmittel ist. Hier kommen die Erklärungen an ihr Ende, weil die Sachverhalte, die tatsächlich Fragen aufwerfen, zuletzt auf solchen basalen (properly basic – ?; s.o.) Sätzen beruhen.42

Diese drei Wege sind, wie bereits betont, zwar unterscheidbar, gehen aber ineinander über, indem sie sich steigern und aufeinander aufbauen. (i) dokumentiert die lebensweltliche Leere bestimmter Fragen, und seien diese auch logisch möglich; (ii) verweist auf den praktischen Boden, den man nicht noch einmal befragen kann, sofern man auf noch bessere Gründe hofft; (iii) hebt jenen Bereich hervor, den Wittgenstein ›Gewissheiten‹ nennt, die zwar eine Veränderbarkeit nicht notwendig ausschließen, was ihre ›Unerschütterlichkeit‹ hingegen nicht erodieren muss. Die als (i) bis (iii) markierten Aspekte gehören der Wittgenstein’schen Skepsis am methodischen Skeptizismus an. Es ist vor allem Descartes – und damit das obige Szenario eines (selbst)evidenten Fundaments –, welcher Hauptadressat jener Kritik ist. Man kann, so Wittgenstein, nicht an allem zugleich zweifeln; wenn gezweifelt wird, darf an Bestimmtem gerade nicht gezweifelt werden, damit man an etwas sinnvoll zweifeln kann; der Zweifel setzt demnach schon eine Gewissheit voraus, um in Gang zu kommen; wo gezweifelt wird, sind andere Überzeugungen dem Zweifel entnommen, sodass der Zweifel, aber auch die Versicherungen jenseits des Zweifels an ihr Ende kommen – ›irgendwo‹.43

Analog müssten sich die Dinge verhalten, wenn es um den Zirkel geht; auch der Zirkel kennt kein Ende und lebt davon, dass seine Verfechter die Lebenswelt als den Boden, an dem sich der Spaten biegt, überspringen; das ›Gewöhnliche‹ unserer Praktiken würde dann suspendiert, aber damit zugleich der Raum geöffnet für Fragen, auf die wir bereits die Antworten kennen, oder für Fragen, die selbst falsch gestellt sind. Wir müssten also zur »Bejahung des gewöhnlichen Lebens«44 zurückfinden, um den infiniten Regress und Zirkel als eigentlich artifiziellen zu durchschauen.

Wir kehren zur ersten Reaktion zurück, nämlich der Ansicht, Regress und Zirkel seien als Figuren der Unabschließbarkeit unvermeidlich. Wie wir sahen, kann dies im Bedauern vorgetragen werden, um regressive und zirkuläre Szenarien zu umgehen. Hingegen sieht die produktivere Alternative vor, deren Unvermeidlichkeit tatsächlich ernst und wörtlich zu nehmen, um sie zumindest nutzbar zu machen. Auch hier seien erläuternde Beispiele genannt:

(i) Eskalation des Regresses: Diese Strategie kommt innerhalb der klassischen Gottesbeweise zum Zuge, insbesondere gilt dies für das kosmologische Argument. Dieses geht von Kausalbeziehungen zwischen Ursachen und Wirkungen aus, wobei die Ursache ihrerseits lediglich die Wirkung weiterer Ursachen bildet. Es entstehen somit kausal verknüpfte Ketten, wobei Gott als Erstursache den infiniten Regress jener Kette zu stoppen hätte. Nun tun sich zwei Wege auf, dieses Szenario vorzutragen: Entweder geht man, wie etwa Thomas von Aquin, von einem argumentativen Verbot des Regresses aus, um Gott als diejenige Instanz einzuführen, die zu vermeiden hilft, gegen jenes Verbot verstoßen zu müssen. Oder aber man eskaliert den Regress, um aus dem Verbot einer manifesten Bedrohung auf die umso dringlichere Notwendigkeit Gottes als causa sui zu schließen. Strukturell unterscheiden sich beide Wege nicht; es handelt sich lediglich, aber immerhin um Akzentsetzungen und im zweiten Weg um einen gleichsam utilitaristischen Umgang mit dem Verbot des Regresses.45

(ii) Ewige Wiederkehr: Dieses Beispiel haben wir schon gestreift; Nietzsche hat, wie gesehen, auf die Figur der zirkulären bzw. zyklischen Bewegung des Kosmos zurückgegriffen, um ihr produktives Potenzial ethisch zu nutzen. Ihm ging es dabei weniger um eine quasi naturwissenschaftliche These über die Endlichkeit der Elemente und damit der Endlichkeit von deren Anordnungen, die zu einer Wiederholung führen müssten. Vielmehr ging es um die Einstellung des selbstbewussten Individuums, jene Wiederkehr nicht länger zu fürchten, um somit die Langeweile in der Hoffnung auf Besserung hinter sich zu lassen; hingegen mag die Bejahung einer ewigen Wiederkehr umgekehrt dazu führen, nicht in Zukünfte zu flüchten, sondern die Gegenwart so zu gestalten, jene Widerkehr gerade wünschen zu können. Die Möglichkeit dieses Wunsches kehrt sich bei Nietzsche in ein existentielles Kriterium dafür, inwiefern das gegenwärtige Leben wirklich wert ist, so vollzogen zu werden. Eine Umsicht für das eigene Leben wird so gestiftet, obgleich in dieser Intensivierung die Potenz der permanenten Überforderung enthalten ist.

(iii) Hermeneutischer und existentieller Zirkel: Auch dies hatten wir als Thema gestreift, nämlich den hermeneutischen Zirkel zwischen Satz und Passage sowie Text und Kontext bzw. den (davon abgeleiteten) existentiellen Zirkel zwischen Ich und Entwurf, dem gegenwärtigen Sosein und dem umfassenden Eigenbild. Beide Bewegungen sind Unvermeidlichkeiten, sodass die Möglichkeit auszusteigen, keine ist; im Gegenteil, Verstehen ist nach diesem Modell nichts anderes als jene Pendelbewegungen, die der nicht unproblematischen Logik zwischen Teil und Ganzem folgen; und zu existieren ist synonym mit der Dynamik, sich selbst voraus zu sein und auf sich selbst in der Antizipation des eigenen Ichs zurückzukommen. Verstehen wird in dieser Tradition offenbar am Leitfaden des Existierens gedacht; oder (eher) umgekehrt: Das Verstehen steht Pate für das Verständnis dessen, was es heißt zu existieren.46 Wenn es sich in beiden Fällen um eine Bewegung handelt, ohne die Verstehen und Existieren nicht zu haben sind, muss die Hoffnung, den Zirkel zu arretieren, nicht nur aufgegeben werden, sondern alles käme darauf an, in diesen Zirkel ganz einzusteigen, sich mithin bewusst zu machen, dass und wie man längst Teil von ihm ist.47 Auch hier geht es folglich darum, die Zirkelbewegung einer produktiven Verwendung zuzuführen angesichts der Unmöglichkeit, nicht-zirkulär zu verstehen und zu existieren.

Also: Unabschließbarkeit, Problem oder Nutzen? Eines der Ergebnisse der zurückgelegten tour d’horizon mag sein, dass diese Alternative tatsächlich keine ist. Nicht um ein problematisches Ärgernis im Kontrast zu einer willkommenen Nutzbarkeit von Regress und Zirkel muss es sich handeln. Weit eher ist davon auszugehen, dass die hier betrachteten Figuren der Unabschließbarkeit entweder gerade als Problem bereits in unterschiedlichen Zusammenhängen Verwendung finden; oder aber dass sich dort, wo sich Regress und Zirkel ihrer produktiven Anwendung tatsächlich entziehen, das Ausgangsproblem einer Suche nach ersten Fundamenten zwar nicht gelöst, wohl aber aufgelöst hat. Wo folglich Regress und Zirkel ein Problem sind, können sie als solches genutzt werden; wo sie hingegen ein aufgelöstes Problem bilden, kann auf ihre Nutzung auch nicht mehr gehofft werden.

Der vorliegende Band nähert sich dem Dual von Regress und Zirkel in drei unterscheidbaren, wohl aber zusammenhängenden Anläufen: einem hermeneutischen, einem argumentationstheoretischen und schließlich einem systemischen: Der erste Teil versammelt Texte, die Regress und Zirkel als Elemente der Lebenspraxis verstehen. Dabei wird an konkreten Exemplaren – epistemisch (Wissen), existentiell (Erinnern und Vergessen), ethisch (Handeln in Ordnungen) – gezeigt, wo und wie regressive und zirkuläre Formen vorkommen und, umgekehrt, auf welche Weise diese Vorkommnisse auf Regress und Zirkel zurückwirken. Dieses Vorgehen enthält demnach seinerseits ein zirkuläres Element.

Der etwas längere zweite Teil nimmt Regresse und Zirkel als Argumentationsformen auf und verbindet dabei systematische mit philosophiegeschichtlichen Erwägungen. Aus unterschiedlichen Perspektiven und in sich ergänzenden theoretischen Settings werden Regresse und Zirkel als Problem der Begründungen selbst zum Problem; d. h. es steht gar nicht fest, inwiefern der mit Regressen und Zirkeln offenbar verbundene Mangel an Feststellbarkeit bedauernswert ist oder nur andere Wege der Be-Gründung verdeckt. Im kritischen Gespräch mit Ansätzen des foundationalism, Versuchen der Letztbegründung sowie einer ganz unterschiedlich legitimierten Arretierung scheinbar ›unendlichen‹ Weiterfragens erhält die Architektur von Regressen und Zirkel, aber auch die dazu gegenläufige Frage nach dem Ende der Begründungen weitere Kontur.

Der abschließende dritte Teil enthält Beiträge, die dem Regress und Zirkel in idealen Systemen ohne lebensweltliche(n) Reibung(sverlust) nachgehen. Dadurch gewinnt das Problem der Feststellbarkeit beider Figuren neue Facetten. Die Frage steht im Mittelpunkt, ob im Regress und Zirkel bereits die Zutaten ihrer Gründung enthalten sein könnten, inwiefern sie neue Formen annehmen, sobald sie auf sich selbst angewendet werden, und wie der Kontext selbst in idealisierten Systemen jenes linear-regressive Zurückgehen ohne vermeintliches Ende unterbinden könnte.

Alle drei Teile unseres Bandes gehen daher auf je ihre Weise der Frage nach, wie Regresse und Zirkel zueinander ins Verhältnis zu setzen sind, wo sie zum Problem werden bzw. in welchen Zusammenhängen sie gar die Lösung von Begründungsforderungen darstellen könnten und welche Allianzen, aber auch Spannungen sich zwischen der Idealität ihrer Formen und der Konkretheit ihres Vorkommens philosophisch abzeichnen.

1 Dazu Hartmut von Sass, Gottesbeweise – und kein Ende. Zur theologischen Verarbeitung des infiniten Regresses, in diesem Band.

2 Vgl. Simon Springmann, ›Ring der Ringe‹, ›Rad des Seins‹: Die ewige Wiederkunft des Gleichen – kosmologischer Zirkel und existenzieller Imperativ?, in diesem Band.

3 Dazu Friedrich Nietzsche, Also sprach Zarathustra, Zweiter Teil, Von der Erlösung, in: KSA Band 4; ders., Ecce homo, in: KSA Band 6, bes. Abschnitt 1, beide Bände hg. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari, Berlin/München 1999; dazu Martin Heidegger, Nietzsches metaphysische Grundstellung im abendländischen Denken. Die ewige Wiederkehr des Gleichen (SS 1937). GA 44, hg. von Martin Heinz, Frankfurt a. M. 1986, bes. 137–141.

4 Friedrich Hermanni, Metaphysik. Versuche über letzte Fragen (Collegium Metaphysicum 1), Tübingen 2011, 1; zu einer eingehenden Diskussion dieser ›Definition‹ siehe Hartmut von Sass, Allerletzte Fragen. Zur Kritik metaphysischer Theologie und ihrer gegenwärtigen Renaissance (zu Fr. Hermanni, Metaphysik), in: Theologische Rundschau 78:1 (2013), 99–117.

5 Zur Charakteristik und gegenwärtigen Renaissance der Metaphysik siehe Eric E. Hall and Hartmut von Sass, Groundless Gods. Metaphysics, its Critique, and Post-Metaphysical Theology. An Introductory Essay, in: dies. (eds.), Groundless Gods. The Theological Prospects of Post-Metaphysical Thought, Eugene, OR 2014, 1–37.

6 Vgl. dazu die Beschäftigung mit George Spencer Brown im vorliegenden Band: Stefan Berg, Regress und Reentry.

7 Die alte erkenntnistheoretische Frage, ob das Denken seine Form aus der Lebenswelt bezieht oder das Denken seine Form der Lebenswelt einprägt, sei hiermit als benachbartes Problem benannt, aber damit auch auf sich beruhen gelassen.

8 Vgl. Karl Löwith, Weltgeschichte und Heilsgeschehen. Zur Kritik der Geschichtsphilosophie, Sämtliche Schriften, Bd. 2, Stuttgart 1983; ders., Nietzsches Philosophie der ewigen Wiederkunft des Gleichen, in: ders., Sämtliche Schriften, Bd. 6, Stuttgart 1987, 102–384.

9 Wer hingegen von einem Ring spricht, der bedient sich aus einer anderen Metapherngruppe: nicht derjenigen der geometrischen Formen, sondern derjenigen des Schmucks. Beim Ring schwingen damit zum einen Aspekte der Herstellung mit – die Praktik des Schmiedens, in dem ein gerades Werkstück gebogen und gefügt wird. Zum anderen ist er etwas, das am Körper getragen oder anderweitig ausgestellt wird und mit einer weiterreichenden Bedeutung aufgeladen wird: ein Symbol für Vollendung, Macht, Legitimation, Treue, Wiederkehr und Ewigkeit.

10 Zum terminologischen und sachlichen Unterschied zwischen Ursache und Effekt bzw. Grund und Folge siehe Immanuel Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft [A: 1793 / B: 1794], in: Wilhelm Weischedel (Hrsg.) Kant Werke, Bd. IV, Darmstadt 72011, 645–879, 650, B VI.

11 Dazu klassisch Martin Heidegger, Sein und Zeit, Tübingen 182001, § 32: Verstehen und Auslegen; ferner Andreas Graeser, Das hermeneutische ›als‹. Heidegger über Verstehen und Auslegung, in: Zeitschrift für philosophische Forschung 47:4 (1993), 559–572.

12 Hier handelt es sich um eine Erweiterung des hermeneutischen Zirkels; dazu etwa Hans-Georg Gadamer, Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, Tübingen 61990, bes. 271 und 299.

13 Ein Beispiel dafür findet sich bei Hartmut Rosa und dem, was er den »Beschleunigungszirkel« (zwischen technischer Beschleunigung, Beschleunigung des sozialen Wandelns und der Beschleunigung des Lebenstempos) nennt; es handele sich um ein sich selbst amplifizierendes System (d. h. das steigende Lebenstempo sorgt seinerseits wiederum für weitere technische Akzeleration); siehe Harmut Rosa, Beschleunigung und Entfremdung. Entwurf einer Kritischen Theorie spätmoderner Zeitlichkeit. Aus dem Englischen von Robin Celikates, Berlin 2013, bes. 41–45.

14 Zu jenem Gestus der ›Öffnung‹ und ›Spaltung‹ bes. Jean-Luc Nancy, Dekonstruktion des Christentums. Aus dem Französischen von Esther von der Osten, Zürich/Berlin 2008, 14 f., 136, 245; ders., Die Anbetung. Dekonstruktion des Christentums 2. Aus dem Französischen von Esther von der Osten, Zürich/Berlin 2012, 31, 53, 72.

15 Aristoteles, Nikomachische Ethik I.1, 1094a.

16 Dazu klassisch Edmund L. Gettier, Is Justified True Belief Knowledge?, in: Analysis 23:1 (1963), 121–123.

17 Siehe dazu u. a. Richard Fumerton and Ali Hasan, Foundationalist Theories of Epistemic Justification, in: Edward N. Zalta (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (revised Summer 2010 edition), (http://plato.stanford.edu/archives/sum2010/entries/justep-foundational/; 30. April 2016); auch Jonathan Dancy, Ethical Particularism and Morally Relevant Properties, in: Mind 92:4 (1983), 530–547.

18 Vgl. George E. Moore, Principia Ethica. Revised edition with preface to the second edition and other papers, ed. by Timothy Baldwin, Cambridge 1993, bes. § 12; ein ähnliches Vorgehen findet sich in Bezug auf den Begriff der Tugend bei Michael Slote, Morals from Motives, Oxford/New York 2001, 18 f.

19 René Descartes, Discours de la methode, in: Philosophische Schriften in einem Band (französisch-deutschsprachige Edition), Hamburg 1996, 55.

20 Dazu Roderick Chisholm, Perceiving. A Philosophical Study, Ithaca 1957.

21 Siehe dazu vor allem Christoph Halbig, Der Begriff der Tugend und die Grenzen der Tugendethik, Berlin 2013, 43–57.

22 Vgl. Alvin Plantinga, Ist der Glaube an Gott berechtigterweise basal?, in: Christoph Jäger (Hrsg.), Analytische Religionsphilosophie, Paderborn u. a. 1998, 317–330.

23 Zu solchen Prinzipien könnte auch Leibnizens Prinzip des zureichenden Grundes zählen, das sich allerdings deduktiv kaum begründen lässt, sondern sich im Verweis auf seine feste Verankerung in unserer (alltäglichen) Rationalität gleichsam pragmatisch rechtfertigt; dazu Friedrich Hermanni, Metaphysik. Versuche über letzte Fragen, Tübingen 2011, 36 f.

24 Zum Begriff der ersten und zweiten Natur siehe John McDowell, Zwei Arten des Naturalismus, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 45:5 (1997), 687–710, bes. 699 und 707; ferner Alexander Bird, Die dispositionale Auffassung von Gesetzen, in: Barbara Vetter und Stephan Schmid (Hrsg.), Dispositionen. Texte aus der zeitgenössischen Debatte, Berlin 2014, 256–275.

25 Dieses Phänomen wird zuweilen »starke Integrität« von Theorien genannt; so etwa bei Ronald Dworkin, Religion ohne Gott. Aus dem Amerikanischen von Eva Engels, Berlin 2014, 80; dort heißt es erläuternd: »Die Theorie, die wir vor Augen haben, muss ihre starke Integrität irgendwie absichern – indem sie selbst Gründe liefert, die zeigen, dass die Idee einer weiteren Erklärung gar nicht erst aufkommen kann, weil sie keinen Sinn ergibt.« (ebd.; Herv. im Orig.); sie müsse folglich selbst einen »Schutzschirm« enthalten oder stiften, der einen Regress stoppe oder gar nicht erst aufkommen lasse (ebd., 86).

26 Dazu William K. Frankena, Ethics, Englewood Cliffs, NJ 21973, 15.

27 Bes. zum Problem der konkreten Abgrenzung der Folgen von Handlungen siehe Dieter Birnbacher, Analytische Einführung in die Ethik, Berlin/New York 22007, Kap. 5, bes. 174–186.

28 Vgl. Albrecht Wellmer, Ethik und Dialog. Elemente des moralischen Urteils bei Kant und in der Diskursethik, Frankfurt a. M. 1986, 195–201.

29 Dazu Dietrich Böhler, Verbindlichkeit aus dem Diskurs. Denken und Handeln nach der sprachpragmatischen Wende, Freiburg i. Br./München 2013.

30 Dazu siehe Jacques Derrida, Signatur Ereignis Kontext, in: ders., Randgänge der Philosophie, hg. von Peter Engelmann, Wien 21999, 325–351, bes. 350 f.; ferner Stanley Hauerwas, Introduction, in: ders., Christian Existence Today. Essays on Church, World, and Living in Between, Grand Rapids, MI 1988, 1–21, 9.

31 Zu diesem Thema siehe auch Rico Gutschmidt, Unbegründeter Glaube und grundloses Sein. Der Regress bei Wittgenstein und Heidegger, in diesem Band. – Eine andere, hier nicht genauer verfolgte Form, mit dem Regress im Sinn seiner Auflösung umzugehen, ist die pragmatische. Sie lässt den Regress nicht ›versanden‹ oder ›verenden‹, sondern legt den Fokus auf die Effekte; sie schaut folglich nicht nach ›hinter‹, sondern wechselt die Richtung der Betrachtung, sodass sich eine Erklärung nicht durch vorausliegende Gründe rechtfertigt, sondern durch das, was mit ihr erklärt werden kann; auch bei Wittgenstein finden sich Anklänge dieser Sichtweise etwa in: Ludwig Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen – Teil I, in: Werkausgabe Bd. 1, Frankfurt a. M. 91993, 224–485, bes. §§ 320 und 324 (abgekürzt PU).

32 Ders., Zettel, in: Werkausgabe Bd. 8, Frankfurt a. M. 61994, 259–443, § 301; vgl. ebd., 314 f.

33 Vgl. ebd., § 541.

34 So ders., Vermischte Bemerkungen, in: Werkausgabe Bd. 8, Frankfurt a. M. 61994, 445-573, 506 (abgekürzt VB).

35 Vgl. PU §§ 47 und 96.

36 Vgl. ebd., §§ 193, 481, 654 f.

37 Dazu ders., Über Gewißheit, in: Werkausgabe Bd. 8, Frankfurt a. M. 61994, 113–257, § 378 (abgekürzt ÜG).

38 Vgl. ebd., §§ 204 und 243.

39 So PU § 217; ferner §§ 326 und 485 f.

40 Vgl. VB, 472.

41 So Dewi Z. Phillips, My Neighbour and My Neighbours, in: ders., Interventions in Ethics, Albany 1992, 229–250, 232; ders., Epistemic Practices: the Retreat from Reality, in: ders, Recovering Religious Concepts. Closing Epistemic Divides, Basingstoke/London 2000, 23–45, 36.

42 Wittgensteins Metapher für jene fundamentalen Sätze oder Überzeugungen ist das Flussbett, das einen feststehenden Grund besitzt (basale Sätze), aber auch ganz lose Sedimente mit sich führt (ungesicherte Vermutungen); siehe bes. ÜG §§ 96–99; ferner ebd., 248, 403, 415, 655; dazu auch Matthias Kroß, Klarheit als Selbstzweck. Wittgenstein über Philosophie, Religion, Ethik und Gewißheit, Berlin 1993, Kap. 6; Avrum Stroll, Why On Certainty Matters, in: Danièle Moyal-Sharrock and William Brenner (eds.), Readings of Wittgenstein’s On Certainty, Houndmills/Basingstoke/New York 2005, 33–46.

43 Vgl. ÜG §§ 115, 337, 450, 625.

44 Charles Taylor, Sources of the Self. The Making of the Modern World, Cambridge, MA 1989, Part III: The Affirmation of Ordinary Life, bes. 211–218; ferner Hartmut von Sass, Die Bejahung des gewöhnlichen Lebens. Über religiösen Glauben und metaphysische Ausflüchte, in: Asmus Trautsch und Simon Springmann (Hrsg.), Was ist Leben? Festgabe für Volker Gerhardt zum 65. Geburtstag, Berlin 2009, 75–80.

45 Dazu vgl. nochmals den entsprechenden Text zu den Gottesbeweisen in diesem Band.

46 Vgl. Hans-Georg Gadamer, Vom Zirkel des Verstehens, in: ders., Hermeneutik II. Wahrheit und Methode. Ergänzungen, Tübingen 1986 (GW 2), 57–65.

47 So Heidegger, Sein und Zeit, 153.