VITA E MORTE A POMPEI ED ERCOLANO

Le città distrutte dalla furia del Vesuvio oggi sono preziose testimonianze intatte di un mondo perduto.

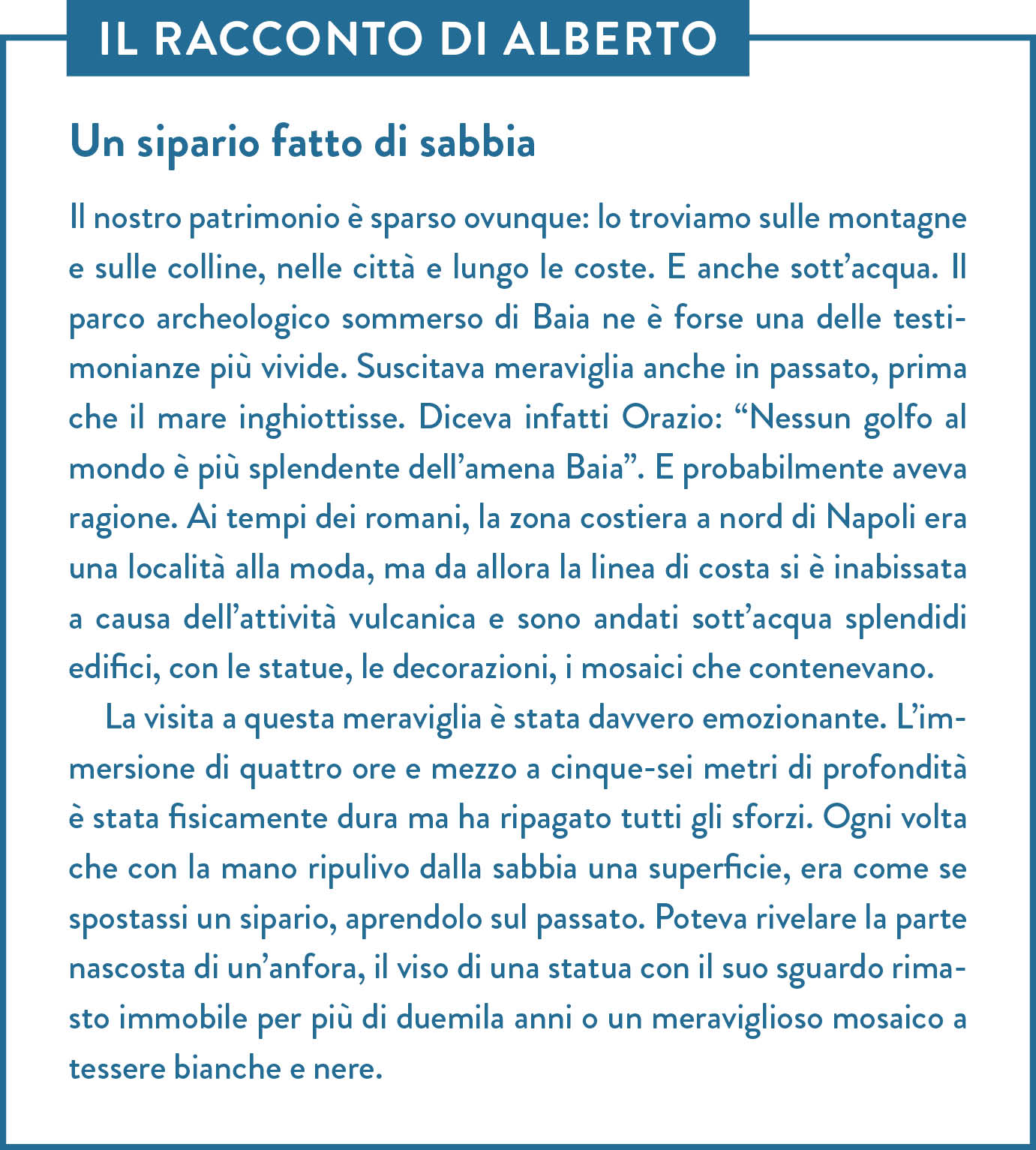

A trionfare sull’antica civiltà etrusca e sulla grandezza politica e artistica della Magna Grecia è la stessa potenza che dominerà la nostra penisola e gran parte del continente europeo per almeno sette secoli. Roma, prima repubblica regina del Mediterraneo e poi impero sterminato e glorioso.

Le rovine di questo mondo lontano oggi sono resti, più o meno consistenti e riconoscibili, di un passato che il tempo ha ridotto a brandelli, eppure ancora destano meraviglia e alimentano mille curiosità. Si fa fatica a ricostruire le case, i palazzi, la vita delle persone che le hanno abitate migliaia di anni fa. Ma per i siti di Pompei ed Ercolano questo è vero in misura minore: a causa delle circostanze uniche in cui queste città romane furono distrutte nell’anno 79 d.C., oggi abbiamo dei siti magnificamente preservati che offrono una grande quantità di informazioni ai ricercatori.

L’antica città di Pompei era stata costruita su un altopiano lavico. Nessuno sospettava la presenza di un vulcano, dal momento che il Vesuvio come lo conosciamo oggi non si era ancora formato. Era visibile soltanto una collina, quella che oggi è nota come monte Somma. Prima alleata dei nemici di Roma, con l’espandersi della potenza capitolina Pompei viene convertita da Silla in una colonia romana nell’80 a.C.: è chiamata colonia Cornelia Veneria Pompeianorum. In quel periodo, si trasferiscono nella zona sud-ovest della città circa duemila veterani romani con le loro famiglie, ingrandendola. I conflitti tra i romani di recente insediamento e la classe dirigente di vecchia data non mancano, e proseguono per decenni. Almeno fino al tempo di Augusto, quando le vecchie famiglie trovano un accordo con le nuove e l’imperatore autorizza il culto della sua persona in città. In pochi anni, Pompei, la vicina Ercolano e tutta la zona vesuviana assumono l’aspetto di un raffinato luogo di incontro della classe aristocratica romana. Quando poi Tiberio, successore di Augusto, decide di trasferire parte della sua corte imperiale a Capri, tutta la zona costiera partenopea accresce ulteriormente la propria importanza.

Quando l’eruzione del Vesuvio le distrugge, insomma, Ercolano e Pompei sono al culmine della fama e della ricchezza.

Una data fatale

All’alba di un giorno fatale dell’anno 79, una grande nuvola conica appare sulla cima del Vesuvio. Alle dieci del mattino, i gas dall’interno soffiano lava solidificata ostruendo il cratere del vulcano e scagliando migliaia di lapilli verso Pompei, producendo una coltre di cenere così fitta da coprire il sole. Tra scosse terribili ed esalazioni di gas velenosi, la città non trova scampo. Nel giro di appena ventiquattr’ore viene sepolta sotto uno strato di oltre sei metri di cenere e scorie.

È stato stimato che su diecimila persone residenti a Pompei ne morirono sul momento oltre duemila: alcuni asfissiati dai gas, altri all’interno delle loro case, schiacciati dal tetto o dalle colonne crollate, altri ancora, come a Ercolano, raggiunti dalle nubi incandescenti sulle spiagge mentre attendevano i soccorsi. Ma quando è successo esattamente tutto ciò? La data dell’eruzione tradizionalmente era stata indicata nel 24 agosto, seguendo Plinio il Giovane che in una lettera raccontava la morte dello zio (Plinio il Vecchio), ucciso dai gas del Vesuvio mentre descriveva lo straordinario evento naturale. Tuttavia, è stato dimostrato che, in effetti, l’eruzione avvenne probabilmente il 24 ottobre dello stesso anno. La scoperta nel 2018 di un graffito in una casa nella regione V di Pompei con la data del 17 ottobre confermerebbe che la menzione di “agosto” sarebbe dovuta a un errore di trascrizione del testo di Plinio. Abbiamo poi reperti che confermano come successiva alla vendemmia la tragedia.

Comunque sia, all’alba del giorno dopo Pompei, Ercolano e molte altre città non esistevano più. E furono dimenticate per quasi millecinquecento anni.

Alla fine del Settecento la coppia reale composta da Ferdinando IV e Maria Carolina, e poi Gioacchino Murat, iniziano degli scavi approfonditi e completi delle città di Ercolano e Pompei. Quello che scoprono è un sito magnificamente conservato, grazie al secolare oblio forzato. Camminando per le strade della città è facile immaginare le storie delle persone che potrebbero aver vissuto lì e molti indizi ci aiutano a ricostruire la vita quotidiana dei romani. Per esempio: alcuni graffiti fanno propaganda per i candidati alle prossime elezioni; i proprietari delle botteghe hanno iscritto i loro nomi sulla soglia; ci sono slogan che promuovono gli ultimi prodotti (ne trovate tantissimi al Museo Archeologico). Tanti momenti sono stati fissati per sempre dall’evento eruttivo.

Sono tanti i dettagli di cui andare a caccia passeggiando per Pompei. Il negozio del fornaio con il suo forno (sappiamo dalle iscrizioni che questo fornaio visse solo a un paio di isolati lungo la strada). Alle terme, i soffitti a cassettoni finemente scolpiti con raffigurazioni di atleti. Nelle case private, i pavimenti piastrellati e i mosaici. Tra le rovine di una villa, il colorato altare cristiano nascosto, al riparo dagli occhi dei curiosi. Nei lupanari, le esplicite raffigurazioni erotiche.

Pompei è più di un semplice sito archeologico. È una città perduta congelata nel tempo. Una vita interrotta proprio nel momento in cui la nube di cenere ha colpito, quando l’inferno ha permesso alle persone di cercare una fuga nei loro ultimi momenti, in quella che può essere descritta solo come una straziante, estrema manifestazione di umanità.

La Casa del Fauno, il Foro, la Villa dei Misteri, la Casa di Menandro, la Casa di Venere, il Teatro sono solo alcuni dei gioielli pompeiani. Le incredibili Terme del Foro, la Casa dei Cervi, la Casa del Bicentenario sono solo alcuni degli splendori di Ercolano. Tutte meraviglie che hanno una cosa in comune, il senso di un’umanità che ancora pervade le antiche pietre.

Fra queste, i “calchi”, cioè le tracce in gesso dei corpi sorpresi dalla valanga di ceneri. Il metodo dei calchi fu una geniale invenzione dell’archeologo Giuseppe Fiorelli, direttore dei primi scavi italiani nel 1863. Si inseriva del gesso negli spazi vuoti che si supponeva fossero stati creati da un corpo umano o animale. Poi si scrostava il tutto e si recuperava il corpo o meglio l’immagine in calco del corpo, “impressionata” come una foto nell’istante della sua morte. Un cane legato alla catena tenta inutilmente di scappare, un uomo istintivamente copre la sua donna per proteggerla, un altro ancora si rannicchia in un angolo, mentre un signore sembra dormire, colto dalla morte nel sonno. Un’esperienza forte, utile per ricordarsi che dietro le meraviglie di Pompei ed Ercolano c’erano tante storie e tante vite, ancora in gran parte da scoprire, e finite tutte in una sola notte.

Una deviazione obbligatoria

C’è un’altra meraviglia che non è né a Pompei né a Ercolano e che merita davvero una piccola deviazione: la Villa Oplontis o di Poppea. Quest’ultimo nome è stato dato perché qui si credeva sorgesse la dimora di villeggiatura di Poppea, la celebre seconda moglie di Nerone. Oplontis invece è semplicemente il nome romano di Torre Annunziata, la città che ancora oggi ospita quest’edificio perfettamente conservato. Qui tutto è rimasto quasi come duemila anni fa e la casa, che aveva un magnifico portico sul mare, è ancora oggi ornata da un bellissimo ciclo di affreschi. La cenere del Vesuvio ha preservato particolari e colori come in nessun altro posto e davvero sembra di camminare in un museo dell’arte pittorica antica. Molti degli affreschi sono nel “secondo stile” (chiamato anche “stile architettonico”) dell’antica pittura romana, risalente a un periodo tra il 90 e il 25 a.C., che fa largo uso di elementi architettonici simulati come finestre trompe-l’œil, porte e colonne dipinte. Gli affreschi nel calidarium, raffiguranti Ercole nel Giardino delle Esperidi sono dipinti nel “terzo stile” (chiamato anche lo stile ornato) compreso fra il 25 a.C. e il 40 d.C. in cui è sempre presente una scena centrale, spesso mitologica. Immediatamente a ovest del triclinio c’è un grande oecus, che era il salotto principale di una casa romana. La stanza è dipinta nel secondo stile, e sulla parete est ammiriamo alcuni dettagli meravigliosi come una maschera teatrale e un pavone. Uno spettacolo per gli occhi degno dell’insuperabile Golfo di Napoli.