CULMINE E DECADENZA DI ROMA IN SICILIA

Nella villa di Piazza Armerina leggiamo la rappresentazione simbolica del mondo antico.

La villa romana del Casale è una scoperta relativamente recente: è situata a cinque chilometri a sud della città di Piazza Armerina, in Sicilia, nella provincia di Enna. Conosciuta e utilizzata (con finalità disparate) fino al 1160 d.C., fu devastata da un incendio e scomparve sotto una frana.

Vaghi riferimenti alla villa si susseguono nei secoli: nell’Ottocento emergono le prime rovine, nel 1929 vengono effettuati i primi scavi, con Paolo Orsi che porta alla luce il primo mosaico (raffigurante le Fatiche di Ercole). Solo a partire dal 1950, grazie all’archeologo Gino Vinicio Gentili, la Villa inizia a essere esplorata in tutta la sua estensione. È una delle ultime grandi meraviglie trovate in terra di Sicilia.

In pochi, all’inizio, pensano che quella che sembra una villa periferica di campagna della tarda età imperiale possa rivelarsi uno dei più importanti monumenti rimastici dall’antichità romana. Invece, anno dopo anno, emerge una ricchezza impressionante: tremilacinquecento metri quadrati di mosaici che i detriti hanno conservato per secoli. La Villa viene dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco dal 1997. Nella motivazione si sottolinea che a Piazza Armerina ci sono i “migliori mosaici in situ in tutto il mondo romano”: è “l’esempio supremo di una villa romana di lusso, che illustra graficamente la struttura economica predominante della sua età”. Una finestra non solo sull’arte, ma anche sulla società romana tra la fine del III secolo e l’inizio del IV secolo. Infatti, è probabile che la villa sia stata costruita nel periodo successivo a Diocleziano.

Archeologi e storici sono portati a escludere, visto il lusso e la vastità dell’impianto, che si tratti di una semplice abitazione patrizia. Una struttura di questo tipo doveva essere proprietà di un personaggio di primo piano. Ma chi? All’inizio si è fatto il nome di Massimiano, cesare al tempo della tetrarchia, poi di Massenzio, il celebre imperatore sconfitto e ucciso da Costantino a Ponte Milvio. Non si trovano però connessioni chiare e dirette. L’ipotesi più accreditata resta quella di Lucio Aradio Valerio Proculo, che fu prefetto e pontefice massimo a Roma, e poi console in Sicilia. Figura di primo piano, ma abbastanza esterna alle lotte imperiali da avere il tempo e il denaro sufficienti per costruire questa magnifica “reggia personale” nel mezzo dell’isola. Gli immensi latifondi che la circondavano consentivano una relativa tranquillità economica e la situazione pacificata della Sicilia metteva al riparo dalle incursioni di malintenzionati. In effetti la villa romana di Piazza Armerina (detta più propriamente del Casale, secondo la denominazione locale) si presenta priva di particolari difese murarie (assai diversa dal quasi coevo palazzo di Diocleziano a Spalato che era una fortezza sul mare).

Una “mappa” densa di simboli

La villa aveva un sontuoso ingresso a tre arcate con cortile a ferro di cavallo (simile a quello di molti “bagli” siciliani edificati nei secoli successivi) che introduceva al complesso centrale con l’immensa decorazione a mosaico.

La struttura principale ruota intorno al peristilio centrale dove, in mezzo a mosaici rappresentanti bestie feroci e animali vari inquadrati in ghirlande, si trovano due grandi vasche centrali. Da qui si diramano gli ambienti principali, primo fra tutti lo spettacolare corridoio, il più lungo al mondo con mosaici. È una vera e propria mappa dell’Impero, con città, porti, foreste, e va letta da nord a sud. Nell’abside settentrionale c’è una divinità (la Mauritania, cioè l’Africa) raffigurata come una donna selvaggia (purtroppo, il mosaico è rovinato). Poi una scena di caccia introduce gli animali del Nord Africa: la pantera, il cinghiale e l’antilope sono catturati e imbarcati a Cartagine (c’è anche uno struzzo, che allora rappresentava Cartagine e la sua regione), per andare verso Roma. Si vede bene il porto di Ostia antica con gli animali esotici, pronti per essere spediti al Colosseo. Poco oltre, in un altro porto è la scena di un altro imbarco di fiere. Ad Alessandria d’Egitto arrivano gli animali del Medio Oriente: un rinoceronte, un elefante, un ippopotamo. Attenzione, l’elefante è indiano, quindi ben più esotico di quello africano. Più in là ancora, arrivando agli estremi lembi del mondo conosciuto, c’è la scena della caccia alle tigri, in cui è raffigurato uno stratagemma riportato in molti testi antichi. Si lanciava uno specchio a sfera, la bestia vedendosi riflessa si confondeva lasciando il tempo ai cacciatori di imbrigliarla. Per vedere raffigurazioni così precise delle bestie africane e asiatiche dovremo aspettare più di mille anni e l’epoca delle grandi esplorazioni. All’estremità meridionale, un continente è personificato in una divinità: l’Asia (secondo alcuni l’Egitto), una donna affascinante che tiene in mano una zanna d’elefante. È l’ambiente più stupefacente del complesso, ma non l’unico.

Un altro spazio straordinario è la celebre “stanza dei bikini”. Si pensa fosse un ambiente di servizio, ripavimentato, forse seguendo una moda dell’epoca, con un mosaico raffigurante due file di ragazze che fanno bella mostra dei loro costumi a due pezzi. Sono probabilmente atlete (alcune hanno strumenti ginnici, due corrono, due giocano a palla e una è premiata con un lauro) che si allenano prima delle gare. Non mancano poi ambienti con scene erotiche di coppie avvinte in baci appassionati nelle aree delle stanze private, oppure rimandi all’opera di Omero, come Ulisse che acceca Polifemo nel vestibolo. Insomma, una grande enciclopedia visiva di un mondo avviato al tramonto.

Le terme in villa

Naturalmente, come in tutte le ville che si rispettino, soprattutto in quelle che potevano essere considerate di dignità consolare o imperiale, anche la Villa del Casale aveva l’area termale. Gli ambienti venivano riforniti da un acquedotto e riscaldati dal sistema dell’ipocausto, cioè tramite un grande forno situato sotto il pavimento della camera, in modo da garantire una temperatura di circa trenta gradi. Il visitatore iniziava il suo percorso passando per un vestibolo con il mosaico raffigurante la padrona di casa (non ne sappiamo il nome) e le sue ancelle, per arrivare a un grande atrio con una impressionante scena gladiatoria. Alcuni storici l’hanno identificato come palestra o spogliatoio: ha forma ellittica, come un ippodromo e, non a caso, raffigura le gare del Circo Massimo, con quattro quadrighe che si sfidano sul circuito. Appartengono alle quattro fazioni del periodo imperiale: la Russata (rossa), la Veneta (azzurra), la Albata (bianca) e la Prasina (verde). È quest’ultima a tagliare per prima il traguardo, pronta a cogliere la palma del vincitore che la sta aspettando. Un resoconto vivido di una gara che doveva apparire leggendaria agli ospiti di passaggio per la villa siciliana nella tarda età imperiale.

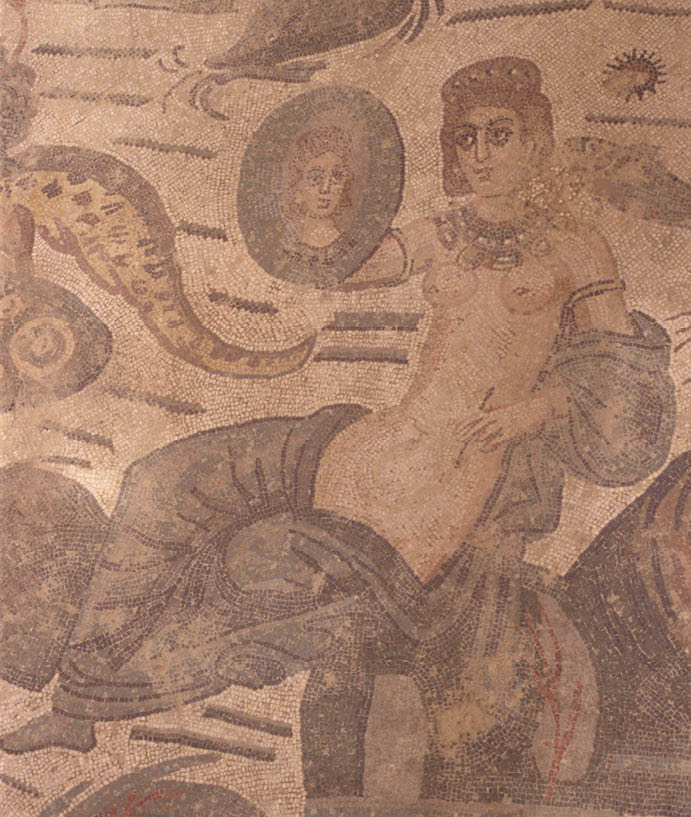

Da questo spazio si passava nel calidarium, una stanza dotata di un ipocausto nel seminterrato e aria riscaldata da un camino, e poi nella zona a temperatura media o tepidarium. Quest’area si apriva sulla sala dell’Unguento (unctuarium), dove si facevano i massaggi: un mosaico raffigura questa pratica di origine greca, è ben visibile lo strigile (una sottile lamina di metallo utile a rimuovere dalla pelle gli oli e le polveri usati per i bagni). Quindi si entrava nel frigidarium, stanza non riscaldata con una vasca per il bagno freddo a pianta circolare, decorata con un mosaico raffigurante una vivace scena marina e di pesca. Era un percorso non solo nel benessere fisico, ma anche spirituale.