I PALAZZI DI PIETRA DELL’ANTICA SARDEGNA

Sui nuraghi e sulla civiltà che li abitò molte sono ancora le domande, sorprendenti le risposte.

Alle origini della civiltà, popoli enigmatici e remoti hanno lasciato tracce maestose sul nostro territorio, testimoniando il loro ingegno architettonico e artistico nonostante la scarsità di strumenti tecnici a disposizione.

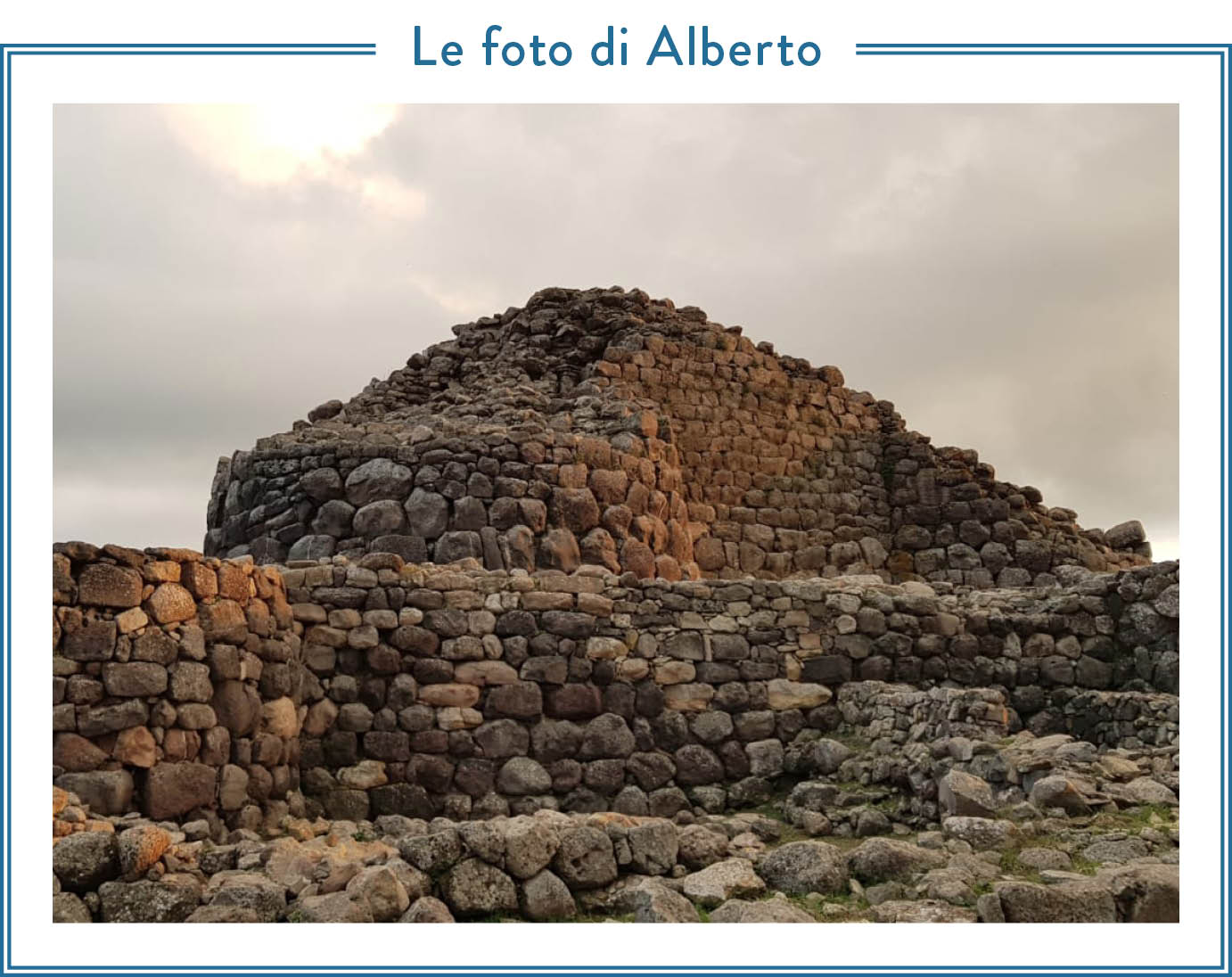

Alcune di queste meraviglie sorgono su un’isola che è da sempre al centro di viaggi e scoperte, l’approdo di tanti popoli che nei secoli hanno solcato questo angolo del Mare Nostrum, il Mediterraneo. Siamo in Sardegna, nell’età del Bronzo, quando, scrive l’Unesco nelle sue motivazioni relative al riconoscimento di questi siti come Patrimonio dell’Umanità, “si sviluppò nell’isola un particolare tipo di struttura chiamata oggi ‘nuraghe’, che costituisce un’importante testimonianza di come una comunità preistorica abbia saputo utilizzare in modo fantasioso e innovativo i materiali e le tecniche costruttive dell’epoca”.

Sulle tracce di questo remoto popolo, portiamoci a Barumini, un villaggio preistorico nel cuore della Sardegna, che deve la sua fama a un grande nuraghe che a oggi rappresenta il più bello e il più completo esempio di questa straordinaria forma di architettura.

È un luogo speciale, Barumini: la presenza di quel grande nuraghe conferma che da qui passavano le principali vie di comunicazione dell’isola e qui si riunivano i capi delle diverse comunità, o clan, fin dall’antichità.

Mucchio di pietre o cavità

La civiltà nuragica prende il nome dal monumento che più la caratterizza, per l’appunto il nuraghe, una parola antica che significa “mucchio di pietre” o cavità, e ha una storia che inizia intorno al 1500 a.C., nella cosiddetta età del Bronzo medio, fino ad abbracciare più di mille anni.

Una civiltà, sono questi luoghi a dircelo, molto più complessa e sofisticata di quanto si potrebbe credere, dedita al commercio e alla navigazione e organizzata intorno a gruppi di famiglie allargate o clan.

Marinai provetti, nel corso della loro millenaria storia gli antichi sardi saranno capaci di intrecciare rapporti commerciali con tutti i principali popoli affacciati sul Mediterraneo fino a quando, intorno al V secolo a.C., cadranno vittima delle mire espansionistiche dei Fenici che, progressivamente, occuperanno tutta la Sardegna e decreteranno l’inevitabile declino della civiltà autoctona. Eppure, come dimostrato a Barumini, questa cultura sarà comunque capace di tramandare fino a noi importanti testimonianze della propria esistenza: non solo i nuraghi ma anche le tombe dei giganti o altri monumenti caratteristici come i templi dell’acqua sacra.

Torniamo però a Barumini, nella parte centro-meridionale dell’isola. Per capire l’importanza di questo sito bisogna risalire agli anni Quaranta del Novecento quando, davanti agli occhi dell’archeologo Giovanni Lilliu, che in questa zona è di casa perché a Barumini è nato e cresciuto, si staglia all’orizzonte soltanto una collina come tante altre, con giusto qualche grosso masso che affiora in cima. Eppure, qualcosa dice a Lilliu che quel pezzo di terra nasconda un tesoro.

Lilliu insiste, supera la diffidenza che lo circonda, finché non ottiene il permesso di scavare. Non possiamo sapere con quanta paura di essersi sbagliato dia il via ai lavori, ma quello che succede di lì a poco supera anche le sue più rosee aspettative. Da sotto la collina, emerge infatti non soltanto un nuraghe di diciassette metri di altezza ma un intero villaggio che risale a un’epoca lontanissima. È il sogno di una vita di studi che improvvisamente si fa realtà.

Di scoperta in scoperta, col passare dei mesi, Lilliu e i suoi colleghi dell’università scoprono che il villaggio che hanno trovato è stato abitato fino all’VIII secolo d.C., ed è di epoca più recente rispetto al nuraghe, che probabilmente ha fatto da polo di attrazione per la comunità che qui si è insediata.

Le case sono circa duecento e, in genere, di piccole dimensioni, tanto da far pensare che la vita di giorno si svolgesse soprattutto all’aria aperta e la casa rappresentasse un rifugio quando le tenebre avvolgevano il villaggio. Sono case povere, semplici, ridotte ai minimi termini, come mostra per esempio una, costituita da poco più di uno zoccolo di pietra sul quale si mettevano dei pali di legno che convergevano a cono e poi rami e frasche che facevano da copertura. Poco più che capanne.

Ce ne sono di diverso tipo, come quella che viene chiamata la Capanna delle riunioni, al cui interno ci sono sedili di pietra in grado di ospitare fino a trenta persone probabilmente destinata a essere utilizzata per le riunioni fra gli anziani del villaggio.

I più antichi castelli del mondo

Nonostante siano stati trovati in Sardegna più di settemila nuraghi, non sappiamo ancora con esattezza a cosa veramente servissero queste affascinanti strutture. Ma forse l’errore sta nel chiederselo visto che, come per noi oggi i grattacieli, gli utilizzi potrebbero essere stati tanti e diversi fra loro.

Di quello di Barumini, si è detto, per esempio, che si tratta del più antico castello del mondo occidentale. È la sua struttura, con la presenza di quattro torri orientate ai punti cardinali e al centro un’altra torre, a darcene la sensazione. Ma, vista l’altezza, poteva essere anche una sorta di torre di guardia, un punto sopraelevato da cui controllare gli eventuali arrivi dal mare. Oppure, essere parte di un complesso fortificato e avere, quindi, una funzione in primo luogo militare.

Se l’uso di questi edifici non ci è chiaro, più facile è constatarne la sapienza costruttiva: si tratta di strutture prive di fondamenta, erette direttamente sulla nuda roccia senza malta e, per così dire, a secco. Se le osserviamo nel dettaglio, ci rendiamo conto di come i massi siano squadrati e il gioco di incastri sia solo in apparenza casuale perché, al contrario, fra una fila di pietre e l’altra sono state messe pietre più piccole, delle inzeppature, che svolgono la funzione di livellare gli strati affinché la costruzione possa reggersi. L’ambiente più importante dell’intero complesso è comunque la torre principale, costituita sovrapponendo una serie di anelli di pietra che via via si restringono. Secondo il suo scopritore, Giovanni Lilliu, qui viveva un re pastore con la sua famiglia.

È nella parte più interna del nuraghe di Barumini, un cortile dalla singolare forma a falce di luna, che riceviamo altre importanti indicazioni sulla cultura nuragica. Al centro, infatti, c’è un pozzo molto profondo, quasi diciotto metri, che, ci hanno detto in questi anni gli archeologi, fu la prima cosa a essere scavata.

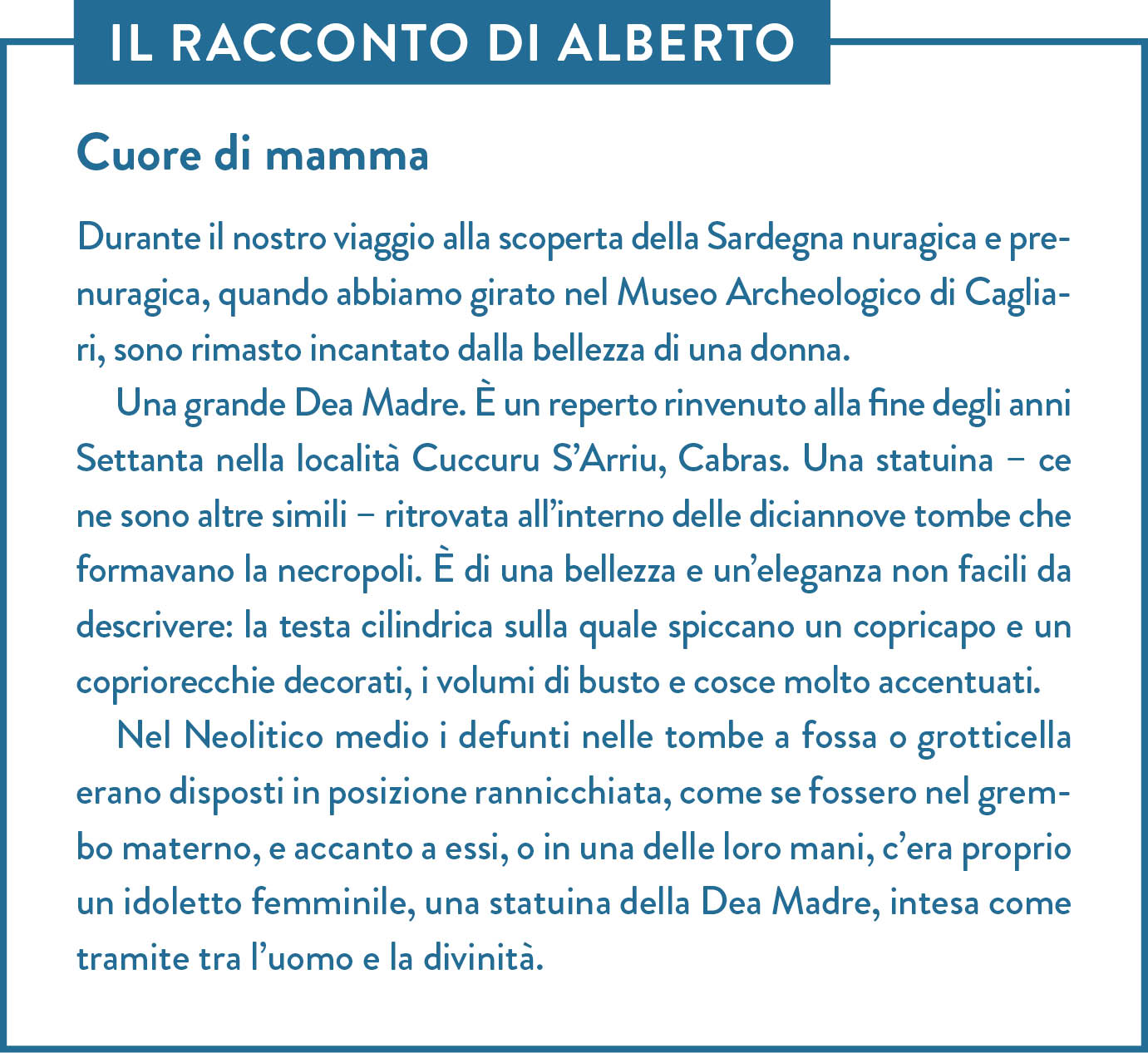

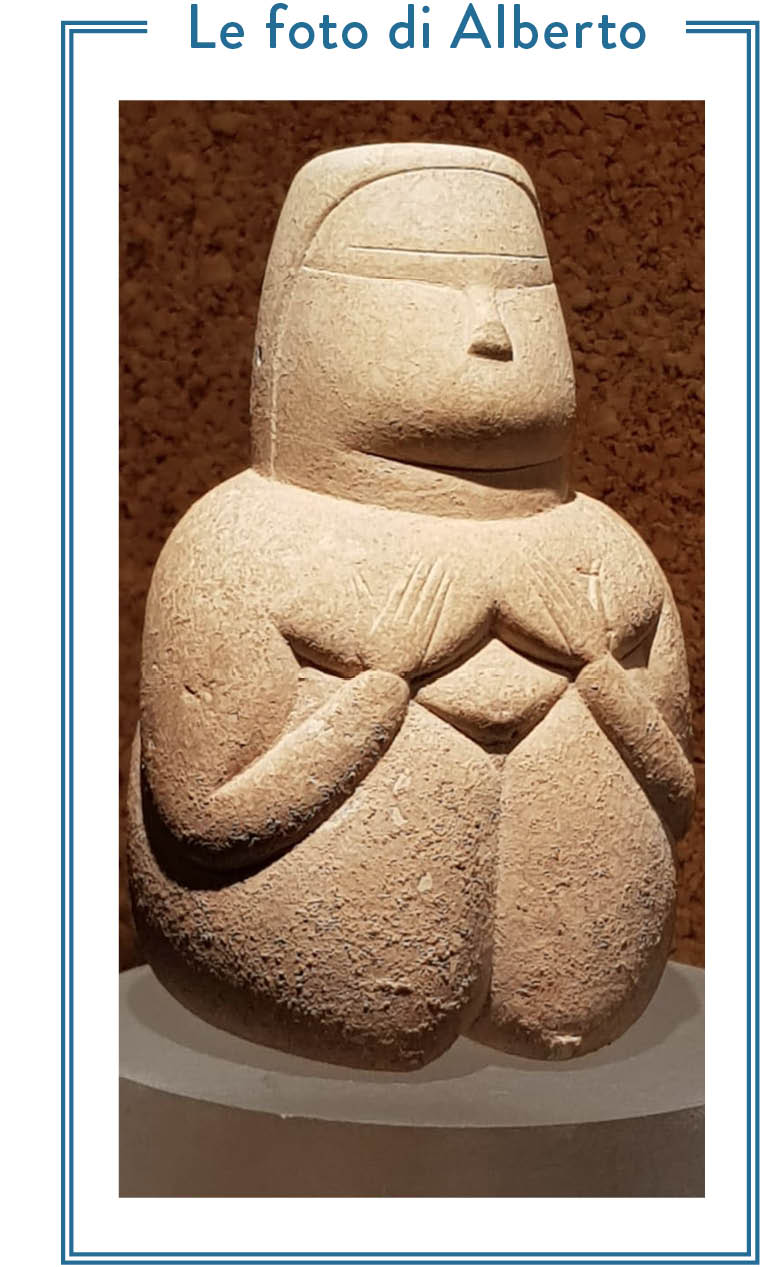

Diciotto metri di profondità sono davvero tanti per un popolo dell’età del Bronzo: perché – qualcuno potrebbe quindi domandarsi – gli antichi sardi non raccoglievano semplicemente l’acqua piovana in una cisterna? La spiegazione, questa volta, non sarebbe di natura architettonica o ingegneristica, ma pescherebbe nella visione religiosa nuragica, fondata sul culto della grande madre, di cui l’acqua era l’elemento fondamentale.

Il che ci spiega perché i pozzi, per questa civiltà ma anche per tante altre società antiche, fossero luoghi sacri. E in effetti questo nuraghe, oltre che castello difensivo e reggia, potrebbe forse essere stato anche un luogo di culto.

I nuraghi non sono tutti uguali: due secoli dopo i primi, intorno al 1400 a.C. la loro architettura subisce una trasformazione tanto che attorno allo stesso “castello” di Barumini, a un certo punto, viene costruito un muro, spesso in qualche punto anche tre metri, che ne nasconde la struttura originaria alta dodici metri.

Un intervento che non ha, come si può ipotizzare, lo scopo di puntellarne le pareti bensì di mettere la struttura nelle condizioni di difendersi contro i nuovi macchinari d’assalto che sono stati nel frattempo inventati.

È per lo stesso motivo che, nelle torri laterali, vengono realizzate feritoie a raggiera, costruite in modo tale che un solo arciere bastasse per controllare a trecentosessanta gradi ciò che avveniva all’esterno e poter dare preventivamente l’allarme.

I Giganti della Sardegna

Nella penisola del Sinis sono stati ritrovati i cosiddetti Giganti di Monte Prama, in un campo della località da cui prendono il nome.

Statue che ci riportano indietro di circa tremila anni e che oggi, oltre che nel Museo Civico “Giovanni Marongiu” di Cabras, sono conservate a Cagliari, nel museo archeologico più importante della Sardegna. Osserviamoli con attenzione, questi Giganti: forti, imponenti, fieri, come se non aspettassero altro che raccontare al mondo chi sono stati e quali gesta straordinarie hanno compiuto. Li conosciamo come “Giganti” perché raggiungono un’altezza di quasi due metri, moltissimo se commisurata alla statura media degli uomini di quel periodo, che difficilmente superava il metro e sessanta, ma in realtà potremmo chiamarli anche eroi o guerrieri, perché raffigurano arcieri, guerrieri e pugilatori. Rinvenuti, a metà degli anni Settanta, all’interno di una serie di tombe a pozzetto in circa cinquemila pezzi pazientemente ricomposti fino a raggiungere il mirabile aspetto attuale, i Giganti ci raccontano che Monte Prama non aveva una semplice necropoli, ma un sepolcreto monumentale riservato alle famiglie più illustri che si facevano costruire delle statue.

È molto probabile che le statue, ciascuna ricavata da un singolo pezzo di pietra, una pietra calcarea locale di colore chiaro, venissero scolpite sul posto, appena dopo la deposizione del defunto, tanto che in alcune tombe sono stati ritrovati scarti di lavorazione. Sono statue scolpite a tutto tondo, in modo da poter essere guardate da tutti i lati. Una di esse raffigura un arciere: l’avambraccio destro è sollevato fino all’altezza del gomito, la mano accenna un gesto di saluto e devozione alla divinità cui si presenta, mentre con la sinistra l’uomo tiene l’arco.

Delle singole sculture impressionano i dettagli finemente lavorati: dalle capigliature adornate di trecce, alle tuniche che in alcuni casi corrono lungo il torso fino all’inguine e in altri lasciano scoperto il sesso.

Altre due statue rappresentano i cosiddetti “pugilatori”: li osserviamo e a colpirci sono gli occhi, rotondi, due cerchi perfetti che testimoniano l’uso del compasso, già conosciuto dalle popolazioni nuragiche.

Una storia di fate

Andiamo a visitare le cosiddette domus de janas, le case delle fate in sardo. Secondo la tradizione popolare, le janas sono creature immaginarie che possono essere sia streghe che fate, sia buone che dispettose. La leggenda vuole che, per tessere fili d’oro e d’argento, si nascondessero nelle cosiddette domus, piccoli alloggi ricavati nella roccia presenti un po’ dappertutto nell’isola.

Ce ne sono circa tremilacinquecento in tutta la Sardegna e venivano in realtà utilizzati in un’epoca antichissima per seppellire i defunti mentre oggi ci introducono in un universo sotterraneo risalente a più di seimilaanni fa.

La tomba del Capo

La domus più nota è la cosiddetta tomba del Capo, che in realtà, per le sue dimensioni, circa duecento metri quadrati, può essere considerata più un santuario e un luogo di culto che una semplice tomba. È composta da tre stanze e non ci appare oggi come doveva essere in origine perché nel periodo romano e poi bizantino è stata utilizzata come chiesa rupestre e soggetta a continui interventi nel tempo che, in qualche modo, raccontano una storia lunghissima.

Cerchiamo quindi di risalire alle vicende di questo edificio nelle tre diverse epoche, cominciando dalle prime due stanze.

In origine, parliamo dell’epoca neolitica, quello che doveva essere il vestibolo, l’atrio di ingresso, era riservato ai riti in onore dei defunti. A dircelo sono delle coppelle sul pavimento, che servivano per deporre olio e profumi. Dal modo in cui sono organizzati gli spazi è evidente che questa civiltà antica credeva nell’esistenza di un’altra vita. Lo testimonia per esempio il fatto che la tomba del Capo riproduca nei minimi particolari una casa: c’è un tetto a raggiera, i pilastri, un basamento, travi e architrave. E poi una falsa porta, che conduceva il defunto nell’aldilà. Sulla volta, ci sono tracce di ocra, utilizzata per decorare la tomba ma anche per “truccare” il defunto perché questo colore rappresentava il sangue e quindi la linfa vitale.

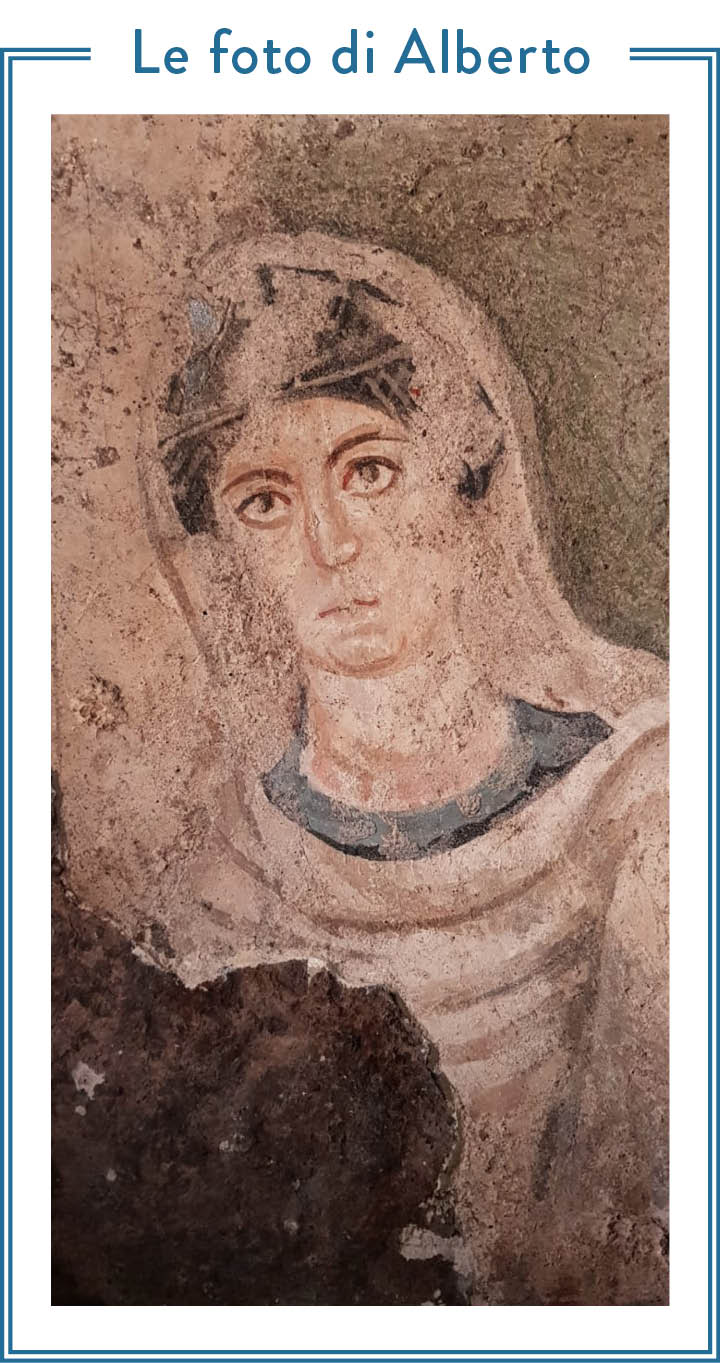

Nel periodo cristiano, la tomba del Capo verrà invece utilizzata sia come sepoltura che come luogo di culto cristiano. Vengono realizzati affreschi che fanno pensare a una tomba patrizia: ci sono uccellini dai colori brillanti, ghirlande e il volto di una matrona romana. Nella prima stanza sostavano i catecumeni, i non battezzati. Nella seconda invece chi aveva ricevuto il battesimo.

Sono infine di epoca bizantina alcune modifiche strutturali come il ribassamento del pavimento e due nuove tombe a fossa.

In quella che è la terza stanza di questo straordinario ipogeo, ci sono diciassette cunicoli, utilizzati come luoghi di sepoltura in età neolitica. Probabilmente ce n’erano altri, andati distrutti per ricavare questo ambiente più grande che, in epoca cristiana, fungeva da presbiterio. È qui che si possono ammirare gli affreschi più belli presenti nella struttura e che risalgono al periodo bizantino. Rappresentano un Cristo Pantocratore al centro, i quattro evangelisti, la processione degli apostoli, il Battista, la Madonna che allatta e scene dell’infanzia di Gesù.

In epoca romana, l’altare era probabilmente al centro della stanza, mentre in epoca bizantina si dev’essere deciso di spostarlo in modo che fosse rivolto in direzione di Gerusalemme, la città santa.

Quello che è incredibile constatare è come nello stesso luogo si siano potute intrecciare epoche così diverse e come ognuna di esse sia riuscita a trasmetterci i suoi tesori, l’eco di ciò che è stato.