LA SFAVILLANTE PALERMO ARABO-NORMANNA

La Sicilia conquistata dagli arabi produce un incredibile intreccio di culture, lingue e religioni.

Mentre il dominio degli eredi carolingi sulla penisola presenta, dopo la morte di Carlo Magno, chiari segnali di crisi, la Sicilia vive l’invasione da parte degli arabi del Nord Africa che conquistano Palermo nell’831 e l’intera isola nel 935.

Un secolo dopo sono i normanni a sostituirsi alla dominazione araba, dichiarando Palermo (conquistata nel 1072) capitale del loro regno e ripristinandovi il culto cristiano.

La dominazione normanna, tuttavia, si rivela inizialmente tollerante con la minoranza araba, favorendo al contempo la ripopolazione dell’isola da parte di genti nordeuropee (in particolare provenzali, normanni e bretoni). Si crea in questo modo un’incredibile convivenza di lingue, culture e religioni diverse che lascerà dietro di sé una messe di capolavori dalle variegate influenze.

Proprio questa caratteristica è stata sottolineata dall’Unesco quando ha riconosciuto questi siti, nel 2015, Patrimonio dell’Umanità. Nel dossier si può infatti leggere: “L’insieme degli edifici costituenti il sito di ‘Palermo arabo-normanna e le cattedrali di Cefalù e Monreale’ rappresenta un esempio materiale di convivenza, interazione e interscambio tra diverse componenti culturali di provenienza storica e geografica eterogenea”.

L’elenco delle meraviglie arabo-normanne che impreziosiscono Palermo e i suoi dintorni è molto lungo e comprende il palazzo della Zisa, le chiese di San Giovanni degli Eremiti, della Martorana e di San Cataldo, la Cattedrale della Santa Vergine Maria Assunta, il ponte dell’Ammiraglio e, soprattutto, i tesori di Palazzo dei Normanni.

Il Palazzo dei Normanni

Il Palazzo dei Normanni è la più antica residenza reale d’Europa e le sue origini affondano in epoche remote come quella fenicia-punica, le cui tracce sono state identificate dagli studiosi nelle segrete e nei sotterranei del palazzo.

In epoca greco-romana l’edificio viene usato come fortificazione, poi conquistata nel 535 dal generale bizantino Flavio Belisario. Ma è solo in epoca islamica che il palazzo diventa residenza reale e comincia a essere chiamato alcassar (residenza degli emiri).

Verrebbe da chiedersi perché, se ogni conquistatore della Sicilia vi ha lasciato le sue tracce inconfondibili, questo capolavoro è noto universalmente come Palazzo dei Normanni. Il fatto è che a questo popolo si devono la struttura attuale dell’edificio e gran parte della sua sfolgorante bellezza.

In particolare, è Ruggero II a ristrutturare completamente la parte centrale del palazzo, collocandovi poi i suoi appartamenti in una sala che ancora oggi porta il suo nome (sala Re Ruggero). Il re ricava l’ampio salone nella parte più antica dell’edificio, ed erige la Torre Joharia, detta anche Torre del Tesoro per lo splendore delle sue decorazioni.

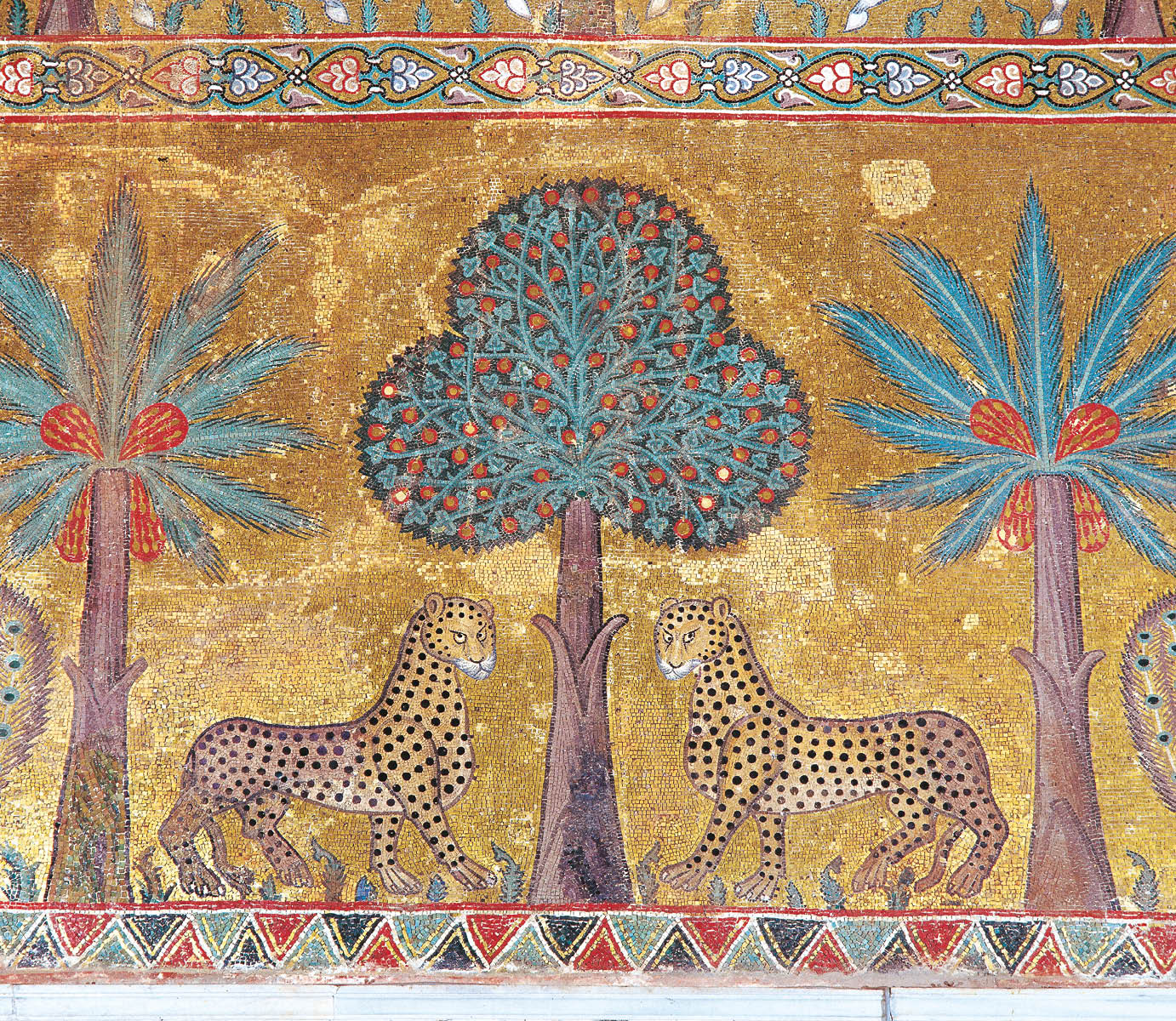

Lo stile dei mosaici che decorano varie sale di questo palazzo presenta delle somiglianze con quello della cappella Palatina e della cattedrale di Monreale. I soggetti sono scene di caccia o motivi vegetali orientaleggianti, come piante di banani e palme. Le scene di caccia rappresentano un’allegoria della corte normanna raccontata attraverso animali metaforici come cervi, pavoni e cigni, creature mitologiche come centauri e grifi o fiere esotiche. Il predominio dell’arte greco-bizantina è evidente per quanto venato da influenze del vicino Oriente persiano.

Dagli appartamenti di Ruggero si accede alla suggestiva sala dei Venti, così chiamata in virtù della rosa dei venti che spicca al centro del soffitto.

Sempre a Ruggero II è da attribuire la più grande e celebre meraviglia di Palazzo Reale, la cappella Palatina, dedicata agli apostoli Pietro e Paolo e consacrata nel 1140 come cappella privata della famiglia reale.

La cappella Palatina

Nella cappella Palatina, luogo di rappresentanza per eccellenza della famiglia reale, Ruggero II ha voluto racchiudere tutta la gloria del suo regno. Qui, ogni dettaglio racconta l’unione feconda tra stili diversi, quello latino, quello bizantino e quello arabo. Qui si incontrano tutte le culture del Mediterraneo.

La latinità è espressa dalle colonne romane e dai dischi di porfido rosso sulle pareti, usati nei secoli dagli imperatori romani come simbolo del loro potere.

Il pavimento, con i suoi capolavori geometrici realizzati con tasselli di marmo pregiato, è invece testimonianza dell’influenza araba che si esprime, magistralmente, anche nel soffitto. Se alziamo gli occhi alla volta possiamo infatti ammirare la rivestitura di legno dipinto, realizzata da artisti maghrebini. I personaggi lì immortalati sono l’unica testimonianza di figure umane dipinte da artisti islamici all’interno di un luogo di culto. Secondo alcuni studiosi raffigurerebbero la vita quotidiana in una corte araba, per altri, invece, sarebbero una rappresentazione del paradiso islamico.

L’anima cristiana della cappella si esprime nei sontuosi mosaici bizantini che decorano fittamente le parete e l’abside dove campeggia l’imponente figura del Cristo Pantocratore, re dell’Universo. Questo simbolo, che vuole associare l’autorità divina a quella del sovrano, è un tema ricorrente dell’arte bizantina che ritroveremo nelle cattedrali di Monreale e Cefalù.

La cattedrale di Cefalù

Sempre l’iniziativa di re Ruggero II dà vita a un’altra delle meraviglie della Sicilia normanna, la cattedrale di Cefalù, costruita nel 1131.

Secondo la leggenda, Ruggero, scampato a una tempesta e approdato sulle spiagge di Cefalù, avrebbe edificato la chiesa per ottemperare a un voto al Santissimo Salvatore. In realtà, Cefalù, dato il suo carattere di fortezza, costituisce il centro politico-militare di Ruggero che decide di impreziosirlo con un nuovo e splendido edificio religioso.

Come per il duomo di Monreale, il tesoro più prezioso di questa chiesa è costituito dai suoi mosaici, che ricoprono una superficie di oltre seicento metri quadrati. I più antichi sono quelli dell’abside per la cui realizzazione Ruggero chiama maestri bizantini di Costantinopoli.

Anche qui è Cristo Pantocratore a dominare la scena, con la sua statura monumentale e i dettagli simbolici della sua figura. Infatti, con una mano apre la Bibbia mostrando la citazione del Vangelo di Giovanni: “Io sono la luce del mondo, chi segue me non vagherà nelle tenebre ma avrà la luce della vita”, mentre con l’altra congiunge pollice, mignolo e anulare indicando così il mistero della Trinità.

I mosaici della crociera illustrano invece, sempre su sfondo dorato, cherubini e serafini, figure classiche dell’arte bizantina. Ad accompagnare queste figure, come anche quelle dei santi e degli evangelisti, abbondano motivi vegetali e geometrici di stampo più arabeggiante nella fusione di stili che abbiamo già ritrovato nella cappella Palatina e che ritroveremo, nel suo massimo splendore, nel duomo di Monreale.

Il duomo di Monreale

A pochi chilometri da Palermo, adagiata sulle pendici del monte Caputo, sorge la cittadina normanna di Monreale.

Si racconta che qui il re normanno Guglielmo II il Buono (uno dei discendenti di Ruggero II), stanco dopo una battuta di caccia, si fosse assopito sotto un carrubo. Nei suoi sogni sarebbe apparsa la Madonna, indicandogli il luogo dove era nascosto un tesoro con il quale avrebbe dovuto costruire la cattedrale di Santa Maria Nuova.

Nel 1178, Guglielmo ottiene da papa Lucio III che la chiesa di Monreale sia elevata al ragno di cattedrale, centro di una diocesi indipendente da quella di Palermo.

Sin dal suo esterno, il duomo manifesta molteplici influenze. Costruito secondo il modello delle abbazie benedettine cluniacensi, è affiancato ai lati da due torri campanarie, di cui una incompiuta. Elementi decorativi di varia provenienza si rincorrono sulla facciata: agli archetti ciechi intrecciati tra loro si aggiungono i bâtons brisés, motivo scultoreo a zig-zag tipico dell’arte anglo-normanna.

L’interno è disposto su una pianta a croce latina e le tre navate sono divise da capitelli che sostengono archi a sesto acuto di tipo arabo. Le influenze arabe possono scorgersi anche alzando lo sguardo, nelle stalattiti del soffitto.

Le spoglie di Guglielmo I, padre del promotore della chiesa, sono custodite da un sarcofago alla destra dell’abside, il cui catino è dominato completamente dall’imponente mosaico del Cristo Pantocratore. Lo sguardo e le mani benedicenti del Cristo sembrano abbracciare l’intera cattedrale. Sotto di lui sono disposte in corteo le figure degli angeli e dei Santi.

Ad arricchire il fascino della cattedrale vi è il chiostro dell’antico monastero benedettino, realizzato nel XII secolo. Lungo la pianta quadrata, di quarantasette metri per lato, si inseguono le colonne binate che creano un suggestivo gioco prospettico. Alcune di queste sono sormontate da capitelli istoriati con scene bibliche, chimere e figure mostruose. Al centro del chiostro campeggia una fontana intagliata a forma di fusto di palma con personaggi e foglie in rilievo e bocche di leone da cui esce l’acqua a zampilli.

In questo idilliaco luogo di pace sembra ancora di veder passeggiare i monaci benedettini, circondati da una bellezza complessa, nata dall’incontro tra culture così lontane eppure qui magistralmente fuse.