PISA, LA PIAZZA DELLE MERAVIGLIE

Le tre tappe nella vita dell’uomo riassunte in tre magnifici edifici: il battistero, la Cattedrale, il camposanto.

Rimanendo in Toscana, c’è un’altra grande storia medievale da raccontare. Parliamo della città della Torre pendente, un’importante città marinara insieme ad Amalfi, Venezia e Genova, un gioiello del Medioevo, il luogo di nascita di Galileo Galilei: Pisa è queste cose e mille altre ancora.

Un luogo in cui la creatività e il genio dell’Italia, la capacità di dare vita a sempre nuove meraviglie, si esprime compiutamente; a partire dalla splendida piazza dei Miracoli, con il Duomo, il battistero e la famosa torre. Una piazza famosissima che però non si trova, a differenza di quello che si potrebbe pensare, nel centro di Pisa, bensì a nord-ovest delle mura, quasi fuori da quella che doveva essere la città originaria. Due sono i motivi possibili: forse si voleva insinuare il dubbio che una città forte e potente come la Pisa dell’epoca non aveva certo bisogno di difendere i propri tesori da dietro le mura. O, più probabilmente, per una ragione molto pratica: come sarebbe stato possibile trovare, nel centro della città, uno spazio tanto ampio?

Il nome di questa piazza è notissimo nonostante non sia quello originale.

La piazza dei Miracoli

Percorrendo la strada che ci porta alla piazza dei Miracoli, mentre ci avviciniamo il colpo d’occhio è incredibile. Davanti a noi si stagliano imponenti gli edifici e, una volta entrati nella piazza, restiamo quasi frastornati dalla magnificenza, dall’abbondanza di architetture che, l’una accanto all’altra, si raccolgono in poche decine di metri. Tre complessi – perché, non dimentichiamolo, la Torre non è altro che il campanile del Duomo – che, nello spazio di pochi passi, simboleggiano e scandiscono le principali tappe della vita di ogni uomo: la nascita, rappresentata dal battistero; la vita terrena, dalla cattedrale di Santa Maria Assunta. E poi, chiaramente, la morte, in quello che è chiamato il camposanto.

Piazza dei Miracoli: un nome che affascina anche solo a pronunciarlo. Ma la piazza dove ci troviamo non si è sempre chiamata così. Anzi, se ne consideriamo la lunga storia, è da pochissimo che il suo nome non è, semplicemente, piazza del Duomo. La colpa, ma forse il merito, è del poeta Gabriele D’Annunzio che, instancabile inventore di neologismi, definizioni e slogan commerciali, le ha letteralmente cambiato il nome in “Prato dei Miracoli”. Regalandole con la sua intuizione nuovo e ulteriore fascino. Anche perché, guardandoci intorno, viene da pensare che il Vate non aveva torto. Questa non è una normale piazza del Duomo, c’è davvero qualcosa di miracoloso nell’armonia delle forme e dei colori: il verde del prato che si unisce al bianco del marmo di cui sono fatti questi monumenti imponenti e allo stesso tempo leggeri, grazie a un sapiente alternarsi di pieni e vuoti. Un’armonia che testimonia un’epoca irripetibile: quella in cui Pisa è stata una potenza del Mediterraneo. L’epoca delle città marinare nel corso delle quali forza militare e abilità commerciale hanno garantito alla città di Pisa quella fama e quella ricchezza che renderanno possibile pensare, progettare e realizzare i sontuosi edifici che ancora oggi ammiriamo.

Un difetto che affascina il mondo

Uno di questi, decisamente il più famoso, si staglia in un modo del tutto particolare: obliquo e non verticale. Stiamo parlando della Torre pendente, che forse di Pisa è il simbolo. Di sicuro, è l’edificio che attira più turisti: fa sorridere i bambini, incuriosisce i grandi e, proprio grazie a quel suo ben evidente difetto, è uno dei monumenti italiani più noti nel mondo. Quasi non esistessero le leggi della gravità, la torre pende, infatti, inclinata di quasi quattro gradi rispetto alla verticale. Ma perché pende?

La domanda è inevitabile e, nel provare a rispondere, cominciamo col dire che no, non si tratta di un difetto voluto da coloro che l’hanno costruita, alla fine del XII secolo. E che non c’è un unico motivo di questa pendenza ma più che altro una somma di ragioni diverse: a cominciare dalla scala interna, con i suoi 294 pesantissimi gradini realizzati non in legno, ma con blocchi di marmo. Una scala pensata non per permettere di accedere alle campane a un qualche sacrestano o campanaro, ma immaginata per essere percorsa dalle più raffinate élite del Medioevo: nobili, alti prelati, astronomi, viaggiatori che regolarmente si fermavano in visita a una città che nel Duecento era nel pieno della sua espansione politica e commerciale.

E poi ci sono le colonne: dodici, in alto nella cella campanaria, trenta più piccole per ogni piano, e quindici grandi, in basso. Colonne che non sono un semplice ornamento perché su di loro grava il peso dei grandi anelli dei piani soprastanti.

Oltre la struttura decisamente imponente, forse troppo imponente, a spiegare la pendenza c’è anche la storia del terreno su cui è nata la piazza dei Miracoli. Sotto, mille anni prima della nascita di Cristo, tremila anni fa, si estendeva una laguna. Le fondamenta della torre sono state quindi posate per metà su un terreno solido e stabile e per metà sulla meno compatta terra trascinata lì dai fiumi Arno e Serchio. Il cedimento era inevitabile e infatti avvenne, già all’inizio della storia di questo monumento, ma grazie alla perizia dei costruttori ancora oggi possiamo ammirare una Torre pendente il cui profilo ha reso Pisa famosa ovunque nel mondo.

Un lavoro lungo un secolo

Se la torre è il simbolo di Pisa, la geografia della piazza ruota in realtà attorno al Duomo, che è stato costruito prima della Torre, quasi mille anni fa.

I lavori cominciano nel 1064 e quello che si prospetta è un lavoro epocale perché, scrive il Vasari “fu gran cosa mettere mano a un corpo di chiesa così fatto, di cinque navate e quasi tutto di marmo dentro e fuori”.

Lo stile prevalente è il romanico pisano, ma in realtà vi sono molti elementi classici, bizantini, arabi e normanni.

Ci vuole un secolo per completare l’edificio ma, una volta terminato, il duomo di Pisa entra di buon diritto nel novero degli edifici più imponenti del mondo fino ad allora conosciuto: San Pietro in Vaticano, il Santo Sepolcro a Gerusalemme, Santa Sofia a Costantinopoli, la grande moschea di Cordoba. L’interno è grandioso: cinque navate, sostenute da settanta gigantesche colonne che, a loro volta, sorreggono archi a tutto sesto. Sono colonne monolitiche, ricavate cioè da un solo blocco di granito che arriva dall’isola d’Elba. È difficile persino immaginare cosa possa aver significato trasportare e collocare settanta pesanti blocchi di granito lunghi sette metri e mezzo.

Se il pavimento è quello originale del XIII secolo, purtroppo, molti degli arredi trecenteschi del Duomo sono invece andati distrutti in un incendio nel 1595. È il caso della vecchia copertura a capriate, sostituita, nel 1600, da un soffitto a cassettoni. L’incendio, fortunatamente, ha risparmiato il vero capolavoro della cattedrale: il pulpito di Giovanni Pisano, realizzato a partire dal 1302, in otto anni di lavoro, che si compone di otto colonne, alcune delle quali appoggiate su leoni stilofori. Ce n’è una rossa, donata dall’Opificio delle pietre dure di Firenze, dopo secoli di contrasti e conflitti, come gesto di riparazione tra le due città. Nella parte superiore del pulpito, gli altorilievi rappresentano vari momenti del Nuovo Testamento: la Fuga in Egitto, la Strage degli innocenti. L’impatto emotivo che sono capaci di trasmetterci è straordinario per un’epoca, quella medievale, caratterizzata da una certa fissità nelle opere figurative. Ma Pisano, col suo talento, è come se riuscisse ad anticipare il Rinascimento.

Al centro della cupola pende un grandioso lampadario in ottone con figure di bronzo. È stato realizzato dallo scultore cinquecentesco Vincenzo Possenti ed è noto come “lampadario di Galileo” perché una leggenda racconta che sia stata proprio la sua oscillazione a ispirargli i famosi studi sulla regolarità del moto pendolare. Come spesso accade, però, la storia pur se bella non è vera: quegli studi di Galileo sono infatti anteriori alla posa del lampadario. Ma una cosa è certa: grazie alla leggenda, il lampadario è comunque diventato un simbolo di quello spirito di osservazione che dovrebbe caratterizzare l’approccio moderno alle scienze.

Un denaro al mese

La terza meraviglia della piazza dei Miracoli è il grandioso battistero, a pianta circolare, che si trova in asse rispetto alla facciata del Duomo. Se il punto più alto della volta raggiunge i cinquantacinque metri di altezza, il suo diametro è pari alla larghezza della facciata del Duomo, facendone il più grande della storia della cristianità. Un’opera anche questa immensa, finanziata dalla stessa cittadinanza pisana: con il versamento, ogni primo giorno del mese, di un denaro, o con l’offerta della propria manodopera.

Anche nel battistero si incontrano più stili, il romanico si sposa al gotico e al bizantino, ma ciò che tuttora più sorprende all’interno di questo armonioso edificio è la straordinaria acustica. Una meraviglia che non si può vedere, impalpabile, ma di cui ci si può rendere conto molto facilmente. Sotto la cupola il suono si propaga, infatti, per oltre dodici secondi ed è sufficiente il canto di una sola persona per dare la sensazione della presenza di un intero coro. Ed è così che, col suo interno completamente spoglio dal punto di vista degli arredi e delle strutture architettoniche, ad eccezione di alcune semplici file di colonne, e l’incredibile eco che si percepisce appena si apre bocca, il battistero rapisce il visitatore abbracciandolo in un’atmosfera di puro misticismo.

L’unico camposanto

Se questi monumenti, come abbiamo accennato, sono una precisa metafora del ciclo della vita, non possiamo che concludere la nostra visita della piazza dei Miracoli con il camposanto. Il nome deriva da una credenza popolare: di ritorno dalla terza crociata, l’arcivescovo di Pisa avrebbe riportato della terra, per l’appunto, “santa” del Golgota e l’avrebbe sparsa in una zona della piazza dei Miracoli che, di conseguenza, avrebbe preso il nome di camposanto. La leggenda ha un seguito: grazie a questa aggiunta, il terreno avrebbe acquisito la proprietà di decomporre rapidamente i corpi, trasformandosi, per l’appunto, in un “campo santo”. Anche se forse la vera spiegazione è più prosaica e cioè che il fenomeno si spieghi in realtà con la presenza nel terreno della calce usata per la costruzione del Duomo.

In ogni caso, da quel momento in poi, il termine “camposanto” è diventato sinonimo di cimitero. Secondo le parole dello scrittore toscano Curzio Malaparte, quello di Pisa è “il solo camposanto che sia al mondo, tutti gli altri son cimiteri”. E ospita uno straordinario ciclo di affreschi medievali, opera di artisti come Bonamico Buffalmacco. Nel suo ciclo, realizzato nel 1300, Buffalmacco raffigura un Giudizio Universale, ben duecento anni prima di Michelangelo, dal quale traspare chiaramente la mentalità dell’uomo medievale che guarda alla vita ultraterrena non come altra rispetto a quella terrena ma come parte integrante di uno stesso percorso.

La grandiosa realizzazione di Buffalmacco ha rischiato di scomparire durante la Seconda guerra mondiale per via di una granata che prima ha provocato un incendio e la conseguente fusione del tetto di piombo e poi ha obbligato i preoccupati esperti a staccare letteralmente gli affreschi dalle pareti e a stenderli sul pavimento come dei tappeti. Solo il primo atto di una lunga e straordinaria storia di salvataggio e restauro non ancora completamente conclusa.

Il camposanto assomiglia a un chiostro, ma la presenza di numerose tombe e sarcofaghi ci ricorda in realtà che ci troviamo nel vero e proprio Pantheon pisano, dove sono seppellite molte delle glorie locali. Ma perché si usavano sarcofaghi di età romana? La risposta è affascinante e risiede nel fatto che, proprio in quegli anni, era stata scoperta dai pisani la necropoli di età romana e dal terreno e dalle cappelle erano stati estratti questi capolavori.

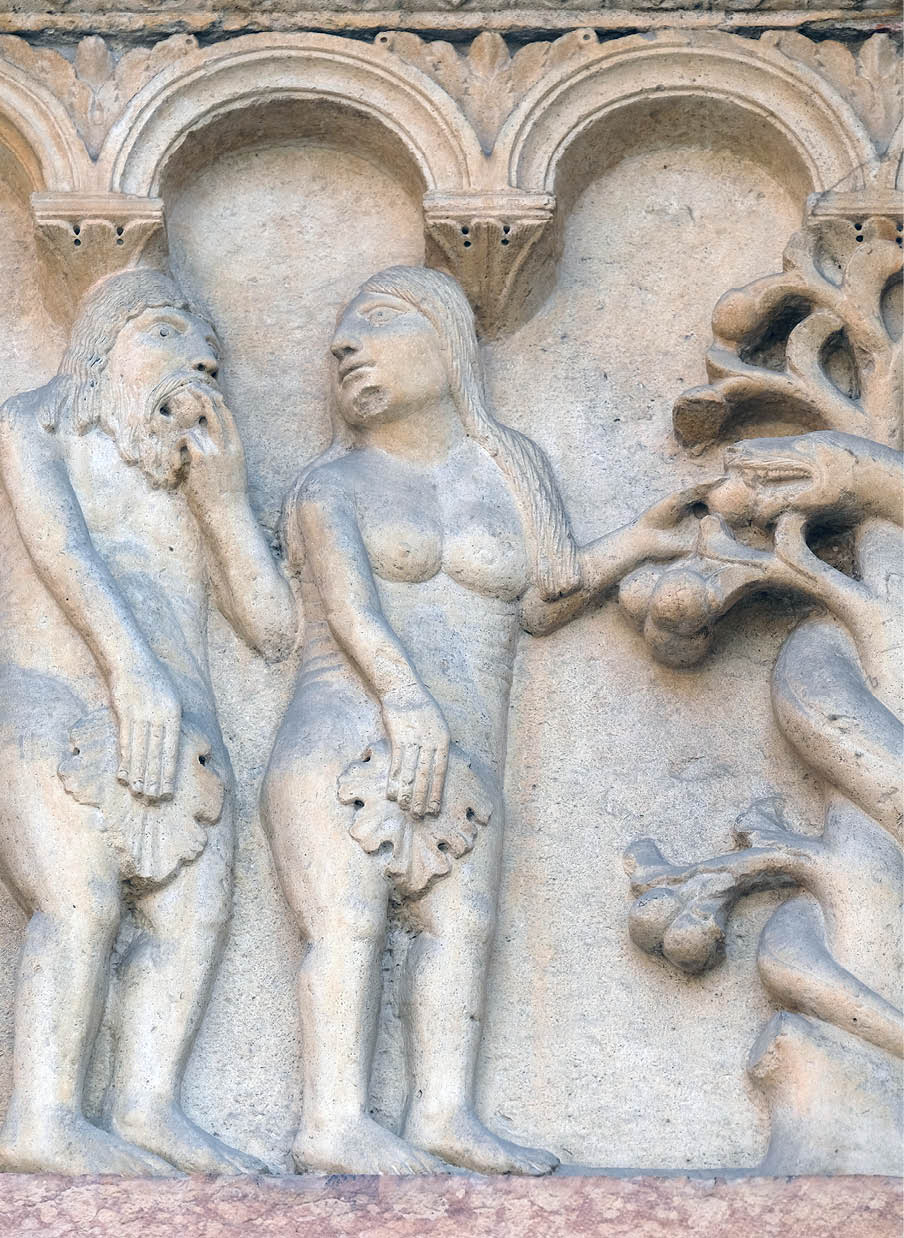

Ogni sarcofago ha quindi una storia da raccontare, erano tutti colorati e risalgono ai primi tre secoli dopo Cristo. Sono opera di abili artisti antichi, che sono riusciti a fissare nella pietra un’emozione. Ce n’è, per esempio, uno piccolo, usato per seppellire un bambino, che ci racconta di una doppia tragedia: un bambino morto in età romana e uno in età medievale. Oppure, il sarcofago con le spoglie di una coppia, databile intorno al 230-240: lo si può capire dall’acconciatura della donna e dalla barba dell’uomo, dai capelli tagliati molto corti. Sono circondati da un medaglione con segni zodiacali, ma quello che colpisce di più è l’abbraccio tenero di lei con la mano sulla spalla di lui. Un amore che in qualche modo, anche solo nella sua rappresentazione, è riuscito a sopravvivere ai secoli.