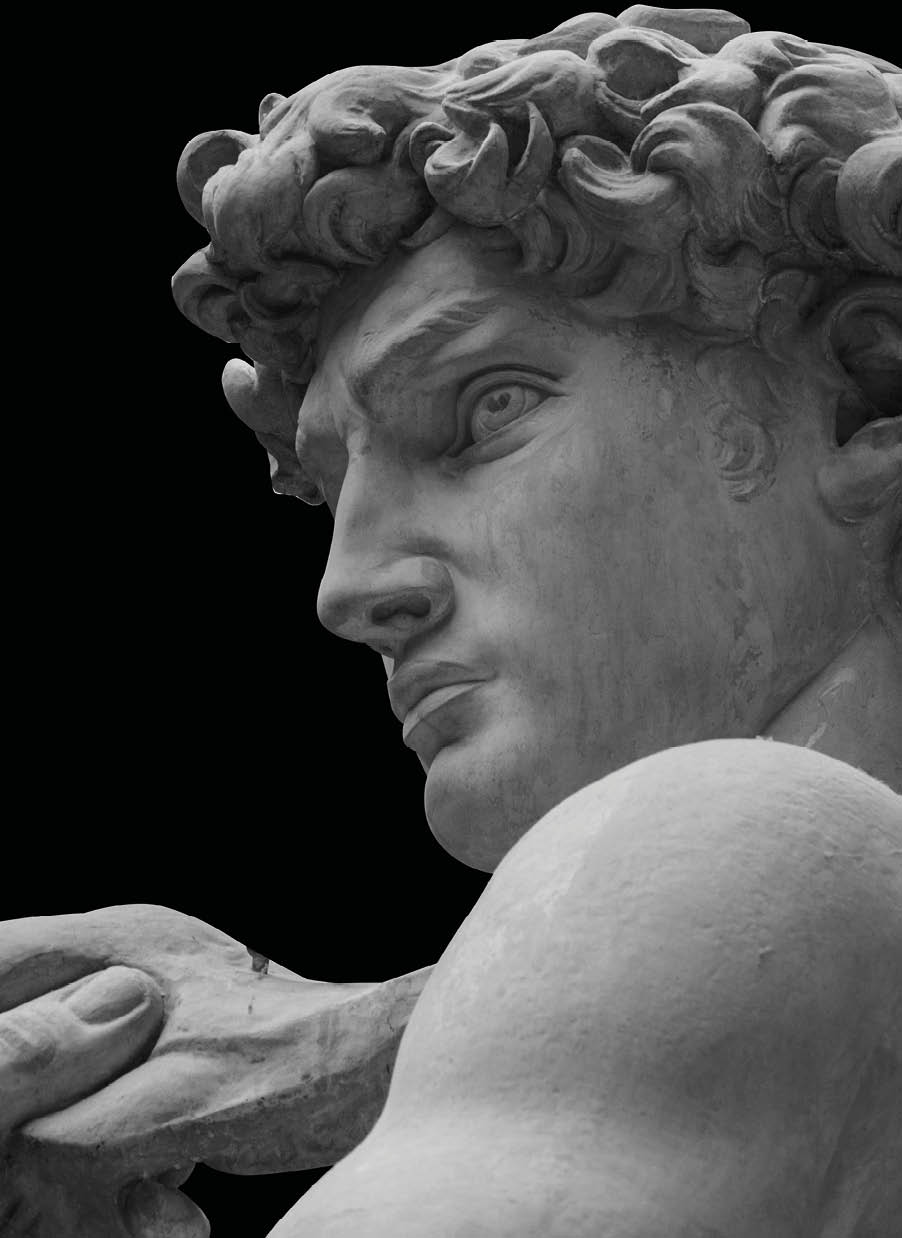

I TESORI DI FEDERICO II IN PUGLIA

Un’ascesa verso la luce e la gloria imperiale: è Castel del Monte, un capolavoro pensato anche come un messaggio politico.

I Comuni di cui abbiamo appena raccontato lottano, nel corso del XII secolo, contro il leggendario imperatore svevo Federico Barbarossa. Mentre il suo potere nell’Italia Centro-Settentrionale perde colpi, insidiato dalla sete di autonomia dei Comuni, in molte zone del Sud l’Impero rimane saldo per generazioni.

La storia che ci apprestiamo a raccontare parla del nipote di Federico Barbarossa, Federico II, vicino per personalità e votato alla grandezza leggendaria del nonno.

Siamo in Puglia, nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia, un mondo di creste rocciose, doline e dolci colline, al cui interno si trova un capolavoro dell’architettura fatto di fascino e storia, arte e ingegneria: Castel del Monte.

Oggi come al tempo in cui è stato costruito, intorno al XIII secolo, al castello si arriva dal basso, a conclusione di un cammino avvolgente che svela gradualmente la maestosità di quello che è stato definito un fiore di pietra. Passo dopo passo, avvicinarsi significa entrare in un gioco di prospettive e riflessi di luce, perché a guardia del castello c’è da sempre un bosco e la vista che si gode sulla costruzione è sempre parziale. Poi appare davanti ai nostri occhi, con la sua forma simmetrica che oltre un fiore ricorda a molti la corona ferrea, indossata dal grande imperatore del Sacro Romano Impero Federico II, che ha voluto questo edificio. Come se Federico avesse deciso di appoggiare in cima a questo rilievo il simbolo del suo potere e in questo modo ricordare a tutti la sua autorità. Un simbolo costruito con la pietra calcarea di Puglia, bianco avorio, con la sua capacità di risplendere con tonalità diverse in ogni stagione, in ogni ora del giorno, rendendo questa architettura visibile a chilometri di distanza.

Per tutte queste ragioni, una gita a Castel del Monte non significa semplicemente la scoperta di un luogo di grande bellezza. È l’esperienza di quella che fu pensata come un’ascesa verso la luce, che in quell’epoca si voleva incarnata nell’imperatore. E nulla, nella costruzione del castello, nemmeno il più piccolo particolare, è stato trascurato: questa gemma di grandiosa e inquietante perfezione geometrica alta quasi venticinque metri è anche un capolavoro di comunicazione politica.

Un imperatore cosmopolita

All’atto della sua incoronazione, nel novembre del 1220, Federico II ordina la costruzione di una rete di castelli che, dislocati sul territorio su cui governa, devono rappresentare la maestà del potere sovrano. Castel del Monte è parte di questo suo progetto anche se non possiamo veramente sapere quanto a lungo il re di Sicilia, l’imperatore del Sacro Romano Impero che visse cinquantasei anni, vi abbia dimorato. Anzi, non siamo neppure certi che vi abbia mai dormito. Eppure, la sua visione è onnipresente fra queste mura, si avverte fin dalla soglia la determinazione di un uomo che lottò tutta la vita per unire civiltà diverse. Basta osservare il grande portale d’ingresso, tra due torri, in cui convivono contemporaneamente in basso un arco dal richiamo arabo, al centro un timpano di classica purezza, in stile greco-romano, e in alto una bifora in stile gotico. Il cosmopolitismo è l’essenza di questo castello la cui forma è ottagonale. Il numero otto sovraintende alla sua intera architettura: otto sono infatti le facciate del corpo centrale, otto le torri, così come otto sono le stanze al piano terra e otto al primo piano. Un ripetersi del numero otto che ha dato vita a ipotesi fantasiose, anche se probabilmente l’interpretazione più corretta è quella che riporta all’ottagonale cappella di Aquisgrana, dove si custodiscono i resti di Carlo Magno, di cui Federico si sentiva erede. Così come, non dimentichiamolo, ottagonale era la corona imperiale.

Castel del Monte è quindi prima di ogni cosa un manifesto politico anche se, si sussurra più prosaicamente, sembra che il sovrano ne avesse fatto un suo luogo d’elezione anche per un’altra ragione: qui infatti poteva dedicarsi alla sua amata caccia con il falcone.

Se non è chiaro quanto Federico abbia vissuto a Castel del Monte, quello che sappiamo con certezza è che era un regnante itinerante. Viaggiava in continuazione, dalla Germania alla Sicilia, e anche in Puglia, e sempre con un seguito di circa duecento persone che comprendeva funzionari di Stato, addetti agli animali di corte, guardie e assistenti. Oltre ovviamente al suo harem, dicevano i suoi nemici. Una corte esotica che doveva trovare ovunque arrivasse confort essenziali come acqua e cibo, e un ambiente protetto in cui poter fronteggiare anche un eventuale assedio.

L’ombra di un castello glorioso

Castel del Monte è molto diverso da altri grandi castelli del potere. Ogni ambiente è più accogliente e intimo, più raccolto e curato, come osserviamo da quel che resta di uno dei grandi camini per riscaldarsi d’inverno, che un tempo doveva essere ornato di marmi e breccia corallina. Federico sognava che questo fosse lo spazio della tolleranza, lontano da battaglie e congiure, nel quale circondarsi di esponenti delle culture mediterranee e dialogare con tutti nella loro lingua e in tutte le lingue che Federico conosceva. Perciò Castel del Monte non solo non ospita prigioni né segrete, ma non ci sono neppure scuderie o saloni per importanti incontri politici.

Saliamo al piano nobile lungo i quarantaquattro gradini di una scala a chiocciola. Visto da qui, l’edificio sembra una cattedrale, una chiesa fatta di pietra e di colonne, e dispiace pensare che quello che oggi possiamo vedere sia solo uno scheletro, il cui corpo è stato nei secoli saccheggiato di ogni ricchezza. Possiamo solo provare a immaginare come fosse al tempo di Federico, come si presentasse la struttura prima che fosse depredata, e cercare di ricostruire in qualche modo la storia di questi ambienti.

La sala del trono, per esempio, con la sua forma trapezoidale come tutte le altre sale del castello, è chiamata così forse in modo improprio ma è questo l’effetto che offre il monumentale gioco di marmi che fa immaginare come un tempo questo spazio dovesse ospitare un trono. Là dove si ritiene si sedesse Federico, in due nicchie erano probabilmente nascosti i congegni per alzare e abbassare la grande porta in ferro del castello. Possiamo pensare con un po’ di suggestione che fosse il luogo preferito dall’imperatore.

Poi, dietro a uno dei capitelli, in cima a un fascio di colonne scolpito in un unico pezzo di marmo, si può vedere dove il marmo è stato tagliato per trafugarne una parte. Facile pensare che un tempo la copertura marmorea proseguisse per tutta la stanza, con altre lastre che qualche mano esperta, nel corso dei secoli, si è portata via.

È un piccolo frammento rinvenuto al pianterreno a suggerire che questi spazi dovessero essere ricchi di ornamenti in breccia corallina e di mosaici, con disegni in stile arabo. Ma quanto altro c’era che non possiamo vedere? Quali marmi? Quali colori? Impossibile dirlo. Tuttavia, se ancora oggi di Castel del Monte restano in buona parte oscure l’ideazione e la natura dei decori originali, quello che è certo è che si tratta di un monumento che ha dato forma alla leggenda di Federico II. Forse addirittura qualcosa in più: è l’immagine dell’imperatore tradotta in pietra, è lo stupor mundi che dopo quasi otto secoli ci stupisce ancora.

La forma della leggenda

La storia di Castel del Monte successiva a Federico è stata ricca di eventi e avventure. Fu usato come prigione dal figlio di Federico II, poi covo di banditi, ospedale per lebbrosi, rifugio di carbonari nel Risorgimento, riparo per pastori e viandanti, punto di riferimento per i naviganti, materiale da utilizzare per costruire palazzi, punto di osservazione tedesco prima e angloamericano dopo, nel corso della Seconda guerra mondiale.

Guardando all’indietro a questa lunga storia, ci coglie quasi una vertigine. Centinaia di uomini sono stati impegnati, nel tempo, a creare e a mantenere questo gioiello. È affascinante immaginare i bisbigli e gli ordini urlati di architetti, falegnami, astronomi, matematici, astrologi, carpentieri, scalpellini, fabbri, e poi fuochi, carri, animali. Le grandi macchine in legno per sollevare le pietre, il mescolarsi frenetico di razze ed esperienze diverse. Gente del luogo, ma anche arabi, orientali, africani, tedeschi, greci… Tutti insieme per decenni in un’opera colossale e destinata a una lunga vita.

I trulli di Alberobello

Rimaniamo nella Murgia e spostiamoci ad Alberobello, capitale riconosciuta dei trulli, caratteristiche costruzioni a secco che abbiamo spesso visto in televisione o in fotografia. E che non si trovano di certo solo qui: i trulli sono infatti diffusi in tutta l’area e a rendere Alberobello unica è piuttosto il fatto che, a un certo punto della sua storia, la comunità abbia deciso di rendere abitabili questi edifici, che tradizionalmente venivano usati come ricovero per il bestiame e gli attrezzi agricoli. Ma per capire meglio, conviene prima spiegare quale sia l’origine di queste pittoresche abitazioni.

Per scoprire perché i trulli sono costruiti a secco, è necessario fare un salto all’indietro e fermarci fra la fine del Quattrocento e l’inizio del Cinquecento, quando il re di Napoli, che regna su queste terre, impone a ogni nuovo villaggio che viene fondato l’obbligo di pagare una tassa alla corona. Il balzello è consistente e per sfuggirvi le comunità locali decidono di ricorrere a un trucco: costruire solo abitazioni a secco in modo che, se il re invierà degli ispettori a controllare, potranno essere immediatamente abbattute.

Certo, mai come in questo caso storia e leggenda s’intrecciano e sovrappongono. Quello che resta però è il fatto che i trulli sono pienamente armonici con il loro territorio, adatti a esso. Per questo il tempo trascorso non li ha distrutti: sono secolari testimoni di una collettività fortemente unita e combattente, che ha saputo integrarsi con la natura e resistere sino a oggi. Una popolazione in grado di edificare in armonia con il territorio usando i materiali a disposizione.

Come si costruisce un trullo? Artefici principali ne sono i mastri trullari, abili artigiani che si tramandano quest’arte da secoli, e prima di chiedersi come costruirlo, è molto importante decidere dove farlo. Poi, una volta scelta la posizione, si procede a scavare un profondo fosso circolare, mettendo da parte il materiale che verrà utilizzato per realizzare sia i blocchi per costruire il trullo sia quelli per edificare la cisterna della casa, in cui l’acqua piovana dalle grondaie defluirà lungo i tetti e le fiancate.

Le pareti possono variare in spessore da uno a tre metri e garantiscono al trullo di essere caldo d’inverno e fresco d’estate. La parte esterna è fatta invece dalle cosiddette “chiancarelle”, lastre di pietra spesse dai tre ai sette centimetri e incastrate a secco, che non sono poggiate direttamente sulla cupola ma separate da uno strato di terriccio e di pietrame. Infine, sulla cima del trullo viene posto un pinnacolo – sono sempre diversi l’uno dall’altro – ovvero una sorta di firma del trullaro che in questo modo personalizza il suo lavoro.

C’è poi una curiosità ad Alberobello ed è legata a quelli che vengono chiamati i “trulli siamesi”, cioè due trulli uniti, fusi potremmo dire, nella parte alta, ma con due ingressi, uno per cono, che si affacciano su strade diverse. L’origine è presto detta: quando un figlio maschio si sposava e portava la moglie a casa, il padre costruiva accanto un altro trullo e univa i due coni. L’unione era addolcita dall’abilità del maestro trullaro. Ma, secondo una leggenda, tutto nasce da due fratelli che scelsero di edificare due case comunicanti, perché la sposa promessa al primogenito era in realtà follemente innamorata del secondo. Un’idea ardita che difficilmente poteva avere successo. Ma che riflette bene l’originalità e la varietà di cui questo territorio offre a ogni passo nuove prove.