MANTOVA: ALLA CORTE DEI GONZAGA

La rivoluzione di Andrea Mantegna, che nella Camera degli Sposi fece entrare il cielo e i suoi angeli.

Mentre Leonardo è impegnato con il Cenacolo, a oltre cento chilometri di distanza, in un elegante palazzo, qualcuno si sta lamentando di lui. Una donna che, imparentata con Ludovico il Moro, al pari del suo famoso cognato è stanca di accettare le scuse e i ritardi dell’artista di Vinci.

“Ha fatto il ritratto dell’amante di mio cognato, la Gallerani, e non ha ancora fatto il mio?” ripete la donna, riferendosi al famoso dipinto della Dama con l’ermellino.

Siamo a Mantova e la donna di cui stiamo parlando, Isabella d’Este, non è solo la cognata di Ludovico il Moro ma anche una delle figure femminili più importanti del Rinascimento. Una donna che, spinta da un insaziabile desiderio di conoscenza e bellezza, raccoglierà nel suo studiolo una preziosa collezione di antichità. Erede di una grande dinastia, raffinata, poliedrica: forse solo un tipo particolare come Leonardo può far aspettare Isabella d’Este, marchesa di Mantova. Finirà comunque per rifugiarsi proprio in quella città quando, nel 1499, i francesi invaderanno Milano, cacciandone Ludovico il Moro e costringendo anche l’artista a lui legato a fuggire in tutta fretta.

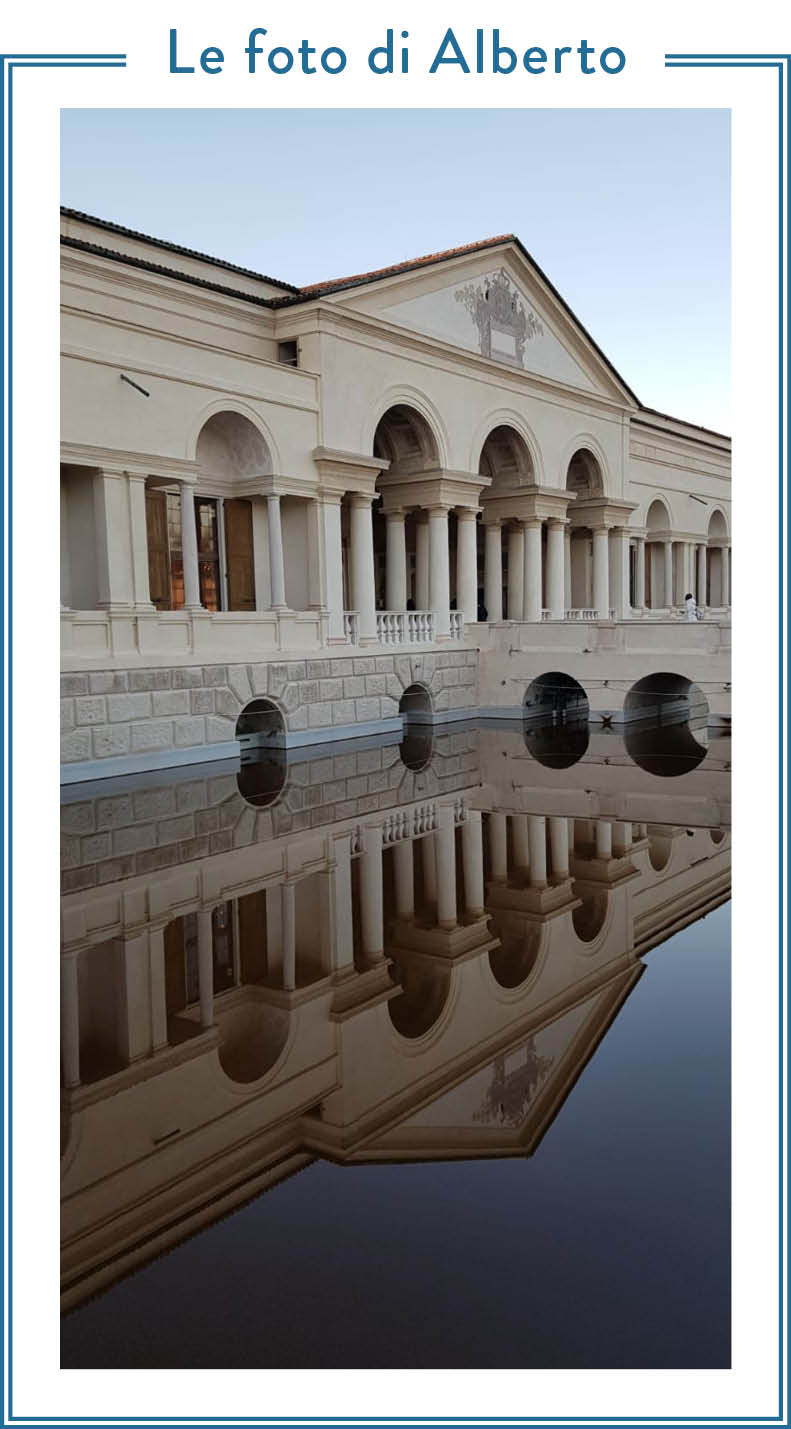

Mantova, ben collocata in mezzo alla Pianura Padana, è stata dichiarata dall’Unesco Patrimonio mondiale dell’Umanità per il suo ruolo nella diffusione della cultura del Rinascimento. Le meraviglie che contiene sono tantissime: Palazzo Te, Palazzo Ducale, il Teatro di Bibbiena, la basilica di Sant’Andrea. Noi ci concentriamo su un’unica incredibile stanza, voluta dai Gonzaga che a Mantova hanno governato per quattro secoli costruendo la propria reggia all’interno di un intricato labirinto di splendidi edifici, giardini e cortili e regalando alla città fortuna e bellezza.

La terra fertile della Pianura Padana garantisce grandi frutti e, proprio coltivando le terre dei monasteri, la famiglia dei Gonzaga riesce ad accumulare un’enorme fortuna. Per quanto possano diventare ricchi, però, a detenere il potere e le cariche pubbliche a Mantova è, da generazioni, la famiglia Bonacolsi. I Gonzaga in ascesa ben presto li sfidano: gli scontri fra famiglie si susseguono ed è il 1328 quando i Gonzaga sconfiggono e feriscono a morte l’ultimo dei Bonacolsi, detto il Passerino, diventando da quel momento i signori incontrastati della città. Prima come capitani del Popolo, poi come marchesi e infine come duchi.

Raggiunto il controllo della città con tanta fatica, i Gonzaga intendono conservarlo a lungo. E, in quell’epoca, difendersi significa farsi costruire un castello. Alla fine del Trecento, dunque, commissionano il progetto del castello di San Giorgio a Bartolino da Novara, un rinomato architetto che già era stato l’artefice del castello di Ferrara. La costruzione è quadrangolare, con torri di diverse altezze, all’interno di un complesso apparato di difesa che si estende al di qua e al di là dei laghi. L’idea, per i Gonzaga, è quella di continuare ad abitare i palazzi medievali della città, pronti però a rifugiarsi in caso di pericolo in questo imponente simbolo del loro potere, una macchina da guerra capace di resistere a ogni assedio.

La prospettiva incantata della Camera degli Sposi

La stanza si trova nel castello di San Giorgio e la sua decorazione viene commissionata al grande artista Andrea Mantegna, qualche anno prima della nascita di Isabella d’Este. Verrà definita “la più bella camera del mondo”, e trovarsi al centro di questo ambiente è in effetti un’emozione difficile da descrivere.

Il padovano Andrea Mantegna realizza nella Camera degli Sposi forse il suo più grande capolavoro in termini di prospettiva. Dedica a quest’opera nove anni, fra il 1465 a 1474, e non dimentichiamo che i lavori cominciano molto prima che venga anche solo immaginata un’altra meraviglia, la Cappella Sistina di Michelangelo.

Il punto d’osservazione migliore, per ragioni prospettiche, è il centro della stanza. Da lì, gli affreschi del Mantegna ci danno l’impressione di trovarci all’interno di una loggia, aperta su tutti i lati ma riparata da ricchi tendaggi. È solo su due pareti che i tendaggi si scostano per rivelarci due scene, o meglio due istantanee di una storica giornata del marchese Ludovico II.

È la mattina del primo gennaio 1462, quando un cortigiano gli consegna una lettera. È un invito a raggiungere al più presto Milano, dove il duca Francesco Sforza è in pericolo di vita. È una notizia inattesa, il Gonzaga indossa ancora la veste da camera, ed è circondato dalla sua famiglia. C’è la moglie Barbara del Brandeburgo, alcuni dei suoi figli, la nana di corte e, sotto la seggiola, anche l’amato cane Rubino.

Tutti sono in attesa di un altro figlio dei marchesi, Francesco, appena nominato cardinale da papa Pio II e che deve arrivare in visita proprio quella mattina. Ludovico è corrucciato, avrebbe tanto voluto assistere all’ingresso trionfale del figlio cardinale nella città di Mantova, ma è invece costretto a escogitare un piano “B”. Andrà lui dal figlio, incontrandolo sulla strada per Milano.

Ci spostiamo alla seconda istantanea di quella giornata: l’incontro di Ludovico con il figlio cardinale, sulla parete di sinistra. Qui il marchese non è più in versione domestica, ma vestito di tutto punto e armato di spada e pugnale. Va verso il figlio appena porporato e intorno a loro sono disposti altri maschi della famiglia, alcuni destinati a succedergli, come il figlio Federico I o il nipotino Francesco II, che sarà marito di Isabella d’Este.

L’incontro avviene in un paesaggio ideale, in lontananza si vede la città di Roma, immaginata ma forse mai visitata dal Mantegna. La rappresenta in cima a una collina, con i suoi monumenti più noti, il Colosseo, la piramide Cestia, archi trionfali e Castel Sant’Angelo.

Sulla sinistra, la scena prosegue con altri simboli dell’orgoglio Gonzaga, il magnifico destriero del marchese e due mute di cani, molossi e alani, simboli di forza e fedeltà. Tutte le figure sporgono verso il centro della stanza superando il limite della cornice architettonica, e questo dà allo spettatore l’impressione di averle accanto nel presente, di assistere insieme a loro allo svolgersi degli eventi quasi fossero nostri contemporanei. E poi appare il pittore stesso, Mantegna, seminascosto non tra gli altri personaggi, ma tra le fronde di una decorazione. Quasi volesse, in incognito, leggere sui nostri volti la meraviglia che è riuscito a destare.

E infine, il colpo di teatro che ci raggiunge quando alziamo lo sguardo. Sulla volta, la decorazione continua con riferimenti al mondo classico: teste di imperatori romani e personaggi della mitologia greca, modelli di forza morale ai quali il signore di Mantova immagina di ispirarsi. Al centro, meraviglia dell’illusione pittorica, c’è l’oculo, un’immaginaria apertura dalla quale alcune figure si protendono per guardare all’interno. C’è un pavone, un gruppo di putti che giocano sporgendosi pericolosamente verso il centro della stanza, incuranti del parapetto, al quale invece sono affacciate tre fanciulle, una cortigiana e un moro. A completare il senso di vertigine, un vaso precariamente in bilico oltre il bordo.

E più su, il cielo, di un azzurro intenso che rapisce il visitatore e lo trasporta in una dimensione che va oltre il tempo e lo spazio per toccare l’eternità.