LA URBINO DI FEDERICO E DI RAFFAELLO

Lo studio di Federico da Montefeltro è un rifugio segreto in cui la meraviglia è scolpita nel legno.

Siamo sempre nel cuore del Rinascimento quando una città incastonata tra le morbide colline delle Marche, Urbino, assurge a uno dei massimi vertici dell’arte e dell’architettura dell’epoca al punto da influenzare lo sviluppo culturale del resto d’Europa.

Urbino, elegante e quieta, è una città ricca di arte e di cultura il cui centro storico è stato riconosciuto, nel 1998, dall’Unesco come Patrimonio mondiale dell’Umanità. Le sue meraviglie sono molte e ci parlano di una grandezza tutta rinascimentale, a partire da un palazzo, quello Ducale, che ancora oggi ci trasporta nel Quattrocento, con la sua bellezza senza tempo.

Un capitano di ventura

Ci addentriamo nel palazzo soffermandoci qualche istante nel cortile. Qui, infatti, in questo ambiente aperto e dalle forme armoniose, passavano e venivano accolti tutti gli ospiti importanti che giungevano in visita a colui che ordinò la costruzione del palazzo, alla metà del Quattrocento, e il cui nome possiamo leggere sulla grande fascia marmorea che corre lungo il perimetro del cortile: Federico da Montefeltro, il duca di Urbino.

Entriamo nella cosiddetta sala delle Udienze, dove Federico riceveva privatamente le personalità internazionali e prendeva le decisioni sul governo della città. C’è un ritratto, su una delle pareti, realizzato dallo spagnolo Pedro Berruguete, nel quale Federico compare insieme al figlioletto Guidobaldo, seduto con indosso l’armatura e la spada, simboli di forza e potenza. La sua posa ci racconta che Federico è uno dei più famosi e temuti capitani di ventura della sua epoca e che è proprio grazie alla sua abilità nel mestiere delle armi che ha potuto accumulare la ricchezza necessaria per costruire questo splendido palazzo. Un uomo, Federico, la cui vita è dapprima segnata dalla violenza e che, in un secondo momento, si dedicherà a fare di Urbino un’opera d’arte: un percorso esistenziale davvero interessante.

Ma torniamo al quadro, osserviamone i dettagli: Federico indossa numerosi attestati del suo valore militare, come la giarrettiera dell’omonimo Ordine, allacciata sulla gamba, che gli era stata conferita dal re d’Inghilterra. Accanto a lui, sulla mensola, c’è invece una mitra tempestata di perle, dono del sultano di Costantinopoli. Ecco quindi che scopriamo la sua seconda vita: l’elmo da battaglia è riposto, il duca ci appare immerso nella lettura di un testo di preghiere, in quella che è la plastica rappresentazione di un principio caro all’umanesimo rinascimentale, secondo cui un buon principe deve saper coniugare la vita attiva a quella riflessiva e contemplativa.

C’è ancora una domanda cui rispondere: perché in questo quadro, come in molti altri suoi ritratti, vediamo Federico da Montefeltro raffigurato di profilo? Per una ragione molto semplice, seppure dolorosa: all’età di ventotto anni è rimasto vittima di un incidente, ferito al volto dalla lancia di un cavaliere avversario durante una giostra pubblica, una forma di festa di origine medievale ancora molto popolare nel Rinascimento. Un gioco pericoloso i cui segni rimarranno per sempre sul viso deturpato del duca: da quel momento i pittori cercheranno di coglierne solo la parte intatta.

Nelle stanze del duca

Saliamo al piano nobile del palazzo, il primo piano, convenzionalmente diviso in cinque appartamenti nei quali vivevano Federico e la sua corte o risiedevano temporaneamente gli ospiti più importanti. La superficie di questa ala è vastissima se pensiamo che gli appartamenti, assieme alle sale di rappresentanza, contano circa trenta diversi ambienti, di cui il più grande e maestoso è sicuramente il cosiddetto salone del Trono, nel quale si tenevano parate, spettacoli e feste. Una corte enorme, tanto che diverse fonti ci dicono che nel palazzo soggiornavano in media circa cinquecento persone tra servitù, membri della famiglia, guardie e ospiti.

Dal salone si accede a un’altra grande sala di rappresentanza nella quale si tenevano ricevimenti destinati a un numero più ridotto di persone. È la sala degli Angeli, così chiamata per via di alcuni piccoli putti danzanti che decorano il grande camino al centro della stanza.

Attraversando queste stanze restiamo colpiti dalle dimensioni e dal lusso di ambienti che spiegano meglio di qualsiasi descrizione come nel Quattrocento Urbino, seppure piccola per dimensioni e numero di abitanti, fosse un centro culturale e artistico in grado di rivaleggiare con altre città molto più grandi e popolate come Firenze o Venezia. E capace di ospitare per lunghi periodi artisti eccezionali e del calibro di Piero della Francesca, Bramante e Raffaello, intellettuali come Leon Battista Alberti e Baldassarre Castiglione, matematici come Luca Pacioli e Paolo di Middelburg: una concentrazione di talenti che ha pochi eguali e che si spiega solo alla luce del carisma di Federico da Montefeltro e della sua determinazione a lasciare un segno nella storia.

Una stanza segreta

Il Palazzo Ducale di Urbino è un labirinto di stanze, cortili interni, passerelle e passaggi di servizio. Un luogo pieno di curiosità e di possibili scoperte. Spostiamoci, per esempio, in una loggia alle spalle della sala delle Udienze del duca. È qui che Federico da Montefeltro si concedeva una boccata d’aria dopo le riunioni con i suoi cortigiani o con i suoi ospiti.

La vista è davvero magnifica: davanti ai nostri occhi, le dolci colline che circondano Urbino sono uno spettacolo di rara bellezza. La loggia è incorniciata tra due piccole torri che non avevano una funzione militare, quanto piuttosto estetica. Erano, in un certo senso, il biglietto da visita che doveva lasciare stupiti i visitatori che arrivavano a Urbino, il simbolo del prestigio del duca.

Ma anche in questa piccola loggia c’è una sorpresa, non tutto è come sembra. C’è infatti una porta che conduce direttamente a uno dei luoghi più sorprendenti di tutto il palazzo: lo studiolo, un rifugio “segreto” dove Federico si ritirava per leggere e scrivere. Una stanza che è davvero unica al mondo: tutto lo studiolo è infatti decorato con raffinatissime tarsie lignee, fatte in prevalenza in legno di noce. A progettarlo fu probabilmente Bramante, ma a realizzare le tarsie fu un artista toscano, Giuliano da Maiano, che si avvalse per i disegni preparatori anche della collaborazione di illustri artisti dell’epoca come Botticelli e Francesco di Giorgio Martini. Il lavoro richiese all’incirca tre anni, e terminò nel 1476, ma il risultato lascia a bocca aperta, e il tempo non ne ha diminuito l’impatto: si ha l’impressione di fare un salto di cinque secoli ed entrare in questa stanza pochi istanti dopo che il duca se ne è andato.

Proviamo a immergerci per qualche minuto in questa splendida opera d’arte, nella quale lo schema decorativo si sviluppa su diversi livelli. In quello superiore, ci sono scaffali, ante, nicchie e finestre sulle quali si alternano le raffigurazioni delle tre virtù teologali idealmente protettrici del duca: Fede, Speranza e Carità. In quello inferiore, sono invece raffigurati degli sportelli traforati e dei finti sedili ribaltabili, alcuni chiusi, altri aperti, sui quali si trovano appoggiati oggetti simbolo della vita del duca o di suo uso quotidiano. Come, per esempio, un’elegante spada all’interno di un fodero, da cui scende una cintura e di cui sorprende l’abilità dell’artista nella ricostruzione delle lievi ombre create dalla punta dell’arma e dalla cintura. E poi un cembalo, un liuto, alcuni piccoli flauti: in tutta la stanza sono molti gli strumenti musicali raffigurati, a testimonianza dell’importanza che l’epoca rinascimentale conferiva a questa arte.

Di padre in figlio

Se ci addentriamo nella parte centrale di questa stanza, accediamo a quello che era lo studiolo vero e proprio del duca, diviso a sua volta in due parti distinte. Nella prima vediamo un ritratto di Federico da Montefeltro che indossa una toga e tiene in mano una lancia con la punta rivolta verso il basso, in segno di pace. Un concetto ribadito anche dagli intarsi della parete, dove scorgiamo un armadio aperto contenente il corredo completo di un’armatura militare. Alcuni pezzi, come la corazza, sono appesi a ganci, altri, come l’elmo e uno sperone, sono disposti alla rinfusa su di un ripiano, come se fossero stati appoggiati lì pochi istanti prima. Questo era il punto esatto nel quale il duca studiava: la parete infatti si può aprire lasciando comparire il tavolino su cui Federico leggeva. Nell’altro vano, in un gioco di messa in scena, è invece raffigurato lo studiolo stesso. La stanza è povera di oggetti, quasi deserta. Vediamo un tavolino tondo e un leggio sul quale sono appoggiati dei libri. A rischiarare l’ambiente, una lampada accesa: sullo sfondo, si nota una finestra che si apre sulla notte. Secondo gli studiosi si tratterebbe di una delle prime rappresentazioni di un interno illuminato dalla luce artificiale.

Infine, un ultimo dettaglio curioso: sul tavolo si vede anche una clessidra, che da poco ha iniziato a scorrere. Un particolare che porta a pensare come questa parte dello studiolo fosse stata riservata dal duca al figlio Guidobaldo: anche nell’altro vano si vede infatti raffigurata una clessidra ma è ormai consumata, forse segno di una vita che sta giungendo al termine. In effetti, Federico morirà soltanto pochi anni dopo la realizzazione dello studiolo, nel 1483.

Valgano o meno simili interpretazioni, di sicuro queste piccole stanze sono un vero e proprio omaggio al sapere e al desiderio di conoscenza, uno degli “ideali guida” di quella straordinaria epoca che è stato il Rinascimento.

A casa di un genio

Abbiamo già sottolineato come l’Urbino del Quattrocento e dell’inizio del Cinquecento sia una città ricca e in pieno fermento culturale dove, grazie alla passione per l’arte dei suoi signori, sorsero numerose botteghe di artisti e artigiani locali. Veri e propri scrigni di creatività, uno dei quali appartiene al più famoso artista di Urbino, Raffaello Sanzio, nato un anno dopo la morte del duca Federico ma la cui carriera sarà sostenuta da suo figlio Guidobaldo che, amante dell’arte quanto il padre, ne proseguirà idealmente l’opera.

È incredibile che la casa dove Raffaello nacque e crebbe si sia conservata fino ai giorni nostri. I mobili non sono quelli originali ma oggi possiamo ancora camminare nelle stesse stanze in cui l’artista ha fatto i suoi primi esperimenti, giovanissimo, nella pittura.

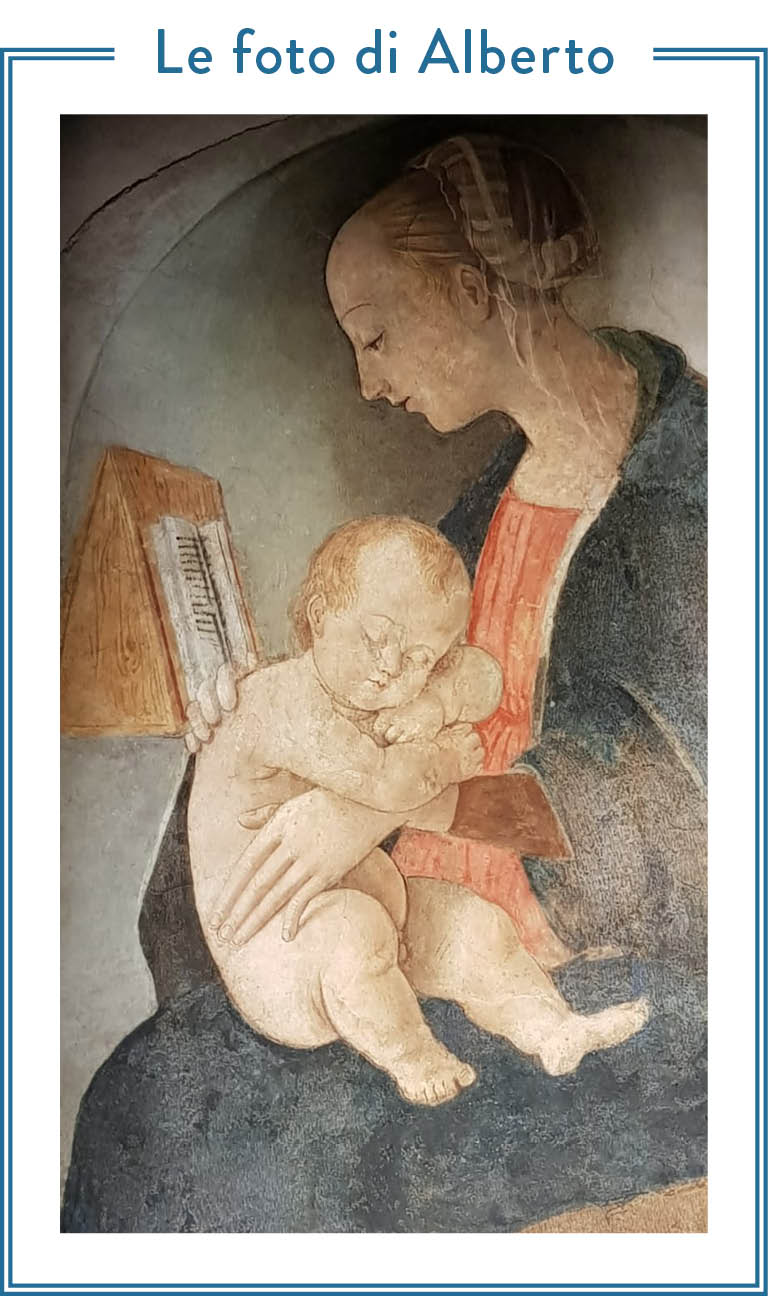

È figlio d’arte, Raffaello, suo padre è infatti Giovanni Santi, uno dei più famosi pittori nell’Urbino del Quattrocento, molto stimato da Federico di Montefeltro. Come uso dell’epoca, Raffaello e il padre vivono accanto alla bottega nella quale Giovanni lavora e, forse grazie a questa prossimità, il figlio mette alla prova fin da bambino il suo eccezionale quanto precoce talento. Nella sua stanza c’è un’opera che è probabilmente una delle prime da lui create: rappresenta una giovane Madonna che tiene in braccio Gesù bambino addormentato, un dipinto che si ritiene Raffaello abbia realizzato ancora adolescente.

In seguito, il giovane lascia Urbino, si reca a Firenze e a Roma, diventa famosissimo, ma continua a dipingere Madonne. Non c’è chiesa, convento e palazzo che non gli commissioni una Madonna con bambino. In generale, ritrarre donne diventa la sua specialità. Non fa eccezione il celebre quadro chiamato La Muta che, conservato nella galleria all’interno del Palazzo Ducale di Urbino, probabilmente raffigura Giovanna Feltria, una delle figlie di Federico da Montefeltro. Nello sguardo della donna c’è qualcosa di malinconico che recenti studi hanno messo in relazione a un triste episodio: mentre Raffaello la dipingeva, lei sarebbe infatti rimasta vedova, costringendo il pittore a dare al suo viso un’espressione più consona a una donna in lutto.

Purtroppo, negli stessi anni in cui Raffaello diventa uno dei più grandi pittori della storia mondiale, la dinastia dei Montefeltro si estingue. Guidobaldo, figlio di Federico, che tanto ha fatto per favorire l’arte di Raffaello e di altri come lui, muore nel 1508 senza lasciare eredi. Negli anni seguenti il ducato passa nelle mani di altre famiglie, alcune delle quali importanti, come i Della Rovere, ma nessuna di queste riuscirà più a riportare Urbino agli splendori raggiunti sotto i Montefeltro.