TERRE DI VINO

Il Monferrato di Cavour e le terre del Barolo sono meraviglie che uniscono arte e storia.

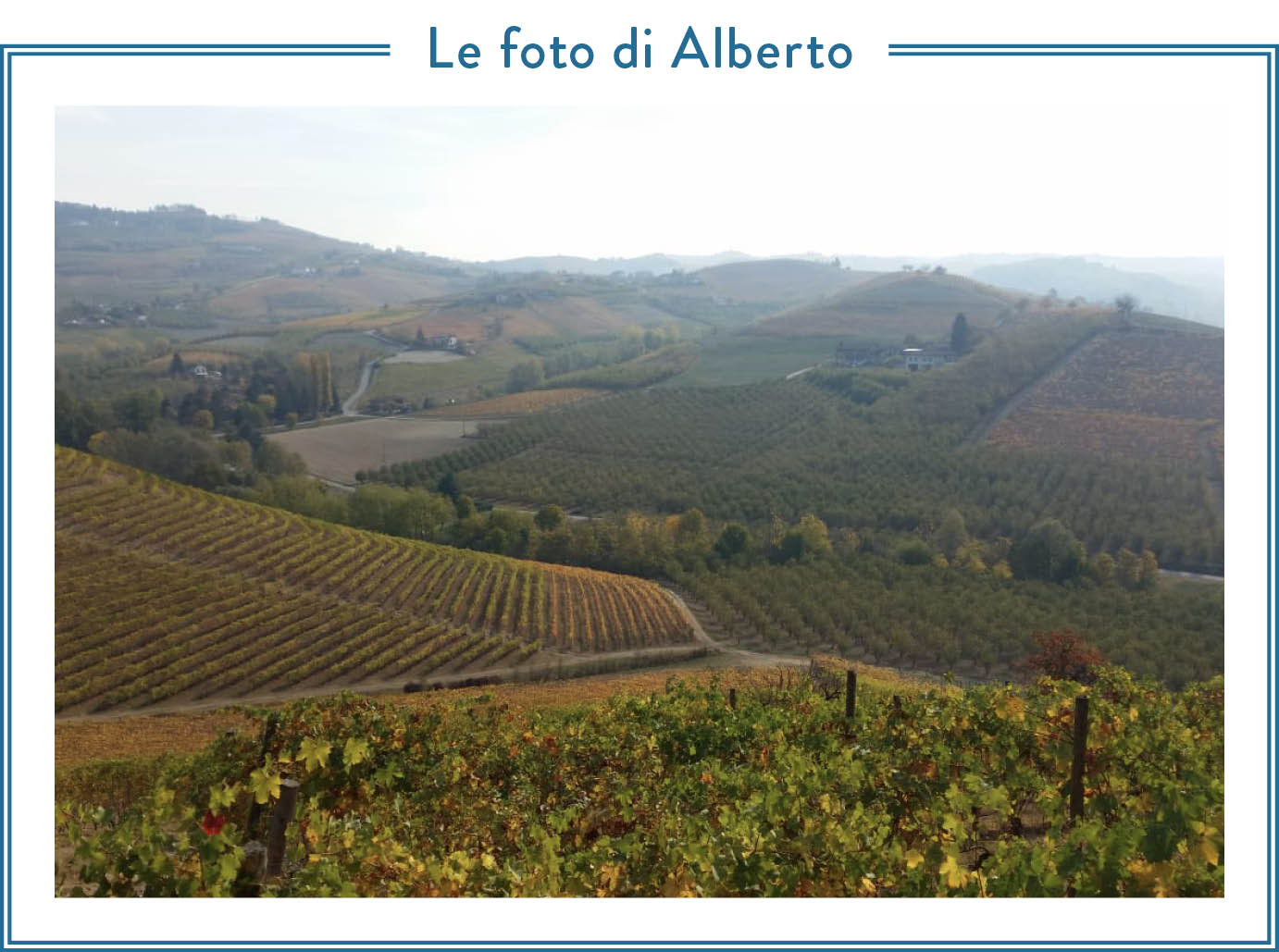

Tra i gioielli del nostro Paese considerati dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità non ci sono solo opere d’arte, castelli e città, e templi della musica come quello che abbiamo appena visto. Ci sono anche interi territori, vaste aree che costituiscono “un esempio eccezionale di integrazione dell’uomo con il suo ambiente naturale, tanto da diventare un punto di riferimento internazionale”. Luoghi come la regione che comprende le Langhe, il Roero e il Monferrato, nota in tutto il mondo non solo per la bellezza dei suoi paesaggi ma anche per i prodotti alimentari locali: tartufi, nocciole, formaggio, delizie cui si accompagnano vini come il Nebbiolo, il Barbera e, soprattutto, quello che chiamiamo “il vino dei re”. O “il re dei vini”, il famosissimo Barolo. Un vino che può essere prodotto solo in undici comuni ed è dunque parte della storia di questa regione e, potremmo dire, dell’Italia intera. Basta fare il nome di uno dei più importanti e illustri uomini politici del Risorgimento: Camillo Benso conte di Cavour. Andiamo nel suo castello, in Piemonte, per capire perché ne stiamo parlando.

La “punizione” di Cavour

Il castello di Grinzane si trova a meno di cento chilometri da Torino ed è al centro dei possedimenti della famiglia di Camillo Benso, una terra di colline e vigneti coltivati da secoli. Quando ci si trasferisce, nel 1832, Cavour ha ventidue anni. È giovane e molto distante per temperamento dall’immagine che tutti abbiamo del saggio e razionale statista che tesserà le trame dell’Unità d’Italia. È una testa calda, uno spirito ribelle e proprio a Grinzane è stato mandato in punizione, per raffreddare i bollenti spiriti liberali e il carattere focoso. Il padre, con cui litiga spesso, ha minacciato addirittura di mandarlo a fare la fame in America: è l’epoca delle prime emigrazioni verso il Nuovo Mondo. Ma, sceso a più miti consigli, ha poi deciso che Grinzane, lontano da Torino e dagli amici della città, era la soluzione migliore. È un uomo importante il papà del futuro grande statista. È legato a Casa Savoia ed è in ottimi rapporti personali con il re, Carlo Alberto, tanto che è stato addirittura quest’ultimo a suggerirgli il provvedimento punitivo nei confronti di un rampollo che ha definito “un carbonaro impenitente”.

Il giovane Camillo inizialmente prende molto male la decisione di suo padre: Grinzane sembra così lontano da tutto quello che gli interessa. Ma il ragazzo ha carattere, è orgoglioso, decide di trarre il meglio dalla situazione e per prima cosa si fa eleggere sindaco del paese. Grinzane, d’altronde, è come se fosse casa sua: i possedimenti della sua famiglia, intorno ai duecento ettari di terreno, superano infatti il 50 per cento dell’estensione del comune. Camillo passa subito a occuparsi delle terre: caccia il mezzadro che secondo lui usa tecniche superate e si mette a produrre Nebbiolo introducendo tecnologie all’avanguardia nella produzione del vino.

Il Nebbiolo è un vino il cui nome rimanda subito alla nebbia e in effetti, secondo alcuni, il suo nome deriverebbe proprio dalle nebbie che avvolgono in modo affascinante le valli nei dintorni proprio al momento della vendemmia. Secondo altri, il riferimento sarebbe invece a quel velo di umidità che ricopre gli acini. Non è dato saperlo. Quello che è certo è che Cavour è ben deciso a fare del suo Nebbiolo il migliore sulla piazza. Non solo: ha in testa di far nascere dal Nebbiolo un meraviglioso rosso secco. Ci riuscirà, e produrrà il Barolo. Che verrà concepito proprio nel castello di Grinzane.

Del castello, situato in posizione sopraelevata rispetto al limitare di Grinzane, non si conosce la data esatta della posa della prima pietra. Si sa che nel Quattrocento i terreni e il fabbricato erano del marchese Busca, cui seguirono altri proprietari sui quali le notizie sono frammentarie finché non ospitò per circa vent’anni Camillo Benso Conte di Cavour per poi passare, alla morte dei discendenti del grande statista, al comune di Alba, di cui Grinzane era all’epoca una frazione. Attualmente ospita, oltre a strutture ricettive, un Museo delle Langhe e la stanza da letto in cui riposava il grande statista: una camera non molto ricca, come si addiceva a un gentiluomo di campagna.

Il letto è in stile impero, di manifattura francese, a mezza barca. I materassi erano dei pagliericci, molto alti e pieni di foglie di mais. Essendo, come è noto, basso e tarchiato, il conte usava una scaletta per salire sul letto, e se la osserviamo attentamente scopriamo che aveva un doppio uso: all’interno, infatti, si trovava il vaso da notte.

Un vino da sogno

Ma torniamo alla nascita del Barolo che non sarà un processo facile: si procede per esperimenti, per tentativi. Si assaggia molto, sperando di trovare il bouquet perfetto. Cavour chiama a Grinzane un esperto enologo del tempo, Francesco Staglieno, e coinvolge anche il francese Louis Oudart, un personaggio quasi leggendario le cui bottiglie conquistano fama e medaglie nelle più importanti rassegne internazionali dell’epoca. Assieme, studiano la fermentazione, l’invecchiamento e la resistenza al passare del tempo. Si racconta che Staglieno, volendo misurare la tenuta del vino nelle spedizioni, organizzi un viaggio con una nave carica di botti che arrivano sino in Brasile. Al ritorno, dopo due anni, il vino pare perfettamente conservato. I segnali incoraggianti si susseguono e Cavour sente che il successo è a portata di mano.

È il 1847, quindici anni dopo l’inizio di questa avventura, quando Camillo Benso si convince di aver trovato l’oro. Oro nero, o meglio rosso scuro: le bottiglie sono solo cento ma il sapore, il bouquet è unico. Cavour è diventato negli anni un accorto uomo d’affari, sa il fatto suo e fissa immediatamente delle regole. Crea quello che oggi chiameremmo un brand: per il Barolo “normale”, stabilisce che ci vogliono trentotto mesi di invecchiamento, di cui diciotto in botte. Sessantadue mesi è invece il tempo necessario alla riserva. Criteri ancora oggi vincolanti perché un vino possa fregiarsi di quel nome magico, Barolo. Ma serve anche altro: la qualità del terreno, la cura delle viti e poi anche la qualità e il tipo di materiali che si utilizzano, come per esempio il legno delle botti.

Ai tempi di Cavour serviva anche un torchio, come quello conservato nel Museo della Cultura Contadina, proprio all’interno del castello. Un oggetto gigantesco che già di per sé è un capolavoro. E che rappresenta un magnifico esempio della collaborazione che per secoli – risale addirittura al Settecento – c’è stata tra l’uomo e il territorio. Il torchio è un oggetto semplice, fatto di una trave e un braccio lungo nove metri realizzato con un singolo tronco di quercia, che ha però permesso di produrre delle bottiglie leggendarie. Anche se non tutti gli anni e non sempre della stessa qualità: si dice, per esempio, che le annate migliori siano considerate il 1947, il 1971 e, più di recente, il 2001 e il 2004.

L’amore clandestino di Fontanafredda

Due anni dopo, nel 1849, Cavour, già ricchissimo uomo d’affari, lascia Grinzane e si dà alla politica: entra a far parte del governo del Regno di Sardegna e dal 1850 è ministro dell’Agricoltura.

Nel frattempo, Vittorio Emanuele, all’epoca re del Regno di Sardegna, compra, nel 1858, la tenuta di Fontanafredda. Un vero paradiso che presto trasforma in un borgo. La scelta dell’acquisto è dettata da varie ragioni: il desiderio di una sistemazione lontana dalla corte ma non troppo lontana da Torino, la passione per la caccia ma, soprattutto, la speranza di poter vivere in pace la scandalosa storia d’amore con Rosa Vercellana, detta “la Bella Rosina”, poco gradita a corte, soprattutto al suo ministro Cavour.

Vittorio Emanuele e Rosa si sono incontrati nel 1847, nel parco del castello di Racconigi, ed è stato amore a prima vista. Rosa era molto giovane, aveva solo quattordici anni, ed era la figlia del tamburino maggiore dell’esercito reale. I due sono diventati presto amanti, nonostante il matrimonio del re con Maria Adelaide d’Asburgo, e resteranno insieme per tutta la vita sfidando critiche, etichette, differenza di casta. Lei, affascinante e graziosa, rimarrà sempre per tutti “la Bella Rosina”, e dopo molti anni dalla morte della moglie il re riuscirà finalmente a sposarla.

Accanto a quella per il gentil sesso, fra le passioni del sovrano ci sono anche il vino e il cibo. In questa tenuta, lo stesso Vittorio Emanuele produce il proprio Barolo e organizza cene pantagrueliche nelle quali, si racconta, i commensali si sfidano a chi riesce a mangiare di più. Insomma, “una grande abbuffata” in salsa sabauda con tanto di stadera su cui alla fine i partecipanti si pesano per decretare il vincitore.

Nelle cantine del castello sono ancora presenti delle enormi botti dalle quali si attingeva il vino per le cene preparate da cuochi di fama internazionale. Le botti contenevano ventimila litri di Barolo. Sotto le arcate si mettevano i bracieri per mantenere una temperatura ideale anche d’inverno intorno ai quindici gradi e togliere un po’ di umidità per favorire la fermentazione. Le cantine sono come dei caveau di quest’oro rosso, i sancta sanctorum di uno dei vini più famosi del mondo. Sono come i frutti di un albero di una pianta le cui radici affondano in tutto il territorio circostante, bello e curato, nei suoi filari e nelle sue piante, come un’opera d’arte.

E a questo proposito, tra i grandi territori del vino italiani, non si può non menzionare anche le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, anch’esse dichiarate proprio quest’anno (luglio 2019) Patrimonio Unesco, a testimonianza una ricchezza e di una bellezza che non finiamo mai di scoprire.